|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章

二 永久凍土の町、ヤクーツク

1 ヤクート人とみられた報道班

top

|

みどりふかいイルクーツクの町をいく市内電車

|

ガガーリン広場からアンガラ川をへだてて見たイルクーツク工場地帯

|

九月四日夜、私たちのヤクーツクに向うため、ホテルをひきはらって空港へ向おうとしたとき、空港から、

「ヤクーツク空港付近の気象条件が悪化し、空港は一時閉鎖された。

今のところ、三時間後の明朝午前四時三十五分に再開されるみこみ。」

と、いってきた。全くついていない。

かねてから、ヤクーツクは気象条件が急激にかわるので、一日や二日ではいけないところだときいていたが、それが現実となったのである。

イルクーツクの寒空には雲ひとつなく、シベリアの星がかぞえきれないほどまたたいていたが、ここから二千キロ北の北極圈に近いヤクーツクは、空港が閉鎖されるほど天候がわるいのである。

みじかい夏が終って、いよいよ冬将軍が訪れるまえぶれなのであろう。

私たちの、あけがたに起きて空港にかけつけるより、空港待合室で夜あかしをして飛行機の出発を待とうということになり、予定どおり深夜のイルクーツク市内を車をはしらせた。

ところがシベリアでも秋の空はかわりやすいもの、車が空港につくと、アエロフロート(ソビエト民間航空)の婦人職員が、

「飛行機は、予定どおり午前一時三十五分に離陸することになりました。」

と、かなりあわてたようすで私たちをせきたてる。

私たちの休む間もあらばこそ、腹がつきでて、あいきょうのある恰好をした、アントーノフ10A型ターボプロップ機に乗りこんだ。

機中でしばらくうたた寝をしている間に、はやくもスチュワーデスの声に起こされた。

「機は、まもなく、ヤクーツクに到着します。ヤクーツクの気温は、零度です。」

機外は、すっかり夜があげていた。朝日がよごれた窓をだいだい色に染めていた。身をのりだして窓の外を見る。

下界は一面朝霧におおわれている。機はぐんぐん高度をさげると、やがて、不毛と思われる茶色の大地が大きくひろがり、森が黒く点々と見えてくる。

その中をまがりくねったレナ川が、灰色に水をたたえて流れている。

まもなくヤクーツクの町らしい建物のかたまりが見えたかと思うと、饑は、はやく毛滑走路にさしかかっていた。

イルクーツク空港をてて三時間三十五分、私たち報道班は、午前六時四十分、シベリアのそのまたはてのヤクーツクについた。

機外は、さすがに寒い。 |

親切だったスチュワーデス

(ヤクーツク空港にて)

|

外套のえりをたててタラヨプをおりると、そこにソフトをかぶった浅黒い丸顔にめがねのヤクート人が出迎えていた。

名前はピョートル・イワノビッチ、地元のヤクート・テレビ局につとめるヤクート人で、彼はこれから案内係として一週間、私たちにつきっきりであった。

空港の建物は、古い木造の建物の隣に最近増築したばかりとみられる、石造り二階のどっしりしたものだった。

空港には、イリューンン14のほか、アントーノフ型、イリューシン18といった新鋭機がずらりとならんで、この地方の空の交通のさかんなことを思わせる。

かわいた地面に足を踏み入れると、スッポリ足がめりこむほどやわらかく、灰の上をあるくようである。

名も知れないひょろひょろとしたつる草のような雑草がはえ、茎のさきには、米つぶほどの黄色い花が咲いている。

シオカラトンボも飛んでいる。

私たちの、地平線にしずむ夕日を見ながら、シベリアのはてにきたという感慨にふけった。

ホテルにかえってふろにはいろうとすると、バスには湯がでない。

それではと、ラジオのダイヤルをまわしてみると、思いがけなくもNHK札幌の第一放送(五百七十キロサイクル)が、三重窓をとおしてきこえてきた。

シリーズの終盤にはいった巨人−大洋戦で、王がホームランの新記録をつくったというニュースをきくと、すぐそこに東京があるような錯覚におちいる。

2 一メートル半掘れば凍土 top

|

ヤクート自治共和国政府の庁舎

|

地下15mの実験室。

こおりついた地表をながめる凍土研究所の副所長

|

ヤクーツクは、ヤクート自治共和国(面積三百十万三千平方キロ 日本の約十倍 人口五十七万七千人)の首府で、ここ数年人口はすこしずつふえ、八万二千(一九六三年現在)に達している。

市の中心部には、三階、四階の政府機関の建物や住宅が建ちならび、思ったより近代化されていた。

しかし、市の中心部からはずれると、窓半分が地下にうまったシベリア特有のふるい木造住宅がずらりとならび、流刑地時代の面影をとどめている。

ヤクーツクは、北緯六十三度、北極圈にほど近く、北七百キロのところには、世界最低の氷点下七十一度を記録したベルホヤンスクがあり、世界で一番寒い地方である。(零下八八・三度が南極で記録されている)

私たちの、一日、市の郊外にある世界でもめずらしい凍土研究所を取材した。この研究所には、最新の研究設備をもつ石づくり三階の研究室のほか、地下十五メートルのところに実験室が設けられている。

この実験室は、一九四○年から四五年にかけて、ダイナマイトでほりさげてつくったもので、地下へつうじる階段をおりると、地下一メートル五十センチあたりから土の表面が、真っ白な氷の結晶となっている。

つまり、水分をふくんだ土が、完全にこおりついて凍土となっている。

このヤクート地方では、地下一メートル五十センチ以下は、完全な凍土で、人間、動物、植物の生活はすべて、この永久凍土の上でいとなまれていることが、はっきりわかった。

さらに階段をおりていくと、防寒服にかためた体でも、寒さがしみこんでくる。

地下十五メートルの一番ふかいところにおりると、炭鉱の切羽のようになり、そこに一年半まえにできた実験室がある。 |

地下1メートル50センチ以下は

このような凍土である

|

副所長の説明によると、地上での気温の影響をうけるのは、地下十二メートルまで、地下十五メートルのこの実験室では、一年を通じて氷点下三度半で、この温度はかわらないという。

したがって、夏はべつとして、氷点下六十度にもさがるヤクーツクの冬では、かえって、この地下実験室が最良の避寒場所となるわけである。

ヤクート自治共和国は、全部が、こうした永久凍土地帯になっており、研究所では、凍土での建築様式、鉱物資源の採掘、さらには、凍土の利用といった、広い分野の研究がつづけられている。

副所長の説明によっても、こうした、地下が永久凍土になっている地帯は、ソビエ卜全体で半分を占め、中共、モンゴルからカナダや、北米にまでひろがっていろという。

モスクワやレニングラードからきた学者や若い研究員が、こうした凍土に対する科学的挑戦を、日夜、地道にすすめていることにふかい感銘をうけた。

私たちの、この研究所をたずねて、ヤクーツクの町には、並木がそだたないことや、石づくりの大きな建物は、ほとんど鉄筋の柱の上に宙にうかせていろ理由がわかった。

こうした建築方法は、この研究所の成果の一つで、建物をそのまま地上に建てると、建物の熱で凍土の地盤がゆるみ、二十年以内に建物が倒壊するので、地下ふかくうちこんだ鉄筋の柱の上に宙にうかせているということである。

3 九月上旬にはやくも雪 top

|

九月上旬、ヤクーツク市内に初雪かふった。

典型的なシベリアの木造住宅がならんでいる

|

ヤクーツク市の繁華街にふる初雪

|

だが、私たちの訪れた九月上旬は、朝晩は気温が大体零度、日中は、晴天であれば、日本の秋のような爽快さで、土地の人は、“黄金の秋”といって、この季節をたのしんでいた。

しかし曇ると、とても外套なしでは寒いほどである。

こういったきびしい気候のこの地方でも、最近、花づくりがさかんである。

シベリア・アカデミーのヤクート支部を訪問したとき、所長から、ヤクーツクでもこんな花が咲くようになったと、瓶にあふれるばかりのグラジオラスや、大輪のキクを見せられた。

花の色は、周囲がきびしい自然だけに、いっそうさえきった美しさであるが、ふしぎにも花の香りはほとんどない。

全生命を花びらの色にそそぎきったという感じである。

ところで私たちは、九月九日の朝から三日間雪に見まわれた。

シベリアの雪景色を撮影しながら、あちこち歩いて、シベリアのきびしい自然をからだ全体で感じとろうとした。

しかし、私たちのよろこんだこの雪も、ヤクート地方の人々にとっては、長い冬の訪れのまえぶれなのである。彼らは、

「この雪は例年より一ヵ月も早いのだ。九月の末までは、まだまだ“黄金の秋“だ。」

と、いう。

私たちを案内してくれたヤクート人のピョートル・イワノビッチ氏も、私たちが何度も、

「もうヤクーツクは、冬にはいったのか?」

と、質問すると、最後には、おこるような口調で、

「いや、まだ、黄金の秋だ、冬なんかくるものか。」 と、雪空を見あげてつぶやく。

私たちの、そのつぶやきに、冬のくるのが一日も遅いことを祈るような切実さを感じた。

八ヵ月間、雪と氷にとざされるこの地方の人々に対して、私たちもふる雪に喜んでばかりいられないような気がした。

ヤクーツクの町には、百貨店、といっても、日本のマーケットぐらいの店が五軒ある。

土地柄だけに。トナカイの皮でつくった防寒用長靴やスリッパ、毛の帽子などがならべられている。

このうち、ヤクート語でカムスイとよばれる防寒長靴は、男もの六十八ルーブル(二万七千二百円)、女もの三十七ルーブル(一万四千八百円)と、彼らにとって必需品でありながら、高価である。

そのほか、質のわるいぺらぺらのネクタイが千円、ブラウスが二千円から三千円と、日本の値段とは比較にならないほど高い。

またこの町では一九六三年の暮れにテレビ局が誕生したためテレビ受像機も売っていたが、十六インチのもので最低百九十八ルーブルから最高四百二十ルーブル(約八万円から十七万円)もし、給与の高いこの地方でも月給の一ヵ月か二ヵ月分という計算になる。 |

雪のふる百貨店まえの著者

|

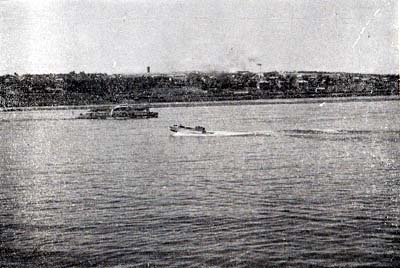

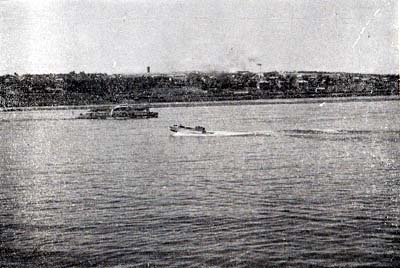

4 交通の動脈レナ川 top

|

レナ川のヤクーツク港

レナ川を走る水中翼船

|

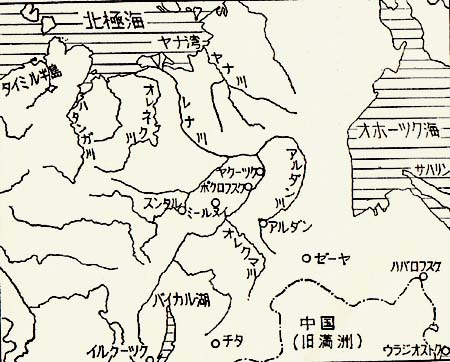

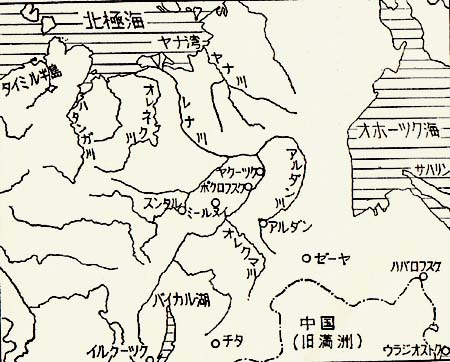

ヤクーツクからレナ川の地図

|

レナ川は、オビ川、エニセイ川、それにアムール川とともに、シベリアの四大河川の一つで、バイカル湖の近くにみなもとを発し、ヤクート自治共和国の南部を大きく東西にながれたあと、ヤクーツク付近から北に向かい、北極海にそそぐ。

全長四千二百七十キロ、長さでは、世界で有数の川である。

私たちの、一日、レナ川を取材するため、朝はやくヤクーツク港にでかけた。

港といっても、ちょうど日本の鉄道駅のような建物が、川岸に面して立っているだけの船着場である。

しかし、ヤクーツクは、レナ川の交通の中心だけに、港のすぐ北側は物資の集積地となっており、大小のクレーンが、十ばかりならんでいる。

ヤクーツク港に立つと、すぐ向こう岸が見えるので狭い感じがするのが、その岸は川の中にある島で、実際の対岸は、とても肉限ではわからない。

レナ川口、ヤクーツクのあたりで幅七キロといわれ北極海にそそぐ河口では、幅二十五キロもあるという。

十月から翌年の四月までの七ヵ月間、川は結氷し、自道車道路となるが、五月から九月までの五ヵ月間回船が航行する。

ヤクーツクを中心に、北は北極海に面したチタン、南口下流のオリョクミンスクやオセトロボまで、四、五百トンの定期船が就航し また、対岸との間では、一日に何回となくフェリーボートが往復している。

一年間にこれらの船ではこばれる旅客は、ざっと五十万人、貨物は三百万トン(一九六二年現在)にのぼっている。

私たちの、ヤクーツクの内港で、思いがけなくも水中翼船に乗せてもらった。

この地方には、場ちがいのような最新式のもので、船室には、定員八十名ぐらいのクッションのきいた椅子が、両側に二列にならんでいる。

船長は四十すぎのロシア人で、コック一人とウェイトレス一人も同行してくれた。

水中翼船は、午前十時、港を出発し、時速七十キロで上流に向けてはしった。

九月上旬とはいえ、川風は、頬にいたいほど冷たい。

川岸はきれいな砂浜がつづき、そのうしろには、たけのひくいマツ林が、白カバの黄葉を織りまぜて美しい。 |

私たちを案内してくれた水中翼船の船長

|

水中翼船の船長の娘さん

|

夏は、絶好のおよぎ場になるだろうと思って、船長にきいてみると、この地方では夏、三十度ぐらいの暑さになるときもあるが、レナ川の水は冷たく、最高十二度から十三度ぐらいにしかならないので、水泳には適していないということだった。

それでも、元気な若い人々のなかには、太陽を全身にあびておよぐ者も多いということである。

水中翼船は、途中、旅客をいっぱい乗せた二、三百トンの定期船や運送船と何度もすれちがった。

私たちも、シベリアで航空網が発達しているのにおどろいたが、シベリアの川の交通のさかんなことも予想以上であった。

運送船は、いくつかの運搬用のいかだや小さい船を曳航し、さながら船団のように見える。

運んでいる物資は、建築材料のようなコンクリートの板をはじめ、木材、石炭などが主で、石炭は粉炭が多く、ヤクーツクの北にある炭田から運んでくるものだろう。

また、運搬船の甲板には、木造住宅があるのをしばしば見かけた。

よく見ると、主婦が洗濯物をほしたり、子供が家のなかであそんでいる。

おそらく、長い船の旅をする船員の家族のために、特別に建てた家らしく、南方地方ならともかく、この北国でこうした水上生活者のいることがめずらしかった。

|

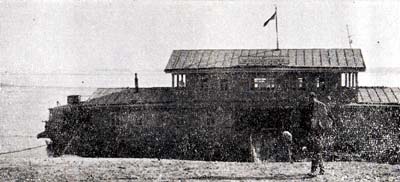

レナ川のほとりにあるオルジョニキーゼの流刑の家

|

レナ川のほとりに立つオルジョニキーゼの像

|

水中翼船は、ヤクーツクを出発してから、途中、私たちが、ところどころで撮影取材したため、一時間半たって、ようやくポフロフスク村についた。

この村はヤクーツクの南約七十キロのところにあり、人口は八千五百人、小中学校、公民館などもあって、ヤクート人の村としては一応体裁が整っている。

レナ川に面したこの地方は、昔はあれはてた流刑地であったらしい。

私たちのこの村で、はからずも一九一七年のロシア革命の当時、レーニンの協力者であったオルジョニキーゼの流刑の家を見ることができた。 |

一部、雨戸のこわれかかっているところもあるが、丸太づくりだけにガッチリしており、ひろさは十六、七メートル四方ぐらいの平屋である。

革命運動の罪を問われたオルジョニキーゼは、当時の帝政ロシア政府の手で、このレナ川のほとりに追放されたもので、玄関にかかげられた看板に、

「オルジョニキーゼは、一九一六年から一七年にかけてここに住み、はたらき、革命を指導した」 と、書かれている。

道をへだてた家のまえの広場には、オルジョニキーゼの白い胸像が、川風にふかれて立っており、周囲の花壇には、コスモス、パンジーなどが、きれいに咲いていた。

オルジョニキーゼは、ここに二年の流刑生活をおくったあと、革命後はレーニンの片腕となってはたらいたが、一九三七年、スターリンが多くの同志を追放したり、銃殺するなどの独裁を強行したのに反対し、ピストルで自殺したといわれる。

|

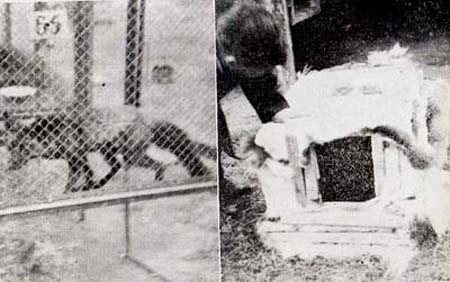

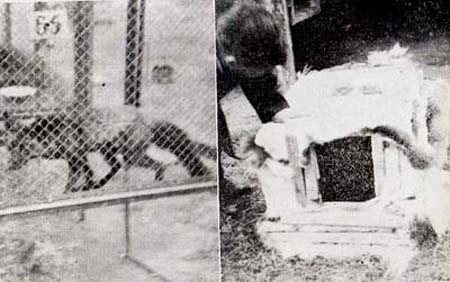

ポクロフスク村にある毛皮獣の飼育場

|

(左)飼育されているキツネ、(右)極寒のおり毛皮獣をいれる箱

|

ポクロフスフ村の船着場から、バスで南へ八分ばかりいくと、この地方で代表的な毛皮獣の飼育場がある。

私たちのヤクート人の議長と、現場主任として技術面を担当しているロシア婦人に出迎えられた。

場内は、中央に木造二階の事務所があり、その周囲に、銀ギツネとミンクが、金網の小屋に一匹ずついれられ、銀ギツネは二千五百匹、ミンクは五百匹飼われている。

私たちが見たいと思っていた黒テンは、一匹もいなかった。

議長に説明をもとめると、黒テンは非常にすくなくなり、へる一方だという。

最近シベリアでは毛皮獣が乱獲され、このままでは資源が年々へるために、シベリアの各地にこうした飼育場をつくっているという。

飼育場では、猟師からいけどりにしたちのを買いあげて飼育しており、たとえばここでは、銀ギツネは一匹八十ルーブル(三万二千円)で買いとり、国に売るときは、百三十ルーブルという値段である。

ヤクーツクの百貨店で売っていた、銀ギツネのえり巻音が百六十九ルーブル(六万七千六百円)、イルクーツクでは、それよりも高い百九十八ルーブル(七万九千二百円)もしたから、製品として売られる段階では、猟師が飼育場に売るときの値段の二倍以上になるわけである。

しかし、猟師としても、銀ギッネを一匹いけどれば、一ヵ月の生活費がでるという割のいい商売であり、最近では、政府の指導もあって、昔のように射殺することはすくなく、いけどりにする場合がおおいという。

毛皮獣飼育場を取材したあと、再び水中翼船に乗って、さらに百キロ上流に向かった。

すると眼前に山がせまってくるので、よく見ると、ストルブイとよぶ奇岩の絶壁である。

長年の風化作用で、絶壁がいくつも分断され、岩がとがった柱のようになって、ずらりとならんでいる。

単調なレナ川の風景のなかでは、変化にとんだみごとな風景だけに、私たちを案内した土地の人々は、わざわざ飼育湯から百キロも上流のここまでつれてきてくれたのだろう。

案内人の話では、こういったストルブイとよぶ奇岩の絶壁は、シベリアでは、ここと、エニセイ川のクラスノヤルスクの二ヵ所にあるだけである。

水中翼船はそこから引返し、百八十キロさきのヤクーツクに向け、全速力で帰途についた。

タイガーにおおわれた左岸には、ところどころ。漁村の家並みが見える。

また、川岸に石炭の山があって、林のなかに鉄筋二階建ての工場らしいものが見られた。

未開の地と予想していたレナ川の沿岸は、思ったより開けている。

水中翼船が、もう、灯のともつたヤクーツクの港にちかづくと、突然、船内に音楽がなりはじめた。

曲は、“ブルー・カナリア”。

何年かまえ、アメリカで流行したこの歌が、シベリアの奥のレナ川できかれようとは、全く予想もつかなかった。

ヤクート語訳の男女かけあいの歌は、あまくさびしく、レナ川の夜風にながれていった。

5 我慢ならない米軍基地 top

私たちはこの地方の農事試験場と、農業コルホーズを取材した。

私たちは午前九時、ヤクーツク港発のフェリーボートに乗りこんだ。

農業コルホーズは、ヤクーツクの対岸から南へ約八十キロいったところにある。

二百トンばかりのフェリーボートは、幅七キロのレナ川をわたるのに約一時間かかるということで、物資をつんだトラック十台と、コルホーズの収穫を手伝いにいくヤクート人学の女子学生らも乗っていた。

めずらしく外国の記者が乗っているというので、私たちの、すぐ乗客にとりまかれた。

人々は、日本人の記者だと知ると、きゅうに親近感をもったようで、一人一人握手をもとめてきた。

日本の関東軍とたたかったことがあるという老人、若いヤクート人の運転手、コルホーズの幹部という中年のロシア人ら、みな素朴なシベリア人の顔である。

彼らにも共産主義教育がそうとう徹底しているとみえて、

「ソビエトでは、病気になってもただで治療してくれる。

また、学資も出してくれるので、まずしくても、勉強さえすれば、大学まで卒業できる。

日本には、こんな制度はないだろう。」

と、しきりに自慢していたが、日本については、

「失業者があふれ、労働者は、低賃金で資本家に搾取されている。」

と、いった観念的なことをいうだけだ。

そして私たちが、どんな政党に入っているか、月給はどれくらいか、シベリアの印象はどうかなど、矢つぎばやにきかれた。

関東軍とたたかったという老人は、

「日本とは仲良くしなければならないが、アメリカの軍事基地があるのは我慢できない。

そんなものは、海にほうりこんでしまえ。」

と、いささか興奮ぎみだった。

私たちがわかりやすく日本の事情を説明したが、容易にわかってくれるような性質のものでもない。

それでも、ヤクート人学の女子学生が、

「原爆をうけた広島は、その後、どうなっていますか?」

と、質問したときには、さすがに、みな深刻な顔つきにたり、私たちの説明にいちいちうなずいて、

「戦争だけはやってはいけない。」と、口々につぶやいていた。

私たちを乗せたフェリーボートは、予定どおり、一時間後に対岸についた。

対岸は、物資をつんだ十数台のトラックが群がっていたが、たぶん、ヤクーツクにもどるフェリーボートを待っていたのだろう。

対岸についた私たちの車は、タイガーを切りひらいた幅三、四十メートルの道路を南にはしった。

この道路は、舗装されていないうえ、土のきめがこまかくて、私たちのタクシーはすぐ土にめりこみ、何度か立ち往生する。

そのたびに車のあとおしをしたり、とおりがかったトラックにひっぱってもらうという難行軍となった。

それにしても、ヤクーツクの対岸から奥に向かって、こんな大きな道路があることは地図にはない。 |

タイガーを通りぬけて走るシベリアの道路

|

あとで、コルホーズの人にきいたところでは、道路は六百キロ南下し、アルグンをへてシベリア鉄道のネーベルに達するということであるが、いずれにしても、この地方の開発の重要な幹線道路になることは間違いない。

道路の両側のタイガーには、白カバの黄葉がはてしなくつづき、空はあくまでも澄んでいる。

シベリアの人がよく口にする“黄金の秋”である。

私たちは、八十キロの道を約三時間かかって午後二時、やっとコルホーズについた。

このコルホーズの名前は「レーニン」。

ヤクート人経営の代表的なもので、人口二千七百、年収九十五万ルーブル(三億八千万円)は、ヨーロッパ・ロシアなみである。

ここでは、小麦のほかに、キュウリの温室栽培をしでおり、大きなキャベツやバレイショもとれる。

コルホーズには、小学校、病院、映画館などが、ひととおり設けられている。

小学校の給食状況も見たが、村の学校としては、近代的な給食設備で、二百七十人の子供たちが、明るい給食室で、黒パンとあたたかいボルシチ、それに、マッシュポテトの昼食をとっていた。

ヤクート人の子供たちの、カメラを向けられるとはずかしがるほどおとなしく、何となく日本の田舎の子供のようで、その点、カメラを向けられても平気で、気丈夫なロシア人の子供たちと、対照的である。 |

「レーニン」コルホーズの風景

|

6 凍土にみのるリンゴ top

一方、農事試験場でも、日本人にはじめて会うという六人のヤクート人の農業技師たちが、到着をいまやおそしと待っていた。

農事試験場というから、大体の規模を予想していったところ、はるか地平線まで、コムギ、燕麦、ライムギをはじめ、バレイショ、キャベツ、トマト、ネギ、さとうダイコンなどの畑がつづいているのを見て、そのスケールの大きさにびっくりした。

議長の話では、作物は、全部実験栽培のもので、やっと三年前から、作物らしい作物がとれろようになったと、バレイショやさとうダイコンをひきぬいては、いちいち、それを見せてくれた。 |

農事試験場のリンゴ園

|

筆者とコルホーズの子供

(日本人に似たヤクート人)

|

私たちが見たかぎりでは、どの作物も、日本などでとれるものとほとんどかわらない大きさで、年間日照期間が九十日しかないという極北の凍土地帯で、これだけのものがみのるということにただ驚くほかなかった。

ここでは、モスクワから派遣されたロシア人、とくに、ロシア婦人の指導で栽焙が行われており、直径二、三センチほどのサクランボのようなリンゴまでみのっているのには、驚きをこえて、自然を征服しようという、人間のたくましい息吹を感じさせられた。

十年かかって、やっとこれまで大きくすることに成功したというこのリンゴは、今のところ苦くてそのままでは食べられないため、ジャムに加工するとのことだったが、ヤクート人たちは、口々に、ヨーロッパ・ロシアのような大きなリンゴをつくるのも時間の問題だといいきっていた。

もっとも、ヨーロッパ・ロシアのリンゴでも、直径五、六センチぐらいのもので、日本のリンゴとくらべれば問題にならないが、それでもヤクート人にしてみれば、うらやましくてならないだろう。

午後四時頃になって、ジープで二十分もはなれたところにあるウシの飼育場の取材を終ったので、一日じゅうの取材協力に感謝して、農事試験場を去ろうとした。

ところが、議長は、

「昼食のとき、へんな酒を飲ましてもうしわけなかった。シャンパンならお口にあうと思うので、試験場の食堂へよっていってくれ」

という。

テーブルの上には、正真正銘のコーカサス・グルジア産の、ソビエトで最高級のシャンパンがずらりとならんでいるではないか。

シベリアのこんな僻地で、グルジアのシャンパンをごちそうになろうとは、夢にも思わなかった。

それにしても、シャンパンを一ダースもあけるとは破天荒の歓迎ぶりで、はじめて見た日本人が彼らの気にいったのか、ヤクート人の気前のいいところをみせようと思ったのか、いずれにしても農事試験場では、はじめから最後までおどろかされどおしの一日だった。

ヤクート人には、アジア的な律義さと純朴さがかって好感がもてるが、農村へいくと、それがいっそう強まり、取材旅行中、いつまでも楽しい思い出になった。

7 レーニンが幸福をもたらした top

ヤクーツクの町の中心部に、この地方の歴史を知ることのできる博物館がある。

私たちが訪れると、館長の老婦人が、館内をあちこち案内してくれた。昔のヤクート人の住居のまえにくると、館長は、

「私は、子供のころ、こんな貧しい家に住み、夜、クマが戸をたたいて、こわい夜をすごした記憶がある。

その頃、ヤクートの貴族は、ロシア皇帝の役人とむすんで、貧しいヤクート人からしぼりとった。

共産主義革命のおかげて、私は、専門学校で教育をうけることができ、ここの館長にもなれた。

レーニンは、私たちに幸福をもたらした。」

と、説明してくれた。

革命までのヤクートの歴史は、“搾取の歴史”といってもよい。

一六三二年、今から約三百三十年あまりまえ、ロシアに併合されて以来、帝政ロシアは、ほかのシベリア少数民族に対すると同様、ヤクート人にもヤサク(租税)を課した。

ヤサクは普通、テン、キツネなどの毛皮でおさめたが、その額はその土地の富豪の裁量にまかされていたといわれる。 |

ヤクーツク博物館の女館長

(手まえの老人がもっているのはシャーマンの太鼓)

|

ヤクートでも、皇帝が派遣した総督が全権をにぎり、その下に役人がいて、役人は土地の富豪とむすんで、住民に重いヤサクを課したほか、労役を提供させ、ウマなどもとりあげた。

役人の暴政や汚職は、ことさらめずらしいことではなく、ヤクート人の生活は、いっこうによくならなかった。

また、シベリアの少数民族の間に広くいきわたっていた宗教は、シャーマニズムであった。

これは、シャーマンー神霊と、直接交渉する人−が、特別な服にとりつけたたくさんの金属片をジャラジャラ鳴らし、太鼓をたたき、病気の原因となる悪霊を追いはらったり、また、シャーマンの口をつうじて神霊のお告げがつたえられたという、一種の原始宗教である。

この博物館には、シャーマン服や、太鼓が陳列されている。

こうした原始宗教、文盲、貧困のヤクート族が、共産主義芋命後、自治共和国の地位をあたえられ、教育が普及して文盲はすくなくなり、シャーマニズムにかわって、新しい科学の恩恵をうけることになった。

ヤクート人の館長が、

「レーニンは、私たちヤクート人に幸福をもたらした。」と、いうのも、全くそのとおりであろう。

このほかこの博物館にはヤクート地方の歴史が一目でわかる数多くのものが陳列されている。

一千万年前のものといわれるマンモスの骨。一九○五年、つまり、日露戦争のころ、ウスリー江の地方からにげてきたというトラの剥製、原始時代のサイの頭蓋骨などが、陳列されていた。

また、一九四五年にソビエトのオクラドニコフ教授か、レナ川とその支流ビリュイ川の流域を発狃、調査の結果が、くわしく紹介されていた。 それによると、十一世紀には、ヤクーツクに城塞がきずかれていた。

この城塞は正方形に八ヵ所に望楼のようなものがあったといわれ、市の中央部にそのうちの一ヵ所が昔の面影をとどめている。 |

シャーマンが着た服

|

また、めずらしいものでは、ビリュイ川の流域で、一九三七年に発掘された女のミイラが陳列されていた。

これは、今から三百年前に埋葬されたのを発掘したもので、永久凍土地帯のため、衣装なども完全なかたちで掘り出されており、館長は衣装から判断して、金持の娘であるといっていた。

ヤクート人の起源については、いろいろな学説があるので、私たちの、シペリア・アカデミー・ヤクート支部の言語研究所長にきいてみたが、所長は、

「中央アジアから移住したという説は、最近よわまっているが、エニセイ川の流域からの移住、バイカル湖のほとりからの移住、さらには、紀元前一千年にビリュイ川の流域に住んでいたことをしめすような古墳が発見されたため、土着民族であるという説耄ででている。

しかし、いまのところ、もっとも有力なのは、バイカル湖のほとりからの移住説です。」

と、語っていた。

|

博物館に陳列された女のミイラ

|

8 要所要所はロシア人 top

ソビエトの文盲退治は、一九五六年、ヤクーツクに国立の総合大学を設立するまでになった。

この大学は、世界でもっとも北にある大学だといわれ、また学んでいる学生も、三十にのぼる民族からなっているのも世界ではめずらしい。

私たちが訪れると、大学では学長代理をはじめ、各学部長が出迎えてくれた。

はじめてむかえる外国人の客だというので、私たちが質問するよりも、学部長たちから逆に日本の教育制度について質問攻めにあった。

この大学には、医学、理学、工学、農学、生物、歴史の六学部があり、学生の数は二千四百人、夜間や通信教育の学生をふくめると、約四千人いる。

このうち、ヤクート人が七十パーセントちかくを占め、二十五パーセントはロシア人で、のこり五パーセントは、チュクチ、タタール、ユダヤ、ユカギールといった少数民族の出身者であり、男女の割合は半々ぐらいだという。

学校は、設備こそ充分でないが、教授も学生も、その勉強ぶりは真剣味があふれて、好感がもてた。

教授たちは、「なにぶんにも、いろいろな民族の学生がいるので、その間の融和に気を配っている。」

と、はなしていたが、そうした少数民族の学生は、卒業後、再び故郷にかえり、若い指導者として僻地の開発にはたらくということである。

私たちはまた、この地方の文化に一役買っている、テレビ局も訪れてみた。

ここのテレビ局は一九六三年の暮れにできたばかりだが、ヤクツークでの普及率は早くも四十パーセントちかくに達している。

局員はわずか四十人、編集局長はロシア婦人である。

私たちが訪れたときは、夜七時のニュースをヤクート語で放送していた。

プロデューサーは、ヤクートの青年だが、番組の運行にとって重要な位置を占める副調整室には、ヤクート人は、女性が一人しかおらず、あとの六人は、みなロシア人の女性であった。

要所要所は、ロシア人が、がっちりおさえているという感じである。

私たちは一日、ヤクート人の家庭を訪問した。

希望としては、ごくありふれた家庭を訪問したいと申し入れておいたが、案内されたのはヤクート人の上流家庭であった。

五十八歳になる主人は、建築労働者だが、月給は、何と四百ルーブル(十六万円)という高給をうけており、ヤクーツク・テレビ局につとめる二十八歳の息子七百三十ルーブル(五万二千円)の月給である。

これには、私たちもおどろいたが、それより、同行していた通訳や、モスクワ放送の人々のほうがびっくりしたらしい。

通訳は、レニングラード大学を卒業し、三十六歳だが、月給は百五十ルーブルしかもらっておらず、また、これが、モスクワではとおり相場になっているからだ。

また、預金通帳も見せてもらったが、主人名義のほうが千九百ルーブル、来年、モスクワの建築専門学校に入学するという娘さんのための預金通帳に千六百ルーブル、合計三千五百ルーブル(百四十万円)の預金があった。 |

レナ・ホテルの窓から見たヤクーツク市内。木造の家も建っている

|

さらに、この主人は、二年後六十歳になれば、毎月百二十ルーブルの年金がもらえると、満足していた。

私たちが訪問した家庭が、すべてのヤクート人なみの生活水準でないことはもちろんだが、これで、私たちには、少数民族ということで賃金が差別されていたことがはっきりしたし、また、こういった僻地の生活条件の悪いところでは、特別な手当が支紿されていることもわかった。

このように、ヤクート人の生活水準や、社会的地位が革命後向上したことは事実である。

私たちが会った自治共和国の首相、農業コルホーズ、農事試験場の幹部、劇作家、博物館の館長、大学教授、大学生らのヤクート人は、いずれも共産主義社会のなかで、精力的に活動している。

そうはいっても、こうした地位についていない一般のヤクート人には、まだまだ、生活水搴の低い人も多く、これらの人々からうける印象は、ほかの地方からのりこんできたロシア人らにおされて、一見、無気力で、その日暮らしといった感じであり、ヤクート人のなかで、恵まれない人との階層が目についた。

比較的はやく文化の恩恵に浴した、ここヤクーツクのヤクート人がこの程度だがら、さらに奥地の少数民族の生活や、教育の程度は、大体推量できるような気がする。

|

ヤクート国立音楽ドラマ劇場

|

ヤクート国立劇場でのヤクート人の劇

|

ヤクーツクには「ヤクート国立音楽ドラマ劇場」がある。

この劇場は、石づくり二階のガッチリした建物で、観客席は定員四百名。

この劇場に所属する劇団は、夏の間、北極海地方の町今村を巡回するので、ヤクーツクでは、九月の上旬から開演される。

この地方の長い冬の夜の楽しみは、テレビのほか、こうした演劇や音楽である。

私たちが訪れた夜も、観客席には、ヤクート人の年よりが多く、とくにお婆さんの姿が目についた。

舞台は、レナ川を背景に、粗末な机と椅子がおかれているだけの簡単なものだったが、出演している役者はなかなかの熱演で、観客席から時々おこる笑い声も、舞台の人々とよく呼吸があって、あんがい洗練された劇場の雰囲気であった。

劇はすべてヤクート語で、私たちにはさっぱりわからなかったが、この劇を書いたヤクート人の劇作家ガブイシェフ氏の説明によると、北極海に近い漁村が舞台になっていて、老人と若い人の、世代のちがいから起る葛藤をテーマにしているという。

個人の利益しか考えない年よりの漁師と、社会全体の利益のために漁業の集団化が必要だ、というモスクワがえりの若い人とのあらそいをコミカルにとりあげ、結局は、老人も集団化に賛成するという、かなり教育的な内容のものである。

革命後四十七年、シペリアのそのまた僻地といわれる北極海に近いい牝かでは、まだ、こうした内容の劇で人々を教育する必要があるのだろう。

ヤクーツクの市内や市外には、“民民族の友奸ばんざい”“共産主義へすすむ労働ばんざい”といった看板が目につく。

ヨーロッパ・ロシアはもちろん、シベリアのはかの都市でも、工場はベつとして、こういった看板は、町中ではあまり見られなかった。

この地方は、モスクワから遠くはなれているうえに、数多くの少数民族をかかえており、共産主義体制もまだ初期の段階からぬけきらず、そのうえ、むずかしい問題をかかえているようてある。 |

ヤクート民族舞踊(国立劇場)

|

ヤクートは、ソビエト連邦のなかで自治共和国の地位をあたえられており、私たちの自治共和国の中でのヤクート人の地位や、ロシア人との関係について関心をもっていた。

自治共和国の首相はもちろん、ヤクート人で、その他の行政機関の長有、形式的にはヤクート人である。

しかし、シベリア・アカデミーのヤクート支部長をはじめ、コルホーズの技師、テレビ局の編成関係者、それに、電信電話局の窓口事務など、高度の技術や、習熟した事務能力を必要とする分野では、ロシア人の力をがりたければならず、全部が全部、ヤクート人にまかされているというのではない。

流刑地時代からこの地方に住んでいるロシア人と、ヤクート人との間では問題はないが、最近になって、ほかの地方からきたロシア人の気持のなかには、多少、ヤクート人を小ばかにしたようなところがある。

とくに、モスクワとか、レニングラードからきた人々は、エリート意識がつよく、この傾向が強い。

モスクワから私たちの取材に同行した人々の言葉や、行動の端々にこうした気持が、折にふれて出てきていた。

将来、この地方の開発がすすめば、ウラル山脈をこえて、ロシア人がどんどんはいってくることだろうが、こうした人々と、ヤクート人との関係をどううまく調整するか、自治共和国のなかで、ヤクート人が、がっちりした地位をかためるまでには、なお、前途多難のような気がする。

top

**************************************** |