|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章

三 シベリア開発の心臓部、バイカル工業地帯

1 水豊かなるバイカル湖

top

|

バイカル湖の風景

|

バイカル湖とチェレンボボ炭鉱周辺の地図

|

タイガーをきりひらいたイルクーツクから、バイカル湖までの七十キロの舗装道路は、快適なドライブウェイである。

イルクーツクのホテルを出発した車は、一時間あまりでバイカル湖の船着場についた。 |

報道班は、さっそく、用意されていた湖沼学研究所の調査船に乗りこんだ。

この船は、最近、キューバのカストロ首相が、この地を訪れたときに乗船したゆかりのあろ船だが、大きさは二十トンばかりのありふれた発動機船である。

九月中旬とはいえ、バイカル湖では観光シーズンも終わり、やがて、晩秋が訪れようとしている。

太陽が照っているときはそれほどでもないが、いったん厚い雲におおわれると、湖面をふきつける風は氷のように冷たく、肌をさすようである。

バイカル湖は、南北六百三十六キロ、東西は二十五キロから七十九キロの三日月形の湖で、琵琶湖の五十倍ちかくもある。

深いところは千六百二十メートルで、世界一といわれ、水の透明度も世界的に有名である。

水面下二十五メートルから湖底までは、水温は四季をつうじて摂氏三・四度から三・六度で、一番暑い八月の水面温度は、九度から十二度といわれ、一月から五月までは、湖は、完全に結氷する。 |

湖沼学研究所まえの船着場

|

バイカル湖には、大小三百三十六の河川がそそいでいるが、バイカル湖からながれでる川は、アンガラ川ただ一つだ。

このため、バイカル湖にそそぐ川を全部せきとめて、アンガラ川だけでバイカル湖の水をなくそうとすると、じつに四百年の長い年月がかかるという。

それほど、バイカル湖の水量は豊富だ。

また、このあたりには、おもしろい昔話があって、代々語りつたえられている。

――昔、バイカルという名の老人がいた。この老人には、息子が三百三十六人と、アンガラという名前の娘が一人いた。

ある日、老人は、そろそろ年頃になってきた娘を、モウコ人のイルクータのところへ、嫁にやろうとしたが、娘は、なかなかハイといわず、反対の方向に住むエニセイという男のところへいってしまった。

(アンガラ川は、エニセイ川にそそいでいる)

おこった老人は、石を投げて、娘の家出を思いとどすらせようとしたが、娘の決心はかたく、奔流のようないきおいでながれだしていった。

今でもバイカル湖の河口にたくさんの石がちらばっているのは、そのためだ――、というのである。 |

|

ボリシーエ・コトゥイの船着場

|

関東軍とたたかったという船員と語る

|

私たちが、船の上で、さかんに湖水がきれいだとほめていると、かって関東軍(旧満州、現在の中国の東北地方に駐在していた旧日本陸軍)と戦ったことのあるという老船員が、バケツで湖水をくみあげて、飲んでみなさいとすすめてくれる。

コップで一杯飲みほすと氷水のように冷たく、バイカル湖の秋の冷気が、体にしみとおるようである。 |

水質の悪いシベリアの旅行中、生水を飲んだのは、あとにもさきにも、このバイカル湖だけである。

出発してから約一時間、私たちはボリシーエ・コトゥイというところの船着場についた。

しゃれたコテイ式の建物が、湖畔から山の中腹にかけて散在している。

これが、イルクーツク大学の生物研究所である。

研究所の庭には、アヒルがあそび、キク、ダリア、三色スミレ、グラジオラスなどが、色とりどりの花を咲かせて、きびしいシベリアの気候とは全く無関係な、のんびりした風景である。

私たちは、この研究所で、イルクーツク大学の女子学生から、バイカル湖にすむ生物について説明をきいた。

彼女は、教科書を読むような調子で、陳列されている生物を、一つ一つくわしく説明する。

その中には、大昔、北極海にすんでいたといわれるアザラシをはじめ、バイカル湖にしかいないオームリ、ハリウスといった五十種類の魚もあった。

淡水産のサケの一種であるオームリはすでに、イルクーツクのレストランでしばしば食べたのでめずらしくないが、百五十キロもある“チョウザメ”が、この湖にいるのにはおどろいた。

2 今はむなし「フルシチョフの家」 top

湖沼学研究所の南の方には、バイカル・サナトリュームがある。

一九六一年に完成したというだけあって、シペリアマツの林のかかに散在している四つの建物は、しょうしゃな感じである。

サナトリュームといっても、実際に治療を必要とする人がはいっているのは一棟だけで、あとの三棟は、いわゆる、保養所といっか性質のものである。

私たちを案内したサナトリュームの中年の女医(副所長)にきくと、夏は労働者がほとんどだが、寒い冬でも、収穫を終ったコルホーズの農民で、けっこう満員になるという。

日本でいうサナトリュームとちがって、ソビエトでは、病院兼保養所ということらしい。

このサナトリュームは、とくにバイカル湖をひかえていて、しかも設備がよいというので、シベリアはもちろんのこと、モスクワやウクライナからも人々がきており、私たちがインタビューした二人の婦人は、一人はウクライナのハリコフ、もう一人は、ルーマニアと国境を接するモルダビア共和国の首都キシニョフからきていた。

彼女たちの部屋は完全に西欧風で、調度品も立派なものである。

こうしたサナトリュームにくる労働者の費用は、三割が自己負担で、あとの七割は労働組合が負担してくれろことになっており、前記の二人の婦人は、二十四日間の滞在で、サナトリュームには百五十ルーブル(八万円)支はらうが、そのうち、本人負担は三割の四十五ルーブル(一万八千円)ですみますと、話していた。

サナトリュームにはまた、保養にきた人々のためのクラブがある。

案内してくれた女医は、この山荘虱の建物のことを、“フルシチョフの家”とよんでいた。

フルシチョフ首相解任後は、おそらく、もう、“フルシチョフの家”とはよんでいないだろうが、二階建ての立派なものである。

この建物は、一九六〇年にアメリカのアイゼンハワー大統領が、ソビエトを訪問することになっていたので、当時のフルシチョフ首相が、アイゼンハワー大統領をここに案内するために、特別に建てたものだということである。

アイゼンハワーの訪ソ計画は、U2型機事件でおながれになったため、今では、この建物は、一階が映画室、二階がダンスもおどれる談話室として開放されているが、さすがに、フルシチョフ氏のきも入りで建てただけあって、山荘風とはいえ、家具、調度品をはじめ、シャンデリアも重厚なものをえらんでいた。 |

バイカル・サナトリューム

フルシチョフの家

スターリン→フルシチョフ→ブレジネフとソ連のトップは変わった。

|

伝説と神秘のベールにつつまれていたバイカル湖も、シベリア開発という新しい波がうちはじめ、湖畔の風景は、年ごとにかわっていくだろう。

ゆたかな水は、開発のためのエネルギーとなり、美しい風光は労働者のいこいの場所として、シベリアの保養基地に生まれかわろうとしている。

3 炭鉱都市チェレンホボヘ top

シベリアにおいては、豊かな水資源とともに、石炭も有力なエネルギー源である。

シベリアの石炭の埋蔵量は、調査ずみのものだけで、ざっと七千八百億トンあり、ほとんど無尽蔵にちかい、クズネツク、カンスク・アチンスク、チェレンホボなどが代表的なもので、各地の火力発電所や、製鉄用として重要である。

私たちは、このうち、古い歴史をもつ炭鉱都市チェレンホボを訪れた。

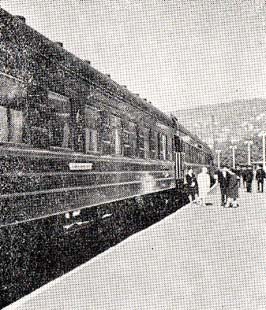

私たちは早朝四時に起床し、シベリア鉄道のイルクーツク駅へかけつけた。

最近改装したというイルクーツク駅は、さすがにシベリア鉄道の主要駅だけに、明るいガラス張りの出札口や待合室も気がきいており、地下道も蛍光灯がずらりとともって、ちょうど東京の地下鉄駅のようであった。

これまで飛行機ばかりを利用してきた報道班としては、百三十キロ程度とはいえ、シベリア鉄道に乗れることに多大の期待をいだいていた。

モスクワからイルーツクまでは、(厳密にいえば、モスクワからイルクーツクの東百六十六キロのスリュジャンカまで)電化されているので、報道班はもちろん電車に乗ったわけである。

電車は各駅停車で、チェレンホボまでの百三十キロをはしるのに三時間半もかかるという。

客車は最下級で、両側には、公園にあるような木造のベンチをならべてあるだけだ。

電車は午前六時、プラットホームをはなれた。

朝がはやいだけに乗客はまばらで、私たちはベンチの上に寝そべっていた。

しかし、午前八時ちかくになると、止まる駅ごとに、通勤労働者の乗りおりで車内は混雑しはじめ、私たちは三人がけのベンチの端で小さくなっていた。 |

シベリアの鉄道、イルクーツク駅

|

人口の少ないシベリアでも、やはり、通勤ラッシュというものがあるらしい。

労働者は、みな、同じように、ふるびた力ッターシャツのうえに、よれよれの背広や綿入れをまとい、女子労働者も男子と見わけがつかないようなかっこうをしている。

車内の会話をきいていると、日本と同じように子供のことや、食物のはなしで、たわいもないことにわらい興じているグループもあるが、多くの労働者は無口で、新聞を読んでいる人もまれであった。

午前九時半、チェレンホボの駅についた。

|

チェレンホボの駅前のようす

|

4 “アメリカをのぞいて世界一” top

私たちには、さっそく、共産党市委員会の第一書紀を訪問するスケジュールが組まれていた。

市長とか、テレビ局の局長といった人々には何回か会ったが、共産党第一書記と会うのははじめててあった。

会ってみると、なかなかの好人物で、チェレンホボの炭鉱の歴史から現在の状況を、明快に説明してくれた。

チェレンホボの炭田は、革命前の一八九二年に採炭がはじまり、当時は切羽が中心だったが、革命後は、十九の切羽はしだいに数をへらし、現在では、五つの切羽をのこして、全部、オートメ化した露天掘りだという。

月給は、切羽ではたらく鉱夫が、二百ルーブルから二百二十ルーブル(八万円から八万八千円)、露天掘りの方は、百四十ルーブル(五万六千円)で、チエレンホボの炭鉱労働者の月給の平均は、百六十ルーブルから百七十ルーブル(六万四千円から六万八千円)ということである。

第一書記の話しでは、日のあたらない場所ではたらくより露天掘りの方がはるかに労働条件がよいし、炭価も露天掘りの方がはるかに安いので、共産主義社会では、当然、露天掘りのほうを採用する方針で、五年後の一九七〇年までには切羽をなくして、全部露天掘りにするということだった。

このあと、露天掘りの一つに案内されたが、大きなエクスカベーター(掘削機)が二台うごいているだけで、人影がほとんど見あたらたい。

ここでは、地上から十五メートル〜十八メートル掘ると炭層に達するので、一つのエクスカベーターで土を掘る作業をおこない、炭層が露出すると、小さなダイナマイトを爆発させ、粉砕された石炭を、もう一つのエクスカベーターが、一かき十六立方メートルの割ですくいあげては、貨車につみこむ作業をしているだけである。

エクスカベーターで働く労働者はわずか十人であるが、ここの炭鉱全体としては、運搬夫などをふくめて五百六十人、年問二百万トンの石炭を生産し、炭価は、トンあたり二ルーブル五十カベーダ(千円)と、日本の五分の一のやすさである。

案内の地区共産党の話しでは、八キロさきにあるアンガラ川の岸まで炭層があるので、埋蔵量を正確に推定することはむずかしいということである。

つぎに訪れた露天掘りでは、さらに大きいエクスカベーターがうごいていた。

案内人は、アメリカをのぞいて世界一だという、みょうな説明をしていた。

一かき三十五立方メートルというこの巨大化エクスカベーターは、ソビエトでもこのチェレンホボ炭田だけにしかないと自慢していた。

世界的に石炭は石油にとってかわられているが、ここシベリアにかぎっては、こうした露天掘りの安い石炭は有力なエネルギー源であり、今後さらに開発がすすめられるという。

ただ、チェレンホボ炭田については、古い歴史をもっているだけに、市内の炭田は、あと三十年でほりつくされ、そのあとは、炭層を市の郊外にもとめなければならないということである。

炭田の取材を終って、市内へかえる車の中から、野原にぽつんと望楼(見張塔)が立っているのを見かけた。

かっての日本人捕虜収容所のあったところにちがいない。

付近にはあまり人家も見あたらず、こんな物寂しいところで生活した日本人の苦労がしのばれた。

私たちは、取材を終って、午後三時十分発の電車に乗り、午後七時まえ、イルクーツクについた。

帰りの車中でも、各駅で仕事を終った労働者が乗りこんできたが、仕事から解放されたせいもあって、みんな大声で話しあったり、笑ったりのにぎやかさで、幾組かの男女は、トランプあそびに興じていた。 |

露天掘に活躍するエクスカペーター

働く人々

|

また、車中でアイスクリーム売りの婦人がまわってきたのには、おどろいた。

沿線は、ほとんどタイガーと原野だが、ところどころに高い煙突が煙をはいていたり、イルクーツクの手前五十キロのアン ガールスクでは、東シペリア唯一の石油精製工場が、線路沿いに見えた。

私たちが取材を断わられたところだが、ここには第二バクーといわれるバシキール油田地帯から、全長四千キロのパイプラインがつうじている。

林の中にかがやく石油タンク、黄色い煙をはく高い煙突は、この付近の工業開発を象徴しているようだった。

5 かれんな少女も危険作業 top

|

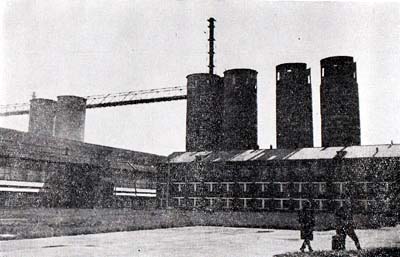

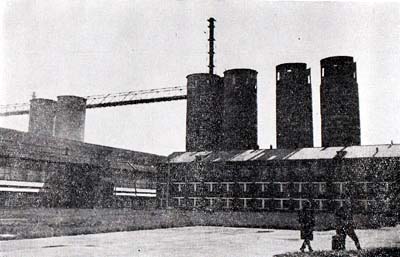

シェレホフのアルミ工場。アルミ工業は、シベリアの花形産業である

|

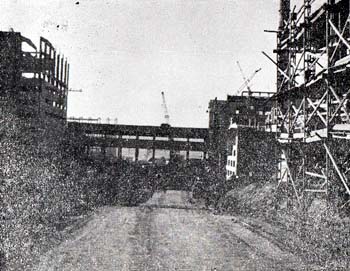

増設中のアルミ工場のようす

|

九月十五日、私たちはイルクーツクの北約二十キロのところにある、シェレホフ市のアルミニューム工場を取材した。

このアルミ工場は、一九六二年に建設されたちので、遠くから見ると、五本の煙突からさかんに煙をはき、規模もかなり大きく見える。

私たちは、さっそく、工場長と会見した。

工場長の話しによると、従業員は二千五百人、平均賃金は百七十五ルーブル(七万円)、熟練労働者は最高三百ルーブル(十二万円)という高額の給与が支払われ、高熱作業のため、実働時間は一日六時間でこの間十五分の休憩時間があり、ミルクを無料で飲むことができるという。

新しい近代的なアルミ工場だけに、さすがに労働条件はよい。

最近、アンガラ水系での電源開発の進行にともなって、この地方では、電力を多量に使うアルミ工業が、がぜん脚光をあびてきており、クラスノヤルスクのほか、ブラーツクでも、ここの三倍の生産量をほこるアルミ工場の建設が進行中だということで、アルミ工業は、東シベリアの花形産業ともいえそうである。

ここの工場でも第一期工事を終わり、目下、この工場に接続して、大規模な増設工事が行われており、巨大なクレーンを使って、工場の骨組作業が活発に行われていた。

このシェレホフの工場では、今のところ、出力六十六万キロワットのイルクーツク発電所から電力の供給をうけているが、原料のボーキサイトは、はるばるウラル山脈から貨車ではこんでいるという。 |

増設中のアルミ工場

|

工場長は、最近、近くのサヤン山脈から、アルミの原料になるかすみ石が発見されたので、とおからず地元で原料をまかなえるだろうと、話していた。

しかし、この工場の生産量については、最後まで口をにごして語らず、

「この工場でも、ブラーツクのアルミ工場の三分の一だ。しかし、この工場だけで日本のアルミ生産量とほぼ同じだ。」

と、鼻息のあらいところをみせていた。

私たちは、溶鉱炉が二列に整然とならんでいる、開口七十メートル、奥行五百八十メートルの工場を見たあと、アルミの地金をつくる工場にはいると、ここでは二十歳にもならないかれんな少女が、煮えたぎったアルミの溶液を運搬車ではこぶという、見たところ危険な仕事をやっていたのをはじめ、女子労働者が多いのにおどろいた。

彼女らは、ほとんど、コムソモールカ(女子青年共産同盟員)で、夜は工場に付属している技術専門学校(学生数千七百人)にかよっているという。

一方、増設工事のほうでは、広い敷地のあちこちで、数十人の労働者がはたらいていたが、大きなクレーンを使って、工場の建物の柱をさかんに建てているのがめだつ程度であった。

ところで、アルミ工場のあるこのシェレホフは、ここ数年のあいだに、こつぜんとして生まれた都市で、イルクーツク州では、もっとも新しい町である。

ここの住宅街は、鉄筋四階のアパートの色が、白ばかりでなく、ピンク色のものもあり、また、ベランダも赤、青、黄と、いろいろな彩色をほどこしたモダンなもので、イルクーツクなどでは見られない、いかにも新興都市らしい明るさがある。

top

**************************************** |