|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章

六 郷愁さそう沿海州、ハバロフスクからナホトカまで

1 日本語を恋しがる朝鮮人

top

|

昔のソ満国境、今のシベリアと中国の東北地区との国境沿いを、私たち報道班を乗せたTU104A型ジェット旅客機は飛んでいる。

イルクーツクを出発してすでに二時間近くたっている。

国境を流れているアムール川(黒竜江)が見えるのではないかと、さっきから雲の切れ間に地上を見おろすのだが、いっこうにそれらしきものは見えない。

すると突然、眼下に南北に走る一本の川が見えてきた。

飛行機は、東のほうヘアムール川沿いに飛んでいるはずだから、これは、アムール川ではない。

さっそく、地図をとりだしてみた。

どうも、アムール川にそそぐゼーヤ川らしい。かなり川幅はひろい。

なおも眼下を見おろしていると、なにやら、白いけむりをはきながら走っている汽車のようなものが見えてきた。

やっぱり、汽車である。

シベリア鉄道なのか、シベリア鉄道のベロゴルスク駅から国境のブフゴペシチェンスク行のローカル列車なのか、はっきりしない。

ハバロフスクまでもうすぐだ。

このあたりは、機上から見ると、木は全くはえておらず、泥濘(でいねい)地帯といった感じだ。

さきほどから、「ベルトをしめよ。禁煙」と、英語とロシア語で書かれた文字板に、電気がついている。

飛行機は、すこしずつ高度をさげてきた。大きな川が、視界内に入ってきた。まちがいなく、アムール川だ。

川の色は、真っ黄色な泥色をしている。アムールのさざなみは、意外におだやかである。

左手に大きな鉄橋が見えたかとおもうと、機は大きく旋回して着陸態勢に入った。

アムール川が大きく眼前に広がり、川のまん中あたりに、背たけのひくいみどりの樹木がはえている細長い島が、手にとるように見える。中ノ島だ。

このあたりでは、中ソ両国がたがいに領有権を主張して、ソビエト側の発表によると、一九六二年一年だけで、何千回となく国境紛争事件があったという。

現在はどうなのだろうと、考えるまもなく、TU104ジェッ卜機は、ドスンと、滑走路に着陸した。

イルクーツクを飛びたってから二時間四十五分、ハバロフスク時間午後四時五分だった。 |

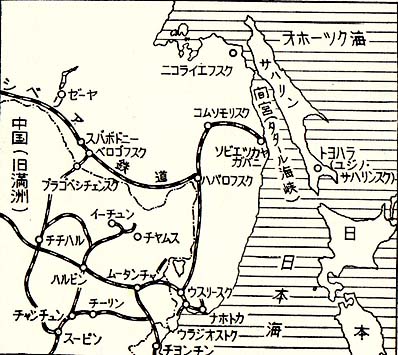

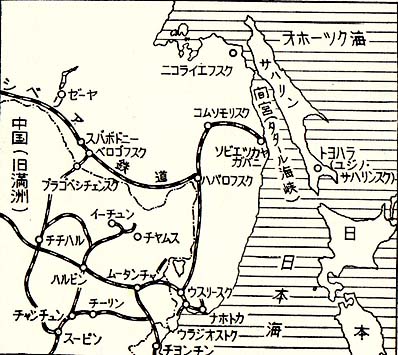

ハバロフスク周辺の地図

ハバロフスクのレーニン広場

(日本人抑留者も建設に参加した。中央は病院、右がセントラル・ホテル)

|

機外の温度はプラス三度、飛行場の草っ原には残雪が見える。

今日は九月二十六日だ。

私たちは、すでに九月九日から十一日までヤクーツクで初雪に見まわれたが、ハバロフスクでも九月下旬に雪がふったわけだ。

さすが、シベリアは寒い。

私たちはブルブル震えながら、ハバロフスク・テレビ局さしまわしのバスに乗って、ホテル「アムール」へ向かった。

ホテル「アムール」は、ハバロフスクで一番古いホテルだということだが、はいってみると、それほど汚くはない。

東京オリンピックへ向かう選手団や観光客で、ハバロフスクのホテルは満員だということだったが、きいてみると、ホテル・アムールには、一人も泊まっておらず、オリンピック関係者は、三週間まえに完成したばかりのホテル、「ツェントラ・リナヤ」(セントラル・ホテル)に泊まっているという。

あとから「ツェントラ・リナヤ」ホテルに取材にいくことにして、NHKモスクワ支局の井上特派員を電話によびだして、ハバロフスク到着の一報をいれようとしたところ、午後八時にならなければ、モスクワと通話できないという。

やむをえず、ロシア語で到着の電報をうち、東京へ転電するよう頼んだ。

私たちは、あくる日の朝、ハバロフスク市役所にプチンツェフ市長を訪れ、取材に協力してくれるように頼んだ。

市長は、ロシア語でいうと、市執行委員会議長となるが、同行のモスクワ・テレビの職員たちは、「メール」(市長)とよんで、昔のようにかたくるしく、一々議長とよばないのが気にいった。 |

ホテル・アムール

|

プチンツェフ市長は、心よく私たちをまねきいれ、NHKの取材には、市をはじめ当局が全面的に協力することを約束してくれた。

そして新潟市と関係がふかく、サクラの花が咲く来年四月ごろ、新潟市長の招きで日本を訪れてみたい、などと話していた。

「アムール・ホテル」に帰って、ナホトカへの出発準備をしていると、一人の朝鮮人が話しかけてきた。

比較的じょうずな日本語で、終戦のときまで日本の中学にいたといい。

「岡田先生は、今頃どうしていますかネ。」

などと、当時のことをなつかしそうに話していた。

この朝鮮人の話しによると、彼の兄は早稲田大学を卒業したが、朝鮮動乱の際 一九五〇〜五三年)北鮮軍に弟とともに参加したが、戦死してしまった。

母は北朝鮮にのこっていて、自分だけ一九五七年にハバロフスクに留学にきた、という。

そして、ハバロフスク技術専門学校で、ロシア語をはじめ、英語、ドイツ語も勉強したが、自分はアジアの人間だから、せっかくおぼえた日本語を忘れてはならないと思う。

日本は、文化も工業もすすんだ国だから、日本語を勉強しておけば、将来、きっと役にたつだろう。

困ることは、日本語の教科書や字引きが手にはいらないことで、いつか日本へいけるような機会があれば、兄が学んだ早稲田大学へいって、帰りにはトランクいっぱい日本語の教科書と本を買って帰りたい。 |

ハバロフスクの朝鮮人

|

こう話しながら、この朝鮮人は、

「アジア人が、日本語を知らなくてははずかしいですよネ。」

と、何回か強調し、私たちに、こういう日本語のいいまわしはあっていますか、この発音は正確にはどう発音しますか、ときいては、一々私たちのこたえをメモしていた。

私たちは、このまじめな朝鮮の青年に好感をもち、時間のゆるすかぎり日本語をおしえ、新しい日本の姿をいろいろと、話してやった。

2 日本海に歓声 top

九月二十八日午後四時、私たちは、シベリア鉄道、正確にいえば、極東鉄道の寝台車に乗って、ナホトカへ向かった。

今度の取材旅行で汽車に乗ったのは、ここがはじめてであった。

まだ電化工事のすんでいないバイカル湖から東では、汽車か、ディーゼルカーが走っており、ハバロフスク駅でもなつかしい汽笛が、さかんにきこえていた。

寝台車は硬車だったが、四人用のコンパートメントになっており、小さな机と、しゃれた電気スタンドが、そなえつけになっている。

乗りごこちは、そうわるくない。 |

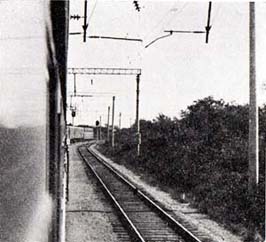

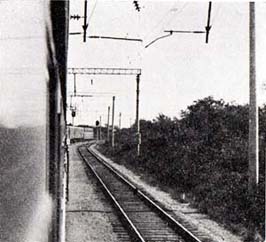

ナホトカへ向かうシベリア鉄道の列車

|

親切だった女車掌さん

(左は力メラマンのイワノフ氏)

|

さっそく、十七、八才の若い女車掌にベッドをつくってもらい、長々とねそべってみる。

とりつけられたラジオのスイッチをひねると、シャンソン風のロシア音楽が流れてくる。

はじめての汽車の旅は、そろそろ飛行機の旅にあきかかってきた私たちにとって、なかなか快適だった。

ソビエトでは、列車は、一等、二等というよびかたではなく、軟車、硬車という分け方をしている。

硬車は、木製の座席の上にマットがしいてあるもので、硬車とは、文字どおりかたい車のことである。

座席は、公園のペンチを思いだしてもらえれば、わかりがはやいと思う。軟車は、さらに二人用のコンパートメントと四人用にわかれている。

また硬車には四人用のコンパートメントのほか、間仕切りのないベッドがずらりと並んでいる、本当の大衆車がある。

軟車は急行に使われ、主として幹線を走っているが、私たちはハバロフスク始発ナホトカ経由ウラジオストク行のローカル列車に乗ったため、列車は硬車だけでしかも各駅停車ときているから、ハバロフスク〜ナホトカ間九百十キロを、二十六時間十分もかかった。平均時速三十五キロである。 |

ナホトカ周辺の鉄道地図

|

「オルジブーキーゼ」号の出港に接続する急行列車は、十九時間でハバロフスク〜ナホトカ間を走っているので、なんと七時間以上もよけいにかかるわけだが、急行は定期船に乗る船客の便をはかってダイヤに組まれているため、月にわずか五本しかでない。

列車は、秋のふかまった原野を、ノロノロと南下する。夜に入って、退屈まぎれにトランジスタ・ラジオをいじっていると、思いがけなくNHK第一のプロ野球の実況中継がきこえてきた。日本シリーズであった。

列車のなかで、日本のラジオがきけるのは、日本が近い証拠である。列車は、刻一刻、日本へちかづいているわけだ。

明けがただろうか、あまりの寒さに目をさました。

枕元にあったワインのフタを、文字どおり夢中であけ、暖をとった。

しかし、いくら飲んでも体はあたたまらない。

ジャンパーを着こみありったけのものを身につけたが、この寒さはどうしようもない。

やむをえず、ペッドの上におきあがり、カーテンを細目にあけてみると、夜があけていた。

廊下にとびだしてみると、窓から朝日がいっばいに入っている。

142

太陽はありがたい。やっと、体にぬくもりを取戻した。

まだ少女のようにあどけない車掌が、さっそく、熱い紅茶を運んできた。

見ると、昨夕と同じようなかっこうをしている。

よく、これでさむくないものだと感心しながら、熱い紅茶をすすった。

あとでわかったことだが、この女車掌には、もっと感謝しなければならないことがあった。

まえの晩、朝食はどうするかときいてきたので、私たちはいつものようにあたたかいミルクを注文した。

ところが、食堂車には、ミルクがなかったのである。このため、車掌は明けがた、停車時間の長い駅でわざわざおりて、付近のコルホーズ農家までミルクを買いにいってくれたのである。

私たちは、もうしわけないことをしたと、彼女にあやまったが、シベリアの人の人情の厚さには、全く感激した。

列車は、まもなく、「ウスリースク」と書かれた、かなり大きい駅にとまった。

午前十一時だ。停車時間が十五分あるというので、プラットホームヘおりてみた。

二十時間ぶりに、ブラブラと散歩していると、人だかりがしている。

なんだろうとそばにちかづいてみると、白いうわっぱりを着た一人の中年の婦人が、大きな箱をまえに、ロシア人も好んで食べるピロシキ(あげまんじゅう)を売っており、若いおじょうさんたちまでが、あらそって買って、プラットホームをあるきながら食べている。

ウスリースク駅からは、中国の東北地区(旧満州)の、ハルビンへ鉄道がつうじているはずだが、中ソ論争が激化してからも、以前と同じように国際列車が走っているかどうか、確認することはできなかった。

駅の売店で列車時刻表(ほかの駅ではどこにも売っていなかった)と、コンデンス・ミルクを買い、東京あてに何枚かの絵はがきを投函して列車にもどった。

ソビエトでは、いろいろな取材制限があるが、鉄道、駅、列車、車内など、どれも撮影禁止の対象になっており、車内でカメラをもちだすこと自体、うたがいの目で見られる。

私たち報道班は、テレビカメラをまわすことが仕事なのだが、ハバロフスクからナホトカまでの二十六時間は、完全な失業者になってしまい、やむをえず、カメラのかわりに、自分たちの目ですべてをうつしとろうとした。

列車は、ウスリー江に沿って、中ソ国境地帯を一路南下してきたわけだが、列車の窓からは、ウスリー江も見えなければ、もちろん、中国領も見えない。車窓から見える自然の風景は、日本の野山を思わせ、モミジが真赤に紅葉している谷間を、くねくねと、まがりくねって走るあたりは、日本のローカル線とすこしもかわらない。

自然や気候が、きゅうに日本ににてきた感じだ。同行のモスクワ・テレビのカメラマンは、

144

「あなたたちは、日本にちかづいているのでうれしいでしょうが、私たちは、反対にモスクワから離れる一方なので寂しいですヨ。

あなたたちは、ナホトカの丘の上からハンカチをふれば、日本海の向こうで奥さんもハンカチをよってくれるでしょう。

いっそのこと、『オルジョニキーゼ』号に乗って、日本に帰ったらどうです。

そうなれば、私たちも、モスクワの妻のところへ飛んで帰れるから。」

などと、なかば本気に、なかば冗談にいったほどだ。

この沿線は、日本のローカル線と同じようにプラットホームがない小さい駅がたくさんあり、乗客は線路づたいにへいきで往来したり、乗りおりしていた。

やがて、機関車が電気機関車にかわった。シベリア鉄道は、ウフシオストクからも電化工事がすすんでいることを知ったが、現実に電化されているのを自分の目で確認することができた。

そのうち、電気機関車が、ディーゼル機関車にかわった。ナホトカへ向かう支線に入ったらしい。

電化のすんだ本線は、まっすぐウラジオストクまで南下しているが、ナホトカへいく列車は、途中から東へ折れて、炭田として知られるスーチャン駅を経由し、ナホトカにつくことになっている。

まもなく、遠くに海が見えてきた。ひさしぶりに見る海に、私たちは、歓声をあげた。

しかも、この海は、日本海だ。なつかしい故郷が、すぐ手のとどくところにちかづいてきた。

列車は、木材や石炭を満載しか貨車のあいだをぬうようにして、岸壁のそばに設けられている倉庫や、建築中の工場のまえをとおってすすんだ。

列車は、日本海の波うちぎわを、速度をおとしながらはしり、ナホトカ湾を奥へ奥へとすすんでいく。

今から十七、八年前、この同じ道を、数十万の同胞たちが、あるいは、うれいにしずみながらシベリアの奥地へおくられ、あるいは、よろこびにみちて、ひきあげ船の待つナホトカ港へいそいだことだろう。

列車は、ナホトカ駅と書かれてある駅にとまった。

女車掌にきいてみると、ナホトカ港へいく人は、さらに、ここから十キロ先のチーホアケアンスキー(太平洋)駅でおりなさいといわれた。

港の拡張で、終着駅が十キロさきにのびたということだ。

列車は、チーホアケアンスキー駅に午後六時十分についた。

前日の午後四時、ハバロフスク駅を出発してから、じつに二十六時間十分という長い汽車の旅だった。

私たちは、港を見おろす四階建ての「ウォストーク」ホテルに入った。

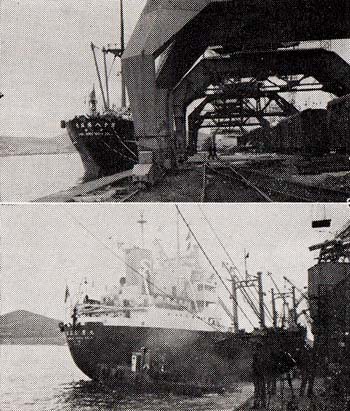

翌朝、ナホトカ訪問のあいさつをかねて、まず、市長を訪問した。ボリソワ市長は、ソビエトではめずらしくもないが、でっぷりふとった女の市長で、ナホトカ港には、アメリカ、西ドイツ、日本の貨物船がはいってくるが、なかでも日本の貨物船は数が一番多く、木材と鉱産物を日本に運んでいる。

ナホトカ市と、日本の舞鶴市は姉妹都市で、日本との友好関係は、年ごとにふかまっている、とぬけめなくお世辞をいっていた。

市長の口ききで、ナホトカ港内の取材は、なんでもOKということになり、私たちは、さっそく、車を港へ走らせた。

案内にたった港の係官は、

「あなたたちは、ちょうどよい日にこられた。

今日は、日本の貨物船が、二隻も岸壁に停泊しており、湾内にも一隻います。」

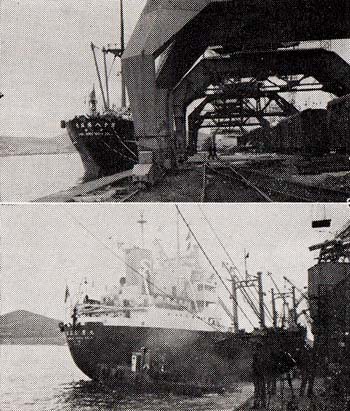

なるほど、岸壁には、川崎汽船所属の第十八真盛丸(三千トン)と、新和海運所属の第五松豊丸(二千三百トン)の二隻が停泊しており、真盛丸のほうは、さかんにカリ塩をクレーンで貨車からつみこんでいた。

村上船長にインタビューするため、真盛丸に乗りこもうとすると、舷側に立っていた国境警備隊の兵士が、船内は、日本領だから、あなたがたの乗船はみとめられないという。

村上船長が、せっかくごちそうしようといってくれたのに、融通のきかない国境警備隊の阻止で、やむをえず、岸壁で船長にインタビューした。

真盛丸は、おもに沿海州のカリ塩を日本に運ぶため、月に三回往復しており、そのほかにも石炭で木材を運んでいる。

日本からくるときは、鉄鋼関係の雑貨を運んでいるが、一番困ることは、港湾当局がふてぎわで、出港の予定がたたないことだと、話していた。

一方、松豊丸は、木材を満載して、いままさに岩壁をはなれようとしていたが、船員たちは口々に、ここはおもしろくないから、はやく北海道の留萠(るもい)へ帰りたいと、いっていた。

私たちもおもしろくないという点ては、全く同感で、レストラン以外では、酒も飲めないかたくるしさに、日本海の向こうにある日本が、きゅうに恋しくなった。

ソビエトでは、港町であろうと、どこであろうと、バー、キャバレーのたぐいは一軒もなく、ふつうの飲み屋もない。 |

チーホアケアンスキー(太平洋)駅にて

(左から私たちに同行したモスクワ・テレビのカメラマン、イワノフ氏、アシスタンのシュミガー氏、ディレクターのスタチェンコフ氏)

ナホトカ港の第真盛丸(上)と第5松豊丸

|

ソビエト人たちは、街頭でビールをつんだトラックから、もてるだけのビールを買っては、その場でラッパ飲みするか、港の見える丘までいって、景色をさかなにしながら飲んでいる。

こうなると、バーがないのが健全なのか、街頭でラッパ飲みをするのが健全なのかという疑間にぶつかる。

船員クラブにいっても、碁、将棋、日本人形などはおいてあるが、そのほかにはなにもない。

クラブの中はガランとしていて、船員は一人もいなかった。

ナホトカは、まさに寂しい港町である。 ナホトカは、一九五○年五月十八日、ソビエト最高会議幹部会令によって、村から市に昇格した若い町である。

ナホトカ村の歴史も比較的新しい。 |

街頭のビール売り

(ハバロフスクにて)

|

広場にある大きな錨

|

ロシア船「アメリカ号」が漂流して流れついたのが今のナホトカ湾で、嵐をさけるにはもってこいの場所である。

市の広場には、大きな錨が二つおいてあって、向かって左の錨には、「一八五九年六月二十九日、ナホトカ入江発見」、右の錨には、「一九五九年六月二十九日、ナホトカ入江発見百年記念」と、きざみこんである。

町は若いだけに古い木造家屋は見あたらず、鉄筋コンクリートの役所や住宅が建ちならび、丘のほうへ住宅団地がひろがっており、道路もかなり舗装され、どことなくあかぬけがしている。

このようにナホトカが発展しているのは、極東で唯一の国際貿易港だからで、最近増えている日ソ貿易の表玄関としても、大きな役割をはたしている。

ここには、ソビエト外国貿易省の極東事務所がおかれてある。

私たちは、ホテルのすぐそばにある事務所にクゼンコ所長をたずねて、日ソ貿易の現状についてきいてみた。

極東事務所は、一九六二年末に開設されたが、正式に仕事をはじめたのは六三年二月とのことで、所員の数もまだまだすくないようだった。

クゼンコ所員は、壁にかけた日本用地図をしめしながら、私は、いつもソビエトのことと日本のことを、同時に考えなければならないので、頭がいたいですよという。

日ソ貿易が毎年ふえているので、現在、ナホトカ港はかなり手狭になっている。

貨物船が入港しても、岸壁がいっぱいで接岸できないという事態が生じているので、これを解決するため、岸壁を拡張する計画をすすめていると話していた。

3 日本の教科書に感心 top

|

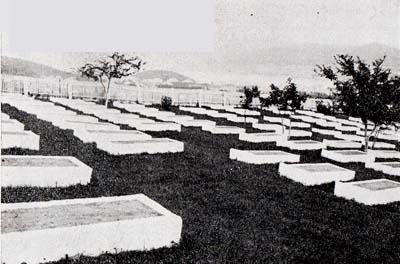

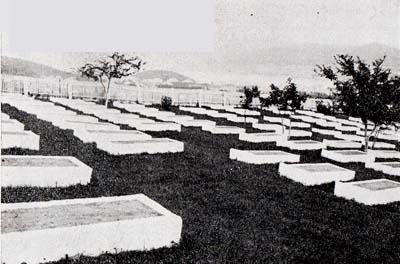

港が見える丘の上に日本人墓地があった

|

坂道のあるナホトカの風景

|

ナホトカの日本人墓地は、わずかに港の見える丘の上にある。

周囲を高さ一メートル以上もある白ぬりの木の柵でかこまれた中に、五百六十一の墓が、静かに眠っている。

日本海の向こうに故国を見るところまでたどりつきながら、無念にもここで亡くなった兵士たちは、死んでも死にきれないものがあったろう。

ここの墓地は、イルクーツクやウラン・ウデの墓地にくらべると、ナホトカに入港した日本船の船員や、貿易商社の人々がひんぱんにお参りしているので、手入がゆきとどいており、日本語で書かれた木の塔がたくさん立っている。

また、墓石には、番号の下に日本語で書いたと思われる谷并だとか、片山という名前が記入されているのがかなりあって、だれのものともわからないウラン・ウデの墓とくらべると、せめてものなぐさめになっている。

私たちも第十八真盛丸の村上船長たちと一緒に、墓地に咲いているコスモスの花をたむけて、しずかに戦争犠牲者たちの冥福を祈った。

ところで、私たちは、ナホトカに日本海をへだてて向かいあった舞鶴市の学校の姉妹校があるときいていたので、市の教育当局に取材許可をねがいでていた。

ノボシビルスクから、市の教育局に移ってきてまだ日があさいという婦人が案内してくれた小学校は、五百人の児童が、全部小学校の寄宿舎に入っているという寄宿制小学校である。

ここには、母子家庭や夫婦共かせぎで、充分子供の世話ができないという家庭の子供が集ってきており、ソビエトの各地にあるものと同じである。

職員室に案内されていくと、舞鶴の小学校から贈られた日本の教科書や、鉛筆などが、机の上に並べられてあった。

日本の子供のかわいい手紙もいっぱいあったが、日本語が読めないということで、返事をださずにそのままにしてあったらしい。

私たちは、何通かの手紙を翻訳してやって、日本の子供の友情をソビエトの子供たちにつたえてやった。

婦人の教頭先生は、日本の理科の教科書を手にとって、

「字は読めませんが、これは、理科の教科書でしよう。絵がきれいなのに感心しました。」

と、しきりに誉めていた。

また、ここには、舞鶴のほかに、最近交流をましてきた青森市からの贈り物がかざられていて、八幡馬(はちまんうま)の木彫りが二個、子供たちの人気をさらっていた。

日本人のジャーナリストがわざわざきたというので、職員室は、たちまち、女の先生たちでいっぱいになり、しばらくは、日本の話題に花が咲いた。

ソビエトでは、どこでもそうだが、ここでも、四十六人の先生のうち、男の先生は、わずか三人だけである。

4 海の幸に舌つづみ top

「ウォストーク」ホテルのレストランでは、ソビエトではめずらしいタコ、コンブ、具柱、ナマコを三度三度食べ、肉料理にあきていた私たちの舌を一応満足させた。

さすが、ここは、日本海にのぞむ港町である。日本では、酢醤油などにつけてさっぱりと食べるこれらの海の幸も、ソビエトでは、油をかけてもってくるから、日本的な味覚を期待すると、うらぎられる。

コンブの油づけなんて、食べられたものではないが、ウェイトレスに注文するとき、「ベスマースロ」(油なし)と、とくに念をおすと、けげんな顔をしながらも、注文どおりの品をもってくる。

それに、ポケットから、やおら、醤油のはいったプラスチョクの容器をとりだして、ずつ黒な液体をそそぐと、彼女らは、目玉をむいてびっくりしている。

半月や一ヵ月ぐらいなら、塩とこしょうだけでも我慢できないことはないが、ロシア料理有五十日間、三度三度油っこい肉料理ばかりを食べていると、もう見るのも嫌になって、油をつかわない料理に、醤油でもかけて、さっぱりと食べたくなる。

なにしろ食欲がない、食べたくないで体力がつづかなくなったら、シベリアの山奥で野たれ死にするかもしれないのだから、こちらも真剣である。

ウェイトレスの寛容に、あらためて感謝しなけなばなるまい。

ウェイトレスといえば、ここのレストランのウェイトレスは、かわいい娘がそろっていて、ツンとすましかえっていないのが気にいった。

彼女らの勤務時間は、朝の八時から夜の十二時まで、その間二時間の休みがある。

ちょうど、二日分を一日で働く計算になり、その翌日は休みということになるのだが、おもい食器や、料理を山のように、一日じゅう運んでいる彼女らは、さぞかし疲れることだろう。

二十歳前後の娘さんたちばかりだが、ハバロフスクのホテルのレストランでは、油を売っている娘がおおかったのに、ここでは、みんな、一生懸命働いている。

ナホトカは、国境の町であり、夜間はセパードをつれた国境警備隊の兵士がパトロールしている。

しかし、ここには、国境の町という緊張感はなく、港の取材は完全に自由だった。

ソビエトでは、原則として、港や駅、船や汽車を蠍影することは禁じられていたから、私たちもかなりの取材制限を覚悟していたところ、肩すかしをくった感じだった。

チーホアケアンスキー(太平洋)駅にしても、私たちは、はじめから取材をあきらめていたが、小学校を取材しての帰り道、念のため駅長にきいてみょうというわけで駅に立ちよったところ、意外にも、簡単に、しかも、何を写してもかまわないといわれて、びっくりした。

ハバロフスク駅やイルクーツク駅では、何日もまえから正式の申請書をだしておいて、しかも取材を拒否されたり、きびしい制限をつけられたりしたことからみれば、ナホトカは、私たちの今度の取材旅行中、天国のようなところであった。 |

チーホアケアンスキー駅のプラットホーム

|

top

**************************************** |