|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章

118

五 モンゴル国境の町、ウラン・ウデ

1 草原のなかの工業都市

top

私たちシベリア特別報道班は、快幃にめぐまれた九月二十一日、イルクーツク空港午後三時五十五分発の飛行機で、ブリヤト自治共和国の首都ウラン・ウデヘ向かった。

ウラン・ウデは、理由はわからないが、外国人の立入禁止地域になっており、私たちの取材は、特例として許可されたものである。

したがって、私たちは、ウラン・ウデ訪問におおいに期待するところがあった。

飛行機は、ブラーツクヘいくとき乗った飛行機と同じイリューシン・四型双発プロペラ機で、乗客はわずか三十六人。

機内に入っておどろいた。

十六日まえ、イルクーツクからヤクーツクへ飛んだ、アントーノフ10A型ターボプロップ饑に乗っていたスチュワーデスと出会ったのだ。

あのとき、オリンピック・バッジを、胸につけてやったが、彼女のほうも私たちをおぼえていたとみえて、愛嬌ある顔を二コニコほころばせながら、

「また会いましたネ。」

と、いってくれた。見ると、彼女の胸には、ちゃんと、オリンピック・バッジがついている。

バッジをもらったのがよっぽどうれしかったのであろう。 |

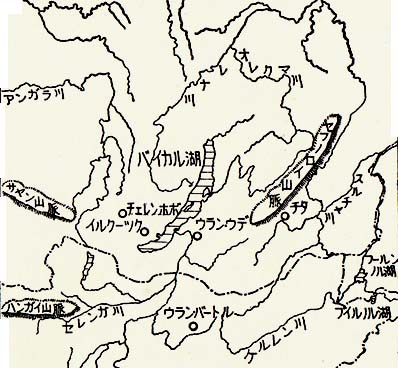

ウラン・ウデ周辺の地図

|

それにしても、イルクーツクからは、一日に何十本もの飛行機が飛んでおり、同じスチュワーデスにめぐり会うかと、全く奇遇といってもいいくらいだ。

飛行機が離陸するとまもなく、はるか右手に万年雪をいただいた東サヤン山脈の支脈が、見えてきた。

眼下には、細長いバイカル湖が、手にとるようにはっきり見える。

高度二千メートル、世界一の透明度を七つだバイカル湖のきれいな澄んだ水が、太陽の光をうけてキラキラと輝いている。

絶景だ。

バイカル湖は船でわたっても美しい湖だが、機上から見るとみどり色に輝いて、なんとも形容のできない美しさだ。

飛行機は時速三百キロで一気にバイカル湖を横断した。湖をこえると、とたんに地形が一変した。

シベリア特有のタイガー(大密林)はすでになく、なだらかな丘陵地帯と、モンゴルにつづく大ステップ(草原)が、はるかかなたまでのびている。

飛行時間はわずか四十五分、予定どおり午後四時四十五分、ウラン・ウデ空港に着陸した。

ここは舗装された滑走路がなく、イルクーツクにくらべると、全くの田舎だというのが私たちの第一印象だった。

タラップのそばに、ヤクーツクで私たちを案内してくれた、テレビ局のヤクート人職員と同じような顔つきをした人間が立っている。

私たちを見ると、

「ようこそいらっしゃいました。私は、ウラン・ウデ・テレビ局を代表して、皆さんがたをお迎えにきました。」 と、いう。

ブリヤト人も、私たちと同じアジア人だ。

彼はブリヤト・ラジオ。・テレビ国家委員会の副議長という肩書きをもつミトゥイノフ氏だった。

私たちは、かたい握手をかわして、出迎えを感謝した。

もちろん、通関手続きなどは、いっさいいらない。

そしてすでに型が古くなって、モスクワなどではほとんど走っていない、スターリン時代の高級車「ジス」が、私たちを市内の迎賓館まで運んでくれた。

迎賓館といっても、二階建てのふるめかしい建物で、中年のロシア婦人が一人、留守番をしているだけのうら寂しい宿舎だったが、とおされた部屋には、電話帳がおいてあった。

あとにもさきにも、電話帳を発見したのは、このウラン・ウデの宿舎だけであった。

手をあらうまもなく、今度は、議長のボルドゴエフ氏が、私たちのために歓迎夕食会を開いてくれるというので、階下の食堂にでむいた。 |

アジア系のブリヤト人の子供

|

ここは自治共和国であるから、モスクワにならって、ラジオ・テレビ国家委員会がおかれているわけだが、国家委員会というのは、日本流にいえば、ようするにラジオ・テレビ局のことである。

歓迎夕食会の席上、ブリヤト人のボルドゴエフ議長は、例によって飲めない私たちにウォッカの乾杯を強制して、私たちを困らせたが、

「私が、日本人に会うのは、今日で三度めです。

はじめは、今からおよそ五十年前に、日本軍がシベリアへ出兵したとき、二度めは、今度の大戦後、日本軍捕虜がウラン・ウデに抑留されたときですが、今日はこれまでとちがって、平和な姿の皆さんにお会いできるのが、なによりうれしい。」

そういって、議長は、

「平和のために乾杯!」

と、ウォッカふさが寸与を高々とあげた。 |

私たちの宿泊所となった迎賓館(まえの写真は労働英雄)

|

ソビエトでは、ウォッカを一度に底まであけないと承知してくれない。

彼らのいい分によると、口でいくら平和だ、友情だ、協力だといっても、ウォッカを一度に飲みほさないかぎり、言うこととすることが一つでないということで、信用できないというわけである。

アルコール分四十度のウォッカを、はじめは飲んでいたが、たびかさなると、とうてい飲めない私たちは、苦しい立場に立たされた。

ちびりちびりなら、まあ飲めないこともないが、一気に飲むとなると、いくら、口あたりのいいウォッカでも、降参するより手がない。

「私たちが平和を願い、友好をのぞむ気もちはけっしてあなたがたにはおとらない。

ただ、日本では、ウォッカのように強い酒を一気に飲みほす習價はなく、貴国でもしも二人の日本の記者が、ウォトカでたおれるようなことにでもなると、今後の日本・ブリヤト関係にけっしてよい影響はあたえない。

すでに、一ぱいは飲んでいるのだから、私たちの誠意をみとめてほしい。」

私たちは、なかば冗談を交えて、そうこたえて、グラスにかるく口をつけ、テーブルの上においた。

議長は、やむをえないとみてとったか、演説をはじめた。

「去年でブリヤト自治共和国ができてから一四十周年を迎え、また、五年前には、ブリヤトが、口シアに合併されてから三百年を迎えました。

この間、ブリヤト人の生活は、ソビエト共産党のおかげて向上の一途をたどり、今、ウラン・ウデ市は、あなたがたがご覧になればわかるように、新興住宅街がならび、煉瓦や石づくりの四、五階建てのアパート、専門学校、病院が、次々と建てられています。」

議長は、こういって、またもや、ウォッカのさかずきをあげ、

「ブリヤト人と、日本人の豊かな生活のために!」

「ブリヤト・ラジオ・テレビ国家委員会と、NHKの発展のために!」

と、つぎからつぎへと、乾杯の口実をさがしては、ウォッカをうまそうに飲みほした。

ちびりちびりとはいえ、かなり酔いがまわってきた私たちは、

「日ソ友好と、議長の健康のために!」

ウォッカのグラスを高くあげて、議長のもてなしに感謝しながら部屋へひきあげた。

深夜になると、九月下旬なのに、気温は零度以下にさがるので、スチームもとおらず、湯もでない迎賓館では、べッドにもぐって寝るよりしかたがなかった。

ウラン・ウデの町は、思ったより近代化されていた。

五階建てのアパートが、古い木造家屋と並んでずらりと立っているし、教育専門学校や総合病院、百貨店や劇場の高層建築が、草原のなかの小さな町ぐらいに考えていた私たちをおどろかせた。

市内を流れるセレンガ川の近くには、出力七万キロワットといわれる火力発電所があって、四本の煙突からモタモタと黒煙をよきあげている。

丘の上から市を見おろすと、東京のように全市スモッグにおおわれており、工業都市といった感じすらうける。

バイカル湖のかなたには、出力四百五十万キロワッ卜時という世界一のブラーツク水力発電所があるのに、ウラン・ウデは、電力が不足しているらしい。

案内のテレビ局副議長に、この点について説明をもとめると、一九六四年末までに、ブラーツク発電所から電力が送られてくることになっている。

そうなれば、電力不足は解消するし、スモッグもなくなるだろうということだった。

ウラン・ウデは、ブリヤト自治共和国の首都で、人口二十万一千をかかえる大きな市街だが、市民はロシア人のほうが多く、町を歩いていても、私たち日本人にそっくりの顔をしたブリヤト人よりは、ロシア人のほうが多く目についた。

ブリヤト自治共和国は、一九五八年まで、ブリヤト・モンゴル自治共和国と称していたが、この年、モンゴル人の大多数が、となりのモンゴル人民共和国に帰ってしまったので、それ以来、ブリヤト自治共和国と改称した。

ブリヤト人には元々、定着民とヒツジを追って遊牧する遊牧民とがあったが、革命後、遊牧民のほとんどはコルホーズなどに定着したといわれる。

そして、教育をうけるにしたがって、産業労働者としての能力もそなえるようになり、ヤクー卜人にくらべると、かなり意欲的に生産に従事しているという印象をうけた。 |

スモッグにおおわれたウラン・ウデ(新しいピルがどんどん建っていく)

大草原にヒツジを追うブリヤト人

|

私たちが取材したガラス工場でも、所長はブリヤト人だった。もっとも、ブリヤト人は、ロシア人にくらべて、まだまだ生産の第一線に立つだけの熟練度が不足しているため、いきおい、下級労働者や、雑役夫になっている者が多く目についた。

このガラス工場は、シベリア最大の工場で、一九三五年創業という古い工場にしては、かなりオートメ化されており、一貫作業も一応順調に行われていた。

ガラスの生産量は、年間八百万平方メートル、大部分は極東方面の需要をみたしており、一九六六年改修工事と新工場の建設が終わると、生産量は二倍ちかくの千五百平方メートルにふえ、国外にも輸出する能力をもつようになると、案内の工場長は話していた。

ガラス裁断場にいってみると、ガラスをつめた箱の一部には、「モンゴル・ウラン・バートル行」と印がおしてあるものもあり、すでに、一部は、外国へ輸出されていることがわかった。

しかし、できあがったガラスを手にとってよく見てみると、ひずみや、細い線がいっぱいはいっていて、お世辞にもよいできあがりとはいえず、日本なら製品の多くは不合格品になるだろう。

工場長の話しでは、ガラス工場はウラン・ウデのほかハバロフスク近郊やイルクーツク州にもあるが、アパートの建設が急ピッチですすんでいるので、生産がまにあわないということだった。 |

ガラス工場の正門

|

ウラン・ウデには、また、シベリア最大の食肉工場があり、日程の関係で取材けできなかったものの、迎賓館ではほかの土地のホテルでは口にしたこともないような、うまいロース・ハムや、サラミ・ソーセージを食べることができた。

シベリア最大の工場が二つあるほかに、ウラン・ウデには、労働者の数が八千人にものぼるソビエト最大の機関車・車両修理工場がある。

一九三四年につくられたというこの工場は、以前は蒸気機関車をおもに修理していたが、全国的に鉄道の電化がすすむにつれて、蒸気機関車の量がすくなくなり、今では、電気機関車とディーゼルカーだけを年間千台修理している。

案内役の技師長の話しでは、一九五七年以来、ソビエトのどこの工場でも蒸気機関車の新車をつくっていたということで、例外として東ドイツとハンガリーへの輸出用に蒸気機関車をつくっているだけだという。

シベリア鉄道の電化状況を技師長にただすと、モスクワ〜イルクーツク間が、すでに電化されたことは、周知のとおりだが、現在は、イルクーツクからさらに百六十六キロいったバイカル湖の南端スリュジャンカ駅まで電化はすんでいる。

これをさらにハバロフスク方向にまでのばすのは、今の七ヵ年計画には予定されていない。 |

修理工場の電気機関車。シベリア鉄道をはしっている

|

しかし、ウラジオストクからも電化工事がすすんでおり、一九六六年からはじまる次の五ヵ年計画中には、シベリア鉄道全線の電化は完成するだろう、とのこたえだった。

さらに、日本の東海道新幹線はすばらしいときいている、一度ぜひ見たいものだと、話していた。

この工場は、規模は大きいが、なんとなくのんびりした感じで、工場の庭には、ハ卜小屋があったり、昼休みには卓球を楽しんでいる労働者を見かけた。

2 モンゴルヘつづく草原 top

|

ウラン・ウデの農村の風景

|

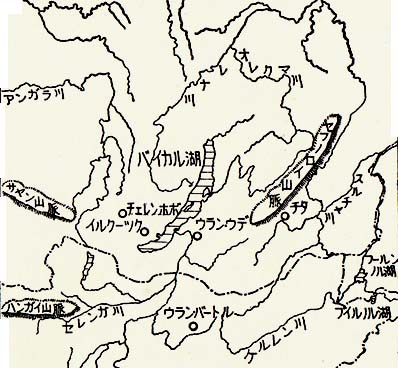

ウラン・ウデからウラン・ハードルに通じる鉄道地図

|

ウラン・ウデは、モンゴルとの国境から二百五十キロメートルのところにある。

ここはいわば国境の町だが、モンゴルが独立国とはいえ、完全にソビエトの影響下にある現在、もちろん緊張した空気などは感じられたい。

九月二十二日、私たちはウラン・ウデから七十キロほど南下して、コルホーズの取材にいったが、途中でモンゴルの首都ウラン・バートルにつうじる国際列車の走るのにであった。

また私たちは何度か車をとめて、モンゴル草原につづく大ステップ地帯や、ピツジ、ウシを追う牧童、牧女の姿をカメラにおさめ、シペリアのきびしい自然とはガラッとかわったブリヤトの風景を、思うぞんぶん楽しんだ。

ここはシベリアというよりは、満州か中国の延長といった感じが強い。

草原には、ヒツジが好んで食べるハムフムという草々、まだ熟しきらないで、みどり色をしている燕麦が、はるか地平線までつづき、その間をウマに乗った牧童が、むちをふりながら、ヒツジやウシを追つてかけまわっている。

私たちが訪れたコルホーズの名は、「クラスヌイ・オロンゴイ」。クラスヌイはロシア語で「赤い」という意味、オロンゴイは、付近を流れる川の名だ。

この「クラスヌイ・オロンゴイ」コルホーズは、戸数二百九十戸、人口千百人、一九六三年の年収は、六十五万ルーブルと、かなり豊かなコルホーズだ。

ブリヤト人のコルホーズ議長の話しでは、一九六四年は九十万ルーブル(三億六千万円)の収入を目標にしているということで、ウクライナあたりの富裕なコルホーズとあまりかわらない収入をあげようとしている。

また、ブリヤトでは牧畜業がさかんで、ここのコルホーズでも、ヒツジー万八千頭、ウシ千七百頭、ウマ五百頭を飼っており、大部分は、シベリア最大のウラン・ウデ食肉工場へ運ばれる。

このほか、このコルホーズには、キュウリと卜マ卜を栽培する温室が九つある。

このコルホーズからウラン・バートル鉄道に沿って、さらに百八十キロ南下すると、一九六三年九月、中ソ国境紛争の一環としておこったナウシキ駅事件で知られるナウシキ駅がある。

ソビエト側の発表によると、反ソ宣伝のパンフレットを押収しようとしたソビエトの税関吏が、中国人留学生によって乱暴されたという。

ナウシキ駅は、私たちの目のまえを走っているウラン・バートル鉄道のかなたにあるのだが、この付近は平和にしずまりかえっていて、のんびりとした草原風景が展開されている。

おそらくここを走る列車には、もう、中国人はほとんど乗っていないのであろう。

3 ススキにねむる六十一柱 top

ウラン・ウデには終戦後、およそ五千人の日本兵が抑留され、厚生省の調べでは、そのうち十パーセントをこえる六百人あまりの同胞が、ここに骨をうめたといわれる。

三年前、遺家族たちがソビエト政府の同意を得て、ハバロフスクやチタの墓まいりをしたとき、ウラン・ウデだけは墓参が許可されなかった。

まえの晩注文しておいた大きな花輪を二つ受取り、時計を気にしながら、車を日本人墓地へいそがせた。 |

日本人墓地のある丘からウラン・ウデの市街をのぞむ

|

日本人の墓に花輪を捧げた

|

私たちが、戦後、初の日本人として花輪をたむけた日本人墓地は、市の中心から車で十分、セレンガ川の鉄橋をわたり、ウラン・ウデ市を一望のもとに見おろす丘の上にあった。

丘の下から見あげると、百五十メートルぐらいの小高い丘の上まで樹木が一本もなく、雑草とススキが、強い風になびいている。ガタガタ道を車にゆられて丘の上に着くと、眼前には、大きなロシア大墓地が広がり、すぐには、同胞の墓がどこにあるのかわからない。

しばらく丘の上にたたずんでいると、一人のお婆さんが、墓地のほうからトボトボと、歩いてきた。

彼女が、日本人墓地の管理人だった。軍服姿ではなく、背広とジャンパースタイルの私たちを見て、一瞬、彼女は、私たちがはたして本当に日本人なのかどうか、判断にまよったのであろう。

しばらくは、何も語らない。戦後二十年ちかく、お婆さんはひさしぶりに見る平和な姿の日本人に、やっと気をゆるして、私たちを墓地の奥へ案内した。

右に折れたところに、高さ一メートルぐらいの木の柵にかこまれた、白い墓石が見えてきた。

イルクーツクの日本人墓地でも見た縦一メートル五十センチ、横五十センチぐらいの、縁を白くぬりかためた墓石が、ずらりと並んでいる。

数えてみると、五十二ある。

私たちは兵士からの名前を調べようとしたが、くるはずの市役所の係員がいつまで待っても姿を現さない。

管理人のお婆さんは、何をきいても、

「知らない。」 と、かぶりをよるだけだ。

墓石には、イルクーツクのように番号がほってあるわけではなし、氏名を確認しようがない。

となりの木の柵のなかにも、同じような墓石が九つ並んでいるので、お婆さんにきいてみると、日本軍将校の墓だという。全部で六十一人の日本軍将兵が、ここにまつられているのである。 |

吹きっさらしの墓地で線香に火をつけるのも一苦労だ

|

墓は、すべて東の方向に頭を向けている。お婆さんは、

「ここにねむっている人は、郷里の妻や子、父や母の方に頭を向けているのです。」 と、話していた。

セレンガ川の川面からよきつける強い風が、ヒューヒュー、うなりをたてて、墓地の上を舞っている。

日本からもっていった線香に火をつけようと思っても、強い風にあおられて、マッチの火がすぐきえてしまう。

さっきから私たちの行動を見ていた同行のモスクワ・テレビの職員たちが、そばによってきて、枯れ葉をかきあつめ、火をつけてくれた。

日本人とソビエト人の手で火をともされた線香は、故郷の香りをあたり一面にただよわせながら、一つ一つの墓石にそなえられていった。

私は、トランクの中にのこっていたホープ(タバコ)の最後の一箱をあけて、自分で一口すっては、墓の上におき、出身地も名前もわからない同胞の冥福を祈った。

モスクワ・テレビの職員の、

「もう、時間がありませんよ。」

という声に、われにかえった私と古成記者は、いそいで墓地のなかにはえていた雑草と土を、セロファンの袋にひとつかみいれて、柵の外にでた。 |

御霊(みたま)よ、

やすらかにねむれ!

|

車のところまで帰る途中、管理人のお婆さんに、

「くれぐれも、墓の掃除や、手入をよろしくたのみます。」

と、おねがいして、ポケッ卜の中に入っていた日本製の絹のハンカチを二枚さしだした。

お婆さんは、よろこんで受取りながら、

「ここには誰一人、日本人がお参りするわけではなし、私が手入をしなければ、荒れほうだいになるでしょう。」

といって、私たちの頼みを心よく引受けてくれた。

地元とウラン・ウデ・テレビ局の案内の人の話しによると、四年前までは木の墓標があったが、

風雨でくちはて、墓の土まんじゅうがくずれかかるようになったので、白いコンクリートの墓石につくりかえたという。

迎賓館で最後の荷づくりをしていると、ウラン・ウデにきた最初の日に、私たちのために歓迎夕食会を開いてくれた、テレビ局議員のボルドゴエフ氏が部屋に姿をあらわし、ヤハかれに一献さしあげたいという。

さっそく、ウラン・ウデ滞在中のもてなしを感謝して、ウォッカを乾杯したあと、私たちは、日本兵の墓地に木を植えて、風をふせぐようにしてもらいたい、また、将兵の名前を一人でも多く、東京のNHKへ通知してほしいと、頼んだ。

議長は、

「どういう木を植えましょうか。さっそく、市当局と相談して、シベリア特有のポプラの一種、トーポリでも植えることにしましょう。」

と言い、名簿についても、こちらの希望をかなえるよう努力すると約束してくれた。

いつの日か私たちは、ふたたびウラン・ウデの日本人墓地を訪れて、トーポリの木が亭々(ていてい)と、空高く成長しているのを見ることができるだろう。

同胞の御霊よ、やすらかに眠りたまえ。

top

**************************************** |