|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

|

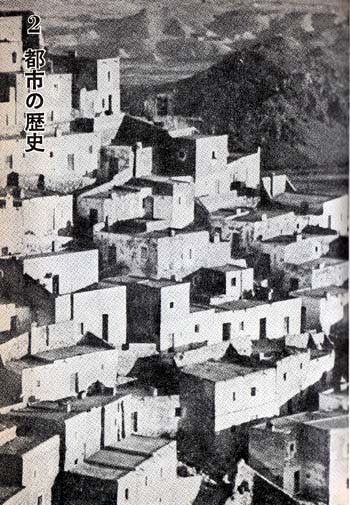

2 都市の歴史

1

古代の都市 top

①

王さまのつくった都市

アフリカのナイル川にのぞんで、カイロの町があります。

ここから南に二キロほどのところに、古代エジプトの首都であったメンフィスの跡が残っています。

今では石がゴロゴロ転がっているだけで住む人もありません。

しかし今から四、五千年前には、すばらしい都市がここにありました。

都市といっても不思議なことに、ここには市民の住まいが、一軒もありませんでした。

あったのは王様の宮殿と庭園、役所、倉庫、役人たちの住まいだけでありました。

日干し煉瓦でつくられていた役所はなかなか立派で、ここには大勢の役人がつめていました。

そして人民から税金を取立ていました。

ついでにふれておくと、その頃の税金は穀物、家畜、ブドウ酒、蜂蜜(はちみつ)、麻布(あさぬの)などで、倉庫はこういうものでいっぱいになっていました。 |

|

町の大部分をしめていたのは、王さまの宮殿と庭園で、すばらしく立派なものでした。

メンフィスには職人もいましたが、これらは王や役人につかえていたもので、市民ということはできませんでした。

メンフィスは市民のいない都市でした。

ですからメンフィスは、王が滅びると一緒に滅んでしまいました。

そしてそのあとは、荒れ放題になりました。

こういう市民のいない都市は、エジプトだけではなく、メソポタミア、インド、中国、日本などの、古代にもありました。

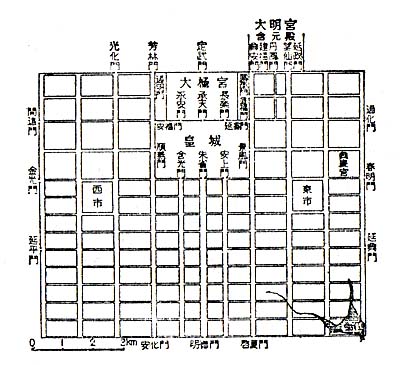

有名なソロモン王のバビロン城や、中国の唐の都、長安(今の西安)などは、そういう王さまのつくった大都市です。

長安は東西およそ十キロメートル、南北およそ八キロメートルの長方形の城壁に囲まれていました。

城内には、幅七十~百八十メートルの広い道路が東西南に走っていました。

また真中の北端には、天子のいる宮城区域があり、大極殿(たいごくでん)を中心に多くのうるわしい宮殿が建ち並んでいました。

宮殿区域の南には皇城がつづき、そこには、ほとんどすべての役所が集っていました。

日本の平城京(今の奈良市とその西方)や平安京(今の京都市)は、中国の長安を手本にしてつくったものです。

平城京や平安京の周りには土手や濠(ほり)がめぐらされ北には天皇の住まいである大内裏(おおだいり)がありました。

町は碁盤(ごばん)の目のように、キチンとつくられていました。

天皇の住まいである大内裏には、紫宸殿(ししんでん)や清涼殿(せいりょうでん)を中心に多くの建物がならび、それらを取り囲んでいろいろな役所が建ち並んでいました。

② 市民のための都市 top

ギリシア、ローマ時代になると、王さまのつくった市民のいない都市は滅び、初めて市民のための都市が生まれました。

これらの時代の都市では前の時代の都市とは違って、中心は宮殿ではなく広場となります。

この広場をギリシアではアゴラといい、ローマではフォーラムといいました。

|

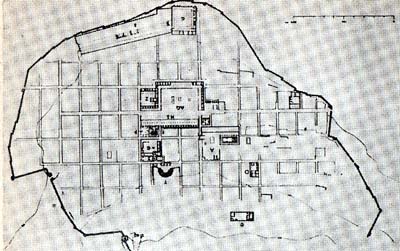

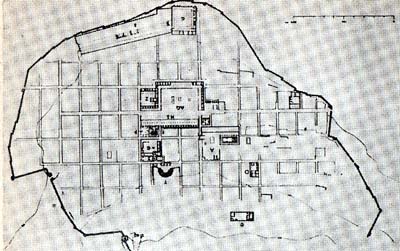

古代ギリシアの都市 プリェーネ市市街図

|

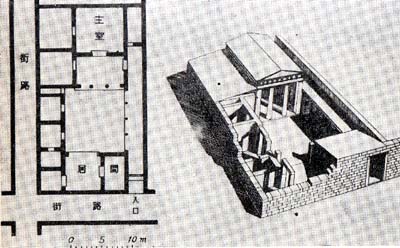

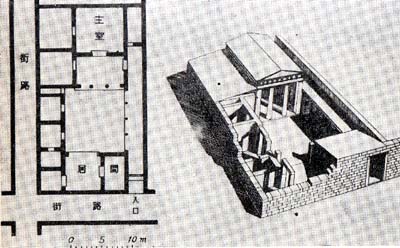

プリェーネ市の住家平面図と復原図

|

ギリシアの都市で有名なプリェーネ市は、アゴラがギリシア都市の中心であったことを、ハッキリ示しています。

アゴラで市民は取り引きをし、会議を開き演説をしました。

ここはギリシア市民の生活の中心となっていました。

アゴラは縱七十五メートル、横二百四十六メートルあり、その四方にはホールが建ち並んでいました。

このホールを使って市民たちは宴会を開いたり、儀式を行ったりしました。

また、大理石の柱の建ち並んでいる立派な市場が、このなかにつくられていました。

町の主な十字路には、大理石でつくった泉水があり、たえずきれいな水が流れでていました。

この水は水道で全市にくばられていました。

プリェーネ市には議事堂を始め、劇場、競技場、体育館など、市民のための建物が建てられていました。

同じギリシアの町にミレトスという町がありました。

ここの議事堂の中は座席が劇場のように半円形にならび、五百人もの人をいれることができました。

|

古代ローマの都市 ポンペイの遺跡(バシリカ)

|

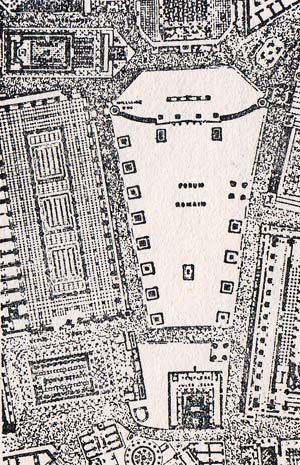

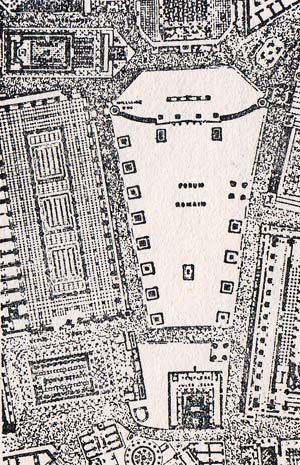

古代ローマの都市図(フォルム・ロマヌム)

|

ローマの都市の広場、フォーラムは大道路が町の中央でまじわるところにありました。

ここには神殿をはじめバシリカ、市場、記念碑などがあり、近くに図書館、闘技場、浴場などの設備までが設けられていました。

古代ローマの都市のうちでよく知られているのはポンペイです。

この町は、ナポリの南東二十四キロメートルのところにあり、人口は二万余りありました。

紀元前八〇年頃農業と商業とで栄えていましたが、七九年ベスビオ火山の大噴火のため火山灰に埋まってしまいました。

死者の数は、およそ二千人にものぼったと伝えられています。

この埋まった都市が盛んに掘りおこされるようになったのは、十九世紀になってからのことですが、それによってその頃の都市の様子がハッキリわかるようになりました。

町は城壁で囲まれ、八つの城門がありました。

中央のフォーラムを中心にジュピターやアポロの神殿、市場、バシリカなどがありました。そのほか、町には学校、劇場、闘技場、浴場などがつくられていました。

このようにギリシア、ローマの都市は、いずれも中心に広場をもっていましたが、違ったところもありました。

|

ギリシア パルテノン神殿

|

古代ギリシアの都市 スパルタの市場(想像図)

|

それは神殿で、ギリシアの都市では、アクロポリスという神殿が、大抵町のうしろの丘の上に建てられていました。

アクロポリスで有名なのは、アテネのパルテノン神殿です。

柱のならびたったこの建物の美しい姿は、だれでも、写真などでよく知っていることでしょう。

一方、ローマの都市では神殿ぱ広場の中に祭りこまれていました。

さてギリシア、ローマの都市は市民のための都市であるといいましたが、国民の誰にたいしても開かれた町ではありませんでした。

というのは市民は土地をもった金持ちが多く、生産に従事していたのはドレイだったからです。

奴隷たちは人間として扱われなかったのはもちろん、町の文化施設を楽しむことができませんでした。

ギリシア、ローマの都市は、奴隷労働のうえにきずかれたものでした。

社会を支えている労働をいやしみ、勤労者をのけものにした都市は、たとえどんなに立派であっても、人間のための本当の都市とはいえないのではないでしょうか。

2 中世の都市 top

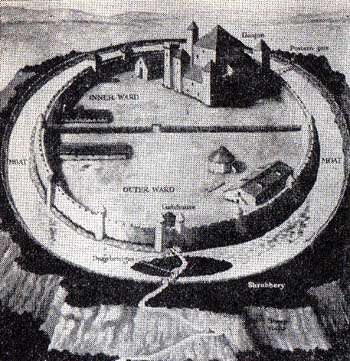

ギリシア、ローマが滅んだあと、ヨーロッパ各地には、多くの領主が現れ、めいめいの土地をもち、頑丈な城をかまえて、その中にたてこもりました。

城の中には領主の住まい、礼拝堂、うまや、倉庫などがありました。

領主のうえには大領主、さらにそのうえに国王がいました。

こういう社会の仕組を封建制度といいますが、封建社会での働き手は農奴でした。

農奴は土地にしばりつけられた奴隷で、馬や牛などの家畜と同じ地位にありました。

封建時代には、すべての生活は領主の城を中心に、その領地の中だけでいとなまれていました。

だから人の集る都市は、それほど必要ではありませんでした。

したがって、余り発達もしませんでした。 |

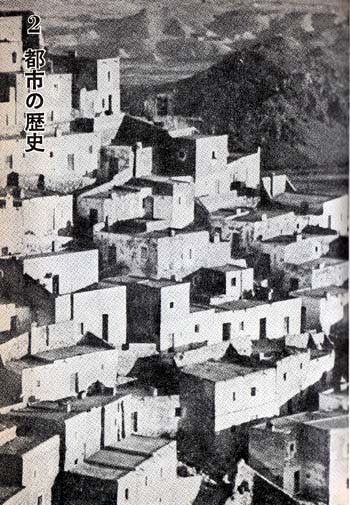

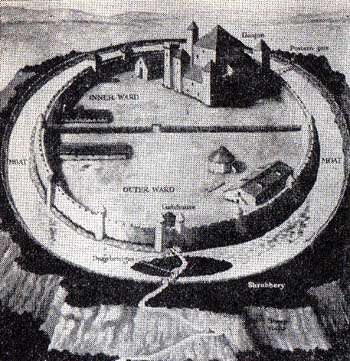

中世ヨーロッパの城

|

① 中世都市の生い立ち top

封建領主たちは、自分の勢力をのばそうと、たえず相手のすきや弱点をねらって、争いつづけました。

しかし十世紀頃になると、世の中もだんだんおだやかになり、農村では家内工業が行われるようになりました。

こうして暮らしに幾分ゆとりが生まれるようになると、あまった生産物の売り買いが行われるようになりました。

この売り買いを行う場所として市場が生まれ、やがてここに商人や手工業者が住みつくようになりました。

そしていつのまにか、ここに都市ができあがっていきました。

都市は、国王や領主、貴族の住んでいたところ、大きな教会のあるところ、交通が便利で人の集りやすいところなどに発達しました。

都市の周りには、高い城壁がきずかれ、城や教会堂を中心に放射線状に町がつくられていきました。

こうして都市がふくれあがると、邪魔になってきた城壁がこわされ、全くの商業都市ができていきました。

都市には農村の手工業者心流れこんだため、農村の家内工業は衰え、農村は農業、都市は商工業と、それぞれ仕事がわかれ、都市と農村とがハッキリ区別されるようになりました。

こうしてできた商業都市の中には、近くの農村はもちろん、遠い地方の都市や外国を相手にして、大がかりな貿易や商業を行うものが、多く現れました。

そういう商業都市はだんだん力をたくわえ、まず市場を自分たちで開いたり、取締ったりする権利を領主や教会から買取りました。

さらにのちには裁判の権利、市長や役人を選挙する権利などを次々に買取り、ついには都市全体の自治権を手にいれるようになりました。

こうしてヨーロッパの多くの都市は、十一世紀から十二世紀のあいだに自由都市となりましたが、特にそれが発達したのは、イタリアやドイツでした。

イタリアではベネチア、ピサ、ジェノバ、フィレンツェなどがあり、ドイツではケルン、マインツ、ウォルムス、シュトラスブルク、バーゼルなどがありました。

ハンブルク、リューベック、ブレーメンの自由都市はハンデ同盟を結び、軍艦までをそなえ、デンマーク国の王軍をうちやぶるほどの勢力をしめしました。

自由都市のまわりは城壁でかためてありました。

町の中央には広場があってその辺りには市役所や議事堂、職業組合(ギルド)の会館、教会などが建ち並んでいました。

そのほか、大商人やギルドの親方などの大きい邸宅などもありました。

人口は二千人ぐらいの都市が多く、一番栄えていたベネチアでも十万ぐらいにすぎませんでした。

自由都市のうちで、特にイタリアの自由都市は、建築や都市づくりのうえで、輝かしい足跡を残しました。 |

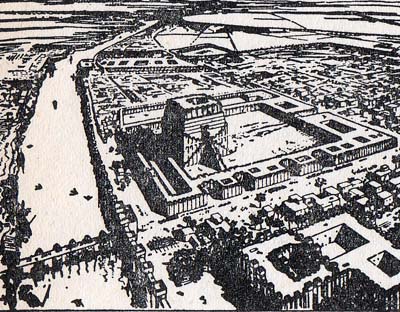

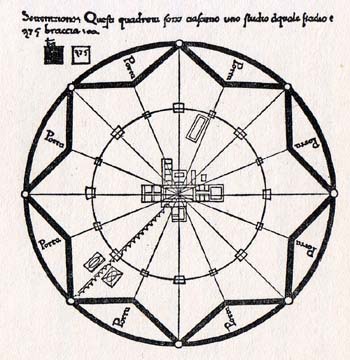

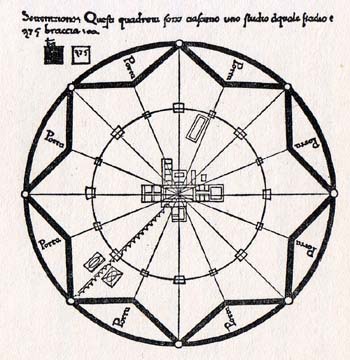

ルネッサンスの理想都市(スカモッティ作)

中央に位置するのがギルドの会館で、現在の市庁舎にあたるもの

|

その頃、ヨーロッパでは神を中心とする、重苦しいキリスト教的な文化が、人々のうえにおおいかぶさっていました。

そして、国王や貴族や領主たちは、それに支えられて人民を支配していました。

こういう封建支配者から自由と独立をかちとった都市では、人間と科学を中心とする豊かな文化の花が開きました。

人々はこれをルネッサンスとよんでいますが、市民はその勝利を記念するために大がかりな建設を盛んに行いました。

市庁、組合会館、寺院、養育院などの公共建築が、続々建てられました。

フィレンツェでは別荘づくりがはやり、市の郊外に建てられた別荘のかずは、五千にものぼったといわれています。

一方、都市づくりにも力をいれましたが、その頃の都市には、かならず大放射線状の道路がつくられ、大広場と大広場とをつないでいました。

そしてその大広場には、記念碑のようなものがきまってたてられました。

また彫刻で町をかざったのも、この頃の都市づくりで始められたことで、そのやりかたは今でもヨーロッパの各地に残っています。

そういうもののなかで有名なものをあげれば、ベルギーのブラッセルにある小使小僧や、ロンドンにあるロダンのカレーの市民の群像などが、これにあたるでしょう。 |

カレーの市民(ロダン作)

|

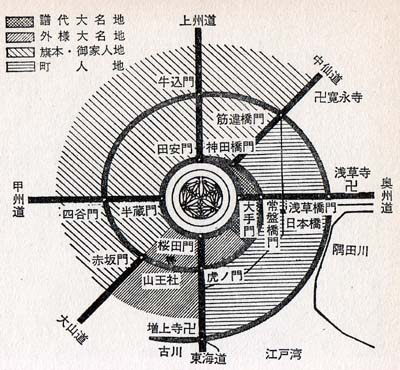

② 日本の中世都市 top

日本の中世の都市は、どうだったでしょう。

日本でもヨーロッパと同じように、農業が生活の中心だった時代には、都市は発達しませんでした。

しかし、古くから政治の中心であった京都のほかに、鎌倉(神奈川県)や平泉(宮城県)に新しい町がおこりました。

これらはその頃勢力をたくわえ始めた武士が、ここで政治をとった政治都市です。

ここには役人や役人相手の商人などが集っていました。

戦国時代から江戸時代にかけては、それまで山地に城をかまえていた領主たちが、平地に移って都市づくりを始めるようになりました。

大抵、まず領地から武士団や商工業者をまとめてここに移り住まわせましたが、これが城下町です。

日本の城下町は正面に城があり、その近くに武家屋敷、その外側に町人たちの住居がありました。

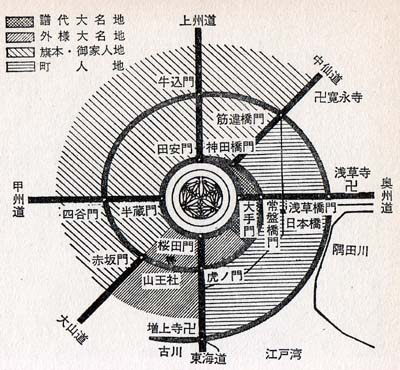

今の東京が、元は江戸といって徳川家の城下町だったことは、だれでも知っている通りです。

江戸は家康の入城から栄え、十九世紀初めには人口百万をこえる世界的な大都市となりました。

城下町のほかに農作物を集散するのに、海岸に港町ができました。

博多(はかた)、兵庫(ひょうご)、神崎(かんざき=兵庫県)、尾道(おのみち)などがその例としてあげられます。

また神社の門前には、参詣人(さんけいにん)相手の商人が集って、門前町をつくりました。

伊勢神宮の伊勢、善光寺の長野、東照宮の日光などは、古くからひらけた門前町です。

このほか、大阪のように商業によって栄えた都市もありました。

大阪は大名たちの蔵屋敷を中心に発達した「商人の町」で、「天下の台所」といわれました。

江戸の人口の半分近くが武士だったのにくらべて、大阪では大部分が商人でありました。 |

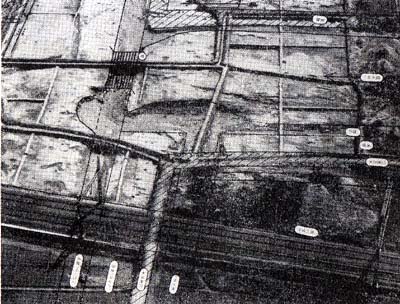

江戸の城下町

|

日本の中世には、江戸や大阪のように、人口では世界でゆびおりの大都市がありましたが、どの都市もヨーロッパのような自由都市ではなく、将軍や大名や武士たちによって、おもうままに支配されていました。

ただ室町時代、明との貿易で栄えた堺(大阪府)は自由都市として商人による自治がしかれ、町の周りには濠(ほり)をめぐらし雇い兵までおいていましたが、織田信長につぶされてしまいました。

インドや中国など東洋の国々でも封建時代に商業の発達につれて都市が生まれましたが、自由都市は全く現れませんでした。

こんなところにも、東洋と西洋との違いがみられるようです。

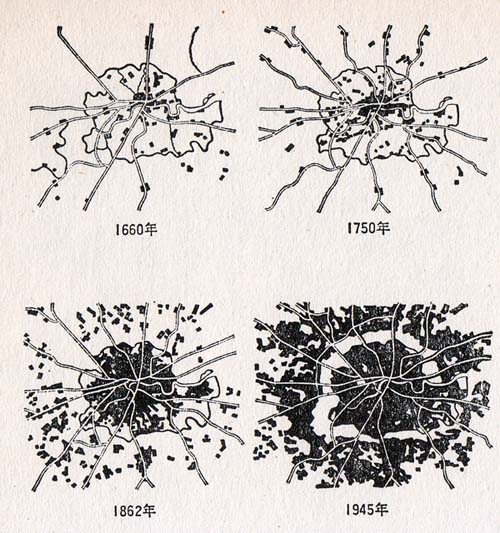

3 近代都市のおこり top

商人や手工業者によってつくられた中世の都市は、ヨーロッパでは、まず産業革命によって、大きな影響をこうむりました。

産業革命というのはいうまでもなく、1700年代後半から1800年代の初めにかけておこった、産業上、社会上の大きな変化をさしていますが、その原動力となったのは、各種紡績機械や、織機、蒸気機関など、数々の発明でありました。

都市の歴史をしらべてみると、産業革命によって生れたものが少なくありません。

古い都市もこの時期にに生れ変って、近代的な都市となりました。

生まれ変ることのできなかったものは、衰えたり、滅んだりしました。

イギリスのブリストルやノーリッチは、かってロンドンにつぐ、イギリス第二流の都市でしたが、マンチェスターやバーミンガムなどの新しい工業都市に、その地位を奪われたのが、そういう例です。

都市には、大きな近代的な工場が、次々に建てられ、農村からは人々の群れが、都市になだれこみました。

イギリスでは、マンチェスター、グラスゴー、バーミンガム、シェフィールドなどが、産業革命によってふくれあがった近代工業都市として有名です。

たとえばバーミンガムの人口は、一六八五年にはわずか四千人ほどでしたが、二百年後にはその百倍の四十万人にもなりました。 |

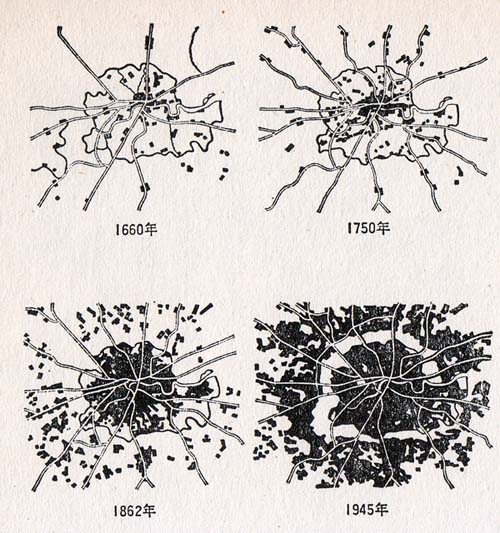

産業革命発祥の地、英国の首都・ロンドンの移り変り

|

このように農村から流れでる人口は、年をおってふえ、都市はいよいよふくれあがっていきました。

そのため十九世紀初め、イギリスの総人口のわずか三割をしめていた都市の人口に、十九世紀の末には七割にもなりました。

こうしてできあがった近代都市の姿は、内も外も、全く一変しました。

林のようにだちならぶ工場の煙突、そこから吐き出される黒い煙、それがときには霧にまじってスモ

ッグとなり、都市の空をドンヨリとおおいました。

また、朝になると、群れをなした労働者が道路をうずめ、工場へ工場へとむかいました。

こんなありさまは、それまでには全くみられなかった光景です。

かって都市では商人や手工業者がその中心でしたが、近代都市ではそれが工場労働者に変りました。

変ったといえば、労働者の住宅地域ほど激しく変ったところもないでしょう。

一度にドッと都市に流れこんだ労働者は、狭い土地にゴチャゴチャ建てられた住宅に住まわなければたりませんでした。

利にさとい建築業者たちは今こそ儲け時とばかり、チッポケな住宅を次々に建てて労働者に貸し付けて大儲けをしました。

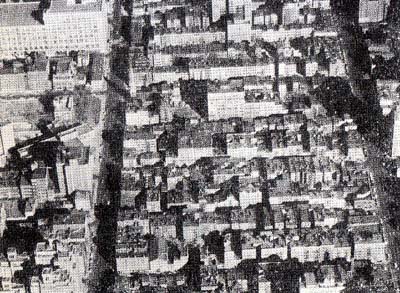

ロンドンのある地区では、わずか百メートル四方の土地に建てられた千四百軒の家に、一万二千人もの労働者の家族が暮らしていました。

狭くとも住宅と名のついた場所に住んでいたのはまだいいほうで、物置きや倉庫などに使っていた地下室に住んでいた人たちもいました。

こういうところでは、日光もあたらなければ、空気の流通も悪く、いつもジメジメしていました。

それに、下水が不完全だったために水はけが悪く、そこここに水たまりができているというような状態でした。

それが夏にはくさって、鼻をつくような臭気が、あたりにただよっていました。

こうして都市の「できもの」といわれるスラム(貪民街)ができあがっていくのですが、どこの国の近代都市にもスラムのないところはほとんどありません。

こういうところからみると、都市の「できもの」はうわべだけの病気ではなく、現代社会そのもののなかにふかく根ざしているもののようです。 |

ロンドンのスラム

|

top

****************************************

|