|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8

|

8 21世紀の都市づくり

我国の大都市の人口はすさまじい勢いで増えています。

特に東京を中心とする半径50キロ内の首都圏では、一年に40~50万人ずつ人口が増えており、この数字は今後さらに大きくなるものと予想されます。

そのため、首都圏の住宅難は、解決されるどころか、いっそう深刻なものとなりつつあります。

多摩ニュータウンの想定人口は、周りの住宅街をふくめて45~50万人ですから、首都圏内の人口増加の一年分にもみたないスケールです。

しかも完成までには、10年以上もかかるのです。

ニュータウンづくりは住宅難を解決する一つの方法ですが、解決するきめ手とはなりません。

交通や公害の問題もふくめて、住宅難を解決するには、もっとスケールの大きい計画をたてなければなりません。

我国の都市問題を考える場合、次の四つの条件が大きな障害となっていることに気づきます。

第一は土地が狭く限られていること、第二は土地の値段(地価)が高いこと、第三は人口の多いこと、第四は建物のほとんどが低層(一階あるいは二階)であることです。

とすればこれらの条件をのりこえ、住みよい新しい都市をつくりあげるには、どうすればよいでしょうか。 |

|

幸いなことに我国の建築技術は、世界のどこの国とくらべてもおとらない水準にあります。

また、すぐれた都市計画の専門家をも数多く生みだしています。

これら専門家たちは、20年、30年、さらに21世紀の都市のありかたを考えたうえで、未来都市の計画をいくつか発表しています。

つぎにそれを紹介しましょう。

① 海の上の未来都市 top

|

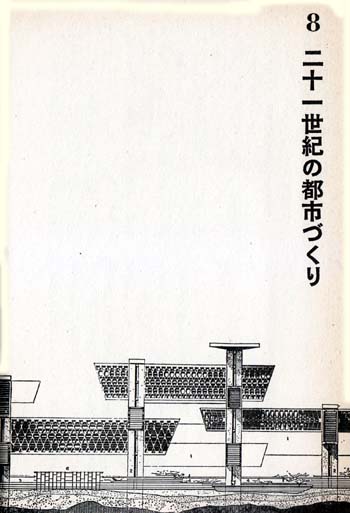

正面図

|

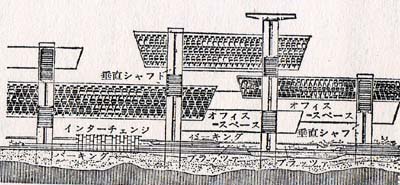

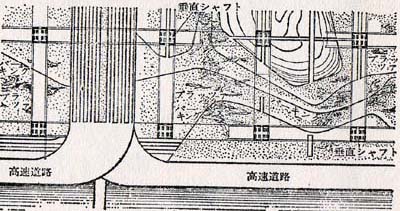

平面図

|

|

海の上の交通と建築とをかみ合わせて設計した空間都市(丹下健三設計)――図の中のプラッツァー(plateau)は高平部の意味 |

日本の代表的な都市設計家の丹下健三東大教授は、昭和35年に「東京計画――1960年」というプランを発表しました。

丹下教授は、未来の東京は東海道メガロポリスの中心として発展するために、背骨を持つ必要があると考えます。

この背骨(都市軸とよんでいます)を中心に、日本の政治・経済・文化は動くことになります。

この都市軸は、いまの都心(皇居・丸の内・銀座付近)から東京湾を横切って、千葉県の木更津(きさらず)へ帯状にのびることになっています。

つまり、東京湾の海上に新しい都市がつくられるわけです。

このような計画が、はたして実現できるのでしょうか。

丹下教授は、現代のすぐれた建築技術をもってすれば、不可能ではないといっています。

ではどのようにして、この都市軸を建設するのでしょうか。

都市軸となる土地の上に、まず200mおきに高さ150~200mの大きな柱をたて、建物は柱と柱をつなぐ空間に架け渡されます。

建物は横に長く、高さは10~20階です。

建物を架け渡す柱の幅は32mで、この柱の中に、エレベーターや階段、上下水道、電気などの設備がおさめられます。

地表は人が歩くだけで、その地下にパーキング(駐車場)がつくられます。

海上にのびる都市軸でも、同じような方法で柱がたてられ、建物が架け渡されます。

海を利用する場合、浅い海面では埋立てた上に柱をたてるところもあります。

埋立てた土地では大がかりな建築はできないので、海面の深い浅いにかかわらず、海上都市は海底のかたい地盤から直接に建設することになるでしょう。

都市軸に建設された建物は、官公庁や大会社などの集まるオフィス街を形づくります。

海上の部分では都市軸の両側に横軸をのばし、そこに人工土地をつくり、住宅が建てられることになっています。

海上の人工土地は、海底にたてられた軸によってささえられた、横軸と横軸のあいだに、架け渡されます。

このコンクリートの人工土地には、いろいろのタイプが考えられますが、三角形の合掌形の断面をもった形のものが、一番よいと考えられています。

というのはこのような形の人工土地だと、地上と同じように起伏があり、明暗があり、生活をするうえで心がなごやかになるからです。

住宅をたてるときも、個人が各々の好みによって、好きな場所に、好きなように建てることもできます。

丹下教授は、これを「人工自然」とよんでいます。

この三角形の人工土地は、ガス・水道・電気などのパイプがうめられます。

また横軸は、高速道路となります。

そしてこの人工土地の上には百五十万戸の住宅が建設され、五百万人が住むことになります。

② 経費の面でも実現できる top

しかし、このような大がかりな建設には、莫大な経費が必要です。そのお金をどうして用立てるのでしょうか。

まず陸上部分の都市軸を建設するわけですが、その建設費はこの都市軸の上に9,000万㎡の土地が完成しますから、この土地を売れば充分この売ったお金でまかなうことができ、その上タップリお金が浮きます。

この浮いたお金を東京の内部の再開発――木造の住宅地を高層アパートの団地にしたり、道路を整備したりする――に利用すれば、一石二鳥ということになります。

一方、海上の都市軸の部分の建設費も、陸上部分と同じように広大な土地が完成しますから、これを売って建設費にあて、残ったお金で海上の住宅地――人工土地をつくることができます。

都市軸に架け渡される建物や人工土地の上に建てられる住宅の建設費は、政府や民間の資金によってまかなわれることになるでしょう。

人工の住宅地を個人で買って住宅を建てる人もいるでしょう。

なお、この計画によると、海上の都市軸には、新東海道線の走る新東京駅と東京旅客港が建設され、おもな官庁も海上に移ることになっています。

海上の都市軸には、デパートやホテルなどの建ちならぶショッピング・ホテル地区、映画館や劇場、スポーツセンターや公園のあるレクリエーション地区もつくられることになっています。

また丹下教授は、都市軸と十字を形づくる第二の都市軸をつくることを提案しています。

この軸は、上野公園から皇居を通って明治神宮へのびる緑の地帯で、「緑の軸」とよばれています。

この「緑の軸」には、あらゆるレクリエーション施設、スポーツ施設、文化施設、さらに教育施設もふくまれることになります。

都市軸を東京の活動の中心とすれば、「緑の軸」は東京のいこいの中心となります。

丹下教授は、十字を描くこの二つの軸を中心として、東京をつくりなおす計画を考えているのです。

③ 第二の土地――人工土地をつくる top

都市づくりのうえで、一番厄介なのは、いうまでもなく土地の問題です。

特に大都会の土地は土とお金が同じといわれるほど値段が高く、サラリーマンが一生働いても、交通の便利な場所に家を建てることはできないといわれています。

なぜこのように土地が高いのでしょうか。

それにはいろいろな原因がありますが、我国の土地が狭いこともその大きな原因の一つです。

そこで建築家たちは、人工土地をつくりだすことを考えだしました。

|

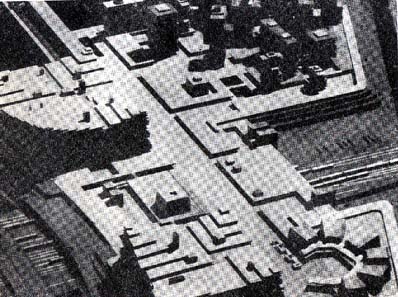

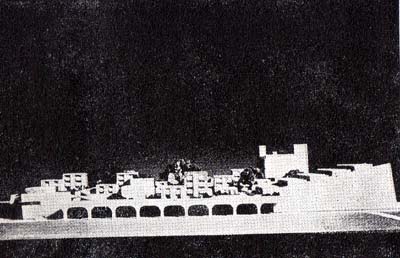

新宿副都心計画(大高正人設計)

新宿駅の線路の上をおおってしまう巨大な構想

|

新宿副都心完成後の新宿駅周辺

左の写真の構想は実現しなかったが、数年前新宿駅の南側の線路の

上に新宿バスターミナルができ、小田急とマイシティの間の線路上に、

広い横断歩道の空間の建設を、最近東京都が発表している。

|

その一つに、大高正人氏が考案した新宿副都心計画があります。

この人工土地の広さは、一平方キロメートルあり、ショッピング・センターやオフイス・センターをはじめ、広場や通路があって、全く自然の土地と変りません。

変っていることといえば、地上十数米の高さに、浮かぶようにつくられているという点だけです。

この人工土地には、自動車は一台も走っていませんから、信号機もありません。

人々は自由に歩き、広場のベンチでやすんだり、買い物をしたり、娯楽センターで楽しんだりします。

この人工土地の下には国鉄の新宿駅をはじめ、私鉄の駅やバスターミナルがスッポリおさまっています。

また上下水道、ガス、電気、電話などのパイプライン、人工土地の上の建物の冷暖房を受けもつ機械室なども、すべてこの下にはいっています。

さらに何万台という自動車の駐車場も、階段状につくられています。

ですから人工土地の上では、何一つやかましい音は聞こえません。

電車かバス、または自動車で新宿へきた人々は、地表からエスカレーターで人工土地へあがり、心良いひとときをすごすことができるのです。

大高氏によれば、東京をつくりなおすには、このような人工土地をつくることが、一番経済的だといいます。

いま、都心の地面は3.3㎡あたり200~300万円もするといわれますが、人工土地は3.3㎡あたり20万円もあればできるからです。

現在、香川県坂出市で工事中の人工土地は、これよりズッと規模の小さいものですが、日本で初めての人工土地による都市再開発の工事として、注目されています。

この計画をたてたのも、大高正人氏です。

ここでは、地上の住宅はすべてとりはらわれ、そこに駐車場と市民ホールがつくられることになっています。

そして人工土地の上には、商店街とアパートが建てられますが、木や芝生も植えられ、子供の遊び場も設けられます。

また、人工土地の一部は、階段状になっています。

第二の土地―人口土地をつくる計画は、夢の段階から実現の段階へと一歩を踏出したのです。 |

坂出再開発計画(大高正人設計)

|

④ 空へのびる都市 top

地上の土地には限りがありますが、空間を利用すれば、住宅をまだまだ増やすことができます。

しかし、空間を利用するといっても、五階や十階建てのアパートでは、住宅数に限りがあります。

そこで建築家たちは、空にひときわ高くのびる建築物を考えだしました。

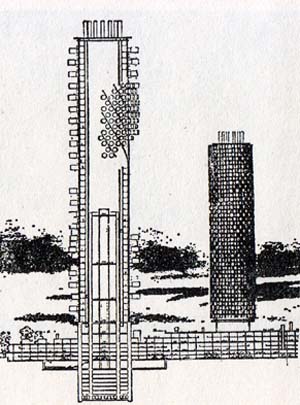

その代表的なものが菊竹清訓氏の考案した煙突の形をした塔です。

この塔は、高さ300m、直径50m、円周157mもあり、5,000人を収容する1,250の住宅がつくられます。

円筒形の胴体には、電気、ガス、上下水道、冷暖房などのパイプが装置され、またエレベーターが取付けられます。

塔から突き出した円筒形が住宅で、円周に互い違いに突き出しています。

この住宅は、飛行機の胴体とほぼ同じ形をしていますが、それは高空での風圧から住宅を守るためです。

この円筒形の住宅はスチール製で、住宅の内部は、二階建て分の広さがありますから、住む人が自分の好きなように、住まいをつくればよいのです。

その規模の大きさや、設備の完全さからいって、これは建築物というよりも、一つの都市と考えたほうがいいでしょう。

これを空中都市または塔状都市とよんでいます。 |

塔状都市(菊竹清訓設計)

|

⑤ 新開発と再開発 top

前にもお話ししたように、都市をつくりなおす方法には、新開発と再開発の二つがあります。

ニュータウンづくりは新開発の代表的なものですが、ここで取上げた三つの都市計画は再開発のための計画です。

しかし海上都市や空中都市は、新しい場所に新しい都市をつくるのですから、ある意味では新開発ともいえましょう。

ただしこれらの計画は、技術の上からみても経費の上からみても実現可能とはいうものの、人間のからだにたとえれば、なにしろ命がけの大手術ですから、実行にうつすまでには、まだまだ年月がかかるでしょう。

ここしばらくは、都市づくりの中心は、新開発としてのニュータウンづくりと、すでにできている市街地の手なおし(部分的な再開発)ということになるでしょう。

そしていろいろな事情から、再開発がひじ上うにむずかしい現在、その主力はニュータウンづくりになるものと思われます。

都市づくりチームの第一ランナーとしてニュータウンは、まだまだ走り続けなければなりません。

東京、大阪などの大都市の周りに、次々にニュータウンが建設され、住み心地のよい住宅と緑地、公害や交通事故のない都市が生まれれば、ニュータウンと密接につながる大都市の市街地の再開発も、当然さかんになってくるでしょう。

海上都市、塔状都市といった新しいランナーが、都市づくりチームに加わり、ニュータウンからバトンを引継ぐことになるかもしれません。

それは十年先になるか二十年先になるかわかりませんが、ニュータウンづくりもふくめて、日本の大都市を根本的につくりなおすときがくることは確実です。

多摩ニュータウンをはじめ、いま計画がすすめられている、全国で十以上のニュータウンは、すべてこのような広い見通しのうえにたって、計画されたものです。

ですからニェータウンづくりが成功するかしないかによって、大都市をつくりなおすときは、早くもなれば遅くもなると考えられます。

ニュータウンづくりは、二十一世紀の日本の新しい都市づくりのさきがけとなるものといってもよいでしょう。

そのためには日本人すべてが、ニュータウンづくりに協力しなければ、せっかくのすばらしい計画も、計画だけで終わり、実現しないことでしょう。

top

****************************************

|