|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章

|

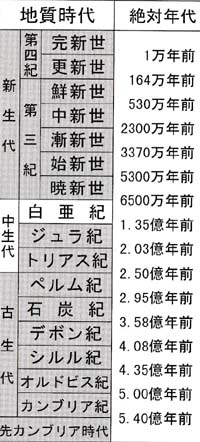

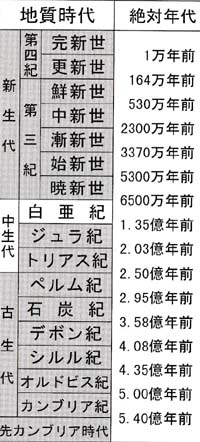

第三章 アンモナイトの海

――地層と化石からよみがえる中生代の風景

図3-1 和泉層群の分布図

和泉山脈をつくる地層、和泉層群は総延長300km、

最大幅15kmに達する地域に分布している。

|

|

一 アンモナイト化石の発見 top

総延長三〇〇キロの和泉(いずみ)層群 大阪府と和歌山県との府県境に東西約五〇キロ続く山並が和泉山脈です。

この山脈の最高峰はハイキングでも有名な岩湧山(いわわきやま、八九八メートル)で、ほかにも天然記念物のブナ林があることで知られている和泉葛城山(八六五メートル)などの峰々が連なっています。

和泉山脈は、山脈と呼ぶには少し小さいようにも思えます。

しかし、和泉(いずみ)山脈をつくる地層、和泉層群は途中海に隔てられながら、淡路島、阿讚(あさん)山地から石槌山地の北麓へ総延長三○○キロ、最大幅一五キロの地域に分布しているのです(図3-1)。

この意味で、和泉層群の山脈は三〇〇キロに達する巨大な山脈だといえます。

しかも、和泉層群は南北方向に厚さを積算しただけでも厚さ数千〜一万メートルにもなる分厚い地層を秘めているのです。

研究は大阪から始まる

一九二九年四月のことです。

岸和田中学校(現・大阪府立岸和田高校)の二人の理科の先生(山本信丁加藤長之助)と三人の生徒が、今ではすっかり有名な化石産地となっている泉南市畦ノ谷(あぜのたに)、泉佐野(いずみさの)市滝ノ池、貝塚市蕎原(そぶら)から、アンモナイトをはじめとする中生代を代表する化石を次々と発見しました。

以前から四国や淡路島では二枚貝やアンモナイト類の化石が知られていたのですが、和泉の地層からは見つかっていませんでした。

こうして発見された化石は、東京帝国大学(現在の東京大学)の小林貞一氏に送られました。

このことを契機に研究がすすめられ、一九三一年には『地質学雑誌』に和泉砂岩層についての論文が発表されました。

これは、日本における中生代の地層研究の草分けともいえる論文で、泉南市と岩出(いわで)町を結ぶ根来(ねごろ)街道沿いに設定された標準層序は、現在でも和泉層群の層序区分に引き継がれています。

また、基底礫岩層が火成岩(じつは溶結凝灰岩)をおおう貝塚市蕎原北方の「秋山不整合」は、中世代の不整合の記述として中世で最初のものでした。

大阪の地元の先生と生徒たちの働きかけが、中世の地質学の発展に大きく貢献したのです。

菊石と名づけた理由

アンモナイト化石は、古くから「菊石」と呼ばれて珍重されてきました。

これは、巻いた殼が菊の花のように見えるからなのでしょうか。

アンモナイト化石を観賞用に磨き上げる時、殼と中の隔壁との接合した部分(縫合線)が複雑な曲線模様として浮かび上がります。

その複雑なギザギザが、ちょうど菊の葉の縁どりとそっくりな模様になっているのです。

「菊石」と呼ばれるようになったのは、渦巻きが菊の花のように見えたからではなく、縫合線の「菊の葉模様」からそう呼ばれたのでした。

ところで、アンモナイトは中生代終わりに絶滅し、現在は生存していません。 |

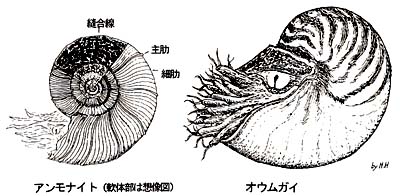

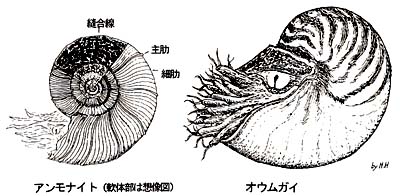

図3-2 アンモナイト(左、ゴードリセラス)とオウムガイ(右、現生)

いずれもタコの仲間(頭足類)で、殼の出口の部屋に体が入り、

内側の部屋にガスを出し入れして浮き沈みする。

|

しかし、その仲間にあたるオウムガイ類は、「生きた化石」と呼ばれ、現在もあまり形態を変えずに生き残っています。

オウムガイやアンモナイトは一見すると巻き貝のようですが、実はタコやイカなどと同じ頭足類(軟体動物門頭足綱)です。

タコのような軟体部は出口の部屋(柱房)に入っていて、内側の什切られた部屋はガスを出し入れして、浮き沈みを調節していたようです(図3-2)。

残念なことに、軟体部は化石として残りませんが、炭酸カルシウムでできた殼のほうは化石として残ります。

そこで殼のつくりを詳しく調べて分類ができるのです。

種の名前は、殼の巻き方の強弱や、殼の断面形、殼の表面装飾によってある程度絞りこめます。

しかし、最後の決め手は、殼を磨いて縫合線を出し、その微妙な線の違いから、ちょうど人の指紋を比べるように種を決めていくのです。

昔の人々が観賞用に磨きだした菊の葉模様の縫合線か、アンモナイトを正確に分類する決め手として使われています。

先人が「菊石」と呼んで珍重してきたことに「先見の明」があったということでしょうか。

西から東ヘ

アンモナイトなどの化石の研究から、和泉層群が堆積した時代は四国西部で古く、ついで阿讃山脈、淡路島、和泉山脈へと新しくなっていることがわかっています。

地層を堆積した海は西から東へ順に移動し、およそ一二〇〇万年の時間をかけて、次々と地層を堆積していったのです。

和泉層群の研究は和泉山脈で最初に始まったのですが、この地域の地層は時代のうえではもっとも遅れて堆積した地層だったのでした。

二 地層が語る和泉の海 top

城ヶ崎で地層観察

和歌山市西方の加太(かだ)湾の北に、小さく半島状に突き出た城ヶ崎というところがあります。

古くは万葉の歌にも詠みこまれた景勝地ですが、このあたり一帯は戦前まで、紀伊水道をにらむ要塞地帯として一般人の立入りはできませんでした。

戦後になってから、瀬戸内海国立公園の一部に指定され、誰でも入れるようになりました。

現在でも自然の岩石海岸がよく残されています。

特に城ヶ崎の先端は、干潮時に広い波食台が現われるので、潮だまりの生き物の観察はもちろん、砂岩と泥岩が見事に重なり合い、地層観察に絶好のところとなっています。

流れがつくった跡

およそ三〇年ほど前、私はこの城ヶ崎海岸で野外授業を受けました。

先生は原田哲朗さん(元和歌山大学、故人)でした。

一九六〇年代の後半は、日本で本格的な地層研究が始められた時期です。

地層に残された様々な堆積構造から、地層のできかたがわかり、さらには過去の環境の復元が行えるのです。

その堆積学研究の若手リーダーの一人が原田さんでした。 彼は城ヶ崎の先端の階段を降りきったところで、左手の砂岩瘤の下底面をさわりながら、私たち学生を前に地層に秘められたロマンを語りはじめたのです。

「およそ七〇〇〇万年もの昔、ここは深い海の底でした。 そこに、海底斜面にたまっていた土砂が地震などでくずれ、勢いよく流れこんできたのです。 その時つけられた強い流れの跡がこれらの模様です。」 |

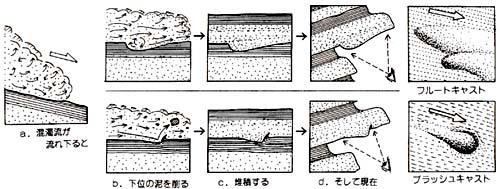

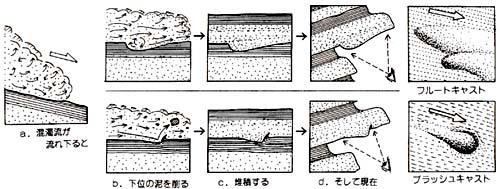

図3-3 ソールマーク(フルートキャスト)

砂岩層の下底面のデッパリがソールマーク。

流れの向きは左上から右下を示す。

スケールは10cm目盛り

|

それは、なだらかなふくらみをもつデッパリでした(図3-3)。

ソールマーク(ソールは足の裏や靴底の意)の一種、フルートキャストと呼ばれているものです。

泥水が多量の土砂を巻き上げながら混濁流となって勢いよく海底を流れ下る時、海底の泥を削り取り、そこにへこみをつけたものです。

このへこみは流れの上流側では丸みをおび、下流側ではゆるやかなくぼみ、時にはすそ広がりの形になります。

このへこみに砂がっよって、やがて硬い地層になります。

地層が地表に現われると、泥のほうが風化されやすく、落ちてしまいます。

それで、結果的に砂の地層の下底面にデッパリ(鋳型:キャスト)となって見えていたのです。

魅力的な地層研究

私たちは、砂岩層の裏をのぞきこんだり、手でなで回したりしはじめました。

この授業風景は、まわりで見ていた人たちにもさぞかし奇妙な若者たちの行動に見えたのではないでしょうか。

夢中でさがすと、あるある! 引きずられてできた溝、スキップしたりつんのめったりしてつけられた傷跡、ぶつかって泥のめくりあげを下流側につけたもの、大きなキャベツの葉のような模様。その形や大きさも様々でした。

これら一つ一つの形に名前がつき、流れかたの様子も復元できることを知り、私は大変驚いたものでした(図3-4)。 |

図3-4 ソールマークのでき方

|

こうして地層研究の魅力を教えてもらった私は、城ヶ崎とその北の深山(みやま)海岸一帯のソールマークを詳しく調べていきました。

このあたりの地層が堆積した約七〇〇〇万年前、海底を北〜北東から南〜南西へと流れ下ったものが多いことがわかりました。

この昔の流れの方向を古流向といいます。古流向の復元から、土砂を運びこんだ当時の陸地は北のほうにあったに違いないこともわかりました。

夢を求めて

私たち学生はその後、紀州四万十(しまんと)団体研究グループの一員として、紀伊半島の中生代から新生代第三紀の地層を研究することになりました。

地層がよく見える海岸部はもちろん、川づたいにあまり人が入らないような山奥まで地質調査をおこない、古流向を丹念に調べていきました。

古流向の多くは東西方向で、当時の海底がこの方向にへこみをもつ地形だったことがわかりました。

しかし、このほかに南からの古流向も見つかりました。

しかも、その地層にオルソコーツァイト礫も含まれています。

オルソコーツァイトはよく磨かれた砂粒がもとになってできた石で、大陸の砂漠でつくられるものです。

ということは、紀伊半島の南、はるかフィリピン海に、かつては砂漠をもった大きな大陸があったのではないか。

この「失われた大陸?」はのちに、「黒潮古陸」と名づけられ、地層研究による太古の謎解きへの大きなロマンとなったのでした。

三 混濁流がつくる地層 top

房総に学ぶ

一九六九年の春、私はリュックに寝袋を詰めこんで、期待と不安を胸に夜行列車で房総半島(千葉県)に向かいました。

地層追跡(単層解析)の技術講習会が地学団体研究会の主催で行われていました。

講習会では、自分で地図をつくりながら、地層に挟まれる特徴的な火山灰層を見つけ、その上下の地層をスコップで削りだし、一枚一枚スケッチしていきました。

房総半島の地層は新第三紀の柔らかい地層なので、川の両岸は侵食で絶壁になっています。

調査はさながら回廊の底を歩きまわるようなものでした。火山灰層は一回の噴火で広い範囲に堆積します。

それで、同じ火山灰層が挟まれているとわかれば、離れたところの地層でも同じ時期に堆積した地層であることがわかるのです。

こうして十数キロにわたって一枚の地層を追いかけ、その地層の変化などから当時の海の様子を復元することができるのです。

私はこの講習会へ参加して、房総で単層解析ができるのなら和泉層群でもできるのではないかと思いました。

まだだれもやったことがない中生代の地層で、一枚一枚の地層の広がりを追跡してやろうと意を強くして戻ってきたのでした。

単層の追跡に挑戦

研究の第一歩は、地層追跡の手がかりを求めて凝灰岩層(火山灰が固結した岩石)を探すことから始まりました。

加太深山海岸を北に向かって歩いてゆくと、海のほうに小島のように突き出た白く目立つ凝灰岩層があります。

この凝灰岩層は束の大川峠へもよく連続しています。

さらに調べていくと数枚の凝灰岩層があり、なかには厚さが一センチにも満たない薄いものまで見つけることができました。

対比の基準になる凝灰岩層をつなげることができたので、次に二つのルートで一枚ずつ地層を対比しようと考えました。

私はくる日もくる日も、深山海岸とおよそ五〇〇メートル離れた大川峠の道路沿いの露頭で、地層観察を続けました。

初めは、いくら見ても連続する同し地層を対比できないのです。

ところがある日、海岸と道路でとった写真を見比べているうちに、凝灰岩層の数メートル上に一メートルを越える厚さの、三枚セットの砂岩層があることに気がつきました。

さらに少し上位に、コンボリュート葉理(ようり)をはさむ二枚組の砂岩層も見つかり、両ルートで地層を一枚ずつ対比する見通しがついたのです。

それからは、目からうろこが落ちるように、一枚一枚の地層の特徴がはっきりと見極められるようになり、単層解析の研究は大きく前進したのです。

こうして、和泉層群で初めて、三キロも離れた地点の一枚ずつの地層をつなげることができたのです。

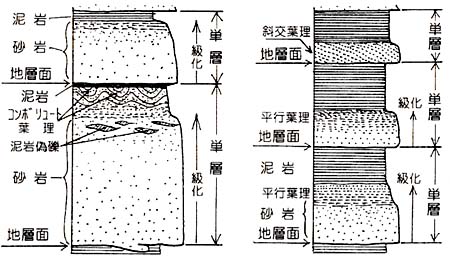

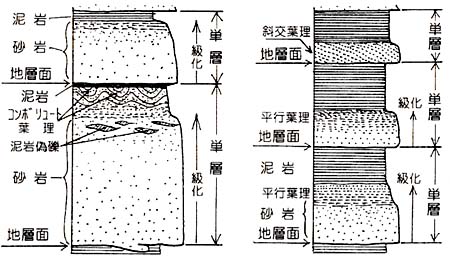

タービダイト層の特徴

一枚の砂岩層の内部構造には共通した特徴があります。

まず、ほとんどの砂岩層の下底面は、砂岩層の上面の泥への移り変わりに比べて、はっきりと区別できる境界面をもっています。

そして砂岩部は、下位から上位にしだいに細粒に移り変わっています。

また砂岩層の中に、平行葉理や斜交葉理、コンボリュート葉理と呼ばれる砂粒の配列模様が順序よく重なることがあります(図3-5)。

このような地層の内部構造の変化は、土砂を巻きこんで流れてきた混濁流の勢いがしだいに弱まるにつれてつくられます。

この混濁流でつくられる地層をタービダイトといいます。

混濁流は、沿岸や三角州にたまっていた土砂が、強い地震などですべりだし、水と土砂が混じって高速で流れ下ります。 |

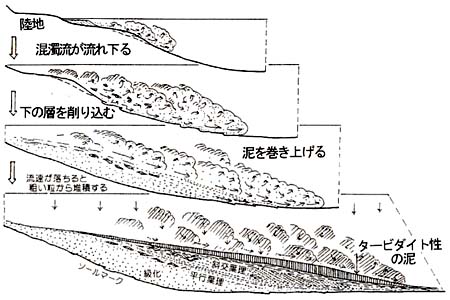

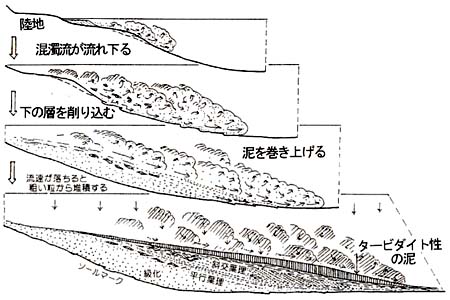

図3-5 混濁流によってつくられた地層(タービダイト)の堆積構造

砂岩優勢の例(左)と砂岩雁の薄い例(右〉を描いている。

一枚の地層を単層、単層の下から上に粒径が小さくなることを級化(きゅうか)、

粒径のちがいでできた薄い成層構造を葉理という。

|

流れが速い間は、海底の泥を削りこみ、巻き上げてますます大きな土砂の流れになっていきます。

この時にソールマークがつくられます。流速がしだいに衰え、運ぶ力が弱くなるにつれて、粗い粒子から堆積していきます。

さらに流れが弱まると、細かい砂が平行葉理や斜交葉理をつくります。

最後に、遅れてやってきた細かいシルトや泥が降り積もっていきます(図3-6)。

こうして深い海の底に、平均すると五〇〇年から一〇〇〇年に一度の割合で、多量の土砂が一挙に運びこまれ、厚さ数センチから、時には一メートルを越える地層が、数キロ以上もの範囲に広がっていったのです。

そして砂質部から泥質部までのセットが一回の混濁流で積み重なるのです。

深山地域の調査の結果、砂岩部の厚さは大きく変化しても、泥岩部はあまり変化しないことに気がつきました。 |

図3-6 タービダイトのできる様子

|

また、砂岩部は厚さの変化だけでなく、粒度や内部構造も、側方へとしだいに変化することもわかりました。

「和泉の海」の海底斜面をドドッと流れ下る混濁流が一枚一枚の見事な地層をつくり上げていく様子が、地層の研究から想像できるようになりました。

四 豊かな命をはぐくむ海 top

挽臼(ひきうす)になった和泉青石

和泉層群の砂岩層は緑泥石を含むので、新鮮な砂岩層の断面は青灰色ないし緑灰色になっています。

また、均質で適度な堅さをもっているので加工がしやすく、和泉石、和泉青石という石材名で古くから利用されてきました。

『和泉誌』によると、垂仁(すいにん)天皇の皇后が亡くなった時に和泉の人が石棺をつくって献じたので、石作大連(いしづくりおおむらじ)の姓を賜ったという記述があります。

江戸時代の『和泉名所図絵』(寛政七年版)には、石碑のほか石灯籠(いしとうろう)、狛犬(こまいぬ)、餅臼、挽臼(ひきうす)といった様々な石製品に加工されていた様子が描かれています。

また、泉州地域はもちろん大阪市内でもお寺をたずねてみると、衣面が風化してはげ落ちてきている古いお墓の多くが、和泉砂岩を使ったものであることがわかります。

最近では、土木建設のコンクリート用骨材として採石されたり、関西空港の埋立て用の土砂として阪南市や和歌山市加太地区の泥哲互層を大規模に削り取ったりしました。

砂岩層はブロック状に加工しやすいため、石垣にも利用されてきました。

民家の石垣はもちろんのこと、岸和田城や和歌山城の大きな石垣にも利用されています。

太古の海に流れこんだタービダイト砂岩は、現在も形を変えて人々の生活をささえ、各地を旅しているのです。

コダイアマモは謎の化石

石材の中から、長さ五〇センチもある鎌形の葉をもった植物化石が見つかることがありました。

この化石は昔から珍重されていたようで、その姿から俗にアヤメ石とか、菖蒲石、オモト石、正成の槍石と呼ばれていました(図3-7)。

この化石は、大阪の南端、岬町多奈川から和歌山市の大川・加太・友ヶ島にかけての、比較的厚いタービダイト砂岩の上面に張りついたようにして産します。

一九九〇年代半ばには、岬町の長松(ながまつ)海岸の道路拡幅工事にともなう現場でも大量に見つかりました。

この植物化石は淡水が混じるような河口付近や入り江の浅い海に繁茂している現在のアマモやスガモ(藻類ではなく顕花植物)の祖先であるとされ、一九三一年に「コダイアマモ」と命名されました。 |

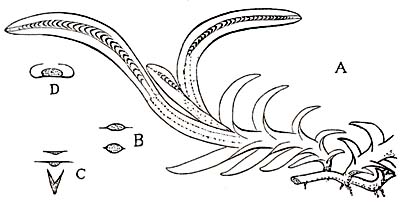

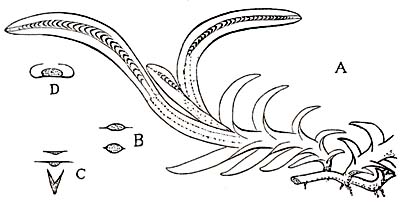

図3-7 コダイアマモの復元図(Koriba & miki, 1956より)

A:全形、B:茎の断面、C:葉の断面、D:花序浮葉の断面。

コダイアマモは植物化石と考えられていたが、

最近、動物の這い跡の化石ではないかともいわれている。

|

命名者はメタセコイアの発見などで有名な故・三木茂博士たちでした。

中生代は裸子植物全盛の時代で、被子植物はようやく陸上に出現し、進化を始めた時代です。

ところが、中生代末に再び、水中の生活に適応した単子葉類のコダイアマモが繁茂していたことがわかったというので、世界の研究者は驚きました。

さて、コダイアマモが現生のアマモのように塩分濃度の低い内湾の砂地に群生していたのであれば、コダイアマモを含む砂岩層も当然、河口付近や内湾の浅い海で堆積したのだろう、と以前は考えられていました。

しかし現在では、砂岩層が陸地からはなれた深い海底に混濁流で運びこまれたことが明らかになりました。

三木博士らは、同じ生長時期のコダイアマモがまとまって見つかると指摘しています。

これは、植物が当時の季節の変化とともに生長していたこと、

また、ある生長時期のコダイアマモが一度に運ばれ堆積したことを示しています。

一挙に動く流れ、混濁流によって河口付近から海底まで運ばれたと考えられます。

しかし、混濁流で運ばれたのなら、流されてくる途中でモミクシヤになったり、こわれたりするはずです。

こわれないまま運ばれたのは、混濁流の後にあまりかきまわされない流れがあったのでしょうか。

ところで、これまでの化石には折れ曲がった葉は一つも見つかっていません。

しかも、葉の表面に苔虫類の付着がない、地下茎とされる部分に不定根のあとがないなど、コダイアマモが植物化石かどうかにも疑問が出されるようになってきました。

研究者のなかにはコダイアマモが植物化石ではなく、海底を這いまわっていた動物の這いあとや採餌あと、つまり生疵(せいこん)化石であるという見解もあります。

コダイアマモ化石については、まだ不明な点も多く、謎が残されています。

コダイアマモの謎を解くには、化石そのものの研究と同時に、化石を含む地層の研究も大切なのです。

恐竜海岸

和泉山脈北部に畦ノ谷泥岩瘤が分布しています。

この泥岩瘤からアンモナイト類をけじめ、二枚貝、巻貝、エビ、カニ、ウニ、サメの歯、オウムガイ、魚のうろこなど多くの化石が産出します。

この泥岩瘤から産出する二枚貝類の化石の多くは、殼が二枚くっついた形で見つかります。

ということは、死んだ後、生息していた場所からあまり動かされずに化石になったことがわかります。

一方、アンモナイト化石には殼に穴があいてこわれていたり、表面にカキ殼がっいていることがあります。

アンモナイトが死んでから、地層の中に閉じこめられるまで時間がかかっているようです。

南方の深い海に棲息しているオウムガイの殼がときどき日本の沿岸まで流れつくことがありますから、アンモナイトも同じように、遠いところで死んだものが殼だけ浮かんで「和泉の海」にたどりつき、沈んで化石になったのでしょうか。

ところで海成層が多い日本では、サメ、魚竜や首長竜など、大型の海棲動物の発見はあっても、陸上に棲む恐竜の化石は見つからないだろうと考えられていました。

ところがこの一〇年ほどの間で、国内の恐竜に関する知見が大きく変わってきました。

全国各地の中生代の地層から恐竜の骨、歯の化石や足跡化石などが続々と発見されるようになってきたのです。

三重県鳥羽市では白亜紀前期の大型恐竜、体長が二二〜二四メートルの竜脚類の化石が一九九七年に発見されています。

今や日本にも多くの恐竜が棲息していたことはだれもが認める事実になったのです。

和泉層群からは一九九七年にモササウルス(図3-8)という体長六メートルもの海棲の大型トカゲ類の歯や骨が見つかりました。

モササウルスやアンモナイトが泳ぎまわる「和泉の海」からそう遠くない陸上では、恐竜が歩きまわっていたことでしょう。

豊富な海の生物を求めて、すぐそばの海岸まで恐竜が訪れていたかもしれません。 |

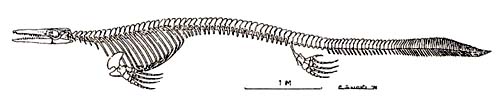

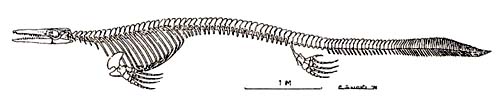

図3-8 モササウルス復元図

(きしわだ自然資料館発行『モササウルスとそのなかまたち』より)

大阪府貝塚市で発見された体長6mに達する、海に棲むトカゲの仲間、

|

コラム3 和歌山で恐竜化石をさがす top

私たちは三重県の鳥羽市で白亜紀前期の恐竜の化石を見つけました。

その地層の帯は西へ延び、和歌山県有田郡広川町付近にも見られます。

ここでも鳥羽で発見された化石と類似した汽水生の貝化石などが産出しています。

私たちの最近の調査によって、サメや硬骨魚類の歯・カメの甲羅の破片など、興味深い化石が見つかっています。

すぐ近くに陸地をひかえ、河川が流れ込む浅い海があったと推定できます。

さらに、この地層の帯を西へ延ばすと徳島に至ります。

そこでもイグアノドン類の歯の化石が見つかっています。

三重と徳島に挟まれた和歌山で恐竜化石が見つかる可能性は非常に高いでしょう。 |

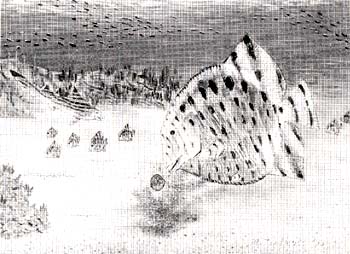

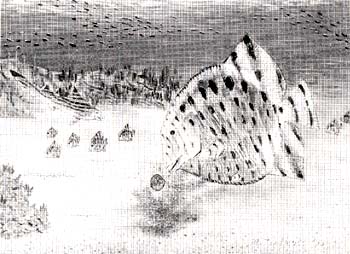

図3-9 白亜紀前期の和歌山県広川付近の汽水域の復元

(谷本原図)

中央はピクノドウス科魚類(谷本・高田、1998)、

左上はサメの一種ヒラエオバティス(谷本・藤本、1998)

|

|

top

**************************************** |