|

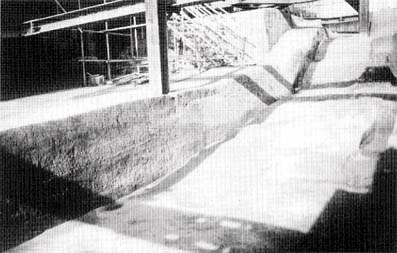

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@����

�掵�́@�C���畽����\�\��Ղ̒n�w���畽��̌`���Ɛl�̉c�݂�������

|

|

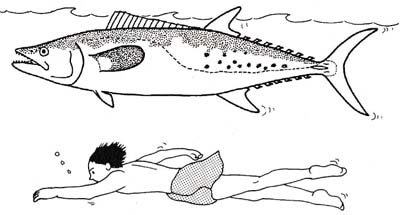

�E�͑�l�I�̊g��}�ŁA�l�ނ��o�����Ă����B

��������̓��{�̗��j�͌Î��L�A���{���I�Ȃǂ̌Õ�����

���Ƃ��Ă����̂ŁA�퐶���ォ��n�܂��Ă���B

|

�@��@�C�ɒ��X���̕���\�\���Ί�l�̕���

top

�@�����ꂽ��n

�@��㎵�Z�N��ɓ����āA��㕽��̓����ɂ���͓�����ł��������H��n���S�̍H�����n�܂�A���c�n�т���s�s�ߍx�̎s�X�n�ւƕς��n�߂܂����B

�@�J���ɂƂ��Ȃ��Ĉ�Ղ̔��@�������p�ɂɍs����悤�ɂȂ�A������Ă������j�̎��������X�ƌ������Ă��܂����B

�@����N�̑��t�A���s�����ɂ��钷����Ղł��A�ЂƂ̐V��������������܂����B

�@����̒n���[�g���̐[���ɂ����āA����܂ł͐l�ނ̈╨���܂܂�Ă��Ȃ��ƍl�����Ă����n�w�̒�����A���Ί펞��̐Ί킪���������̂ł��B

�@�o�y������Z�Z�]�_�̐Ί�́A���̊��������ꖜ����N�O�̂��̂��낤�ƍl�����܂����B

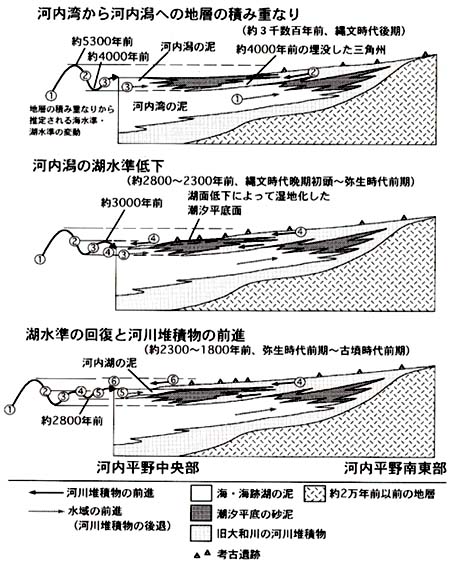

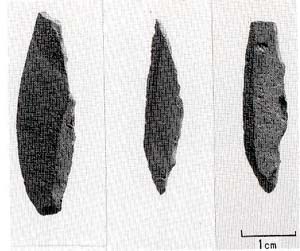

�@���̈�т���́A���̌�̒����ŎO�Z������������Ί�Â���̍H�[�Ղ����@����A���ł͋ߋE�n�����w�̋��Ί펞��̈�Ղɐ������Ă��܂��i�}7-1�j�B |

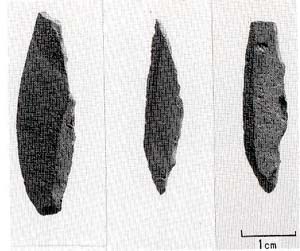

�}7-1�@������Տo�y�̃i�C�t�`�Ί�

�i�����A���s����������j

������Ί펞��A���˓��C�̎��ӂŔ��B�������˓��Z�@�ƌĂԐΊ�Â���̗�������ދZ�p�Ŋ���Ƃ�ꂽ�A

�����̔��Ђ�f�ނɂ��Ă����Ă���B

|

�@���{�ɂ͈ꖜ��Z�Z�Z�N�O���Â����Ί��Ղ��O�Z�Z�Z�������܂茩�����Ă��܂��B

�@���̂قƂ�ǂ��u�˂��n�A�i���ȂǍ����Ƃ���ɂ���܂��B

�@���̂悤�ȏꏊ�ɂ͍���D�����܂�͐ς��Ȃ��̂ŁA��Ղ�������₷�������̂ł��B

�@�������A������Ղ̐Ί�Q�́A�D�⍻���������܂�������̉�m�[���ɂ��A���Ί�l������������n���L�����Ă��邱�Ƃ������Ă��ꂽ�̂ł����B

�@�Ɋ����̑��

�@���Ί펞��̐l�X�́A�����X���ƒg�����ԕX�����J�Ԃ��K�ꂽ�X�͎�����ʂ��Ă��܂����B

�@�Ō�̕X���̂Ȃ��ł��ł������������悻�N�O�ɂ́A�嗤�͍L�������X���ł������Ă��܂����B

�@�n��̐����X���ɂȂ��ČŒ肳�ꂽ���A�܂��܂���ĊC��������A�C�ʂ͖�ꁛ�����[�g�������������Ƃ����܂��B

�@�C�ݐ��͋I�ɐ����܂Ō�ނ��A���˓��C�͊��オ���Ă��܂����B

�@���̕���́A���̐���R�[����㒬��n���͂���Ő��̒W�H���܂ōL�����Ă��܂����B

�@�k�͘Z�b�R��k�ێR�n�A��͘a��R���ɂ�����ꂽ�~�n�̒��̕��삾�����̂ł��B

�@�����̔N���ϋC���͍���蔪�x���Ⴍ�A�J�ʂ������͂���܂���ł����B

�@���̎R��܂ɂ́A�q���}�c�n�_��R���c�K�Ȃǂ̐j�t���ƃV���J�o��i���ނȂǂ̍L�t���������肠���ĐX�������Ă��܂����B

�@���݂̒��쌧�u�ꍂ���̂悤�Ȍi�ςł������̂ł��B

�@����R���ɗ��������Ί�l�́A��h�ɍL���镽��̐X�����ɁA���̊l���ł���]�E��V�J�̌Q��������Ƃ��͂��Ȃ������ł��傤�B

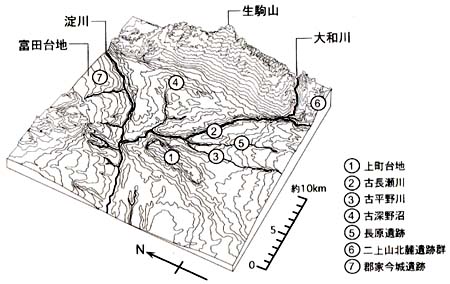

�@�Ñ�㕽��

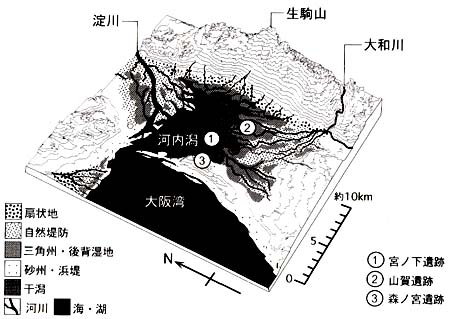

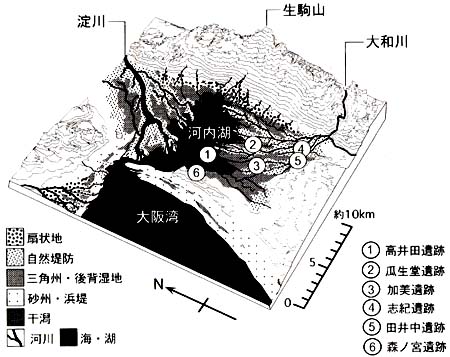

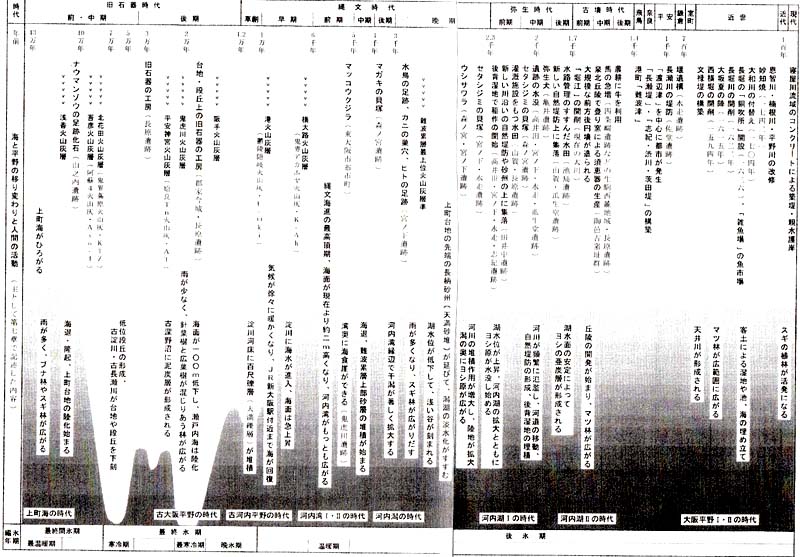

�@�X���̑�㕽��͋N���ɕx��ł��܂���

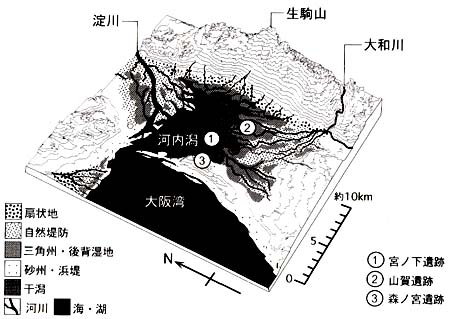

�i�}7-2�j�B

�@����̓암�ɂ͓ޗǖ~�n�Ɛΐ�̐����W�߂��Ò����삪�A�Ⴂ��n������Ŗk���ɗ���Ă��܂����B

�@�Ò�����͋ߓS�v���w�t�߂ŕ���O�Z�Z���[�g���A�[�����Z���[�g���̑傫�ȒJ�ł������̂ł����A�㒬��n�̓����ŌÕ����ɍ������Đi�H��k�ɕς��A�i�q�X�m�{�w�̓����ł́A����Z�Z�Z���[�g���A�R�̍����͓�\���[�g���ɂ��Ȃ��ė���ɍ������Ă��܂����i�}7-3�j�B

�@����R�̐��[�A���n�̐�[�ɂ́A�Ð[����i�ӂ��̂ʂ܁j�ƌĂ�����n������܂����B

�@�����ɂ͐��ӂ̐A��������d�Ȃ��ēD�Y�w���ł��Ă��܂����B |

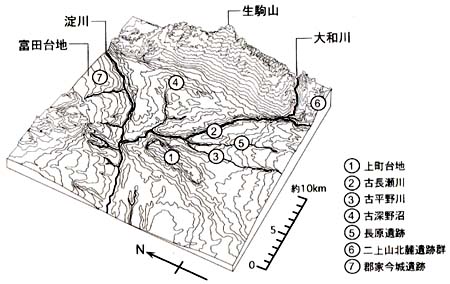

�}7-2�@�ŏI�X���̌Ñ�㕽��(��E���c���})

�����Ƃ�����������2���N�O�A���͎R�n�Ɉ͂܂ꂽ

�u�˂Ƒ�n�E�i�u�̊Ԃ𗄐���a�삪�����~�n�������B

|

�@�D�Y�w�̉��ɂ͓��B�̈��ǃJ���f�����������啬�ɂ���Ĕ��A�͐ς����ΎR�D�w�����܂�Ă��܂��B

�@����̖k���𗬂�闄��́A���̎����ł��j��E�F����E�ؒÐ�̐����W�߂ė���Ă��܂����B

�@�͌��͍ő�ŕ��O�L�����������悤�ł��B

�@����̍����i�쑤�j�ɂ͍�����܃��[�g���قǂ̏�������n�̊R�������Ă��܂����B

�@����A�E���i�k���j�ɂ͐痢�u�˂����肾���A�u�˂ɍ����܁`��Z���[�g���̒Ⴂ��n���A�Ȃ��Ă��܂����B |

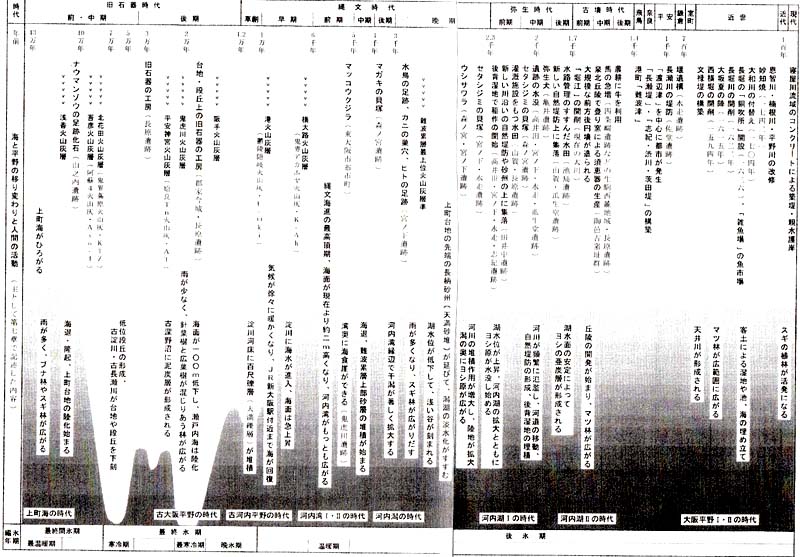

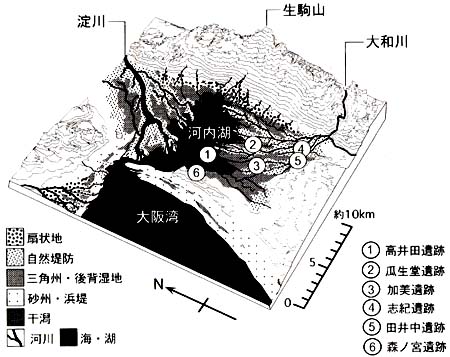

�}7-3�@��㕽��̓����n���f�ʐ}

�i�ߐ{�E�M��u�͓�����̂��������v1980�ɂ��ƂÂ��j

�Õ����̉����͏㒬��n�̐�����肱��ő傫�ȒJ�ɂȂ��Ă����B

|

�@��n�̈��

�@����ȒႢ��n�̂ЂƂA���Ύs�̕x�c�i�Ƃj��n�ɂ́A����̖k���ł͂߂��炵����������̐Ί킪�o�y�����S�ƍ����i�����܂���j��Ղ�����܂��B

�i�C�t�`�Ί�̂ق��A�b��̎������Ɏg�����Ƃ݂���~��A�̃n���}�[�A�����̐̔j�ЂȂǁA�o�y�i�̑��d�ʂ͈�Z�Z�L���O�����ɂ��Ȃ�Ƃ����܂��i�����̐Ί�Q�͈��㔪�N�ɑ��{�w�蕶�����ɓo�^����܂����j�B

�@���Ί�l�͖�l�Z�L�����͂Ȃꂽ���R����A�Ò������n��A�Ð[����ɉ����Ėk�サ�A����ɂ͗����n���āA�Ί�̍ޗ��ł���T�k�L�g�C�h���^��ł����̂ł��傤�B

�@�X���̎�l�ł��������Ί�l�́A�����炵�̂������̂悤�ȑ�n�ŁA���̏��������A�l������̂��Ă����̂ł��B

�@���݂䂭����

�@�Ɋ����������Ċ���������ł���ƁA�I�W�C���������̂ڂ��āA�C�ʂ͂������ɏ㏸���Ă��܂����B

�@���悻��Z�Z�Z�N�O�ɂ̓}�C�i�X�O�Z���[�g���߂��܂ŊC�ʂ����A�C�ݐ��͂i�q�V���w������ɂ܂őO�i���܂����B

�@���̑��p�ɂ��������삪�C�ɒ����̍��ł��A����͗I�R�Ɨ���A�͌��̎��ӂɍ����I��͐ς��Ă��܂����B

�@���̍��I�w�͌��݂̒n�\����O�Z���[�g�����ɂ����āA�悭���܂��Ă���̂ŁA�r���Ȃǂ̊�b�Y����������x���w�ƂȂ��Ă��܂��B

�@�y�̊W�҂̖�ł́A�̂���u�S���I�w�v�ƌĂ�Ē��ڂ���Ă��܂����B

�@���̂̂��A����ɂ��C���i�����܂��B���I�w��爂��C��ɂ��܂����S�y�w���������Ă����܂����B

�@�ܐ琔�S�N�O�̓ꕶ�C�i�̐����ɂ́A���̊C���w�͍��͓̉�����̉��[���܂ő͐ς��A���Ί�l�̐����̍��Ղ��C��ɒ��߂Ă��܂��܂����B

�@�N�O�ɂ͖~�n�̒��̑�n�ɂ������������A�����̕�������C����̈�ՂɂȂ��Ă��܂����B

|

�\7-1�@��㕽��̈ڂ�ς���i��E�ʏ��E���c�E�n�ӁE�v�ہE�������\�j

|

�@�@��@�ꕶ�̊C top

�@�͓��p

�@����R�ォ��́A�ቺ�̎R�����琼�̏㒬��n�܂ŁA�k�͗��삩���̔����s�܂ōL����͓����삪��]�ł��܂��B

�@���̕��삪�C�ł������ꕶ����̌i�F��z������ƁA���܂��邵���v�������đ��ɏZ��ł��邹�����A���̍L���ɏ�����������܂��B

�@�z�ɏƂ炳�ꂽ�ƁX�̉����������g���̂悤�ɂ��v���A�g��ɓꕶ�l�̏����Ȋۖ؏M�����������ł��i�}7-4�j�B

�@��㎵��N�Ɍ̊��R�F���Y�Ǝs�����̗����́A�͓�����̒n���̒n�w�₻�̒��Ɋ܂܂��C��̊L�k�Ȃǂ̌�������A�ꕶ����̊C�͈̔͂𖾂炩�ɂ��܂����B

�@����ȗ��A���̊C�́u�͓��p�v�ƌĂ�Ă��܂����A���āA�ǂ̂悤�ȊC�������̂ł��傤���B

|

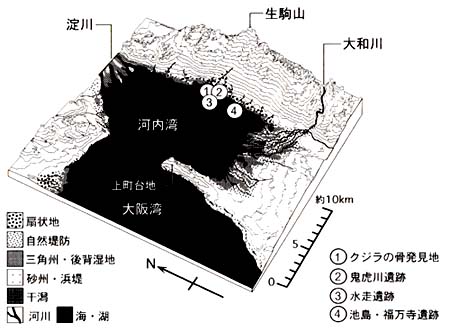

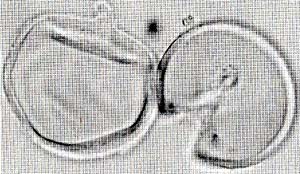

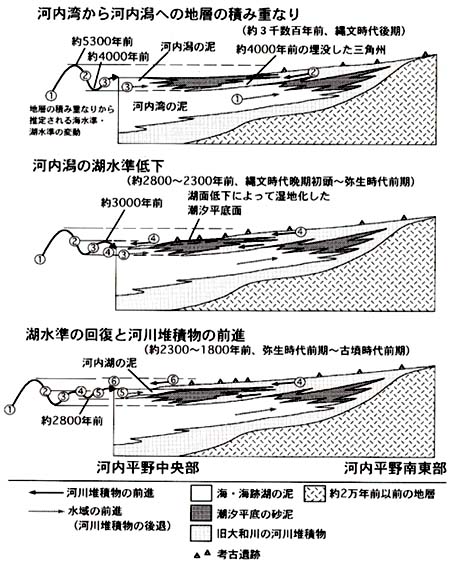

�}7-4�@�ꕶ�C�i���C������

�i�ܐ琔�S�N�O�j�͓̉��p�i���c�E�ʏ����}�j

���E�����t�߂͗���̍L���͌��ō��B�����B���A��a��͓쓌����

�͓��p�ɕ������Ă��������݁A�����Ȏ��R��h��O�p�B�������Ă����B

�㒬��n�͔�����ɊC�ɓ˂������A�͓��p�Ƒ��p���u�ĂĂ����B

|

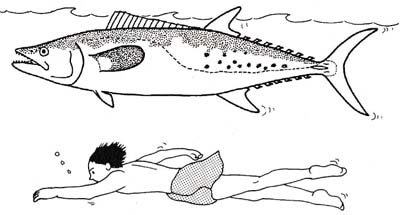

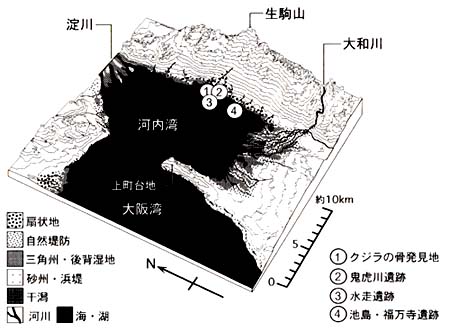

�@�N�W�������I

�@�͓��p�����ꂽ�l�N��A���쓌���̓����s�z�s�i�ʂ̂����j���̍H������ŁA�n����Z���[�g���@�i�W���}�C�i�X�[�g���j�̔S��w����A�傫�ș����̘]����Ғō��A���Ȃǂ��@�肾����܂����i�}7-5�j�B

�@�ŏ��͉��b�̍����o���A�Ƒ����ɂȂ�܂������A�ڂ������ׂĂ݂�ƁA�ǂ����N�W���ł��邱�Ƃ��킩��܂����B

�@����͑̒��\�����[�g���̃}�b�R�E�N�W���ŁA���ː��Y�f�N�ォ���܁Z�Z�Z�N�O�̂��̂Ɛ��肳��܂����B

�@���̍��A�͓��p�̓N�W�����j����C�������̂ł��B

�@��V�̓r���Řp���ɖ������̂ł��傤�B |

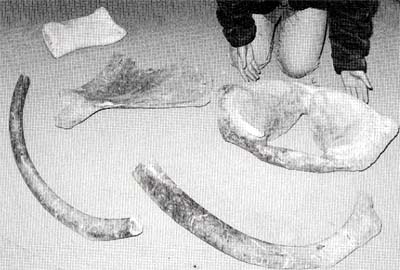

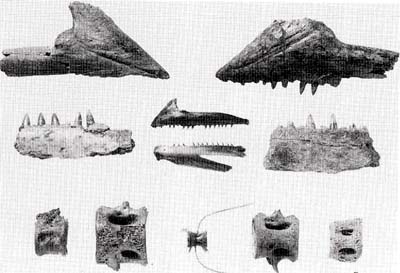

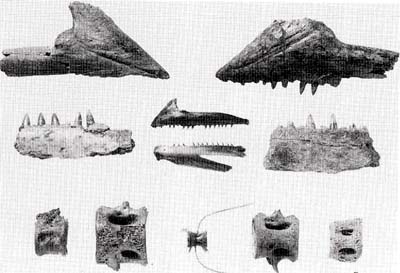

�}7-5�@�����s�z�s������o�y�����}�b�R�E�N�W���̍�

(�����s�����y�����ُ����A�ʏ��B�e)

�ʐ^��i�E������z�ŁA���b���A�����̍��B���i�͂Ƃ��ɘ]���B

�ŋ߂̒����ŁA�����̍����o�y�����z�s���̒n��6m�̒n�w�́A

���ɐC�̃V���g�����ł��邱�Ƃ��킩�����B

�͓��p���j���ł����N�W�������ʂ������A��̂��Y�������̂��낤�B

|

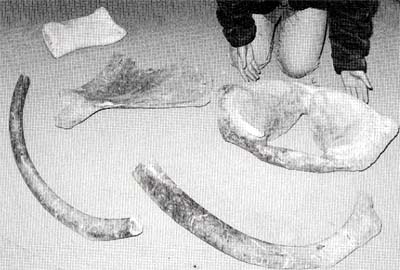

�@�ꕶ�C��

�@�͓�����𓌐��ɂ�ʂ������O�Z�������ƋߓS�������̌��݂ɐ悾���āA��㔪�Z�N�����N�̊ԁA��Ղ̔��@�������������܂����B

�@���̂ЂƂɋS�Ր��Ղ�����܂��B

�@�S�Ր��Ղ̓��[�ɂ́A����R�[�̂�邢���n�Ζʂ��}�ɐ����̒�n�ɗ�����i��������܂��B

�@�i���̒�n���ɂ͖��Z�Z�Z�N�O�̖퐶����̕悪���W���Ă��܂����B

�@���������Ɍ@������ƁA�n�\���l�`�܃��[�g���œꕶ�m����܂��I�w�⍻���ۂ��D�̑w���łĂ��܂����B

�@�����̒n�w����菜���ƁA�X�͂�邢�̂ł����A�͂�����Ƃ����R�������܂����B

�@�ꕶ����̊C�̔g���A�Â����n��N�H���Ăł����C�H�R�ł��i�}7-6�j�B

�@���n�̒n�w�́A�d����Ղł͂���܂��A�R���ł��邭�炢�ł����狭���g���������ɂ���������܂���B

�@�R���ɂ́A�������ɐ��v���A�g�ō��ꂽ���R�ʂ��c���Ă��܂����B

�@���̕��R�ʂ́A��Ŋ������Ɍ������I�Ɏ��Ă��܂��B |

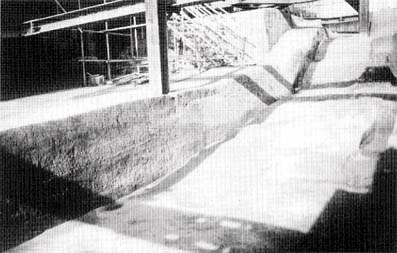

�}7-6�@�S�Ր��ՂŌ@�肾���ꂽ

�ꕶ����O���i��530C�N�O�j�̊C���i�����s����������j

����O�̂�邢�Ζʂ͔g�ł�����̐C��ʁB

�E����̋}�ȎΖʂ�1������N�O�̒n�w���g�ō���Ăł����C�H�R�i������2.5m)�B

��O�̒n�w�f�ʁi������1.3m)�ɂ́A���̌�

��3500�N�O�܂łɑ͐ς������I��D��������B

|

�@�R���̕W���͈�E�Z���[�g���ŁA�����ʂ͌��݂�菭�������������Ƃ������Ă��܂��B

�@���Ȃ݂ɁA���s������Ղ̖k���ł́A�W���O���[�g���߂��ɃJ�j�̑������������Ă��܂��B

�@�����͋S�Ր��Ղ�肳��ɍ����Ƃ���ɂ���C�ӂ̐Ղł����A�咪�̎��ɔg���Ԃ������Ԃ�Ƃ��낾�����̂�������܂���B

�@���R���̉����ɂ́A���̍r�g�ɂ���ĉ^��Ă������̑w���L�����Ă��܂����B

�@���̒�����ł��ؕЂ̕��ː��Y�f�N��͖�O�Z�Z�N�O�ł����B

�@���̎������A�����O�ɁA�C�ʂ������Ƃ������Ȃ����ƍl�����܂��B

�@���R�ʂ̏�͂��̂̂��A�����͐ς��č��l�ɂȂ�܂����B

�@���̍��w����͓ꕶ���㒆���̏����i��܁Z�Z�Z�N�O�j�̓y�킪�o�y���܂����̂ŁA���̍��ɂ͊C�ݐ��������Ɍ�ނ��A�R��N�H���邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ����悤�ł��B

�@�C�ݕt�߂̊C��ɑ͐ς����n�w����́A�g�r�G�C��l�Y�~�U���Ƃ������g�����C�ɐ��ދ��̍����̑�����Ă��āA�͓��p�̐����������������Ƃ��킩��܂��B

�@�Ȃ��A�S�Ր��Ղł́A�C�H�R��������܂������A�Ƃ���ɂ���ẮA���l�⊱�����L�����Ă����ł��傤�B

�@�ꕶ�C�i�͋삯���ł���Ă���

�@�C�H�R�����������Ƃ��납�琼�֖�O�܁Z���[�g���̒n�_�A�S�Ր��Ղ̐��[�ŕW���}�C�i�X�Z���[�g���i�n�\����\�ꃁ�[�g���j�̂Ƃ���ɁA�C��ɂ��܂����D�w�ɋ��܂���u�S�E�A�J�z���ΎR�D�v�w��������܂����B

�@���̉ΎR�D�w�͖�Z�O�Z�Z�N�O�Ɏ��������암�̊C��ő啬�����ΎR����ΐ����ɂ̂��ĉ^��A�܂��U�炳�ꂽ���̂ł��B

�@�ߋE�n���ł́A�ŏ��ɔ������ꂽ���s�s�̉���H���̖����Ƃ����u����H�ΎR�D�w�v�Ƃ��Ă�Ă��܂��B

�@�D�w�̗l�q����́A�ΎR�D���~��������Z�O�Z�Z�N�O�̂��̏ꏊ�́A���[��`�[�g���̐C�ꂾ�����Ǝv���܂��B

�@���̉ΎR�D�w�ƌO�Z�Z�N�O�̊C�H�R�̉��[�Ƃ̕W�����͖��[�g������܂��̂ŁA���[�����������Ă��A�C�ʂ͘Z�O�Z�Z�N�O�����Z�Z�Z�N�̊ԂɘZ�`�����[�g�����㏸���Ă����Ɛ��肳��܂��B

�@��N�ԂɊ��Z����ƁA�C�͘Z�`���~���̐����ŕ�����삯����Ă������ƂɂȂ�܂��B

�@����쓌���̒r����Ղł́A���̉ΎR�D�w�̉��Ɏ��Z�Z�Z�N�O������͐ς��n�߂��C�̒n�w����E�܃��[�g���̌��݂ő͐ς��Ă��܂��i�}7-7�j�B

�@���Z�Z�N���܂�ł��ꂾ���̒n�w���͐ς����̂ł�����A�ꕶ�C�i�͂��̉ΎR�D���~�邩�Ȃ�O���琨�������������Ƃ��킩��܂��B

�@�C�͕X���ɐ[�����݂��܂�Ă����J�ɟ����āA���łɕ���̉��[���ɂ܂œ��肱��ł����Ǝv���܂��B |

�}7-7�@�r���E��������Ղ̊C���w��

�͂��܂��Ă����S�E�A�J�z���ΎR�D

�i�ʏ��B�e�j

���̂ق��̔����т��ΎR�D�w�ŁA

��̍����n�w���Ɍ����锒�����_�́A

���p������͌��̋D����̓D�ꂠ�邢��

�����D��ɐ��ރE���J�K�~�̊L�k�B

�_�̒����͖�2m�B

|

�@�O�@�͓�������͓��� top

�@�����̕��i

�@���������ƁA�����ԑO�܂Ŕg���ł��Ă����ݕӂ���A�͂邩���܂ōL������Ȑ���̒n�`���p�����킵�܂��B

�@���̕\�ʂ̓D���ۂ��������킶��Ɛl�C���z�����މ�����������悤�ł��B

�@���������ŏ����ȗ͓n�T�~�����A���L���͂�����܂���Ă��܂��B

�@�V�M��`�h���̌Q�ꂪ�~�藧���ĉa�����ގp�⒪�\��̐l�e�������܂��i�}7-8�j�B |

�}7-8�@�L���Ȑ������͂����ފ����̕��i�i���c�B�e�j

�L���C�A�F�{���r���s��r���̊����B

�Ί݂ɂ͉_�啁���x��������B

|

�@�͓������L����

�@���̗L���C��O�͘p���݂̂��̂悤�Ȋ����̕��i�́A�O�A�l�Z�Z�Z�N�O�͓̉��n���ł������܂����B

�@�ꕶ����������ӊ��ɂ����邱�̎����A�����Ẳ͓��p�́A��̐��ƊC���̍�����D���͓̉����ɂȂ��Ă��܂����B

�@�����ɗ������闄��⋌��a��ɂ�鍻��D�̑͐ύ�p�ƁA���݂̒�����g�A����ɒ��̊����ɂ���Đ����钪�����ɂ��^���E�đ͐ύ�p�̃o�����X���ۂ���A�L���\�����`�����ꂽ�ƍl�����܂�

�i�}7-9�j�B

|

�}7-9�@�ꕶ�������i��3500�N�O�j����ӊ�

�i��3000�N�O�j�ɔ��B�����͓����i���c�E�ʏ����}�j

�����Ẳ͓��p�́A����A��a��ɂ����

�^�ꂽ�y���Ŗ��ς���A�������Ȃ����B

�܂��A�㒬��n��[�̍��{���̂сA���悪����ɕ�����A

����ƂƂ��ɊC���ƒW���������肠���D���̌ɕς��Ă������B

�����s�암���甪���s�k���ɂ́A�L�����������B�����B

|

�@�����̒n�w

�@�͓����̊����̒n�w�́A�͓����쒆�����̒n�y�܁`�Z���[�g���Ɍ����܂��B

�@�����艺�ɂ͌Â��͓��p�̊C��̓D���͐ς��Ă��܂��B

�@�����̒n�w�͐��~��������Z���`�̓D�ƍ��̔����w�����݂ɐςݏd�Ȃ������̂ł��B

�@�������A�J�j��L���������@������A�͂��܂���Ă��������������������A�D�ƍ��̂��ꂢ�ȎȖ͗l���c���Ă���Ƃ���͂قƂ�ǂ���܂����i�}7-10�j�B

�@���̂悤�Ȋ����̒n�w�́A��Ղ̔��@�����ɂ���āA���s�쓌���A�����s�A�����s�k��翂͓̉����암�ɂ�����ꏊ�Ŋm���߂��Ă��܂��B |

�}7-10�@�D�ƍ��̂��������w�i�t�w�j���ςݏd�Ȃ���

�����̒n�w�i�ʏ��B�e�r

���́A�g�̗͂�A�グ���A�������̐��̗���m����ĉ^������A�͐ς���B

����A�����ɕ��V����D�͖������ɐ��̗��ꂪ�~�܂����Ƃ��ɒ��ς���B

�܂�D�ƍ��̏d�Ȃ��g����������̒���

���������ɑΉ����đ͐ς����ƍl������B

|

�@�����̑���

�@�ߓS�ޗǐ��z�{�i�ӂ��j�w�O�̋{�m����Ղł́A�ꕶ����ӊ��̂͂����i��O�Z�Z�Z�N�O�j�̊����̒n�w����A�����̑��ՁA�L��J�j�̑�����͂��ՂƂƂ��ɁA�q�g�̑��Ղ�������܂���

�i�}7-11�j�B

�@�܂��s�v�c�Ȃ��ƂɁA���̌`���͂�����킩��V�J�̑��Ղ��@�肾����܂����B

�@�����̐^�ɏW�����������Ƃ͎v���܂���̂ŁA�������ꂽ���Z�n����ꕶ�l���L�␅�����l��ɕ����Ă����悤�ł��B

�@���邢�́A�V�J��ǂ��߂Ă����̂ł��傤���B��������ƁA�����̋߂��ɂ͑��n��X�т��������Ƃ��l�����܂��B

�@������ɂ���A�����Ƃ��̎��ӂ̋D����ɐ��ރV�W�~�A�A�T���Ȃǂ̊L�ށA�n�[�̒��Ԃɑ�\����鋛�ށA�V�M��J���Ȃǂ̒��ނ́A����̓��A���ƂƂ��ɏd�v�ȐH�������ł��B

�@�͓��n���̓ꕶ�l�ɂƂ��āA�����͂����邱�Ƃ̂ł���g�߂ȏꏊ�������Ǝv���܂��B |

�}7-11�@�����Ɏc��ꕶ�l�̑���

(�����s�����������)

�ꕶ�l�������łł������Ղ̂��ڂ݂ɍ����[�U����A���̌�

�N�H����邱�ƂȂ����܂褔��@�����܂Ŋ��S�ɕۑ�����Ă����B

���Ղ̑傫���͖�22cm�ŁA���l�̂��̂Ɛ��肳���B

|

|

�}7-12�@�R���ՂŌ���ꂽ�����̒n�w�������������D�̑w

(�ʏ��B�e)

�����D�̑w�̓��V�������Ăł������̂ŁA�����ۂ��n�w����

�܂���͗l�̓��V�̒n���s�̐ՁB

|

�}7-13�@�{�m����Ղ̊L���i�����s����������j

�ꕶ����ӊ������i3000�`2800�N�O�j�Ɍ`�����ꂽ

�J�̊ݕӂɁA�L�k���̂Ă��Ăł����B

�n�w���̔������_���L�k�B�L�k��99�����W����

��������Z�^�V�W�~�B�y���Ί���������ł����B

|

�@�W���ւ̕ω�

�@�����̖������t�߂�荂���ݕӂ�A�͌��t�߂��班���k���܂ł݂̉͊ɂ́A���V�������B���܂��B

�@�ꕶ�������܂ł͓̉�����݂ɂ����锪���s�Ɠ����s�̋��̎R���ՂȂǂł́A�Â������̒n�w�̏�ɁA�܂����ȓD�̒n�w�������܂��B

�@�����̂͌͂�ĕ��������V��A���V�̌s�̊Ԃɂ��܂����L�@���𑽂��܂�ł��邽�߂ł��i�}7-12�j�B

�@�ꕶ����ӊ�����퐶����O���i��Z�Z�`��O�Z�Z�N�O�j�ɂ́A�͓����̑����̂Ƃ���ŁA�����̒n�w�����̃��V���̒n�w�ł�������悤�ɂȂ�܂��B

�@���̂��Ƃ���A�͓����̌Ίݐ��������Ɍ�ނ������Ƃ���������܂��B

�@�܂��A���V���̒n�w�̃h�ɂ́A�Ƃ���ǂ���Ő[���[�g���قǂ̒J�����܂�Ă��܂��B

�@���V�����L����O�ɁA�͓����̐��ʂ��ቺ�������Ƃ𗠂Â��Ă��܂��B

�@����́A���p�ɂ����炸���{�ߊC�̊C�ʒቺ�ɂƂ��Ȃ��ċN���������ۂȂ̂ł��B

�@���̍��A�㒬��n�̐�[�̍��{�i�����j���̂тāA�͓����̏o�����قƂ�Ǖ����Ă��܂��܂����B

�@���̂��߁A�͓����ɊC�����قƂ�Ǘ������Ȃ��Ȃ�A�ΐ��̉����͋}���Ɍ��������悤�ł��B

�@����Ȍ�̓ꕶ����ӊ��㔼����퐶����ɂ���ꂽ�͓��n���̊L�˂́A�W���Y�̃Z�^�V�W�~�̊L�k�Ő�߂��Ă��܂��i�}7-13�j�B

�@�l�@�퐶�l�ƕ���̌`�� top

�@�퐶�l�̐i�o

�@�ꕶ����ӊ��͓̉����̐��ʒቺ�ɂ���Č���ꂽ��n�������̃��V���ɁA���O�Z�Z�N�O�ɂȂ�ƁA�퐶�l���Z�݂��ďW���␅�c������܂����B

�@�͓�����Ŗ{�i�I�ɕĂÂ��肪�n�܂��������ł��B

�@���V���̎��ӂɂ͎��{�̖�悤�ȗ��n���������Ǝv���܂��B

�@�����s�ɂ��鍂��c�E�{�m���E�����Ȃǂ̈�Ղ���́A�퐶����O���̓y��ƂƂ��ɁA�ꕶ�����̓`���������y����o�y���܂��B

�@�Ō��㊕��l����炷���n�ɖ퐶�l���Z�݂��������̐Ղł��B

�@���R�œD���ۂ����n�́A�퐶�l�ɂƂ��āA���c����������Ă�i�D�̏ꏊ�ł������ɈႢ����܂���B

�@��n�������̉͐�́A�̐��ʂ������������ߎ��n���@�肱��ŗ���A�͐�̎��͂ɂ͂��܂�y�����͐ς��Ȃ������悤�ł��B

�@����A����̏㗬����R�[�̐��n�̐��ł́A�㗬���獻�I������ɉ^��đ͐ς��܂����B

�@�����s�̓c�䒆��Ղł́A�쉈���̐V���ɔ��B�������R��h�⍻�B�̏�ɏW�����c�܂�܂����B

�@�܂��A���̌�w���n�ɂ͎u�I��Ղ�����A���c���L�����Ă��܂����i�}7�|14�j�B |

�}7-14�@�퐶���㒆���i��2000�N�O�j�͓̉����i���c��ʏ����}�j

�ꕶ����ӊ������Ɍΐ�����������A���̉e���ŏ㒬��n��[�̍��{��

����ɂ̂тāA�͓��̐���͂قƂ�Ǖ����ꂽ�W���ɂȂ����B

�ꕶ����ӊ��̌㔼����퐶����ɂ́A�ĂьΖʂ��㏸���Đ��悪�L�������B

���ΐ���Ɍ������ė�����a��̎��R��h�n�т��g�債�Ă������B

����A�㒬��n�̐����ɂ͕l�炪���B�����B

|

�@�����̐��c

�@�ĂÂ��肪�n�܂�������̐��c�́A���n�����̂܂ܗ��p�����A���͂��̈����D�c�ł������Ǝv��ꂪ���ł��B

�@�������A���@�Ⴊ�����Ă���ƁA�K�����������ł͂Ȃ����Ƃ��킩���Ă��܂����B

�@�����s�R���ՂŌ��������퐶����̑O���`�������߂̐��c�́A�s�K���Ȍl�i�����j�ŋ�悳��Ă��܂������A�r���H���݂����A���c�̐��ʂ߂ł���悤�ɂȂ��Ă��܂����B

�@�܂��A���s������Ղł́A���͂�荂���ꏊ�ɂ����Đ�������̈������c�ɐ����������ޗp���H�������Ă��܂����B

�@�ؐ��̌L�i����j�⏛�i�����j�A�Ε�Ȃǂ̔_�k���i�}7-15�j�ƂƂ��ɁA���̂悤�ȟ��{�݂́A�퐶�l�̈�삪�n���������Z�p�ɂ���čs���Ă������Ƃ���Ă��܂��B |

�}7-15�@�S�Ր��Ղ���o�y�����퐶���㒆���̖ؐ��_��

�i�����s�����y�����ُ����F���c�B�e�j

�ォ��L�i����j���i�����j�n�i���ˁj�B���i���O�_�͐Ε����A�E�͓c���ʁB

�n�̒����͖�94cm�B���[�̐Ε����͖�18cm�B

|

�@���v�ƌJ�Ԃ��^��

�@�ꕶ����ӊ����ɂ́A�ቺ���Ă����͓��̐��ʂ����x�͏������㏸���͂��߂܂����B

�@���̏㏸�͖퐶�l�̋C�ɂƂ܂�Ȃ������̂�������܂��A�ނ炪��n�ɏZ�݂�������ɂ͂��łɎn�܂��Ă����̂ł��B

�@����c�E�{�m���E������ՂⓌ���s�Z�����i����イ�ǂ��j��ՂȂǂ́A�퐶���㒆�������i����Z�Z�N�O�j�ɂ͐��v���A�Β�̓D�̉��ɖ��܂��Ă��܂��܂����B

�@�Ζʂ̒Ⴂ�Ƃ��Ɏ��n����肱��ŗ���Ă�����́A���ʂ��㏸���č��I���͌��܂ʼn^�ׂȂ��Ȃ�A���I�Ŗ��܂��Ă䂫�܂����B

�@�����Ȃ�ƁA��J�̂Ƃ��ɂ͑������₷���A�����Δ×����܂��B

�@����ɁA�삪���܂肫��ƁA�ʂ蓹������������͐���炻��āA���R�ȌΒ�⎼�n�ɍ��I��͐ς����Ȃ���A�ړ�������}�����ꂵ�܂��B

�@����炠�ӂꂽ����D�Ŏ��R��h���ł��A��w���n�ɂ͋}���ɓD�����܂�܂��i�}7-16�j�B

�@��n�ł͌Β�ɒ��ޏW�����������ŁA�삪���������R��h�⍻�I�Ŗ��܂����Â���̏�ɐV���ɏW�����ł��A��w���n�ł͐��c���c�܂�܂����B

�@�R��E�Z������Ղł́A�퐶���㒆���ȍ~�ɂ��ĂяW������A���c�������Ă��܂��B

�@�Ζʂ̏㏸�Ɛ�̔×��́A�퐶�������i��ꔪ�Z�Z�N�O�j�܂ő����܂����B

�@���̍��ɂ́A�W���͒�n�̔�r�I�����ꏊ��A�R�[�̐��n�A��n�ւƌ�ނ��Ă��܂��B

�@�Ί݂��w���n�ł́A���̂̂��̌Õ����㏉���܂ŁA���V�̈��D�Y�����݂̊C�ʂ̍����t�߂ɑ͐ς��Ă��܂��B

�@����́A���̐��ʂ��㉺�����A�Ί݂Œ����Ԃɂ킽���ă��V�����L�����Ă������Ƃ������Ă��܂��B |

�}7-16�@�͓�����쓌���̗����ߒ�(���c���})

�@��1���N�O����}���ɊC�������㏸���ꕶ����O���܂ł�

�C��ɂ͓D���A�p���ɂ͒�������(����)�̍��D���͐ς����B

�A�ꕶ���㒆���ɂ͊C�������ቺ���͐삪�͏������A

���ꂽ���I���������C��ɉ^������A�͐ς���B

�����̓��p�̒������ɂ܂ō��I�����z���Ă���A���ɑ�����

�����獻�I���f��������A�ǒn�I�ɎO�p�B�⍻�B���ł����B

�B�ꕶ�������ɊC�������Ăя㏸����ƁA���Ă̎O�p�B��

�C��̓D��A���݂ɔ��B������������̍��D�ɖ��܂����B

���B�͔g�ɐ�����ł����B���p�͋D�������āA���ƂȂ����B

�C�ꕶ����ӊ��ɂ͌ΐ�������2m�ቺ�����B

��������͎��n�����A�͐�ɂ���č��ꂽ�B

�㗬���ł͉͐�̑͐ύ�p�����������A���R��h�����B�����B

�D�E�E�ꕶ����ӊ��㔼����퐶����ɂ�����

�ΐ����������n�̈ꕔ�͌Β�̓D�ɖ��܂�B

�ΐ��������肵�Ă���Ɖ͐삩��̍��I��������

�͐ς��A�O�p�B�⎩�R��h���O�i����B

�}�ɂ͎�����Ă��Ȃ����A��a��̕����H��ɂ͏����ȓ��]��

���ł��A���R��h�̔��B�ƂƂ��ɕ������D���͐ς����B

|

�@�퐶����̑�n�k

�@�Ƃ���ŁA�͓��Β���w���n�̐���ɂ��܂����D�̑w���悭�ώ@����ƁA�Q����������A�}�[�u����ɗ��������Ղ������Ό����܂��i�}7-17�j�B

�@���̒n�w�̖͗l�́A�l�Ԃɂ�铥���ݍ��Ǝv���Ă��܂����B

�@�������A�͗l�̑����͍L���͈͂œ��������̒n�w�Ŋm���߂��A�����Ȓf�w�╬�����Ƃ��Ȃ����Ƃ����邱�Ƃ��킩���Ă��܂����B

�@�����ŁA�ŋ߂͒n�k���ɂ��ό`�ƍl������悤�ɂȂ�܂����B

�@���̂悤�ȕό`��������n�w�𐔂���ƁA�͓�����ł͖퐶����̖�܁Z�Z�N�Ԃɏ��Ȃ��Ƃ��܉�̑�n�k���������Ɛ��肳��܂��B

�@�g�͓��Ńi�}�Y�����ꂽ�Ձh�Ƃ����킯�ł��B |

�}7-17�@�n�k�ŗ����ꂽ�Õ�����O���i3�`4���I�j�̒n�w

�i�����s����������j

�n�w�𐅕��ɍ���Ă݂��Ƃ���A���邢�F�̓D�̑w��

��ɈÂ��F�̓D�̑w�������ɏd�Ȃ��Ă������A

�n�k�̐U���ɂ���ĉ��̖��邢�F�̓D��

�}�[�u����ɏ�̒n�w�ɍ���������ԁB

���ꂽ�͗l�́A���邢�F�̓D���召�̉~�ʂ��Ȃ���

�ʐ^����Ɍ������ė����ꂽ�悤�Ɍ�����B

|

�@�܁@�����̋��b top

�@�͐�̎���̎n�܂�

�@�C�ʂ����݂���[�g�������܂ŏ㏸���A�͓��p���L�������ꕶ����O���i�ܐ琔�S�N�O�j�ɂ́A����a��̉͌��͉͓�����̓쓌���Ɍ�ނ��Ă��܂����B

�@�������A�C�ʂ̏㏸���~�܂�ƁA�����ɉ�������Ă����͐�́A���x�͋t�ɊC���ɍ��I��D��͐ς����A�͌���O�i�����Ă䂫�܂����B

�@���̂悤�ɂ��ĉ͓��n���̐V�����͐�̎��オ�n�܂����̂ł��B

|

�}7-19�@�r���E��������ՂŔ��@���ꂽ�퐶������(2�`3���I)

�̐��c��(���{���������������Z���^�[��)

����O����p���H���̂сA�����Ɍl�ŏ��������ꂽ���c���L����B

�@���ӂ̉c��

�@���Z�Z�Z�N�O�̖퐶����A�͓��ƌĂ��ꕶ����ȗ��̊C�ՌɁA����⋌��a��̐������ꂱ��ł��܂����i�}7-18�j�B

�@�Ύ��ӂ̗��n�͒Ⴍ�A�͐�͂����Δ×����܂������A���ӂɂ͂��낢��ȐA������A�a�����߂đ����̓������W�܂��Ă��܂����B

�@�����A���ӂɂ������Ǝv����W���Ղ@����ƁA�V�J�A�C�m�V�V�̍��ɍ������āA�X�b�|���⋛�̍��A�L�k�Ȃǂ�������܂��B

�@�l�X�́A���Q�̊댯�ɂ��炳��Ȃ�����A���ӂ̖L���Ȏ��R�̂߂��݂��Ă����悤�ł��B

�@����a�삪�}�����ꂵ�Ėk�ɗ���Ă����͓�����암�A�����s�E�����s�̋��ɂ���r���E��������ՂŌ��������퐶����̐��c�ł́A�͐삩��捞�����A�ׂ���������L���ޏ�ɋ������A����ɔr������Ƃ����A�I���Ȑ��H�Ԃ��݂Ƃ߂��܂��i�}7-19�j�B

�@�������A�{�������~�߂���A��������Đ���Œ肷��悤�ȁA�傪����ȏ�؍H���̐Ղ͂܂��������Ă��܂���B |

�}7-18�@����E�V��a��ɂ͂��܂ꂽ�͓�����̗����i���c���}�j

����͓̉�����ł́A�k���̐��͐Q����ɁA

�암�̐��͑��Q����ɏW�܂�A����ɑ��ɗ�������B

���̗���ɂ͐���R�n�������A�قƂ�ǐ������{����������A

��ɔr����ړI�Ƃ����������s���Ă��邽�߁A�����I�Ȑ��i�������B

|

�@���Ǝ��Ƃɂ��͐���C

�@�Õ�����ɂȂ�A�k��n��W���������A�J���͂�g�D���錠�͂�������ƁA��K�͂ȉ͐���C����

������悤�ɂȂ�܂����B

�@�w���{���I�x�̐m���V�c�\��N�i�ܐ��I�O���j�Ďl���̋L���ɂ́A

�@�u�x������D�����āA�c�ޏ����R���B���͂̐����ɐ���ė����͂₩�炸�B

�@�ւ����J�Ɉ����A�C���t�オ��āA�J���D�ɏ��A���H���D�ɂȂ�ʁv

�@�Ƃ�����n�̔r���s�ǁA�͐�̔×��ɂ��Ă̋L�q������܂��B

�@���N�̓~�\���ɂ͍��Ë{�̖k�̍x����@���ē�̐��������A���̊C�ɗ����A���̐��H���u�x�]�v�ƌĂƂ��L����Ă��܂��B

�@���̐��H�͌��݂̒��V�����͂���ŗ������̂��Ƃł����A�₪�ė��ꂪ��ǂ݁A�����i����j���K�v�ɂȂ����Ƃ����܂��B

�@����͉����āw�����{�I�x�̓V���Z�i���Z��j�N�ɂ́A�u������v�u�u�I�E�a��E��c��v�Ȃǂ̋���a��◄��ɒ��z�����L�q�������܂��B

�@������̎֍s

�@�����Ă̒������ʋ���̕����H�̉��݂ł́A�퐶����̏I����i�O���I���j���畽�������i�\�I���j�ɂ����āA�^�����ɐ���炠�ӂ��ׂ�������D���ُ�ɑ��������Ƃ���Ղ̒n�w�f�ʂŒm���܂��B

�@����́A���E�㗬��ł̐l�Ԃɂ��y�n���ςŗ��n���L����A���J�̎��ɒn�\�ׂ̍����y��������ɐ����ꂽ���߂��ƍl�����܂��B

176-14

�@�܂��A��������͉J�����������Ƃ������Ă��܂��B

�@�Õ����ォ�畽������ɂ����ė���Ă����Ɛ��肳��钷����̋����H�́A�킸���Ȓ�̍��܂�Ƃ��Ďc���Ă��܂��B

�@��͂��₩�Ɏ֍s���Ă��܂��B

�@�͐�͎֍s���邱�Ƃɂ���ė��H���������A���z����߂āA�^�т���Ȃ���ʂ̓y���𗬂�̓r���ɒu�������Ă������킯�ł��B

�@����́A�����Ȃ����ꑱ���悤�Ƃ���A�͐�̎��R�Ȕ����ł������Ǝv���܂����A�l�Ԃ͂��̉͐�̎p������ɉ��ς��Ă䂫�܂����B

�@��̌Œ�

�@�Ñ�E�����ɂ́A�̒n���m�ۂ��悤�Ƃ���n�������⍑�i�̎x�z���ōs��ꂽ�k��n�̊J��ƂƂ��ɁA�ǒn�I�ȉ͐���C������ł������悤�ł��B

�@������̋��͓����ʂ锪���s�̍�����Ղł́A�������㖖�̒�h���������Ă��܂��B

�@����܃��[�g���A�����O�E�[�g���ŁA�����Ă̒�����̉E�݂ɒz���ꂽ���̂ł��B

�@�܂��A�ʋ��삩�番���g�c�싌�͓������̓����s������Ղł��A���q���ォ�玺������ɂ����Ẳ����h�̐��i�}7�|20�j���������Ă��܂��B

�@�����̉͐���C�̌��ʁA���̍����猻�������̈ʒu����܂��Ă������悤�ł��B

�@�����ɉ͐�̎��ӂ̎��n�ł́A���R�Ƌ��ꂽ�𗢒n����ōk��n���g�����Ă䂫�܂����B |

�}7�|20�@������ՂŔ��@���ꂽ���q����̒�h��\

�i�����s����������j

��h�̏�ɂ͍Y���ł����܂�A����ɒ�h�̏�ʂ␅����

����Ƃ���ɂ̓��V�̑����\������Ă����B��h�̍����͖�45cm�B

|

�@�V���̌`��

�@�ߐ��ɂ́A�͓��̂Ȃ���̐[���i�ӂ��́j�r��V�J�i���j�r���y���Ŗ��܂�A�������Ȃ��Ă��܂����B

�@�͌������̂��Đ�̌��z����邭�Ȃ�ƁA��̒��ɓy�������܂�₷���Ȃ�A�͏����Ȃ�܂��B

�@���̏�Ԃł͍^�����N�����₷���̂ŁA��h������ɍ����z����܂������A����ł��Ȃ��m�������܂�A�₪�Đ�ꂪ���͂̓y�n��荂���V���ɂȂ��Ă��܂��܂����B

�@�V���͒�h�ɂ���Đ�̗��������߂Ă��܂����A����Ɛ����Ⴂ�Ƃ���ɂ���W����k�n�ɑ傫�Ȕ�Q������ڂ��܂��B

�@���̂悤�ȒႢ�y�n�ł́A���i���琅�͂����悭���邽�߂̐��H���m�ۂ��Ȃ���Ȃ�܂���B

�@���̂悤�Ȑ��H�Ƃ��āA���q��A�퍪�삪���C����Ă��܂����B

�@�������A�������y�������܂�₷���A�ꕔ�͓V���ɂȂ��Ă��܂��܂����B

�@��͂Ȃ��ꂽ����

�@���y�E���R����ɖL�b�G�g�����썶�݂ɕ��\���z�������߁A�Q�����Ð�͗��삩���͂Ȃ���܂����B

�@�ʋ���Ⓑ������]�ˎ���̕�i���i�ꎵ�Z�l�j�N�̑�a��̕t���ւ��ɂ���āA�㗬�̏W����������܂����B

�@�����̉͐���C�ɂ���ĉ͓�����̍^���̔�Q�͌������܂������A��n�̔r���s�ǂ͈ˑR�Ƃ��ĕς��܂���ł����B

�@���Z�Z�N��ȍ~�ɋ}���ɂ����s�s���ɂ���āA��n�͐Z���̊댯���������Ȃ�܂����B

�@���̂��߁A�͏�������Ɍ@�艺�����A��苭�łȒ�h���z����A��K�͂ȗV���r��r���|���v�ꂪ���݂������܂��B

�@�܂��A�����̗����ɂ���āA��ǂh�u��ɂȂ��Ă��܂��B

�@����ł́A�s�������ӂɋ߂Â���e����݂��ꕔ�ɂ����Ă��܂����A���R�̐�̂����ނ�����߂��ɂ͎����Ă��܂���B

�@���݂̐�̎p�́A���̒n���ł́u�����E�����v�̒������j�̖��ɂ��ǂ�������̂Ȃ̂ł��傤�B

�@�Z�@�l�Ԃ�����グ���u���R�v�\�\�X�̈ڂ�ς��

top

�@���ʂȎ��R�̐X

�@�����ł�����Ǝ��_��ς��āA�����ӂł̐X�̈ڂ�ς������Ă䂫�܂��傤�B

�@���́A���ꂩ��Љ�邱�Ƃ́A�n�w�̒����猟�o���ꂽ���E��~����菬���ȁu�ԕ��v�̌������疾�炩�ɂȂ������ƂȂ̂ł��B

�@�ꕶ����́A�͓��p�A�͓����ƌĂ����C�̂���A�g���Ȏ���ł����B

�@�����̉��ӂ���ӂ̎��n�ɂ̓��V�����L����A��̒��ɂ̓��i�M�ނ��͕ӗт��A���R��h��ɂ̓P���L�A�j���A�G�m�L�A���N�m�L�Ȃǂ��͔ȗт��A��w���n�ɂ̓n���m�L�ނȂǂ�����т������Ă��܂����B

�@�����̗т̔w�ォ����ӂ̋u�˂�R�X�ł̓V�C�A�J�V�̐X���A�����R�̒�������R���߂��ɂ̓��~��c�K�̐X���A����ɎR���t�߂ɂ̓u�i�̐X������܂����B

�@����R����͓�����߂�ƁA�Z���̂��イ�����~���߂��悤�Ɍ��������Ƃł��傤�i�}7-21�j�B |

�}7-21�@����R�[���猩���ꕶ����ӊ�����퐶���㒆��

(2500�`2000�N�O�j�͓̉��Ζk�����ʂ̑z���}�i�n�ӁE���c���}�j

���V������Ƃ��鎼�n�тɂ͏���т��_�݂��A

�͐쉈���ɂ͉͔ȗтȂǂ����B�����B

�ɗ������闄��A�Z�b�R�n�����]�����B

|

�@���ł͉͕ӗт�͔ȗсA����т����邱�Ƃ͂قƂ�ǂ���܂���B

�@�������A�u�i�т͋����R�⊋��R�̎R���t�߂ŁA���~�E�c�K�т͖k�ێR�n�ȂǂŁA�V�C�A�J�V�̐X�͎Ў��тƂ��āA�����̖ʉe���Ƃǂ߂Ă��܂��B

�@�J���̎n�܂�

�@�퐶����ɓ���ƁA���̓`�d�ƂƂ��ɒ�n�̑�K�͂ȊJ�����n�܂�܂����B

�@�l�X�̓��V�������肱�݁A���邢�͏Ă������A�X���|���āu�V�R�̎��n�v���u�l�H�̎��n�i���c�j�v�ɂ��肩���Ă����܂����B

�@�͓����쒆�����̂������̈�Ղł́A�퐶����O���̐��c��\���������Ă��܂��B

�@����ɔ����s�̎u�I�i�����j��Ղ�c�䒆��Ր����ł́A�ꕶ����ӊ��̒n�w����C�l�Ȃ̉ԕ������ʂɌ������Ă��܂��B

�@���̂��Ƃ���A��삪�ꕶ����ӊ�����n�܂��Ă����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ��l�����Ă��܂��B

�@�܂��A�퐶����ɂ͋C���̒ቺ�⑽�J���ɂ��X�M�т��g�債���A�Ƃ��l�����Ă��܂��B

�@�X�̍r�p

�@��㕽����ӂ̋u�˂�R�n�ɂ́A�퐶����̏I��荠�܂ŃV�C��J�V�̐X���ӂ��Ɍ����܂����B

�@�퐶����̐l�X�͕��n�̑�K�͂ȊJ������܂������A�u�˂�R�n�ł͏Ĕ��Ȃǂ̂��߂̏��K�͂ȊJ�������s���܂���ł����B

�@�Ƃ��낪�Õ�����ɂȂ�ƁA�u�˂�R�n�̗l�q����ς��܂��B�������y�n�ɐl�̎肪����A�召�̌Õ��������������܂����B

�@�u�ˎΖʂɂ͓o��q�������A�{�b��̐��Y���J�n����܂����B�n��ɂ���Č����⎞���͗l�X�ł����A�u�˂�R�n�ɑ�K�͂ȊJ���̎肪������ꂽ�̂ł��B

�@���̌��ʁA�V�C��J�V�̐X�͍r�p���A�Õ��̂悤�ɐł�����ꂽ�l�H�̎R��A�q�̔R���邽�߂ɔ��̂��ꂽ�ÎR���L����悤�ɂȂ�܂����B

�@�X�̉�

�@�Õ����ォ�璆���̎����́A����ƈقȂ�A�J���Ǝ��R�̉͂̃o�����X���Ƃ�Ă��������ł����B

�@�{�b��Â���̂��߂ɓÂ��R�ƂȂ����u�˂��A����ȏ�ɐl�肪�����Ȃ��������߂ɁA�X�X�L�̑�������A�J�}�c���i�сj�ւƕς���Ă����܂����B

�@�������A�J�}�c�т͒������ł��܂���B

�@�A�J�}�c�͓������D�ޗz���ƌĂ���ނ̖ŁA���Â��X�̒��ł͉萶���邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł��B

�@���̂��߁A�A���ƌĂ�A���Â��X�̒��ł��萶���邱�Ƃ̂ł���V�C��J�V�̐X�i�ɑ��сj�ֈڂ�ς���Ă������̂ł��B

�@�X�̑I��ی�

�@����������ߐ��ɂ����āA�d�⌚�z���ނȂǂɁA���R�ɔ��肵�����������A�J�}�c���p������悤�ɂȂ�܂����B

�@�z���̃A�J�}�c�̐X��ێ����邽�߂ɂ́A�я��ɓ��A�����鉺�����̂��邱�Ƃ��������܂���B

�@�H�̍���A�������y���߂��̂��A�J�}�c�т̎���ꂪ�s���Ƃǂ��Ă����������������̂ł��B

�@����ɋߑ�ȍ~�́A���o�ϐ��̂����ꂽ�X�M��q�m�L�̐A�т��S���K�͂ōs���A�ꕶ����ȗ��̌����т�A���l�̉��������A�J�}�c���a�ƌ�ւ��Ă����܂����B

�@���̂悤�ɂ��āA�������������Ă���X���ł����������̂ł��B

�@���ꂩ��̐X

�@�S���I�Ɂu�A�J�}�c�̗����͂�v������A�A�J�}�c�т����Ƃ������ڂŁA��܂̋U�z���s���Ă��܂��B

�@����ǂ��A�A�J�}�c�̗����͂�́A���R�̐X�̎p�ł���ɑ��тɈڂ�ς�낤�Ƃ���r���̗l�q�ɂ������܂�

�i�}7-22�j�B

�@���ꂩ��̐X�͂ǂ��ς��̂ł��傤���B

|

�}7�|22�@�}�c�͂�̃A�J�}�c���i���������]�A�n�ӎB�e�j

�A�J�}�c�������͂ꂵ��Ύ����ڗ����͂��߂Ă���B

|

�@�R����5 �̂̐l���ԕ��ǂɂ��������́H

top

�@�t��ɂȂ�ƌ��܂��Ęb��ɂȂ�̂��A���́u�X�M�ԕ��v�ł��B

�@�X�M�ԕ��͌��w�������Ŋώ@����ƁA�l�̕@�̉��������ɂ���������悤�Ȏw��̓ˋN�������ł��i�}7-23�j�B

�@�X�M�ԕ��ǂ̌����ɂ͂��낢��ȗv�������邻���ł��B

�m���ɁA����l�̓X�M�ԕ��Ȃǂ̃A�����Q���ɑ��q���ɂȂ�����������܂���B

�������A�����班���O�̎���ɂ͌����ƂȂ�X�M�����Ȃ������̂��m���ł��B

�@�����ӂ̈�Ղł̉ԕ����͌��ʂŁA��̎����ɃX�M�������Ō��o����܂��B

�@�ЂƂ͌���ŁA�����ЂƂ͓ꕶ����ӊ�����퐶����ɂ����Ă̐��S�N�Ԃł��i�������A���k���ł͒����܂ŃX�M�����������悤�ł��j�B

�@���̎����ɂ́A�����葽���̃X�M�ԕ������т܂���Ă����悤�ł��B

�@�Ñ�l���@�������炵�Ă����̂ł��傤���B |

�}7�|23�@�����X�M�ԕ��̌������ʐ^�i�n�ӎB�e�j

���͒n���ɂ��Ƃ���Ɛԓ������A�E�͋ɕ������猩�����́B

�{���͍��̌̂̂悤�ɋ��`�����A�E�̌̂͋ɕ����Ɋ���Ă���B

���̎w��̓ˋN���A�E�ł͂��ւ��̂悤�Ɍ�����B

�ʐ^���̃X�P�[���́A10�}�C�N�����[�g���i1/100mm�j�B

|

|

�@���@�������̕ϑJ�Ɨ��p top

�@�͓��p�̍K

�@�ŋ߁A�z�G�[���E�E�H�b�`���O���S���W�߂Ă��܂��B

�@�g���������̊C�܂ŏo����������l�̖ڂɁA����ȊC�m�������ǂ̂悤�ɉf���Ă���̂ł��傤���B

�@���́A�͓��p�̂قƂ�ɏZ�ꕶ�l���A�N�W���̃_�C�i�~�b�N�ȃW�����v�⒪������ڂɂ��Ă��܂����B

�@�������A�l�����˂炤�s���፷���ŁB

�@�͓��p�ɂ��܂����C���w����̓N�W���̉�������������܂��B

�@�n���S��r���̍H������Ƃ������n���[���Ŕ�������܂��B

�@�����s�z�s���Ń}�b�R�E�N�W���A�n���S�����i���܂��Ɓj�w�Ń~���N�N�W���A���p�݂̒����敽�쒬�i�Ђ�̂܂��j�ŃU�g�E�N�W�����������Ă��܂��B

�@�ق��ɂ��A�V���`��C���J�A���W���U���E�}�_���g�r�G�C�ȂǏ����g�����C��ł������������A���ł����Ȃ��݂̃A�J�G�C�E�{���E�^�C�ނƂƂ��Ɍ�����܂��B

�@�ꕶ����ɋC�g�����Ȃ�ɂ�āA��������I�ɐ�����ʂ��āA�����̒g�����C�ɂ��ގ�ނ��p���ɂ���Ă������Ƃ����������܂��B

�@�͓��p�̓����̎�ނ͍��̑��p�ɔ�ׂāA�o���G�e�B�[�L���������ƍl�����܂��B

�@�܂��A�L���i�Ƃ�Ȃ��j�s����i�قÂ݁j��Ղł́u�L�̗сv��������܂����B

�@�C�������[�g���t�߂̍��ƓD�̑w�ɁA�����珇�Ƀ}�e�K�C�E�I�I�m�K�C�E�`���������L�K�C�i���ł͑�ς߂��炵����j�Ȃǂ��A�����Ă�����Ԃ̎p�Ŗ�����Ă����̂ł��i�}7-24�j�B

�@�ꕶ���㒆���̓y��⋙�Ԃɂ����I������������A�������ꕶ�l�̖K�ꂽ�C�ӂł��������Ƃ��킩��܂����B |

�}7-24�@�I�I�m�K�C�̌Q��(��ψ�ՁA��B�e)

�����ł��������̎p�̂܂ܖ�����Ă����B

����������������琅�ǂ��o���Ă����D�܂�ŊL�̗т̂悤���B

|

�@���������l�X

|

�}7-25�@�͓����̋��勛�E�V�T�����i�v�ی��}�j

�S����2.5m�ɂ��Ȃ邱�̋��͉͓��p��͓����ɂ������Ό���ꂽ�B

�ꕶ�l��퐶�l�̋��̊l���ł͂����Ƃ��啨�������B

|

�}7-26�@�E�V�T�����̍��i���s����������j

��i�͊{�̍��A���i�͔w���B�{�ɂ͉s�����������Ă���B

�����͑S��1m�̃T�����̕W�{�B

�E�V�T�����̍��������ɑ傫�������킩��B

|

�@���̖L�x�Ȑ��Y�������A���R���������݂ɗ��p���閼��ł������ꕶ�l���ق����Ă����͂�������܂���B

�@���Ӌ߂��ɏZ�݁A����ɋ����������Ƃ��L�˂���킩��܂��B

�@���s������̐X�̋{��Ղɂ́A�����ő�[�g���̊L�˂̑w����Z�Z�Z�������[�g���ȏ�ɍL����A�����{�ő勉�̊L�˂�����܂��B

�@�L�ގO�Z��A���ވ�Z��A�M���ވ�l��ȂǁA�Ƃ��ɐ��Y��������������܂����B

�@�����[�����ƂɁA�ꕶ�������Ɩ퐶���㒆���̑w�ł́A�����̎�ނɕω��������܂��B

�@���̎����ɁA�L�̓}�K�L����Z�^�V�W�~�֑ւ��A�W�����������܂��B

�@����͓̉��p���͓����ֈڂ�ς�����̂ł��B

�@�͓����̎���ɂ��A�����s�����i�������j�A�����i�݂��͂��j�A�S�Ր��{�m���ŊL�˂������܂��B

�@�Z�^�V�W�~�A�N���_�C�A�X�Y�L��R�C�Ȃlj͌����牺����ɐ��ގ�ނ������A���X�S���[�g���ȏ�ɒB���鋐�勛���߂܂����܂����B

�@���݂͋�B�ł킸���Ɍ�����E�V�T�����ł��i�}7-25�A26�j�B

�@����͉͓������ӂ̈�ՂłƂ��ɑ���������܂��B

�@�ꕶ����O���ɂƂ��ɘp�ɂ���Ă����ق��̎�ނɔ�ׁA�D��������������܂Ŏp�������Ă����悤�ł��B

�@�ƒ{�������l�X

�@�ꕶ�l��퐶�l�����͖�R�ɃV�J��C�m�V�V�Ȃǂ����߂܂������A�͓����̎���ɂȂ�Ɩ쐶���������ƒ{�̈�̂������Ȃ�܂��B

�@�������_��ς��āA�l�₪�嗤�����Ă��������Ƃ̂����������Ă݂܂��傤�B

�@�܂��A�ꕶ��������^�̌�����퐶����Ɍ����܂��B

�@�����s�T���Ղŏo�y�������͎l�����ɂ�������ŁA�ߔN�A�̊i����������܂����B

�@�ܐ��I�ɂ͎l����i�����傤�Ȃ�āj�s����s�����Ŕn�̏o�y�Ⴊ�}�ɑ����܂��B

�@�n�̎��{�Z�p���嗤��������炳��A�ΔȂ̕���͖q��Ƃ��Ă����p���ꂽ�悤�ł��B

�@���͂��x��ĘZ���I�ɑ����Ȃ�A���c�̒n�w�̕\�ʂɑ��Ղ�����������܂��̂ŁA�_�k�p�Ɏ����Ă����̂ł��傤�B

�@�����̓����̑����́A�͓�����ŕ�炵���l�X�ɂƂ��Đg�߂ȃp�[�g�i�[�ł������̂ŁA�쐶�����Ƃ͈�����Ō�����܂��B

�@���悻���Z�Z�N�O����A�l�X�Ɠ����̂������ɂ͕����̋�����s�s�̔��B���e��������ڂ��܂����B

�@����s�s�E���Ɠ���

�@�l�X�Ɠ����Ƃ̊W�́A�]�ˎ���̑��ł͌���ɂ��Ȃ�߂��l�q�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�鉺���Ղ̃S�~�̑w���猩���邽������̓����̍����������Ă���܂��B

�@�������H���̊�{�͋���ނŁA�܁Z��ȏ�̋���������܂��B

�@�}�_�C��ܔ��A�}�C���V���Z�������s��߂��Ɏ̂Ă��Ă������Ƃ�����܂��i�}7-27�j�B

�@���˓��C�E�����m�E���{�C�ȂǍL�͂Ȓn�悩�琅�Y�������ʂ��͂��߂܂����B

�@�M���ނ̓V�J��M���ɁA���E�C�m�V�V�Ȃǂ��H���̎嗬�ł����B

�@��ł����I�I�J�~��J���E�\�������A�܂������ʂ͖L�x�������̂ł��傤�B

�@�V�J��C�m�V�V�͎}���i��둫�Ȃǂ̍������ɂ炳�ꂽ���j�̏�ԂŒ��ɂ������܂�A�b�̎��͓s�s�Z���ɂƂ��Đg�߂Ȃł����Ƃł͂Ȃ��Ȃ��Ă����悤�ł��B

�@����s�s��₪�A�����ɏZ�ސl�X�̈ݑ܂������߂ɁA�H�ו��̐��Y�Ɨ��ʂB�����Ă����Ȃ��ŁA����̐H�����⓮���ς�����グ���̂ł��B |

�}7-27�@�܂Ƃ߂Ď̂Ă�ꂽ�}�_�C

�i���鉺���ՁA���s����������j

�S��30�`70cm�̃}�_�C��15�����̂Ă��Ă����B

���������Ă��Ȃ���������A���Ƃ����������Ȃ��B

|

�@���@��n������\�\�s�s�̔����Ɗg��

top

�@�y��

�@���͂����đ��Ə����܂����B

�@��쉈���ɂ������`������㒬��n�ɂ̂ڂ��Ă����}�ȍ����ƌĂ�ł����̂ł��B

�@���̏㒬��n�̐����A�D��̓�ɓ��V���Ƃ����n�悪����܂��B

�@�]�ˎ���ɂ͂��̒n�ɐ��E�L���̓��̐��B��������܂����i�O���r�A�ʐ^�`�j�B

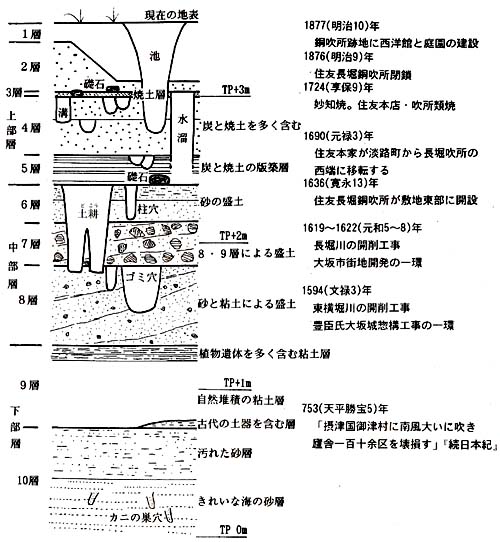

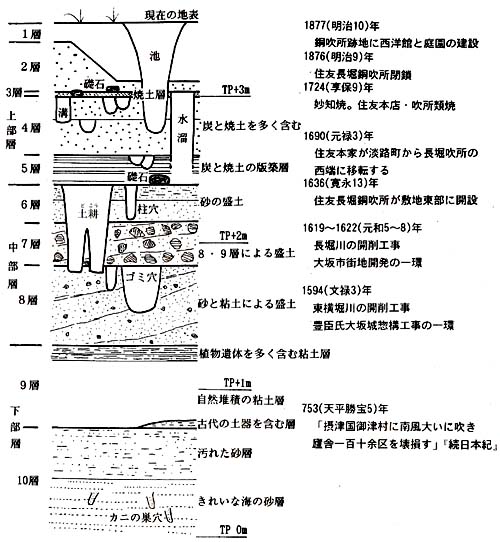

�@���̒n�̔��@�����ł́A���݂̒n�ʂ���n����E�܃��[�g���̊ԂɁA�C���痤�n�ɕω����A����ɓ��̐��B���ƂȂ��Ă����ߒ��̒n�w���ςݏd�Ȃ��Ă���̂������܂����i�}7-28�j�B

�@�Õ�����܂ł́A�����͍��B�ŊC�Ɗu�Ă�ꂽ���̒��������悤�ł��B

�@�D�F�̍��w�̒��ɃJ�j�̑�������������܂����B

�@�E�ޗǎ���ɂ͈ꎞ�I�ɗ��n�ɂȂ�A�l�X���c�����k���Ă��܂������A�c���̒n�w�̏�ɂ͐A���̌s�⍪�𑽂��܂����S�y�w�i�}7-28��9�w�j���͐ς��Ă��܂����B

�@�Ăт��������ɂ���A���n�ɂȂ����悤�ł��B

�@���̍����S�y�w����ɁA���ƔS�y����������������܁Z�Z���`�̐��y���͐ς��Ă��܂����B

�@�l�Ԃ��n�ʂ����������������Ƃ��킩��܂��B�ŏ��̐��y�i�}7-28��8�w�j�͊D�F�̍d���S�y�ƍ����������Ă��܂����B

�@�D�F�̍d���S�y�͂��̕t�߂ɂ͂���܂���B |

�}7�|28�@���̐������Ղ̒n�w

(���s���������Z�F�������Ք��@������2�n��������1991�ɉ��M)

|

�@��܋�l�i���\�O�j�N�ɖL�b�G�g���㒬��n�̐����ɓ����x����J�킵�����ɁA�@��グ����n�̔S�y���^��ł����̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă��܂��B

�@���ڂ̐��y�i�}7-28��7�w�j�́A�A���̌s�⍪���܂����S�y�ƍ����������Ă��܂����B

�@�����S�y�͍ŏ��̐��y�̉��ɂ��������n�̒n�w��������炳�ꂽ���̂ł��B

�@�����n�̂����k�ɂ͍]�ˎ���͂��߂̈�Z����i���a���j�N�ɊJ�ʂ������x�삪����܂����B

�@���x��̊J��H���ɂ���Č@��グ��ꂽ�S�y���A�����ɐςݏグ���Ă����̂ł��B

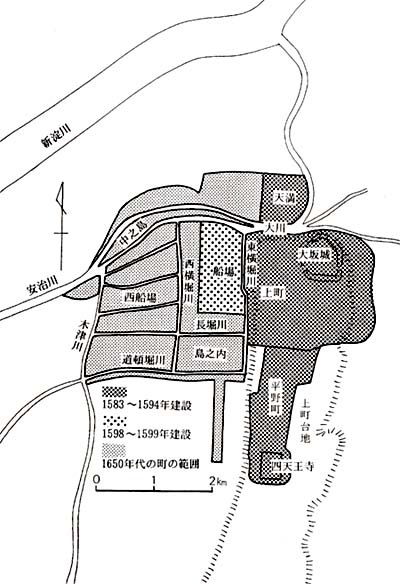

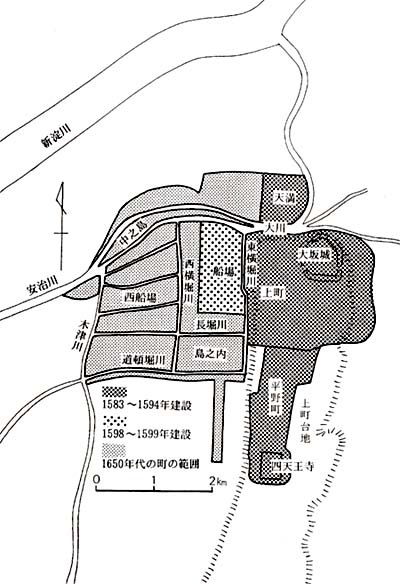

�@�s�s�̔���

�@�͓��n�悪�C���炵�����ɗ��n�ւƕω����Ă������A�㒬��n�̐����̑��p�ɖʂ����n��ɂ́A��k�ɂ̂т鍻�B���`������Ă��܂����B

�@�Õ�����̋Ђ���ɍ��B�������삪�@����ƁA���͐��˓��C�Ƒ�㕽���ޗǖ~�n���ނ��ԓ�����ʂ̃��[�g�ƂȂ�A�E�ޗǎ���ɂ́u��g�Áv�i�Ȃɂ�Áj�ƌĂ��`���u����܂����B

�@�₪�āA��������ȍ~�ɂȂ�ƁA���̂�����́u�n�ӒÁv�ƌĂ��`�ƂȂ�A�����𒆐S�ɁA�吨�̐l�X���W�܂�Z��ŁA�s�s�����܂�܂����B

�@��n�̑���

�@�㒬��n�̐����ɑ͐ς����n�w�́A�����܂ł́A�����Ɏ��R�̉c�͂ʼn^��Ă������̂ł��B

�@���̍��̐l�X�͑�n��傫�����ς��邱�Ƃ͏��Ȃ��A�n�`���������ēs�s�������Ă��܂����B

�@�������A�ߐ��ɂȂ�ƁA�l�X�͎��R�̒n�w�̏�Ɏm����A����܂ł̒n�`��傫���ς��Ă��܂��܂����B

�@�s�s�ɐl�����W�����A�L���͈͂̐�����Ԃ��K�v�ɂȂ��Ă�������ł��B

�@�G�g�͑�������^��ł����y���őD��ɏ鉺�������Ă��܂����A���얋�{�͖��Ԏ��{�ɗ����āA�L�͒��l�ɐ������킹�ēy�n�����A�����g�傳���Ă��܂�

�i�}7-29�j�B

�@�������Đl�X�́A���y���Ă������l�H�̒n�w�̏�œs�s���L���Ă����̂ł��B |

�}7-29�@�ߐ����̊g���i�����Ґ}�j

|

�@�s�s�̍ЊQ

�@�l���������A�������W�������s�s�ł́A�l�X�Ȍ����ɂ���ЊQ�������N����܂��B

�@�n�k��䕗�A�Ђ������ł��B

�@�L�b�Ƃ��ŖS������Z��ܔN�́u���Ă̐w�v�ɂ��Ђ�A�ꎵ��l�N�́u���m�āv�i�݂傤���₯�j�ƌĂ��ЂȂǁA�ߐ��̑��Ŋ��x����Ђ����������Ƃ��L�^����Ă��܂��B

�@�قƂ�ǂ��ؑ��Ɖ������������A��x�Ђɂ����ƁA�����瓦����̂��������ς��ŁA�����o���Ȃ������ƍ�����̑����͌����ƈꏏ�ɔR�����Ă��܂��܂����B

�@���Ƃɂ͊��ⓩ����A�����A�M���čd���Ă��y�ɂȂ����Ǔy���A�D��Y�ƂƂ��Ɏc����܂����B

�@���̂悤�ȉЂ̎c�[���͐ς����̂��ēy�w�ł��B

�@�ēy�w�₱��ɂ�����ꂽ�n�ʂ��ׂ������ׂ�ƁA�Ђ���O�̐�������⒬���݂̗l�q���킩��܂��B

�@�ēy�w�͓s�s�̗��j��T��d�v�Ȍ��̂ЂƂȂ̂ł��i�O���r�A�ʐ^�a�j�B

�@��������s�s

�@�Ђ̂��ƁA�l�X�͏Ă��쌴�Ɍ������Č����悤�ƁA�Ă��y��ʂ̂Ƃ��납��^��ł����y���ŏĂ��Ղn���܂��B

�@�ߐ����ł��A���g���̏ēy�w�Ɛ��n�w���d�Ȃ��Ă��܂��B�����͍ЊQ�ɂ������������������l�X�̐����͂��ے�����n�w�Ȃ̂ł��B

�@�s�s�͔������Ĉȗ��A�т��̍ЊQ�ɏP���A���̂��тɕ������Ă��܂����B

�@���S���ĕ�点��V�����s�s�����邽�߂ɁA�l�X�͑�n�ɗ͋������������Ă����̂ł��B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |