|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章

1 太古の植物 top

1.2 植物の始まり

|

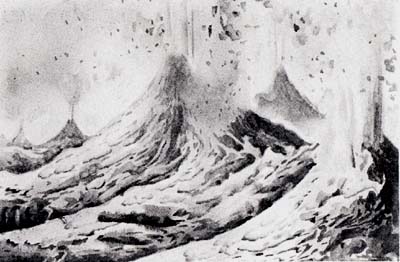

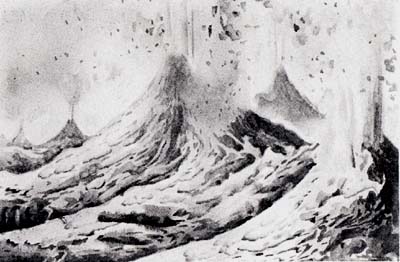

火山が活動し、海はにえたぎっている地球の出来はじまり

|

地球上最初の植物は水中に生活するものだった

|

太陽からわかれたばかりの地球の初めは、まだかたまらないものでしたが、それが、しだいにドロドロに熔けた岩の塊になり、表面から冷えてきて、薄皮のようになって来ました。

いわゆる地球の赤ん坊です。

地球は薄皮ができたころは、まだまだ温度は非常に高く、水は全部、水蒸気になっていましたが、しだいしだいにさめて来て毎日々々、熱い湯の雨が降り、熱湯の海ができました。

しかし、地球の表面は、軽い岩と重い岩とにわかれていて、ちょうど氷が水の上に浮くように、軽い岩は重い岩にはまりこみ一段と高くなって、陸になっていました。

つまり陸と海ははじめからわかれていたのです。

海がしだいに冷えるにつれて、海中に生物がわきました。

今では生物がわくということはけっしてないのですが、その時はわいたのです。

それで海水はまだまだ手も入れられないほどの熱さでした。

初めは、そういう高い温度にも生きて行ける生物ができたのでしょうが、それは今でも、熱い温泉の中に、ある種のバクテリアや下等の藻類が生活していることでも、そう思われるわけです。

バクテリアや下等の藻類は、たった一つの細胞だけのもので、生物では一番小さく、一番下等と思われていましたか、別項でのべたように、それより小さいリケッチャやビールスが、電子顕微鏡によって発見されました。

これは、目にも見えないどころでなく、もうこれより小さい生物はないだろうと思われるほど小さいものです。

ビールスのほうは、どうも生物だが無生物だが、生きているか死んでいるのかさえ、さっぱりわからない不思議なものです。

ですから、初めて海にわいたものは、こんなものだったと想像されます、

何かのはずみで、特別な化合物の組合せが偶然にでき、それに生命が生じたと考えられます。

このことは、現今の科学では、どうしても無生物を生物にすることができませんし、自然にもそんなことはあり得ないのですか、もっともっと科学が進歩したら、あるいはそんなことができるかも知れません。 |

|

それで植物にかぎらず、動物でも、一番初めはどんなものだったかの研究は、中々むずかしい問題です。

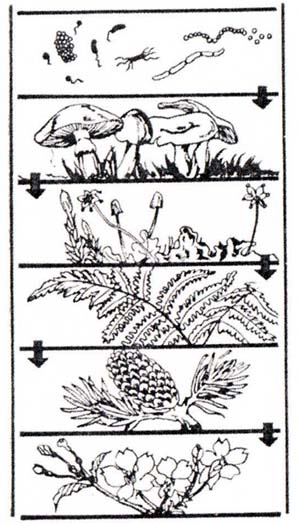

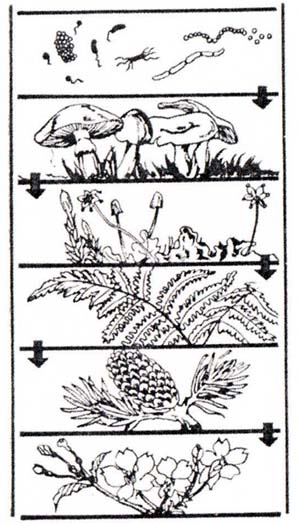

まず最初はリケッチャのようなもの、次はバクテリアのようなもの、藻類とか苔類とかのようなものと、しだいに進化して行ったと思われます。

それらの種頬の中間にあって、はっきりと証明できるものがないので、想像の域は出ませんか、とにかく非常に簡単な、ただ一つの細胞の生物から、しだいに集団的となり、組織をつくるようになり、ついに植物のほうでは、花が咲いて実のなる種子植物にまで進化したことは、ほとんど疑うことはできません。

それらの下等な献物は、初めは生活に都合のよい、水の中の生活であったでしょうが、それがついに陸上に上って来たものと思われます。

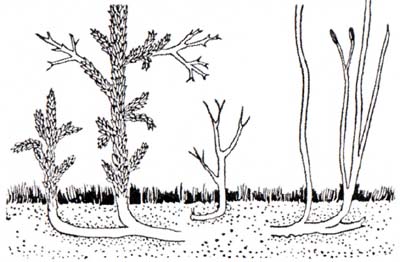

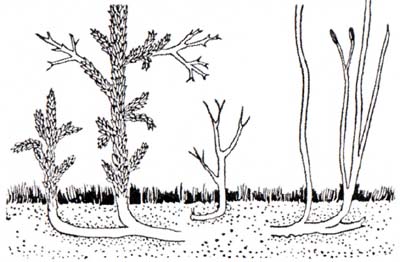

古生代のデボン紀の化石が証明するように、陸上に上って来た植物は、根がなくて、スギナやヒカゲノカズラのように、地下茎があったのです。

ホルネアやリネアという植物は、もっと下等で葉さえないのです。

しかし、植物体には気孔があり、葉のかわりをしていました。

また、管束(かんそく)のないようすは、藻類にも似ています。

そして枝の先には胞子の袋ができ、胞子で増えていたちのでしょう。

陸上に上っても、乾きにたえられるものが、苔類や羊歯類に進化しました。

そしてしだいに、現在の植物に近づいて来ます。

第一には根が発達しましたし、水分を体外へ出さぬため、表皮の発達を見ます。次で管束(かんそく)もできて来ました。 |

デボン紀の初期と中期との植物(復原図)(1)アステロキシロン

高さ30センチ、(2)ホルネア、(3)リネア、共に高さ3〜4センチ

|

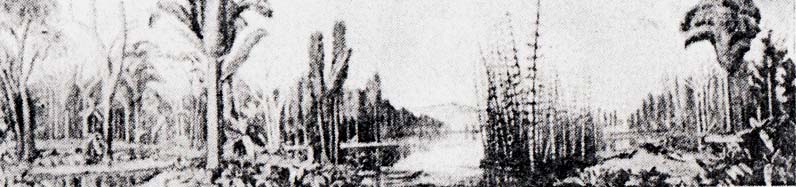

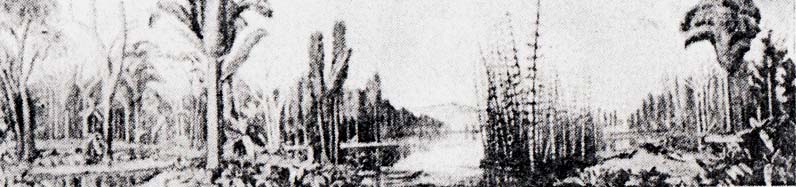

古生代の終りころになると、高等の種子植物もでき、ことに石炭紀を中心としておおいに栄えました。

その頃、羊歯(しだ)のなかには大森林をつくり、大きな茎は天をつく勢でした。

ロポク(蘆木)などは高さ三十メートルもあり、ほかにリンボク(鱗木)、フウインボク(封印木)などのヒカゲノカズラ類の植物は、天下を我物顔にふるまって威張(いば)っていたものですが、“驕(おご)るものは久しからず”で、その内に気候の変化や、そのほかの理由で絶減のうきめをみました。

今の石炭は、大抵この時代の植物が炭化したものです。

今でも熱帯地方は、木生羊歯(もくせいしだ)の大きいものかあり、苔の卵類でもニュージーランドには、高さ五十センチにもなる種類があります。

しかし、これらの種類の盛んな時代はもうすぎて、今では、高等の種子植物の時代にうつっているといわれます。 |

羊歯(しだ)植物の仲間がうっそうと茂っていた石炭紀ごろの大森林

|

1.2

石炭も植物 top

|

石炭紀の植物、フウインボグ、ロボク、リンボクなどが茂っていた

|

|

石炭層のようすかよくわかる露天掘り

|

石炭の中から発見された羊歯の化石

|

石炭の中から発見された

植物の化石の顕微鏡写真

|

石炭は、植物が枯れたものが、腐らずに炭化してできたものですが、初めは石炭が植物からできたとはわかりませんでした。

一八三六年にハットン氏とリンク氏とによって、石炭の中にたくさんの植物の細胞があることを発見されてから、植物の変化してできたものであることがわかりました。

現在社会で発掘されている石炭は、古代の石炭紀という時代にできたものが多く、ロボクや、リンボクや、フウインボク、そのほかの大木が炭化したのですが、日本の石炭は第三紀にできたものです。

石炭は皆さんもよく知っているように、無煙炭、黒炭、褐炭(かったん)、泥炭(でいたん)とにわけられていますが、無煙炭や黒炭は古く、褐炭や泥炭はそれより新しいので、これには植物である証拠が残っています。

褐炭は亜炭ともいって、本質の構造がはっきりと残っていまして、色は黒褐色ですが、ときには黄色や黒色のものもあります。

光沢(こうたく)のあるものやないものなどいろいろと違ったものがあります。

すぐに燃えますが、黄色の炎や煙を出し、とても臭い匂いがします。

次に泥炭(でいたん)は、湿地などに積った植物の遺骸が、やや炭化したもので、褐色または黄色をしていて、繊維がこんがらがった塊です。

石炭の内ではもっとも新しいもので、石炭になる第一歩というものでしょう。

泥炭はミズゴケなどの蘚類やアシなどのイネ科植物、ヤナギ、ツツジの種類などがよくわかります。

空気の流通がわるく、バクテリアの発生が少いところなので、腐らずに炭化したものです。

宮城県の仙台や松島に行きますと、うもれ木の細工物が、どこの店にも飾ってあります。

これは地質時代の木が、地層の中にうずもれて、ほんの少しばかり炭化したものですが、色は少し黒味がかった褐色をして、木目がはっきりと見え、中々かたくなっています。

広瀬川や名取川の川岸、川底などから出ますが、お盆、茶托(ちゃたく)その他の器具につくって、よく細かい彫刻などがしてあります、

やはり植物が変ったものに、珪化木(けいかぼく)というものがあります。

大昔の木が土の中にうずもれ、地下水に溶けている膠質珪酸(こうしつけいさん)というものによって、植物体がおきかえられてできたもので、本来の木の組織を残している珪質(けいしつ)の岩石です。

時には美しい木目をあらわし、またさらに結晶して、その一部が玉髄(ぎょくずい)という鉱物になっているものもあります。

この珪化木(けいかぼく)は、もとの植物によっていろいろと呼ばれていますが、九州の筑豊(ちくほう)炭田のマツ石、福岡県の帆柱石(ほばしらいし)、常磐(じょうばん)炭田のサクラ石などはことに有名です。

1.3

古生代の植物 top

フウインポクの復原図 |

石炭紀の地層から出るリンボクの

化石(鱗状の葉の跡) |

リンポクの復原図 |

ロボクの復原図 |

ロボク(蘆木)は古生代植物の一つで、羊歯植物のトクサに近い類です。

茎は大きく育ち、高さ三十メートル以上になります。

茎の中心には、髄の孔があり、形は円筒状で、その横断面は、せんい束が内から外に向っています。

トクサのような節があって、節からすぐに葉を出します。

その形もトクサ科のスギナが、茎の周りから外へ出るような形となります。

または節から枝を出し、その枝に葉をつけますが、輪生(りんせい)といって、車の心棒から腕木が外に出ているような形をしています、

茎の節と節との間の表面は、スベスベしたなめらかなものや、あるいはたての細い線のあるものなどがあります。

葉は単脉(たんみゃく)で、針のような葉の落ちたところには、円盤状の凹んだ葉のあとが残ります。

これは、古生代の初めのほうの石炭紀には、非常に茂って、終り頃の二畳紀には、しだいにおとろえて来ました。

わが国では、島根県鹿足郡笹ヶ谷付近の石灰岩中に発見されました。

リンボク(鱗木)またはウロコギというのは、やはり古生代の植物で、羊歯植物の、ヒカゲノカズラの仲間です。

ロボクのように高さは三十メートルくらいにもなり、長い茎の下部は枝がなく、頂上の方にたくさんの枝わかれをします。

枝はさらに細かくわかれて、茎の表面には、ひし形の葉のあとが、うろこのようにななめに列をつくっています。

葉は針状で、若い枝にだけ集ってつきます。葉は古枝の葉の落ちたあとは、特有のひし形をしています。

これが規則正しくならぶので、美しいひし形の模様が、魚のうろこのように見えるわけです。

胞子のできるところは、毬果状になって、枝の頂上または茎の側面につきます。

根はたびたびわかれて、広くひろがって行きます。

古生代の石炭紀に茂り、ほかのこの時分の植物とともに、大森林をかたちづくり、石炭のもととなったものです。

この化石は、ヨーロッバや、中国、朝鮮では、たくさん発見されました

フウインボク(封印木)というのも同じ古生代のもので、羊歯植物のヒカゲノカズラの種類です。

幹は細くて高くなり、高さは三十メートル以上、茎の下のほうは六十センチもあります。

葉はたいそう長く、そして密生します。

葉の落ちたあとには、六角形またはひし形の葉のあとがたてに整然とならび、葉痕(ようこん)の面には、さらに三つの小さい痕(あと)が見え、中々美しいものです。

胞子をつくるところは、円錐形または毬果状となり、たくさんの大小の胞子を出します。

古生代の初めの石炭紀にもっとも栄えました。

イワヒバ科にいくらか近い種類といわれます。

1.4 ソテツと羊歯との合いの子 top

|

羊歯とソテツのあいの子

スフエノブデリジュウムの化石

|

シダ状種子植物ロッソプテリスの芽の化石

|

シダ状種子植物ニューブテリスの葉の化石

|

大昔は、花の咲く植物はなくて、子供を増やすためには、胞子をこしらえて、自分の子孫をぶやしていたのです。

今、その仲間で一番進化したものが羊歯類です。

それが進化して花が咲いて実がなり、その種子で子孫を増やすようになったのですが、このことを証明するのに、まことによいものが化石中に発見されました。ソテツ・羊歯(しだ)類とか、羊歯状種子植物類とか呼ばれるものです。

ソテツ類は、立派に花が咲き実がなりますか、羊歯類は花が咲かず胞子で殖(ふ)えます。

この二つの違った種類の形や性質を一人で持っているという植物ですから、学問上非常に大切な発見でした。

羊歯類とソテツ類との形や性質を、一人で持っているために、羊歯類のほうへ入れられたり、裸子植物のほうへ入れられたりしていて、花の咲く種子植物と、花のない隠花(いんか=胞子)植物との真中にある、合いの子ということになります。

この植物は、大昔の古生代の石炭紀や二畳紀には非常に元気よく茂っていましたが、その後に気候の変化やそのほかの理由で育たなくなり、ついに絶滅してしまったのです。

葉を見ますと、羊歯類によく似ていて、羽状の複葉で、幹のできかたも羊歯類に似ています。

しかし羊歯類の幹は、太く生長しないのに、この植物は太くなりますから、ソテツ類に似ているわけです。

また、葉面に穀斗状器(かくとじょうき)というものがあって、その中に立派に種子ができるという、本当に両方の形や性質をかねて持っているめずらしい植物で、花の咲かない下等な植物と、花の咲く高等な植物との中間にあり、下等な花の咲かないものから、高等な花の咲くものへ進化して行くようすを、よく示してくれます、

この植物には、リギノデンドロン科のものと、メズロサ科のものとが発見されています。

今まで学者は、花の咲かない羊歯類がだんだんと進化して、花の咲く高等なものになったのだろうと、思っていたのですが、それを証拠だてるものがありませんでした。

それが、この発見により、はっきりと決定したわけです。

これとは別に、北海道の石狩炭田からめずらしい化石が出ますが、これはキカデオイデアといって、古生代のジュラ紀、白亜紀あたりの地層からたくさん発見されます。

裸子植物で、きわめてソテツ科植物に似ているもので、茎の面にはいっばいにひし形の模様がありますが、これは葉のおちたあとで、その間に丸いつぼみの形のものが見えます。

この丸いものは、雄器(ゆうき)、雌器(しき)といって生殖の器官です。

1.5

生きてにいる化石 top

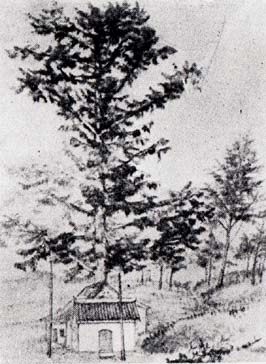

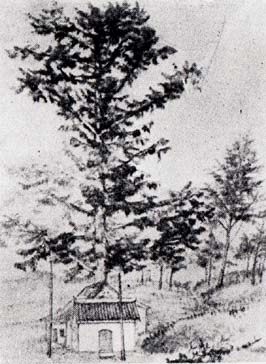

中国四川省にある太古の植物メタセコイア |

北海道夕張炭鉱で発見された

メタセコイアの化石 |

吹上御殿に植えられたメタセコイワと昭和天皇 |

化石が生きているといったら、皆さんはびっくりされるでしょう。

昭和十六年(1941)のことです。

三木茂博士は、日本産の第三紀鮮新世の化石にもとずいて、メタセコイアという、新しい属をつくりました。、

この属の特徴というのは、毬果(きゅうか)が楕円形で、種子の周りには翼(よく)がついています。

そして葉は十字形に対生(たいせい)、二列にならび、葉の裏面の気孔は、中央の筋の中肋(ちゅうろく)に平行します。

葉をつけている小さい枝は、あとで落ちてしまいます。

この点では、これに似ている属のセコイアとタキソジュームから、区別することができます。

メタセコイアの化石は、各地から発見されましたか、ことに和歌山県、大阪府、岐阜県などに多く出ました。

ところが、この化石になって発見されたメタセコイアが、今も生きているところがあります。

それは、おとなりの中国の奥の四川省です。

このことは、アメリカのカリフォルニア大学古生物学教授のアール・ダブリュー・チエネー博士、そのほかの学者たちによって承認されて、第二次世界大戦後の学界にぎわしたものです。

それと同時に三木博士のお手柄も、大きく浮びあがって、世界の学者の注目の的となりました。

昭和十八年(一九四三年)に、中国の農林部の王(ワン)氏は、四川省万県の東南方、磨刀溪(まとうけい)付近に内生しているめずらしい毬果植物を研究して、その翌年、花と毬果を採集し、これを南京大学の鄭教授に送って、鑑定をたのみました。

鄭(チェン)教授は、ちょうどその頃は戦争中であったし、参考書も不足なのでとうとうわからず、属名種名を決定することができませんでした。

その後これを北京の胡(フウ)博士に送って研究をたのんだところ、胡博士の研究によって、この植物はさきにわが国の三木博士が発表した化石植物のメタセコイア属の生きた一新種であると決定し、三木愽士が発表した年から七年後の一九四八年に胡氏と鄭氏と共同で、この植物に対してメタセコイア・グリブトストロボイデスという学名と水杉(スイサン)という中国名とを命じ、次のように発表しました。

その要項は、落葉の喬水で、大きいのは高さ三十五メートル、その太さは胸の高さで二〜三メートルぐらい。

木の皮は糸のようにはけ、小さい枝は長さ七センチ、下のほうには永存性のうろこのような葉があり、線形の葉は対生するというのです。

花は単性花、毬果は年内に熟し、長さ卜八〜二十五ミリ、幅十六〜二十三ミリの楕円形です。

種子は平たく、周りに翼があって、長さ五ミリ、幅四ミリ、そして子葉は二個あります。

前記チェネー博士その他の好意により、アメリカで発芽した苗を、日本各地で現在栽培していますか、相当の大きさに生長しています。

とにかく、三百万年から六百万年の大昔に栄え、二百万年前にはすでに絶滅して、今ではただ化石だけだと思われていた植物が、現在もなお中国の山奥に勢いよく育っているということは、全く思いがけないことで、学術上の研究のためにも、一般の人々の興味としても、まことにけっこうなことと思います。

2 将来の植物

top

2.1 植物の進化

植物も動物でもその初めは、非常に簡単な生物でしたが、長い年月の間にしだいに進化して、現在のような花の咲く高等な植物や、哺乳類のような高等動物や、人間のような最高のものまでできて来たのです。

では、どうして生物は進化するのでしょう。

これを説明するのには、進化論を語らなければなりません。

フランスのキュビエーは、化石を研究して、古代の生物は、今日のものと非常に違っているので、これは、球に大変災がおきて、その時の生物は全滅して化石になってしまった。 今日の生物は、その後に新しくできたのだという説をたてました。

これが天変地異説(てんぺんちいせつ)といわれるものですが、いろいろ矛盾した点があります。 |

天変地異説を唱えたキュビエー

|

自然淘汰説を唱えたダーウィン

|

フランスのラマルクは、一八〇九年に、『動物哲学』という本を書いて、生物は、各器官の用・不用によって、しだいに変って行く。

すなわち生物の器官は、これを多く使うと発達し、使わないと退化するという説(用・不用説)です。

たとえば、ジラフ(キリン)は、高い木の葉や実を食べていたために、首が長くなり、モグラは暗い地面の中にばかり住んでいたために、あんなに目が小さくなったというのです。

しかしこの説も完全とはいわれません。

イギリスのダーウィンの説は、生存競争のため、生活に適するものか残り、反対のものは滅びてしまうというものです。

これか自然淘汰説といわれるものです。

それから後も、まだいろいろな説が出ましたが、終りに、オランダのド・フリーズは、偶然変異説をとなえました。

オオマツヨイグサといって、よくツキミソウと間違えられる黄色の四枚の花びらを持った花の咲くものですが、あれを注意していると、突然にいろいろと変ったものができます。

ですから、生物の進化は突然におこるというので、突然変異説ともいわれるものです。

植物でも動物でも、進化するのは本当ですが、その説明はむずかしくて、生物自体の変化や、生物以外の影響による変化など、複雑な理由から進化するものと思われます。

今日では、自然淘汰説と自然変異説と分あわせたものが、もっとも正しいとされていますが、生物が、昔から今までに進化して来たように、これからもかぎりなく進化して行くだろうと思っても、けっして間違いではありません。

これから何万年後には、きっと私たちか知らない植物や動物が、姿をあらわしていることでしょう。 |

植物はこのように進化してきた

|

2.2 新しい植物をつくる top

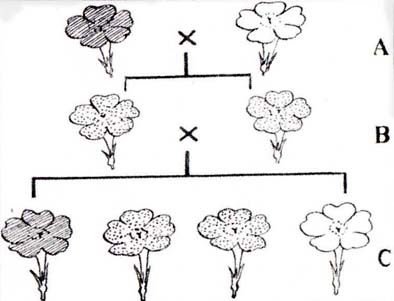

植物で、その両親のよい形や性質を集めて、人間の生活に都合のよい種類をつくることを、品種改良といいますが、農作物や、園芸植物などに盛んに行われています。

イギリスのある地方のコムギは、非常にたくさんの実がつく種類ですが、どうも弱くて気候やバクテリアなどに犯されやすい。

別の地方でつくっているコムギは、きわめて丈夫なのですが、どうも実のつきかたが少いのです。

そこでこの両方を交配させました。

交配というのは、一方の花粉を、別のほうの雌しべにつけて実をむすばせることですが、これをしたら、気候にもバクテリアにも丈夫で、実がたくさんなるコムギの新品種ができあがりました。

人々は大喜びで、それからはこの新しいコムギを栽培するようになりました。

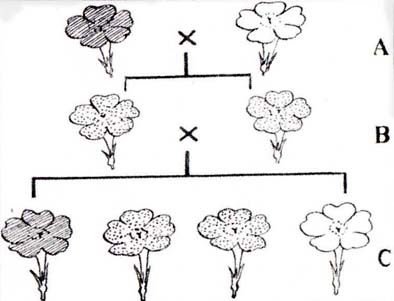

たとえば、白い色の大きな花の植物と、同じ種類で赤い小さな花の植物とがあったとします。

これを交配すると、白い大きな花のものや、赤い小さな花の、両親と同じものもできますが、白くて小さい花のもの、赤くて大きな花のものも現れるという理屈になるわけです。 |

メンデルの法則

赤と白の花を交配するとその子供は赤色の花を開き、

孫は 3 対 1 の割合で赤と白の花を開く

|

グレゴル・ヨハン・メンデルが、長年エンドウを交配した結果、遺伝の法則を発見してから、遺伝といって親の性質のつながりぐあいの研究が非常に進歩して、世の中のためになったことは大変なもので、世に「メンデルの法則」といわれています。

植物は、遺伝の法則によって変化するほかに、フランスのド・フリーズがとなえたように突然に変化し、それが子孫に伝わることもありますか、これを人工的に、突然変化をおこさせると、大きな成功をすることもあります。

X線の放射などをしたり、高い温度や反対に低い温度にさらしたり、または薬品によったり、アルカロイドを使ったりすると、ダイコンなどは大きさが五倍にもなり、トマトなどよビタミン・トマトといわれる、果皮は普通のトマトよりかたくなって、貯蔵しておけるようなものがつくられます。

そして普通のトマトより、二倍も三倍ものビタミンCを含んでいます。

何もかも、私たちの思うとおりに、植物を変らせることは、まだまだできませんが、植物改良の方法がもっともっと進んだら、さぞかし世の中に役立つでしょう。 |

遺伝学の大祖メンデル

|

|

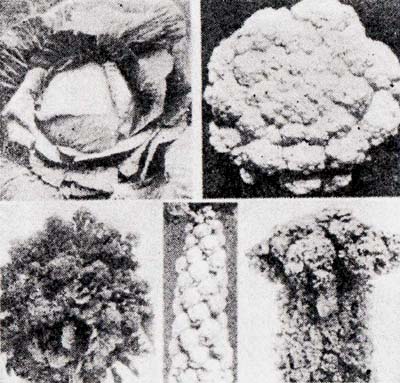

野生のキャベツ

|

野生のものを改良してつくったキャベツ

|

2.3 新植物の創造者 top

|

バーバンクと彼が改良してつくりた剌なしサボテン

|

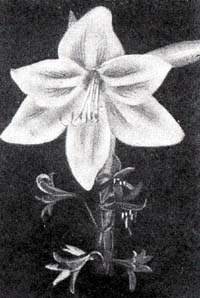

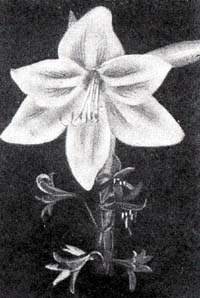

親花(下)を改良して大きくした

アマリリスの新しい花(上)

|

植物の新種をつくり出した

バーバンク

|

植物新種の創造者といわれる、パーサー・バーバンク先生は、実にアメリカの大偉人といっても間違いのない人です。

先生は、数えきれないほど植物を改良したり、世界になかった新種をこしらえたり、全く神業のようなことをしたのですが、これはただ植物を愛し、何回何十回失敗してもへこたれず、長い長い研究努力によって、この立派な仕事をなしとげたのです。

これを見ても、私たちは、研究努力こそは成功の道であると、しっかり心にとめておかなければなりません。

バーバンクは、理解ある父と優しい母のもとで幸福に育ちましたが、幼少より体が弱かったので、立派な医者になり自分と同じように体の弱い人々を救おうと、医学を志ました。

しかし父の死によってそれもできなくなり、幼い頃より好きだった自然の研究、特に花を相手にしようと、そのほうの道へ進んで行きました。

それから、筆では書きあらわせない労苫をつづけ、その間に有名なバーバンク・ボテトをつくり出したのです。

それは、普通のジャガイモ(ポテト)にくらべて形が大きく、糖分も多くて美味、そのうえ病菌に対して強いジャガイモで、現在これ以上のものはありません。

先生はあらゆる苦難に耐え、このほかアマリリスの大輪咲(だいりんざき)、ジャガイモとトマトの接芽(さっか)など、次々と研究の成果をあげ、ついに、世界のバーバンクとまでいかれるようになりました。

先生のつくられた植物で、特に有名なのは刺なしサボテンです。

サボテンは、皆さんも知っているように、体中に針のような刺があり、全く始末の悪いものですが、バーバンクはこれを十年問も研究し、とうとう刺(とげ)の全くないサボテンをこしらえました。

刺なしサボテンは、前々からあったのですが、それはまだ多少は刺があるものてした。

バーバンクの刺なしサボテンは、茎はおいしい食用や家畜の飼料となり、果実もまた食べられます。

最近、果物屋の店先に見られる種子なしスイカも、植物ホルモンを利用してつくることができます。

この方法は、雌花に袋をかけて花粉がつかないようにして、生長ホルモンをその柱頭につけてやるのです。

植物が生長するのは生長ホルモンがはたらくからで、果実が大きくなるのもそのためです。

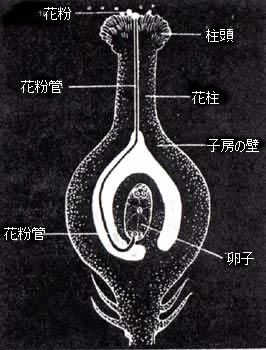

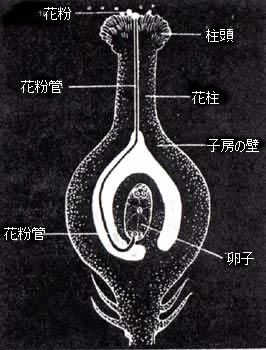

普通の状態では、虫などの媒介により花粉が柱頭につくと、花粉管がのびて子房にたっし、その中をとおって花粉核が卵細胞に入り、そこの核と一緒になり、種子ができるのですが、果肉のふとるのは、同時に生長ホルモンも花粉核から子房にはいって来るからです。

このホルモンは、合成されて園芸に利用されています。

将来は、種々の植物ホルモンが、大量につくり出され、いろいろと利用されることでしょう。

2.4 植物ホルモンの発見

top

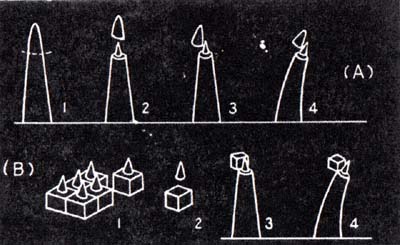

面白い実験をしてみましょう。

イネ科植物に講するマカラスムギの種子を播いて、暗室においておきます。

その子葉の先の部分(子葉鞘という)が数センチぐらい伸びた時、先端から約一、二ミリのところを、するどい刃物で切断します。

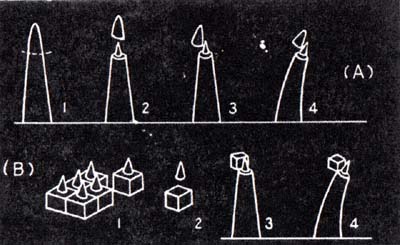

さて、その切断した円錐形の部分を、図のようにまたもとの切断した面にのせるのですが、この時少しずらせて片側にのせると、やがて子葉鞘(しようしょう)はのせない側にまがります。

この現象は、切断した部分をのせた側の生長が、反対側の生長よりも、はやく行われたためにおこったのです。

次に、前と同じようにした数個の円錐形の鞘端を、寒天をとかしてつくった小片にのせ、一、二時間の後、鞘をとりのぞき、その寒天を前と同じように鞘を切断した面の片側にのせます。

すると、前の場合と、全く同じ現象が見られます。 |

(A) 子葉の先を切りとり片側にのせると子葉は反対側に曲る

(B)切りとったものを乗せておいた寒天を使っても同じ結果がおこる

|

これらの現象は、いったい何を意味するでしょうか。

まず、切りとった鞘の部分は、何か植物の生長に重大な関係があるようです。

そして、鞘をしばらくのせておいた寒天にとって、同じような現象がおこることから考えて、その生長に関係あるものは、鞘(さや)に含まれたある物資――それも浸みとおってゆく性質をもっているということがわかります。

このように、植物体中には、その体を形づくっていくのに影響をあたえる、特殊な物質のあるということは、一八八〇年のころ、すでに植物学者ザックスにより、暗示されています。

それが一九一〇年にボイヤン・エンゼンドよって確かめられて、それからそれが生長素と呼ばれるようになりました。

その後、いろいろ研究された結果、生長素のほかに植物体を形づくるのに影響するものがあることがわかり、これらをまとめて、植物ホルモンというようになりました。

動物には、脳下垂体、甲状腺、松果腺などの内分泌腺というものがあって、そこからホルモンを出しますが、植物にはそういうものがなく、体のある部分――たとえば子葉鞘(しようしょう)、根の先端の生長点など――でできたホルモンが移って行って作用するのです。

現在、植物ホルモンとしてわかっているものには、先にのべた成長素すなわち生長ホルモン、オジギソウの運動などに作用する刺戟運動ホルモン、癒傷(ゆしょう)ホルモン一名、再生ホルモンなどがあります。

|

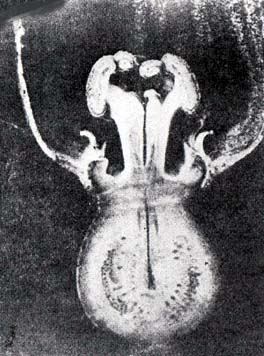

カポチャの雌花

|

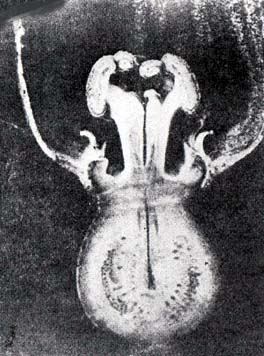

カボチャの雌花の縦断面

|

柱頭についた花粉は、花粉管をのばし、

それを通って花粉核とホルモンが卵子に入る

|

2.5 種子なしスイカ top

|

左から細胞のふえかたを示す。左はしのものの核(黒丸)が消え、

染色体があらわれ、二組に分れて、そのおのおのが一つの細胞となる

|

|

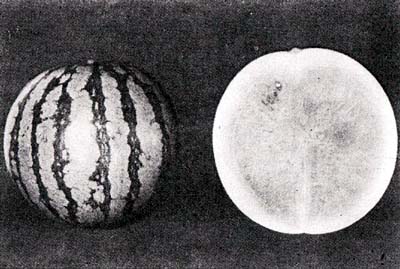

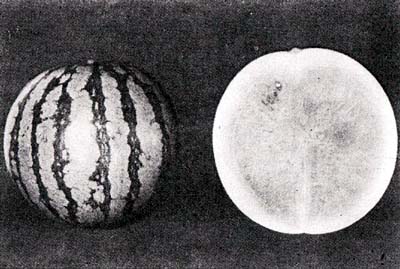

薬品による染色体倍加を利用した種子なしスイカとその横断面

|

|

夏の暑い日に、冷くひやして食べるスイカは、きっと皆さんの大好物でしょう。 そのスイカを食べる時「これで、種子がなかったら、もっとおいしいんだかな」と思ったことがありませんか。

確かに、あの小さなたくさんの種子は、邪魔になりますね。

ところが最近、果物屋や八百屋の店先に、種子のないスイカが見られるようになりました。

では、この種子なしスイカは、どのようにしてつくられたのでしょうか。

前に書いたように、植物ホルモンによってもつくることがでぎますが、その方法は厄介なので、売られているスイカは、やはり種子をまいてつくります。 |

というと「種子のないスイカから、どうして種子をとるのか」と不思議に思うでしょうが、種子なしスイカは、代々つづく種類ではなく、一代きりのものです。

いいかえれば、不具(ふぐ)の植物とてもいえましょう。

それでは、なぜ不具というのでしょうか。それには、まず染色休というものについて、お話ししなくてはなりません。

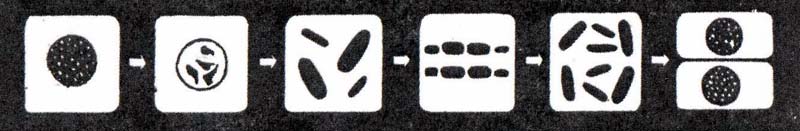

動物や植物の体は、顕微鏡で見なくてはわからないような、きわめて小さい、無数の細胞というものが集ってできています。 体が大きくなるのは、この細胞の数がふえるからなのです。

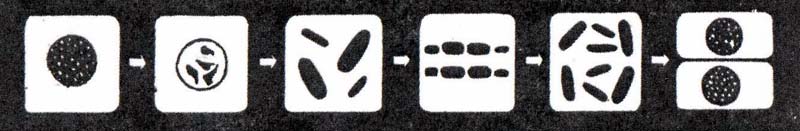

さて、その細胞のふえかたですが、一つが二つに、二つがまた各々、二つ、合計四つにというように、分裂してふえて行きます。

これを、もう少しくわしく調べて見ましょう。

顕微鏡で逑ますと、細胞の中には、一つの丸い核といわれるものがありますが、細砲が分裂してふえる時には、その核の中に、染色体といってある種の薬品によく染まる、ひもをちぎったようなものが現れます。

この染色体は動物でも植物でも、種類によってその数も大きさも一定していて、かならず同じ形のものが、二つずつむかいあっています。

たとえば、スイカの場介は、その数は二十二です。

それで染色体ができますと、核のまわりの輪郭が消え、染色体は各々二つに裂け、前の数の二倍になります。

これが対にならびわかれると、その境に輪郭ができ各々の染色体が、またつつまれて核になり、二つの細胞にわかれるのです。

それで花の中に花粉や卵細胞などの生殖細砲ができる時は、受精によって二つがあわさって、普通の細胞一つ分の染色体数になるように、特別にその数が半分になります。

スイカの場合には十一になるのです。

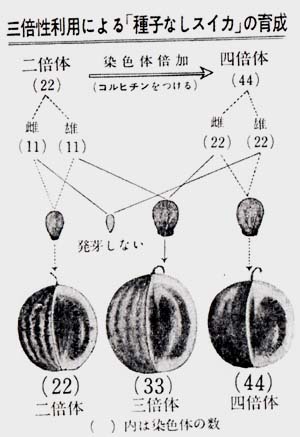

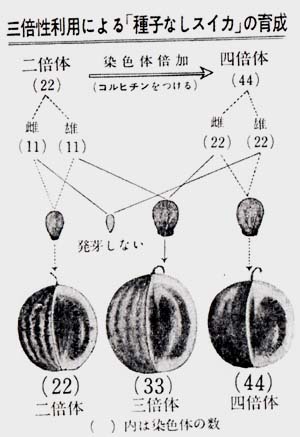

ところが、スイカにかぎりませんか、種子からの芽生えにコルヒチンという麻酔薬のたぐいをつけますと、その植物の染色体は、普通のものの二倍になります。

スイカの場合は、四十四になり、その生殖細胞の染色体数は、十一の四倍になりまずから、四倍体といいます。

これに対して、普通のものは、二十二で二倍ですから、二倍体といいます。

次に、種子なしスイカの染色体数を調べて見ますと、三十三あります。

これは十一の三倍ですから、三倍体といいますが、この三倍体の植物は、生殖細砲ができる時、染色体数がはんばで、不完全なものになってしまうので、種子ができません。

しかし、果肉のほうはホルモンだけ入れば成長するので、当然大きく育つわけです。

ですから、種子なしスィカをつくるには、三倍体の種子(たね)をつくればよいのです。

それには、コルヒチンによってつくった四倍体の雌しべに、二倍体の花粉をつけてやればよいのです。 |

芽生えにコルヒチンをつけて四倍体をつくる

|

しかし逆に二倍体の雌しべに、四倍体の花粉をつけた場合は、種子はできても、その種子は発芽しません。

科学が発達するとともに、自然のままの植物も、人間に都合のよいように、つくりかえられるようになりましたが、種子なしスイ力もそのよい一例でしょう。

2.6

植物を養子に top

|

つぎ木したリンゴを手入する農夫

|

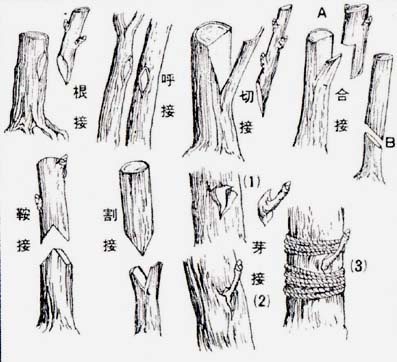

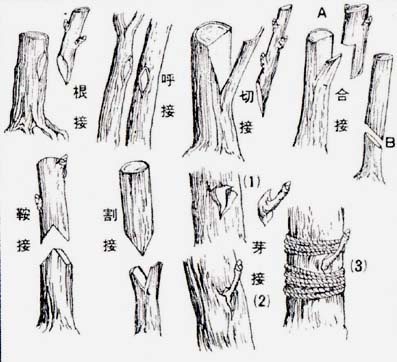

つぎ木のいろいろ

|

植物を養子にするといったら、妙なことだと思うでしよう。

養子というのは、子供のない家族が、親類の子供か、または他人の子供かを、相談の上でもらいうけて、正式に役所へとどけ出ることで、その子供は養子になると、本当の子供と全く同じような権利義務ができることになるのです。 |

植物のほうでは、自分で養子を探しに出かけたり、自分のところへつれて来たりできませんから、私たちがほかの木から技をもらって来て、つぎ木をしてやるのですが、つぎ木をしてもらう木は台木(だいき)といって、養子に来る枝はつぎ穗(ほ)といっています、

植物が、養子にもらうつぎ穂は、同じ種類の木でないとまずいのです。

カキの木では、普通マメガキを台木とします。

マメガキは、野性をおけて、性質も強く、とりわけ根が丈夫ですが、実は小さく、おいしくありません。

それに、おいしい大きな実がなるけれども、性質が弱いというカキをつぎ穂としてつぎますと、その木は台木の性質を受けて丈夫に生長し、つぎ穂の性質を受けて、おいしい大きな実がなり、まことに都合がよいわけです。

さて、そのつぎかたですか、それにはいろいろと変った方法があります。

芽を取って来てつぐのを芽つぎ、枝をつぐのを枝つぎといいます。 |

切りつぎの順序

①木の皮をはいで木を接ぐ部分をけずる

②つぎ穂の先を台木のけずった

部分にあわせてけずる

|

③台木につぎ穂をつきI、しっかりひもでしぱる

④さらにそえ木をあてて動かぬよう保護する

|

そのつぎかたの形には、台木の一片をけずってつぐ切りつぎ、両方とも舌のように切り合わせる舌つぎ、台木をたてに割って、皮のほうへさしこんでつぐ割りつぎなどが普通です。

どの方法にしても、植物の木質部というかたいところと、一番外の皮との間に、形成層という生き生きした部分があって、両方ともその形成層と形成層が密着するように、あわせなくてはいけません。

ついでから、つき穂が動いたり取れたりしないために、なわなどでしっかりしばっておきます。

つぎ木は、台木のほうの性質や形ど、つぎ穂のほうの性質や形と、両方の一部を表わすこともありますか、普通は、つぎ穂の性質や形だけをあらわします。

実生(みしょう)といって、種子をまいて育てるやりかたは、よい実がならないこともあり、それよりも困ることは、実がなるまでには、長い年月がかかることです。

よくいう『モモ、クリ三年、カキ八年』はむしろ短いほうで、多くの場合はもっと長い年月がかかり、種子から育てていては大変です。

人の場合の養子は一軒の家に同一家族となって、三度の食事でも起きるも寝るも、みんなとかわりはありませんが、一人々々は自由なこともできます。

しかし植物のほうでは、そうはいきません。

養子は、お母さんの台木と全く合体した生活です。

道を通る人々が、「ああ、きれいな花ですね」とか「おいしそうな実がなっていますよ」などとほめるのは、養子が育ったものをほめるので、下から一生懸命に養分を送るお母さんをほめる人はありません。

これが本当の「縁の下の力もち」です。

それでも台木のお母さんは、不平もいわないのですから、感心なえらいおばさんと思います。

このように、自然のままでなく、人間の力によって植物を増やす方法を、人工繁殖法といいますが、よい品種をつくったり、早く実をならせたりすることができます。

次に人工繁殖法の代表的なものをあげてみましょう。

まず、さし木があります。一年か三年くらいたった本の枝で芽のついているものを、両端でななめに切って、土の中にさして根を出させるもので、パラ、ツバキ、イチジク、キク、ブドウなどに用います。

植物の種類によって、砂にさしたり(砂ざし)、根を出させる部分を粘土の玉でつつんだり、葉ざしといって、葉を土中に沈め、根を出させることもします。

次にとり木というのがあります とり木は、枝をまげてその一部を土の中にうめ、根が出るのをまって、親木と切りはなしてふやします。

ザクロやクワにこの方法でふやします。

根分け、株分けといわれるものは、根または株を分けて植える方法で、分けられた各々が、一つの植物として生長していきます。

ショーガ、ウド、アヤメ、シャクナゲ、ハナショーブなとはこの方法によってふやします。

top

**************************************** |