|

****************************************

Home 概要 ラマルク ダーウィン ハックスリー メンデル ミチューリン ベルナール パブロフ

1 ジャン・ラマルク

身分の低い貴族の子に生まれ、めぐまれない一生をすごしたが、

生物は進化するという考えを、学問的にはじめてはっきりとのべた人。

1 坊さんから軍人へ top

いまから二百年以上も昔の一七四四年の八月一日、夏の暑いさかりに、北フランスのピカルディー県の小バザンタン村というところで、一人の男の子が生まれました。

この子の父親は、シャッタ・ラマルクという、あまり豊かでない貴族でした。

彼は軍隊をやめてから、ずっとこの村で農業を営んでいたのでした。

この子が生まれるまでに、ラマルク家にはもう十人もの子供がおりました。

そのうちの二人は小さい時に死んでいたとはいえ、十一人めの子供が生まれたことは、豊かでないラマルク家にとっては、かなりな重荷であったに違いありません。

しかし、シャンと名づけられたこの子は、やがて科学の歴史に、ラマルクという名を、いつまでもとどめさせることになったのです。

ジャン・ラマルクは小さな時から、一人きりで過ごすことが多く、子供らしい遊びもあまりしなかったといわれています。

他の人から影響を受けることが少なくいつも自分一人で考え、自分の考えを守りとおしたラマルクの性格が、子供の時から現れていたのでしょう。

ラマルクが少年になったころのフランスはまだ王が国を支配していて、日本の徳川時代のように、政治は軍人や坊さんによって行なわれていました。

工業や商業や農業にたずさわっていた人たちは、どんなに力があっても政治に口だしすることができなかったばかりでなく、人間として当然もっているはずのいろいろな権利も認められていませんでした。 |

ラマルク

|

そこで貴族の子は、たいてい軍人か坊さんになるようにきめられていました。

ラマルクの三人の兄も、軍人でした。

父親は末っ子のラマルクだけは、小さい時から坊さんにしようと考えていました。

ラマルクがピカルディー県の中心になっている都、アミアンにある坊さんの学校にいれられたのは十二、三才の頃でした。 そこでラマルク少年は、両親や兄弟たちとはなれて、学校の寄宿舎で暮らすことになりました。

この学校は規則がきびしく、教えられることもラテン語という古い言葉や、キリスト教に関係のあるむずかしい議論のようなことが多かったので、少年のラマルクには、きっとおもしろくないみじめな学校生活だったでしょう。

ただラマルクは、この学校で、物理や化学の勉強に興味をもったようです。

そのことがやがて、ラマルクを科学の研究に向かわせるようになったのかもしれません。

しかしそれはまだ後のことで、ラマルク少年の目には、坊さんよりもずっと自由で華やかな軍人のほうが好ましいものにみえました。 |

ラマルクの生まれた家

|

足までかくれてしまうような、だぶだぶした黒い坊さんの服よりも、体にきっちりと合い華やかな飾りのついた、兄さんたちの軍服姿のほうにあこがれたとしても、ラマルク少年を責めることはできないでしょう。

ラマルク少年は、父親に軍人にしてくれるように何度も頼みましたが、父親は許してくれませんでした。

ところがラマルクが十五才になった時その父親も死に、アミアンの学校も彼が十七才の時になくなってしまいました。

そこで彼も、ようやくなつかしい故郷の家に帰ることができたのでした。

ちょうどその頃、フランスでは七年もつづいたドイツとの戦争が終わりに近づいていて、フランス軍の一部はドイツ国内に侵入していました。

そこでラマルクは一日も早く軍人になって、この戦争に参加したいと願ったのです。

ラマルクの母親は末っ子の願いをあわれに思い、知合いのラメト夫人に頼んで、ドイツにいる歩兵連隊長のド・ラスティク大佐にあてた紹介状をもらってやりました。

喜んだラマルクはやせ馬に乗り、何日もかかって北フランスの村々を横切り、国境をこえてドイツ国内に侵入しているフランス軍の陣地にたどりつきました。

ちょうどその日はフィリンクハウゼンというところで、フランス軍とドイツ軍が激しくぶつかりあった前の日にあたりました。

ラメト夫人の紹介状を持ってやってきた小柄で弱々しいラマルクを見て、ラスティク大佐は困ったような顔をしました。

「なんだって今日みたいな忙しい日に、こんな小僧がやってきたんだ。一体、こいつをどうすればいいんだ。」といいたそうでした。

それでも追い返すわけにはいかないので、テントの一つにいって、命令を待つようにいいつけましたが、それきりラマルクのことは忘れてしまいました。

翌朝早く、ラスティク大佐は自分の連隊に追いつくために馬を走らせていた時、ある中隊の先頭に昨日きたばかりの青年が歩いて行進しているのを見つけました。

びっくりした大佐は馬を止め、

「こんなところで何をしているんだ。ここはお前のいるところではない。荷物を運ぶ部隊の後からついてこい。」

と、青年を怒鳴りつけました。しかし、ラマルク青年は、少しもひるまずに、

「大佐殿、私はお役にたつためにきたのです。みんなと一緒にいくことを許してください。」と頼みました。

大佐はなおも叱りつけて後ろにさがらせようとしましたが、いう事をききそうにもないので、中隊長に命じて彼を、その中隊に加えることにしました。

朝早くから始まったこの戦いはドイツ軍のほうが優勢で、夕方にはフランス軍はいっせいに退却し始めました。

ラマルクの中隊は生垣の後ろの窪地に陣どって、敵の攻撃をさけていましたが、優勢なドイツ軍の銃砲弾をあびて、中隊長をはじめ将校や下士官、兵は次々とたおれ、しまいには十四人しか残らなくなってしまいました。

しかし全軍退却の命令がこの中隊には届かなかったために、ラマルクたちは敵の中に取残されてしまいました。

砲声がやんだことに気がついた生き残りの兵隊たちは、退却の相談を始めました。

しかし将校や下士官がみんな戦死してしまったので、指揮をとる者がいません。

敵軍の中をうまくくぐりぬけて、味方のところへたどりつくためには、すぐれた指揮官が必要です。

そこで今までずっと落ち着いたようすを失わなかったラマルクに、

みんなの目がむきました。しかし、ラマルクは、

「命令がなくてさがれるか。俺は残るから退きたい奴は、みんな退け。」とさけびました。

それで、みんなも黙ってしまいました。

十キロほど退いて、自分の部隊をまとめていたラステイク大佐は、すぐラマルクの中隊が全員いないことに気がつきました。 それで、大佐は、

「あの中隊に、だれか命令を伝えたか。」とたずねましたが、どこからも返事がありませんでした。

そこでさっそく連絡の者が出され、ようやくラマルクたちは、夕闇にまぎれて本隊へたどりつくことができたのでした。

小数ではありましたが無事に帰ってきた部下の姿を見て、ラスティク大佐は喜びました。

そして落ち着いて陣地を守っていたラマルクをほめ、さっそく彼が将校になれるようにはからってくれました。

このように十七才という若さで、そのうえ初めての戦いであったのに、ラマルクは立派な軍人になれることを示しました。

しかしラマルクは七年ほどで軍人をやめてしまいました。

しばらくやっているうちに、自分にはどこか軍人にむかないところがある事に気がついたからでしょう。

それにこの頃のフランスでは、同じ貴族でも身分の高い貴族でなければ連隊長になれないし、金持ちの貴族でなければ中隊長にもなれないという決りがあったのです。

そこで身分も高くないし、貧しい貴族の家に生まれたラマルクにとっては、軍隊もけっして自分の力を出しきることのできるところでないことをさとったに違いありません。

そのうえラマルクには首におできのできる病気がありました。

そのために、激しい軍隊生活の間に健康が目にみえて悪くなっていきました。

こうしたことが重なったので、思いきって軍人をやめる決心をしたのでしょう。

2 植物の研究に熱中する top

軍隊をやめたラマルクは病気を治すためにフランスの都パリにやってきました。

パリでは生活のためにお金も多くかかり、病気も中々治らなかったので、軍隊をやめる時にもらったお金も、両親からゆずられた財産もすっかり使いはたしてしまいました。

そこでラマルクは銀行の手伝いなどもやりましたが、この仕事も彼の性格に合わなかったので、一年ばかりでやめてしまいました。

ラマルクは後に生物学者として有名になりましが、死ぬまで貧乏には苦しめられどおしだったのです。

しかしお金のために、自分のやりたいと思う仕事を投げ捨ててしまうような人ではありませんでした。

ラマルクは軍隊にいる時から植物に興味をもち、ひまをみつけては植物の採集などをやっていましたが、パリに出てからは、ますます植物への興味が高まってきました。

そこで銀行をやめたラマルクは、医学校にはいって医学の勉強をする一方、王立植物園にかよって植物学の勉強もしました。

そしてやがて、植物の研究にだけ熱中するようになっていきました。

パリに出てから十年ほどの間、ラマルクがどうやって生活していたかはよくわかりません。

ただこの間に、ラマルクがだれにも知られずに、一心に植物の研究をやっていたことだけは確かです。

それは一七七八年、ラマルクが三十四才の時「フランス植物誌」という本を書き上げて出版したことからでもわかります。 |

|

この本は、それまでに知られていたフランスの植物の種類を集めてのせている本です。

一つ一つの種類について、その特色がくわしく書いてありますし、図もたくさんはいっているので、フランスの植物の種類や名前を知りたいという人には大変便利な本でした。

この本は非常に評判になり、すぐに売り切れてしまいました。

そこで、この本を書いたラマルクもいっぺんに有名になってしまいました。

いまの言葉でいえば、ラマルクはベスト・セラーの著者という事になるわけです。

その頃、植物学、パリの身分の高い人々の間で、人気のあった学問でした。

近ごろ、人工衛星や宇宙船のことになると、みんなが興味をもって話の種にしますが、この本も当時の貴族や金持ちや貴婦人たちの間で、しじゅう話題になりました。

中にはラマルクをよんで、植物学の話を聞きたいと思った人たちも、大勢いたかもしれません。

ラマルクが、こういう人たちにお世辞をいって、うまく取り入ることのできる人でしたら、よい地位を世話してもらったり、お金で助けてもらったりすることもできたでしょう。

しかしラマルクは、自分の気のむかないことで研究を邪魔されたりすることは我慢できない人でしたから、そうはしませんでした。

そこでラマルクは有名にはなりましたが、やはりめぐまれた地位にはつくことができませんでした。

ただ王立植物園の園長ビュフォンに知られたことは、彼にとって幸いでした。

ラマルクは王立植物園で勉強や研究をつづけているうちに、ビュフォンと知合いになりました。

ラマルクは「フランス植物誌」の原稿もビュフォンに見せ、彼の意見もききました。

ビュフォンはこれに大変興味をもち、国王の印刷所でただで印刷できるように骨をおってくれたのです。

ビュフォンの助けがなかったら、貧乏なラマルクには「フランス植物誌」を出すこともできなかったでしょう。

ジョルジュ・ビュフォン(一七〇七〜八八年)はいろいろの学問に通じていた、その頃のフランスのもっともすぐれた科学者の一人でした。

彼は科学について大変進んだ考えを持っていたばかりでなく、一般の人たちに科学の新しい進歩を知らせることにも熱心でした。

そこで彼はその時代だけでなく、後の時代にまで大変な影響をおよぼしました。

ビュフォンはすぐれた科学者であったばかりでなく、王立植物園の園長として植物園を大いに発展させたし、その他にもたくさんの重要な職についていて、フランスだけでなく外国の人たちからも尊敬されていました。 |

王立植物園の園長ビュフォン

|

ビュフォンが書いた「博物誌」という本は、宇宙の天体、人間、獣類、鳥類、鉱物などを取り扱った四十四巻もの大きな本ですが、そこに書かれている考えが新しい進んだものであったので、古い考えにとらわれていた坊さんたちから、神さまを認めない考え方であるといって非難されたほどでした。

たとえばキリスト教の聖書では、地球もその上にすむ生物も、今から六千年ほど前に神さまによってつくられ、その後は地球も生物も変わることがなかったと説かれていました。

ところがビュフォンがこの本の中でのべている考えは、それとは全く違っています。

この本には地球は初めから今のような状態であったのではなく、最初の二千九百三十六年間は非常に温度が高く、何もかも溶(と)ろけた状態にあったというのです。

そしてだんだん冷えて、現在のように冷たくなるまでには、少なくとも七万四千八百年はかかったと書かれています。

その間に、地球の表面にあったものはしだいに固まり、でこぼこができてきます。

やがて、そのへこみに水蒸気の冷えた熱い湯がたまって、最初の海になります。

この海には初めのうちは生物はすんでいなかったのですが、やがて冷えて適当な温度になると、生物が現れてきます。

そして、山や陸地もできてきます。

それと一緒に大きな哺乳(ほにゅう)動物も陸地に見られるようになり、しまいには人間も姿を現すようになったというのです。

今では地球ができてから五十億年はたっていると考えられていますから、ビュフォンの考えた七万四千八百年というのでは、お話にならないくらい短いものですが、それでも聖書に書かれている六千年というのに較べたら、かなり長いという事がいえます。

また地球が最初からいまと同じ状態だったのではなく、長い間にだんだんと変わってきたのだという考えも、その頃としては、全く新しい進んだ考えであったわけです。

ラマルクは後になって

「生物のそれぞれの種類は神さまがつくったものであり、現在まで少しも変わらなかったのだ。」という長い間信じられてきた考えに反対し

「生物は自然に生じたものであり、生物のそれぞれの種類は、長い間にだんだんと変わってきたものだ。」という生物進化の考えにいきつくのですが、地球の生い立ちや歴史についてのビュフォンの考えから教えられたところも多かったでしょう。 |

太古の地球の姿

|

ビュフォンは自分の息子を外国へやって勉強させたいと思っていました。

しかし一人では心配なので、ラマルクに一緒にいってもらうことにしました。

ただの家庭教師としていかせるわけにはいかないので、自分の勢力を利用してラマルクを王立植物園の通信員という事にしました。

こうしてラマルクは一七八一年から翌年にかけて、ビュフォンの息子と一緒にオランダ、ハンガリーを旅行することになりました。

ラマルクはこれらの国の大学や植物園や博物館をまわり、王立植物園に標本を送ったり、見たり聞いたりしたことを書き送りました。

また各国の有名な学者にも会いました。

ラマルクがこの旅行の間にたくさんのことを学んだことは間違いありません。

ラマルクはもっと旅行をつづけたかったのですが、ビュフォンの息子はわがままで頑固なところがあったので、ラマルクに監督されることをきらい、ラマルクとしじゅう喧嘩して、とうとう帰るといいだしました。

そこで仕方なく帰ることにしましたが、このことが元になってビュフォンとも、うまくいかなくなってしまいました。

旅行から帰ってからの十年ぐらいの間は 「植物学辞典」を書いたり、植物学についてのいくつかの論文を書いたりしました。

その間もきまった収入がなかったので、彼の生活はすこしもよくなりませんでした。

そして一七八九年になって、やっと、ビュフォンの死んだあと、王立植物園の園長をついだビヤルドゥリーという人の世話で、王立植物園にある、さく葉室(押し葉の標本をしまってある室)の主任という地位につくことができ、わずかですがきまった給料ももらえるようになったのです。

3 フランス大革命の嵐のなかで

top

ラマルクは四十五才という年になって、ようやく王立植物園のさく葉室の主任という職につくことができたわけですが、この地位は植物学者としてヨーロッパ中に知られていたラマルクにとっては、あまりいい地位とはいえませんでした。

この頃には子供も五人生まれていましたので、少ない給料で家族七人を養うことはやはり大変でした。

それでも、きまった収入のなかった時のことを思えば、自分が研究してきた植物学に関係のある職でしたから、ラマルクにとってはありがたいことだったに違いありません。

ところがこの新しく得た職さえ、ラマルクはまた失いそうになったのです。

それはラマルクがさく葉室主任になった翌月から、フランスに大革命の嵐が吹き荒れるようになったからです。

この頃のフランスは前にもふれたように、ルイ十六世という国王の下で、国の政治はすべて身分の高い坊さんや貴族が行なっていました。

身分の低い坊さんや貴族、特に商業や工業や農業に従っていた一般の人たちは国の政治にたずさわることができなかったばかりでなく、人間として当然認められなければならない、いろいろな権利も奪われていました。

ですから坊さんたちは第一身分、貴族は第二身分、工業や商業や農業に従っている人たちは第三身分というように、はっきり区別されていたのです。

同じ坊さんや貴族でも身分の高い小数の坊さんや貴族は、たくさんの収入があっても税金をおさめなくともよいようになっていましたが、身分の低い坊さんや貴族たち特に第三身分の人たちは、きびしく税を取立られていました。

こうしたことが長い間つづいたので、一般の人たちの間に、しだいに政治に対する不満が高まってきて、この頃になると、世の中のようすがひどく険悪になってきました。

そこで一七八九年の五月、坊さんと貴族の代表約三百人、第三身分の代表約六百人が、パリ近くのベルサイユというところにある国王の宮殿に集められ、こうした状態を改めるにはどうしたらよいかを相談する会議が開かれました。

しかし国王や身分の高い坊さんや貴族たちは自分たちの特権を捨てようとはしなかったし、第三身分の人たちが求めていた権利はあたえようとしませんでした。

そこで第三身分の人たちは王宮の中のテニスコートに集まって、自分たちこそ国民を代表する国民議会であるといい、国民の権利をきめた憲法を定めるまでは解散しないことを誓いました。

第一身分や第二身分の中にも不満をもっている者が大勢いましたので、国民議会に加わり憲法を定めることにとりかかりました。

ところが国王は軍隊をよびよせて、国民議会を解散させようとしたために、パリの町のようすはいっそう険悪になりました。

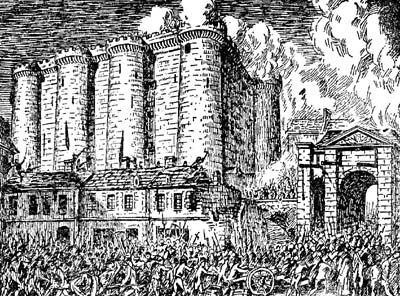

そしてついに一七八九年の七月十四日、パリの民衆はバスチーユの牢獄をおそい、国王の政治に反対したためにとらえられていた大勢の人を救い出しました。

この事件をきっかけにしてフランスの各地に騒ぎがおこり、フランス大革命は全国に広がっていったのです。

現在では七月十四日はこの革命を記念するフランスの国の祭日になっています。

八月二十六日、国民議会は「すべての人は自由であり平等でなければならない。」という、人間として誰もが認められなければならない権利をのべた、有名な「人権宣言」を決めました。

この「人権宣言」は世界中の虐(しいた)げられていた人々を奮い起たせ、多くの国に革命がおこるもととなったものです。

しかしフランスでも、この年を境にして国王の下での古い制度がいっぺんに改められ、国民全体が政治に参加できる民主的な制度がうちたてられたわけではありません。 |

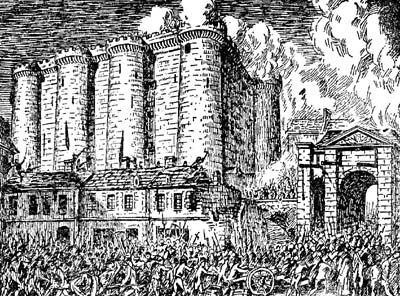

フランス革命の勃発。民衆におそわれたバスチーユの牢獄

|

国王側の人たちと革命をおこした人たちの間のあらそいは、なおもつづきました。

そればかりでなく、革命をおこした人たちの間でも、利害の違いから争いがおこりました。

またフランスで革命がおこることをよろこばなかったオーストリアやプロイセン(ドイツ)の国王は、軍隊をさしむけてフランスに侵入しようとしたので、これとも戦わなければなりませんでした。

そこでフランスは幾度となく危ない目にあいました。

この本では、これ以上フランス革命のその後の細かい成り行きをのべることはできませんが、フランス大革命がラマルクの考え方や運命に大きな影響をあたえたことは疑えません。

ラマルクは、革命の結果生まれようとしていた新しい制度に賛成でした。

ですからラマルクは革命が成功することを望んでいました。

彼は貴族の出ではありましたが、身分の低い貧しい貴族では坊さんになっても軍人になっても、その能力を認めてもらえず、出世できないことを知っていたからです。

また学者として身を立てようと決心してからも。一部の人だけが権力をもっている王政のもとでは自分の実力にふさわしい地位につくことができないことを経験しました。

従ってラマルクが、古い制度がうちやぶられることを望んだのは当然だったでしょう。

しかし革命騒ぎや外国の軍隊との戦いが長い間つづいたので、フランスの経済はメチャメチャになってしまいました。

お金の価値はどんどん下がり、物価は毎日のように上がっていきました。

そのためにラマルクの生活もひどく苦しくなりました。

そんなこともあって、革命議会は王室の財産を取上げることを決めました。

その結果、王立植物園のさく葉室主任というラマルクの地位も廃止されようとしたのです。

成功を望んだ革命のために、ラマルクはやっとありついた職を失いそうになったのですから運命は皮肉です。

ラマルクは自分の地位をまもるために、革命議会の議員にあてて手紙を書きました。

それには、自分がこれまで研究してきたことをくわしく書いています。

そして、さく葉室は植物園にぜひ必要なものである事を強くうったえました。

終りにラマルクは 次のように書いています。

「私はご存知のように、多くの仕事をしてきたし、いつも熱心に仕事をしている者です。

私は自分の取り扱う植物のたくさんの種類をみんな研究し、その名前を決めることに努力し、ほとんど休むという事がありませんでした。

私は外国の植物についても多くの知識をもっています。

従って陳列館に職を得ているという事は、全く当然なことであります。

ところが委員会の案によると、私はこの地位からはずされ、この地位はそれにふさわしくない者にあたえられることになっています。

これはひどい不正です。しかし議会はこの案に賛成しないでしょう。

議会がこの案にけっして賛成しないことを信じています。」 |

植物園や陳列館の職員もみんな、植物園や陳列館は科学の研究や実用的な目的のために必要なものであるから、もっと立派なものにしてくれるように議会に願いでました。

革命議会では委員の報告どおりに命令を出すように主張した者もありましたが、ダンジェリという政治家はラマルクを熱心に弁護し、デュポンという人も植物園や陳列館の職員たちの希望を伝えました。

そこでいろいろな議論はありましたが、結局、植物園や陳列館は残されることになり、それらをどのように改めていったらよいかという案を出すように命じました。

ラマルクはさっそく自分の案をだしました。

ラマルクのこの計画は他の人たちの計画と一緒に議論されていく間にしだいに改められ、最初の計画よりはずっと規模の大きいものになっていきました。

つまりこれまでの植物園や陳列館をもとにして、今までよりも大きな博物館をつくることになっていったのです。

しかし実際に新しい博物館が出発したのは 一七九三年になってからです。

しかも、この新しく出発した博物館でラマルクにあたえられた地位というのは、これまで研究してきた植物学の教授ではなく、背骨をもたない下等動物を取り扱う、無脊椎(むせきつい)動物学の教授という地位でした。

ヨーロッパ中でも指おりの植物学者とみられていたラマルクは、五十才近くなって初めて教授という地位をあたえられたのですが、それは植物学ではなく今まで誰もあまり注意をはらってこなかった無脊椎動物学の教授だったのです。

ラマルクにはいつまでも、不運がつきまとっていたといえます。

ラマルクも、この地位にはおそらく不満だったでしょう。 |

パリ博物館のなかのビュフォン館

|

しかし、生物学の研究に変わることのない情熱をもちつづけていたラマルクにとって、今まで誰もあまり注意をむけていなかった無脊椎動物を研究するという事は、かえって心をふるいたたせることでもありました。

ラマルクはこの時から、まだよくわかっていない無脊椎動物の研究に熱中し、やがてその研究から生物進化という、生物学に全く新しい時代を切り開いた考え方に行き着いたのです。

ですから、この時にラマルクが植物学の教授になれないで無脊椎動物学の教授にまわされたという事は、ラマルクにとっては運が悪かったのですが、生物学の進歩のためには幸せだったといえます。

4 無脊椎動物の研究を始める top

植物学も動物学も、人間の生活に関係の深い身近に見られるものから研究が始まりました。

植物でいえば、花が咲き種子ができる木や草は、昔からよく研究されてきましたが、それ以外のあまり目立たない羊歯(しだ)類や苔(こけ)類、藻(そう)類、菌(きん)類などの研究は あまり行なわれてきませんでした。

動物でも、人間と同じように背骨のある哺乳類、魚類、カエル・イモリの仲間の両生類、ヘビ・トカゲ・カメ・ワニの仲間の爬虫(はちゅう)類、鳥類は昔からよく研究されていました。

しかし背骨をもたないエビ・カニの仲間、イカ・タコの仲間、ミミズの仲間、ヒトデ・ウニの仲間、カイチュウ・サナダムシの仲間、イソギンチャク・クラゲの仲間、カイメンの仲間、それにアメーバやゾウリムシのように、顕微鏡でなければ観察することのできないような仲間の動物は、あまり研究されずにきました。

ただ無脊椎動物ではありますが、昆虫や貝類は、採集の好きな一般の人たちにも興味がもたれていたので、割合よく研究されていました。

背骨のない動物は背骨のある動物に較べると、人間の普段の生活にはあまり関係がなく、体だも小さくて調べにくいという事も研究されなかった原因ですが、それだけでなく生物についての考え方も影響していたといえます。

前にものべたようにラマルクの頃は、生物の種類はみんな神さまによってつくられたもので、それから後は少しも変わることがなかったと考えられていました。

今では、このような考え方を「創造説」とか「種の不変説」とか呼んでいます。

そして、人間は一番多く神さまの恵みをうけてつくられたもので、背骨のない動物は神さまの恵みをうけない動物とされていたので、これらの動物は卑しまれ軽んじられていたのです。

そこで、ラマルクが背骨のない動物を研究し始めたころになっても、まだこれらの動物はリンネという学者がきめた分け方に従って、ただ昆(こん)虫類と虫(むし)類の二つに分けられていただけでした。

ですから虫類には、前にあげたようないろいろな動物がごちゃまぜにいれられていたわけです。

それでもパリの植物園の中にあった陳列館には、無脊椎動物の標本がかなり集められていました。

植物園と陳列館が博物館に改められて、ラマルクが無脊椎動物の係になってからは、いっそうたくさんの標本が外国からも集められるようになりました。

ラマルクはこれらの標本と書物に埋もれて、朝の五時から夜の九時まで、規則正しい生活をつづけながら、これらの動物の名前を調べ、それぞれの種類の形や特徴を較べて、それを仲間毎に分ける(分類する)研究をつづけました。

そうしたたゆみない研究の結果、ラマルクはこれまでのように、動物を「赤い血をもった動物」と「白い血をもった動物」との二つに大きく分けることは正しくないと考えるようになり、そのかわりに脊椎動物と無脊椎動物に分けました。 |

リンネ

|

ですから無脊椎動物という言葉も、じつはラマルクがつくったものです。

そして無脊椎動物には、性質の違ったさまざまな動物の類がふくまれているので、リンネのように、昆虫類と虫類というようにおおざっぱに分けるのは適当でないとして、もっとこまかな仲間に分けるようにしました。

それは大体次のようなものです。〈 〉内は、いま使われている名前です。

アメーバ・ゾウリムシの仲間

カイメン・イソギンチャク・クラゲの仲間

ミミズ・ゴカイ・ヒルその他の仲間

エビ・カニ・エボシガイ・フジツポの仲間

イカ・タコ・カイの仲間 |

滴(てき)虫類

ポリプ類

放射類

蠕(ぜん)虫類

環(かん)虫類

昆虫類

蜘蛛(くも)類

甲殻(こうかく)類

蔓脚(つるあし)類

軟体(なんたい)類 |

〈原生動物〉

〈海綿動物〉

〈肛腸(こうちょう)動物〉

〈環形動物〉

〃

〈昆虫類〉

〈蜘蛛類〉

〈甲殻類〉

〈軟体動物〉 |

〈節足動物〉

〃

〃

|

ラマルクの分類の仕方といまの分類の仕方は、全く同じではありませんが、無脊椎動物の分け方のもとは、ラマルクの時に大体でき上がったことは、この表を見てもわかるでしょう。

ですからラマルクが、無脊椎動物の形や体のつくりや特徴についてよく研究し、それぞれの種類に深く通じていたことがわかるのです。

脊椎動物については、次のように分類しています。

魚 類

爬虫類

鳥 類

哺乳類 |

〈魚 類〉

〈両生類、爬虫類〉

〈鳥 類〉

〈哺乳類〉 |

これで見ると脊椎動物の分類は今とほとんど同じ分け方がされていますが、ただ両生類と爬虫類が、同じ仲間にされていたことがわかります。

このように動物や植物の分類の仕方は昔から同じであったわけではなく、研究がすすむにつれて、しだいに改められてきたのです。

一番初めは、人間にどのような役立ち方をするかというようなことをもとにして分類されました。

植物を例にとれば、食用になる植物、匂いのいい植物、薬になる植物、毒になる植物といった具合でした。

しかしこういう分類の仕方は、実用には適しているかもしれませんが、動物や植物そのもののもっている、形や体のつくりやいろいろな特徴をもとにした分類ではありませんから、学問的とはいえないわけです。

そこで人間とどういう関係があるかという事を一応離れて、動物や植物そのものを研究する動物学や植物学の研究がすすむと、動物や植物の形や体のつくりや、特徴によって分類することが考えられるようになります。

しかしその場合でも、最初は一つの特徴だけを取上げて分類するというやり方がとられました。

たとえば前に名前のでたリンネですが、彼は植物をオシベの数や形で分類しました。

こうすると、植物が大変簡単にわかりやすく分類されてしまうのですが、そのかわり、他の性質まで考えあわせると、どうしても、同じ仲間とは考えられないものが、一つの仲間に入れられてしまうというようなことがおこってきます。

そこで、動物や植物のもっているさまざまな性質、特に動物や植物の生活にとって大切だと思われる性質は、みな見おとさずに取上げ、動物や植物のそれぞれの種類の本当の違いや似ている点をはっきりさせた上で、分類しなければいけないという考えが生まれます。

こういう分類の仕方を「自然分類」といいます。

それに対して生物を、人間への役立ち方や生物のもっているいろいろな性質の中から、ある性質だけを取上げて分類するやり方は、人間が勝手につくりあげた分類なので「人為分類」とよばれています。

科学というものは、人間にだけ都合のいいように自然や生物をみていくことではなく、自然や生物の本当の姿やきまりを明らかにしていくものですから、科学としての生物の分類は「自然分類」でなければならないことはいうまでもありません。

ラマルクが無脊椎動物の分類に成功したのは、「自然分類」の考えをはっきりもっていたからだという事ができます。

5 分類するとはどういう事か top

「自然分類」や「人為分類」について話をしてきましたが、君たちにはまだ、動物や植物を分類するという事が、実際にはどうすることなのかよくわかっていないかもしれません。

それがわからないと、これからの話もはっきりしないだろうと思うので、ここらで動物や植物の「分類」という事について、もう少しくわしく説明しておきましょう。

君たちはみんなある学校のある学年のある組に属しています。

君たちが同じ組に属しているという事は受持ちの先生が同じだという事でしょう。

受持ちの先生は違っていても、同じ学年だという事は、同じ年にその学校に入ったからです。

そして学年は違っても、同じ学校で学んでいれば、同じ学校の生徒という事になります。

こういうふうに、君たちの一人一人は組、学年、学校とだんだん大きなまとまりの中に組入れられていきます。

動物や植物の一つ一つの種類も、共通にもっている性質をもとにして、だんだんと大きなまとまりにまとめあげられていきます。

これが動物や植物を分類するという事です。 |

|

ところで同じ先生に受持たれたとか、同じ年に同じ学校に入ったというようなことは、どちらかというと偶然にそうなったといえるのですが、動物や植物を分類(自然分類)するという事は、前にも書いたように、偶然をもとにして分類するのではなく、動物や植物のそれぞれの種類がもっている、大事な性質をもとにして分類していくのです。

君たちは組、学年、学校という順でだんだん大きなまとまりに組入れられていきますが、動物や植物は種(しゅ)属(ぞく)科(か)目(もく)綱(こう)門(もん)といった順で、だんだん大きなまとまりにまとめあげられていきます。

君たちの場合を考えてみればすぐわかることですが、分類の小さな単位になればなるほど、そこにふくまれている種類の数は少なくなり、そのかわり共通にもつ性質の数が多くなります。

たとえば同じ組の者は同じ学年の者より数が少ないことは、いわなくてもわかるでしょう。

そのかわり受持ちの先生も同じだし、入学した年も同じというように、共通したところがたくさんあります。

ところが同じ学年の場合には、受持ちの先生か同じだという共通点はなくなります。

学校でいえば組という一番小さな、しかし学校をつくり上げているもとになっている単位にあたるものを、生物では「種」とよんでいます。

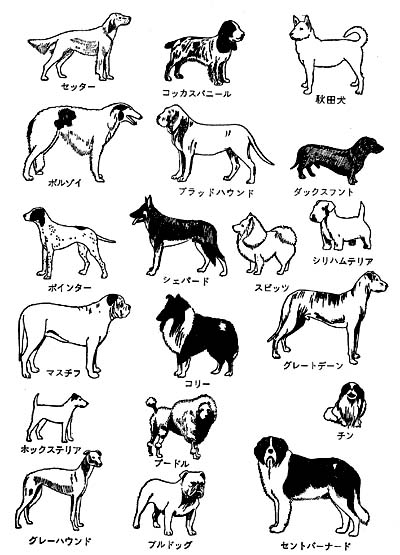

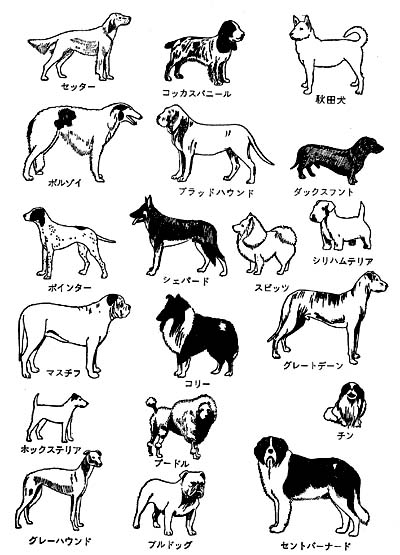

種という単位をもとにして、どのように分類がすすめられていくかを、イヌを例にとって見てみましょう。

私たちが実際に見ることができるイヌは、毛色や形や大きさのちがう、一匹一匹のイヌ、シロやクロやブチや、ヘスやハチ公などと名のついた四つ足の動物です。

しかし私たちは、シロやクロやブチやヘスやハチ公などはみんなイヌで、ネコやウマやウシとはちがう動物である事を知っています。

それはシロやクロやブチやハチ公は、毛色や形や大きさは違っていても、たくさんの共通した性質をもっていて、ネコやウマやウシとは、はっきり区別できるからです。

このイヌ、ネコ、ウマ、ウシなどが「種」という分類の一番もとになる単位です。

イヌの中には、秋田犬とかシェパードとかブルドッグ、チン、スピッツなどの区別がありますが、これらの区別は種の区別ではなく、種よりもっと小さな区別で、品種とか変種とかよばれるもので、家畜などを区別する時には大切な区別ですが、動物の分類の単位にはならないのです。

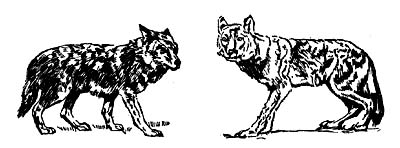

オオカミやコヨーテはイヌにちかい種です。

そこでイヌ、オオカミ、コヨーテなどをひとまとめにしてイヌ属とよびます。

ここで君たちは、シェパードとブルドッグよりは、シェパードとオオカミのほうがずっとよく似ているので、どうしてシェパードとオオカミを一つの種と考え、シェパードとブルドッグを別の種にしないのかという疑問をもつでしょう。

外形だけ見れば確かにそういう疑問もでてきます。

しかし、同じ種であるか別の種であるかは外形だけではきめられないのです。

イヌのような場合には、外形よりも歯とか頭の骨などのほうが、分類する時のきめ手になる大切な性質だと考えられています。

シェパードとブルドッグは外形はずいぶん違っているように見えますが、歯や頭の骨を較べてみると、別の種とは考えられないくらい似ています。

ところが、オオカミの歯はイヌの歯とは違っているので、イヌとは別の種だという事になっているのです。

イヌ属にちかい属には、キッネ属やタヌキ属があります。

そこで、これらの属をひとまとめにして、イヌ科とよびます。

イヌ科のものは肉食性で犬歯がよく発達していますが、ネコ科、イタチ科、クマ科なども同じような性質をもっているので、食肉(しょくにく)目にまとめられます。 |

コヨーテ オオカミ

イヌの品種

|

食肉目は子供を生み乳で育てる、哺乳綱の一つの目です。

そして、哺乳綱は脊椎動物門の一つの綱です。

そこでイヌという種は脊椎動物門の哺乳綱のなかの食肉目の、イヌ科のイヌ属の一つの種であるという事になります。

これがイヌという種の動物学上の正式な戸籍です。

現在知られている動物や植物のすべての種はみんな、こうした戸籍をもっているのです。

そして、こうした戸籍調べをするのが分類学という学問の仕事なのです。

6 進化の考えにいきつく top

ラマルクは、無脊椎動物の多くの種について戸籍調べをやった結果、これまでの人とは違った分類の仕方をとるようになりました。

そしてそれぞれの門を下等なものから高等なものへ、つまり体のつくりや働きが簡単なものから複雑なものへ、という順序に並べてみると、その程度がしだいに移り変わっていくことに気づいたのです。

たとえばイソギンチャクのようなものでは、体全体が一つの袋のような形をしていて、餌をとる口も消化しなかった餌の残りを外へ捨てるところも同じです。

そして体の中の空所が消化器の役目をしているほかは、体の中には血管も呼吸器官も神経も何もありません。

ミミズの仲間になると、餌をとる口と糞(ふん)を出すところとが分かれてきます。

しかし消化器はまだ一本の管にすぎません。

血管や神経はありますが、簡単なつくりで呼吸器はみられません。

エビ、カニの仲間になると、消化器もいろいろな部分に分かれてきますし、血管や神経も複雑になってきます。

また、えらのような呼吸器も見られるようになります。

脊椎動物でも同じようなことがいえます。

脊椎動物には魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類(これらは分類の単位でいうと鋼にあたるものです)がふくまれていますが、これらの動物はみな背骨がある事で共通しています。

背骨は互いにつながりあった小さな骨からできているので、前後にも左右にも曲げることができます。

そこで背骨は全身の支えになると同時に、姿勢をいろいろに変えて活発な運動を起こさせることもできます。

水の中ならクラゲやクコのような骨のない動物も、水に浮かんで運動することもできますが、陸の上では体を支えるものがないので、活発な運動はできません。

昆虫やエビやカニは、体の外側が固いおおい(外骨骼=がいこっかく)でおおわれているので、水の外でも体を支えることができます。

また羽根や脚などについている筋肉が伸び縮みして、羽根や脚を動かすので、活発な運動もできます。

しかし、その運動の仕方はきまりきっていて、背骨のある動物のように複雑な運動はできません。

また、体の外側に固いおおいがあるので、成長して大きくなると、このおおいをぬぎすてて、新しいおおいに取換えなければならない不便さがあります。

それにあまり大きくなると、外側のおおいが重くなりすぎますから、成長するといってもそんなに大きくはなれません。

背骨のもう一つの大切な役目は、脊髄(せきずい)とよばれている神経の大切な部分を、まもっていることです。

脊髄からは、体のいたるところにたくさんの神経がでています。

そして外からくるいろいろな刺激(光、音、匂い、暖か、冷たさなど)を背骨につながっている頭骨の中にある脳髄(のうずい)に伝えたり、刺激に応じた命令を筋肉に伝えて筋肉を動かして運動を起こさせたりします。

背骨をもった動物が背骨をもたない動物に較べて、複雑だけれどそれでいて体全体としてよく釣合のとれたふるまいができるのは、背骨や頭骨のなかに、神経の中心になる部分が集められているからです。

脊椎動物のそれぞれの仲間は、背骨をもっているというだけでなく、体のつくりや働きにも共通している点がたくさん見られます。

しかしそれだけでなく、少しずつ違っているところもあるのです。

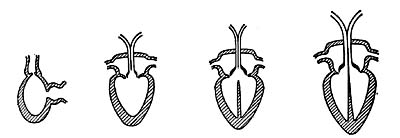

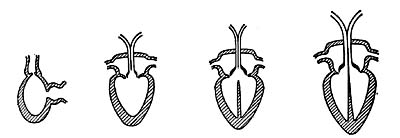

その例として、心臓のつくりや働きを見てみましょう。

魚類の心臓は血管が少し太くなった程度のもので、部屋の数も二つしかありません。

両生類になると、小さいほうの部屋が二つに分かれ、形も大きくなって、心臓らしくなってきます。

爬虫類になると大きいほうの部屋も、二つに仕切られるようになります。

同じ爬虫類でもヘビなどでは この仕切りが完全ではありませんが、ワニの仲間になると、完全に二つに仕切られるようになります。 |

魚類 両生類 爬虫類 鳥類・哺乳類

いろいろな脊椎動物の心臓

|

鳥類や哺乳類の心臓はみんなワニと同じように、完全な四つの部屋からなりたっています。

魚類のような心臓では、体中を回ってそれぞれの部分に酸素をあたえ、二酸化炭素をたくさん溶かしこんできた血液と、えらをとおる時に二酸化炭素を外に捨て、酸素をたくさん溶かしこんできた血液が、心臓のなかで一つに混じりあってしまうので、体中にたくさんの酸素を運ぶことができません。

両生類やヘビの心臓では、体中を回ってきた血液と、肺で酸素を取入れた血液が、別々の部屋に入るようになっていますが、大きな部屋に送りこまれた時に、やはり一つに混ざりあってしまいます。

ワニや鳥類や哺乳類の心臓になると「もう二酸化炭素の多い血液と酸素の多い血液が混ざることはなくなります。

このように動物を分類して並べてみると、体のつくりや働きの簡単なものから複雑なものへ、不完全なものから完全なものへと、しだいに移り変わっていくことがわかります。

そして、植物でも同じようなことが見られます。

こうしたことは、これまでの人が信じていたように、動物や植物の種類は神さまがつくったもので、つくられた時から少しも変わってこなかったというのでは、ちゃんと説明できないとラマルクは考えついたのです。

そこでラマルクは、生物というものは長い間に、それぞれの生物の生活の仕方に応じて少しずつ変わっていくものだと考えました。

その結果、初めは簡単なつくりや働きをもっていた器官(心臓や肺や消化器など)も、しだいに複雑になり完全な働きをするようになっていったと考えたのです。

そうすれば、こうした事実も正しく説明できるというのが、ラマルクのたどりついた考えでした。

このような考え方を「生物進化」といいます。

ですからラマルクは無脊椎動物や脊椎動物の分類の研究から、生物進化の考えにたどりついたという事ができます。

ラマルクはこうした考えを一八〇九年に出した「動物哲学」という本や、一八一五年に出した「無脊椎動物誌」という本の中ではっきりとのべました。

生物進化の考えをのべたのは ラマルクが最初だというわけではありませんが、学問的にはっきりした形でのべたのは、ラマルクだったといえるのです。

7 生物はどうして進化するか top

ラマルクは動物を大きなグループに分けてみると、体のつくりや働きが簡単なものから複雑なものへ、不完全なものから完全なものへと、しだいに変わっていくような順序に並べられることから、生物は進化してきたものだという考えに達したのですが、そういう事実を示しただけでは、古い考え方にとらわれている人々を納得させることはできないと思い、生物はなぜ進化してきたのかも説明しょうとしました。

ラマルクは、これまで大勢の人々が信じていたように、生物はみんな神さまがつくったものだとは考えていませんでした。 彼によると、生命をもたない物質から、まず最初に体のつくりや働きがもっとも簡単で、不完全な生物が自然に生じてきたのだと考えました。

そしてこの最初の生物は、体のつくりや働きをしだいに複雑にし、完全なものにしていく性質を初めからもっていたのだと考えたのです。

しかし実際に、生物が変わっていく時には生物が生活している周りの環境、たとえば、気候、光、温度、水、土、食物、水中か陸上かといったことが、生物に直接影響して、体のつくりや働きを変えていくこともあると考えました。

また生物がすみかを変えたりなどしたために、生活の仕方が変化すると、ある器官は使われなくなったり、反対にある器官は今までよりも頻繁に使われたりするようになります。

そうすると、使われなくなった器官はだんだん小さくなっていくし、頻繁に使われる器官はよく発達するようになります。

このようなことも、体のつくりや働きを変えていく原因になるとラマルクは考えました。

たとえばモグラも、土の上で生活していた時は、目もあったし前足も普通の獣(けもの)と同じような形や働きをしていたのです。

ところが食物の関係か、敵からのがれるためかわかりませんが、土の上での生活をやめて、土の中で暮らすようになりました。

そうすると目は使わなくなりますから、だんだん小さくなって、しまいには目の働きをしなくなってしまいます。

反対に前足は、土を掘るためにさかんに使われます。

そこで前足はだんだん発達し、しまいにはシャベルのような形に変ったのだというわけです。

もう一つ、アフリカにすむあの首の素適に長いジラフ(キリン)について、ラマルクがどんな説明をあたえているか見てみましょう。

「キリンは乾いた草のない土地にすみ、木のない葉を食べているので、たえず若葉のあるところへ口を届かせようとして背伸びをしたり、首を伸ばしたりしなければならなかった。

こうした慣わしを長い間つづけているうちに、キリンの首や前足が長くなり、やがて後足で立たなくとも頭を持上げただけで、六メートルもある高いところまで届くようになった。」

こうした全く新しい考えをもつようになったのは、ラマルクが生物についての正しい知識をもっていたためばかりでなく、前にも書いたように、古い制度が新しい制度に変わっていかなければならないことを示したフランスの大革命が、彼の考え方に影響したためです。 |

若葉を食べるキリン

|

8 不幸な一生を終わったラマルク

top

生物進化の考えを、初めて学問的にはっきりとのべたラマルクの「動物哲学」や「無脊椎動物誌」は、その頃の人たちに、どんなふうに受けとられたでしょうか。

残念なことに、これらの書物は学者からも一般の人たちからもあまり目をつけられなかったのです。

ラマルクの頃には古い考え方が残っていて、生物は進化するというような考えは馬鹿げていると思っていた人が多かったからです。

その頃、フランスで非常に勢力のあったジョルジュ・キュヴィエ(一七六九〜一八三二年)という動物学者が、ラマルクの考えに強く反対したことも、ラマルクの考えは間違っていると、一般の人たちに思いこませる力となりました。

キュヴィエはラマルクよりずっと若い学者でしたが、いろいろな動物の体のつくりについて、たくさんの知識をもっていました。

彼は化石についても深く研究していましたから、地層によって違った動物の化石が見られることも知っていました。

そして、古い地層にふくまれている動物の化石は体のつくりが簡単で、新しい地層になるほど体のつくりの複雑な動物の化石が多くなることも知っていました。

しかし、キュヴィエはラマルクのように、それは生物が体のつくりの簡単なものから複雑なものへ、長い年月の間にしだいに変わってきたからだとは考えなかったのです。

キュヴィエはすぐれた動物学者でしたが、まだ古い考え方にとらわれていたので、地層によってふくまれる動物の化石の種類がちがうのは 次のようなことに原因があると考えていました。

地球上にはこれまでに何回か、非常に大きな変動があって、そのたびに大部分の動物が滅びてしまった。

そして生残ったものがまた、地球の方々に広がっていって栄えたのだ、というのです。

このような考えを「大変動説」といいます。

キュヴィエは頭がよかったばかりでなく、ラマルクとは違って人とのつきあいも上手でしたから、えらい人たちの間にも人気がありました。

ですから、フランス大革命のあとに皇帝になったナポレオン一世にもかわいがられ、高い地位にもつくことができました。

学問の世界にも勢力があり、えらい人たちや一般の人たちにも人気のあったキュヴィエに反対されたのですから、ラマルクの考えがあまり注意されなかったどころか、馬鹿げているといって返り見られなかったのも、仕方がなかったことかもしれません。

ラマルクとナポレオンとの間もうまくいっていなかったのです。

ラマルクは生物学だげでなく気象にも興味をもっていて、気象について論文を書いたり、本を書こうとしたりしました。

そこで学者たちの中には生物学者のくせに、気象についての論文を書いたりするのは生意気だという者もあり、中にはナポレオンに告げ口する者もいました。

それで、ナポレオンも、ラマルクにはあまりいい感じをもっていなかったのです。

そこで、こんなこともありました。

一八〇九年に、学者たちのある集まりがありました。

そこヘナポレオンも出席したので、学者たちは一人一人自分の書いた本をナポレオンに差上げることにしました。

年とったラマルクも「動物哲学」をナポレオンに差出しました。

するとナポレオンは、「何だこれは、お前の馬鹿げた気象学の本か。こんなものはお前の名折れになるだけだぞ。」と怒鳴りつけ、全く見ようともしないで、おつきの人に手渡しながら

「しかし、まあ、お前の白髪にめんじて受けとってやろう。」といいました。

ラマルクはがっかりしながら、おずおずと、

「陛下にさしあげましたのは、動物学の本でございます。」といったというのです。

ラマルクは自分の生物進化の考えを誰からも認めてもらえなかったばかりでなく、年とってからも次々と不幸な目にあいました。

前にも書いたように、ラマルクには三人の男の子と二人の娘がいました。

子供たちがみんなそろっていた頃は貧乏でも家の中はにぎやかで、笑い声がたえませんでした。

ところが、妻や男の子たちは次々と病気で死に、あとには二人の娘しかのこらなくなってしまったのです。

そのうえ、七十才頃から目が悪くなり、しまいには完全に見えなくなってしまいました。

誰からも自分の考えを認められず、いつも一人ぼっちで寂しい暮らしをしていた目の見えない年老いた父親を慰め、研究や本を書くことを手伝ったのは 二人の娘ロザリーとコルネリーでした。

こうしてロザリーは、とうとうお嫁にもいかず、最後まで父の世話をしました。

父が自分の考えが誰からも認められないことを嘆くと、ロザリーは父の耳元に口をよせて、慰めるのでした。

「今にのちの世の人がわかって褒めてくれますわ。きっと敵討ちをしてくれますわ。」

こうして、一八二五年の十二月十八日、ラマルクは八十五年の寂しい一生を終えました。

あとに残された娘たちは父のお墓をたてることさえできませんでした。

このすぐれた生物学者は、パリのモンパルナスにある共同墓地に葬られたのです。 |

めくらになったラマルクとその娘

|

top

****************************************

|