|

****************************************

Home 概要 ラマルク ダーウィン ハックスリー メンデル ミチューリン ベルナール パブロフ

6 クロード・ベルナール

人々の非難をうけながら、貧弱な研究室で生きた動物を使った実験をし、

たくさんの新しい事実を発見、実験生理学のもとをきずいた。

1 劇作家への夢 top

イギリスはウィスキー、ドイツはビール、ロシアはウォッカ、日本は日本酒というように、それぞれの国にはその国の長い歴史の中から生まれた、独特のお酒があるものです。

ブドウ酒はなんといっても、フランスのものです。

フランス人は普通の食事の時でも、お茶のかわりにブドウ酒を飲みます。

ですからフランス人には、ブドウ酒は一日もかかすことのできない大切な飲みものです。

フランスのブドウは主に南フランスで栽培されています。リヨンはその南フランスの中心にある町です。

ですからリヨンに近い村々にいくと、目の届くかぎり、ブドウ畑が広がっていて、どこまでも続いているように見えます。

サン・ジュリアンという小さな村も、そうした村のひとつです。

一八一三年の七月十三日、この村のブドウづくりの長家に、一人の男の子が生まれました。彼の名はクロード・ベルナールといいました。

クロードが生まれた一八一三年という年は、戦えばかならず勝ち、ヨーロッパ中の国々を征服していったフランスの皇帝ナポレオンが、ドイツのライプチッヒというところの戦いで初めて破れ、彼の行く先に暗い影がなげかけられた年でした。

ナポレオンはその翌年には皇帝の位を退き、イタリア半島とコルシカ島の間にあるエルバ島に流されたのでした。

クロード幼い時にお父さんを失い、やさしいお母さんの手で育てられました。

彼は幼い頃から落着いていて、いつも、物想いにふけっているような子供でした。

小学校の成績もよかったので、教会の神父さんは彼に儀式の手伝いをさせたり、ラテン語の勉強を始めさせたりしました。 |

クロード・ベルナール

|

そして村の小学校を卒業すると、村に近いビイルフラソシュ市にある中学校で勉強できるようにしてくれました。

この中学校は教会がつくっていた学校なので、神父さんたちはゆくゆくはクロードを坊さんにしようと考えていたのかもしれません。

クロードは中学校も優秀な成績で卒業しましたが、お母さん一人が働き手であるベルナール家の収入では、クロードを上の学校まで進ませることはとても望めませんでした。

そこでクロードはリヨン市に出て、そこの薬屋に奉公することになりました。

この薬屋のお得意先は近くにある獣医学校で、クロードはよく病気にかかった動物に薬を届けさせられました。

そんなことをしているうちに、クロードは病気にかかっている動物の治療法に疑いをもつようになりました。

というのはクロードが役にたたなくなった薬を、主人のところへもっていくと、主人はいつもきまって、

「その薬は、牛や馬になめさせる薬をつくるのに役に立つから、とっておきなさい。」といいつけるのです。

この薬というのは薬屋にある駄目になった薬を、何でもかまわず混ぜ集めてつくる、嫌な匂いのする薬でしたが、それでも、動物の病気によくきくというのです。

ですからクロードが、その頃の動物の治療法に疑いをもつようになったのも、当然だといえます。

しかし薬屋の主人にはどうしてクロードが、この薬のききめに疑いをもつのかよくわかりませんでした。 |

リヨン市の薬屋に奉公に出たクロード

|

実際にきくのだからいいじゃないかというのが、昔から伝えられてきた方法をうけついで、少しも疑ってみようとはしない主人の言い分だったのです。

ほかの薬屋さんも獣医学校の先生もみんな同じ考えでした。

しかし物事をよく考え、そのわけがちゃんとわからないと納得ができないクロードには、こんな薬を使った治療法には、我慢ができなかったのです。

そんなわけでクロードは薬屋の仕事には、何の興味も感じませんでした。

そこで青年にはありがちなことですが、リヨン時代のクロードは文学に熱中しました。

そして彼の書いた「ローン川のバラ」という、ちょっとした喜劇がリヨンの小さな劇場で演じられ、少しばかり評判になりましたので、若いクロードはすっかり得意になってしまい、自分には劇をつくるすばらしい才能があると思いこんでしまいました。

そこで今度は、「ブルターニュのアルチュール」という歴史ものの悲劇を書きあげました。そして、この劇は傑作だと思いこみ、リヨンなんかでなく、パリの大きな劇場で演じられる価値があると信じこんでしまいました。

二十一才の若いクロード・ベルナールは、一八三四年のある日、この悲劇の原稿と、その頃劇の批評家として有名だったサン・マルク・ジラルダンあての紹介状とをもって、フランスの都、花のパリに出てきました。

ところが訪ねていって、自分の書いた劇を批評してくれとたのんだサン・マルクービフルダソは、クロードの書いた原稿を読み終わると、それには何の批評もいわずに、黙って原稿をクロードに返しました。そして、

「君は文学以外の職業を見つけた方がいいようだね。

君には医学なんかが一番適しているのじゃないかな。

もし文学が好きだというなら、仕事の暇をみてやればいいさ。」といいました。

ジラルダンが、

「これは傑作だ。ぜひ大劇場で演じさせてくれ。」

といってくれるものとばかり思っていたクロードは、こんな忠告を聞いてがっかりしてしまいました。

そしてはずかしさで、すぐにでもその場から逃げ出したい気持ちになりました。

しかしジラルダンの忠告は、クロードにとっては実に適切な忠告だったのです。

もしジラルダンの忠告がなかったら、クロード・ベルナールは一生、へたな作品しか書けない劇作家で終わったかもしれません。

クロードも「ローン川のバラ」で少しばかり成功したので、うぬぼれていたところがあったのですが、元々かしこい素直な心の持ち主だったので、このジラルダンの忠告に感謝しました。

そして彼の忠告どおり、医学へすすむ決心をしました。

それから、クロード・ベルナールは一生懸命受験勉強をして、パリ医科大学に合格しました。

家からお金を送ってもらうことなどできなかった彼は、苦学をしながら五年後の一八三九年に卒業しました。

そしてその年、助手の競争試験を受けて合格しました。

助手になる試験を受けることができるのは、成績のいい学生だけでしたから、クロード・ペルナールも頭のいい学生だったわけです。

しかし助手に合格したのは二十九名で、彼は二十六番めの成績でしたから、この頃の彼は特に目立った秀才というわけではなかったのです。

ですから彼の先生たちも友だちもいつも黙りこくって、物想いにふけっているクロードが、のちにフランスの誇りとなるような偉大な学者になるとは、誰も予想していませんでした。

2 マジャンジー先生との出会い

top

クロード・ペルナールの一生の運命がきまり、偉大な学者としての道を進むようになったのは、マジャンジー先生の助手になった時に始まります。

ブランソワ・マジャンジー(一七八三〜一八五五年)はホテル・ジウ病院の内科の教授をした後、最後にはフランスの科学研究のひとつの中心だったフランス学院の教授となった人です。

その頃の医学は、物理学や化学にくらべたらずっと遅れた学問で、科学の仲間入りができないような状態にとどまっていました。

物理学や化学ではすべて実験によって、事実かどうかが確かめられていたのですが、医学ではいろいろの器官の働きが、形やつくりから想像されていたにすぎません。

ですから、この時代の医学の中心は解剖学だったのです。

心臓や肺臓や胃や腸などはその形やつくりから、ある程度その働きを想像することができます。

しかし肝臓とか膵(すい)臓、それに神経などになると、形やつくりからだけではその働きを想像することはできません。

そこで勝手な想像がめぐらされることになり、どれが正しい想像なのかということもきめられない状態だったのです。

マジャンシー先生はこんなことでは医学は進歩しないと考え、医学でも物理学や化学と同じように、実験で想像が事実とあっているかどうかを確かめていかなければならないと主張していました。

そしてただそう主張するだけでなく、実際にすぐれた実験方法を用いて、脊髄(せきずい)には運動をつかさどる神経と、知覚をつかさどる神経があることを証明しました。

今では医学の研究にも、実験方法を用いなければならないというのは当然のことになっていますが、この頃はそうではなかったのです。

解剖をするのは死んだ体ですが、実験によって体の働きを研究していくには、生きている動物を使わなければなりません。

そこでマジャンジーのやり方は残酷だといって一般の人たちだけでなく、学者さえも非難していたのです。

それにマジャンジーは傲慢で、ほかの人の考えを軽蔑したり、思っていることをズケズケといったりしたので、あまり人から好かれていませんでした。

そうしたことも彼の正しい考え方が、その頃の人に受入れられなかった原因をつくっていたといえます。

ベルナールがマジャンジーに初めて会った時にも、無愛想でズケズケした物の言い方をしたので、若いベルナールはすっかりオドオドしてしまって、マジャンジー先生を好きにはなれませんでした。

しかし解剖や実験を始めるとマジャンジー先生は真剣になり、仕事に熱中している彼は、見ている人をひきつけずにはおきませんでした。

ベルナールがマジャンジー先生の助手になってから数日たったある日、ベルナールはマジャンジー先生の解剖の手伝いをしていました。

マジャンジー先生はまだ名前もよくおぼえていない助手の目つきや手先をじっと見ていましたが、突然大声で、

「よし、君をフランス学院の助手にしよう。」と実験台のむこうから叫びました。

212

フランス学院は前にもいったようにフランスの科学研究のひとつの中心だったので、そこの助手になるということは若い学者たちのあこがれのまとだったのです。

ベルナールはマジャンシー先生というすぐれた学者によって、初めてその才能が見い出されたのでした。

それからはベルナールが、いつもマジャンジー先生の実験を手伝いました。

講義や実験が終わると、マジャンジー先生はきまって、

「どうも君の方がうまいな。」と怒ったような調子でいうのでした。

クロード・ベルナールはマジャンシー先生から、実験生理学の大切なことや研究の仕方を、みっちりとしこまれました。

そしてやがてマジャンジー先生の後を継いで、立派な研究を次々となしとげ、実験生理学のもとを築いた人として、学問の歴史の中に長く名をとどめる偉大な学者となったのです。

しかしそれはのちの話で、ベルナールがフランス学院で実験生理学の研究を始めたころは、たくさんの困難があってそうすらすらと研究がすすめられたわけではなかったのです。 |

実験室でのベルナール

|

その頃は前にもいったように、実験生理学が医学を進歩させるための大切な学問であるということを、認めていた人は少なかったのです。

ですから研究するための設備も実験器具も研究費も、非常に貧弱なものでした。

フランス学院にはその頃のフランスに、ただ一つしかない生理学の実験室がありましたが、それはジメジメした地下室で、実験台とわずかな薬品と実験器具をおさめておく戸棚があるだけでした。

ベルナールはこの地下室で数多くの研究をなしとげたのですが、この健康に悪い地下室の研究が、彼の生命をうばった病気の原因をつくることにもなったのです。

実験生理学の研究をすすめていくためには、設備や実験器具や研究費が貧弱だという困難に打ち勝なければならないだけでなく、生きている動物を実験につかうのは残酷だという非難とも戦わなければなりませんでした。

時には警察ににらまれて悪いことをした犯人のような、取扱いをうけることさえありました。

ベルナールはある時、胃液が食物をどのように消化するかを研究するために、生きているイヌの胃に孔をあけ、そこに銀でできたカニューレという細い管をさしこんで、胃液をとる実験をしていました。

この実験はちょっと残酷なように見えますが、イヌの健康には何の害もなく、実験が終われば傷口はもと通りになおってしまうのです。

ベルナールがこうした実験をやっていた時に、ベルリンからドイツの有名な外科医のジッフェンバッハという人が訪ねてきて、カニューレの使い方を見せてほしいとたのみました。

そこでさっそくベルナールは、イヌを使って実験することにしました。

手術をしてカニューレをつけたイヌは、あとで結果をみるために庭にはなされました。

ところがイヌはその翌日、見張っていた人の目をかすめて、外へ逃げ出してしまったのです。

「これは困ったことになった。」とばかり方々探し回りましたが、見つかりませんでした。

それから数日たった日の朝早く、ベルナールがまだ寝床にいる間に、一人の男が訪ねてきて、

「この区域を受け持っている警官が、あなたに話があるそうだから警官の家に出向くように。」と伝えていきました。

ベルナールは警官が自分に何の用があるのだろうと不思議に思いながら、教えられたとおりに警官の家を訪ねてみました。 警官は背の低い老人でしたが、ベルナールが訪ねていっても不機嫌な顔を向けたきりで、なかなか用事を言い出しません。

やがて贅官はベルナールをとなりの部屋に案内し、そこにいるイヌを指さしました。

見ると、それは実験所から逃げ出したイヌでした。

ベルナールはびっくりして、警官の顔をみました。

すると警官は、「このイヌの胃に、機械をさしこんだのはおまえか。」といいました。

「そうです。イヌをつかまえてくださって、どうもありがとうございました。

なくなったと思ったカニューレがもどって、こんなうれしいことはありません。」

と、ベルナールは警官に礼をいいました。 |

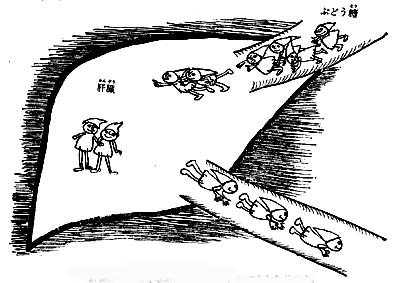

警官の家には逃げ出した実験用の犬がいた。

|

すると、警官はまっかになっておこりだし、

「何をいうか。このイヌは私たちがかわいがっているイヌだ。それをつかまえて、胃にあなをあけ、機械をつっこむなど、とんでもないことだ。警察に連れていって、裁判にかけてやる。」と、大声で怒鳴りつけました

「これは、しまった。とんでもないことになったぞ。」とあわてたベルナールは、

「このイヌは私がつかまえたのではなく、生理学者に実験用のイヌを売っている商売人から買ったのです。

この男は警察にやとわれて、野犬をつかまえているのだといっていました。」

と、一生懸命弁解しました。それから、なお、

「あなたのイヌとは知らずに実験に使って、あなたの家族の人たちを悲しませる結果になったことは、本当に申しわけないと思っています。

しかもカニューレをとれば傷口は、すぐなおってしまいます。

ですから私にカニューレをはずさせてください。イヌはあなたにお返しします。」

と真心を顔に表わして、警官にたのみました。

警官もベルナールの真心のこもった言葉に、機嫌をなおしたようでした。彼の妻や娘も口々に、

「先生がよくわかるように説明してくださったので、すっかり安心しました。

どうかカニューレをとってください。

それでみんなもと通りになるんですから、それでいいじゃありませんか。」と、警官をなだめてくれました。

そこでベルナールはカニューレをはずし、

「これで大丈夫だと思いますが、渡しも心配ですから時々お邪魔させていただいて、イヌを診察させてもらいます。」

といって、帰りました。

数日たつイヌの傷口はすっかりふさがり、もと通り元気にとびまわるようになりました。

ベルナールがたびたびイヌの診察にかよっているうちに、警官の家族たちはすっかりベルナールのフアンになってしまいました。

警官もベルナールの人柄にすっかりほれこんでしまって、その後はベルナールを非難から守ってくれるようになりましたので、それからはあまり不愉快な思いをしないですむようになりました。

あとになって振り返れば、こんな事件も笑って話せますが、その時のベルナールにとってはおもしろいどころか、心のいたむ出来事でした。

実験生理学の研究には、こうしたいろいろな困難がともないましたし、生活のうえでも楽になる見通しもなかったので、ベルナールも時には、病人を見る普通の医者になってしまおうかと考えたこともありました。

しかし実験生理学の大切なことや、新しい事実を明らかにしていく時の楽しみを思うと、どんなに苦しくても研究を続けていかなければならないと思いなおすのでした。

3 大学教授の試験におちる top

一八四三年、クロード・ベルナールは、「胃液の働き」という論文を書いて、医学博士の資格をとりました。

この研究は今までほかの人が研究してきたことをよせ集めたものでもなく、めずらしい病人を観察しただけの記録でもありませんでした。

フランス学院のジメジメした地下室で、生きている動物を使って実験した。全く新しい発見にみちたものでした。

博士になった翌年の一八四四年、ベルナールは研究をもっとよい条件のもとでやれるようにし、生活も楽にしたいと考え、パリ医科大学の教授になる試験をうけました。

この大学は試験にとおらないと教授になれないきまりになっていたのです。

ところが実験生理学では立派な研究をしとげていたベルナールも、この試験には見事に落第してしまいました。

メンデルが正教員の試験に落第したと同じようなことが、ベルナールにも起こったのです。

フランスの有名な文学者、エルネスト・ルナンはベルナールの人物や研究について講演した際に、この事件について次のような考えをのべています。

「ベルナールは試験に受かるというような、薄っぺらな能力や性格はもちあわせていなかったのです。

こういう試験に受かるためには自分の考えをもっているということは欠点ですし、自分の考えに従おうとすれば、試験には受からないものです。」

とにかくベルナールは、これでパリ医科大学の教授になることは、永久にあきらめなければならなくなりました。

実際ベルナールほどのすぐれた医学者は、死ぬまでパリ医科大学とは何の関係もなく過ぎてしまったのです。

しかしベルナールのようにすぐれた研究者を、フランスの学界がいつまでもほうっておくわけはありませんでした。

一八五四年、彼はパリにあるソルボンヌ大学の理学部の生理学教授に任命されました。

しかし実験はあいかわらず、フランス学院の地下室で続けられたのです。

翌年の一八五五年、ベルナールを見い出して指導してくれた、マジャンシー先生がなくなりました。

そこで今度はその後を継いで、フランス学院の教授になりました。

しかしフランス学院の教授は、そこで助手を長くやっていれば自動的になれるというものではありません。

フランス学院の教授は、フランス全国から選ばれる仕組になっているので、実力のない人はたとえ長い間助手を勤めても、教授になれるとはきまっていなかったのです。

ですからベルナールは、もうこの頃には誰からも実力のあるすぐれた研究者だと認められていたわけです。

4 肝臓の働き top

ベルナールは医学の研究に実験を導きいれて、人体や動物の体の働きについて、たくさんの新しい発見をなしとげました。 その一つ一つについては、とてもお話することができないので、なかでも一番重要な研究のひとつと考えられている肝臓の働きについての研究をお話しましょう。

肝臓はお腹の中でも非常に目立った大きな内臓器官で、今ではいろいろと大変大切な働きをしていることが知られていますが、ベルナールのころにはその働きがさっぱりわかっていなかったのです。

肝臓は大きさは大きいのですが、形はのっぺらぼうで、内部のつくりは込み入っていますが、形やつくりを見ただけでは、それがどんな働きをしているのか、見当がつきません。

ただ、肝臓が胆汁(たんじゅう)というにがい液をつくり、それをすぐそばにある胆嚢(たんのう)という小さな袋にたくわえておくことは、昔から知られていました。

胆汁は、胆嚢から腸におくり出され、食物の消化を助ける働きをします。

しかし肝臓の大きさやつくりの複雑さからいって、肝臓が胆汁をつくる働きしかしていないとは考えられないのです。

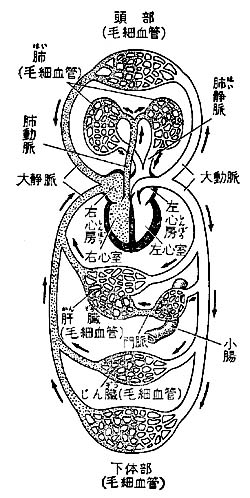

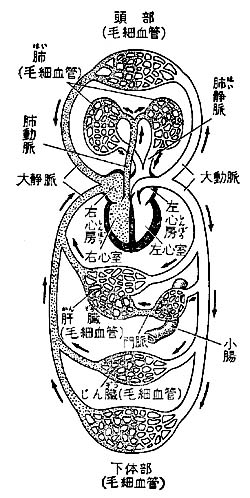

それに肝臓と、循環器(血液を全身にめぐらす血管や心臓などの器官をいう)との関係には、ほかの内臓器官とはちがっているところが見られます。

心臓からおし出された血液は、全身をめぐって、また心臓に帰ってきますが、こまかい毛細血管に分かれて腸に入った血管は、腸を出るとまた太い門脈という血管になります。

それからまた、こまかい毛細血管に分かれて、肝臓の中に入り込み、肝臓を出ると再び太い血管になっています。

ところで、血液の中にはぶどう糖がふくまれています。

ぶどう糖は体をつくっているそれぞれの細胞の中で、エネルギーのもとになるものです。

健康な人では、糖分をたくさん食べても食べなくても血液中のぶどう糖の量はいつもきまっています。

ところが糖尿病という病気にかかると、血液中のぶどう糖の量がうんとふえ、健康な人の尿にはぶどう糖は見い出されないのに、尿の中にもぶどう糖が排泄(はいせつ)されるようになります。

糖尿病にかかった人は糖分やでんぷんをふくまない食物を食べても、ぶどう糖が尿にでてくるのです。

ベルナールのころは、動物にはぶどう糖をつくる働きはないと考えられていました。

ですから動物の体の中に見られるぶどう糖は、全部、植物性の食物から取入れたものだと思っていたのです。

そうだとすると、糖尿病の謎は解けないことになります。

ベルナールは糖尿病にかかった人は、肝臓にも健康な時とは違ったところが見られるので、肝臓でぶどう糖がつくられるのではないかと考えました。

それを確かめるためにベルナールは、二、三日イヌに食物をあたえないでおいてから、血液の中のぶどう糖を調べてみました。

すると肝臓に入る門脈の中の血液には、ぶどう糖が全くふくまれていないのに、肝臓から出てくる血液の中には、ぶどう糖がたくさんふくまれていることを見つけました。 |

循環器

犬の実験で肝臓を機能を調べた。

|

肝臓から出てくる血液にぶどう糖が見られなくなるのは、長い間食物をとらずにいて、イヌの体重が六十パーセントもへって死が近づいた時にかぎられています。

こうした実験の結果は、肝臓の中でぶどう糖がつくられていることを証明しています。

それでは肝臓の中のぶどう糖は、何からつくられるのでしょう。

肝臓の中には、植物のでんぷんに似たグリコゲンという物質が見い出されます。

このグリコゲンは分解するとぶどう糖になります。

そこで肝臓の中のぶどう糖は、グリコゲンが分解してできることがわかりました。

それではグリコゲンは何からつくられるのでしょうか。

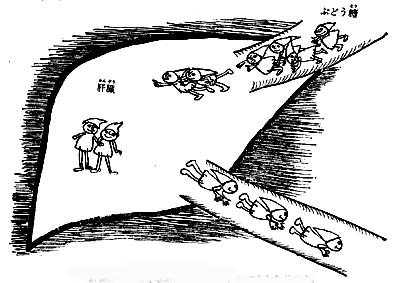

動物が糖分やでんぷんを食物としてたくさん食べると、腸から肝臓へいっている門脈の中の血液にはたくさんのぶどう糖が見い出されるようになります。

しかしそういう場合でも、肝臓から出てくる血液中には、いつもきまった量のぶどう糖しか見られません。

こうしたことから、腸の中で糖分のでんぷんが消化されるとぶどう糖になって、血液中にとけこんで肝臓に送られることがわかります。

そしてぶどう糖の量が多い時は、肝臓でグリコゲンに作り変えられてたくわえられ、血液中にはいつもきまった量のぶどう糖がふくまれるように、調節されていることがわかります。

糖分やでんぷんをふくまない食事を長く続けると、今度は肝臓にたくわえられていたグリコゲンが、ぶどう糖に分解して血液にとけこんでいくので、血液の中にはいつもと同じ量のぶどう糖が見い出されるのです。 |

肝臓から出てくるぶどう糖の量は、いつも同じです。

|

糖尿病は肝臓の働きが悪くなって、血液中にふくまれるぶどう糖の量がうまく調節できなくなるために起こるのです。

それではグリコゲンは糖分やでんぷんをふくんだ植物性の食物をとった時にだけ、つくられるのでしょうか。

この疑問に答えるためにベルナールは、イヌに長い間、肉だけをたべさせてみました。

肉は主にたんぱく質からできています。

たんぱく質は消化して分解すると、アミノ酸になりますが、ぶどう糖にはなりません。

長い間、肉だけを食べさせたイヌでも、門脈の中の血液にはぶどう糖は見られませんが、肝臓からでてくる血液の中にはやはりきまった量のぶどう糖が見られます。

そこで肝臓では、アミノ酸からもグリコゲンがつくられることがわかりました。

こうしてベルナールは肝臓の中で、グリコゲンやぶどう糖がつくられ、血液の中のぶどう糖の量をいつも一定に保つように調節しているという、これまで誰も想像したこともないようなすばらしい発見をしたのです。

さらにベルナールは肝臓にいっている神経の、ある部分に刺激をあたえると、血液の中のぶどう糖の量がふえて、尿の中にも見いたされるようになることも明らかにしました。

これらの発見はすべて、実験的な方法を用いることによって、初めてできたことなのです。

「動物の体の中に見い出される糖分は、すべて食物としてとった植物からきたものだ。」というこれまでの説にこだわっていた学者たちは、初めはベルナールの発見に反対しました。

しかし実験によって証明された確かな事実にもとづくベルナールの発見は、やがてみんなの認めるところとなりました。

ベルナールの発見は前にもいったように、これだけではありません。

消化神経の働きについても、たくさんの新しい発見をしているのです。

5 病気になって top

ベルナールは、医学を根本から作り変えるような研究を次々と行なっていきましたが、フランス学院のジメジメした地下室での長い研究生活は、しだいに彼の健康をむしばんでいきました。

そこで、彼は友人や弟子たちの忠告を聞きいれて、パリにきてからも忘れたことのない生まれ故郷のサン・ジュリアンの村で、体を休めることにしました。

ここで数か月すごす間に、彼はこれまでの研究生活を静かに振り返って、「実験医学序説」という一冊の本を書きあげました。

一八六五年にでたこの本はいまでも、医学だけでなく生物学の研究をすすめるには、どのようなことを考えておかなければならないかを学ぶために、ぜひ一度は読んでおかなければならない大切な書物とされています。

この本が出版されたために、彼の名声はいちだんと高まりました。

そこで一八六八年には、フランスのもっともすぐれた学者や芸術家の集まりであるフランス・アカデミーの会員に選ばれ、一八六九年には、ナポレオン三世によって元老院議員に任命されました。

元老院議員には国にもっとも功績のあったと思われる人々が任命されるのですから、学者の場合はまれなことなのです。

国内だけでなく、イギリス、ドイツ、ロシア、オーストリアの各大学からも、名誉教授の名が贈られました。

このような数々の名誉に輝いたベルナールでしたが、サン・ジュリアンからもどると、研究はあいかわらず不衛生な実験室で続けられました。

サン・ジュリアンでしばらくの間、体を休めたために、健康を回復したようにみえたベルナールも、再びこうした実験室で、たえまない研究を続けたので、完全に健康を取り戻すことはできませんでした。

一八七七年十二月三十一日。この日もベルナールは、いつもと同じように、几帳面に、自分の実験室で勉強していましたが、急に寒けを感じました。

そして体がふるえだし熱も出てきました。

そこで医者にみてもらうと、腎臓がひどく悪くなっていることがわかりました。

彼は今度の病気は重いことをさとりました。

友だちや弟子たちは心配して、彼の枕元に集まってきましたが、家族たちの姿は見られませんでした。

ベルナールは多くのすぐれた研究をなしとげ数々の名誉にも輝き、大勢のすぐれた弟子たちを育てたにもかかわらず、家庭生活は幸福ではありませんでした。

彼は年をとってから家族と離れて、一人さびしく暮らしていたのです。

ベルナールは自分の病気が重く、死ぬ時期が近づいていることを感じたので、説教者として有名だったデイトン神父を招いて、

「神父さま、私は肉体的にも精神的にも、非常に苦しい一生を送りました。」

と打明けました。ベルナールほどの人の最後の言葉としてはなんという悲しい言葉でしょう。

ベルナールは堂々とした体格の持ち主で、ひたいが広く長い髪の毛を肩までたらしていました。

濃い眉毛の下には美しい二つの目が、いつも静かに夢を見ているようにまたたいていました。

しかし時々この目が大きく見開かれ、するどく輝くのでした。

顔の表情はいつも落ちついていて、何かをじっと考えているように見えました。

フランス学院で一緒に研究していた友だちは、

「いつも物想いにふけっているようなベルナールの顔は、六十才頃には非常に美しくなりました。」

といっています。

またベルナールとならんで、フランス人がもっとも誇りとしている生物学者ルイ・パストゥール(一八二二〜一八九五年)は、彼の人柄について次のようにのべています。

「私は今まで学者としてのベルナール氏について語りましたが、人間としてまた友人としてのベルナール氏についても、同じようにほめたたえないわけにはいきません。

私はベルナール氏の弱点を見い出そうとしましたが、見い出すことができませんでした。

やさしい親切にみちた気高い彼の顔は、最初から人の心をとらえてはなしません。

彼は自分の学問を自慢したり、学者によくみられるような変わった癖を示したりするようなところは、少しもありません。

話し方は少しも気どらずごく自然ですが、その言葉の奥には深い考えがひそんでいます。」 |

このようにベルナールは、ほかの人には、いつも静かに研究を楽しんでいる、どこにも欠点を見い出すことのできないような、完全な人物のように見えたのです。 |

ルイ・パスツール

|

ですから誰も、彼が一生、肉体的にも精神的にも苦しみ悩んできた人とは気がつかなかったのです。

彼はその苦しみや悩みを誰にもさとられずに過ごし、死ぬ数日前になって初めて、一人の神父に打明けたのでした。

死ぬまぎわまで彼が心残りに思っていたことは、発酵の研究を完成させたいということでした。

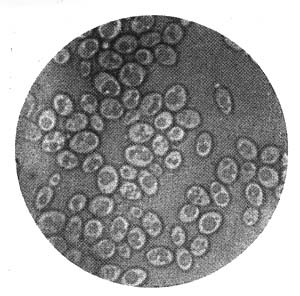

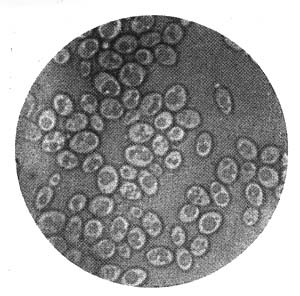

ブドウの絞り汁がブドウ酒になったり、ムギの絞り汁からビールができたりすることを発酵といいますが、これはブドウやムギの絞り汁にふくまれているぶどう糖が、酵母という微生物によってアルコールと二酸化炭素に分解されるために起こる変化であることは、ルイ・パストゥールによって明らかにされたことです。

ルイ・パストゥールとベルナールは、バストゥールの言葉にもみられるように、互いにもっとも信頼し尊敬しあった間柄でした。

しかし発酵についての考え方については、意見が違っていました。

バストゥールは生きた酵母でなければ、ぶどう糖をアルコールと二酸化炭素に分解する働きはないと、考えていたのです。

それに対してベルナールは、酵母の中のある物質がアルコール発酵を起こすもとになっていると考え、この物質を酵母から取り出そうと努力していたのです。

しかし、それはなかなか成功しませんでした。

ですから「この仕事を完成して死ぬことができたら………」というのが、ベルナールの最後の願いでした。 |

酵母菌(700倍)

|

ベルナールのこうした予想は彼が死んでから十九年もたった一八九七年、ドイツのエドワード・ブフナー(一八六〇〜一九一七年)によって確かめられました。

ブフナーはアルコール発酵を起こす物質を、チマーゼと名づけました。

クロード・ベルナールは一八七八年二月十日、その偉大な生涯をとじました。

彼の死が告げられると、社会のあらゆる方面から彼の死をおしむ声がきかれました。

フランス国会は、彼を国葬にするように決議しました。

しかし彼の遺体は、フランスの有名な文学者や偉人たちを葬る習慣になっているパンテオンには葬られずに、パリで一番大きな墓地であるペール・ラシェーズの墓地に葬られました。

そしてその墓は、彼の人柄を表わしているかのように、ごく質素なものでした。

ですからベルナールの偉大な研究生活にあこがれて、彼の墓を訪れたいと思う人たちも、今ではその墓を容易に見い出すことはできなくなっています。

その墓にきざまれた文字もかすかになって、よく読みとれないくらいです。

墓は風雨にさらされたままで、何の手も加えられずにほうってあります。

こうした墓の様子は、表面は華やかだったけれど家庭生活では不幸で、家族たちから離れて生活していた彼の寂しい一面を表わしているといえるでしょう。

top

**************************************** |