|

****************************************

Home 概要 ラマルク ダーウィン ハックスリー メンデル ミチューリン ベルナール パブロフ

3 トマス・ハックスリ

苦学しながらすぐれた動物学者となり、進化論に反対する人たちと

勇敢にたたかって、ついに進化論をみんなに認めさせた人。

1 どっちの祖先がサルか top

ダーウィンの「種の起原」が出版された翌年の一八六〇年六月二十八日に、オックスフォード大学の講堂で、イギリス学術協会主催の討論会が開かれました。

この日は、朝から大勢の人が講堂につめかけ、学術協会のいつもの静かな集まりとは違って、なんとなくざわざわしていました。

それはあちらこちらで、何事かさかんに議論しあっているせいでした。

集まった人たちの間には学者たちのほかに、こういう会合にはあまり姿を見せたことのない上流社会の貴婦人たちの顔もたくさん見られました。

彼女たちは話の合間に、さも嫌らしいといったように、顔をしかめたり肩をすくめたりしていました。

また、しきりに胸に十字を切って、神さまにお祈りするといったようすでした。

この学術討論会はイギリスの有名な解剖学者リチャード・オーウェン(一八〇四〜九二年)と、若い動物学者トマス・ハックスリ(一八二五〜九五年)の間でやりとりされた論争に、締めくくりをつけるために開かれたものだったのです。

オーウェンは、人の脳にはサルの脳にない部分があるから、人とサルの体のつくりには大きな違いがある、といいはっていたのです。

それに対してハックスリは、人とサルの体のつくりには、大きな違いは見られないといって、オーウェンの考えに反対していたのです。

前にも書いたように、「種の起原」の中でダーウィンは、用心ぶかく人間の問題にはふれませんでした。しかし人間も動物の一種である以上、ダーウィンの進化論を認めれば、人間も初めから今のような人間であったのではなく、もっと下等な動物、たとえばサルに似た祖先から、段々と進化してきたものだと考えなければならなくなることは、だれにでもすぐわかることでした。

そこで古い考えや信仰にこりかたまっている人たちの中には、「種の起原」をろくに読みもしないで、けしからんといって非難する者が出てきたわけです。

なかでも「オックスフォードのウィルバ・フォス僧正は、

「人間の祖先をサルだとかジャガイモだとかいいふらす不埒(ふらち)な学者どもは、ひねりつぶしてしまわなければならない。」と、どうも坊さんとしては少し上品でない言い方で、怒りをぶちまけていました。

しかし昔と違って、聖書に書いてあることと違うという理由だけで、科学の問題をおさえつけることはできません。

そこで解剖学の有名な老大家であるオーウェンを表面に立てて、ダーウィンの仲間たちをやっつけようとしたわけです。ですからこの日こそ、「神を恐れない不埒な学者ども」を木っ端微塵(こっぱみじん)にする絶好のチャンスだというわけだったのです。 |

ハックスリ

オーウェン

|

そこで信心ぶかい貴婦人たちも、たくさん集められたというわけです。

やがてオーウェンやウィルバ・フォス僧正、つづいてハックスリと彼の友人の植物学者フーカー、それから今日の議長をつとめる、ダーウィンの先生だった白髪の老学者ヘンスロー博士も講堂に入ってきました。

ざわめきはいちだんと高まり、会場には険悪な空気さえ流れました。

議長のヘンスフー博士はこうした会場のようすを心配したのでしょう。

おだやかな調子で開会の挨拶をのべ、

「今日の会は学問上のことを話しあう集まりですから、学問以外のことで議論を混乱させないようにしていただきたい。」

と付け加えることを忘れませんでした。

議長に呼ばれて立ち上がったオーウェンは、真丸い目をぎょろつかせながら、

「人の脳にはサルの脳にはない特別な部分がある。だから、人とサルの体のつくりには、大きな違いがある。」

というこれまでの主張をくり返しました。

オーウェンの話が終わると、

「オーウェン博士の話に付け加えたいことがあるので、発言することを許してください。」

といいながら、ウィルバ・フォス僧正が立ち上がりました。そして、

「人間の祖先はサルだなどというのは、聖書に書いてあることをないがしろにし、神さまを汚す恐ろしい罪です。

こんなことをいいふらす人たちの上には、やがて神の罰がくだされるでしょう。」と話し始めました。

会場の人たちは頭を下げて、僧正の説教に感心しているように見えました。 |

進化論に反対するオーウェン

|

そこでウィルバ・フォス僧正は、自分たちの勝利は間違いないと思ったのでしょう。

ハックスリの方に向きなおると、皮肉たっぷりな調子で、

「あなたは自分の祖先はサルだといわれているようですが、それはお爺さんの方の祖先ですか、それとも、お婆さんの方の祖先ですか。」

とききました。緊張してしずまりかえっていた人々は、この質問にどっと笑い声を上げました。

ハックスリは騒ぎがしずまるのを待って、ゆっくりと立ち上がりました。するどい目と高い鼻が、タカのように激しい気性をあらわしているハックスリの顔も、少し青ざめているようでした。

しかし、立ち上がったハックスリは、落ち着いた調子で話しはじめました。彼は、人とサルの脳についての正確な知識をもとにして、オーウェンの間違っている点を、一つ一つ皆によくわかるように話していきました。

話が終わると、今度はウィルバーフォス僧正の方に目を向けながら、

「私は、どんなに才能に恵まれていても、その才能を宗教上のかたよった考えをまもることにしか使わなかったり、真理を合間いにしたり、まじめな研究者をからかったりすることにしか用いない人間を柤先にもつくらいなら、喜んでサルの方を柤先にもちたいと思っている、とお答えします。」

といいました。

今度は会場にあらしのような拍手が起こりました。

集まっていた人々の中には、ハックスリの正確な知識とまじめな態度に感動した人たちが大勢いたのです。

あまり拍手がさかんだったので一人の信心ぶかい貴婦人は、「人間の祖先はサルである」ということが、皆に認められたと思ってびっくりしたのでしょうか。

卒倒して運び出されるという始末でした。

オックスフォード大学での討論の模様は、新聞でイギリスだけでなく、ヨーロッパやアメリカの各地にもくわしく報道されました。

そこで学界以外にはほとんど名前が知られていなかったので、討論会が開かれる前までは、イギリスの有名な新聞「タイムズ」でさえ「ハックスリ氏という人」と書かれていたトマス・ハックスリの名は、いっぺんに有名になってしまいました。

2 ダーウィンのブルドッグ top

この頃ハックスリは、ロンドンにある王立鉱山学校で、動物学や解剖学を教えていました。

ハックスリはダーウィンをすぐれた生物学者として尊敬していましたので、ダーウィンが生物進化の考えをもち、それを長い間かかって仕上げることに努力していることも知っていました。

しかし初めのうち、彼は生物進化の考えには賛成ではなかったのです。

ダーウィンの生物進化論も、エラズマス・ダーウィンやラマルクの進化論と、同じようなものではないかと考えていたからです。

ところが、ダーウィンの「種の起原」がいよいよ出版されるようになるころには、もうすっかりダーウィンの考えにひきつけられていました。

ダーウィンの進化論は頭の中だけで考えついたものではなく、たくさんの事実をもとにして導き出されたものであることがわかったからです。

「種の起原」を読んで、いっそうその感じを強めました。

細かい点ではまだ疑問も残るが、生物が長い間に進化して、新しい種ができていくという、ダーウィンの一番いいたいところは、疑う余地はないとハックスリは考えました。

ところでこの本が出たら、大変な騒ぎが起こるぞと、彼はひたいにしわをよせて考えこみました。

ダーウィン先生は用心ぶかいから、「人間の起原や歴史についても、多くの光が投げかけられるだろう。」といっているだけだが、頭の古い人間や、信仰にこりかたまっている教会の坊さんたちは、いっぺんに騒ぎたてるに違いない。

そうなったら、まだ研究することがいっぱい残っているダーウィン先生の仕事の妨げになるし、第一そんな連中と議論することは、体の弱い先生にはたえられないだろう。

さて、どうしたものだろうと、ハックスリは考えこみました。

そのうちに、「そういうわからずやの相手は、俺が引受けよう。そうだ、トマス。お前はダーウィンを守るブルドッグになるんだ。」と自分に言い聞かせました。

ハックスリはこの「ダーウィンのブルドッグ」という自分の思いつきがひどく気にいりました。

そこで彼はさっそくダーウィンに手紙を書き、「種の起原」を読んで感激したことをのべたあとで、

「………吠えたり、喚(わめ)いたりする犬どもに対してのことですが、あなたのお役にたつ元気のいい友だちが何人かいることを、お忘れにならないでください。私は爪とくちばしを磨いて待っています。」

と約束したのでした。

ハックスリの心配は、すぐ事実となって現れました。

「種の起原」が出るとすぐ「エジンバラ・レヴュー」という雑誌に、意地の悪い批評が現れました。

批判を書いた人の名前はかくしてありましたが、オーウェンの書いたものであることはすぐわかりました。

また、オーウェンの後ろにウィルバ・フォス僧正がひかえていることも、はっきりしていました。

そこでハックスリは「タイムズ」に、「種の起原」を褒めその出版を歓迎する文を書き、「エジンバラ・レヴュー」にのった批評をこっぴどくやっつけました。

こうしてハックスリは約束どおり、ダーウィンのブルドッグとして大活躍を始めたのです。

そこで騒ぎは段々大きくなり、普段は生物学などにあまり関心をもっていない人たちも、オーウェンとハックスリの論争には、非常に興味をもつようになりました。

そこでダーウィンに「種の起原」を書くことを勧めた、ライエル先生や友だちのフーカーなどは大変心配しましたが、ハックスリだけは「なあに、大丈夫」といって、皆をはげましました。

あまり、騒ぎが大きくなってきたので、イギリス学術協会もほうっておくわけにいかなくなり、オックスフォード大学で公開の討論会を開くことにしたのです。

古い考えや信仰にこりかたまっている人たちは、この討論会ののちもダーウィンやハックスリの生物進化の考えを非難することをやめませんでした。

そこでハックスリは、討論会のあった翌年の一八六一年に、今度は「王立研究所」で、「自然における人間の位置」という講演を行ないました。

この講演は一八六三年に「自然における人間の位置についての証拠」という本にまとめられました。

この本は人と高等なサルとの違い、つまり人とゴリラやチンパンジーやオランウータンなどの類人猿との違いは、類人猿と下等なサルとの違いよりは大きくないことを、解剖学についての正確な知識をもとにしてはっきりと示したのです。

君たちはゴリラやチンパンジーのまねをする時には、足をひざのところでまげて、手をだらりと伸ばし、ぶらぶらとふってみせるでしょう。

これは人と比較すると、ゴリラやチンパンジーは胴体にくらべて足が短く手が長いので、こういう恰好をするとゴリラやチンパンジーに似てくるからです。

そこで人と類人猿の大きな違いの一つは、胴体と足と手の長さの割合が違うことだと考えがちです。

しかし、いろいろなサルについて調べてみると、下等なサルほど胴体にくらべて足が短く、手が長いというふうにはなっていないことがわかるのです。 |

ギボン オランウータン チンパンジー ゴリラ 人

人と類人猿の骨の比較

|

いま胴の長さを一〇〇とすると、人では手が八〇、足が一一七の割合です。

つまり足は胴よりも長く、手は胴より短かいのです。

ところがゴリラでは、手は一一五で胴より長く、足は九六で胴より短くなっています。

ところがチとパンジーでは、手は九六、足は九〇で、どちらも胴より短くなっています。

またオランウータンは、手が一二二でゴリラより長い割合になっており、足は八八でゴリラより短い割合になっています。

これだけみるとチンパンジーが一番人に近く、それからゴリラ、オランウータンという順序になると考えればいいようですが、ギボン(テナガザル)になると手が一七三、足が一三三で、どちらも胴体より長く、胴体に対する足の割合は、人の場合よりも長くなっているのです。

もし手や足の長さだけで、サルの高等、下等がきめられるとすれば、テナガザルは手の方は、ゴリラより下等だけれど足の方は人より高等だということになって、おかしなことになってしまいます。

サルのなかの一番下等なキツネザルの仲間のインドリでも、足は胴とほとんど同じぐらいの長さですが、手は胴の十八分の十一ぐらいなのです。

そうすると足や手の長さだけを見れば、インドリが一番高等なサルということになってしまいます。

こうしたことから見て、ハックスリは胴体に対する手や足の割合は、けっしてサルの高等、下等をきめる目印にはならないし、人と類人猿が非常に違っている証拠にもならないといっているのです。

体全体の大きさにくらべて頭が小さいことも、人と類人猿とが違う証拠だと考えられやすいのです。

何とかして類人猿と人との間には、大きな違いがあるということを証明しようとする人たちは、脳こそ人間の一番人間らしいところなのだからというので、ことさらに人と類人猿との脳の大きさの違いをいいたてます。

しかし実際に脳の大きさをはかってみると、人の間にも大きさにかなりの違いが見られることがわかります。

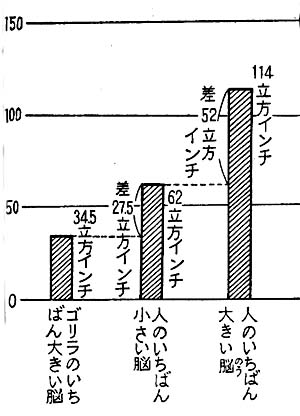

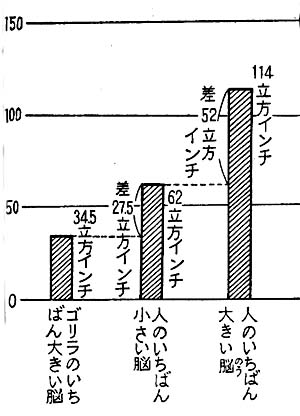

ハックスリはモートンという人が調べた数字をあげていますが、その一番大きいものは一一四立方インチ(一インチは約二・五センチ)あったのに、一番小さいものは六二立方インチしかなかったといいます(もちろんどちらも大人です)。

つまり二倍ちかい違いがあるわけで、その差は五二立方インチです。

ところが、その頃までに知られていたゴリラの一番大きなものは三四・五立方インチあったといいます。そうすると、人の 一番小さい脳とゴリラの一番大きい脳の大きさの違いは、二七・五立方インチしかないということになります。

つまり人の一番大きい脳と一番小さい脳の差は、人の一番小さい脳とゴリラの一番大きい脳との差よりも、ずっと大きいということになります。

そこで、ハックスリは、

「脳の大きさというような大切な事柄についても、人の間に見られる違いの方が、人とサルの間に見られる違いよりもずっと大きいのです。

また人と高等なサルの間にみられる違いは、高等なサルと下等なサルの間に見られる違いよりも大きくはないのです。」

といい、人と高等なサル、つまり類人猿との間に見られる脳の大きさの違いというものは、そんなに強調するほどのものではないということを示しました。 |

脳の比較

|

もちろんそうはいっても、人とサルの間にはいろいろ大事な違いがあります。

人はいつでも二本の足で立って歩き手は歩く役をしません。そして手でいろいろな物を作ることができます。

脳の働きもサルよりもずっとすぐれていますし、複雑な社会生活も営んでいます。

ですから、今の類人猿が進化して人になるなどということは考えられないのです。

人がサルのようなものから進化してきたということは、人も昔から今の人と同じであったのではなく、段々と祖先へさかのぼっていくと、サルによく似たものから変わってきたことがわかるということなのです。

ハックスリが特に、人と類人猿がそう違ったものではないことを強調したのは、それまでは人は神さまによって特別につくられたもので、ほかの動物とは全く違ったものだという考えが強かったので、人も特別なものではなく、その起原は動物にあるのだということをいいたかったからです。

そうでないと人の体のつくりや働きを、科学的に研究していくことが妨げられるからです。

今では人は動物に起原をもちながら、やはりほかの動物、類人猿などとは、いろいろ大事な違いがあるということが、科学のうえからも明らかにされてきています。

私たちは神さまによって特別につくられたのだと考えたほうが、サルに似た祖先から、段々に進化してきたものだといわれるよりも、人間の立派さを証明してくれるように思いがちです。

しかし本当にそうでしょうか。

私たち人間は神さまの姿にかたどられて、特別につくられたのだが、その後、随落して罪深いものになってしまったのだというよりも、初めはサルに似たみにくい動物だったのだが、手と頭を使いお互いに助けあいながら、自分たちの仲間をほかのサルたちとは、全く違ったものにつくりあげ、やがて地球の支配者となったのだということの方が、ずっと人間のすばらしさを示すものではないでしょうか。

それはともかくとして、ハックスリの時代にはまだ、人間の遠い祖先の化石は見つかっていませんでした。

そこでハックスリのこの本にも、人間の遠い祖先の実際の姿は示されていません。

しかしハックスリは人と類人猿の比較から、人間が自然のなかでどんな位置をしめているかを明らかに描きだしたのです。

ですからこの本は、いまでも人間の起原を科学的にとらえようとする時には、どうしても読んでおかなければならない、大事な本になっています。

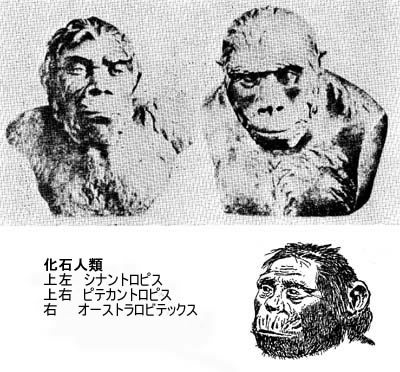

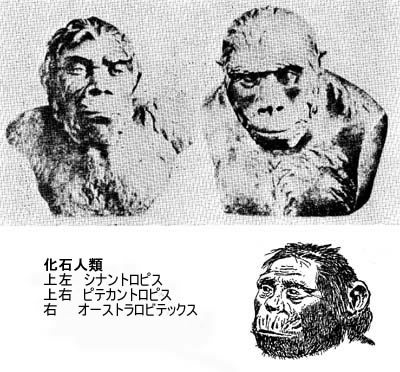

ハックスリが死ぬ少し前の一八五六年に、西ドイツのネアンデルタールと呼ばれる谷間の洞穴からネアンデルタール人の化石が発見されました。

ネアンデルタール人の頭蓋骨の大きさは現在の人の頭蓋骨より小さかったので、脳の病気で頭が発達しなかった人の頭蓋骨ではないかと考えた学者もいましたが、その後ネアンデルタール人の化石は、ヨーロッパの各地で発掘されたので、今では現在の人にごく近い祖先と考えられています。

それから一八九一年には、ジャバでジャバの原人(ピテカントロプス)が見つかり、一九二七年からは中国の北京にちかい周口店(しゅうこうてん)というところの洞穴から、たくさんのペキン原人(シナントロプス)の化石が発掘されました。

ジャバの原人やペキン原人は、人と類人猿の中間にあたるもので、類人猿に似た特徴もたくさんもっていますが、人間に近いもので、ネアンデルタール人よりはずっと遠い祖先と考えられています。

また一九二四年には、南アフリカのタウングスというところで、ジャバ原人やペキン原人よりもっと類人猿にちかい、南アフリカ猿人(オーストラロピテックス)も発見されています。 |

|

これらの原人の猿人は二本の足で歩き、手は歩くことから解放されて、石や骨から道具をつくっていました。

これがサルでない証拠です。

ですから今では、猿人→原人→ネアンデルタール人→現在の人というふうに進化してきたのではないかと考えられるようになっているのです。

こうした私たちの遠い祖先の化石の発見や発掘についても、おもしろい物語がたくさんあるのですが、それらのことについては、ほかの本で読んでください。

とにかくダーウィンやハックスリが予想したような、サルに似た私たちの遠い祖先が、実際に発見されてきているのです。

3 ハックスリの生い立ち top

すぐれた動物学者として、また進化論を一般の人たちに認めさせるために勇敢にたたかった闘士として、世界中の人々に知られるようになったトマス・ハックスリは、けっして恵まれた家庭で育った人ではありませんでした。

トマス・ハックスリは一八二五年の五月四日に、イーリングというところに生まれました。

イーリングは今ではイギリスの都ロンドンの一部に入っていますが、その頃はロンドンの郊外の田舎にすぎませんでした。

トマスのお父さんのジョージ・ハックスリは、私立の小さな小学校の副校長をしていましたが、収入が少なかった上に、六人もの子供を育てなければならなかったので、ひどく貧しい暮らしをしていました。

トマスは末っ子で、物事を見抜く力のするどいすぐれた女性だったお母さんからかわいがられていましたが、それでも学校にはわずか二年しかいくことができませんでした。

トマスは八才から十才までお父さんが先生をしている学校に通ったのですが、この学校にはいい思い出をもっていません。

先生たちは生徒たちにいいかげんな規則を覚えこませるだけで、あとは放りっぱなしにしておいたのです。

そのうちに校長先生が死に、校長先生の名前だけでどうにか生徒が集まっていたこの学校は、生徒の数がどんどんへってしまったので、とうとう一八三五年には学校はなくなってしまいました。

そこでハックスリ家は生まれ故郷のコヴェントリという町に帰り、お父さんはそこの銀行に勤めるようになりました。

しかしやっぱり収入が少なかったので、姉さん二人は学校の先生になって家を助けることになりました。

末っ子のトマスはそれから十六才まで、家にいて学校にもいかず自分一人で勉強しなければなりませんでした。

家が貧しいために学校にもいけないで、一人で勉強しなければならないような境遇におかれたら、大抵の少年は世のなかを呪(のろ)ったりひがんだりします。

中には悪いことに走ったりする少年も出てくるでしょう。

しかし、トマスは、大変意志の強い少年でした。ですから、こうした不幸な境遇にあっても、少しも気をくじけさせないで、一生懸命勉強し、いまにきっと立派な人になってみせると、努力をおこたらなかったのです。

十四才のころになると、もうむずかしい哲学の本も読み始めるようになりました。

特にカーライルという人の書いたものにはひどく感心し、この人の書いた本なら、なんでも手当たりしだいに熱心に読みふけりました。

そして、

「お前は、幸福になるためにこの世につかわされたのではない。お前の責任を果たすためにつかわされたのだ。」

というカーライルの言葉は、自分をはげますことばとして、一生彼の頭からはなれませんでした。

カーライルの考えはドイツの哲学者たちから学んだのだと知ると、トマスは今度はドイツ語を勉強して、ドイツ語の大家になろうと決心しました。

その頃はイギリスでも、ドイツ語に通じている人は少なかったのですから、トマス少年の決心はたいしたものでした。

少年時代の友だちだったある少女は、トマス少年の思い出を次のように話しています。

「トムちゃんは、いつも顔色が青くやせていました。

友だちと一緒に遠くまで乾草作りに出かけることもありましたが、皆わいわいさわいでいても、トムちゃんはいつも片一方の手に本をもっていて、はなしませんでした。その本はドイツ語の辞書でした。」

やがてトマス少年はドイツ語をすっかり自分のものにしてしまい、むずかしい哲学の本もドイツ語で読めるようになりました。

こうした勉強のおかげで、トマスは自分の考えをつくりあげていくことができたのです。

大きくなるに従って、トマスは技術者になりたいという望みをもつようになりました。

しかしその頃のイギリスでは、学校も出ていない者が技術者の職につくことはむずかしかったので、この望みもかなえられそうもありませんでした。

そこで、トマスは別の仕事を見つけなければなりませんでした。

この頃にはもう、二人の姉さんは、どちらもお医者さんと結婚していました。

二人の姉さんは弟思いだったので、二人の義兄たちも、何とかトマスの暮らしが立てられるようにと心配してくれました。 そしてコヴェツトリの町にすんでいた義兄の一人クック兄さんは、トマスに医者になるようにすすめました。

その頃、医者になるには医者のところに弟子入りし、見習いとして働きながら医学の初歩をあるていど、勉強しておかなければなりませんでした。

そこでトマスは十六才の時、ロンドンにいるもう一人の姉さんの夫スコット兄さんを頼ってロンドンにでてきました。

トマスは本当の兄さんのジェイムズと一緒に、ロンドンの中心部にあるチェアリング・クロス病院の、月謝などをはらわなくても勉強させてくれる、無料特待生を志願してうまい具合に許されました。

トマスの勉強ぶりは、たちまち病院中の評判になってしまいました。

研究生たちは講義が終わつて夕方になると、皆病院の中庭に出て、愉快に遊ぶのがならわしでしたが、トマスは自分の研究室に残って一心に勉強を続けました。

いつ見てもトマスの研究室の窓には、顕微鏡の上にかがみこんでいる彼の頭が黒い影になって映っていました。

そこでとうとうトマスは、友人たちから、「頭と顕微鏡のおばけ」というあだ名をつけられてしまうほどでした。

四年後の一八四五年に医学士の資格をもらう最後の試験をロンドン大学でうけましたが、このように熱心に勉強してきたおかげで、優秀な成績でパスし解剖学と生理学では金メダルをもらいました。

その翌年には外科手術をする資格もとりました。

こうして学校にもいかず苦労して勉強してきたトマスも、ようやく一人立ちして生活することができるようになったのです。

4 ラトルスネイク号の航海 top

医者の資格をとったトマスは、収入を得るために、友だちのすすめで海軍の軍医になる決心をしました。

優秀な成績で医学士の試験をパスしたトマスは、海軍の採用試験にも楽々と通ってしまいました。

トマスはしばらくの間海軍病院につとめていましたが、そのうちに軍艦ラトルスネイク号をニューギニア沿岸に派遣して探検させる話がもちあがりました。

病院の院長ジョン・リチャードソンは、ある日トマスをよんで、

「わしは本当に君の気に入るような仕事を見つけてやれるまで、この病院に置いておくつもりだったが、ラトルスネイク号の艦長が、動物学もわかる医者をニューギニアに連れていきたがっているから、行って見る気はないかい。

きっと君のこれからの研究にも、役にたつと思うのだが。」と勧めました。

トマスも前から医学よりも、動物学の研究の方が自分にあった仕事だと思っていたので、院長の勧めを喜んで受入れました。

さっそく艦長のオーウェン・スタンリ大佐に会いにいきましたが、一目みてこの艦長がすっかり気に入ってしまいました。

スタンリ大佐の科学についての考え方が、トマスの考えと完全に同じであることを知ったからです。

そこでトマスはますます決心をかため、ぜひ連れていってくれるようにと頼みました。

ラトルスネイク号の出発を待っている間に、スタンリ大佐はトマスをイギリスの有名な動物学者や解剖学者に紹介してくれました。

その中にはあとで激しい論争をかわすようになった医科大学のオーウェンや解剖学者のグレイ、海産の動物学者フォーブスもいました。

フォーブスからは海の底の泥を採集する方法も教えてもらい、彼のよい友人となりました。

ラトルスネイク号は一八四六年十二月十一日に、ダーウィンがビーグル号で船出した時と同じプリマスの港を出発しました。

ラトルスネイク号に乗りこんだ時のトマスは、勉強家で将来有望な一人の若い医者にすぎなかったのです。

それが、このラトルスネイク号の航海の間に、すぐれた動物学者へと育っていったのです。

この点はダーウィンの場合とよく似ています。

ですからラトルスネイク号の航海は、ダーウィンの場合と同じように、トマスの一生をきめる大事な出来事だったわけです。

ラトルスネイク号はまず、南アメリカのリオデジャネイロに向かって航海を続けました。

リオデジャネイロには十日ほどとまっていましたが、ここでトマスは今まであまり研究されていなかったクラゲの仲間をくわしく観察し、あとですぐれた論文をたくさん書きました。

これらの論文がもとになって、トマスが立派な動物学者として認められるようになったのですから、リオデジャネイロはこの航海のなかでも、特にトマスにとって大切なところになったわけです。

ラトルスネイク号は、そこからオーストラリアのシドニーに向かいました。

ラトルスネイク号はシドニーを根拠地にして、これまでヨーロッパ人にあまり知られていなかったニューギニアやタスマニアやニュージーランドなどの島を探検しました。

探検の合間にはシドニーで休暇をとり、シドニーにいるイギリス人たちとも付き合いました。

そのなかにファニングという実業家がいで、トマスを家族のようにもてなしてくれました。

この家にはファニングさんの奥さんの妹、ネリー・ヒーソーンという娘さんも、一緒に住んでいました。

短いあいだでしたが、トマスとネリーとは互いに好き合うようになり、結婚の約束をしました。

トマスはイギリスに帰ってからも、中々家庭をつくることができるような収入のある職をみつけることができなかったので、実際に結婚できたのは、八年近くもあとのことでした。

その間、二人の愛情は少しも変わることがなかったのです。

このことだけをみても、トマスがどんなに誠実な人だったかがわかるでしょう。

トマスの奥さんになったネリーも、一生彼にまごころをもって接し、彼のよい理解者となりました。

ですからシドニーもまた、彼の一生にとって忘れることのできない土地となったのでした。

シドニーからニューギニアに探検にいった時には、こんなこともありました。

ニューギニアのある場所についた時、トマスは友だちのマクジリヴリと二人で、上陸して土人たちと会ってみたいと思いました。

しかしそこはまだ開けていないところなので、危険だから止めた方がいいと皆にとめられましたが、好奇心の強い二人は、

「なに、大丈夫さ。」といって出かけました。

上陸するとすぐ二人は四十人ほどの土人に取り囲まれてしまいました。二人は手ぶり身ぶりで、

「自分たちは怪しい者ではない。皆と仲良しになろうと思つてやってきたのだ」ということを説明しました。

そして、マクジリヴリがもっていた斧を、四十本の山芋と交換に酋長に贈りました。

酋長はこの贈物にすっかりよろこび、トマスにだきついて一緒に踊り始めました。 |

ニューギニアで土人に取り囲まれた二人

|

土人たちは彼らを歓迎して、いろいろなごちそうをもってきたり、踊ってみせたりしました。

通訳の説明だと、土人たちは彼らを祖先の霊がやってきたのだと信じているということでした。

こうした出来事がトマスに、人類学への興味をおこさせるもとになったようです。

シドニーにとまっている間に、艦長のスタンリ大佐が病気にかかって死ぬという不幸が起こり、ラトルスネイク号は予定を変えて一八五〇年の五月イギリスに向けて出発し、十月二十三日にプリマスの港に帰ってきました。

5 偉大な生涯 top

シドニーにいた時、ハックスリはクラゲの仲間についての観察をいくつかの論文に書いて、ロンドンにいる友人のエドワード・フォーブスに送っておきましたが、それがどうなったのか少しも便りがありませんでした。

そこでハックスリは心配しながらイギリスに帰ってきたのですが、帰ってみると、親切なフォーブスはちゃんとその論文を「王立学会」に届けておいてくれたことがわかりました。

そればかりかその論文は「王立学会」の雑誌に発表され、多くの人たちからすぐれた研究だと認められていることも知りました。

特にクラゲの仲間の専門家だったオールマンという人は、ハックスリのこの論文をひどくほめてくれました。

そこでハックスリはイギリスに帰る前に、もう将来有望な動物学者として、皆から注目されていたのです。

この点でも、ダーウィンとよく似ています。

しかしハックスリはダーウィンと違って、親からたくさんの財産を分けてもらったわけではなかったので、一筋に動物学の研究にうちこむというわけにはいかなかったのです。

イギリスに帰ってからも、ハックスリは海軍に勤めなければ暮らしていけませんでした。

ハックスリは航海の間に研究したことを本にして出版したいと思いましたが、お金がないので海軍にお金を出してくれるように頼みましたが、そんなことにお金を出すことはできないといって断わられてしまいました。

そこで「王立学会」に援助してくれるようにたのんでみました。

学会の人たちはハックスリに同情してくれましたが、ハックスリの研究は政府の命令でやったのだから、政府が出版の費用をだすべきだといって、やはり断わってきました。

がっかりしたハックスリは、最後に「イギリス学術協会」に頼みこみました。

ここでもハックスリに同情して、彼の研究の重要さを政府に認めさせ、その出版の費用を政府が出すように働きかけてくれましたが、学問の大切なことを知らない役人によって、にぎりつぶされてしまいました。

自分の研究を皆に知ってもらうことができなくて、いらいらしていたハックスリに、また不幸が訪れました。

彼を子供の時から特にかわいがってくれたお母さんがなくなったのです。

ハックスリはいつも自分のいいところは、皆お母さんからゆずられたのだといって自慢していたくらいですから、お母さんの死が、彼にとってどんなに悲しい出来事であったかが察せられます。

ハックスリは死んだお母さんを喜ばせるためにも、立派な動物学者になろうと決心しました。

そのためにも、自分の時間のほとんどを研究にあてることができる職業を見つけなければならないと思いました。

しかし、中々そういう職業は見つからなかったのです。

それで、その頃書いた手紙で彼は、

「イギリスでは実用に役立つようなことでなければだめたんだ。

学者というものは晩餐会には招待されるが、車代をはらう俸給さえもらえないんだ。」

と怒りをぶちまけています。

いくつかの大学で、動物学の教授の口があるということをきいたので運動してみましたが、有力な人の後押しがないと採用してくれないことがわかりました。

そこでハックスリはすっかり絶望してしまい、シドニーに移住して百姓になってしまおうかとさえ思いました。

しかしそんなことをしたら、自分に一番適している仕事から、もぎ離されたことになって、一生苦しむようになるだろうと、心の底で感じていました。

ハックスリはこうした悩みを誰にも打明けることができないので、許嫁(いいなずけ)のネリーに長い手紙を書きました。

するとネリーから返事がきました。

それには彼の将来を信じている気持ちがあふれていました。

そして、学問の道を捨てないようにというはげましの言葉も書かれていました。

それでハックスリも気持ちを取り直し、学問にうちこんでいく決心を、再びかためたのでした。

そのような時期にハックスリは海軍から、今度はイラストリアス号という軍艦に乗り組むように命令され、もし乗り組むことがいやなら海軍をやめるようにいわれました。

彼は職も収入もすてる決心をするかどうかの、ぎりぎりのところへ追いつめられたわけです。

彼は、将来現れるかもしれない学者としての幸運に、すべてをかける決心をしました。

つまり思いきって海軍を辞めてしまったのです。これが、彼の一生をきめることになったのです。

人の一生にはどう決心するかで、その人の運命が分かれるようなこうした出来事が一度は訪れるものです。

ハックスリの場合はこの時から、彼の運命は幸運へと向かい始めたのです。

「王立学会」はハックスリがもう政府の使用人でなくなったというので、出版に必要なお金を出してくれることになりました。

また王立鉱山学校の教授だった友人のフォーブスが、エジンバラ大学に転任することになったので、そのあとにハックスリを推薦してくれました。

こうしてハックスリは、やっと長いあいだ望んでいた動物学の教授の地位を得ることができたのです。

それは一八五五年のことでした。

そして、この年にネリーとも結婚しました。

ハックスリは動物学者として有名になるに従って、いろいろな大学から招かれましたが、一八八五年に病気で辞めるまで、三十年の間、この最初に得た王立鉱山学校の地位を捨てようとはしませんでした。

ハックスリは専門の動物学の研究で、たくさんのすぐれた仕事をしただけでなく、進化論を一般の人たちに認めさせるために勇敢に戦い、いまでも人間の起原の問題を論ずる時には、一度は読んでおかなければならないすぐれた書物を書いたことは最初にのべたとおりです。 |

学者になった書斎でのハックスリ

|

ハックスリはそれだけでなく教育にも大変熱心で、昔ながらの古めかしい大学の生物学教育を新しくつくりかえました。そこで、彼の教え子からは、たくさんのすぐれた生物学者が出ました。

のちには「王立学会」の会長にも選ばれました。

また労働者のために、夜、生物学の講義をしたこともありました。

それから社会の進歩にふさわしいように、大学を改革することにも努力したし、ロンドン市の教育委員として、小学校や中学校の教育を改善する仕事もしました。

このようにハックスリは社会的にも広い活動をしたので、死ぬ少し前の一八九二年には、政府から枢密顧問官に任命されました。

枢密顧問官というのは、国家の重大なことがらについて王のおたずねに答える、もっとも重い役目をもった役人のことです。

一八九五年の春、イギリスにたちの悪い流行性感冒がはやり、ハックスリもその犠牲になって、六月二十九日、その偉大な生涯をとじました。

彼の葬儀はごく親しい人たちだけですますことにしましたので、参会した人の数はあまり多くはありませんでした。

彼の遺体はフインチリ墓地に葬られました。そこには、長男のノエルの墓があったのです。

top

**************************************** |