|

****************************************

Home 概要 ラマルク ダーウィン ハックスリー メンデル ミチューリン ベルナール パブロフ

2 チャールズ・ダーウィン

静かな田舎で生物学の研究に一生をささげ、

生物進化の考えを皆がよく納得できるような形にまとめあげた。

1 自然を相手に top

ラマルクの「動物哲学」が出た一八〇九年の二月十二日、イギリスのイングランド地方にある町シリスベリーで、医者をやっていたロバート・ダーウィンに、チャールズという男の子が生まれました。

このチャールズ・ダーウィンこそ、生物は進化するという事を世界中の人々に認めさせた人です。

生物進化の考えを初めて学問的にはっきりとのべたラマルクの「動物哲学」は、学者からも一般の人たちからも注意されませんでした。

そのためにラマルクは不満に思いながら、不幸な一生を終えたのでした。

生物進化の考えを世界中の人に認めさせ、数々の名誉につつまれながら、国家の偉人の一人としてウェストミンスター寺院に葬られたチャールズ・ダーウィンが、ラマルクの「動物哲学」が出版された年に誕生したという事は私たちに人間の運、不運について考えさせずにはおかないでしょう。

もしも、チャールズ・ダーウィンがラマルクと同じ時代に生まれたとしたら、彼の考えが世の人々に認められ、名声をかち得ることができたかどうかはわかりません。

ラマルクとダーウィンの運命の違いを考えると、時代の流れというものを感じさせずにはいられないのです。 |

ダーウィン

|

しかしチャールズ・ダーウィンが、生物進化の考えを世の人々に認めさせることができたのは、時代の流れのせいだけではありません。

やはり、彼の研究が世の人々を納得させるだけのものをもっていたからです。

チャールズのお父さんのロバートは、シルスベリーの町で評判のいいお医者さんでした。

お爺さんのエラズマス・ダーウィン(一七三一〜一八〇二年)も有名なお医者さんで、一七九四年には「ズーノミア」という本を書いています。

この本には生物進化の考えが詩の形でのべられていました。

ですからエラズマス・ダーウィンは、ラマルクより前に生物進化の考えをのべた一人だったわけです。

彼ののべていることは空想的なところが多かったので、問題にされませんでしたが、彼がものを見ぬくするどい力をもつ科学者であったことは確かです。

ダーウィン家には、ほかにもすぐれた科学者が何人も出ています。

ですからチャールズの体の中には、すぐれた科学者の血が流れていたという事ができます。

しかし生まれつきだけでは、立派な科学者になれるものではありません。

チャールズ・ダーウィンも生物学者として成功するまでには数々の困難を、辛抱強い努力と変わらぬ勇気とをもって乗りこえていかなければならなかったのです。

チャールズには三人の姉と一人の兄がありました。

姉たちの名はマリアンヌ、カロリン、スーザンといい、兄の名はお爺さんと同じでエラズマスといいました。

チャールズの生まれた翌年には妹のカサリンも誕生しました。

ダーウィン家はラマルク家とは違って、豊かな学問を大事にする家庭でしたから、チャールズは明るいお坊ちゃん育ちの少年だったようです。

そしていたずらではありましたが、無邪気で気のやさしいところのある子供でした。

しかし、少年時代が幸せな事ばかりで過ぎたわけではありません。

チャールズの母は彼が八才の時死にました。

そこで、家のことは姉さんたちがみるようになりました。

特にチャールズの世話をやいたのは二番めの姉さんのカロリンでした。

カロリンが弟の教育に熱心だったのはいいのですが、熱心すぎて時々チャールズをひどく叱りました。

それで幼いチャールズは、カロリン姉さんがこわくて、いつも、

「今度は、どんなひどいことをいわれるんだろうか。」とビクビクしていました。

学校でもチャールズ少年の成績はあまりよくありませんでした。

彼は九才の時、バトラーという人が校長をしている町の学校にはいりましたが、妹のカサリンより物覚えが悪いと、よくいわれました。

しかしこの学校は、ラテン語とかギリシア語とかいう、イギリス人が普段使っていない言葉をつめこむだけで、チャールズにはおもしろくなかったのです。

彼は学校のきまった勉強よりも、動物や植物や鉱物を集めることのほうが好きでした。

それに彼は頭がするどくて、すぐ「ああ、わかった」とうなずくといったような子供ではなく、物事を辛抱強く調べ、自分の考えをゆっくりとまとめていくというたちでした。

それが他の人には、頭のよくない物覚えのおそい子供のようにみえたのでしょう。

チャールズは学校の授業がおもしろくなかったし、自分をやさしくいたわってくれるお母さんもいなかったので、好きな動物や植物や鉱物を集めているうちに、物事をよく観察したり、何でも辛抱強くやりぬいていく性質をますます強めていったのでした。

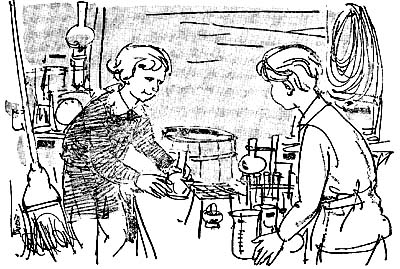

バトラーの学校を終えるころに、兄さんのエラズマスが化学の実験にこったことがありました。

チャールズにもそれが伝染しました。

エラズマスとチャールズの二人は、庭の隅にある小屋の中で化学の実験に夢中になり、夜遅くまで時間のたつのも忘れてしまいました。

そのことが友だちにわかってしまったので、チャールズは「ガス」というあだなをつけられてしまいました。

しかしチャールズには兄さんと一緒にやったこの化学の実験が、楽しい思い出になりました。

だからあとになっても彼は、

「バトラーの学校時代で一番よかった勉強は この化学の実験だった。それは、科学の研究のなかで、実験というものが、どんな意味をもっているかを、私に実際に教えてくれたからだ。」といっています。 |

|

またこの頃、彼が興味をもって熱心に読んだのは、ホワイトという人が書いた「セルボーンの博物誌」という本でした。

ホワイトは牧師で、この本には彼が住んでいたイギリス南部のセルボーンという村に見られる動物や植物のことが書いてありました。

このほか実験をするために、化学の本も読みました。

それから、お爺さんのエラズマスが書いた「ズーノミア」も読みとおしました。

科学の本を勉強しただけでなく、昆虫や鉱物を集めることも熱心につづけました。

それから鳥にも興味をもち、十三、四才ごろになると、鉄砲をかついで、鳥射ちにも熱中しました。

射撃もだんだんうまくなり鳥射ちにばかり歩き回っていたので、姉さんとは違ってあまり小言をいわなかったお父さんからも、ひどく叱られたことがありました。

こんなふうに、チャールズは学校の勉強をしないで他の事ばかりやっていたので、バトラー校長はある日、チャールズを全校生徒の前によび出して、

「お前のようなもののことをボコ・クランテというのだ。」といって叱りました。

それを聞いて、他の生徒たちは、いっせいにわらい出しました。しかし、チャールズには、

「ボコ・クランテ」という言葉の意味がわからなかったので、ポカンとしてバトラー先生の怒った顔を見つめるだけでした。 そこでまた、生徒たちはドッとわらいました。

お父さんにその話をすると、お父さんは、困った奴だという顔をして、

「ボコ・クランテというのは、脇見ばかりして注意のたりない奴という意味だよ。お前は学校で、いつもそんなにぼんやりしているのか。」といいました。

バトラー先生は、先生がいったことだけを忠実に守り、余計なことには手を出さないような生徒がいい生徒だと思っていたのでしょう。

しかしこれまでの話でもわかるように、チャールズ少年はけっしてボコ・クランテではなかったのです。

彼がボコ・クランテだったのは ラテン語やギリシア語をただ暗記させるだけの、退屈な学校の授業の時だけでした。

野山や森の中で、昆虫や鳥や鉱物を観察している時のチャールズ、集めた動物や植物や鉱物をコツコツと調べている時のチャールズ、実験室の中で注意ぶかく化学の実験をやっている時のチャールズ、あるいはまた「セルボーンの博物誌」などを読みふけっている時のチャールズは、注意のたりないぼんやりした奴どころか、一つのことに注意を集めて一筋にそのことにうちこむことのできる、辛抱強い気持のしっかりした少年だったのです。

2 医者になりそこなったチャールズ top

お父さんはチャールズを医者にするつもりだったので、彼が十六才になった時、シリスベリーから五百キロほど離れたエジンバラの大学に入学させることにしました。

一八二五年の秋、チャールズは同じ大学の学生だった兄さんのエラズマスと一緒に、十日間も馬車にゆられてエジンバラにたどりつきました。

一八二五年という年は、イギリスのストックトンとダーリントンとの間で世界で最初の鉄道がしかれ、スティヴンスンという人が発明した汽車が貨物を乗せ煙をはいて走った年です。

エジンバラの大学は、お爺さんのエラズマス・ダーウィンも、その長男で彼と同じ名前のチャールズ叔父さんも医学の勉強をしたところです。

それに兄さんも一緒でしたから、家から遠くはなれてはいましたが、知らないところへきたような気はしなかったにちがいありません。

ですからチャールズ少年の心は、大きな希望でふくらんでいたことでしょう。

しかしエジンバラの大学生活は、彼の期待を裏切りました。

エジンバラにきてから三月たった翌年の一月六日に、彼はカロリン姉さんに次のような手紙を書いています。

「楽しい手紙をありがとう。

ダンカン先生のつまらない薬物学(薬を研究する学問)の話を聞かされたあとだったので、とても慰めになりました。

けれど姉さんは授業のことも先生たちのこともご存知ないでしょうから、少し知らせてあげましょう。

いま書いたようにダンカン先生の授業ときたら、そのばかばかしいこと、どういったらいいかわからないほどです。

彼の授業は朝八時から始まります。

ホープ先生の授業は十時からですが、僕は彼が好きだし授業もとても好きです。 |

イギリス地図

|

十二時に病院、それからモンロー先生の解剖学に出席します。

僕はこの先生も授業も、どちらも大嫌いです。」

大学というところはバトラーの学校などとは違って、学問に通じているえらい先生たちが、毎時間、おもしろいためになる講義をしてくれるところだろうと、チャールズは期待していたのでしょう。

ところが実際にきてみると、薬や骨の名前を、黒板に書いて暗記させるだけで、ちっともおもしろくなかったので、がっかりしてしまったのです。

そのようすが、カロリン姉さんへの手紙でよくわかります。

それからもう一つ、チャールズにとって、我慢できないことがありました。それは手術の実習です。

いまなら手術をする時には、エーテルとかクロロフォルムといった麻酔剤が使われるので、手術をうける人も痛みを感じないですみますが、麻酔剤が使われるようになったのは、一八四〇年頃からです。

ですからチャールズは、べッドにしばりつけられた病人が、痛いので身をもがきながら泣きさけぶのを、助手や看護婦がおさえつけてする手術を見なければなりませんでした。

気の弱いところのあるチャールズには、このような手術はとても辛抱して見ていられませんでした。

そこで、手術室をにげ出してしまったことも何度かありました。

ことに小さい子供の手術を見ていることはとてもつらくて、我慢できないことでした。

そんなことから、チャールズは、

「僕は、とても医者にはなれそうもない。」と思うようになり、医学の勉強にも興味をなくしてしまいました。

チャールズは大学の授業に出て、先生の話を聞くことには興味がなくなってしまったので、ひとりで博物館にかよい、そこにならべられている標本の研究を始めました。

また野山や森に出かけて、動植物を採集したり地層や化石の研究も行ないました。

チャールズの熱心に研究している姿が目にとまったのでしょう。

ある日、一人の若い研究者が彼に話しかけてきました。

「よかったら、遊びにきたまえ。参考になることがあるかもしれないよ。」

若い研究者は、大学で無脊椎動物の研究をしているグラントという動物学者でした。

それからチャールズはよくグラントの研究室をたずねて、研究しているものを見せてもらったり、研究の仕方や知らないことを教えてもらったりするようになりました。

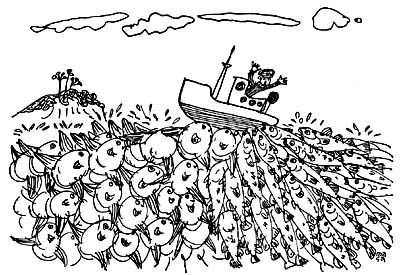

また、グラントに連れられて、エジンバラのすぐ北にあるフォース湾の海岸にゆき、海の動物の採集をしたりしました。

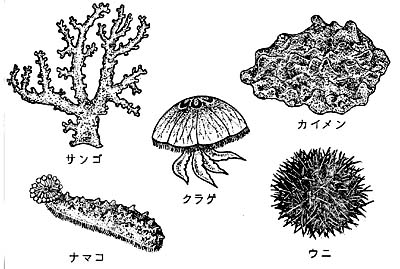

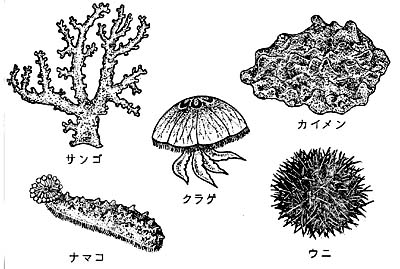

陸にもさまざまな獣や鳥や昆虫がすんでいますが、カイメン、クラゲ、サンゴ、カイ、イカ、タコ、ウユ、ナマコ、エビ、カニといった無脊椎動物の大部分、それに、脊椎動物の魚類などの多くは、みな海の中にすんでいます。

ですから動物学を勉強する人は、一度はどうしても海の動物を研究しなければならないのです。

それに海の動物の観察や採集は楽しいものです。 |

|

そこで海こそ動物学を育て、大勢のすぐれた動物学者をはぐくんだゆりかごだといえます。

チャールズはグラントのおかげで海の動物に親しむようになり、海の動物に対する知識の目を開かれたのでした。

チャールズがすぐれた生物学者となる土台は エジンバラの大学時代につくられたといってよいでしょう。

そんなある日、グラントと一緒に散歩していた時、グラントは突然ラマルクと彼の進化論をチャールズに話しだしました。

グラントはラマルクの考えのすばらしさをほめながら、熱心に語って聞かせました。

チャールズはその時は、ただびっくりしてしまい、黙って聞いているだけでした。

しかし若い時に、このような考えのある事を聞き、自分の尊敬していたグラントが、その考えに賛成して熱心にほめていたことは、チャールズの心の隅のどこかに強く残ったことでしょう。

お父さんはチャールズが医学の勉強をそっちのけにして、動物学の研究にばかり熱中しているのを知って、たいそう怒りましたが、チャールズが医者にはむかないことをさとると、今度は彼を牧師にしようと考えました。

チャールズは牧師になることにもあまり気がすすまなかったのですが、お父さんが、

「どこか田舎にでも教会をもって、そのかたわら、お前の好きな動物の研究でもしたらいいじゃないか。」

と勧めてくれたので、その気になりました。

昔読んで感心した「セルボーンの博物誌」を書いたホワイトが、牧師だったことも思い出しました。それで、

「そういう仕事なら、僕にもやれるだろう。」と考えたのです。

そこでチャールズはエジンバラの大学を退学し、今度はケンブリッジ大学の神学部に入学することにしました。

ケンブリでシ大学はオックスフォード大学とならんで、イギリスでは一番有名な大学でした。

ですから入学試験もむずかしかったので、勉強をしなおさなくてはなりませんでしたが、受験勉強のかいがあって入学することができました。

チャールズが十九才の時です。

イギリス第一の大学の授業も、バトラーの学校やエジンバラの大学の授業と同じように、チャールズを満足させてはくれませんでした。

この時代のイギリスの学校は、どこでもまだ古いからの中にたてこもっていて、いきいきとした新しい学問を学ぶような雰囲気がなかったためかもしれません。

それよりチャールズは元々、型にはまった授業を聞いて勉強するより、自分で観察し考えていくという性質だったので、型にはまった学校教育には満足できなかったのでしょう。

しかし彼はもう十九才になっていたので、今までのようにただ学校の授業がつまらないといって不平をいってばかりはいませんでした。

鳥射ちに熱中したり気のあった友達と遊んだり、絵を見たり音楽を聞いて楽しんだりしながら、その間に動物学の研究を熱心にすすめていきました。

ケンブリッジで、チャールズが特に興味をもったのはカブトムシでした。

大学の近くの森には、めずらしい種類のカブトムシがたくさんいました。彼が見つけたカブトムシの中には、まだ昆虫図鑑にも名前がのっていないような、新しい種類のものもありました。

ある日、古い木の皮をはいでいると、めずらしい種類のものが二匹も見つかりました。そこで両手で一匹ずつ捕まえたところが、さらにもう一匹、今までに見たこともないような種類のものが出てきました。

困ったチャールズはエイッとばかりに、右手につかんでいたやつを口の中にほうりこみ、あいた右手で、新しくでてきたやつを捕まえようとしました。

ところがそのとたんに、口に入れた虫が嫌な味のする汁をだしたのです。

「ワッ ペッ、ペッ」とあわててつばをはき、手で口を拭いましたが、その隙に虫は三匹とも逃げてしまいました。 |

カブトムシを口に入れて吐き出してしまったチャールズ

|

「エーィ、しまった!」と思いましたが、あとの祭りです。

大学の授業はどれもおもしろくありませんでしたが、ヘンスロー先生の植物学だけは大変興味がありました。

ヘンスロー先生は、植物にふかい知識をもっていたばかりでなく、大変心のあたたかい人で、学生の世話をよくする先生でした。

先生は授業の時だけでなく、自分の家に学生をよんで研究会もやっていました。

チャールズもこの集まりに出席させてもらうことができました。

そればかりでなく、ひまをみては先生をたずねて、一緒に散歩しながら話を聞きました。

また植物採集の旅行にも連れていってもらいました。

そこでチャールズの名前を知らない人も、「ヘンスロー先生と一緒にいる学生」といえば、「ああ、あの男か」とわかるほど、ケンブリッジ大学中の評判になってしまいました。

チャールズはヘンスロー先生から、植物学の知識ばかりでなく、心のやさしさと他人への深い愛情を教えられたのでした。

同じころ、チャー・ルズはドイツの探検家で、すぐれた生物学者でもあったアレキサンダー・フンボルト(一七六九〜一八五九年)の「南アメリカ旅行記」という本を読んで、ひどく感心してしまいました。

この本には、これまであまり知られていなかった南アメリカの美しい自然がえがかれていました。

チャールズは「一度でもいいから、狭いイギリスをはなれて、こういうすばらしい土地にいってみたいものだ。」と思ったのでした。

ヘンスロー先生の家での集まりの時、チャールズはこの本の気にいった個所を、みんなに読んできかせたことがありました。

するとヘンスロー先生は、「君も一つ、地質学(地層を研究する学問)を勉強したらどうだ。

フンボルトも地質学の知識をたくさんもっていたから、こんなすばらしい本が書けたんだよ。

君のこれからの研究にも、きっと地質学が役にたつと思うね。」といいました。

チャールズはそれまで、地質学ほどつまらない学問はないと思っていたのですが、ペンスロー先生にそういわれて、地質学への興味がわきあがってきました。

そこでヘンスロー先生に頼んで、セジュウイックという地質学の先生に紹介してもらいました。

セジュウイックはチャールズの指導をこころよく引受けてくれて、研究旅行にもチャールズを連れていってくれました。

こうしてチャールズは、セジュウイックから、実地に地質学についての知識や研究の仕方を教わることができたのでした。

チャールズは牧師になるために神学部に入ったのですが、彼が興味をもって勉強したのは、動物学や植物学や地質学でした。 そしてこの間に科学者としての知識や研究の仕方を、しだいに身につけていったのでした。

3 運命の分かれめ top

チャールズがセジュウイック先生に連れられて、北ウェールズ地方の地質の研究に熱中していた時、チャールズの一生の運命を変えるような出来事が起こりました。

それはイギリスの軍艦ビーグル号を、世界一周の航海に旅立だせようという計画がもちあがったことです。

イギリスではこれまでに何回も、よく知られていない海や陸地を調べるために、軍艦を派遣して探検させています。

何故そういう事が必要だったのか考えてみましょう。

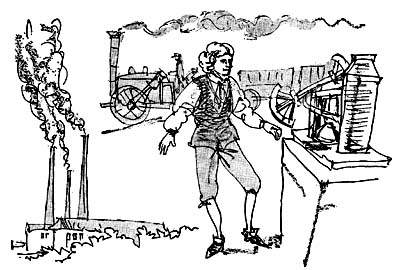

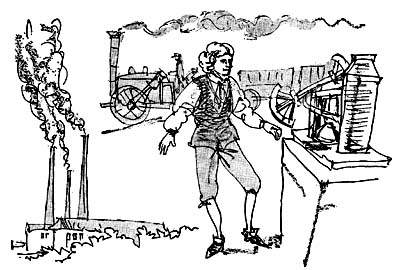

一七六五年、イギリスのジェームズ・ワット(一七三六〜一八一九年)は蒸気機関の改良に成功しました。

蒸気機関はそれまで人や馬や水の流れを利用して動かしていた機械を、蒸気の力で何倍もの力強さと正確さで動かすようになりました。

それに蒸気機関は水と石炭さえあれば、どこにでも機械工場をつくり出すことができます。そこで十八世紀の終わりから十九世紀の初めにかけて、イギリスでは機械を使う大きな工場がふえていきました。

このことはやがて、物をつくり出す産業の仕組を大きく変えていきました。

こうした出来事を産業革命といいます。

産業革命はまず最初にイギリスで始まり、やがてフランス、ドイツと広がっていったのです。

産業革命によって産業の仕組が大きく変わると、これまでとは較べものにならないくらいたくさんの品物が、つくり出されるようになりました。 |

当時はイギリスから始まった、産業革命の時代だった。

|

そうなると国内だけでは使いきれなくなるし、品物をつくるためには外国からたくさんの原料を買い入れなくてはならなくなってきます。

そこで工場でつくられた品物を外国に売りさばき、そのかわりに原料を手に入れなければならなくなります。

そうなると、自分の国の船が安全に航海できる航路を見つけなければなりませんし、商売をする外国の土地のようすもさぐらなければならなくなります。

そこでヨーロッパの国々は、競って世界各地に探検のための軍艦を派遣することになったのです。

このような探検に一番熱心だったのは、どの国よりも早く産業革命をなしとげたイギリスでした。

ビーグル号の世界一周旅行もその一つでした。

ビーグル号の艦長フイッツ・ロイはまだ二十六才の青年でしたが、今度の航海の主な目的が南アメリカ大陸沿海の探検と測量だったので、生物学者を一人連れていって、研究に役立たせようと考えたのでした。

そこで友だちのピーコックというケンブリッジ大学の天文学者に、生物学者を一人紹介してくれるように頼みました。

ところがピーコックも生物学関係のことはよくわからなかったので、ヘンスロー先生に頼みこむという事になったのでした。

ヘンスロー先生はいろいろ考えたすえ、チャールズ・ダーウィンがこの仕事にもっとも適していると思うようになりました。

チャールズは神学科の学生で、生物学専門の学生ではありませんでしたが、生物ばかりでなく地質についても熱心に研究しているし、なによりもしっかりした気持の持主で、長い航海にもたえぬく辛抱強さがあると考えたからです。

ヘンスロー先生は、チャールズが北ウェールズ地方の研究旅行の帰り道に、きっと故郷のシルスベリーにたち寄るに違いないと考えて、シリスベリーの家に手紙を出しました。

その手紙には、これまでのいきさつを説明したあとで、

「私は君こそ、この仕事にふさわしい人だと信じます。ぜひ、このチャンスをのがさないで、南アメリカの生物や地質を研究してください。」と勧めの言葉をつけ加えておきました。

ヘンスロー先生が予想したとおり、チャールズはシルスベリーの家にたち寄り、そこでヘンスロー先生からの手紙を見ました。

チャールズはその手紙を見て、どんなに心をおどらせたことでしょう。

フンボルトの本を読んでから、一度は行ってみたいと夢にまで見ていた南アメリカヘ、行くチャンスが訪れたのです。

しかも生物や地質を研究するのが、自分の仕事だというのです。

こんなすばらしいことがあるでしょうか。

チャールズは、胸をわくわくさせながら、お父さんにこの話をしました。

しかしお父さんは、賛成してくれませんでした。それも無理はありません。

お父さんはチャールズを医者にしたかったのですが、息子が医者にむいていないという事を知って、しぶしぶ牧師にしようと考えたのです。

それなのに遠い南アメリカまで、生物や地質の研究に行こうというのです。

これでは牧師にもなれなくなってしまうと心配するのも当然です。

それに、南アメリカはまだ開けていない土地です。

そこには、どんな危険なことが待ちうけているかわからないのです。

そんなところに、かわいい息子をやれるものかと考えるのは、親としても当然なことでしょう。

しかし、チャールズはあきらめることができませんでした。

そこでくり返し、お父さんに頼みこみました。しまいにはお父さんも、とうとう根負けして、

「それほどいうなら、だれか常識のある人に相談してみなさい。

その人もいってもいいというのなら、私も考えなおそう。」というところまで、折れてきました。

そこでチャールズは、亡くなったお母さんの弟、つまり彼の叔父さんにあたるジョシア・ウェジウッドに、お父さんを説きふせてくれるように頼みました。

ジョシア叔父さんは、チャールズのことを一番よく知ってくれていた人なので、博物学の研究がけっして牧師になる妨げになるものではないから、チャールズの希望をかなえてやってくれるように頼んでくれました。

お父さんも、ジョシア叔父さんを信頼していましたので、ジョシア叔父さんがそういうならと、とうとう許してくれました。

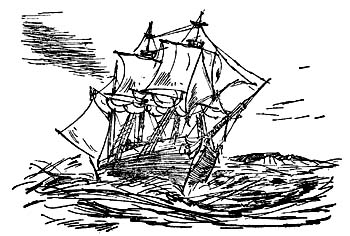

チャールズを乗せたビーグル号が、イギリスの港プリマスを船出したのは、一八三一年の十二月二十七日でした。

その時、チャールズは二十二才の若い青年でした。

この航海は初めは二年の予定でしたが、実際には五年にもわたる長い航海となりました。

軍艦とはいっても今から百三十年以上も昔のことですから、ひどくちっぽけなものでした。

ビーグル号は長さ約三〇メートル、輻約九メートル、乗組員六三人、トン数にして二四二トンの三本マストの帆船でした。

ですから五年にわたるこの航海が、どんなに苦しいものであったかが、充分に想像できるのです。

チャールズはイギリスの港をでると、すぐにひどい船酔いにかかり、航海の間ずっと苦しみぬきました。

チャールズがイギリスに帰ってからも、一生病気がちで過ごすようになったのは、この航海のためでした。 |

チャールズは未開地の生物調査のため、

ビーグル号で航海に出た。

|

しかしチャールズは、船酔いに苦しみながらも長い航海にたえぬきました。

苦しい航海でしたが、この航海はチャールズにとっても生物学の歴史にとっても、すばらしい意味をもった航海となりました。

この航海の間にチャールズの自然を見る目はますます確かなものになり、彼が観察したたくさんの事実から、やがて生物進化の考えがはっきりと浮び上ってきたからです。

これまで見てきたように、チャールズには元々すぐれた生物学者になる素質がありましたから、たとえ「ビーダル号の航海に乗りあわせるというチャンスがなくても、立派な生物学者になれたことでしょう。

しかしビーグル号の航海がなかったら、チャールズの頭の中に生物進化の考えが生まれ、その考えを世の人々に納得してもらうために一生をかけるというようなことになったかどうかはわかりません。

生物進化の考えは、あとでまたお話するように、世界中の人々の思想を大きく変えさせたものです。

チャールズ・ダーウィンが生まれなくても、ビーグル号の航海がなくても、いつかは生物進化の考えは一般に認められるようになったでしょう。

何故ならそれは、生物界のおごそかな事実だからです。

しかし、産業革命後のイギリス社会の必要から生まれたビーダル号の航海が、チャールズ・ダーウィンという一人のすぐれた科学者の頭の中に、生物進化の考えを育てていき、そこからやがてみんなが認めずにはいられないような生物進化論が現れてきたという事は、歴史がどんな進み方をするかを考えさせてくれます。

歴史はちょっとみると偶然の積み重ねのように見えますが、やはりそこには現れて来なければならないものが現れてくるという必然性が見られるのです。

4 ビーグル号の航海 top

チャールズは、ビーグル号がイギリスの港を出るとすぐ、自分の仕事にとりかかりました。

彼は船の後ろに網をつけて、海水に浮かんでいる小さな生物(プランクトン)を採集して観察しました。

また、海の色が変われば、さっそく海水をすくって調べてみました。

風におくられて、船の上に落ちてくるごみにさえ、彼は注意をむけました。

船が港につき陸に上がると、いっそう忙しくなるのでした。

そこには、イギリスでは見かけたこともない動物や植物、それに化石や岩石や地層が見いだされました。

それぞれの土地に住んでいる人たちの生活にも、めずらしい興味ぶかいものがありました。

チャールズはできるだけ多くのものを集め、めずらしいものは何でも観察し、それをくわしく書きとめていきました。

船の中にはもう学生の時のように、教えてくれたり導いてくれたりする人たちはいませんでした。

そこで彼は増々、自然を相手にして、自分の目でながめ自分の頭で考えていくことを学んでいきました。

ただ、彼が船に乗る時に持っていった、チャールズ・ライエル(一七九七〜一八五年)の「地質学原理」という本は、彼に地球の歴史や地質についての見方や考え方について、大切なことを教えてくれました。

彼はこの本を、船の中でくり返しなんべんも読みなおしました。

ライエルの「地質学原理」は、チャールズが航海に出た前の年の一八三〇年に出たばかりの本で、そこには地球の歴史や地層のでき方について、これまでとは違った、全く新しい考えがのべられていました。

この頃には、もう地層によって出てくる化石に違いが見られることが知られていました。

そして古い地層からは、体のつくりが簡単で、いまいる生物とは種類のちがうものが多く見られ、地層が新しくなるに従って、体のつくりが複雑になり、いまいる種類と同じ生物の化石が多くなってくることもわかっていました。

また地殻(地球の外側をとりまく地層や岩石)を調べてみると、古い地層が新しい地層の上にのっていたり、地層の途中に大きな切れ目(断層)があってずれていたりするような、激しい変化もみられることが観察されていました。

それから昔、海だったところが今では高い山になっていたり、もとは陸地だったところが、海の底に見られたりすることも調べられていました。

しかしラマルクのところでお話したように、キュヴィエのようなすぐれた学者でさえ、化石の変化や地殻の変動を、地球上に起こった大変動によって説明していました。

そしてこのような大変動が起こるためには、自然には起こらないような、超自然的な力が働いたに違いないと考えていたのです。

ですから聖書に書いてあるノアの大洪水というのは、最後に起こった大変動のことをいうのだと考えていた学者さえありました。

もしそうだとすると、化石の変化や地殻の変動は科学の問題ではなく、宗教の問題だという事になってしまいます。

ライエルは ノアの大洪水説のような神話や、大変動説のような神話とむすびつきやすい考えを、地質学のなかから追いだし、地質学を科学の仲間にいれようと努力したのです。

彼は自分たちが観察したり、実験したりすることのできる力だけを問題にしようと考えました。

ライエルは私たちの目の前で、川の流れや海の波、氷河や兩や霜が岩石をうちくだいていることを示しました。

また川の流れや風や砂漠の砂嵐などが、小石や泥や砂などを運び、海などで新しい岩石をつくっていることも教えました。

これらの力はおだやかで、ゆっくりした変化しか生じません。

しかし非常に長い時間を考えると、これらの力はやがて地殻に大きな変化をつくり出していくことを生き生きと納得のいくように説いています。

地殻の大きな変化も、私たちが普段見なれているおだやかなゆっくりとした変化が、積み重なって生じたのだというライエルの考えは チャールズの生物を見る見方にも影響をおよぼしたと考えていいでしょう。

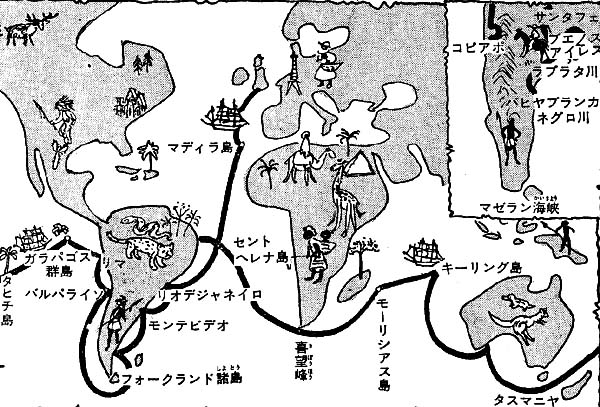

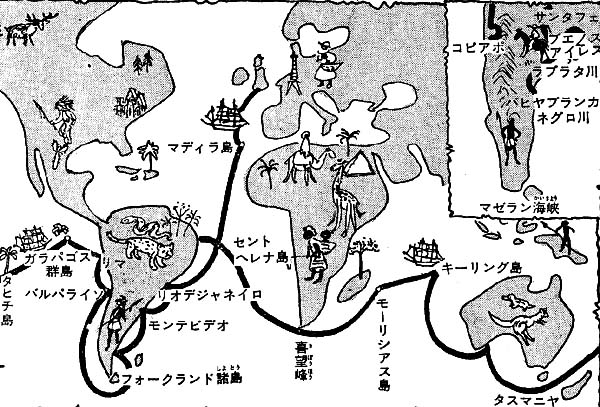

ビーダル号が航海していった道筋を見てください。チャールズは この航海の間に実にたくさんのことを観察しましたが、なかでも次の三つのことが、生物進化の考えを芽生えさせる大きな力となったといわれています。

南アメリカの大西洋岸にあるウルグヮイやアルゼンチンには、平らで高い木がはえていない、パンパスとよばれる草原が広がっています。

この草原の中にはインディアンたちが 「大きな獣(けもの)の丘」とか「動物の川」とかよんでいる場所がたくさんありました。

ここからすっかり死に絶えてしまって、いまではパンパスのどこにも見られない大きな獣の化石が出てくるからです。 |

ビーダル号の航海した道すじ

|

これらの場所で、昔いた大きな獣の化石が見つかるのは埋もれていた化石が雨水や川の水で洗い出されるためですが、インディアンたちは これらの丘や川に死んだ動物の骨を大きくする力があると信じていたのです。

チャールズは こうした場所からたくさんの化石を掘り出しました。

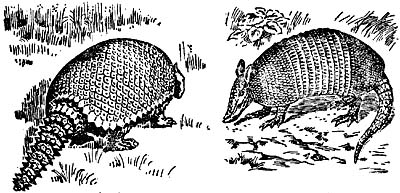

その中にはカバぐらいの大きさのミロドンとか、五メートルちかくもあるクリプトドンなどの化石もありました。

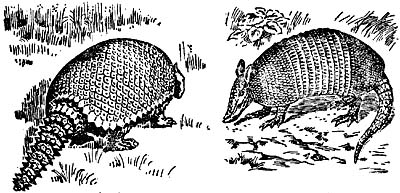

これらの獣たちは、いまでもパンパスのなかに見られる、アルマジロという動物とよく似ていました。

アルマジロはよろいを着たような変った姿をしている獣です。 |

クリプトドン アルマジロ

|

このように、同じ大陸で死に絶えてしまった動物と、いまでも生き残っている動物の間に、深いつながりがある事を知ったチャールズは生物が地上に現れたり、滅びたりしたことに対する今までの説明に、疑いをもつようになりました。

前にいた動物が死に絶えたあとで、新しい動物がつくりなおされたとしたら、どうしてこんなによく似た動物が同じ土地に見られるのだろうかという疑問です。

彼は これらの化石をヘンスロー先生のもとにおくりましたが、ヘンスロー先生から彼のおくった化石が学者の間で問題になっていることを知らされて、勇気づけられました。

それから、南アメリカ大陸を北から南へ縦断していった時、縁(えん)の近い動物が、南から北にいくに従って、少しずつ、しだいに変わっていくことにも気がつきました。

このことも、動物が別々につくられたと考えると、おかしいことになると思いました。

南アメリカの太平洋岸にある赤道直下の島々、ガラパゴス群島の生物は、いっそう印象深いものでした。

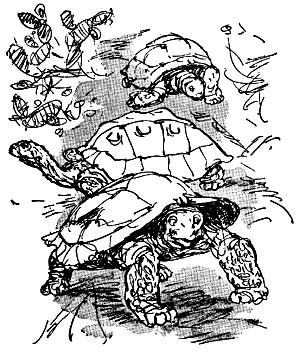

ガラパゴスという島の名は、カメというスペイン語からきています。

この群島には、世界で一番大きい陸のカメ、ゾウガメがたくさんいるからです。

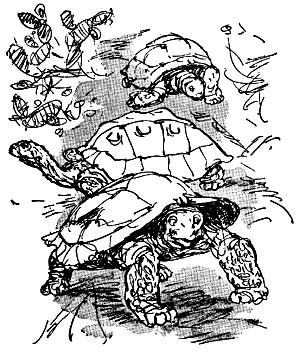

ダーウィンは、群島の中のチャタム島を訪れた時、大きなゾウガメが、島の中央に通じる道を、ノソリノソリと行き来しているのに出会ってびっくりしました。

ソウガメたちは、島のまん中にある井戸に出かけ、そこで二、三日過ごし、腹いっぱい水を飲み終わると海岸に帰ってくるのです。

水でお腹をみたしたゾウガメは十日も二十日も水なしで過ごすことができるのです。

海岸から井戸に向かっているたくさんの道は、みんなゾウガメが踏みかためたものです。

チャールズは、この時この島に住んでいる人たちから、不思議なことを聞きました。 |

生物の宝庫――ガラパゴス群島

|

「それぞれの島には、少しずつ違ったカメが見られるので、私たちはひと目見ただけで、それがどの島のカメであるか、言い当てることができます。」というのです。

チャールズは、初めは島の人たちのいう事を信じませんでしたが、実際にいくつかの島を訪れてみると、それが本当なので、すっかりおどろいてしまいました。

ゾウガメだけでなく、それぞれの島には、それぞれ少しずつ違ったひとそろいの動物たちが見られたのです。

そのうえ、島の動物たちは南アメリカ大陸の動物たちともよく似ていました。

ガラパゴス群島をつくっていた主な島は十ほどですが、どれもみな火山島で、岩石のようすからみても、これらの島々ができたのは、そんなに古い時代ではないことがわかります。

それぞれの島は晴れた日なら、だがいに目で見えるような近いところにあります。

しかし、それぞれの島の間や南アメリカ大陸との間には、流れの早い激しい海流が流れていて、お互いの間がへだてられています。

ガラパゴス群島の生物や土地のようすを観察したチャールズはパンパスの化石を調べた時や南アメリカを縦断した時と同じような疑問を感じました。 |

巨大なゾウガメ

|

「互いに目で見えるようなこんな近いところにあるそれぞれの島に、初めから少しずつ違った動物がすんでいたと考えるのはおかしい。

それよりガラパゴス群島の島は深い海やはげしい海流で、大陸とも他の島とも動物が自由に行き来できなかったので、たまに流れついた動物が、それぞれの島で少しずつ変っていったと考えたほうが、ずっと無理のない説明のようだ。」 |

というのが、観察から生まれた疑問への、チャールズの答えだったのです。

こうして、長い航海の間に観察したさまざまな事実から、生物進化の考えをいだくようになったチャールズは 一八三六年の十月、なつかしいイギリスの港へと帰ってきました。

5 自然は生物を選び出す top

チャールズ・ダーウィンはバトラー校長からボコ・クランテなどといってあざけられましたが、実際には子供の頃から、やろうと決心したことはどこまでもやりぬくし、一つのことに注意を集中して辛抱強く努力する人だったことは、これまでの話で、もう君たちにはよくわかっていると思います。

彼は前にも書いたように、ビーダル号の長い航海のために、すっかり体を悪くして、死ぬまで病気に苦しめられましたが、病気とたたかいながら、七十三才というかなりな年まで生きぬくことができました。

しかし、彼の辛抱強さを、本当に示しだのはイギリスへ帰ってから、生物進化の考えをおおやけにするまでの長い研究の道筋においてでした。

彼が生物進化の考えを本に書いて発表したのはイギリスへ帰ってから二十年もたったのちのことでした。

ダーウィンは進化の証拠になるようなたくさんの事実を集め、進化の原因についてもみんなを納得させることができるような説明をあたえなければ、自分の考えもラマルクの場合と同じように、みんなから返り見られないに違いないと思ったのです。

天体や地球については昔から同じような状態にあったのではなく、少しずつ変化して現在のような天体や地球になってきたのだという、新しい考えが受入れられるようになっていました。

しかし、生物も神さまによってつくられたものではなく、自然に生じたもので、それが長い間に少しずつ変化して、現在のような、さまざまな生物になってきたのだという考えはやがては人間自身の問題にも関係してくるので、よほど慎重にやらないと、古い考えをもった人たちから強い抵抗をうけることは目に見えていました。

そこでダーウィンは、まず、進化の証拠となるような事実を、たくさん集めることから始めました。

ダーウィンは病気がちだったので、普通のつとめはできませんでしたが、幸いお父さんからかなりの財産をゆずってもらいましたので、ロンドンの近くにあるダウンという静かな村にひきこもって、研究だけに力を汪ぐことができました。

ダーウィンは ここから作物や草花や家畜のことをよく知っている人たちに手紙を書いたり、直接あって話を聞いたりして、人間に育てられている動物や植物がどんなふうに変わっていくかを知ろうとつとめました。

またよい品種をつくるために、どんな方法がとられているかも問合せました。

産業の発達したイギリスでは、動植物の改良にも熱心だったので、こうしたことを知るには都合がよかったのです。

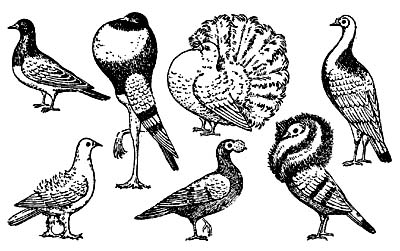

人から聞くだげでなく彼自身もハトクラブの会員になって、ハトの品種改良を研究したりしました。

イギリス人はハトが好きで、イエバトの変った品種がたくさん飼われていたからです。

イエバトの品種は実にさまざまで、野生の状態で見いだされたら、けっして一つの種とは考えられなかったに違いありません。

しかし、イエバトは飼われるようになってからあまりたっていないので、たくさんの品種もみなカワラバトという、一つの種から変わってきたことがわかっていたのです。

それではどうして、こんなにも変ったたくさんの品種がつくり出されたのでしょうか。 |

イエバトの品種

|

尾羽がクジャクのように大きく広がっているハトの場合を調べてみましょう。

普通の尾羽をもった親バトから生まれた子バトのなかにも、尾羽が他のものより少し大きいものも見つかるでしょう。

86

そうしたハト同士をかけあわせて子供をつくると、また、他のものより大きな尾羽をもったものが生まれてきます。

そこでまた、そうしたハト同士で子供をつくらせるのです。

こうしたことを何代もくり返していくと、やがて、最初の親とは尾羽の大きさがひどく違った、新しい品種ができてくるのです。

ダーウィンはやがて、イエバトだけでなく、人に育てられている動植物のさまざまな品種は、同じ親から生まれたたくさんの子供の中から、人間にとって好ましいと思われる性質をもったものを、何代にもわたって選び出していくことによってつくられていくことを知りました。

このような方法は人為選択とよばれていました。

人為選択が品種改良に役だつことを知ったダーウィンは選び出しには新しい種をつくりだす働きがあるに違いないと考えるようになりました。

しかし自然の状態で生活している生物の場合に、どうして選び出しが行なわれるかという事になると、ダーウィンには中々うまい説明か見つからなかったのです。

生物が自然に選び出されていく原因について思い悩んでいたある日、ダーウィンはたまたま、トーマス・マルサス(一七六六〜一八三四年)という人の書いた「人口論」という本を読みました。

マルサスはこの本の中で、人口の増える速度は、生活に必要な物をつくりだす速度が速くなる割合よりもずっと速い。

そこで、人口の増えるのをそのままにしておくと、飢えや貧乏がひろがり、それがまた病気や戦争の原因にもなる。

だから、人口が増えるのをそのままにしておいてはいけないというようなことをいっているのです。

こうした考えはちょっとみると正しいようですが、本当は間違っています。

一九〇七年と一九二七年には工業の進んだ国々で物が作られ過ぎたために、経済に大きな混乱が起こり、それが第一次世界大戦や第二次世界大戦の原因の一つになっているのです。

もっとも物が作られ過ぎたといっても、それらの物がそれを必要としている人々の手にわたるような社会の仕組になっていれば、こうした混乱は起きなかったはずです。

一方では食べる物にも困っている人が大勢いるのに、他方では品物が売れずにあまって困っているような社会の仕組が、経済の混乱を起こす根本の原因なのです。

ですから、飢えや貧乏や病気や戦争の原因は マルサスのいうように、生活に必要な物をつくる速さが、人口の増える割合に追いつかないからではないのですが、マルサスの時代のように物をつくりだす力(生産力)が今よりずっと小さかった時には このような考えが人々に受入れられ易かったのです。

それはともかくとして、ダーウィンは、この本を読んだ時、

「これだ!」と思わず手をたたきました。

目の前がパッと開けて今まで迷いぬいていた問題が、いっぺんにとけたように感じられたからです。

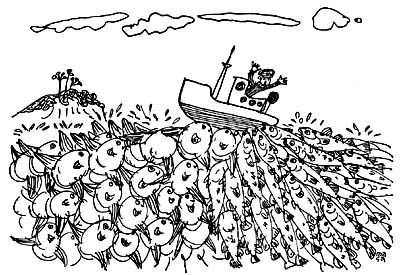

生物は一般にたくさんの子供をつくります。たとえば君たちの好きなタラコを思い出してごらんなさい。

あの小さな一粒一粒がみんな一つの卵なのですから大変な数です。

タラは一度に百五十万から三百万の卵を産むといいます。マンボウという魚になると、二億から三億の卵を産みます。これらの卵がみんな親になって、次々と子供を増やしていったとしたら、やがて海はタラやマンボウでいっぱいになってしまうはずです。

しかし実際にはそうなりません。ほんのわずかなものしか、生残らないからです。そこで、ダーウィンは、生物の間には生残るための激しいたたかいや競争(生存競争)が行なわれていると考えました。

そうすると、同じ親から生まれた子供たちの間にも、少しずつの違いがありますから、生存競争の結果、生きていくために一番適したものだけが残ることになるでしょう。 |

魚の卵が全部、成魚になったら、海は魚で埋まってしまう。

|

これが自然に選び出しが起こる原因だとダーウィンは考えたのです。

自然に起こるこうした選び出しを、ダーウィンは「自然選択」とよびました。

自然選択が何代にもわたってつづけば、初めはわずかな違いしか見られなかった生物も、しだいに大きな違いになり、やがてもとのものとは違った種になっていくはずだというのが、ダーウィンの考えでした。

自然選択によって生物の進化が起こると考えると、生物の体のつくりや働きが、環境によく適しているという事実もうまく説明できます。

生きるための競争を通して、環境に一番よく適したものが残るというのですから、それぞれの生物が環境によく適した体のつくりや働きをもっていることも、一応納得できるからです。

自然選択を進化の原因だと考えたところが、ラマルクの進化論と一番違っていたところです。

ラマルクのところでキリンの例をだしたので、その違いをはっきりさせるために、ダーウィンは首の長いわけをどう説明しているか見てみましょう。

「他のものより、一センチでも二センチでも高いところに届くことのできたキリンは、食物のたりなくなった時にも、高いところに残っている葉をたべて生残ることが多かったに違いない。

そこでこうしたキリン同士が子供をつくれば、その子供もやはり首や前足の長い子供になっただろう。

そうでないものは死んでしまったに違いない。

だから、何代もたつうちには首や前足の長いという性質がだんだんいちじるしくなっていったのだ。」

6 ダーウィンの勝利 top

生物は少しずつ変わっていき、長い間には祖先とすっかり違ったものになっていくという事実もたくさん集まったし、生物が変わっていく原因についても、一応納得のいく説明が見つかったので、もう、進化の考えをおおやけにしてもいい時期にきていたのでした。

しかし、それでもダーウィンは中々発表しようとはしなかったのです。

そこでいつもダーウィンの研究や考え方を聞かされていた友人たちは、「早く発表しないと、他の人に先をこされてしまうかもしれないぞ。」と心配しました。

ダーウィンが友人たちにすすめられて、自分の考えを一冊の本にまとめる準備にかかったのは前にも書いたように、イギリスに帰ってから二十年もたった一八五六年の初めごろでした。

ところが一八五八年の夏の初めに、マライ群島のなかのモルッカ諸島にあるテルナテという町から、一通の手紙と論文、がダーウィンのもとに送られてきました。

手紙の差出人はアルフレッド・ウォレス(一八二三〜一九一三年)という人でした。

ウォレスが若いころから、イギリスをはなれて、マライ群島の動植物の分類や分布を熱心に研究していることはダーウィンも知っていました。

しかし、一度ちょっと会ったことがあるだけで、親しくしていたわけではありませんので、何事だろうと不思議に思って手紙を開いてみました。手紙には

「その後も、あなたが立派な研究をされていることはよく知っております。

私は今度、自分の考えをまとめた一つの論文を書きました。

イギリスには親しい学者がいませんので、尊敬しているあなたに論文を見てもらうのが一番いいと思ってお送りしたしだいです。

もし良かったら、ライエル先生にも見ていただいて、学会か雑誌に発表できるように取り計らってくださるようお願いします。」 |

という意味のことが書いてありました。

論文に目を通してみて、ダーウィンはびっくりぎょうてんしてしまいました。 |

アルフレッド・ウォレス

ダーウィンと同じ進化論を唱えた。

|

そこには、マライ群島のさまざまな動植物を研究しているうちに、生物は進化するものだという考えをもつようになった、と書いてあるのです。

しかも、ダーウィンと同じように、マルサスの「人口論」を読んで、生物が進化する原因は自然選択によるのだ、という結論に達したと書いてあるではありませんか。

ダーウィンが二十年も生物進化の事実を集め、しまいに自然選択説に到達したという事は親しい友人たちにしか話していませんから、遠くにいるウォレスが知っているわけはありません。

よりによってダーウィンのところへ、こんな頼みが持ち込まれるとは、なんという運命のいたずらでしょう。

ダーウィンはこの論文をみて、自分の長い間の努力もこれで無駄になってしまったと感じ、自分の考えを本にまとめる元気もなくしてしまいました。

しかし、ダーウィンの長い間の苦心を知っていた友人のライエルや植物学者のジョゼフ・フーカー(一八一七〜一九一一年)は、ダーウィンをはげまし、ウォレスの論文と一緒に彼の考えを学会で発表させるようにしました。

それから、フーカーはこうした事情をウォレスに書き送って、その了解ももとめました。

こういう場合にはよく、学者の間でどちらが先かという事で争いが起こるのですが、ウォレスは心良くダーウィンのほうが早くから自然選択説にもとづいた生物進化の考えをもっていたことを認めました。

そればかりでなく、のちにはダーウィンの進化論を「ダーウィニズム(ダーウィン主義)」とよんで、一般の人たちの間にひろめる努力をしたほどでした。

こうしたことがあったので、ダーウィンは初めの予定よりずっと内容をちぢめて、いそいで一冊の本にまとめあげて、次の年の一八五九年に「種の起原−自然選択の方法による」という表題をつけて出版しました。

ダーウィンの「種の起原」は 一八五九年も、終わりに近づいた十一月二十四日に、本屋の店先に現れました。

本屋の主人たちは 一体何が書いてあるかわからないようなこんなむずかしそうな本が、売れるのかしらと心配したことでしょう。

ところが、最初に印刷された千二百五十冊あまりの本はその日のうちにすべての本屋の店先から姿を消してしまいました。 次の年の一月に出た三千冊もすぐ売り切れてしまいました。

これで、学会で発表したダーウィンの説が、大勢の人たちにどんなに関心をもたれていたかがわかります。

他の国でもこの本を読みたいという人がたくさんいましたので、この本は多くの国々の言葉に訳されました。

イギリスだけでも一八七二年までに、六回も新しく印刷しなおされたといいます。

物語や小説はべつとして、科学の本で、この時代にこんなによく売れた本はめずらしいでしょう。

それとともに、チャールズ・ダーウィンの名は世界中の人々に知られるようになっていきました。

これまではダーウィンは専門の学者たちの間ではすぐれた生物学者として、外国にも知られていたのですが、普段は生物学などにあまり興味をもっていないような人々の間でも、彼の名がささやかれるようになったのです。

しかし皆が皆、ダーウィンの説に賛成だったわけではありません。

それどころか、古い考えにとらわれている人たちや、キリスト教の信仰にこりかたまっている人々はダーウィンの説に憤慨して、激しく非難しました。

ダーウィンは用心ぶかい人でしたから、人間の問題をもちだすと、自分の考えを素直に受取ってくれない人が大勢現れるだろうという事を心配して、「種の起原」でも、人間の問題にはふれないようにしていました。

ただ、「人間の起原や歴史についても、多くの光がなげかけられるだろう。」と書いただけでした。

しかし、ダーウィンの考えをおしすすめていげば、人間も初めから今見るような人間であったのではなく、もっと下等な動物から、しだいに進化して現在の人間になったと考えないわけにいかないことはすぐわかることです。

ですから、人間はどの生物よりも神さまの恵みを多くうけてつくられたものだと信じていた人々が、ダーウィンを悪魔のように非難したのもうなずかれます。

しかしダーウィンは人と争うことを好まない人でしたし、病気がちな上にまだ、しなければならない仕事もたくさん残っていました。 |

ダーウィンの家の書斎

|

それでダーウィンを非難する人たちとのたたかいは、彼の友人たちが引受けてくれました。

ダーウィンは「種の起原」を書いたあと、初めは一冊の本にまとめるつもりだった残りの部分を「家畜および栽培植物の変異」(一八六八年)という本に書いて出版したほか、これまで研究してきたことを何冊もの本にして発表しました。

一八七一年には人間の起原をといた「人間の由来」という本も書いています。

ダーウィンの説に対する非難はその後もつづきましたが、それでも時代はもう、ラマルクの頃とは違っていました。

産業も発達し社会の仕組も変わっていましたので、信仰の妨げになるからという理由だけで、何でもかんでも科学を圧迫するというようなことは許されない時代になっていたのです。

産業を発達させようとすれば、どうしても科学の力にたよらなければならなかったからです。そこで、

「聖書に書いてある事も、全部が全部、実際にあったことではないだろう。

中には信仰をすすめるためのたとえとして書かれているところもあるだろう。

だからたとえ聖書に書いてある事と違っていても、筋道の通った考えなら認めてもいいのではないか。」

と考える人がふえていました。

特に古い考えにとらわれない若い人たちの間には、ダーウィンの考えを受入れるような準備ができていました。

そこで、ダーウィンの進化論はしだいに、多くの人々によって認められるようになり、ダーウィンは世界に新しい思想を教え示した人として尊敬されるようになりました。

各国の学会からは数々の名誉が贈られました。

ラマルクとは何という違いでしょう。

一八八二年四月十九日。ダーウィンはダウンの家でしずかに息を引取りました。

家族たちは、ダーウィンを、長い間住みなれたダウンの村に葬りたいと望んだのですが、人々は国家の偉人の一人として、名高い人たちの墓のあるウェストミンスター寺院に葬るよう主張しました。

ダーウィンの葬儀にはイギリス国内だけでなく、外国からも学会の代表者が大勢参列し、盛大に行なわれました。

彼の遺骸はニュートンやライエルのすぐそばに葬られました。

top

**************************************** |