|

****************************************

Home 概要 ラマルク ダーウィン ハックスリー メンデル ミチューリン ベルナール パブロフ

5 イワン・ミチューリン

大学にもいかず一人でコツコツと研究を重ね、“貧しい人々に果物を”、

という願いをこめてたくさんの果樹の改良を行なった。

1 貧しい人に果物を top

人工衛星や宇宙船を次々と打ち上げ、宇宙科学の研究では世界でもっとも進んでいるソビエトも、ロシアとよばれ皇帝が国を治めていた二十世紀の初め頃までは、ヨーロッパの中でも一番科学や産業の遅れていた国でした。

ロシアでは広い土地をもっているわずかな貴族や大地主だげがいばっていて、役人や軍人をのぞけば、あとは奴隷のような生活をしている、貧しい農民が大部分でした。

ですから、その頃のロシアでは大きな果樹園はたいてい貴族や大地主のものでした。

こうした人たちは、外国からとりよせた、おいしい果物をあじわうこともできたので、自分のところの貧しい果物を、骨折って改良することなどに熱心であるはずがありませんでした。

自分の土地でできる果物を一番必要としたのは貧しい人たちでしたが、その日その日の生活におわれている人たちには、果物を改良するひまも力もありませんでした。

そこで、ロシアは果物にめぐまれない国でした。

ことに中部や北部の、冬の寒さの厳しいところでは、果樹はほとんど人手の加わらない野生の状態でほうってありました。

昔、西ヨーロッパや南の国から移し植えられた果樹も、今では見るかげもないあわれな姿になっていました。

どの果樹も小さく、ただすっぱいだけの果物をやっと実らせるだけでした。 |

老年のイワン・ミチューリン

|

こうした中部ロシアのみすぼらしい果樹にひどく心を動かされ、その改良に一生を捧げる決心をしたのが、中部ロシアのコズロフ(いまのミチューリンスク)という町の鉄道の駅に勤めていた、今年二十才になるイワン・ミチューリン(一八五五〜一九三五年)という若者でした。

イワン・ミチューリンの生まれ故郷は、プロンスク市の南にあたるユマシェフという小さな村でした。

そしてシラカバの林のへりに建てられた、丸太を組み合わせただけの森の番小屋が、彼のうぶ声をあげた場所でした。

イワンはウラジミル・ミチューリンの七番めの子供でしたが、生残ったのは彼だけでした。

当時のロシア特に田舎では、今では信じられないくらいたくさんの幼い子供たちが、さまざまな病気にかかって死んでいったのです。

お母さんも、イワンが四つの時に死んでしまいました。

お母さんも兄弟もいなくなったイワンは、放りっぱなしにされ、何でもしたいほうだいのことをして過ごしました。

しかしイワン少年は、小さい時から自然を相手に遊ぶことが大好きで、その上いろいろなことを知りたがる子供でしたが、なかでも植物を育てることには、ひどく興味をもっていました。

ミチューリン家は代々園芸家で、お父さんのウラジミルもささやかなものでしたが、果樹園をもっていました。

イワン少年はやがて小さな果樹園でお父さんの手伝いをしたり、お父さんのもっていた園芸の本を読みふけったりするよう

になりました。

そして果樹の世話に立派な腕前を示すようになりました。

こうした生い立ちは、ヨハン・メンデルの場合とよく似ていました。 |

子供の頃のミチュ−リン

|

十才になって学校に入らなければならなくなったイワン少年は、叔母さんの家からブロンスク市の学校に通うことになりました。

この時代の学校はどこでもそうだったのですが、先生たちは教育にあまり熱心でなく、何かというとすぐ生徒たちに罰をあたえました。

ですから、イワン少年は学校の授業はあまり好きではありませんでしたが、本を読むことは好きで、お父さんの持っていた本の中でまだ読んでないものや、学校の貧弱な図書館にある本や、叔母さんの物置き小屋から見つけた、かびくさい本など、どれでも手あたりしだいに読みふけって、いろいろな知識を身につけていきました。

イワンがブロンスクの学校に入ったころから、お父さんは病気がちになり、家の暮らしがいっそう苦しくなってきました。 しかしこうした勉強のおかげで、イワン少年にはすぐれた才能があることがわかってきましたので、お父さんは彼をリャザンというその地方では一番大きな町にある、中学校に入れることにしました。

イワン少年はうまく中学校の試験にうかり、叔父さんのレフ・イワノウィチの家から通うことになったのですが、まもなく思いがけない事件が起こって退学させられてしまいました。

それはある寒い日、道で中学校のオランスキー校長に出会ったのですが、運悪く帽子をぬいでお辞儀をすることを忘れてしまったのです。

オランスキー校長はかんかんになって怒り、イワン少年を退学させてしまったのです。

イワンのようにまじめでよく勉強する少年でも、こんなちょっとした過ちで中学校を追い出されるということも、この当時ではめずらしいことではなかったのです。

この頃になるとお父さんの病気はいっそう悪くなり、借金がたまってしまって、果樹園も売りに出さなけれぱならないような状態にまで追いつめられていました。

ですからこうした事件がなくても、中学校へ続けて通えていたかどうかはわからなかったのです。

こうして若いミチューリンには、つらい苦しい時期が始まりました。

イワノウィチ叔父さんの家にも小さな果樹園があったので、イワン少年は叔父さんの手伝いをして食べさせてもらうことにしましたが、家の人たちは彼を奉公人と同じように扱ったので、いつも不愉快な思いをして暮らすことになりました。

ただリャザンで生活している間に、イワン少年には機械に対する興味が生まれてきました。

リャザンは大きな町でしたので、腕のいい時計屋さんや、鉄道の機関車などに通じている人がたくさんいました。

イワン少年はこうした人たちと近づきになって、いろいろ機械のことを教えてもらいました。

イワンは果樹園の仕事が終わると、自分の寝場所にあてられていた屋根裏の部屋で使えなくなった機械の部分品から、機械を組み立てたりすることに熱中しました。

そうしたイワン少年の姿を見て、彼を鉄道に世話してくれる人が現れました。

こうしてイワンはモスクワ・リャザン鉄道のコズロフ駅に、勤めるようになったのです。

それは彼がやっと十八才になったばかりの時でした。

イワンの仕事は貨物の取扱いでしたが、このあまりおもしろくない仕事を、彼はまじめにやりとげました。

そしてこの間にも、イワンは自然や機械に関係のある本を読んで、勉強する興味を失いはしませんでした。

そうしたある日、彼に思いがげない幸運が訪れました。

イワンが駅にある部屋の中で仕事をしていると、お供を連れた立派な身なりをした二人の紳士がはいってきました。

そしてしばらく駅長と話をしているうちに、お供の一人が自分の時計を出してながめていましたが、やがて、

「やあ、どうも変だと思ったら、時計がとまっている。どうしたんだろう。」と、頓狂(とんきょう)な声をあげました。

イワンはそれを聞くとすぐ、

「ちょっと、時計を貸してください。」

といって手を差出しました。お供の人は、

「何だ、この小僧。時計のことがわかるとでもいうのか。」

というような顔をしていましたが、それでも時計を差出しイワンに渡しました。

イワンは時計を調べ、すぐに故障している個所を見つけだし、それを直してしまいました。 |

イワンは時計を直したことから、助役に昇進した。

|

「ほほう、君は若いのに、なかなか時計にくわしいんだね。」

と紳士の一人は感心しながらイワンに話しかけました。

この二人の紳士は、鉄道省の次官のヴェリャミノフと、リャザン鉄道の社長フォン・デルヴィスでした。

彼らは駅長から、イワンが読み書きもよくできるし、機械にもくわしいことをきくと、すっかり感心してしまい、さっそくイワンをコズロフ駅の助役にあげてくれました。

その頃は鉄道につとめている人でも、機械にくわしい人は少なかったからです。その時、彼はまだ十九才でした。

助役になって収入も少しふえたので、イワンは前から知り合っていたアレクサンドラ・ワシリェヴナと結婚し、ささやかな家庭をもつことになりました。

アレクサンドラの父ワシリイ・ベトルーシンの家は、彼の家と隣どうしで、その小さな庭には何本かの果樹が植えられていました。

しかし何の世話もせずにほうってあったので、おそまつな果物しかならない貧弱な果樹ばかりでした。

このような果樹の状況は前にもいったように、中部ロシアではどこにでも見られるものでした。

イワンはこうした果樹の状況に心をいため、ロシアの果樹をもっとよくして、ロシアの貧しい人たちにもおいしい果物を腹いっぱい食べさせたいと考えていました。

こうしたことが、ワシリイ・ペトルーシンと知合いになる原因のひとつでした。

そして、その娘、アレクサンドラとも愛し合うようになったのです。

アレクサンドラは果樹の改良のために苦しい一生を過ごしたイワンの、一番いい理解者であり協力者でした。

2 失敗の十年 top

イワン・ミチューリンが果樹の改良にとりかかったのは、結婚した次の年の一八七五年で、彼が二十才の時からです。

ミチューリンが最初に実験を始めたのは、このペトルーシンの小さな庭でした。

彼は鉄道のつとめの合間をみて、南方からとりよせた外国産の果樹の種子をまいて育てたり、近所から手にいれた苗を植えて、接ぎ木したり、さし木したりして、寒さにたえる力の強い果樹を見つける努力をしました。

ペトルーシンはミチューリンの頑張りぶりに感心して、コズロフの市役所から、自分の家の庭より少しはましな、しかしあまり広くもない空地が借りられるように骨をおってくれました。

それは一八七七年のことで、ミチューリンはここでも熱心に実験を続け、できるだけ方々から種子や苗を手に入れるように努力しました。

しかしその間に、ミチューリン家の生活はいっそう苦しくなっていきました。

一八七六年に長男のニコライが生まれ、二年たって娘のマーシャが誕生しました。

それにお父さんのウラジミルも、体がすっかり弱ってしまったので、家に引取らなければならなくなりました。

皮工場につとめていたペトルーシンも収入が思わしくないので、妻の両親の家にも救いの手をさしのべなければなりませんでした。

あれやこれやで家の支出はふえる一方だったので、ミチューリンの給料だけではとてもたりませんでした。

そこでミチューリンは家に「時計その他機械類修繕」という看板をだして、少しでも多くお金をもうけなければなりませんでした。

ミチューリンはこうしたいくつもの仕事に追いかけられながらも、夜遅くまで暗いランプをたよりに、園芸や植物学の勉強を続けました。

それらの多くの本は彼を満足させませんでしたが、ダーウィンの「種の起原」や「飼育動物の変異」を読んだ時だけは何か彼の目の前が急に明るくなったように思いました。

これらの本にのべられている

「永久に変化しないものはない。すべてのものは変化していく。」という考えが正しいとすれば、

「果樹も人間の望む方向に、変えていくことができるはずではないか。ただその方法がまだわかっていないだけだ。」

という考えがミチューリンの頭にひらめいたのです。

ミチューリンはそれからはいっそう果樹の改良に情熱を注ぎました。

しかし実験や研究を進めるためには、市役所から借りた空地は何といっても狭すぎます。

そこで彼はもっと広い土地を、手にいれたいと思うようになりました。

ミチューリンは広い土地を借りるお金をためるために、時計や機械だけでなく眼鏡の修繕にまで手を出す一方、家族の食事もぎりぎりのところまで切り詰めるようにしました。

彼らの食事はわずかの黒パンだけで、お茶さえ倹約するという状況でした。

しかし家族たちは、彼の研究の大切なことをよく理解していましたので、少しも不平をいわず、いつも彼をはげましました。

一八八〇年の秋、ミチューリンたちは新しい借家に引っ越すことになりました。

この家には、市役所から借りた空地よりも、少しばかり広い果樹園がついていたからです。

なにより都合がいいことは、果樹園が家にくっついているので、昼でも夜でも好きな時にそこで働くことができるということでした。

こうして家族の尊い犠牲で新しい果樹園も手に入れることができ、ミチューリンのたゆみない努力が続けられました。

しかしそれにもかかわらず、ここでの十年に近い研究は全く失敗に終わってしまいました。

その頃、南方産でよい果物はみのるが北方の厳しい寒さには弱い果樹を、北方でも育つようにするには、南方の果樹を北方の寒さに強い果樹に接ぎ木して、厳しい寒さに慣らしていけばよい、という説がはやっていました。

この説はモスクワに住んでいた有名な園芸家のグレーリ博士が言い出したので、みんなその説が正しいと思いこんでいたのです。

|

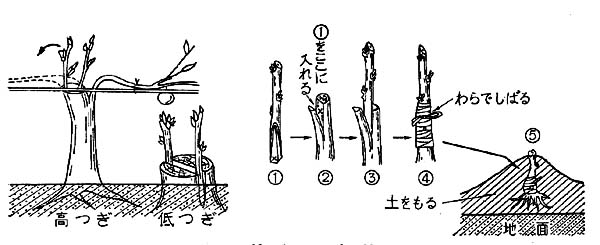

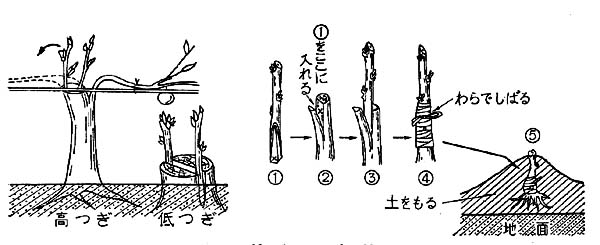

接ぎ木の方法

|

ミチューリンもすっかりこの説のとりこになり、食事まできりつめ家にある最後のお金まで、南方の値段の高い果樹の接ぎ枝を買うことにつぎこみました。

そしてグレーリ博士のいうように、それを中部ロシアの寒さに強い果樹に接ぎ木し続けたのです。

ミチューリンの果樹園には、接ぎ木をした果樹が何百と見られるようになりました。

こうした仕事には非常な辛抱強さと熟練とが必要でしたが、結果は思わしくありませんでした。

ただ、この間に一つだけ成功したものがありました。それはサクラソボのさし木でした。

これまで園芸家の間では、サクランボはさし木では増やすことができないと考えられていたのです。

ミチューリンは数本のサクランボの枝を切りとって、それを自分でくふうした。

特別な形の底をもった箱にさし木したところ、その枝は見事について糸のようなほそい根をたくさん出し、やがてみずみずしい葉もいっぱい出てきました。

そこでミチューリンは、その結果を論文に書いてグレーリ博士のところに送り、博士が編集している雑誌「園芸」にのせてくれるようにたのみました。

ところがしばらくすると、モスクワのグレーリ博士のところから論文が送り返されてきました。

その論文の終わりには太い鉛筆で、

「雑誌にのせることはできない。我々は真実だけを印刷する。グレーリ」と書いてありました。

そこでミチューリンは自分の果樹園に行って、さし木でつくった数本のサクランボの苗を引きぬいて、グレーリあてに送り届けました。

グレーリは小包から出てきたサクランボの苗を見て、ひどく具合の悪い思いをしたことでしょう。

ロシアだけでなく外国でも、有名なグレーリ博士の権威はひどく傷つけられることになってしまったのです。

一方、グレーリ博士の説に疑いをもち始めていたミチューリンも、グレーリのこうした態度には、全くがっかりしてしまいました。

そうした時、やはり園芸まで、グレーリの説に反対していたベトリング博士に会いました。

ペトリング博士は、

「できもしないことを宣伝するだけのグレーリたちの真似を、早くやめることですね。

やめるのが早ければ早いほど、あなたにとっていいことです。」とミチューリンにいいました。

それでもミチューリンは、グレーリの説を完全に捨ててしまおうとはしませんでした。

本当の自然の研究者というものは、たとえ失敗してもそれが完全に間違っているという証拠がないかぎり、捨ててしまうものではないと考えていたからです。

しかし、一八八九年の例年にない冬の厳しい寒さが、ついにグレーリの説は完全に間違っているという証拠を、ミチューリンにつきつけたのです。

ミチューリンほどのすぐれた技術をもった人が、昼も夜も暇さえあれば世話をし続けてきた、数百本の南方産の苗や接ぎ枝は、この冬の寒さにたえかねて一本のこらず枯れ死んでしまいました。

「ああ、この木もかれている。あれもかれている。みんなだめになってしまった。」

果樹園を見わたしたミチューリンは、思わず悲しみのあまりうめき声をだしました。

「やっぱり、今までの方法が間違っていたのだ。

苗も接ぎ木もみんな枯れてしまったとわかったら、妻やニコライやマーシャも、どんなに悲しむことだろう。

たべるものもたべないで、頑張ってきたんだからなあ。」

ミチューリンの日やけした顔は、絶望の思いでこわばっていきました。 |

例年にない厳しい寒さで、ミチューリンの

果樹園の木はすべて枯れてしまった。

|

「とうとう、みんなやられてしまったよ。これからどうしよう。」

家に帰ってきたミチューリンは青ざめた顔で、妻や子供たちにいいました。

「そう、それは残念ね。ずいぶんがっかりしたでしょう。

でもロシアの貧しい人たちに、おいしい果物を食べさせてあげたいというあなたの願いは、立派な願いよ。

勇気を失ってはだめだわ。きっと今までの方法が悪かったのよ。新しい方法でやりなおしてみましょうよ。

私たちのことは心配しなくてもいいのよ。」

妻のアレクサンドラは明るい顔でミチューリンをはげましました。

十三と十一になったニコライやマーシャも、「お父さん。頑張って」と父のミチューリンを元気づけるのでした。

3 作り替えられた果樹たち top

家族のものたちにはげまされたミチューリンは元気をとりなおして、再び寒さに強くよい果物をみのらせる果樹を、作り出す仕事にとりかかりましだ、

失敗の経験やだゆみない研究の結果、ミチューリンは中部ロシアのような厳しい気候のところでは、気候や土地の様子のひどく違う地方で育った果樹を掛け合わせ、できた種子から育てた若い苗を、厳しい寒さに慣らしていくのが一番よいのではないかと考えました。

そこでミチューリンは旅行家や漁師や探検家にたのんで、シベリアの東部に野生している果樹を送ってもらい、それを西ヨーロッパや南ロシアのよい果樹と掛け合わせて苗をつくり、それらを自分の果樹園で育てて、中部ロシアの厳しい寒さに慣らしていきました。

こうしてミチューリンの果樹園には、覆いのある温室などでなければ育たなかったスモモやサクランボやブドウの苗が、大きくなっていきました。

「早く実がなるようになるといいなあ。」

ニコライもマーシャも、目を輝かしながら、父と一緒に果物がみのる日をまちこがれました。

ところがこれらの果樹も大きく育って、果物がみのらなければならない時期になっても、一向に果物をみのらせようとはしませんでした。

「また駄目か。わしの考えも間違っていたんだろうか。」

ミチューリンは丈(たけ)ばかり大きくなって、一向に果物をつけようとしない果樹をながめて、溜息をつきました。

しかし今度もミチューリンはくじけませんでした。

「これは、この果樹園の土地があまり肥えたいるので、苗をあまやかしてしまったためかもしれない。

だから寒さに打ち勝って果物をみのらせることができないのだろう。今度は、もっと痩せた土地で育ててみょう。」

こう決心するとミチューリンは、さっそく新しい土地をさがし始めました。

そしてコズロフの町の近くを流れているボロネジ川の岸に、小石だらけの荒地を見つけました。

地図には「この土地には人が住んだことがなく、土地は荒地のままほうってある。」と書きこまれていました。

ミチューリンは、肥えた黒土の上に、苦心して育てた果樹が一面にしげっている、住みなれた果樹園をすてて、この人が住んだこともない荒れた土地に移っていく決心をしました。

これを聞いて、彼の友人たちも黙ってはいられなくなりました。

「あんなところに移っていくなんて、気でも狂ったのか。あすこには黒土なんか少しもなく、石ころばかりじゃないか。」

と友人たちは、彼の決心を思いとどまらせようとしました。

しかし、

「わしには黒土なんか必要ないんだ。黒土はわしの果樹をあまやかすんで、かえって害があるんだ。」とミチューリンは、頑固にいいはって、決心を変えようとはしませんでした。 |

ミチューリンの住まい

|

荒地の近くに住んでいた人たちも、果樹を車に積んで引越してきたミチューリンたちを見ると、あきれ顔で、

「もと通りにゃいかんだろうよ。イワン・ウラジミロウィチ。」とあざわらいました。

またミスロフの町の人たちは、ミチューリンの新しい果樹園を、「おとぎ話の夢の国」とよんで笑いました。

確かにもと通りにはいきませんでした。

この石ころだらけの果樹園で育てたたくさんの果樹はやがて花をさかせ、見事な果物をならせたのです。

この果樹園はリンゴやナシやスモモやブドウなどの花や実にかざられベそれこそ「おとぎ話の夢の国」のような場所になっていったのです。

ミチューリンはこの新しい果樹園で、今度はどんな方法をとったのでしょうか。

ミチューリンはもう学者たちのいうことはあてにならないということを知っていました。

また園芸や果樹について書かれた本にのべられている定説にも、疑いをもちました。

彼はダーウィンの書いた本を何回も読みなおしながら、これまでに誰もこころみたことのないような、新しい方法を作り出していったのです。

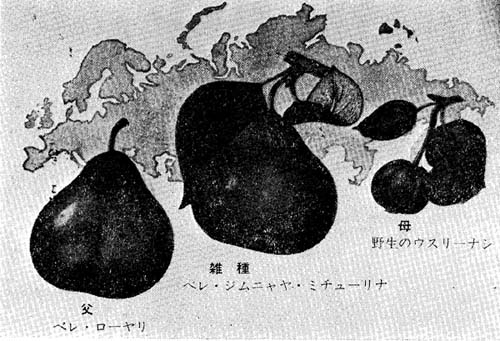

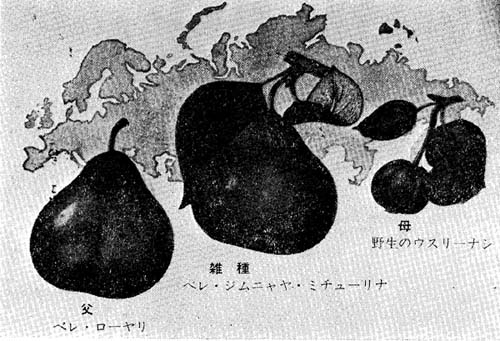

ミチューリンは、アジアの東のはしに野生している、寒さには強いが小さな実しかつけないウスリーナシと、大きな実はなるが寒さに弱い西ヨーロッパ産のベレ・ローヤルを掛け合わせ、できた雑種を新しい果樹園のやせた土で育てて、ペレ・ジムニャヤ・ミチューリナという新しい品種のナシをつくりあげました。

このナシは、中部ロシアの冬の寒さにも立派にたえ、大きな実をたくさんみのらせました。

このように気候も土地の様子も違う、遠くはなれた地方に育ったものどうしを掛け合わせると、その子供は一方の親の性質を強くゆずりうけるということがなく、性質が変りやすくなるので、新しく移し植えられた土地に合うように変わっていくのです。

ミチューリンはこうした方法を遠隔雑種法とよびました。 |

ミチューリンの作ったナシ

|

またミチューリンは、リンゴとナシ、ナナカマドとナシ、スモモとアンズというように種の違うものを掛け合わせると、やはり性質が変りやすくなることも見い出しました。

種の違うものを掛け合わせても、なかなか種子はつくらないのですが、ミチューリンはナナカマドとナシを掛け合わせた場合には、ナシの木にナナカマドの枝を接ぎ木して、ナナカマドの性質をナシに近づけてから、掛け合わせをやりました。

ナナカマドは高山や北の寒い地方に育っている木ですから、ナナカマドとナシの掛け合わせでできたナシも、寒さには強い性質をもっていました。

このように種の違うものの間に雑種をつくる方法は、種間雑種法とよばれます。

ミチューリンは、また果樹でもほかの植物でも、性質の変りやすい時期と変りにくい時期のあることを明らかにしました。

種子から芽を出したばかりの時が一番変りやすく、生長するに従って性質がだんだんかたまっていって、変りにくくなり、年とった果樹では、もうすっかり性質がきまってしまって、頑固にその性質を変えようとはしなくなります。

人間でも同じようなことがいえるようですね。

それはともかくとしてこうしたことから、ミチューリンは性質の変り易くない木の枝を接ぎ木して、その性質を望ましい方向に変えていく方法を考え出しました。

この方法をミチューリンはメントール法とよんでいましたが、メントールとはロシア語で「養い育てる人」という意味だそうです。

クラサ・セーヴェラというサクラには、大きいけれど白味がかったサクランボがなります。

サクランボは赤くないと、やっぱりうまそうにみえないので、ミチューリンはクラサ・セーヴェラの若い木の枝を、赤い実のなるヴィシニア・サクラに接ぎ木して、クラサ・セーヴェラの実を赤くすることに成功しました。

こうしてミチューリンは、これまでの掛け合わせ法や接ぎ木の方法を改め、新しい果樹を作り出す方法をいくつも見つけだしていったのです。

4 アメリカからの招待 top

ボロネジ川のほとりにあるミチューリンの果樹園には、中部ロシアの冬の厳しい寒さにも立派に絶え抜き、時期がくると美しい花を咲かせ、おいしい果物をみのらせるたくさんの果樹が見られるようになりました。

そこでミチューリンの名は、だんだん有名になっていきました。

しかしそれはロシアでよりも外国で、特にアメリカでよく知られるようになっていったのです。

前にも書いたように、その頃のロシアはヨーロッパでも一番遅れた国で、広い土地をもっているわずかな貴族や大地主のほかは奴隷のような暮らしをしている農民や、都会の貧しい人々だけでした。

こうした国ではミチューリンがやってきたような仕事は、大切にされないどころか理解もされませんでした。

ですから誰も、彼を助けようとはしませんでした。

それどころか中には、植物を作り変えようというような仕事は、神をおそれない悪魔のする仕事だとか、何か悪いことをたくらんでいる山師のすることだなどといって、非難する人さえありました。

その頃アメリカにも、たくさんの草花や果樹を改良して、「植物の魔術師」というあだ名をつけられていたルーサー・バーバンク(一八四九〜一九二六年)がいました。

バーバンクはアメリカの中でも気候のいいカリフォルニア州のサンタ・ローザの農場で、たくさんの苗木を育て、その中から、大きくて美しい花をさかせる草花や、よい果物をみのらせる果樹をしんぼう強く選びだして、よい品種の草花や果樹をたくさんつくりあげました。

なかでもとげのないサボテンや、雪のように白い花の咲くシャスターデージー、大きな花をつけるアマリリスやグラジオラスなどが有名です。

宮崎県の日南海岸にあるサボテン園には、バーバンクの棘なしサボテンがたくさん植えられています。

バーバンクも初めは気違いだとか山師だとかいって非難されていたのですが、アメリカではよい品種の草花や果樹をつくる仕事はお金になったので、やがてバーバンクは大変な金持ちになりました。

しかしほかの人に品種改良の方法を知られてしまうと金もうけにならないので、バーバンクは自分の方法を秘密にしていました。

ミチューリンの方は金もうけのためではなく、ロシアの貧しい人たちにおいしい果物をたべてもらおうと考えて、努力してきたのですから、その方法もこまかに人に知らせるようにしてきました。 |

アメリカ人の植物学者バーバンク

|

それに、バーバンクは中部ロシアにくらべたらずっと気候のいい、カリフォルニアで仕事をしたのですから、ミチューリンよりははるかに仕事がやりやすかったのです。

ミチューリンの果樹園を何回も訪れたアメリカのメイヤー博士は、バーバンクとミチューリンをくらべて、こう話しています。

「すべての点でミチューリンがすぐれています。

アメリカにミチューリンのような人がいたら、名誉に輝いていることでしょう。

バーバンクのところでは新しい品種をつくる方法は、秘密にされていますが、ミチューリンのところでは、すっかり明らかにされているのです。

ミチューリンは新しい品種を作り出すときには、一々その方法をこまかに書き残しています。

だから、誰でもそれを真似ることができるのです。」 |

|

バーバンクの棘なしサボテン

|

一九一三年、アメリカ政府から、ミチューリンのところに、一通の手紙が届けられました。それには、

「あなたのところには非常に悪い気候のもとでも、立派に実をみのらせる果樹のすぐれた品種がたくさん集められていることを、メイヤー博士からききました。

私たちの国でも、いま、北西部の砂漠地帯に果樹園をつくる研究をしています。

それでもし、あなたの果樹の苗を売ってもいいというお考えがあるなら、あなたの希望する値段で買います。

どのくらい費用がかかるか、知らせてください。」

という意味のことが書いてありました。

ミチューリンが、この申し出を聞きいれれば、大金持ちになることもできたのでした。

しかしミチューリンは、金持ちになるために果樹の改良に努力してきたわけではなかったので、自分のつくった果樹をアメリカに売りわたすことは、きっぱりと断わりました。

そうすると、今度は、

「あなたの果樹と苗木を全部もって、アメリカに移住してきませんか。

その決心があるのでしたら、移転のために汽船を一隻おくりますし、仕事にかかる費用のほかに、年六千ドルおあげするようにします。」

という招待の手紙がきました。

今から五十年も前のことですから、年六千ドルといえば大変なお金です。

その上、研究のための費用はいくらでも出すというのですから、それこそ跳び付きたくなるようないい話です。

しかしミチューリンは、迷いませんでした。

彼は自分の国をすて、貧しい人々においしい果物をという長い間の願いを、あきらめることはできなかったのです。

ミチューリンは丁寧な、しかしきっぱりとした断わりの手紙を書きました。

「私がお断わりするわけはたくさんあります。

第一に私は、南方のよい果樹を北方でも育てられるようにすることを、自分の一生の仕事として働いてきました。

第二に私は、植物をその生まれ故郷の国から異った国へ移し植えても、すぐにはその気候になれないということを、ずっと前から知っています。

それよりも何よりも、私がお断わりしなければならないわけは、私は改良した果樹で自分の国を豊にすることに全力をつくしてきたということです。

そしてその任務を最後までつらぬきたいと思っているからなのです。」 |

それまでミチューリンのことなどは見むきもしなかったロシア政府は、ミチューリンがアメリカ政府から招待されたということを知ると、急にちやほやし始めました。

そしてミチューリンのところにえらい役人を派遣して、ミチューリンがひょっとして、アメリカの招待を受入れる気にならないように、牽制(けんせい)しようとしました。

しかしミチューリンは、こんな見えすいたやり方にすっかり腹をたて、政府から派遣された役人にくってかかりました。 |

アメリカから誘いを受けていることを知ったロシア政府も、

ミチューリンにすり寄ってきた。

|

「閣下、私はあなた方政府のおかげで、ほとんどすかんぴんになってしまいました。

三十五年もの間、私はみじめな狭い果樹園で苦労をし続けてきたのです。

私はたとえ一円でもこの仕事に役立てようと思って、わずかばかりの金にも心を使ってきたのです。

何の援助なしに、果樹園の仕事をみんな自動的やってきました。

しかし年もとってきたし、体も弱ってきています。

それなのに政府はちっとも私の仕事に注意をはらってきませんでした。

私のところにある成功した価値のあるものは全部、私だけの力で作ったものです。

私の仕事はこれからも、お節介などしてもらいたくありません。

帰って政府のえらい人たちにそう伝えてください。」 |

役人は心の中では「なんて生意気な奴だ。」と怒っていましたが、この変人をこれ以上怒らせては、どんなことを考えだすかわからないと思ったのでしょう。

口ではミチューリンをなだめながら帰っていきました。

5 新しい社会の中で top

一九一四年、第一次世界大戦が勃発しました。

ロシアでは男子は年よりや子供や病人をのぞいて、ほとんど全部、戦場にかりだされました。

しかし、皇帝にひきいられたロシアの軍隊はどこの戦場でもやぶれて、大勢の戦死者を出しながら退却し続けました。

皇帝や貴族や将軍たちには国の政治や経済を正しく整えながら、戦場の戦いを勝利に結び付けるような能力がなかったのです。

戦争が激しくなるにつれて、食物を手に入れることがひどくむずかしくなり、外国からの輸入もとだえてしまったので、貧しい人々は飢死にの危険にさらさせるようになりました。

それなのに、何百万ヘクタールという広い農地が、種子もまかれないままにほうってありました。

そこで国民の間にはしだいに不満が高まり、やがて軍隊の中にまで、けわしい空気が広がっていきました。

そして一九一七年、とうとうロシアの各地で革命が起こり、皇帝の政府は倒され、ソビエトという新しい国が誕生しました。

ミチューリンは貧しかったために、ずっと生活に苦労し続けてきましたし、自分の仕事を少しも認めてくれなかった皇帝の政府を憎んでいましたので、新しい国の誕生を喜んで迎えました。

革命が始まった時、ミチューリンはもう六十二才の老人でしたが、今こそ自分の仕事が貧しい人々のために役立つ時だと思い、仕事への新しい情熱が湧き上がってくるのを感じました。

彼はこの時の気持ちを、日記にこう書きしるしています。

「働こう、今までと同じように、人民のために、」

ミチューリンはさっそく、自分が育てた果樹の一覧表を、新しくできた政府に差出し、

「私も新しい政府のために働きたい。」と申し出ました。

ソビエト政府はミチューリンの仕事の大切なことを認め、彼の果樹園を国有にし、彼をその園長に任命しました。

こうしてミチューリンは政府の援助をうけながら、研究を続けることができるようになったのです。

コズロフ国営果樹育成所と名づけられたミチューリンの果樹園は広げられ、大勢の人がミチューリンの仕事を助けて働くようになりました。

ミチューリンの名はやがて、学者や果樹の専門家の間だけでなく、ロシア中の農民たちにも知られるようになりました。

そこで彼の果樹園には果樹の研究者や専門家ばかりでなく、農民や大学生や小学校の先生や、そのほか一般の人たちがたくさん訪れるようになりました。

そしてミチューリンの育てたすばらしい果樹の種類に目をみはり、口々にこれはすばらしいとミチューリンの仕事をたたえました。

またミチューリンの果樹園を訪れることのできない人たちは、ミチューリンに手紙を書き、そのすばらしい仕事をほめたたえ、植物についてのいろいろな知識を訪ねてきました。 |

ミチューリンの果樹園を訪れる人々

|

ミチューリンはこうした手紙を、毎年何万通となく受取ったということで、

「すべての人に、中でも貧しい人々に、おいしい果物を。」と願いながら仕事を続けてきたミチューリンにとって、このように大勢の大が自分の仕事に関心をもってくれるようになったことは、どんなにうれしかったでしょう。

それにもまして、彼のつくったリンゴやナシや、アンズ、スモモ、ブドウ、サクランボなどの果樹が、大勢の人の努力によって、中部ロシアだけでなく、昔は果樹などとても育たないと考えられていたロシアの北部にまで、しだいに広がっていったことは、彼の大きな喜びでした。

「国中を、花咲く果樹園でうずめよう。」という彼の願いは、一歩一歩かなえられていったのです。

一九二六年には果樹園のほかに化学の研究室や細菌学の研究所も建てられ、コズロフ国営果樹育成所は大規模な研究所に変わっていきました。

そして一九三三年、コズロフ市はミチューリンスク市と名前を改めました。

ミチューリンスク市はソビエトの果樹の研究の中心地となったばかりでなく、外国にもその名を知られるようになりました。

ミチューリンは年取ってからも元気に果樹を改良する仕事を続けだし、シベリア地方のような厳しい寒さの土地で果樹を育てることに努力している人々をはげましたり、指導したりもしました。

そればかりでなく、そうした忙しい時間をさいて、これまでに彼が研究してきたことをくわしく書いて三冊の大きな本にまとめて出しました。

これらの本は、果樹を改良する仕事に従っている人たちだけでなく、ひろく生物学を研究する人たちにとっても、大切な書物となっています。

ミチューリンはこれらの本の中で、こういっています。

「私たちはただ自然の恵みを待っているわけにはいきません。

私たちは自然に人間の手を加えて、それを人間の望む方向に変え、自然の中から恵みを戦い取るようにしなければならないのです。」

これこそミチューリンの考え方の、一番大切なところを言い表わしている言葉です。

彼が一生の間に改良したおよそ三百種あまりのすぐれた果樹は、みなこうした彼の考え方に従って作り出されたものです。

一九三四年、ソビエトではミチューリンが果樹を改良する仕事にとりかかってから六十年たったことを祝って、記念祝賀会が行なわれました。

この会にはソビエトの人ばかりでなく、外国からもたくさんの学者や果樹の専門家が集まりました。

この祝賀会のとき、アメリカでバーバンクの後継と考えられていたニールス・ハンセン教授が、次のような演説を行ないました。

「私はもう七度もソビエトを訪れました。

私は訪れるたびごとに、またあらたにみなさんの国へひきつけられます。

私はミチューリンの仕事をあらゆる面から研究しました。

そしてあらゆる時代を通じて、世界中のどの果樹改良家も、ミチューリンが作り出したほどたくさんの果樹の新しい品種を、作り出したといって誇ることはできないということを認めます。

私はこの会場にいるピオネール(ソビエトの少年の団体)たちにむかって申します。

私たち年をとった学者の前に、立ってすすみなさい。私たちはたくさんのことをしました。

しかし君たちの国のように、めずらしい天才が生まれることができるところでは、君たちは十倍もたくさんのことができるでしょう。」 |

一九三五年二月末、いつも丈夫だったミチューリンが、不意に重い病気におそわれました。

彼はすっかり食欲がなくなり、はきけがするようになりました。

四月二十三日、ミチューリンの病気はいっそう悪くなり、ひどい痛みにおそわれ体がひどく弱ってきたので、起きていられなくなってしまいました。

ソビエト政府から沖瀲された有名な医者たちは、ミチューリンの病気は胃癌であると診断しました。

病気はますます悪い方にすすみ、ソビエト国民みんなが心配しているなかで、六月七日の九時三十分、ついにミチューリンは死にました。

ソビエト政府は、

「ミチューリンを国費をもってミチューリンスク市の広場にうずめ、ミチューリンの家は、ミチューリンの家族たちが死ぬまで住むことができるようにし、ミチューリンの家族には年金をあたえて一生暮らせるようにする。」

ということを決めました。

ミチューリンの葬儀には、何千というソビエトの市民、学者、労働者、農民が、自分の一生を国民のために捧げた人に対する、感謝と尊敬の思いをこめて参加しました。

ミチューリンはヨハン・メンデルの仕事をどのように考えていたのでしょうか。

ミチューリンは果樹の掛け合わせをやると、いつでもその土地に長い間、育っていた親木の性質の方が強く現れてくることを見ていました。

また掛け合わせによってできた雑種の性質は両親から受継いだものだけでなく、生長のごく初めの頃にうけた環境の影響が加わってできていくことも知っていました。

そこでメンデルの法則だけをもとにしたのでは、果樹の改良はできないと考えていました。

メンデルの法則は間違ってはいないが、たりないところを補わないと完全なものにはならないというのが、メンデルに対するミチューリンの評価だといっていいでしょう。

top

**************************************** |