|

****************************************

Home 概要 ラマルク ダーウィン ハックスリー メンデル ミチューリン ベルナール パブロフ

4 グレゴア・ヨハン・メンデル

修道院の坊さんとして人々から慕われ、その忙しい仕事のかたわら、

たくさんのエンドウを使って実験し、遺伝の法則を明らかにした。

1 苦学しながら top

オーストリアのブリュン市(現在はチェコのブルノ市)で発行されていた新聞は、一八八四年一月六日、聖トマス修道院の院長グレゴア・ヨハン・メンデルが、長年の心臓病が悪くなって、ついに息をひきとったことを報じました。

その知らせには最後に、

「故人の死によって、貧しい人たちは一人の恩人を失い、人類はもっとも高貴な人格をもち、自然科学に暖かい手をさしのべ、これを保護し進歩させた親しい友人であったと同時に、世の人々の模範でもあった聖職者を失った。」

という、別れをおしむ言葉が付け加えられていました。

メンデルの葬式には、市のえらい役人たちや大勢の坊さんや高等学校や中学校の先生、それにメンデルが援助をおしまなかったしろいろな研究団体の代表者、遠くの村々から派遣された村会議員や消防団の代表者たちの姿も見られました。

そして特にメンデルが困っていることがわかれば、暖かい救いの手をさしのべることをおしまなかった、たくさんの貧しい人々が集まっていました。

何百人というこれらの人々は、いつもやさしく暖かい心で皆に接してくれたメンデルの死を、心から惜しんで嘆き悲しんでいるように見えました。 |

メンデル

|

しかし誰一人として今、一人の偉大な科学者、後の世まで人類がその名を永久に忘れることができない大科学者が墓場に運ばれているのだとは気付かなかったのです。

グレゴア・ヨハン・メンデルこそ、遺伝には一定の法則があることを、初めて明らかにした人なのです。

しかしメンデルの発見した遺伝の法則が、生物学の研究上非常に大切な意味をもっていることが気付かれたのは、彼が死んでから十六年もたった一九〇〇年のことだったのです。

それは研究が発表された年から数えれば、実に三十五年もあとのことでした。

ラマルクの場合にも彼が生きている間には、彼の進化論は皆に認めてはもらえませんでした。

しかしそれは強力な反対にあったからで、全く問題にされなかったというのではなかったのです。

ところがメンデルの場合は、誰一人として彼の研究がどんな意味をもっているのかがわからず、全く問題にしなかったのです。

ではメンデルは遺伝について、どんな法則を発見したのでしょうか。

またどのようにして、発見することに成功したのでしようか。

それからメンデルという人は、どんな人だったのでしょうか。

それをこれからお話しましょう。

ドイツとポーランドとチェコスロヴァキア(今のチェコ)が境を接しているあたりに、丘が波をうったように広がっている地帯があります。

このあたりは美しく土地は肥えていて、農作物や果樹のよく育つところです。

ですからこの地方には、畑や果樹園にかこまれた美しい村々が、そこここに見られました。

そのなかの小さな村ハインツェンドルフが、グレゴア・ヨハン・メンデルの生まれ故郷でした。

ヨハンの父アントン・メンデルは八年の間軍隊につとめ、ナポレオンとの戦いにも何回も参加しました。

ですから百姓としてはめずらしく、ほかの土地のようすも知っていましたし、いろいろな知識もたくさんもっていました。 そこで村に帰ってくると、古くさい家のつくりや果樹園のやり方が気にいらなかったのでしょう。

まえからあった木造の家をこわして、農家としてはかなり立派な石造りの家を新しく建て、果樹園も広げました。

アントンは働き手で、そのうえ中々の倹約家でしたが、家を新しく建てたり果樹園を広げたりしたのでたくわえも使ってしまい、暮らしは楽ではありませんでした。

やがて父は、同じ村の園芸家シュウィルトリヒ家の娘ロジナを妻にむかえました。

ロジナは気立てのよい物静かな遠慮ぶかい婦人で、ヨハンはこの母の性格を受継いで生まれました。

性格だけでなくヨハンが小さい時から、草花や果樹を育てることに興味をもち立派な腕前を示したことや、科学的な知識を一生もとめ続けたことも、母親の方の血筋からきているように思えます。

もっともメンデル家の方にも、草花や果樹を育てることに熱心だった人が大勢出ていますから、ヨハンにはこの地方に住む人たちの性格や才能が、きわだって強く受継がれていたともいえるでしょう。

この地方の農民たちは、ちょっとみるとのろまなように見えますが、昔から役人が不法な圧追でも加えようものなら、どこまでも粘り強く戦ってきました。

遺伝の法則を発見するまでのヨハンの粘り強さは、この地方の農民が長い間につくりあげてきた性格を受継いだものといえるでしょう。 |

子供の頃のヨハンと母

|

ヨハン少年はお父さんに連れられて、よく畑仕事や果樹の手入れの手伝いをさせられました。

ヨハンは小さい時から背の低い子でしたが、それでも肩幅は広くがっしりした体つきをしていました。

そして畑仕事や果樹の手入れなどに中々の腕前を見せたので、お父さんは頼もしがってゆくゆくは立派な百姓にして、自分の後を継がせようと楽しみにしていました。

ところがヨハンが村の小学校にかようようになってから、事情が違ってきました。

このあたりの村々の小学校には、領主のワルトブルク伯爵夫人の希望で、その頃には一般の中学校でも教えていなかった博物学や自然科学の科目がありました。

また付属の植物園もあり、そこでは果樹の育て方やミツバチの飼い方なども教えていました。

ヨハンはすぐこれらの科目や実際の仕事に、すぐれた才能を現したのです。

そこで彼の先生だったマキッタ先生も、ヨハンを村の小学校だけで終わらせてしまうのはおしいと、何かの折に両親に話しました。

ヨハン自身も、もっと上の学校へいって勉強したいと思うようになり、両親にせがみました。

やさしいお母さんは、一人息子のヨハンの願いをきいてやりたいと思って、父親にいろいろととりなしてくれました。

しかし、家の仕事をつがせたいと思っていた父親は、中々うんといってはくれませんでした。

ところでその頃の農民の生活というものは、けっして楽ではなかったのです。

アントンも土地は領主から借りていたので、一週間のうち一日半は馬を領主のためにさし出し、一日半は領主のところで、ただで働かなければならなかったのです。

ですからいくら働いても、自分の家の暮らしは楽になりませんでした。

貧乏生活からぬけだすためには子供に学問でもさせて、収入のいい道を見つけさせるほかはなかったのです。

学問が嫌いだったり、嫌いでなくても才能のない子供では、そういう望みはかけられません。

しかしヨハンのような子供なら、学問をさせたほうが幸せになれるだろうと、父親も考えるようになりました。

そこでヨハンが十一才の時、とうとう息子を村から二十キロほど離れたライブニクにあるキリスト教の学校にいれる決心をしました。

新しい学校に移ったヨハンは、両親や先生の期待どおりに優秀な成績をとることができたので、さらに上の学校にいく決心をかためました。

そして十二才の暮れには両親の許しをうけて、今度は故郷から三十六キロほど離れた、トロッパウというところにある中学校に入りました。

元々ヨハンの家はそう豊かでなく、新しい家を建てるためにたくわえも使ってしまったので、中学校で勉強を続けることは、中々大変でした。

それでも父親が元気で働いている時は何とかなっていたのですが、ヨハンが十六才の時、メンデル家には大きな不幸が訪れました。

父親が領主のために強制的な仕事をやらされていた時に、木の切り株がころげてきて運悪く胸にぶつかったのです。

それがもとで父親のアントンは、ブラブラと寝たり起きたりという体になってしまいました。

そこで学資も送られなくなったので、ヨハンは十六才の中学生でありながら、自分で働きながら勉強を続けなければならなくなりました。

そのために体を悪くして、一年ほど休学したほどでした。

そうした状態がしばらくつづいたのは、もう百姓仕事はできないとあきらめた父親は、ヨハンが十九才の時、家や畑を姉娘のヴェロニカの夫であるアロイス・スツルムに売り渡し、自分は隠居してしまいました。

その頃、ヨハンはオルミュッツというところにある短期大学にすすんでいましたが、このような状態では故郷に帰って姉の家の手伝いでもするほかはないと考え直さないわけにはいかなくなりました。

ところがその時、思いがけない救いの神が現れたのです。

それは、十二才になったばかりの彼の妹テレジアでした。

父親はこの末娘のために結婚資金を残しておいてくれたのですが、これを兄さんの学資に使ってほしいと申し出たのです。

テレジアは明るい性質の娘で、顔も体つきもヨハン兄さんそっくりで、小さい時からヨハンによくなつき、一番よい遊び相手でした。

もしこの時ヨハンが家に帰ってしまっていたら、ダレゴア・ヨハン・メンデルという後の世にまで名を残す科学者は生まれていなかったかもしれません。 |

ヨハンは妹のおかげで学校を続けられ、優秀な成績で卒業し、

先生の紹介で修道院に行くことになった。

|

ヨハンはこの時の妹の好意を一生忘れず、彼が修道院の院長という高い地位についてからも、その二人の子供たちの面倒をみてやって、彼女の愛情に充分むくいたのでした。

こうしてヨハンはオルミュッツの学校へもどり、家庭教師などをやりながら勉強を続けることができるようになりました。

そして熱心に勉強したおかげで、大抵の科目で最高点をとりました。

なかでも彼が一番興味を感じたのは、フランツという教授の物理学の講義だったようです。

フランツ教授はブリュンの学校で二十年近くも物理学を教えていた人で、その頃ダゲールという人が発明したばかりの銀板写真法(ヨウ化銀をぬった乾板を使って写真をうつす方法)なども研究して教えたりしました。

この学校を卒業するころになって、ヨハンは今のような苦労の多い生活を続けることにはとても辛抱ができなくなり、もっと生活が楽になるような職業につきたいと考えるようになりました。

そこで、フランツ教授に相談してみました。

ところがちょうどいいことにブリュンの修道院から、新卒業生のなかに修道院の坊さんになるのに適した者があったら推薦してほしいという頼みがきていたのです。

フランツ先生はブリュンで教えていた頃、この修道院に寝泊まりしていたことがあったので、修道院の坊さんたちとは親しかったのです。

フランツ先生はヨハンをみこんで、すぐに推薦の手紙を書いてくれました。

ヨハン・メンデルの生涯の運命をきめたこの手紙には、次のようなことが書かれていました。

「………今のところ、私のもとに名乗りでている志願者は二人います。

しかしそのうちのひとりだけを推薦します。この者はハインツェンドルフ生まれのヨハン・メンデルといい、在学中はほとんど全科目にわたって優績な成績をおさめ、しかも実にまじめな性格の持ち主です。

私が担任した科目でも、この男はクラスで一番できる生徒でした。

ですから、推薦しても間違いないと思います………。」

やがて、ヨハンのところに採用の通知がきました。

こうして運命はヨハンをブリュンの修道院へとおくりこんだのです。

ダレゴアという名は、坊さんとしての彼にあたえられた名前です。

2 代用教員になる top

ブリュンの町の中にある聖トマス修道院は、ボヘミア地方では指おりの美しい立派な建物です。

外側は暗赤色のれんがですっかりおおわれ、中央には形のいい鐘楼が空高くそびえていました。

聖堂の内部には、祭壇が十か所もあって、周りには華やかな色どりの絵がはめこまれていました。

部屋の数も多く、渡り廊下が部屋と部屋をつなぎ、中庭を囲んでいました。正面の建物の裏には書庫があり、その屋上には小さな時計台がつきでていますが、その真ま下には本館の壁にぴったりとよりそって、ささやかな細長い畑がみられます。

こここそメンデルが後でエンドウの掛け合わせの実験をやったところで、科学の歴史の上で忘れることのできない場所となったところです。

本館と聖堂のうしろには、「黄いろい山」と呼ばれた、ゆるやかな斜面がつづいていました。 |

その後メンデルが一生過した、プリュンの聖トマス修道院

|

そこには段々畑がつくられていて、いろいろな果樹が植えられていました。

その間のまがりくねった小道をつまさきあがりに登っていくと、野生のつる草のおいしげった空地があります。

メンデルはここにミツバチの小屋をつくって、たくさんのミツバチを飼っていたのでした。この空地をとおりぬけてさらに登っていくと、修道院の高い塀につきあたります。ここからは真っ正面に有名なシュピールベルクの山が見られました。

聖トマス修道院はこうした恵まれた環境にあったばかりでなく、メンデルが修道院にはいった頃、ここはこの地方の芸術や学問の中心だったのです。坊さんたちの中には、芸術や科学に通じた人がたくさんいました。

ナップ院長は背の低い風采のあまりパッとしない人で、ほかの人から陰では傲慢なところがあるといわれていましたが、仲間の坊さんたちの面倒はよくみる人で、誰でも特別の才能があればその才能を伸ばしてやろうとしました。

こうした院長のおかげで、聖トマス修道院では、芸術や学問の研究がいきいきと行なわれていたのです。

生活の心配から解放され、静かな恵まれた環境のなかで、ものわかりがよく、芸術や学問に熱心な神父たちに取り囲まれながら暮らすことができるようになったメンデルは、とても幸せでした。

メンデルが修道院にはいる少し前に、アウレリウス・ターラーという神父さんが、この修道院でなくなりましたが、このターラー神父はすぐれた植物学者で、たくさんの押し葉の標本や小植物園を残していました。

これらの標本や植物園は、小さい時から好きだった植物の研究や園芸に対する興味を、再びメンデルに燃えあがらせるもとになりました。

すっかり元気を取戻したメンデルは、修道院のなかにある植物や押し葉の標本を研究したり、自分でも採集したりしました。

もちろんこうした研究は坊さんとしての修行の合間にやるのですが、こうした研究に心をかたむけている間に、自然科学の勉強を、もっと深めたいという気持ちが高まってくるのを、メンデルはおさえることができなくなっていきました。

それにしても独学では、本当のことがわからないので、どうしてももう一度大学にいって専門の先生の教えを受けたいと思いました。

しかし、それはメンデルのような境遇のものには望めないことでしたので、あきらめるほかはないようにみえました。

ところがメンデルに好意をもっていてくれたナップ院長は、彼がこうした希望をもっているということをうすうす感づいていたのでしょう。

何とか彼の望みをかなえてやりたいと考えてくれるようになりました。

そればかりでなくナップ院長の目からみると、どうもメンデルは普通の坊さんのように、キリスト教の教えを広めるという仕事にはむいていないように思えたのです。

それはメンデルが病気にかかっている信者の家を訪問して、病気で苦しんでいるのを見たりすると、神さまの教えを説くどころかすっかり恐ろしくなって、自分の方が重い病人のようになってしまうことがあったからです。

そこでナップ院長は、布教をやらせるよりも中学校の先生にでもしてやったほうがメンデルのためになり、好きな学問をやっていける道も開けるだろうと考えました。

その頃ちょうどいい具合に、ツナイムというところにある中学校で代用教員を一人探していたので、ナップ院長はメンデルを推薦することにしました。

代用教員というのは学校の先生になるために必要な免状をもっていないものが、正式の教員のかわりに先生になることです。

今ではこうしたことは中々むずかしいのですが、メンデルの頃のように教会の勢力が強かった時代には、教会の推薦があれば、資格のない坊さんが先生になることもめずらしくなかったのです。

学校ではメンデルは生徒にも人気があったし、先生仲間にも評判がかいい先生でした。

ですから校長や先生たちは臨時の代用教員としてではなく、正式の教員として自分の学校におきたがりました。

それにはどうしても教員の資格をあたえる、国の検定試験にとおる必要がありました。

そこで校長や先生たちは、よってたかってメンデルに試験をうけるようにくどきました。

メンデルのように正式に自然科学の勉強をしてこなかった者が、理科の先生の資格をとる試験をうけても合格することは、無理だったのですが、あまり皆が勧めるので普段はひかえめなメンデルも、とうとう説きふせられて試験をうけることにしました。

その結果は、まことに惨憺たるものでした。

今までメンデルはどの学校でも優等生でおしとおしてきましたが、この試験にはみごとに落第してしまったのです。

彼が最初にうけたのは、物理学と博物学の予備試験でした。

物理学の方の試験官は、ウィーン大学の教授だったバウムガルトナーという人で、試験にはとおりませんでしたが、メンデルの答案に対する批評は、割合好意的でした。

「答案は中学校の下級生を教える教師の資格をとりたいという条件を考えると、大体満足できるようなものである。

だからあとの本試験さえで今度の試験と同じような成績をとれば、この志願者は非常に有利な判定をうけられるだろう。」

というのです。

ところが博物学の試験官のクネル教授の批評はさんざんで、意地悪いほどのものでした。

「志願者は要点をさっぱりつかんでいない。ところどころ、間違ったことを書いている。

文章は大体いいが、やはりおおげさなところや、不適当ないいあらわし方がまざっている。

参考にした書物からみても、受験者に中学校の博物学の教師の資格を認めるにはほど遠い。

しかしほかの問題については、もっとしっかりした知識をもっているかもしれないという望みもないわけではないから、本試験を続けるようにすすめる。」というのです。

クネル教授はメンデルが自分の書いた本を参考にしないで、自分の意見と違ったことを答案に書いたのが、気にいらなかったのかもしれません。

成績の悪かった予備試験につづいて本試験を受けましたが、これはもっとひどい成績で、とても中学校の正式の先生の資格をあたえられるようなものではありませんでした。

メンデルのように独学で勉強し、しかも独創的な考えをもっている人には、こうした形式ばった試験は向かなかったのでしょう。

それはともかくとして、本人のメンデルはすっかりしょげきって修道院に帰ってきました。

そこでナップ院長は、メンデルを元気づけてやろうと思ったのでしょうか、試験委員長だったバウムガルトナーのところに手紙を書き、

「………メンデルは好成績で合格するものとばかり思っていたのですが、こんな結果になってしまったのは、どこに原因があったのでしょうか。

無理なお願いかもしれませんが、本人のためになることですから、ぜひお知らせください。」

とたずねてくれました。

これはしかし、メンデルが院長をつついてそうさせたのかもしれません。

そうすればバウムガルトナーが、

「やっぱり、大学で専門に勉強しなければ駄目だと思う。」といってくれるかもしれないからです。

ところが院長のところへきた返事は、全くメンデルの思う壷にはまったような内容のものでした。 |

教員資格試験に落ちて、ガッカリして修道院に戻ったメンデル。

しかしこれが逆に、院長の世話でウィーンの大学に行けることになった。

|

そこで院長は、いまは商工大臣になっているバウムガルトナーじきじきの勧めでもあったので、メンデルをオーストリアの首都ウィーンの大学に勉強にやる決心をしました。

こうしてメンデルは大学で勉強したいと心ひそかに思っていた願いが、思いがけないことからかなえられたのです。

検定試験に落第したことが、メンデルにはかえって幸せをもたらしました。

メンデルはウィーン大学の聴講生として、二年間熱心に勉強しました。

その間に当時のオーストリアのすぐれた自然科学者たちから、物理学、化学、動物学、植物学、生理学、古生物学などの講義を聞きました。

こうして彼は科学者としての基礎の勉強を身につけて、ブリュンに戻ることができました。

ブリュンに戻ってくると、前のとおり聖トマス修道院に寝泊まりしながら、新しくつくられたブリュンの実業学校の代用教員になりました。

この学校は商業や工業の実際の仕事に役立つような教育を受けたいという、民衆の要求にうながされてつくられた六年制の中学校で、古くさい教育に不満をもっていた人々から歓迎され、収容しきれないほどの生徒がおしよせました。

メンデルはこの学校で物理と博物を教えましたが、その授業はわかりやすく親切でしたので、生徒たちからしたわれました。

教え子たちの胸の中からは、後々までメンデル先生のなつかしい思い出が消えませんでした。

それは教え子の一人の、次のような言葉にもよく現れています。

[先生は心から教師という仕事が好きで熱中できたらしい。

またどんな教材をもってきても、これをおもしろく扱ってみせるこつを知っていたので、生徒には次の時間が待ちどおしくてなりませんでした。

時にはメンデル先生も、何かのはずみでちょっとした冗談をいうこともありました。

生徒がそれを聞いておもしろがって笑いだす。

きまって先生もパッと赤くなって、自分でもちょっとの間クックッとしのび笑いをしました。

しかしすぐ気を取り直して、いつでも自分に責任のあるこの場の空気を静めるような手ぶりをして見せるのでした。

生徒は皆先生によく服従しました。尊敬していただげでなく、不思議な人気があったのです。」 |

ブリュンの実業学校の教師時代が、メンデルの一生のうちで一番楽しい幸せな時期でした。

メンデルはよくなついてくれる生徒たちに、物理や博物を教えることに生きがいを感じました。

また修道院では草花や果樹を育てたり、鳥やミツバチやそのほかめずらしい動物などを飼って、植物や動物の研究を続けました。

また気象の観測もずっと続けて行なっていました。

そんなことに熱中していられさえしたら、メンデルはなんの苦労も感じなかったのです。

メンデルは生徒たちと同様に、植物や動物を心から愛していました。

ですから生徒たちの間に、小鳥をねらう新しいパチンコがはやった時などは大変心をいためて、何とかそういう遊びをやめさせたいものだと考えました。

そうしたある日、メンデル先生は生徒たちに、 |

実業学校でいたずら好きの生徒からパチンコを取り上げたメンデル

|

「近頃はしゃれたパチンコがはやっていて、中々よく当るそうじゃないか。

誰かもっていたら、見せてくれないか。」

と、なにくわぬ顔をして話しだしました。

すると何人かのいたずらっ子が、自慢らしく新発明のパチンコをもって先生のところにとんできました。

すると、メンデル先生は、

「よろしい。では先生が君たちに、かわいそうな小鳥のねらい方を教えてやろう。」

といいながら、あっけにとられているいたずらっ子たちの手から、皆パチンコを取り上げてしまったこともありました。

生徒たちは修道院に飼っている鳥や、めずらしい動物が見たくて、よくメンデル先生のところに遊びにきました。

すると先生はいつでもニコニコして、皆を小動物園や植物園に案内してくれるのでした。

一八五六年彼が三十四才の時、もう一度正式の教員の資格を得るために試験をうけましたが、今度も落第してしまいました。

それからはもうメンデルは、二度と試験をうけませんでした。

ですからこの偉大な科学者は、とうとう正式の教員にはなれずに終わったのです。

3 エンドウの研究 top

メンデルが有名なエンドウの実験を始めたのは、最後の検定試験に落第してから間もなくのことでした。

メンデルは元々草花を育てることがすきだったので、今までの品種よりも、もっと大きく美しい花を咲かせる品種とか、あるいは色の変わっためずらしい品種をつくることにも興味をもっていました。

こうした新しい品種をつくりだす方法には、ダーウィンのところでお話したように、違った性質をもっている親を掛け合わせて、両親のよい性質を組み合わせたような子供をつくる掛け合わせ法(交雑法)や、子供のなかから人間にとってのぞましいと思うような性質をもったものを何代も選び出していく、人為選択法があります。

また、偶然に見つかった変り物を育てていく方法もあります。

農民や園芸家や家畜を飼っている人たちは、昔からの経験を受継いで、実際にこうした方法を実行してきたのですが、これらの方法をもっと科学的に行なうためには、両親と違った性質がどうして子供に現れるのか、つまり変異はどのようにして起こるのかを科学的にはっきりさせなければなりません。

そして同時に両親の性質がどのように子供に伝わるのか、つまり遺伝はどのように起こるのかも、科学的に明らかにする必要があります。

生物はやたらに変わっていくのではなく、親の性質の多くは子供に伝えられるのです。

しかし同時にいつまでも少しも変わらないという生物もありません。

つまり、生物には変異と遺伝という二つの面が見られるのです。

ラマルクやダーウィンは生物の変異という面に目を向けて、生物の進化を論じてきました。

しかし生物のもう一つの面、遺伝についてもはっきりしたことがわからないと、生物の進化について正しい説明はできないはずです。 |

メンデルの実験畑のあと

|

生物の進化というのは、生物がただやたらに変わっていくことではなく、親の性質を受継ぎながら長い間に段々と、ある決った方向に変わっていくことだからです。

ダーウィンもそのことには気づいていました。だから、遺伝について、まだほとんどなにもわかっていないのは、大変残念だといつもいっていたくらいです。

しかし、メンデルがエンドウの掛け合わせをやって、親の性質が子供にどのように伝わるかを研究しようと思いだったのは、いまいったようなことを深く考えたうえでのことではなかったでしょう。

メンデルがエンドウの研究を始めた時には、まだダーウィンの「種の起原」は出ていなかったからです。

メンデルがエンドウの掛け合わせの実験を思いだったのは、自分でもいっているように

「観賞植物で新しい色変わりをつくるために、人工的な掛け合わせが行なわれているが、この研究はそれから思いついたものです。」というのが本当でしょう。

ただメンデルが実験を始めて三年ほどたってから、ダーウィンの「種の起原」が出ると、メンデルはさっそくこの本を買って、ずいぶんよく読んだようです。

いま残っているメンデル所有の「種の起原」には、赤い線がいっぱい引いてあり、ところどころに批評が書きこまれています。

しかし八年間の実験の結果をまとめて発表した「雑種植物の研究」(一八六五年)には、ダーウィンの考えにふれているところはありません。

ですからメンデルの研究には、ダーウィンの直接の影響はなかったと見てよいでしょう。

とにかく遺伝の仕方がでたらめでなく、ある決った規則正しさに従って起こるということがわかれば、生物を作り変える仕事がやり易くなり、科学的に行なえるようになることは明らかです。

大体自然現象というものには、いつも決った規則正しさが見られるものです。

この規則正しさを私たちがはっきりとらえた時、それは法則と呼ばれます。

そしてひとたび法則がとらえられると、今度はこれこれの場合には、これこれのことが起こるということを、前もって知ることができるようになるのです。

自然科学のすばらしさは、自然を支配している法則を見いだすことによって、これから起こることを前もって予測することができるようになるということです。

日食なども科学が発達しなかったころには、突然に起こる思いがけない恐ろしい出来事だったに違いありません。

しかし地球や月の運動の法則がわかっている今では、日食の起こる時刻を、何時何分まで前もって知ることができるのです。

そこで遺伝についての法則を明らかにしようと努力した人もたくさんいました。

しかしメンデルの頃には、まだ遺伝の法則についてははっきりしたことがわからず、子供には両親の中間の性質が現れるというような、ぼんやりしたことしかいわれていませんでした。

メンデルは掛け合わせをやって、両親の性質がどんなふうに子供に伝わるかを研究するにあたって、まず今までほかの人たちがどんな研究の仕方をしてきたかを調べてみました。

そしてこれまでの遺伝の研究は、両親のもっているたくさんの性質をいっぺんに取上げているため、はっきりしたことがわからなかったに違いないということに気がつきました。

こういう方法では掛け合わせの結果が複雑になり、どういう性質がどんな遺伝の仕方をするのかわかりにくくなってしまうからです。

つまり今まで遺伝の研究が成功しなかったのは、研究の方法が悪かったからだと考えたのです。

そこでメンデルは、初めは一つの性質にだけ目をつけ、ほかの性質には目をくれないで、その性質がどう遺伝するかを調べてみることにしました。

次に実験する材料としてはエンドウを選びました。

エンドウはそれまでにも、多くの人たちによって掛け合わせの実験に使われていたものです。

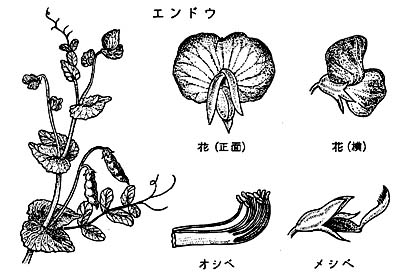

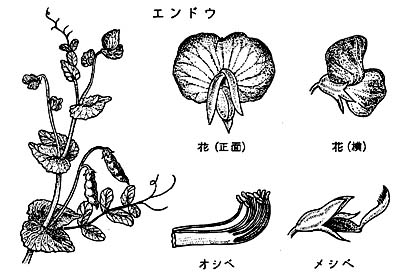

植物の掛け合わせをやるには、花粉をメシベにつけてやればいいので、やり方は動物より簡単ですが、そのかわり虫や風が、かってな花粉を運んできますから、できた子供の親がどれだかわからなくなってしまう恐れがあります。 エンドウの場合はそういう恐れが少ないので、掛け合わせの実験には都合がいいのです。

エンドウの花びらは特別な形をしていて、メシベとオシベをすっかり包み込んでいます。

そのうえ花粉の入っている袋が、つぼみのうちにつぶれてしまうので、メシベの先は花がまだ開かないうちに、花粉ですっかりおおわれてしまうので、ほかの花の花粉が運ばれてきて受粉するということがないのです。

このように同じ一つの花の中で受粉が行なわれることを自花受粉といいます。 |

|

そこでエンドウで掛け合わせをするには、花粉の袋がまだつぶれないうちにオシベをとってしまい、性質のよくわかっているほかの株の花粉をメシベにつけてやればいいのです。

そうすればもう、相手のわからない花粉がつくという心配はありません。

さてこれで遺伝を研究していく大事な方法や材料はわかりましたが、それではエンドウのどんな性質に目をつけたらよいでしょうか。

ここでもメンデルはすぐれた見通しをつけました。

メンデルは代を重ねても変わらない、はっきりと区別のつく性質に目をつけたのです。

マメの皮の色には、白いものと、灰色や褐色に色づいたものがあります。

またさやの色には、緑色のものとあざやかな黄色をしたもの、さやの形には全体にふくれているものと、ところどころにくびれがあるもの、茎の長さには長くなるものと短いものがありますが、これらの性質はどれも互いにはっきり区別がつき、代を重ねても変わらない性質です。

メンデルはこうした性質を七組選び、まず初めは、一組ずつ調べていくことにしました。

茎の長いものと短いものを掛け合わせた時の例をあげてみましょう。

この場合には、マメの皮の色とかさやの色とか形などのほかの性質はどうでもかまわないのです。

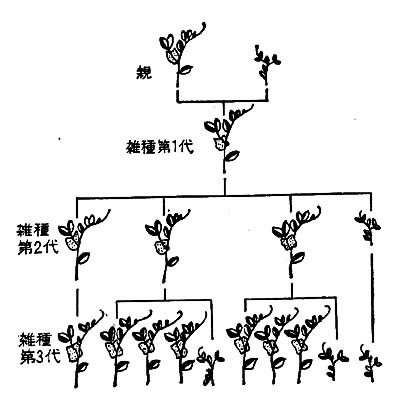

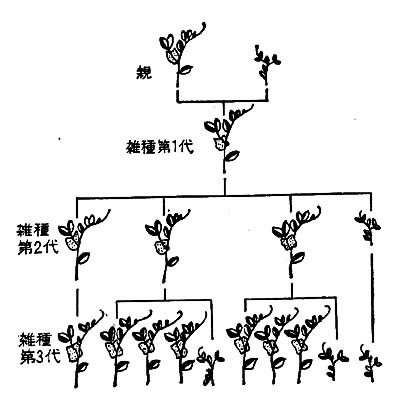

茎の長いものと短いものの間にできた子供(これを雑種第一代といいます)は、皆茎の長いものばかりで、短いものや中間のものはありませんでした。

これは花粉をあたえるほうの親が茎の長いものであっても、メシベの方の親が茎の長いものであっても同じことです。

こうしてできた子供を、つぎは自花受粉でふやしてみます。

この子供は雑種第二代といいます。雑種第二代には、茎の長いものも短いものも現れてきました。

しかし茎の長いものにくらべると茎の短いものはずっと少なく、その割合は大体三対一ぐらいでした。

この子供たちをまた自花受粉でふやすと、茎の長いもののうち三分の一は茎の長いものばかりつくり、三分の二は一代目と同じように、茎の長いものと短いものを三対一の割合でつくることがわかりました。

そして茎の短いものからは、茎の長いものはできてこないで、皆茎の短いものばかりであることもわかりました。

こうした関係は、ほかの七組の性質についても見られました。

マメの皮の色では灰色や褐色に色づいたものが、さやの色では緑色のものが、さやの形では全体がふくらんでいるものが、雑種第一代に現れ、雑種第二代にも多く現れる性質でした。

こうした実験の結果から、メンデルはお互いにはっきりと区別のできる一組の性質(これを対立形質といいます)の中には、掛け合わせをやると子供の代に現れるものと現れないものがあることを知りました。

メンデルは雑種第一代に現れる性質を優性、雑種第一代に現れない性質を劣性とよびました。

しかし雑種第一代を自花受粉させると、雑種第二代には劣性の性質も現れるのですから、劣性の性質もなくなってしまったり、優性の性質とまじり合ってしまったのではなく、雑種第二代をつくる時には、再び優性の性質と別れて現れることがわかりました。

また茎の長さという一組の性質は、マメの色とかさやの色や形といったほかの性質とは関係なしに、独立に遺伝していくことも明らかになりました。

これらの法則は後の学者たちによって、優劣の法則、分離の法則、独立遺伝の法則と呼ばれ、それらをひっくるめてメンデルの遺伝法則と名づけられました。

こんなふうに書いてくると、メンデルはなんの苦もなく遺伝についての法則を発見してしまったように感じるかもしれませんが、そうではありません。

こうした法則を明らかにするために、メンデルは八年間もかかっていますし、その間に掛け合わせたエンドウの本数は大変な数にのぼっています。 |

エンドウの実験の結果

|

たとえば雑種の第二代で、優性の性質と劣性の性質が三対一の割合で現れることを明らかにするためだけでも、優性の性質をもったもの一万四九四九本、劣性の性質をもったもの五〇一〇本、というようなものすごい数の本数を育てているのです。

わずかな本数だけで調べたら、たとえ優性と劣性が雑種第二代で三対一の割合で現れたとしても、それは偶然にそうなったのかもしれないのです。

つぼみのうちにオシベを取り除いて、ほかの花の花粉を一つ一つメシベにつけることも大変な仕事です。

また性質の違いによって雑種をよりわけ、その本数の比較から、数学的な割合を見いだすことも困難な仕事だったでしょう。

こうした複雑な仕事をだれの助けもかりず、しかも学校の授業や修道院の務めの合間にやっていったのですから、ずいぶん苦しい研究だったに違いありません。

メンデルが辛抱強く仕事をやりぬくことのできる人で、そのうえ物事をするどく見抜く力をもっていた人だったからこそ、初めてこうした苦しい研究をやりとげ、立派な結果を得ることができたのです。

一八六五年二月、メンデルは自分の勤めていた実業学校に事務所を置いていた「ブリュン自然研究会」の例会で、八年間の研究をまとめた「雑種植物の研究」を発表しました。

この会はブリュンで自然科学に興味をもっている人たちがつくっていた会で、メンデルも会員の一人でした。

この日の例会にはざっと四十人ほどの会員が集まっていましたが、メンデルの話はこれまでに一度も耳にしたことのないめずらしいことばかりでしたので、皆あっけにとられるばかりでした。

メンデルはたくさんの実験をもとにして、こういっているのです。

「雑種の子供にはいろいろ違った型のものが現れますが、それぞれの型の間には数の上で規則正しい割合が見られます。

これは、遺伝には一定の法則があることを示しています。」

と集まっていた人たちには、この新しい学説は、少しも理解できませんでした。

ですから質問も一つもでませんでしたし、会が終わって家路をさして帰る人々の口からも、今日のメンデルの研究についてはなにも話されませんでした。

ブリュンの自然研究会の会員だけではなく、メンデルの論文をのせた「ブリュン自然研究会会報」が、ヨーロッパの主な大学や研究所や学会、百二十個所あまりに送られたのに、誰もその重要さに気付かなかったのです。

メンデルは「雑種植物の研究」を発表した翌年の一八六六年に、自分の仕事を理解してくれるただ一人の人物と信じていたミュンヘン大学の植物学教授ネーゲリに、自分の研究について意見をきかせてほしいという手紙を出しました。

ネーゲリはその時代のもっともすぐれた植物学者とみられていた人でした。

しかし、頼みの綱のネーゲリもメンデルの研究を理解してはくれませんでした。

八年もかかって、ものすごい数の実験をやって得た結果に対して、ネーゲリは、

「………要するにエンドウの実験はまだ完結しているわけではなく、私にはやっとこれからだという気がします。」

という批評をよこしてくれただけでした。そして、さらに、

「違った種類で実験したなら、かならず今までとは違った結果が現れると、私は確信します。

もしできるなら、ミヤマコウゾリナで掛け合わせをやってみるようにお勧めします。」

といってきました。ネーゲリは長い間、ミヤマコウゾリナを研究していたからです。

メンデルはネーゲリが興味をもっているミヤマコウゾリナで、エンドウと同じ結果がでることがわかったら、ネーゲリも自分の研究を理解してくれるかもしれないと思ったのでしょうか。

それからはミヤマコウゾリナの掛け合わせ実験に熱中し始めました。 |

ネーゲリ

|

しかし、ミヤマコウゾリナは遺伝の実験材料としては、具合の悪いところがたくさんあったので、少しもはっきりした結果が得られませんでした。

このためにメンデルは自信を失ってしまったばかりでなく、ミヤマコウゾリナの小さな花を使って掛け合わせ実験をやったために目を悪くしてしまい、研究も思うようにできなくなってしまいました。

そうこうしているうちに修道院のうちばかりでなく、周囲の人たちからも信頼されていたメンデルは、一八六八年に行なわれた選挙で、聖トマス修道院の院長にえらばれることになりました。

院長はその地方の名士ですから、修道院のうちの仕事だけでなく、厄介な仕事をたくさん引受けなければなりませんでした。

こうしたことが重なったために、メンデルはしだいに遺伝の研究から遠ざかり、一八七四年からは、あとでお話するような事件が起きたために、全く研究ができなくなってしまいました。

メンデルの遺伝の研究が、長い間、学者たちに理解されなかった原因は、いろいろ考えられるでしょう。

メンデルが専門の生物学者ではなく、ブリュンという大都会とはいえない町の修道院の神父兼代用教員にすぎなかったということもあるでしょう。

「ブリュン自然研究会会報」という雑誌も、どちらかといえばしろうとの集まりで出している、地方の小さな学術雑誌にすぎませんでしたから、あまり学者たちの注意をひかなかったということもあったかもしれません。

それに当時はまだ、ダーウィンの進化論が学者たちの関心を集めていた頃ですから、学者たちは生物の変異という面ばかりに注意を向け、親の性質が変わらずに子供に伝わるという面には、あまり注意が注がれていなかったということもあるでしょう。

ネーゲリの関心もやはり、変異という面に向けられていたのです。

それからメンデルの研究方法の新しさ、特に数式を使って遺伝の法則をとらえようとする方法が、当時の生物学者たちには、なじみのうすいものであったということもあったでしょう。

つまりは、まだ時期が熟してはいなかったのです。

メンデルの法則を理解する時期が、ブリュンにも世界のどこにも、まだ訪れてはいなかったのです。

4 正義のための戦い top

聖トマス修道院の院長になったメンデルは、さまざまな雑用に追われる身となり、子供の時からあこがれていた科学の研究から遠ざからなければならなくなりましたが、芸術や学問の研究団体には、お金の援助をおしげもなくあたえました。

また、貧しい人やいろいろなことで困っている人にも、やさしい愛情の手をさしのべました。

そこでメンデル院長は、その地方のおえら方から貧しい村人たちにいたるまで、皆から信頼され愛されてきました。

ところが一八七四年の春に、一つの事件がもちあがったのです。

それは修道院からも税金をとる法律がオーストリア議会できめられたことです。

これまで公共の事業には、おしみなくたくさんの寄付金を出していたメンデル院長にとって、国の権力で修道院から税金をとるということは、どうしても我慢することができなかったのです。

普段はやさしくおだやかにみえるメンデルの体の中には、権力を笠にきた役人の不法な圧迫には、あくまでも戦う生まれ故郷のモラヴィア地方の農民の血が流れていたのです。

メンデルは断固として、この税金を拒否しました。

この時から、メンデルが死ぬまでの十年間は、この戦いのためにメンデルの全精力が使われたのです。

外から見ると聖トマス修道院の院長という、このうえない栄誉につつまれていたようにみえたメンデルの晩年は、こうした無益な戦いのために心身をすりへらし、一日として心安らぐ日はなかったのです。

これにくらべたら好きな科学の研究に熱中し、かわいい生徒たちと勉強した、ただの神父であり代用教員であった時代の方が、どんなに幸せだったかわかりません。

しかし今や科学の研究に示された粘り強さが、今度は政府を敵にまわした戦いに向けられたのです。

政府の方でも手をかえ品をかえ、ある時はなだめたりある時はおどしたりして、メンデルに税金を納めさせようとしました。

しかし、メンデルはあくまでそれを拒み続けました。

修道院の仲間たちも初めはひどく憤慨して、メンデル院長をけしかけたほどでしたが、戦いが長びき政府からいろいろいわれると、次第に考えを変えるものもでてきて、メンデルのそばから段々離れていくようになりました。

また、もとはメンデルと親しくしていた役人たちも、メンデルがあまり頑固に政府に反対するので、しだいにメンデルを困り者扱いにするようになっていきました。

メンデルにとって、仲間の神父たちや親しかった友人たちに裏切られることは、何よりも寂しく辛いことだったに違いありません。

こうしたことのために、メンデルはしだいに人を信じなくなり、気むずかしい頑固な老人となっていきました。

年とってからのメンデルが、心からうちとけて話しあうことができたのは、妹のテレジアの二人の息子、ロイスとフェルジナンドだけでした。

妹の好意をいつまでも忘れなかったメンデルは、二人の甥に学資を出してやりました。 |

メンデルの記念像

|

二人ともその頃にはメンデルの生まれ故郷からあまり離れていたいところで、立派な医者として活躍していたのでした。

また研究するひまはなくなりましたが、草花やミツバチや鳥たちも、いつまでもメンデルをなぐさめてくれました。

この暗いみじめな十年間は、心だけでなくメンデルの健康にも悪い影響をあたえました。

メンデルは元々あまり体の丈夫なほうではなかったのですが、四十才頃からはすっかり太り過ぎてしまい、腎臓や心臓も悪くなり、少し歩いても息切れがするようになりました。

それで好きな採集旅行も思うようにできなくなっていました。

こうした病気には心配事が一番いけなかったのですが、晩年のメンデルは一日として心を安める日がありませんでしたので、すっかり体を弱らせてしまったのです。

一八八三年の春、メンデルは風邪をひいて床につくようになりました。

その年の夏、東モラヴィアの温泉で療養し、一時はよくなったようにみえたのですがすぐ病気がぶりかえし、最後には尿毒症(腎臓の働きが悪くなるために、血液に毒素がたまる病気)をおこし、とうとう年をこしてすぐの一八八四年一月四日の午前二時にこの世を去りました。

メンデル院長の病気が重くなると、代理の院長はすぐに、税金は収めるから、そのかわりに税金を安くしてほしいという願いを政府にだし、政府もその願いをききいれました。

こうしてメンデルの死の時期を早めた十年にわたる戦いは、全くむだな戦いに終わってしまったわげです。

こうした事件かなく、メンデルがご心の研究を続け、くり返しその結果を学会に訴(うつた)え続けたら、あるいは彼の研究はもっと早く、その価値が認められたかもしれません。

しかし、実際はそうはならなかったのです。

5 メンデルの再発見 top

「見ていてごらん。いまにきっと私の時代がくる。」と何かのはずみに、学問上の友だちだったニースルや、生涯の終わりに近づいたメンデル院長に仕えていた、その頃まだ若かったバルジナ神父に話したメンデルの予言は、メンデルが死んでから、十六年もたった一九〇〇年になって初めて実現しました。

この年、全く偶然に三人の学者が別々にメンデルの研究の重要なことに気づき、自分たちの論文のなかで、そのことを学者たちに訴えたのです。

三人の学者というのは、オランダのドフリスとドイツのコレンス、それにオーストリアのチェルマックでした。

ドフリスはアムステルダム大学の植物学の教授で、長い間オオマツヨイグサ(ツキミソウ)の変異や遺伝の研究をやっていましたが、オオマツヨイグサとコシペマツヨイグサの掛け合わせをやってみたところ、その雑種はみな一方の親であるオオマツヨイグサそっくりであることに気づきました。

またその雑種を自花受粉すると、今度はコシペマツヨイグサのつくりの株もまざって生ずることを知ったのです。

そこで他の種類の植物でも試してみると、結果は同じでした。

こうした実験が大体終わりに近づいた時、彼はふとウィルヘルム・フォッケという人の書いた「植物の雑種」という本を読みました。

そのなかで初めてメンデルという名を知ったのです。

そこでいろいろ手をつくしてメンデルの論文を手に入れそれを読んでみると、自分の実験と全く同じ結果が、もう三十五年も前に発表されていることを知ってびっくりしてしまいました。 |

ドフリス

|

ウィルヘルム・フォッケという人は医者でしたが、植物学が好きでいろいろな人の研究を集めて「植物の雑種」という本を書いたのです。

この本はいまから見るとたいした価値はないのですが、とにかくいろいろな人の研究をたくさん集めているので、その頃までに、どんな人がどんな研究をしていたかを知るには大変便利な本です。

そのなかに、幸いにもメンデルの名がのせられていたのです。

もっともフォッケは、メンデルの研究の重要性については、全く理解していませんでした。

しかし、とにかくメンデルの名を科学の歴史の外に埋もれさせることを防ぎ、メンデル再発見のきっかけをつくっておいてくれたのですから、私たちは彼に感謝しなければならないでしょう。

コレンスはドイツのチュービングン大学の植物学の教授で、ネーゲリの弟子の一人でした。

彼はエンドウとトウモロコシの雑種を研究しているうちに、その子孫に最初の両親の性質が規則正しく現れることに気づいたのです。

彼は初めからフォッケの「植物の雑種」を参考にしていましたが、彼が参考にしていた部分にはメンデルの名がでていなかったので、長い間、メンデルを知らなかったのです。

しかしまもなくメンデルの研究を知り、その論文も読みました。

そして雑種の子孫に、どうして最初の両親の性質が規則正しく現れるのかという疑問が、メンデルの論文にはっきり説明されていることを知ったのです。

メンデルの発見した遺伝の法則を「メンデルの法則」と呼ぶことにするといったのは、このコレンスでした。

チェルマックはまだ三十才になったばかりの若い学者で、植物学者というより品種の改良を実地に行なっていた農学者でした。

彼もエンドウの掛け合わせをやって、メンデルと同じような結果を得たのです。

しかしチェルマックの場合は、実験をしたのは二年間だげで、本数もメンデルにくらべたら、お話にならないくらいわずかなものでした。

チェルマックはウィーンの農業大学の図書館で参考書を探しているうちに、フォッケの本を探し出し、すぐメンデルの名を知りました。

しかし自分の大学にはメンデルの論文がなかったので、ウィーン大学の図書館にいき、そこで「ブリュン自然研究会会報」を探し出して読んだのです。

そしてチェルマックもまた、自分が初めて発見したとばかり思っていた遺伝の法則を、とっくの昔にメンデルが明らかにしていたことを知ってびっくりしてしまったのです。

こうして一九〇〇年という一九世紀最後の年は、「メンデルの法則」再発見の年となったのです。

一九〇〇年の夏、イギリスの有名な生物学者ベイッソンは、王立学会の席上で、興奮しながらこうさけびました。

「………チェルマックとコレンスはメンデルと同じエンドウで、メンデルの法則を保証してくれました。

ドフリスはほかのたくさんの植物で観察しました。

そして動かすことのできない証拠を提供しました。もうたくさんです。

メンデルの法則が真理であることは、もう火をみるよりも明らかなことです………。」

うわさをきいた者は、大急ぎで人に伝えました。

うわさは陸をこえ海をわたって全世界に広がっていきました。

こうして生物学者たちは、「にわかに長い眠りから覚めた」のでした。

そしてこの年を境にして、遺伝の研究はすばらしい早さで発展していきました。

(注=遺伝子はその後、染色体→DNAと呼ばれるようになり、医学や犯罪捜査にも使われている。)

top

**************************************** |