|

****************************************

Home 概要 ラマルク ダーウィン ハックスリー メンデル ミチューリン ベルナール パブロフ

7 イワン・ペトローヴィッチ・パブロフ

苦しい生活を続けながら消化作用と神経の関係を明らかにし、

イヌを使っていろいろな実験を行ない大脳の働きを科学的に研究した。

1 神学校 top

イワン・ペトローヴィッチ・パブロフは一八四九年九月二十六日、モスクワの東南にあるリャザンというロシアの古い町で生まれました。

彼のお父さんは、ピョートル・ドミトリッチといって、貧乏なカソリックの神父でした。

お父さんは元々農民の出だったので、苦しい暮らしを助けるために、小さな果樹園や野菜畑を作っていました、

長男のイワンはまだほんの子供の頃から、果樹園や野菜畑でお父さんの手助けをしました。

また家でも、皿洗いをしたり、幼い弟たちを風呂に入れたりして、お母さんの手伝いもしました。

お父さんのピョートルは体のがっしりした人で意志も強く、いろいろな知識を得ることにも熱心でした。

ですから彼は、宗教以外の本や雑誌も熱心に読みました。

イワンはこうしたお父さんの体つきや性格を受継いでいました。

彼は畑の手入やニワトリの世話、草花を育てることなどが好きでした。

自転車を乗りまわしたり、ボートをこいだりすることも好きでしたし、スポーツならなんでも好きでした。 |

イワン・パブロフ

|

つまりイワンには体を動かすことが楽しかったのです。

しかしそんな事ばかりやっていたわけではありません。

その合間にはいろいろな本をむさぼるように読んで、様々な知識に目が開かれていくことに、深い喜びを感じていたのでした。

土曜日の夕方や日曜日になると、この古い町には教会の鐘が鳴り響きました。そしてパブロフのお父さんは教会に出かけていきました。

「ママ、牧師ってどんなことをするの。」

と、イワンはお母さんによく訊ねたものでした。

「牧師っていうのはね、尊いお仕事しているんですよ。神さまをお祭りして、お勤めをするんです。」

とお母さんは答えました。

「神さまにお仕えするって。でも、神さまってなあに。

神さまは教会にいるの。」 |

パプロフの生まれた家

|

「いいえ、神さまは天にいらっしやるのですよ。」

「鳩のようにですか。」

イワンは教会の高い鐘つき堂に上った時、たくさんの鳩が空を飛び回っていたことを思い出して、訊ねました。

「まあ、この子ったら、鳩と神さまを一緒にするなんて。」と、お母さんは怒っていいました。

「鳩は鳥です。神さまはもっと尊いものです。あなたが大きくなったらわかるでしょう。」

何でもはっきりした答えを聞かないと納得しないイワンは、いつもこんな調子で大人たちを困らせたのでした。

イワンは七才の頃から、読み書きができるようになりましたが、高い塀によじのぼって遊んでいた時、石の歩道に落ちて大けがをしたので、十一才になってからやっと、教会がつくっている町の小学校に通うようになりました。

小学校を卒業すると、牧師の子供の多くがそうだったように、イワンもリャザンの神学校に入ることになりました。

リャザン神学校は、どっしりした二階だての建物で、静かな町の隅にありました。

この学校には十五才から二十才までの生徒が、二百人ぐらい通っていました。

神学校ではロシア語やロシア文学、それにラテン語やギリシア語などの語学のほかに歴史や地理が教えられ、そのほかは神学がおもでした。

自然科学はいろいろの国の動植物が、ちょっぴり教えられるだけでした。

神学校は神さまにつかえる人たちを教育するところですから、自然科学が重んじられないのはしかたのないことですが、イ イワンにとって、それは寂しいことでした。

しかしこのリャザンの神学校には、その頃の新しい進んだ考えをもった先生たちがたくさんいました。

神学校というと大抵は、規則ばかりやかましく言いたてて、生徒たちには冷たい態度で接する先生が多いものですが、ここではそうではなかったのです。

イワンはこうした先生たちから強い影響をうけ、教科書以外のいろいろの本を読むようになりました。

その中にはその頃の新しい自然科学の進歩を、のべたものもたくさんありました。

また生徒たちの間では、当時のロシアの政治や社会の状態を、するどく批判したような書物や雑誌も、こっそり回し読みされていました。

皇帝の政府は、こうした書物が青年たちに読まれることを厳しく取締っていたので、ほかの神学校ではこうしたことは見られなかったのですが、リャザンの神学校には割合、自由な空気があったのです。

ですからイワンは、この学校を後々までなつかしがって、

「私はこの学校のことを、感謝の気持ちをもって思い出します。

そこには立派な先生が何人かいました。………

ここでは生徒が自分自身で、知識をのばしていくことができました。」といっています。

この本に書かれた人たちは、大抵、小学校や中学校に良い思い出をもっていないのですが、その点イワンは幸せだったといえるでしょう。

イワンは自然科学や社会の問題について書いた本を熱心に読みふけるうちに、社会の進歩にとって自然科学が非常に大切な役割をしていることを悟りました。

しかしお父さんが、イワンを神学校に入れたのは自分の職を継がせるためでした。

ピョートルの父、つまりイワンのお爺さんは、田舎の教会の小使でした。

ピョートルは父より出世して、教会の牧師になったのです。

ですから自分の息子たちに、その後を継がせたいと願うのも、無理もないことです。

イワンの弟も神学校に入られていました。

イワンのこれからの生活は、もうきまってしまっているようなものでした。

しかし自然科学の興味に取付かれた血の気の多いイワンには、牧師という職は魅力がありませんでした。

授業が終わったあと、神学校の若い元気にあふれた生徙たちは、校庭に集まってスポーツを楽しみました。

つかれた体を芝生に横たえると、夕暮れの空を鶴の群れが渡っていくのが見えました。

鶴の飛んでいく先にはロシアの首都モスクワが、そのまたはるか北の方にはロシア第二の都ペテルブルグ(今のレニングラード)があります。

それらの都会は活気にあふれ、様々な知識が得られるところなのです。

「何を考えているの、ワーニャ。」

と物想いにふけっていたイワンに、弟のドミトリーが陽気に呼掛けてきました。

「ペテルブルグのことさ。」とイワンは、寂しい声で答えました。

ペテルブルグの大学へいって勉強することは、神学校の生徒たちの密かな夢だったのです。

皇帝の政府は長いこと、神学校の生徒が大学に入ることを禁じていました。

大学には貴族や金持ちの地主の子供しか入れないようにしていたのです。 |

イワンと弟のドミトリー

イワンはペテルブルグの大学への進学を夢見ていた。

|

しかしイワンたちが神学校の上級生になった頃から、いつまでも大学進学を禁じておくと、政府に対する生徒たちの不満がますます高まるだろうと考えたので、その規則を取止めることに決めたのです。

イワンはこのことを知って、どうしてもペテルブルグへ出て、大学に入りたいと考えるようになりました。

「お前は変わり者だな、イワン。」とお父さんは、息子の頼みをきいて、憂鬱(ゆううつ)そうにいいました。

しかしお父さんのピョートルも、貧しい小使の息子に生まれ努力して牧師になった人ですし、書物を愛し正しい知識を大切にする人でした。

だから息子イワンの希望も、わかりすぎるほどよくわかるのでした。

「お前ももう子供じゃないんだから、ペテルブルグヘ行って勉強するということが、どんなに大変なことかはよくわかっているだろう。それでも行きたいというなら、お前の好きな通りにやるさ。」

とお父さんも、自分の職を継がせることをあきらめて、イワンが望んでいる道を歩ませることにきめました。

イワンもこの本に書かれている他の人たちと同じように、勉強を続けたいという強い意志をもって、運命を切り開いていったのです。

2 ペテルブルグの大学で top

一八七〇年、二十一才のイワンはあこがれのペテルブルグにいき、大学の自然科学科に入学しました。

次の年には弟のドミトリーもやってきましたし、そのまた一年後には、末の弟ピョートルも出てきました。

イワンは家が豊かでない上に、兄弟がそろってペテルブルグにやってきたので、家から送ってくれるお金だけをあてにすることはできませんでした。

しかし成績がよかったのと、家が貧しいという証明書があったので、奨学資金をもらうことができました。

金額はわずかなものでしたが、それでもどうにか勉強を続けることができました。

その頃、ペテルブルグ大学にはロシアで最もすぐれた学者たちが、大勢、集まっていました。

中でも彼が入学した自然科学科の教授には、科学の歴史に名をとどめているような人がたくさんいました。

イワンは目を輝やかせながら、これらの教授の授業を熱心に聞き、新しい知識を海綿が水を吸うように吸収していきました。

中でも化学や生理学の授業には、すっかり引き付けられてしまいました。

彼はその頃のことを、次のようにいっています。

「当時この学部は実に盛んでした。講義のすばらしくうまい科学の権威者が、大勢教授をしていました。

私は専攻科目として動物生理学を、第二科目として化学を選ぶことにしました。

私たち生理学を学ぶものは、ツィオン教授の深い感化を受けました。

彼は生理学上の非常に複雑な問題を、おどろくほどわかりやすく説明し、また巧みな実験を行なって、私たちを心の底から引き付けてしまいました。

このような先生は誰でもけっして忘れることができないものです。」

イリヤ・ツィオン教授は痩せせた気むずかしい人で、初めは学生たちにあまり親しみを感じさせないような人でした。

しかし動物を使った実験にはすばらしい腕を示し、しまいには学生たちもすっかり引き付けられてしまうのです。

ツィオンは心臓に張り巡らされているたくさんの神経を研究し、それぞれの神経の働きを明らかにしました。

心臓に手をあてると、ドキンドキンと動いているのが感じられるでしょう。

これは心臓が縮んだり弛んだりして、血液を肺や全身に送り出しているためです。

心臓のこうした運動を、拍動(はくどう)といいます。

全身をはげしく動かしたりびっくりしたりすると、拍動は早くなり、体を休め落ち着いてくると、拍動はゆっくりしたものになっていきます。

心臓の拍動を早めたりゆっくりさせたりするのは、心臓の筋肉に張り巡らされている神経が脳からの命令を伝えるからなのです。

イワンは年とってからも、ツィオンの行なった実験の様子をはっきりと思い出すことができました。

ツィオン教授は自信たっぷりな様子で、兎の首から胸の部分にメスをいれて、切り開いていきます。

胸が開かれると、観察のさまたげになる胸骨、鎖骨(首から肩のほうに水平についている骨)、食道などを取り除いて、筋肉と肋骨(ろっこつ)を切り開きます。

すると、神経の網目のような束が現れてきます。

学生たちはものめずらしそうにそれをながめ、ツィオン教授の説明を待ちます。

ツィオン教授はピンセットで神経の枝を一本一本より分け、学生によく見えるようにつまみ上げて、その名前を教えていきます。それから

「さあ、この神経を刺激すると、どんなことが起こるか見てみよう。誰か血圧に注意してくれたまえ。」

と学生たちの顔を見まわします。

「僕がやります。」と、イワンは胸をわくわくさせながら、むきだしになった動脈に圧力計をしっかりとおしつけ、圧力計の目盛に目をこらします。 |

ツィオン教授の兎を使った実験

|

「いま血圧はどのくらいかね。」とツィオンが訊ねます。

「百二十五です。」とイワンは答えます。

「それでは、いまから十秒間の脈の数を数えてみょう。誰か時計をもっているかね。」

一度に二、三人の学生が、「もっています。」と答えます。

「十三、十四、十五、………。」と、脈の数も数え始められます。

「それでは、今度は電極をこの神経にあててみるから、パブロフ君は血圧を見ていてくれ。

その他の諸君は脈の数を数える。いいかね。電極のスイッチをいれるよ。」

「百十五………百十………」

イワンは興奮しながら、血圧計から目をはなさず。目盛を読んでいきます。

「九………八………七………。」

脈の数も数えられていきます。

「七十………五十………四十………」

イワンは感動のために、うわずった声を出して血圧を読んでいきます。

「これでこの神経を刺激すると、どんな作用が現れるかはっきりわかったろう。

血圧は下がり、心臓の拍動は遅くなるのだ。今度は電流を切ってみるよ。」

血管の脈拍は、目にみえて早くなり始めます。

「さあ、どうだ? 脈拍は早くなりだしている。血圧は?」と、ツィオンはイワンに訊ねます。

「また、上がり始めています。」とイワンは、ホッとしたように答えます。

ツィオンはスイッチを入たり切ったりして、この目ざましい実験をくり返します。

何回やってもこの神経を刺激すると、心臓の拍動は遅くなり、血圧は下がるのでした。

ツィオンは、ほこらしげに、 |

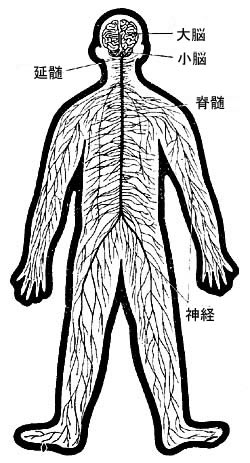

全身にはりめぐらされた神経

|

「私はこの神経を抑制神経とよんでいる。

それはこの神経が、心臓や血管の筋肉の働きをおさえ、筋肉を弛(ゆる)んだ状態にさせるからだ。

私がこの神経を初めて発見した時には、学者たちは信じてくれなかったよ。

それまでは神経というものは、筋肉を興奮させ、縮(ちぢ)めさせるものだとばかり思われていたからだ。

しかし実験によって確かめられた事実には、誰も反対はできないからね。

今では皆、神経には筋肉を興奮させるものと、筋肉の働きを押えるものがあるということを、認めているんだ。」 |

といって、授業を終わるのでした。

イワンはツィオンのこうした実験に、すっかり感激してしまいました。

ツィオンが神経についてのこれまでの考えを、くつがえすような新しい発見をしたのは、そのすばらしい実験技術のおかげでした。

ツィオンの実験技術のうまさについては、一つの伝説が伝わっています。

ある日、ツィオンは食事をする会合に招待されていましたが、その前に手術を一つしておかなければなりませんでした。

彼は礼服を着て、手に真っ白な手袋をはめて研究室に現れました。

彼は手袋もぬがずに手術をやり終えましたが、一滴の血も手袋にはついていなかったというのです。

イワンはツィオンの実験を見て、

「是非ともツィオンのような技術を身につけなげればならない。」と心の中で誓いをたてました。

彼はツィオン教授に指導してもらって、その実験技術を学びとるように努力することにしました。

大学四年の時イワンはツィオンから、研究する問題をあたえられました。それは膵臓(すいぞう)に対する神経の働きを調べることでした。

彼は学友のアファナジェフと、共同で研究を行なうことになりました。

昼は講義や実習に出なければならないし、研究問題をもらってからは、自分の研究のための時間も必要になってきました。

夜は予習をしたり自分の研究の準備のために、ほかの人の論文も読まなければなりません。

ですから、いくら時間があってもたりないくらいです。

イワンは一日が二十四時間しかないことをうらめしく思ったことさえありました。

しかし彼もまだ、若い青年だったのです。勉強や研究だけに熱中するには、血の気が多すぎました。

ですから彼も、ペテルブルグの大学生がよく集まる劇場にも出かけましたし、夜のふけるのも忘れて友たちと遊んだり、議論しあったりすることもありました。

そこでイワンは、まだ夜が明けきらないうちに起きるのが常でした。

これは彼が少年の頃からの習慣だったのです。

イワンがベッドから起きあがるころには、まだ弟のドミトリーとピートルはぐっすり眠り込んでいます。

イワンはとび起きると、まっ先に体操を始めます。

これも彼の癖で、丈夫な彼は体を動かすことは楽しかったし、それで頭がすっきりとするのでした。

それから新鮮な頭で、本や筆記したノートを読み、頭に思いうかんだことを書きとめて、朝の時間を過ごすのでした。

ツィオンから膵臓(すいぞう)に対する神経の作用を、研究するようにいわれたイワンは胸をわくわくさせながら、最初の科学研究に取組みました。

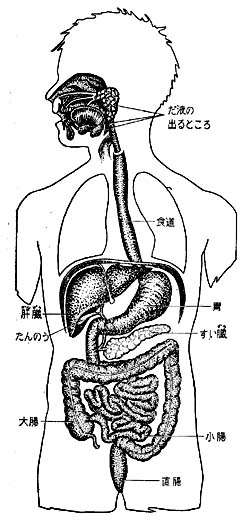

膵臓は小腸に膵液(すいえき)という消化液を、送り出している大きな消化腺で、膵液はたんぱく質や脂肪、でんぷんを分解する働きをもっているのです。

イワンの時代にはまだ、消化腺にきている神経を刺激して、消化液がでるのを観察した人は誰もいませんでした。

ただ、唾液(だえき)腺だけは例外で、この腺の神経については研究されていました。

ツィオンは、

「アトロピンを犬に注射して、膵液の出方がどう変わるか調べてごらん。」

とイワンたちに、研究のヒントをあたえてくれました。

アトロピンというのは、神経の毒として働く薬です。

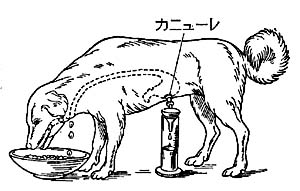

イワンとアファナシェフは、犬のおなかを切り開いて膵臓から出ている管に、ガラス管でできているカニューレを差込ました。

それからカエユーレの開いている先端が外に出るようにして、おなかの傷を縫い合わせせました。

膵臓から出てくる膵液は、カニューレを通って流れ出し、下の試験管に集められるようにしておきます。

犬に肉を食べさせると、十分後には膵液が出始め、下の試験管にたまり始めます。

二十五分たった時、イワンたちは犬の皮下にアトロピンを注射しました。

五分たち、十分たちすると、やがて膵液は出てこなくなってしまいました。

この実験は膵臓にきている神経がアトロピンによって中毒したために、膵液が出なくなったことを証明しているようにみえました。

しかしイワンたちは、すぐにはそういう結論を出しませんでした。

これだけの実験では、本当に神経が中毒したために膵液が出なくなったのかどうかは、わからないからです。

そこで今度は、膵臓にきている神経を一本一本より分け、それぞれの神経を電流で剌激してみました。

するとある神経を刺激すると、膵液が出てこなくなることがわかりました。

こうして膵臓にも、ツィオンが心臓で発見したと同じような、抑制神経があることがわかりました。

しかしこれだけでは、イワンたちは満足しませんでした。

食物をたべるとしばらくしてから、膵臓から膵液が小腸の中に注ぎこまれるのですから、膵液を出させるように働く神経もあるはずだからです。 |

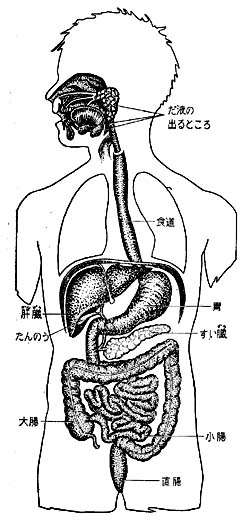

消化器

食物は食道から胃→小腸へと送られる。

胃と小腸で消化され、小腸で吸収される。

大腸では水が吸収され、不消化物が糞になり、直腸を通って外へ出される。

|

そこでイワンたちは、こうした神経を苦心してさがしましたが、いつも実験は失敗に終わりました。

イワンはこうした失敗から、おなかを切り開いたり、カニューレを差し込んだり、神経を電気で刺激するというやり方では、犬に痛みを感じさせ抑制神経を刺激するので、いつでも膵液が出てこなくなってしまうのではないかと、考えるようになったのです。

学生の時の実験ではこの問題は解決されませんでしたが、この時の経験があとで非常に役にたち、彼の消化についての新しい研究の仕方を生みだすことになったのです。

3 苦しい生活の中で top

一八七五年、パブロフは優秀な成績で大学を卒業し、アファナシェフと共同で行なった膵臓に対する神経作用の研究には、金メダルがあたえられました。

生理学の研究にすぐれた能力をもち、心から生理学を愛し、その研究に自分の一生を捧げようと思っていた若いパブロフは燃えるような希望をいだいて、科学者としての第一歩を社今にふみ出しました。

しかし、パブロフはさっそく、そこで苦い幻滅を味あわされました。

当時のロシアでは若い科学者が、ちゃんとした職を見つけることは非常にむずかしかったのです。

大学に勤めようと思っても、勢力のある教授か、效府のえらい役人に気にいられていないと勤められませんでした。

パブロフのように、正直で人にお世辞をいったりすることのできない人は、こうした人たちに気にいるはずがなかったのです。

それでも幸いなことに、彼の先生だったツィオンが医学専門学校(のちの軍医学校)の生理学の教授になったので、助手としてパブロフをよんでくれることになりました。

しかしこの学校の教授になるためには、医学博士になっておかなければならないので、パブロフはツィオンの助手として働きながら、同時にこの学校の三年生として入学することにしました。

ところがまもなくツィオンが教授を辞め、タルカーノフという人がかわりに教授としてやってきたので、パブロフも助手を辞めなければならなくなってしまいました。

こうしてパブロフは、研究する場所と収入とを一緒になくしてしまったのです。

それからしばらくたってから、運よく獣医学校のウスティモヴィッチ教授が、彼を助手として使ってくれたので、働きながら医学専門学校に通って勉強を続けました。

一八七八年には、ロシアの有名な医者ポトキン教授が、パブロフを彼の病院の研究員としてよんでくれました。

ポトキン教授に見いだされたことが、彼のその後の研究生活を決めたといってよいでしょう。

ボトキン教授はパブロフの才能を信じて、彼の研究を暖かく見守ってくれたので、それからの彼は研究一筋に打ち込むことができたからです。

しかし研究室も研究のための費用も、まことにお粗末なものでした。

この研究室は病院の庭に風呂場としてたてられたもので、研究には全く適していませんでした。

また、パブロフは実験用の動物を買うお金にも困るほどでした。

しかしパブロフは、ここで一切を忘れて研究に打ち込みました。

この研究室で過ごしたのは十年あまりでしたが、ここでは誰も彼の研究に干渉する人がいなかったので、自分のもっている才能を充分に発揮することができたのです。

それにしてもこの時代のパブロフの生活は、貧乏と家庭の苦労の連続でした。

彼はこの研究室時代に、ペテルブルグ大学の教育学科の女子学生だったセラフィーマ・ワシリェーブナ・カルチェフスカヤに会い、お互いに強い愛情を感じあって結婚しました。

セラフィーマはやさしい、思いやりのある女性でした。

家庭の暮らしなどちっともかまわなかったパブロフが、一生を研究に打ち込むことができたのは、このセラフィーマのおかげでした。

パブロフは普段は、他人の意見もよく聞く心の広い人でしたが、研究のことになるとその激しい気性をむきだしにしました。

ですから弟子たちも、時にはひどく怒鳴られることもありました。そうした時セラフィーマがそばにいると、弟子たちをかばってくれるので、安心した気持ちになるのでした。

しかしそれは後のことで、結婚したばかりの時にはセラフィーマは、パブロフと離れて農村の学校に勤めにいっていました。

それは家の暮らしを助けるためでもありましたが、それよりも当時の社会のゆがみに憤りを感じていた若い人たちの間には、農民の中に入って、少しでも農民の生活をよくするためにつくそうという考えが強かったのです。 |

パブロフ夫妻

|

セラフィーマもその一人でした。

パブロフは農村に出発した新妻の女先生に、こんな手紙を書いています。

「あなたが農村の働く人々のなかへいくことをうれしく思います。

私たちのまわりでは働く人たちの生活の理想は実現しそうにありません。

それはあなたがいかれた場所でだけ実現できるものです。

あなたの時間と力と希望を、自分にまかされた子供たちが、立派な成績をおさめることに捧げてください。」

パブロフも時には、教育の仕事にたずさわろうと考えたことがありました。

彼は妻のセラフィーマに、

「私は自分の天職は中学校で教育することにあると思えてなりません。」と書きおくっています。

子供たちと一緒に働いて、彼らが新しい豊かな生活を築いていけるようにしてやることに、パブロフも生きがいを見いだそうとしたのです。

しかし科学に対するパブロフの情熱は、それをおしとどめました。

そして生理学の研究をおしすすめることも、やがては農民や労働者の利益になる時がくるだろうと考え、自分の道を進む決心をかためました。

こうしてパブロフと妻のセラフィーマは、しばらく別々に暮らしていましたが、二人の収入を合わせても、家の暮らしはすこしも楽になりませんでした。

パブロフは、自分の研究に、お金をすっかり注ぎこんでしまったからです。

セラフィーマは、当時の思い出について、こんなふうに書いています。

「田舎からペテルブルグに帰った時、私たちは本当に一文なしでした。

もしドミトリーのアパートがなかったら、私たちは本当に野宿しなければならなかったでしょう。」

パブロフが心臓の神経の研究で医学博士の学位をとった一八八〇年に、長男のミルチークが生まれました。

ペテルブルグの夏は、赤ん坊にはたえがたいほど暑かったので、夏になると母と子を田舎に住まわせなければならなかったのですが、パブロフにはペテルブルグの近くで田舎家を借りる余裕はありませんでした。

そこで遠い南部の村に住んでいる、妻の妹のところにあずかってもらうほかはありませんでした。

しかし、パブロフにはそこへいく汽車賃さえなかったのです。そこで、

「イワンとドミトリーは、やっとリャザンまでの汽車賃を都合してきました。

それからリャザンの父親に手紙を書いて、そこから先の汽車賃を何とかしてくれるように頼んだのです。」

とセラフィーマは書いています。

この村で長男のミルチークは病気にかかり、なげき悲しむ両親を残して死んでいきました。

両親にとって長男の死は、どんなにつらいことだったでしょう。

こうした貧乏と悲しい出来事がつづいていた間にも、ペフロフの研究は続けられていきました。

そして動物を使って行なう手術や実験の技術も、先生のツィオンよりすぐれているという評判さえたてられるようになりました。

そうしたある日、彼の研究室にボトキン教授に案内されて、一人の紳士が訪ねてきました、

その人の顔を見た瞬間、パブロフはハッとして声もでませんでした。

その人には、忘れられない思い出とあこがれとをもっていたからです。

その人の名はイワン・ミハイロヴィッチ・セチェーノフ(一八二九〜一九〇五年)といいました。

パブロフは神学校の生徒の頃、彼の「大脳の反射」という本を読んで、激しい印象をうけ、ひどく感動したのでした。

その頃は、脳はたましいの宿っている神聖なところだから、その働きを科学的に研究しようなどというのはとんでもないことだとされていたのです。

しかしセチェーノフは、脳も外からのいろいろな刺激がなければ働かないのであって、脳の働きといわれるものも、結局一種の反射にすぎないという、大胆な考えをのべていたのです。

生理学で反射とよんでいるのは、目の前にポールがとんでくると目をつぶったり、熱い物にさわると思わず手がひっこんだりするようなことをいうのです。

セチェーノフは、その頃のロシアでは最もすぐれた生理学者でした。

ですから学会や科学者の集まりで、セチェーノフ教授の姿を見かけたり話を聞いたりしたことはありましたが、まだかけだしの若い学者にすぎなかったパブロフは、遠くからあこがれのまなざしを送るだけで、話しかける勇気などなかったのです。

その人が自分の研究を見たいといって、訪ねてきたのです。

パブロフはすっかり興奮して、あかってしまいました。しかし、実験はすべてうまくいきました。

パブロフの実験のやり方をじっと見ていたセチェーノフは、

「私がドイツの有名な生理学者、ルードウィッヒのところで働いていた時」と、ゆっくりとした調子で話しだしました。

「私はたぶん、生理学実験の技術では、彼より巧みな人はいないと思っていました。しかしいま、私はそれが間違っていたことを知ったのです。」

パブロフにとって、 セチェーノフのこの言葉は、どんなにうれしかったことでしょう。

パブロフは自分を認めてくれる人があることを知ったのです。

しかもそれはロシアで最も尊敬していた生理学者だったのです。

彼は勇気が体中にわきあがってくるのを感じました。

4 消化の研究 top

一八八八年、パブロフは、学生時代に研究した膵臓の神経の働きを再び取上げました。

そしてとうとう、膵臓から膵液をださせる働きのある神経を発見しました。

この研究を通してパブロフは、これまでのように実験に使う動物に乱暴な手術を行なったり、電流で神経を刺激したりしたのでは、正しい結果を観察できないことを確かめました。

そこで彼はできるだけ動物に苦しみをあたえないで、実験する方法を工夫しました。

膵臓に膵液を出させる神経があることを発見できたのも、そうした方法のおかげでした。

膵臓の研究につづいてパブロフは、今度は胃の消化作用についで研究することになりました。

胃に食物がはいると、胃の壁にある胃腺という消化腺から胃液が出てくることはそれまでにわかっていました。

しかし、胃にきている神経の中に、胃液を出させる神経があるとは誰も考えていなかったのです。

しかしパブロフは、胃にもそうした働きをする神経があると考えていたのです。

それを確かめるための実験が始められました。

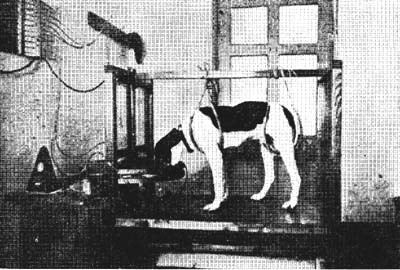

犬の腹を切り開き、胃に孔をあけて、糸巻きのような形をした力一ニーレを差込ます。

それから、糸巻きの周りにある孔に、胃と腹の皮膚のへりを縫い付けます。

傷口がふさがるとカニューレはしっかりとおさえつけられるようになります。

こうなれば実験する人は、いつでもカニューレを通して、胃の中を見ることができるのです。

こうした手術はベルナールなども行なっていたことで、傷口がとじてしまえば、もう犬に苦痛をあたえることはありません。

犬が長い間食物を食べないでいる時は、胃のバラ色の壁は乾ききっています。

犬が食物をとり始めると、胃の壁はぬれてきてカニューレから液体が流れ出てきます。 |

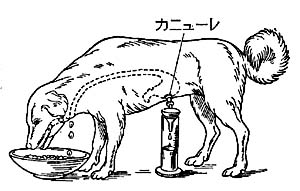

犬を使った消化の研究

|

しかしこの液体には、食物や唾液やそのほかのネバネバした液がまじっていて、胃液がどれだけ出たのか、調べることができません。

女の助手のシューモバア・シマノフスカヤは、いまにも泣きだしそうな顔をして、カニューレから流れおちてくる、にごった泡のたった液体を見ていました。そして、

「先生。これでは胃液がどれくらい出たか、計りようがありません。」とうったえました。

パブロフは笑いながら答えました。

「私たちは、こんな方法で胃液を集めるのじゃない。私たちは食物が胃の中でなく、スープ皿に戻るようにして実験するんだよ。」

女助手は、いわれたことがわからないのでポカンとした顔をしていました。

「一体それはどういうことですか。」

「首の孔から食道を引出すのだよ。そうすれば、食物はその孔から、元の皿にころがり落ちるさ。」

「それで、胃液はどうなるんですか。」

「胃液はカニューレから流れ出るさ。」

「胃に食物がはいらなくてもですか。」

シューモバ・シマノフスカヤは、わけがわからないといった様子で肩をすくめました。

|

食道と冐に手術をした犬

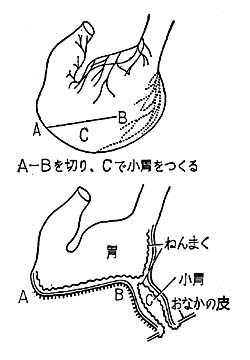

それからパブロフの行なった手術というのは、次のようなものでした。

食道を首口ところで切り、その両方の切り口を、首の皮膚の傷口に縫い合わせせるのです。

そこで食道の切り口は孔になって外に開いています。

その大体は図に示した通りです。

しばらくすると犬はすっかり元気になって、普段と変わらなくなります。

この犬に肉やパンやそのほかの食物をあたえると、犬はガツガツと食物を飲みこみます。しかし食物は胃にはいかずに、食道の切り口から下の皿に、転げ落ちてしまいます。 |

|

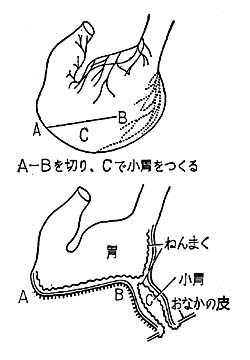

小胃をつくる方法

|

パブロフが始めたこの方法は「偽餌法」(偽の餌をあたえる方法)とよばれています。

偽の餌をあたえてから数分だつと、まじりけのない胃液が出はじめ、カニューレから下の試験管に流れおちます。

ところが、胃にきているある神経を切ってしまった犬では、偽の餌をあたえても、胃液は出てきません。

そこで胃にも胃液を出させる神経があることが確かめられたわけです。

ツィオンやそのほかの人たちがやった方法は、神経を調べる時、腹を切り開いたままで神経を電流などで刺激していたので、犬に悪い影響が及ぶので、神経の正しい働きがわからなかったのです。

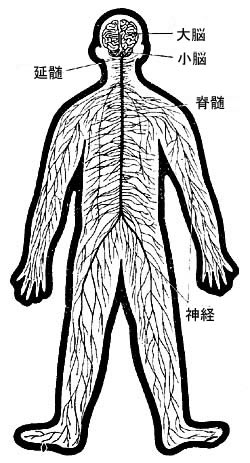

パブロフはこうした実験から、食物が口に入ると胃液が出るのも一種の反射で、その仕組は食物が犬の口の中にある味覚器(味を感ずる場所)を刺激すると、その刺激が味覚神経(味の感覚をつたえる神経)を伝わって、延髄(えんずい)という脳の一番下にあるところ(2項の神経の図を見てください)に届き、そこから胃液を出させる神経によって胃腺に命令が伝えられるのだと考えました。

この実験からはこう考えるほかはないのですから、誰も認めないわけにはいきませんでした。

パブロフはこうしたすぐれた方法で、胃液のでる仕組を明らかにしましたが、それでもまだ満足しませんでした。

この方法では食物は胃にはいらないのですから、胃の正しい働きを完全に現してているとはいえないからです。

そこでパブロフは胃に食物が入っても、食物や唾液が胃液とまじらないような方法を考えました。

それは、右の図にあるような方法です。

簡単に説明しますと、胃の一部に切れこみを作って、胃を大きな部分と小さな袋状の部分にわける手術を行なうのです。

袋状の部分、つまり小胃は胃の大きい方の部分と共通の外壁や血管や神経でつながっています。

しかし、内側の壁で二つの胃はへだてられています。

これらの胃には前の実験と同じように孔があけられて、カニュービか差し込んであるので、外から中の様子が観察できるようになっています。

こうしておくと胃に入ってきた食物や唾液は、小胃の中にははいりません。

しかし胃の大きな部分と小胃は、外壁や血管や神経でつながっているので、胃の中で起こることは、そっくりそのまま小胃でも起こります。

ですから小胃はちょうど胃の鏡のような役目をするのです。

こうした方法で、パブロフは胃で起こる消化についてたくさんの事実を明らかにしました。

たとえば、食物の種類によって胃液の出方や働きがちがうことを発見しました。

肉の場合には、一時間めか二時間めに胃液の出方が一番多くなります。

パンの時は一時間めに、ミルクの場合は二時間めまたは三時間めです。

胃液の出ている時間は、肉だと八時間、パンは十〜十二時間、ミルクは五〜六時間です。

胃液の消化する力が一番強くなるのは肉だと一時間め、パンは二〜三時間め、ミルクでは六時間めです。

それからニワトリの卵から作った。

まじりけのないたんぱく質をあたえた時には、何時間たっても胃液が出てきませんでした。

それに肉エキスを加えてやると、今度は胃液が盛んに出てきました。

こうしてみると、まじりけのないたんぱく質は、胃液をだす剌激にはならないことがわかります。

牛乳の場合には、犬が自分で牛乳を飲んでも、濾斗(ろと)のついた管で流しこんでも、すぐに胃液が出ました。

また水の場合にも胃液はたくさん出ました。

こうしたことは、これまでの常識からすると考えられないことで、常識がずいぶん間違っていたことを示しています。

とにかく自然にたくさんある食べ物や飲み物は、胃液を出させる刺激になるということです。

パブロフはこれらの研究を、一八九七年に「消化腺の研究」という題の本にして出しました。

この本は出るとすぐ方々の国で訳され、彼の名前は全世界に知られるようになりました。

そして一九〇四年には、この消化の研究にノーベル賞があたえられました。

ノーベル賞は世界中で、最もすぐれた研究を行なった科学者や、立派な作品を書いた文学者にあたえられる一番権威のある賞です。

ロシアの科学者でノーベル賞をもらったのはパブロフが初めてでしたし、生理学者では世界で最初でした。 |

消化の研究でノーベル賞を受賞したパブロフ

|

5 脳の秘密にいどむ top

すぐれた研究を次々と発表し、世界中の学者たちから最もすぐれた生理学者の一人に、数えられるようになったパブロフでしたが、彼にふさわしい地位は中々見つかりませんでした。

セチェーノフが辞めて空いていた、ペテルブルグ大学の生理学教授の口も申し込んでみましたが、断わられてしまいました。

また大勢の学者たちが推薦してくれた、トムスク大学の生理学教授の口も、ある大臣が推薦したあまり能力のない学者に、奪われてしまいました。

これには学者たちも憤慨して、ブラーチという新聞に大臣や大学のやり方を、非難する記事がのったほどでした。

一八九〇年になって、パブロフはやっと軍医学校の薬物学の教授になり、五年後に生理学の教授になることができました。 その間に民間の人たちの寄付で実験医学研究所がつくられ、パブロフはそこの生理学の部長として招かれました。

前に書いた消化の研究や、それにつづいてパブロフの名を科学の歴史の中に長くとどめることになった脳の研究は、主にこの研究所で行なわれたのです。

パブロフは実験医学研究所と軍医学校の教授に任命されたので、初めて長い間の貧乏から抜け出すことができました。

しかし政府は科学の研究を重んじなかったので、研究を進めていくための条件はやはり、あまりよくなりませんでした。

中でも一番の悩みの種は、一緒に研究をやっていく共同研究者の数が少ないことでした。

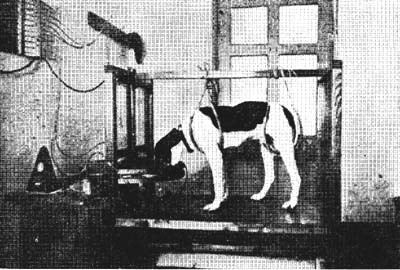

|

頬に穴をあけられた犬

|

実験中の犬

|

そのうえ上流階級の人々の間には、あいかわらず動物実験を非難する人が大勢いました。

その人たちはパブロフの研究を制限しようと、軍医学校に働きかけたこともありました。

ロシア動物愛護協会会長のメイェンドルフ男爵夫人の名で出された抗議文も、そのひとつです。

それには大体次のようなことが書いてありました。

「動物実験は、科学と生活に何の役にもたっていない。動物実験は誤まった考えに導く。

科学の進歩にとって無用なばかりでなく、有害である動物実験は動物を苦しめるだけだ。

だから動物実験は、できるだけやらないようにしなければならない。

そのためには、動物愛護協会のきびしい監督下におく必要がいる。」 |

会議の席でこの抗議文が読まれ、それに答えなければならないと知った時、パブロフは怒りで体がふるえました。

そして、

「毛皮や羽毛にくるまり馬に乗り、どんな獣でも鳥でも食べたいだけ食べ、狩をしたりして自分の勝手な欲望のためにたくさんの動物を苦しめたり殺したりしているくせに、動物を苦しめるといって真面目に科学を研究している学者を、攻めるとはなんということだ。

我々が動物を実験に使うのは、全人類の苦しみや悩みを解決するためなので、自分勝手な欲望のためではないのだ。

我々が研究しなければ、健康な体についての知識も得られないし、苦しんでいる病人を救うこともできないのだ。」 |

と心の中で叫びました。

しかし上流階級の偽善者たちに、こんなことをいってみても無駄だと思いました。

それより、自分の研究の結果が、何よりも雄弁に動物実験を弁護してくれるはずだと考えました。

今は理解してくない人がいても、やがて世界中のすべての人が、自分のやってきた仕事を理解してくれる日がくるだろう。

こう思いなおすと、パブロフの体の中には、勇気がみなぎってくるようでした。

パブロフの研究室では、胃液の研究と一緒に、唾液(だえき)の研究も進められていました。

犬の唾液腺の管を、ほっぺたに孔をあけて縫い付けることは、たいして面倒な手術ではありません。

こうすると胃液の時と同じように食物とまじりあっていない唾液がとれるので、研究がしやすいのです。

ところが、ここでひとつ困ったことが起こりました。それは口の中に食物がはいらなくても、いつも食物をくれる小使さんの足音が聞こえたり、皿がガチャガチャ音をたてたりしただけでも、唾液が出てきてしまうということです。

そこで、唾液の研究を命ぜられた助手たちは、

「どうしたらいいでしょう。これでは食物と唾液の関係は研究できません。」といって、パブロフにこぼすのでした。

こうしたことは私たちでも、普段からよく知っていることです。

梅干しやナツミカンは、見ただけでも口の中にいっぱい唾液が出てきます。

台所からビフテキやライスカレーの匂いがにおってきただけでも、唾液は出ます。

こうしたことはあまりにも当然なことなので、食物が口のなかを刺激しないのに、どうして唾液がでるのだろうなどと疑問に思ったりはしません。

たとえ不思議に思ったとしも、それは前に食べたときに味わったすっぱい味やおいしい味を覚えているので、実際に食べてみなくても見たり匂いをかいだりしただけで、唾液が出るのだ。

これが心の働きというものさ、ぐらいにしか考えないでしょう。

パブロフの時代には、学者の説明でさえ大体こんな程度だったのです。

しかしよく考えてみると、こうした説明は心というものは不思議な働きをもっているものだというだけのことで、ちっとも説明にはなっていないことがかわかります。

パブロフはほかの人と違って、こんな説明には満足しませんでした。

彼はこのありふれた、始終行なわれていることの中に、脳の働きをときあかす鍵があると考えたのです。

それからパブロフの研究室では、唾液腺についてのたくさんの実験が行なわれました。

犬の口の中に墨(すみ)で黒く色をつけた酸(すみ汁)を流しこむと、頬(ほお)につけたガラス管から、唾液がどんどん流れ出てきます。

次にすみ汁の入れてある入れ物を犬にみせます。すると、やっぱり唾液が勢いよく出てきます。

ところが二十分間たってから、すみ汁の入った入れ物を見せると、唾液の出方はひどく少なくなります。

さらに十分たってから、すみ汁の入れ物を見せると、唾液は二、三滴しか出てきません。

それからまた十分たつと、もうすみ汁を見せても、唾液は一滴も出てこなくなります。

わずか三十分ぐらいで、犬はすみ汁のすっぱい味を、忘れてしまったのでしょうか。

それとも、二回、三回とすみ汁を見せられているうちに、口に入ってこないのだから、唾液を出さなくてもいいと考えるようになったからでしょうか。

こういう説明でもいいようにも思えるでしょう。

ところが次の日、犬にすみ汁の入っている入れ物を見せると、また唾液が出てきたのです。

こうなるともう、前のような説明はあてはまりません。

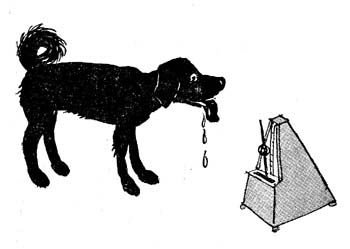

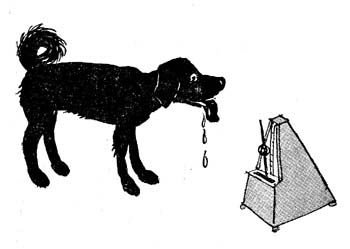

それから犬に食事をあたえる時に、同時にランプをつけたり、音楽を習う時に調子を覚えるのに使う、カチカチと音のでるメトロノームをならしたりする実験も行なわれました。

何回かそうしたことを続けると、次には食事をあたえなくても、目の前でランプをつけたり、メトロノームを鳴らしただけで、唾液が出てくるのが観察されました。

しかし何度も食事をあたえないで、ランプをつけたりメトロノームを鳴らしたりすることを続けると、やがて唾液は出なくなってしまいます。

こういったたくさんの実験をつみ重ねた結果、パブロフ廠、次のような考えに達しました。

肉でもパンでも、すっぱい汁でもからしでも砂でも、口の中にものが入ればかならず唾液が出ます。

これは、前にお話した反射の働きです。

この反射作用は生まれつきのもので、いつでも起こる反射です。 |

メトロノームを使った犬の条件反射の実験

|

パブロフはこのような反射を無条件反射とよびました。

目にむかってボールがとんでくると目をつむったり、熱い物にさわると手をひっこめたりするのも無条件反射です。

ところが、一度も食べたことのない牛肉を初めて見た犬や、酸をいれたすみ汁を味わったことのない犬に、すみ汁を見せても、唾液は出てきません。

だが一度でも牛肉を食べたり、酸の入ったすみ汁を味わったことのある犬は、次には牛肉やすみ汁の入った入れ物を見ただげで、唾液を出します。

これも一種の反射作用で、けっして犬が覚えていたり、判断したりすることによって起こるのではないのです。

しかしこの反射は生まれつきのものではなく、牛肉をたべたり、酸の入ったすみ汁を味わうといった条件があたえられた時に、初めて起こる反射です。

そこで、パブロフはこのような反射を条件反射とよぶことにしました。

無条件反射と条件反射の違いは、まだあります。

無条件反射は一生なくならない反射ですが、条件反射は食事とランプやメトロノームをむすびつけた実験でもわかるように、食事を同時にあたえるという条件がなくなると、やがて失われてしまう反射です。

それでは条件反射は、どのような仕組で起こるのでしょうか。

犬の大脳をとってしまうと、条件反射は起こらなくなってしまいます。

そこでパブロフは、条件反射は大脳の働きであると考えました。

ランプのついたのを目で見たり、メトロノームの音を耳で聞いたりすると、それが刺激になって神経を伝わり、大脳にある神経の中心部(注)に達します。

(注=これは中枢神経といいます。それに対して感覚器や消化腺にいっている神経の枝は末梢神経といいます。)

するとそこで光や音の感覚が生じます。

しかし光や音を感ずる中枢神経は、唾液腺から唾液を出すように命ずる神経とはつながっていないので、光や音を感じても、普通は唾液は出ません。

ところが食事をあたえると、同時にランプをつけたりメトロノームを鳴らしたりすると、光や音を感ずる中枢神経の部分と、唾液腺から唾液を出すように命ずる神経が一時的につながるのです。

このつながりは弱いので、食事をあたえないでランプをつけたり、メトロノームを鳴らし続けたりすると、またつながりがなくなってしまうのは、反射が起こらなくなるというのがパブロフの考えです。

生まれたばかりの赤ちゃんでも、お母さんの乳首をくわえさせると乳を吸います。

そして乳が口の中に入ると唾液が出ます。これは生まれつきの無条件反射です。

もしこういう反射作用が赤ちゃんになかったら、乳を吸うことも消化することもできないから、死んでしまわなければなりません。

無条件反射はそれぞれの動物が、何代も何代も長い間かかって作り上げてきた、大切な働きです。

しかし動物は生活の中で、いろいろなことに出会います。

その一つ一つについて無条件反射を、前もって作り上げておくということはできないことです。

また生活が変わって、もう必要のなくなった反射作用でも、一々なくならないで残っていたら、ややこしくて仕方がありません。

そこで大脳の発達した動物では、条件反射という働きがみられるようになり、生活の中で出会うたくさんの出来事や、たえず変わっていく生活にうまく応じながら、生活していくことができるようになっていったのです。

昆虫にはすばらしい知恵が備わっているように見えることがありますが、それらは全部、生まれつきの無条件反射にすぎないのです。

ですから昆虫は親と違った生活の仕方はできないし、変わった生活にうまくたえていくこともできないのです。

条件反射は大脳の発達した高等な動物にだけみられる働きです。

そして人間になると、言葉だけでも条件反射が起こります。

梅干しを見なくても、ビフテキの匂いをかがなくても、「梅干し」とか「ビフテキ」という言葉を聞いただけで、唾液が出てくるでしょう。

パブロフはこのような反射を言語条件反射とよびました。

言語条件反射は人間だけにみられる働きです。

犬や馬は言葉がわかるようにいわれていますが、犬や馬にとって言葉はひとつの音にすぎないのです。

こうしてパブロフは、誰も科学的に研究しようとはしなかった大脳の秘密を、生理学的に研究していく方法を発見し、大脳の働きについてたくさんのことを明らかにしました。

一九一七年に皇帝の政府をたおして、新しい政治を行なうようになったソビエト政府は、パブロフの研究の重要さを認め、その研究にあらゆる援助をおしまないと約束しました。

パブロフの条件反射の研究は主にソビエト政府ができてから行なわれたものです。

それはパブロフが六十才から八十才にかけての時期で、普通の人だったらとっくに研究をやめてしまっているような年令になってからでした。

健康なうえに年とってからも、スポーツなどで体をきたえていたパブロフは、いつまでも元気で研究を行なっていましたが、一九三六年の二月二十六日、肺炎をこじらせて、ついにその偉大な一生をとじました。

八十六才のときです。

パブロフの死は全世界の人々からおしまれ、ソビエト政府は彼を国葬にしました。

top

**************************************** |