|

****************************************

日露国交 幕府海軍 肥田浜五郎 ジョン万次郎 小野友五郎 田辺太一 幕末人名略伝 HOME

日露国交と下田の大津浪と洋式帆船の国産化

(近代日本造船事始−肥田浜五郎の生涯 土屋重朗著 昭和50年刊 p50-94)

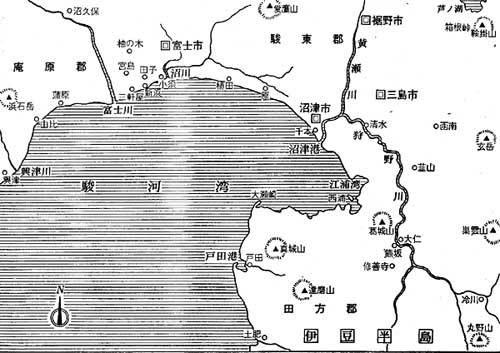

ペリーの黒船の訪来で下田の開港を知ったロシアは、日本のロシアへの開港を求め、500名のロシア兵の乗った軍艦ヂアナ号(艦長プチャーチン)を下田に派遣し、幕府と日露交渉を開始した。

が、その翌日伊豆に大地震が起こり、下田は未曾有の大津浪に襲われた。

住民が逃げ惑う中、ロシア兵は住民救助に努めた。しかし、ヂアナ号も破損しその修理が必要になったので、戸田港へ送ることになり、漁民もその輸送に協力した。

しかし又してもヂアナ号に不運が襲い、戸田港を目前にして突風でヂアナ号は沈没した。

ロシアへの帰国ができなくなったプチャーチンは、戸田でロシア式の帆船を造ることを決断し、船大工の協力を得て、下の写真の戸田号を造り、中国に渡り帰国した。船は小型なので残された多くのロシア兵は外国船に頼んで帰国した。

戸田号建造に協力した船大工は、幕府の指示でその後同じ形の洋式帆船君沢形を何艘か建造し、それが幕府海軍の始まりとなった。そして船大工の一部は咸臨丸で渡米し、また日本で最初の横須賀造船所でも活躍し、日本の造船の黎明期を築いた。

1 ロシア黒船の来航 top

さて、ここらでちょっと肥田浜五郎(造船の父)からはなれて、幕末の伊豆、とくにロシア軍艦の入港と下田の大津浪について眺めてみることにしよう。

それはやがて浜五郎にもかかわりをもってくるからである。

泰平の眠りをさます蒸気船 たった四はいで夜も寝られず

アメリカのペリーの黒船が浦賀に入港して、江戸市民を大騒ぎさせたのは、嘉永六年(一八五三)六月。

ペリーが日本へ来たのは次のような理由があった。

一、日本の近海で遭難したり、風波を避けるため、碇泊するアメリカ船員の生命や財産の保障をする。

二、アメリカ船舶が薪水、食料を補給したり、避難して碇泊するために、日本国内のある港を開放することと、

日本沿岸あるいはその近海にある無人島に貯炭所を一ヶ所開設すること。

三、アメリカ船舶が売却あるいは交換するため、日本の港を開放すること。 |

これらの要求を日本に認めさせようというのだが、この時ペリーは久里浜に急設された応接所で、井戸、戸田両奉行と会見し、大統領の親書と信任状と、ペリー自身が将軍にあてた書簡を提出したものの、肝心の要求は要領を得ず、日本側の引き延ばし策にあって、やむなく来年また来るといって帰国した。

翌安政元年(一八五四)一月、ペリーは日本の回答を受け取るために再び来航し、今度はいきなり江戸湾の奥深く進入した。

一種のデモストレーションである。

幕府は大いに驚き、苦しい交渉の結果、応接地を神奈川付近に設けて、またも、のらりくらりと引き延ばし策に出たが、今度はアメリカの強硬な態度や、国内の騒乱に、呑気に構えているわけにもいかず、二月十日から横浜応接部でようやく本格的な交渉が始った。

幕府側はまず漂流民救助および薪水、食料の供給を認めた。

ペリーは貿易を勧めたが、幕府側は断わり、ペリーもこの時はあっさり要求を引っ込め、参考までに日米通商条約の草案を提出するだけに留めた。

この交渉で最も大きな問題となったのは、米国の要求に応じてどの港を用立てるかであった。

結局、幕府側は伊豆の下田、北海道の箱館を提案し、ペリーもこれを了承した。

その後も日米交渉は続行して、安政元年(一八五四)三月三日、日米和親条約が調印された。

ところで同年ペリーが日本と条約締結に成功したという知らせを聞いて、イギリスも長崎で日英協定を結んだ。

これとは別に、たまたまロシアも嘉永六年(一八五三)七月、ペリーの去った翌月、長崎にロシア政府の命を受けた四隻の船隊が入ってきた。

特使は極東艦隊司令長官プチャーチン中将である。

ロシアとは通交貿易のほかにも樺太の境界線を決める問題があり、幕府からは大目付筒井肥後守、勘定奉行川路左衛門尉が特使として交渉にあたった。

ロシア側が樺太全島領有を主張するのに対して、幕府側は北緯五十度をもって境界線とすることを主張した。

当時の万国地図は大抵五十度から四十度ぐらいの所を境界としてあり、とくにプチャーチンの軍艦に備え付けられているイギリス版の地図にも五十度線が境界となっていた。

そんなわけで幕府側はロシア側の樺太全島の領有を強硬に反対したので、プチャーチンはとうとう目的を果たさずに、翌安政元年(一八五四)正月九日に長崎を出帆した。

この頃ロシアはトルコの分割をめぐって、イギリス、フランス、トルコなどと開戦中で、いわゆるクリミア戦争の最中であった。

そのため長崎を去って上海に碇泊していたプチャーチンの艦隊は、英仏の新鋭艦隊の襲撃を避けるために、一旦ペトロパブロフスク(カムチャッカ半島の中心都市)に帰港した。

しかし、やがてアメリカが浦賀で条約を締結し、下田、箱館が開港されたことを知り、再度日本との交渉に、今度はヂアナ号一隻だけで三月二十八日長崎へ来航した。

だが江戸からの特使の来るのが待ちきれず、翌月出帆して、九月七日には箱館へあらわれ、さらに九月十八日から十月三日までは大坂辺の海をうろちょろしてデモストレーションを行ない、大坂っ子を震え上がらせた。

そして十月十五日、ヂアナ号はついに下田港へ入港した。

2 ロシア艦下田入港 top

下田では十一月三日、川路左衛門尉、筒井肥後守など幕府側代表と玉泉寺で、下田第一回日露交渉を開いた。

幕府側としては、日米和親条約が発効している現在、これ以上ロシアの申し出を断わり続ける理由はなく、会談に応じたわけである。

この第一回会談で、プチャーチンは最初に日米和親条約と同じく日露和親条約を締結したい、それにはまず両国の修好のため国境を定めることと、通商開始を決めることにあるとして、日本が通商開始に同意するなら、エトロフ島を日本領土を認め、樺太についても譲歩の用意があると述べた。

また日米和親条約の内容を発表することも要求したが、川路は言を左右にしてこれに応ぜず、なおも追及されると、考慮すると答えて即答を避けた。

ついでプチャーチンは開港場問題に移り、下田は適当でないとして、大坂と箱館を指定したが、川路は箱館と長崎を指定した。

これに対してプチャーチンは、長崎は不便であるから、大坂が駄目なら兵庫を開港して欲しいと望んだが、日本側はこれも不承知。

次に浜松をあげたが、これにももちろん応じなかった。

日本側は下田をさかんに勧めたが、ロシアは不承知で、ついに日本側から後日の再調査を約して散会した。

川路左衛門尉聖謨は幕吏としては優れた人物で、毎日日記をつけていた。

とくに長崎と下田での日記は日露交渉史上貴重なものである。

下田で第一回の交渉が行なわれた十一月三日には、口語文に直すと次のようなことが書いてある。

玉泉寺でロシアの使節と昼から暮頃まで応接した。

ロシア側はしばしば主張を曲げて協調的に出て、この分なら交渉はうまくいくかもしれない。

毎日午前八時から夜十二時まで少しも暇がない。 |

川路は多くの外国との交渉に慣れてきたので、すこしロシアを甘く見た感がないでもない。

3 下田大津浪の襲来 top

翌十一月四日には突如、伊豆地方に思いがけない大異変が発生した。

午前八時すぎ下田一帯に大地震がおこり、時を移さず大津浪が襲来したのである。

この大津浪による被害は戸数八百七十五戸のうち、流失家屋と全壊家屋を合わせて、八百四十二戸、半壊が三十戸で無事なのはたった四戸だったという。

溺死者は男五十三人、女四十六人、人口三千八百人のうち九十九人が津浪にさらわれて、海の藻屑と消え去った。

しかし、奉行の川路ら役人は命からがら大安寺山へ逃げ延びることができた。

この凄惨をきわめた下田の異変は「川路日記」に書きとめられている。

またプチャーチンについて、ヂアナ号に乗船していたロシアの作家ゴンチャロフもかなり詳しくその模様を記録している。

この二つはともによく知られているが、このとき肥田春安(浜五郎の父)もまた八幡野(現:伊豆高原)で、この異変を記録にとどめている。

春安が弟や親戚、知人、弟子などから、あちこちの地震や津浪の様子を問い合わせて、ただちに書きとめて一冊の記録文書にまとめたもので、未発表の貴重な資料である。

これら三つの記録や日記を口語文に直して紹介しよう。

3.1 川路の下田日記 top

十一月四日

今暁九ツ半ごろ(午前一時)から書き物をし、明六ツ(午前六時)前からカラスが鳴くまで再び寝て起きた。

支配向と用談しながら食事中、五ツ時(午前八時)すぎ大地震で壁が破れたりしたので、表の広場へ出た。

生まれて初めての大地震である。寺の石塔や灯龍なども倒れた。

まもなく「津波が襲来した」と町中大騒ぎ、中村為弥が来て、早く立ちのくように言った。

支配勘定上川伝一郎が先に立ち、御普請役その他まで書き物をかかえ、近習、中小姓一同で、六、七町ばかり逃げて、大安寺山へ四分通り上がり、下を見るともう田畑へ潮が押し寄せてきている。

まもなく市中に土煙が立って大騒ぎだ。

火事かと見るまに、大荒浪が田畑へ押し寄せ、人家は崩れ、大船は帆柱を立てながら飛ぶように田畑ヘドッと流されてきた。

恐ろしいとも何ともいうべき言葉もない。

そのとき居合わせた者たち大勢、思わずいばらを分け、木を伝わって、道のない山を這い登って行った。

山の頂上へ上がって見ると、手足が破れて血が出ていない者はない。

ここには女やその他の者が逃げ上がってきて念仏を唱え、あるいは泣いていた。

少し静まったので、降りようとしたが道がない。村の人に案内させたがやはり道がない。

安全な方向から下りようとしたが、こちらも絶壁、屏風のようで、絵にかいた鵠鳥(ひよどり)越よりも険しい。

どうして上がっただろうと、一同再び驚いたが夢中だったのでわからない。

やっと三十間(50m)ばかり下ったところに杣(そま:木の切り出し)の跡を見いだし、それから四、五丁(400-500m)下ったところに村松忠四郎がたずねてきた。

お互いに見つめて涙ぐんだ。彼は意外と着ているものが立派である。聞くと家来が持っていたのを着たのだという。

旅館はとっくに流失した。

旅館のあった場所で立ちながら御用状を書き、あるいは米を買いに行かせて、それぞれへ御普請役をつかわせた。

そこでようやく米が運ばれてきたが、箸もなく手づかみで食べた。

むろん夜具はないが、幸い左衛門尉が夜具その他ともに別条がなかったので支配向に借りさせ、六畳の百姓家へ為弥その他五人、枕もなく寝た。

忠四郎の衣類その他すべてみな濡れ、もちろん流失の品も多く、丸焼け同然である。

しかし家来は命に別条はなく、自分はじめ家来の者までたいした怪我もなく、衣類その他に至るまで少しも別条がなかった。まず安心。

大助家来一人、吉之丞家来三人行方が知れず、御船手同心二人、下田手付一人ならびに子供一人、今もって行方が知れず、筒井の中間も一人行方不明だそうだ。

津浪の日の翌五日の「川路日記」は、市内を一巡して、その惨状を書きとめている。

その中に次のような注目すべき記載(口語文になおす)がある。

「ロシア人の話では、ロシア船の脇を百人以上もの人が流されて通ったという。

ロシア人は死にそうな人も助けて、厚く療治し、按摩(あんま:マッサージ)までした。

助けられた人々は泣いて拝んだ。恐るべきことだ。心得べきことだ」

原文は「恐るべし、心得べき事也」とあるが、川路にとって恐るべきこととは、どういう意味だっただろうか。

日露交渉のさ中にあって、その心中を忖度(そんたく:押測る)すると、まことに複雑な思いがする。

3.2 ロシア人作家ゴンチャロフの記録

top

十二月十一日(西暦)午前十時、船室にいた提督とその他の者たちは、机や椅子などが少し揺れて、食器類が転がるのを認めた。

みんな急いで甲板へ出て見たところ、周囲はまだ平穏で、湾内に波の荒れ狂う様子はなかった。

ただ水が何となく荒立っているように見受けられた。

下田の町の近くはかなり流れの早い谷川があって、そこに数隻の小舟が浮かんでいた。

遠くで見ていると、小舟はにわかに水流とは反対の、つまり川上に向かって流されはじめた。

これはおかしい。そこで艦からすぐボートが下ろされ、士官が様子を見に行った。

するとボートはまだ海岸に着かぬうちに、ぐぐっと水のために高く持ち上げられ、投げ出された。

やっとの思いでまたボートに戻った。この瞬間から恐ろしい異常な光景が展開され始めた。

海岸近くの海底に地震がおこった結果、下田湾は大きな津浪に襲われたのである。

波は岸に当たって跳ね返った。しかし湾を出て行きはしなかった。

海の方からさらに大きな波が出会い頭にやってきたためである。

こうして二つの津浪がぶつかり合った。

湾内に溢れた水は円周運動をしながら全湾を洗い、陸上に跳び上がって、下田の人たちが難を避けている高い所まで押し寄せて行った。

第二の津浪は下田の町を全部覆い尽して、根底から洗い去った。それからまた新しい津浪がやってきた。

次第に力を強めた渦巻きは残っていたすべてのものを破壊し、洗い流し、陸上から運び去って行った。

数千の家屋のうち、残ったものは僅かに十六戸、およそ百人の人間が無惨な死を遂げた。

湾内は家屋や舟の破片、死骸、器物など、ありとあらゆる雑多なもので埋め尽くされた。

3.3 肥田春安の記録 top

嘉永七年寅二月、長崎ヘロシア軍艦が渡来し、ひとまず出帆した。同年十月十五日伊豆の国下田港へ再び渡来し、次の方々がそのお掛(かかり)となった。

筒井紀伊守、川路左衛門尉、下田奉行伊沢美作守、都筑駿河守、江戸町奉行井戸対馬守、其外林大学頭、外諸役人、与力、同心、通詞、以上かれこれ何百人

十一月一日、はじめてロシア人上陸し、応接した。

大物と供の者三人、その他ケペールを持った者を合わせると都合百人。

二日、御掛諸役が乗船し応接した。

三日、またロシア人が上陸応接した。弟清助が商用で下田町に出かけた。

四日、朝五ツ時(午前十時)大地震があり、八幡野村では畑の石垣など崩れ、家によっては棚の物が落ちたほどであった。その後は終日地震が続き、夜も少しずつ続いた。

五日、四ツ半時(十一時)河津から廻し文をもって知らせがきた。

それによると、下田町で昨朝地震があり大津浪が押し寄せ、下田町と岡方面は残らず流失し、寺院だけは残ったそうだが、詳しい様子はわからない。

よって清助の安否を見届けるため直次郎をすぐさま下田町へ出立させた。幸い清助は無事であった。

六日、熱川に二人は泊まった。

七日、四ツ頃(午前十時)二人とも帰宅。

今未明、泰兵衛は下田の災害を見届けるため出発した。

今日、大川村の文平、沼津から帰り、沼津宿は御城内御殿は残らず崩れ、石垣などもつぶれ、そのほか町家も大抵はつぶれ、軽い板屋根などの家はそのままとのこと、火事も出たが丹精に消し止め、三枚橋川は曲輪(くるわ:城の囲い)を残らず流失し、浜辺へ出た者は多くは流れ死んだ。

文平は手船で川で溺れている者を助け、その数はおよそ百人に及んだという。

そのほか三島は大火、原宿(沼津市)も大いに荒れ、吉原宿(富士市)はすべてつぶれ、残らず焼失したという話である。

そこで直次郎が下田から朝十時ごろ帰宅したので、そのまま沼津、吉原を見届けにさっそく出立させた。

午後二時ごろ清助が宅へまいり、下田の津浪の話をした。

下田町の池亭で朝食一椀食べたところへ大地震がおき、外へ出た。

ちょっと静まったので宿屋へ戻ったところ、また揺れ始めたので、外へ出たら、岸の方から大勢、山の手をさして駆け出し騒いでいる。

「何事か」と聞いたところ、「津浪だ」といってそのまま駆けて行った。

大安寺の裏山を目ざして大勢駆け上がり、弱い者は引きのけられ駆けのけられ、金を持っている者もいたが、どこへ捨てたか、わからぬような状態。

ようやく大安寺の裏山へ登り、海を見たらおよそ五丈(15m)余もありそうな浪で、港は浪でいっそう高くなり、そのまま押し寄せ、本合村の富士之根に打ちつけ一面に白波を立てている。

港内の大船は残らず下田の町家の上をそのまま流れ走り、本合の富士之根に千石船一艘、原田の真中に千二百石船一艘、神田などの川に五百石、六百石の船が二艘、大安寺の下に一艘、柿崎村の磯におよそ五十艘ほど押しつけられ、ちょうど串をさしたように岡に並んでいた。

また五丈(15m)余もある大浪が本合富士之根まで押し寄せ、波が引くと見るまに千五六百ほどの人家が一緒に波にさらわれ、一軒もなくなり、原のように見えた。

一つの浪音の大きなことは数千人の人声が蚊の鳴くほどにも聞こえない。

まことに恐ろしいことで、言語には申し述べがたい。

三度目の浪が来たときは山には人数も増え、奥方六人その他もその夜は山中に登り、野宿をされた。

そのほか町内に宿をとっていた諸役人も流失し死んだ者もあるそうだ。

ロシア船ははじめの浪で横になり、浜の近くに寄って来たところ、二度目の波でようやく起きることができた。

大安寺の山から右の二つの大浪を見渡したところ、町家の屋根よりおよそ一丈余(3m)も高く見えた。

武左衛門が三島宿から帰っての報告。

三島大明神本社増社は残らずつぶれ、塔ばかり立っていた。

三島宿は宿内の人家がたいていつぶれ、そのうえ久保町は地割れし、水が出、そのほかにも地割れがひどく、その間に落ちて死んだ者もあった。

家がつぶれて怪我をして死んだ者もあり、伝馬町から火事が出て、市ヶ原まで焼失した。

八日、周平がまいり、申すには一昨日六日、源六弟六右衛門、三島にいる従兄弟せいと申す女を急いで連れ戻し、七日に帰ってきた。

宿に帰ったその者の話だと、小林村一村全部が五丈も深くへこみ、穴になって、死んだ者や行方不明になった者が多く、わずか八、九人が助かったという。

夕方、泰兵衛が下田から帰宅し話すには、下田鎮守八幡宮拝殿がつぶれ、前には大船があり、また町内にも大船があった。下田紀伊国屋の家内は助かった。

十日、直次郎が駿州から帰って申すには、沼津宿も矢部家がつぶれ、そのほか立派な家も本町通りは一軒も残らずつぶれた。 御城内御殿向は残らずつぶれ、そのほか御家中ならびに石垣もたいていくずれ、人も少しは死んだ様子。

原宿を通ったところ、少しはつぶれた家もあったが、格別のこともなかった。

古原宿では残らず宿内の家つぶれ、そのうえ西の方で焼失した。東達家もつぶれたが人は無事だった。

以上、春安の記録は各地の地質、津浪の状況についてなかなか詳しい貴重な資料ではあるが、人が見てきた事柄を書きとめ、自分はほとんど実地検分していないから、どこまで正確か疑わしい点もある。

4 遭難船ヂアナ号の下田→戸田移送 top

露船ヂアナ号は下田港内の和歌の浦に碇泊していたが、纜(ともずな)を切られて、大走島と毘沙子島の間に漂流し、大津浪に翻弄されて、ついに艦底に大破損を受けた。

さらに乗組員一名は浪にのまれて命を失った。

とにかく破損がひどく、修理を加えなくてはどうすることもできない。

大津浪から三日後の十一月七日、こんどは下田の長楽寺で第二回目の日露交渉が聞かれたが、この交渉でプチャーチンは、ヂアナ号の修理と食料の救援を日本側に申し入れた。 |

ヂアナ号

|

幕府はヂアナ号の修理を許可し、同時に応急処置用として銅大板千枚、銅大釘千本、銅鋲一万本のほか、玉子千個、あひる百羽、そうめん五箱、いも十貫目、大根五百本、人参五百本、ねぎ二俵などの食料品を下田へ急送したのに続いて、白米や小麦粉もおいおい届けさせた。

ところが肝心のヂアナ号の修理場所が決まらない。

幕府としてはロシア人にあまり他の場所を見られたくない、日本の他の場所を歩き回られたくない、という考えがあるから、できれば下田港で修理をしたいというのが本音であった。しかしプチャーチンは、

「下田では危険だから、浦賀か清水か遠州舞坂港を修理に貸してもらいたい」

といった。

下田が大津浪を受けて、当分は使いものにならないことくらいは、いくら現場にうとい幕閣でもわかっていそうなものだ。

それにプチャーチンにしてみれば、下田は外国船の入港が今後はげしくなり、イギリスやフランスの軍艦などにいつ発見されて、襲撃を受けるかわからない。

今の状勢では戦闘能力ゼロに等しいから、下田に長居するのは禁物ということになる。

一方、幕府側としては、五百人ものロシア人に浦賀や遠州に上陸されてはたまらない。

もしそうなれば日本人との間に摩擦を生じるだろうし、他の外国人へも上陸を許さねばならなくなることになるだろう。

しかしロシア側は下田を嫌ってどうしても応じない。

命がけの目にあい、施設もめちゃめちゃになったのだから無理はなかろう。

幕閣とロシア側に挟まれ苦しい立場に立って、思案にくれている川路左衛門尉は、現実を理解しようとしない幕府のおえら方のわからず屋どもに業をにやし、伊豆の代官江川太郎左衛門坦庵に相談した。

太郎左衛門は伊豆の良港を探して修理するのが最善の案であると述べ、川路も賛成して、

「もし伊豆の国内で適当な港湾があれば、応接係である我々全権団の権限で、臨機に使用を許可する」

と部下に向かって言い出した。

伊豆に適当な港が見つかれば好都合と、幕府もやっと承知して、皆で条件に合致する適当な港を探すこととなり、ロシア士官にも護衛をつけて探させた。

その結果、海軍大尉シルリングという人が戸田(へた)港を探し出して、この港湾の使用を申し出た。

いろいろ調べてみると、戸田は伊豆の西海岸の北辺随一の良港で、しかも三方が山越えの難路だから各所に関所を置けば他へ出ることはできない。

また一方は入海で簡単に出入りはできないから、上陸したロシア人を隔離しておくのには最適、かつ理想的ということになった。

そこで戸田で艦船の修理をするようにすすめたところ、プチャーチンも承知、さっそく幕府の許可を得て、ヂアナ号は下田から戸田港に向けて出航することになった。

5 ヂアナ号の再度の受難 top

なにしろヂアナ号は津浪で酷い目にあっているので、あそこが悪い、ここが痛んでいるという具合で、いざ出航となるとなかなか始動しない。

仕方がないので日本の大船に荷物とロシア兵十五、六名を乗り込ませて、梶(かじ)の補いに繩(なわ)を下げ、樽をつなぎ、大綱で船を巻き、前途を危ぶみながら、ようやく安政元年(一八五四)十一月二十日辰の刻(午前八時)下田を後にした。

戸田入港の取締りは韮山代官の江川坦庵に命ぜられた。

ヂアナ号は長さが一三〇間(約234m)、幅四十間(約72m)、三本マストのフリゲート艦で、乗組員は五百八十名であった。

一説には五百名足らずであったともいい、乗員の確実な人員は定説がない。

大砲などの付設品はすべて下田へおろして、できるだけ身軽にして航行した。 |

|

健在だったころの雄姿は今は偲ぶべくもない。

艦底からは浸水し、水兵たちは絶えずポンプで排水しながら、一路戸田へ向かった。

出帆後、はじめは凪いでいたが、やがて風が出てきて波が荒くなり、艦は駿河湾内でひどく風に翻弄される羽目になった。

その様子を沼津藩の山崎継は「丙午黒船漂来聞書」という書に記録している。

聞書とあるから聞いたことを書き留めたもので、従ってどの程度まで信頼がおけるかわからないが、見てきたような嘘を書いた他のものよりは遙かに信頼性がある。

「戸田港へ入ろうとしたところ、にわかに東南風が激しく吹き出したので、戸田には入れずに、大瀬崎から駿河の小須(おす)港(いまの田子浦港の西方)へ吹き入れられた。

そこでヂアナ号を引き戻そうと、日本の漁船二百余隻で、小須から一里(注:約3.9km)ほど西の新浜仲まで引き出したところ、急に西の暴風が吹き出した。

そこで漁船は今度は自分たちが危うくなったので、みな引綱を切って避難した。

ヂアナ号は新浜仲よりもとの小頭の方(東方)へ引き戻されて、もろに波風を受けて小頭の仲合で沈没し、その夜のうちにマストも折れ、船上の船飾りもみな破れて、千本浜に流れ寄った。

荷物やロシア人十数名を乗せた日本船の方は、やはり戸田に入ることができずに、原宿の海辺に戌の刻(午後十時)に漂着したが、二回目の暴風で今度は江の浦に漂着した」 |

次に伊藤鉄次郎という人の記録には、新浜仲に漂流したあとの様子を詳しく書いている。

ヂアナ号は新浜をつい眼の前にしながら、浸水がはなはだしく、荒波にもまれ、ついにこれまでと総員退艦の命令が出されたが、波が荒くて海に跳び込めない。やむなく全員一人ずつロープで胴を縛り、五百余人が一繋がりになって、海岸に向かって身を投げた。

海岸には江川代官配下の者や、漁民たちがそれを見守っている。

ロシア人が海に飛び込むのを見届けると、役人は漁夫に小舟を出させて、体を縛りつけて、ロープをたぐり寄せ岸へと引いて来た。

数珠繋ぎになったロシア人たちはこうして危ないところを助けられた」

「助けられたロシア入たちのために、江川代官よりの命令で、近村から白米をとりよせ、炊き出しをして、大桶(おけ)に入れ、それを彼等はサジですくい出して食べた。

数が多いので炊き出しはひっきりなしに行なわれた。

プチャーチンには三軒屋陣屋をあけて、昼間見張りを立て、その他の者は浜の川原につかれて、犬の寝るように寝た。

実にあわれな様であった。

(以上雑誌「駿河」十七号、山口稔「ヂアナ号の遭難」より) |

伊藤の記録では、新浜仲で坐礁したのか沈没したのかわからないが、新浜付近の海岸へ乗組員が上陸したのは確かのようである。もちろん、上陸できなくて波にのまれて死んだ者も何人かはいただろう。

なお「一八五四年の下田湾におけるフレガット・ヂイアナ号の遭難」(ワシーリ・マホフ著、高野明訳)によると、

風は依然として静まらず、浪はいよいよもって、フレガットを弱体化させるばかりであった。

すなわち漏水がひどくなって、やがて四十フィート(12m)に達し、船底部まで浸水する場合を予想して、乗組員救助手段を講じなければならなかった。

日没前に漕艇吊索から一隻のTT撓カッターが下ろされて、フレガットを曳航し、激浪を乗り越えて航行した。

そして集まってきた日本人たちの援助によって海岸へ引き揚げられた。

このため地震の際に負傷して、吊床に臥していた二人の遭難者の運搬が予定されていたが、翌朝まで延期となった」

さらにプチャーチンは沈没の模様については次のように述べている。

「日本人たちは事実、港に百艘に及ぶ小舟をよせ集めてきて、風の凪いだところで、フレガットの曳航に着手した。

フレガットの内部は船室甲板の三分の一の高さまで水が上がっていた。

三時間にわたって彼らはフレガットを約五里(約19kmほど曳航したので、私は成功の見通しをつけはじめた。

ところが突然全く驚いたことには、何の理由もなしに、日本の小舟が不意にフレガットを置き去りにしたまま、目的地の方へ進むのを目撃した。

彼らを引き止るすべは皆無であった。しかしやがて彼らの不意打の原因が判明した。

十分ほど後に南から我々に回りついてきた豪雨は、たちまち強い大浪を巻き起した。

小舟に乗っていた我々は苦心の末、一片の帆を頼みに、江の浦港の方へ退散することができた。

風はフレガットを逆の方向へ押し進め、元の位置に進んだ。

まもなく、我々は大浪によって転覆させられ、海上に船腹の上部が裂けたフレガットを目撃した」

プチャーチンやマホフの書いたものには、地名はあまりない。見知らぬ土地だから当然である。

それに反して日本人の書いたものは地名が豊富で、地図と較べながら読むとヂアナ号の漂流の様子などがわかる。

結局、マホフらが調べてわかったヂアナ号の坐礁した位置と時間は、

「坐礁したのは二十七日午後八時頃。二十六日夕方から吹きはじめた激しい東風のため、海上は大しけとなり、操舵の自由を失い、駿河湾上を二日間も翻弄されたあげくのことで、正確な坐礁地点は駿河国富士郡宮島村三軒屋浜の沖百メートル |

ということになる。三軒屋と新浜は隣部落である。

以上のいくつかの記録を整理してみると、みな一部ずつは当っているが、やはりマホフの記録が最も正しいようである。

これを「ペテルブルグからの黒船」(大南勝彦著)からさらに引用してみると、およそ次のようである。

坐礁は十一月二十七日。

海岸とボートの間に綱が張られたので、さっそく六人の乗組員がボートに乗り、その綱につかまって上陸した。

海岸から百メートルの沖合である。翌日は嵐が強くて浸水と闘うのがせい一杯。

二十九日になってまず医師と病人、それに聖体や十字架、聖書がカッターでおろされ、二十六日と同じ方法で岸まで運び、渚に打ち上げられるようにして順々に上陸した。

ところが途中で上陸がうまくいかず、大波のため立往生してしまった。

仕方なく張り渡してある命綱に移動ロープを浜辺から送り込み、それに一人ずつ体を縛りつけて、強引に海岸へ引き上げるという方法をとった。こ

れがなんとか成功して、午後四時までに全員上陸できた。

その後空になったヂアナ号は、日本人の小舟によって曳航され、一時は岸まで運べるかと思ったが、たちまち起きた大波に日本の船はフレガット船を置き去りにした。 |

あとはプチャーチンの記述のとおりにヂアナ号は沈没する。

マホフがそのあとのヂアナ号の沈没の様子を詳細に述べている。

6 ロシア兵の戸田(へた)到着 top

やがて水死した者は手厚く葬られ、それから先発隊の二百五十余名は沼津薄の水野出羽守の家臣の護衛を受けて、陸路を沼津に到着、その夜は江の浦に一泊して、西浦海岸を通って戸田に到着した。

残りの一隊も小田厚薄大久保加賀守の出役人に守られ、翌七日宮島を出発して、戸田に到着した。

一寒村にすぎない戸田へ五百名ものロシア兵が到着したのだから、上を下への大騒ぎであった。

これらのロシア人たちは宝泉寺と本善寺のほか急造のバラック三棟に収容され、十二月十五日までの七日間は不自由な生活を送った。

戸田村は沼津藩水野家の領地と、旗本小笠原順三郎の知行地が川を境にして二分されていたため、名主も二人いた。

水野側が斎藤用助、小笠原側が稲田武左衛門。ロシア兵の監督や建造船の総支配は江川坦庵が当った。

ロシア人に対する幕府の警戒は厳重をきわめ、真城越え、修善寺越え、小土肥越えなどの難所には関所を設けて、戸田に通ずる道の通行を監視した。 |

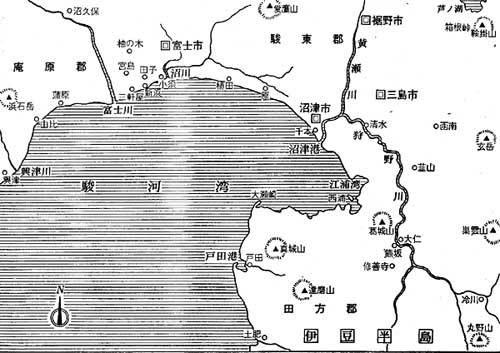

戸田は周囲が山に囲まれた要塞の地で、湾は砂嘴で囲まれている。駿河湾を隔てて富士山が遠望できる景観の地。 |

筆者は先ごろ修善寺からだるま山を通り、付近の風光をめでながら気持よいドライブを楽しんだ。

道路は一、二ヵ所を除いて全線舗装、それも一部工事中で八分通り終了しているから、やがて全線舗装が完成するだろう。 付近は急峻な山また山が重なり合っている。

途中で沼津方面からの道が合流するが、ここが真城山で真城越えとはこのあたりをいうのだろう。

また小土肥越えは土肥に近い海岸線上の難所である。

修善寺からの道の途中と真城山付近の道路、それに小土肥越えの海岸道路に関所をおけば、陸からはここを通らずに戸田に入ることはできない。

また海は自然の砂嘴が南から北に走り、ちょうど「天の橋立」を小さくしたような格好で、松が生えて絶景である。

この砂嘴によって小さな内海がつくられ、波が静かで外を走る船からは内海の様子は全くわからない。

小規模ながら、なんともいえない絶景である。

ここも静かな漁村であったが、最近は次第に観光化し、釣り客や海水浴客でにぎわう。

立派なホテルもできたが、他所と較べれば、まだまだ自然の景観はそこなわれていない。

しかしプチャーチン滞留当時の面影は留めていない。

戸田ではロシア人と日本人が協力して、やがて洋式船の建造が始るのであるが、これについては次に述べよう。

ロシア兵が戸田に移ってきてまもなく、ロシアと交戦中のフラソスの軍艦「ナポレオン号」が下田港に入ったという知らせがあったので、プチャーチンは直ちに部下八十八名を連れて、軍艦の強奪をくわだてた。

だが未然にそれをキャッチしたフランス軍艦は、さっさと遁走してしまった。

「日本の役人の通報だな」

とプチャーチンは地団駄ふんでくやしがったが、後の祭りであった。

7 豪傑プチャーチン top

プチャーチンという人はいかにも提督らしく、豪胆で勇敢な男であった。

川路の「下田日記」にも、十二月二十五日に次のようなことが書いてある。

「下田長楽寺でロシア人と応接、いとまごい、その他いっさい用事はすんだけれども、いま一度会いたいとのことであった。 たっての申込みなので、尤(もっと)も至極に存じた。プチャーチンという人は実に豪傑である。

自分も戦争にしばしば遭っていたら、彼くらいになっていただろうけれど、あまり有難い御世で心配が少ないため、どちらかというと知恵が足らぬのだ」

これは川路左衛門尉の負け惜しみにもきこえるし、ちょっぴり時勢を皮肉っているようにも聞こえるが、いずれにせよ、たびたびプチャーチンと面接しているうちに、彼の豪傑ぶりにつくづくと感じ入ったというわけである。

プチャーチンは一面、ざっくばらんで私的にはユーモラスな面もあり、なかなか愛すべき人間であったらしい。

地震の前、下田碇泊中は私的に日本の役人を船に招いて、今でいえばヌード写真のようなものを見せたりして、役人たちが迷惑そうな顔をするのを見て喜んでいたという。

当時、プチャーチンは五十一歳、川路は五十四歳であったが、真面目で素直な川路が、海千山千のプチャーチンから外交官として学んだものは実に多かったと思われる。

「ペテルブルグからの黒船」矢所勝彦著)は次のように書いている。

「プチャーチンより一月前早く来日したペリーの強引な態度に、当時の日本人がかなり不愉快な思いをしていたため、続いてやって来たプチャーチンの物腰の低さに、ホッと胸を撫でおろしている。

ところがプチャーチンの方は、その辺の日本人の心理反応を巧みに計算に入れている。

日本との条約は日米条約締結後にすべしという密命を受けてきているし、それに加えてプチャーチンの外交家としての経験と手腕が、いんぎん丁重な態度をとらせているのである。

そして少しずつ主張を押し通して行くやり方である。

川路は、そのプチャーチンの奥行きの深さに気づいてくる。

それはプチャーチンヘの敬愛の念となり、そのぶん川路自身も人間として深みを増してくる。

下田津浪の時には日本人の命を助け、翌日、医師派遣を申し出たプチャーチンに、まだ警戒の姿勢を解いていないが、ヂァナ号沈没以後のプチャーチンに対しては、素直に脱帽している。

日露条約交渉が、実質的にはこのあとに進展していることを考えると、それに至るまでの間に起きたプチャーチンー行の数々の受難は、結果的には両国に幸いをもたらしたということになる」

まさに同感で、言いえて妙である。

さて、十二月五日、プチャーチンは川路と下田で会談し、ヂァナ号の沈没の窮余の一策として、代船の新造を申し出ている。

十二月十四日には下田の長楽寺で再び日露会談が開かれ、日露国境と領事官駐在の二件について審議した。

国境問題は千島の国境は森山栄之助とポシエットの間で原案の作成ができ、太平洋戦争以前の領有状態に決った。

樺太問題は、

「樺太島の儀は嘉永五年(一八五二)まで、日本人ならびに蝦夷(エゾ)アイヌの住居したる地は日本所領たるべし」

との一項をつけ加えることで妥結した。しかし領事官問題はこの日もなかなか決定しなかった。

さらに十五日にも日露交渉が聞かれて、日露和親条約案を検討、とくに日米修好条約と相違する点を検討し、調整した。

領事館問題は難航の末、日本側の主張が通って、二港のうち一港だけに領事官の駐在を認めた。

通商開始は日米条約にくらべて有利な規定で妥結し、批准も元首の批准とした。

あとは条約文を起章し、調印をまつのみとなった。

十二月十七日から条約文の作成にかかり、二十一日、ついに日露和親条約を締結した。

北方領土問題がやかましくいわれている時、我々はせめて日露交渉の最初のいきさつについて少しは理解を深めておく必要があると思う。

8 半数のロシア兵の第一次帰国 top

さて、ヂアナ号沈没後、十二月五日プチャーチンは日本の応接係に、代船を新造してロシアに迎船を呼びに行く計画をたて、二十人乗りのバッテイラ(洋式小舟)の建造許可を申し出た。

応接係は翌六日川路と協議し、幕府もやむなくこれを許可した。

建造場所として下田が再び議題に上ったが否決され、戸田港で建造と決定、江川坦庵を造船取締役に指名した。そこで実際の帰国計画協議を十二月二十六日、下田で行ない、ロシア側はプチャーチンが出席して、次のような計画を発表した。

1、アメリカ使節アダムスの乗艦か、アダムスの口添えで米国捕鯨船乗船を利用する。

2、ロシア士官一、二名を箱館に派遣し、同地入港の米国捕鯨船に救助を依頼する。

3、戸田で建造中の船の完成をまって、日本船十数隻を借用して、樺太アニワ湾に至る。 |

この計画についての日本側の反応はよくわからないが、とにかく厄介者は一刻も早く帰ってもらいたい。

そして多数が早く帰れる方法ならすべて歓迎といったところだったろう。

プチャーチンにとっては波爛に富んだ安政元年(一八五四)も暮れ、翌二年いよいよ新船の建造がはじまったが、運よく一月二十七日、アメリカの商船カロライン・フート号が下田に入港した。

さっそくロシアまで送ってくれるよう、乗船交渉をしたところ、幸いにアメリカ商船はこれを承諾してくれた。

そこで二月二十五日、カロラインは戸田で二百五十九人のロシア兵を乗せて出港した。

これがロシア兵の帰国第一陣である。生死をともにした兵隊同士の別れはお互いに感無量のものがあった。

その後もアメリカ船と乗船帰国について、プチャーチンは熱心に交渉したけれども、いつもうまくいくとは限らない。ロシアがクリミア戦争中であるため、ロシア兵を乗船させていたら、いつどこで相手国から攻撃されるかわからないと恐れて、すべて断わられてしまった。

9 戸田(へた)号の建造と伊豆の船大工 top

造船の父肥田浜五郎の手足となって、幕末維新の造船界に大いに活躍した伊豆の主な船大工や、その配下の数百人にのぽる船大工たちは、戸田港を中心として洋式新船を建造することによって、新しい時代へと目覚めていった。

彼らが洋式造船に自信を持つようになったのは、じつに戸田号の建設からであった。

のちに肥田浜五郎と伊豆の船大工とは造船頭と造船工、あるいは主船頭と造船工長の関係で、互いに力を出し合い、正しいヒューマンリレーションによって結ばれていった。

そのことにふれるために、これに関連した「下田異変」や「ヂアナ号の遭難」について語ったが、いま一つ「戸田号の建造と伊豆の船大工」をこれから述べるのは、いまは浜五郎とは直接関係ないが、これから先、伊豆の船大工たちと浜五郎との関係が密接になってくるからである。

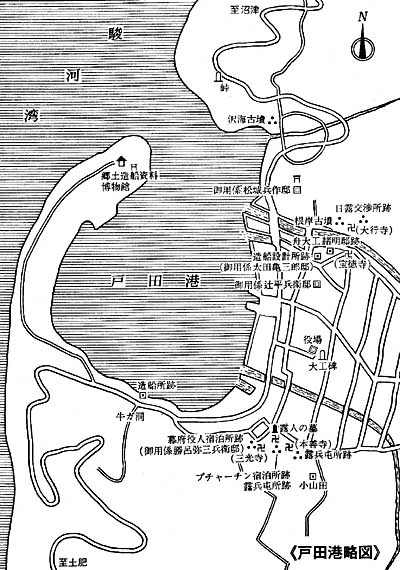

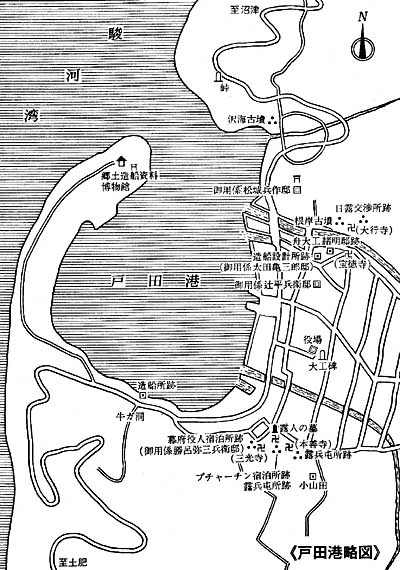

さて、戸田港でプチャーチンたちが帰国するため、船を建造した場所は内海の南で、いちばん奥が深い「牛が洞」であった。 今の大浦地区である。牛が寝そべったように山腹が凹んで見える場所なのでこう呼ばれていた。

もともと造船所の候補地としては北岸の沢海(たくみ)と南岸の「牛が洞」の二ヵ所があげられたが、海底の傾斜の具合や、土質や風に対する抵抗などから牛が洞が選ばれた。

この地ならば万一、外洋を外国船が航行しても砂嘴(さし)に生えた松林に隠れていて作業が見えないということも条件の一つであった。

戸田村には、砂嘴の先端の景色のいい場所に郷土造船資料博物館が建っている。

鉄筋コンクリート二階建で昭和四十年に竣工、おもにヂアナ号および戸田号に関する資料を展示してある。

館に入ると一階中央に戸田号の模型が置いてあり、周囲の壁に当時の役人や世話役、監督などの肖像画がずらりと並んでいる。

もちろん、これから述べる「七人の船大工」の肖像もかかっている。

ヂアナ号の船用遺品や乗員の遺品なども展示されているが、陳列物の立派なこと、資料の豊富なことなどで、なかなか見ごたえがある。

ソ連大使館と戸田村とが国境を越えた恩義の交際と、恩義に対する謝礼のしるしとして、この博物館建設にあたってソ連政府から多額の建設資金を贈られたというだけあって、田舎にしては立派すぎる博物館だという感がする。

また万博のときは、ソ連館から数々の寄贈品があったそうで、それらを飾ってあるコーナーもあるなど、小さいながらも日ソ親善の役を十分に果たしている。

さて新造船に関しては、いろいろの役があって武士たちの役職のほかに、まず造船御用係というのがあり、村の実力者の松城兵作、太田亀三郎、辻平兵衛、斎藤雲助、勝呂弥三兵衛、山田半左衛門、斎藤周助、服部三左衛門の八人で、士分扱いとして帯刀を許された。 |

|

また造船世話係という役は、じつはこれが船を建造するのに主力となって働いた「七人の船大工」のことで、上田寅古、緒明(おあき)嘉吉、石原藤蔵、堤藤吉、佐山太郎兵衛、鈴木七助、渡辺金右衛門の七人である。

これらの人々の監督の下に土肥や松崎から船大工四十人が集まり、人夫の数は百五十人にも達したという。

だいたい伊豆は昔から造船が盛んで、数百年前から天城山の豊富な良材を便って、地元の船を造っていた。

交通は陸よりも海を船に頼った方がはるかに便利であったので、自然と造船は発達した。

明治初期、肥田浜五郎らは横須賀造船所で軍艦「天城」を建造したが、この艦は天城の良質な木材を使っている。

前記の監督役の七人の船大工の中でも、石原藤蔵と上田寅吉が露艦建造には大きな役割を果たしている。

七人の船大工たちは、のちに石川島造船所で働いたり、長崎の海軍伝習所へ勉強にやらせられたり、オランダに渡って勉強したりして、日本の造船界の先駆者となり、いずれ肥田浜五郎の配下として働く人たちも出てくるのである。

造艦御用係で設計者である大田亀三郎の家が設計場にあてられたが、ロシア側からもこれに協力し、工学士ヒョードリュワーナ、士官コロボリチョフ、工学上テロウドウチョの三人が本善寺から毎日造船所に通い、設計監督を手伝った。

ポシエットと森山宗之助は通訳として立ち会った。

棟梁石原藤蔵は初め設計図づくりに専念、設計図の作成だけで五十三日を要している。

この設計図づくりに役立ったのはロシア側の記録では、ヂアナ号遭難のとき、ポシエット大尉が持ち出した荷物の中にあった、一八四九年の航海日誌であったという。

これにはクロンシュタット港司令長官の建造した軍艦(帆船)オープイト号の精密な設計図が描かれていた。

これをもとにして建造が行なわれたということである。(「幕末の日本」より)

造船の資材は主として江川家で調達し、現地には江川家の手代山田熊蔵、市川米吉、柴弘吉、望月大蔵、中村小原次、山田頼助、山田山蔵、長沢鋼吉らが交替で出張して、直接監督にあたった。

このころ肥田浜五郎は江川家から江戸の伊東玄朴のもとへ蘭学の修業にやらされていた。

船の用材は今回は天城のものではなく、おもに駿東郡の大諏訪材、今沢村、原宿、大塚村、一木松新田、御兵衛新田などから伐採された。いまは沼津市に合併しているが、これらの用材は狩野川の河口から海上を戸田に運ばれた。

造艦にあたって、双方に言語が通じないで大いに苦労した。

当時、乗員の中にオランダ語通訳ポシエット、英語通訳シロリングがいたが、それに幕府から派遣された森山多吉郎をまじえて、蘭語、英語、日本語の三語通訳であった。

また戸田の造船現場で、作業を指導するロシア上官たちも工学士とはいえ、建築や造船の専門家ではない。

しかも造船の仕事には専門用語が多く、まだこのころは洋式造船作業の上で専門用語にあたる日本語がなかったので、身ぶり、足まね、図解などに頼るほかはなかった。

さらに資材も西洋式造船用の専門器具がない。

牛が洞造船所に各種の機械製造機や鋳造機その他いろいろの製作所を付設し、鉄や銅などは江戸から取り寄せ、鍛冶職は戸田へ呼ぶというような、まことに面倒な方法で、工夫に工夫を重ねながら、どうやら一つ一つ完成していった。

「ペテルブルグからの黒船」は次のように書いている。

日本人にとってはどんな作業も新しい知識と新しい技術の導入の糸口となるものである。

監督にあたった七人の船大工たちは細大もらさず、細かいところまで控えをとった。

新しい日本の役に立っているのだという誇りと同時に、なによりも船匠である彼らとしては、造る喜びがあったにちがいない。

それに細かい手仕事の部分となると俄然、日本の船大工の独壇場であった |

戸田の仕事場で指導的立場にあったアレクサンドル・コロコーリエフ海軍小尉がのちに「海事録」に次のように書いている。

日本人は大変念を入れて仕事をした。……

取りつけた肋材は、竜骨とまるで一体となっていて、嵌め込みのあとも見わけられない程であった。

ロシア人は伝統的におおまかであるし、日本人は手先が器用である。建造が進んで細かい作業部分が多くなるにつれて、日本人船匠たちの技術とアイデアが生かされていった。外側の骨組み造りの段階ではロシア人の指導がものをいったが、内部の細かい部分は俺たちに任せてくれ――という気持が日本人たちにはあったであろう。この点でも双方の民族の伝統的な体質が、まことに都合よく生かされたのである |

10 戸田(へた)号完成 top

新造船はおおよそ百日でついに完成し、安政二年(一八五五)三月十日に進水式を行なった。

進水に先立ってプチャーチンは艦に「戸田号」と命名した。せめてもの日本の、戸田の人たちの努力に感謝のしるしをこめて名付けられたものであろう。

この日、進水式を見ようと近郷近在をはじめ、遠くからも朝早くから牛が洞の造船所に集まってきた。

よく晴れた日だった。おそらく千人ぐらいは集まったであろう。

日本船の進水式はのんびりと時間をかけて、見物人は手弁当をひろげて、遊山気分で眺めるのが習わしであったが、洋大船は万事がちがう。

手弁当を開くまもなく、戸田号はわずか五分間くらいで進水式を終え、とうとう間に合わずに見ないで帰った人もあった。

海上に浮かんだ戸田号は船体の長さ二十四メートル、幅七メートルのスクーネル船で、建造費は三千百両二分といわれている。

二本のマストは新しく取付られ、純白の帆が張られた。

また下田でヂアナ号から取りはずした砲門八門、その他も据え付けられた。

あとは急ピッチで残りの作業を終わらせて、進水から八日目の三月十八日、プチャーチン、ポシエットら四十八人が戸田号に乗船した。

プチャーチンは二百数十名の部下を残したまま、戸田号で戸田を出帆した。

しかも残留組の帰国の手はずはついていない。彼はなぜそれほど帰国を急がなければならなかったのか。

それは本国が戦争状態にあったため、提督としての責任感によるものと思われる。

プチャーチンは出帆にさいして、浅黄のラシャのテーブル掛を御用係の村の有力者松城兵作、太田亀太郎の二人に贈ったという。

戸田号が港を離れたのは、午後九時に近かった。

「風待ち」もあっただろうが、夜間に航行して敵艦と遭うのを避けたのであろうと、「幕末の日本」は書いている。

太平洋を一路北上して、戸田号は黒竜江へ入った。それから下船してシベリアを横断して、首都ペテルスブルグヘ到着した。

11 ロシア兵残留組の帰国とロシア密航者橘耕斎 top

さて戸田のロシア兵残留組はプチャーチン出航二ヵ月後の六月一日に、ドイツのグレタ号に乗艦して戸田を出港することができた。

ところでこの中にゴシケピッチという中国語の通訳がいて、蓮華寺という寺に泊まっていた。

ここには橘耕斎という僧、正確には僧形の男といった方がいいかも知れないが、もと掛川藩の軽輩の士で、事情があって掛川藩を脱藩し、最後に戸田に身をおちつけていた。

彼は緒方供庵の適塾に学んだ「本間恒哉」と同一人物だといわれている。

とすれば相当の教養があったはずである。

はじめゴシケピッチと筆談などしているうちに意気相通じて、ついにドイツ船の荷物の中に隠れて、密航に成功した。

グレタ号は日本を出て十八日目にイギリス船パラゴダ号に捕えられ、イギリスに送られたが、一年後の一八五六年(安政三)四月、ロシアヘ送り返された。

橘耕斎も一緒にロシアに着いてゴシケピッチと行をともにし、のちにはソ連外務省に勤めた。

福沢諭吉が自伝の中で、ロシアヘ行ったとき、どう考えてもロシアに相当教養のある日本人がいるらしいと書いている。

同じ適塾に学んだものとは夢にも知らず、顔もみず、ただ周囲の状況でそう感じとったのだった。

耕斎はヤマトフと名を変え、ロシア人になり切って外務省通訳官をしていた。

明治四年(一八七一)岩倉具視大使団一行が欧米各国に視察旅行を行なったとき、会計理事官田中光顕(土佐志士→明治高官)がヤマトフに会っている。

肥田浜五郎(日本の造船の父)も理事官としてこの一行に加わっていたから、ひょっとしたら耕斎に会っているかもしれない。

耕斎は全く謎につつまれた人物である。晩年は東京で暮らしたがすべてを黙して語らなかった。

(注:日本で露日辞書が開国後早期にできたのは橘耕斎の功績とされている。)

12 洋式帆船君沢丸の建造 top

さて、戸田港ではロシア兵も帰り、役人も帰り、急に寂しいもとの漁村にもどった。

しかし、せっかく覚えた洋式造船を放置しておいては勿体ないというわけで、ロシア兵が引き揚げたあとも造船を続けることになった。

戸田号とまったく同じ型の船を、七人の船大工たちが中心となって、図面を見ながら再び造りはじめた。

こんどは二回目で経験があるから仕事も早い。幕府も簡単に許可した。

というよりも、幕府の方から造ることを命じた。

もっとも七人の船大工のうち、鈴木七助と上田寅吉は八月十一日、長崎海軍伝習所へ伝習を命ぜられて、戸田を発ったので、五人の船大工で完成したことになる。

ヂアナ号の遭難はとんだ騒ぎをおこした代わりに、日本へ初の洋式造船術という置き土産を残したわけである。

こうして戸田の造船所では次々と計七隻の同型のスクーネル船を建造した。

これを完成順に君沢型第一番船から第七番船と名づけた。

君沢というのは、戸田港は伊豆国君沢郡戸田村といったから、その「君沢」の地名をとったものだろう。

またこの船を「韮山型スクーネル船」と呼んでいる記録もある。韮山代官の監督取締のもとに建造したからである。

完成した七隻の君沢型船は十一月三日、江川代官に引き渡された。このとき江川坦庵はすでに病没し、嗣子の江川英敏の代であった。

やがて十二月一日この七隻の船は戸田港を出帆して、十二月十六日に浦賀へ入港、翌日夕方の六時ごろ品川沖に到着した。

七隻の船はその後二隻ずつ会津と長岡藩へ引き渡し、残りの三隻は幕府の所有となったが、その後の消息はわからない。

13 その後の七人の船大工 top

七人の船大工たちについてみると、さきに述べたように鈴木七助と上田寅吉の二人は、安政二年(一八五五)に選抜されて長崎海軍伝習所へ伝習に行き、七助の方は安政四年江戸に帰って、築地の軍艦操練所大工方御雇として勤務、さらに万延元年(一八六〇)一月には咸臨丸の船大工を命ぜられて米国へ渡航し、無事に帰国した。

さらに文久二年(一八六二)には石川島造船所で千代田形の造船にしたがい、兄弟子熊吉とともに造機掛を命ぜられた。

主任の肥田浜五郎を助けた手腕を認められて、慶応四年(一八六八)苗字帯刀を許され、築地の兵学校出仕を命ぜられた。明治三年(一八七〇)十二月、肥田浜五郎が工部省の横須賀製鉄所へ勤務になったときも、招かれて製鉄所に出仕を命ぜられている。

上田寅吉の方は長崎海軍伝習所から帰って、肥田浜五郎のもとで文久二年(一八六二)石川島造船所の千代田形の造船に従事し、翌三年には榎本釜次郎や赤松大三郎とともに、オランダ留学に出て造船の勉強をした。

慶応四年(一八六八)に苗字帯刀を許され、明治三年(一八七〇)にはやはり肥田のもとで横須賀製鉄所に勤務し、のちに横須賀造船所の造船工長となっている。

肥田浜五郎が長崎海軍伝習所へ入所するのは、安政三年(一八五六)六月であるから、七助と寅吉らが戸田号を完成した方が一年早かった。伝習所以後は七助と寅吉はほとんど浜五郎のもとで働き、浜五郎にとっては、二人は手足のごとく、また気のおけない相談相手にもなった。

七人の船大工のうち、残りの堤藤吉、石原藤蔵、佐山太郎兵衛、渡辺金右衛門の四人と、さらに久次郎、信吉の船大工たちは、安政三年(一八五六)十二月二十一日名主に呼び出されて、次のように言い渡された。

その者どもは間もなく江戸石川島において大船を御製造になるため、用事があるから他国等へ出ないよう、沙汰があり次第、まかり出られる様心得ておくよう、戸田村役人から申し渡すよう、お達しがあったので、その旨承知しておくこと、

江川太郎左衛門手代 檜山金平 |

それからまもなく、石川島へやらされ、石川島造船所でも君沢型と同じスクーネル船を四隻建造している。

そして名称は戸田で造った船の続きということで、君沢型第八番から君沢型第十番船と呼ばれた。

やがて石川島では、肥田らが中心になって、日本最初の蒸気機関付き軍艦千代田形をつくることになるが、この船大工たちがその建造に一役も二役も買っているのである。

ただ七人の船大工のうち、緒明嘉吉は初めから官職につかなかった。

戸田号建設のとき十歳の若年ながら、現場で使い走りをさせた息子の菊三郎に、自分が習得した西洋式造船術を学ばせた。

一つには戸田号建造時にすでに五十をとうに過ぎていたからで、すべて後事を息子菊三郎にまかせた。

息子の緒明菊三郎は逸物で、明治になって隅田川の高橋のほとりに造船所を創設した。

菊三郎は商才にたけ、自分の手で造った蒸気船で隅田の渡しを経営し、いわゆる「一銭蒸気」のはしりとして大儲けをした。

のち高橋の造船所が火事で焼け、芝離宮の横手に造船所を移し、緒明造船所を開設、盛業であった。

さきほど名前の出た七人の船大工の一人、佐山太郎兵衛も、のちに大阪難波高島船所を開き、盛業をきわめ造船界に貢献した。

さて、明治になってから横浜や横須賀の造船所には、戸田村やその周辺の若者たちがこぞって造船工として働きに出て、その数は常時百人を下らなかったという。

これらの人たちの大部分は、間接的に肥田浜五郎の配下となるのである。

戸田港と造船は明治になってからも、切っても切れない縁があった。

戸田号の建造から話が飛躍したが、肥田浜五郎と戸田号を建造した船大工たちの関係は、やがて日本の造船界に貢献していく、と了解した上で、あらためて肥田浜五郎の業績を見直していこう。

top

**************************************** |