|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8

|

6 下関条約と三国干渉

1 下関講和会議

top

休戦提議

一八九五年三月一九日、頭等(とうとう)全権大臣李鴻章、全権大臣参議官李経方(りけいほう)、同参贅(さんさん)官伍廷芳(ごていほう)は門司に到着、翌二〇日から下関春帆楼(しゅんぱんろう)で、日本側全権伊藤博文、陸奥宗光と会商にはいった。

会議冒頭に李全権は直ちに休戦を許すようもとめたが、軍が休戦に強硬に反対していることを知悉(ちとく=よく知る)していた伊藤全権は、休戦の条件としてまだ日本軍の進出していない太沽、天津、山海関の占領、同地清国軍隊の武装解除、天津・山海関鉄道の支配、休戦期間中の軍費を清国が負担することを提示した。

これは李全権の想像をこえた苛酷な案で、かれはとうていうけいれることができなかった。

かれは休戦の先議をあきらめ、講和条約案の提示をもとめた。伊藤全権は、一旦休戦条件をしめして審議したのち中止すれば、後日の再提示はできないと宣言し、李全権は三日の猶予をえて会議を終った。

二四日の会議で李は休戦提議を撤回してただちに講和問題にはいることをもとめた。 |

|

李鴻章狙撃事件

この日、会議場から旅宿にかえる途中李は自由党系の壮士小山豊太郎(通称六之助)にピストルで狙撃され重傷をおった。

小山に慶応義塾を中退後、伊藤痴遊(いとうちゆう)の弟子となったこともあった青年であるが、講和は過早で、日本の戦果は不十分であると判断し、いま和平をゆるせば、清国は再起して早晩日本に反旗をひるがえすのは明瞭であるとみて、講和会議を破壊するために、李鴻章の暗殺を決意した。

かれの動機の根底には根深い対清恐怖感があった。

かれは狙撃に好都合な地点を誰にも妨げられることなく選択、李の乗物が接近したとき、約二メートルの距離で胸部を狙い、左眼の下中央より一センチのところに命中させた(『司法資料』二三二号)。

小山の成功は偶然ではなかった。

政府は反政府運動の封殺に警備の重点を置き、使節の安全をはかることを軽視していたからである。 |

李鴻章

|

李は七三歳の老齢で、この重傷の結果ははなはだ憂慮された。

狙撃事件にたいし、アメリカ公使は「欧米の感情は甚だ悪いだろう」と推定し、日本政府は、李の要求にもとづき休戦するほかはあるまいと林次官に忠告した。

ロシア公使も、この事件で清国は列強の干渉を請求する十分な理由をえたと告げた。

陸奥外相が記録しているところによると、「世人は痛歎の情余りてやや狼狽の色を顕わし」在野政治団体はじめ有志は代表者を派遣し、あるいは電報書面で慰問したが、その動機は、陸奥によれば、「李の遭難を痛歎するよりは、むしろこれによって生ずる外来の非難を畏懼」したからであった。

李鴻章は本国に「日本官民のかれが遭難に対し痛惜の意を表するは外面を鄒るに過ぎず」と打電した。

しかし、もっとも狼狽したのは政府であった。政府は李が帰国すれば、日本にたいする世界の同情は李とともに日本を去るにちがいないと信じたのである。

休戦の決定

陸奥外相が憂慮したのは「欧州諸国がこの機会に乗じ、なんらかの口実をもって干渉し来らんとする」ことであった。

伊藤首相は、李鴻章狙撃事件の結果、世界の日本にたいする賞賛は一変して清国を憐恤する声となり、わが国風を誹謗するにいたると判断し、この難局を打開するためには清国の休戦請求を無条件でうげいれる以外にないと観念した。

しかし、休戦受諾の提案をうけた川上参謀次長と樺山軍令部長は、第一軍、第二軍とも事実上休戦状態にあり、征清大総督府が到着して作戦行動を再開できるのは、はやくとも三週間後であったにもかかわらず、作戦上の不利を理由に反対した。

伊藤首相はみずから広島に急行し、山県陸相にロシア軍三万が中国北部に進入したとの情報をつたえ、「非常な英断」をもとめた。

山県陸相の同意をえた伊藤首相は、重臣会議をひらき、李全権が遭難を理由に商議を中止して帰国するときは、各国が連合干渉にでるおそれがあると述ぺて、無条件休戦をみとめなければ「干古拭うべがらざる汚辱を蒙る」と強調した。

三月三〇日、台湾、澎湖島を除く地域の三週間休戦を骨子とした休戦条約が成立した。

講和条件の提議

休戦条約の調印とともに、李全権はすみやかに講和会議をおこなうことをもとめた。

陸奥外相は逐条審議の方針であったが、参議官李経方は条約案全部の提示をもとめ、四日以内に講和条約全部を承認するか、逐条審議をおこなうかを回答すると声明した。

四月一日、陸奥外相は講和条約案を手交したが、それはさきの講和予定条約案にさらに修正をくわえたもので、遼東半島におけるきわめて広汎な地域および台湾、澎湖島の割譲、庫平銀三億両(テール)の戦費賠償、日本国政府ならびに臣民にたいする最恵国待遇の承認、日清条約の新訂による新たな諸権益の譲与、条約履行の担保として瀋陽(奉天)、威海衛の占領をもとめていた。

通商上の権益は北京、沙市(さいち)、湘潭(しょうたん)、重慶(じゅうけい)、梧州(ごしゅう)、蘇州(そしゅう)、杭州(ていぢゅう)の七市の開市、宜昌(ぎしょう)・重慶間、洞庭湖(どうていこ)・湘潭間、広東(カントン)・梧州間、上海・蘇州、杭州間の汽船航路拡張、輸入税の引きさげ、釐金(りきん)税の廃止、製造業従事の許与などであった。

これは日本資本主義の要求を一定の程度反映していたが、主としてはイギリスの歓心をもとめ、その干渉を防ぐ意図から括入されていた。

林外務次官はのちに開港場の製造業従事について、

「元来清国にて製造事業の発達するは、我国に益なくして損なる事は些敷算数を解する者すら能く知る所」と指摘し、

「馬関条約はけだし当時別にためにする所ありしならん」と推測し、

「その用の終りたるのち」は撤回しても差つかえないと主張した。

講和条約案の手交をうけた李鴻章は、ただちに本国に全文を打電し、さらに、外交顧問のアメリカ人フォスターの意見をいれて、英露仏三国公使に朝鮮自主、奉天南辺各地および台湾澎湖の譲与、軍費賠償の三点にかぎって内示し、日本の要求条件中、「満州腹地」である遼東半島の割地は絶対に承服できず、また軍費賠償は過大であるから、条件を緩和しないかぎり、清国は日本と戦をつづけざるをえないと説明するよう指示した。

ついで三日、日本の「武員」は強硬で、賠償、割地に固執し、伊藤、陸奥も「強阻する能わず」、ゆえに会議の前途は多難であると報告した。

北京の清廷は日本の条件が苛酷であるのに驚き、激論のうちに日を送って、回答をまとめることができなかった。

李鴻章は、局面の打開に苦慮し、五日、長文の覚書を伊藤全権に送った。

それは、清国領土の割譲は清国民の対日復讐心をたかめ、将来の日清協力を困難にするが、日清両国の紛争は、東アジアにたいする列強の侵略を誘起するのみである。

日本の国計と民生は、日清両国の親睦に依存するところ大であるから、日本は講和条件を緩和すべきであると切言した。

中国の歴史家王芸生(おううんせい)は、この覚書は李鴻章のごとき経験ある老政治家にしてはじめて提案しうるものであり、伊藤伯のごとき権威ある政治家によってのみ熟閲せられるべき性質のものであると指摘しているが、李鴻章の発言は日中永遠の平和のためにきわめて適切であった。

しかし、陸奥外相は「内に発したる激動は、その危害かえって他日あるいは外来すべしと推度する事変よりも更に重大」と、国内世論の反対を考慮して黙殺した。

2 下関条約の調印と列国の動き

top

ドイツとロシア

三月二四日、アメリカ国務長官は栗野公使に駐露アメリカ公使の本国政府あて報告の内容を洩らした。

それはロシアの野心は異常におおきく、現在の紛争に関して中国にはたらきかけ、中国北部と満州を占領しようと欲して、日本が同地域を占領し、朝鮮を保護国にすることに反対している。

ロシア軍三万は中国北部にあり、なお増加中である。

現在ロシアの政策は軍人が動かしているので日露両国間の関係は敵意のあるものに変ずる傾向がある、とつたえていた。 |

伊藤首相が李鴻章遭難のさい即時に休戦を決意したのは、この報告のことが念頭にあったからであった。

すでに干渉は必然化しつつあった。

日本の提示した講和条件の一部が、清国を通じて全世界につたえられると、日本もそれに対抗して四月三日、英米仏露四国に、六日、独伊二国にそれぞれ講和条件の全部を通告した。

列国はそれぞれの思惑のもとに動きだした。

ドイツ外相マルシャルは四日、ロシア駐在大使に

「日本は旅順とその後背地を朝鮮独立の保護という理由で主張しているが、日本の領有した旅順は第二のジブラルタルに変じ、直隷湾(渤海湾)を支配して、清国は事実上日本の保護国となるであろう。

われわれはこのような巨大な要求を憂慮なくしてみることはできない。

それは結果としてヨーロッパの平和を危殆ならしめる」と報じた。 |

また、かれは駐英大使には、日本の要求が中国の存続ならびに、同国に利害を有する各国間に戦争を勃発させる危険があると指摘した。

そのうえで、日本は北満を提供し、シベリア鉄道の終点をポシェット湾とすることでロシアの反対を排除するかも知れないとつたえ、露英仏三国間に中国分割協定が成立したかどうか内偵するよう指示した。

マルシャル外相によれば、ドイツは極東政策について二重の目的を有していた。

その一は、日本の指導のもとで黄色人種が結束するのを阻止することであり、

その二は、英露の衝突の機会を減少させることであった。

ドイツの立場は微妙で一方では露仏同盟の圧力をへらすため口シアが極東へ進出することを望みつつ、他方で列強の秘密中国分割協定にドイツだけがとりのこされることをおそれていた。

ロシア外相ロバノフ・ロストフスキーは、日本の講和条約案を入手すると熟慮のうえ、皇帝に二つの覚書を提出した。

第一の覚書は、日本の遼東半島占領は北京のみならず朝鮮にたいしても永久の脅威となり、ロシアの利益からみて極度に望ましくない、しかし、日本にたいする武力干渉は英仏の支持がえられないので成立しないであろうと述べていた。

第二の覚書は、今後の極東政策はどうあるべきかという問題を提起し、極東ロシアの現状維持を中心政策とすれば、同盟国としては清国が理想的であるが、太平洋における不凍港の獲得と、シベリア鉄道の便利なルートのために満州のある部分の併合を追求するならば、同盟国は日本でなければならない、なぜなら「ロシアのもっとも恐るべき敵はイギリス」であり、「イギリスの敵は日本」だからであると答えた。

ロバノフ覚書は、以上のように述べたのち、日本のみが強力となるのを防ぐために、ロシアは他の諸国とくにイギリスと協調すべきであるが、同時に日本との将来の友好関係をそこなわぬよう慎重に行動しなければならないと結んだ。

これにたいし、二コライ二世は強硬策に賛成し、

「ロシアは年間を通じて、自由で開かれた一港を絶対に必要とする。この港湾は確実に地続きの土地で我が領土と接続していなければならない」とつけくわえた。

領土獲得を強調した点てツアーの主張は二月の特別会議の決定と相違していた。

両者の意見は相違したまま、四月八日、ロバノフは各国に通牒し、友誼的形式で「日本の旅順口取得は日支両国の親善関係を阻害し、極東平和の絶えざる脅威妨害」となるから中止するよう勧告することを主張した。

独仏二国はロバノフ通牒に賛成した。両国は日本の中国分割が惹起するかもしれない大規模な分割競争に対応する準備ができていなかったから、将来の競争に地歩を占めておくためにロシアに同調する必要を感じた。

とくにドイツは露仏協商に楔をうちこみ、英露接近を阻止するためにイギリスの回答がもたらされる以前に、積極的に賛成の意を示した。

イギリス

これにたいし、イギリスの態度は動揺していた。清国の敗戦の結果、日本はロシアの南下にたいする防壁としての意義を獲得した。

日本の友誼はイギリスにとって必要なものとなり、日本の大陸進出もその見地からある程度容認しなければならなくなった。

『セント・ジェームス・ガゼッ卜』は、三月一八日、

| 「もし、日本が北方アジアにその長い腕を伸ばしつつある怖るべき帝国(ロシア)に対する緩衝としてはたらくならば、われわれは何物もうしなうものはなく、また、もし日本が清国の巨大な領土を外国貿易に開放するならば、全世界の人民は、横浜と東京という競争者があるにもかかわらず、それによって利するところが最も多いであろう」と指摘し、「すでに存在しない『現状』を維持しようと試みるよりは、情勢が変更したとき、われわれが何ものもうしなわないよう心掛けるべきである」と主張した。 |

講和条件がわかったとき、『タイムズ』(四月八日)は、通商条項は「あきらかにヨーロッパの好意をとらえようとした考慮により補足されている」と論評し、この講和条件でイギリスの利益はなんら脅威されるところはなく、通商条項によってかえって増進されるであろうと述べて 「われわれはイギリスの利益が害されたり、もしくは危殆ならしめられないかぎり干渉する権利をもたない」と結論した。

『タイムズ』論説が紙面にのった当日のイギリス閣議は、「極東におけるイギリスの利益は日本の講和条件によって、ただおそらくは武力によってのみ遂行せられる干渉を正当とするほどに毀損されない」と決議し、ロシアの提議をしりぞけた。

講和条約の調印

この八日、伊藤首相は列国の干渉と軍部の動向を計量し、清国に早期に講和条約を承認させることが得策だと考え、李鴻章の負傷により七日付で全権に昇進した李経方と非公式に会談し、「武員」は休戦を中止し北京進攻の実施をもとめている、もし談判が破裂するならば、ただちに増派の大軍は旅順にいたるであろう。

そうすれば北京の運命はいうに忍びざるものがあるとつたえ、妥協を勧告した。

事実、直隷作戦のために内地から増遣する近衛師団と第四師団は、すでに三日までに広島に集中し、九日から逐次乗船することになっていた。

ところが、九日、清国の提出した修正対案は、割譲地域を盛京省南部四県および澎湖列島とし、戦費賠償を一億両に減じ、また将来の紛議と戦争をさけるための仲裁条項插入をもとめた。

伊藤は清国の態度が強硬で、談判破裂のおそれがあるとみて、大本営にたいし、征清大総督府の出征と講和の成否とのあいだには微妙な関係があると指摘し、列強に干渉の口実をあたえぬよう注意をくわえ、翌一〇日の会議に譲歩案を提出した。それは、

① 遼東半島の割譲地域を縮小し、

② 戦費賠償を減して三億両五年賦を二億両七年賦とし、

③ 北京、湘潭、梧州の開市を削除し、

④ 保障占領地から奉天をはぶいて威海衛のみとした。

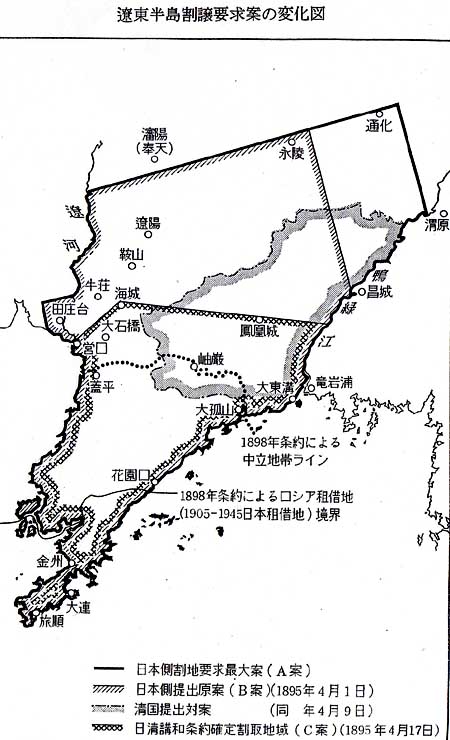

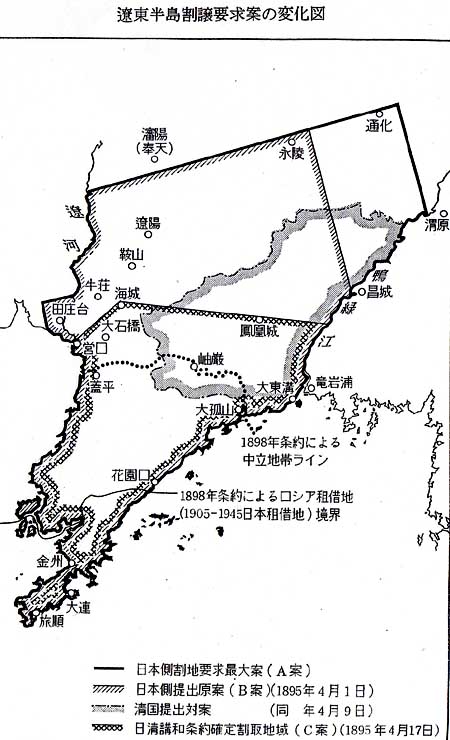

遼東半島の割譲要求地は、かなり早い時期から、盛京省南部の過半を指定したA案と、それをやや縮めたB案、営口、海城、鳳凰城をむすぶ線以内のC案の三案があり、四月一日提示条約案がB案を示し、今回の譲歩案でC案を提示したのである(一五八ページの地図参照)。

縮小したとはいっても、C案の地域は、のちにロシアが租借し、日露戦後日本がうけついだ租借地(関東州)にくらべれば、ほとんど七倍に達する広大な地域であった。

伊藤が、譲歩案を提示した理由は、もし談判が決裂すると、陸軍が直隷作戦を開始することになるが、そのときは列強による干渉が必然的になると判断していたからである。

天皇も、「万一、談判破裂にいたり、北京城下の盟約にあいなり候節は、外国の干渉を免かれず、ついに土地割譲も、償金も皆無に属するやも保しがたし」と伊藤に同意し、「善良に終局をむすぶ」ことを要望した。

一二日に到着した西駐露公使の電報は、ロシア陸海軍協同委員会が、日本軍の北京進入阻止の手段を討議し、露仏連合艦隊によって阻止できると結論したことをつたえ、伊藤の危惧が杞憂でないことを傍証した。

一方、一三日、大輸送船団に分乗した征清大総督府麾下(きか)の増援軍は宇品を出港、旅順にむかった。

李鴻章は本国に大軍の出征をつたえ、さらに、一四日、「事態実に重大なり、日本の要求をいれれば京師なお保つべきも、しがらざれば事意想の外に出づべし」と発電した。

清廷内部の主戦論者は沈黙し、軍機大臣翁同輪も日記に「記すを欲せず、記するにしのびざる也」と書くのみで、総理衙門は日本側の修正提案をほとんど無修正で承諾することに決定した。

四月一七日、日本国全権伊藤博文、陸奥宗光、清国全権李鴻章、李経方は春帆楼に会同し、日清講和条約に調印した。

下関講和条約

調印された下関講和条約の要旨はつぎのごとくであった。

① 朝鮮国の完全無欠な独立自主の国であることを承認する。

② 遼東半島、台湾、澎湖列島を割譲する。

③ 軍費賠償金庫平銀二億両(テール)(邦貨約三億円)を支払う。

④ 清国と欧州各国間条約を基礎として日清通商航海条約および陸路交通貿易に関する約定を締結すること、

その実施まで清国は日本国政府、臣民に最恵国待遇をあたえる。

⑤ 新たに日本に沙市、重慶、蘇州、杭州を開市、開港する。

⑥ 宜昌・重慶間および上海・蘇州、杭州間汽船航路を承認する。

⑦ 開港場における各種製造業従事権の承認、内国運送税、内地賦課金、取立金についての特典をあたえる。

⑧ 批准後三ヵ月以内に日本軍は撤退し条約を誠実に履行することの担保としての威海衛を占領する。

同日、別約で威海衛占領軍は一個旅団以下とすること、清国政府は駐留経費年額の四分の一にあたる七五万円を毎年負担することなどを定め、追加休戦条約で休戦を批准交換の五月八日まで延長することとした。

四月二〇日、天皇は講和条約ならびに別約に批准、翌二一日、内閣書記官長伊東已代治を全権弁理大臣に任命し、批准交換を委任した。

講和条約は、まず一八七一年に締結された日清修好条規が相互に領事裁判権を有する特殊な平等条約であったのを改ためて、日本における清国の領事裁判権を撤去し、日本が清国で欧米諸国と同一の特権を有することを規定し、その特権を拡張したほかに、琉球帰属に最終的結論をだした。

日本は、開戦直前の対英条約改正で欧米諸国の領事裁判権を撤去することに成功したが、講和条約で清国の領事裁判権も廃止し、独立の課題をほぼ達成し、固有領土の領域を確定し、さらに脱亜入欧の課題を達成した。

日本はさらにすすんで、盛京省南部の広大な地域を獲得し、台湾、澎湖列島を奪い、中国分割のための南北の戦略要点を確保した。

また、賠償金二億両は戦後の軍備拡張を軸とする産業革命に原資をあたえ、金本位制の採用を可能にした。

日本は条約の新訂で賦与される特権を軸に、資本の不足を地理的な近さでおぎない中国市場分割の旅にむかう足がかりをえた。

3 三国干渉 top

干渉の発生

四月八日、イギリスが連合干渉に不参加を通告したことは、ロシアを苦境におとしいれた。

「イギリスは日本の敵である」という判断が誤りであることがわかると、ロバノフ外相の同盟国構想も崩壊した。

ロシアの極東問題に関する第三回特別会議は、イギリスの返答が届いた翌日の四月一一日に召集された。

会議の論点は、残された三国のみで干渉するか、あるいは日本に遼東をあたえ、その代償として不凍港を獲得するかの選択となった。

アレクシス・アレクサンドロヴィッチ大公は、日本と権益画定の交渉にはいるべきだとし、そのさい永興湾は防衛上不利だから新浦湾に変更すべきであると発言した。

ヴァンノフスキー陸相は、日本の南満州占領は黒竜江州を攻撃する基地となるから黙視しえないと述べ、武力をもちいてもしりぞけるべきだと大公に反対した。

ウィッテ蔵相も、清国と日本を同時に敵にまわすことを避け、またただちに列強の中国分割競争がはじまるのを阻止するためには、領土の獲得は控えるべきであると主張しながら、日本の南満州占領には反対であり、もし、日本がロシアの勧告を聞きいれないときは、艦隊で日本の艦隊と港湾を攻撃すべきであると力説した。

その後、陸相と参謀総長とのあいだで対日戦争の可能性について激論がかわされたが、ウィッテは戦争がロシアにとって極度にのぞましくないにしても、日本の要求がロシアの安全を脅威するならば、将来はさらにおおきな犠牲を強いられるからただちに戦争を決意すべきであると主張した。

かれは、戦勝者である日本は、台湾と澎湖列島を割取してもよい、極端なばあいは旅順口も、さらには南朝鮮も日本に譲ってよいが、満州に手を触れさせてはならないと力説し、ロシアが強硬にせまるならば、日本は自発的に同意するであろうと結論した。

特別会議はウィッテの見解を全面的に採用し、つぎの決議を採択した。

① 清国北部の戦前の現状を維持するために、友誼的に日本の南満州占領地帯の放棄を勧告する。

もし、日本が拒絶したばあいには行動の自由と、ロシアの利益に従って行動する権利を保留することを宣言する。

② 欧州列強と清国に、ロシアはなんら侵略的意図をもたぬが、ロシアの利益のために南満州放棄を日本に勧告する旨、通告する。

三国干渉はこの会議で決定された。あとはただツアーの承認をうけ、独仏二国と意見を調整すればよかった。

三国干渉の主導権をとったものはドイツではなくロシアであった。

ロシアは日本の南満州占領を黒竜江州への脅威とみなし、また日本の行動が中国分割の引き金になることをおそれ干渉にむかったのである。

会議の結論は、一六日の御前会議で承認され、翌日、ロシアはドイツに正式に干渉を提議した。

二〇日マルシャル外相は青木公使に「日本は旅順口を領有するにおいて障害をうくべし」と述べ、「世界は決して日本国の希望又は命令によって動くものに非ず」とつけくわえた。

下関条約は、中国の心臓部の分割を提起した。

しかし、列強はまだ、中国の中心部を相互に分割しあう準備ができていなかった。

かれらは、日本の着手を利用して、ただちに分割競争にのりだすよりも、さしあたっては、日本の着手をおさえて、中国本土分割を先にのばす道をえらんだのである。

日本の対応

陸奥外相は、青木公使の報告をうけて、二三日、伊藤首相にたいし、「我政府は最初騎虎の勢なれば、如何なる危険あるも、即今の位置を維持し、一歩も譲らざる決心を示すほか策ながるべし」と打電した。

伊藤首相は旅順にある征清大総督府の樺山中将および川上中将にたいし、露独英仏連合干渉の議がまとまるときは「四国の艦隊合一、我が内地の空虚に乗ずるか、或いは本邦と遠征軍を中断するかの両途に出る」おそれがあると警告し、「進退動止、機に臨み変に応じ、瞬間に決するの覚悟なかるべからず」と注意した。

同日、外務省にヒトロヴォ・ロシア公使、グットシュミット・ドイツ公使、アルマン・フランス公使が訪れ、日本の遼東半島占領は、①清国の首都を危うくし、②朝鮮国の独立を有名無実とし、③極東永久の平和に障害をあたえる、との理由をあげて放棄を勧告した。

ドイツ公使は「日本が三国を相手に無謀なる戦をなすがごときことはなかるべきも、所要の圧迫を加うることとなるべし」との訓令をうけ、そのまま日本に告げた。

この報告がつたえられると、伊藤首相は、二四日早朝に御前会議を召集することにきめた。

かれは、干渉を拒むとすれば「至急に軍隊および艦隊を呼びかえし、自衛の道をとらざるべからず」と判断し、とにかく時間を稼ぐために回答をひきのばすように指示した。

日本各港在泊のロシア東洋艦隊の各艦は、二四時間のうち何時でも出港しうるよう準備せよと命令され、合戦準備に狂奔し、神戸と条約批准地の芝罘(チーフー)には軍艦数隻が集合して示威運動をおこなった。

ドイツ皇帝は、中国沿岸の艦隊司令官に、華北港湾に集結し、ロシア艦隊と連絡をとるよう命令した。

チハチェフ・ロシア海相代理は「ロシアの東洋艦隊は強力であり、士気は高い。

大規模な作戦を展開することなく日本の海上連絡を遮断できるであろう」と言明した。

陸奥外相が最初に意識したのは、国民の反応であった。

かれは「外来の禍機はこれを軽減しうるとするも、内より発する変動はいかにこれを抑制しうべきか」と自問し、「内外両難の間、軽重いずれにあるべきか」と憂慮のうえ、一応は「勧告を拒止し」て、一面では三国の意図の深浅を探り、一面には軍人、民間政客がいかに反応するかをみきわめようと決心した。

かれは病臥中の舞子から伊藤首相へ「このさい今一応わが位置を維持し、一歩も譲らず、さらにかれら将来の挙動をみてふたたび廟議を尽す方然るべし」と返電した。

英露対立と日本

三国干渉は、背後に兵力を控えた真の干渉であった。

伊藤首相は、まず山県陸相、西郷海相らにたいし干渉にたいする「経綸抱負および実際上の所信の程度」を問い、「現下の状況にては、わが陸海軍は、新鋭にして当時世界列強のうちに相伯仲せるこの三国をむこうに廻して対抗力争するは、策の得たるものにあらず」との回答をえた。

列席した山本権兵衛少将は、「後日、陸海軍の言議反動を抑制する」ための「対内的の一方策」だとみた。

二四日早朝の御前会議は、伊藤首相の提出したつぎの三策を討議した。

① たとえ、新たに敵国増加の不幸に遭遇するも、このさい、断然三国の勧告を拒絶するか。

② 列国会議を招請して、遼東半島の問題を列国とともに処理するか。

③ このさい、三国の勧告を全然聴容して、清国にたいし遼東半島を恩恵的に還付するか。

①案が不可能であることは、すでに明白であった。

廟議は第三国との和親は到底破るべからず、新たに敵国を作るは断じて得策にあらずと確定した。

しかし③案は、余りに言い甲斐なしとし、②案を採択した。

伊藤首相は松方蔵相、野村内相とともに舞子の病床に宿痾を養う陸奥外相をたずね、御前会議の結論をつたえた。

陸奥外相は干渉を一応拒絶し、各国の出方をみたらどうかと問うたが、伊藤首相は日本から挑発してかれらに適当な口実をあたえるのは危険が大きすぎると反論した。

ただ、「列国会議召集は、日本から好んで欧州大国の新干渉を導くに同じ非計」だという陸奥外相の主張は採用され、「三国にたいしては遂に譲歩せざるを得ざるに至るも、清国にたいしては一歩も譲らざるべし」という結論に達した。

しかし、五月八日の批准交換日まではなお余裕があった。

陸奥外相は三国にたいしては勧告の撤回もしくは軽減をはたらきかけ、他方で英米伊三国の「強援」を誘引して露独仏三国を牽制しようとはかった。

元来、三国干渉は日清戦争中の英露協商的な運動が挫折したところから生じていた。

その分極化は、日本の戦勝の意外のめざましさによってさし迫った問題となった中国分割への両国の対応の相違に根ざしていた。

イギリスの利益は上海とその付近に集中し、日本の遼東半島占領からロシアほどの脅威をうけなかった。

むしろ、イギリスの眼には日本がロシアの南下にたいし抵抗する「極東の海湾の一大海軍国の勃興」と映じた(『タイムズ』四月二三日)。

イギリスは清国における権益を、自由貿易主義にもとづき自ら清国産業の内部に浸透することで強めていた。

下関条約の通商条項はそれを容易とするはずであった。

もちろん、戦後における日本資本主義の進出は、通商戦を激化させるであろう。

この点について『タイムズ』通信員チロルは「極東におげるイギリスと日本との道程が相分れる日がくるではあろう。

だが、……近き将来においては、イギリスと日本が並行した道を旅することが少なくとも可能である」と述べ、産業上や商業上の対立は合法的競争の範囲内に限られるかぎり、政治的利害の共同にもとづく友好的なさらに親密でさえある関係を維持することに超え難い障害となることは決してない、と保証した。

これにたいし、ロシアの極東政策を主導したウィッテは二コライ二世の主張した単純な領土の分割を否定し、それによって大規模な中国分割がただちにはじまるのをくいとめ、その間にシベリア鉄道を満州にみちびきいれ、北清一帯にロシアの排他的通商圏を設定しようとしたのであった。

したがって、同じく後進的な日本資本主義の満州進出は、直接に利害の衝突を来し、絶対的に拒否しなければならなかったのである。

日本の南満州進出をきっかけにはじまった英露帝国主義の中国政策の衝突は両者の性格の相違を反映しているがゆえに、深刻であった。

この点に着目した陸奥外相は、二六日、営口ほか一港を自由貿易港とする譲歩案を起草し、駐英公使加藤高明に電訓して「極く内密」にイギリス外相に示し、「満州東北部および朝鮮北部にたいするロシアの覬覦(きゆ=野望)」は明白となったと指摘し、「日本はなにほどまで英国の助力を待受けうべきや」と問うように命じた。

また、栗野駐米公使にたいしては、三国干渉は「ふたたび戦端を開かしむるに至る」から、日本はひそかに「米国友誼の援助に依頼する」と申出るよう訓令した。

しかし、『タイムズ』がすぐあと(五月一〇日)で指摘したように、「イギリス人は、太平洋における新興国に侵略的冒険の精神を鼓舞するごときいかなる希望も持ったことはなかった」のであり、日本の遼東半島占領により日露間の紛議が発生することを歓迎しなかった。

イギリスは極東における対露戦争の準備ができていなかったのである。

そこで、アメリカ国務長官が局外中立に矛盾しない範囲でのみ援助すると告げたのにつづいて、もっとも好意的だったイタリー政府も「語調」を変じた。

ついにイギリス外相は「日本に協力することも、そもまた一の干渉にほかならず」と前置さして、イギリスは一切この件には干渉しないことに決したと確答した。

露独仏三国同盟にたいし、英米伊三国の連合であたるという案は崩壊した。

干渉の受諾

四月三〇日、閣議は三国干渉を部分的に受けいれ、

①遼東半島の永代占領権は、金州庁を除くのほかはすべてこれを放棄すること、

その代償として清国から相当金額を支払わせる、

②清国が条約上の義務を完全に履行するまでは、担保として前記領土を占領すると決定し、三国に通告した。

しかし、五月三日の西駐露公使の電報は、ロシアがそれに満足しないことをつたえた。

陸奥外相は「我において砲火を以てその曲直を決するの覚悟なくして、いたずらに樽俎(そんそ=友好)の間に折衝するは頗る無益の事に属」すと判断した。

さらに、清国が三国干渉を口実に批准交換の延期を提議してきたことを指摘して、この状態をつづけるときは、「虻(あぶ)も蜂(はち)も捕捉しえざるの愚を招く」と結論した。

四日の閣議もそれに同意して遼東半島全部の放棄を決定した。

遼東還付の決定を国民に知らせるまえに、政府はまず山県陸相を旅順に派遣し、出征軍人を慰撫した。

そのうえで、一〇日、「時勢の大局に視徴(しちょう)を慎しみ、漸を戒め、邦家の大計を誤まることなきを期せよ」と結んだ詔勅が発せられた。

これは一三日の官報で公表されたが、同日さらに軍人にたいしては、

「邦家の前程はなお遼遠なり。汝等それ能く朕の訓諭を遵奉(じゅんぼう)し、……

五事を服膺(ふくよう)して軍人の本分を恪守し、一誠以て他日の報効を期せよ」と勅語した。

政府はもっとも軍の動揺をおそれたのであった。

遼東還付の責任論は燃えあがった。まず五月一五日、新聞『日本』は三宅雪嶺(みやけせつれい)の筆になる 「嘗胆臥薪(しょうたんがしん)」と題する小論文をかかげて発行禁止となり、解停の二七日、「遼東の事局に対する私議」で、「面目は汚されたり、戦勝の結果はその一半を失えり」と述べ、「百戦百勝して外侮を招きたりとせば、その責果して何の所にか帰する」と問い、外交当局の引責辞職を要求した。

陸奥外相はのちに『蹇蹇録』でこれに反論し、干渉の外来は「われらの予期せざりし所にあらず」と指摘し、「然れども、当時我が国内の大勢は果してわれらをして毫も顧慮する所なく、斯かる(外交上の)権宜(けんぎ)を施為(せい)し得しめたる乎」と問うた。

そして「今回下関条約の変改の如きも事後の今日に於てこそ、政府は外に屈従したるの姿あれども、事前の大勢においてはその実、内に顧慮する所ありてここにいたりたる」のが、「事実の真相」であると弁解した。

結局、陸奥外相の結論は「我に在ては、その進むを得べき地に進み、その止まらざるを得ざる所に止まりたるもの」で、かれは「当時何人を以て此局に当らしむるも、亦決して他策なかりしを信ぜんと欲す」と強調した。

しかし、史家渡辺修二郎(わたなべしゅうじろう)の批判はきびしかった。

かれは「内部より制せられて、やむをえず遼東を取り、外部より迫られて狼狽をきわめ、軽々これを棄て、僅か二旬の間に前日に反するの詔勅の発布を請うにいたりては、かれらの国家にたいするの罪また深しというべし」と陸奥外交を弾劾し、「余等、その還付を非とするものは、必らずしも遼東その土地を惜しむに非ず。唯、他国の干渉、すなわち脅迫によりてこれを還付するに至りたるを惜しむなり。……還付そのことの将来に影響する所、甚だ大なるを慮(おもんば)かるなり」と敷衍(ふえん=文章を伸ばす)した。

渡辺の批判は「若しはじめより割取をもって不必要、あるいは不得策と認めなば軍部の謗議のごときは、ただちにこれを排除すべきのみ」という点に帰着した。

遼東半島の割取はたしかに伊藤首相と陸奥外相の主導のもとに決定されたのであり、軍部の膀議云々は陸奥の弁解であるが、一面「軍人の跋扈(ばっこ)、国民の狂気に制せられ、また誤られ」ざるを得ないのが、陸奥外交の特質であることも見落してはならないのである(無号外史批評『外交始末要蹇録』)。

三宅雪嶺は、『日本』紙上の「嘗胆臥薪」論で外交の失敗を追及し、戦争中に屈従した反政府熱が反発して世論が沸騰することを期待した。

しかし、国民はこの責任を「国力問題に帰し」、干渉に抵抗するために「今後は国力を培養せざるべからず」として「臥薪嘗胆が頓に起る」のをみると(『同時代史』第三巻)、五月二七日の「嘗胆臥薪(中)」で、「嘗胆臥薪の語、また既に外政の失を幇助するの良口実となり畢んぬ」と述べ、その(下)の執筆を絶った。

雪嶺は三国干渉を国力不足に由来するとみることに反対したが、徳富蘇峰は「力で足らなければ、如何なる正義公道も、半文の値打もない」と確信するにいたり、三国干渉以後「精神的にほとんど別人と」なって、帝国主義に転向した(『蘇峰自伝』)。

公車上書運動

下関条約が調印され、その内容が報道されると、清国上下からいっせいに講和条件が苛酷であり、廃棄して再戦すべきだという声があがり、皇帝への上書はたちまち一四〇件にも達した。

たとえば山東巡撫李秉衡(りへいこう)は、現在までの失地は奉天など数州県にすぎぬ、太平天国のときにくらべれば百分の一、二であるから、各将帥が臥薪嘗胆すれば回復はもとより難事でなく、「臣老憊(ろうはい)せりと雖ども、願わくば一旅の師を提げて積憤を伸ぜん」と上奏した。

また、南洋大臣張之洞(ちょうしどう)は新疆など僻地の数城をロシアにあたえ、チベットの一部をイギリスに譲って、日本と戦わせるべきである。

西域は辺遠で手足の損にすぎないが、威海衛・旅順に駐兵をみとめるのは咽喉の病であり、内地通商、戦費賠償は心腹の病であるから決してみとめてはならないと力説した。

張之洞など大官の上書に共通にみられた特色は列強にたいする依存性であった。

これにたいし、若い知識人層は、敗北は旧体制の責任であり、抗戦をつらぬくなかで体制変革を断行せよと主張した。

ちょうどこの時期は官吏登用試験の時期で地方から多数の受験資格者(挙人)が上京中であったが、まず広東の梁啓超(ちょうけいりょう)ら八一人が持久継戦を上書したのをはじめとし、上書運動は福建、四川、江西、貴州出身者にひろがり、やがて、あらゆる省の挙人をまきこんだ。

なかでも広東の康祖詒(こうそい=有為=ゆうい)が執筆し一三〇〇人が連署した上書はその代表的なものであった。

それは、条約の承認はかならず列強の中国分割を開始させると指摘し、まず徳宗皇帝が自からを罪する詔をくだし、和平派の売国的大臣や戦場脱走の将軍および私利をいとなんで防衛策を怠った地方長官を処刑せよと主張し、さらに、政治を改革し、賠償を支払うかわりにその費用で軍隊を再建し、遷都して再戦せよと力説した。

その結論は、「百戦して百敗すると雖ども、屈服求和するを要せず」、ゆえに長期抗戦すべきであるということであった。

挙人が入京して試験に応ずるのを公車と称したので、これを公車上書運動というが、この運動は、近代中国における知識人の反帝国主義運動の端緒となった。

狼狽した清廷は知識人の集会、結社、建白を禁止した。

一方、割譲の対象となった台湾では、有力者が集会して台湾割譲の項を条約から削除するよう上奏せよと、台湾巡撫代理唐景崧(とうけいすう)に血書してせまった。

それは「万民、日本に服せざるを誓う。割譲も死、拒否もまた死ならば、むしろ乱民の手に死し日人の手に死せざるを願う。……皇太后、皋上、諸廷臣もしこの機に乗じ、領土割譲の一条を削除せざれば、則ち安心してわが台民を遺棄するものなり。台民これにて尽きん。朝廷人心を失わばいかにして天下を治めんや」とあった。 |

康祖詒(こうそい)

|

徳宗も「台湾を割譲すれば天下の人心皆去る。朕何を以て天下に主たるや」と歎き、翁軍機大臣も批准の延期を[力陳]したが、適当な対策はなく、かれは日記に「廷議は徒らに擾するのみ」と書いた。

下関条約の批准

総理衙門は批准延期の可能性を李鴻章に問うたが、かれは四月二二日、批准を延期すれば、中国が再戦の責任をおうことになると答え、もし台湾の地方官が乱民を使嗾して騒擾をおこせば国家に累を残す、伊藤首相は台湾に大兵を発して弾圧するを辞さぬと言明したとつたえた。

批准延期が困難なことは漸次明確となったが、三国の干渉を知った総理衙門は駐露公使許景澄(きょけいちょう)に、台湾についても干渉するようはたらきかけを指示した。

だが、五月二日、李鴻章から露独仏三国は日清再戦のばあい清国を有効に援助する兵力を持たぬから批准延期は不可能である、という再度の上申をうけて、やむなく批准した。

八日、清国全権伍廷芳は日本全権伊東巳代治と批准書を交換し、下関条約は正式に成立した。

一一日、徳宗は勅諭して、割地、賠償に反対し、廃約決戦を主張する廷臣の論奏を「固より忠憤に発す」とみとめつつ、定約のやむをえない理由を説いて、以後清国上下は「堅苦一心、痛く積弊を除くを期し、練兵と籌餉(ちゅうしょう=軍費の工面)の両大端において実力を研求し、速やかに興革をはかり、……つとめて具文を戒しめ以て自強の効を収めよ」と諭した。

下関条約の受諾は、清国近代化の出発点となった。

梁啓超は「我国四千余年大夢の喚醒(かんせい=目覚め)は実に甲午戦敗、割台湾、償二百兆以後に始まる也」と指摘した(『戊戌政変記』)。

日清戦争は台湾割取にたいする台湾民衆の闘争を残して一応の終結をみた。

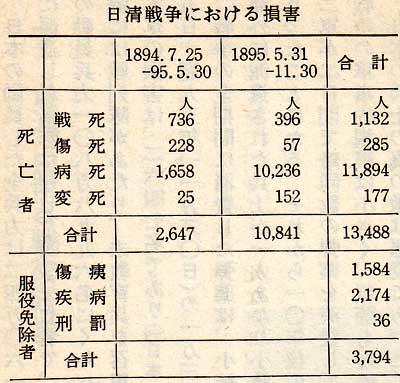

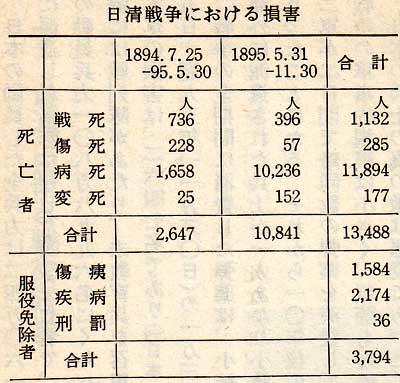

日本の動員した全兵力は二四万〇六一六名でほかに軍夫一五万四〇〇〇名を使役した。

海外に派遣した軍隊は一七万四〇一七名で、常備兵力の一・四倍であった。

一〇年後の日露戦争時の動員兵力一〇八万八九九六名にくらべれば、日清戦争の動員兵力は約五分の一で、実際の戦闘には戦列隊があたり、未教育兵を召集する必要はなかった。

講和直後の五月三〇日までの日本軍の損害は、二六四七名であり(『日本』一八九五年七月五日)、戦争の全期間(一八九四年七月二五日~翌九五年一一月三〇日)の一万三四八八名の約二割にすぎなかった。

戦争の全期間に消費した弾薬は、小銃弾一二四万一八〇〇発、砲弾三万四〇九〇発であった。

海外に派遣された兵士が一人あたり小銃弾約八発をうち、砲弾は大砲一門あたり約一〇〇発をうったことになる。

それから一〇年後の日露戦争における南山の戦闘では、三個師団基幹の第二軍が二日間で略同数の弾薬を消費しているのをみると、清国陸軍との戦闘にかぎれば、日清戦争の軍事的規模はふさく、戦闘も緩慢であった。 |

|

日本の兵士の真の敵は悪疫であった。

予防体制ができておらず、衛生設備が悪かったので、非常に多くの人が病死した。

出征中入院加療をうけたものは延一七万名に達し、うち重症で内地に後送された者は海外派遣者の約三分の一にあたる六万七六〇〇名に達した。

入院患者延一七万名のうち、戦闘による傷痍者は四五一九名にすぎず、他は赤痢、マラリア、コレラなどの伝染病かあるいは脚気であった。

衛生の軽視は莫大な人命の犠牲をうんだのである。

top

****************************************

|