|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@�����@����@��Z���@�����@����

���Z�́@�]�˂𐅊Q�����邽�߂�

1 �����ƂȂ��ė�����

top

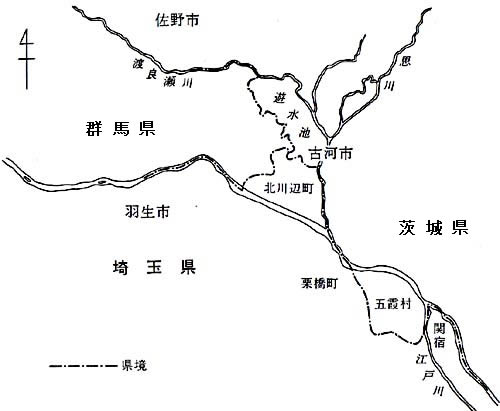

�@�傫�Ȑ�͋��E���ƂȂ邱�Ƃ������B�]�ː쉺���͓����s�̓��̋��E���ƂȂ��āA��t���Ƃ̌����ł���B

�@�����s�̐��̋��͑����쉺���ŁA�_�ސ쌧�Ƃ̋��E���ƂȂ��Ă���B

�@���������O�ł͂Ȃ��B�x���̐_���i����ȁj��̈ꕔ�́A�Q�n�ƍ�ʂ̋��E�A�����쒆���͌Q�n�ƍ�ʂ̌����A���������Ă͈��ƍ�ʂ̌����ƂȂ�A����ɉ����āA�֏h�i������ǁj�ō]�ː�h��̉����́A���Ɛ�t�̌����ƂȂ��āA���q�̉͌�����C�ւł�B

�@�x���̓n�ǐ���̈ꕔ�́A�ȖƌQ�n�̌������A�����{��Ƃ̍����t�߂ł͈��ƍ�ʂ̌����ƂȂ�B

�@�������A�����쒆�����̗��H�ƁA������������ׂȂ��炽�ǂ�ƁA��ȗ�O�n��̂��邱�ƂɋC�Â��B

�@����́A�n�ǐ���Ɨ����{��̍����_�������A�����̐�ɂ͂��܂ꂽ��ʌ����k����i��������ׁj���ł���B

�@��ʌ��͗�����̉E�݁A���Ȃ킿��݂ɂ���̂ɁA���̒���������O�ŁA���݂̖k���ɂȂ��Ă���B

�@�����̐삪�����������ƁA������͌I�����Ƃ����ĉ���A�E�݂Ɉ�錧�܉��i�����j�������āA�]�ː�Ƃ̕��h�_�֏h�i������ǁj�ɒ����B

�@��錧�͗�����̍����i�k�݁j�ɂ���̂ɁA���̌܉�����������̓��ɂȂ��Ă���B

�@�܉����́A������ƍ]�ː�A����ɏ������i���傤�Ȃ��ӂ�j��Ɉ͂܂ꂽ�n��ł���B

�@������͒������牺���A�͌��ɂ����邠�����A�قƂ�nj����𗬂�Ă��邪�A�k��Ӓ��ł͍�ʌ������A�܉����ł͈�錧���𗬂�A���̋��̂݁A�����Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B |

|

�@����́A���̋��ł̔g�p�ɂ݂������H�ϑJ�̗��j�A���Ȃ킿�A���Q�Ɠy�n���p�̕��G�ȗ��j����߂��Ă��邩��ł���B

2 �k����i��������ׁj���̓���

top

�@�k��Ӓ��A�����������˂�Ǝ��X�Ƌ����Ԃ������i�ɂł��킷�B�������̋��Ƃɂ́A���܂Ȃ��M���V��ɂ邳��Ă���B

�@���ӂ̓y�n�����ɂ������ꍇ�ɂ��Ȃ��Ă���̂ł���B

�@���̂悤�ɂ����ƁA�^�����̔��E�o�p�Ǝv��ꂪ���ł��邪�A���ꂾ���ł͂Ȃ��A���́A�̂͂��̖k��ӂ͖��N�̂悤�Ɉ�ʐ��ɂ����Ă���A�M�́A���H�������l�X�ɂƂ��Ă̌�ʗp�A�_�k�p�Ƃ��đ�ł������B

�@���݂̗p��ł����A�k��Ӓ��͐��Q��K�n�тł��邪�A�i���̂��тɂЂ낢�͈͂��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��n��ł́A�Z�������̂܂ܐ��Q�ƂȂ�̂ł͂Ȃ��A�Z�����Ă���Q�ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA���܂��܂ȍH�v���Ȃ���Ă����B

�@���܂����Z�Z�N�O�A���������̖k��ӑ��ɂ́A�M���l���z�i�����j������A���̂��������ȏ�̓�O�Z�z�́A���Q�ɂ��Ȃ���M�ł���A���͋��D��Z�l�A���c�k��̂��߂̓c�M�i���Ԃˁj���Z���z�������B

�@�����ł́A��i�ƍ����y���肵�������y�n������A���̋�����n�Ƃ��A���~�������ɂ��Ă��B

�@�����𐅒��i�݂Â��j�Ƃ�ԁB

�@�܂��A�^���̔×��ɂ��Ȃ��āA�y������������Ɖ��ɕt�����āA���p�̂���ɍ������������������Ă���B

�@����𐅉��i�݂���j�Ƃ���B�����͈ꎞ�I�Ȕ����ł͂Ȃ��A�����Ԑ������ł���悤�ɂȂ��Ă���A���̊Ԃ܂ŗp�ӂ��Ă��鐅��������B�����ɂ͂��Ȃ炸�Ƃ����Ă����قǏM�����Ȃ��Ă���B |

����_�s�x�O�̐����ւ̔��K�i�B

|

3 �Ȃ����Q��K�n�ƂȂ����̂�

top

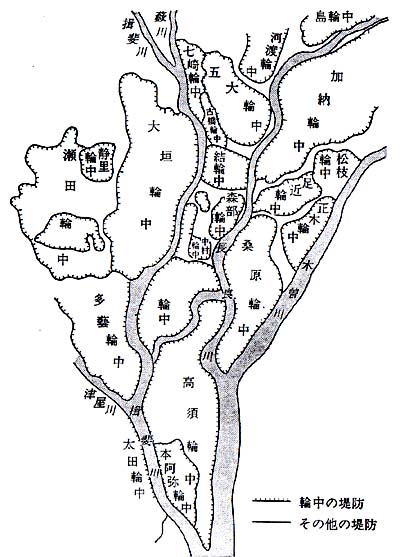

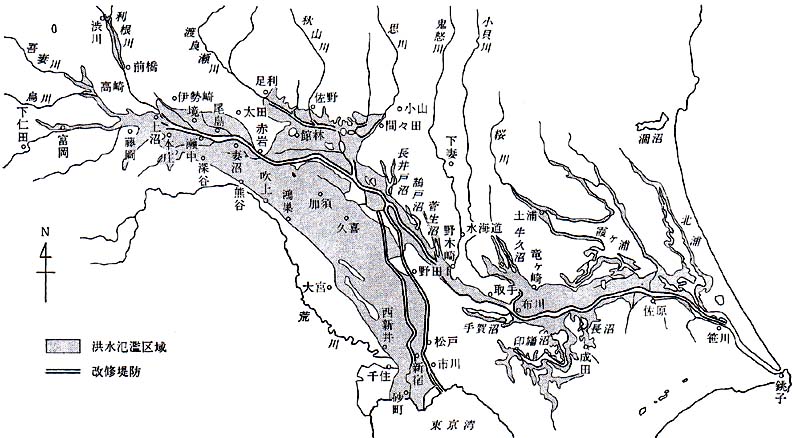

�@�k��Ӓ��́A�k�Ɠ��͓n�ǐ��i�킽�点�j��A��͗�����A���͒J�c�i�₾�j��A���i�����j�m��Ɉ͂܂�A�Ⴂ�~�n��ɂȂ��Ă���A�]�ˎ���ȗ��A���v���N���s���̂悤�ɂȂ��Ă����B

�@�������͂̐�ɂ͂�������h������A���̂悤�Ɏl�������������h�ň͂܂ꂾ����֒��i�킶�イ�j�Ƃ����B

�@�]�ˎ��㒆�����珺�a���N��^���܂ł̓���N�ԂɁA�k��ӂ͔����̐��Q�������A���ɖ�������̎l���N���i�ꔪ���Z�`����Z�j�ɁA��O��̔j���i�͂Ă��j�ɂ�鐅�v���L�^���Ă���B

�@�����l�O�N�i����Z�j�̑�^���̎��ɂ́A�㗬�Q�n���ł̔j��̂��߁A���˂������Ȃ������́A����ԁA��h�̏�Ő������Ă����B

�@���a���N�̑�^���̍ۂ��A�n�ǐ���̔j��̂��ߑS�����v���A�����悤�ɑ����́A�ꃕ���ȏ����h��ŕ�炵�Ă����B

�@�k��ӂ����̂悤�ɐ��Q��K�n�ƂȂ��������̑��́A���̎��R�n�`�̂��߂ł���B

�@������Ɠn�ǐ���Ȃǂɂ͂��܂ꂽ���̒n��́A�ǂ̐�̔j��ɂ���Ă����v���Ă��܂��B

�@��������n�ǐ�������̋�ԂŌ��z���}�ɂ�邭����A�͂������֍s����̂ŁA�×����₷���B

�@�k��ӂ̖k�̋��n�ǐ���́A�C�V���i���т��j�̎��Ȃ�ƌĂ�Ă���A��������̂́A�h���i�͂���j�̈���A�k��ӂ̒��S���Ŗk�ɂނ����Ď֍s���Ă����B

�@��̌��z���}���ɂ�邭�Ȃ�ƁA��͗����̋}���ȕω��������悤�Ƃ��āA�֍s���鐫�i������B

�@���H���Ȃ�ׂ������Ƃ��āA���z�̋}�ς����炰�悤�Ƃ���̂ł���B

�@���z�̋}�ϓ_�ł́A�^�����ɔj��×����₷���̂ł���B

4 �y�n�̐��i��m��

top

�@���Q��K�n�ƂȂ������̌����́A���ɂׂ̂�悤�Ȑl�דI�Ȃ��̂ł���B

�@���a�i����ȁj���N�i��Z���j�A���Ȃ킿�]�ˎ��㏉���A�V����i����ǂ���j���J���i���������j����A�₪�Ă��ꂪ������{��ƂȂ�ɂ�A�k��ӂ͗V���n�тƂȂ����B

�@�k��ӂ͉������̐����Ⴍ�A�㗬������⍂�����A���͂̐�ɂ����Ď��R��h�����B���Ă���B

�@���̕����͂�⍂���̂ŁA�k��ӂ͑S�̂Ƃ��āA�������̒Ⴂ�M�̂悤�Ȍ`�ƂȂ��Ă���B

�@�W���͔×��������āA���R��h�̏�ɔ��n�ƂƂ��ɂ܂����B���A���c�͎��R��h�̂����둤�̒Ꮌ�n�ɊJ�����ꂽ�B

�@�܂��s�s�������܂肷����ł��Ȃ��n��ł́A�Â��W�����ǂ�ȓy�n�ɂ��邩�ׂ�ƁA���̓y�n�̐��i���킩��B

�@���łɑS�ʓI�ɑ�n������Ă���y�n�ł���A��������̒n�}������A�W���ƒn�`�̊W���킩��ł��낤�B

�@��ʂɁA�Â��ڗ��͔×��i�͂���j�ɉ��Ȃ������ꏊ�ɔ��B���Ă��邱�Ƃ������B

�@�ŋ߂́A���܂܂ő�n���������Ă����Ꮌ�n�ɁA���X�ƏZ������A���J���ɐZ����Q���Ă���Ⴉ�����B

�@�����̉Ƃ��n�`�̓_���猩�āA�ǂ�ȂƂ���Ȃ̂��B

�@���邢�͎��ӂ̓y�n�A�������̐�Ƃ̈ʒu�W��m�邱�Ƃ́A�݂�����̈��S��ォ����d�v�ł��낤�B

5 �V���r�v�攽�Ή^��

top

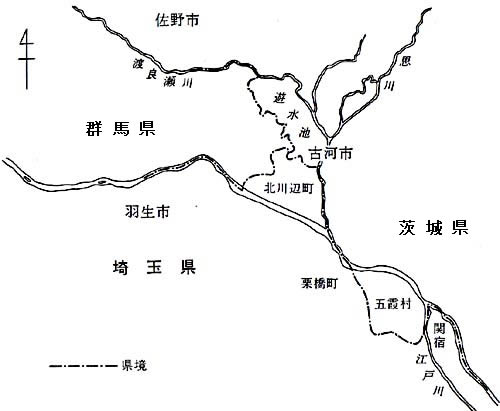

�@�k��Ӓ��̖k�ׂɂ��鋌�J���i���イ��Ȃ��j�����A��������܂ł́A�k��ӂƂقړ����悤�ȏł������Ǝv����B

�@�����l�O�N�i����Z�j�Ȍ�̓n�ǐ���̋ߑ�I���C�H���ȑO�́A�n�ǐ��썶�݂̂Ђ낢�Ꮌ�n��т́A�����悤�ȗ֒��i�킶�イ�j�I�_�����i������ꂽ�ɂ������Ȃ��B

�@���Ȃ킿�A���R��h�ɏW��������A����A�Ƃ���ǂ���ɐ��˂�����A���̏�ɐ�����y�������݂���A�����̉Ƃ̓V�䂩��͏M���������Ă����B

�@���̂悤�Ȍ��i�́A���a�O�Z�N���܂ł́A�S��������Ƃ���Ō���ꂽ���A���̌�̑S���I�s�s���ƁA�͐���C�H�����������߂ɁA���܂ł́A����߂Ă�����ꂽ�n��ɂ��������Ȃ��Ȃ����B

�@���́A�k��Ӓ��́A�����z�Ŏ����ɂ���Ĕp���ƂȂ����J���i��Ȃ��j���Ɠ����悤�ɁA�V���r�ƂȂ��Ĕp���ƂȂ�v�悪���\���ꂽ���A�k��ӂ̐l�X�͈�v�c�����āA�������ۉ^�����ӂ��߂ċ��������A�Ƃ��Ƃ��n�ǐ��V���r�v�悩��A�k��ӂ��͂�����邱�ƂɂȂ����B

�@��������Ƃ����A�R����`��搉̂��Ă��������ɂ́A�������ۘA���͔���������A�l�ʑ^�̂ł������B

�@���̂Ȃ��Ŏ咣����ʂ������Ƃ́A�܂��Ƃɗe�ՂȂ�ʂ��Ƃł������Ǝv����B

�@�֒��̑��́A��������ǂ����̒�h�����A�S�����v���A��h�̏�Œ����ԋ�����������������ȂǁA�܂��ɉ^�������̂ƂȂ��Ă���B

�@������֒��ӎ��A�܂��͗֒������ƌĂ�Ă���̂́A�֒��ɏZ�ސl�X�́A���Ɠ��ȁA�y�n�Ɛ��ɂ������鐶�����o���炭��l������\�����Ă���B

�@����͂Ƃ��ɁA���Ȓ��S�Ȕr���i�͂����j�ӎ��̂悤�ɓ`�����邪�A����ł͗֒��̏Z���ɂ͎���ȉ��߂ł��낤�B

�@�������A�֒��̏Z���Ƃ��̎��Ӓn��̏Z���A�ؑ\�쉺����̂悤�ɁA�����̗֒����א����Ă���ꍇ�̗֒��Ԃł́A�Â����炷��ǂ��Η��������Ȃ������B

�@����́A�����߂����ė��Q���S���������邩��ł���B |

�ؑ]�쉺����̗֒�

|

6 ���i�����j�쎖��

top

�@�����i�Ȃ���j�쉺�����̉E�ݑ��ł��A�֒��i�킶�イ�j�Ԃ̑Η��͂������킴�ƂȂ�A���ɏ��a�l�N�̍Ґ쎖���͗L���ł���B

�@�㗬���͓̉n�i�����ǁj�֒��̔r���v��ɂ������āA����ɂ���Ĕr���s�ǂ�����������̂���A�������̖n���i���̂܂����G�g�������z�����ꏊ�j�ƐX���i����ׁj�֒��͂͂����������A���ɗ��R���o������呛���ƂȂ����B

�@�֒��̐l�X�́A�݂�����̓y�n�Ɛ��̂��߂ɂ́A�R���Ƃ����������Ƃ��������Ȃ��ڂǂł������B

�@���a�܈�N�㌎�����A�䕗�ꎵ���ɂ���āA�������i����ς��j�������ǐ�E�ݒ炪�ꂽ�B

�@���C���V�����́A�H���w�̂��������Œ��ǐ���킽��B

�@���̓S�����̖��Z�Z���[�g���������j��n�_�ł���B

�@�����́A���ǐ��h�ɂ����ĐX���֒�������A���̗֒����́A�����܂����v���A�₪�Ėk���̗֒����Z�����A�������̑啔���Ə㗬���̖n�����܂Ő��v���Ă��܂����B

�@�Ƃ��낪�A�������̗֔V�����́A���݂��֒��Ɉ͂܂�Ă��āA�Z�����������A�D�̊C�Ɖ������������ƁA���n�܂����Ȉ��̂Ђ낪��A�ӂ��悩�ȗ֔V�����̌��i�Ƃ��A�֒����i�킶�イ�Ă��j����ւ��ĂāA����߂đΏƓI�ł������B |

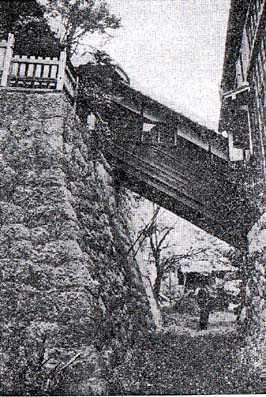

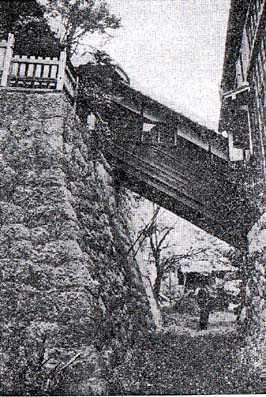

���ǐ�̔j��@���̂����߂��ɐV�����̊H���w�����邪�A

���̉w�����鎞�Ƀ}�X�R�~�͖җ�Ȕ���������B

���̍��͂܂��A�n�����֒��ɑ��鍷�ʂ��������̂��낤�B

|

7 �͂������֒���

top

�@�֔V�����͂Ȃ��_�Ƃ���̂ŁA�֒��炪�ۑ�����Ă����̂ɂ������A�n�����́A��_�s�Ɗs�ɂ͂��܂�A���s�̔��W�ɂƂ��Ȃ��ēs�s���������݁A�V���Z��n�̐l���̑啔�����A�T�����[�}�������߂�悤�ɂȂ��Ă����B

�@�����I�O�̍Ґ쎖���ŁA���łȒc���͂������āA�֒����L�̓y�n����鍰���������n���_���̖ʉe�́A���͂�S���Ȃ��Ȃ��Ă����B

�@���̂��߁A���̊J�Â��@�ɁA�֒���͂�����Ƃ��A���H����������Ă����B

�@�֒���̑��݂́A����̌�ʂɂ͊m���ɕs�ւŁA�}�C�J�[����̓����ƁA�������Ƃ̐i�W�ɂƂ��Ȃ��āA���X�Ƃ�����Ƃ���^���ɂ���B

�@�������A�v�������ʒ��ǐ�{���h�̌���ɂ���āA�Y����悤�Ƃ��Ă����֒��炪�A�֔V�����ɂ��ẮA�����Ɍ��ʂ����A������Ƃ肳���Ă����n�����́A�Z����Q�����������ƂɂȂ�B

�@���̐��Q�ł́A���̒n��Ɏc���Ă��������i�݂���j�͂Ђ����Ԃ�ɗ��p����A�傫�Ȍ��ʂ������B

�@�������A���̑O�N�␔�N�O�ɂ��킳��Ă��������������A�����̉Ƃł́A��������Q�������Ă��܂����B

�@���̐Z���n�ɐV�����̕ϓd��������A�����ɂ��Z�����āA���̂��ߐV�����͈ꎞ�X�g�b�v�����B

�@����Z�p�̘�����炵���ϓd������Q�ɂ����A������A�]�ˎ���ȗ��̐����ɂ̂���āA��Q���܂ʂ��ꂽ�֒��̖��������낵�Ă������i�́A�Z�p�̖ӓ_���A����ɂ������ɖ��炩�ɂ��A����Z�p�̂�����ɂ��čl�����܂���̂ł������B

8 �������i�����͂�j����邽�߂̐���

top

�@�ؑ\�O��A���Ȃ킿�A�ؑ\�i�����j��E�����i�Ȃ���j��E�K���i���сj��̉������ɁA�����̗֒����Ђ��߂��Ă���̂́A�����̎��R�n�`�Ɛ�Ƃ̊W�̂��߂ł���A����ɂ��킦�āA�]�ˎ���̎�������̂��߂ł�����B

�@���̖ؑ\�O��̃f���^�n�тł���Z���i�̂��сj����́A�������������������A�������������ɒႭ�Ȃ�悤�ɌX���Ă���B

�@���̖ؑ\�O��́A���Ƃ��ƈ�̐�ł������B

�@������A��������̂��ق��O���l�ł������A�I�����_�̃f���[�P�̐v�ɂ��ƂÂ������H���ɂ���āA�O��ɕ������A���������ɍ^�������ł��Ȃ��悤�ɂ��āA�Z������̐��Q���y�����邱�Ƃɐ��������B

�@�������A�]�ˎ���ɂ����ẮA�����̉͐�͂��������ɗ������A��^���̂��тɂЂ낢�͈͂ɔ×����A�����̂ނ���������ł������B

�@����ƍN�́A�����̔����˂�D��I�Ɏ�邽�߂ɁA�c����O�N�i��Z�Z���j���痂�N�ɂ����āA�ؑ\�썶�݂ɁA���R�i���ʂ�܁j����͌��ɂ�������x�i��Ƃ݁j�܂ŁA��܁Z�L���̘A�����h���킸����N�ł����������B

�@���̌v���i�����A���̌v������Ă��̂��A�ɓޔ��O���i���Ȃт���̂��݁j�����ł���B

�@���̂��߂��̒�h�́A�u��͒��i���������Ă��j�v�A�܂��̖����u�ɓޔ��O��v�ƌĂꂽ�B

�@�ؑ\��̓����A���Ȃ킿���ݑ��������A������ɂ̂ݑ��h���������A�Ⴂ�����ɂ͒�h�����点�Ȃ������̂ł��邩��A�ؑ\��E�݁A���ǐ�A�K�����ʂ́A�^���̔×��ɂ܂�����ꂽ�B |

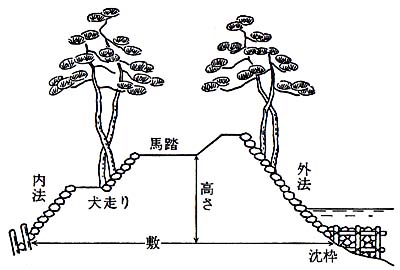

�n���@10.9�`18.2m�@�����@9.1�`14.5m�@������@5.4m���O

��́i���������j��B�ؑ\��̍��݂ɂ̂݁A

���̂悤�ȗ��h�Ȓ�h�������Ă����B

�����˂͌�O�Ƃ������̂Ŗ��{���瑽���̉��b�������Ă������A

�����̑�����̎��A�ˎ哿��c�����F���˂Ƒg���

�����ďo�����Ȃ��������߂ɖ����ېV�ƂȂ����B

�i�w�����̔����ˁx�N��F�����j

|

�@�����ł����ɏZ�ސl�X�́A�X�̏W�����Ƃɂ܂�����������ޒ�h�A�܂�A�֒�����������Ĉ͂݁A���q�����̂ł���B

�@���݂ł́A�����������Ƃ͂ł��Ȃ����A��������ɂ͂ނ���A���ʂ̎������j�ł������B

9 �]�˂𐅊Q�����邽�߂�

top

�@�����쒆�����牺���ɂ����ẮA�k��ӂɂ����炸�A�������̗֒������݂��A���ꂼ����L�̐��h�i�����ڂ��j�ɂ��^���h��̐��������A����ɂ��������y�n���p�ƁA���ւ̂����݂ȑΉ����s���Ă����B

�@���̂悤�ȗ֒��̂������ŁA�����^���ɂ́A�قƂ�ǎ����I��Q���������ɂ���ł����B

�@������S�̂��猩��ƁA��^���ɂ������ẮA������i���イ���傤�Ă��j��v�i���Ȃ߁j�Ƃ��A�����艺���́A�֒��W

�����ӂ��ފe�n�悲�Ƃ̐��h�ɂ���āA�S�̂Ƃ��đ��Q�������悤�Ƃ��Ă����B

�@���Ȃ킿�A��^���ɂ������ẮA���̂悤�Ɋe�n�悲�Ƃɕ����I�ɍ^�������߁A�������A���ɍ]�˂ɑ��Q�������Ȃ��悤�ɁA�����Ƃ��Ă����̂ł���B

�@�n�ǐ��썇���_����]�ː삪���h����܂ł̂������́A�Â����痘���쎡���̓�ł���A����ւ̑�Ƃ��āA�֒��̂͂����Ă��������͑傫�������B

�@����ɁA���̋�Ԃ͗�����×������肩�����Ă������߁A���H�̕ϓ]���͂����������B

�@�k��ӂ�܉��i�����j���A���݂̌������猩��ƕs���R�Ȕz�u�ɂȂ��Ă���̂��A�͐�̗��j�I�o�܂̕��G���������Ă���Ƃ����悤�B

|

�����쐅�n�Ñ�z��}�\�\�֓�����͕��R�Ȃ̂ʼn͐�A�Ώ������G�ɓ���g��ł����̂��A���N�������č��̎p�ɂȂ��Ă���B

|

10 �]�˂ւ̐��H������

top

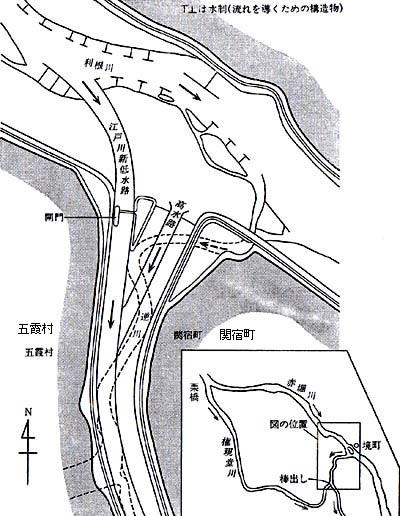

�@�I�����甪�L�����ꉺ��Ɗ֏h�ŁA�E�ݑ��֍]�ː삪������A���̍]�ː�́A�֏h���瓌���p�܂ŘZ�Z�L���𗬂��B

�@�㗬���̊֏h��������܂ł̈ꔪ�L���́A���ԕ��̕����i�ق�����ȁj���������i���Ȃ̂��j�܂ł̎l�L�����̂����ẮA�֓����[���w�̑�n���@�肩�������̂ŁA���̔N��ɂ��Ă͂��낢��Ȑ������邪�A���i���N�i��Z�O�܁j�ɋN�H���A���ꔪ�N�ɒʐ����A�Ȍ�앝���Ђ낰�A���ی��N�i��Z�l�l�j�v�H�Ƃ��������L�͂Ƃ���Ă���B

�@�]�ː��l�H�I�ɊJ�킵�����R�́A�����̒n��̐��Q���y�����邱�ƂƁA�]�˂֕ĂȂǂ��^�Ԑ��H���K�v�ł���������Ǝv����B

�@�Ƃ����̂́A������̍^���������i�ӂƂЁj��ɏW�����A�������A������͓̉��ɓy�������܂��ď㏸���A�����̒n���̍ЊQ������������������ł���B

�@�������A���ꂾ���̓��@�ŁA��l�L�����̑�y�؍H�����s�����Ƃ͍l�����Ȃ��B

�@�]�˂ւ̐��H�̊J�����A���傫�ȗv���ł������ƍl������B

�@������̉͏��㏸�́A�M�^�����s�ւɂ��Ă����Ǝv���邩��ł���B

�@���n�̐�͍^���̂��тɔ×����₷���A���邢�͓y�������������Ă��āA�Ƃ����[���Ƃ��납�ω����A�����̌����ɂȂ��āA�M�^�ɂƂ��Ă͓s���������B

�@����ɔ����āA��n���@������́A���݂ɍ��n���Ђ����A�×����Ȃ��A�K���Ȑ앝�ŗ��H�͌Œ肵�A���[�͔�r�I�[���A�͏��㏸���ɂ������߁A�M�^�ɂƂ��Ă͗L���ł���B

11 �]�ː�ւǂ̂��炢�̍^�����𗬂��̂�

top

�@�����Ƃ��A������艺���ł́A��n���͂Ȃ�ĕ��n�𗬂���ƂȂ邽�߁A�͏��ɓy�������܂��ď㏸���₷���A���ۈ�O�N�i�ꎵ�j�ɖ��{�́A�O�Z�������̋��z�𓊂��āA���H�̟��ցA�����H�i���傤�����끁�܂��肭�˂����͓����܂������ɂ��邽�߂ɁA�l�H�I�Ɍ@�������H�j�̊J��A�z��Ȃǂ̑�H�����s���Ă���B

�@���̍]�ː�́A�J�퓖���̊��i�N�Ԃ���ꔪ���I���܂ł́A�V������A�܂��͗�����ƌĂ�Ă����B

�@�����Ƃ��A�ꔪ���I�Ȃ��ɂ́A�]�ː�ƌĂ�Ă������Ƃ�����B

�@�����Z�N�i�ꔪ�Z��j�A�Ԗx�삪�Z���[�g���ɐ앝���Ђ낰���A������̍^�����̂قƂ�ǂ��A���݂̗����쉺�����ʂ֗����悤�ɂȂ��Ă���́A�]�ː�́A������Ƃ͌Ă�Ȃ��Ȃ��Ă���B

�@�Ƃ������Ƃ́A�]�ː�J��̂���́A�]�ː삪������̖{���Ƃ݂Ȃ���Ă������߂ɁA������ƌĂ�Ă����̂ł��낤�B

�@���āA������̏㗬�����痬�ꉺ���Ă����^�����̂����A�ǂ̂��炢�̊����ō]�ː�֗��������A�]�ː�J��ȗ��A���݂ɂ�����܂ŁA�����쎡���ɂƂ������v�ȉۑ�ƂȂ��Ă���B

�@�������A����́A�n�ǐ��V���r�Ƃ��A�����̖����Ƃ����ڂɊW���Ă���B

�@��㐢�I�͂��߂ɁA�Ԗx��̐앝���Ђ낰���A��������A�]�ː���͂��߁A������E�ݑ��ɑ����̎����H�����s���A�^�������헤�i�Ђ����j����ʂ֗����A������E�ݑ�����낤�Ƃ��鎡���Ƃ��Ă���B

�@���Ƃ��A�������N�i�ꔪ�Z�l�j�ɁA�������i����ǂ��j��ƍ]�ː�̒�h����������A��������h�̑O�ʂ̐�̒��ɁA��������̍Y�������āA�]�ː�֍^�������ꂱ�ނ̂����Ȃ����悤�Ƃ��Ă���B

12 ���{�̖�

top

�@���̕��j�͓V�۔N���i�ꔪ�O�Z�`�l�l�j�ɂ���ɋ�������A�]�ː�ւ̓����ɖ_�o�i�ڂ����j���ƌĂ����̂�����A�ł��邾���]�ː�ɍ^�����͂���Ȃ��悤�ɍH�v���ꂽ�B

�@�������A�^�����܂Ƃ��ɂ����闘���쉺�����A�헤�i�Ђ����j����ʂ̊댯�́A����ɑ������ƂɂȂ����B

�@���̕��j�́A������̏㗬���A���ɓn�ǐ��썇���_�t�߂̔_���������h�����邱�ƂƂȂ����B

�@�܂�A�^�����]�ː�ɏ\������Ȃ��悤�ɂ���A�㗬���̓n�ǐ��썇���_�t�߂���A�I���A�֏h�ɂ����Ă̍^�����A�X���[�Y�ɂ͗���ɂ����Ȃ�A���̒n��̐��Q�댯�x�������ƍl�����邩��ł������B

�@���͂łׂ̂��c�������̎咣�����̓_�ɂ������B

�@�]�ː�����̖_�o���Ƃ́A�]�ː앪��_�̍A�i�̂ǁj�ɂ�����֏h�ɁA���݂���h��ˏo�����A����ɉ݂͊ɍY�������āA�^�����������ɂ����Ȃ�悤�ɁA�^�������̕������߂����̂ł���B

�@�������A�㗬�̓n�ǐ��썇���_�t�߂̔_���́A�������������炰��Ӑ}�������āA���{�́A�]�ː�̓����͎O�[�g���ȏ�͂��߂Ȃ����Ƃ���A�ŏ��A�^�������]�ː�ɗ���ɂ������邽�߂ɁA��������݂̉͊����ɑł�����{�Y�͂Ƃ�̂����Ȃǂ̑[�u�i�����j�����Ă���B

�@����A�����쉺�����̐��Q��Ƃ��ẮA�k�Y�i��������j���璼�ڎ������i�����܂Ȃ��j�ւƕ����H���@��A���̒n��̐��Q���Ȃ������Ƃ����B���̈ẮA�����ܔN�i�ꔪ���j�ɗ��Ă��ꂽ���A���ǎ������Ȃ������B

�@�܂��A����i����ʂ܁j�J��ɂ�闘���앪���H�̎�������������ꂽ���A������������Ȃ������B

13 �Ȃ��]�ː�̖_�o�i�ڂ����j���͋������ꂽ�̂�

top

�@���ǁA��㐢�I�͂��߈ȗ��́A���{�̗����쎡�����j�́A�]�ː�ւ̓����ł���֏h�܂ł̉E�݁A���Ȃ킿�쑤�ɍŏd�_�������A�����썶�݁A�n�ǐ��쉺�����A�����쉺�����̏�K�I���Q�ɂ������ẮA�������̑���l���A�H�����s�������A���ʂ̂��鎡����������ł��Ȃ��������߁A�����̒n��͋]���ɂȂ��Ă����Ƃ�����B

�@���̂��Ƃ́A���R�A�������߂���Η����͂��߁A���E�݁A�㉺���̑Η��݁A�������{�͂��̍������Ђ������ƂƂȂ����B

�@�������{�́A�I�����_����̂��ق��O�l�́A�����h�E�⃀���f�����A�]�ː�_�o���������ᔻ�����ɂ�������炸�A�_�o�����ނ��닭�����A���ɁA�������N�ƎO��N�ɂ́A����ɂ����̐앝���킸����Z���[�g���ɂ܂ŁA�ɒ[�ɂ��߂��B

�@���̗��R�ɂ͂��낢��Ȑ�������A�����ł͂��Ȃ炸�����͂����肵�Ȃ����A�������R�̍z�ł��A�]�ː삩�瓌���ɂ܂ł���Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ł������A�Ƃ���̂������Ƃ��L�͂Ȑ��ł���B

�@�������A�܂������z�ł��g�債�Ȃ��܂�����A�_�o�����������Ă���̂ŁA���̐������ł͐����������Ȃ��B

�@�܂��A�]�ː�͌����݂̍s���i���傤�Ƃ��j�́A�퍑����ȗ��A�֓��ɂ�����M�d�ȉ��c�n�тł������B

�@���݂ł����̒n��ɂ͉��l�Ȃǂ̒n�����c���Ă���B

�@����ƍN�����̉��c���d�����A���̉͌�������c��ɘA������^�͂Ƃ��ẮA�������i���Ȃ��j����J�킵���قǂł���B

�@�吳�Z�N�i���ꎵ�j�A�����p�̍����ɂ���ЊQ�܂ŁA�]�ˁE�����ɂ��������Ƃ������āA�s�����c�͏d�v�Ȗ����������Ă����B

�@�]�ː�̖_�o���������������ƁA�s���n��̐��Q���ւ��Ă��邱�Ƃ�����A�_�o���́A�s�����c����邱�ƂƁA���������̐l�����������Ă����s���n��́A���Q��ł͂Ȃ��������Ƃ̐�������B

�@���c�́A�z�łɂ���Ēv���I�Ō��������鋰�������A�����z�Ŏ�����́A���������_�o�������߂āA���c���z�Q�������낤�Ƃ����̂�������Ȃ��B

14 �㗬�Ɖ����Ŗ������鎡������

top

�@�n�ǐ��쉺�����̐��Q�ƁA�]�ː�_�o���̊W�ɂ��ẮA���łɏЉ���Ƃ���ł���B

�@�����ɒ������߂��������������Ƃ��ɁA�����Ɠn�ǐ��V���r�̊W�ɂ��Ă��ӂꂽ�B

�@�����̊W���܂Ƃ߂�ƁA�����Ƃ��̉����̋��A�n�ǐ��V���r�A�]�ː�_�o���A���ꂼ��̎�����́A���ڂɂ�����肠���Ă��邱�Ƃ��킩��B

�@���Ȃ킿�A�����̂���܂ł̖�����ے肵�A���������Ђ낰��A�������֗����^�����ʂ́A��������ɑ��傷��B

�@���̑�Ƃ��ẮA�n�ǐ��V���r���������A�]�ː�_�o�����Ƃ肳���āA�]�ː�ɑ�ʂ̍^���𗬂ꂳ����悤�ɂ������B

�@���͂Ђ낰�Ă��A�]�ː�_�o�����c���Ȃ�A�n�ǐ��V���r�̋K�͂�����ɑ傫�����A�ꍇ�ɂ���ẮA�����_�t�߂̍��݈�т��A��^�����̔×��n�Ƃ��ċ]���ɂ��邩�A�����쉺�����ɁA����ɕ����H���@��Ȃǂ̑�v����l���˂Ȃ�Ȃ��B

�@�����l�O�N�̑�^���́A���̖�������ۑ�ɁA�Ȃ�炩�̉��������܂邱�ƂƂȂ����B

�@���̍^���ɂ��×��́A���}�Ɏ����Ƃ����ł���A�����̔j��ɂ���āA��ʌ��A�����{�̒Ⴂ�������Ђ낢�͈͂ɐZ�����A�����ł́A���L�i�������j�썇���_�t�߂��j�炵�����߁A���݈�т͐��v�����B

�@�Z���ʐς͓�O���w�N�^�[���A���Ȃ킿���i�̎O�{�ɑ�������Ђ낳�ł������B

�@���̑�^�������������ɁA�ː�����̒����ƁA�������̖����ɏI�~���������ꂽ���Ƃ́A���łɎ��͂ɂ����Ăׂ̂��Ƃ���ł��邪�A�]�ː�_�o�����܂��P������邱�ƂɂȂ�A�]�ː�͊g��v��ɂ���āA�^�����ʂ���������ɓ�{�������������ƂƂȂ����B

�@����ɂƂ��Ȃ��āA�֏h�͐}�̂悤�ɋߑ�I�ȍ\���ƂȂ������A���̌�̑�^���ł��A�]�ː�ւ͂��Ȃ炸�����v��ǂ���ɂ͗��ꂸ�A�����쉺�����̕��S���y������̂͗e�Ղł͂Ȃ��B

|

����43�N�̍^���ɂ��×��旪�}�B

|

15 ��̊֏��Ƃ��ĉh�����֏h

top

�@�֏h�́A���̖�������킩��悤�ɁA�]�ˎ���ł́A�֓��ł͔����ƂƂ��ɁA�����Ƃ��d�v�Ȋ֏��ł���A���������܂ł́A������̐�ōő�̓s�s�ł������B�M�^���d�v�ł����������ɁA���̒��̔ɉh�Ԃ肪���̂��B

�@�����Ƃ��A�֏��Ղ́A�͐���C�̂��߁A���݂ł͐��ɂȂ��Ă��܂����B

�@�Ȃɂ���A�����ꎵ�N�ɂ́A�S�{�삩��֏h�܂Ō���l�Z�Z�z�A�����쉺������͌��O�Z�Z�Z�z�̏M��������ʂ����Ƃ����B

�@�킩���ōŏ��̊O�D�D�A���ʉ^�ۘZ�Z�g�����A������Z�N�֏h�ɂ��ڌ������đ劈���Ɠ`������B

�@������c���A���Ɩ�c�̒��ԂɁg�^�́h�Ƃ����w������B���̉w�������ƁA���������ɉ^�̖͂����×����Ă���B

�@�g�^�͕s���Y�h�A�g�^�́��������h�A�g�i���X���h�ȂǁB

�@���́A�����ē��{��̉^�͂������ɂ������̂��B

�@�֏h�����Z�E�܃L�����ꉺ��ƁA�E�݂ɗ����^�͂�������A�]�ː�ւƘA������B

�@���̉^�͂́A�������N�Z���A�����^�͉�ЂƂ������c�ŊJ�ʂ����B

�@���C���{���̓S�����悤�₭�J�ʂ����N�ŁA�S�����݂ɐ��{���͂����A���z�̓������s���͂��߂�����ł���B

�@�������_���n�тł́A�삪��ʘH�Ƃ��āA��͂�����Ƃ��d�v�Ȓn�ʂ����߂Ă����B

�@���ɁA�������N�������C���o�ꂵ�����Ƃ́A�M�̓��ł����ɂƂ��ẮA��ʊv���Ƃ����������I�����ŁA��͂䂫�����M�łɂ�����Ă����B |

�֏h�n�_�ł́A�]�ː�ւ̗����߂��邽�߂ɁA

����ɍH����������ꂽ�B

|

16 �����^�͂̊���

top

�@�]�ˎ���ȗ��A�����̗A���͂قƂ�ǐ��H�ōs���Ă���A�֓��ł͗����쉺�����𒆐S�ɁA���H���Ԃ̖ڂ̂悤�ɂ͂��Ă����B

�@���Ƃ��A��������͈����G�i���Ԃ��܁j����ւĊC�H�œ߉ϖ��i�Ȃ��݂ȂƁj�ցA����ɟ����i���ʂ܁j�A�k�Y���ւė�����ցB��Â���͋S�{����o�R���ė�����ցB�M�Z����͉��m�c�A�؉����ւė�����ցB

�@������ɓ��B�����M�́A�]�ː�o�R�ō]���i�����j�ցA���k��z��̕ĂȂǂ̔_�Y�����^�сA���q����͊e�퐅�Y�����]�˂ւƂ͂��ڂꂽ�B

�@������͌�������M�������܂ł���ɂ́A�֏h�܂ň��Z�L�������̂ڂ��Ă���A�]�ː��Z�Z�L������˂Ȃ�Ȃ��B

�@�����ẮA�Ĕ��Z�Z�U���ς����M�i�������Ԃˁj���A���q����]�˂܂Ŗ��Z�Z�L��������̂ɁA��Z�������ܓ����������Ă����B

�@�����Z�k���邽�߂ɗ����^�͂��@��ꂽ�B�����^�͉͂������E�܃L���A�앝��Z���[�g���A�ӂ����͊������ł��A��E�ꃁ�[�g���ɕۂĂ�悤�ɂ����B

�@���̉^�͂��J���āA�����܂ł̐��H�͎l�܃L���Z�k����A���q�������C�͈ꔪ���Ԃł�����悤�ɂȂ����̂́A���̍��Ƃ��Ă͉���I�Ȃ��Ƃł������B

�@�J�ʂ���吳�����܂Ŗ�O�Z�N�Ԃ́A������Z�Z�z�ȏ���̏M���^�͂�ʉ߂��Ă����B

�@���݂ɂ͌����ȍ������A�����A���`�D�͉Ԍ��q�łɂ��킢�A���Ăɂ͂����Ȓނ�l���A�蒷�G�r��ނ�ɂ���Ă����B

�@�Ƃ��낪�A�S���̔��B�́A�M�^�����傶��ɐ��ނւƂނ��킹�A���a�����ɂ́A�^�͉�Ђ͌o�c�s�U�ɂ�������A���݂̍��������ă}�L�ɂ��Ă��܂��A�^�͂̕����i�ӂ����j�����Ƃ낦�Ă������B

17 �����p�����H�Ƃ���

top

�@�Ƃ��Ƃ����a��Z�N�ɂ͉^�͕͂��A���������Ȃ���ꖜ�܁Z�Z�Z�~�ʼn^�͉�Ђ��甃���������B

�@�����Ȃ̗��ꂩ�猩��Η�����h���i�͂���j�ƂȂ��������^�͂́A�Ȍ㎡���v��̂Ȃ��ɂƂ肱�܂�A�ߔN�̓n�[�ނ�̖����Ƃ��āA�x���ɂ͒ނ�q�̎��������ƂȂ�ԁB

�@���̗����^�͂��A���a�܈�N�Z���A��c�����H�Ƃ��čĐ������B���ݏȂ͂��̉^�͂����āA������̗������]�ː�ɉ^�сA�����A��t�A��ʂ̓s�s�p�����v���܂��Ȃ����߁A���b�ő��Z�������[�g�����^�ԓ����H�Ƃ����̂ł���B

�@���������H�Ƃ��ĐV���ɊJ�킷��A���������̋��z���K�v�������ł��낤���A�Z���̈ړ]���Ƃ��Ȃ��A����ɑ�ςނ��������b�ɂȂ����ł��낤�B

�@�M��ʂ����߂Ɍ@�������H���A�M��K�v�Ƃ��Ȃ��Ȃ��������A�ӂ��ꂠ�������s�s�̐����p�����܂��Ȃ����߂ɁA�𗧂��Ă���̂ł���B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|