|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 一〇章 一一章 一二章

第一一章 利根川の長い水の旅

1 合流点における水害対策のむずかしさ

top

利根川を、利根運河地点から一キロさかのぼると鬼怒川が、そこからさらに一八キロ下ると、小貝(こかい)川が北側から利根川に流入する。

鬼怒(きぬ)川合流点付近には、一三三ページの図のように、菅生(すごう)、稲戸井(いなどい)、田中の三調節池が、利根川の左右岸にもうけられている。

鬼怒川合流によって増大する洪水流量を、ここで遊水させて、下流部への洪水を調節するためである。

田中、菅生調節池は、戦前、それぞれ昭和八年、一〇年にすでに着工、越流堤(えつりゅうてい)はそれぞれ昭和二五、三〇年着工、昭和三四年頃完成した。稲戸井遊水池は、昭和四六年着工、現在ほぼ完成している。

なお、鬼怒川上流には、五十里(いかり)、川俣(かわまた)、川治(かわじ)という三つの多目的ダムが、洪水調節など

のために建設されており、八章で紹介した、大谷川砂防の行われている日光も、この川の上流部である。

渡良瀬川合流点付近の治水策は、足尾鉱毒問題までからんで、いかにむずかしいかはすでにのべた通りである。

一般に、比較的大きな支流が本川に合流する付近は、治水がむずかしいところでもあり、治水技術者の腕のふるい場所ともいえる。

鬼怒川の場合は、本川両側の調節池で洪水を調節しているわけである。

つぎの小貝川の場合には、本支川とも調節池に適した場所がない。

合流点の二キロ下流の布川(ふかわ)は、川幅が急にせまくなっているため、小貝川の洪水の合流は、スムーズには流れない。

おまけに、小貝川下流域の土質は化土(ケド)といって、堤防をきずくにも適さず、治水の泣きどころといえる。

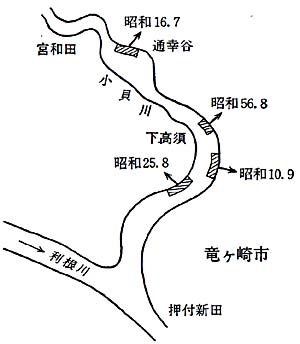

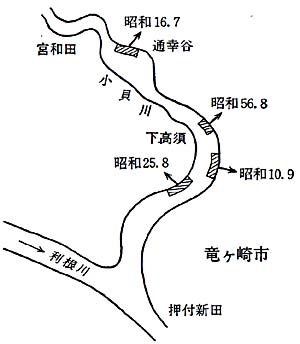

小貝川下流部は、ここ半世紀の間に、右の図のように、じつに四回も破堤していることが、なによりの証拠である。

ここの合流を処理するのに、左のページの図に示すように、小貝川の合流を、布川の狭窄部の下流側へもっていく放水路案が、昭和初期から計画され、昭和二五年の破堤直後には、具体案が提示された。 |

小貝川の決壊個所

|

しかし、それによって土地をうばわれる人々を中心に、はげしい反対運動が発生したこともあって、建設省はこの案を断念し、右の図のように、小貝川の利根川への合流を下流側に下げ、本川の逆流や、小貝川洪水流の合流をやわらげる背割(はいかつ)提案をとろうとした。

ところが、この案によっても多数の人々に移転してもらわねばならず、さらにその区域は最近宅地化かすすみ、この案の実行もいよいよむずかしくなった。

昭和五五年、建設省はこの案もあきらめ、小貝川の堤防を特別に強化する方法を採用したが、昭和五六年八月、台風一五号による洪水で、合流点から三・七五キロさかのぼった地点の左岸堤防が切れ、竜ヶ崎市を中心に、三三〇〇ヘクタールが水没してしまった。

小貝川の水害史は、合流点における洪水対策のむずかしさを示す典型例といってよい。 |

小貝川の、利根川への合流をめぐる、いくつかの治水案。

|

2 一〇メートルをこす大堤防

top

小貝川合流後、二キロ下って、利根川は布川(ふかわ)地点で川幅がせばまり、これをすぎると、あとは河口までの七六キロは、川幅もひろくなり、ふだんの流量も大きく、さすか日本一の大河と思わせる風格でゆうゆうと流れ下る。

明治以来、計画規模が何回も拡大され、いまでは利根川本川のすべてに、河口近くの一部をのでいて、高さ一〇メートルをこすアースダムのような大堤防が延々とつづく。

何回かの計画変更をへて、堤防断面が次々と大きくなってきた経過は、一〇七ページの図に示した通りである。

この大堤防を維持管理するには、つねに細心の注意をはらっていなければならない。

いつ大拱水がきても、水がもれたり堤防か欠けおちたりしないように、堤防を定期的に見張り、点検し、危険と思われる個所を見つければ、すみやかに補強などの対策をうつ。

モグラやネズミが穴を開けないよう、乱暴なオートバイ遊びで破損されないよう、かってに芝をもっていかれぬよう、さまざまな監視が必要である。ときには、砂利採取が堤防のちかくまで行われ、堤防のあしもとをあやうくすることさえある。

草かりもキチンとされ、手入れのゆきとどいた堤防は、漏水などの危険な箇所も発見しやすく、見る人に安心感と、簡潔明快な風景美をあたえる。

利根川の堤防には、ところどころ牛の放牧も見られ、季節によっては、凧あげ、サイクリング、釣り人など、老若男女、思い思いに楽しむ姿が堤防の内外に見られる。

3 利根川河口堰(かこうぜき)

top

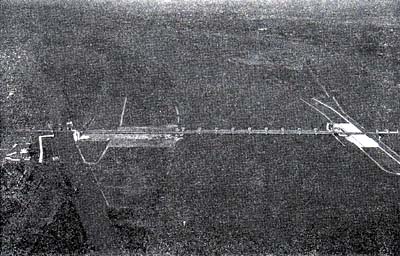

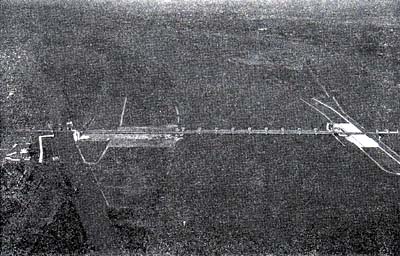

小貝川合流点から下ること六〇キロ、巨大な堰(せき)が川を横断し、流れをせきとめつつコントロールしている。

昭和四六年の春に完成した利根川河口堰である。ここから太平洋に接する利根川の河口までは、一八・五キロである。

毎日の潮の干満(かんまん)の彫響は、河口から七六キロの布川(ふかわ)までおよぶ。

河口堰によって塩水のさかのぼるのをふせぎ、さらに上流部のダムのように、いくらか貯水も行って、東京都、千葉県、埼玉県の都市用水を、毎秒二〇立方メートル供給し、農業用水も新たに、毎秒二・五立方メートルを開発した。

河口堰完成により、これより少し上流の農業用水取水が、大渇水期にも可能となったことは、大きな成果である。 |

利根川の河口堰

|

下流部では、大渇水で川の流量がへると、塩水はいつもより上流までさかのぼり、川から取水利用できなくなる。

日本の農業用水は、川からの場合ほとんど水田用水であり、塩分がふくまれては使いものにならないからである。

この河口堰から約五キロさかのぼった笹(ささ)川のあたり、右岸側に大利根用水、さらに約一七キロさかのばった佐原では、同じく右岸側に両総用水の取水口がある。

それぞれ第二次大戦後に完成した、念願の大農業水利事業である。

前者は毎秒約一〇立方メートルの水を利根川からとり、昔から水不足に悩んでいた九十九里浜へ送り、旭市や干潟(ひがた)町の農地は、これによってすっかり変わった。

かつて、笹川と飯岡、八日市場をむすんだ内側に、椿海(つばきのうみ)という大きな沼があった。

ここに寛文一〇年(一六七〇)に大干拓事業が行われ、二七〇〇ヘクタールの耕地を開発し、“干潟(ひがた)八万石”といわれる穀倉地帯が生まれた。

これによって、幕府からの借金をすっかりかえし、江戸時代における代表的干拓事業として名高い。

両総用水も毎秒約一五・五立方メートルを取水し、その周辺農業を一新させた。

しかし、利根川が渇水となると、海水がこれら両用水の耿水口までさかのぼり、農業用水としては使えなくなる。

河口堰はこの点でも、農業に大きな利益をもたらした。

昔から比較的小さな川では、河口ちかくに潮止め堰、潮止め水門などをもうけて、塩水を止めていた。

しかし、利根川のような、川幅も流量も大きい川に堰をつくることは、昭和三〇年頃までは、とてもできることではないと考えられていた。

水中での土木工事の技術開発や、長さ四五メートルもの水門をつくる機械技術の進歩などによって、このような大河口堰をつくれるようになったのである。

4 大量の土砂をどこに捨てるか

top

霞ヶ浦から流れてくる常陸川合流点から河口までは、以前から川底に土砂がたまって、河床があがるので困っていた。

そこでこの区間では、毎年大量の浚渫(しゅんせつ)が行われている。

昭和二四年から五三年までの三〇年間に、利根川下流部で浚渫した土量は、なんと五〇〇〇万立方メートルをこす。

東京の超高層ビルはいずれも約五〇万立方メートルであるから、これをますにして約一〇〇杯分である。

明治三三年の改修工事開始以来の、利根川下流部の総浚渫土量は、約一億一〇〇〇万立方メートルである。

この浚渫土砂の大部分は、沿岸一帯の低湿地に運ばれ、その干拓、湿田改良に大きな役割をはたしてきた。

土木工事においては、浚渫したり、山を切りひらいて生じた土砂を、どこへ捨てるかが重要な課題である。

捨て場がなければ、その工事をおこなえない。

このように、捨てた場所でその土が有効に使えるのが、昔から浚渫計画の理想である。

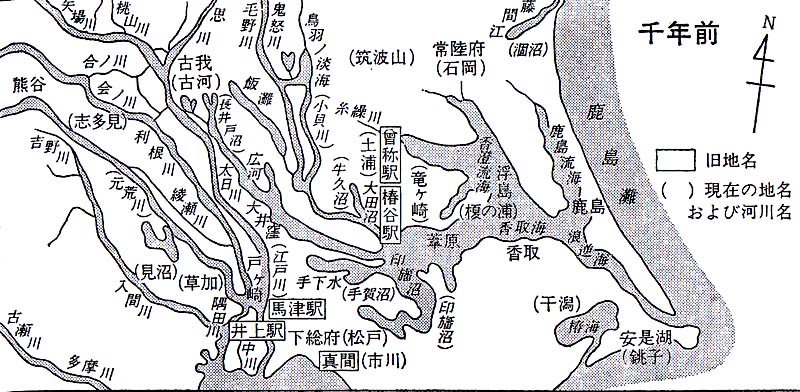

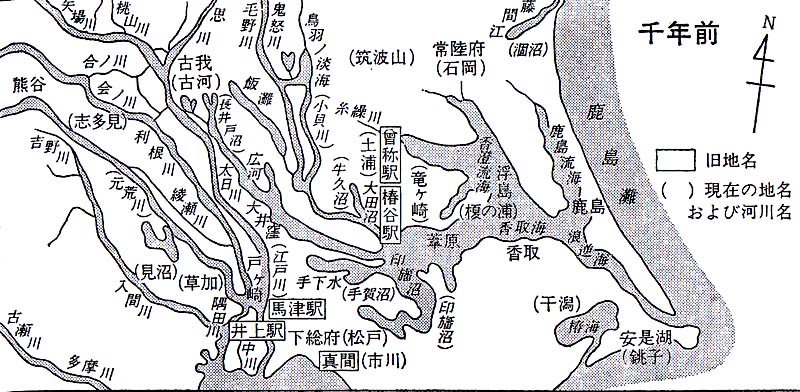

もともと、利根川下流域は、図のように広範囲に、湖や沼や低湿地が散在していた低平地であり、洪水時には一面海のようになり、洪水流もかならずしも一定の流路でなく、自由に流れていたと思われる。

洪水のたびに大量の土砂を、これら低平地にまきちらすようにおいていったにちがいない。

それを、明治以降の大工事で河道を一筋に固定したため、洪水時に上流から運ばれてきた土砂が河床にたまり、河口近くは、河床上昇に悩むようになった。

一方川辺低湿地は肥沃な土砂の供給をたたれてしまった。

浚渫土砂を低湿地に捨てるのは、昔は自然の洪水がしていた仕事を、人間が代わりに行っているようで、人間が洪水流をけんめいにおさえた結果を、“自然”がどこかであざ笑っているようにも思われる。

とすれば、浚渫土砂を捨てているのではなく、土砂の“還元(かんげん)”であり、自然の理に反抗した行為の“つぐない”ともいえるし、自然の循環システムを復元した行為ともいえよう。

|

千年前の霞ヶ浦(上)と現在の霞ヶ浦(下)

千年前の霞ヶ浦(上)と現在の霞ヶ浦(下) |

5 徳川家康の大治水計画

top

利根川下流部は、長い歴史をと心して、めまぐるしくその流路を変えてきた。

図に示すように、かつては荒川も利根川の一支流であり、大宮台地の西側ぞいに、おおむね現在の荒川筋が利根川の本流となって、現在の東京湾にそそいでいた。

鬼怒川は利根川とは別に、東方の銚子方面へと流れていた。

江戸時代初期から、利根川の中下流部には、さまざまな技術活動がくわわり、それまで自然流のままにまかされていた流路を、あちこちで固定しようとする一方、多くの人工水路が、舟運や農業川排水路として、開削されるようになった。

特に、利根川のいわゆる東遷事業として名高い大改修工事が行われ、利根川の本流の出口は、江戸湾から銚子へと変更されたといわれている。

徳川家康が、天正一八年(一五九〇)に江戸にはいってから、江戸を利根川洪水から守るため、利根川の本流のむきを、南進から東進へと変え、途中から常陸(ひたち)川へとつなぎ、銚子で鹿島灘へでる大治水案が計画された。

その事業が文禄三年(一五九四)から承応三年(一六五四)にかけ、六〇年の歳月をへて完成したと伝えられている。

6 利根川の流れが銚子にむかう

top

この話には、さらにつぎのようにエピソードがくわえられている。

家康が秀吉から武蔵国をもらったとき、家康の部下たちは大変不満であった。

当時は、京都大阪方面こそがもっとも価値のある地域で、武蔵国は面積こそひろいが、不毛の土地か多く、戦略的にもねうちがないとされていたからである。

しかし、家康は考えた。南関東は、開発さえおこなえば、きわめてゆたかで政治的にも重要な土地になる。

特に利根川をうまく治め、大洪水を銚子から太平洋へ導けば、江戸はすぐれた政治経済の中心になりうる。

そこで利根川の大治水構想を、伊奈備前守忠次にまかせ、忠次はさきにのべたような構想をたて、その実現にふみきったというのである。

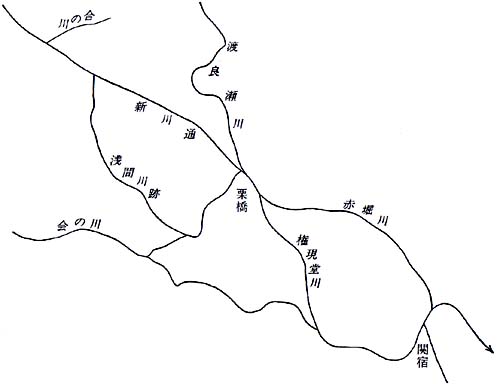

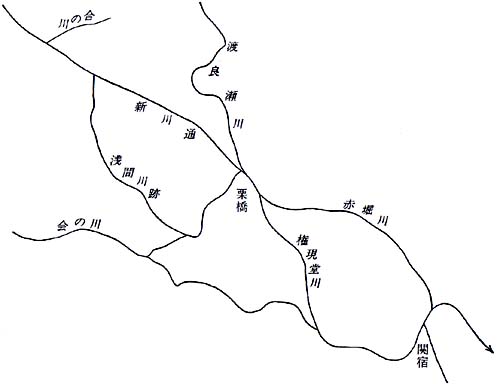

たしかに、天正一八年(一五九〇)には会(あい)の川がしめきられ、承応(じょうおう)三年(一六五四)に利根川と常陸川を結ぶ赤堀川が掘られ、両川が合わされ、利根川の流れが銚子方向に通ずるようになっている。

会の川は、享保(きょうほう)一三年(一七二八)、八代将軍吉宗(よしむね)時代につくられた見沼(みぬま)代用水の取水地点から、四キロ下った川俣付近から南へ分かれていた川である。

それをしめきれば、この部分から江戸湾への流れは止まることになる。

赤堀川は、それまで別々の川であった、

利根川と常陸川をへだてていた、関東ローム台地の分水嶺を切り開いた人工水路であり、掘ったロームの上が赤かったので、この名前がつけられたという。

北川辺町の話で紹介した新川通と、この赤堀川の掘削によって、利根川の東遷がいちおう完了したといわれている。 |

|

しかし、新川通も赤堀川も、掘削した川幅は約一三メートルで、その後の川幅の拡大もわずかな量であり、かつ勾配もゆるやかで、利根川の洪水をとおすための水路とは、とうてい考えられない。

その頃、常陸(ひたち)川はふだんの流量が不足しがちであり、舟の交通には不便であった。

したがって、赤堀川掘削によって、常陸川と江戸が水路によってむすばれることの意義は大きかった。

7 それまでの大洪水は四〇年に一度

top

利根川東遷の目的としてこれまで伝えられていた説は、治水対策とともに、伊達(だて)藩にたいする軍事的価値のためであるとされている。

つまり、銚子へむかう利根川を、江戸城の一大外濠として役立てようというのである。

しかし、江戸時代初期現在の利根川下流一帯は、湖や沼の多い低湿地であり、すでに無数の、自然ならびに人工水路がはりめぐらされていた。

だから赤堀川や新川通の比較的短い水路掘削によって、軍事上の意義がいっきょに増大するわけではなかったであろう。

軍事的見地からは、もっと有効な他の土木工事がいくらでも考えられる。

江戸を水害から守るといっても、家康が江戸にくるまえには、江戸はまだ大都市にはなっておらず、洪水のたびに自由に氾濫していたであろう。

流路を固定する必要はあったが、江戸にはまだ大水害も発生しておらず、流れをいっきょに太平洋へとむかわせる、乾坤一擲(けんこんいってき)の大事業を行わねばならない理由があったとは考えにくい。

洪水をとおす赤堀川の能力が少ないことにくわえて、江戸時代に利根川の洪水流が江戸を荒らしたのは、宝永元年(一七〇四)、寛保二年(一七四二)、天明六年(一七八六)、享和二年(一八〇二)、弘化三年(一八四六)の五回のみで、ほぼ四〇年に一回程度である。

中条堤の破堤は、寛保二年、天明六年だけである。なお明治四三年にも破堤したことは、中条堤の話ですでに説明した通りである。

また、天明六年と享和二年の大洪水では権現堂堤が破堤し、江戸をおそった。

しかし、これら氾濫流は、埼玉平野を南下するあいだ、自然堤防を中核とする多くの控堤(ひかえてい)によって、あちこちで遊水し、いっきに江戸まで流れ下らないようになっていた。

8 流れの方向はなぜ変わったのか

top

したがって、利根川によほどの大洪水でもないかぎりは、江戸は利根川破堤によって大災害をうけることはなかった。

江戸の低地はむしろ、その地域で降つた大雨によって、いくらかの水害をうけていたようである。

これらの状況から総合的に推察すると、赤堀川や新川通の掘削によって、利根川の流れが銚子まで通ずるようになったのは事実であるが、これまで伝えられていたように、江戸を水害から守るためではなくて、江戸への舟運の便をよくするためであった、と考えるほうが無理がないと思われる。

明治から昭和にかけて、つまり、一九〇〇年から三〇年間に行われた河川改修事業によって、はじめて、利根川の主流は、治水目的で銚子へとむけられたといえる。

すでに六章でくわしく説明したように、利根川大洪水の流れのほとんどが銚子へむかうように設計されたからである。

9 地名に表われた土地の性格

top

利根川下流左岸側の茨城県には、大小さまざまな湖岸沼があり、それらをつないで多くの自然河川や人工水路が、網の目のようにめぐらされている。

そこの流れをコントロールするために、多くの水門も建設されている。

右岸の千葉県側にも、多くの沼があり、これらの沼や湿地が江戸時代以来、次々と干拓されたり水路で連結されるなどして開発がすすみ、土地利用度が高められてきた。

かつては、洪水時はもちろん、雨期などには自由に氾濫して、一面海のようになっていたこの地域も、いまや治水と利水のために、水は制御され、土地は干拓などによって開発されて、現在のような仕切られた河道、水路によってつながれた、たくさんの湖や沼となったのである。

霞ヶ浦(かすみがうら)、北浦(きたうら)、榎(えのき)浦は、万葉のころには、海流(ながれうみ)とか、浪逆(なさか)の海、中世以降は、。内の海‘

とよばれていた。鹿島灘をはさんで、太平洋側の外海にたいして、内側の湾のような形であったと思われる。

その後、河川の運んだ土砂とか、干拓事業が次々と行われ、湾はだんだんせまくなった。

特に利根川の流れか銚子に通ずるようになってからは、流れこむ土砂の量もふえ霞ヶ浦や北浦の出口がふさがれてゆく。

こうして霞ヶ浦は淡水湖となってしまった。

この地域には、津、浜、崎、渡、浦が最後につく地名が多い。これらの場所は、かつて港であったところにちがいない。

霞ヶ浦周辺にかぎらず、わが国の臨海平野には、昔は海であったところが多い。

それら地域には、霞ヶ浦と同じく、津とか崎とかついた地名が多い。

一般に古くからの地名には、その土地の自然の特色とか、昔からの災害の性格などを、たくみに表わしたものが多い。

外観がすっかり変わるような開発が行われても、その土地が元来もっていた自然の特性は、けっして消えない。

人々は、外観が変わると、その土地がかつてもっていた特色を忘れがちである。

そこが昔は海や湖であったこと、大雨でくずれやすい山であることを、住民は知っているべきである。

そのために、古くから人々に親しまれてきた地名を、目さきの便利さのゆえに、簡単に変えるべきではなかろう。

10 霞ヶ浦(かすみがうら)の水利用

top

茨城県の最大の湖が霞ヶ浦であり、さらに北浦(きたうら)、外浪逆浦(そとなさかうら)、与田浦(とだうら)、少し西方には、小貝川の北側に牛久沼(うしくぬま)がある。

千葉県側には、印旛(いんば)沼、手賀(てが)沼などがあり、佐原市付近の利根川ぞいには、有名な水郷(すいごう)地域があり、縦横に水路が張りめぐらされている。

なかでも霞ヶ浦は、琵琶湖につぐ日本第二位のひろさがある。その湖面積は、一六八平方キロ、日光の中禅寺湖の一五倍にあたり、その貯水容量は一二・五億立方メートルで、利根川上流域に戦後きずいたすべての多目的ダムの湖の、総貯水容量約六・五億立方メートルの約二倍に相当する。

霞ヶ浦はこれほど大きな湖であるから、洪水調節や水資源として利用できれば、相当の効果を期待できそうである。

こんな大湖を、ダムなどによって人工でつくることは、日本ではほとんど無理な話である。

したがって、自然があたえた宝庫ともいうべきこの湖を、できるだけ有効に使おうと考えるのも当然である。

しかし、湖を使うというのは、なにも水資源を得るためや、洪水調節のためだけではない。

それはむしろ、近代文明か発達してきてから計画されたことであって、昔から周辺の住民は、湖のめぐみをうけ、それぞれの時代の産業なり、生活水準におうじて、たくみに利用してきたといえる。

新しい近代技術を、湖や川にほどこそうとする場合には、それまで湖や川を利用してきた人々の生活や権利をうばわず、それらと調和する手段を考えなければならない。

それは、九章でのべた、ダムによる水没世帯対策の問題とも似かよっている。

日本のように、活発な開発を、長い歴史をとおして行ってきた国では、新しい開発にあたっては、それまでに行ってきた開発にともなう、権利や水利用のしきたりとの調整、それに関係してきた住民の生活が変わることへの対策が、つねに重要な課題となる。

新しい開発によって、はなばなしく完成したダムや水門や堤防のかげに、それにともなう住民の悲喜こもごもの姿や、その対策に苦慮した計画側の人々の、人知れぬ苦労がある。

11 霞ヶ浦(かすみがうら)漁業への影響

top

霞ヶ浦は、古くから独特な漁業をいとなんできた。

その象徴か、帆引網によるワカサギ漁であった。

風を利用して、大きな帆をあげた漁船が湖に浮かぶ姿は、霞ヶ浦を代表する風景であった。

シラウオ、コイ、フナ、ウナギ、さらに淡水真珠など、霞ヶ浦漁業は、かつてはなかなかさかんであったが、社会情勢の変化は、ここの漁業にもきびしさをくわえていった。

もはや帆引漁法では経済的になりたたず、トロール漁法へと移ってきたが、観光漁業として、帆引漁業も一部残されている。

一九六三年には、霞ヶ浦から利根川へと合流する常陸川に、逆水門が設置され、常陸川から霞ヶ浦にかけて、海水の流入は制限されたため、淡水化がすすんだことは、塩分を必要としていた魚や貝類をはじめ、多くの生息動植物に、大きな影響をあたえた。

この逆水門は、塩水か常陸川へさかのぼるのをふせぎ、霞ヶ浦を淡水化して、その水利用を拡大することを、重要な目的の一つとしていた。塩分があっては、水田にも、都市水道にも、工業用水にも使えない。

多くの川の下流方面で、農業用水確保のために、塩止め堰をつくってきたことはすでにのべたが、人口がふえてくると飲み水のために、さらに工業地帯でもできると、その工業用水に、川や湖の水を使おうとすれば、塩水が潮にのってさかのぼるのを、なんとしてでもどこかで止めようとする。

それか常陸川逆水門であったか、塩分を必要とする魚貝類と、それによって生活している漁民にとっては、打撃となった。

霞ヶ浦の南東に開発されつつあった、鹿島臨海工業地帯の用水もまた、霞ヶ浦をあてにしたため、逆水門の建設が急務となっていた。

12 水質汚染の問題

top

霞ヶ浦周辺、市町村も人口がふえたため、生活排水が多量に湖へ流れこむようになった。

さらにこの地域では、養豚(ようとん)業が六〇年代よりさかんになり、豚のたれ流す屎尿(しにょう)が、湖の水質汚濁をさらにすすめる結果となった。

茨城県は全国一の養豚県で、飼養頭数は、一九八〇年現在七五万、飼養戸数一万五〇〇〇戸にたっし、全国のほぼ一割に相当する。

それによる収入も大きいが、一方で、霞ヶ浦をよごす一つの原因ともなっている。

湖へ流れこむ窒素やリンがふえるため、単細胞の藻類や、植物性プランクトン、水生植物などが太陽光線をうけて、爆発的に増殖する。

これを富栄養化現象といい、霞ヶ浦だけではなく、琵琶湖、諏訪湖、瀬戸内海などで、赤潮(あかしお)、アオコなどの現象をひきおこし、問題視されてきた。

したがって、霞ヶ浦の水質をはじめとする、環境保全対策がいまや重要課題となっている。

その根本策はいうまでもなく、家庭汚水や養豚舎からの汚水が、湖にはいらないようにすることである。

汚水を処理し、できるだけきれいにして湖へだせばよいのだが、そのためには、相当な費用もかかるなど、難問が多い。

霞ヶ浦周辺では、古くから湖水を農業用水として農地を開発してきたが、周囲は低平地が多く、湖への排水が悪く、豪雨の時に水につかりやすかった。

また常陸川ぞいでは、さかのぼる塩水によって農作物が被害をうけることがあり、それをせきとめることが農民の宿題であった。

13 霞ヶ浦(かすみがうら)総合開発事業

top

これらの問題を解決する一方、新しい時代の要請にこたえるため、霞ヶ浦総合開発事業が、昭和四六年から着手されている。

治水については、湖岸堤と常陸川の堤防を、高く強固につくり、浚渫を行って、沿岸地域への氾濫を防ぐとともに、利根川本川洪水のピークには、霞ヶ浦からの洪水流が流入しないように計画されている。

利水にかんしては、湖岸堤を高め、貯水池容量が大きくなるため、上水や工業用水に、毎秒二三立方メートル、農業用水に、毎秒約二〇立方メートルの、新たな水質源開発を計画している。

これらにくわえ、河川環境整備事業として、七五年から湖底の泥をさらう工事もはじまリ、さらに霞ヶ浦開発とともに、損害をうける漁業補償をはじめ、開発によって逆に悪い影響をうける周辺地域への対策や、水質保全のため、周辺地域整備事業が行われつつある。

14 困難をきわめた印旛沼(いんぱぬま)開発工事

top

千葉県側の印旛沼開発は、江戸時代以来、いくたの劇的な変遷(へんせん)をへている。

印旛沼を干拓してその排水路を開削する案は、一七世紀はじめから考えられており、見沼代用水工事着工二年前の、享保九年(一七二四)に、第一回工事に着手された。

干拓による農地開発、洪水処理、舟運を目的とする大規模な総合開発計画であった。

地元の染谷源右衛門が幕府より六〇〇〇両を借り、私財をくわえて一万両を費したが、資金不足と掘削土量の見込みちがいなどによって、工事を中止せざるをえなかった。

つぎには、安永九年(一七八〇)に、田沼意次(おきつぐ)老中のとき、島田村の地主、信田次郎兵衛の計画によって、幕府直轄工事としてはじめられたが、天明三年(一七八三)、利根川洪水による被害と、この工事案が理解されなかったことも一因となって、田沼老中は辞職し、工事も中止された。

第三回目は、天保一一年(一八四〇)、水野忠邦(ただくに)老中のとき立案され、三年の調査をへて、天保一四年着工された。

当時、浦賀へペリーが来航するなど、内外緊迫した情勢下にあり、東北からの海路を外国船にたたれた場合の、江戸湾への内陸水路としての重要性からも、工事がいそがれたといわれている。

この工事は、徳川幕府体制下の、いわゆるお手伝い普請として、松平因幡守、黒田甲斐守ら五人に命じられた。

お手伝い普請とは、幕府が大土木事業を藩に命じ、それぞれの藩の出費によって工事が行われることをいう。

幕府としては、有力藩を貧乏にさせようとする意図があり、命じられた藩としては、なんとかはやく、少ない出費で完成させようと努力した。

木曾川下流における、宝暦年間の島津藩によるお手伝い普請は、“宝暦治水”とよばれ、平田靭負(ひらたゆきえ)らが、完成直後に自害した悲壮な難工事として有名である。

15 江戸時代以来の念願がついに完成

top

この第三回目の印旛沼工事は、約二〇キロの工事区間に、毎日五万五〇〇〇人が動員され、朝暗いうちからはじめ、夜おそくまで、太鼓や半鐘を鳴らして合図とし、はなばなしく行われ、ほぼ八割方完成したが、老中水野の辞任とともに工事は中止された。

お手伝い普請なるがゆえの、政治的暗躍があったための中止といわれている。

水野老中も、この工事が命とりとなっての辞任であったし、すでに幕府の統率力が弱まりつつあったことの反映でもあった。

印旛沼水路計画は、昭和一〇年代に、利根川の洪水処理の一環として工事着工されながら、戦争によって、またもや中止された。

第二次大戦直後、食糧危機を脱するために、各地で食糧増産計画が立てられ、印旛沼干拓事業が昭和二一年から開始された。

沼を二分し、北部と西部に池を残し、中央部と両池の周辺とを干拓して、九〇〇ヘクタールの農地をつくった。

同時に、印旛沼は北は利根川と長門川で結び、両池の間も水路で結び、西は水路を掘削して東京湾と結び、江戸時代以来の念願を完成した。

要所要所に、川から水を取ったり、川へ水をだしたりするポンプ場をもうけて、沼の水位を調節できるようにし、沼の周辺を洪水から守るとともに、周辺への農業用水を毎秒二立方メートル、京葉工業地帯への工業用水、毎秒五立方メートルを新たに開発し、さらに、すでにたがやされていた農地六五〇〇ヘクタールに、最大毎秒約一六立方メートルを供給できるようにした。

これらの事業は、昭和四三年に完成した。

16 おいしくない飲み水

top

さらに、利根川から印旛沼をへて東京湾へと水路が通じたため、利根川の水は、東京湾岸の千葉、習志野(ならしの)、市原(いちはら)各市の水道用水としても使えるようになった。

千葉県のこれら都市の水需要は、高度成長以後のはげしい都市化とともに、急速に増大した。

その水対策に、印旛沼のはたしている役割は大きい。

しかし、印旛沼の水質は、霞ヶ浦と同じく、富栄養化に悩み、それ以上に悪い。

もちろん、浄水場では、飲み水にてきするように、塩素を大量に入れるなどして努力している。

しかし、衛生的には合格でも、水の味は悪い。

現在の水道用水は、味については、なかなか良質な水をつくることはできない。

沢の水や地下水のように、天然のきれいな水をなにも処理しないで飲むのが、本当は一番おいしいのである。

川の上流から長い川の旅をへている間に、元来の水がもっていたミネラルなどがなくなり、湖などでは、窒素やリンなどの流入によって富栄養化し、浄水場では、大量の塩素がくわえられ、味はいよいよ悪くなる。

現代の都市では、まず有害でない必要水量を確保するのがせいいっぱいで、味までは多くを望めないのが実情である。

17 学者や作家に愛された土地

top

印旛沼の東にも百にもニュータウン、さらに約一〇キロ東に、新東京国際空港(成田空港)がある。

対岸の茨城県側、霞ヶ浦の西には、筑波研究学園都市が誕生、北浦の南西には、人工の巨大な鹿島港を中心に、鹿島臨海工業地帯が、高度成長の象徴のようにできあがった。

このように、利根川下流域は、この二〇年間に、大開発事業が集中して行われ、すっかり変わった。

それにともなって水使用量が激増し、上流につくったダム群などが、その水を生みだしてきたわけである。

この地域はまた、文人墨客(ぼっかく)の足跡も多い。

四章で紹介した「利根川図志」の著者赤松宗旦は、小貝川合流後の狭窄部布川(ふかわ)の出身であり、民俗学者の柳田国男が、この「利根川図志」を評価して生活していたのも布川である。

霞ヶ浦をはじめ、佐原周辺の水郷地帯を舞台とした紀行や小説も数えきれない。

特に徳冨蘆花(とくとみろか)の霞ヶ浦紀行、若山牧水の水郷めぐりは名高い。

さらに下って、河口堰の上流側四キロの右岸に笹川がある。

18 活躍するヤクザの親分たち

top

笹川(ささがわ)といえば、天保水滸伝(てんぽすいこでん)で有名な侠客(きょうきゃく)、笹川繁蔵はここを根拠地とした、利根川沿岸の大親分であった。

繁蔵と縄張りあらそいをして、彼を葬った飯岡助五郎は、さらに下流方面の利根川べりに勢力をはっていたが、河口の隣、九十九里浜の飯岡で網元となり、八州取締出役、通称八州廻りの下役となった。

八州廻りとは、幕府が文化二年(一八〇五)、その頃急激に増加してきた無宿者や、博徒の横行を取締るためにもうけた役職で、関八州、すなわち関東地方の村々をまわり、博徒を検察したり逮捕したりする役であった。

しかし、博徒のほうも、多くの子分や民衆をしたがえ、これに対抗し、捕えることは容易でなかった。

天保年代を頂点として、関東、特に利根川上流では上州、下流では下総に、大親分の博徒が勢力をけっていた。

上州では大前田英五郎、その子分、国定忠治が有名である。

ともに群馬県の赤城山の南側のふもとを中心に勢力をはっていた。

忠治は、八州廻りをさけて、一五年にわたる赤城山の籠城生活で有名になった。

老中水野忠邦も、忠治を殺人犯として逮捕の厳命を下したが、忠治は奥州へ逃走するなど、神出鬼没の行動をくりかえした。

関東各地に子分は多く、忠治はよくその面倒をみ、地元の人々にはほどこしをしていたので、八州廻りの動静はつつぬけとなり、捕えることは困難であったが、弘化三年(一八四六)には、とうとう捕えられ、かって強行突破したことのある大戸(現在吾妻町)の関所前で磔(はりつけ)になった。

忠治は大博徒で、たびたび殺人を犯しているが、恐るべき機敏な行動力、人を恐れさせる風貌と胆力のもちぬしであり、親分とあおがれる天性をもっていたようである。

19 なぜヤクザが多かったのか

top

天保年代を中心とする一九世紀初期、関東各地に博徒の大親分が大勢あらわれたのは、その頃急激に変化してきた経済の仕組みによるものと思われ、利根川舟運の隆盛と密接に関係している。

つまり、利根川水系の舟運のための水路、港が整備され、港町は河岸(かし)とよばれ、商品の集散地としてさかえた。

河岸問屋は、江戸への舟輸送を独占し、富と勢力をほこっていた。

しかし、やがて河岸問屋の支配下にあった船頭たちは力をたくわえ、独立できるほど成長する者もではじめ、問屋とはしばしば対立し、あらそいをおこすようになった。

関東地方の各地では、京都、大阪と肩をならべるような商品が生産されはじめ、商品流通が発展した。

各地の特産品の量産と活発な流通によって、江戸の市場構造は一変した。

南関東では、江戸川べりの野田の醤油、江戸川河口行徳の塩、利根川下流佐原や流山の酒のように、農産物を中心に、北関東では、真岡木綿、桐生の絹織物など、その後長くさかえた有力な特産品はこの頃にはじまっている。

このような商品経済の発達によって、これまで自給自足を目標としていた農村の、経済と社会の構造が変化し、農民階級が分解しはじめた。

一部の農民は耕地を失い、出稼ぎにでるもの、村をはなれるものがたくさんでてきた。

天明の浅間山爆発後の大飢饉が、この傾向を増大させ、村役人、地主、商人を相手に、一揆や騒動が各地に発生した。

地元商人が特産品市場を独占して、生産者などを勢力のなかにかかえこむ反面、農業や土地からはなれる者もふえ、これら新興勢力や、それと結ぶ者への反感をもつ無宿(むしゅく)者や博徒がふえてきたのである。

20 利根川の河口、銚子(ちょうし)

top

河口堰から約二〇キロ、利根川の長い旅もようやく終わり、太平洋へでる。河口は漁港の街、銚子である。

ここは、近世初期に紀州からの移民によって、醤油(しょうゆ)とイワシ漁業が伝えられ、それが今日まで銚子のもっとも重要な産業となって、この街に活気をあたえている。

ここの醤油は、江戸川べりの野田とともに、全国の生産の大部分をうけもっている漁港としての銚子も、イワシのみならず、東京都民の食卓にのぼるかなりの部分の魚はここで陸あげされる。

明治初期までは、東北から海路運ばれた米などを、ここで高瀬舟に積みかえ、利根川を上り、江戸川を下って、江戸まで舟で運んだので、ここは商港としてさかえた。

明治になって鉄道がしかれたのちは、もっぱら漁港としてにぎやかになり、魚市場も開かれ、名実ともに大漁業基地となった。

有名な民謡“銚子大漁節”は、近世末期の豊漁がつづいた頃つくられたという。

しかし、河口にある港を維持し発展させるためには、川が運んだ土砂や、海からもおしよせる砂が、港にはいって浅くしないように、河口周辺の形や、そのための構造物をつくるなどしなければならない。

銚子も江戸時代以来、港を守るためにいろいろと苦労してきた。

江戸時代、天保のころ(一八四〇年頃)まで、銚子の対岸の茨城県の波崎(はさき)から鹿島灘にむかって、砂嘴(さし)という砂の堤が突きでており、それが自然の防波堤の役割をしていて、その南側はふかくなっていたらしい。

当時の千石船は、そこを通って港にはいることができたのであろう。

しかし、天保一一年(一八四〇)と安政五年(一八五八)の暴風によって、この防波堤がとばされてしまい、それ以後、船の入港がむずかしくなった。

その原因について、利根川の歴史と地理について、生涯をとおして研究していた吉田東伍は、利根川の流れが銚子と通じ、河水のいきおいが海の水を沖へおしやり、防波堤もけずってしまったのだろうと推測している。

この推測が正しいか否かについては、現在は判断しにくいが、江戸時代以来、港の機能を維持するために、河口をどうするかについて、技術者はつねに苦労してきたことがわかる。

その吉田東伍のお墓もここ銚子にある。

21 長い川の旅のおわり

top

第二次大戦後も、波崎(はさき)側に、三本の導流堤をきずいて、海へむかう川の流れを、一定の水路に導くようにした。

波崎の岩壁と、とりつけてある導流堤の長さは、一〇〇〇メートル以上にもたっして、現代では鉄筋コンクリートの杭にささえられ、暴風で簡単にこわれたりはしない。

しかし、洪水や海からの強い風浪による土砂の動きは、川のようすが変われば、それにおうじて変化する。

川は、すでに見てきたように、自らの成長や、人間のたえまない技術活動によって、次々とその様相が変わる。

河口での、自然と人間との調和を求める技術の錬磨は、永久につづけなければならないであろう。

河口はその川の総決算であり、終止符でもある。銚子の導流堤に立って、海へとたえまなく押し出されるように流れ去っていく水の流れを見ると、ここまで流れてきた、長くも複雑な水の旅が、いくえにも重なりあって、まぶたに浮かぶ。

大水上(おおみなかみ)山の源流から、吾妻(あがつま)川で人工的に中和された流れから、足尾銅山鉱毒の苦しいたたかいの跡からの流れ、はたまたいくたの支流から、寄せ集められ、ダム、改修工事、堰など、さまざまな技術活動に制約されつつ、それらを眺めながらここまでたどりついたこの流れには、利根川を舞台とした、自然と人間の熱い対話が秘められている。

つぎからつぎへと海へ去りゆく流れは、時が確実に過ぎ去ってゆくのを、まのあたり見るような気がする。

利根川にはもう一つの河口がある。関宿で分かれた江戸川が、東京湾へでる浦安(うらやす)である。

東京都と千葉県の境を流れる江戸川は、フーテンの寅さんの柴又(しばまた)をかすめるようにすぎて間もなく、行徳堰から海へ出る放水路と、江戸川本川に分かれる。

本川は浦安を左に見ながら東京湾へそそぐ。浦安は、山本周五郎の「青べか物語」の舞台となったところであるが、いまはすっかり都市化され、かつての面影はなく、最近はディズニー・ランドで有名になった。

top

****************************************

|