|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 一〇章 一一章 一二章

一二章 東京の水と利根川

1 深刻な水不足

top

昭和三九年、東京オリンピックの年、その直前の真夏、東京は深刻な水不足におそわれ、世界中の話題となった。

その頃、東京都の人口は爆発的に増加しつつあり、その前年には、なんと一〇〇〇万を突破し、当然のことながら、水の使用量も飛躍的にのびていた。

しかし、東京のための新しい水資源開発の計画はおくれており、水の需要と供給のバランスはくずれていた。

悪いことに、そのような状況にくわえて、昭和三〇年代後半になって、多摩川上流域の降雨量が少なく、昭和三九年も空梅雨(からつゆ)で、東京の水道にとってかけがえのない貯水池、奥多摩湖の水量はほとんど底をつくありさまであった。

この貯水池は、昭和三二年、小河内(おごうち)ダムの完成によって出現し、水道用としては、日本一の大容量をほこっていた。

ダムの高さは一四九メートル、完成時点ではその前年に完成した一五〇メートルの佐久間ダム(天竜川)につぐ、日本第二位の高さであった。

奥多摩湖は満杯になると、一億八〇〇〇万立方メートル、霞ヶ関ビルで三六〇杯分にもなり、この容量も、完成時点では日本で第二位の大きさであった。

したがって、この大偉業をなしとげたとき、これで東京の水事情は当分大丈夫であると、みなが確信したようである。

しかも、このダム完成の翌年には狩野(かの)川台風、つぎの昭和三四年には伊勢湾台風が、小河内(おごうち)ダムの多摩川上流域に大量の雨を降らせ、貯水池はいっぱいになった。

雨台風は利水用ダムにとっては、ありがたい贈物であるどころか、台風をある程度あてにして貯水池の利用計画はたてられているのである。

2 東京都の水需要の増大

top

この両台風は、まれに見る大型台風であったため、大災害をもたらしたが、利水ダムにとっては、ありがたい台風であった。

台風とか、梅雨(つゆ)時の豪雨は、しばしば災害をあたえるので、原子力エネルギーで台風の進路を変えて、日本列島にちかづかないようにしろとか、梅雨(ばいう)前線も人工的にコントロールできないか、という種類の提案があるが、日本のダムなどの水計画は、これらの雨がかなりの程度降ることを前提として立てられていることを忘れてはなるまい。

自然現象と人間生活との関係には、つねに楯の両面があり、ある地域にとって被害をあたえる現象でも、立場や環境のことなる人々にとっては、有益である場合が少なくない。

小河内ダムにとって、すなわち東京都民の水道水にとってはめぐみの雨となった、狩野川台風や伊勢湾台風は、めったにこないような大型台風であって、これ以後ずっと長く、多摩川上流域に大量の雨をもたらすような台風はこなくなった。

それどころか、六〇年代になってからは、毎年のように空梅雨となり、平年よりも雨量が少ない年がつづいた。

いくら大きなダムをつくっても、その上流域の雨が少なくては、その貯水池に水はたまらない。 |

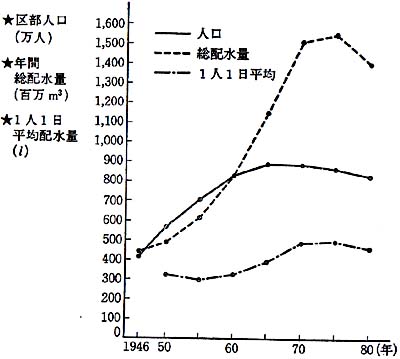

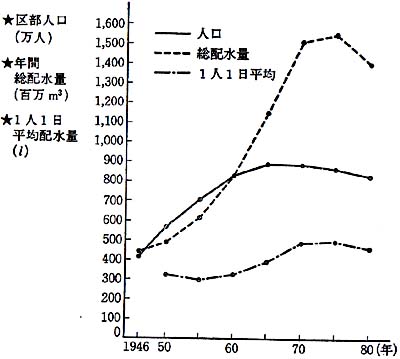

東京都の水使用量の変遷

|

つまり、大きな財布を買えば金持になるわけではない。財布の中へお金を入れなければ、金持にはなれないし、たとえかなりの量のお金を大きな財布へ入れたとしても、使い方が計画をはるかにうわまわれば、貧乏になるわけである。

財布はもちろん必要だが、それだけで安心するわけにはいかない。

もちろん、利水ダムをつくるときには、雨が少しぐらい少なくても役立つように計画されている。

しかし、東京都の人口増と、それにともなう水需要の増大は、図に示すように、予想以上のはげしさであったうえに、雨の少ない年が数年つづいたので、昭和三九年夏の水不足をむかえたのである。

すなわち、これだけ水需要が増加するならば、小河内ダムにつづく水資源の開発を、多摩川水系以外において、もっとはやくすすめるべきであったということになる。

3 多摩川の水から利根川の水へ

top

その頼みの綱は、利根川水系の開発であった。東京の水のために、利根川水系にいくつかのダムをつくる計画は、はやくも、昭和初期から検討されていた。

しかし、まず小河内ダムによる多摩川開発に重点がおかれ、利根川はそのつぎに予定されていた。

東京の水道用水を目的とする利根川水系の開発計画は、すでに四章で説明したように、まず本流の一番奥の矢木沢(やきざわ)ダム、神流(かんな)川の下久保(しもくぼ)ダムであったが、それらは、昭和三九年の東京大渇水にはまにあわなかった。

つまり、三九年時点では、東京都民の水道用水源は、主として多摩川と江戸川であった。

明治時代から、江戸川の水は金町(かなまち)浄水場へと取水され、東京東部の水道水源となっていた。

江戸川は利根川から分かれた川であるから、東京東部の都民は、長く利根川水系の水の恩恵に浴していたといえる。 |

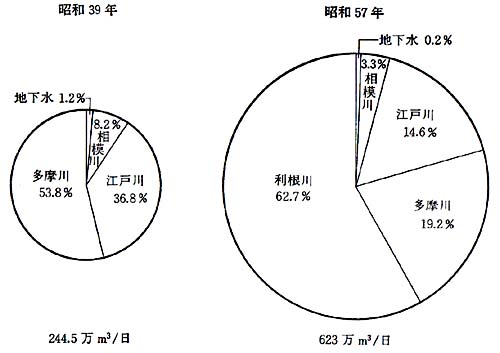

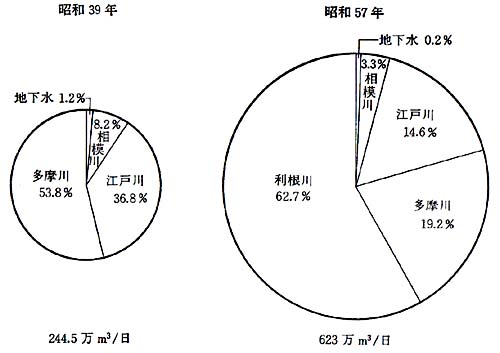

東京都で使う水はどの川からきているかを示したもの。

円の大きさは総用水量をあらわす。

|

多摩川と東京の水道の歴史は、遠く江戸時代初期にさかのぼる。有名な玉川上水が、玉川兄弟の努力によって完成したのが承応三年(一六五四)のことであり、このとき以来、多摩川の水は、江戸および東京にとって重要な水道水源となっている。

ひとり一日五〇〇リットル使うとすれば、朝霞(あさか)浄水場の能力は、三四〇万人の水を供給できる計算になる。

日本では一九八二年現在、水道の水を使っている人が全国人口の九二ハーセントにたっしており、ひとり一日平均三七〇リットルを使っているから、五〇〇リットルというのは、大都市などにかぎられたかなり大きな量である。

一般に、大都市とか特殊な工業都市、観光都市が、ひとりあたりの水使用量が多い。大都市の人々が、家庭で特別に大量の水を使うというわけではない。

大都市では、家庭以外で大量の水を使う施設が多いからである。

東京都の場合、水の大量使用者は、大病院、ホテル、交通の要衝、工場、大規模な事務所ピルなどである。

工業都市でも、一般の水道とべつに、工業用水道がない場合などでは、一般水道から工業用水を使っているので、大量の水道用水需要となる都市がある。

観光都市の場合、熱海とか別府のように、観光客が、その都市に住んでいる人口よりもはるかに多い都市があり、そこで使われる量が、夜間居住人口あたりで計算されるので、ひとりあたりの水使用量が多いことになってしまう。

水道使用量にかぎらず、一般にこの種の統計では、夜間の人口を基準にして、ひとりあたりの消費量などが計算され、発表されていることが多い。

東京にしても、昼の人口は夜の人口よりも二〇〇万も多いが、ひとりあたりの水使用量も、夜の人口で割って計算するので、比較的大きな数になっている。

昼のみ東京にいる人々の水使用量が計算されないからである。

水使用量にかぎらず、統計数字を読む場合に、こういう点には注意すべきである。

4 五つの川にたよる東京都

top

このように、東京都民の水は、現在では主として利根川にたより、さらに多摩川、江戸川、また相模川の水も、神奈川県から借りて使用している。

厳密にいえば、利根川の水が武蔵水路と朝霞水路の間で荒川を通るので、荒川の水もすでに朝霞浄水場にはいっている。

さらに現在、荒川で計画されている水資源開発には、東京へくる水もふくまれている。

つまり、東京都へは、五つもの川の水が運ばれているわけで、このようにあちらこちらの川から、一つの都市へ水を導き使っている例は、世界にもほとんど例がない。

東京を効率よく活動させるために、水のみにかぎっても、さまざまな努力がはらわれているのである。

5 東京湾へ帰りたがる利根川

top

ここで、利根川と東京との関係をふりかえってみよう。いまのべたように、東京オリンピック以後の、利根川水資源開発の成果によって、現在の東京の水は、利根川なしには考えられないほど、水道の面で、東京と利根川は切りはなそない関係になっている。

かって、利根川の主流は江戸湾に流れており、歴史的に見れば、江戸の土地のかなりの部分は、利根川が運んだ土砂で形成された。

利根川は江戸の母であった、とさえいえよう。

明治の河川大改修以後、利根川主流は銚子へとむかい、東京をはなれたが、派川(はせん)の江戸川は残って、東京との関係を保ちつづけてきた。

しかし、皮肉というか、利根川の何十年かに一度の大洪水のときには、昔の川筋をなつかしむように、その氾濫流は古い河道の近くを流れて東京湾へとむかう。

昭和一〇年の洪水以後、東京湾へぬける利根川放水路が計画されているのも、洪水の流れを見ればもっともといえる。

これは実現されていないが、ふたたび東京湾へ帰りたがる利根川の姿を象徴しているように見える。

しかし、放水路という洪水対策ではなく、水道の水として、利根川の水は武蔵水路経由で常時東京へもどったといえよう。

その武蔵水路の入口である利根大堰は、江戸時代中期に完成した、見沼(みぬま)代用水の取水地点にあたる。

見沼代用水を計画した井沢為永(いざわためなが)も、現在の河川技術の観点からも、この地点を取水の最適地点と判断したからであろう。

川は自然が形づくったものであり、地形的にもっとも流れやすいように、その流路を自らさだめてきたのである。

人間が川を利用する場合にも、たとえばダム地点、取水地点、放水路の位置などの選定にあたっても、川の流れ方、地形の特性から、もっとも適した位置というのは、ある程度さだまっており、それを見つけてすぐれた工事を行うことが、河川技術者の腕の発揮しどころといえる。

いかに建設技術が進歩しようが、自然の一部である川を、完全に人工化して、人間の思うがままにコントロールすることはできない。

川という自然をよく理解し、その特性をつかんだうえで、それに適した技術を駆使(くし)してこそ、川と人間の調和を見いだすことができる。それが洪水から人々を守り、川をうまく利用する第一歩である。

6 一万八〇〇〇キロの配水管

top

これらの川から取水された水は、それぞれ浄水場へ運ばれて、私たちが飲める水になるようにきれいにされる。

川の水にふくまれている土砂などの固形物を落とし、消毒したりする。

朝霞浄水場以外にも、東京都の水のために、一〇ヵ所も浄水場があって、日夜都民の飲み水をつくっている。

もっともこのなかで、東京都の西を流れる多摩川の、もっとも下流から取水していた玉川浄水場は、河川水質が悪化し、この水をつづけて飲むとカシン・ペック病(骨や関節が異常に発達する病気で、飲み水にふくまれる有機物質がその原因とされる説がある)になる心配があるということで、昭和四五年九月末以来取水が中止された。

しかし、せっかくの浄水場を遊ばせておくのは、いかにももったいないので、昭和五四年七月以降、ふたたび玉川浄水場を運転して、この水を工業用水道へと連結する工事を行って、現在は工業用水として使っている。

一般に、工業用水は、飲み水ほどの上等な水質でなくてもよいからである。

この例でもわかるように、川の水質が悪化すると、浄水場の負担は重くなる。非常によごれた水を、安全な水にしなければならないので、それだけ経費もかかるし、消毒のためにくわえる塩素もふえるので、味が悪くなるのは残念ながらやむをえない。

浄水場から各家庭や事務所までは、途中でいくつかの給水所をへて、大小の配水管で運ばれる。東京都の地下に張りめぐらされている配水管の総延長は、昭和五七年三月現在、なんと一万八〇〇〇キロ以上にもたっしており、なお毎年ふえている。 東京からサンフラケソスコ、ニューヨーク経由ロンドンまでの空路の距離にあたる。

東京の家々にとどくまでには、利根川のはるか奥のダムから、利根川、武蔵水路、荒川、朝霞水路、各浄水場、配水管を経て、各戸の蛇口にいたるまで、大変な手間と経費と技術と、人々の努力と協力が得られてはじめて可能であったのである。

7 発想の大転換

top

しかし、水の使用量はふえる一方で、さらに次々と水資源開発をしなければならないが、ダムの適地も少なくなっていくし、ダム建設にともなって水没する地域の人々の協力を得るのも、いよいよむずかしくなってきた。

水資源開発のテンポは、七〇年代になっておそくなり、それを心配した大都市の水計画の担当者たちは、新しい解決策をせまられるようになった。

その一つのあらわれが、昭和四八年に東京都水道局が発表した、水需要をおさえようとの提言であった。

水の需要がどんどんふえても、それにおうずる水の供給力の増大、すなわち水資源開発が順調にすすめばよい。

しかし、水の供給をふやすことができないならば、需要ののびをおさえようとするのは、あたりまえのように思えるかもしれない。

しかし、水道行政の担当者にとっては、それは全く思いきった発想の転換であった。

まず第一に、水は私たちの生活にとってかけがえのない必要資源で、水がなかったら私たちは一日たりとも生活できない。

したがって、人々がほしい時はいつでも、必要な量だけ、しかもなるべく安い値段で供給するのが、水道行政にたずさわる人々の役目である |

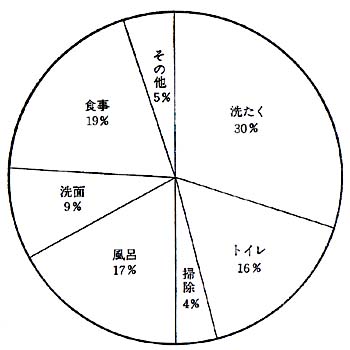

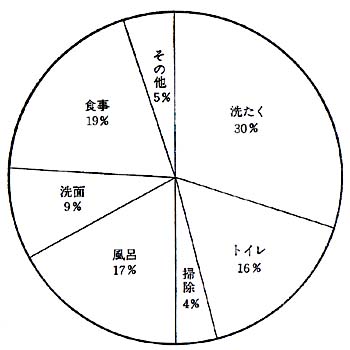

標準家庭用水はどのように使われているか

|

水道法という法律にも、そのような趣旨がしるされている。

それなのに、水をあまり使わないでくださいと頼むのであるから、大変なことである。

明治以来一〇〇年間、どこの水道行政者もそんなことをいったことはない。

つぎに水道財政は、各市町村ごとに独立採算制が原則となっていて、水道料金をいただくことによって、水道事業を行う費用にあてているのである。

独立採算制とは、一つの事業に関係する部門の範囲内だけで、収入と支出を調節する経営法である。

したがって、水道の場合、水道料金が収入の大部分であり、水はいわば売りものであって、なんとか収入を多くするように努力するのが、当然の話である。消費者が多くの水を使ってこそ、経営は健全になる。

にもかかわらず、水をなるべく使うなと頼むのは、経営面からみても非常手段ということができる。

8 水を節約して使うと高くなる?

top

昭和四八年の夏には、オイルショックがあり、それ以後、省資源、すなわち、資源をできるだけ節約して大事に使うべきであるということになった。

水もできるだけむだづかいをせず、大切に使わねばならぬということが、しだいに常識になってきた。

節水をよびかける都市がふえ、東京都は特に節水のポスターを次々掲示するなどして、そのキャンペーンに熱心にのりだした。

しかし、最初のうちは、節水は一部の人々に評判が悪かった。水は生活にかかせぬものだから、節約などよびかけるのほ間違っているというのである。ここで注意したいのは、節水といっても、飲み水とか、料理に使う水まで節約しろということではない。

二二九ページの図に示すように、私たちが使う水道用水のうち、毎日絶対に必要な量は意外に少なく、家庭用水のうち、食事関係は約二割にすぎない。

よく注意すれば、あるいは水は貴重な資源であると考えるならば、私たちの水の使い方には節約できる部分はけっして少なくない。

栓のしめわすれ、水を流しっぱなしの洗濯などをはじめ、車の洗い方とか庭の水まきの方法など、節約するつもりで注意すれば、節約の余地がかなりあることに気がつくであろう。

オイルショック以後、省資源のムードや節水キャンペーンの効果もあがって、東京をはじめ、水消費量が多く、しかも需要量がふえていた大都市では、水需要ののびがゆるくなり、東京や大阪などでは、需要量は横ばい傾向になった。

こうなれば聯要供給のバランスをとりやすくなるが、困ったことは、水道料金収入がふえないことである。

さきに説明したように、水道事業は水道料金でなりたっているので、水使用量不ふえないと、料金収入はふえず、そのため、料金を値上げしなければならなくなる。

しかし、消費者の立場からみると、節約に協力すれば料金があがるという感じがして、ここに水道財政のあリ方に矛盾を感ずることになる。

つねに水需要がふえつづけ、それにおうじて水供給を拡大させることを前提としてきた水道経営に、一つの転期がきたことを意味するといえよう。

9 水一円の量はビール二○本分

top

一方において、河川水質の悪化や、補償費をふくむダム建設費が高くなったことなどによって、水道料金は七〇年代にはいって、どの都市でも急上昇の傾向にある。

本書でたびたび紹介した、矢木沢、下久保、草木などのダムによって、新しく水道用水を得られた東京、千葉、埼玉などでは、その開発水量に比例して、ダム建設費を負担しているのである。

したがって、ダム建設費が高くなれば、結局、水道料金に影響してくることになる。

ダムは技術的にも、地元対策の点でも、つくりやすいところからきずいてきたので、あとから計画するダムほど、むずかしい場所になり、必然的にその工事費や、地元への補償費も割り高になってきたのである。

水道料金は急上昇し、東京都の家庭用の基本料金は、昭和五七年値上げの段階で、一〇立方メートルまで六一〇円となった。

一立方メートル六一円である。ビールびんは一本六三〇ミリリットルであるから、この値段は、一円でビールびん二〇本分以上に相当する。

ビールを一〇〇円飲むのは、おとなにはいともやさしいが、水の値段はかなり高くなってきたとはいえ、一円の水を飲むことはきわめてむずかしい。考えようによっては、水道の水はそんなに安いのである。

水道の水が、特に大都市の住民の蛇口に届くまでの長い道のりを考えると、いかにも安いようにも思えるし、それこそが文明であると考えることができよう。

絶対必要な大事な水が安いことは、健全な社会であるといえるし、日本の豊かな水とすぐれた技術と人々の協力のたまものであるということができる。

10 利根川の水はいろいろな形で東京湾にでる

top

前章で、利根川の河口は銚子、もう一つの河口は江戸川が東京湾へでる浦安あたりであると説明した。

利根川の水が川筋を通って海へでるのはこの二つであるが、利根川の水のかなりの部分が、東京都の水道用水となっていることは、いまのべてきた通りである。

武蔵水路、荒川経由で東京へはいってくる利根川の水は、一日三八〇万立方メートルとなり、一年で約一四億立方メートルとなる。

栗橋で一年間に流れ去る利根川の流量が、五五億立方メートルであるから、東京の水道に使われる水量は、その約二五パーセントにもなる。

利根川の流れの海への出口は、銚子と浦安だけではなく、東京の水道を経由して、無数の道筋ならぬ水筋を通り、下水処理水となって、東京湾へとむかう。

というのは、都内のビルや各家庭の水道に使われた水は、捨てられて下水道へはいっていく。

その下水は下水処理場に集められ、土砂や固形物は落とされ、ある程度きれいになってから川や海へとでる。

多摩川などへでた下水処理水もいずれ東京湾へはいるので、東京で使われた水道水は、ほとんど東京湾へと流れでることになる。

江戸川経由だけではなく、利根川は無数の“水みち”を通って東京湾へでているのである。

11 こんな水の旅もある

top

東京の水道へはいった利根川の水が、すべて下水道と処理場を通って東京湾へでるとはかぎらない。

水の旅はつねに神出鬼没(しんしゅっきぼつ)、つまり、簡単に予測できないほど多様である。

まず第一に、空気と接している水はどこでもその一部分が蒸発し、空へ帰っている。

一方、水道管を流れている間に、その一部はもれて地下水となる。

その量がなかなか多く、東京都の水道の漏水率は、一五パーセントと発表されている。

一年間に配水される総量は昭和五六年度に約一八億立方メートルであったから、漏水量は約二・七億立方メートルとなり、莫大な量といえる。

つまり、多摩川にきずかれた水道用の小河内ダムの、奥多摩湖をますにして、約一杯半分にもなる。

東京都二三区内でもれている量だけで、全国の大部分の県の水道用水量より多く、広島県全体の量とほぼ等しい。

せっかく、遠路はるばるはこぼれ、浄水場で飲めるようにきれいにした水をもらすのは、いかにももったいない。

そこで、都の水道局には漏水防止課がもうけられており、漏水を少しでも減らそうと努力している。

しかし、比較的口径の小さい水道管の、無数の個所で少量ずつもれているので、発見もむずかしく、それを見つけてなおしても、いっきょに漏水率が減るわけではない。地味で辛抱のいる仕事である。

12 自然の法則にしたがう水のゆくえ

top

しかし一方において、漏水は全くむだだとはいえない面もある。

これだけ大量にもれていれば、そのもれた水によって、地下水が補給されていることになるからである。

東京にかぎらず、一般に都市の地下水はくみあげすぎになりがちで、地下水は枯(か)れ、その水位は下がっている場合が多い。

下水道が普及し、道路は舗装されて、雨水も土へしみこむ割合が減っているからでもある。

こういう状況であるので、水道からのもれた水が、地下水補給の役割をはたすこともあり得よう。

昭和三九年に、東京の一角で給水場を修理したら、そこを中心として、半径一〇〇メートルの範囲内の井戸水がかれる、という事件がおこったことがある。

その頃この地域はまだ水道ができておらず、住民は飲み水も井戸に頼っていたので、大騒ぎとなった。

それまでは、この地域の井戸水のみなもとは、給水場からのもれた水であったのである。

だからといって、漏水をすすめているわけではけっしてない。

水道は、なにも地下水を供給するためにもらしているわけではない。

せっかく苦労して“つくった水”は、水道用水として有効に使わなければならず、地下水の補給は別の方法によるべきである。

ここでは、漏水も、結果としては役に立つこともある点に注意してもらいたい。

いいかえれば、水は地球の表面を自由に循環し、思わぬところで目に見えぬ役を演じているのである。

こうして、水道水の一部は、使われたのちも、ただちに下水道へはいかず、地下水となって、地下の環境を維持することとなる。

思えば、利根川の水は、それぞれのルートに分かれたのちも、最後までさまざまな数奇な運命をたどって流れ、土にしみこみ、空へ帰っていく。

それぞれの水の運命は、一見人間の技術的活動によって左右されているように見えるが、結局は、水の循環という自然の法則に忠実にしたがっているのである。

top

****************************************

|