|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 一〇章 一一章 一二章

第八章 渡良瀬遊水池と田中正造

1 渡良瀬川(わたらせがわ)の洪水をどうするか

top

中条堤のある福川と利根本川の合流点から二五キロ下ると、左から渡良瀬川が合流する。

この川は利根川水系にたくさんある支流のなかで、流域面積のもっとも大きい川である。

その面積は二六二一平方キロで、利根川全流域面積の一五・六パーセントにもあたり、これとほぼ等しい流域面積の川は、北海道の釧路川、青森県の岩木川、関東の荒川、北陸の神通川、岡山県の高梁(たかせ)川、九州第一位の筑後(ちくご)川など、それぞれの地方の代表河川であるから、なかなか大きい川である。

これだけの大きい支川であるから、その洪水流量が本川にあたえる負担も大きい。渡良瀬川自身の洪水対策も重大であるが、利根川水系全体のなかで、この川の洪水をどのように処理するかも、むずかしい課題である。

つまり渡良瀬川の本川への合流点で、両者の洪水の最大流量のタイミングが一致すれば、合流点から下流の洪水流量は一挙にまし、その対策はむずかしくなる。

それをさける方法としては、両川の最大流量のタイミングをずらすのが有力な手段である。

利根本流が前橋のあたりで平地にでてからの大支流は、まず右から島川、つぎに左から渡良瀬川、つぎに鬼怒川、さらに小貝川である。

島川は合流点のすぐ上流に、八町河原(はっちょうがわら)というひろい河川敷があり、ここが洪水調節の役割をはたすように用意されている。

渡良瀬川と鬼怒川の合流の場合は、現在の治水法としては、合流点付近に遊水池をもうけて、合流による洪水の集中をさける方法がとられている。

遊水池とは、洪水流の一部を、一時的にここにたくわえて、河道の洪水が弱まってから、その貯溜水を川にもどすのである。洪水の流れを一時たくわえる点では、洪水調節ダムと同じ機能である。

しかし、ダムの場合は、上流山間部での洪水調節であるので、上流水源地に降った雨の部分しか調節できない。

これにたいして、中下流部にもうけられた遊水池の場合は、その地点まで流れ下った洪水流を、確実に調節できる点が有利である。

ただし、日本の揚合、中下流部に遊水池のための土地を得るのが大変むずかしい。

平地はどこでも、水田をはじめ、十分に利用されており、遊んでいる土地はほとんどないし、遊水池に使えるような土地もきわめてかぎられている。

また、遊水池の場合は、洪水調節に利用されるだけで、多目的ダムのように、発電にはもちろん利用できないし、農業用水、都市用水に利用されている例はない。

2 渡良瀬(わたらせ)川の遊水池

top

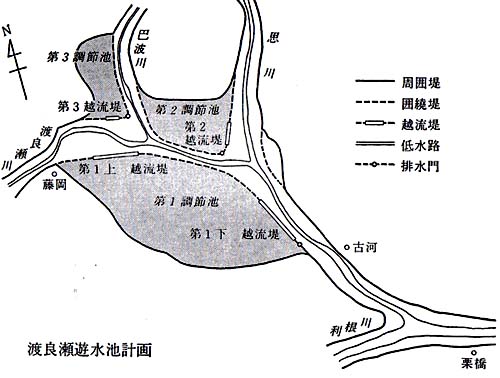

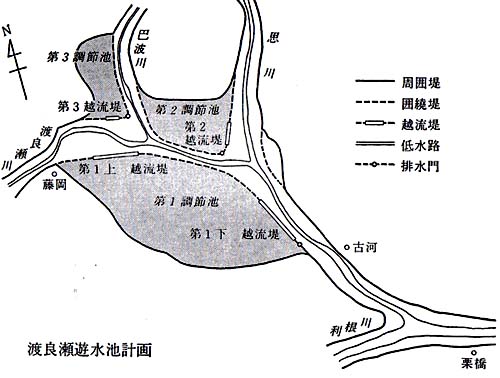

渡良瀬川の場合は、右図のように、合流点にいたるまえに、渡良瀬川の支流である巴波(うずま)川、思(おもい)川が合流するあたりに三つの調節池をもうけ、全体で大遊水池となり、面積は約三三平方キロ、貯水容量約二億立方メートル、まわりの長さ約三〇キロにたっする大規模なものである。

この地域一帯は、ヨシがしげった低い湿地帯であり、ここに渡良瀬本川、巴波川、思川の両支川が合流し、この遊水池でその洪水流量を一時的にたくわえ、利根本川の最大洪水流量が通過する時には、渡良瀬川洪水は、全く影響しないように計画されている。

約二億立方メートルの貯水量といえば、多摩川の小河内ダムの、奥多摩湖の貯水容量が一億八〇〇〇立方メートルであるから、それ以上にもなる。 |

|

遊水池と越流堤(えつりゅうてい)については、すでに五章で説明したが、渡良瀬遊水池は、右上の図のように、渡良瀬、巴波(うずま)、思(おもい)の三川の流路にそって、両岸に新しく囲み堤をつくって、三つの池に分割し、それぞれの調節池ごとに洪水流を導き入れる計画である。

それらの囲み堤の一部の堤防の高さを低くしてあり、洪水位がその高さまで上がると、洪水流はその部分から堤防を乗りこえていき、調節池の中へ洪水流の一部がたくわえられる。

なお、洪水位が下がって、調節池内にたまった水を河道へもどすには、調節池内にもうけてある池内水路を通して、排水門へと導き、その門をあけてだす。

ここの越流堤は、アスファルトで舗装されており、堤防の勾配はゆるやかでもあるためか、オートバイに乗った、いわゆるかみなり族が夏の夜などに荒らしまわって困ると、堤防を管理している建設省のお役人がこぼしていた。

もちろん、越流堤部分は、車などがはいれないように、特別に柵などもうけてはいるが、オートバイなどはかついでもはいれるので、その侵入を防ぐのは簡単ではないようだ。 |

渡良瀬遊水池全景(航空写真)

|

アスファルト舗装の厚さは、三〇から五〇センチにしてあり、中の土堤部分にはいった水の力でもちあげられないように、また表面から水がしみこまないように、日ごろの維持管理にも念を入れている。

オートバイなどで走りまわられて、舗装にヒビでもはいったら大変である。

3 遊水池をもっともたくさんもつ川

top

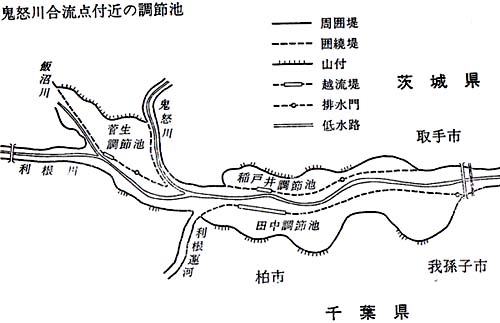

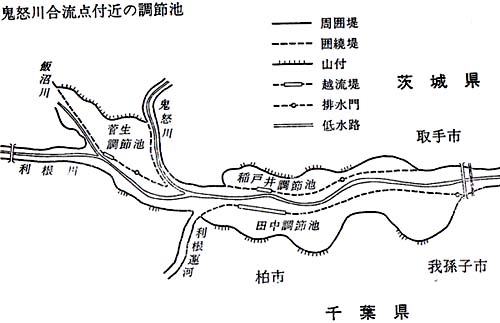

越流堤をもつ遊水池による洪水対策は、現在、利根川には、下流の鬼怒川と利根本川にはさまれた場所に、右図に示すように菅生(すごう)調節池が、さらに鬼怒川合流後の利根本川の両側に、すなわち右岸側に田中調節池、左岸側に稲戸井(いなどい)調節池がもうけられている。

これら三調節池によって、鬼怒川洪水流量に相当する部分をたくわえ、鬼怒川洪水の本川への影響を、ほとんどなくしてしまおうという計画である。

現行の日本で、利根川ほど多くの遊水池をもつ川はないが、その他の遊水池の代表的なものは、東北地方の北上川の一関遊水池、最上川の大久保遊水池、関西では木津川の上野遊水池がある。 |

|

現在のように大ダムが出現するまえには、堤防による方法などとともに、遊水池は重要な治水方法の一つであったといえる。

この広大な渡良瀬遊水池の場所は、明治四三年から大正一一年にかけての渡良瀬川改修工事にあたって、現在の河道も形づくられたもので、このとき、遊水池内の用地を政府が買いあげ、藤岡台地を開削し、渡良瀬川の流れを赤麻沼に落とし、古河市から現在の利根川合流点までは新しい河道を掘り、現在の遊水池と河道の原形がつくられた。

4 足尾銅山と鉱毒問題

top

この渡良瀬川改修は、この川の上流部の足尾 銅山の鉱毒問題と密接な関係がある。

七章で中条堤をめぐる明治時代のさわぎを紹介したが、足尾銅山の鉱毒問題は、それ以上に明治時代における大事件であった。

しかも、足尾銅山事件、渡良瀬遊水池、中条堤はおたがいに関係しあっており、明治時代における利根川治水の焦点であったといってよい。

明治一〇年(一八七七)に足尾銅山がひらかれたが、一二年にはすでにその鉱毒が渡良瀬川に流れだし、被害がではじめた鉱毒の影響は、まず渡良瀬川の魚、それによって生計を立てている漁民をおそった。

渡良瀬川沿岸の足利、梁田(やなだ)、安蘇(あそ)三郡には、明治一四年に二七七三戸であった漁民が、一八年には七八八戸、二五年にはゼロになってしまった。

つまり、足尾銅山の鉱毒は、まず渡良瀬川を魚のすめない川とし、やがて漁民を追いだし、周辺の水田から米をうばい、ついには農民をも追いだしてしまう。

明治一三年から数年間、毎年のように鉱毒がではじめると、栃木県知事藤川為親はこれをきびしく指摘したためか、島根県へ追いやられ、その後の知事は、鉱毒についてはいっさいふれてはならぬとし、役人がそれを口にだすことも禁じてしまった。

一方、銅山の産銅額は毎年うなぎのぼりに上昇し、特に明治一七年に大鉱脈への坑道が開通し、その産額は、いっきょに全国の四分の一以上、翌一八年に全国の約四割にまでたっした。

富国強兵を国家目標としていた明治政府にとって、銅は鉱物資源のなかでも特に重要であり、軍需用にも銅の増産は、なにものにもかえられないことであったのであろう。

全国総生産の半分にもちかい足尾銅山は、いかに鉱毒がでようが、政府にとっては、閉山などとんでもない話であったにちがいない。

しかし、地元の農漁民にとっては、文字どおり死活問題となり、足尾銅山の閉山を求めて抗議運勁にでたのは、当然のことであった。

明治二三年八月の渡良瀬川大洪水は、鉱毒のはげしさをだれの目にも疑いの余地なく見せるほど強烈であった。

この洪水の時から、坑内から運び出されたいらなくなった石を、洪水とともに川へ放流しはじめ、特に二九年九月の大洪水では、それまでたまっていた大量の石を放流したこともあって、下流の農地をはじめ、鉱毒による被害は甚大であった。

5 田中正造、明治天皇へ直訴(じきそ)

top

足尾鉱毒にたいし、生涯をかけ、すべてをなげうってたたかったのが田中正造であった。

明治一一年、彼は三八歳のとき、政治に人生をささげることを誓い、それから三五年間、大正二年、七三歳で死の床につくまで、足尾鉱毒とたたかいつづけ、その誓いをまっとうした。

明治二三年(一八九〇)、日本最初の総選挙で、衆議院議員に当選した田中正造は、明治三四年一一月に議員をやめるまでの一一年間、帝国議会において、足尾鉱毒をとりあげ、操業停止を強くうったえっづけた。

まず明治二四年二三月、足尾鉱毒質問書を衆議院に提出したのをはじめ、何回となく、政府の立場が足尾の鉱業主と同一であることを追求し、操業停止以外にこの問題の解決はないと強く主張しつづけた。

明治三一年九月の洪水によって大量の鉱毒が流れると、被害民一万は、東京へむかって大挙して請願の行動をおこした。

正造はこれを出迎えるが、多数の入京をなだめ、代表以外を村に帰した。

このため、正造は重大な責任を感じ、みんなに先立って力をつくすことを誓う。

明治三三年二月には、川俣(かわまた)渡船場まで大挙請願にでた農民にたいし、憲兵、警官隊がおそいかかり、無数の農民が負傷した。これは川俣事件とよばれている。

この事件をきっかけに、正造は議会を捨てる覚悟をする。人民の代表として、議会で根(こん)かぎりたたかって人民を守れなかったことで、議会に失望した正造は、人民とともにたたかう道を選んだ。

明治三四年一〇月、議員を辞職した二ヵ月後、彼は明治天皇への直訴という非常手段にうつたえた。

拝観人の行列からとびだした正造が、議会開院式を終えて帰途につく明治天皇の馬車にちかづこうとした時、警備の騎兵の槍が彼をたおした。騎兵も馬もろともたおれた。

天皇はなにごともなかったかのように去り、正造はおさえられ、麹町(こうじまち)警察署にとらわれたが、困惑した政府は、彼を狂人として、翌日釈放した。

この時の正造は、幸徳秋水に執筆を依頼した直訴状を手に、黒の綿服、黒袴の姿で天皇にちかづいていた。

直訴文を、名文家としても知られた秋水にたのんだのも、天皇に読んでいただくためにという、彼の律気(りちぎ)さを示している。

6 田中正造のすさまじい生涯

top

人民とともにたたかう道を選んで、正造は明治三七年七月、六三歳にして谷中(やなか)村にはいった。

それから一〇年、彼はいっそう凄絶なたたかいを政府にいどむ。

明治三五年以来、堤防は切れたままになっており、浸水したままの谷中村は谷中沼となり、正造は船で村中を移動した。

谷中村は、三七年には七月と九月にさらに洪水におそわれている。この治水対策として、渡良瀬川の大改修計画がっくられ、そのなかに、谷中村を遊水池とする案がふくまれたのであった。

明治三七年十二月、谷中村買収案が栃木県会を強行通過し、四〇年には土地収用法が適用され、四五○戸、二七〇〇人の谷中村は廃村に追いこまれてゆく。

明治四〇年六月には、最後まで残った一九戸一〇〇人の家が強制破壊され、正造は豪雨のなか、深夜野ざらしになった残留民を慰問して歩いた。

残留民への補償はなにもなく、家の破壊費用も各自が支払わされたうえ、破壊家具、家財道具は、八月の洪水ですべて流失してしまった。

正造は残留民とともに、旧居住地をはなれず、仮り小屋をつくって原始人的生活にはいる。

7 正造の治水論

top

明治四三年(一九一○)八月の大洪水以後、世を去るまでの三年間、彼は徹底的な河川調査に寝食を忘れ、治水論を研究する。

それはあくまで、河川現場の実態から問題を把握する、実践(じっせん)的治水論であったことはいうまでもない。

政府が、利根川治水の一環として谷中村を遊水池にし、渡良瀬川を大改修することへの疑問が、彼を河川調査に没頭させる動機となった。

彼の治水論は、現場を自らの足で歩き、自らの目で見、それに河川のたどってきた歴史的研究を通して、治水のあり方を示している。

彼は、利根川のいたるところに、川本来の自然の流れに反して、政治によってゆがめられてしまった跡があるとして、自然の流れに従順にすることこそ、あるべき利根川の姿であると論じた。

政治的ゆがみのもっとも悪い例として、関宿(せきやど)において、江戸川への流入をはばんでいる棒出し(川の中ヘクイなどをうって、川の流れを悪くすること)をあげ、これをとりのぞき、江戸川への流入を容易にすれば、渡良瀬遊水池は不要であると結論し、渡良瀬川改修計画と遊水池案に反対した。

大正二年(一九二三)四月から、群馬県足利を中心に、渡良瀬川水系の大小多くの河川を調査中、正造は病にたおれ、死の床につく。八月末、「現在を救いたまえ」と絶叫して、意識不明になったと伝えられる。

8 利根川治水における最大の悲劇

top

足尾鉱毒による自然破壊のなかで、もっとも凄絶だったのは、山の荒廃である。かつて立派な森林であった鉱山周辺の山は、銅山からでる亜硫酸ガスによって、完全に破壊され、裸山と同じになってしまったのである。

そのことが、洪水時の渡良瀬川へはきだす土砂量を増大させ、川を荒す原因ともなった。それにたいし、なんとか土砂流出をへらし、森林を回復させようと、治山事業が展開されてきた。

足尾銅山をめぐる、鉱毒と治山と河川改修の、切っても切れないいたましい歴史が、この一〇〇年、足尾銅山と渡良瀬遊水池をめぐって展問されてきたのである。

渡良瀬川洪水を利根川にどう合流させるかは、確かに、解決しなければならない利根川治水の大課題であった。

それか、足尾鉱毒によっていためつけられた谷中村を、徹底的に犠牲にして解決(?)したことは、利根川治水における大きな悲劇であった。 |

鉱毒によって荒廃した足尾山地

|

9 足尾山地の復活をめざして

top

足尾山地は、足尾銅山の開発、増産とともに、荒廃へむかった。

特に明治一七年の産銅量の増加のころから、排煙中の亜硫酸ガスにより、森林は次々とおかされていった。

さらに、製錬用燃料や、鉱山用材として、森林の伐採がさかんに行われた。

さらに悪いことには、明治二〇年四月、松木集落の祭りの火から大規模な山火事が発生し、足尾山地のそうとう広い地域を焼きはらい、山を裸にしてしまった。

また、明治二六年からは新式の製錬法が採川され、銅の生産能率はあがったが、排煙中の亜硫酸ガス量が増加し、すでに裸同然になったあと、かろうじてはえた植物に、とどめを刺すようにおそいかかった。

この山地は、花崗岩や古生層を主体とするもろい地質でできているうえに、非常に急な峡谷地形に降りそそぐはげしい雨によって表面の土が流れ落ち、崩壊をくりかえし、山はいよいよ荒廃をふかめていった。

明治政府も森林復旧のため、植林や砂防工事を行ったが、“焼け石に水”で、森林の復旧にはほとんど効果がなかった。

足尾山地の復活をめざす治山治水事業が本格的となったのは、第二次大戦後のことである。

まず、松木、久蔵(くぞう)、仁田元(にたもと)の、三つの川の合流点に大規模な足尾砂防ダムを、昭和二五年からつくりはじめ、二九年に完成した。

この砂防ダムによって、その上流流域のあれはてた山から、大量におし流されてくる土砂をたくわえ、それから下流の河床上昇を防ごうとするものであった。

10 土砂を防ぐために

top

日本では、古くから砂防工事には熱心であり、特に江戸幕府は、各地に山をおさめ、砂防事業の必要なゆえんを説いている。

特に、東海近畿の川の水運開発にその名をとどめている河村瑞賢(ずいけん=一六一七〜九九)は、淀川の水運開発のために、上流域の砂防の必要を強調し、幕府も上流山地に苗木の植えつけを中心として、土砂が川へ流れ落ちるのを防ぐ工事を命じている。

すなわち、明治維新以前にも、日本各地で砂防技術は、それぞれの山地の地形、地質の特性に適するような砂防工法を、多くの経験を積みかさねて発達させてきていた。

明治維新以後、まずオランダの技術者によって、河川や砂防技術が導入された。

しかし、彼らは、むしろ日本のそれまでの砂防技術を評価し、それをさらに強化することを明治政府にすすめている。

明治初期には、オランダの技術者か日本にまねかれ、近代技術の考え方や工事指導にあたったが、日本の川のように、川へでてくる土砂の多い場合には、上流域をよくおさめて、川の中流や下流へと流れでる土砂をコントロールしなければならなかった。

それには、オランダの技術ではなく、上流山地の砂防や治山技術にすぐれている、山国のオーストリーの技術から学ぶべきだということになった。

こうして、明治中期にオーストリーの技術者をまねき、日本からも諸戸北郎(もろときたろう)が、大正時代には赤木正雄がホーストリーに留学し、日本の砂防とその理論には、オーストリーの技術が強い影響をあたえている。

日本にまねかれたオーストリーの学者が、その著書で、当時の日本の砂防技術を評価して紹介していることは、日本の長年の砂防技術の蓄積を物語っているといえよう。

つまり、明治以後の日本の砂防技術は、ヨーロッパの技術理論と、日本の経験技術とをかさねあわせたもの、ということができる。

11 日本の砂防技術

top

こうして、明治以後も砂防工事は熱心に、全国いたるところの山地で行われてきた。

明治三〇年には砂防法も制定され、その独特な工法と全国的な普及によって、日本の砂防事業とその技術は、専門家のあいだでは国際的に有名であり、サボー・ワークという用語は、日本語のまま通用するほどである。

日本から輸出した学術用語として有名な、ツナミほどには普及していないが、私が昭和三〇年代前半にフランスに留学していたときにも、何人かの専門家から、サボー・ジャポネ(日本の砂防)について質問をうけたことがある。

現在も多くの砂防技術者が、東南アジアをはじめ、開発途上国に、砂防の指導におもむいている。

12 結論をいそいではいけない

top

とはいえ、川をおさめる、山をおさめる技術、すなわち、治水や治山の技術は、まずそれぞれの川、流域の特性をつかんで、それに適した技術をほどこさなければならない。

治山とか砂防の場合には、地質、地形、勾配、雨の降り方などによって、それぞれに合った工法、植林方法を、長年の経験を積みかさわて進歩させてきた。

その貴重な経験を教訓として、海外で日本の技術者が指導にあたることは、大変けっこうな話ではあるが、その場合も重要なことは、その国の山や川の特性を十分に理解したうえで、技術の腕をふるうことである。

日本の山や川と似ているからといって、同じような方法を簡単に用いてはならないのである。

その国の経済の状況、材料などの資源の特徴、社会条件などによって、工事に使う材料とか労賃も、日本とはいちじるしくちがうのが、むしろあたりまえなのである。

その国でもっとも有利な材料、工法を選ばなければならない。

その意味で、国土保全の技術は、その国、その地域にきわめて個性的な面があり、治山や治水技術輸出とか、国土保全にかんする国際協力は、けっしてやさしいことではない。

また、砂防とか治山事業の効果は、一朝一夕にわかるものではない。何回かの豪雨をへて、ある程度その効果がわかる。

もっとも、植林した木も年をへて緑化がすすむので、時代によってその影響はことなってくる。

ましてや、机上の計算や実験でその成果がはっきりわかるものでもない。

日本の砂防も、現場技術とヨーロッパの影響をうけた学問とのあいだには、しっくりいかない点もあり、これから長い年月をかけて、研究をふかめなければわからないことが、けっして少なくない。

砂防や植林の効果については、現象の一面だけを見て、簡単な結論をだせない難問があるのである。

13 イタドリ、ススキなどが根づく山に

top

昭和二〇年代以降、本格的に開始された足尾山地の復旧計画は、砂防ダムの建設とともに、煙害の比較的少なかった下流域から植林をはじめた。

昭和三一年になって、ようやく新しい製錬法の施設がととのい、亜硫酸ガスから濃硫酸を製造する設備がつくられ、排ガスの処理が可能となった。

これによって、明治以来約八〇年目に、煙害の根源をたつメドがたち、荒廃地の植林緑化復旧に本腰を入れることとなった。

足尾の鉱害に苦しめられた人々にとって、長い悪夢のような歳月であった。

この荒廃地復旧の方法としては、渓流に砂防ダムをきずいて、大量の土砂か流れ下るのをコントロールすること、山の斜面には、石積みやコンクリートブロックなどを積んで土砂のすべり落ちるのをとめる工事、それによって落ちついた斜面に、植生盤(しょくせいばん)とか植生袋(ふくろ)をおいて草を育て、最後に樹木を植えつけることになる。

しかし、ずっかリ荒廃し、岩盤まで露出し、さらに急勾配の山地に植物を植えつけるのは、非常にむずかしい。

いろいろと苦労をかされていたか、昭和四〇年からヘリコプターを利用し、空から絶壁のような山地に、草や肥料を吹く付ける方法をもちいて以来、あれほど荒れていた土地も、わずかずつではあるが、ススキ、イタドリ、ヨモギなどが根づくようになった。

ヘリコプターによる緑化は、苦心のすえ、足尾ではじめて成功したもので、まず化成肥料や土壌改良剤をまき、二回目の飛行で、イタドリ、ススキなどの種子をまきつけ、三回目の飛行で、アスファルト乳剤を吹きつけて固定する。

さらに、必要におうじ、年に一回くらい、肥料や種子を追加してまくこともある。

14 新しい悩み

top

草でも一度根がついてくれば、つぎには小さな木を植えられるようになる。

それに、もはや亜硫酸ガスもおしよせてこない。いまは、クロマツ、アカマツ、ニセアカシア、ハンノキなども、ヘリコプターから植えつけることに成功しつつある。

このように、戦後ずっと山腹の緑化をしんぼう強くすすめ、ようやく六〇〇ヘクタールちかくの荒廃地に緑がよみがえるようになった。

最近は、人工によらない自然植生も見られるようになったという。それは、日本の気候、豊富な雨のおかげである。

もともと日本の風土では、山を裸にするというのは、大変むずかしいことなのである。

山には雑木がやたらとはえ、農地には、とれどもとれども雑草がはえるので、日本の林業経営者や農民は苦労してきたのであった。

したがって、足尾銅山のように荒涼とした裸地は、日本ではきわめてめすらしい。

一時この山地は、大陸の荒廃地を舞台とする映画やテレビのロケに、しばしば利用されたほどである。

しかし、やっと緑化がはじまった足尾山地に、つぎの意外な敵がやってきた。それは、となりの日光山地のほうから遠征してくるカモシカ、ニホンカモシカである。

緑化の進行に比例してシカは増加し、足尾町には現在約二〇〇頭が出没して、新緑の芽を食い荒らす。

シカを撃ったり捕えたりすることは、もちろん禁止されているから、ひたすら食われないように網をかぶせたり、柵をはりめぐらすしかない。

しかし、ひろい面積にわたる全域を守るのはむずかしく、治山にたずさわっている人々は、なにか効果的な防護策はないかと悩んでいる。

しかし、なにしろあれほど荒れはてた山を回復にかがわせたのであるから、いずれ、どんな難事ものりこえ、足尾の山が青々となるのもそれほど遠いことではなかろう。

15 土石流

top

足尾のま北約一〇キロに中禅寺湖かおる。

ここから華厳の竟に落ちて流れ下るのが大谷(だいや)川で、鬼怒(きぬ)川の支流である。

この一帯が有名な日光国立公園であり、この大谷川流域でもまた、古来しばしば上石流による災害が発生している。

ここでは渓流には建設省が、山腹には林野庁か、それぞれ大規模な砂防、治山事業を行っている。

土石流とは、豪雨、融雪、火山爆発、地震などによって、異常に大量の土砂崩壊が山の斜面たどにおこり、やわらかいコンクリートを流したように、土砂が流れだす現象である。

その運動中に、山腹どの人家をたおし、多数の死傷者をだすことが多い。

最近の豪雨災害の死者の七割程度は、土石流によるもので、土石流対策は、現在、豪雨災害対策のなかでも、もっとも重要となっている。

16 日光の砂防ダム

top

この大谷(だいや)川と、同じく鬼怒川の支流である稲荷(いなり)川には、階段上に何十もの流路工が建設され、土砂の流れ下るのをコントロールし、河床が上がったり下がったりするのを、そうとう程度防ぐことができる。

日本の各地で、勾配が急で、土砂が大量に流れてくる荒れ川に、砂防工事によって、このように人工的になった川を見ることができる。

自然とたたかい、それをならしているかに見える川の姿が、ここにうかがえる、日本特有の光景である。

しかし、川だけ砂防工事をほどこしても、でてくる土砂のみなもとは山であるから、山をおさめなければ、まさにサイの河原となる。

馬返しから中禅寺湖(ちゅうぜんじこ)にでるには、いろは坂をのぼらねばならない。

そのいろは坂の途中から、あるいはロープウェー駅の明智平から、中禅寺湖の北にそびえる男体山をながめれば、そこに、世界にもまれな雄大な治山事業が展開されている。

この男体山の南東斜面、もっとも大規模な崩壊である大薙(おおなぎ)は、いまから約三〇〇年前、天和三年(一六八三)、豪雨をともなった大地震によって大崩壊し、それ以来、たえず大量の土砂を大谷川に落としている。

男体山は周辺の火山とくらべ、噴火の時期がおそく、地形的にはまだ若い火山である。

しかも、いたるところに、侵食のふかさが七〇から一〇〇メートルにもおよぶ谷が、放射状に分布し、地質は非常にもろく、凍結したり、とけたり、風雨にさらされて、斜面はたえず移動している。

この斜面の、標高一三〇〇メートルより高い部分は林野庁が、それより低い部分は建設省が、砂防事業を昭和二五年からずっと行っている。

右の写真のように、それぞれの谷ごとに、下方から砂防ダムを一つ一つ階段状にきずいてきた労苦の結晶が、山腹一面に偉大なひな段となってせりあがっている。 |

男体山の山腹に、階段状にならぶ砂防ダム。

谷を横切る白い小さな線が、すべて砂防ダムである。

|

17 雄大な自然にむかう人間の小さな力

top

日光国立公園は、火山地形がうみだす雄大な山、湖、湿原によって、まれに見る自然の美と、東照宮(とうしょうぐう)や神橋(しんきょう)などの人工の美によって、多くの観光客を集めている。

しかし、この男休山南東斜面をすべり落ちる土鈔とたたかっている砂防事業の展開は、強大な自然の力を相手にした、一見無力に見える人間の技術の挑戦であり、たぐいまれなる感動的光景である。

おそらく、日光国立公園のなかでも、もっとも観賞にあたいする、自然と人間との格闘の大舞台であるといえよう。

崩壊面には、浸食を防ぐため植生(しょくせい)を入れ、渓流の縦浸食には、階段的にセメントミルクなどで岩盤をつくりつつ、床を固め、断崖には、その脚部にコンクリートを打ちこみ、場合によっては、断崖をけずって斜面勾配をゆるくしたり、モルタルを吹きつけて、断崖面をおおったりする。

最終的には、高さにおうじて適した草木を植え、森林とする目標である。

高さ二〇〇〇メートル以上ともなると、植物の成育期間は四ヵ月しかなく、冬の凍結が春には融解し、夏は豪雨あり、風化ははげしく、火山性のボロボロした土とのたたかいは、困難をきわめている。

本格的山腹工事は、昭和三五年からはじめられたが、二〇年以上をへた今日、その成果はようやくむくいられ、この斜面は年々少しずつ緑をくわえつつある。

top

****************************************

|