|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 一〇章 一一章 一二章

第七章 中条堤(ちゅうじょうてい)大事件

1 治水のむずかしさを語る証人

top

八斗島(やったじま)から約二〇キロ下ると、右から福川という支流が合流する。

この福川を合流点から数キロさかのぼると、古ぼけた堤防が、なにげなくつづいている。これが中条堤である。

この堤防こそ、利根川何百年の治水史の、もっとも重要な証人である。

この堤防の高さ、強さをめぐって、周辺の住民が、そして江戸幕府も明治政府も、何千回、何万回と議論し、考え、悩みぬいてきた。

何世代もの住民が、治水家が、為政者が、この堤防のあり方について、あらそい、妥協し、合意し、それらを通して、治水技術をみがき、治水のむずかしさを嫌というほど知らされてきた。

この堤防が、最初いつできたかははっきりしない。江戸時代初期の、慶長年間築造という説が有力であるが、「吾妻鏡」に、貞永元年(一二三二)中条堤大破と記録されているので、すでに中世から小規模ではあっても存在していたのであろう。

というのは、河川や平野の地形からみて、この地点での築堤の価値が、非常に大きいからである。

この付近では、川の勾配がかなりゆるやかになり、洪水が氾濫すれば、急激にひろがる地形になっている。

したがって、ここに堤防をきずけば、それによって守られる地域にとっては、きわめて有効であり、さらに積極的に水をためることもできる。

2 上下流の紛争の種

top

中条堤のすぐ下流の酒巻(さかまき)と瀬戸井(せとい)地点は、昔から狭窄部(きょうさくぶ)といって、川幅が特にせまくなっていた。

狭窄部では洪水の流れはおさえられるから、その上流側は、洪水は流れにくくたまりやすい。

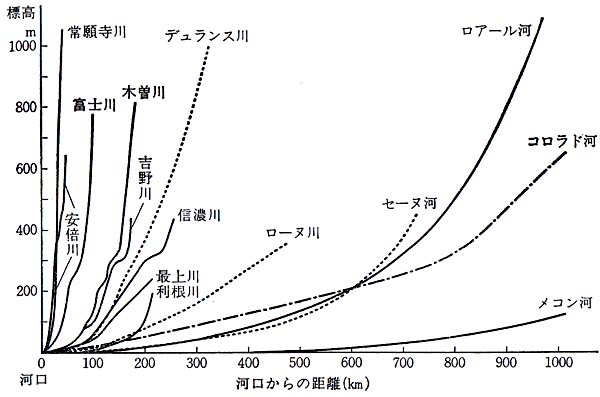

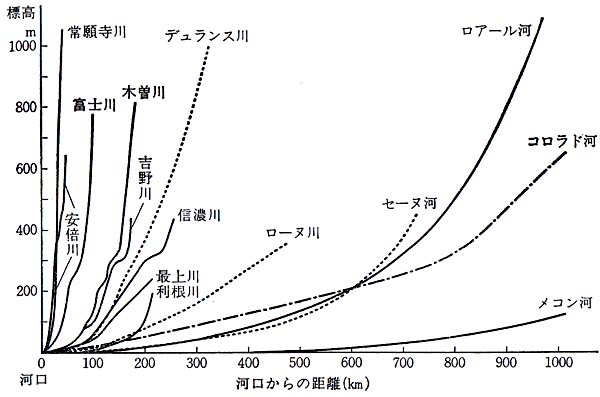

そこで右図のように、上流にむかってひろがるように中条堤がきずかれたのは、洪水の流れをここにしばらくためこんで、遊水効果を期待したからである。

もし狭窄部と同じ幅の堤防を上流側の両岸にきずけば、せばめられた洪水流は、たやすく堤防を破って、大暴れするにちがいなかった。

一方、狭窄部の下流側では、その上流部で洪水が一休みしてくれれば、大助かりとなる。 |

|

このように、狭窄部の上流側の平地、盆地に洪水流を遊水させて、下流を助ける治水策は、明治時代まではもっとも普通の方法であり、川によっては、第二次大戦後の昭和三〇年ころまで、このような治水手段がとられていた。

東北地方の北上(きたがみ)川、雄物(おもの)川、最上(もがみ)川や、南九州の川内(せんだい)川などは、上流から盆地と狭窄部が何組も連続しており、盆地部では、洪水を一時的にためることを前提とした治水策がとられた代表例といえる。

これら盆地の低い部分は、中小洪水でも水につかりやすいので、水田にはせず、水に強い桑や果樹などが植えられ、住居は比較的高い場所に立地していた。

特に上流部の場合は、狭窄部を人工的にひろげることは、昔は容易ではなかったので、このような方法をとらざるを得なかったし、たとえ可能であっても、それが下流側を安全に保つ効果があれば、簡単に狭窄部をひろげるわけにはいかなかった。

しかし、この治水策は、狭窄部の上下流の対立や紛争の種となり、中条堤ももちろん例外ではなかった。

3 遊水池

top

中条堤をとりまく治水戦略の全体像は、一〇九ページの図に見られるように、対岸には、秀吉全盛期の文禄年間(一五九二〜九六)にきずかれたという文禄堤があり、中条堤より上流側の右岸には、善ヶ島堤があって、中条堤北部の遊水池にあたる地域を、洪水から守る形をとっている。

文禄堤は中条堤より弱くしてあり、大洪水のたびにしばしば破堤した。

文禄堤が破れれば、洪水流はそちらへ流れでるから、中条堤は破堤しない。

善ヶ島堤は、文禄堤よりさらに弱く低くきずかれていたし、この部分は川の流れも不安定で乱流していたので、さらに破堤しやすかった。

しかも、善ヶ島堤は、下流側の葛和田(くずわだ)や、上流側の江原には堤防をつくらせず、洪水はむしろ積極的にここから導き入れ、中条堤と善ヶ島堤に囲まれた広大な地域を、洪水の遊水池としていたのである。

しかもその一部は、平時も水利用のための溜池として利用していた。

中条堤付近は、北からは利根川の洪水、南西からは荒川の氾濫流によっておそわれる。

つまり、この地域は、利根川と荒川によって囲まれ、氾濫流によってつくられた、熊谷(くまがや)扇状地とよばれる地形で、中条堤は自然に形成された、いわゆる“自然堤防”を利用してつくられたのである。

この地域は、北東から南西にむかう自然堤防群が幾重にも走っており、古くから両川の洪水のたびに、これら自然堤防にそうように氾濫が流れ下ったにちがいない。

特に、中条堤と善ヶ島堤、酒巻狭窄部によって囲まれた地域の洪水時の遊水効果は、それより下流側の利根川洪水をいちじるしく小規模にし、下流の治水の重荷を比較的軽いものとしていた。

しかも下流側の右岸側には、いたるところに、控堤(ひかえてい)という第二線堤(本川堤防の後方に、やや低い堤防をもうけ、本川が切れても氾濫域がひろがらないようにする)があって、全体として、大災害にならないような治水の仕組みができあがっていた。

4 中条堤をめぐる対立

top

中条堤が論所堤(ろんじょてい)とも呼ばれたのは、この存在が上下流対立の原因であり、そのあり方について、議論というより、紛争がたえなかったからである。

中条堤のおかげで、しばしば被害をうける上流側は、その撤去を切望し、少なくとも、より高く、より頑固にすることには反対し、下流側はより高く、強力なものにすることを主張する。

しかし、熊谷扇状地の扇端部下流は、わき水がゆたかであるため、昔から開発がすすんでいた。

そのため、中条堤上流側には、農業用溜池として利用される沼地が多く、洪水時以外は、有利な土地であった。

そこで平時には、その水を下流側にも使う権利をあたえ、その面では、上下流ともに堤防の維持管理などに協力し合っていた。

なお、扇状地の頭を扇央(せんおう)といい、その広がった先端の形状の部分を扇端(せんたん)という。

扇端は、一般に湧水地帯で、古くから農地が開発され、集落も形成されている例が多い。

雄物川や北上川は、支流の扇状地がよく発達していて、その扇端が南北にならんでおりその区域に集落が形成され、それを南北につらねて羽州街道かつくられた。

明治大正時代の地図を見ると、それがみごとに示されている。宅地化が現在のようにははげしくなかった時代の地図を、集落、街道、川や湧水の関係から、まことに興味ぶかく読むことができる。

5 明治新政府の誕生と対立の激化

top

中条堤の上流側は、湧水などを水源とする水利用では有利であるため、中条堤による治水上の不利をおぎなう面もあって、上流側はおおむね満足し、堤防の修築維持などに、上流側も下流と一致することもできたのであろう。

江戸時代の慶長(けいちょう)年間(一五九六〜一六一五)と、貞享(じょうきょう)年間(一六八四〜八八)に、中条堤は強化され、享保(きょうほ)年間(一七一六〜二六)には、中条堤の上流部にあたる四方寺堤が強固にきずかれ、文禄堤とともにいだかれたこの地域が、大遊水池の機能をはたすことになり、利根川治水の要(かなめ)となったといえる。

中条堤をめぐる上下流の対立、遊水池内の各集落の対立は、幕府の強権と統制のもとにおさめられてきたが、明治新政府の誕生とともに、対立はいっぺんに表面化し、毎年のように、実力闘争をともなうきびしい対立となった。

明治四年(一八七一)には、上流側の下奈良(しもなら)村から「大囲堤(だいいてい)建造案」が提出され、従来の下流側の中条堤強化論と、それを阻止しようとする上流側の主張とがみつどもえになり、たんなる上下流対立ではなく、新政府による、新しい治水策への期待もふくめ、利根川の治水をいかにすべきかという議論に発展していった。

「大囲堤建造案」とは、善ヶ島堤を大規獏な本格的堤防に強化し、葛和田地区以外の、妻沼(めぬま)より上流側の無堤部に堤防をきずき、中条堤をこれ以上は強化しないという案であった。

この頃よりじょじよに、中条堤の役割を変更させようとする意見が強くなってきている。

明治という新しい時代の到来が、民衆の治水への考えを変えてきたのであろう。

6 中条堤の決壊

top

中条堤の役割を決定的に変更、というよりは、失わせることになったのは、明治四三年の大洪水であった。

この大洪水で中条堤は決壊し、そのあとをどうするかが大きな課題となった。

時あたかも、明治三三年よりはじまっていた、利根川改修計画事業が一〇年を経て、第一期事業である下流側の銚子・佐原間の浚渫や築堤が、かなりすすんでいた。

このような時に発生した、有史以来ともいわれた大洪水は、進行中の利根川改修計画に大変更をせまるものであったし、特に、利根川治水のかなめであった中条堤破堤は、これまでの治水策の再検討をうながすこととなった。

7 オランダからの新技術

top

明治新政府の誕生によって、日本は近代国家としてスタートし、さざまな文物を欧米から学ぶことになった。

川や港、運河などの“水工技術”については、主として、オランダからまねいたファン・ドールンや、デレーケなどの指導を、鉄道・水道はイギリス人をまねき、鎖国でおくれていた近代科学技術の導入に、政府はきわめて熱心であった。

政府はこれら“お雇い外国人”とよばれる人々を、精神的にも物質的にも優遇し、これら外国人の多くが献身的に日本の興隆のためにつくしたことは、日本が近代国家としてよきスタートをきることができた、重要な原因の一つであったといえよう。

優遇されたことについては、たとえば、これら外国人の給与は、人によっては当時の大臣級、もしくはそれ以上であったといわれている。

また、その教えをうけ入れた日本の指導者も、異常ともいえるほどに熱心で、かつ日本の技術をはやく自立させようと考え、それを実現させたことが、それ以後の日本の発展をささえたといえる。

オランダからの“お雇い外国人”も、デレーケとムルデルをのぞいては、明治一〇年代前半に帰国し、明治初期に欧米に留学した若い学者が日本へ帰ってきて、お雇い外国人からのバトンタッチがうまく行われたこともまた、明治以後の技術の発展を評価する場合に重要である。

つまり、明治一〇年代後半以後は、一部をのぞいては、もはや“お雇い外国人”に頼らなくてもよいほどに、日本の技術指導者のレベルが上がっていたのである。

8 日本の治水方針を左右する川

top

しかし、すでに古くからそうとうのレベルにたっしていた河川技術の場合には、その技術と近代西欧技術とを、どのように融合させるかが、困難な課題であった。

特に河川技術は、すでにいろいろ説明してきたことでもわかるように、それぞれの土地をどう利用してきたか、洪水にどう対抗してきたかによって、つぎの技術手段がたてられる。

つまり、河川技術のように、国土への技術の場合は、その国の自然的特性はもちろん、社会的特性による影響を強くうけるからである。

そのため、明治時代には、個々の川の治水をどうするかについて、つまり、これまでの治水の考え方に、新しい西欧技術をどのように植えつけるかについて、さまざまな意見がはげしくたたかわされた。

特に、明治一〇年代後半から二〇年代にかけて、各地に大水害が発生したため、それへの対策をめぐって、その論議はいっそう活発になった。

さらに、明治二二年に国会が開設され、法治国家としての体制がととのうにつれ、近代国家としての日本の河川行政をどうするか、主要河川の治水方針をどうするかについても、活発な論乱がおこなかれていた。

利根川においても例外ではなかったどころか、ここの治水方針をどうするかは、日本の河川行政や、治水方針を右左右するものであった。

利根川についての治水論議がもっとも密度高くたたかわされたところが、まず中条堤と、その上下流にかんする治水方針をめぐってであった。

9 尾高惇忠(おだかあつただ)の治水論

top

明治二三年、埼玉県手計(てばか)村(現在は深谷市)の尾高惇忠(一八三〇〜一九〇一)は、「治水新策」を世に問うた。

尾高は渋沢栄一と同郷で、そのいとこにあたり、渋沢の漢学の師でもあった。

その数年前、尾高は「備前渠(びぜんきょ)治水案」も発表し、ともにこの時代を代表する、すぐれた民間治水論ということができる。

この頃、尾高は第一国立銀行仙台支店長の職にあって、明治の金融界の大立者だったが、幕末には渋沢栄一らとともに、尊王攘夷論に共鳴し、横浜居留地の焼打ち計画を立てるなど、つねに東奔西走、熱情ほとばしる活躍をしていた。

尾高の「治水新策」は、漢学のふかい素養にもとづき、江戸時代や明治の各地の水害例を参照しつつ、洪水現象を解説し、治水のあり方におよんでいる。

この本を書いたきっかけは、利根川中流部の中条堤、およびその上下流の対立であったろうが、彼はさらにすすんで、明治の日本の治水のおり方について、考えをのべたい衝動にかられたものと思われる。

さらには、治水問題を通して、当時の、欧米科学技術一辺倒の風潮にも、警告を発したものと考えられる。

10 堤防は絶対ではない

top

「治水新策」はその後半において、堤防について特に多くをついやし、その功罪をのべている。

その頃、中条堤強化論にも示されているように、強固な堤防への期待が急速に高まっていた。

彼はその世論に警告を発し、堤防さえきずけば、完全に洪水の被害をふせげる、というものではないと主張した。

堤防はよろいかぶとのようなもので、強力な弾丸に攻められれば、破れることもあり、絶対的なものではないと考えていた。

洪水が氾濫すれば、それが運んできた細かい土砂によって、土地は肥える効果もあるとし、それぞれの川と周辺の土地利用とを、歴史的に考察して対策を立てるべきであるという。

具体的な治水の方法としては、堤防はあまり高くしないこと、しばしば氾濫する土地に住まないこと、できるかぎり分流工事を行って、洪水流を分散させ、下流の河道に大洪水が集中しないようにすること、などを提案している。

また、堤防工事の資金の一部を銀行へあずけておき、水害被害の救済に使え、という提案もあり、治水はたんに、堤防工事のみによって行うものではなく、さまざまな技術手段、社会政策など、総合的に考えるべきことを示している。

なお、彼は全篇を通して、その論議の根拠として、「孟子」、「史記」など、中国の古典をしばしば引用し、堤防万能主義を、欧米近代学術思想の影響と考え、堤防批判を通して、欧米科学技術一辺倒の世相を警告したと考えられる。

11 日本の伝統技術を守れ

top

明治になって新政府は、欧米の文明、特に科学技術をうけいれることに大変熱心であった。

そのことが、日本の近代化と発展に貢献したのは確かであるが、一方において、日本の風土のなかで育った伝統技術とか、漢学に根ざす自然観、技術論は軽視された。

河川技術をはじめ、国土建設の技術にかんしては、わが国でも江戸時代末までに、日本の河川の実情をふまえて、すぐれた事業を展開してきたし、特に治水戦略は、中国思想の影響をうけつつ、日本独自の治水論を高めてきた。

明治のすぐれた技術者のなかには、伝統治水技術と、西欧近代技術の融合につとめたものもいたが、一般の社会では、欧米技術一辺倒が支配的であり、伝統技術とか、漢学思想に很づく技術は、欧米技術礼讃とは反比例して、軽視、または無視された。

尾高惇忠の「治水新策」のみならず、国会開設から、明治二九年の河川法制定までの明治二〇年代は、いくたの治水論が発表され、治水論議がはなやかであった。

当時、全国的に大水害がおこり、かつ政府の富国強兵策にもとづく米の増産が急務とされ、拡大されていく水田を水害から守ることが、国家的にも各地域にとっても、最重要課題であったからであろう。

12 西師意(にしもろもと)の治水論

top

また当時、新鮮にして魅力に満ちていた欧米抖学技術への期待が、官民間わず国内には大きかった。

近代技術を駆使すれば、これまで不可能と思われていたさまざまなことが、あたかもすべて可能であるかのような気分を、庶民ももっていたと思われ、それが、堤防によって洪水を完全にコントロールできるという、過剰な期待となったのであろう。

尾高惇忠の「治水新策」の翌二四年に発表された、富山県の、「北陸政論」の主筆であった西師意の[治水論]も、また注目すべき議論であった。

尾高が利根川中流部という流れのゆるやかな川を念頭においていたのにたいし、西は常願寺(じょうがんじ)川という、日本の代表的急流河川を対象として、その議論を展開した。

しかし、その説くところは、尾高と共通している点がきわめて多い。

西の治水論執筆の動機は、明治二四年七月の常願寺川の有史以来の大洪水であった。

デレーケは、この大洪水後、内務省の依頼をうけて、この川を上流の立山から河口まで視察し、災害の惨状、常願寺川上流域の土砂崩壊、この川の洪水の狂暴性に驚嘆したらしい。

「これは川ではない、滝だ」とデレーケが発した名言は、この時のことであったと伝えられている。 |

滝のような日本の川

|

13 河口まで巨石がゴロゴロしている川

top

右上の図を見れば、常願寺川が滝だというのも、かならずしもそれほど大げさではないことがわかるであろう。

北アルプスの名峰、立山三〇一五メートルの水源から、駿河湾とともに、日本で一番ふかい富山湾の海底めがけて、わずか五〇キロを、いっきにかけ下る勇壮な川である。

日本の川は急流といわれるが、なかでも富山湾と駿河湾にそれぞれ北、南アルプスから擂鉢の底へと注ぎこむ川こそが、代表的急流河川である。

前者は黒部(くろべ)川、神通(じんつう)川、常願寺川、庄(しょう)川など、後者は富士川、安倍川、大井川などである。

これら急流を東海道本線や北陸本線でわたるとき、その河床に、大きな石が重なりあっているようすを観察することができる。

しかも、通常はひろい川幅にもかかわらず、そのほんの一部を、チョロチョロと、二筋三筋の細い流れが流れているにすぎない。

しかも、北陸本線や東海道本線がこれらの川をわたる地点は海にちかく、川の下流の河口部である。

どんな川でも上流部へいけば、河床には大きな石がゴロゴロしている。川の勾配は、河床の砂礫の大きさを見ればおおよそわかる。

上流から下流へと、勾配はだんだんゆるくなり、それにおうじて、河床の砂や石は小さくなっていく。

川の流れが石をおし流す力が、上流では大きいが、おし流しきれない石を河床に残していくからである。

したがって、常願寺川のように、河口近くで巨石がころがっている富山県や静岡県の川の多くは、河口まで急流だということになる。まことに日本的川景色である。

しかも、その下流域におおぜいの人が住み、高密度の産業が展開されているので、洪水がおぼれないように、念入りな河川事業が行われているのも、日本独特の川景色である。

14 洪水と周辺の土地利用

top

西師意(にしもろとも)は、この常願寺川の、明治二四年大洪水を経験して、治水のあり方について、すぐれた意見を世に問うたのである。

特に、堤防に依存しすぎるなと強調している点は、尾高惇忠(あつただ)と、全く同じ論拠である。

“堤防を高くすれば洪水の水位も高くなり、堤防と洪水はイタチゴッコで高さを競い合うようになる。

川の特性や川の周辺の状況をよく調べずに、ただ堤防にのみ頼るのは危険である”と、主張する。

“堤防ばよろいかぶとのようなもので、より強力な弾丸に攻められれば、被害はいっそう大きくなる”と主張した尾高と、全く同じことをのべている。

西の治水論のつぎの特徴は、治水を、水田経営との問係でとらえたことである。

水田を守るために川をおさめなければならない。

しかし、水田に適している沖積平野は、洪水のはこんだ土砂によって形成されたのであり、洪水の運ぶ沃土は水田にかかせない。

ようするに、洪水といかにつきあうかを、水田を営むものは考えるべきである、と主張したのである。

これは、洪水と周辺の土地利用の関係を重視したものとして、すぐれた治水の考え方といってよいであろう。

15 さけることのできない悩み

top

ここに紹介した尾高や西の治水論は、専門の技術者とか、お役所の人でない、民間人が発表したものである。

いわゆる専門的知識はないかもしれないが、むしろ特定の専門にとらわれない、ひろい目で、洪水や水害を歴史的経験のなかにとらえている点が特徴である。

そのような目で、自分が住んでいる川のようすを、流域の土地利用や産業との関係で観察し、しかも、川をめぐる長年の土地と人間との関係をふまえている点がすぐれている。

それが治水を考える揚合の基本だからである。

さらに、これら民間人の治水論をここに紹介したのは、これら治水論に、明治中期における、伝統と近代化をめぐる論争がうかがえて興味ぶかいからである。

河川計画のように、特に日本における治水計画の場合は、つねにこれまでとられてきた治水事業が下絵として存在する。利根川のように江戸時代初期以来、さまざまな治水や水利事業が行われてきた川においてはなおさらである。

さらに、利根川には一章でのべたような、天明の浅問山噴火の影響が色こく投影されている。

これまで行われてきた工事、さらには大洪水や火山爆発、それらが川とその流域にあたえてきた影響へのふかい理解なくして、すぐれた新しい治水計画をたてることはできない。

政治の大変動があった場合とか、新しい外国文明がいっきょに輸入された場合に、治水計画において、伝統と近代化をいかにたくみに融合させるかは、転換期における治水の重要課題である。

そこで、どのような考えが議論され、どのような経過で、どういう結着となったかを理解することは、治水を知るためにきわめて大切である。

中条堤をめぐる明治二〇年代から四○年代の議論は、まさに転換期における、さけられない悩みであったといえる。

16 中条堤(ちゅうじようてい)大事件

top

明治四年の、「大囲堤(だいいてい)建造案」のあと、重要な治水案としては、明治二三年、埼玉県から選出された湯本義憲(よしのり)の「治水建議案」がある。

そこでは、利根川はじめ全国重要八河川を国の直轄とし、各河川ごとに条例を設定せよと主張している。

彼は、各河川ごとの治水制度と治水案を提出し、利根川については、中条堤強化を明確に示し、酒巻・瀬戸井狭窄部をひろげる、利根川連続堤方式には反対している。

これにたいする反論も数多く提出され、中条堤論議は活発につづく。

明治二九年、利根川大洪水で、中条堤が数ヵ所破損し、その補修をめぐって、中条堤上下流の意見対立はいよいよはげしくなった。

県当局が上流側を支持したとして、下流側は大挙して抗議行勁にでて、官憲と衝突した。

ついで明治四三年、大洪水によって中条堤が破堤すると、その対策をめぐり、埼玉県政は大混乱におちいった。

下流側は、まず第一に中条堤を強化して復旧せよと主張し、上流側は、これまでの上流側を犠牲とする中条堤強化案に反対し、酒巻・瀬戸井の狭窄部をひろげ、利根川に大規模な連続堤方式を採用するよう主張した。

上流案を正論とする知事調停案に反対する下流側住民は、大挙して県庁におしよせ、警官隊とはげしく衝突した。

県会では、当時は知事不信任案提出の権限はなかったのに、不信任決議が採択されるという、異常事態にまで発展した。

結局、仲介者の調停工作が熱心につづけられ、明治四四年四月五目、覚言がかわされて、この顋乱はようやく解決された。

調停案は、基本的には連続堤方式を採用し、酒巻・瀬戸井の狭窄部をひろげる一方、中条堤の高さはこれまでどおりではあるが、堤防を堅固にし、かつ、堤防築造を主体とする利根川改修を、いっそうはやめることがさだめられた。

中条堤事件は、たんに中条堤近辺の上下流だけの問題ではなかった。

中条堤の破堤(はてい)と、左岸の群馬県側の破堤が密接に関係しているため、左岸の群馬県にとっても、重大課題であった。

というのは、中条堤と群馬県側の左岸堤が同時にやぶれたのは、慶長年間の中条堤築堤以来、明治四三年の大洪水のみであった。

つまり、片方が決壊すれば、他方は助かるのである。

さらに、中条堤の治水の役割を変えることは、下流方面にも多大の影響をあたえる。たとえば、渡良瀬川からの洪水流を、利根川でどううけとめるか、江戸川への洪水流の分派をどうするかなどである。

酒巻・瀬戸井の狭窄部と中条堤とでもちこたえていた治水方式を変更すれば、渡良瀬川の洪水流の利根川への影響をやわらげなければならない。

さらに、江戸川への洪水流の負担も大きくなるので、それにも、なんらかの対策をうたねばならない。

渡良瀬川や江戸川を、これにともなってどうしたかは、次の章で説明する。

top

****************************************

|