|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 一〇章 一一章 一二章

第五章 利根川をどう治めるか

1 流れが十一回も変った川

top

大水上山にみなもとを発した利根川本川は、矢木沢ダム、須田貝ダム、藤原ダムヘと流れ下り、右側、すなわち西方から赤谷川、吾妻川、左側からは片品川などの支川を合わせて、少しずつ太って山地を下り、平地にでたところで、右側から烏(からす)川、その支流碓水(うすい)川、神流(かんな)川などを合わせて、利根本流へと合流する。

水源から約一四○キロ流れて、群馬県に降った雨を、ほとんどしぼるように集めて、八斗島(やったじま)という地点に到達する。

ここは利根川治水計画の拠点であり、河口からは一八二キロある。

本川に烏川が合流した地点から八斗島にかけては、川幅も特にひろく、昔から氾濫や変流をくりかえしてきた。

山地からでてきた川がいくつも合流し、いっきにひろい川原でおばれられる平地にでてきたことになる。

かって島村といわれていたこのあたりでは、江戸時代から明治一六年(一八八三)までの三〇〇年間に、流れが十一回も変っており、洪水氾濫で何回もひどい目にあっている。

一般に、川が上流山地から平地にでてくると、そこに扇状地を形成し、川幅はいっきょにひろがり、川は幾筋にも分かれて流れることが多い。

洪水の流れも、ここでのびのびとあばれ、周辺の土地を荒らす。 |

|

したがって、この区間の治水はむずかしく、どの川でもいろいろと工夫して、川の流れをコントロールしようとしてきた。

2 量水標の水位記録から

top

八斗島(やったじま)には建設省が量水標をもうけており、洪水の際の、ここの水位の高さが、利根川の洪水の規模をはかる目安となっている。

量水標は、水位計ともよばれるが、川の水位を刻々記録するメーターであり、川の要所要所に設置され、水位を記録し、主要な量水標水位は、テレメーターで管理事務所などへと刻々通報されている。

昔は現在のような自記量水標はなく、ちかくの人に観測をたのんで、一日二回、目で水位を読んで記録し、洪水になると、三〇分か一時間ごとに読んで、その結果を事務所に電報で知らせていた。

量水標の水位記録によって、洪水の規模の大きさ、あるいは渇水の程度などを判断することができる。

また、一年間の平均水位、洪水と渇水の水位差など、川の計画を立てるときに必要な基本的情報は、まず量水標の水位記録からはじまるとさえいえる。

水位と流量の関係をあらかじめ調べておき、水位を読みとれば、流量はただちにわかるようになっている。

いろんな水位のときに、綿密に流量を実測することによって、両者の関係式を求めさえすれば、あとは水位がわかればその式から流量を計算できるわけである。

雨量もそうであるが、水位とか流量のような川の基本的資料は、できるだけ長期間にわたってはかられてこそ、その価値が大きくなる。

というのは、流域の雨量とか、河道の流量などは、毎年同じではなく、洪水のほとんどこない年があるかと思えば、何回もたてつづけにくる年もある。

したがって、長年の資料が積みかさねられていなければ、豪雨や洪水の頻度について、ある程度信頼のおける情報をうることはできない。

3 観測をはじめてわずか一〇〇年

top

未曾有(みぞう)の豪雨だとか、何年に一回の大洪水だ、という種類の話をよく耳にする。

特にマスコミ報道は大げさになりがちである。まれに見る台風や洪水としないと、人々の関心を強くひくことができないからであろうか。

未曾有というのは、いまだかつてないという意味であるか、日本で降水量を測りはじめたのは、明治八年(一八七五)だから、観測開始以来、一〇〇年と少し経ているにすぎない。

しかも、山中にまで雨量計が多く設置されるようになったのは、第二次大戦以後で、やっと三〇年余である。

観測開始以来最大といっても、せいぜい約一〇〇年間で最大といこにすぎない。

江戸時代やそれ以前に、これ以上の豪雨がなかったという保証は全くない。

むしろ常識的には、観測開始以前の数百年の間に、それ以上の豪雨もあったと考えるほうが自然であろう。

洪水の大きさについても、五〇年くらいの記録しかないのに、一〇〇年に一回とか、ましてや“未曾有の……”というのは無理な話である。

洪水の記録も、長期間継続した資料こそ貴重である。

雨量や水位、流量をはかりはじめたのは、確かに明治開国以後ではあるか、それ以前の洪水記録なども、たとえ厳密性が少しおとったとしても、その川の性格を知るために、あるいは治水計画を立てる場合に、参考にすべき重要資料である。

4 「利根川図志(ずし)」

top

利根川は、江戸時代においても、たびたび大洪水を経験しているし、その際の各地の状況は、さまざまな文献に、かなりくわしく記録されている。

たとえば、利根川沿岸の町村の郷土史類には、大洪水のときのようすが、くわしく記録されている。

何日何時にどこの堤防がきれたとか、あふれた水が家の軒先のどのあたりまできたとか、家畜や家が流されてきたようすとか、こと細かに記録されている。

それらを読めば、洪水の規模とか、どんな気象原因(台風か夕立か)かも、およそ知ることができる。

本書でも、つぎの六章などに、江戸時代の利根川の話がでてくるが、それも江戸時代にすぐれた記録が残されていたからにほかならない。

四章で紹介した赤松宗旦(そうたん)の「利根川図志」も、中下流域の川や人々の生活、動植物のありさまを、多数の図面入りで克明に記した大著であり、このような著作が発表された背景として、江戸時代の文化の高さを知ることができる。

つまり、先輩たちの多くの知識の集積がなければ、宗旦もこの書は書けないし、宗旦自身が図志にまとめあげた努力と構想もすぐれているし、それが多くの人々によって読まれたことが、当時の知識人の層の厚さと高さを裏書しているからである。

5 昔の記録に学ぶ

top

それらはかならずしも、現在の自然科学的方法にそのまま適用できるような資料ではないかもしれないが、それから洪水や水害の状況を、かなり理解することかできるはずである。

さいわいに、明治初期に欧米の自然科学を輸入する以前においても、日本人の自然を観察する目はするどく、それらを克明に記録し、後世に伝えている。

しかも、江戸時代においてすでに、支配階級のみならず、町人や庶民でも、かなり多数の人々が読み書きはもちろん、ものごとを判断したり理解する根拠としての教養をもっていた。

利根川については、徳川家康が江戸に入城して以来、さまざまな河川工事が行われており、たびたびはげしい水害も発生している。

それらについて、沿岸ごとにかなりくわしく記録されている。

明治以後の整然とした数量的記録のみから、利根川を理解してはならず、今後の治水を考える上からも、江戸時代以来の治水と、水害の記録を調査することからはじめるべきであろう。もちろん、それは利根川だけのことではない。

6 利根川がもっとも太っているところ

top

八斗島(やったじま)とならんで利根川治水の拠点となっているのは、河口から一三〇キロの地点にある栗橋(くりはし)である。

国鉄栗橋駅のちかくには、静御前のお墓がある。義経を追って、平泉へむかっていた彼女は、ここで義経の首が、鎌倉へ送られるのを見たという。そのショックで、ここで病死したと伝えられている。

栗橋のすぐ上流で、最大の支流面積のある渡良瀬(わたらせ)川が北から流入し、ここより少し下ると、江戸川が東京湾へむかって分派してしまうので、栗橋付近が利根川の流量がもっとも太リ、洪水流量ももっとも大きくなる地点だからである。

したがって、八斗島から栗橋間の洪水流量が、利根川治水計画をたてる場合にも、重要な基準区域であり、計画者も、この区間をどれだけの洪水流量を流したらよいか、まず決めることにしている。

治水計画をたてるには、まずどの程度の大洪水までを安全に流すかを決める。

その対象となる洪水を“基本高水(きほんたかみず)”といい、その最大流量を基本高水流量という。

それをさだめるには、過去の多くの洪水の形や最大流量の資料にもとづき、一〇〇年に一回とか、二〇〇年に一回おこる大きな洪水流量はどのくらいになるかを計算する。

現在、治水を担当している建設省では、重要な河川では、一五〇年から二〇〇年に一回おこる程度の洪水を、基本高水にすることにしている。

この基本高水を、上流から河口まで安全に流せるようにしなければならない。

洪水の流量は、上流から下流へむかうにつれて次々と変わる。

流れ下るとともに、支流か右から左からはいってきて、洪水流量は増加していく。

そこで、流量が多くなるにつれて、川の断面積を大きくするため、下流へいくほど、川幅はひろく、水深はふかく、堤防は高くする。

いずれも断面積を大きくして、大流量を流すためである。

7 都市の川の問題

top

しかし、断面積を大きくするのにも限度がある。

川幅をひろげるには、土地を買わねばならず、特に都市の中では、家屋やビルが川ぎわまで密集しているので、ほとんど不可能にちかい。

堤防をあまりに高くすると、いったん切れたとき、周辺に滝のようになって落ちこみ、被害をかえって大きくする恐れがある。

それに、堤防を高くすれば、その敷地をひろくとる必要があり、やはり土地を買わなければならない。

また、堤防を高くすると、川ぞいに住む人々から、川は見えなくなり、川への親しみをなくしてしまう。

つまり、高すぎる堤防は、川と住民を切りはなす壁の役割をはたすことになる。

水深をふかくするにしても、河床をあまりふかく掘ると、現在の河床のレベルに合わせてあるさまざまな構造物を、全面的に下げなければならない。

たとえば、堰(せき)や橋脚、堤防の足元なども、それにあわせて補強しなければならない。

堤防を高くする時には、橋や、それとつながる道路も高くしなければならない。

8 越流堤(えつりゅうてい)

top

洪水流量を安全に流すために、河道の断面積を大きくするだけでなく、さまざまな手段が考えられてきた。

洪水流の一部を一時的に池にためる方法は、古くから各国で行われている。

つまり、遊水池を川の近くに用意しておき、堤防の一部をわざと低くし、ある程度の高い水位になると、そこから積極的に洪水流を貯水池へ導き入れる方法である。

その部分の堤防を越流堤といい、流れが堤防をこえても、こわれないように特別に頑丈にしてある。

洪水がピークをすぎ、水位も下がってくれば、遊水池の水位のほうが高くなり、水門を開けて、たまった水を川へもどす。

遊水池の水をいそいで川へもどすには、排水ポンプを使えばよい。

この越流堤と遊水池による洪水対策は、古くは中国の明の時代の末ごろ、黄河において採用され、特に名治水家といわれた藩季馴(パンチーンユン)がたくみに設計し、この技術を発展させたといわれている。

日本では、加藤清正が熊本県の浜戸(はまど)川にもうけたのが最初といわれ、以来、いくつかの川でこの方法が洪水対策として効果をあげている。

七章と九章でものべるが、利根川水系にも、渡良瀬川や、本川と鬼怒川合流点付近に、遊水池がもうけられている。

ダム技術の進歩にともなって、ダムによる貯水池に、その役割をになわせようとしたのか、洪水調節ダムである。

つまり、平野部での遊水池も、ダムによる洪水調節も、洪水の一部を一時的にため、洪水を走らせずに歩かせる点では、同じ方法だといえる。

9 厄介者(やっかいもの)をどう追い出すか

top

それにたいして、川の両岸に高い堤防を連続的にきずき、洪水流を河道に集中させて海へ送りだす方法は、洪水を、すばやく走らせる方法ともいえる。

洪水のような厄介者は、一刻もはやく海へつきだしてしまえ、というわけである。

洪水対策は、ある時は洪水を走らせ、ある時は洪水を遊ばせ、あるいはそれらを組み合わせる。

その選択は、それぞれの時代の技術、社会の要請、土地利用の政策などによってことなる。

現在の利根川では、ダムや遊水池で洪水を遊ばせるいっぽう、連続高堤防の区間では走らせ、両者を組み合わせているわけだ。

基本高水(きほんたかみず)流量をまず、ダムでうけもつ洪水調節量と、河道でうけもつ量に分ける。

八斗島での基本高水流量は、毎秒二万二〇〇〇立方メートルと計画されており、そのうち上流ダム群で、毎秒六〇〇〇立方メートルを調節し、河道への配分は、一万六〇〇〇立方メートルとなっている。

つまり、上流ダム群での洪水調節によって、八斗島から下流の河道の負担を、毎秒六〇〇〇立方メートル分だけ軽くしようとする計画である。

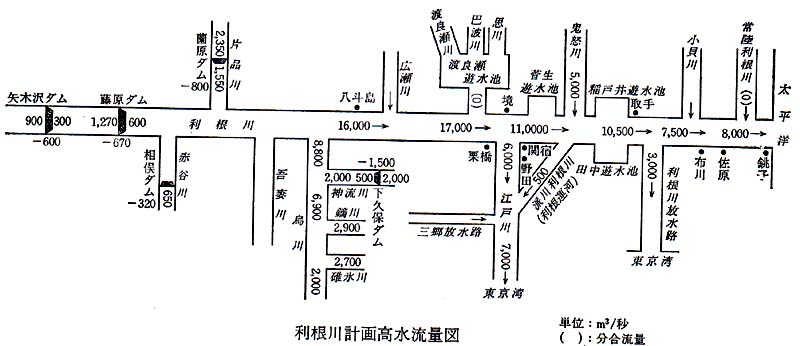

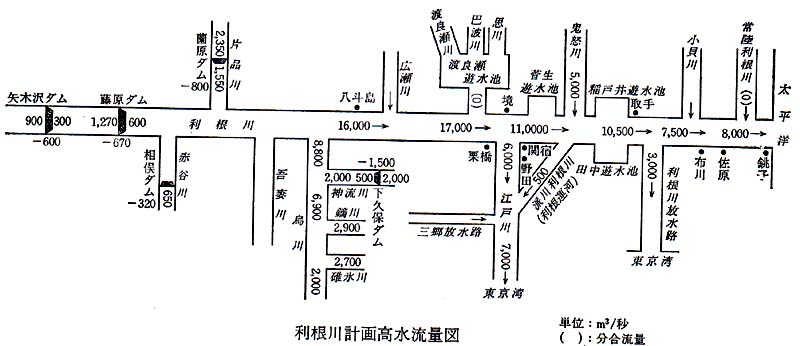

八斗島から下流の支流からの流入量、江戸川への分派などを考えに入れた、各地点ごとの計画高水流量は、下図の通りにさだめられている。

|

数字は、洪水の時に安全に流すことのできる流量を示し、分合流量の(0)は、ピーク時には洪水を流さないことを示す。

ダムのところのマイナスの数字は、ダムによる洪水調節量である。

|

八斗島から栗橋までの間には、北側から、広瀬川などの支流から毎秒一〇〇〇立方メートルがくわわる。

栗橋では、計画高水流量は毎秒一万七〇〇〇立方メートルとなり、そのうち六〇〇〇立方メートルを江戸川へと分流させる計画である。

栗橋の上流側で、利根本川に合流する最大の支流渡良瀬川にかんしては、本川の洪水ピーク時には、流入させない計画としている。

そのために、渡良瀬川上流部から合流点まで流れ下ってきた洪水を、一時的にすべて、渡良瀬遊水池でためこむように計画されている。

10 二つの川がぶつかるところ

top

つぎの大きな支流は鬼怒(きぬ)川で、栗橋の下流三四キロで、同じく北側から流入する。

その計画高水流量は、毎秒五〇〇〇立方メートルであるか、その分だけ、合流点上流側の菅生(すごう)遊水池、下流側の稲戸井(いなどい)、および田中遊水池で調節する。

鬼怒川合流点からさらに下って一八キロ、北側から小貝(こかい)川が、計画高水流量毎秒一三〇〇立方メートルで合流する。

ただし、小貝川の洪水が最大となるピークと、本川ピークとは同時ではないとして、本川ピーク時には、小貝川からは五〇〇立方メートルとして、本川の計画高水流量に加算する。

一般に、二つの川が合流する点の洪水流の処理は、治水の重要なポイントの一つである。

二つの川の洪水のピークが合流点で一緒になると、合流点でいっきょに流量がふくれ上がる。

烏(からす)川、神流(かんな)川が合流するあたりはひろい河原で、渡良瀬川、鬼怒川と本川合流点は、遊水池でこれに対処している。

小貝川については、適当な遊水池の場所もなく、他のさまざまな方法が検討されてきているが、これについては、九章でくわしく説明する。

合流点には、両川の洪水がぶっかり合うこともあり、逆にそのピークがずれたり、両者の洪水流量にかなりの差がある揚合は、洪水流量の大きな本川の洪水流が、支川のほうへと逆流してさかのぼる。

そこで、支川の合流点ちかくでは、支川本来の洪水と、本川から逆流してくる洪水とについて、対策を考える必要がある。

本川の逆流で、支川堤防が切れて、大水害となることは、けっしてめずらしいことではなく、比較的小さな支川の合流点ちかくの破堤は、むしろそれがもっとも重要である。

小貝川の、しばしばの破堤の多くは、本川からの逆流の影響をうけたものである。

北上(きたがみ)川に一関(いちのせき)で合流する、磐井(いわい)川の場合も同様である。

昭和二二年九月のカスリン台風、翌二三年九月のアイオン台風と、二年つづけて、一関市は水没し、大災害となったが、これらはいずれも、北上川が磐井川に逆流しで、堤防をのりこえ、一関市をのみこんでしまったのである。

現在工事か進行中の一関遊水池は、この大洪水対策の一環として計画された。

一関市には、当時の浸水水位が橋脚にしるしてあり、旧市役所や、繁華街の各所にも同じくしるされている。 |

|

11 信玄堤(しんげんづつみ)

top

合流する二つの川の性格が、いちじるしくことなる場合も、合流点の処理はむずかしい。

山梨県を流れる釜無(かまなし)川と笛吹(ふえふき)川は、甲府の南西で合流して富士川となり、静岡県へと流れ下って、駿河湾へ注ぎこむ。

笛吹川がゆるい勾配で、比較的おだやかな川なのに反し、釜無川は相当な急勾配で、合流点へむかう。

しかも釜無川は、洪水時にはこぶ土砂も多く、両者の河床の粒子の大きさは、釜無川のほうがけるかに大きい。

それだけ急流なのである。

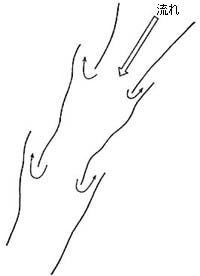

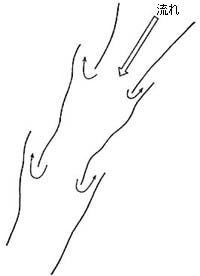

性格のちがうこの二つの川を合流させるため、合流点から、下の図1のような導流堤を、両川の背中合わせにきずき、両川の性格を少しでも似た条件にして合流させるため、合流点を下げる方法がとられている。

さもなくば、合流直後に、急流側の川の流れが、緩流側の川に流れこんで、堤防をあやうくするなどの事態がおきやすい。

武田信玄が計画し実行した、治水工事として有名な信玄堤と、その周辺の事業も、合流点を、たくみに処理した成果の一つである。

釜無川を、笛吹川との合流点からさらに約一〇キロさかのぼると、西側から御勅使(みだい)川が合流する。

奈良時代にここで大水害があって、都からおみまいの勅使(ちょくし)がここへつかわされたので、それを記念して、御勅使川と名づけられたといわれている。

この川は、夜叉神(やしゃじん)峠から、峡谷の急流を流れ下るあばれ川で、おまけに大量の土砂をおしだし、昔から治水のむずかしい川である。

この川が、釜無川にほぼ直角に流れこむ合流点を、いかに治めるかは、戦国時代の信玄にとって、もっとも重要な内政の一つであったと思われる。

というのは、もしこの合流点て釜無川があふれれば、その氾濫流が、ちょうど甲府の街に流れこむのである。

だから、信玄堤のあたりは、現在でも重要な治水の拠点といってよい。

12 信玄の特にすぐれていたこと

top

天文一一年(一五四二)、ここで大洪水が発生した。

当時二一歳であった信玄は、その対策として、今日もなおたたえられる、見事な治水事業を行った。

図1に示すように、信玄はまず、御勅使(みだい)川と釜無(かまなし)川の合流点を、上流側の竜王高岩のほうへ移した。

すなわち、新しく人工的に御勅使(みだい)川を掘削して、その流れを直接台地へとぶつけ、洪水の莫大なエネルギーを減少させてから、信玄堤地点へと流れさせたのである。

ここに、図2のように霞堤(かすみてい)をきずき、堤防の内外には、水害防備林を繁茂させ、これによって、さらに洪水の流れをやわらげるようにした。 |

図1 信玄堤とその周辺

|

図2 霞堤(かすみてい)

洪水時には矢印の方向に水が流れる。

|

霞堤とは、急流河川では現在でもしばしば用いられており、堤防を連続させずに開けておき、洪水の流れの一部を、堤防の間に遊水させるとともに、住居や耕地に、豪雨によってたまった水を、洪水のピークの去ったあと、堤防の間から河道へと導く流路の役割もひきうけている。

さらに、甲州一の宮(いちのみや)の分社を、高岩の下流側の麓へと移し、信玄堤の上を、祭りのおみこしの通り道とした。神聖な道となった堤防の維持管理に、氏子たちは積極的に参加するようになる。

この工事によって、移転させられた家々からの税金は、一生とりたてぬことにした。

なお、御勅使(みだい)川と、釜無川の新しい合流点には、一六個の巨石を配置して、合流した水が、つねに高岩へむかうようにしたといわれている。

このように、信玄の合流点対策は、たんに河川技術的にすぐれていたばかりでなく、周辺住民を積極的に治水に参加させ、満足させた点でも成功したといえる。

以来、甲府は、江戸時代をとおして、釜無川洪水による浸水をうけることはなかった。

13 川とは変化するもの

top

このように、合流点は、河川技術者が知恵をしぼって、技術の成果を発揮する場である。

川の合流点にたって、両方の川をながめ、その勾配、河床の砂礫、上流側の川のたたずまい、合流点周辺の河川工事のようす、両方の川の流れ方などを観察すれば、その場の治水技術の特徴をつかむことができよう。

欲をいえば、渇水の時と洪水の時に、同じ合流点をながめれば、よりふかく、合流点の自然の造形と、治水技術の関係を知ることができる。

写真の好きな人なら、それらをカメラにおさめておけば、より確実に、川の実態を観察したり、渇水時、平常時の合流点を比較することができよう。

一般に、合流点てなくとも川は渇水時と洪水時では、全くことなる姿を私たちのまえにあらわす。

川の表情は、季節の変化とともに、あるいは流量の大小により、静と動、喜怒哀楽(きどあいらく)、きわめて多様な表情を示す。

時々刻々変化することが、川の第一の特徴といってもよい。

私たちは、地図にえがかれた、ニョロニョロ曲がりくねったひものようなものが、川の姿だと思いやすい。

しかし、それは川の一時の姿にすぎない。ときには大洪水をおこし、川幅いっぱいどころか、大氾濫して平野いっぱいに大あばれするのも、川の一つの姿である。

大洪水を異常な姿と見るのではなく、川とは、何十年に一回は大あばれするものであり、何十年に一回は流れが極端にへるものと考えるぼうが、川の性格をすなおに知ることに通ずるであろう。

大洪水を異常と見るのは、人間のかってな解釈ともいえる。

14 変化を見る目

top

いいかえれば、川の流れは、地図上で見るように固定したものではなく、ふつうの地図ではえがけないほど、細くなったり、ふだんの流路の何十倍もの氾濫幅で流れたり、変幻きわまりないのが本性である。

さらに重要なことは、川はたんに自然条件で変化するだけではない。

河川工事を行うことにより、その周辺の川の姿は変わる。堤防工事、堤防を守る種々の構造物、堰などをつくれば、その周辺の河床の高さや、洲の形は変わる。

上流にダムのような大工事が行われると、その下流一帯の川の姿は、忠実にそれに反応する。

また、いったん大洪水がおこると、川の姿は一変する。

“川を見る目”にとってもっとも重要なことは、その変化に注意することであり、その変化の原因をさぐることである。

カメラにおさめる場合は、撮影の年月日を記録するのを忘れないことだ。

もし同じ場所に、再びみたび行く機会があれば、同じアングルでとって、前回のとくらべると、川を見る目を養うのに役立つにちがいない。

top

****************************************

|