|

****************************************

Index 序章 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 終章

三章 稲の文明

1 「赤毛」と「坊主」の誕生

一九七二年秋、私は北海道の稲の高種を調べるために、士幌向の道立中央農業試験場稲作部をたずねた。

石狩川流域は北海道で最大の稲作地帯になっているが、この寒地の稲作は、実は移民の作り出した文明のひとつの側面なのである。

北海道での稲作の発祥地は、函館に近い道南の大野町で、それは一六八五年(貞享二)に始まったといわれる。

鰕夷地の歴史でいえば、シャクシャインの蜂起の十数年後にあたる。

北海道産のひとつの品種が誕生したことを私たちが知ることができるのは、それから約三百年後の一八六六年(慶応二)である。

その年、道南の一部でつくられていた東北産の「しらひげ」という品種が、冷害にみまわれて全滅した。 |

昭和初期の空知地方の水田

|

しかし、その「しらひげ」の中に、突然変異で赤いひげをもつ稲が生じていて、それだけが結実したのだ。

つまり、冷害はそれに耐える新品種を生じさせたのだった。

「赤毛」といわれることになったこの品種を、内陸部で試作に成功したのは、札幌郡広島村の中山久蔵である。

彼は明治四年、広島村に移住し、ぞれから二年後、開墾した畑のうちの一〇アールを水田にし、道南から手に入れた「赤毛」を試作した。

水利には島松川の水をひいたが、水が冷たかったので。苗を育てるのに風呂の水をつかったといわれる。

試作は成功して、玄米一石二斗を収穫した。

石狩地方での稲作は、中山久蔵が成功したことからすこしずつ試みられるようになったが、当時、開拓使のアメリカ人顧問が構想したのは、酪農を中心とした畑作であって、稲作は官のイメージにはなかった。稲作はつまり、官のイメージに違背した形で、内陸部で試みられたのだった。

広島村からさらに二五キロほど北の琴似村で、江頭庄三郎兄弟が「赤毛」からさらに変種「坊主」を選出したのは、明治二十八年である。

江頭庄三郎は二十五年に、掘抜き井戸をつくって、畑の一部を水田にして、稲作をはじめた。

品種は中山久蔵によって石狩地方に伝播された「赤毛」だった。三年後の秋、江頭の弟が七〇アールほどの田に、一株二稲だけ無芒のものがあるのを発見したのだ。

江頭兄弟は、よけいなひげがついていないのだから、これでふつうの収穫があるのなら調整作業に都合がいいだろうと考え、翌年、この無芒種を実験的に栽培した。

「しらひげ」や「赤毛」も形態の特徴から名づけられた品種で、江頭の揚合もこの無芒種を「坊主」と名づけた。

江頭家の実験では「坊主」は、たしかに調整作業につごうがよかったが、札幌地方は夏風がつよく、風害で倒れやすいという弱点があった。

その後、彼の小作だった中田光治か、この無芒種に興味をもって種をもらい、美唄に移住して試作した。明治三十年代の初めのことである。

琴似では弱かった「坊主」は、石狩川中流地帯の美唄で成績がよかった。

2 農民品種の時代

上流の上川地方は明治二十四、五年ごろからようやく開拓か始まったのに、その二、三年後には稲作が試みられた。

「坊主しか中流地帯に北進してまもない明治三十四年、上川郡東川村で開拓農民牧竹次郎が、「赤毛」から変種「黒毛」を選別した。

「黒毛」は「赤毛」「坊主」より早熟種で、収穫をはやめなければならない、より寒冷地の上川地方に適した品種として誕生したものである。

東北産「しらひげ」が冷害で全滅したさい、「赤毛」が生じ、「赤毛」からさらに「坊主」「黒毛」が生じた種の系図をたどってみると、北方に伝播するにつれて、種は風土と微妙にかかわり、より風土に適応して実る変異を生じたもので、「赤毛」からの北海道種の歴史は、酪薄な風土に耐えうる種として土着をたしかなものにしていった、一種の感動をさそわれる生命力の働きなのである。

そして、ある時期まで、種のこうした変異を観察して、選出し、品種改良をすすめたのは開拓農民なのである。

そうした農民選出の品種の主なものをたどっておくと、明治二十六年、檜山郡泊村井越和吉の「井越早稲」、三十三年、亀田郡大野村松田泰次郎の「松田早稲」、四十一年、上川郡永山村角田作右兵衛の「魁」、大正二年、上川郡神楽村藤井熊三郎の「早生坊主」、樺戸郡新十津川村玉置直治の「玉置坊主」などがある。

農民自身によって品種改良が進められた状態は、大正四年に道庁が米麦の品種改良にはじめて予算を計上するまでつづいた。

その後は農業試験場が育種の主体になって、耕作農民が科学技術者に協力する態勢に変った。

それはまた、自然変異を観察しで新品俚を選出する方法から、交雑育種法への移行でもあった。

道立総合経済研究所編『北海道農業発達史』によると、明治大正期の品種の統計資料がほとんどないらしいが、明治末に全道作付の約八〇%は「赤毛」で、それが大正初年代に、「赤毛」三三・一%、「坊主」二九・四%、「黒毛」一九・四%に推移したといわれる。

昭和元年の統計では、主要品種が「坊主」二六・七%、「坊主五号」二六・三%、「坊主二号」一四%で、「坊主」系が北海道稲作の大部分を占めている。

3 文明の内発力

ところで、品種改良の予算を道庁が大正期に初めて計上したことを書いたが、官側はそれまで北海道の稲作について何もしなかったわけではない。

明治二十六年に、道庁は道南の亀田村と石狩地方の白石村に稲作試験場を設けている。

稲作を冷眼視する状態から、おそらくその頃ようやく踏みだしたものだったろう。

しかし、屯田兵村では稲作が禁止されていて、それを実験したため営倉入りを命じられたという事件も、一方でおこっていた。

官側の姿勢がいくらか変ったとはいえ、保護の手はくだされることがなく、中山久蔵いらい内陸部の稲作は、自発的に創造されたひとつの文明として農民によってひろげられていった。

稲作民族としての米への執着と探求心、米を食いたいという欲望や良質の米をより多く収穫したいという願望などが、その根源ではたらいた起動力だったろう。

官のイメージに違背したところから始まった稲作、とくに内陸部でのそれは、〈内地〉の移植だったのではなく、自立した文明の創造であった。

私は外からの文明に応してだけ生きたのではない人間を、それらの人々にみる。

直播法、直播器もそれらの人々が創造している。

気温がほぼ青森県とかわらない道南では、東北型の栽培が積み重ねられてきていたのであったが、内陸部に稲作が北進するにつれ、生育の時間をちぢめなければならないことから、苗を育てて移植する方法にかわって直播法がこころみられ、それが普及していった。

そして、「タコ足」といわれる直播器が考案されることによって、北海道型栽培法といっていいやりかたが定着した。

「タコ足」はブリキ製の簡単な構造の農具で、十六本の放射形の丸管をもち、等位置に種もみを十六株としておろしてゆく構造のもので、考案したのは上川郡東旭川村の農民末武保次郎だった。

「タコ足」といわれるのは、章魚(タコ)の八本の足からきていて、これはつまり一列八本の丸管が二列になっている構造である。

それまでの手播きするやりかたでは、一人一日一〇アールぐらいしかできかったが、八〇アールないし一ヘクタール種もみをおろすことができ、また一定間隔に整然と稲体が配置されて除草機の使用が容易になって、農作業の画期的な合理化をもたらした。 |

直播器

|

しかし、直播法について付記しておくと、戦後になって温床苗代に移行し、今は直播は行われなくなっている。

私は北海道の稲作の進展を、民衆の内発的な創造力に照明をあててみてきたが、しかしそれはひんぱんに冷害にみまわれながら、挫折と打撃に耐えてそれをのりこえていったところの苦闘だった。

たとえば、大正二年の冷害は北海道の農業に大打撃をあたえて、石狩川流域でも鹿が凍死したといわれる寒気が、まるでこの土地に呪いをかけるかのようにまつわりつづけた。

流域の稲はほとんど全滅したようである。

品種の問題に戻ると、新十津川村の玉置直治は自分の田のなかに、頭をたれて結実している稲の二本だけ、わずかに眼にした。

農民選出品種のところにあげた「玉置坊主」は、それを選出した品種である。

明治三十五年に北海道土功組合法が制定された。

これは北海道での稲作進展を上からも推進することになった政策で、多額の費用を要する水利灌漑と造田事業に初めて融資の道をひらいた。

が、大地積の畑作転換が急速にひろがるのは、それから十数年たった第一次大戦後で、米価騰貴がようやく稲作を有利な投資対象にした。

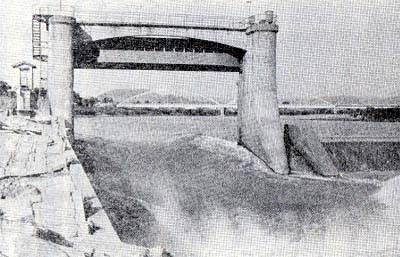

氾濫による沃土のつらなる石狩川流域はそれまでも北海道稲作の中心地帯になっていたのだが、画期的に造田が拡大するのは大戦後である。

大正十年から三年間が造田がもっとも大規棍に行われた時期で、上流の東和土功組合八七六〇ヘクタール、近文土功組合五〇コニヘクタール、中流の北海土功組合一万二五四七ヘクタール、深川土功組合五一一〇ヘクタール、空知土功組合四七六六ヘクタールが、この時期を代表する造田で、画期的に稲作を進展させたことがわかる。

のちの昭和十五年の統計によると、流域の水田面積(支庁別)は、石狩が四八一九ヘクタール、空知五万二八五ニヘクタール、上川四万五五六七ヘクタールで、その合計は全道水田面積の七一・四%を占めるようになっている。 |

深川市内にある土地改良区(旧土功組合)の取水口)

|

4 「坊主」系後の変遷

一九七二年に流域をあるいて中央農業試験場稲作部をたずねたのは、稲の品種の現況を調べたかったからで、私は昭和三十年代前半までの品種の変遷を、『北海道農業発達史』で知ることができた。

私が少年の日をすごしたのは、空知土功組合の灌漑地域であって、一九三一年まで生活したのだから、「坊主」系の稲にはなじみがあったのである。

『北海道農業発達史』によると、その後昭和十年代に品種にひとつの画期がきて、「富国」が「坊主」系にかわって、作付の大部分を占めるようになっていた。

「富国」は山形県産の「中生愛国」と「坊主六号」のくみあわせで交雑育種された優良種で、収量もふえ、米質も良く、北海道米の品質はこの「富国」ではじめて内地米に追いつき、茨城産米に匹敵するようになったという。 |

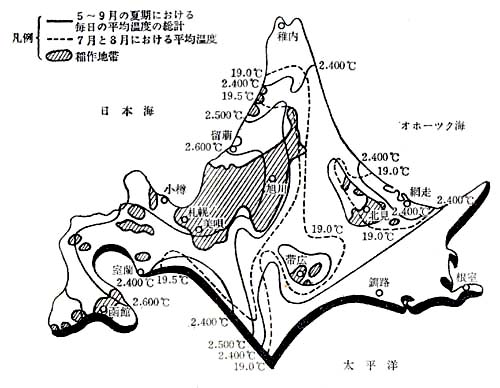

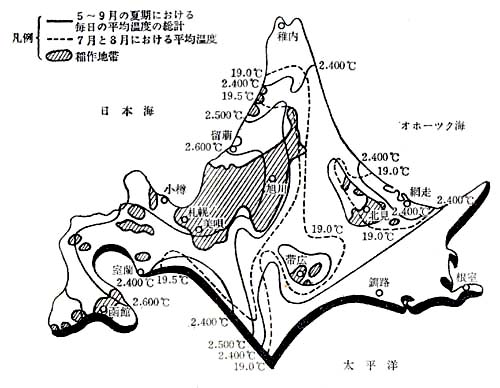

北海道における稲作地帯と気温

|

しかし、戦後になると、「富国」の全盛時代も終って、「新雪」「フクユキ」「新栄」「ミマサリ」「栄光」「農林二〇号」「豊光」「ヤチミノリ」などが、主要品種になったのである。

このうちの「農林二〇号」だけが戦前の品種で、ほかは「富国」より増収性の稲として戦後つくりだされた品種だった。

『北海道農業発達史』は一九六〇年に刊行された本で、農家が多収耐冷性の品種を選び、品質、食味を軽視する傾向かあるという、その時点でのひとつの問題を指摘して、次のように書いている。

| 〈農協、改良普及所の指導としては、米質、食味のよい品種包奨励しても、現在の食管剴度のもとでの等級較差程度では、なかなか農家は指導についてこない〉 |

私は、農業試験場をたずねるまえに、岩見沢市の空知支庁に寄って、昭和四十七年度の管内の作付を調べてみたのだが、主要品種はこの品種とはすっかり変ってしまっていて、「ゆうなみ」二三・六%、「ほうりゅう」二〇・六%、「イシカリ」一二・一%、「しおかり」一〇・一%の作付だった。

試験場は国道十二号線をはしるバスの停留所から約一キロ、砂利道をはいったところにあり、私は品種名に時代の反映のようなものが感じられることを考えながら歩いた。

「赤毛」、「坊主」、「黒毛」などは形態上の特徴を表現しているが、昭和十年代の花形品種「富国」となるとナショナリズムのにおいがあり、「新雪」とか「新栄」は終戦直後の〈文化国家〉ムードが感じられ、「ヤチミノリ」「ミマサリ」などは増産多收の願望が率直な品種名になっている感じだったのだ。

そして、空知支庁でしらべた最近の主要品種「ゆうなみ」「ほうりゅう」などは、なんとなく優雅化した感じで、それはあるいは大衆社会状況の反映であるのかもしれなかった。

農業試験場で私は森脇育種科長をたずねた。

戦後の品種の変遷や主なものの特徴について話をきくことができたが、増産多収の願望が率直に品種名になっている感じの「ヤチミノリ」「ミマサリ」は、まさしく多収性の稲で、農家に歓迎され、昭和三十三、四年ごろから数年間、多く作付されたのである。

この二品種が急速にのびた時期、ちょうど北海道米の他県移出がはじまった。

そして、北海道米はまずいという不評を買ったのだった。

「ヤチミノリ」「ミマサリ」は、北海道米のなかでも品質、食味の劣る米だったのに、それが多く移出されることになってしまったのだ。

北海道の稲は農民が自立した文明として品種改良をすすめた時代から、耐冷性をつよめることによって風上に適応し、稲熱病にうちかっていった。

戦後、その風土の条件でいうと、石狩川下流の泥炭地帯で造田が進展したことで、泥炭地帯での稲熱病の克服が品種改良のひとつの課題になっていた。

「石狩白毛」がそうした品種としてつくりだされ、泥炭地帯での稲熱病にうちかった稲だった。

昭和二十年代のおわりから三十年代初期にかけて広い範囲に作付された「新雪」も、この「石狩臼毛」と「亀甲早生」を組みあわせてつくりだされた稲であった。

だが、「石狩白毛」も「新雪」も、収量の多い稲ではなかったのである。

収量の多いということだけで品種選択をする風潮が農家につよくなったのは三十年代で、「ヤチミノリピクルサリ」は、その収量優先の稲として、一時期、花形品種になっていた。

この風潮はしかし、さきに書いたように苦い教訓をもたらしたといえる。

私が優雅化を感じた昭和四十年代の品種は、その苦い教訓のあとで、米質、食味をぎんみして農家が選ぶようになった稲だった。

優雅な時代のはしりになった品種に「ユーカラ」という種があって、これは昭和三十七年に試験場で優良品種に決定されていた。

これは、葉も穂も直立した姿のいい稲で、稲熱病につよく、収量も多く、米の質もよかった。

それで、うつくしく、強いこの稲は、一時期、ブームをまきおこした。

ところが、そのうちに特別な稲熱病が発生し、「ユーカラ」はべったり倒れてしまった。

「美人薄命という言葉がありますが、そんな稲でしたね」森脇さんはこの稲の話をして悼むようにいった。

だが、「ユーカラ」の種は消滅したわけではなく、私が空知支庁で調べてきた昭和四十七年度主要品種の「ゆうなみ」と「イシカリ」は、ともに「ユーカラ」と「ささほなみ」を組合せてつくられた品種だった。

5 「ユーカラ」の復活

一九七五年、私は薄命だった美女のように消えたといわれる「ユーカラ」に、奇しくも出会うことになった。

森脇さんはその後、上川農業試験場に転任していた。上川の試験場をたずねると、森脇さんは私の顔をみるなり、「ユーカラ」の話をした。

「あの“ユーカラ”ですがね、いま復活してかなりつくっていますよ。しかも、あなたの田舎の深川です」

それは北海道米で銘柄米をつくりだそうとする試みだった。

深川市の農業改良普及所と管内の農家がそれに取組み、前年から八〇〇〇ヘクタールの水田の品種を、[ユーカラ]に統一したのだ。

北海道米で銘柄米指定を得ようとすると、もっとも可能なのが「ユーカラ」だったのであって、稲熱病を防ぐ方法が研究されて復活していた。

昭和四十九年度の主要品種は、「ユーカラ」の復活の他は変らず、空知支庁管内では「ゆうなみ」二万二〇〇〇ヘクタール(二一・四%)、「イシカリ」二万一〇〇〇ヘクタール(二一%)、「しおかり」 一万三〇〇〇ヘクタール(一四%)、「ほうりゆう」 一万一〇〇〇ヘクタール(一三%)、「ユーカラ」八〇〇〇ヘクタール(七%)の作付だった。

後日、森脇さんから上川支庁管内の五十年度の集計がおくられてきたが、上川では、「イシカリ」一万七八〇〇ヘクタール(五一・四%)、「しおかり」九一〇〇ヘクタール(二六・三%)、「うりゅう」一三九〇ヘクタール(四%)である。

深川市の稲作農家である兄の家で、私は草丈がほぼ二〇センチほどに育っている一面の「ユーカリ」の田のつらなりをみることができた。

これらの品種の種の系図を付記しておこう。

(カッコ内は組みあわせの母種)

「ユーカラ」(関東五三号×栄光)

「ゆうなみ」(ユーカラ×ささけなみ)

「イシカリ」(ユーカラ×ささほなみ)

「しおかり」(“目黒栄糯×共和”×共和)

「ほうりゅう」(新栄×照錦)

「うりゅう」(石狩白毛×アカツキ)

|

復活したユーカラの水田

|

top

****************************************

|