|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章

一章 細川家と山名家

1 細川氏の台頭 top

細川氏の先祖は平安時代の末に下野の大豪族であった足利義康(源義家の孫)の子義清に始まる。

義清は木曾義仲に属して平家と備中水島で戦って討死したが、その孫義季(よしすえ)は承久の乱後、本家の足利氏が三河の守護になっだので、三河国額田郡の細川郷(岡崎市内)に移住して細川氏を称した。

義季から四代目の細川和氏(かずうじ)・頼春(よりはる)・師氏(もろうじ)兄弟およびその従兄弟顕氏(あきうじ)・定禅(じょうぜん)・皇海(こうかい)兄弟は、元弘・建武の動乱に際会し、家名をあげるのはこの時とばかり、本家の足利尊氏に従って数々の戦いに奮闘した。

ことに、建武二年(一三三五)の末、尊氏が建武政権に叛旗をひるがえした時には、まず定禅が四国に渡って味方を集め、翌年正月尊氏軍の京都占領の際、別働隊長となって京都に突入した。

また、間もなく尊氏がいったん九州に落ちのびた時には、途中から和氏以下の一族が尊氏に命じられ、こぞって四国に渡って大軍を編成し、尊氏軍の九州進発に呼応して畿内に向かい、湊川の戦いに際してまっさきに上陸作戦を敢行し、足利方を大勝利に導くきっかけを作った。

こうして尊氏に認められた細川一族は、なるべく足利一門に諸国を統治させるという尊氏の政治上・軍事上の方針に乗り、四国を中心として畿内の一部と山陽の一国にまたがる七ケ国の守護を一族で兼任するという大勢力にたちまちのし上ったのである。

尊氏が征夷大将軍となって間もない暦応年間(一三三八〜四一)ごろにおける細川一族の分国を調べてみると、和氏はこのころ隠退しているが、顕氏は讃岐・河内・和泉、皇海は土佐、頼春は阿波・備後、師氏は淡路の守護で、合計七ヶ国を一族で併有している。

ほかの大名では仁木氏の五ヶ国守護、佐々木氏の四ヶ国守護が大きい方だから、諸大名のうちで細川氏が南北朝時代の初めからいかに有力だったかがわかる。

なかでも顕氏は高師直(こうのもろなお)とともに幕府軍を率いて南朝方の北畠顕家を討ち仆(たお)したり、侍所の頭人(長官)になったりして活躍した。 |

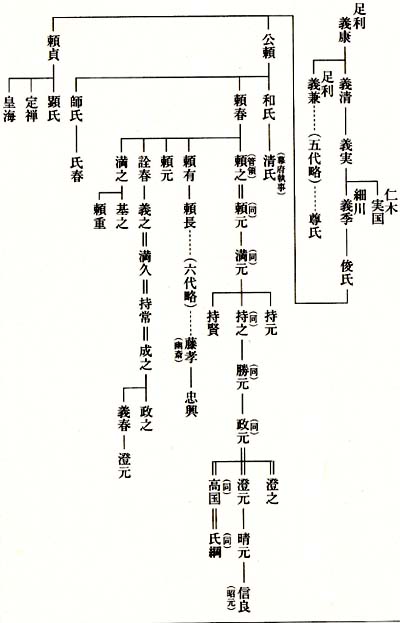

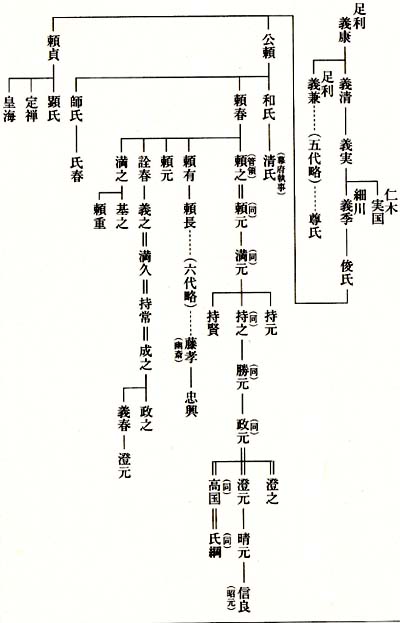

細川氏系図

|

ところがそのころ、尊氏の執事高師直が尊氏の信任を楯に勢力を強めつつあった。

折も折、顕氏は貞和三年(一三四七)九月と十一月に、河内と和泉で楠木正行(くすのきまさつら)に破られ、京都に逃げ帰るという失態を演じた。

そのため、侍所頭人を罷免されたばかりか、河内・和泉両国の守護も師直の弟師泰(もろやす)に交替させられ、顕氏は結局師直と対立している足利直義(ただよし、尊氏の弟)と結んで、師直打倒を計るようになった。

それゆえ、師直と直義の争いに端を発して尊氏と直義との対立となり、観応元年(一三五〇)、諸大名が二分して戦う有様になった観応(かんのう)の擾乱(じょうらん)が勃発すると、当然細川一族もこれにまきこまれ、顕氏は直義方に付き、頼舂や清氏(和氏の嫡子)は尊氏方に付いて一族は分裂した。

しかし翌年二月、尊氏・直義兄弟が和解し、師直・師泰兄弟が直義方の上杉能憲(よしのり)に襲撃されて殺されると、顕氏はさっそく尊氏方に帰参して、尊氏の嫡子義詮(よしあきら)に仕え、七月に直義が再び尊氏と仲違いして越前に逃げ去ったとき、顕氏は直義を見捨て、義詮から京都の治安をゆだねられた。

翌正平七年(文和元年、一三五二)二月、直義は尊氏のために鎌倉で殺されたが、顕氏は右の寝返りによってうまく滅亡をまぬがれ、同時に一族の分裂も収まって、細川氏はかなり勢力を盛り返すことができた。

ただし、そのころ侍所頭人になった頼眷は、同年閏二月南朝方の京都占領を防いで討死を遂げた。

一方、顕氏は同年五月幕府軍の主将として山城八幡(やわた)の南朝の行宮(あんぐう)を攻め陥したが、まもなく七月に病死した。

そこで細川一族の主導権は故和氏の嫡子清氏に移った。

2 管領細川頼之 top

清氏はあるいは長門に、あるいは伊勢に転戦して軍功を挙げ、延文三年(一三五八)尊氏が亡くなって義詮が二代将軍になると、まもなく将軍家の執事に任じられた。

清氏が執事に就任したことを記した近衛道嗣の日記に「武家管領」とも記されており、清氏は幕府の初代管領(かんれい)と言えないこともない。

また清氏はこの前後にかけて、若狭と和泉の守護をも兼ねた。

彼は南朝方を圧迫するために力を注ぎ、みずから出陣して楠木正儀(まさのり、正成の子、正行の弟)の根拠地赤坂城を攻め陥すなどの戦果を収めたが、その急速な権勢上昇を、尊氏以来の宿老佐々木導誉(どうよ)以下の諸大名にねたまれ、康安元年(一三六一)讒言(ざんげん)を受けて京都を出奔し、翌年讃岐の白峰(しらみね)山麓で従兄弟の頼之と戦って敗死してしまった。

そこで今度は頼春の嫡子である頼之が細川一族の中心人物になった。

頼之は戦死した父頼春のあとを継いで阿波の守護となり、ついで幕府から南朝方に属した直義の養子足利直冬や山名時氏の討伐を命じられて中国地方で活躍していたが、さらに清氏討滅の功によって声望を高め、讃岐・土佐の守護を兼ねた。 |

細川頼之像 京都市地蔵院

|

そして貞治六年(一三六七)九月、将軍義詮(よしあきら)に招かれて上洛した。

まもなく重病にかかった義詮はまだ十歳の少年である嫡子春王(義満)とともに頼之を臨終の枕辺に呼んで、頼之に向かい

「我いま汝に一子を与えん」と言って春王を指さし、次に春王に向かい

「汝のために一父を与えん、その教に違(たが)うこと勿れ」と言って頼之を指さしたという。

時に頼之三十九歳。義詮は将軍としての立場から頼之のそれまでの軍事的力量を高く買ったのであろうし、また頼之の妻は春王の乳母だったから、自分の亡き後、春王の父代りになるべき人物として頼之を選んだのももっともなことであった。

こうして義詮の遺嘱を受けた頼之は、幕府の管領となって若年の三代将軍義満を輔佐し、前後十二年あまりも幕政を指導し、それまでは未知数だった頼之の政治家としての才能もこの間に充分発揮された。

たとえば倹約令を発布して人心を引き締め冗費を節約するかたわら、

諸国に段銭(たんせん)を課し、金融業者・醸造業者から土倉役(どそうやく)・酒屋役(さかややく)を徴収して幕府財政を豊かにしたこと、

半済(はんぜい)の制度を恒久化するかたわら公家領・寺社領を部分的に保障したこと、

幕府の保護になれて幅をきかしはじめた五山の禅僧には統制法規を出してその勢力を抑えたことなどは、いずれも時宜を得た政策であった。

また軍事上でも頼之はなかなか巧妙な策略を用いている。

まず南朝方に和平交渉をもちかけて、相手の講和派の巨頭楠木正儀を足利方に誘い込み、これが成功すると南朝方に戦いを仕掛け、今川了俊を九州探題に起用して、南朝方の優勢であった北九州を制圧させ、次には畿内で、河内の天野まで進出していた南朝の行宮を、従弟細川氏春を大将とし、楠木正儀を加えた軍勢で攻撃して吉野に追い落した。 |

楠木正儀自筆書状 大阪府観心寺

|

細川頼之自筆書状 京都市地蔵院

常久と署名している

|

このように頼之はいろいろの政略・軍略を通じて、つねに幕府の権力を強め、将軍家の権威を高めることに力をつくした。

「花の御所」と呼ばれる京都室町の義満の新第も、頼之の輔佐で永和四年(一三七八)に落成した。

しかし、好事魔多しの譬のように、将軍義満の権威を背景とした管領頼之の政権が長期にわたるにつれて、幕府諸大名の間に頼之排斥の動きが激しくなった。

結局、政敵斯波義将(しばよしゆき)らの策動で、反細川派の諸大名は翌康暦元年(一三七九)閏四月、花の御所を取り囲んで頼之追放を義満に強請した。

頼之は等持院に入って髪を落し入道常久(じょうきゅう)と号し、養子である実弟頼元以下の一族・被官を引き連れて京都をあとにし、四国に引き揚げざるをえなかった。

けれどもこの難局においても細川一族・被官の結束は固く、彼らは頼之とともに幕府側の包囲陣の先手を打って、讃岐から伊予に攻め込み、幕府から頼之誅罰の御教書を受けた伊予守護河野通直をたちまち討ち取ってしまった。

そのため幕府も妥協策を講じざるを得ず、伊予を河野方に返すことを条件として頼之追討を取りやめた。

そこで頼之の養子頼元は翌年五月上洛して義満に謁見し、斯波義将らとも和解して幕府に出仕した。

だが頼之自身はなお国許にとどまって、その後も十年間にわたり直接、分国讃岐・阿波・土佐の支配に専念した。

それは時の管領斯波義将との摩擦を避けながら、分国の地固めを推し進めるという頼之の慎重な考えによるものと思われる。

康応元年(一三八九)、時に三十二歳の壮年将軍義満は、西国の諸大名の威圧と九州の南朝方に対する示威を兼ねて、厳島参詣と称し、諸大名を引具(ひきぐ)して大規模な西海巡遊に出かけた。このとき六十一歳の老将になっていた頼之は、義満の御座船以下百余艘の船舶を提供し、全面的な奉仕を行なった。

今川了俊の著といわれる『鹿苑院殿(ろくおんいんでん)厳島諸記』には、義満一行の讃岐宇多津(うたづ)着岸の光景を記し、

「かの入道(頼之入道常久)こころをつくしつつ、手のまひ足のふみ所(どころ)をしらずまどいありくさま、げにもことはりとみゆ。」

と頼之の奔走ぶりを述べている。

厳島からの帰途、再び宇多津に立ち寄った義満は、特に頼之一人を側に呼んで言葉をかわした。

「武蔵人道めされて、はるかに御物がたり有けるとかや。

何事にか有(あり)けむ、なみだををさへて、まかでけるときこゆ。」

と、この『厳島諸記』は老将頼之の感激の場面を描写している。

政敵斯波義将の繁栄を他所に見て、十年あまりの四国隠退生活を送った頼之にも、こうして再び老い木に花を咲かせる時節が到来した。

翌明徳元年(一三九〇)、頼之は義満に命じられて、後に述べる山名時熈(ときひろ)の叛乱を鎮定するため、四国の軍勢を率いて山名の分国備後に押し渡り、たちまち備後一国を平定した。

このように実力を見せた頼之は、その翌年義満に召されて久しぶりに晴れて上洛し養子頼元が義将に代って管領に任ぜられ、自分はその背後にあって義満の政治の相談あいてになった。

その年の末に起こった山名氏清・満幸(みつゆき)らの叛乱(明徳の乱)に当たり、頼之は一族を率いて幕府に馳せつけ、諸大名とともに義満を擁して内野(うちの、大内裏跡の荒野)に出陣し、山名方を迎え撃って軍忠をつくした。

3 細川一族の団結 top

このように頼之は、義満将軍が室町幕府の黄金時代を築くのを大いに輔(たす)けたのであるが、同時に義満の信任を背景として、細川氏の勢力を張ることをも怠らなかった。

養子頼元が侍所頭人、のち管領になり、細川業氏(なりうじ)が引付頭人の一人となっだのを始め、子弟は機会あるごとに頼之の推挙によって登用されたし、さきに顕氏の勢力動揺や清氏の没落で一時三、四ヶ国に減少した分国も、頼之の時代には八ヶ国に増加し、南北朝初期をしのぐ有様になった。

頼之は明徳の乱鎮定後まもなく、明徳三年(一三九二)三月享年六十四歳で病没したが、その遺領はことごとく子弟に分譲され、分国も大部分その子孫に世襲されることとなった。

それ以来頼元の家柄は代々右京大夫(うきょうのだいぶ)の官途に上り、その家は京兆家(けいちょうけ)と呼ばれて細川氏の宗家となり(京兆尹(けいちょういん)とは左右京職(きょうしき)の大夫の唐名)、いわゆる三管領(さんかんれい)に列して幕府の重鎮となるとともに、讃岐・土佐・摂津・丹波の四ヶ国守護を世襲することとなった。

一方頼之の弟頼有・詮春(あきはる)・満之・従弟氏春、それに満之の子満久に始まる各分家が、宗家を輔佐しながらそれぞれ和泉上半国・阿波(のち三河が加わる)・備中・淡路・和泉下半国の守護を世襲するに至り、ここに大守護大名細川氏の体制はすっかり固まったのである。

また幕府の奉行人であった安富、阿波出身で同じく奉行人の一族である飯尾(いのお)、讃岐の国人香西(こうざい)・寒川(さんがわ)・十河(そごう)等や、丹波の国人内藤、備中の国人荘(しょう)、さらには東国出身の奈良・薬師寺・香川などの諸氏が、細川家の内衆(うちしゅう=御内(みうち)、近臣)として用いられ、京都で管領細川家の政務を執行する年寄衆や、分国に駐屯して守護の任務を代行する守護代などに任じられて活動した。

以上のような広大な分国を足場とし、一族被官の協力を支柱として、この後の京兆家歴代は、斯波・畠山両氏の歴代とともに、よく将軍家を輔佐して幕政指導の任をつくした。

頼元の嫡子満元は応永十九年(一四一二)管領となり、在職九年間にわたって四代将軍義持の下で治績を挙げ、管領辞任後も常に義持の相談あいてとなった。

義持が上杉禅秀の乱をはじめ、幕府と鎌倉府との閧に暗雲を投げかけた種々の問題について適切な処置を取って、紛争の激化を防ぐことができたのは、満元の助言によるところが非常に大きかった。

そのため応永三十三年(一四二六)十月、満元が没したとき、公卿中山定親は

「当時彼輩(満元)は執政の器なり。もっとも古昔の大臣に異なるべがらざるか」

と言ってその徳望を惜しんだほどであった(薩戒記)。

満元の嫡子持元はやはり父祖の名を恥かしめない人物で、義持の政治に参画して重んじられたが、管領になる機会のないうちに永享元年(一四二九)七月に没した。 |

足利義持画像 京都市辯護寺

|

当時黒衣の宰相といわれて義持の下での隠然たる実力者であった三宝院門跡満済(まんさい)准后は

「天下の重人なり。旁(かたがた)周章驚嘆、只愁涙千万行許(ばかり)なり」

といって持元の死を悼(いた)んでいる。

持元の弟持之(もちゆき)がその後の京兆家を嗣ぎ、永享四年(一四三二)から管領に任じられて六代将軍義教を輔けた。

なお持之の弟持賢(もちかた)は分家して官途は右馬頭(うまのかみ)になり、よく兄に協力した。

この分家は分国は持たなかったが、代々典厩家(てんきゅうけ、右馬頭の唐名を右典厩令という)と称せられ、京兆家に次ぐ細川一族中の名家となった。

六代将軍義教は片意地な性格の持主で、父義満のような専制力を発揮しようとして、しきりに苛酷な刑罰を設けたり、諸大名の討伐を行なったりしたが、管領持之はその都度できる限り義教を諌めていた。

そのうちに永享十年(一四三八)鎌倉公方持氏の叛乱(丞早の乱)が起こると、義教はみずから討伐に出発しようとしたが、管領持之は山名持豊(もちとよ=宗全)・赤松満祐(みちすけ)らとともに堅く諌めて、斯波持種・上杉持房らに討伐を一任させることとした。

嘉吉元年(一四四一)六月、赤松満祐が義教を自邸に招いて謀殺したときには、持之もその席に列していたが、危く逃れ、ただちに諸大名を召集して義教の嫡子千也茶丸(義勝)に将軍家を嗣がせ、赤松討伐の軍を発向させた。 |

足利義教像 愛知県妙興寺

|

翌嘉吉二年(一四四二)六月、それまで満十年管領であった持之は病のためその職を畠山持国に譲り、まもなくその八月四日に享年四十三歳で没し、ここに十三歳の嫡子勝元が細川宗家を嗣いたのである。

以上のように細川家の発展は初めから割合に順調であり、ことに頼之の登場によって、もはや大大名の体制をきずき上げていた。

これにくらべると、一方の山名家の歴史はもっと波瀾に富んでいた。

4 山名氏の台頭と内紛 top

山名氏の祖先は新田氏の分れであり、平安時代の末に上野新田荘を開発して領有した新田義重の子義範に始まる。新田義重は足利義康の兄と伝えるから、義範は細川氏の祖義清と従兄弟同士にあたるわけである。

義範は上野国緑野郡の山名郷(高崎市内)を領有して山名三郎と号し、源頼朝に属して平家を追討し、頼朝の推薦で伊豆守に任じられた。

義範から七代目の山名政氏とその子時氏の時に元弘の乱が起こった。

時氏の生母である政氏の妻は上杉重房の女(むすめ)で、足利尊氏の母の叔母だったので、こうした姻戚関係から、この乱にあたり政氏父子は本家の新田氏に従わず足利氏に属して軍功を励んだ。

そのため建武二年(一三三五)十二月、新田義貞が尊氏追討の官軍を率いて東下した時、政氏・時氏父子は尊氏勢に加わって官軍を迎え撃って手柄をたてた。

政氏は新田氏と合戦するのには紋所が新田氏と同じでは具合が悪いというので、旗印も幕の紋も新田家の中黒と足利家の二引両(ふたひきりょう)を合せて、三引両(みつひきりょう)を家紋と定めたという。

こうして山名氏は本家の新田氏にとっては敵となり、反対に足利氏からは一門の大名として扱われることとなった。

政氏はやがて没したが、嫡子時氏は尊氏の部将として軍功を重ねて丹波守護となり、侍所頭人に任じられ、貞和元年(一三四五)八月、尊氏・直義(ただよし)兄弟が天龍寺供養に臨んだ時、先駈を勤めた。

貞和三年(一三四七)十一月、時氏は嫡子師義(もろよし)以下を率い、細川顕氏を援けて天王寺・堺で楠木正行(まさつら)と戦い、父子ともに傷を受け、時氏の弟三人が討死するという激戦の末敗退した。

だが時氏はやがて若狭守護となったので、顕氏のように師直と対立することもなく、観応擾乱(じょうらん)の際は、観応二年(一三五一)正月、尊氏軍の先鋒として京都を占領した。

しかしその直後に直義方が京都に突入すると、時氏は小笠原政長・佐々木氏頼らと相前後して直義方に寝返り、高師直を攻めた。 |

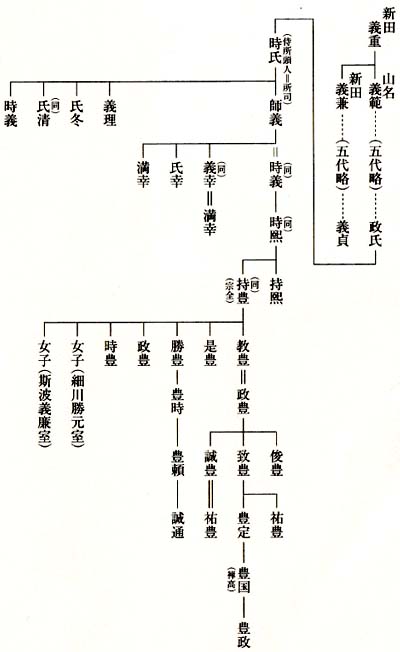

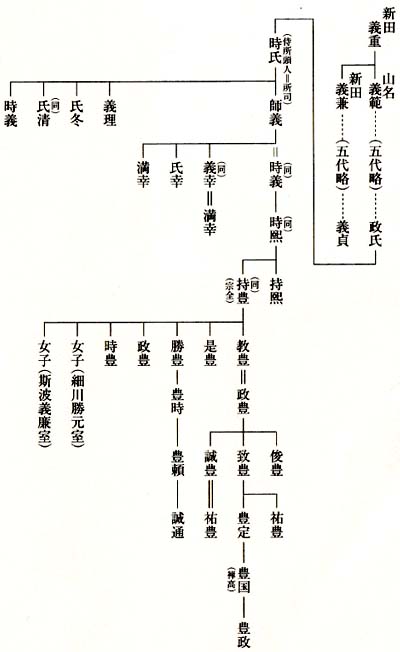

山名氏系図

|

時氏は尊氏・直義和解とともに再び尊氏方になり、出雲守護に任じられたが、翌文和元年(一三五二)以来、所領の問題で尊氏・義詮父子を恨み、嫡子師義以下の子弟とともに分国出雲で尊氏に叛旗をひるがえし、南朝に帰順した。

それより山陰を制圧し、足利直冬党の石塔頼房らと連携して文和二年六月、同四年正月と二度も京都に突入して尊氏方を悩ました。

その揚句(あげく)貞治二年(一三六三)九月、それまでに討ちしたがえた国々を安堵(あんど)されるという条件で義詮将軍に帰参して因幡(いなば)・伯耆(ほうき)・丹波・丹後・美作(みまさか)五ヶ国の守護に任じられ、さらに引付頭人に列して幕府におもきをなした。

つまり十二年にわたる叛乱によって、自分を大層高く幕府に売りつけ、いちじるしく勢力を強めることに成功したのである。

時氏は応安四年(一三七一)七十三歳で病没したが、彼には十数人の子息があり、長男師義は家督をついで丹後・但馬(たじま)・伯耆の守護となり、その子義幸はやがて丹後と出雲の守護を兼ねた。

次男義理(よしまさ)は紀伊の守護となり、三男氏冬は因幡の守護を譲り受けた。

四男氏清は丹波の守護を譲られたほか、侍所の頭人(長官)となり、山城・和泉の守護を兼ねた。

五男時義は兄師義に養われ、師義が永和二年二三七六)に没したので家督をつぎ、師義から譲られた但馬・伯耆のほか、隠岐・美作・備後の守護を兼ね、再三侍所頭人となるにいだった。

こうして南北朝時代の終り近くには、一族の分国が山陰を中心として山陽・畿内にまたがる十一ヶ国に上り、これは日本六十余州の六分の一だというので、世に山名一族を「六分一家衆」というまでになった。

ところが、この強大な山名氏に内紛が兆(きざ)した。

師義には義幸・氏幸・満幸らの子息があって、義幸が早世したので末子満幸がその跡を継いだが、満幸は成人するにつれて、

「自分こそ山名家の嫡統なのに叔父時義が惣領として勢力を振るうのははなはだ面白くない」

と内心大いに不平を燃やし、出雲大社に願文を納めて所願成就を祈った。

時義の兄氏清もやはり弟の下風に立つことを嫌って、女(むすめ)を甥の満幸の妻として婿舅(むこしゅうと)の関係になり、時義打倒の機会を窺った。

一方将軍義満も山名一族があまりに強大になったので警戒しはじめ、ことに時義が傲慢で義満の命令を軽んじるというので、その力を殺(そ)ごうと考えた。

たまたま時義は康応元年(一三八九)に没し、二十三歳という若年の嫡子時熈(ときひろ)が山名の宗家を嗣いだので、氏清は好機到来とばかり、時熈とその従兄弟氏幸(うじゆき=氏之)(一説に氏幸を時熈の弟とするが、『尊卑分脉』にしたがって師義の子とする方がよさそうである)との二人に叛意があると義満に讒言(ざんげん)した。

そこで義満は早速山名一族の内紛を利用して時熈・氏幸を除こうとし、明徳元年(一三九〇)三月、氏清・満幸に時熈・氏幸追討を命じた。

氏清が但馬に、満幸が伯耆に進んで攻撃を開始すると、時熈らは分国の一つである備後に逃れた。

義満が老将細川頼之を起用して讃岐から備後に攻め込ませたのはこの時のことである。

時熈・氏幸は行方をくらまし、翌二年(一三九一)春、氏清・満幸は時熈の分国を平定して凱旋した。

氏清・満幸はこの功により、時熈・氏幸の分国をあわせて強大となったので、義満は満幸が仙洞(せんとう、上皇)御領の出雲横田荘を押領したのを理由に、満幸に対し丹後に蟄居せよと命じ、他方、上洛して赦免を願い出た時熈・氏幸を願いの通り赦すこととした。

その頃、分国和泉にいた氏清は義満を宇治の紅葉狩りに招待していた。

だが満幸がひそかに和泉に赴いて氏清に挙兵を勧めたので、宇治に到着した義満を氏清は病気と称して出迎えず、ひそかに紀州に出かけて兄の義理を説得し、一緒に立ち上ることを承諾させた。 |

足利義満画像 京都市鹿苑寺

|

氏清はさらに南朝に帰順し、満幸とともに一斉に行動を起こす手筈を調え、十二月中旬それぞれの分国で挙兵した。

5 明徳の乱 top

十二月十九日、彼等の叛乱開始の報が幕府に届いた。

二十五日、義満は細川頼之・同頼元・斯波義重・畠山基国以下、今川・京極・一色・大内らの諸大名を幕府に召集して軍評定(いくさひょうじょう)を行ない、内野(うちの)に布陣して山名方を迎え撃つ方針を決めた。

そして大晦日(おおみそか)の未明から氏清・満幸勢は京都盆地に突入し内野(うちの)で幕府軍と終日大激戦を交えた末、衆寡敵せず、氏清は戦死し、満幸は出雲をめざして敗走した。

のちに満幸は九州まで落ちのびた末、応永二年(一三九五)京都で処刑された。

また義理は大内義弘に追撃され、紀伊の興国寺で子弟一族とともに頭をまるめ、散りぢりになって没落した。

これが明徳の乱の顛末である。

一族の内輪もめに乗じ、山名氏を巧みに叛乱に追い込んで打ち倒した義満は、明徳三年(一三九二)正月四日、さっそく氏清・満幸・義理らの分国を軍功の賞として諸大名に分け与えた。

畠山基国は山城、細川頼元は丹波、一色満範は丹後、赤松義範は美作、大内義弘は和泉・紀伊両国、そして佐々木(京極)高詮は隠岐・出雲両国を拝領し、「六分一家衆」と謳われた山名一族の広大な分国は完全に分解したのである。

しかし山名家がこれで全面的に没落したわけではない。というのは、時熈と氏幸は、今度は幕府軍側にあって、去年の仇討とばかり勇戦したからである。

『但馬村岡山名家譜』によれば、彼らは氏清らの叛報を聞くと、すぐに二百余騎を率いて義満の本陣の側に控え、義満から特に言葉をかけられた上、足利家相伝の篠作(しのづく)りの太刀を与えられて励まされ、時熈は敵方の同族と識別するために篠(しの)の葉を旗の蝉本(せみもと、旗竿の上部)に付けて大晦日の戦いに大いに奮戦したという。

『明徳記』にも、時煕が氏清勢の真中に懸入って戦い、すわ討死という時に、被官垣屋弾正・滑良(なめら)兵庫の二人が主君を救って討死し、時煕は危く虎口をのがれた有様を活写している。

そこで義満は右の山名家分国の分配に当たり、時熈には但馬、氏幸には伯耆を与えて戦功に報いたのであった。

また氏清・満幸らに同意せず、やはり幕府軍側に加わった氏冬(義理(よしまさ)の弟、氏清の兄)も、もとどおり因幡を安堵された。

このように十一ヶ国中三ヶ国だけは山名家に残されたが、何といってもその勢力は昔日の比でなく、その凋落(ちょうらく)は誰の目にも明らかであった。

ただし時熈はけっして凡庸でなく、この劣勢の中から少しでも家運を挽回するように努力した。

応永六年(一三九九)十一月、大内義弘の叛乱(応永の乱)に応じて氏清の遺子宮田時清・氏明兄弟らが丹波で叛くと、時熙は義満の命令を受けて、六千八百余騎を率いて討伐に向かった。

そして国人久下(くげ)・荻野・長沢らの協力を得て、丹波に入ってからわずか十日余りで十八日に時清兄弟を討ち亡ぼし、残党を鎮圧して帰京したので、その功により、さきに明徳元年(一三九〇)以来細川氏に与えられていた備後の守護職を返付された。やがて応永二十一年(一四一四)には侍所所司(頭人)になった。

このころから侍所所司が山名・一色・京極・赤松の四家に固定し、四職の家柄と呼ばれるようになる。

応永三十年(一四二三)将軍義持が嫡子義量(よしかず)に将軍職を譲って入道し、道詮と号したとき、時熙は管領畠山満家らとともに入道して、常煕(じょうき)と号した。

しかしその後も幕政に参加し、特に六代将軍義教に重んじられ、分国もその頃までに上に記した但馬・備後のほかに石見・安芸・伊賀を加賜されて五ヶ国の守護を兼ね、一族が守護である伯耆・但馬を加えると山名家の分国は計七ヶ国に達した。

こうして時熙は晩年までに山名氏の勢をかなりの程度に挽回できたのである。

彼は永享五年(一四三三)八月、嗣子持豊に家督を譲り、同七年(一四三五)七月、六十九歳で病没した。

この持豊がのちの入道宗全である。

6 山名・細川両氏の家風 top

以上の細川と山名の両氏をくらべてみると、同じく足利一門の守護大名といいながら、その発展の性格にはかなりの違いのあることがわかる。

第一に細川氏は元弘建武以来の功で早くから四国を中心とした広大な分国を獲得し、ことに頼之に至っては、いったんは政敵から排斥されたというものの、結局幕府に押しも押されもしない地歩をきずき上げ、分国の支配体制もがっちりと固めてしまった。

ところが山名氏の方は、時氏が観応擾乱後の幕府の弱みにつけ込んで、叛乱で切り取った山陰地方を無理やり幕府に認めさせたという感じが強く、地位も基盤も細川氏の堅実さには到底及ばなかった。

いうなれば細川氏が確実な布石をしいた上で、徐々に大模様を張る作戦を採っだのに対して、山名氏は中盤戦の打込みで一挙に勢力を占めたようなものである。

また将軍家の権威確立を旗印にした細川氏と、その権威の一時的動揺をうまく利用した山名氏とでは、義満からの信頼度にも大きな相違があったことは当然である。

そして細川氏は頼之が弟達や従兄弟を常に起用し、一族が宗家を中心に結束する体制を作り上げたのに対し、山名氏は時氏・師義の地固めが不充分だったから南北朝の末まで一族の結合が不安定で、ついには家督をめぐる内輪もめに陷り、義満に乗じられる機会をみずから開いてしまったといえる。

その後の室町中期の両氏を眺めても、細川氏は五家にもおよぶ庶流一族がそれぞれ守護大名となり、やがて典廐家も加わって、分家六家が三管領の家柄である宗家(京兆家)を盛り立てているのに、山名氏はわずかに時熈の従兄弟氏幸と伯父氏冬とに始まる二家の守護大名が四職の家柄である宗家を支えているに過ぎず、両者は幕府の中に占める一族の比重という点でも大分開きがあったといわなければならない。

したがって被官も細川氏の場合は前に述べたように各分国の出身者のほか、幕府の奉行人や東国武士の子孫などが登用されて、内衆(うちしゅう、近臣)の構成も多彩であるのに、山名氏の内衆は但馬出身の垣屋・大田垣・田結庄(たゆうしょう)・八木・滑良(なめら)などわずか数氏に限られている。

もちろん山名氏も伯耆の南条・小鴨(おかも)・備後の和智(わち)等の国人多数を被官としているものの、彼らは山名家の手足となって活動する御内の家臣ではなかった。

ここで両氏の家風を見ると、細川家の人々には、早く南北朝初期からある程度の教養を身につけ、かなり洗練された行動を採っているのに対し、山名家の人々はどちらかと言えば粗野で、直截(ちょくせつ)な行動に出がちであったようである。

細川氏では、和氏が早くも暦応二年(一三一九)阿波に補陀寺(ふだじ)を建て、夢窓礎石(むそうそせき)を招じて開山としている。

また和氏・頼春さらに頼之・頼元なども和歌の嗜(たしな)みがあり、『新後拾遺和歌集』などの勅撰集に彼らの和歌が収録されているし、すでに康永三年(一三四四)、直義が奥書を記して高野山金剛三昧院に納めた仏名和歌の「二十余輩之歌人」の中にも、和氏の和歌が五首、頼春・顕氏の和歌が各三首収められている。

なお頼之は康暦元年(一三七九)管領の職を追われて入道し四国に引き揚げる時、

「人生五十愧無功(こうなさをはづ)、

花木春過(かぼくはるすぎて) 夏己中(なつすでになかば)、

満室蒼蝿(まんしつのそうじょう) 掃難尽(はらえどもつくしがたし)、

去尋禅榻(さりてぜんとうをたずね)臥清風(せいふうにがせん) |

という詩を賦して心事を述懐したというから、漢学の素養も積んでいたことがうかがわれる。

満元も徳行をもって謳われただけでなく、歌人としても斯波義重らとともに当代の武士中指折りの名を取った。

『蔭凉軒日録』によると、満元の家臣に讃岐出身の麻也某(なにがし)というものがあり、この男はあるとき満元から所領没収の刑に処せられたが、少しも満元を恨まず、杉菜(すぎな)を採って飢を凌いでいた。 |

夢窓疎石 天龍寺

|

朋輩がそれを笑うと、麻也は「佗(わび)びとは春こそ秋よなかなかに 世をばすぎなのあるにまかせて」と脉んだ。

このことを聞いた満元は麻也の心根に感じて、すぐさま旧領を還付したので、世人は「もっとも風流のことだ」と評判したという。

ところが山名時氏の如きは、こうした細川氏歴代のような教養や風流とは全く無縁の男だった。

今川了俊は応永九年(一四〇二)に著した『難太平記』に次のように書いている。

昔、山名修理大夫時氏といひしは明徳(後小松)に内野のいくさにうたれし陸奥守(清氏、氏清)が父なり。

それが常に申しは、

「我(わが)子孫はうたがひなく朝敵に成(なり)ぬべし。

其謂(そのいわれ)は、我建武以来は当御代の御かげにて人となりぬれば、元弘以往はただ民百姓のごとくにて上野(こうづけ)の山名といふ所より出侍(いではべり)しかば、渡世のかなしさも身の程も知(しり)にき。

又は軍(いくさ)の難儀をも思ひしりにき。

されば此御代の御影の忝事(かたじけなき)をもしり、世のたたずまひも且(かつ)は弁(わきまえ)たるだに、今はややもすれば上をもおろそかにおもひたり。

大をもいやしく思ふにて知(しり)ぬ。子どもが世と成(なり)ては君の御恩をも親の恩をもしらず、をのれをのみかがやかして過分にのみ成行(なりゆく)べき程に、雅意にまかせたる故に御不審をかふむるべきなり。」と子息どもの聞(きく)処にて申(もうし)き。

如案(あんのごとく)御敵に成(なり)しかば、昔人はかやうの大すがたをばよく心得けるにや。

実(げに)此人一文字不通なりしかども、よく申(もうし)けるにこそ。 |

山名時氏画像 肖像集より

|

|

了俊はこのように時氏の言に感心しているのだが、それは時氏が全く目に一丁字もないのに、よく体験に照して道理を心得、子孫の動向も予見できたものだという感心の仕方である。

これによれば時氏が全く学問や教養のない文盲の徒だったというのであるが、この時氏自身が実はさきに見たように実力主義者であり、永年の叛乱でのし上った権勢家なのだから、子孫の氏清・満幸などばかりを責めるわけにはいかない。

東海道筋の繁華な三河矢作宿(やはぎしゅく)に近い細川郷で成長した細川一族と、北関東の僻村山名郷に育った山名時氏とでは気風にも教養にもおのずと違いがあって、同じく風雲に乗じて幕府の重鎮となったといっても、両者の行き方に相違のおこる一因となったと思われる。

山名氏も時義は但馬に円通寺を建立し、時熈は周囲に大明寺を建立した。時煕はまた剃髪ののち所々の禅林で参禅し、かたわら好んで和歌を詠じ、漢詩を賦したといわれ、事実幕府の月次(つきなみ)連歌会に諸将とともに参加したり、『新続古今和歌集』の撰に入ったりしている。

しかし、義満の北山文化以後の応永・永享年間ともなれば、諸大名がこの程度の坤味・教養を持つことは当たり前となっていたので、時煕を特に教養入とか風流人とか言うことはできまい。

かように山名家は細川家と比べると、文化的な洗練度にも大分開きがあることを免れない。

以上のような両家の基盤や家風の相違は、宗全と勝元の行動にも何らかの形で反映しているのではなかろうか。

そうしたことどもを念頭に置きながら、この二人の権勢家の生涯を観察してみよう。

top

**************************************** |