|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章

七章 東西両軍の激闘

|

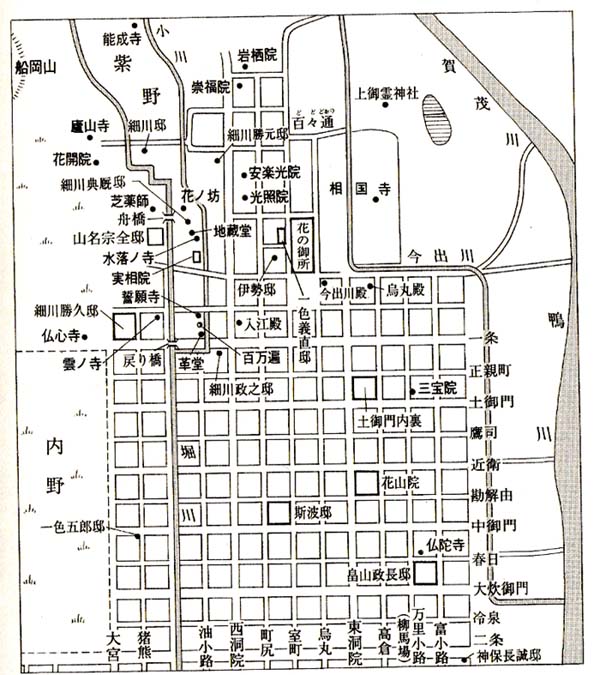

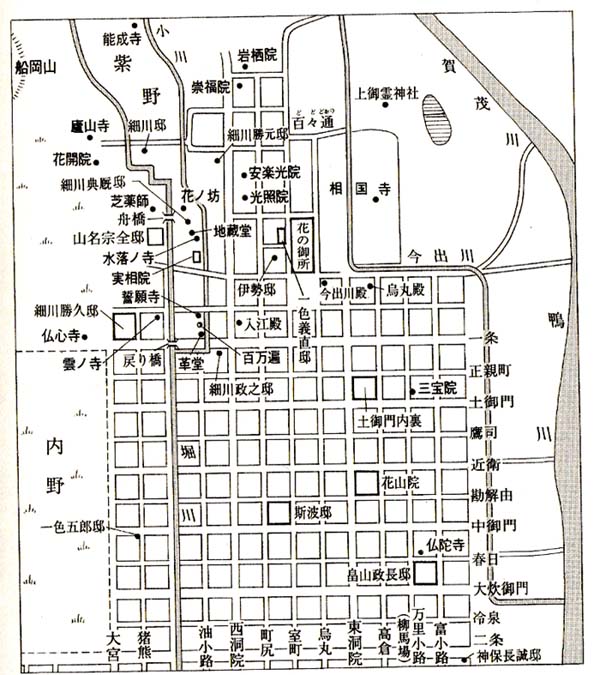

応仁の乱当時の京都市街北部

応仁の乱は二条通りの北側、船岡山の東側で戦われた。

|

1 大乱開始 top

戦機はついに熟した。

五月二十四日まず東軍の成身院光宣は行動を起こし、味方の本営近くに突出している西軍一色義直邸に隣接する土倉(どそう)正実坊を急襲して占拠した。

敵に先手を打たれた義直は、東軍の包囲下にある自邸を捨てて山名の陣中に退却し、光宣はすかさず一色邸を占領した。

幸先(さいさき)よしと喜んだ勝元は、義視を今出川の邸から幕府に移し、自分は幕府の四足門の内に本陣を構えで全軍の指揮をとることとし、一門・他家の諳大名を召集して評定し、総攻撃の手筈を整えた。

その配置は、大手の口の北には薬師寺与一兄弟の率いる摂州勢・大和勢、大手の南の実相院には香川・安富の率いる讃州勢と長塩・奈良・秋庭の面々ならびに武田勢、舟橋口より下は細川下野守教春・丹波守護代内藤備前ならびに赤松勢、百々(どど)の透(すき)には三宅・吹田・茨木・芥川らの摂津衆、安居院大宮には安富民部丞の手勢、十王堂・花開院へは京極・世保ならびに斯波義敏の勢、中筋花の坊の透には細川持賢入道に土佐の国衆をつけ、大手薬師寺の勢の鬨(とき)の声を合図にいっせいに攻め込めと指令した。

かくていよいよ二十六日の払暁寅の刻(午前四時)、東軍は大手の口から太鼓を鳴らし、どっと鬨の声をあげて攻撃を開始、すかさず諸方から一度に鬨を合わせて敵陣めがけて討ちかかり、ここに大乱の火蓋は全面的にきられたのである。

西軍は山名の御内垣屋越前守の嫡子二郎左衛門、同越中守の子息孫左衛門をはじめ山名勢の主力一万五千人が実相院・正実坊へ馳せ向い、それより南は一色勢、舟橋日は山名豊氏の因幡勢、同政清の石見勢・美作勢と近江の六角勢が防戦に努め、花の坊は畠山義就が大和勢・熊野勢を率い、大宮口は宗全の嫡子教豊に土岐成頼の美濃勢というように、持場々々で東軍と渡り合い、両軍は随所で激突を重ねた(応仁記・応仁別記)。

2 両軍の攻防 top

東軍の中でも大手の細川勢は、「御霊合戦の時に傍観したといわれる恥を雪(すす)ぐのはこの時」とばかり、山名の陣の正面に隙間もなく詰め寄って、攻め込んでは追い出され、駆逐されればまた攻めよせて勇戦奮闘を繰り返し、火箭を飛ばして敵の構えを盛んに焼き払った。

山名方は正月末に多数が分国に引きあげて手薄のため、大田垣以下は東軍の猛攻撃を支えかねて芝の薬師堂まで退却し、宗全に属していた一部の備後勢の加勢を得てようやく陣容を立て直し、必死の防戦に努めた。

一条大宮の細川備中守勝久の館は、西軍の方に出張っている陣地なので、この方面は西軍の逆襲を受けた。

この手の西軍は時の管領斯波義廉を大将とした甲斐・朝倉・織田・鹿野・瓜生らの越前・尾張勢一万余騎に、山名教之の一族布施左衛門佐が加わり、新手を入れ替え入れ替え攻めたので、東軍は苦戦に陥った。

味方の難儀を知った東軍京極持清は、一万余騎の近江勢を率いて救援に馳せ向い、一条戻(もどり)橋を越えて西側に打って出たが、義廉御内の猛将朝倉孝景(敏景)は馬から飛び降り打物取ってみずから敵五、六人を斬り倒したので、勢いづいた甲斐・織田・瓜生・鹿野らの面々も一斉に突撃して、たちまち三十七人の敵を討ち取った。

切り崩された京極勢はわれ先に退却し、或いは戻り橋の上でもみ合って川に顛落し、或いは岸から折り重なってなだれ落ち、見る見る多数の死傷者を出した。

山名宗全は大手の大田垣勢の負け軍に茫然としていたが、孝景の勇戦ぶりを聞いて大いに悦び、着替の具足と馬・太刀を褒美として与えたという(「応仁記」、但し「応仁別記」はこの孝景の奮戦を六月八日のこととしている)。

細川勝久は館にたて箙って四方から攻め込む敵を追い払い、昼夜を通じて必死の防戦を行なっていた。

そこへ、赤松政則がわずかに三百余人の手勢で救援に駆けつけ、

「細川備中守をむげに討たせては弓矢取る身の瑕瑾(かきん)にあらずや、いざ人々馳せ入って、備中守とともに討死せん」

と呼ばわり、切先(きっさき)をそろえて一条大宮猪熊(いのくま)を攻め上り、

「赤松という剛の者が備中の衆に力を合わするぞ、進めやものども、勇めや城中の兵。」

と大音声をあげて味方をはげまし、甲斐・朝倉らの西軍に攻めかかった。

昼夜勝久の館を攻めて戦い疲れた西軍は、人家の軒の重なる小路軍(いくさ)のこととて、赤松の小勢に攻め立てられて廬山寺の西まで引き退き、東軍はその隙に勝久の館にみずから火をかけて虎口を脱(のが)れ、細川成之の陣営まで撤退した。

勝久邸の陥落により勢いを盛り返した西軍は、勝に乗って一挙に成之の館めがけて押し寄せ、攻防戦を展開した(応仁記・応仁別記)。

3 都の惨状 top

両軍は二十六日の明け方から二十七日の日暮れまで以上のようにいたる所で激突し、火花を散らす市街戦を繰り返した。

ことに諸大名の館の立ち並んでいる市中の北西部を主戦場として、東は百万遍(知恩寺)、西は船岡山から一条大宮にかけて、南は二条の辺り一帯で両軍の死闘が続けられ、概して中部、南部では東軍が優勢であり、北部の戦線では西軍が進出したが、双方とも決定的な勝利は収められなかった。

近衛政家の日記には「両方の手負死人その数を知らずと云々。然りといへども雌雄未だ決せずと云々。」(後法興院記)とあるが、それもその筈、両軍合せて二十数万に上る大軍の市街戦が、一日や二日で片づくわけはなかった。

けれどもこの激闘で両軍ともすでに相当の損害を出した。『応仁記』は

「両陣互に軍を止めて諷(さっ)と引いて見れば、西陣には千本、北野、西京迄、死人手負不臥(ふせざる)所は尺寸の地もなかりけり。

又東陣も、上は犬馬場、西蔵口、下は小川、一条まで足を下す処なく手負死人なりけり。」 |

とその惨状を描写している。

わずか二日間の兵火による焼失地域も驚くばかり広く、東軍側では細川常有・同成春・同勝久の館、西軍側では山名成清・同政清・一色義直などの館かいずれも炎上し、また窪寺・百万遍(知恩寺、一条油小路の北にあった)・革堂・浄菩提寺・新善光寺・廬山寺・安居院の花の坊など多くの寺々も一ペんに灰燼となってしまい、酒屋・土倉をはじめ民家も数知れず焼け失せたのであって、両軍とも人的・物的被害は甚大であった。

4 勝元の心理作戦 top

もっとも、この緒戦では、いく分東軍が優勢で、もう一日攻めれば山名の本陣は陥落しただろうといわれたが、細川方も激戦に疲れ果てて休息し、勝元は馬廻衆四、五千を率いて、花の御所の四足門の傍に作った陣地に控え、義政・富子・義尚・義視らのいる幕府を固めていた。

それから数日間、両軍は小ぜり合いを繰り返していたに過ぎないが、この間に勝元は一流の心理作戦を準備していた。

果してまもなく六月六日に花の御所の四足門には一旈(いちりゅう)の旗がひるがえった。

これは勝元が義政に申請した山名家追討の軍旗である。

宗全に気脈を通じる日野勝光・富子兄妹はこの軍旗の交付に反対したが、勝元は押し切って義政から貰い受け、早速掲げたのである。

また義視を山名討伐の総大将としてかつぎ、さらに義政に迫って西軍諸大名に宛ててしきりに内書を出させて投降を促した。

将軍家の権威を利用した勝元の心理作戦は幾分の成功をみせ、西軍の斯波義廉・六角高頼・土岐成頼らは東軍に降服しようとしているという噂が流れたが、しかし、具体的な効果は期待できなかった。

もはや将軍の権威よりは武将の実力の方が遙かに物を言う時代になっていたのである。

5 西軍劣勢を挽回 top

御霊合戦以後の油断のため受身にたたされた西軍も、しだいに陣容を立て直し、六月八日から再び両軍は激しい戦闘を交えた。

とくに西軍の勇将朝倉孝景は十一日に細川成之の陣を猛攻し、十五日には武田信賢の勢を二条辺で迎え撃ち、八十余人の敵を討ち取る戦果を収めた。

しかし宗全以下が最も力を入れたのは、劣勢な兵力の補充であり、毎日飛脚を味方の分国に遣わして、軍勢の入京を促したので、西軍の兵力増強もようやく軌道に乗ってきた。

六月中旬に入ると大和の古市胤栄らが入京し、紀伊・河内からは畠山義就の養子次郎義豊の軍勢が京都に迫った。

東軍は京都西南郊の西の岡・中脈(なかすじ)の国人衆に命じてこれを防がせ、国人等は義豊の軍勢を桂川の物集女(もずめ)繻手に迎え撃ったが、河内・紀伊勢はこれを蹴散らしてやすやすと入京した。

山名の分国但馬の垣屋・八木・甲斐庄・大田垣、因幡の伊達・波多野・八部・山口、伯耆の小鴨・南条・進・村上など山陰一帯の西軍もこの回に勢揃いし、八ヶ国三万余騎と称する軍勢が細川の分国丹波を突破して入京しようと計り、六月八日から但馬・丹波の国境を越えてひたひたと押し寄せた。

勝元御内の丹波守護代内藤貞正は、国境の夜久郷まで打って出てここを先途と防戦に努めたが、多勢の敵をとうてい支えきれず、一族若党ら数十人討ち死という損害を出して敗退した。

また山名勢の東進に対抗して、東軍では播磨の赤松勢宇野上野入道・大田三郎以下が美作に侵入し、南峡・塩垂山に陣取って敵の後方を脅かそうとしたが、美作の守将山名掃部頭は逆襲して宇野・大田らを美作から駆逐してしまった。

こうして東軍をなんなく追い散らした山陰の山名勢は、月末までに陸続と上洛して西軍の陣営に入った。

東軍も地方の軍勢を上京させて兵力の優位を維持しようとしたが、細川内衆の安富左京亮盛保・香川五郎次郎の率いる讃岐勢が二十四日に入京した程度にすぎず、すでに大軍を京都に集めている東軍側は、西軍に比べて兵力増強の余裕に乏しかった。

京都市中でも東軍は次々と新手を繰り出して、宗全の陣や管領義廉の陣を攻撃したが、二十五日にようやく塁の一つを攻め取っただけで、戦果ははかばかしくなかった。

しかも両軍は、陣地はもとより附近の建物にも于あたりしだいに放火して戦うので、焼失区域だけがむやみに拡がり、武将では東軍の富樫政親・細川成之の館、西軍の山名教之の館などが焼け落ち、公家では久我(こが)家・山科(やましな)家などの邸が類焼し、寺社・民家も莫大な被害を蒙った。

6 大内政弘 top

西軍の増強によって両軍の旗色はほぽ互角に近くなり、七月に入ってもこの形勢は容易に崩れそうに思われなかったが、局面に一大変化を与え、西軍を大いに勇気づけ、東軍に脅威を与えたのは、周防・長門・筑前・豊前の守護大内政弘が西軍に参加するため畿内に進攻しつつあるという情報たった。

周防の山口を本拠とする大内氏は前々から九州に勢力をのばし、博多商人を支配下に収めて対明貿易・対朝鮮貿易を積極的に展開し、兵庫商人・堺商人を傘下に入れか細川氏と貿易の実権を張り合っていた。

そのため一昨年の寛正六年(一四六五)讃岐・土佐の細川勢が伊予に侵入してその守護河野通春と交戦したとき、政弘はみずから四国に出陣して通春を援け、土佐守護代新開之実らを討ち取って細川勢を駆逐した。

勝元は義政に願い大内氏追討の幕命を出してこれを攻撃し、政弘の部将陶弘正は安芸で幕府軍と戦って討ち死を遂げた。

大内氏は細川氏とこれほどの敵対関係にあったので、京都の戦雲が濃くなると、政弘は直ちに山名宗全に応じ、伊予の河野勢および石見の山名勢を合せて大軍を編成し、五月十日に山口を進発し、海陸に分れて東上した。

陸路は部将豊田・杉修理らに任せ、政弘自身は陶弘房・杉右京亮・内藤駿河らの宿老を始めとする大内勢の主力を率い、途中で伊予の河野通春の軍勢も加えて、兵船すべて五百余艘、兵員二万余という大部隊をもって瀬戸内海を東進し、七月二十日、兵庫に上陸した。 |

|

山口古図 山口県文書館

山口県はこの頃は大内氏、これが陶氏に滅ぼされ、さらに陶氏が毛利元就に敗れ、毛利家時代に吉田松蔭や高杉晋作の働きで明治維新となった。明治政府は長州出の伊藤博文、山県有朋が実権を握っていたが、太平洋戦争にやぶた。戦後も岸信介、佐藤栄作の山口県出身の大政治家が出て、さらにその姻戚の安倍首相が、長く平成の時代の首相をつとめた。

|

勝元は大内勢の入京より先に洛中の敵陣を拔いて勝利を占めようと、二十四日を期して再び総攻撃を命じた。

翌日にわたり東軍は猛攻を続け、義廉の部将甲斐左京亮を始め名のある武士を何名も討ち取った。

しかし西軍は大内勢の入京まで支えようと必死に応戦するので、東軍の攻撃も効なく、細川勢も部将能勢源左衛門尉頼弘・弥五郎父子以下多数が討ち死し、赤松政則の加賀守護代間鵈河内守は義廉の陣の櫓(やぐら)の下まで攻め込んで大石に胄(かぶと)を打ち破られて圧死する有様で、東軍の総攻撃は失敗に帰した。

そこで勝元は大内勢を分国摂津の辺りで喰い止めようとして、摂津守護代秋庭(あきば)備中守元明に赤松勢を添えて急派し、また部将斎藤藤右衛門尉らを堺に派遣し、摂津・和泉に在国する国人衆に協力を命じ、沿道の各所に要害を急造して、要撃態勢を整え、敵軍の来襲に備えさせた。

さて、大内政弘は八月三日に兵庫を発し、まもなく有馬郡本庄山・小清水の付近で東軍の先鋒と接触してこれを追い散らし、十日には河辺郡の難波水堂に進出した。

浦上・小寺・在田・本郷らの赤松勢は大内勢の河野・開田・陶・杉・内藤らを迎え討って勇敢に防戦したが、摂津守護代秋庭の勢は大内方の河野政通に切り崩されて敗走した。

赤松勢は敵の重囲に陥って多数が討ち取られ、わずか三百騎ばかりとなったが、一方へ切って出てようやく播磨めざして落ちのびた。

味方の敗戦を見た摂津国人池田はたちまち大内方に降参し、かねがね秋庭元明に恨みのあった国人三宅らも大内方に寝返っだので、洪水が堰を切って奔流するように、大内・河野勢の大軍はほとんど何の障害もなくひた押しに押して摂津全域を攻略し、二十日にははや淀・山崎の線に達して京都盆地に進出し始めた。

義廉の陣を攻めあぐんでいた洛中の東軍は、大内・河野勢の侵入を迎え討つ気力もなく、それぞれ自分の構えを焼いて撤退し、防備に大童(おおわらわ)となった。

二十三日、大内・河野勢は堂々と京都南郊に到着し、政弘は東寺(とうじ)口から入京して山名の陣の西を回り、船岡山に陣を張った。

西国の大軍の来着に勇み立った宗全・義廉以下の西軍は、直ちに攻勢に転じた。

宗全らの立てた攻撃計面は、まず下京の敵を駆逐して東軍の東側に廻り、土御門の皇居と相国寺を占領し、御霊口を押えて敵の退路を塞ぎ、北西側の大内勢と呼応して東軍を完全に包囲しようというのである。

西軍はこの作戦計画にもとづき即日一斉に行動を開始したので、攻守所を加えた勝元は、戦線を縮小して防禦に専念することとし、同日のうちに、一族教舂らを上御門の皇居へ遣わし、上御門天皇・後花園上皇に幕府への遷幸を奏請した。

天皇・上皇は急遽三種の神器を奉じて花の御所に臨幸し、義政・富子・義尚以下の住む幕府の一隅に窮屈な仮住まいの日々を過されることとなった。 |

船岡山からの眺望

遠くの山々は京都の東山連山

|

廷臣・女官らは「正月に引き続き、一年に両度の遷幸とは、まさしく天下滅亡の基だ」と悲歎にくれながら、中御門西園寺殿の京極陣や二条烏丸の武田陣などに逃れ集まった。

7 足利義視の逐電 top

大内勢の入京により西軍の気勢があがったのと対照的に、東軍は意気銷沈したが、東軍側の士気をますます沈滞させたのは、同じ二十三日に、東軍の総大将である筈の義視が逐電したことだった。

そもそも義視は大乱勃発直前から勝元に擁せられて幕府に暮らしていたが、もちろん総司令官とは名ばかりで、何の実権も与えられなかった。

そればかりか同じ幕府の中には義政将軍のほかに、宗全と組んで自分を亡ぼそうとした富子夫人が義尚とともに起居しており、日野勝光も始終出入りしているし、義政の近臣侍女の中にも彼らに手なずけられて西軍に心を寄せる者が少なくない。

従って義視は、いくら勝元の庇護があるといっても、幕府で過す毎日が剣の上に坐っているように不安であったに相違ない。

その上義政は大乱が始まる直前に、さきに宗全ら山名方諸将の圧力で近江を経て伊勢に出奔していた伊勢貞親を幕府に呼び戻そうとした。

義視は極力反対して貞親の入京を阻止しようとしたが、義政は聴かずに使を派したので、貞親は伊勢の関氏・長野氏らの軍勢に守られて上洛の途につき、五月三十日以来、洛東の花頂山に待機して入京の機会を窺っていた。

だから、義視が寸刻も安心していられなかったのは無理もない。

そこで義視は勝元に頼んで今出川の邸に帰るとともに、その力を借りて、六月十一日、山名方に内通している気配のある近習と奥女中数名を幕府から追放し、内通の首謀者とみなされる奉行飯尾(いのお)為数父子を幕府の東門の前で討ち殺したので、内通騒ぎは一応おさまった。

けれども内通の真の首謀者が奉行や近習ごときでないことはいうまでもない。

それゆえに大内勢が京都に迫り西軍の旗色が優勢になると、幕府の内にはまたも不穏な空気が漲(みなぎ)り、将軍近習の者どもが細川方を追い出して山名方を幕府に入れようとしているという風評が流れた。

義視はもはや一日も京都に安閑としていられない。彼は大内勢の入京と天皇・上皇の臨幸で幕府の内外が上を下への騒ぎを演じている隙を窺い、八月二十三日の戌の刻(午後八時ごろ)、公卿北畠(木造、こづくり)中納言教親の手引きでひそかに邸を脱出し、六百人ほどの拱を連れて伊勢をめざして落ちのび、二十九日に教親の同族である伊勢国司北畠教具に迎えられて寄寓したのである。

自分の傀儡であった義視の脱出は、勝元にとって大内勢の入京に劣らぬショックだった。

勝元は後(おく)ればせながら義政に強要して、幕府内の粛清を断行することとし、西軍方通謀の近習二十数名を放逐し、そのうち三、四名を追い討ちにしていくらか腹の虫をおさめたが、東軍の士気がますます沈滞するのは防ぎようもなかった。

攻勢に転じた西軍の畠山義就・同義統・土岐・六角らの軍勢が、九月一日、武田信賢のたて龍る三宝院(土御門万里小路(までのこうじ)にあった)に押し寄せた。

武田方の守りは堅く、中でも信賢の弟安芸守基綱は大力の勇者で、手勢二千人ばかりで三宝院の門の片扉を開き、卯の刻(午前六時ごろ)から申の終り(午後六時近く)まで十数度にわたって押入る敵を駆逐し、紀州熊野の侍野老(ところ)源三という剛の者と一騎打してこれを討ち取ったという(応仁記)。

しかし西軍はついに三宝院に火をかけて焼き払い、つづいて京極勢の守る浄華院(じょうげいん)を攻略し、下京に分散している東軍を追いまくった。

船岡山に本陣を置く大内勢もこれに呼応して洛北を東進し、鴨川の近くまで進出して着々と包囲網を作り上げた。

こうして十三日に室町第と勝元の館に正面攻撃をかけ、ついに畠山義就は皇居の土御門内裏の留守を預かる東軍を駆逐して皇居を占領した。

一方さきに大内軍に追われて四散した摂津・播磨の細川勢・赤松勢の分遣隊は、西軍が洛中の合戦に主力を投入している隙にようやく集結して帰京を計り、東寺口から東山の麓の乗岩倉に迂回し、南禅寺の裏山に陣を布いて、洛中の東側に進んでいる西軍の後方を脅かした。

西軍は南禅寺口・粟田口・山科口等に陣取り、十八日から連日岩倉山の敵陣に攻撃をかけたが、浦上則宗以下の赤松勢・細川勢は大石を落し、礫(つぶて)を打ち、散々に射下ろして、これを谷底に追い落した。

この激戦にまぎれて盗賊がかけた火のため南禅寺・青蓮院(しょうれいいん)など、洛東の寺々も炎上した。

十月二日分遣隊は敵のいったん退いた隙に神楽岡から御霊口へと迂回して、ようやく東軍の陣中に復帰した。

赤松政則は宿老浦上則宗以下が敵の重囲を突破して無事帰還したことを喜び、勝元も彼らの働きに感嘆したというが、東軍側の成果として数えられるのは、せいぜいこの撤収作戦の成功ぐらいのものだった。

8 相国寺合戦 top

東軍を洛中の東北隅に追いつめて包囲した西軍は、いよいよ敵陣を中央突破して細川邸と花の御所の幕府を分断する作戦に移り、十月三日、主力を投入して花の御所の東隣に当たる相国寺に猛攻を加えた。

相国寺は三代将軍義満の建立し九五山第二位の禅寺で、広い境内には本堂・七重の塔をはじめ宏壮な伽藍(がらん)が聳え、多数の塔頭(たっちゅう)が櫛比(しっぴ)しており、東軍屈強の陣地となっていた。

東軍はこの寺を敵に取られては味方が総崩れになってしまうので、相国寺を中心に南東は烏丸(からすまる)邸こ咼倉邸、南西は今出川邸に陣を張り、懸命の防戦を行なった。

西軍は寺僧の一部をかたらって寺内に火をかけ、その火姻を合図に畠山・大内・一色・土岐・六角らの軍兵二、三万人が、一条室町から乗、烏丸・東洞院・高倉まで四、五町の聞を一面に切って上った。 |

相国寺

|

高倉邸と烏丸邸を堅めていた京極勢・武田勢は、火の手を見て

「はや敵軍が相国寺へ乱人した」と早合点して退却した。

衛伊勢の関民部少輔と備前の松田次郎左門尉は五百余騎で今出川邸を守備していたが、松田は幕府に馳せ入り、義政の御前に参上して、

「洛中の合戦、今日を限りと見及びました。御盃を頂戴し、生前の面目、冥途の土産に致しとうござる」

と言上し、盃を三度頂いて立ち出で、奮戦して討ち死を遂げた。

関民部は支え切れず今出川邸を捨てて退いた。

相国寺には勝元の部将安富民部丞元綱・同三郎兄弟、伊勢の国人長野弥二郎らが、十六歳の細川六郎を擁して三千余騎でたて龍っていたが、東門を守備する長野衆は、寺中に火の手が拡がるのを見て動揺し、これも悉く退却した。

安富元綱こ二郎兄弟は、六郎の馬廻衆五百余騎ばかりで惣門を固守し、門前の石橋から攻め入る大敵を追い散らしていたが、元綱は舎弟三郎を呼んで

「合戦は今日が最期だ。この惣門が破れれば勝元の御大事に及ぶぞ。俺はここで討ち死する。

お前は六郎殿を扶(たす)けて、鹿苑院を駆け抜けて四足門へ参り、加茂の辺りへ屋形(勝元)を御連れして丹波へ逃がし申せ。

この敵の隙間ない攻め方を見れば、花の御所も危険だ、急げ。」

と言うところへ、乗門を破った敵がなだれ込んで来たので、元繝兄弟も細川六郎も、馬廻りの土も、その場で奮戦して皆壮烈な討ち死を遂げてしまったという(応仁記)。

元綱の戦死は事実であろう。

しかし細川六郎というのは教春の子で勝元の猶子となっていた勝之のことで、これは文明五年二十六歳で入道しているとあるから(尊卑分脉)、この合戦に討ち死したというのは誤伝であろう。

味方の苦戦を見た赤松政則は、惣門の内、蓮池の表に頑張って畠山・大内・土岐勢の西軍と渡り合い、数刻の合戦に一族太田三郎・安丸与次郎をはじめ、被官五十三人が討ち死した。

政則も既に危く見えたが、浦上則宗・安丸河内守らが身をもってかばい戦っだのでようやく戦死を免れた。

そのほか武田治部少輔国信らも猛火の中で陣地を死守したので、寄せ手の西軍も疲れ果て、薄募にいたっていったん矛をおさめた。

七重の塔を残して焼け落ちた寺域の内外には敵味方の死骸が累々と横たわり、廻りの堀も死体で埋っている。

その中を大内・土岐勢は討ち耿っだ首を車八両に積んで西陣へ引きあげた。

しかし西軍は翌四日、相国寺の焼跡に陣を取り、西隣の幕府を直接脅かし始めたので、東軍は懸命な奪回策を計らないではいられなかった。

翌日まず四国の住人一宮入道勝梅なるものが、勝元の前へ進み出て、

「安富も石橋で討ち死し、赤松衆も馬廻衆も多数討ち死・手負となりましたが、某(それがし)一人でも打ち立って敵を追い出し、ひと防ぎいたすから、御心安く思し召せ。

某が討ち死いたした時は、次の御支度を願いとうござる。」

と言いさって、大太刀をかい込んで惣門へ出て、仁王立ちになって敵を待ち受けたという。

阿波・三河の守護細川成之は備中守護細川勝久を伴ってこの時幕府に参上したので、人々は義政を落ちのびさせる警固かと思い、富子夫人も春日局を通じて成之に

「この情勢はどうであろう、一先ず鞍馬辺より若狭・丹波にでも御供を申せ。」

と言わせた。しかし成之は

「御敵ども蜂起と言ってもこの上何事がありましょうや。

われら細川家の者が五人も十人も討ち死いたしました時は、どこへなりとも御連れ申しましょう。

東西の敵は只今被官ともに申しつけて追い払います。」と返答した。

成之は続いて畠山政長・山名是豊・有馬元家・武田国信らの詰めている前を

「かたがたは敵を差し置いて此処に居られたのか」と言って通り、四足門へ馳せつけて、勝元に向い、

「相国寺の焼跡に敵が陣取っておりますが、これではこの構えの通路が塞がれ、公方(義政)の御警固も危うくなります。 敵軍が陣を堅めてしまわないうちに、即刻軍勢を遣わして、寺中の敵を追い出されるべきです。

さもなければ幕府を固める軍勢はみな鼎(かなえ)の中の魚も同然になります。」

と言った。勝元は

「某(それがし)もさように存じて、さきほど山名是豊に申し遣わしたところ、

『近日百々(どど)の口を守って昼夜合戦をし通しており、この口を打ち捨てれば即時に構えを破られましょう』

と申すので、誰か他に適当な人を向わせよう。」

と言ううところへ、秋庭元明か進み出て

「畠山左衛門督殿(政長)を御向けになるべきです。

千騎万騎をも一皮に切り崩す大将は恐らくこの人と言われています」

と申し上げた。勝元は政長を呼んで

「相閨寺跡の敵を追い払わなければこの構えが難儀に及ぶのは必定。

どうか政長殿は大将となって追伐して頂きたい。

御承知あれば軍中第一の名誉であり、公私とも至極の御忠義でありましょう。」

と言った。政長は

「われら発向いたすは安きこと」と即座に承諾し、

「されど御言合戦以後牢人いたし、軍兵わずか二千に過ぎませぬ。敵は義就を始め大内・一色・土岐・六角およそ二、三万もあるかと存じます。

加勢を給わりとうござるごと援兵を乞うた。成之は政長の承諾を悦び、その場で被官東条近江守を加勢に差し添えた。

政長も東条も花の御所の四足門をたって室町を北に打ち上るところを、見物の者どもは、

「敵は相国寺の跡から内裏まで尺寸(せきすん)の隙もないところを、この小勢でどんな合戦をするのか」

とささやいたが、政長は馬上で大音声を上げて

「たとい敵が百万人であるうと、必ず切り崩して見せよう。

当陣の人々心安く思われよ。この合戦は某(それがし)一人の惣勝ちとなろうぞ。人々証人となりたまえ」

と呼ばわりながら馳せ上った。

西軍は仏殿の跡から山門の前まで七、八千入部六角高頼勢、山門の跡には一色勢、その南の惣門の前には畠山義就勢が控えている。

これを見た政長は宿老神保宗右衛門長誠の進言を容れてI、二百帳の楯を真向いにかざし並べ、一団となって正面から敵陣に突き進み、楯を一度に捨て一斉に槍をもって突きかかれば、かねて示し合わせて東の河原に廻った東条近江守以下二千余人の細川勢は側面から、これも槍を手にして敵中に突入した。

政長、東条はそれぞれ真先に進み、士卒は主君を討たせじと我も我もと突撃したので、六角勢はたちまち六、七十人討ち死し、残る軍兵はなだれを打って逃げまどい、山門の一色勢も六角の敗兵に妨げられて槍さばきがきかず、ただ一戦に敗北し、一色被官石川佐渡守を始め六角∴色両衆合わせて侍六百余りが討ち死した。

政長・東条はその首どもを打ち取って「昨日花の御所の惣門で車八両取られた首の返報に、六角方・一色方の首八百では不足だが、勘弁いたす」と大声に呼ばわった。

畠山義就は惣門の石橋に控え、「無念なり」と宿老甲斐庄を呼んで、

「仏殿の北に打って出た敵の中に、蝉小旗指しつれた一、二千の勢は、まさしく政長の手と見える。

この手より二番槍にかかれ」

という下知も終らぬうちに、味方の大軍が総崩れになって落ちてきたので、義就勢は槍を合わせるひまもなく味方の落武者にまきこまれた。

こうして政長方の勢いにのまれた西軍は、日暮に及んで相国寺跡を引き払い、政長・東条以下は意気揚々と東軍の陣中に引きあげた(応仁記・応仁略記)。

九月一目以来、数度の激戦で焼失区域はまたも拡大し、九月十三日の戦いでは伏見殿、日野勝光邸、関白一条兼良邸などが類焼し、相国寺合戦では相国寺の大伽藍が七重の塔だけを残してほとんど全焼し、まさかここまではと思われていた東山山麓の南禅寺や花頂山の青蓮院までが、乗岩倉の合戦のとき灰になってしまった。

民衆はもとより、公家・僧侶まで困窮した中で、花の御所に閉じこめられている将軍義政だけは、戦火が拡大しようが東軍が苦戦に陥ろうが全く無関心のていをよそおい、幕府の郭外に迫る剣戟の響きをよそに、相変らず近臣・侍女を集めて歌会・連歌会を催し酒宴に興じてその日を過していた。

相国寺合戦の日も酒盛りを楽しんでいて、隣の相国寺炎上の火の粉が御所に降りかかり、女中どもが逃げまどう中で、ひとり平然と酒杯を傾けていたという。

そのころ義政の詠じた歌には

| はかなくも猶おさまれと思ふかな かく乱れたる世をばいとはで |

とあったというくらいで(応仁別記)、義政も本当は戦乱に無関心だったのではないが、将軍の力の限界をとっくに悟りきった彼は、どうあがいても無駄だとばかり、わずかに酒や連歌に憂さを晴らす明け暮れを送っていたのである。

東軍は天皇・上皇を奉じ、将軍父子を擁していても、局面の打開にはほとんど役に立たず、ますます敵の重囲に陥って、幕府や細川邸をやっと持ちこたえるだけになってしまった。

一方の西軍は八月末の大内勢到着以来、緒戦の劣勢から完全に立ちなおって優勢を謗るようになったが、二日間にわたる相国寺合戦で味方も手ひどい損害を受けたので、もう一歩というところで攻撃力がにぶり、積極攻勢を避けるようになった。

こうして五月下旬の大乱勃発から四ヶ月余りにして、西軍が包囲体形を固めたまま、相国寺合戦を境に戦局は膠着状態に移行した。

もちろんこの戦線膠着がこたえたのは勝元以下の東軍である。西軍が洛外から市中に通じる七口(ななくち)のうち六つまで押えて東軍を兵粮攻めにしているので、東軍はわずかに勝元の邸の附近から北へ通じる鞍馬口一つだけを確保するに過ぎず、しだいに糧秣や武器の補給が苦しくなった。

東軍はなんとかして退勢を挽回しようとして、赤松政則が被官中村五郎左衛門を美作に遣わして院庄(いんのしょう)を襲わせたり二足極持清・勝秀父子が近江に脱出して六角方の高瀬城を攻め陥したりしたが、戦いの全局にはほとんど響かなかった。

京都でも十二月七日、東軍は細川邸の北西の船岡山にある大内政弘の陣を急襲したけれども失敗に終り、敵の囲みを突破することはできなかった。

以上のようにして、東軍不利のうちに応仁元年は暮れていった。

top

**************************************** |