|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章

六章 戦雲迫る

1 義政の秕政(ひせい) top

寛正五年(一四六四)四月、将軍義政は諸寺諸社から莫大な費用を徴収して、鞍馬寺の塔を建立するための勧進猿楽を下鴨神社のほとりを流れる賀茂川の糺河原(ただすがわら)で興行した。

その設備はきわめて大規模で、義政は夫人日野富子とともに臨席し、公卿諸将以下こぞって陪観し、前後五日間にわたるという盛典であり、猿楽師の観世大夫に義政は二万匹(二百貫文、今の千数百万円)も与え、陪観の諸大名もきそって多額の褒美を与えた。

寛正六年(一四六五)春には、越前一国に段銭をかけて花見の費用を集め、義政夫妻はやはり関白・管領以下を侍らせて、三月四日には洛東花頂山と若王子(にゃくおうじ)、六日には洛西大原野で観桜の霎を張った。

衣服調度の華美なことは、例えば御相伴衆の箸は黄金で作り、御供衆の箸は沈香(じんこう)で作ったといわれるほどで、例の季瓊真蘂もこれを |

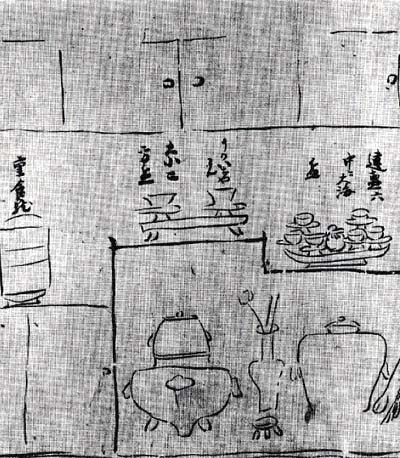

君台観左右帳記足利義政の茶道具の図 東北大学図書館

(左から重食籠、方盆、うがいぢゃわん、盆、大海、建盞)

|

| 「花覧の出御、華麗目を奪ひ、天下観を改む。皆曰く一代の奇事なりと。」 |

と讚美している。花頂山の花の下で連歌会を催し九義政は、 |

|

關初秋

もる人も身にやしむらんまたうすき衣のせきの秋のはつ風 義政 |

という発句を詠んでその栄華を自賛した。

しかし実はこれが義政の前半生を彩る豪奢の絶頂だった。

義政は翌文正元年(一四六六)にかけて、なお華美な行列を組んでは石清水八幡宮参詣、春日社参、石山寺参詣、伊勢参宮などに出かけ、或いは西芳寺(苔寺)の紅葉狩り、岩倉の梅見と浮かれ歩き、その合間には、伊勢貞親・細川勝元・山名宗全以下諸将の邸を廻って、相変らず猿楽だ連歌だと遊び暮していた。

けれども義政夫妻を始め廷臣・諸将の豪奢を極めた享楽生活の陰には、大きな暗雲がひろがりつつあったのである。

『応仁記』も次のように述べている。

加之(しかのみならず)大乱ノ起ルベキ瑞相ニヤ、公家武家共ニ大ニ侈(おご)リ、都鄙遠境ノ人民迄花麗ヲ好ミ、諸家大営、万民ノ弊言語道断也。

依之万民憂悲苦悩シテ、夏(か)ノ世ノ民ガ桀(けつ)王ノ妄悪ヲ恨(うらん)デ、

「此日何カ亡(ほろび)ン、我与禰倶(なんじととも)ニ亡ン」卜如謳(うたいしがごと)シガ。

若(もし)此時忠臣アラバ、ナドカ不奉諌之(これいさめそうらわず)哉。

然レドモ只

「天下ハ破レバ破(やぶれ)ヨ。世間ハ滅(ほろば)バ滅ヨ。

人ハトモアレ、我身サヘ富貴ナラバ、他ヨリ一段瑩羹(えいかん)様ニ振舞(ふるまわ)ン」

卜成行(なりゆ)ケリ。(中略)

如此(かくのごとく)面面粧(よそおい)ヲノミ刷(つくろわ)ント奔走セシママ、皆所領ヲ質ニ置キ、財宝ヲ沽却シテ勤之(これをつとめ)、諸国ノ土民ニ課役ヲカケ、段銭棟別ヲ譴責スレバ、国々名主百姓ハ耕作ヲシエズ、田畠ヲ捨テテ乞食シ、足手ニ任(まかせ)テ悶行(もだえゆき)、万邦ノ郷里村県ハ大半ハ郊原卜成ニケリ。 |

義政の秕政(ひせい)はこのように近臣諸将の奢侈・権勢欲と民衆の窮乏とに拍車をかけ、その中で幕府の屋台骨をゆるがすような細川・山名両派の党争が容赦なく深まっていったのである。

ことに寛正六年(一四六五)十二月以来、斯波義敏が赦免を受けて在京したことは斯波義廉を始め山名党を大いに刺激した。

その結果翌文正元年(一四六六)七月、義廉が義敏の被官数名を牢人と称し、捕えて斬殺する事件が起こった。

義敏はこれを早速義政に訴え、義政は、かねがね義敏を贔屓している伊勢貞親・季瓊真蘂らにこの事件を審理させた。

義廉排除の機会を待ち構えていた彼らが、直ちに義政に向って、「義廉を廃して義敏を御立てになるように」と進言したことは言うまでもない。

義政は彼らの言うままに、その二十三日、義廉を廃して義敏を斯波家の当主に復し、京都の勘解由小路(かでのこうじ)の邸まで義廉から取り上げて義敏に与えた。

2 斯波義廉の反抗 top

義廉方が憤慨したことはいうまでもない。

ことに義廉の母は山名家の出にふさわしく、合戦に敗れた時自害する用意にと常々小長刀(こながなた)と脇差を身近に置いているほどの女丈夫だった。

この義廉の母は、板倉以下の郎従を招き、みずから酒を酌んで勧めながら、

「義敏は上意に叶い、かねて贔屓の人々がおびただしいから、彼らぼさっと攻め上せてくるでしょう。

その時面々には真先きに討死して貰いたい。」と言い、次に甲斐一族以下の宿老・若党らを招き寄せ、同じく酒を勧めながら、

「義敏は公方様が御贔屓ですから、必ず討手を下されるでしょう。

面々の日来(ひごろ)の志も今はこれまで。只今からの進退は面々の随意です。」と申し渡した。

甲斐一族の総領千菊丸の又従兄弟(またいとこ)左京亮が宿老・若党一同を代表して

「御前に参上している者共は何で二心をもちましょうか。」

と誓い、一同肝に銘じて決死の覚悟をきめ直ちに防備を固め始めた(文正記)。

同時に、義廉の宿老甲斐・朝倉らは急いで山名宗全に義廉の館召し上げを告げた。

宗全は大いに怒って、

「奇怪(きっかい)なり。この儀はいかに上意であろうが、わしも義廉の館へ入って、ともども上使を待ち受け合戦するぞ。」と叫び、用意を命じた。

山名被官の垣凰・大田垣ら十三人の宿老は連署の書面を宗全に差し出して

「御腹立ちは尤もと存じますが、義廉は内輪の盟約関係、上意は主君の仰せであります。

公儀に背き私縁を専らにされては御家に瑕(きず)がつきましょう。

この際、義廉と婚約された御息女を公方様に上臈として差し上げて頂きたく存じます。

もしこの旨を御承知なく、合戦なさるとならば、われら一同出家入道し、高野山に隠棲いたします。」

と諌めた。宗全はこの連判状を投げ出して

「各(おのおの)の忠言は無用じゃ。

わしは馳せ向って、謀計を廻らリ奴ばらを討って無念を晴らす積りだ。

たとい公方より罰せられようが構うことはない。

嘉吉年中、赤松満紘のたて龍る木ノ山の城を切り落し、将軍家の親の敵(かたき)の首を取り、御本懐を達したのはわしなのだから、少々の我儘は御免許になる筈だ。

将軍家が赤松彦五郎則尚を召し出して播磨へ入部させたときは、わしが各を引率して播磨へ下り、彦五郎を切腹させたのだぞ。亡父の讎敵さえ遺恨に思わない公方だから、わしが上意に逆らっても、各(おのおの)は贔屓を頼めば赦されるだろう。

高野山に隠棲などは必要ない。」と言い、座敷を立って間の襖をハタと立て、大声を上げていうには、

「そもそも大名の身に不義不忠があれば、管領に仰せられ、諸大名と評定して出仕を差し止めるかまたは罪を宥すかを決めるべきだ。

あの伊勢守の計らいで三管領の家を思いのままにし、さらには畠山家を勝手に扱い、今度は斯波家にもめ事を起こした。これを思えば今日は義廉の身の上、明日はわしの子孫を自由に扱うのも時間の問題だ。各は残るがよい、わし一人義廉の館に入って、一緒に腹を切るぞ。」

と烈しく怒ったので、宿老どもも、諌めても用いられなければ主君に従うまでと、こぞって戦備を急ぎ、将軍から討手が向ったと聞けば直ちに義廉の加勢に馳付けられるように用意をととのえたという(応仁記)。

事実、宗全を始め一色義直・土岐成頼・六角高頼らの山名党は義廉に味方するため軍勢を集め、もちろん義廉自身も斯波家の分国越前・尾張・遠江に急報を出して、国人を召集した。

越前の甲斐・朝倉の一族、尾張の織m一族を始め諸国の軍勢はこれに応じて続々と入京し、京都は物情騒然として、人々は

「天下の大事変が起こりそうだ」と恐れおののいた。

八月に入り義政は宗全が事件を拡大させては始末が悪いと、日野勝光を使いとして宗全に

「義廉との婚約を破談にして絶交せよ」と命じておいて、義廉の越前・尾張・遠江三国守護職を没収して義敏に与えた。

一方細川勝元は義廉に同情を寄せ、義敏の弟竹王丸を捕えて義政に差し出したが、義政はこれにも謁見を許して越前大野郡を所領として与えた。

これら一連の義政の処置の背後には、貞親・季瓊や日野勝光の暗躍が働いていることは間違いない。

義政は義廉方反抗の元凶は宗全であるとして、宗全を討とうとしたが、山名方の強大な軍事力に加えて、勝元までが義敏支持をやめたので、山名討伐を実行することができなかった。

最近まで義敏を援助していた勝元が、急に義廉支持に廻ったのは、一見奇妙であるが、実は将軍家の家督争いをめぐって勝元と貞親の開に大きな溝が生じていたために外ならない。では将軍家の内紛はどうして起こったのだろうか。

3 将軍家の内紛 top

将軍義政には女児が五人もあったが、世継ぎの男子はなかった。

男児が生まれなかったのではない前述のように長禄三年(一四五九)正月、正夫人富子が長男を生んだが、この男児は死産同様で、そのため今参が呪詛(じゅそ)の疑いで殺され、また寛正六年(一四六五)三月には、側室宮内卿局(赤松貞村の女)が男児を生んだが、富子が義政の子でないと言って排斥したのである。

この三月の事件のとき富了はすでに妊娠していたのだった。

だから、胎内の子加女児であったら、または、男児であっても育だなかったら、この側室の子が嫡子になるおそれがあるという危惧にかられて、生まれたばかりの赤児を母親もろとも追い出してしまったのは、それでなくても生来気が強くて日野家の権勢を鼻にかけている富子のことだけに、むしろ当然のやり方だったといえよう。

しかし義政としても富子のこの行ないを阻止できない弱みがあった。

それはちょうど半年前に義政は弟の浄土寺門跡義尋(ぎじん)を還俗させて後継者に決めていたからだった。

このとき義政はまだ三十歳、富子は二十四歳で、世嗣ぎの生まれる可能性は十二分にあった。

のみならず側室が懐胎していることを義尋も聞き知っていたに違いない。

だから義尋は再三辞退したのだが、義政はもし

「今後、男子ができても襁褓の中から僧侶にし、家督を変更することなどは絶対にしない。

これは大小の神仏に誓って偽りないところである。」という書面を渡して、むりやり承知させたのだという(応仁記)。

義政がこれほど家督決定を急いだのは、早く政治責任を逃れて、思うま古早楽生活に没頭したいという気持が第一だったろうが、同時に性格の合わない富子とその背後に控える勝光に対するレジスタンスでもあったに違いない。

時に、どんな機会でも自分の勢力増強に利用しようとする細川勝元は、早速義尋の後見となり、寛正五年(一四六四)十一月これを自邸に迎え、義尋(ぎじん)は翌月還俗して義視(よしみ)と名乗り、従五位下に任じられ、ここに正式に義政の家督となった。

さらに義視は今出川の三条家旧邸に移り、今出川殿と呼ばれた。

これらから見て、どうもこの家督決定の裏には、日野家の権勢を弱めようとする勝元が義政の心理に乗じて御膳立てをした形跡が多分にうかがわれよう。

ともかく、義視が家督になったことだから、富子が翌六年三月に宮内卿局母子を排しても、義政は文句がつけにくかったわけである。

さらに同じ寛正六年の六月にも義政に仕える身分の低い女中が男児を生んだが、これは義視とその後見者の勝元の手前、義政みずから翌々月仏門に入れてしまった。

ところがこの月に正夫人富子は着帯の祝いを行ない、十一月二十三日に無事男児を出産した。

公卿・諸大名はこぞって参賀して太刀を献上し、幕府は歐びにわき立った。

季瓊真蘂はこの有様を「万人歓呼、尤も天下太平の基なり」といって手放しで喜んでいるが、皮肉なことにこの赤子こそ天下太平どころか天下大乱の直接原因となる義尚(よしひさ)なのである。

義政は義視と勝元のおもわくを考慮して義視を参議・左近衛中将に推挙し、義尚の生まれた翌々日の二十五日、義視を連れて参内・参院して御礼を甘上した。

しかしもはやそれ以上は義政の自由にならなかった。

赤子の義尚は翌月将軍家世継ぎ出生の嘉例に従って伊勢氏の邸に移され、貞親が育て親として専ら養育に当たることとなった。

つまり幕府内には細川党・山名党の争いとは一応別個に、義視を庇護する勝元と義尚を擁する富子・勝光・貞親との対立が生じ、二人の将軍後継者が出来上ってしまったわけである。

斯波氏の騒動で、勝元が貞親の後援する義敏から離れたのもそのためだった。

義尚を自邸で養育している貞親は、勝光・富子兄妹としめし合わせ、斯波家の騒動を種に義視を陥れようとし、義政に向い、

「このように宗全・義廉らが京都に兵を集めて反抗の気勢をあげているのは、今出川殿(義視)が公方様(義政)を討とうとして宗全に命じたことです」と譫言した。

貞親の譫言を信じた義政は、義視を捕えて殺そうとし、驚いた義視は庇護者勝元の邸に逃げこんで助けを求めた。

宗全は諸大名とともに連署して、「この大騒動が起こったのは、一に貞親・真蘂らが政治をかき乱しているためだから、彼らに切腹を命ずべきである」と要求した。

勝元ももちろん即座に賛成して、これを義政に要請した。

これを知った貞親は妾新造や有馬持家をつれて、いのちからがら近江に逃れ、真蘂もたちまち姿をくらまし、斯波義敏は分国越前に逃亡し、また山名方の襲撃を恐れた赤松政則までが風をくらって落ちのびた。文正元年(一四六六)九月六日のことである。

事態がここまで来ては仕方がない。義政はやむをえず日野勝光を細川邸に遣わし、義視に勧めて今出川の邸に還らせ、斯波義廉を赦免して越前・尾張・遠江三国守護に復し、一方貞親の嫡子貞宗を召し出して伊勢家を相続させ、ようやく局面をつくろった。

4 宗全、富子と結ぶ top

久しく対立を続ける宗全と勝元は、珍らしくも協調して義政側近の佞臣(ねいしん)追い出しに成功したが、もちろん両者の根本的な対立がこれで解消する筈はなく、貞親・真蘂という一種の緩衝地帯がとれた以上、両雄はいよいよここにむき出しの権力闘争に鎬(しのぎ)をけずる状態となったのである。

あたかもこの文正元年、勝元は三十七歳にして初めて一子をもうけた。幼名聴明丸、のちに政元という。

ところが勝元はそれまで長く子供がなかったので宗全の末子豊久を養子にしていた。

そこへ実子聡明丸が生まれたので、勝元は養子豊久にせまって入道させた。

これを怒った実父宗全は、すぐに豊久を寺から引きとり、還俗させた。

宗全が怒るのも無理はない。勝元は将軍家の世継ぎについては義尚擁立に反対して義視を保護しながら、自分のこととなると逆にこの有様で、筋も道理もあったものではないのである。

宗全が勝元の権勢を何とかして挫きたいという思いを募らせていた矢先きに、恰好の提携者があらわれる。

それは外ならぬ勝光・富子兄妹であった。

貞親・真蘂らが没落し、側近グループの最も有力な一角を崩された兄妹が、宗全に接近し、その権勢と武力を当てにして、義視とその後見者勝元を打倒しようとしたのは至極当然の成行きである。

そこで富子はひそかに宗全を召し寄せて義尚の後見を頼んだ。

宗全が一も二もなく富子の頼みを承諾して、義尚(よしなお、義政の子)支持、義視(よしみ、義政の弟)打倒を誓ったことはいうまでもない。彼は

「今出川殿(義視)が世を治めるようになれば、勝元は執権となり、この若君(義尚)を仏門に入れるでありましょう。

今某(それがし)がお頼まれしたからには、若君を守(も)り立てて天下の主とするのは、たやすいことでござる。

御心を悩まされますな。」

と大見得をきって請け合ったという(但馬村岡山名家譜)。

自派の武力を一層強めて勝元打倒計画を推進しようとした宗全が目をつけたのは、さきに幕府軍を向うに廻して嶽山城に一年間も頑張り、勇名を馳せた巫山義就たった。

あたかも斯波家の騒動、さらに将軍家の騒動に幕府がまきこまれ、軍勢が続々と上洛して分国が手薄になった隙に、義就は吉野山の奥から河内国に打って出て、九月二日、升形城を乗っ取った。義就の味方越智家栄もこれと示し合わせて本国の大和で挙兵した。

管領畠山政長は河内守護代の遊佐長直に義就討伐を命じ、勝元も自派の興福寺衆徒成身院光宣を奈良から招いて、政長とともに戦略を練った。

義就方は若江城にたて籠る遊佐長直を一戦にも及ばず駆逐し、みるみる河内・紀伊・大和一帯に勢力を拡げてしまった。 |

伝足利義尚画像 名古屋市地蔵院

|

これは将軍義政や管領政長のていたらくに不満で、勇将義就に属する国人が沢山いた証拠だが、同時に宗全のひそかな援助も見のがせない。

宗全はいちはやく義就と連絡をつけ、姉の尼僧安清院を富子のもとに遣わして義就の罪を赦すように願った。

まもなく畠山右衛門佐義就は幕府から赦免の通知を受け、一騎当千の士卒五千余騎を率い、堂々たる隊伍を組んで河内から京都に乗り込んだ。

十一月二十五日のことである。その日の京都は、九年間も幕府軍に抵抗した名将を一目見ようと、弥次馬がひしめき、大変な混雑だった。

義就は入京するとまもなく義政に謁見を許され、続いて宗全の館を訪れて、

「今度某(それがし)が出仕いたす事は、偏えに御芳志の御蔭で御座る」

と感謝し、宗全も義就を歓迎して夜通し酒宴を張った。

その翌朝、義就の宿所千本地蔵院の門の扉に何者かが落首を書いた。それは

| 右衛門佐いただくものが二つある 山名が足と御所の盃 |

とあったという(応仁記)。

一方義就に入京された管領政長は、自邸に高櫓を築き、厳重に堀をめぐらして防備に夢中となり、政長の被官の中には市中に出て放火し、手あたりしだいに兵粮を掠奪する輩もあり、情勢不穏のうちに文正元年は暮れた。

5 両軍の対峙 top

こうして迎えた文正二年(一四六七)は、やがて改元して応仁元年と呼ばれる年である。

元旦から物騒な空気に包まれながらも、朝廷や幕府の当日の行事は、表面滞りなく華やかに繰りひろげられた。

しかしその蔭では、宗全・富子らの宿敵打倒の策謀が着々と進展していたのである。

果して正月二日、恆例の将軍義政の管領政長邸御成りが、当日になって急にとりやめと発表され、政長はしばらく出仕を見合わせるようにと通達された。

しかも一方同じ正月二日に、義就が晴れがましい姿で幕府の門をくぐり、義政に謁見して新年の挨拶を述べたし、続いて五日には、宗全の邸を借りて義政・義視および諸大名を招待し、これみよがしの盛大な祝宴を張り、その席上で、「政長の邸はもともと自分の邸であるから接収したい」と義政に願った。

義政はすぐこれを聴き入れ、翌六日政長に使いを遣わして万里小路(までのこうじ)の邸を差し出すように命じた。

政長は勝元の援助を頼みにして断乎これを拒否し、ますます防戦準備に大童(おうわらわ)となり、その執事神保宗右衛門尉長誠も二条京極の自邸から政長邸の前の仏陀寺に引き移り、この寺を政長邸と続けて堀をめぐらし、防禦陣地とした。

義政は宗全・義就らの要請を容れて政長の管領職を罷免し、斯波義廉を管領に任じたが、宗全は十五日に嘉例の椀飯(おうばん、饗応)を義政に献じた後、軍勢を派して義視に強要し、今出川の邸から幕府に移らせ、ついで味方の諸将を召集した。

宗全の招きに応じて参集した大名は新管領斯波義廉を始め、畠山義就・同義統・同教国・吉良義勝・一色義直・同義遠・仁木教将・土岐成頼・六角亀寿丸・富樫幸千代丸・赤松貞村の子千代寿丸らであり、山名一門では宗全の嫡孫政豊を始め政清・教之・永椿・宮田教実・豊之らで、一味の大名都合三十余人が雲霞(うんか)のような軍勢を率い、花の御所を取り囲んで義政に迫り、

「そもそも畠山義就が御赦免を蒙ったからには、万里小路の館へ移ろうとしたところ、細川勝元は政長を助け、一緒になって秩序を乱しており、これは上意に背き叛逆を図る基であります。

上使を立てられて政長への加勢を中止させ、世間の騒ぎを静めて頂きたい。」と要請した。

義政はすぐ上使を勝元に遣わしたが、勝元は承知せず、

「こちらから御返事を言上いたします」といって上使を帰し、急ぎ与党の大名を集めた。

馳せ集ったのは、細川一門では成之・勝久・持賢(もちたか)入道道賢・政国・教春・成春ら、他家では吉良義直・同義富・赤松政則・同貞砧こ示極持清入道正観・同勝秀・武田信賢・同国信・富樫鶴童丸らであり、また宗全の次男是豊はかねがね宗全に不満があり、勝元に協力して山城守護にもなっていたくらいなので、山名一門から離れて勝元のもとに馳せ加わった。

かくて勝元方は内衆の安富元綱・内藤備前守らに命じて邸の周囲の辻々を固め、山名方から押し寄せたら畠山政長を扶けて応戦しようと、厳重に武装して日夜怠らぬ非常態勢に入った。

一方宗全は幕府に陣取って義政・義視を警護し、宗全の内衆垣屋・大田垣、義就の内衆遊佐・誉田・甲斐庄、義廉の内衆甲斐・朝倉らを幕府周辺の街路に詰めさせ、義政にしきりに上申して

「勝元・政長らを御退治にならなければ、天下は静まりません」と述べ立てたが、さすがに義政は勝元追討を許さず、

「諸大名が贔屓に募って両畠山に加勢することを禁止する」と命じ、勝元にも「政長に合力するならば叛逆とみなす」という御内書を下した。

続いて義視も細川教春を呼び寄せて

「政長と断交するように」と勝元に伝えさせたので、勝元も一応加勢を中止する旨を返答した。

6 御霊(ごりょう)合戦 top

ここまで追いつめられては畠山政長も必死である。

坐して自滅を待つよりは、挙兵すべきだ。

まさか勝元も見殺しにはすまいと判断した政長は、宿老神保宗右衛門尉の勧めに従って、合戦に不便な館を棄て、洛北の上御霊社(かみごりょうしゃ)に陣取ると、十七日の真夜中に自分の館に火をかけ、一族被官および成身院光宣らを引具し、折からの霙(みぞれ)まじりの風雪をついて賀茂河原を一気に馳け上った。

但し、落ちのびればよいと心得えてそのまま逃亡する兵も多く、御霊の森にたて籠ったものは僅か二千に満たなかったという。

政長の挙兵を知った宗全は、敵に宮中へ乱入されては事面倒と、俄かに義政を通じて行幸・御幸を奏請し、上御門天皇・後花園上皇をはじめ皇族・廷臣らを幕府に移して警固した。 |

上御霊神社

|

明けて十八日の早朝、手ぐすね引いた義就は手勢三千余騎のほか山名政豊をはじめ垣屋・朝倉らの率いる多数の援軍とともに御霊の森へ攻め寄せた。

この森は南に相国寺の藪と大堀、西に細川を控える要害なので、義就方は北と東の口から攻め込んだ。

遊佐河内守長直は馬から飛び下りて真先きに進み、朝倉弾正孝景(はじめ教景。敏景ともいう)も日の旗をかぎして押し寄せたが、政長方は決死の覚悟で応戦するので、卯の刻(午前六時ごろ)から日暮れまで激戦を交えても勝敗は決せず、互いに夜戦は不利と、森の内外に分れて、一先ず軍勢を休息させた。

政長をここまで追い込んだのは、結局勝元を挑発して叛乱を起こさせ、将軍義政の命令で追討しようとする宗全の策略だった。

そのため宗全はいちはやく義視を幕府に移し、義政・義視を取り囲んで幕府の諸門を配下の軍勢で固め、今や天皇・上皇まで幕府に移してしまった。

勝元としては、今ここで挑発に乗ってはもちろん不利である。

勝元は一族・被官と与力の諸大名を自邸に集結したまま、満を持して動かなかった。

従って政長は勝元の援軍を待ちわびながら必死に戦って、敵味方にそれぞれ戦死者数十人という損害を出した。

しかし政長もなかなかの名将であり、味方の救援が得られないことを見越して、いたずらに被害を多くするよりは兵力を温存して他日を期するにしかずと、翌十九日未明、拝殿に火を放って御霊の森から撤退し、行方をくらまして全軍落ちのびてしまった。

『応仁記』には、「勝元はみすみす多年結盟の政長を見殺しにした卑怯者だ」と非難するものが多く、

ふる具足伍両(御霊)まできて尾張殿 細川きれを頼むはかなさ

細川の水無瀬(みなせ)をしらでたのみきて 畠山田はやけぞ失せぬる |

などの落首が作られたが、勝元を弁護する者は、

「将軍の敵になることを恐れて、恥辱をかえりみず堪忍した勝元は誠の忠臣だ」と、先祖の頼之のことまで持ち出して誉めたとある。

もちろん卑怯者というのも忠臣というのも、まるで見当違いの批判である。

さて、勝利の余勢をかった朝倉孝景らは、二十一日に斯波義敏の実父持種の邸を襲って焼き討ちしたが、そのほかには何の合戦もなく、管領斯波義廉以下は戦乱平定を祝って義政に太刀・馬などを進上し、山名方の召集した分国の軍勢は本国に続々引きあげ、京都市中はまもなく平静に返った。

二十日にははや天皇・上皇も土御門内裏に還幸し、幕府では義政の五山長老招宴、政所内談始め、伺事始め、連歌会始めなど、恆例の行事がとり行なわれ、勝元を始めとして京極持清・赤松政則らの細川党諸大名も再び出仕して義政に謁見した。

もっとも義政は正月二十八日の連歌会始めに際し

、「風につれてやなみはよるらん」という句に

「さきみてる藤ひとかたにうちみだれ」と付けており、戦乱に対する寓意をこの句に籠めているようである。

次いで二月六日には富子の兄、日野勝光が権大紗言から内大臣に進み、朝廷では盛大な任大臣節会が挙行され、朝廷も幕府もしばらくは祝宴気分で満たされた。

勝光が押大臣とよばれるのは、この内大臣就任を強行したためである。

一方細川勝元も同じ日に石清水八幡宮奉納の千句連歌を催しており、人々も

「今出川殿(義視)が仲裁して、細川殿と山名殿が和解に達したそうだ。まずは目出たいことだ」

と噂して、安堵の胸をなでおろした。

7 応仁と改元 top

実はこうした祝賀気分・和平ムードの蔭で、さきに宗全に出しぬかれた勝元がひそかに与党を糾合して巻き返しを準備していたのだった。

宗全・義就・義廉らは一時の戦勝に酔って、連日のように酒宴だ猿楽だといって浮かれていたが、細川方は表面譲歩・和睦をよそおいながら、それぞれ分国に密命を出して軍勢を集め、着々と戦備を固めていたのである。

三月三日、上巳(じょうみ)の節句を祝うため宗全を始め、管領義廉・義就など山名方の諸大名は華美な衣装を着けて続々と花の御所に参集し、続いて義視邸に参上したが、勝元はもとより細川方の大名は一人も出仕しない。

山名方は初めて細川方の陰謀に気づいて、さきに分国に帰した軍勢を大急ぎで再び京都に呼び寄せるという騒ぎになり、この日の夕方には宗全麾下(きか)の兵が細川方の小者一人を打ち殺すという事件まで持ちあがり、とんだ物騒な桃の節句になってしまった。

政情の不安定と治安の乱れは民衆生活の窮迫に一層拍車をかけた。

去年の暮、近江坂本の馬借(馬方)が蜂起したのに引き続き、正月からは山城でも木津の馬借を先頭とした徳政一揆が蜂起して南山城一帯に拡がり、土倉・酒屋や寺社をしばしば襲撃し、そのため二月の末からは京都・奈良間の交通が何回も途絶する有様となった。

朝廷では、昨年二月文正と改元したばかりであるが、兵革を避けたいという希望をこめて三月五日に応仁と改元した。

また天文家は月や星の運行に異変がしきりに起こったことを告げ、朝廷では伊勢大神宮・東寺などに命じて兵乱回避の御祈祷をさせた。

だがそうした世人の不安や朝廷の心配をよそに、戦乱の気運は高まる一方だった。

三月十四目に畠山義就は御内の甲斐庄某を遣わして、上洛してきた細川方の成身院光宣の被官を嵯峨の法輪橋に襲撃し、小者の一人を打ち殺し福住某を負傷させた。

四月に入ると、山名の分国から年貢を運送してきた一隊を、細川方の軍勢が丹波の辺りで待ち伏せして奪い取るという事件が起こった。

また三月末に細川庶流の天竺某の邸が丸焼けになり、人や馬が焼け死んだのを始め、頻々と人家や寺院が火災にあった。

雑兵や盗賊による放火が大部分だったであろう。こうして三月も四月も両軍の戦争準備と小ぜり合いで明け暮れた。

義政は細川・山名の両方に下知して挙兵を中止するよう命じ、義視はみずから勝元と宗全の邸に出向いて説得に当たったが、もはや何の効果もあがる筈がない。

五月に入ると細川方はとくに積極的な戦略を展開し、敵方の領土攪乱を開始した。

赤松政則の一族政秀は軍勢を率いて旧本国の播磨に侵入し、旧赤松被官の国人多数を味方にして山名の分国備前・美作を荒らし廻った。

斯波義敏の被官は旧分国越前・尾張・遠江に侵入して管領義廉の被官と各地で戦闘を交えた。

同じく細川方の仁木氏の軍勢は山名の分国伊賀に侵入し、土岐氏の一族世保(よやす)政康は一色義直の分国伊勢に討ち入り、一色の被官石川道悟に戦いを挑んだ。

また若狭には武田信賢が下向して丹後の一色勢を分国若狭から駆逐した。

興福寺の大乗院門跡(もんぜき)尋尊は、このような各地の戦局を日記に書いて

「一天の大乱となるべきかと云々。」と心配し、

「所詮東西南北、静謐(せいひつ)の国これなし。珍事珍事。」(大乗院寺社雑事記)と歎いている。

もはや誰が見ても大乱の勃発は目前に迫ってきたのである。

8 戦雲都をおおう top

京都では両方の分国から陸続(りくぞく)と国人が上洛して、日一日と情勢は険悪化した。

入京したのは、細川方では勝元の分国摂津・丹波・讃岐・土佐、一族成之の分国阿波、成春の分国淡路、常有・持久の分国和泉、勝久の分国備中の各軍勢、斯波義敏の旧分国越前、京極持清入道の分国出雲・隠岐・飛騨、富樫政親の分国加賀、山名是豊の分国備後・安芸、武田信賢の分国若狭などの各軍勢であり、

山名方では宗全の分国但馬・播磨、一族豊氏の分国因幡、政清の分国石見・美作などや斯波義廉の分国遠江・尾張・越前、畠山義就の分国河内・紀伊、同義絖の分国能登、一色義直の分国丹後・伊勢・志摩、六角高頼の分国近江、土岐成頼の分国美濃などから、それぞれ多数の兵が京都に集まってきた。 |

細川邸(上杉本洛中洛外図屏風 上杉家)

|

そうして両軍とも連日の五月雨(さみだれ)を物ともせず、陣地の構築に狂奔し、手あたり次第に寺々や屋敷から竹木を伐って取り、塀や櫓を築くものども、勝手に道路を掘り返して空堀を造るものども、武器や糧秣(りょうまつ)をあわただしく運送する士卒などで、市街は喧噪をきわめ、市中から溢れた武士は近郊まで野営している。

それでもなお両軍の軍勢は連日上洛し、十六日には例の摂津の富豪の国人池田充正が、馬上十二騎で野武士千人ばかりを率いて入京し、細川の陣営に加わった。

十五・六日ごろからはいよいよ市内で両軍の兵の間に小ぜり合いが頻発し、その混乱に乗じて落武者や野盗の集団が徘徊して民家に押し入り、毎晩のように火事が頻発する。

公家衆や京都市民は生きた心地もなく、不安におののきながら女子供を避難させたり、荷物をまとめて疎開したりして、京都内外の大混乱は募る一方であった。

正月の失敗に懲りた細川方は、いちはやく花の御所の幕府から義視の今出川邸、さらに細川邸へと続く市街の北部および北東部一帯を固めて陣営とし、勝元は一族成之・常有・勝久らと斯波義敏・京極持清・赤松政則・武田信賢・山名是豊ら与党の諸大名を結集して幕府を警固し、御霊の合戦でいったん行方をくらまし河内の奥にひそんでいた畠山政長も立ち戻って、軍勢総べて十六万余と称する大軍を擁している。

一歩出おくれた山名方も、ようやく九万余の軍勢が集まり、宗全の邸や管領斯波義廉邸を含む市街の西部から中央部にかけて陣地を構え、宗全は教之・勝豊らの一族や斯波義廉・畠山義就・六角高頼・土岐成頼・一色義直らの面々とともに十七日には義直邸に、二十日には義廉邸に集合して作戦会議に余念がない。

両軍の陣形はかなり入り組んでいるが、本営の細川邸・山名邸の位置によって、それぞれ東軍・西軍と呼ばれる。

五月も下旬に入ると、うっとうしい梅雨もようやく晴れ、炎熱の陽光が燦々と輝き始めたが、反対に戦雲は京都をおおい、大戦乱の勃発は刻々と迫っていった。

時に宗全六十四歳、勝元三十八歳の夏である。

top

**************************************** |