|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章

九章 両将の死とその後の両家

1 講和の風聞 top

文明四年(一四七二)といえば、大乱も勃発以来早や六年目である。

京都では東西両軍がいずれも焼け残った館や焼け跡に急造した陣営を守り、時たま空堀を隔てて矢軍を行なうだけで、華々しい合戦とてなく、これ以上在陣しても何の得にもなりそうにない。

現に諸将の中には山名是豊・朝倉孝景・斎藤妙椿などのように、既に分国に帰って国内平定に乗り出しているものがあり、この年の六月には山名教之が分国伯耆に引きあげた。

おまけに義視が西陣に逃げ出してからは、伊勢貞親と日野富子・勝光との折り合いがしだいに悪くなって、貞親は去年の四月に再び京都から退去し、若狭に隠退していた。

義政将軍も富子夫人と仲違いして、去年八月には細川勝元の新邸に約一ヶ月暮らし、今年の五月にも勝元の新邸に移ってしばらく滞在した。

そして義政はますます大酒をあおり、連歌や猿楽に憂さを晴らしているにすぎない。

だから今年の正月以来、世間でも両軍の間に和平交渉が行なわれているという噂が立ち始めたのは不思議でなかった。

ことに二月になるとその噂は一層うがったものになり、

「勝元・宗全をはじめ両軍の大名はあらかた講和に賛成したが、東軍の赤松政則がこの大乱で奪還した播磨・備前・美作の三ヶ国を山名方に返すようになることを恐れてひとり反対しているので、和議がまだ成立しないでいるのだ。」といわれた。

さらに五月には、一層奇妙な風説が流れた。それは、

「勝元も宗全も和議が思うように進まないので業をにやしている。

勝元・聴明丸(政元)父子とその御内(近臣)数十名は髻(もとどり)を切ったまま出家もせず、布を頭に巻いているそうだ。

一方、宗全は自分で切腹を図ったが御内のものどもが押し止めた。

宗全は瀕死の重傷だったが、色々と治療してやっと命をとりとめたそうな。」というのである。

尋尊大僧正はこの噂を書きとめて

「細川勝元はおかしな管領だ。山名入道宗全もこれまたとんでもないおかしな有様だ。」と言い

「或いは本鳥(もとどり)を切るといへども入道せず、或いは切腹すといへども死せず。

天魔の所行(しょぎょう)、もってのほかなり。」

と慨嘆している(大乗院寺社雑事記)。

この噂がどこまで真相に近いかは保証の限りでないが、いかにもありそうな話ではあった。

少なくとも両将がともに戦意をほとんど失っていたことだけは間違いない。

文明元年(一四六九)三月十六日の夜、東軍が芝薬師堂の西軍の囲みを破って斬り込んだときには、宗全は六十六歳の老体にもかかわらず、赤糸の朱実(しゅざね)の具足を着け大刀をとって身軽に庭に飛び出し、

「人はなきか、者ども斬り出せ」と下知して、敵軍を追い払ったという」(応仁記)。

が、翌文明二年からは病気にかかって赤入道の面目を発揮できなくなった。

書類にも自署ができないので、その年の六月以降木彫りの花押を用いていたところから見ると(山内首藤家文書)、どうも相当重症の中風であったらしい。

嫡子教豊は既に応仁元年(一四六七)九月、四十六歳で西陣に病没していたので、病床に臥した宗全は文明四年(一四七二)八月、嫡孫政豊に家督を譲り、とうとう隠居の身となった。 |

木彫りの花押を用いた山名宗全書状(山内首藤家文書)

|

一方勝元はといえば、この頃は五山の禅僧横川景三(おうせんけいさん)に師事してますます禅道修行に心を傾け、文明四年には景三のため相国寺に小補庵という庵室を設けており、また前にも触れたようにみずから和漢の医書を集めて分類し、『霊蘭集』と名付ける医学全書をこしらえあげ、この年十二月に景三に頼んで序文を書いて貰っている。

勝元は当年四十三歳なのだから政治家としても武将としても一番油の乗っている年代の筈なのに、これほど禅学や医学に没頭している有様は、もはや教養とか趣味とかいう段階を越えていて、幕府の管領にも東軍の主将にもふさわしくない日常であった。

もはや思うままにならない戦争や政治よりも、信仰や学問の方に興味が移っていたとしか考えられない。

両方の主将がこんな有様だから、両軍とも、もはや組織的な戦争指導が行なわれなくなった。

従って文明四年には、前述の越前の朝倉の活躍が一番目立っているだけで、あとは、

西軍の斎藤妙椿が美濃から近江に再出撃して多賀高志を越前に駆逐したこと、

東軍の浦上則宗加西軍の畠山義就と山城・摂津間の要衝天王山の取り合いを行なったこと、

東軍の興福寺衆徒筒井順永が大内氏の部将杉十郎を南山城の大北城に攻め滅ぼしたこと、

のほかには大した戦闘もなく、全般に各地の戦局は低調だった。

2 宗全・勝元の死 top

文明も五年(一四七三)を迎えると、全国的にまったくといってよいほど合戦が行なわれなくなった。

そして前年分国伯耆に下っていた山名教之が正月早々国許で病死し、例の伊勢貞親も同じ正月のうちに、隠退していた若狭で亡くなった。

そうして三月十八日、西軍の主将山名宗全はついに病状あらたまり、七十歳の波瀾に富んだ生涯を西陣の邸内で閉じたのである。

『但馬村岡山名家譜』には、宗全は臨終の床に一族家人を集めて富国強兵の謀を示したとあるが、おそらく天下制圧の見果てぬ夢を子孫に托そうとしたのであろう。

遺骸は大蔭西堂が陣中において荼毘に付し、さきに応仁二年宗全が南禅寺真乗院に建立した遠碧軒に埋葬し、法名を崇峰、道号を最高と謚し、遠碧院殿と号した。

西軍の主将宗全の病死は、もちろんそのまま東軍の勝利をもたらすものではないとしても、少なくとも従前からひそかに行なわれていた和平交渉を促進する要素になったと思われる。 |

山名宗全の墓 京都市南禅寺真乗院

|

早くも宗全の死後まもなく、四月になると両軍の和談が行なわれているが、今度は両畠山が承知しないので、なかなかまとまらないのだという評判が専らになった。

事実、それまで宗全の庇護下にあった義視は四月二十三日、奈良の大乗院に寄寓中の前関白一条兼良に手紙を送って、和平後の身の振り方を相談しはじめた。

ところが、誰ひとりとして予想もしなかったことに、五月に入るとまもなく、東軍の主将である管領細川勝元がにわかに流行病に冒され、その十一日、壮年四十四歳を一期として東軍陣中の自邸であつけなく息を引きとったのである。

法名を宗宝、道号を仁栄と詮し、龍安寺殿と号し、遺骨はさきに勝元の建立しか菩提所である龍安寺に葬られた。

勝元の逝去を聞いた尋酋大僧正は、その日記にただ一言「神罰也」と評言したが、たしかに老齢の上、数年間病臥した宗全と異なり、勝元の急死はただ事でないという印象を世人に与えた。

『応仁記』は次の言葉で全編を結んでいる。

数年ノ間両雄争ヒ止ム事ナク、京中并(ならびに)寺社悉(ことごと)ク灰燼卜成ル。

人民飢寒ニ苦(くるし)ミ、両方力尽(つき)テ不思(おもわざる)ニ和儀調(ととのお)リ、山名方悉ク国々へ下向セシカバ、勝元思ノ儘ニナリ、公方奉公衆、其外近国ノ侍ハ其ノ門下ニ拝趨セリ。

山名七十歳ナレバ精カモ尽ケル故、終ニ空(むなし)ク成玉フ。遠碧院卜諡(おく)リ、勝元ハ四十四、未(いまだ)強仕ノ比ナルニ、カク逝去アリシ事、血気ニ誇り争ヲナスモノ一方果ヌレバ必ズ死ヌル事クメシナキニ非ズ。(中略)

山名死シテ五十日過(すぎ)ザルニ、勝元天年ヲ不終(おえず)シテ逝スル事、天ノナス所也。

兵書ニ曰(いわ)ク、兵者凶器也。争ハ逆徳也。

徳ヲ修セズシテ威ヲ以(もって)人ニ勝タントスレバ、天亦其魄ヲ奪フ事、誠ナル哉。 |

以上のようにして、全国を大乱の渦中にまきこんだ両雄は、争乱がいたずらに長びき低調になった中で、いずれも己れの力の限界を露呈しながら、世人の不評と怨嗟(えんさ)のうちに相次いで世を去り、ここに彼らの野望は中途にして空しくなったのであった。

そこで我々は宗全・勝元両雄のやり残した大乱の後始末と、その後の山名・細川両家のたどった運命とを瞥見して稿を閉じることにしよう。

3 義尚将軍となる top

宗全の死によって意気消沈し、一時は和平に応じるかに見えた西軍諸将は、勝元の死によって気勢をあげ、そのため和平交渉もしばらくは立ち消えになって、むしろ再び戦機が動くかに見えた。

八月には、さきに朝倉孝景に追い払われた甲斐八郎が越前に再侵入して戦いを挑み、畠山義就の部将遊佐某と斎藤妙椿の養子利国も、それぞれ河内と北伊勢を侵し、十月には大内勢も摂津に入って細川方の領内に放火し、山名政豊も大内勢を援けて摂津に出兵した。

東軍側もこれに対抗して信濃の小笠原家長・木曾家豊らを美濃に侵入させ、大和の筒井順永は畠山政長勢を援けて河内に出陣し、西軍と交戦した。

しかし、これらの戦闘は、もはや終盤戦の段階でしかなく、それぞれ有利な条件で講和を結ぼうという諸大名の思惑と、現地の主導権争いに没頭する在国の部将の動きから起こったものに過ぎなかった。

そうこうしているうちに、十二月には、時に三十九歳の義政がわずか九歳の嫡子義尚に将軍職を譲り、翌六年(一四七四)三月、小川に建てた新邸に移った。

幼君義尚が母の日野富子に後見されて将軍の座についたので、大乱の目的はいよいよ無意味になった。

そこで、四月初旬、細川・山名両家の諸大名は対面し、勝元の嗣子聡明丸(政元)と宗全の嫡孫政豊との間に講和が成立し、政豊は新将軍義尚から守護職などを安堵された。

細川・山名両家をへだてる空堀には橋がかけられて、東陣から山名の陣を通って北野の天満宮に参詣に行くものや、山名方の占領下にあった下京から東陣へ物売りにくる商人などが自由に往来し始めた。

義政・富子夫妻も、新将軍義尚も、早速猿楽見物だの紅葉狩だのといって出歩くようになった。

しかし東軍の赤松政則・畠山政長、西軍の大内政弘・畠山義就・上岐成頼などが和議に与っていないので、まだ戦争状態が終ったわけではない。

とくに政弘は、義視を義政と和睦させ、自分の発言権を高めてから兵を引きたいと望んで、今回の講和に加わらなかったので、彼は幕府に軍事的示威を行なって情勢を有利に導こうと計り、義就・成頼らとともに、ひといくさをもくろんだ。

政弘・義就らの軍勢は七月から九月にかけて繰り返し東陣に襲撃をかけ、また自党の部将に上洛を促したので、大和の古市胤栄・越智家栄、美濃の斎藤妙椿らもぞくぞく入京した。

同時に政弘・義就らはその裏面で東軍側と和平折衝を続けており、閏五月には例の押大臣日野勝光が義就から二千百貫文(今日の一億数千万円に相当)の礼銭を受けて講和の斡旋をしているといわれ、九月には大内政弘が九州の分国を大友・菊池らの諸大名に侵されることを恐れて、やはり勝光に和平交渉を依頼したと噂された。

現にこの頃を境として、政弘・義就らは進んで戦闘を挑むことを差し控えるようになり、鳴りをひそめてしまった。

4 応仁の乱の終末 top

もちろん、地方の動乱はそのまま下火になったわけではない。

注目すべきことに、この頃から諸国では京都の両陣営からの指令によるよりも、各地の国人同士の対立を主体とした局地戦が中心となり始めた。

越前では再び朝倉孝景に駆逐された甲斐八郎が、尾張・遠江の軍勢を集めて、三たび越前に攻め込んだが、斎藤妙椿が両者を和解し、ついで文明七年(一四七五)二月、八郎は東軍に帰順して遠江の守護代に任じられ、越前は全く孝景の手中に帰した。近江では西軍の六角高頼に山門領を押領された延暦寺の衆徒が、幕府に六角追討を願い出て、七年八月、京極勢・小笠原勢とともに高頼に戦いを挑んだが、高頼は九月・十月と続いてこれを撃破し、京極方は多賀紀伊守以下数百人の戦死者を出して敗走したので、近江南半は六角方に確保された。

大和では東西両軍に分属していた興福寺の衆徒・国民が七年五月、国内で戦端を開き、西軍方越智家栄・古市胤栄らは大内勢に援けられて東軍方を攻めた。

東軍方はこれを反撃し、さらに筒井舜覚は木津の大内勢を攻めて、いったんは勝利を得たが結局敗北して河内に逃れ、大和でも西軍方が優勢となった。

安芸では六年(一四七四)十二月、西軍方の竹原(小早川)弘景が、東軍方小早川元平の属城高山城を攻めたので、幕府は義政の内書を下して備後の松田彦次郎らに元平を援助させ、一方義視は周防・長門の大内勢に弘景を加勢させた。

七年三月、四月にかけて弘景は再び高山城を攻めたが、元平は備後の山名是豊の援軍とともに弘景を打ち破って駆逐したので、安芸では東軍方が優勢を維持した。

こうして地方でも東西両党の勢力分野があらまし固まってくるにつれて、文明八年(一四七六)から九年(一四七七)にかけては、僅かに豊前で大内方の佐田因幡守が少弐政竟に属する馬嶽・岩石(がんしゃく)両城を攻めたことや、三河に西軍の一色義直が攻め入って細川成之の守護代東条国氏と戦ったこと、あるいは伊勢の国司北畠政郷(まささと)が、北伊勢を幕府から取り上げられたのを怒って一色方の二城を攻め落したことなど、九州とか東海地方で大乱の余波が起こった程度になった。

そして、京都ではこの間にようやく全面講和の気運が盛り上った。

「将軍家の代官として政治を動かし、権威無類だ」といわれた日野勝光は文明八年五月内大臣から左大臣に昇進したが、その翌月彼は四十八歳で病死した。

例の尋尊は、「左大臣に任じて三十ヶ日にも満たないで亡くなったのは、希有(けう)の神罰だ」と記している。

この勝光の急逝で、義政と義視の間の障壁もほとんど取り除かれた。

義政は同年九月大内政弘に内書を下して、和平のために尽力するよう要望し、政弘は義視に勧めて義政に対し隔意のない旨を誓わせた。

その十二月、義政は義視に返書を与えて、和解の願いを聞き届ける旨を表明し、今後は決して疎略にしないといって義視の身柄を保証した。

政弘の面目はこれで保たれることになったが、孤立無援になることを恐れた畠山義就が極力講和に反対し続けたので、すぐには和議が調わなかった。

だが翌文明九年(一四七七)九月二十二日、とうとう大勢に逆らいきれなくなった義就は、独力で分国を切り取る決意を固め、京都の陣を撤収し、一族被官を引率して河内に去ったので、講和はようやく最後の結着点に達した。

大内政弘は義就が京都を去ると早速幕府に帰順を申し入れ、幕府はすぐこれを承認して政弘の官途を従四位下・左京大夫に叙任し、周防・長門・豊前・筑前の四ヶ国守護職などを安堵し、ついで石見守護も山名政清から政弘に更迭した。

政弘は将軍義尚に謝意を表明し、十一月十一日、全軍をまとめて京都を出発し、本国周防へ引きあげた。

美濃の守護土岐成頼、能登の守護畠山義統らの西軍諸大名もそれぞれの陣地を焼き払って分国に引きあげ、京都滞在を恐れた義視も、成頼に伴われて美濃に下った。

幕府では十一月二十日を期して在京の公卿・諸大名が諛政・義尚のもとに参賀して天下静謐(せいひつ=平和)を祝賀し、ここに前後十一年にわたった応仁の大乱は、まことに龍頭蛇尾の形で終末を告げた。 |

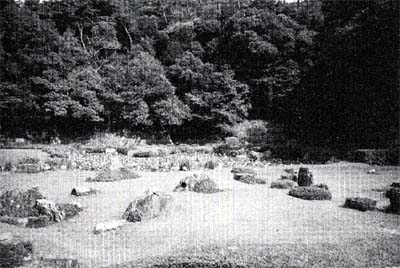

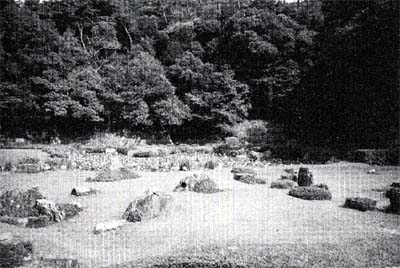

常栄寺(元、妙喜寺)庭園 大内政弘が雪舟に作らせたと伝える

|

5 諸国の動乱 top

しかし、このような“天下静謐”などによっては、崩れかけた幕府の秩序を立て直し、将軍・三管四職ないし守護大名の支配権を再建することは到底不可能だった。

河内・紀伊・大和一帯の国人たちは、依然として両畠山方に分れて激しい対戦を続けていたし、尾張では斯波家の守護代織田敏定とその一族織田伊勢守が戦いを交え、駿河では守護今川諛忠が遠江を攻めての帰途、流れ矢に当たって戦死し、その後国人は二派に分れて私闘を繰り返していた。

さらに加賀では既に文明六年(一四七四)以来、一向宗門徒が守護富樫政親に反抗して一向一揆を起こし、守護代小杉を倒して「土民が侍分を国中から追い払う」という勢いになったし、出雲でも文明八年二四七六)に土一揆が蜂起して守護代尼子清定の守る富田(とだ)城に迫った。

今や諸国の動乱は中央の情勢と結びつかずに独走し、守護大名の分国統治そのものを揺がし始めていたのである。

東西両軍の守護大名がどうやら講和にこぎつけたのも、自分たちの足もとを掘り崩す動乱の新しい様相に恐れをなし、何とかこれを抑えようとしたためであったが、それもほとんど手おくれであった。

叛乱をおさえることができた国々でも、その鎮定は守護大名自身の力によるものではなく、守護代以下在国の有力国人たちの武力に頼ったものに他ならない。

従って大乱を利用して一国の守護にのし上った越前の朝倉孝景はいうまでもなく、美濃の斎藤妙椿、尾張の織田敏定、備前の浦上則宗、出雲の尼子清定などという守護代級の有力部将は、この大乱を契機として大なり小なり幕府の権威から半ば独立し、程度の差こそあれ、いずれも在地の国人たちとの間に直接の主従関係を結んで、新しいタイプの大名へと成長しつつあったのである。

大乱終熄の翌月の十二月十日、例の尋尊大僧正の書いた次の言葉はよくその真相をついている(大乗院寺社雑事記)。

就中(なかんずく)天下の事、さらにもって目出度き子細これなし。 近国においては、近江・美濃・尾張・遠江・三河・飛騨・能登・加賀・越前・大和・河内、これらは悉皆(しっかい)御下知(けち)に応ぜず、年貢等一向進上せざる国どもなり。

そのほかは紀州・摂州・越中・和泉、これらは国中乱るるの間、年貢等のことは是非に及ばざる(どうにもならない)ものなり。

さて公方(くぼう、将軍)御下知の国々は播磨・備前・美作・備中・備後・伊勢・伊賀・淡路・四国等なり。

一切御下知に応ぜず。

守護の躰、則躰(当人)においては「御下知畏(かしこま)り入る」由申し入れ、遵行(じゅんぎょう、幕命の伝達)等これをなすと雖(いえど)も、守護代以下在国のもの中々承引に能(あた)はざる(承知しない)ことどもなり。

よって日本国は悉(ことごと)く以て御下知に応ぜざるなり。 |

|

大乗院寺社雑事記 文明9年12月10日条

|

尋尊の喝破したように、将軍や守護大名の命令は守護代・国人らに無視されるようになり、幕府の支配権は浮き上ってしまったのである。

しかし表面的には諸大名の妥協によって一応幕府の権威が回復したかに見えた。

山名氏は宗全の死と政豊の帰順によって勢力が低下し、大乱中赤松氏に奪い返された播磨・備前・美作三ケ国からもほとんど手を引いてしまったし、細川氏は勝元の死後、跡を継いだ政元(幼名聡明丸)が大乱終了時の文明九年(一四七七)にもまだ十二歳で、しばらくはとても政治力を発揮できる年齢でなかった。

また大内政弘を始め多くの守護大名は分国に下って領内の叛乱をおさえることに専念していた。

このように将軍家を擁して権力を伸ばそうとする人物がおらず、それなりに諸大名の勢力は均衡したので、幕府は畠山政長が管領となって約十年間の小康状態を保つことができた。

その間に前将軍義政は東山に山荘を営み銀閣を建て、相変らず逸楽の毎日を送り、一方夫人富子は政所執事伊勢貞宗と組んで勝手に政務を動かし、かつますます巨富を蓄えて物欲の権化となったし、義尚は父義政に輪をかけて酒色に溺れ、政治を顧みない生活を続けた。

もちろん政務は乱脈を極め、幕府権力は足もとから揺り動かされていた。

例えば文明十二年(一四八〇)に、富子は内裏修理という名目で京都の七口に新しい関所を設けて通行税を徴収しながら、幕府の赤字財政の穴埋めに流用し、富子個人もピンハネしたというので、徳政一揆が蜂起して京都や奈良を荒らし廻り、奈良では興福寺の十三重塔も放火のため焼失してしまった。

また文明十五年(一四八三)からは、それまで河内・大和で繰り返されていた両畠山の対戦が南山城に波及し、再び戦乱が大規模になったのに対し、文明十七年(一四八五)末、南山城の地侍たちは農民を糾合して有名な山城国一揆を起こし、両畠山勢の撤退、武士の押領した荘園の返還、新関所の撤廃を決議し、ついで三十六人の代表者を選出して、独自の掟を定め、それから八年間にわたり南山城の自治・自衛を実行した。

6 管領細川政元 top

将軍家はもとより、管領畠山政長の権威なども、もちろん形なしだった。

ここに到って、ようやく成人した細川政元が政長に対抗し始めた。

政元は文明十八年(一四八六)七月、政長に代って、二十一歳で初めて管領に就任したが、まもなく再び政長に譲り、翌長享元年(一四八七)、再び管領になった。

このように表面は両者協調して交替で管領になったが、その実、彼らは激しい暗闘を始めていたのであって、それはちょうど昔の勝元と畠山持国の対立が再現したようなものである。

あたかも将軍義尚は、近江守護の六角高頼に所領を押領された近臣たちの勧めに従って、六角氏を討伐して将軍家の権威を回復しようと決心し、政元の管領再任直後、みずから軍を率いて近江に乗り込んだ。

しかし諸大名はこの将軍親征に乗り気でなく、ことに政元は義尚と意見が衝突して途中で京都に引きあげてしまった。

親征が腰くだけになった義尚は近江鈎(まがり)の陣営に滞在したまま酒色に身をもち崩したあげく、延徳元年(一四八九)三月、二十五歳で若死し、幕府はたかだか一国守護の大名さえ征伐しきれないという弱体性を天下に広告する羽目になった。 |

細川政元画像 京都市龍安寺

|

義尚には子供がなかったので、義政夫人富子は畠山政長と計り、義政に勧めて、美濃にいる義視の子義植(よしたね、はじめ義材(よしき)、後の名に統一表記)を後継ぎにしようとして義視父子を京都に招いたが、政元は政長の勢力増大を恐れて反対し、堀越公方政知(まさもと、義政の弟、義視の兄)の子で天龍寺香厳院の僧となっていた清晃を立てようとして、ひそかに準備を進めた。

そのうち翌延徳二年(一四九〇)正月、義政が五十五歳で亡くなったので、畠山政長は義視と図って義稙を将軍にし、義視はこれを後見して幕政を執り、たちまち富子と衝突した。

政元は管領を辞任し、未亡人富子と結んでひそかに義視・義植父子を倒して清晃を立てようとして機会を窺っているうち、義視は翌年正月に亡くなった。

しかし将軍義稙は近江六角氏を再征し、さらに明応二年(一四九三)には畠山政長の勧めにより、畠山義就(延徳二年没す)の子義豊を伐つため、政長とともに河内に出陣した。

好機を捉えた政元は同年四月、急に兵を遣わして政長の京都の邸を焼き、清晃を将軍に擁立して義澄(はじめの名は義遐(よしとお))と称えさせ、続いて閏四月、大軍を発して義稙・政長を河内正覚寺の陣に囲ませた。

不意をつかれた政長は自殺し、義稙はいったん捕えられたがまもなく脱走して越中に逃れ、のちに周防山口に走って大内義興(政弘の嗣子)に頼り、京都回復の機会を窺った。

政敵畠山政長を仆した政元は、傀儡将軍義澄の下で管領に就任し、「半将軍」といわれるくらいの専制権力を築き上げ細川氏の勢威は勝元の頃を凌ぐかのように見えた。しかし、既に細川氏の分国は決して平穏でなくなっていた。

政元は、文明十四年(一四八二)摂津守護代薬師寺元長の要望をいれて、元長と対立する同国の国人らを抑えるため畠山義就党討伐と称して摂津に出陣し、国人茨木氏の父子兄弟を切腹させて帰洛したのであったが、分国全般に漲り始めた下剋上の動きは、一時的な弾圧ではとても抑えきれるものではなかった。

阿波では文明十一年(一四七九)頃から、守護細川成之の嫡子政之の放縦を嫌った被官の間にこれを廃そうとする動きが起こり、文明十七年(一四八五)には阿波の国内が乱れたので、成之・政之父子は一族細川政国・尚春らとともに鎮定に下向した。

備中では延徳三年(一四九一)守護代荘氏の一族荘伊豆守元資が叛乱を起こし、守護勝久が京都から下向して、翌年ようやく鎮圧に成功した。

また讃岐では明応四年(一四九五)に一揆が蜂起して、細川被官の牟礼(むれ)兄弟を殺したので、政元の宿老安富元家が京都から乗り込んでようやく鎮定した。

分国にはこのようにしだいに不穏な動きが起こっていたのに、肝心の管領政元が段々に奇妙な性癖をあらわした。

彼は元々偏執狂的な性格だったらしく、修験道(しゅげんどう)に凝(こ)ってついには狂信家になり、絶対に女性を近づけず、毎日斎戒沐浴して呪文を唱え、果てはあらぬ事を口走って空中に躍り上るようになったという。

現に自分の立てた将軍義澄ともしばしば衝突した。

義澄から五箇条の意見を書いてつきつけられたこともあり、また幕府での宴会の席上、義澄と口諭し、杯を投げて退席したこともあった。

その上、何回も諸国行脚を思い立って不意に邸を抜け出し、その都度将軍の使者や自分の家来に連れ戻されている。

政元は自分の継嗣問題についても常識はずれのやり方を行なった。

彼は妻子がないからというので、延徳三年(一四九一)に関白九条政基の子を養子に迎えて澄之(すみゆき)と名付けたが、やがてこれを疎んじて、文亀二年(一五〇二)細川一門の重鎮である阿波細川家の成之(しげゆき)入道の孫を養子にして、澄元と名のらせた。

これまで一族家臣が一応団結して宗家を盛り立てていた細川氏も、半ば狂気の管領政元が二人の養子を取ったことから、たちまち収拾のつかない内訌に巻きこまれてしまうのである。

政元が政治を顧みない間に内衆の重臣香西(こうざい)・薬師寺等の諸氏が権勢を強めてきた。

その一人である摂津守護代薬師寺元一(もとかず)は、政元の重臣赤沢宗益と結んで政元を倒し澄元を擁立しようとして永正元年(一五〇四)、山城の淀で叛乱を起こしたが、失敗して滅ぼされた。

しかし同三年(一五〇六)、政元はそれまで阿波にいた澄元を京都に呼び寄せたので、阿波細川家の家宰三好之長(ゆきなが)は澄元を連れて上洛し、堺にも邸を構えて急速に勢力を強めた。

之長の権勢をねたんだ内衆の一人香西元長は澄之を当主に立てて、政元およびこれと結ぶ澄元・之長を倒そうとして、翌永正四年(一五〇七)六月、入浴中の政元を襲って殺し、澄元・之長の邸を囲んで攻めた。

政元は四十二歳の厄年であった。

ここに政元の非業の最期とともに細川氏の権勢は転落の一歩を踏み出し、細川両家の骨肉相食む争乱が始まるのである。

7 細川宗家の没落 top

澄元・之長は身をもって逃れ、まもなく細川一門の高国(細川政春の子)の援けをかりて澄之・元長主従を滅ぼしたが、しかし永正五年(一五〇八)、細川高国は三好之長の権勢を憎んで挙兵し、前将軍義稙を擁して京都に進攻してきた大内義興を迎え入れて、義稙を再び将軍に復し、高国が管領になり、大内勢の力で澄元・之長を阿波に駆逐した。

之長は澄元を擁して永正八年(一五一一)京都に攻め上ったが失敗に終った。

管領細川高国の背後にある実力者は大内義興であったが、義興は永正十五年(一五一八)分国周防に引きあげた。

之長は再び澄元をかついで永正十七年(一五二〇)京都を襲ったが、近江の六角定頼の援軍を受けた高国方に破られて之長は戦死し、澄元は阿波に逃げ帰って病死した。

翌大永元年(一五二一)、将軍義稙は管領高国を嫌って阿波に逃れ、高国は前将軍義澄の子義晴を迎えて将軍としたが、この高国の権勢は、もはや落日の後の残照に過ぎなかった。

彼は大永六年(一五二六)、一族細川尹賢の講言を信じて重臣香西元盛を殺したことからたちまち家臣の離反を招き、これに乗じて四国勢を率いて阿波から攻め上った三好元長(之長の孫)のために、享禄四年(一五三一)摂津尼崎に追いつめられて自殺した。

三好元長は細川澄元の子晴元をかついで当主にしたが、晴元は元長の権勢に代ろうとした三好政長(元長の叔父)・木沢長政(もと畠山氏の家臣)の讒言を聞き、一向一揆の力をかりて元長を堺に攻め滅ぼした。

やがて元長の子三好長慶(ながよし)が四国と畿内の国人を集めて挙兵し、天文十一年(一五四二)に長政を、天文十八年(一五四九)に政長をたおして父の仇を討ち、晴元を近江に駆逐した。

天文二十一年(一五五二)正月、力尽きた晴元は頭をまるめて心月一清と号して若狭に落ちのび、長慶は傀儡将軍義輝(初め義藤、義晴の嫡子)のもとで、細川氏の一族氏綱を名前だけの管領に据えて、完全に幕府の実権を握った。

また、三好一族にかつがれていた阿波の細川持隆も、翌天文二十二年(一五五三)長慶の弟之康(ゆきやす、義賢、実休)に殺され、細川氏の四国支配には完全に終止符が打たれてしまった。 |

三好長慶画佩 京都市大徳寺聚光院

|

西国では天文二十年(一五五一)大内義隆が家宰陶晴賢(すえはるかた)に殺され、やがて弘治元年(一五五五)には毛利元就が厳島の戦いで晴賢を攻め滅ぼす。

東国では天文二十年、関東管領上杉憲政が北条氏康に駆逐されて、越後の長尾景虎(上杉謙信)に頼り、景虎は天文二十二年、武田晴信(信玄)と第一回の川中島の戦いを行なっている。

ひとり細川氏だけでなく、全国的に旧い守護大名の命脈は尽きて、新興の戦国大名が雄飛する時代を迎えたのである。

なお三好長慶に反対する諸将は、その後も細川晴元方と称して、時折長慶に反撃を試みたが、それも次第に衰え、永禄四年(一五六一)五月、晴元はついに長慶の軍門に降り、翌々永禄六年(一五六三)三月、幽居地の摂津普門寺で佗しく五十歳の一生を終えた。

晴元の子信良(昭元)はこれよりさき長慶に引き取られていたが、まもなく織田信長が覇権を築くとこれに仕えた。

その子元勝は家康に従属し、大坂の陣ののち龍安寺に隠居したという。

嫡流はこのように、晴元以後全く政治的生命を失うが、ただ細川一門の中でも、頼之の弟頼有を祖とする和泉の国守護家の後裔である細川藤孝(幽斎)は、当時一流の教養人として知られ、信長・秀吉・家康に仕えて重く用いられた。

234-36()

その嫡子忠興は信長に仕えて丹後宮津の城主となり、さらに秀吉・家康に歴仕し、関ヶ原役の功で豊前中津三十九万石の藩主となった。

さらに忠興の子忠利に至って、肥後熊本五十四万石という大藩の初代藩主に封ぜられ、一族は分れて肥後宇土・同新田・常陸矢田部の各藩主となり、いずれも子孫相承けて明治維新に及んだ。

以上のように、細川氏は勝元の死後もその嫡子政元がともかくも権勢を振るい、その後一家両分したとはいえ、管領の座は一族高国に受けつがれた。

さらに嫡統の晴元は三好氏にかつがれるが、三好長慶に追われ、細川氏の嫡流は没落した。

しかし一門の中からは近世外様雄藩の大名を生み出しだのだから、勝元も以て瞑すべしだといえよう。

これに比べると応仁の乱以後における山名氏の衰退はもっと著しかった。 |

細川幽斎画像 永青文庫

|

8 山名家の衰退 top

祖父宗全の跡を嗣いだ山名政豊は、文明六年(一四七四)の細川氏との講和によって、但馬・備後・安芸の守護職を安堵されるとともに、一時は山城守護にも任じられた。

また一族豊時は因幡、政之は伯耆、政清は石見の守護職を安堵された。

しかし播磨・備前・美作は赤松政則の分国に帰し、伊賀は仁木氏の分国になったため、山名氏の分国はだいたい嘉吉の乱以前の状態に縮小してしまった。

しかも山名氏の権力の基礎は細川氏よりも弱かったので、山名一門が長年京都に在陣していた間に庶流一族や国人らの自立の勢いが高まり、因幡・伯耆などでも叛乱が次々と起こった。

文明十一年(一四七九)以来、政豊は但馬に下り、政之は伯耆に下って鎮定につとめ、政豊は文明十二年伯耆の法勝寺城を攻め、政之は翌年同国円山城の山名元之を攻めて美作に駆逐し、一応叛乱を平げることができた。

そこで政豊は国内平定の余勢をかって赤松氏の分国を実力で併合しようと図り、文明十五年(一四八三)八月、分国の軍勢を動員して播磨に侵入した。

不意を衝かれた赤松政則は急ぎ本国に帰って、守護代浦上則宗とともにこれを防いだが及ばず、十二月、政豊は赤松勢を真弓峠に打ち破り、翌年にかけて播磨・備前・美作の大半を占領してしまった。

しかし赤松勢はしだいに反撃に出て、各地で山名勢を破り、政則は長享元年(一四八七)三月、播磨坂本城を奪還した。

政豊は翌二年(一四八八)七月、ついに大敗北を喫してほうほうの躰で但馬に退却した。

この敗退は政豊の威信をいちじるしく傷つけ、分国内に以前にまさる大きな動乱の起こるきっかけを与えた。

これよりさき政豊は備後に長子俊豊を派して治めさせていたが、この俊豊は父の播磨侵攻には批判的だったらしく、長享元年味方が播磨で苦戦を続けているのをよそに見て、将軍義尚の六角征討に参加して近江に出陣したくらいであった。

そこで山名の一族や内衆の一部は、政豊を廃して俊豊を立てようとして本国但馬で蜂起し、政豊は家臣田公(たぎみ)某らに守られてやっと難を避けたが、翌延徳元年(一四八九)再び叛乱の火の手は因幡・伯耆にも拡がり、明応二年(一四九三)には、ついに政豊・俊豊父子が但馬で相戦うところまで発展した。

やがて明応八年(一四九九)政豊は病没し、次子致豊(むねとよ)が但馬守護を継いだが、致豊は老臣垣屋続成(つぐなり)と対立し、結局永正九年(一五一二)、三十五歳の若さで弟誠豊(さねとよ)に分国を譲って隠退した。

このような深刻な内訌によって山名氏は分国を統制する能力も中央政界に復帰する勢力も失ってしまい、但馬の垣屋・田結庄、伯耆の南条・小鴨、備後の和智・山内などの有力国人がそれぞれ自立して割拠する状態になったのである。

そのころ、中国地方の西部では周防の大内義興がますます強大となり、山陰では京極氏の庶流で出雲守護代であった尼子経久が主家に代って勢力を振るい、山陽では赤松氏の播磨守護代の浦上村宗が主家を凌いで強盛になった。

とくに大内義興は前に触れたように将軍義稙をかついで入京し、細川高国を援けて幕府に勢力を張るが、山陰では、すでに父政弘が山名政清に替って守護となっていた石見国を継承した。

山名某は尼子経久の援助を受けて大内氏の支配に一時抵抗したが、山名一門にはとうてい義興に対抗する力もなく、石見の回復は不可能であった。

またそのころ、義興の勢力が備後に及んでくると、同国神辺(かんなべ)城主の山名氏明をはじめ、山内直道・同豊道らの一族や和聟豊元・同豊郷以下の国人らは多く義興の麾下に入り、山名氏の支配力は備後からも後退した。 |

神辺城跡 広島県神辺町

|

一方、播磨では浦上村宗が主君赤松義村を殺害したのに対して、浦上村国は義村の子政拓をかついで村宗に対抗し、赤松氏の家臣は両分して争うようになった。

そこで山名誠豊はこの機に乗じ、大永二年(一五二二)十一月、軍勢を率いて播磨に侵入し、広峰山に布陣した。しかし村宗は村国と協定して政拓を主君と仰ぎ、内訌を中止して山名勢に当だったので、翌大永三年(一五二三)十一月ついに誠豊は敗れて但馬に引きあげ、山名家の勢力挽回の試みはまたも失敗に終った。

この時期に山名の分国伯耆に襲いかかったのは西隣出雲の尼子経久である。

経久は大永四年(一五二四)五月、大軍を率いて突如伯耆に攻め入り、たちまち一国を席捲した。伯耆の諸将は分立して互いに争っている最中であったから、河口城の山名久氏、羽衣石(うえいし)城の南条宗元らの諸将は将棋倒しのように敗れて因幡に遁走し、残る国人は風を望んで経久に降服し、ここに伯耆は事実上尼子の分国となって、山名氏は僅かに誠豊か但馬、一族膕通(豊時の孫)が因幡を領有するに過ぎなくなった。

しかも誠川と誠通は因幡の支配をめぐって争い、そのうち享禄元年(一五二八)誠豊は没し、その養子祐豊(致豊の子)が但馬の守護を継ぎ、弟豊定とともに誠通と内戦を繰り返し、やがて豊定が因幡守護になった。

しかし天文七年(一五三八)、因幡は尼子勢に侵略され、淀山城・草刈城等は尼子経久の手に属し、豊定はわずかに鳥取・岩井の両城を保つに過ぎなくなった。

そのころ安芸には毛利元就が台頭し、大内義隆と結んで尼子氏と対抗するようになった。

天文九年(一五四〇)、尼子詮久が安芸に出陣して元就を郡山城に攻めた隙をうかがい、山名祐豊は伯耆奪還を試みて尼子の勢力圏に侵入したが、守将尼子国久らに撃破されて退却した。一方備後では山名氏の一族理興(ただおき)が大内義隆の援助で同族の山名氏政を攻め滅ぼして神辺城主となり、ついで尼子晴久に誼(よしみ)を通じて、大内・毛利方に対抗しようとし、天文十二年(一五四三)安芸の椋梨(くちなし)に侵入した。

毛利元就はこれを撃退し、つづいて義隆の部将弘中隆兼と協力して備後に侵入し、神辺城を包囲したが、理興は決死の籠城をして数年間にわたり毛利方の攻撃に抵抗した。

天文十七年(一五四八)、大内義隆は陶隆房(のち晴賢)・平賀隆宗以下を遣わして毛利勢とともに神辺城を猛攻撃させた。

なお理興は屈せず防戦したが、天文十八年(一五四九)九月に至り、ついに城を棄てて出雲に逃走し、尼子氏の庇護を受け、神辺城は毛利氏の手に帰した。

やがて大内義隆が陶隆房(晴賢)に亡ぼされ、一方弘治三年(一五五七)山名理興も没したので、元就は理興の一族山名盛重に家督を相続させ、備後の山名氏は全く元就の家臣になり下った。

一方尼子晴久は天文二十一年(一五五二)、将軍義輝から因幡・伯耆・備前・美作・備中・備後六ヶ国の守護に任じられ、ますます因幡の大半を制圧したので、山名祐豊・豊定兄弟は毛利元就と結んで晴久に抵抗し、天文二十二年(一五五三)晴久と元就が備後で交戦したとき、元就を援けて出陣し、尼子勢と戦った。しかし永禄九年(一五六六)元就が尼子の本城出雲富田(とだ)城を攻め落して尼子義久を捕え、毛利氏の勢力が直接因幡に及ぶ。

そこで脅威を感じた禰豊と豊定の嫡子豊国は、永禄十二年二五六九)尼子勝久・山中鹿介(しかのすけ)幸盛主従が織田信長の後援を受けて尼子家再興を図ると、これに味方して勝久・幸盛らの出雲侵入を援助した。

元就の次子吉川(きっかわ)元春が天正元年(一五七三)十月、出雲から伯耆を経て因幡に攻め寄せると、豊国はたちまち元春に降服したが、翌年九月、勝久・幸盛が信長の援助で因幡に入り再挙を企てると、再び勝久らに応じた。

ところが天正三年(一五七五)八月、吉川元春・小早川隆景兄弟が勝久討伐のため因幡に来襲すると、豊国は再び元春らに降服した。

このように山名豊国は織田・毛利の二大勢力の間にあって反復を繰り返し、何とか山名家の存続を図るうとしたが、もちろんこれは最期のあがきに過ぎなかった。

天正八年(一五八〇)、羽柴秀吉が信長の命により姫路を本拠地として中国経略に着手し、同年九月大軍を擁して鳥取城を囲むと、豊国は家臣中村春続・森下道誉らの籠城意見をきかず、同月二十一日城外に脱出し、秀吉の陣中に投じて降服し、ついで鳥取城は陥り、ここに守護大名山名氏は名実ともに亡び去ったのである。

なお豊国は入道して禅高と号し、摂津の多田に佗び住いをしていたが、やがて名門の故をもって徳川家康に召し出され、但馬七味(しつみ)郡に六千七百石の領地を与えられ、その子豊政とともに関ヶ原役・大坂の陣に従軍してのち、寛永三年(一六二六)七十九歳で病没した。

豊国の伯父祐豊は天正九年(一五八一)に没し、その子らはそれよりさきに早世していたので、徳川将軍家の直参として僅かに宗祀を保ったのは右の豊国の子孫である但馬村岡の山名家とその庶流のみであった。

思えば細川勝元は三管領、山名宗全は四職の名門から出て権勢を張り合ったが、自己の実力を過信した彼らの権力闘争は、全国をいたずらに大乱の渦中に追いやったに過ぎず、勝元・宗全ともに戦争指導力の限界を露呈しながら、戦乱半ばにして世を去った。

しかもこの大乱を契機として、全国的に守護代や国人のなかから戦国の群雄が続出し、足利将軍家はもとより、細川・山名両家も相前後して衰運の一途をたどったのである。

したかって勝元・宗全両将の勢威は、室町幕府の衰亡を前にして咲き誇った徒花のような権勢でしかなく、彼らはいずれも権力争いによって古い支配秩序の自壊作用に拍車をかけ、一世紀にわたる戦国争乱への道を開くという皮肉な役割しか担うことができなかったといえる。

〔追記〕 新装版の作成に当たり、本文はすべて新しく印刷し直し、初版の誤記・誤植を訂正したのはもとより、初版刊行後に判明した歴史事実などによって多くの改稿を行い、かつ図版も逐一検討して必要な変更・増補を施しました。

このように文字どおり全面的に装いを新たにした新装版を作成・刊行することができましたのは、新人物往来社の酒井直行氏の決断と推進力によるところが大であります。

また誤記・誤植の訂正や校正等については、東京大学史料編纂所助教授林譲氏と江戸東京博物館学芸員岡野友彦氏から多大の協力を得ました。

記して酒井・林・岡野三氏に心から感謝いたします。 (一九九四年二月 著者誌す)

|

top

**************************************** |