|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章

五章 諸大名の分争

|

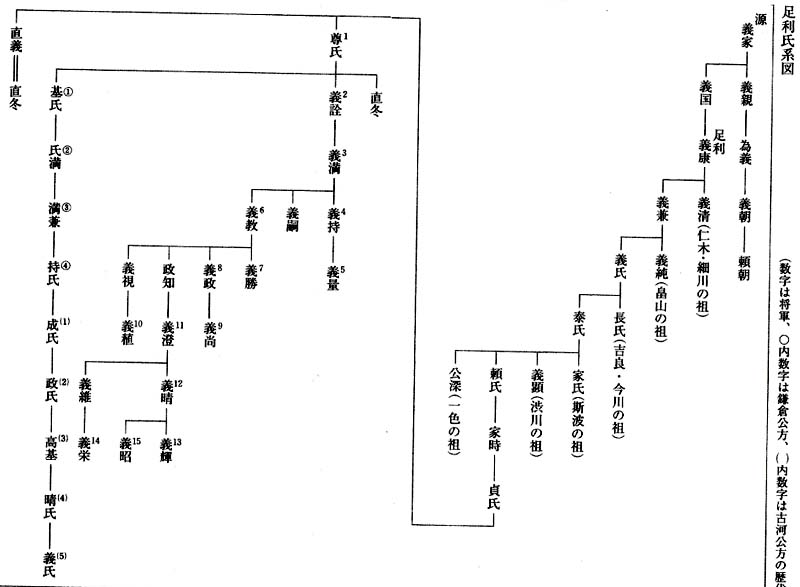

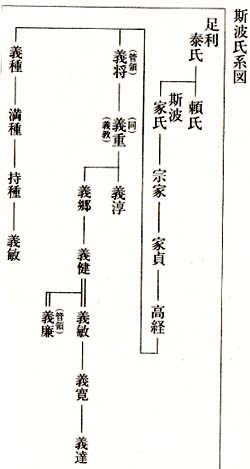

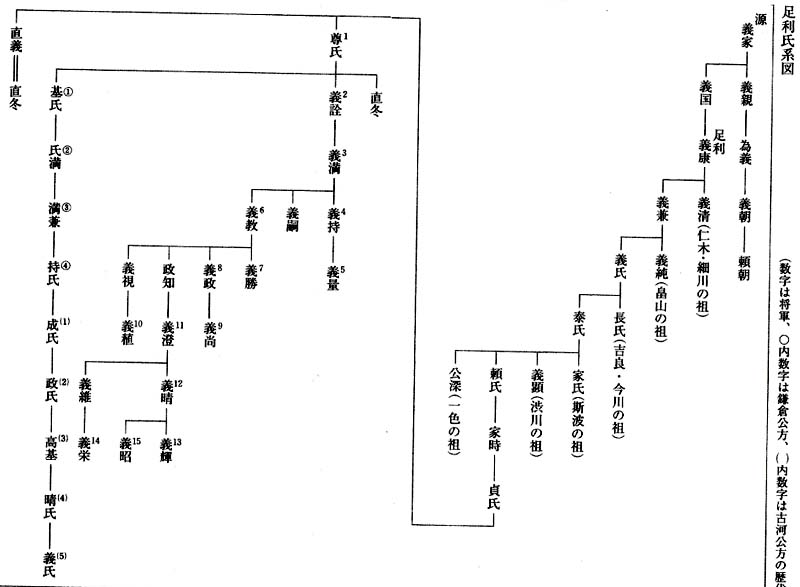

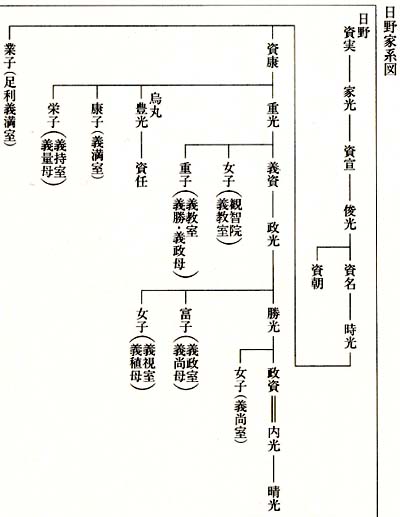

足利氏系図

1尊氏→2義詮→3義満→4義持→5義量→6義教→7義勝→

8義政→9義尚→10義植→11義澄→12義晴→13義輝→14義栄→15義昭

|

1 家督相続 top

十五世紀も半ばになると、諸国国人の動きも一段と活発になったが、一方では守護大名の一家の動揺も大きくなった。

大名の家の内訌は、これまでに触れた小笠原・富樫・畠山などのほか、美濃の土岐氏、近江の六角氏などにも起こっているが、大体この時代に、諸大名の間に家督をめぐる紛争が頻発したのは決して偶然ではない。

これよりさき、分割相続が限界に達しか武士たちは、南北朝時代になると所領をそっくりまとめて嫡子に譲る単独の家督相続にきりかえるようになっていたが、そうなればなったで、家督を継いだものが非常に大きな権限をもつことになる。

だから往々にして家督の地位をめぐって一族兄弟の間に烈しい競争が演じられる。

ことに守護の職はほとんど世襲されるようになり、管領や侍所所司がいわゆる三管領四職の家に固定し、将軍の御相伴衆・御供衆などの資格もこの七氏をはじめとする一定の大名の家に与えられるようになった。

そこでこの時代には、大名の家督を継ぐことが守護になるための要件であり、さらに幕府の要職に就くための最大の条件ということになって、家督をめぐる争いは、ともすれば食うか食われるかの骨肉相食(あいは)む様相を呈する結果となった。

そのうえ諸大名は、しだいに勢力を強めてきた多数の内衆や国人(国衆)を擁しているから、騒乱は容昜におさまらない。

重臣たちは、主家に争いがおこると、どちらかの家督を擁立して一層勢力を張るうとして相互に闘争したし、分国の国人たちも、相互に郷村の支配をめぐる対立や一族間の対立をかかえていたうえに、守護代・奉行・請所代官などとして大名から派遣されてくる内衆たちに、平素から反感をいだいているから、ひとたび大名の家に紛争が起こると、彼らはこれを機会に蜂起し、紛争はたちまち分国をあげての戦闘状態に拡大しがちだった。

|

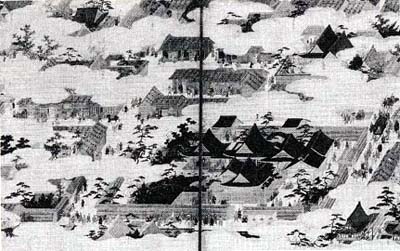

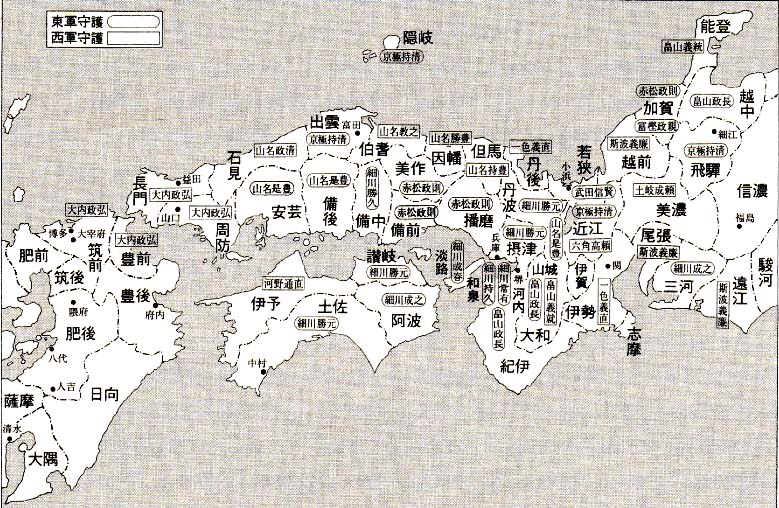

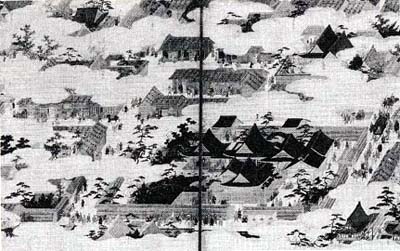

室町将軍邸 上杉本洛中洛外図屏風 上杉家

|

足利義政画像 東京国立博物館

|

2 将軍義政の態度 top

しかも、その上うな諸大名の内輪もめを一層混乱させ、長期化させたものは、一つは前に見たような勝元と宗全の権力争いであり、もう一つは佞臣(ねいしん)・寵姫(ちょうき)にとりまかれて、彼らの進言のままに、なりゆき任せの政治をとっていた将軍義政の態度だった。

『応仁記』は全篇の冒頭を次のように書き出している。

応仁丁亥ノ歳、天下大ニ動乱シ、ソレヨリ永ク五畿七道悉ク乱ル。

其起ヲ尋ルニ、尊氏将軍ノ七代目ノ将軍義政公ノ、天下ノ成敗ヲ有道ノ管領ニ不任(まかせず)、只御台所、或ハ香樹院、或は春日局ナド云、理非ヲモ不弁(わきまえず)、公事(くじ)政道ヲモ不知給(しりたまざる)青女房比丘尼達、計ヒトシテ酒宴姪楽ノ紛レニ申沙汰セラレ、亦伊勢守貞親ヤ、鹿苑院ノ蔭凉軒(いんりょうけん)ナンドト評定セラレケレバ、今迄贔屓(ひいき)ニ募(つのつ)テ論人ニ申与(もうしあたう)ベキ所領ヲモ、又耽賄賂(まいないにふけり)ニ訴人ニ理ヲ付(つけ)、又奉行所ヨリ本主安堵ヲ給レバ御台所ヨリ恩賞ニ被行(おこなわる)。

如此(かくのごとく)ノ錯乱(さくらん)セシ間、畠山ノ両家(義就・政長)モ文安元年甲子ヨリ今年ニ至迄廿四年ノ間ニ、互ニ勘当ヲ蒙ル事三ケ度、赦免セラルル事三ケ度ニ及ブ。

何ノ不義ナク又何ノ忠モナシ。

依之(これにより)京童諺ニ勘当ニ科(とが)ナク赦免ニ忠ナシト笑ヒケル。 |

但し義政は決して生来暗愚ではなく、むしろ少年の頃からなかなか利発だったし、しかも若い頃は、正しい政道の実現をめざす意図をもっていたのだが、どこまでも自分の意志を貫こうとする気魄には欠けていた。

義政が十九歳の享徳二年(一四五三)五月、管領細川勝元が義政の決裁を経ずに、伊予守護職の補任(ぶにん)や遠江の勝田兄弟の相論について命令を出したので、義政は勝元に使いをやって専権を戒めたところ、勝元は辞意を表明した。

また義政二十歳の享徳三年(一四五四)七月、前述の畠山弥三郎党の持国邸襲撃事件がおこると、義政はこれはさきに政長が逃れた時、細川勝元の被官磯谷四郎兵衛尉兄弟が弥三郎を匿まったからであるとして、後のみせしめのためにといって、翌月勝元に命じて磯谷兄弟を殺させた。

しかし、このときも勝元はそのあとで辞職を申し出たので、義政は勝元の邸に出向いて辞意を撤回するように説得しなければならなかった。

続いて十一月には、先に述べた山名宗全の専権を憤って討伐しようとし、勝元に反対されて、隠居を命じるにとどめた事件が起こっている。

このように義政は勝元・宗全などの専権を抑え、政治の姿勢を正そうとする意図をもっていたにかかわらず、勝元に阻まれてその意図を充分発揮することができなかった。

根が怜悧なだけに義政はここで早くも自分の政治力の限界を悟ってしまったのである。

もちろんそれは、彼が管領を更迭(こうてつ)してまで自分の意志を貫こうとするほどの強い意志の持主でなかったことによるであろう。

たしかに義政はひそかに「柔弱」と批評されている。

しかし、将軍の権威を強めようとしてかえって凶刃に斃れた父義教のことが身にしみている以上、父の二の舞になりたくない気持ちに駆られるのは当然だったとも言える。

そこで義政は年とともに政治から関心をそらし、芸術や遊宴や造営事業に打ち込むようになった。

それは三代将軍義満以来、将軍の公私の生活環境に公卿や禅僧にとりまかれた貴族的雰囲気が濃厚だったせいもあるが、義政自身、意識的に祖父義満の栄光を文化の面で再現しようと努めたためでもあった。

ことに長裃二年(一四五八)から義満の建てた花の御所の再建工事を始めたことや、義満の北山の山荘にならって寛正六年(一四六五)から東山に山荘の敷地を選定し、後年ここに義満の金閣にならった銀閣を建てたことなどは、義政が義満をモデルとしている事実を最もよく示している。

彼のそうした事業への凝りようは大変なもので、花の御所は造営費用六十万貫(現在の四百億円以上)と伝えられ、屋根瓦にまで金銀珠玉をちりばめ、庭者(庭師)を京都中廻らせて公卿の邸宅や寺院から珍らしい木石を徴発したほどであった。

また実母重子の住む高倉殿を修築したときも、腰障子一枚に二万貫かけたという。 |

慈昭寺銀閣

|

その傍ら毎月何回も公卿・諸大名以下を引き連れて寺々や大名の邸に出かけて豪遊し、その合間には毎日のように幕府で連歌・猿楽・酒宴に興じたので、それでなくてもあまり潤沢とは言えない幕府財政にはたちまちひびが入ってしまった。

そのうえ、長禄三年(一四五九)から三年間は、この時代にも珍らしい大飢饉の連続だった。

京都には流民が集まり、寛正二年(一四六一)には、京都だけでもわずか二ヶ月間に八万二千人もの飢死者がでたといわれる。

実際、東福寺の大極和尚は、鴨川に無数の死体が漂って流れをせきとめる程の腐臭鼻をつく惨状を四条大橋の上から目撃して、日記『碧山日録』にその光景を書きとめている。

そうした中でも義政の花の御所造営の事業や近臣諸将を連れての豪遊が続けられたので、後花園天皇は一編の詩を賦して義政に給わったという(長禄寛正記)。

残民争採(ざんみんあらそいてとる)首陽薇(しゅようのわらび) 処々閉序(しょしょじょをとじ)鑠竹扉(ちくひをとざす)

詩興吟(しきょうぎんずるは)酸春二月(さんなりはるにがつ) 満城紅緑(まんじようのこうりょく)為誰肥(だがためにかこゆ) |

しかも造営費用捻出のための段銭・棟別銭などは増徴される一方であり、重税と土倉(どそう)・酒屋などの収奪は土一揆(つちいっき)の頻発を促した。

寛正三年(一四六二)九月にも、土一揆が洛中に乱入して土倉・寺院などの財物を奪いとり、彼らの放火のために市街は三十余町にわたって焼失した。

これに対して幕府は山名・土岐・赤松・武田等の軍勢を発し、一揆の首領蓮田某を討ち取ってようやく鎮圧する有様だった。

3 三魔と日野一族 top

義政が民衆の惨苦と社会の動揺をよそに、どこまでも享楽生活に浮き身をやつして義満の栄華の夢を追ったのは、勝元や宗全に対するレジスタンスのためだけでなく、側近の男女によって日夜企てられる陰険な権力闘争や利権争いの息苦しさからの逃避でもあった。

さまざまの事にふれつつなげくぞよ 道さだかにもをさめえぬ身をという長禄三年(一四五九)末の義政の歌は、彼のそうした心情の吐露だった(臥雲日件録抜尤)。

義政幼少の頃からその背後にあって大きな影響力をもっていたのは、その実母である義教将軍未亡人の日野重子だったが、重子の親族である大紗言烏丸(からすまる)資任や赤松氏の一族有馬持家などもしだいに政治に喙(くちばし)を入れたし、さらに義政が成人するとその乳母今参局(いままいりのつぼね)すなわち将軍家近習大館(おおだち)満冬の女(むすめ)の発言力が大きくなった。

そのため重子と今参局の隠然たる対立が起こったが、それが表面化したのは義政十七歳のときに起こった次の事件だった。

尾張の守護代であった織田郷広(さとひろ)は、主君斯波家によりその地位を追われたため、宝徳三年(一四五一)現守護代である実子敏広に代って再び守護代になろうとして、今参を通じて義政に運動した。

義政はすぐこれを許して守護斯波千代徳丸(義健)に守護代更迭を命じたが、斯波家の宿老で越前守護代の甲斐常治が反対したので千代徳丸は幕命に従わなかった。

のみならず千代徳丸・常治の肩を持った日野重子は、突如嵯峨の五大堂に引き籠って、

「今参が政治に介入するのは不当だから自分は隠居したのだ」と言った。

時の管領畠山持国は、勝元・宗全らの大名とともに義政と重子の間をとり成し、義政に今参の政務介入をやめさせるようにと進言した。 |

|

義政は不承々々進言に従ったので、今参はいったん京都を追われ、織田郷広はやがて越前に逃れたあげく自殺した。

大奥では重子の権勢が回復したかに見えたが、今参はまもなく復帰を許され、再び政治をかき廻すようになった。

康正元年(一四五五)正月、ひそかに三つの人形(ひとがた)を描いて

「けだし政は三魔に出づるなり。御今(今参)・有馬(持家)・烏丸(資任)なり」と書いた立て扎を路ばたに立てたものがあって大評判になった。

三人とも語尾に「ま」が付くことからの語呂(ごろ)あわせだが、確かにそれが評判になるだけの素地があったのである。

これは義政の側室となっていた大館持房の女(むすめ)佐子が出産する直前であった。

それが男児なら今参は一層権勢を強めるつもりだったろうが、生まれたのは女児だった。 |

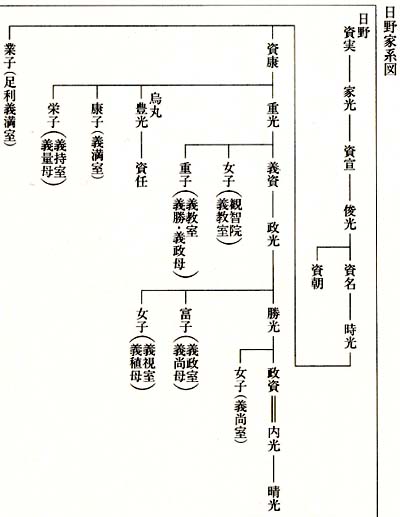

日野富子像 京都市宝鏡寺

将軍義政の本妻

|

日野勝光画像 京都市 知恩院

富子の兄

|

その年の八月、義政は母重子の甥政光の女(むすめ)日野富子を迎えて夫人としたが、今参の大奥での権勢はなお弱まりそうにもなく、正夫人富子は影の薄い存在のように見えた。

しかし今参の没落は長禄三年(一四五九)正月に突如としてやってきた。

このとき富子は義政の長男を生んだが、義政夫妻の喜びもむなしく、嬰児は生まれるとすぐ死んでしまった。すると、この嬰児は今参に呪い殺されたのだという噂が流れ、落胆のあまりこの噂を信じ込んだ義政は、今参を琵琶湖の沖ノ島に流したうえ、すぐ殺してしまったのである。

今参の没落はもちろん正夫人富子の勝利を意味するが、富子の背後には三魔の上を越す権勢家の画策が慟いていたのだった。

日野家から代々将軍の夫人が選ばれるのは義満以来の慣例だったが、富子を夫人に推した直接の力は、義政の実母重子と結んだ富子の兄、勝光の働きであったに違いない。

勝光が富子の夫人決定と同じ日に権大納言に昇進したことはそれを明らかに物語っている。

そののち、今参を除くために呪詛云々の噂を流しだのが淮だったか、遡って大館氏出産の直前をねらって三魔の立て札を立てたのが誰だったかもほぼ見当がつくというものである。

今参排斥の成功で自信を強めた勝光・富子兄妹は、義政の遊惰と諸大名の対立をよいことにしてあからさまに権勢を振るい出した。

寛正六年(一四六五)三月、赤松貞村の女(むすめ)である義政の妾の宮内卿局(つぼね)が男子を生んだところ、富子が「この子は義政の子ではなく、宮内卿局が義政側近の進士(しんじ)美濃守と通じて生んだ不義の子だ」と称してつまみ出してしまったのもその一つである。

それに、当時公縣が所領を武士に押領されて窮乏した中で、この兄妹だけは、その権勢に乗じて、諸方からの義政への頼み事をいくらでも引き受けては多額の賄賂を貪(むさぼ)り、巨富を積み重ね、

「日野家は近頃並ぶもののない富豪で、大福長者のようだ」という評判を取った。

やがて勝光は大乱勃発の直前、幕府と朝廷を動かして特別の勅許を受け、内大臣に上った。

いくら義満以来の将軍夫人を出したといっても、もともと日野家というのは、摂関・清華(せいが)・大臣・羽林の次の名家(めいか)という第五等級の貴族にすぎなかった。

これよりさき長禄三年(一四五九)正月に勝光が前関白一条兼良の所有する土地に邸宅を建てたとき、兼良の子である興福寺大乗院門跡尋尊大僧正は、名家の輩が摂家の土地に私宅を建てるのは先例がなく、もっての外だと歎いている(大乗院寺社雑事記)。

もちろん、この家で大臣になっだのは勝光が初めてであった。だから世間では、勝光が押しの一手で強引に大臣になったというので「押(おし)大臣」と渾名(あだな)した。

さらに勝光は自分より上の家柄の右近衛中将藤原雅国を家礼(けらい)にして、押大臣の異名をますます高くした。

4 伊勢貞親と季瓊真蘂(きけいしんずい) top

義政が政務に身を入れないのをよいことにして幕政を陰から操った大物には、勝光・富子兄妹のほかに、寛正元年(一四六〇)政所執事になった伊勢伊勢守貞親(さだちか)があった。

伊勢氏は将軍義満の時代から政所執事の職を世襲していた。

室町幕府の政所は主に幕府の財政を司り、御料所(将軍の直轄領)を管理する機関であって、その長官が伊勢氏の世襲になっだのだから、将軍の権力は財政面から伊勢家に牛耳られる形になったのも当然だった。

義政は建築造園の計画にせよ花見の宴の費用にせよ、幕府の収支を切り盛りする貞親に一々相談しなければできなくなってしまった。

おまけに伊勢家は代々将軍の若君を自分の邸に引き取って養育するならわしになっており、義政ももちろん伊勢家の邸で幼年を送ったのである。

従って義政は貞親を「御父」と呼び、その夫人を「御母」と呼よほど尊敬し、何事によらず貞親の意見を聞いた。

のみならず、寛正六年(一四六五)のごときは、一年間に二十回も貞親の邸に出かけるという有様で、貞親の願いを聞いて彼の邸の浴室を新築するため、わざわざ美濃の守護土岐持益に命じて材木を徴発したり、貞親の所領には幕府の段銭を免除したりしている。

だから貞親は、御料所の請所代官になって甘い汁を吸おうとする将軍近臣や、幕府から営業上の特権を貰って大儲けをたくらもうとする高利貸・大商人などと結托したばかりでなく、諸大名からも賄賂を受けて幕府の政治を乱していた。

この貞親と結托して幕政かき廻しに一役買った禅僧が、相国寺蔭凉軒(いんりょうけん)主の季瓊真蘂(きけいしんずい)であった。

相国寺はがんらい五山の中でも幕府とのつながりが最も深く、その塔頭鹿苑院(たっちゅうろくおんいん)の院主は幕府から僧録という職に任じられて、全国の五山派禅寺の人事を統轄し、同時に外交文書の起草や明から交付された勘合符(かんごうふ)の管理などにも関与していた。 |

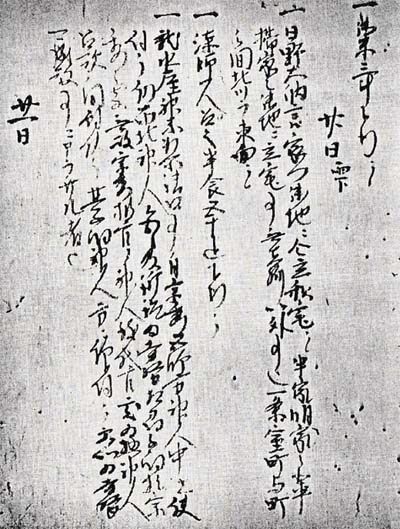

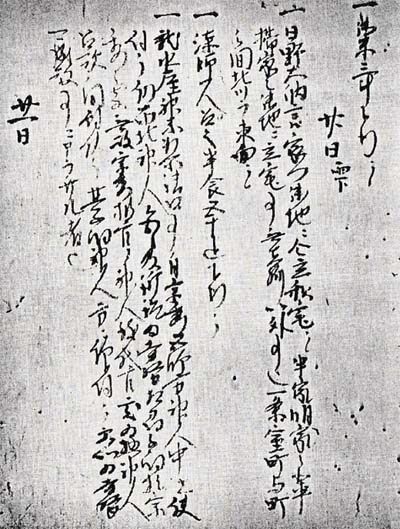

大乗院寺社雑事記 長禄3年正月20日条

(国立公文書館内閣文庫 刊本巻二巻頭写真)

|

蔭凉軒主は代々この僧録を補佐する地位に就いて宗門と外交の事務に活躍していたが、とりわけ季瓊真蘂は義政の御機嫌とりと政界遊泳術が上手で、貞親と結んであらゆる政務に口を出し、常に幕府に出入りして義政の相談相手となり、義政もしばしば蔭凉軒を訪れた。

また寛政五年(一四六四)には、季瓊の所領丹波郡家(ぐうけ)荘に守護使不入の特典が与えられた。

前に述べた摂津の高利貸を営む国人池田充正の金満家ぶりをひどく羨んで日記に付けたのはこの季瓊であり、この一事からも実に物欲旺盛な坊主だったことがわかる。

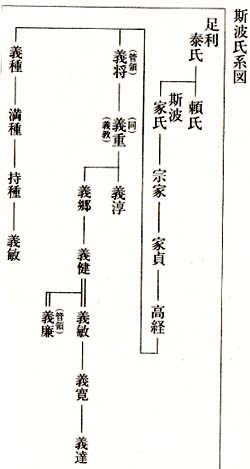

5 斯波家内訌(ないこう=内輪もめ) top

貞親と季瓊真蘂の介入によって紛糾が拡大したのが斯波(しば)家の内訌である。

もともと斯波家は将軍義満の時代に細川頼之と権勢を張り合った斯波義将が英傑で、それ以来三管領家の筆頭として重んじられ、越前・尾張・遠江三ヶ国守護を兼ねていた。

しかし義将の孫義淳(よしあつ)のころからあまり振るわなくなり、殊に義淳の弟義郷が若死してその子千代徳丸が幼少で家を継いだため、重臣甲斐・朝倉・堀江・織田等の勢力が増大し、中でも宿老甲斐常治(つねはる)は千代徳丸を擁して、斯波家の家政を指導し、最も実力を高めた。

千代徳丸はやがて元服して義健(よしたけ)と名乗ったが、享徳元年(一四五二)僅かに十八歳で後継ぎの子がないうちに、落馬したのが因で急死した。

そこで一族宿老は相談して、斯波家の庶流大野持種というものの子の義敏(よしとし)を立てて斯波家を相続させた。

しかし、甲斐常治を始め朝倉・織田などの宿老は分家の出である義敏を侮ってその命令を聞かず、なかでも常治はもっぱら権勢を振るうに至っ久義敏は常治の専横を憎み、常治の弟近江守および安居修理亮らの助けを受けて常治を退けようとし、康正二年(一四五六)五月、常治の横暴を幕府に訴えた。

もっとも、このことは常治方の立場の『文正記』には、義敏が常治に盛り立てられたにもかかわらず、その弟近江守を甲斐家の惣領にしようとして横車を押したのだと叙述している。

いずれにせよ斯波家の騷動か宿老甲斐兄弟の実権争いとがらんでいたことは明らかである。

義政は吉良・石橋・渋川の三氏に命じて義敏と常治の理非を審理させ、その結果常治を断罪しようとした。

ところが常治の妹が伊勢貞親の妾になっていたので、常治はこの妹の縁を頼って貞親に泣きついた。

貞親は将軍義政に義敏を讒言し、吉良・石橋・渋川三氏も貞親におもねってこれに同調し、常治に有利な答申を行なった。 |

|

そこで、甲斐近江守らは常治の策動と幕府の公正でないのを怒ってますます常治との対立を深め、斯波家の内衆も国人も真二つに割れて睨み合い、分国越前は一触即発の険悪な空気となった。

義敏ももちろん幕府の処置を憤って、その十二月に東山の東光寺に箙居してしまった。

細川勝元は義政をしきりに諫めて、

「斯波家は幕府の最も重要な家柄でありますから、この家に内訌が続けば、当然幕府に災が及ぶに違いありません。

早く常治を諭(さと)して義敏と和解させるべきです。」

と説いたので、義政は勝元の意見に従って常治を説得し、義敏をもなだめて長禄二年(一四五八)二月、邸に還らせた。

そのころ関東では、永享の乱で亡びた足利持氏の遺子成氏が宇都宮・小田・結城・千葉・里見などの諸大名に擁せられて古河公方と称し、成氏に謀殺された関東管領上杉憲忠の一族である上杉氏は成氏に抗戦し、関東を二分する大戦乱が勃発していた。

将軍義政は弟政知を関東に下して成氏に対抗させ、東国の諸大名に内書を下して政知を援けるよう命じたが、これに従わないものが多く、成氏方はかえって勢いを得、政知は伊豆に留まって堀越公方と称し、全く振るわなかった。

そこで幕府は長禄三年(一四五九)斯波義敏に命じて、関東に発向し政知を援けて成氏方を討たせた。

義敏に軍功を樹てさせて斯波家に恩を売ろうとする管領勝元の計画によるものであろう。

ところが義敏は甲斐常治に対する積年の恨みを晴らす好機到来として、進軍の途中近江から進路を変えて分国越前に攻め込み、五月十三日常治を敦賀(つるが)城に囲んだ。

この城は敦賀湾内の岬を利用して構築されているので、義敏はこれを海陸両面から攻めたが、暴風が起こって船が沈み、軍勢八百余人溺死という損害を出した。

義政は義敏が古河公方追討の命令に背いて勝手に常治を攻めたのを聞くと、さすがに憤慨して、近江・加賀・能登・越中の軍勢を動員して常治を救援し、義敏を討伐させた。

義敏は敗走してはるばる周防まで逃れ、親交のあった同国守護大内教弘にかくまわれた。

義敏方の堀江石見守らは越前に踏みとどまって常治方に抵抗し続けたが、大勢は幕府の援ける常治方の勝利という形勢になった。

ところがそれも束の間、常治は七月に病死したので、幕府はその子政盛に越前守護代を継がせ、また没落した斯波義敏の後には義敏の嫡子松王丸を立てて斯波家の当主と

した。

普通ならこれでお家騒動は終りそうなものだが、斯波家の家臣同士の対立と、幕府内部の暗闘がいずれもひどくなる一方で、それらを統制する立場の将軍義政の抑えが少しもきかない以上、そう簡単に事は運ばない。

常治の死去によって甲斐氏の勢力が急に低下したので、そのすきに頭をもたげ始めだのは同じく斯波家の宿老である朝倉教景(のりかげ、のち孝景)だった。

教景が甲斐政盛をそそのかし、かつ幕府に運動したものと見えて、寛正二年(一四六一)十月、義政は松王丸を廃して、九州探題渋川氏の一族義廉(義鏡の子)に斯波家を嗣がせ、教景を甲斐政盛とならんで家老として義廉を輔佐させた。

だがいくら朝倉教景が運動したにしても、斯波家嫡統の松王丸を追い出して、足利一門とはいえ直接には斯波家と縁もゆかりもない義廉を当主に据えるというような、全く筋の通らない廃立を義政がやってのけたのは、幕府内部の反細川勢力が、義敏・松王丸父子を援護している管領細川勝元の勢威を弱めようとして義政をまるめこんだために違いない。

第一義廉の母は宗全の一族山名摂津守の女(むすめ)であったし、また宗全がまもなく女(むすめ)の一人を義廉に嫁入りさせるという婚約を結ぶところから見て、この斯波家廃立の陰には、宗全が一肌ぬいでいることは間違いない。

そのうえ伊勢貞親もおそらく多額の運動費を貰って一役買っていたらしい。

それは、翌々年に当る寛正四年(一四六三)八月に、義政の母重子が亡くなって大赦が行なわれるにあたり、勝元は義政に義敏・松王丸父子をこの際赦免するように要請したところ、貞親は反対し、二人をただ赦免したのでは斯波家に騒動が再燃するからという理由で、義敏は入京させず、松王丸は相国寺の喝食(かつしき、稚児)にするという条件をつけさせたことからも察せられる。

そして相国寺に入った松王丸は例の蔭凉軒主季瓊が預って自分の弟子にしてしまった。

ところがまもなく貞親に大変寵愛されて妾となり、新造と呼ばれた女が現われるが、この新造の姉妹はもともと義敏の妾であった。

義敏はそこで、妾同士が姉妹という縁故をたよって貞親に盛んに取りいった。

推測するに、妾同士が姉妹というのは決して偶然でなく、そもそも新造なる女を貞親に送りこむというのが義敏自身および細川勝元によって計画された筋書だったと思われる。

果して事は筋書通りに運んで、貞親はたちまち義敏の味方になり、おまけに松王丸を弟子にした季瓊も貞親と一緒になって、今度は義敏を再び斯波家の当主にするよう義政に進言した。

貞親と季瑣の言うことなら何でも聞き入れる義政のことだから、この進言もすぐさま採用されたのはもちろんである。

寛正六年(一四六五)十二月、義政は義敏を京都に召しかえして謁見を許した。

ここに、せっかく落ち着きかけた斯波家の内訌は、勝元・宗全の勢力争いと貞親・季瓊の介入で、かえって尖鋭な対立へとかり立てられることとなった。『応仁記』はこの有様を

「又武衛両家義敏・義廉ワヅカニ廿年ノ中ニ改動セラルル事両度也。

是皆伊勢守貞親色ヲ好ミ婬着(いんちゃく)シ贔屓(ひいき)セシ故也。」 |

と述べ、当時の人々は

義敏は二見の浦の海士(あま)なれや 伊勢のわかめを頼む計(ばか)りぞ

世の中は皆歌読(うたよみ)に業平(なりひら)の 伊勢物語せぬ人ぞなき |

などという落首をもてはやして、妾の縁にたよる義敏と無節操な貞親をあざ笑ったとある。

134-24()

6 伊勢貞親教訓 top

貞親には、これよりさき長禄年間(一四五七〜五九)頃、嫡子貞宗に書き与えた『伊勢貞親教訓』と名づける教訓状がある。

これは三十八ヶ条にのぼるかなり長文のもので、内容は

「神仏を信じ敬え。」

「日夜朝暮起居すべてにつけ、将軍の御意を始め御番衆などにまで心を配って励め。」

「平生の行ないは、第一に女どもと日中同居してはならぬ。

朝早くから夕方まで表座敷に出て、当番の者や用件のある者から直接公務などを聴き、一人一人に目をそそいで言葉をかけるようにせよ。」

「肝要なものは弓術、馬術の二つである。この二道を朝夕心がけ、毎日怠ってばならない。」

「歌道は、才能がなくても形どおりには心得ておくべきだ。」「服装があまり人より上等なのはよくない。」

「自分の身分よりもへりくだる人が、見どころのある人間である。」

「何としても良い友に近づくべきである。」

「家中(かちゅう)の代々の宿老に、特別目をかけるべきだ。」

「家の建築は、あまり材木を選ぶ事などは無益だ。『侍は家と命と女との三つを忘れよ』といわれている。」

「若くとも、死に臨むときの覚悟を常に心がけるべきだ。現世は無常という理法をわきまえ、慈悲を第一とせよ。」

「わが家はことに天下の鏡となるべき家だから、才能がなくては将軍の御意向に対しふさわしくない。」

などという立派な訓戒が並べ立ててある。もっとも、

「人に酒などを勧めることは、人と近づきになるための一番のなかだちである。」

「将軍の御気に入りの者または弁舌の立つ者は、常に呼び寄せて知り合いになり、物などを与えよ。そうすれば告げ口などもせず、味方になるものだ。」

などといったきわめて功利的な処世訓を交えているところはいかにも貞親らしい。

ともかくこれ程の家訓を嫡子貞宗に与えた貞親の行動たるや、ご承知の如く無節操そのものだから、『伊勢貞親教訓』はまるで言行不一致の見本のようなものだ。

『応仁記』によれば、貞親が妾の縁故で義敏取り立てを計ったとき、貞宗はその行動を諌めたが、貞親は承知せず、かえって貞宗を勘当したという。

事実ならば、皮肉にも貞親の家訓にはそれなりの教育効果があったというべきである。

7 畠山家内訌 top

斯波家の騒動と並行して、畠山家でも弥三郎と義就の対立が両者の合戦にまで発展した。

但しこの場合は貞親・季瓊らの介入というよりは、将軍義政の無定見と勝元の弥三郎支援で紛争が拡大したのである。

享徳三年(一四五四)末、弥三郎が河内に出奔したのを見すました義就は、再び弥三郎追討を義政に願い、義政は願いを許して、翌康正元年(一四五五)二月から討伐の軍勢を動員し始めた。

翌月持国が亡くなったが、義政は六月には能登守護畠山義統(よしむね)を始め、能登・加賀・和泉などの軍勢を動員し、義就につけて河内に出陣させ、討伐を実施させた。

これに対し弥三郎は分国河内・紀伊の軍勢のほかに、大和の筒井順永・成身院(じょうしんいん)光宣らの援軍を受けて義就を大いに破ったので、義就は幕府に救援を求めた。

しかし将軍義政は細川勝元のとりなしで弥三郎を赦し、義就との和睦を計ったため、義就は弥三郎の弟たちを捕えて殺した。

さらに義就は前々から筒井氏らと対立していた越智氏らを味方にして大和に攻め込み、筒井・箸尾らの弥三郎方を打ち破ったので、大和でも衆徒国民は越智氏を始めとする義就方と、筒井氏以下の弥三郎方とに両分して、相剋を繰り返す状態になった。

やがて長禄三年(一四五九)弥三郎は病死したが、その弟政長が後継ぎとして擁立された。

そこで勝元は政長を援助して上洛させる一方、義政をそそのかして義就の立場を不利に陥れる工作を廻らした。

そのため、義政は、諸大名から徴収した庭木のうち、義就の献上した木が枯れたとか、義就が幕府の禁令に背いて狩を行なったなどという些細なことから、寛正元年(一四六〇)九月、義就の出仕を停めて隠居させ、その養子義有に家を相続させようとした。

義就は義政の処置を憤慨し、誉田(ほんだ)・須屋・甲斐庄らの被官を率いて逐電し、河内の若江城に落ちのびて再挙を図った。

ここで義就と政長の立場は逆転し、勝元の工作は図に当たった。政長は義政から義就の所領を与えられ、紀伊・河内・越中三国守護に任じられて畠山家の惣領になり、おまけに同じ九月に義就追討の綸旨を賜った。

喜び勇んだ政長は、河内に進軍するため、まず大和に向い筒井順永以下の与党を集めた。

これを知った義就は十月九日、河内の若江から国境を越えて大和龍田の政長に奇襲攻撃を敢行したが、遊佐国助以下多数の戦死者を出して敗退した。

政長勢は河内に進み、義就勢と連戦してしだいに圧迫した。

しかし義就は南河内の金剛山の麓にある嶽山(だけやま)に城を築き、金胎寺(こんたいじ)・寛弘寺などに外城(とじょう)を構えてたて籠ったので、寛正三年(一四六二)四月に、幕府は細川成之を総大将とし、同勝久・同成眷・山名是豊・武田国信らの諸将の率いる大軍を差し向けてこれを攻撃させ、激戦を交えた。

山名是豊は備後の勢を引率して七度攻め上ったが、七度とも撃退された。

七度目には義就自身太刀を振るって切って出るという必死の防戦を行なったという。

このように義就方の守りは固く、翌月わずかに外城金胎寺城が陥落したのみで、嶽山城に籠城する義就は、丸一年間も頑張って城を持ちこたえた。

しかし四年(一四六三)四月に至り、ついに義就は嶽山城を棄てて紀州めざして走り、高野山を経て粉河に逃れ、幕府軍に追撃されてついに吉野の奥に逃げ籠った。

この攻防戦を見ると、細川勝元が一族成之以下を遣わして、政長援助、義就討伐を積極的に行なっていることがわかる。

一方宗全の次男是豊(これとよ)もなかなか熱心に戦闘している。

しかし、是豊は父との間に溝を生じており、応仁の乱には勝元方に加わるのだから、是豊のこの嶽山攻撃にも、宗全の意思の反映は認められない。

義就が吉野に籠ると、幕府軍の諸将はそれ以上義就を探索ぜずに、やがて京都に引きあげ、十二月義政は政長に上洛を命じた。

こうして討伐軍が全部撤収することとなったので、人々はまたも義政が、義就を赦免したらしいと噂したが、実はそうでなくて勝元が政長を与党の有力者に仕立て上げるため、義政に勧めて上洛させたものらしい。

翌寛正五年(一四六四)京都に凱旋した政長は、二月一日義政に酒肴を献上し、三月末には勝元の邸に義政を招いて饗宴を張った。

こうして勝元と政長け義政の歓心を買うように努め、かたわら勝元はしきりに管領職を辞退したいと申し出て、ついにその九月、勝元に代って政長が管領に就任した。

勝元が自分の与党として育て上げた政長を表面に出し、自分はその背後にあって勢力を振るおうとしたものであることはいうまでもない。

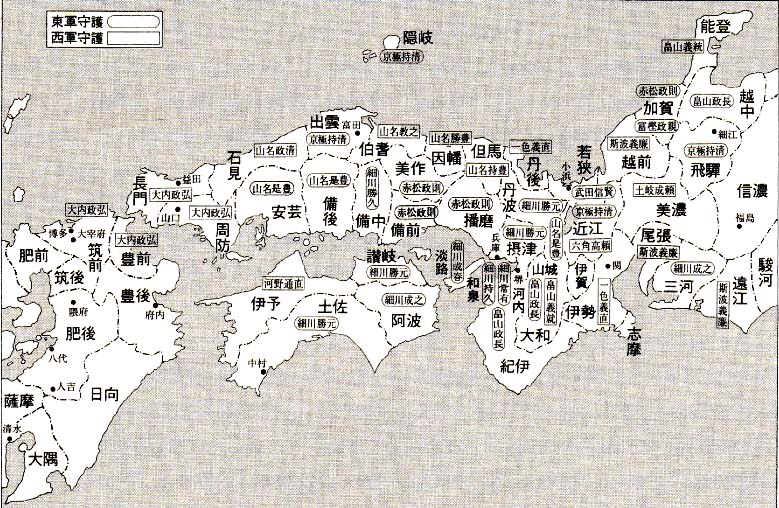

8 宗全・勝元両党の勢力 top

|

|

寛正五年(一四六四)の末には、備後・安芸守護山名是豊か山城守護を兼任することとなった。

是豊は右に触れたように、父宗全と対立し始めていた。

寛正元年(一四六〇)十月、宗全が嫡子教豊を放逐し、教豊か播磨に逃れた事件があり、次男である是豊はおそらくそのとき自分が家督を継げると思ったのに、そののち兄教豊が宗全から復帰を許されたので、是豊は期待を裏切られて、父宗全を恨んだものと思われる。

権勢を誇る山名家にもこうして家督の争いが兆(きざ)したのを見た勝元は、是豊を味方の陣営に引き入れて山名家の勢力にくさびを入れようとして、彼を山城守護にするよう義政に運動したのであろう。

かねがね赤松家再興の問題で勝元から煮え湯を飲まされていた宗全としては、畠山政長を管領におし立てて勢力を強化し、ついで自分に離反した是豊を山城守護にした勝元に対して、どれほど憤りの心を燃やしたか知れない。

そのうえ宗全の運動でいったん義廉を立てるのに成功した斯波家についても、勝元は巧妙に伊勢貞親を抱き込んで、寛正六年(一四六五)末、義敏が赦免を受け、やがて再び登用されて、義廉が退けられてしまったのである。

このように勝元の謀略が着々と成功してゆくにつれて、権勢を狭められた宗全としては、いよいよ面目にかけても、巻き返しを画策しないわけには行かない。

以上のようにして、義政の無為無策や側近の貞親・季瓊らの無節操によって輪をかけられた諸大名の内訌は、いずれも両雄の対立と結びついてしまい、結局細川勝元の下に赤松政則・畠山政長・斯波義敏・山名是豊か連合し、山名宗全の下には畠山義就・斯波義廉が参加して両者が真向うから衝突する形勢ができ上ってしまったのである。

このほか、加賀半国守護の地位を追われた富樫泰高は宗全と結んで、勝元の援助を受けた富樫政親と赤松政則に抵抗しようとした。

また四職の家柄で飛騨・出雲・隠岐守護の京極持清は勝元と提携して侍所所司となり、同じく四職の宗全と張り合ったのに対して、近江守護六角高頼や美濃守護上岐持益とその養子成頼は、持清に対抗するため宗全に近づいていった。

若狭の守護武田信賢(のぶかた)と丹後・伊勢・志摩の守護一色義直とは若狭・丹後の間で紛争をおこし、前者は勝元を頼り、後者は宗全を頼ることとなる。

さらに明や朝鮮との貿易で勝元と競争した周防・長門・豊前・筑前の守護大内政弘は、伊予の守護河野通春を援けて細川氏の四国制圧を妨げ、彼らも勝元との敵対関係からしだいに宗全に好意を寄せるようになった。

こうして東海・北陸から中国・四国・九州北部に至るまでの守護大名は、ことごとく細川方と山名方に色わけされ、地方的な分争もすべて中央の二大勢力の対立と結びついて刻一刻と激しさを加えたのである。

top

**************************************** |