|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章

八章 長期戦の様相

1 戦術の変化 top

大乱二年目の応仁二年(一四六八)は東軍の攻撃によって明けそめた。

年初からはよもやという西軍側の油断をついて、勝元は元日の夜半東軍の軍勢に西陣を奇襲させ、雨のように矢を射かけたのである。

だが西軍の防禦陣は破れなかった。

やがて三月十七日に、東西両軍は北小路烏丸(からすまる)で衝突し、東軍では武田氏麾下(きか)の毛利豊元・小早川熈平らが勇戦したが、西軍も大内勢の精鋭を繰り出して戦ったので、相互に多数の死傷者を出して引分けになった。

四月十六日には西軍が攻撃をしかけ、宗全・政弘らの軍勢加東陣を襲ったが、東軍の反撃を受けて退いた。

さらに五月には二日に細川成之が部下の軍勢に斯波義廉の陣営を攻撃させ、この部隊は義廉邸の外郭陣地を焼いて大宮の街路に仮りの陣を張ったが、翌日西軍は出撃してこの細川勢の一部を囲んで捕虜にし、東軍からの救援を防ぐため通路を塞いでしまった。

そこで八日に勝元は赤松政則とともにしゃにむに攻撃をかけ、細川勢は宗全の陣を攻め、赤松勢は大内政弘の軍勢と交戦した。

しかし今度も勝元の御内安富兵庫以下が討ち死して、東軍の攻撃は失敗に終った。

こうして応仁二年前半の東軍の波状攻撃がいずれも不成功に終るとともに、洛中の戦闘はいちじるしく低調になり、わずかに八月一日、安芸の吉川(きっかわ)元経など数百人の東軍が畠山義就の館を攻めて日没まで奮戦した程度で、戦闘らしい戦闘は稀になってしまった。

それは緒戦のころと比べると戦闘の方法にいくつかのかなりいちじるしい違いが起こったためである。

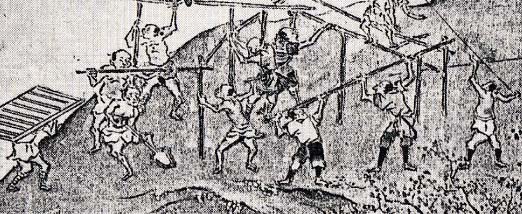

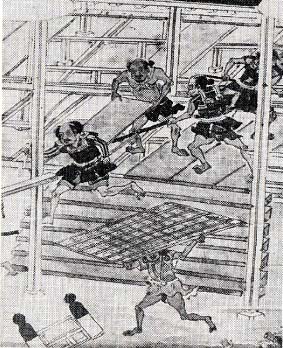

その一つは、両軍とも敵の急襲を避けるため防禦施設に重点を置くようになったことである。

諸大名の拠る陣地の周囲にはますます堅固な土塁を構築し、その外側には塹濠(ざんごう)をいよいよ深く掘りめぐらし、両陣の相接する一条大路などには、深さ一丈(約三メートル)、幅二丈余りという空堀が延々と掘り連ねられた。 |

陣地構築の足軽 真如堂縁起絵巻

|

例の大極和尚は「深塹高塁の要害堅固なことは、見ないものには想像もつかないくらいだ」といっている(碧山目録)。

また合戦に当たっては火箭を放って敵陣を焼き払ったり、大石を落して塁に迫る敵を圧殺するといった工夫が急速に発達した。

東陣では応仁二年の初めごろ、大和から工匠を呼び寄せて、岩石を飛ばす機械を作らせ、攻め寄せる敵に向って発射して敵兵を粉砕するように仕掛けた。この機械のことを聞いた大極は、「これは砲というもので、唐の李密、魏(ぎ)の曹操、越(えつ)の范蠡(はんれい)などが同様の機械を使って大石を飛ばして戦ったというから、新兵器ではない筈だ。」という意味のことを言っているが(同上)、外国ではともかく、かっての一騎打を主体としていたわが国の合戦では用いられなかった道具だった。

一方、西軍は宗全が四月十四日、陣営に物見櫓を建てた。

こういう櫓は当時井楼(せいろう)と呼ばれ、応永の乱や水享の乱のころから作られているが、今度の西陣の井楼は大層大規模なもので、高さ七丈(二十一メートル強)余りもあった。

ついで大内政弘も二十五日、鹿苑院の東南に大井楼を建てた。

そうなると東軍も負けていられず、焼け残った相国寺の七重塔と同じくらい高いといわれる十余丈(三十数メートル)の大井楼を組み立てた。

こうして防禦設備がいちじるしく厳重になり、両軍とも井楼から敵陣を見下ろし、近づく敵には砲で大石を飛ばして戦うという有様になったので、どちらも迂濶な攻撃をしかけるわけにはいかない。

これは京都市中の戦線がほとんど膠着状態になり、持久戦の様相を濃くする一原因だったが、一方、戦意自体にも問題があった。

2 野伏・足軽 top

「先んずれば則ち人を制す」とか「攻撃は最大の防禦なり」といわれるくらいで、両軍の兵力がほぼ互角なのだから旺盛な攻撃精神があれば大抵の防禦陣は突破できないことはない筈である。

ところが、両軍とも戦果がはかばかしくないのは、元来どちらも諸大名の雑多な軍勢の寄り合い所帯で、それぞれ私利私欲や個人的な恨みなどから、仮りに連合して罔陣営に分れているにすぎないためでもあった。

肝心の守護大名自身、軍勢の先頭に立って指揮を取るような気概のある勇将は、きわめて少なく、せいぜい畠山政長や赤松政則ぐらいのものだった。

彼らの内衆にしても、西軍の朝倉孝景とか東軍の東条河内守とか、数えるくらいしか勇猛な部将はいない。

もちろん十数万の大軍の総大将である勝元・宗全の両雄はもはや前線に現われない。

勝元は幕府の四足門のあたりに腰を据えて指揮を取っているだけであり、他方、かつて豪勇を誕われた宗全も六十余歳の年には勝てず、やはり西陣の邸内で合戦を指導するだけにとどまっていた。

後方で督戦するという諸大名の態度だけでなく、彼らの麾下の軍勢自体、命を的にして奮戦するような精鋭部隊はごく少数で、大部分は諸国から大急ぎでかり集めた雑兵にすぎなかった。

狭い京都の市中に、多数の部隊がひしめき合って戦うので、乱戦混戦の中で敵味方を識別し、同士討ちを防ぐことがどうしても必要であり、士卒は味方の目印になる標識を身につけるようになった。東軍は大抵紅い練絹で作った小旗を腰にさし、その腰差には和歌や詩句を書きつけていた。

多数の軍勢が数をたのんで戦闘するようになると、野伏(のぶし、野武士、野ぶせり)や足軽の役割がきわだって重要になった。

野伏も足軽も、古くは源平の争乱のころから戦闘の補助部隊として使われていたものであり、このうち野伏の方は、元々は山野に伏して修行する僧侶をいい、山伏も同じ意味だったが、中世には野や山に巣喰って追いはぎなどを業とする連中をいうようになった。

また足軽というのは古くは『平家物語』などにも見え、軽装して雑役に駆使される土民兵のことであった。

応仁の乱に際しても、両軍は多数の野伏を京都に集めて戦闘にかり出していた。

前に述べた細川被官の池田充正が千人もの野伏を集めて入京したのもその一例である。

こうした雑兵どもを先頭に立てて敵陣に押し寄せるのでは、昔のように華々しい一騎打やめざましい武勲がほとんど見られないのは当り前である。

それどころか、大体この頃の野伏や足軽は、農民の中のあぶれ者の寄り集まりで、ふだんから切り取り強盗などの荒稼ぎをしている手合いだから、盗賊・悪党と少しも違ったものではなく、掠奪が目あてで戦争に参加しているのが実情だった。

応仁元年(一四六七)九月の東岩倉合戦のときなども、これらの雑兵や洛中洛外の盗賊どもは南禅寺・青蓮院(しょうれんいん)などの寺々に乱入し、手あたりしだいに火をつけては火事場泥棒を働いて、災害に輪をかけた。

東山のあたりなら大丈夫だろうと京都市中からこれらの寺々に疎開してあった諸家の財宝なども、戦闘のどさくさまぎれに乱入した雑兵や群盗どもに根こそぎ奪い去られてしまい、しかも、抜け目のない悪徳商人どもがこれらの盗品を買い集めて奈良や近江の坂本に運び、毎日泥棒市を開いて売買する始末だったのである。

東軍では、こうした盗賊どもの働きに着目し、彼らを使ってゲリラ戦をやらせることを考えついた。

盗賊どもの動静に通じているのは、京都の治安や刑罰を司どる所司代の下で隠密(おんみつ)の仕事をつとめている目付(めつけ)という連中だから、細川勝元は応仁二年三月、目付の頭目である骨皮左衛門入道道賢(道源)という男に、呉服の織物や金作りの太刀などを与えて手なずけ、群盗をかり集めて味方のために働かせるように言いふくめた。 |

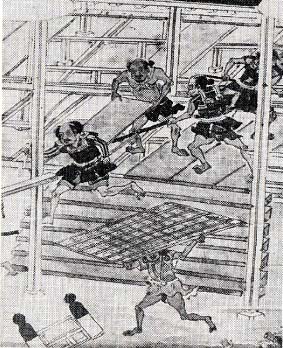

足軽たちの狼藉 真如堂縁起絵巻

|

そこで道賢は手下どもに命じて悪党どもを三百人ほど呼び集め、京都市街の南東、伏見稲荷の社務羽倉出羽守としめし合せて、稲荷の上社に陣取って稲荷口や東寺口の界隈に出没し、西軍が京都に糧秣を運び込んでくるのを目がけて襲いかかり、果ては下京一帯を荒らし廻って得意の火つけ強盗をやり出した。

三月十八日には夜陰に乗じて西軍の兵糧集積場を襲撃し、ついでに民家に火をつけて廻ったので、五条大宮から高倉辺まで五町ほど焼失するという大火になった。

放置できなくなった西軍は、二十一日山名・畠山・赤松等の諸勢を繰り出して稲荷山を攻撃した。

悪党どもは、元々烏合の衆で戦意などあるわけがないから、敵の正規軍に攻め寄せられてはひとたまりもない。

たちまち四方へ散りぢりに逃げて姿をくらました。骨皮道賢は女装して板輿に乗り、後の山伝いに落ちのびようとしたところを、宗全の手に属する河原者(被差別民)に発見されて、あつけなく討ち取られてしまった。 |

伏見稲荷神社

|

『応仁記』・『応仁別記』は

| 昨日までいなりまはりし道源を けふ骨皮と成(なす)ぞかはゆき |

という落首を掲げている。威張るという意味の「いなる」と稲荷とを掛けたのである。

また、「長井斎藤別当実盛は鏥の直垂を給かって名を北国の衛(ちまた)にあげ、朱買臣(しゅばいしん)は錦の袂を会稽山に翻(ひるがえ)し」などと言い続けて「今の骨皮左衛門は呉服の織物を稲荷山に翻す」という小歌を作って京童(きょうわらべ)がはやしたとある。

盗賊のゲリラ部隊というせっかくの名案も長続きしなかった東軍は、今度は腕っこきで向うみずの雑兵を三百人あまり選び出して、屈強な足軽部隊を作り上げた。

この足軽どもは、甲胄を着けず槍長刀を持たず、ただ一剣をふりかざして敵陣に突入するというカミカゼ部隊で、六月八日の夜中には、隙をうかかって宗全の本陣を奇襲し、その大井楼を焼き払うという戦果をあげた。

また九月七日には船岡山の攻撃に東軍の足軽が活躍し、浦上則宗の小者で一若という足軽の頭が、わずか五、六十人の足軽を連れて賀茂・紫野から船岡山の背面に迂回し、壕を飛び越え、石垣を飛び上り、陣屋に火をかけるというすばしこい働きをやってのけて、この陣地の陥落するきっかけを作った。

またこの合戦で駒太郎という足軽の頭は勇敢に戦って討死を遂げた。

このように東軍の足軽の活躍がめざましくなると、西軍でもすぐに足軽を増強し、まっさきにかり立てて戦わせた。

こうして合戦は足軽同士の小ぜり合いが普通になり、いよいよもって両軍とも相手の死命を制することができなくなり、いたずらに両軍の対峙を長びかせる結果を招いた。

その上、これらの足軽は荒稼ぎを目的として集まった手合いだから、彼らを統制することは容易でなかった。

同年七月末、東軍の足軽どもが清水寺に屯(たむろ)したのに対し、八月初め西軍の足軽が青蓮院・聖護院などの門跡寺などをはじめ、多くの寺々や民家を焼き払ったことや、十二月の初め、東軍の足軽が西軍側の洛西の村々を放火・略奪したことなどもその一つである。

足軽の狼藉は野武士や盗賊のそれと何の違いもなかったのである。

十一月三日には、東軍の足軽三百余人が、勝手に集まって宇治大廟に参詣に出かけた。そのいでたちたるや、手に手に長刀や強弓を持ち、思い思いに金色の胄(かぶと)、竹笠あるいは赤毛の冠り物などをかぶり、着ているのはつんつるてんの単衣やかたびらで、雨降りの寒い日なのに寒さなど物ともしないで、飛ぶように疾走して行く。

これを見た大極和尚は、

「このような連中が突撃して勝利を得ることがあっても、ほとんど軍隊を統制する役には立だない。

細民の奸猾(かんかつ)なものどもがしだいに上を凌ぐようになるばかりだ。」と慨嘆している(碧山日録)。 |

さて、翌日この足軽共が宇治から走り帰ってくるというので、彼らの親族が何百人も東山辺りに出迎えたので、西軍の軍勢は足軽の帰洛を知り、間道を通って挟み討ちにし、二十数人を討ち殺した。

この頃から、東西両軍の合戦といっても、実はこんなつまらぬ戦闘が主になってしまったのである。

おまけに、十二月末には西軍の足軽に仲間割れがおこって太喧嘩になり、頭分(かしらぶん)の者どもが何人も殺されるという“ていたらく”だった。

こんな有様だから、足軽の乱暴狼藉を嘆息したのは大極和尚だけではない。

当時の公家中随一の学者である関白一条兼良(かねら)は、邸宅とともに家財・蔵書なども類焼し、応仁二年八月から大乱終了まで十年以上も子息の奈良興福寺大乗院門跡尋尊のもとに身を寄せていたので、足軽の被害を身にしみて感じた一人だった。

従って彼は、大乱後文明十三年(一四八一)将軍義尚のために書いた政道意見書である『樵談治要』(しょうだんちよう)の中で次のように「昼強盗」と同じだといって、その弊害を力説し、足軽を厳禁すべきだと論じている。 |

樵談治要 足軽の弊害を論じた部分

|

一、足がるといふ者長く停止(ちょうじ)せらるべき事。

昔より天下の乱るることは侍れど、足がるといふことは旧記などにもしるさざる名目也。

平家のかぶろといふ事をこそめづらしきためしに申侍(もうしはべ)れ。

此たびはじめて出来れる足がるは超過したる悪党也。

其故は洛中洛外の諸社、諸寺、五山十刹、公家、門跡の滅亡はかれらが所行(しょぎょう)也。

がたきのたて寵(こもり)たらん所にをきては力なし。

さもなき所々を打やぶり、或は火をかけて財宝を見さぐる事は、ひとへにひる強盗といふべし。

かかるためしは先代未聞のこと也。是はしかしながら、武芸のすたるゝ所にかかる事は出来れり。

名有(なある)侍のたたかふべき所を、かれらにぬききせたるゆへなるべし。

されば随分の人の足軽の一矢に命をおとして当座の耻辱のみならず、末代までの瑕瑾を残せるたぐひも有(あり)とぞ聞えし。

いづれも主なきものは有(ある)べからず。向後もかかることあらば、をのをの主々にかけられて糺明あるべし。

又土民商人たらば、在地におほせ付(つけ)られて罪科有(ある)べき制禁ををかれば、千に一もやむ事や侍べき。

さもこそ下剋上の世ならめ。外国の聞えも耻づべき事成(なる)べし。 |

けれども公卿や禅憎がいかに足軽の狼藉を非難しその厳禁を叫んでも、効果はさっぱり期待できなかった。

文明三年(一四七一)正月、東寺に近い八条で西軍が足軽を募集したところ、東寺の諸坊の小者・力者(りきしゃ、力仕事をする法師姿の従者)や境内の百姓らが多数応募したので、東寺ではこれを禁止した。

ところが足軽になった連中はこれに反対して事務係の僧の門前に押しかけて強訴し、気勢をあげたので、恐れをなした東寺は、すでに足軽になっている者は禁止の対象から除くという譲歩をしてしまった。

戦禍によって安穏な生活を斷たれた零細民は、足軽にでもなるよりほかに暮しの途も立たず、しかも数をたのんで公然とあらゆる略奪暴行のできる足軽渡世はなかなか魅力のある稼ぎだったのである。

もとより彼らにとって、東西両軍のどちらが勝つかなどはどうでもよいことだった。

3 二人の将軍 top

京都の両軍の合戦は沈滞する一方となり、しかも足軽の放火・狼藉のため市街はますます焼野原になって、荒れ果てていき、洛中の北西隅の北野神社や南端の東寺まで焼け失せた。たまたま残っていた相国寺の七重塔も文明二年{}四七〇)十月落雪のため炎上してしまった。この頃一休和尚は

| 寒灰充塞(かんかいじゅうそく)洛陽城(すらくようじょう) 二月和花(にがつはなにわして)春草生(しゅんそうしょうず) |

という詩を賦し、飯尾彦六左衛門は、

| なれや知る都は野辺の夕雲雀(ゆうひばり) あがるを見ても落つる涙は |

と詠じて、花の都の荒廃を傷(いた)んでいる。

なおこの飯尾彦六左衛門は常房といい、阿波・三河守護細川成之の内衆の一人であり、諸芸道に通じた成之の家臣にふさわしく、歌人尭孝法師に師事して和歌を嗜み、また能書家であった(後藤捷一氏教示。同氏著『飯尾常房攷』参照)。

ところで管領斯波義廉は西軍に属していたので、幕府は応仁二年(一四六八)七月これを罷免し、またも勝元が管領に就任した。

しかしこの年のうちに足利義視の動きに関連して勝元と宗全との擁立する将軍後継者に奇妙な変化が生じた。

応仁元年八月義視が伊勢に逃れると、将軍義政は義視に伊勢の国衙領の半済(はんぜい)分を領地として給与し、続いて山城・近江・伊勢の寺社領の半済分を与えて義視をなだめるとともに、何回も内書を送って京都に帰ってくるようしきりに促した。

これは勝元が総司令官に逃げられたとあっては体裁が悪いので、義政に説いてやらせた処置だったと思われる。

さらに勝元自身も東軍の諸大名と連名して義視に帰京を勧めた。

そこでとうとう義視は幕府の派遣した師僧聖護院道興に伴われて二年九月十二日京都に帰り着き、翌日義政に謁見して北岩倉の入江殿に宿泊した。

義視はこの宿所で義政に意見書を書いて、邪悪な近臣を退けて政道を正すように要望したのち、勝元以下の諸将に迎えられて東軍の陣営に入った。

というのは、義政は義視の京都出奔後、夫人富子とその兄勝光の要求にまかせて、花頂山に待機していた伊勢貞親を幕府に出仕させ、貞親は再び政所執事として政務に喙(くちばし)を入れていたからである。

もとより義視の要望を義政は一向聴き入れようとしなかったばかりか、かえって貞親は富子・勝光と一緒になってまたも盛んに義視を義政に中傷し、ついに有馬元家が義視と気脈を通じて陰謀をたくらんでいるといって義政を焚きつけた。

義政は貞親の言うことなので一も二もなく信じて、同年十一月赤松義則に命じて元家を陣中で殺させた。

義視はまたしても身辺が危なくなったが、肝心の管領勝元は元家誅殺を阻止せず、少しも義視を助けようとしなかった。

それは勝元が義政から疎まれることを恐れて、富子・勝光・貞親らと妥協し、義視を犠牲にして自分の勢力を保とうとしたからに外ならない。

こうなっては再び逃げ出す以外に手がない。

義視は十三日の夜、折からの冷雨の中をひそかに徒歩で東陣から脱出し、比叡山に登って東塔院の衆徒に頼った。

世人は、情勢次第で誰とでも妥協する勝元の態度を |

比叡山の南に続く如意ヶ岳と大文字山

|

| 細川は八里が中を流れけり あなたへも四里こなたへも四里 |

という落首で揶揄した(応仁略記)。

喜んだのは宗全である。

元々宗全は義政・義尚父子をかついで勝元を攻め滅ぼす積りだったのに、御霊合戦後の油断がもとで、勝元に将軍父子を取り囲まれてしまい、擁立すべき将軍後継者がいなくて困っていた。

だから義視が叡山に逃れたのを幸い了王将として義視をかつぐことに決め、直ちに迎えの使者を叡山に送った。

孤立無援に陥っていた義視は当然宗全の招きに応じ、二十三日西軍に迎え入れられて斯波義廉の館に入り、西軍諸大名の歓迎を受けた。

早速宗全は義視の旨を奉じて諸国に命令を下し、東軍が義政・義尚をかついでいるのに対抗し始めた。

一方幕府では翌十二月、後上御門天皇の勅を頂いて義視をはじめ西軍側の廷臣諸将の官位を剥脱した。

「王城の内に東西二(ふたつ)の構へを別(わか)って、開闢より以来沙汰を聞かざる二人の将軍、帝都に並びて歳暮年始の喜代を諍(あらそ)ふ」(応仁略記)という現象ができ上ったのである。

もっとも義視を排斥して義尚を将軍の跡継ぎにしようとする富子・勝光・貞親らの目的はここに一応達せられることになっだのだが、しかし勝元が義視を擁し宗全が義尚を擁していた本来の結びつきから見るとまるっきり正反対になってしまったのである。

なお東軍が天皇・上皇を奉じて西軍を賊軍呼ばわりするのが悔しいので、宗全は文明三年(一四七一)南朝の皇胤小倉宮(おぐらのみや)の十八歳になる王子を紀伊から招いて西軍に迎え入れ、西軍は南朝の天子を奉戴しているのだという体裁をつけた。

もちろん淮を戴いていようと諸大名の個々の利害には大して関係がないが、やはり義視と義尚が入れ代ったことは、少なくとも将軍の跡目争いという点に関する限り合戦の目的をますます不明瞭にし、京都の戦闘を一層低調にする一因となったことは確かであろう。

こうして洛中の戦闘がほとんど停頓状態になるのと対照的に、合戦の局面はしだいに洛外へ、さらに諸大名の分国へと拡かって、ますます全国的な様相を帯びることとなった。

それは東軍が敵の包囲陣を破るため西軍の背後の味方を動かしたことがきっかけとなっだのであった。

とはいえ東軍方と西軍方とを問わず、全体に諸大名も、またその配下の国入たちも、無意味に近い幕府の主導権争いに加担して焼野原と化した洛中の陣地を争奪することよりも、敵方の優勢な地域を切り崩して地方における味方の地盤を拡大することに重点を置くようになったのは当然である。

4 戦火諸国へ広がる top

京都の東郊では応仁二年(一四六八)六月に叡山の衆徒の一部が東軍に応じて一乗寺村に進出し、神楽岡・東山から山科のあたりにかけても東軍が足軽などを入り込ませて押さえにかかった。

下京の西軍は八月上旬から東山に出動して東軍を攻め、前にも触れたように青蓮院・聖護院などの寺々を焼いたほか、清水山を占領して山科に攻め下り、閏十月にも山科に侵入したが、東軍はこれを撃退した。

南郊では深草・伏見・鳥羽の一帯を占拠している西軍に対して、東軍が八月に出撃して藤森・深草・竹田に達し、鳥羽附近に勢力を及ぼした。

洛中の大内勢は味方を援けるため東福寺に進出して東軍と交戦し、十月にも西軍が逆襲をかけてようやく鳥羽附近を奪回した。

西郊では、八月から東軍山名是豊の一族山名右馬助か地元の西の岡・中脈(なかすじ)の国人衆を集め、谷之堂に陣取って活動し始め、勝元の丹波守護代内藤貞正も丹波の国人久下(くげ)・中沢・荻野・本庄らを率いて九月初旬嵯峨に侵入し、桂・梅津等を攪乱し、天龍寺などに放火して西陣の背後を脅かした。

洛中の東軍もこれに呼応し、九月上旬に仁和寺と船岡山の西軍を攻撃し、一時船岡山を占拠した。

西軍はこれらをいずれも撃退したけれども、やはり西郊の桂川流域一帯でも優勢を保ちがたくなり、西軍の拠点鶏冠井(かえでい)城は勝元の部将安富又次郎らのために包囲攻撃を受けた。

京都の合戦の重点が洛外に移り、西軍の包囲網が背面からしだいにほころびていったのと並行して、地方の諸国でも東軍は積極的な活動を開始し、西軍もこれに対処して各地で反撃作戦を展開した。

すでに応仁元年十月以来、播磨の国人中村五左衛門尉らの赤松勢は、美作に侵入して院ノ荘を占拠していたが、さらに彼らは赤松政則の派遣した広岡民部少輔祐貴らの東軍とともに西軍の山名掃部頭らと戦って次第に勢力を拡大し、赤松方が播磨のほか旧分国美作、さらに備前の大半を山名方から奪取するに至った。

また勝元の分国丹波からは、応仁二年三月長政連(ちょうまさつら)、内藤孫四郎らの率いる細川勢が宗全の分国但馬に侵入したが、宗全の部将大田垣新兵衛尉・行木山城守らは朝来(あさこ)郡の夜久野・東河にこれを逆襲して政連・孫四郎らを討ち取った。

勝ちに乗った山名勢は、宗全の派遣した大田垣新左衛門尉宗朝とともにいったん丹波へ攻め込んでその一角を占領したが、まもなく細川勢の反攻を警戒して但馬に引きあげた。

九月に至り細川持賢の部将天竺孫四郎が武田信賢の部将逸見駿河守らと呼応して丹波と若狭から丹後を挟撃し、西軍側の国人を打ち破ったが、垣屋平右衛門尉以下の山名勢が但馬から出動して反撃し、天竺孫四郎を攻め殺した。

細川方は一宮左京亮を派遣して再び丹後に侵入させ、両軍は丹後の争奪戦を繰り返した。

さきに大内政弘上洛の際その軍勢に席捲された摂津でも、細川被官の国人がしだいに勢いを盛り返して各地に蜂起した。

政弘の軍勢はこの年正月以来、摂津国内を転戦して討伐に当り、七月下旬には同国倉橋に拠る東軍を攻めて打ち破ったが、九月には細川勢が反撃して大内勢を破った。

中国筋では応仁元年末以来、東軍武田信賢の分国安芸に反乱が起こり、国人小早川の一族竹原弘景が山名・大内方に寝返って国内各地を攻略した。

これに対して東軍は小早川熈平(ひろひら)に命じて弘景を討伐させ、とくに積極攻勢を企てた信賢は守護代武田基綱を分国に下した。

基綱は応仁二年三月山名の分国石見に侵入を計り、これを防いだ石見の国人上領頼恆らと太田口で交戦した。

一方備後守護山名是豊は京都の東軍方に属していたので、備後の国人は宗全方と是豊方に分裂して相争い、宗全方の山内豊成らがしだいに優勢になった。

東軍は隣国の備中守護細川勝久の軍勢と安芸の武田の軍勢を東西から備後に進攻させて是豊方を救援したが、十一月に至り細川勢も敗北したので、是豊は宗全方を討つため同月二十三日、みずから京都を出発して備後に赴き、東軍は備前の赤松勢を差し向けて是豊を応援させた。

なお戦乱の余波は九州にも波及した。既に応仁元年、大内勢の京都進出による大内氏分国の手薄に乗じ、肥前の少弐教頼が対馬の宗盛直とともに筑前に侵入し、博多・太宰府の間で大内勢の留守部隊彑父戦した。

しかし少弐・宗方の意図は成功せず、かえって大敗を喫し、教頼・盛直はともに討死を遂げた。

山城より東では、京極持清が応仁元年十月東陣からいったん分国に下って西軍方の近江守護六角高頼の高瀬城を攻略したが、やがて六角高頼勢は反撃に出て、東軍に属して同国守護となった従兄弟六角政堯の軍勢を長光寺城に襲って城を攻め取った。

それ以来近江の東西両軍は激しい攻防戦を繰り返し、二年十一月に至り、東軍は西軍のたて籠る守山城を占領し、引き続き高頼方の本拠観音寺城を攻めてこれを陥れた。

伊勢では国司北畠教具が二年七月、西軍土岐成頼の一族世保(よやす)政康の占領していた上箕田城を奪還し、続いて林崎・柳・若松・楠原の諸城を陥れて北伊勢一帯に勢力を及ぼした。一方成頼の分国美濃では、守護代斎藤妙椿が同年九月東軍の東常縁(とうつねより)の一族東氏数の郡上(ぐじょう)城を攻め落し、翌月には居益城を攻めて城将長江景秀父子を滅ぼした。 |

観音寺城の虎口 滋賀県蒲生郡安土町

応仁の乱は全国に拡大していった

|

斯波氏の分国尾張では国人加東軍義敏方と西軍義廉方に分れて争い、同年九月京都の東軍は飯尾(いのお)弥三郎を派遣し、義敏の嫡子松王丸(義寛)を援けて義廉方の国人を討伐させた。

同じく斯波氏の分国越前でも両党が争い、五月に斯波義敏がみずから下向して義廉方の国人を追い払ったので、同十月に西軍は反撃のため勇将朝倉孝景を帰国させ、孝景はこれより義敏方と戦ってしだいに分国内に勢力を伸ばした。また加賀では東軍の半国守護赤松政則の部将小寺某が同年五月西軍の富樫泰高の部将額(ぬか)某と戦ってこれを討ち滅ぼし、分国内を制圧した。

以上のように、畿内周辺を始めとして西は山陰・山陽から九州北部まで、乗は東海・東山・北陸にかけて、両軍の戦闘はみるみる拡大し、世をあげて戦乱の渦中に巻き込まれる状態となった。

これら各地方での戦乱勃発は、東西両軍が手詰りの戦況を打開するため遊撃部隊を敵の領内に侵入させたり、国人を誘って叛乱を起こさせたことにもよるが、元々各地方の国人の間には根深い対立があり、あるいは守護大名や守護代・請所代官などの内衆に対する反感がわだかまっていたから、わずかのきっかけでもたちまち戦乱の火の于は大きく燃えひろがったのである。

応仁二年はこのような戦闘の地方への分散・拡大のうちに暮れて、大乱は三年目の応仁三年(一四六九)を迎え、その四月には文明と改元されたが、戦いはいつ果てるという見通しもつかなかった。

もっとも洛中の合戦はますます不活発になり、三月十六日に細川勢が山名方の芝薬師堂の陣を夜襲し、火をかけてこれを陥れたことを除いては戦いらしい戦いもなく、両軍の動きはまるで休戦状態のようであった。洛外でも四月に西軍が西の岡の鶏冠井(かえでい)城を救援して東軍の谷の陣を攻め落し、西芳寺(さいほうじ、苔寺)や峰堂を焼いて東軍の守備兵を丹波に追い払ったほかには、格別の合戦も行なわれなかった。

しかし地方の戦線には前年以来の流動状態が続き、各地に執拗(しつよう)な局地戦が展開していた。

六月以来西軍が丹波に侵入し、七月には大内勢が摂津の諸城を攻め降したのに対し、東軍は安富又次郎らを丹波に急派し、山名是豊を摂津に派遣して挽回にっとめたので、摂津・丹波の戦局は一進一退を続けた。

近江では西軍の六角勢が観音寺城をいったん奪還し、ついで東軍多賀高忠の率いる京極勢が再びこれを陥れるといった攻防戦を繰り返していた。

山陽では安芸の東軍ふ早川熈平らが備後に討ち入って西軍の山内豊成らと戦い、山陰では伯耆の西軍が出雲に攻め込んで京極の部将尼子清定以下の東軍と交戦し、九州では豊後の守護大友親繁が東軍の勧誘に応じ、少弐頼忠と連合して、大内氏麾下の豊前・筑前・肥前の諸城を攻略し、大内勢を一時九州から駆逐するにいたった。 |

細川勝元書状、大友親繁宛 京都府八木町龍興寺

|

5 寝返り続出 top

文明二年(一四七〇)から三年(一四七一)にかけても、洛中の両軍対時にはこれといった変化は現れなかったが、両軍とも敵の分国に駐屯する有力部将を味方に引き込もうとして謀略戦に力をそそいだので、地方の形勢には一層目立った変動が起こった。

まず東軍の呼びかけに応じて西軍に叛旗を翻した大物は、大内政弘の伯父で、本国周防・長門を守っていた大内教幸入道道頓である。

管領細川勝元は文明二年の始め、道頓に書状を送って帰順を勧め、道頓・嘉々丸父子は離反を約束したので、勝元は幕府の安堵状を道頓父子に与え、道頓を守護に補任し、挙兵を促した。

そこで道頓父子は部将仁保盛安らとともに長門の赤間の関で挙兵するとともに京都の政弘の部将にも働きかけて寝返りを勧めた。

盛安の子仁保十郎らはこれに応じて翌三月京都東福寺の陣から東軍の陣中に加わり、やがて帰国して道頓の軍に加わり、五月には仁保弘有も摂津下島の戦線を離脱した。

こうなると下島に在陣中の山名政豊(宗全の嫡孫)らは狼狽して京都に引きあげ、西軍は恐慌状態に陥り、六月から七月にかけて逃亡者続出という事態になった。

大内政弘は東軍に降ろうとした部将杉七郎を斬って軍規を粛正するとともに、七月以来みずから主力をひっさげて勧修寺・醍醐・山科の東軍に猛攻を加えてこれを駆逐し、続いて摂津に進撃してこの方面の東軍を圧迫し、翌三年四月には山城木津の東軍を攻め、六月には河内に転じて畠山義就とともに政長勢を討つというように、積極的に畿内各地を転戦し、戦果を拡大して西軍の動揺を克服した。

一方政弘の分国では、有力部将陶弘護(すえひろもり)が政弘に呼応し、道頓が安芸の武田方に加勢の軍を出した隙をうかかって文明二年十二月、周防の玖珂に挙兵し、道頓の軍勢を撃破した。

道頓は石見の乗党吉見信頼の援軍を受けて反撃に転じ、政弘方の末武氏久らを討ち取ったが、陶弘護は石見の西党益田兼堯らの軍勢とともに長門に進んでこれを大いに討ち破った。

三年十二月に至り道頓はついに長門を捨てて豊前の馬嶽城に逃れたが、敵軍の重囲に陥り、力つきて自殺した。

凱歌を奏しか弘護は、続いて三万の軍勢を催して筑前に進攻し、太宰府を占拠していた少弐頼忠を圧迫し、ここに大内政弘方は再び周防・長門から九州の北部にまたがる分国を確保することができた。

大内氏の内部崩壊を図った東軍の企画が失敗に帰するとともに、今度は東軍の一部に西軍への寝返りが起こった。

まず文明二年九月、京極氏の内衆である所司代多賀高忠の一族多賀出雲守加西軍に応じて六角氏に味方したため、近江の京極勢はたちまち劣勢となり、高忠はいったん伊勢に逃れた。

翌三年(一四七一)正月、六角高頼は京都に進攻して東軍の側面を衝こうとしたが、高忠は細川成之・武田国信らの率いる京都の東軍に援けられて逆襲し、ようやく高頼を甲賀郡に駆逐して如意ヶ岳の陣に入った。

しかし三月に至り美濃の土岐氏の守護代である西軍の名将斎藤妙椿が同国の軍勢を率いて六角方を救援し、如意ヶ岳の国信・高忠らを攻めて討ち破ったので、六角高頼はしだいに勢力を挽回し、十二月には東軍の六角政堯を神崎郡の清水城に囲んで自刃に追い込むことに成功した。

安芸でも、文明二年末ごろから武田基綱(元綱)が兄の信賢に背いて西軍に内応し、信賢方の郡司らを討ち殺し、隣国周防の陶弘護と提携してたちまち国内に勢力を張った。

細川勝元は三年正月より内藤泰廉・小早川熈平らの国人に幕命を下して基綱を討伐させようとしたが、京都に在陣中の信賢が六月に病死したので、東軍の士気は振るわず、閏八月には有力国人の毛利豊元も基膕に属して備後三吉口の陣を撤収するに至った。

そのころ備後では東軍の備後・安芸守護山名是豊か再び帰国してみずから西軍追討にあたり、しだいに戦果を拡げていたのであるが、この有様では備後の東軍まで劣勢になるおそれが生じた。

管領細川勝元は武田国信を安芸に急派し、味方の国人児玉修理亮・麻原広顕らに将軍義政の内書を与え、国信に協力して毛利豊元を討つように命じるなど、懸命の対策を講じた。

安芸国内でも小早川盛景や豊元の弟毛利元家らは東軍の国信方を支持して基綱・豊元らの西党に抵抗したので、東軍はようやく安芸全域を西軍に奪取されることを免がれた。

結局のところ、誘降策による寝返りの続出は東西両軍を互いに悩ます結果となったのだが、これらの寝返りは、やはりことごとく大名の一族や被官の内部対立が根本原因だった。

長年にわたって内訌を続けていた畠山・斯波などの諸家では、もちろん大乱の始めから一族被官が分裂して東西両軍に属し、それぞれの国内でも血みどろの戦いを続けていたが、山名是豊や六角政堯のように大乱勃発とともに一族から離れて敵方に属するものもあった。

さらに戦乱が長期にわたるにつれて、大内・武田などの守護大名にも、多賀・毛利のような有力部将級の国人にも一族の内部対立があらわになり、敵方から利をもって誘われれば待ち構えたようにこれに応じるものを続出させたのであり、それがさらに地方の戦乱をいやが上にも紛糾させ、大乱を一層長期化させる条件となったのである。

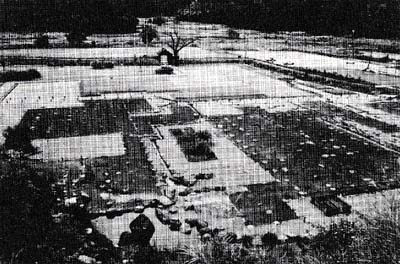

敵方の帰順と味方の離反で両軍ともI喜一憂した中で、東軍を最も勇気づけたのは越前の勇将朝倉孝景の帰順である。

孝景分西軍斯波義廉の部将として、緒戦の洛中の合戦に勇猛ぶりを発揮したことは前に述べたが、その後応仁二年(一四六八)閏十月以来、彼は本国越前に引きあげて東軍斯波義敏勢の越前侵入を駆逐し、続いて同じ西軍の部将甲斐八郎(敏光であろう)の一党と勢力争いを始めていたのである。

この孝景の実力に着目した管領勝元は、越前の守護職を与えるという大変よい条件で東軍側に誘ったところ、孝景は早速これに応じ、文明三年(一四七一)五月寝返りを宣言したのである。

同時に、京都の西軍の陣中にいた孝景の嫡子氏景も、山名宗全邸での酒宴の席からぬけ出して、そのまま勝元の陣にやってきた。 |

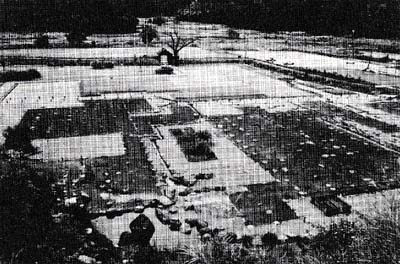

一乗谷朝倉氏館跡 福井市

|

大喜びした勝元はすぐさま義政に報告して孝景父子をそれまでの陪臣の身分から将軍家直参の大名に格上げし、約果どおり孝景を越前の守護に任じた。

さすがに有頂天になった孝景は立烏帽子・狩衣姿に威儀を正して一族被官の祝賀を受けたので、その振舞いは多数の国人の反感を買い、同年七月の鯖江・新庄の合戦では甲斐の一党に連敗を喫した。

しかし猛将孝景はすぐに失敗の原因をさとり、荘園を仮借なく押領して配下の国人に分与し、彼らを率いて甲斐一党に真剣な戦いをいどみ、ついに翌四年(一四七二)八月坂井郡長崎庄で大勝して甲斐八郎を加賀に追い払ってしまった。

京都の西軍は、摂津・丹波・若狭・伊勢などを東軍に塞がれたので越前を糧道にしていたが、孝景の越前制圧によってこの通路も途絶し、物資の不足に苦しむ状態に陥ったのである。

top

**************************************** |