|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章

三章 勝元の登場および宗全との対立

|

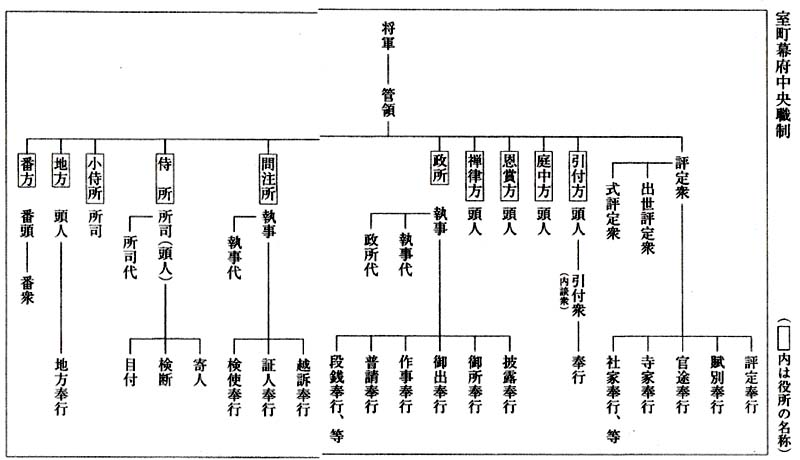

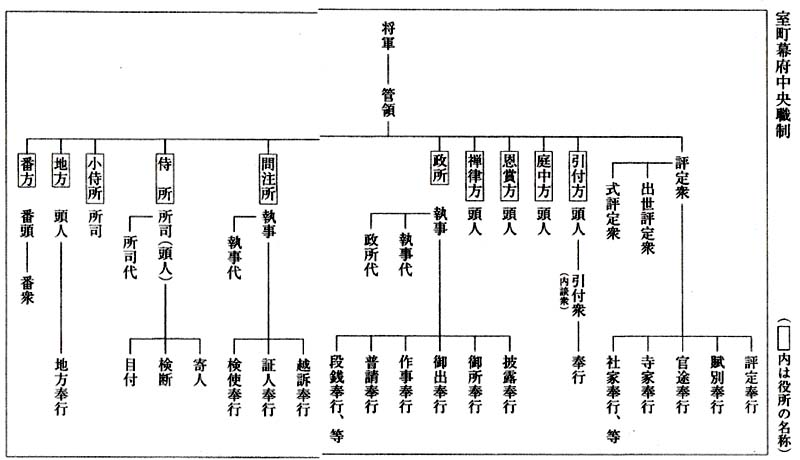

室町幕府の中央体制

|

1 若年の将軍と管領 top

嘉吉の乱で将軍家の権威がゆらぎ始め、山名持豊か大いに幅をきかすようになってから、細川勝元はようやく成人の域に達してくる。

勝元は、前にも触れたように管領持之の嫡子として、永享二年(一四三〇)に生まれた。

幼名を聴明六郎と言い、嘉吉の乱の翌年にあたる嘉吉二年(一四四二)八月、十三歳で父持之の死に遭ったので、早くも細川宗家すなわち京兆家の当主となり、幼将軍義勝の一字を賜わって勝元と称し、右京大夫(うきょうのだいぶ)に任じられた。

のち武蔵守を兼ねる。

彼は父の跡を継いで摂津・丹波・讃岐・土佐四ヶ国の守護を兼ね、細川分家の諸大名はそれぞれ和泉(二人で半国ずつ)・阿波・淡路・備中・三河の守護であり、合計九ヶ国守護という地盤を誇っていた。

嘉吉三年(一四四三)将軍義勝はわずか十歳で夭折し、一つ違いの弟義政(はじめの名は義成)が将軍家を継いだ。 |

|

|

やがて文安二年(一四四五)三月、時に十六歳の勝元が畠山持国に代って管領の職に任じられた。

このとき義政はまだ十一歳であった。こうして将軍家当主と管領がどちらも少年という状態が現出したのである。

かつて三代将軍義満も九歳で将軍家を継いだが、そのとき管領となって義満を輔佐した細川頼之は三十八歳の壮年だった。

また義教横死のあと、義勝が将軍となっだのは八歳だが、時の管領持之は四十二歳の分別盛りだった。 |

それにひきかえ、今度は管領勝元までが十六歳の少年なのだから、当分の間はとても独力で幼将軍義政を輔(たす)けて幕政を主宰する能力がある筈もない。

それなのにどうしてこんなに年の若い勝元が管領に選ばれたのだろうか。

実はこのころまでに幕府政治の運営の仕方にはかなりの変化が起こっていて、三管領四職などの家柄の大大名よりなる宿老数名が重要政務の相談にあずかるという慣習ができ上っていたのだった。

すでに四代将軍義持のころ、斯波義将(よしゆき)・義重父子、細川満元、畠山満家らが宿老として重んじられていたし、六代将軍義教も専制ぶりを発揮したとはいえ、やはり畠山満家・満則兄弟、山名時熈・斯波義淳・細川持之らの意見を無視することはできなかった。

ところがこれらの宿老は持之以外は皆、永享四年(一四三二)から七年(一四三五)にかけて亡くなり、黒衣の宰相といわれて義持以来の陰の実力者だった満済准后も永享七年に世を去った。

恐怖政治を布いた揚句に横死するという義教の悲運は、これらの宿老が在世していれば、かなり防止できただろうと思われる。

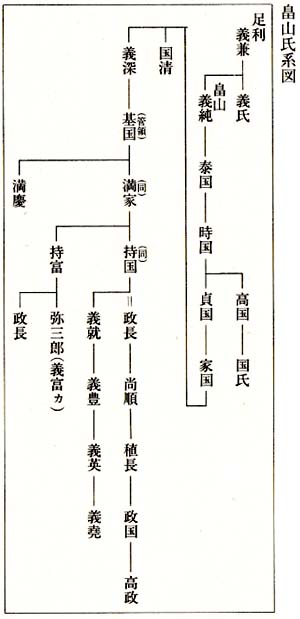

その後は、畠山家では義教にいったん排斥され、義教の死によって幕府に復帰できた持国が当主であり、また斯波(しば)家は義郷(よしさと)が当主で、これは義淳(よしあつ)の弟で始め僧侶たったが、義淳が実子なくして没したため還俗(げんぞく)して家を継いだ人で、いずれも力量、名望とも前代の宿老にはとても及ばなかった。

要するに家柄政治になっていたにもかかわらず人材が払底していたので、これが細川持之の死後三年にして若年の勝元の管領就任を許した大きな原因だったと思われる。

それに今一つは、細川一族の大名たちが宗家の京兆家を支持して結束し、幕府の中に大きな勢力を占めていたからである。

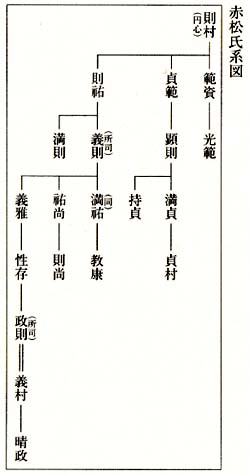

享徳・康正年間(一四五二〜五七)頃に成立した『埀孚以来御番帳』によれば、三職(さんしき、三管領)・御相伴衆・御供衆および番衆という格式で幕府に登用されていた諸将のうち有力な家は、三管領の家では畠山氏が十人、細川氏が九人、斯波氏が三人で、畠山・細川両氏の勢力がほぼ匹敵し、斯波氏はあまり振るわないことがわかる。

また四職の家では山名氏が八人、赤松氏が分家の有馬氏を入れて七人、京極氏が一人(但し佐々木氏全体では五人)、一色氏が二人となっており、山名・赤松両氏の張り合っていた情勢があらわれている。

細川一族では、持之の弟で典廐家(てんきゅうけ)をたてた持賢、嘉吉の乱に赤松討伐の大手の大将となった阿波守護で下屋形と称せられる持常、和泉半国守護の教春などが管領持之の死後も健在で、彼らが年若い宗家の勝元を盛り立てて、幕府の重鎮としての細川氏の地位を保っていた。

従って勝元を畠山持国に対抗して管領に推すためには、これらの一族のバック・アップが大きく働いたのだった。

宝徳元年(一四四九)、十五歳になった将軍義政は、四月十六日に盛大な元服の式を挙げた。このとき管領勝元は加冠、一族教春が理髪の役を勤め、そのほか打乱筥(うちみだれのはこ)、油須留(ゆする)、土器(かわらけ)、雑具などの役目はすべて細川一家の大名が引き受け、当日の椀飯(おうばん、饗宴)も管領勝元が調進した。

続いて同月二十九日義政はいよいよ征夷大将軍に任じられた。

細川一族が勝元を扶けて将軍家の晴の儀式を執り行なったところにも、細川家の結束がよくあらわれている。

このように勝元は管領家の嫡統であり、分家の諸大名が管領家を中心としてよく団結していたのだから、彼の管領としての地位は生まれながらにして約束されていたといっても差し支えないだから実力で父時煕の勢威を凌ぐに至った宗全と比べると、勝元の政権街道は、はるかに坦々(たんたん)としていたというべきである。

2 宗全の婿勝元 top

勝元は一族の援助を受けて二十歳まで四年間管領の職にあったが、義政が元服して正式に征夷大将軍となっだのを機会に、管領の職を、いったん前管領畠山持国入道徳本に譲った。

そうして持国が三年間勤めたのち、再び勝元に管領を譲り渡したので、享徳元年(一四五二)十一月、二十三歳で再びこの職に就任した。

なぜ一応は持国を立てなければならなかったかというと、それは宗家が河内・紀伊・越中守護、分家が能登守護という畠山一族も、幕府のうちになかなかの勢力を占めていたし、当の前管領持国入道が宝徳元年(一四四九)にはすでに五十三歳で、宿老の乏しい当時の幕府の中では、三管領中第一の長老であったから、尊重しないわけにはいかなかったのである。

だが勝元が持国を尊重し、交代で政権を担当したといっても、それは表面上だけのことで、その蔭では持国を孤立させてその勢力を弱めるための術策をめぐらしていた。

嘉吉の乱後おおいに羽振りをきかし野心家と評判されていた山名宗全に近づき、宗全の女(むすめ)を夫人に迎えて、勝元が宗全の婿となったのもそのためであったに違いない。

この政略結婚の行なわれた年月は明らかでないが、前に述べた嘉吉三年(一四四三)九月の尊秀王らの神器盗み出し事件のときに、

「細川もこの事件に関係しているというのは、山名の縁者だから不審でない」と噂されているところから見て(看聞御記)、少なくとも勝元が管領になる前々年の嘉吉三年、すなわち十四歳のときには、すでにこの縁組(少なくとも婚約)が行なわれていたことがわかる。

だから勝元が十六歳で管領となったときにも、当時はまだ持豊と称していた宗全の肩入れがあったことと思われる。

宗全としても、三管領中一番勢力のある細川家と姻戚になって、ますます権勢を強めようという思惑があったに違いない。

宝徳三年(一四五一)七月、宗全の被官大田垣某の家来が、勝元の被官豊田出雲の家来を殺した事件があったが、宗全は直ちに下手人を勝元の許に引き渡したので無事に解決した。これなども、宗全が勝元と提携していたので、それ以上の問題とならなかったのである。

宗全と提携して管領の座を確立しようとする勝元にとって好都合なことに、競争相手の畠山持国は年長とはいえ、縁故に引かれて依怙贔屓(えこひいき)するような人物で、あまり有能な為政者でなかった。

それは小笠原氏の内訌や富樫氏の内訌に対する持国の処置にあらわれている。

信濃の守護小笠原氏では、嘉吉二年(一四四二)当主政康が没し、その嫡子宗康が家臣らに扶けられて相続したところ、政康の甥持長(政康の庶兄長将の子)が相続権を主張して争い、幕府に訴えた。

幕府は持長の主張は論拠薄弱と認めて却下しようとしたが、持長の母(長将の後家)は管領畠山持国の妻になっていたので、持長は母の縁を頼って持国に頼み込み、持国も持長の頼みを承知して、判決を無理に曲げて、持長に家督相続の安堵状(あんどじょう)を与えた。

そのため小笠原家の一族家臣は両方に分れて戦い、やがて宗康は戦死したが、その弟光康が立って持長に抗戦し、信濃一国に争乱が絶えない状態となった。

小笠原氏の内訌と同様、持国の私曲によって紛争を激しくしたのは加賀の守護富樫氏である。

さきに守護富樫教家は将軍義教から排斥されて嘉吉の変の直前に出奔したので、時の管領細川持之はその弟を還俗させて烏帽子親(えぼしおや)となり泰高と名付けた。

まもなく義教が謀殺されたので教家は家臣に扶けられて加賀に乱入し、加賀の守護に復帰しようとして、嘉吉三年(一四四三)二月、管領畠山持国に運動した。

持国はこれを許し、代官を派遣して教家を援助し、泰高を廃そうとしたので、加賀の守護代山川八郎は持国の処置の不当を憤慨し、叛乱を起こして泰高を扶けようとした。

持国は幼将軍義勝の命令を出して泰高を追討しようとしたところ、八郎とその父は泰高を赦して教家・泰高兄弟を各半国守護にすることを願い、検使の前で切腹した。

八郎の父は扇に次の辞世の歌を血書した。

| あづさ弓五十(いそじ)をこゆる年浪の まことの道に入(いり)にけるかな |

世人は山川父子の忠烈を誉めたたえたが、これ以来、富樫家の一族家臣は教家方と泰高方に分れて戦闘を繰り返した。

持国は教家を援け、教家が文安三年(一四四六)に亡くなると、その子成春を支援し、一方勝元は泰高を援けて援軍を送ったので、富樫家の内輪もめは畠山・細川両家の政争の道具となってしまった。

3 畠山家の分裂と持国の死 top

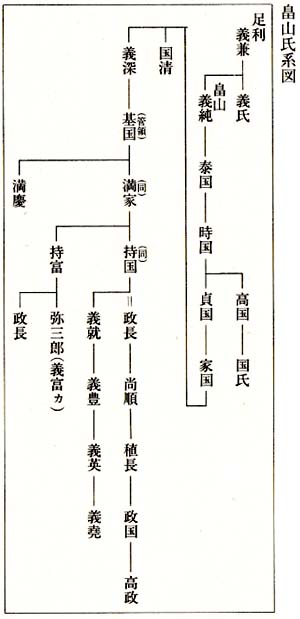

そうこうするうちに、今度は畠山家自身にお家騒動がもち上り、持国は他家の援助どころでなくなってしまうのである。

持国には長年実子がなかったので、甥の弥三郎(義富か)を養子にして、ゆくゆくは家を継がせる約束をしていた。

ところが晩年になって妾腹に実子義就(よしなり、初めの名は義夏)が生まれた。

持国は養子弥三郎の手前、いったんは義就を僧侶にしようとしたが、とてもふびんで決心がつかない。

頼まれれば他家のことでも理非曲直をまげる持国のことである。

まして自分の問題だから、結局実子の愛情にひかれて弥三郎との約束を反故(ほご)にし、宝徳二年(一四五〇)六月義就を家督に決めてしまい、将軍義政の安堵状を申し受けて所領・分国を悉く義就に譲り渡した。

しかし畠山家の御内(直臣)の中でも重臣の神保越中守・同宗右衛門・遊佐長直らは日ごろ弥三郎に心を寄せていたので、持国の振瓣いを恨み、弥三郎を立てて義就を除こうと同志を募って密謀をこらし始めた。

享徳三年(一四五四)四月その隠謀が露顕し、怒った持国は家臣遊佐国助らを遣わして越中守・長直らを襲わせた。

越中守は殺されたが、長直・宗右衛門らは山名宗全の邸に逃れ、弥三郎も逃げ出して細川勝元の邸に匿まわれた。

この騒動には、すでに宗全と勝元が弥三郎方の隠謀を陰から操って、畠山家の分裂を煽っていたことがはっきりしている。

宗全と勝元が弥三郎を援助していることを知った持国は、ますます怒って、義政の御教書(みぎょうしょ)を申し下し、弥三郎追討の兵を起こしたため、京都は物情騒然となった。

しかし家臣の多くは持国・義就父子から離れて弥三郎方に走り、宗全・勝元も公然とこれを援助したので、勢いを得た弥三郎党は八月二十一日持国の邸を襲撃して火をかけたため、義就は遊佐国助に助けられて伊賀国に落ちのび、持国はやむをえず建仁寺の塔頭(たっちゅう)西来院に引き籠った。

翌月、遊佐長直らは持国をなだめて邸に連打屆し、勝元は宗全とともに義政に願って弥三郎を持国の家督に決めたが、十二月になって義就も招かれて京都に還ったので、今度は弥三郎が不安を懐き、分国河内に出奔して兵を集め始めた。

実権を失った持国は失意のうちに翌康正元年(一四五五)三月病死し、畠山氏の一族被官は完全に二派に分裂して、永年にわたり内訌を繰りひろげることとなる。

4 宗全、赤松一族を討つ top

婿の勝元と組んで畠山氏を分裂させて持国を政界から追い落した持豊は、もはや自分に対立する宿老はないと、ますます憍慢(きょうまん、コザトとハシ)の風を募らせ、将軍義政からも疎んじられるようになった。

細川一族とすれば、持豊は勝元の臭だといっても、それだけにかえって細川家の勢力にとって始末の悪い目の上の瘤である。

共通の政敵持国を没落させた山名・細川両氏は、遅かれ早かれ対立を免れない。

ところで宝徳元年(一四四九)細川持常が急死し、その養子である甥の成之(しげゆき、初め久之という)が下屋形を継いだ。

この成之は勝元よりも四歳年下だが、なかなかの智恵者であり、細川家将来の安全のため、今のうちに宗全の勢力をそぐ必要があると考えた。

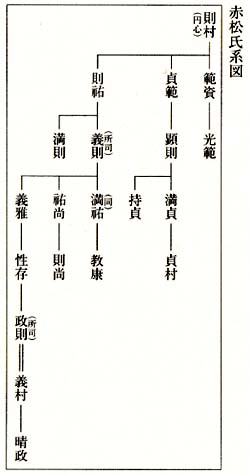

そこで成之は享徳三年(一四五四)の冬、畠山氏の騒動部一段落するかしないかのうちに、早くも将軍義政に運動して赤松満祐の甥(弟祐之の子)則尚(のりゆき)を召し出して幕府に出仕させ、播磨・摂津等のうちに所領を与えることとした。

没落した赤松家を再興させて、播磨守護を兼ねている宗全を牽制させるのが目的であることはいうまでもない。

義政が赤松則尚を召し出したことを知った宗全は大いに義政を恨んで、「将軍が親の敵(かたき)の赤松を取り立てるとは何事か」と罵った。

成之らはこの旨を義政にしきりに告げ口した。

義政は宗全の畠山持国排斥を不愉快に思っていた矢先だけに、大いに怒り、十一月二日の夜、幕府に軍勢を集めて追討の旗を掲げ山名の邸に押し寄せて宗全一家を討ち果すことを決めるとともに、則尚を播磨に攻め込ませて旧赤松分国を奪還させようとした。

急を聞いた勝元は、臭宗全を見殺しにできないと、その夜にわかに逐電して東山の五大堂に籠ったので、山名追討軍の主力になる筈だった細川の一族被官も続々と幕府軍から脱け出して東山に集まった。

手筈の狂った義政は山名追討をあきらめざるをえず、さらに勝元は宗全に誓約書を書かせて義政に差し出したので、十二月三日義政は宗全の子息教豊・是豊、孫政豊らに出仕を許し、宗全には嫡子教豊に家督を譲り渡し、分国に退去して隠居するように命じた。

勝元は男宗全の赦免を喜んで、御礼として太刀・馬などを義政に献上した。

さすがに宗全は不本意ながら義政の命令に従って但馬に引き揚げたので、宗全の追放を喜んだ赤松則尚は、一族有馬小次郎らを従えて播磨に侵入し、檀特山に拠点を築いて国人どもを味方にし、室山にたて箭っている宗全の嫡孫政豊のもとに攻め寄せた。この報告を聞いた宗全が、いつまでも但馬におとなしくしている筈はない。

翌康正元年(一四五五)五月、宗全は但馬を進発して播磨に打ち入った。

先陣は大田垣、二陣は田結庄(たゆうしょう)、左は山口・富田、右は垣屋・足達(あだち)、小荷駄は滑良(なめら)が奉行し、その勢都合一万三千余騎という。

宗全は、普当山に陣取って檀特山の敵をひと責めしたが、すぐには落ちないのを見るやこれを打ち捨て、播州平野北端の要衝書写山の坂本に進出し、室山の政豊を囲む敵の背後を脅かした。

政豊を攻めていた赤松方は宗全の猛威をおそれ、一戦にも及ばずわれ先に退散し、これを聞いた檀特山の敵も総崩れになって逃げ去った。

宗全は直ちに追撃に移り、則尚に追い討ちをかけたので、則尚は備前の鹿久居(かくい)島まで落ちのびて力つき、家の子郎党二十一人とともに三十一歳を一期(いちご)として自害して果てた。

さきの文安二年(一四四五)と今度の康正元年(一四五五)と二回にわたって再興運動を図った赤松一族を叩きつぶした宗全は、隠居というのも名目ばかり、例えば康正二年(一四五六)六月に備後の国人山内首藤(やまのうちすどう)泰通に、備後・播磨両国内の所領を安堵しているように、分国の庶政を取りしきり、被官に恩を施して勢力を培った。

やがて追放のほとぼりもさめた長禄二年(一四五八)八月義政の赦免を受けて上洛し、再び宿老として幕政にあずかり、その十一月からは畠山義忠と二人で室町の幕府新第の造営工事の責任者として活躍した。

義政も諸大名も宗全の高慢を嫌いながらも、その実力をどうすることもできなかったのである。

5 宗全・勝元溝を深める top

細川成之をはじめ宗全の勢力削減を企てた細川一族は、取り立てた赤松則尚が逆に滅ぼされて、ますます宗全がわが物顔に振舞うのを口惜しく思い、またさきには肩宗全のために助命運動をした勝元も、一族の意向に押されて宗全を嫌うようになった。

ここに細川氏の宗全排斥にとって恰好の材料である赤松氏再興運動がまたしても起こってくる。

さきに嘉吉三年(一四四三)の神璽(しんじ)宝剣奪取事件のとき、宝剣は取り戻されたが、首魁の尊秀王らは神璽を携えて行方がわからなくなっていた。

ところが南朝の皇胤で自天王・忠義王と称する兄弟が、吉野の山奥大台ヶ原山の谷間にこの神璽を奉じて潜み、自天王は天皇と称し、長禄元年(一四五七)十月、南朝の遺臣を集めて吉野金峰山(きんぷさん)を襲撃した。

報告を受けた幕府は対策を講じようとしたが、大和の国民(興福寺被官の大和国人)越智家栄がこれを追い払ったと注進したので、そのままにしておいた。

一方赤松の牢人たちは則尚の滅ぼされた後、内大臣三条実量の被官になっている赤松旧臣石見太郎左衛門尉らが中心となって、康正二年(一四五六)以来、義政に赤松家再興を運動していたところ、たまたま右の事件が起こったので、二王子を討って神璽を奉還すれば、家門再興を認めようという後花園天皇の綸旨(りんじ)と義政将軍の内書を頂いた。

赤松牢人間島彦太郎・小寺藤兵衛入道・丹屋帯刀左衛門・四郎左衛門兄弟らは吉野に向かい、偽って自天王・忠義王に仕え、長禄元年(一四五七)十二月、二王子を襲って討ち殺し、神璽を奪った。

神璽は吉野十八郷の郷民らに奪還されたが、小寺藤兵衛入道は越智家栄らと謀略をめぐらし、翌二年八月、郷民から神璽を騙し取って帰京し、朝廷に納めた。

そこで神璽奉還の功により幕府は約束通り赤松家の再興を許し、満鉐の弟で満禰とともに自害した義雅の孫で、当年わずかに五歳の政則を立てさせ、これを加賀半国の守護とし、かつ備前新田荘・出雲宇賀荘・伊勢高宮保を所領として与えた。

加賀は前述の守護富樫家の内訌の結果、畠山持国の扶けた成眷が、持国の勢力失墜によって没落したので、その跡を赤松政則に与えたのである。

だからこれは将軍義政から任じられたとはいえ、実際には緇川勝元が赤松遺臣の行動を支援し、功績を立てる機会を与えて政則を取り立てたことが明らかであり、その目的はいうまでもなく宗全牽制のためだったのである。

それ以来、赤松政則はしばしば義政将軍に引見されて目をかけられたが、面白くないのは宗全・教之らの山名一族である。

政則がその所領となった備前新田荘を接収しようとすると、備前の守護である教之はこれを拒否し、長禄三年(一四五九)六月、同地で両方の武士が戦った。

義政や勝元は政則を援け、幕府の使者を派遣して引き渡しを命じたので、宗全・教之はますます憤激した。

政則の分国になった加賀半国についても、宗全は富樫成春を援けて実力で政則方の入国に抵抗させ、一方義政に成春取り立てを運動して、翌寛正元年(一四六〇)十月、成春の赦免に成功した。

こうして加賀をめぐる紛争は勝元が富樫泰高と赤松政則を援け、宗全が富樫成春を援けて、ますますこじれていった。

なお宗全は、赤松家再興のために運動した石見太郎左衛門尉を憎んで、長禄三年十一月、郎従に命じて石見を闇討ちにして殺しており、宗全の報復はこんな軽輩の上にもおよんだ。

さきに相提携して畠山持国の排除に努めた宗全と勝元は、その成功とともに一転して相対立し、このように両雄が事ごとに睨み合う形勢へと移ったのである。この両将は前に述べたように家風にも違いがあり、年齢も離れているが、性格的にも相容れないものをもっていたようである。

6 宗全の性格 top

宗全は曾祖父時氏や父時熈に優るとも劣らない実戦型の猛将で、性質はあくまで傲岸不遜、自分の武力や軍功に自信満々であった。

多血質な性格に似つかわしく顔色甚だ赤く、そのため赤入道と渾名(あだな)されていた。

嘉吉三年(一四四三)九月、山名教清か鞍馬寺に参詣したとき、途中まで出迎えた被官が、市原野で郷民と闘争したという事件がある。

おそらく宗全も軍神として有名な鞍馬山の毘沙門天を平生信仰していたのであろう。

大徳寺の一休和尚は「山名金吾は鞍馬の毘沙門の化身」と題し、

鞍馬多門(くらまのたもんは)赤面顔(せきめんがん)

利生接物(りしようものにせつし)現人間(にんげんにげんず)

開方便門(ほうぺんもんをひらけぱ)真実相(しんじつのそうあり)

業属修羅(ごうはしゅらにぞくし)名属山(なはやまにぞくす) |

という狂詩を賦して、宗全は毘沙門天の生まれ変りだから赤ら顔で戦争が好きなのは生まれつきなのだと諷刺している。

生来無風流な人間であったらしく、宗全の趣味についてはほとんど伝えるものがない。 |

一休宗純画像 東京国立博物館

|

毘沙門天像 京都市鞍馬寺

|

| ただ文正元年(一四六六)正月二十二日義政の山名邸御成りのときの連歌会で、義政の

|

という発句(ほっく)に、亭主の宗全が

という二の句をつけ、義政の弟義視が

という三の句を詠じているから(蔭凉軒日録)、宗全も少しは連歌を脉んだことが知られる。

しかし連歌は当時一種の社交術として流行していたものだし、殊に義政はこれが大好きで、毎日のように連歌会をやっているのだから、宗全も付き合いの必要上、人並みに多少の心得をもっていただけの話であろう。

現にこの宗全の二の句は少しも面白味のない月並な句に過ぎない。

また彼は前述のように、宝徳二年(一四五○)南禅寺に真乗院を建て、かつ入道したが、格別禅道修行に励んだ様子もなく、これも当時の慣習に従った入道に過ぎないようである。

中世に流行した競技に、大を馬場に放ち騎馬で追いかけて鏑矢で射る犬追物(いぬおうもの)があった。

宗全の次男是豊が文正元年(一四六六)に記した奥書(写本では巻頭に移っている)のある『山名家犬追物記』には、冒頭に持豊(宗全)自身の文章があり、それには山名時義が犬追物を好み、時煕も功者だったので、持豊が八ヶ国守護を賜ったとき、山名家に伝わる犬追物の故実を正すため、但馬へ京都から名士等を集めて筆録したのがこの書であると明記してある。

だから宗全は父祖伝来の犬追物の巧者だったに相違ない。現に自邸で諸大名を招いてこの競技を催したことも知られているし、将軍義政夫妻の来臨を得て細川勝元の馬場で催されたときも宗全はみずから出場している。

このように和歌・連歌や禅道修行よりは、犬追物が得意というのは、いかにも武骨な宗全らしい好みである。 |

犬追物絵巻 国立歴史民俗博物館

|

室町末期に書かれた『塵塚物語』という逸話集には、次の有名なエピソードが載っている。

原文は少し冗長だが、掲げておこう。

山名宗全が或大臣に与えた問答事

山名金吾入道宗全、いにし大乱の比をひ或大臣家にまいりて、当代乱世にて諸人これにくるしむなど、さまざまものがたりして侍りける。

折ふし亭の大臣ふるきれい(例)をひき給ひて、さまざまかしこく申されけるに、宗全たけくいさめる者なれば、臆したる気色もなく申(もうし)侍るは、

「君のおほせ事(ごと)一往はきこえ侍れど、あながちそれに乗じて、例をひかせらるる事しかるべからず。

凡例(およそ)といふ文字をば、向後は時といふ文字にかへて御心えあるべし。 |

山名宗全書状 東京・前田育徳会尊経閣文庫

|

それ一切の事はむかしの例にまかせて、何々を張行あるといふ事、此宗全も少々はしる所也。

雲のうへの御さたも、伏してかんがよるに勿論なるべし。

夫(それ)和国神代より天位相つづきたる所の貴をいはば、建武元弘より当代までは、皆法をただしあらたむべき事なり。

乍憚(はばかりながら)君公もし礼節をつとめらるるに、いにしへ大極殿のそこそこにて、何の法礼ありといふ例を用いば、後代其(その)殿ほろびたるにいたりては、是非なく又別殿にておこなはるべき事也。

又其別殿も時ありて若(もし)後代亡失せば、いたづらなるべきか。凡例(およそ)と云は其時が例也。

大法不易(ふえき)政道は例を引(ひい)て宜しかるべし。

其外の事いささかにも例をひかるる事心えず。

一概に例になづみて時をしられざるゆへに、あるひは衰微して門家とぼしく、あるひは官位のみ競望(けいもう)して其智節をいはず。

如此(かくのごとく)して終(つい)に武家に耻かしめられて、天下うばはれ媚をなす。

若(もし)しゐて古来の例の文字を今沙汰せば、宗全ごときの匹夫、君に対して如此同輩の談をのべ侍らんや。

是はそも古来いづれの代の例ぞや。是則時なるべし。我今いふ所おそれおほしといへども、又、併(しかしながら)後世にわれより増悪のものもなきにはあるべからず。

其時の躰によらば、其者にも過分のこびをなさるるにてあるべし。

いまよりのちはゆめゆめ以てこころなきえびすにむかひて、我方の例をのたまふべからず。

もし時をしり給は大身不肖なりと云ども、宗全がはたらきを以て、尊主君公みな扶持したてまつるべし」

と、苦々しく申ければ、彼の大臣も閉口ありて、はじめ興ありつる物がたりも、皆いたづらに成(なり)けるとぞつたへきき侍(はべり)し。是か非か。

|

儀式典礼のしきたりにくわしい公家のある大臣が、朝廷の昔の例などばかり得意顔に言い立てたのを、宗全が

「そんな例などは今の世に何の役にも立だない。その時その時の時勢こそ大切なのだ」

といってやり込めたというのである。

いかにも宗全ならそのくらいのことは言いそうであり、ともかく実力一点張りで、古来の伝統などは物としない宗全の面影を伝えている話である。

7 勝元の教養と奢侈 top

|

細川勝元自筆書状 京都市妙心寺龍泉庵

|

京都府八木町 龍興寺

|

父時熈のめがねにかなって家督を継いだだけあって、宗全はこのように権勢を張ることだけに生き甲斐を感じているような男だったが、一方の勝元はそれほど権勢欲をむきだしにした人間ではなかった。

勝元は当時の武将としては、なかなかの教養を積み、豊かな趣味を持っていた。彼は宝徳二年(一四五〇)六月、京都に例の石庭で有名な龍安寺(りょうあんじ)を建立し、妙心寺の義天禅師を開山に招じ、寺領を寄進した。

また丹波にも龍興寺という禅寺を建て、これも義天を開山としている。

それだけでなく、勝元はこの義天禅師について禅の修行に励み、義天の死後は雪江和尚に参禅してその指導を受けた。 現に勝元は雪江に次の自筆の手紙を書き送っている。

久シク御目ニカカリ候ハヌ間、御目ニカカリタサ、申アゲ候ニコトクラズ候。

サテモサテモオウセニヨリ候テ、碧巖ノ参コトユキサウニ候間、イツカク御扶持ノイタリトカタジケナク、カシコマリ入候、此御恩ヲバ、生々世々マデ、ワスレ申事アルマジク存候、ヨロヅ筆ニツクシガタクテ候、此ヨシ御ヒロウアルベク候、

妙心寺寺衣御中 右京大夫勝元(花押)

(龍泉庵文書) |

文中の『碧巖録』というのは、中国宋代に成立した禅の修行の代表的な指南書である。

勝元はこの書物を研究して、禅の精神を会得しようと努めていたのだから、勝元の禅学研究は、俗人としてはかなり本格的な域に達していたことがわかる。

また勝元は後には医学をも研究し、色々の医書を調べただけでなく、自分で『霊蘭集』という医書を著述したくらいだった。

彼はまた絵心があって、達磨(だるま)大師の絵を描いて五山の僧龍沢にその賛を記してもらったこともあり、信州諏訪の某から献上された純白の鷹を愛育していて、みずからこれを写生し、五山の僧周鳳と霊彦に賛を書いてもらったこともある。

和歌の嗜みもあり、宝徳二年(一四五〇)には美濃の郡上城主で歌人として有名な東常縁(とうつねより)に歌道の指導を依頼している。 勝元の和歌として |

細川勝元木像 龍安寺

|

寄舟雑

おほ海のかぎりもしらぬ浪の上に あはれはかなく船の行(ゆく)みゆ |

などという詠草が伝えられている(武林拾葉)。

鷹を愛育した事実から見て、勝元は鷹狩にも相当凝っていたらしいが、猿楽や犬追物も、宗全をはじめ他の諸大名に劣らず熱心だった。

寛正六年(一四六五)八月二十二日には、勝元の馬場を競技場として盛大な犬追物が開催され、義政夫妻と義視が在京の諸大名一同を従えて臨場し、時の管領畠山政長以下、細川・山名・一色・土岐・伊勢・小笠原の各大名が美々しく着飾った騎馬武者姿で技をきそった。

さらに同月二十八日にも同じ馬場で犬追物を催しているし、その後にも義政を招いて開催したことが何回もあった。

これらの趣味からもわかるように、勝元の生活ぶりは大層派手であり、衣食住とも非常に贅沢だった。

寛正二年(一四六一)、あたかも三年続きの大飢饉の最中、建仁寺の大極和尚は右京兆勝元の豪奢な生活を次のように記している。

「京兆の邸宅の床座器物の設備を見ると、殆んど王侯の家のようだ。

前面には池水を湛え、鳧・雁が飛翔し、亀・魚が泳いでいる。

白い鶺鴒(セキレイ)や碧(あお)い鸚鵡(オーム)の類を黄金の籠に飼っている。

思うに彼は龍安寺の義天禅師に参禅してほぽ奥儀を悟り、かつ慈悲の心を発し、飢民に食を与えて救済もしている。

しかもこの園池を所有しているのだ」といって「当世、『衆人とともに楽しむ』というのは、只京兆のことか」と書いた。

実に辛辣な皮肉である(碧山日録)。

なお、例の『塵塚物語』も勝元の生活を次のように描写している。

細川勝元淀鯉料理之事

応永よりこのかた管領三職の人々、以ての外に威をまし、四海挙て崇敬する事将軍にまされり。

これも御当家前代のうち、あるひは還俗の国主もあり、あるひは早世の君もあり。

赤松がごとき君を殺し奉る逆罪の聞えもあり。その外の事大小となく、公方は耳のよそにきこしめして、万人三職のはからひにて、御家督の口入も取つくろひけるによりて、おのづから代々に勢をくわへ、万卒これにおそるる事虎狼のごとし。

就中(なかんずく)去る管領右京大夫勝元は一家不双の栄耀人にて、さまざまのもてあそびに財宝をついやし、奢侈(しゃし)のきこえもありといへり。

平生の珍膳妙衣は申(もうす)に及ばず、客殿屋形の美々しき事、言語道断なりと云々。

此人つねに鯉をこのみて食せられけるに、御家来の大名、彼(かの)勝元におもねりて、鯉をおくる事かぞへがたし。

一日ある人のもとへ勝元を招請して、さまざまの料理をつくしてもてなしけり。

此奔走にも鯉をつくりて出しけり。相伴の三四人うやくしく陪膳せり。

扨(さて)鯉を人々おほく賞翫(しょうがん)せられて侍るに、勝元もおなじく一礼をのべられけるが、

「此鯉はよろしき料理」と計(ばかり)ほめて、外のこと葉はなかりけるを、勝元すすんで、

「是は名物と覚え候。さだめて客もてなしのために、使をはせてもとめられ候とみえたり。

人々のほめやう無骨なり。それはおほやう膳部を賞翫するまでの礼也。

折角のもてなしに品をいはざる事あるべうもなし。此鯉は淀より遠来の物とみえたり。

そのしるしあり。外国の鯉はつくりて酒にひたす時、一両箸に及べば其汁にごれり。

淀鯉はしからず。いかほどひたせども汁はうすくしてにごりなし。是名物のしるし也。

かさねてもてなしの人あらば、勝元がをしへつること葉をわすれずして、ほめ給ふべし」と申されけるとなり。

「まことに淀鯉のみにかぎらず、名物は大小となく其徳あるべきもの也。かやうの心をもちて、よろづに心をくばりて味ふべき事」

と、その時の陪膳の人の子、あるひとのもとにてかたり侍るとぞ。 |

勝元の生活が大変華美で、食道楽だったことを伝える逸話であるが、この話から見ても、彼は宗全のように剛腹な人物ではなく、もてなしに対する心くばりに気をつかうような大分こまかい神経の持主だったらしい。

龍安寺の所蔵している勝元の木像を眺めても、一応の風采ではあるが、やはりいくらか神経質そうな顔つきをしている。

8 風雅と策略の細川一族 top

勝元がひとかどの教養や趣味を身につけたのは、前に述べたような細川家代々の家風によるものであり、さらに義政将軍の豪奢な生活を中心とする東山時代の文化的雰囲気が一層それを促したものに違いない。

勝元の参謀格であり、阿波・三河の守護を兼ねた細川一族の重鎮、成之(しげゆき)のごときは、勝元よりも一層の教養人だった。

成之は犬追物や蹴鞠もよくしたが、特に絵画は素人の域を越えた名手で、仏画は雪舟に学び、観音・達磨等の像を描き山水画も能くしたが、村田楽(でんがく)図や芙蓉(ふよう)・杜若(かきつばた)・麝香(じゃこう)・榴実(りゅうじつ=ざくろの実)などの図も知られていた。

『扶桑名公画譜』には成之の描いた彩色の達磨像を「精神活動し、眼晴人を射る。

唐宋名画と雖も豈之を企及せんや」と賞讃している。

彼は和歌・連歌にも堪能で、三条西実隆・一条冬良・冷泉(れいぜい)為広・青蓮院(しょうれんいん)尊応准后(じゅごう)らの公卿・門跡の教養大とも歌道を通じて交際し、「道空百首」という家集があった。

連歌は宗祗や猪苗代兼載など当時一流の連歌師と付き合い、宗祗の「新撰菟玖波集」に道空法師の名で十五首入撰しているほどであった。

猿楽にも趣味が深く、自邸で手猿楽(素人の能)を催しているし、延徳元年(一四八九)尊応准后が阿波勝瑞(しょうずい)の館に成之を訪ねた時は和歌の贈答をした上、猿楽の秘事などを尊応に語った。

成之は分国阿波に慈雲院(丈六寺)という禅寺を建て、一丈六尺の観音座像を安置した。

この伽藍および本尊は今も徳島市の郊外に見事な姿を伝えている。

文明十年(一四七八)四十五歳で出家して道空と称したが、世の常の入道でなく全く禅に心を傾けて晩年には完全な禅僧の生活を送り、慈雲院大川道空禅師と称せられ、永正八年(一五一一)七十八歳の生涯を終っている(後藤捷一氏「慈雲院道空細川成之伝」)。

丈六寺境内にある墓も無縫塔(むほうとう、卵塔=らんとう)という禅僧の墓碑の形式である。

有力な一族にこの成之のような当代一流の風雅の士を出していることからも、勝元をとりまく洗練された文化的雰囲気がわかる。 |

丈六寺三門 徳島市

|

政治の面にもこうした気風が反映し、宗全のような思い切った武断的なやり方を避ける風があったようである。

それは外記(げき、朝廷の書記官)中原康富の日記『康富記』に記されている次の小事件にもあらわれている。

細川持常(成之の養父)の御内(近臣)に七条某という者があり、文安五年(一四四八)七月二十一日の夕暮れ、その七条の召し使う十六、七の小者が辻切りに斬り殺された。

その小者の母親は七条の家に走って行って、

「息子は幕府の奉行人飯尾加賀入道(為行、法号真妙)の元の家来に殺されました」といって泣き叫んだ。

七条は怒って、加賀入道の邸に攻め寄せようとしたので、主君の持常はこれを止めて、加賀入道の邸へ使いをやって、このことは本当かと問合わせた。

加賀入道の次男飯尾四郎左衛門尉は一族の飯尾肥前入道(永祥、為行の弟か)とともにその夜持常の邸に出向いて

「これは全然関知しないことです」と申し入れたが、その夜は持常は深酒をしていて二人に逢わないで帰した上、折返し

「下手人を差出して貰いたい」と催促したので、四郎左衛門は

「われわれは事件に関係がない以上、下手人を出すことはできない。証拠があるなら見せていただきたい」

といって断った。

持常は管領勝元に訴え、勝元からまた飯尾加賀・肥前の許に使を派遣して「たとい責任がないといっても、下手人を出して貰えれば、穏便に済ますように口入(くにゅう、斡旋)しよう」と申し入れた。

飯尾家では「管領の斡旋があったから下手人を差出したというのでは、やはり自分の小者が犯人ということになってしまうから、差出すことは出来ない」と拒絶した。

勝元は将軍義政にこれを訴え、義政は幕府へ肥前入道と四郎左衛門を呼びつけて、

「下手人を出して無事に解決せよ。お前たちがやらせたのでないことは聞いて承知している」

といった。彼らは

「このように責められたため、全く関わり知らないことで下手人を出したとあっては、弓矢の義理が立ちません」と抗弁して退出した。義政からこれを聞いた勝元は、なおも「持常が承知しないから」

といって迫ったので、とうとう二十三日の夜に、加賀入道・四郎左衛門父子は下手人なるものを義政の許に差出した。

義政は勝元にこれを知らせ、勝元は持常にその下手人を引き渡した。

持常は下手人を見て、すぐに飯尾家にその男を返した。七条某は、

「自分は下手人を見ていない」といって憤ったが、持常は七条に手紙をやって宥(なだ)めた。

これで事件は一応解決したものの、二十五日の明け方になって、飯尾四郎左衛門は髻(もとどり)を切って家を抜け出し、遁世してしまった。

遁世した原因は、将軍から口添えされたため無実のことで下手人を差出したのがくやしかったのか、あるいは父の加賀入道から下手人差出しを叱責されたためだろうと噂された。

この事件を聞いた中原康富は「希代(きたい)の事なり」と記し、

「将軍が不肖のため大名の無理を御口入になるから弓矢の道が欠けるのだろう」と評言している(康富記)。

勝元の言いなりになっている義政の態度もさることながら、勝元も一家の宿老持常の言う通りに動いているだけだし、その持常がまた家来の怒りを宥めるため、無理を承知で相手の飯尾氏に犯人差出しを要求し、勝元を通じて義政までそのために動かしている。

しかも相手の飯尾家のおもわくを考えて、犯人なるものはそのまま相手方に返しているのである。

結局勝元にせよ、持常にせよ、部下の面目を立てて穏便に済ますという体裁にのみとらわれて、事件の徹底的な糾明などは全く念頭になかったのである。

こんな小事件にさえ将軍を動かして面目を通そうとする勝元や細川一族のことだから、まして赤松家再興のような問題になると、自分たちは正面に出ず、あれこれと手を廻して目的貫徹のために策略をめぐらしたことはいうまでもない。

これに対して山名方は、どこまでも武力で相手の謀略を挫こうとする傾きが強かった。

このような勝元の謀略と宗全の反発は、赤松氏や富樫氏の問題に限らず、畠山氏・斯波氏などの内訌にも現れ、さらに将軍家の家督問題にも両実力者が介入して問題をこじらせ、事態は一歩一歩両者の衝突へと進んでゆくのである。

top

**************************************** |