|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 参考資料

|

第二章 秦・漢の統一帝国(古代その一)

1 周の興亡

① 春秋時代の尊王攘夷

② 下剋上の戦国時代

③ 世に出る人材

④ 乱世に出た孔子

2 万里の長城

① 秦の始皇帝

② 草原の国家・匈奴

③ 項羽と劉邦

④ 張騫の大旅行

⑤ 王昭君の運命

⑥ 東西の交通と絹の道

3 三国から南北朝まで

① 新から後漢へ

② 智謀の将・諸葛孔明

③ 跳梁する異民族

④ 救いの宗教 |

右=北方の異民族の侵入にそなえて

秦の始皇帝が築いた万里の長城

|

|

1 周の興亡 top

|

咸陽(かんよう)にある周の武王陵とつたえられる古噴

|

中国古代の貨幣

左は布銭(ふせん)、中は刀銭(とうせん)とよばれる

|

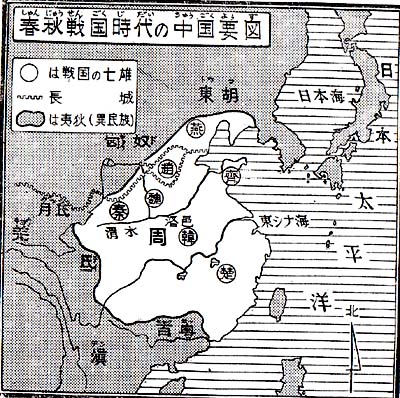

① 春秋時代と尊王攘夷(そんのうじょうい)

周の王室は、自分の一族や功臣を、諸侯(日本の昔の大名のようなもの)として各地に封建(土地を与えて、そこの支配を端侯に一任する)し、諸侯以下の、大臣や一般家臣の身分制度を厳重にきめ、血縁のある家族どうしのむすびつきを強めるなどして、征服地の統治に苦心しました。

しかし、農耕の技術がすすむにつれて、人口はふえ、耕地はまし、農産物の種類も量もふえて、それとともに商業もさかんになってくると、いつまでも、建国したときの体制を維持してゆくことは、困難になってきます。

そのうち、周の勢力のおとろえをはっきりしめす事件が、紀元前七七〇年におこりました。

西北方面から侵入してきた異民族のために、周の王室は、都を渭水(いすい)流域から、東方の洛邑(らくゆう)に移さなければならなくなったのです。

このとき以後、紀元前四八〇年頃までの三百年間を、春秋時代とよびます。

それは、周の諸侯の一つである魯(ろ)の国の歴史書『春秋』という本に、この時期のできごとが、くわしく記されているからです。

春秋時代になると、周王は全く権威を失ってしまって、諸侯はお互いに領土をふやそうとして、攻めあう乱世となりました。

そういう乱闘のなかでも、ときには、安定した時期がありました。 |

|

諸侯のなかで、実力も信望もある人が中心に推したてられて、各国が同盟をむすび合ったのです。

そういう同盟の中心となった人を、覇者といいます。春秋時代の覇者には、五覇といって、五人の人があげられますが、そのなかで有名なのは、齊(せい)の桓公、晋(しん)の文公などです。

覇者は、ほかの諸侯をまとめるために、尊王攘夷ということをとなえました。

つまり、自分の仕事は、周王を尊び、夷狄(いてき)を攘(うちはら)うのが目的なのだというわけです。

周の権威はおとろえたとはいえ、まだこの時代では、実力ある覇者といえども、自分の行為をただしく見せるためには、周の王室を立てる必要があったのです。

『尊王』(そんのう)という文字は、そのことを示しています。

夷荻(いてき)というのは野蛮人のことですが、中国人は自分たち漢民族は、世界の中心にいる中華の民で、それ以外の人間は、みな野蛮人だという、みょうな誇りをもっていました。

周の王室を東方へ追いやったのは、その夷荻であるわけですから、それ攘(うちはら)うことは、周の王室を、名目だけでも尊重することを意味するわけです。

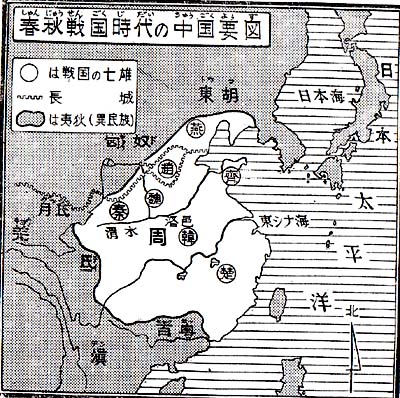

② 下剋上の戦国時代

紀元前四○三年、周が建国して以来の諸侯だったの秦(しん)の国が、その大臣の韓(かん)、魂(ぎ)、趙(ちょう)三氏によって分割されてしまうという事件がおこりました。

ついで、まもなく、齊(さい)の国も、その家臣の田氏(でんし)によって、国をうばわれてしまいます。

一方、諸侯の間の領土争奪歟は、ますます激しくなり、小さな国は、次々と亡ぼされて、大きな国に併合されてゆきます。

こういう激しい戦争のなかで、七つの国が生残り、それぞれが、大きな領土と富とをもって、互いに対立しあう形勢が生じてきました。

春秋時代につづくこの時期を戦国時代とよびますが、前にのべた韓(かん)、魏(ぎ)、趙(ちょう)、齊(せい)の四国と、燕(えん)、秦(しん)、楚(そ)の三国をくわえて、これを戦国の七雄とよびます。

戦国時代には、今までいばっていた古い勢力は、みなくずれてしまいました。 |

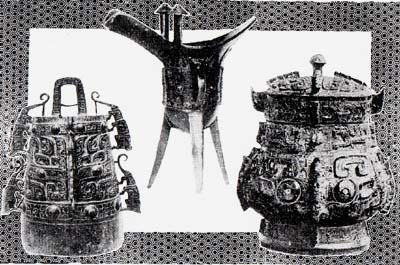

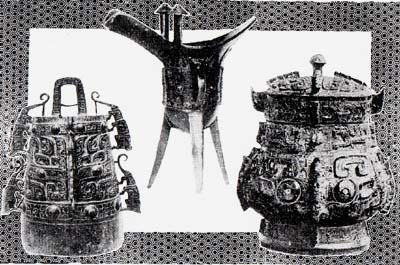

周代の銅器のいろいろ

|

身分が低いものでも、何の遠慮もなしに、上のものを押しのけて、出世する世の中となったのです。

下剋上とは、このように、下の者が上の者に剋(うちか)つことをいいます。

春秋時代には、名目的にせよ尊重された周王も、戦国にいたっては、見るかげもなく落ちぶれました。

第一、かっては諸侯だった国々の君主が、この時になると、争って王を名乗るようになってきたのです。

こうして、七国それぞれの王さまは、内には実力をたくわえつつ、外はよその国のすきをうかがって、いつかは自分の手で、天下を統一しようとくわだてていました。

この統一事業に成功したのは、そのうちの秦国でしたが、その統一に先だって、紀元前二五六年になると、周の王室は亡んでしまいます。

|

右=恩人の仇 趙襄子(ちょうじょうし)を暗殺せんとする予譲(よじょう)

左=秦の王様を刺殺しようと踊りかかる荊軻(けいか)

|

③ 世に出る人材

こういう変動の時代には、思わぬところに、人の働き場所がうまれるものですし、また、そういう働きにふさわしい才能をもった人が、現われてきます。

そして、そういう人々には、家柄も財産もない、からだ一つが元手の人が多かっかようです。

その極端な例は、齊の孟嘗君(もうしょうくん)の危急をすくった『鶏鳴狗盗(けいめいくとう)の徒』でしょう。

戦国時代には孟嘗君にかぎらず、勢力のある人は、自分の子分をたくさん養っておく習慣がありました。

齊王の一族である孟嘗君は、三千人の食客を養っていたといわれます。

そういう子分がいざという時に、それぞれに応じた働きをするわけです。

孟嘗君(もうしょうくん)が秦にとらえられたとき、釈放の条件の一つとして要求された白狐の毛皮の外套を、ぬすみ出してきたのは、彼にしたがっていた食客中のこそどろの名人でした。 |

戦国時代、東方と秦との間の関所として名高い函谷関(かんこくかん)

|

また、孟嘗君(もうしょうくん)が逃げだすとちゅうで、ひっかかった函谷関(かんこくかん)の関所を、ぶじ通過させたのは、やはり食客のなかの、鶏の鳴きまねのうまい男の手柄でした。

その男が鳴きまねをすると、関所じゅうの鶏がまだ夜中だというのに鳴きだして、夜明けと思った門番が、扉をあけてくれたのです。

そういう「鶏鳴狗盗(けいめいくとう)の徒」のはかに、いちど信頼された以上は、命をすてても信じてくれた人のために働くという、侠客(きょうきゃく)的な男もたくさん出てきました。

予譲という人は、自分を厚くもてなしてくれた大臣のために、うるしを顔にぬって人相をかえ、声をつぶしておしになってまでして、恨みある人物に仇をかえそうとしました。

「男は、自分の真価を認めてくれた者のために死ぬのだ」というのが、彼の信条でした。

また燕の王子にたのまれて、秦王暗殺をはかった、荊軻のさいごも壮烈です。

燕から秦にゆずる上地の地図を、秦王に捧げる役を、荊軻(けいか)は命ぜられました。

しかし、これは、その機会に秦王を剌そうというのが、本当の目的なのです。

荊軻は、秦王の前で地図をひろげてゆきました。

ひろげ終ったところで、巻きこまれていた懐剣(かいけん)があらわれました。

刃にはもちろん毒薬がぬってあるのです。

しかし荊軻の手にした刄は、袖をさしただけで、わずかに秦王に達しませんでした。

失敗におわった暗殺者は、たもまち殿中の露ときえはてたのです。

それは、荊軻にしてみればもとより覚悟のうえのことでした。

|

孔子の生地、山東省曲阜(きょくふ)に建つ儒教の聖廟・大成殿

|

孔子の肖像

|

孔子と顔回(がんかい)の像

|

④ 乱世に出た孔子(こうし)

そういう人たちにまじって、政治や人生の問題について、深く考えをめぐらす思想家もあらわれました。

もっとも早く登場したのは、春秋時代の末ちかくに、魯(ろ)に生まれた孔子(前五五一~四七九年)です。

当時の混乱する世相をながめた孔子は、この世に秩序をとりもどすためには、人々がみな、周のはじめの精神に立ちもどらなければいけない、と考えました。

そしてその精神の根本として、孝を中心とする家族道徳を重視したのです。

孔子は、そういう自分の考えを、春秋時代の各諸侯に説いてまわったのですが、目先の利益にとらわれた政治家たちが、その説に耳をかたむけるわけはありません。

結局孔子はあきらめて、故郷に帰り、弟子の教育に専念したといわれます。

たくさんいた弟子たちのなかで、有名な人には、顔回(がんかい)、子路(しろ)、子貢(しこう)、子夏(しか)、曽子(そうし)などがいます。また孔予のおもな言葉は、『論語』という本に集められています。

孔子と大体同じころの墨子(ぼくし)という人は、孔子と反対に家族関係にとらわれることを排撃して、諸侯の間を説きまわりました。

戦国時代の齊(せい)の都には、いろいろな学者が集まっていましたが、そのなかの一人に、孔子の道をつぐ孟子(もうし、前三七二~二八九年)がいました。

孟子は、戦国の諸王にたいして、もし王が先にたって、仁政(りっぱな政治)をおこなえば、天下は王の手で統一できるでしょう、と説きました。

孟子の説で有名なのには、また人の性は本来善であるという性善説があります。

孟子にややおくれて、同じく孔子を尊重する荀子(じゅんし、前三一五~二三六年)が出ました。

このように、孔子尊重の立揚をとる学派を、儒家とよびます。

荀子は、孟子と反対の性悪説をとなえましたが、王者による統一政治の理想を、さらにはっきりした形で考えています。

政治はすべて定められた法律にしたがって、厳格に行われねばならぬという、きびしい主張をもった学派や法家(ほうか)といいます。 |

呉王の官女に兵法を教練する孫子

古代中国の二大哲人、孔子(左)と老子(右)の像

|

秦につかえて、制度改革を行った商鞅(しょうおう、前三三八年死)や、韓非(かんぴ、前二三四年死)などが有名です。

戦国七雄の間を渡り歩いて外交的なかけひきをやった人たちを縦横家(じゅうおうか)といって、蘇秦(そしん)、張儀(ちょうぎ)らがその名を知られています。

また、孫子(そんし)は、戦略家として有名です。この人たちを兵家(へいか)とよぴます。

こういう政治、外交に乗りだしていった人々とはちがって、政治のもんだいはどうでもよい、自分の生活の安全さえ守れれば、それでよい、というような消極的な考え方も生まれました。

それは、老子、荘子という人の考え方なので、老荘思想とよばれ、また道家(どうか)とも名づけられます。

荘子はともかくとして、老子という人物が実在したがどうかは、疑問とされています。

しかし、いわゆる老荘的な考え方をする人たちは、当時、民間にあっては、意外に数が多かったのではないかと考えられます。

2 万里の長城 top

|

北方の異民族の侵入に備えて簗かれた万里の長城

|

始皇帝がここで天を祀った泰山(たいざん)の偉容

|

① 秦の始皇帝

戦国の七雄の中で、天下を統一したのは、西方に陣どっていた秦国でした。

それは秦の王さまの政(せい)という人が即位してから、二十六年目(前二二一年)のことです。

秦王政は、天下を統一すると、自分の手柄を誇って皇帝という称号を用いるようになりました。

昔の名天子であった三皇五帝をかねる、という意味です。

そして自分は第一代の皇帝だというので、始皇帝と名のりました。

始皇帝は天下の権力を一身に集めるために、まず、全国を三十六郡にわけて、郡には中央の政府から、役人を派遣することにしました。

それから全国の武器を都の咸陽(かんよう)に集めて、鐘や銅像にしてしまいました。

また、それまで各国ごとにちがっていた尺度か、車の幅や、文字を統一しました。

さらに、始皇帝の政治を批判するもとになるような儒家の本を焼いたり、彼の政治を非雌した学者を、四百六十人も穴埋めにしたりしました。

始皇帝のやったことは、すべて大がかりです。各地の金持や勢力家を、十二万戸も都へ移住させたり、罪人二十万人を動員して、阿房宮という、とても大きな宮殿を新築したりしました。

そのうえ始皇帝は、また北方へと、たびたび遠征を行いました。

当時、中国北方の沙漠草原地帯では、匈奴(きょうど)という部族が、強力な国家をつくりつつありました。

その匈奴にたいして、始皇帝は蒙恬(もうてん)という将軍に、六十万人の軍隊をさずけて出撃を命じ、沙漠とのさかいに、垣根やとりでを築いて、匈奴の南下を防がせました。 |

紙ができる前に使われた

木片の記録

|

これが、有名な万里の長城のおこりです。

しかし写真に見るような現在の長城は、ずっとあとの時代に築かれたもので、秦のころの長城は、もっと粗末なものだったと思われます。

しかし、西の黄河の上流地帯から、東は渤海湾にいたるまでつらなった万里の長城は、これを築いた秦の始皇帝の権力が、いかに絶大であったかを物語るものです。

長城の築造には罪人などがたくさん使われました。

|

ヤクやヒツジを放牧しながらさすらう草原の民族

|

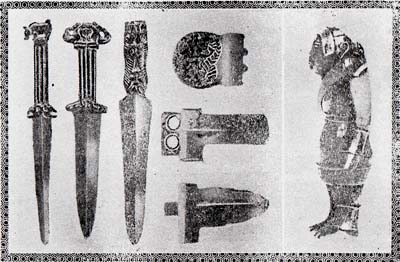

匈奴の像(右)と、彼等が使った西方伝来のスキタイ式の武器

|

② 草原の国家・匈奴(きょうど)

万里の長城のような、大規模な防衛工事を始皇帝にさせた、北方の匈奴というのは、一体、どういう国家だったのでしょう。

匈奴の興ったのは草原地帯です。ですから、中国のような農業国家ではありません。

匈奴は、もと、おとなしい牧畜民族でした。それが中国の戦国時代にあたる頃になると、馬にまたがって草原をかけまわる、勇敢な民族にかわってきたのです。

その変化をもたらしたのは、西方の南ロシアから伝わってきた、青銅製の武器類だったといわれています。

彼らは馬やヒツジなどを飼いながら、移動式のテントに住み、ヒツジの毛でつくったフェルトの服を着物にします。

食物はヒツジの肉、飲物は馬の乳からつくった酒といったぐあいに、衣食住すべてが、牧畜生活によってなりたっていました。

粗末な生活になれている彼らは、その性質も質実剛健でした。

馬に乗ることはもちろん上手ですし、弓矢で獲物を射ることにも、大変熟練して、いました。

中国で、始皇帝の統一事業がすすんでいたころ、匈奴にもボクトツという、すぐれた王さま(匈奴では単于(ぜんう)とよぶ)がでてまわりの部族を蹴ちらし、草原地帯を統一する国家をつくりあげたのです。

それとともに、匈奴は、草原の南にある蒙古の沙漠をこえて、さらに南方の中国へと進出してきました。

それは、彼らにしても、やはりいくぶんかは穀物が必要でしたし、また中国特産の絹を手に入れて、それを西方へ売ろうという目的もあったのです。

しかし、中国を統一した秦の始皇帝が、この匈奴の圧力に屈伏するわけはありません。

こうして、万里の長城をはさんで、北方の匈奴と、南方の秦――まもなくそれにかわった漢――との間の長年にわたる激しい争いが、展開されることになったのです。

|

一代の覇業を遂げた始皇帝の宏大な墳墓

|

項羽(こうう)が最後の死闘を展開した揚子江畔烏江(うこう)の古戦場

|

③ 項羽(こうう)と劉邦(りゅうほう)

始皇帝の行ったいろいろな改革は、それにたいする不満を、国内に引き起しました。

統一後十年ばかりで、彼が旅さきで死ぬと、その不満がきゅうに燃えあがいます。

秦にたいして反乱をおこした人々の中で、その中心となった人物が項羽と劉邦の二人です。

項羽はもと楚王につかえた将軍の家柄の出ですが劉邦は沛(はい)という地方の顔役で、べつに身分もありません。

年齢も項羽(こうう)は挙兵のとき二十四才の血気さかんな武将であったのにたいして、劉邦は四十八才、温厚な人格までした。

この二人は、はじめ協力しあっていたのですが、劉邦(りゅうほう)が先に秦の都を占頂して、秦の二世皇帝を降伏させたころから、仲が悪くなりました。

二人は前後五年にわたって、攻防のかぎりをつくして戦いましたが、最後に項羽はおいつめられて、揚子江のほとりの烏江(うこう)というところで、討死してしまいました。

最後の決戦の前夜、垓下(がいか)というとこで、四面を敵軍にかこまれながら、別れの宴をひらいた情景を、司馬遷(しばせん、歴史家。前一四五~八六年)が書いた『史記』は、ありありと伝えています。

項羽は陣中、いつもそばにつれていた、虞美人(ぐびしん)という愛人とともに、悲しみの歌を吟じ、近臣と酒をくみかわします。

思わず項羽の目からは、わが運命ここにきわまったか、という感慨の涙がこぼれおちるのでした。 |

悲しい物語として今日なお云えられる

項羽(右)と虞美人(左、音羽信子)

(宝塚歌劇より)

|

項羽が敗死したあと、部下たちに推されて、劉邦が皇帝の位につきましたが、劉邦は国号を漢と定めたので、彼のことを漢の高祖ともよんでいます。

劉氏が皇帝であった漢王朝の時代は、大体四百年ほどつづきますが、その間に、劉氏の親類である王莽(おうもう)が天下をうばい取った二十年ほどがあるので、その前までを前漢(前二〇二~後八年)あとを後漢(後二五~二二〇年)とよんで区別します。

|

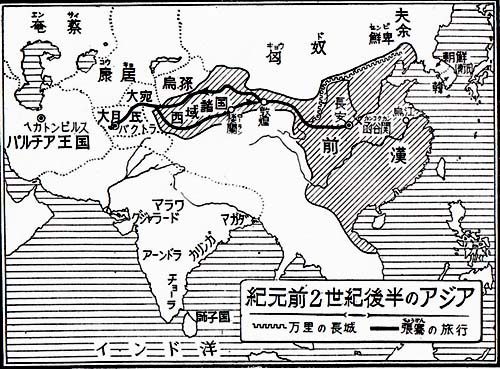

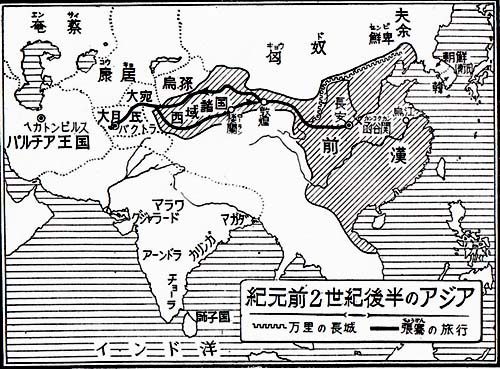

④ 張騫(ちょうけん)の大族行

高祖が即位したはじめのころの漢は、まだ力が弱かったので、匈奴はこれにじょうじて、漢の北辺におしよせてきました。その匈奴のために、高祖の軍隊が大敗をきっしたこともあります。

ところが漢も、七代目の武帝(前一四一~八七年)のころになると、政治は中央集権化(都にある政府が政権をにぎり、地方の行政をもつかさどること)され、財政もととのい、国力が充実してきましたので、武帝はいよいよ、匈奴と決戦する覚悟をかためました。

まず武帝は、強敵匈奴を打ちやぶるためには、その背後の勢力と一緒になって、はさみ撃ちにしなければならぬと考えました。

当時、西トルキスタン方面には、月氏(げつし)という国家がありました。

もとは中国のすぐ西方にいたのですが、匈奴にやぶられて、はるか西に移動したのです。 |

東西交通の発達によって漢代以後中国にも

知られるようになった西トルキスタンの風景

|

匈奴は、負けた月氏の王の頭蓋骨を盃に使用していたといわれます。

武帝は、この月氏に目をつけたのです。

匈奴に怨みをもっているにちがいないこの月氏なら、漢と同盟して、匈奴討伐に参加してくれるだろう、と武帝は考えました。

その月氏への決死の使者を願いでたのが、張騫(ちょうけん)という人です。

匈奴の勢力圏を突破して、月氏に達するこの使いは、もちろん困難をきわめました。

張騫は、十何年も匈奴のなかに捕えられ、ようやく月氏にたどりついたのですが、意外なことに、月氏は、この同盟におうじようとしませんでした。

出発のとき、百余人だった一行が、帰ったときは、わずか二人だけだったほどの張騫の苦心の旅行も、ついに目的は達せられなかったのです。

しかし張騫の旅行によって、トルキスタン方面(漢ではこの地方を西域とよびます)の事情がはっきりとわかってきて、西域産のブドウとか、胡爪(きゅうり)、胡桃(くるみ)、胡麻(ごま)とか、すぐれた馬などが、しだいに中国に持ちこまれるようになにました。 |

|

一方、武帝の匈奴征伐は、張驚の旅行ちゅうも、さかんに行われていましたが、彼の帰国後は、さらに大軍を動員して匈奴をせめ、西域方面を漢の勢力下におさめていきました。

⑤ 王昭君(おうしょうくん)の運命

こうした大規槓な、漢と匈奴との戦いにまきこまれた、当時の人々の運命は、人によってさまざまでした。

その一人に、李陵(りりょう)があります。

李陵は武門に生まれ、すぐれた騎射の腕前をもっていました。

ある年、匈奴討伐の大軍にくわわって、李陵は、五千人の歩兵で、側面からその偵察任務が命ぜられました。

ところがこの李陵の歩兵部隊が、匈奴の単于(ぜんう、王さま)自らひきいる、精鋭な主力騎兵隊にぶつかってしまったのです。

李陵は、数日にわたって戦闘をつづけましたが、ついに力つきて、捕虜になってしまいました。

そして、そのまま、漢に帰ることを断念して、匈奴に降参し、その大臣にまでなったのです。

同じころ、漢と匈奴が一時和睦したおりに、漢の使節として、蘇武(そぶ)という人か匈奴につかわされました。

彼は李陵(りきょう)と、かって親友の間柄でした。

ところが、この使節団のなかで、匈奴内部の陰謀に加わるものがいて、それが発見されたために蘇武も責任をとわれて、匈奴に降伏することを強制されました。

しかし彼は、絶対に服従しません。

単于(ぜんう)は仕方なしに、バイカル湖のほとりに追いやって、ヒツジを飼わせることにしました。

ある時、蘇武のもとへ、今は匈奴の大臣となった、友人の李陵がたずねてきました。 |

匈奴に捕われヒツジを飼う

蘇武(そぶ、右)をたずねた李陵(りりょう)

|

李陵は蘇武に、現在の情勢を説きながら、匈奴に降伏することをすすめました。

しかし李陵は、結局蘇武を説きふせられなかったのです。蘇武の漢にたいする忠誠の心はあくまでも堅いのでした。

蘇武の忠誠が天にとどいたのでしょうか、だいぶたって後に、彼はゆろされて漢に帰されました。

李陵のほうは、ついに匈奴の土地で、さびしくその生涯をおえたのです。

また、それからしばらくして、第十代元帝(前四八~三三年)の頃、漢と匈奴とが和睦して、匈奴の単于に、漢の内親王を嫁入りさせることになりました。

元帝は、宮廷のなかで一番みにくい女をやろうと思い、画家のかいた似顔絵のなかから、王昭君という女をえらび出しました。

ところが、出発のとき、彼女をよび出してみると、なんと世にもまれな美人なのです。

ほかの女が、みな画家に賄賂をやったのに、彼女だけはそれをしなかったので、みにくく描かれたのです。 |

政略結婚のため都をあとに、はるばる

匈奴に嫁入りする王昭君(おうしょうくん、本多天城筆)

|

しかし、もはや単于(ぜんう)と約束してしまった以上、元帝は、彼女をつかわさればなりませんでした。

王昭君はなれぬ土地で、匈奴の単于の妻となり、いつも漢のことを恋いしたいながら、その悲しい一生をおえたといわれています。

|

オアシスで疲れをいやす隊商

|

東西交通の要衝として栄えた新彊(しんきょう)省

楼蘭(ろうらん)の遺跡(上)と、沙漠をゆく隊商

|

⑥ 東西の交通と絹の道

張騫が大月氏まで往復した道筋は、当時の東西交通の街道の一部でした。

漢の都長安から西へむかって、敦煌(とんこう)を出はずれると、タリム盆地の沙漠地帯に入ります。

タリム盆地のはしの方、天山山脈の南のふもと沿いと、コンロン山脈の北のふもと沿いとには、オアシスが点々と連なっています。このオアシスを次々とたどってゆけば沙漠の旅はつらいにしても、とにかく旅行ができるのです。

二筋に分れたタリム盆地の道は、西の端で一緒になって、パミール高原をこえます。

パミールを西へこえれば、西トルキスタンですし、南へこえれば、インドヘでられます。

西南にむかってイランヘでれば、道はさらに、地中海からローマ方面につうじています。 |

この東西をつらねる交通路によって、西域産の物資も漢にもたらされたのです。

漢と匈奴とが必死に戦いあったのも、この交通路を、自分の勢力下におさめるのが目的であったのです。

武帝のたび重なる討伐によって、匈奴が撃退されたあと、漢はタリム盆地にあるオアシス都市国家を制圧して、この地帯に勢力をはることに成功しました。

王莽の騒動で、一時漢の圧力がよわまりましたが、後漢になると再び匈奴討伐を行い、同時に班超(はんちょう)に命じて、西域諸国を漢にしたがえさせました。

班超は、西域に三十年以上もとどまっていましたが、その間に、使いをローマに派遣しました。

しかし、その使いは、パルチア(当時、西南アジア一帯か支配していた国の名)までしか行かなかったようです。

当時(紀元前数世紀間)、地中海一帯を統一していたローマ帝国では、東方から運ばれてくる絹を、非常に大事にしていました。

そして、その絹を産出する中国のことを、「絹の国」とよび、絹の運ばれてくる道を、「絹の道」と名づけました。

「絹の道」とはいうものの、この街道によって運ばれたものが、絹のみにかぎらぬことは、前にのぺたとおりです。

西域産の物資のみならず、無形の文化、すなわち仏教や、それにともなう仏教芸術も、みなこの道をとおって、東に伝来したのです。

3 三国から南北朝まで top

|

馬車にのる漢代の公家を表わした石彫

|

漢代の風俗を描いた石彫

|

① 新から後漢へ

前漢の権力は、武帝のころを絶頂として、それ以後は、しだいにおとろえてきました。

それは、漢の皇室に関係のある外戚(がいせき)や宦官(かんがん)などが、実権をにぎるようになったからです。

外戚とは、皇帝の母方の家のことです。宦官というのは、宮中の女官の監督をする男で、その身分は大臣などにくらべれば、はるかに低いのですが、天子の側ちかくにいつもいるために、政治に口をだす機会も多いのです。 |

漢代の宮廷の宴会のありさま

|

狩猟と農業を示した漢代の石彫

|

前漢の外戚として勢力のあった、王氏の一族の王莽(おうもう)は、当時の迷信などを利用して、しだいに人望を集めました。

もちろん彼のしくんだことですが、王莽をほめたたえる上書が四十八万人もの人々から、天子に出されたといわれます。

そういう風潮にのって彼はついに摂政となり、さらに紀元後八年には、漢を廃して新という王朝をあらたにはじめました。

王莽(おうもう)は皇帝となっていろいろ政治上の改革を行いましたが、それは当時の豪族たちや一般農民にとってはあまりありかたいものではありませんでした。

そこで新が建国されてから、わずか十年ばかりもたつと、各地に反乱がしきりにおこりました。

それらの反乱をおこした人のなかには、前漢の劉氏の子孫だと名乗る者が多くいましたが、その一人である劉秀を中心として、しだいに豪族たちが連合してきました。

このようにしてできあがったのが、後漢の王朝です。

劉秀は、後漢の光武帝(二五~二七年)とよばれます。

はじめの一世紀のころは、後漢の政権は安定していました。

班超(はんちょう)が西域を統治していたのも、この時期です。

しかしまもなく、外戚と宦官のわざわいが後漢にもおよんできました。

ごく幼ない皇帝が、彼らの思いのままにあやっられて、政治は全く乱れてしまいます。

農民たちの迷信のもとになった、黄巾(こうきん)の乱(一八四年)がはじまると各地の豪族は、もはや後漢の王朝をたのみとせずに、それぞれ軍備をかためて、自立するようになります。

こうして、つぎの三国対立の時代に入ってゆきます。

ここに劉邦にはじまった漢の王皇も、亡びる運命に立ち至ったのです。

|

|

|

三国鼎立の混乱を

統一した曹操(そうそう) |

雪深い山中に三度諸葛孔明(しょかつこうめい、右端)を訪ね、

懇ろに出馬を願う劉備(りゅうび、左端)と彼の部下関羽(かんう、中左)と張飛(ちょうひ、中右) |

② 智謀の将・諸葛亮(しょかつきょう)

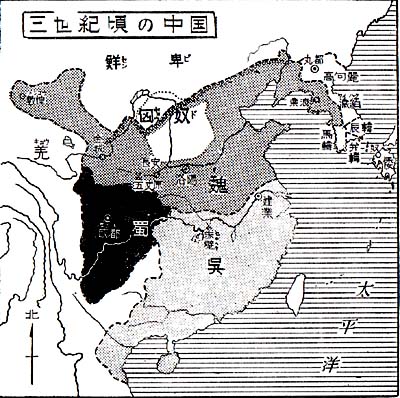

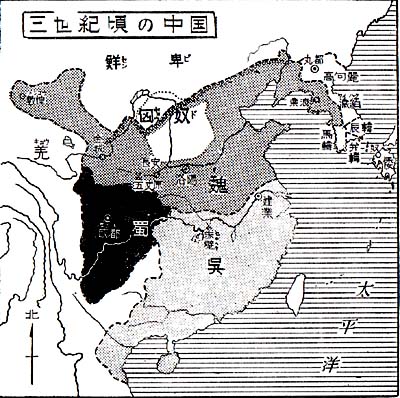

北方の黄河流域の魏(ぎ)、西南方の揚子江上流の蜀(しょく)、東南方の揚子江下流の呉(ご)、この三国が、二〇〇年ころから五十年間、策略と軍備のすべてをそそいで、覇権を争いあいました。

それでこの時代を、三国時代といいます。

魏をたてた曹(そう)氏は、はじめ曹操(そうそう)のころは、後漢の皇帝をもり立てていました。

曹操は南方も統一しようとして、呉、蜀の連合軍と、二〇八年に赤壁(せきへき)で戦いましたが、大敗してしまいました。

曹操の子どもの曹丕(そうひ)になると、とうとう後漢を廃して、二二〇年に国号を魏(ぎ)とさだめ、自ら皇帝となったのです。

それにつづいて、漢の皇室の子孫と称する劉備(りゅうび)も蜀の皇帝となり、さらに孫権(そんけん)も皇帝を称して、国を呉と名づけました。

この三国のうちでは、魏がもっとも強く、蜀は奥地のために、いつも押されぎみでした。

しかし、その弱さをおぎなって余りある智謀の将が、蜀にはいました。

それが諸葛亮(諸葛葛孔明=しょかつこうめい)です。

諸葛孔明は、田舎にかくれていたのですが、劉備はその才能を見こんで、三度もその家をたずねて、出馬を願ったといわれます。 |

|

出馬を一度引きうけると、諸葛孔明は、劉備のために智謀のかぎりをつくして、魏と呉に抗戦しました。

劉備が死んだあとも、その子どもをもり立てて、いっそう忠勤をはげんだのです。

しかし、その諸藹孔明も、五丈原(ごじょうげん)というところで魏と対戦ちゅうに、病気で死んでしまいました。

そのとき、赤く尾をひいた星が、孔明の軍中におちたといわれます。

孔明が死んだというしらせで、魏の大将司馬懿(しばい、仲達=ちゅうたつ)は、すかさず撤退する蜀の軍を追撃しました。

ところが蜀軍が、もういちど軍を立てなおしてむかってくると、魏の軍隊は近よれなかったということです。

当時の人は、これを、「死せる孔明生ける仲達(ちゅうたつ)をはしらす」と評判しました。 |

蜀の国を起した劉備、関羽、張飛の盟約を描いた名画

|

③ 跳梁する異民族

魏はやがて蜀をほろぼして、その地を併合しましたが、その魏が、こんどは、勢力家の司馬懿(しばい)のむすこの司馬炎(えん)によって、のっ取られてしまいました。この司馬氏の王朝を晋(二六五~三一六年)といいます。

ところが、この晋も、五十年ばかりで亡ぼされました。晋をほろぼしたのは、後使のころから中国内地に雑居しはじめていた、匈奴の人たちです。劉鵈のひきいる匈奴軍のために、都の洛陽は陷落し、晋の皇帝は殺されてしまいました。

劉聰(りゅうそう)は国号を漢とさだめましたが、その後、華北の地は、匈奴のほかに、鮮卑(せんぴ)、羯(かつ)、羌(きょう)、氐(てい)というような異民族が各地にはびこって、かるがわる政権をにぎってゆく時代となります。

この時代を五胡十六国時代(三一六~四三九年)とよびます。

五胡とは、前にのべた五つの異民族のいみです。

一方、揚子江方面には、司馬氏の一族が、建康(けんこう、今の南京)を都として、国を建てました。 |

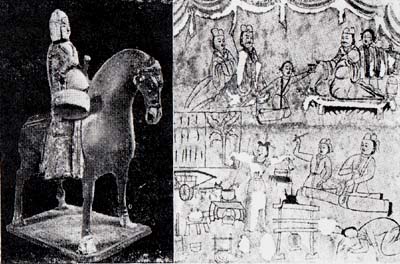

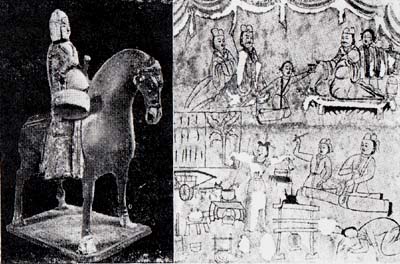

北朝の風俗を示す騎馬の楽人像(左)と北朝宮廷の宴席のありさま(右)

|

これを、以前の晋にたいして東晋(三一七~四二〇年)といいます。

五剛の諸国と東晋とは、ときどき戦いましたが、その境界線は、大体黄河と揚子江の中間くらいのところでした。

そのうち、華北は、鮮卑(せんび)出身の北魏により四三九年に統一されました。

同じころ、南方では東晋がたおれて、宋が建国(四二〇年)されたので、この頃から以後を、南北朝時代とよびます。

南朝と北朝とはその後二百年ちかく、お互いの内部でうちわもめをくり返しながらも、対立します。

そして五八九年にいたって、北朝からでた隋(ずい)によって、ようやく統一されたのです。

| 輝く六朝文化 |

雲崗(うんこう)石窟の仏像 |

左=中国の能書家王義之の書

中=嵩山(すうざん)の嵩岳寺(すうがくじ)15重塔。

右=六朝時代・女子像 |

政治はこのように目まぐるしく変転しましたが、しかしこの時代には、彫刻、文学、絵画、書道などが、大変進歩しました。 ことに、華北の難をさけた人たちの集った南朝では、はなやかな貴族文化が栄えたのです。

世にこれを六朝の文化といいます。

六朝とは南京に都した六つの王朝、すなわち三国時代の呉(ご)、つぎは東晋(とうしん)、それから南北朝に入ってからの宋(そう)、齊(せい)、梁(りょう)、陳(ちん)の六つをさします。

|

インドのアジャンタ石窟などの影響をうけて作られた雲崗の石窟寺院

|

竹林にあつまって酒をくみかかし談論する魏・習時代の中国知識人

|

④ 救いの宗教

仏教が西域諸国をへて、中国に伝わってきたのは、後漢のはじめ、紀元一世紀ごろのことといわれます。

その後、仏教の信者はしだいにふえて、南北朝時代には、南でも北でも、さかんに流行するようになりました。

北朝の北魂では、雲崗や竜門に、大規模な石窟式の寺院を彫りました。

これは、インドのグプタ時代のアジャンタ石窟などの影響と思われます。

またインドから仏僧もやってきました。

南朝でも、各地に寺院が建てられ、東晋のころには法顕(ほっけん)が陸路を通ってインドにおもなき、仏教を研究して、インド洋をまわって帰国しました。

また梁の時代には、インドからダルマという高僧が海を渡って、中国にやってきました。

しかしこういう仏教は、当時の貴族階級にむかえ入れられただけでした。

一般の民衆は、道教とよばれる、中国独特の宗教を信じていたのです。

道教とは、古くから中国に伝わる自然信仰や迷信に、まじないや仙人の術などを寄せ集め、それを老子と結びつけてできたもので。、後漢の末の黄巾の乱は、この教えをもととして起ったのです。

それが北魏の寇謙之(こうけんし)という人によって、仏教にまねて宗教らしくととのえられました。

道教の理想は、善行を積むことによって、不老不死を得ることにあります。

こういう教えはその後の中国人にも、もっとも身ぢかなものだったので、近年にいたるまで、根づよく信仰されてきました。

仏教や道教がさかんになる風潮とならんで、知識人の間には、常識的な習慣や規律をまもらないことで、自分をえらく見せようという傾向がでてきました。

阮籍(げんせき)や嵆康(けいこう)をはじめとする、竹林(ちくりん)の七賢とよばれる人たちが、その代表者です。

阮籍は宴会の席上で母が死んだというしらせを聞いても、泰然として酒をやめなかったといわれます。

また七賢のなかの劉伶(りゅうれい)は、酒をのむと、はだかになるくせがありました。

客がその無礼をせめると、

「俺は天地を屋根とし、家屋を着物と考えておる。君は何で俺のふんどしの中に入りこんできたんだ」

と、やり返したということです。

top

**************************************** |