|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 参考資料

|

第五章 欧州人の東洋進出(中世その二)

1 明から清朝へ

① 輝く国威

② 倭寇と勘合貿易

③ 秀吉の大志

④ 皇帝の自殺

⑤ 康熙乾隆(こうきけんりゅう)時代

2 東方貿易への誘い

① アジアへの関心

② 新航路と新大陸

③ ポルトガルの東洋進出

④ 西廻りのイスパニャ

⑤ ヤソ会の伝道

3 東インド会社

① イギリスの海外進出

② オランダ領東インド

③ フランスの進出

④ デュプレックスとグライブ

⑤ プラッシーの戦い

⑥ ウラルを越えて

4 ヨーロッパ人と日本

① 南蛮人と紅毛人

② キリシタンの布教

③ 御朱印船の貿易

④ 徳川幕府の鎖国政策 |

右=アフリカ南端の希望岬を通って

インドに向かうバスコ・ダ・ガマ |

|

1 明から清朝へ top

|

群雄を従えて明を興した太祖洪武帝

|

北京に遷都し国威を高めた永楽帝

|

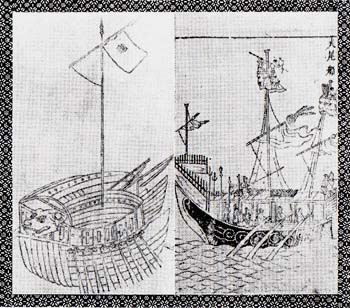

遠くスマトラやインド洋にまで出かけた明の商船

|

① 輝く国威

元の政治がみだれてくると、中国各地では反乱がおこりはじめました。

元をたおして、つぎの明という王朝をはじめたのは、そのなかの一人、朱元璋(しゅげんしょう)という人です。

朱元璋は、はじめ南方の貧乏人の子で、お寺の坊さんになったこともありましたが、反乱がおこりはじめると、武器を取って、しだいに一方の大将になり、ついに群衆をしたがええて、皇帝の位についたのです。

彼を明の太祖(あるいは彼の時代の年号によって洪武帝)といいます。

元の都大都(北京)は、洪武帝の軍の攻撃にあって陥落し、元の皇帝はモウコに逃げのびました。

こうして、一三六八年に、明は元にかわって、ひさしぶりに中国人の政権をうちたてたのです。

洪武帝は、都を金陵(南京)にさだめました。

洪武帝から第三代目の成祖永楽帝にいたるころは、明の国威がもっともかがやかしく、四方におよんだ時代です。

元がほろんだあと、朝鮮半島では高麗の政権も動揺しましたが、まもなく李成桂(りせいけい)という人によって新たな統一がおこなわれました。

これを李氏の朝鮮(一三九二~一九一○年)といい、明にたいして属国の礼をとりました。

永楽帝(一四〇一~一四二四年)は都を北京にうつして、元の残存勢力をモウコ高原にうちやぶり、満州を征服して、黒竜江畔にまで勢力をのばしました。

一方、永楽帝はまた、南方の雲南、安南をその手におさめましたが、同時に鄭和(ていわ)にめいじ、イスラム商人にまじって、南海諸国と明との通商関係をひらこうとしました。

鄭和は、一四〇五年から一四三〇年にわたるあいだに、七回も航海にでました。

多いときには、その船隊は、大船六十二隻、人員二万七千人あまりにもおよびました。

中国の沿岸を発した鄭和の船隊は、南下してチャンパ(今の南ベトナム)からスマトラ、ジャワにいたり、そこからインド洋にでて、インド南岸のカリカットをはじめ、ペルシア湾、紅海、アフリカ東岸にまで、その足をのばしました。

しかし、鄭和以後は、中国人の南海進出も長続きしませんでした。

そのうちこの海域には、十五世紀の末になるとヨーロッパの船が西方から入りこんでくるようになるのです。

|

中国や朝鮮の沿岸を荒しまわった日本の海賊・倭寇の活動

|

足利義満に倭寇の取締りを頼んだ明の永楽帝の手紙

|

② 倭寇(わこう)と勘合(かんごう)貿易船

十四、五世紀ごろ、中国や朝鮮の海岸に、八幡大菩薩の旗を船にかかげ、ふんどし一つに大刀をぶちこんだ、荒くれた男たちが現れて、土地の人に貿易を要求するということが、しばしばおこりました。

そして彼らは、貿易をことわられると、たちまち武器をふるって、上陸した一帯をあらしまわり、そのまま船に戦利品をつみこんで立ちさるのでした。

中国や朝鮮の人々は、これを倭寇(わこう)とよんで、大変におそれました。

倭寇――つまり日本人の侵入、というわけです。

西日本の海辺の人たちが、通商の目的で、海をわたって大陸にゆくことは宋や元のころにも見られたことでしたが、明の時代になるとそれがいっそう盛んになってきました。

そういうおそろしい倭寇をとりしまってもらうために、明の政府は、わが国に使いを派遣してきました。

時の将軍足利義満は、明にたいして自分を『臣』と称するくらいの人だったので、明の要求をうけいれ、幕府の許可のない、私の貿易を禁じる命令をだしました。

そして、一般の船と区別するために、足利幕府は、勘合符というものを発行して、これを持ってゆく船は、正式の貿易船であろことの証拠にしました。

明との間のとりきめでは、勘合貿易船は十年に一回、一回に三隻、三百人を限度として許可されました。

わが国から罔には、韈黄や刀剣、工芸品などが輸出され、また禅宗の坊さんなどで、海をわたって留学した人もいました。 |

明文化の輸入につとめた

足利義満の像

|

明からは、生糸、絹織物、書画類がもたらされ、わが国で大変珍璽されました。

また、永楽銭とよばれる明の銅銭が、たくさんわが国にはいって、日本の経済の発達をたすけました。

しかし、足利幕府がしだいにおとろえるにつれて、明との勘合貿易を実際に行うのは、大友氏、島津氏、細川氏、大内氏のような、西国の大名たちに変ってゆきます。

それとともに、民間の私の貿易、つまり倭寇も、統制のゆるみにじょうじて、以前にまして活溌になってきました。

明の政府が、その鎮圧に手をやいたことはいうまでもありません。

③ 秀吉の大志

そのうち、明にとってめんどうな問題か、朝鮮半島でおこりました。

織田信長についで、一五九〇年に日本を統一した豊臣秀吉が、その余勢を駆って、大陸進出をくわだてはじめたのです。。

秀吉は、明を征服することを第一の目的に考えていました。

朝鮮を、そのための案内役にするつもりだったのです。

明を征服したならば、さらにインドにまで攻めこもう、と秀吉はほんきに考えていました。

ところが、朝鮮は明の属国でしたから、すぐには秀吉のいうことにしたがいません。 |

明を征服しようと大志を抱いた豊臣秀吉の像

|

秀吉の朝鮮征伐

釡山(プサン)城に押寄せた日本の軍船

|

そこで一五九二年に、十五万の大軍を朝鮮に攻めこませました。

これが文禄の役といわれる出兵です。

日本軍は、はじめ連戦連勝で、都の京城をおとしいれ、加藤清正などは、北朝鮮の奥ふかくまで進入して、朝鮮の二人の王子をとらえたりしました。

ところが、しだいに朝鮮人の反撃がたかまってきたうえに、明が援軍を出動させてきたために、日本軍はおされぎみになりました。

そこで、翌年六月、いったん戦争は中止になりましたが、明から秀吉にあてた国書に、『なんじを封じて日本国王となす』という文字があったために、秀吉はその無礼を怒って、講和は成立しませんでした。 |

一五九七年、秀吉は再び将兵に朝鮮出動をめいじましたが、日本軍の戦節ふるわず、そのうえ、翌年秀吉が死んだために、兵を朝鮮から引きあげることになりました。

この出兵は、慶長の役とよばれます。 |

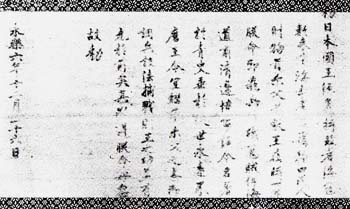

豊臣秀吉を怒らせた明の万暦帝の手紙――文中に「なんじを封じて日本国王となす」と記されている

|

中国からインドまで攻めとろうという秀吉の大志も、こうして朝鮮半島さえ征服できぬままに立消えになってしまったのです。

そのうえ日本における豊臣氏の覇権も、彼の死とともにたちまち危くなってきたのでした。

しかし、明にとっても、朝鮮救援の出兵は、たくさん軍費をつかったために、重税が国民にかけられ、一般民衆の明の政府にたいする不満を、よぴおこすもととなったのです。

|

満州に起った清の太祖ヌルハチ

|

自殺した明朝最後の皇帝

崇祺帝(すうていてい)

|

明代に造営された宮殿――雄大な北京の紫禁城

|

④ 皇帝の自殺

朝鮮でいざこざがつづいていたころ、満州北部では、かって金国をたてた女真人が、再び勢力を結集しかけていました。

その中心人物は、ヌルハチ(清の太祖)という人でしたが、彼は十七世紀にはいると、満州南部に進出して、国を金と称しました(一六一六年)。

その子どもの太宗の時にいたって、モウコをしたがえ、朝鮮も服属させて、一六三六年に、国号を清とあらため、万里の長城をこえて、中国内部に侵入しようという態勢をととのえました。

当時明では、農民は重税にあえぎ、官僚は党派を組んで争い合うばかりでした。それでも、呉三桂というような将軍は、その頃西洋人から教わった大砲を動員して、せまり来る清の大軍の防衛にあたっていました。

ところが、こういう形勢のなかで、中国各地の農民の反乱がますます激しく、大規模になってきたのです。

その反乱の主領の一人、李自成という人は、ついに一六四四年、北京に攻めいり、明の宮廷になだれこみました。

崇祺帝(すうていてい)は、運命はきわまったとみるや、皇后に自殺を命じ、娘を自分の刀でさしころしたうえ、裏山にのぼり、首をくくって自殺しました。

こうして明朝は大変悲惨な滅亡のみちをたどったのです。

ところか、この明室滅亡のしらせを前線できいた呉三桂は、李自成の反乱をしずめるためには、やはり皇帝の権威が必要と考えました。

そこでいままで敵であった清軍にたいして降服を申入れ、清の君主を中国の皇帝としてむかえ入れることにしたのです。

こうして清は、やすやすと万里の長城をこえて、中国内部に進出することになりました。

このとき、清では、太宗が死んだあと、九才の世祖順治帝の時代になっていました。

幼少の皇帝は呉三桂らにまもられて堂々と北京に乗り込んできたのです。

こうして明のほろんだ同じ一六四四年から、今度は満州人による、清朝の時代がはじまりました。

李自成は北京からおわれ、まもなく中国の秩序は、清朝の手によって回復されました。 |

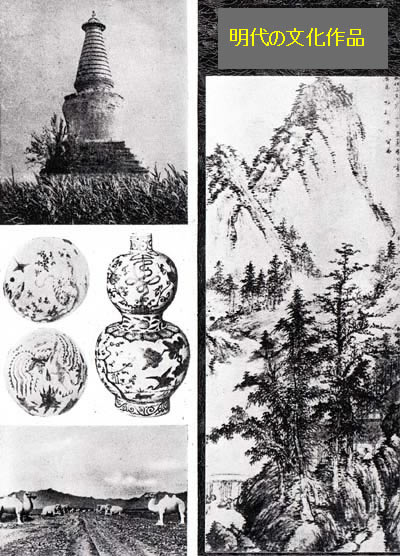

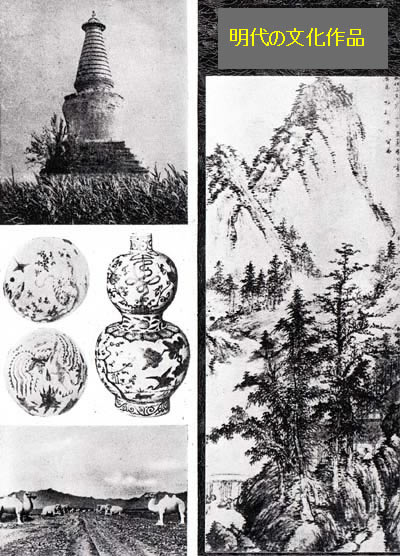

右=明代の山水画

左上=浄明寺舎利塔

左中=美しい壺と皿

左下=明成祖陵の参道

|

|

輝かしい旧中国文化の華を咲かせた

清朝の皇帝康煕(こうき)帝(右)、乾隆(けんりゅう)帝(左)

|

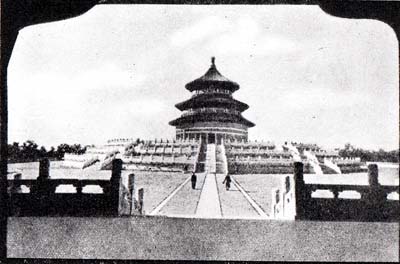

清代の宮殿――北京の紫禁城にある大理石づくりの天壇祈年殿

トルキスタンのイスラム教徒を討伐する清朝の遠征軍

|

⑤ 康煕・乾隆(こうき・けんりゅう)時代

順治帝につづく康照帝(一六六三~一七二二年)、雍正帝(ようせい、一七二三~一七三五年)、乾隆帝(一七三六~一七九五年)の時代、すなわち十七世紀の後半から十八世紀のすえにいたる時期は、清朝にとってはむろんのこと、歴代の王剞のなかでも、もっとも中国の政治文化が繁栄した時期といえるでしょう。

康熈帝のはじめのころには、南方で呉三桂などが反乱をおこした事件があったり、台湾を根拠として、日本の九州にも往来した鄭成功が、明への忠節をまもって抵抗をつづけたりもしましたが、まもなくそれらは平定されました。

こうして清朝の領土は、中国、満州、台湾を中心として、モウコ、東トルキスタン、チベットにおよび、朝鮮、安南、シャム、ビルマは属国の礼をとるようになりました。 |

清朝は、中国統治にあたって、元のときほどは中国人を圧迫しませんでした。

科挙を盛んに行って中国人を官僚に採用し、大臣なども偶数制にして、満州人と中国人をならべてその地位につけました。

また、『康熙(こうき)字典』『古今図書集成』『四庫全書』というような大規提な編纂事業を、中国人の学者たちにやらせました。

古今の本を全部集めて、三万六千冊以上にのぽった『四庫全書』は、三百余人の学者が十年もかけてできたといわれます。

しかもこれは全部肉筆で、八部写しがつくられました。

しかしその一方において、自分たち満州人をバカにしたり非難したりした本は、みな禁書として、発行をさしとめるというきぴしい処置をとりました。

満州人お威厳をしめすために、ひろく励行されたものは、有名な弁髪(べんぱつ)の風習です。

満州人はがんらい、頭のまわりをそって、真中だけ毛をながくのばし、それを“おさげ”のようにあんでたらしていました。

その風習を、中国の皇帝となった清朝は、中国人に強制したのです。

もちろん中国人の中には、この夷荻の風習に従うことをいやがる者がでました。

清朝は彼らを清の政権に反抗する者とみなして、弾圧をくわえたのです。

そういう政治的な統制はありましたが、一般に、この康煕乾隆の時代は、明の繁栄のあとをうけついで、商工業もさかえ、すぐれた芸術をうみだしました。

明の中期ごろから、ヨーロッパ人が中国に姿を現わすようになって、中国の茶、絹織物、陶歸などか酉洋にむけて輸出され、その代価として、銀が中国にたくさん入ってきます。

そのため、明では、しだいに租税も銀でおさめるようになっていましたが、清朝になっても、租税は大体明と同じような銀納制が用いられました。 |

満州人の風習弁髪(ぺんばつ)

|

2 東方貿易への誘い top

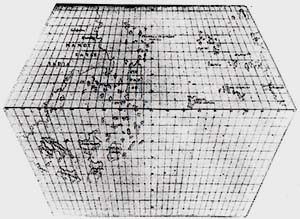

① アジアヘの関心

古くローマ時代のヨーロッパ人にとっては、アジアとは、絹を産する国としてしか知られていませんでした。

くだって、十字軍か派遣された前後のころになると、イスラム商人の活躍によって、ヨーロッパには、中国産の絹織物や陶器をはじめ、インド、南洋産の真珠、宝石、砂糖、香料などがもたらされるようになりました。

さらにモウコ人によって、アジアからヨーロッバに連なる大帝国がきずかれ、ことはアジアにかんする知識をヨーロッパにもたらすうえで、大変便利な状態をつくり出すことになりました。

マルコ・ポーロの『東方見聞録』は、今まで何も具体的には知られなかったアジアの事情を、はじめてヨーロッパ人に紹介したことになるのです。

『金の島』ジパングとして、すこし大げさに宣伝されたとはいえ、わが日本の存在が、ヨーロッパに知られたのも、マルロ・ボーロ以来のことです。

ところがその後、西南アジアには、オスマン・トルコが大勢力をきずいて、アジアとヨーロッパの連絡の要点を確保してしまいました。 |

中世末期のトスカネリの世界図にのった

日本の地図(中央の鳥々)

|

そのため、ヨーロッパ人は、アジア産の物資を手にいれるためには、このオスマン・トルコから、高い値段で買いとらねばならなくなったのです。

肉を常食とする当時のヨーロッパ人にとっては、その臭味をけすために、南海産の胡椒類がかかすことのできない調味料となっていました。

そういう生活の必需品も、オスマンの商人の手から、イタリアの商人に買いとられ、それがさらに、ドイツ商人などによって、ヨーロッパ各地に転売されるうちには、大変高い値段になってしまいます。

そこに、そういうアジア産の物資を、もっと安く手にいれようという動きがおこるのも、べつにふしぎではありません。

東洋や新大陸へ進出した

当時の貿易商人 |

新航路開拓に尽力した

航海王ヘンリー |

インド航路を発見して

インド土侯に謁見するバスコ・ダ・ガマ |

② 新航路と新大陸

ヨーロッパの人たちは、オスマン・トルコの土地を経ないで、アジアにたどりつく道を、真剣に考えはじめました。

それには二つの方法が考えられました。

一つは、アフリカ南端をまわって、インド洋に出てインドにゆく道と、もう一つは、その頃からいわれだした、地球は球形だという説にしたがって、西まわりでアジアにつく道の二つです。

そして第一の航路開拓に熱心だったのは、ポルトガルでした。十五世紀にはいると、ポルトガルの航海王子といわれたヘンリーは、しだいにアフリカの西岸を、南へと探検をすすめてゆきました。

その結果、一四八七年に、バルトロメオ・ディアスという人が、嵐に吹きながされて、偶然アフリカ最南端の岬を発見しました。これはまもなく喜望峰と名づけられました。

つづいて一四九八年には、有名なバスコ・ダ・ガマが、イスラムの水先案内のたすけをかりて、ついに、アフリカ東岸から季節風にのって、インドにゆく航路を発見しました。

一方、西まわりの航路は、イスパニア(スペイン)の女王イサベラ一世の後援によって開拓されました。

それは、あまりにも稍名な、一四九二年のコロンブスによるアメリカ発見という、思わぬ結果を生みだしました。

サンタ・マリア号をはじめとする三隻の船で、『魔の海』とおそれられた大西洋を、西へむかうこと七十日、コロンブスはついに島影を発見しました。

彼はこれをインドの一部だと信じてうたがいませんでしたが、それがインドどころか、それまでヨーロッパ人には、全く知られていなかった新大陸の一部であったことは、いうまでもありません。 |

喜望峰をまわる東西航路が拓けた当時のインドのカリカット港のありさま

イサベラ女王に新大陸発見の報告をするクリストファ・コロンブス

|

コロンブスの発見した土地がアジアではないことは、まもなくその土地を探検したアメリゴ・ベスプッチによって、はっきりしました。

それで、その新大陸をアメリカとよぶことになったのです。

(しかしコロンブスの発見した中米の島々を今でも西インド諸島とよんでいます)

③ ポルトガルの東洋進出

新航路と新大陸の発見は、ポルトガル、イスパニア両国に大きな希望と野心とをいだかせることになりました。

コロンブスの新大陸発見の翌年、この両国は大西洋上の子午線をさかいとして、東側はポルトガル領、西側はイスパニア領と、はやくも領土の分けあいをしました。

こうしてポルトガルは、もっぱら東へ東へと進出をつづけていったのです。

一五一○年、ポルトガルのインド領総督アルブケルケはインド西岸のゴアを占領し、ついで翌年には、インド洋と南シナ海とをむすぶ、マラッカ海峡に面したマラッカの町を占領しました。

東インド諸島の東方にあるモルッ力諸島こそは、ヨーロッパ人の珍重する胡椒(こしょう)、肉桂(にっけい)、生姜(しょうが)、丁字(ちょうじ)などの香料の主産地でした。

ですからポルトガルが、この群島いったいの占領を、いちはやく行ったことは、ふしぎではありません。 |

ヨーロッバ人の珍重する香料の産地――モルッカ諸島の風光

フィリピンの南方の島々

|

香料群島ともよばれる、このモルッカ諸島領有によってポルトガルは香料貿易を、自分の手に独占して、大きな利益をおさめることになりました。

一五一七年には、ポルトガルは、さらに中国の港広東にあらわれ、その使節は、明の都北京にまでやってきました。

まもなく彼らは、広東港外のマカオに居留地をあたえられ(一五五七年)そこを根拠として、中国にたいする貿易もはじめました。

|

アメリカ原住民独特の文化をしのぱせる南米ペルーのインカの遺跡

|

初めて世界を一周したマジェランと、

彼を記念して名付けられたマジェラン海峡

|

④ 西廻りのイスパニア

大西洋を西へ、新大陸の開発にむかったイスパニアは、一五二一年に、コルテスか中部アメリカのメキシコを征服し、一五三二年にはピサロが南米のペルーを征服して、領土をふやしました。

メキシコやペルーの土地には、ヨーロッパ人がやってくるまえに、原住民による独特な文化(マヤ文明、インカ文明などとよびます)が栄えていたのですが、イスパニアは、どしどしとそういう人々を征服して、自分たちのために金銀をほらせる、仕事にこき使いました。

そうして彼らの酷使によって、原住民がへってくると、アフリカからニグロ(黒人)を移入して、かわりに働かせました。

アメリカに黒人が住むようになったのは、この時からのことです。

そういう征服とならんで、イスパニア国王は、一五一九年にポルトガル人マジェラン(一四八〇~一五二一年)にめいじて南アメリカの南端をまわって、太平洋の探検にのりださせました。

一年じゅう嵐のあれくるう、南アメリカ最南端のマジェラン海峡は、彼にちなんでつけられた名前です。

マジェランは太平洋を西へ西へと航海をつづけて、一五二一年、フィリピンに到達しました。

ところが彼は、そこで土人のために命をうばわれてしまいました。

しかし彼の船隊は、その後、インド洋を横断して、一五二二年に、三年一ヵ月ぶりで、イスパニアの港バロスに姿を現わしたのです。

このマジェラン一行の航海によって、地球が球形であることが、実際に証明されたのでした。

イスパニアは、その後やはり香料群島の領有をねらいましたが、ポルトガルとの争いにやぶれて、フィリピンに腰をすえることになりました。

一五七一年にはマニラの町を占領して、ここから、広東や台湾、日本への貿易をはじめました。

このイスパニア人の手によって、中国には中米メキシコの銀が、たくさん持ちこまれるようになったのです。 、

同じ一五七一年には、イスパニアの艦隊は地中海で、オスマンートルコの海軍を撃破して、地中海の覇権をにぎるようになりました。

こうしてその後、十年あまりの間、イスパニアの国威は、「無敵艦隊」の名とともに、全世界を圧しためです。

⑧ ヤソ会の伝道

ポルトガルやイスパニアの手で、急速に開拓されたアジアへの貿易路を利用して、商人とはまたちがった目的をいだいた人々が、少数ではありますが、アジアに姿を現わしました。それはヤソ会の宣教師たちです。

ルターやカルビンのとなえ出した新教によって、ヨーロッパでの地盤を動揺させられたカトリック(旧教)の人たちが、勢力再建をはかって設立したのがヤソ会です。

彼らはヨーロッパでうしなったカトリックの地盤を、新らしく登場した、アジアの地にひろげようとしたのです。 |

左=洗礼をうける明の王太后ヘレナ

右=中国に来た最初の宜教師マテオ・リッチ

|

上=北京に建てられた教会堂

中=宣教師カスチリョーネの

描いた絵

下=ヤソ会士が北京宮殿内に

作った天文台

|

ヤソ会の会長は、イスパニアの貴族イグナチウス・ロヨラ(一四九二~一五五六年)という人でしたが、副会長のポルトガル人フランシスコ・ザビエル(一五〇六~一五五二年)は、アジアへの布教を目的として、一五四二年、インドのゴアにやってきました。

ザビエルは、やがて一五四九年に、日本に現れて布教し、さらに中国へわたろうとしましたが、マカオ付近の上川島(じょうせんとう)で、一五五二年に死んでしまいました。

しかし、まもなく一五八三年、イタリア人の宣教師マテオ・リッチがマカオにやってきて、一六〇一年には北京に入り、明の万暦帝に謁(えつ)して、教会堂をたてて布教を行うことを許されました。

マテオ・リッチは、中国名を利瑪貢と名のり、明の皇族や高官などの間に、かなりの信者をえました。

彼は『天主実義』というような、キリストの教義をといた、中国語の本をかいたりしましたが、それとともに、天文学、暦法、地理学、数学などの知識も中国人につたえました。

ユークリッドの『幾何原本』を訳したのも、このマテオ・リッチです。

当時のヤソ会宣教師は、みな、彼のように、キリスト教をひろめるばかりではなく、ほかの科学知識をも中国人につたえる役割をはたしました。

|

ベルギー人フェルビースト(中国名を南懐仁、一六二三~一六八八年)、ドイツ人アダム・シーヤール(湯若望、一五九一~一六六六年)らの宣教師は、彼らのとくキリストの教義よりも、むしろ彼らがもっている天文、暦法、砲術などにかんする知識によって、万暦帝をはじめとする中国人たちに尊重されたのです。

満州で勢力をのばしつつあった清朝をうつために、使われた大砲も、この宣教師たちの指示によってつくられたものでした。

3 東インド会社 top

|

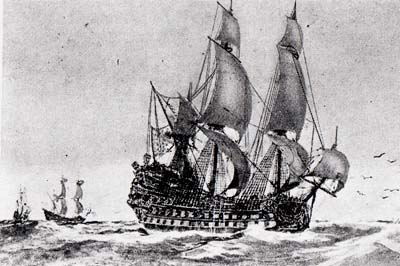

イギリス繁栄の一因をなした英国東インド会社の貿易船

|

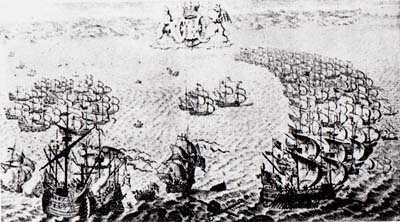

中世イスパニアの国力を象徴した無敵艦隊アルマダ

ヨーロッパ人のインド侵略の橋頭堡となった西南海岸のゴア

|

① イギリスの海外進出

エリザベス一世(一五五八~一六〇三年)の時代から、イギリスは、積極的な海外進出をはじめるようになりました。

それまでのイギリスは、イスパニアの勢力下におかれていたのですが、エリザベス女王は、提督ドレイクに世界一周を行わせ(一五七七~一五八〇年)、イスパニアの商船隊の攻撃を命じたりしました。

そしてついに、一五八八年には、イスパニアが世界にほこる『無敵艦隊』と、イギリス海軍とが衝突し、その結果イスパニアはやぶれてしまいました。 |

この戦いをさかいとして、それまでのイスパニア、ポルトガルの覇権は傾きはじめ、つづいてイギリス、オランダ、フランスなどの時代がはじまるのです。

イスパニアの艦隊をやぶって十年ばかり後の一六〇〇年に、イギリスは東インド会社という特許会社を設立しました。

東インドと特にいうのは、コロンブスの発見した新大陸を、西インドとよびならわしていたので、それにたいして、本来のインドおよびアジア地域を東インドと称したのです。

東インド会社は、アジア地域にかんする貿易は、すべて自分の手で行う、という独占的な権利を、イギリス政府からあたえられました。

そういうのを特許会社とよぶのです。

東インド会社の設立は、イギリスだけではありませんでした。イギリスについで一六〇二沢にはオランダが、さらに一六〇四年にはフランスが、それぞれ東インド会社をもうけて、いずれも自国の利益のために、アジアへの進出をはじめたのです。

イギリスの東インド会社は、ポルトガルの妨害を排しつつ、ムガール朝から貿易の許可をえて、一六三九年には東海岸にマドラスを、一六六二年には西海岸にボンベイを、一六八六年には、ガンジス河口のカルカッタを占領して、ここをインド貿易の根拠地としました。

イギリスの海外進出のほこさきは、もちろんアジアだけではありませんでした。

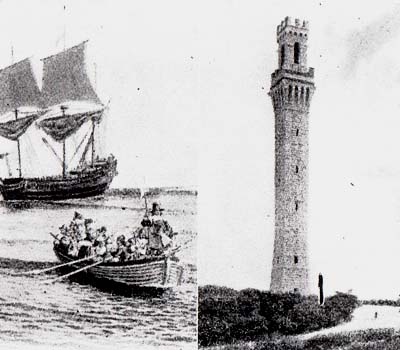

十六世紀後半から十七世紀にかけて、イギリスからは植民者のむれが、アメリカ大陸の新天地をもとめて渡っていきました。一六二〇年のメイフラワー号に乗った清教徒(ピューリタン)とくに有名です。

こうして、現アメリカの東海岸には、しだいにイギリス人の移民がふえて、いわゆる十三州の植民地を形成するようになったのです。 |

アメリカへ植民者を運んだメイブラワー号(左)と上陸記念碑

|

|

アムステルダムにあったオランダ東インド会社の建物

|

鄭成功(ていせいこう)に降服する台湾のオランダ人

(鄭成功は国姓爺(こくせんや)として名高い)

|

② オランダ領東インド

オランダは、はじめイスパニア領でしたが、一五八一年に独立すると、ポルトガルのあとを追って、インド洋から東南アジアの島々に進出をはじめました。

一六〇二年に設立されたオランダの東インド会社は、一六一九年には、ジャワ島のバタビア(ジャカルタ)に商館をもうけて、スマトラ、ボルネオ、セレベスなどの島々を勢力下におさめ、いわゆるオランダ領東インド(今はオランダから独立して、インドネシア共和国となっている)をつくってゆきました。

そういう東インド諸島への飛石として、南アフリカの南端にケープ植民地をたて(一六〇二年)、セイロン島、マラッカを、ポルトガルから譲り受けました(一六五八年)。

オランダはさらに、中国や日本との貿易にのりだしましたが、中国ではポルトガル人に妨害されました。

そこでオランダは、一六二四年に台湾に根拠地をきずき、ここで本土からくる中国人と貿易するという方法をとりました。

しかし、その台湾に拠ったオランダ人も、一六六二年には鄭成功のために追いはらわれています。

オランダは、また、アメリカ大陸にも足がかりをきずきました。

ニュー・アムステルダムという町は、オランダ人のものでしたが、まもなく一六六四年にはイギリス人にうばわれて、ニュー・ヨークと改名されたのです。

③ フランスの進出

エリザベス一世の時代が、イギリスの海外進出の開幕期だとすれば、フランスではそれより一世紀ほども遅れた、ルイ十四世(一六六一~一七一五年)の時代が、はなやかな海外進出期にあたります。

フランスの東インド会社は、それより早く一六〇四年に設立されていたのですが、ルイ十四世の政府に、コルベールが宰相として姿を現わすにいたって、ようやくアジアへの関心がたかまってきました。

こうしてインドに、ポンディシェリ(一六七二年)、シャンデルナゴル(一六八八年)というフランスの植民地ができて、イギリスの勢力と対抗するようになりました。

一方、アメリカ大陸にも、フランスの植民地はひろがりました。

イギリスの十三州植民地を、背後からかこむような形で、カナダやミシシッピー流域のルイジアナが、フランスに属するようになったのは、この頃のことです。

④ デュプレックスとクライヴ

十八世紀にはいると、あらそって領土を拡大しつつあったイギリスとフランスとは、事あるごとに衝突するようになりました。

ヨーロッパ内部でも、イスパニアやオーストリアの王位継承をめぐって、イギリスとフランスは立場がわかれ、戦争の手段にうったえざるを得ませんでした。

そうした、本国における緊張した両国の関係は、当然出先の植民地にも反響をおよぼします。

一七四〇年に、オーストリア王位継承戦役がはじまるとまもなく、イギリス軍はフランス領カナダに侵入して、カナダの北東部を占領しました。

インドにおいても、同じ時期に戦争がおこりました。

フランスのポンディシェリ総督デュプレックスは、前々からインドの土民兵を養成して、戦争にそなえていましたが一七四二年には行動をおこして、イギリスの根拠地マドラスを占領してしまいました。

一七四八年の和約で、マドラスはイギリスに返されましたが、インドの東南海岸地方(カルナティク地方とよびます)において、フランスはかなり優勢な地位をえたのです。

ところがまもなくその形勢はひっくりかえってしまいました。

カルナテイク地方ナワーブに(地方長官)はもとはムガール朝から任命されたのですが、それがこの時期になると、ほとんど中央から分離して、あたかも一独立国家のごとき観をていしていました。

そのナワーブの相続者をだれにするかをめぐって、イギリスとフランスは、一七四九年から五四年にかけて、また戦争をはじめたのです。

今度はデュプレックスも、前のときのように、うまく作戦を運ぶことができませんでした。

イギリスの東インド会社の書記から士官となったクライブが、デュプレックスにならって、土民兵を組織し、フランス軍にむかってきたからです。

アルコットの戦いでデュプレックスはやぶれ、責任をとわれて、一七五四年に本国に召還されてしまいました。

こうしてイギリスは、自分の支持するナワーブ(知事のようなもの)をもりたてて、カルナティク地方に、その地歩をかためることができたのです。

|

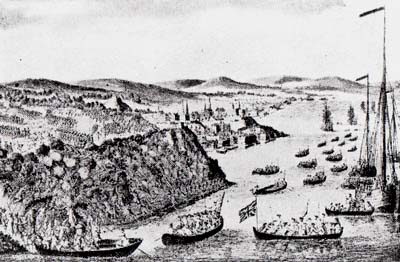

北アメリカにおける英仏の対立

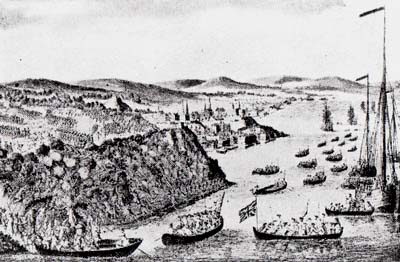

カナダの首都ケベックの攻防戦(1759年)

|

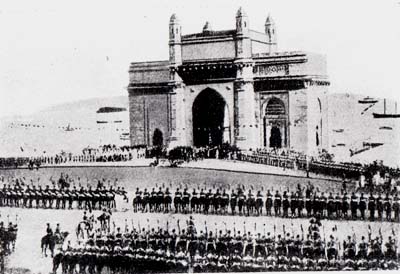

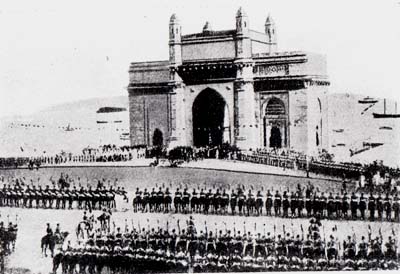

イギリスのインド支配を象徴する

ニュー・デリーにある『インドの門』

1757年、英国がフランスを破りインド支配を確立する

舞台となったベンガル地方の風光

|

⑤ プラッシーの戦い

イギリスのフランスにたいする優勢を、ヨーロッパにおいても、アメリカにおいても、インドにおいても確立する時期が、つづいてやってきました。

オーストリア女王マリア・テレジアが、プロシアにたいして、シレジア地方の返還を要求したことからはじまった七年戦争(一七五六~六三年)が、それです。

ヨーロッパにおいては、フランスの外交は、大変まずい立場をとりました。

アメリカ大陸では、カナダの首都ケベックが陥落し(一七五九年)、大西洋の制海権はイギリスににぎられて、フランスは窮地においこまれました。

そしてインドでは、一七五七年のプラッシーの敗戦で、フランスは今後の発展の望みを失わざるをえなくなったのです。 |

カルカッタにちかいプラッシーで行われたこの英仏間の衝突は、カルナティク地方の場合と同じように、べンガルの地方長官(ナワーブ)の相続争いの形をとって現われました。

一七五六年、ナワーブ(地方長官)になったシラージ・ウダウラーは、フランス人に好意をよせ、カルカッタを攻撃してこれを占領しました。

ところが、そんなことでイギリスが参ってしまうはずはありません。

マドラスから、クライブらのひきいる軍隊が救援にかけつけて、まもなくカルカッタをとりかえしました。

その年の暮、ヨーロッパで、七年戦争がはじまったという知らせがとどくと、イギリス軍は、着々とシャンデルナゴル攻撃の準備を進めると同時に、シラージ・ウダウラーにかわる親英的なナワーブをもりたてる計画をたてました。

その候補にひそかにのぼったのが、将軍ミール・ジャーファルでした。

一七五七年六月二十二日の夜半、クライブは三千の兵をひきいて、プラッシー北方で、ナワーブのシラージ・ウダウラーの軍にむかい合いました。

英軍三千のうち、八百人は白人の歩兵と砲兵、あとの二千二百人はインドの土民兵です。

一方、ナワーブの軍勢はおよそ六万八千で、中にフランス人が四十人ほどいたといわれます。

ところが、夜があけて、戦争がはじまっても、ひそかにイギリスと連絡していた将軍ミール・ジャーファルは、いっこうに戦闘に参加しようとしません。

それどころか、戦いたけなわのころ、彼はかえってナワーブに退却をすすめたのです。 `

こうして、シラージ・ウダウラーの軍は総くずれになってしまいました。

敗戦後、彼はつかまって死刑に処せられ、かわってミール・ジャーファルがベンガル地方のナワーブとなりました。

新しいナワーブのもとで、イギリスの東インド会社が、ベンガル地方における優越的な権利をえたことは、いうまでもないでしょう。

それが十五世紀なかばごろから、モスクワを中心としてロシア人がたちあがりはじめ、イワン四世(一五三三~一五八四年)にいたっで、皇帝(ツァール)の称号を用いるようになりました。

イワン四世は、国内に残存していたモウコ人を追いはらうとともに、一五七八年、コサック族の酋長イェルマークにめいじて、ウラル山脈をこえて、シベリアへ進出させました。

シベリア進出の目的は、その地に産する毛皮を買いとって、それを西ヨーロッパに売りさばくことにあったのです。

イェルマーク以後も、ロシア人は、東方への進出をつづけました。

一六三二年には、バイカル湖畔のイルクーツク市が、一六三八年には、オホーツク海に面するオホーツク市が、ロシア人の手で建設されました。

一六四〇年ごろから、ロシア人は黒竜江方面に南下をはじめました。

ところが、その辺は、清朝の領土であったので、ここに両者の間にいざこざがおこりました。

ロシアは黒竜江北岸に、ネルチンスク(一六五八年)や、アルバジン(一六六三年)の城をきずき、清朝は南岸の愛琿(あいぐん)のとりでで、これに対抗しました。

まもなく一六八九年のネルチンスク条約で、黒竜江の北方に、両国の国境線がさだめられました。

これは、清朝のみならず中国の歴代王朝が、外国とむすんだ、最初の正式な条約です。

ロシア人の発展は、その後もなお、カムチャッカ半島からベーリング海峡をこえて、アラスカにまで達しました。

ロシア領シベリアは、このようにしてできあがってきたのです。

それからしばらくすると、今度はロシア船が日本の近海に現れるようになります。

4 ヨーロッパ人と日本 top

|

当時のヨーロッパ人との交易のようすがうかがえる南蛮屏風

|

南蛮人とよばれたイスパニア、ポルトガル人の風俗を描いた当時の絵

ロシア人は紅毛人と呼ばれた

|

① 南蛮(なんばん)人と紅毛(こうもう)人

一五四三年、九州南方の種子が島に一隻の船が漂着しました。

島主の種子島時尭(ときたか)が、同乗の中国人に紙に字をかきながら、いろいろきいてみると、この船は、はるか西のインドのほうからきたポルトガル船で、中国に貿易にむかう途中、嵐にあって、ここに漂着したというのです。

これが、日本人がヨーロッパ人に接した最初のことでした。

時堯(ときたか)はその時に、ポルトガル人の持っていた鉄砲を、二丁、買取りました。

銃の筒から火薬で弾丸をとびださせるという、このすばらしい兵器が、当時の日本人にあたえた驚きは、大変なものでした。

戦国時代の武将たちが、あらそって、この『種子島』と名づけられた新兵器を採用したのも、当然のことです。

マカオに根拠地をえたポルトガルは、一五五七年以後、定期的に九州各地をおとずれるようになりました。

インドのゴアを発して、インドや南洋の産物をつみこんだポルトガル船にとっては、日本は大変よいお得意でした。

大体売上は、元値の倍になったようですが、ことに砂糖などは、十倍の利益があったそうです。

一五八四年には、マニラに根拠をおくイスパニアの船が、九州の平戸に来航して、貿易をはじめました。

これらのポルトガル人、イスパニア人を、当時の日本人は南蛮(なんばん)人と名づけました。

南蛮人にくらべて、ややおくれて日本に現れたオランダ人、イギリス人は、紅毛(こうもう)人とよばれました。

オランダは一六〇九年に、イギリスは一六一三年に、それぞれ平戸に商館をたてて、貿易の足がかりとしましたが、古くからの南蛮人とは、しだいに仲がわるくなってきました。

南蛮人や紅毛人は、日本人の生活や風俗に、いろいろな変化をあたえています。

たとえば、今ではほとんど日本語になりきっている、じゅばん(儒衿)、たばこ(煙草)、こんぺいとう(金平糖)、かっぱ(合羽)、カステラ、などのことばのもとはポルトガル語ですし、メリヤスはイスパニア語、ランドセルはオランダ語、といったぐあいです。

こういうことばは、その品物と一緒に、この時代に日本にもちこまれて、日本人の生活のなかに溶けこんできたのです。

|

初めて日本にヤソ会を伝道したザヴィエルの肖像

|

北九州の大名により派遣された少年使節団のローマ到着の絵

|

ヤソ会が建てた修学所(上、

セミナリオ)と学林(コレジョ)

|

② キリシタンの布教

ヤソ教のフランシスコ・ザビィエルは、マラッ力で、漂着した日本人漁師に出会い、それから、日本に布教する望みをおこしたといわれます。

一五四九年、鹿児島に上陸しだザヴィエルは、京都にも上って、カトリックの教えをひろめました。

当時の日本人は、これを吉利支丹(キリシタン)宗とか、天主教と名づけました。

ザヴィエルは二年あまりで、日本から立ち去りましたが、南蛮の貿易船は、その後もひきつづき、多くの宣教師を日本に運び込んできました。

大友、大村、有馬というような北九州の大名は、すすんでキリシタンに改宗しました。

一五八〇年、彼らは、伊東義賢(よしかた)、千々石(ちぢわ)清左衛門直員らの少年使節を、力トリックの総本山である、ローマ法王のもとに派遣しました。

一行はポルトガルの船で、インド、アフリカをまわって、リスボンの港に上陸し、イスパニアをへて、ローマに入りました。

ローマ法王は、遠い東洋の島国からやってきた少年使節を、大変よろこんで迎えたということです。

戦国の混乱を統一しかけた織田信長は、キリシタンの布教を応援する態度をとりました。

彼は、宣教師からおくられた、赤いラシャ(羊毛製)のかっぱや、黒のソフト帽を、このんで着用したといわれます。

彼のいた安土や京都には、布教のための教会も設けられました。

当時これを『南蛮寺』とか『かるさん屋敷』と俗称したようです。

『かるさん』とは、ポルトガル語でズボンのことです。

ズボンをはいた人たちのいる屋敷というので、当時の人々にはめずらしかったわけでしょう。

そのほか、九洲の臼杵(うすき)や、山陰の山口には、セミナリヨ(修学所)、コレジヨ(学林)などの学校がもうけられました。

信長自身は改宗はしませんでしたが、武士たちの中には、小西行長や高山右近のような信者が出てきました。

③ 御朱印船の貿易

南蛮人や紅毛人の来航に刺激されて、わが国の大名や大商人たちも、貿易船をしたてて、中国や南洋方面にのりだしはじめました。

そういう貿易船は、御朱印船とよばれましたが、そのわけは、朱印状という航海の許可証をもらった船であろからです。

朱印状は織田信長も発行しましたが、彼のあとをうけついで天下を統一した、豊臣秀吉や徳川家康の手によって、四、五十年の間に、総計四百通ほど発行されました。 |

政府の航海許可証をうけて海外と交易した御朱印船 |

シャム(タイ)の王様にまで

出世した山田長政 |

秀吉はまた、一五九〇年にゴアのポルトガル総督にあてて、翌年にはマニラのイスパニア総督にあてて、手紙をおくりましたが、家康も一六一○年に、メキシコとの貿易を盛んにするための使節を派遣しました。

奥州の伊達政宗が、家臣支倉常長をヨーロッパに派遣したのも、この頃のことです(一六一三~一六二〇年)。

朱印状をあたえられた日本の貿易船は、南蛮船、紅毛船に立ちまじって活躍しましたが、それにともなって、御朱印船(ごしゅいんせん)のゆく先々の南洋各地にも、移住する日本人が多くなってきました。

そうしたほうが、物資を買い集めるのに便利だったからです。

土地の人との衝突をさけるために、彼らはしだいに集って暮すようになりました。

こうして南洋各地には、日本人町とよばれる集落が生まれてきたのです。

インドシナ半島のシャム(タイ)や、ジャワ島、フィリピンのルソン島などには、いくつも日本人町ができました。

シャム(タイ)の都アユチアには千五百人、ルソン島のマニラには三千人もの日本人が住んでいたといわれます。

そういう日本人のなかで、もっとも有名なのは山田長政です。

彼は日本では、かごかきなどもした人でしだが、便船にのってシャムにわたると、その才能をみとめられて、アユチアの日本人たちの団長になりました。

長政はまた自分の持船で、日本貿易を行ったりしましたが、シャムの国内でも重んじられて、属領のリゴール州の王さまになりました。

しかしシャム国内の政権争いに巻きこまれ、一六二八年、足の傷に毒の膏薬をはられたために、死んだといわれます。

徳川幕府の鎖国令により唯一の開港地となった長崎出島 |

1637年、キリシタンを奉ずる武士によって起された島原の乱 |

④ 徳川幕府の鎖国政策

こういう盛んな海外進出もやがては、おとろえざるをえない時期がきました。

それは、德川幕府によってとられた、鎖国という政策の結果です。

すでに豊臣秀吉は、一五八七年、九州征伐の途中で、キリシタンの布教を禁じる法令をだしていました。

これは、キリシタンの教えが、日本の道徳に背くものだ、という理由のもとに行われましが、それに、キリシタンの宣教師は、ポルトガルやイスパニアが、日本を侵略する目的で派遣された人々なのだ、という評判さえたてられていたのです。

しかし、キリシタンと関係のない誨外貿易には、秀吉は大変熱らでした。

徳川幕府の世の中になっても、しばらくは、その状態はかわりませんでした。

ところが、幕府の禁令にもかかわらず、ひそかにキリシタンに帰依するものは、あとをたちません。

京都や長崎で、キリシタン信者を多数、火あぶりの刑に処して、みせしめにしても、はりつけにかけられた老若男女の清らかな死にかたは、かえって役人に不安を増させるばかりでした。

その間、御朱印船貿易によって、京都、大阪堺などの商人のあげる莫大な利益も国内統一を強化しようとする幕府、にとっては、見のがすことのできぬものとなってきました。

こうして徳川幕府は、踏絵などによって、日本人のキリシタン信者を、徹底的に検挙すると同時に、外国船のくる港を長崎と平戸だけに制限しました。

さらに一六三四年には、長崎に出島をきずいて、日本人との接触を、なるべく行わせないようにしてしまいました。 |

徳川幕府の禁令により“はりつけ”に

されるキリスト教徒達

|

そして翌年には、御朱印船の出帆を、とうとう禁止してしまったのです。

こういう形勢を、さらに一段と推しすすめる機会がやってきました。

それは、一六三七年に。キリシタンを奉ずる武士たちによっておこされた島原の乱です。

十万の兵と五ヵ月をようして鎮圧された、この反乱の後、幕府は一六三九年、ポルトガル船の来航や、日本人の海外渡航、海外にいる日本人の帰国などを禁じる、いわゆる鎖国令をだしました。

キリシタン信者の統制が、さらに厳重になったことは、いうまでもありません。

これと前後して、イスパニア、イギリスは、幕府との貿易をたっていたので、この鎖国令以後、日本で貿易を許されたのは、キリシタンと関係のないオランダ、中国、朝鮮の船だけとなりました。

それも、長崎の出島で、幕府の厳重な監視のもとに行われたのです。

top

**************************************** |