|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 参考資料

|

七章 清朝から中華民国へ(近世その二)

1 日清戦争

① 富国強兵

② 下関条約

2 餌食にされる国土

① 眠れる豚

② 根拠地の奪い合い

③ 康有為(こうゆうい)の改革政治

④ 義和団事件

3 清朝の滅亡

① 日露戦争

② 中国革命の父・孫文

③ 中華民国の誕生

4 第一次大戦と中国

① 火薬庫バルカン

② 二十一ヵ条の要求

③ 五四(ごし)運動

④ 新しい文学の動き |

右=列強の中国侵略の姿を今日にとどめる

香港市街の風景 |

|

1 日清戦争 top

富国強兵の国策にもとずいてイギリスから購入した

清国の軍艦鎮遠(ちんえん) |

19世紀後半ごろ中国に敷設された鉄道機関車 |

① 富国強兵

太平天国の鎮圧に功労のあった、李鴻章(りこうしょう)や曽国藩(そこくはん)は、その後の清朝の政治に、大きな勢力をふるうようになりました。

彼らは地方長官に任ぜられて、土地やその他の莫大な財産をもち、自分の兵隊を多数養成していました。

李鴻章などは、太平天国の乱の後には、六万人からの私兵を持つようになったといわれます。

彼らは富国強兵(国を富まし、武力を強化する)を目的として、西洋技術や文化をどしどし取入れました。

それは、時期からいっても方法からいっても、日本の明治政府がたてた文明開化の方針と、大変よく似かよったものでした。

曽国藩が安慶に、李鴻章が上海に、それぞれ軍需工場を建てたほか、日本と同じように、造船工場や製糸織物工場などもたてられ、鉄道も敷かれはじめました。

軍艦や新式の兵器が西洋から買い入れられ、古い寺小屋式の熟にかわって、新制度の学校がもうけられました。

留学生もヨーロッパ、アメリカに派遣されるようになります。

こうして、一八八〇年頃になると、中国の産業設備もかなりととのってきて、その製品を、朝鮮などに売りこむ必要がしょうずるほどになりました。

ちょうどそのころ、新らしい社会への切りかえが進行していた日本も、朝鮮半島への進出をねらっていたのです。

ここに、朝鮮半島の支配をめぐって、日清両国が、しだいに対立していったのは、さけがたい運命でした。

② 下関条約

李氏の朝鮮は、徳川幕府と同じように、ずっと鎖国政策をとってきました。

日本が開国しても、朝鮮の態度はもとのままでした。

そこで、明治の新政府のなかには、西郷隆盛のように、武力で朝鮮を開国させよう、と主張する人も現れました。

これを征韓論といいます。

しかし一八七六年(明治九年)には、その朝鮮も日本と江華条約をむすんで、いくつかの港を、外国船に開放することになりました。

その後日本はわが国を頼りとする国王の父、大院君(だいいんくん)らに働きかけて、朝鮮での支配権を固めようとしました。

しかし、妃の閔妃(みんぴ)一派は、清国を背後にたのんでこれに反対し、首都の京城で何度か政変がおこりました。

その結果一八八五年(明治一八年)には、日清両国が協定をむすんで、どちらかの国が朝鮮に兵をだすときには、前もって通知をすることがきめられ、両国の対立をゆるめようとしたのです。

しかし、一八九四年(明治二七年)に、朝鮮に東学党の乱が起ると、朝鮮の政府は自分の手で鎮圧できないので、援兵を清国に要求しました。 |

日本が支持した朝鮮の

大院君の肖像

|

清国の出兵にたいして、わが国も朝鮮に兵を派遣し、東学党の乱はまもなく鎮圧されましたが、その後、日清両国はおり合いがつかず、ついに日清戦争となりました。

豊島沖の海縱にはじまった戦闘は、陸上海上ともに日本軍の勝利がつづき、たちまち朝鮮から遼東半島までを占領してしまったのです。

翌年、清国の代表李鴻章とわが国の伊藤博文との間に、下関で講和会議が開かれました。

その結果、清国は朝鮮から手をひくことを認め、わが国に賠償金二億両をしはらい、台湾と遼東半島一帯をゆずることを約束しました。

この日清戦争の勝敗は、その後の両国のあゆみに、決定的なちがいをもたらしたのです。

勝った日本の国威は、その後ますますのびてゆきましたが、負けた清国は、のびかけた芽をつまれて、大変くるしい道を、それからたどることになりました。

|

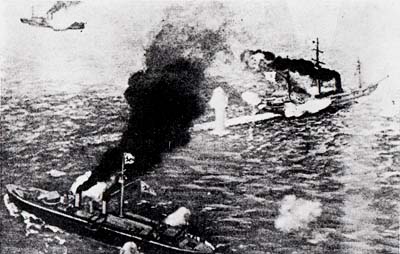

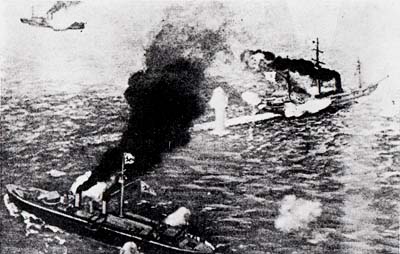

1894年7月、日清両国間に戦端が開かれた

図は黄海の大海戦を描いたもの

日清戦争後両国が講和会議を闍いた

下関春帆楼(しゅんぱんろう)の会議室

|

2 餌食にされる国土 top

② 眠れる豚

日本が清国に勝ったことは、当時の世界の人々をおどろかせました。

ちっぽけな島国が、人口数億の大国をやぶったのですから、それもむりはありません。

しかし世界は、日本の武勇を、いつまでもほめてばかりはいませんでした。

日本が強くなることに、世界はまもなく警戒の目をひからせはじめたのです。

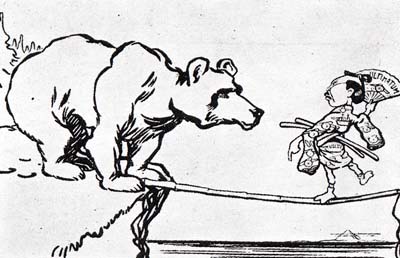

日本の進出を、もっともよろこぱなかったのは、シベリアから、満州へ向けて南下をねらっていたロシアでした。

下関条約の調印から、わずか一週間後(一八九五年四月二三日)に、ロシアは、フランスやドイツと一緒に、日本にたいして、『清国からもらった遼東半島をかえせ』と申入れてきました。

日本が遼東半島をもっていることは、アジアの平和に害があるというのが、その理由でした。 |

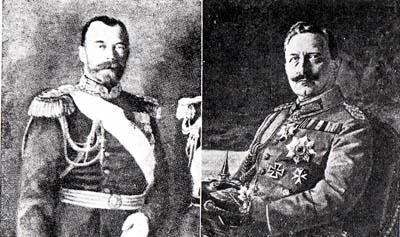

日清戦争で得た日本の利権は独、仏、露三国干渉により

その一部を譲歩させられた。写真は当時の

ロシア皇帝ニコライ二世(左)と、ドイツ皇帝ウィルヘルム二世(右) |

これを三国干渉といいます。

日清戦争にやっと勝ったばかりの日本にとっては、世界の大国三つが束になってつきつけた要求を、はねのけるだけの力はありませんでした。

そこで、やむなく、その申入れにしたがったのです。

しかし、清国のほうは、それどころではありませんでした。

それまでは、アヘン戦争などでやぶれたとはいっても、その実力は未知数であり、『眠れる獅子』として敬遠されていた清朝が、ちっぽけな日本に徹底的に負けたのですから、これにも世界はびっくりしました。

これでは『眠れる獅子』どころか、『眠れる豚』だという評判がたったのです。

こうして西洋列国は、これ以後、何の遠慮もなく、清国から根拠地を借り、鉄道をしいて、自分たちの利益のために、中国の土地と人間を、最大限に利用しはじめたのです。

|

|

|

| 中国はロシアに大連(ダイレン、左)を、ドイツに青島(チンタオ、中)をイギリスに香港(ホンコン、右)を占領ないし租借された |

② 根拠地の奪い合い

十九世紀の末になると、中国に押し寄せた国はたくさんの数にのぼりました。

中国と前から関係の深かったイギリスや、インドシナを手におさめたアランス、北方から満洲をうかがうロシアなどにまじって、あらたに急激に発展して、イギリスに競争をいどんできたドイツや、太平洋をこえてアジアに関心をもちだしたアメリカがくわわりました。

そして日清戦争に勝った日本も、これらの強国に仲間入りをしたのです。

これらの国々の間で、中国は好きかってに、いろいろな利益を分けどりされはじめました。

南太平洋にちらばる南洋群島を占領したドイツは、アジアのどこかに海軍の根拠地をさがしていましたが、一八九七年、山東省でドイツ人宣教師が二人殺されたのを口実に、遼東半島の根元にある膠州湾(こうしゅうわん、青島=チンタオ)を占領しました。

そしてそこを九十九年間借りる権利と、山東省の鉱山を掘ったり、鉄道をしいたりする権利を清朝政府から獲得しました。

すると、ロシアもだまってはいません。

すぐに、三国干渉で日本からかえさせたばかりの遼東半島にある、旅順、大連を、二十五年の約束で借りうけました。

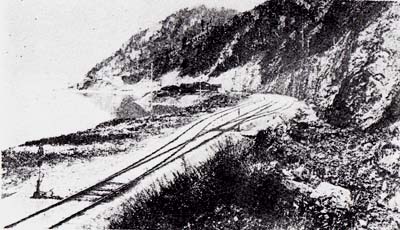

ロシアはその前から、シベリアを横断して、ウラジオストックにいたるシベリア鉄道の計画をすすめていましたが、旅順、大連を獲得すると同時に、シベリア鉄道から分れてここにいたる支線(後にわが国では、南満州鉄道とよんだ)を敷くことも許可されました。

その翌年一八九八年には、ロシアと対抗するために、イギリスは遼東半島対岸の威海衛(いかいえい)を、むりに清朝から借りてしまいました。同時にフランスも、南方海岸の広州湾を借りることに成功します。

こうして、わずかばかりの間に、列国はばたばたと、清国から根拠地をうばい取ってしまったのです。 |

ヨーロッパと極東を結ぷ世界最長のシベリア鉄道(パイカル湖付近)

|

|

清末の政治をほしいままにした西太后(左)と

改革政治を志し彼女に斥けられた康有為(こうゆうい)

|

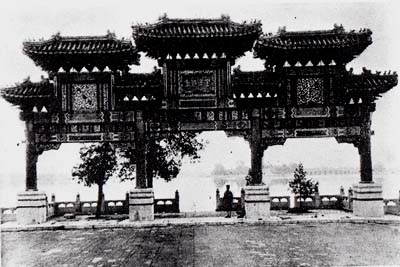

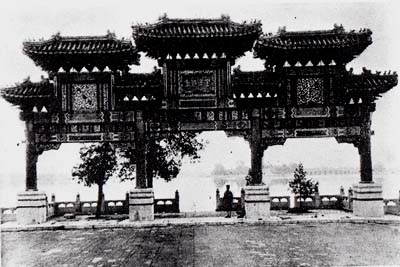

西太后の豪奢な生活を物語る北京郊外の万寿山離宮

|

③ 康有為(こうゆうい)の改革政治

当時の清朝の皇帝は、青年の光緒帝(一八七五~一九〇八年)でしたが、政治の実権は、皇太后の西太后(さいたいごう)の手ににぎられていました。

清朝が、外国と次々にむすんだ不利な約束は、みなこの西太后と、その取次ぎ役の李鴻章などによって、取りはこばれたのです。

そういう政治のやりかたに不満をもっ人も、清朝の役人のなかにはいました。

その一人が、康有為(こうゆうい、一八五六~一九二七年)という人です。

彼は、清国が今のようなみじめな状態におちこんだのは、清朝が、日本の明治維新のような、思いきった改革を行わなかったためである、と考えました。

そこで彼は、憲法を新らしくさだめて、清朝の政治をすっかりあらためなければならぬと主張したのです。

彼のこの意見は、西太后にあたまをおさえられていた、青年光緒帝(こうしょてい)をうごかしました。

一八九八年四月から、光緒帝は、康有為の意見にしたがった改革の法令を次々と出してゆきました。

『変法自強』つまり、法をかえて国力をつよめる、というのが、この改革の目的でした。

しかし、こういう改革を西太后一派がよろこぶはずはありません。

改革政治がはじまってから、わずか三ヵ月後に、西太后は光緒帝を監禁してしまいました。

そしてその間に出された新しい法令を、全部ひっくりかして、昔のままの政治にたちもどらせたのです。

そして康有為の一派は、みな殺しにされてしまいましたが、彼だけは命からがら日本ににげてきました。

こうして改革政治は百日ばかりで失敗し、再び西太后の天下となったのです。

しかし、その西太后の政治が、大打撃をうける事件が、つづいて起りました。

④ 義和団事件

列国の中国分割がすすんでいた頃から、山東省を中心に義和団という農民の団体が、次第に勢力を広げてきました。

彼らは義和拳法という護身術をならって。、これを知ってさえいれば、槍でも鉄砲でも死なないと称していました。

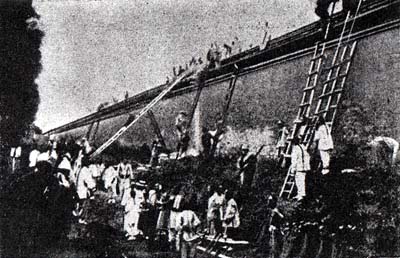

そして彼らは、キリスト教の教会堂をこわし、ドイツ人宣教師を殺すような乱暴をやりはじめ、一九〇〇年には、北京、天津のちかくにせまって、外国人を中国から追いはらってしまおうという運動に発展しました。

ところか西太后の政府は、この運動を弾圧するどころか、かえって、これに清朝の軍隊を合流させて、この機会に外国勢力を追いだそうという無謀なかんがえをおこしたのです。

このため北京にある各国公使館は、義和団や清朝の兵隊にとりかこまれました。

この危険をすくうために、日本をはじめ、ロシア、イギリス、アメリカ、フランス、オーストリア、イタリアの七ヵ国の連合軍が派遣され、公使館のかこみをようやく解いたのです。 |

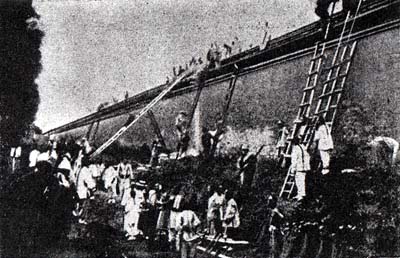

北京の城壁をのりこえて、まさに城内に進入せんとする義和団の団徒(1900年8月)

|

連合軍の進撃がせまると、西太后は光緒帝とともに、北京から逃げだし、はるか西安におちのびました。

こうして義和団の反乱は、外国軍隊の出勤によって鎮圧されたのですが、そういう不始末をしでかした清朝政府は、またまた列国に、高価なおわびをさしださればなりませんでした。

一九〇一年に、各国との間にとりかわした北京議定書で、清朝は、四十年間に四億五千万両という、巨額な償金を支払うことを約束させられました。

また北京の公使館区域に、外国軍隊が駐在する権利も、認めねばなりませんでした。

こうして義和団事件以後、清朝はまったく外国にたいして手も足もでない、みじめな状態におちいったのです。

そういうみじめな政府のもとで、中国の一般民衆もまた、明日の生活への希望ももてない、みじめな毎日をおくらねばなりませんでした。

3 清朝の滅亡 top

しかし、同じアジアの隣どうしでありながら、中国の土地の一部をうばい取って、日本人がよろこぶというのは、考えてみれば妙なことです。

だが、そのころの日本人は、ロシアに勝ったというよろこびに浮かれて、その奇妙さには気がつきませんでした。

|

革命運動に生涯を投じ近代中国々家の建設に努力した

国父孫文の眠る中山陵

|

三民主義を称え中国を再虚した

中国革命の父・孫文

|

② 中国革命の父・孫文

義和団事件でこりた西太后の政府は、日露戦争における日本の勝利にも刺戟されて、やはり康有為(こうゆうい)が前にこころみたような、政治改革をしなければならぬ、と考えるようになりました。

一九〇八年、清朝政府は、今から十年後に国会をひらいて憲法をさだめるという約束を発表して、民衆の信頼をつなごうとしました。 |

ところがその年に、光緒帝、西太后がつづいてなくなり幼少の宣統帝(薄儀=ふぎ)が位をついで、清朝の政治は不安定をつづけました。

ところで、清朝が外国と屈辱的な条約ばかりむすんでいたころに、中国人のなかには、満州人の清朝政府をたおして、漢民族によるあらだな共和政府をたてなければならぬ、と考える人たちがでてきました。

こういう考えは、知識人や、外国にすむ中国商人(華僑)たちに多くいだかれ、各地に革命を目ざす団体がうまれてきました。

そういう革命団体が、一九〇五年、東京で連合して結成したのが、中国革命同盟会という団体です。

そして、その中心人物が孫文(そんぶん、一八六六~一九二五年)でした。

孫文は広東省の生まれで、ハワイにいる兄のもとで教育をうけ、のち医学をまなんで開業医になりました。

しかし彼は、革命をのぞむ華僑たちにおされて、革命運動にはいり、広東方面で二度反乱をおこしましたが、いずれも失敗しました。

中国から亡命した孫文は、ヨーロッパやアメリカにわたって、運動資金をあつめてまわりましたが、そのさい彼は欧米のすぐれた政治制度を、深く観察する機会を得たのです。

革命運動の中心人物となった孫文は、『三民主義』という主張をとなえました。

民族主義(満州人を追いはらって漢民族の国をたてる)、民権主義(国民にみな参政権をあたえる)、民生主義(国民の生活を安定向上させる)という、三つの民がつく主義なので、三民主義とよばれるこの主張には、彼が欧米滞在中にまなんだ、西洋の政治制度のよい点がもりこまれています。

中国の革命は、その後、この三民主義の線にそって発展しました。

それで孫文のことを『中国革命の父』と、中国人はうやまっているのです。

1912年(民国元年)南京に成立した中華民国政府の首脳部。

中央は臨時大総統孫文 |

大総統に就任し国軍を閲兵する

袁世凱(えんせいがい) |

③ 中華民国の誕生

一九一二年、清朝政府はまた、外国からたくさんのお金をかりて、鉄道を国有にしようとしました。

それにたいして、各地に反対運動がおこったのです。

ところが、そのさわぎを鎮圧にむかった清朝の軍隊の中から、十月十日に、武昌で、逆に清朝にたいする反乱がおこってしまいました。 |

これをきっかけとして、各省は続々清朝と縁を切るという宣言を発し、まもなく全国の三分の二が、革命がわに立つようになったのです。

革命軍は、そのときアメリカにいた孫文に電報をうって、すぐ帰国するようにたのみました。

こうして、翌一九一二年元旦をもって、中華民国が南京を首都として発足し、孫文がその臨時大総統となったのです。

こういう革命軍の動きにたいして、清朝は、北方の大勢力家であった袁世凱を総理大臣に起用して、革命軍をけちらしてしまおうとしました。ところが、袁世凱という人は、とても一筋縄ではゆかぬ野心家だったのです。

清朝の信望を一身に集めながら、彼はひそかに、革命軍の孫文とれんらくをとりました。

「もし私を、中華民国の大総統にしてくれるなら、私の力で清朝の皇帝を追い出してやってもよいが」

と、彼は孫文にもちかけたのです。

革命軍が、まだよく統一がとれず、軍資金にも困っている足もとを見すかして、この要求がだされたのです。

孫文はためらいましたが、現在の革命軍の力では、大勢力家の袁世凱と妥協する以外に、道はありませんでした。 、

こうして、清朝さいごの皇帝宣統帝は、一九一二年(大正元年)二月十二日をもって退位し、袁世凱が、奇妙な成りゆきの結果、中華民国の初代大総統に就任することになったのです。

4 第一次大戦と中国 top

|

第1次大戦のきっかけとなった

オーストリア皇太子暗殺事件発生直後の写真(1914年)

|

第1次世界大戦

東部戦線におけるロシア騎兵隊の勇敢な突撃の光景

|

① 火薬庫バルカン

十九世紀末以来の、世界列強の植民地争奪戦は、まことにすさまじい勢いで行われました。

中国の分割は、今までお話ししてきたとおりですし、そのほか、それまで暗黒大陸として、だれもかえりみなかったアフリカ大陸も、またたく間に分けどりされてしまいました。

そして、二十世紀にはいると、ヨーロッパ東南のバルカン半島に、世界の目があつめられるようになったのです。

バルカン半島には、十五世紀いらい、オスマン・トルコの勢力が、ふかく食い入っていました。

しかし今や、トルコの国力は、すっかりおとろえ、バルカン地帯は、その支配から脱して、独立しようとしていました。

これに目をつけたのか、ドイツとロシアです。

両国は、それぞれ自分の勢力をバルカンに植えつけようとして、激しく対立するようになりました。

その対立は、ドイツがオーストリア、イタリアと同盟をむすび、ロシアは背後にイギリス、フランスを仲間としていたために、対立の規模は世界的なものにひろがることになりました。

何かバルカンで事件の火が点ぜられれば、たちまち全世界が二つにわかれて、戦争へと爆発する危険が刻々にせまっていたのです。

一九一四年(大正三年)、オーストリア皇太子か、セルビア国の一青年に暗殺された事件をきっかけとして、ついに戦争がはじまりました。

はじめはドイツ軍が優勢でしたが、しだいに国内の物資が不足しはじめ、一九一七年には、アメリカが英仏がわについて参戦したために、翌年十一月、ドイツは降伏せざるを得なくなりました。

四年余りにわたった第一次大戦は戦場はほとんどヨーロッパにかぎられ、アジアには直接の被害はありませんでした。

しかしこの時期に、アジアでは重大な問題がおこったのです。

|

左=袁世凱の死後勢力をにぎった軍閥・段稘瑞(だんきずい)

右=中国政策を強く推進した寺内正毅(まさき)

|

連合国側の日本軍と

ドイツ守備隊とが衝突した青島(チンタオ)作戦

|

② 二十一ヵ条の要求

大戦がはじまるとすぐに、日本はイギリス側についてドイツに宣戦を布告しました。 そして中国におけるドイツの根拠地青島(チンタオ)と、南洋諸島の島々を占領しました。 |

世界大戦は、今まで中国進出に熱心だったヨーロッパの国国に、こんどは自分たちどうしの戦争に全力をそそがせ、そのためアジアのことは、かえりみる余裕をなくさせてしまいました。

この機会を、日本がのがすはずはありません。

一九一五年日本は、中華民国大総統袁世凱の政府に、二十一ヵ条の要求をさしだしました。

この要求は、山東省と満州における日本の優越的な立場を認め、日本人の顧問を中国の政府におくりこみ警察も日本と中国で、半分ずつ分担するなどの、内政干渉的内容をふくむものでした。

袁世凱は、この日本のむりな要求に、大変困りましたが、最後通牒をつきつけられて、五月九日、ついにそれを受諾してしまいました。

中国の一般民衆が、この袁世凱の弱腰と、日本のあつかましさに、激しいいきどおりをおぽえたのも、むりはありません。

五月九日を、中国では国恥(こくち)記念日ときめたくらいです。

この頃から、袁世凱の政治は、しだいに独裁的な傾向を示しはじめ、自分に反対する人たちを、どんどん弾圧するようになりました。

そして、ついに自分が皇帝になる運動までもはじめましたが、それは成功せず、翌一九一六年に死んでしまいました。

彼の死後、中国の政界には、彼ほどの大立物はいなくなりましたが、日本の寺内内閣は、段祺瑞(だんきずい、一八六四~一九三六年)を支援して、当時のお金で、一億五千万円にものぽる資金をこれにあたえました。

(これは西原亀三という個人の名前で賃したので、西原借款とよばれます)

世界大戦を機会に、日本は中国にむかって、このように積極的な進出をおこなったのです。

そして、こういう日本の進出にたいしては、イギリスもフランスも、またアメリカも、ヨーロッパでの戦争に気をとられて、結局黙認の態度をとらざるを得ませんでした。

日本の侵略に及対して、1919年5月4日

北京の学生は抗日デモを行った(五四運動) |

軍備縮小や中国における日本の権利の制限等が

討議されたワシントン会議 |

③ 五四(ごし)運動

第一次大戦がドイツの敗戦でおわって、一九一九年二月から、パリのベルサイユで講和会議が開かれました。

名目だけ参戦していた、中国の袁世凱政府の代表もこの会議に参加していましたが、中国代表の発言などは、会議ではほとんど問題にもされませんでした。

それにひきかえ、大戦中、実力をのばしてきた日本の発言は、会議で大変重きをなしました。

そこで、大戦前ドイツの領土だった青島、太平洋諸島は、日本が受継ぐことが認められましたし、袁世凱にむりに承諾させた二十一ヵ条の要求も、だいたい承認されそうな空気でした。

そういうベルサイユ会議のなりゆきに憤慨したのは、中国の学生たちです。

彼らは、日太め侵略的行為を非難し、その日本の行動を認めるようなベルサイユ条約には調印するな、と叫びだしました。

五月四日早朝、北京の学生は広揚にあつまり、日本にむかって、はっきりした態度をとらない段祺瑞(だんきずい)政府にたいして抗議しました。

彼らは、親日家の大臣の邸におし入って、火をつけようとしましたが、かけつけた警官隊によって、そのうち三十二人が逮捕され、一人の学生は負傷して死んでしまいました。

この事件をきっかけに、全国の学生が、続々ストライキをはじめましたが、六月一日から三日にかけて、政府はこれら学生二千人以上を逮捕しました。

収容するところか足りないので、大学の校舎に学生たちを押しこめたくらいです。

しかし、この学生の大量逮捕は、一般の商人や労働者の心をうごかして、各地で商店はしめられ、ストライキが行われ出しました。

ここにいたって、段祺瑞の政府も、六月七日に、捕えた学生を釈放し、同時にベルサイユ条約には調印しない、という声明をださざるを得なくなったのです。

五月四日の学生のデモからはじまるこの運動を、始まった日にちなんで、五四運動といいます。

その後、ベルサイユ条約は、中国が参加しないままに成立しました。

しかし一九ニー年に開かれたワシントン会議で、世界大戦中にえた日本の特権は、ほとんど取消されることになったのです。

また日本は、大戦の末期(一九一七年)におこったロシア革命のごたごたにじょうじて、シベリア沿海州にも出兵していましたが、それもこの機会に撤兵し、ドイツからうばった青島も中国に返さなければならなくなりました。

新しい中国文学の道を開いた

魯迅(ろじん) |

白話(はくわ=口語体)文学を

主張した胡適(こてき) |

中国人の植民地根性を鋭く描いた

魯迅の『阿Q正伝』の舞台面(新国劇) |

④ 新しい文学の動き

袁世凱の独裁政治が強まったころから、北京大学を中心として、陳独秀(ちんどくしゅう)、胡適(こてき)をはじめとする知識人たちが、新らしい思想と文学をとなえはじめました。

文学部長の陳独秀(一八七九~一九四二年)は、『新青年』という雑誌をだして、古い儒教の道徳を非難し、『孔子の教えは、人間が人間を食うことをゆるす道徳である』ときめつけました。

そしてかわりに、西洋の民主主義と科学の精神を強調したのです。

胡適もまた、アメリカ哲学の影響を深くうけた学者で、いろいろ新しい研究を発表しましたが、『新青年』にのった彼の白話(はくわ)文学(口語体による文学)の主張は、人々を大いに動かしました。

それまでの中国の文学は、ほとんどがいわゆる漢文でかかれて、普通の話し言葉とは、大変ちがった文体でした。

胡適は、それでは、自分の思っていることをそのまま発表することができない、日常、話している言葉(白話といいわが国の口語に当る)のままに、文章をかざったり、むずかしくしたりせずに書くことが必要だ、と主張しました。

こういう胡適の主張が、やがて実をむすんで、新らしい中国の国民的な文学がうまれてくるようになったのです。

そういう文学者のなかで、一番ゆうめいなのが魯迅(ろじん、一八八一~一九三六年)です。

彼は、わかい時、日本で医学を勉強したこともありましたが、のちに文学者となって、きびしい反省にみちた、小説や評論を書きつづけました。

魯迅は、なにごとも、他人をあてにして、甘い夢を見ていてはいけないと考えていました。

彼の『阿Q正伝』という小説は、情勢の有利なほうに、ふらふらくっついて歩く阿Qという農民を描いたものですが、それは、中国人全体の植民地根性にたいする、魯迅のふかい悲しみと怒りを表現したものでした。

top

**************************************** |