|

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

Index 堦復丂擇復丂嶰復丂巐復丂屲復丂榋復丂幍復丂敧復丂嬨復丂嶲峫帒椏

|

巐復丂傾僕傾偺慁晽乮拞悽偦偺堦乯

丂1丂僀僗儔儉嫵偺杣嫽

丂嘆丂梊尵幰儅儂儊僢僩

丂嘇丂傂傠偑傞戝椞搚

丂嘊丂傾儔價傾偺妛寍

丂嘋丂僇儕僼偲僗儖僞儞

丂2丂憊偺寶崙

丂嘆丂姱椈偺崙

丂嘇丂杒曈偺廌偄

丂嘊丂廆偺悐戅

丂嘋丂塰偊傞廆暥壔

丂嘍丂廆偲擔杮

丂3丂栔屆偺棐

丂嘆丂憪尨偺塸梇僕儞僊僗娋

丂嘇丂奼偑傞栔屆偺椞搚

丂嘊丂尦泟乮偘傫偙偆乯

丂嘋丂儅儖僐丒億乕儘偺椃峴

丂嘍丂僠儉乕儖偺嵙愜

丂嘐丂儉僈乕儖掗崙 |

塃亖巐嬿偵崅偄搩偑偦傃偊偨偮

僀僗儔儉嫵偺儌僗僋 |

|

丂丂1丂僀僗儔儉嫵偺杣嫽丂top

丂偨偲偊偽丄堦擔偺偆偪偺楃攓帪崗丄婩摌偺尵梩丄堦擭偺偆偪偺抐怘偺帪婜丄廂擖偵偍偆偠偨婌幪乮偒偟傖丄婑晅乯丄儊僢僇傊偺弰楃丄偺婯掕側偳偱偡丅

丂儅儂儊僢僩偺愢嫵偼丄廆嫵偲偟偰怴傜偟偄偲摨帪偵丄偦傟傑偱偽傜偽傜偩偭偨丄傾儔價傾恖傪堦偮偵傑偲傔傛偆偲偄偆丄幮夛夵妚偺堄恾傕傆偔傫偱偄傑偟偨丅

丂偦傟偱丄斵偺摦偒偑拲栚偝傟傞傛偆偵側傞偲丄儊僢僇偺桳椡幰偼丄儅儂儊僢僩傪幾杺幰偁偮偐偄偵偟偰丄敆奞傪偔傢偊偼偠傔傑偟偨丅

丂偦偙偱儅儂儊僢僩偼偮偄偵榋擇擇擭偵丄儊僢椡傪摝偘偩偟偰丄儊僨傿僫偵偨偳傝偮偒傑偟偨丅

丂偙偺儅儂儊僢僩偺儊僢僇摝朣偺擭傪丄僀僗儔儉楋偱偼尦擭偲偟偰偄傑偡丅

丂偟偐偟丄儊僨傿僫偵摝傟偨儅儂儊僢僩偼丄傑傕側偔偙偙偱惃椡傪傕傝偐偊偟偰丄悢擭屻偵偼嵞傃儊僢僇傪孅暁偝偣丄偮偄偱傾儔價傾敿搰傪丄斵偺庤偱摑堦偟偰偟傑偄傑偟偨丅

丂嘇丂傂傠偑傞戝椞搚

丂儅儂儊僢僩偺巰屻偼丄偦偺屻宲幰偑慖嫇偱偊傜傃偩偝傟丄偦偺恖偺傕偲偵丄僀僗儔儉嫵搆偼丄傾儔價傾敿搰偄偑偄偺抧傊偲恑弌傪偼偠傔傑偟偨丅屻宲幰偺偙偲傪僇儕僼乮嫵庡乯偲偄偄傑偡丅

丂悢戙偺僇儕僼偺娫乮嶰廫擭傎偳乯偵丄傾儔價傾恖偼丄僔儕傾丄僄僕僾僩傪惇暈偟丄榋巐擇擭偵偼丄僒僒儞挬儁儖僔傾傪朣傏偟偰丄儊僜億僞儈傾傗僀儔儞偐傜丄惣僩儖僉僗僞儞傑偱傕椞桳偡傞傛偆偵側傝傑偟偨丅

丂潝傜偼愯椞偟偨搚抧偵丄僀僗儔儉嫵傪傂傠傔傞偨傔偵丄僀僗儔儉偵夵廆偟側偄傕偺偐傜偼丄摿暿偺惻嬥傪偲傝偨偰傞偲偄偆曽朄傪梡偄偰丄怣幰傪傆傗偟偰備偒傑偟偨丅 |

|

丂屲戙栚偺僇儕僼偲側偭偨僂儅僀傾偼丄搒傪儊僢僇偐傜僟儅僗僋僗乮崱偺僔儕傾偺庱搒乯偵偆偮偡偲偲傕偵丄僇儕僼偺埵傪悽廝偵偟偰偟傑偄傑偟偨丅

丂偙傟傪僂儅僀傾挬乮榋榋堦乣幍屲乑擭乯偲偄偄傑偡丅

丂僂儅僀傾挬偺帪婜偵偼丄傾儔價傾恖偺惃椡偼丄搶偼僷儈乕儖傪墇偊傛偆偲偡傞偲偙傠傑偱傕怢傃傑偟偨偟丄惣偼傾僼儕僇杒娸傪惣恑偟偰丄僕僽儔儖僞儖奀嫭傪傢偨傝丄僗儁僀儞偺搚抧傪愯椞偟偰丄偝傜偵僼儔儞僗偵傑偱峌傔擖傝傑偟偨丅

丂偦偙偱偼僼儔儞僋崙墹僠儍乕儖僘丒儅儖僥儖偵攕傟偰堷曉偟傑偟偨偑丄偲偵偐偔偙偺帪婜偵偼丄傾儔價傾恖偺庤偵傛偭偰丄搶惣偵傑偨偑傞丄嬻慜偺戝掗崙偑偱偒偁偑偭偨偺偱偡丅

丂偲偙傠偐敧悽婭側偐偽偵側傞偲丄僂儅僀傾壠偺巟攝偵晄暈偩偭偨傾僢僶僗壠偑丄僀儔儞曽柺偐傜嫽偭偰丄僂儅僀傾挬傪偨偍偟丄僶僌僟乕僪傪廲偲偟偰丄傾僢僶僗挬乮幍屲乑乣堦擇屲敧擭乯傪偼偠傔傑偟偨丅 |

挘弌偟憢偺偮偄偨僶僌僟乕僪偺挰壆

|

僗儁僀儞偺僐儖僪償僼偵偁傞夞嫵帥堾

|

丂偦偺偲偒丄僂儅僀傾壠偺堦懓偼丄僗儁僀儞偵偺偑傟丄僐儖僪僶傪搒偲偟偰丄怴惌尃傪寶偰傑偟偨丅

丂偙傟傪屻僂儅僀傾挬乮幍屲屲乣堦乑嶰堦擭乯偲偄偄傑偡丅

丂偙偆偟偰丄傾儔價傾恖偺掗崙偼丄戝懱僄僕僾僩偲僔儕傾偺娫傪嫬偲偟偰丄擇偮偵暘傟偰偟傑偭偨傢偗偱偡偐丄偟偐偟傾儔價傾恖偺奀棨偵傢偨傞彜嬈妶摦偼丄偦偺屻丄傑偡傑偡栚偞傑偟偔側傞堦曽偱偟偨丅

丂搶偼拞崙偐傜惣偼戝惣梞傑偱丄杒偼儘僔傾偐傜撿偼傾僼儕椡搶奀娸傑偱丄斵傜偺戉彜偲彜慏偺峴偒傢偨傜偸偲偙傠偼側偐偭偨偺偱偡丅

丂嘊丂傾儔價傾偺妛寍

丂傾儔價傾恖帺恎偼丄偑傫傜偄嵒敊偺柉偱丄暥壔揑慺梴偼偁傝傑偣傫偱偟偨丅

丂偟偐偟丄愯椞偡傞抧堟偑傆偊傞偵偮傟偰丄偦偺搚抧偺妛栤傗寍弍傪偟偩偄偵嵦傝偄傟偰丄僀僗儔儉暥壔偲偄傢傟傞丄堦庬撈摿偺條幃傪惗傒偩偡傛偆偵側傝傑偟偨丅

丂僐乕儔儞偼僀僗儔儉嫵偺宱揟偱偡偐傜丄摿暿偵懜廳偝傟丄僐乕儔儞傪拞怱偲偡傞恄妛丄朄妛丄暥朄妛偼傾儔價傾杮棃偺亀帺崙偺毱亁偲偄傢傟傑偟偨丅

丂傑偨傾儔價傾恖偼丄僿儗僯僘儉暥壔偺拞怱抧傾儗僉僒儞僪儕傾傪偦偺庤偵偍偝傔偨偺偱丄偦偺抧偵塰偊偰偄偨僊儕僔傾宯摑偺揘妛丄堛妛丄揤暥妛側偳傪廗摼偡傞傛偆偵側傝傑偟偨丅

丂偙傟傜偼丄帺崙偺妛偵偨偄偟偰丄亀奜棃偺妛亁偲傛偽傟傑偡丅 |

婔壗妛揑暥條偱忺傜傟偨墌揤堜

|

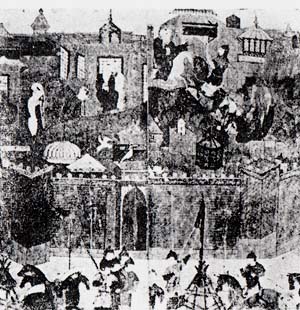

戝僪乕儉偺峔憿傪恾夝偟偨傕偺

|

丂偦偺傎偐丄僀儞僪偺悢妛偵妛傇偙偲傕懡偔丄暥妛偺柺偱偼儁儖僔傾偺塭嬁偑尒傜傟傑偡丅

丂傾儔價傾儞丒僫僀僩偲偟偰抦傜傟偰偄傞亀愮栭堦栭暔岅亁傕丄榖偺傕偲偼丄儁儖僔傾傗丄僀儞僪偵婲尮偡傞傕偺偑懡偄偲偄傢傟偰偄傑偡丅

丂偦偺傎偐丄摉帪偺悽奅傪屢偵偐偗偰曕偄偨傾儔價傾恖偺偙偲偱偡偐傜丄抧棟妛偑恑曕偟傑偟偨丅

丂傑偨壔妛偺抦幆傕敪払偟偰偄傑偡丅 |

儁儖僔傾傗僀儞僪偺暔岅偵婲尮偡傞偲偄偆

亀愮栭堦栭暔岅亁偺昞巻乮塃乯偲憓奊

|

傾儔儀僗僋(傾儔價傾暥條)偺

偄傠偄傠

|

丂巹偨偪偑巊偭偰偄傞傾儖僇儕偲偐丄傾儖僐乕儖偲偐偺壔妛梡岅偺岅尮偼丄傒側傾儔價傾岅側偺偱偡丅

丂僀僗儔儉嫵偱偼嬼憸悞攓傪嬛偠偰偄傞偺偱丄帥堾寶抸偺憰忺側偳偵偼丄婔壗妛暥條偑巊傢傟傑偟偨丅

丂搨憪偲偐傾儔價傾暥帤傪恾埬壔偟偨丄偄傢備傞傾儔儀僗乮傾儔僺傾晽乯柾條偲偄偆偺偑丄偦傟偱偡丅

丂傑偨丄傾儔價傾恖偺娫偵偼丄偙偺崰丄巻偺惢朄偑揱傢偭偰偒傑偟偨丅

丂巻偼丄拞崙偱屻娍帪戙偵丄滹椣乮偝偄傝傫乯偲偄偆恖偵傛偭偰丄庽旂傗傏傠晍側偳傪幭偰丄偲偐偟偨傕偺傪崡乮偡乯偄偰偮偔傞曽朄偑敪柧偝傟傑偟偨丅

丂偦傟偑丄幍屲堦擭偵丄搨偲傾儔價傾孯戉偲偑丄揤嶳杒楬偺僋儔僗愳偱愴偭偨偲偒丄搨偺曔椄偺側偐偵巻崡乮偐傒偡偒乯怑恖偑偄偨偺偱丄傾儔價傾恖偺娫偵傕丄巻偺惢朄偑抦傜傟傞傛偆偵側偭偨偺偱偡丅

丂儓乕儘僢僷偵傑偱丄偦偺惢朄偑偮偨傢偭偨偺偼丄廫堦悽婭偵側偭偰偐傜偺偙偲偺傛偆偱偡丅

|

僀僗儔儉晽偺暈傪傑偲偭偨搶墷偺僙儖價傾偺懞柡

|

僩儖僐孯偲愴偆儓乕儘僢僷廫帤孯偺桬巑

|

丂嘋丂僇儕僼偲僗儖僞儞

丂拞墰傾僕傾偺搚抧傪丄尰嵼僩儖僉僗僞儞乮僩儖僐恖偺搚抧乯偲傛傃傑偡偑丄偙偺抧堟偑偦偺柤偵傆偝傢偟偔僩儖僐恖偺嫃廧抧偲側偭偨偺偼丄僩儖僐恖偺堦晹懓僂僀僌儖恖偑撿壓偟偼偠傔偨丄嬨悽婭偛傠埲屻偺偙偲偱偡丅

丂偦傟傑偱偼丄偙偙偼庡偲偟偰僀儔儞宯偺廧柉偺搚抧偱偟偨丅

丂偙偆偟偰撿壓偟偰偒偨僂僀僌儖恖傪偼偠傔丄偦偺傎偐偺僩儖僐柉懓偼丄廫悽婭埲屻丄偟偩偄偵僀僗儔儉嫵偵夵廆偟偼偠傔傑偟偨丅

丂偦偟偰斵傜偼丄傾僢僷僗挬偺僇儕僼偐傜丄抧曽揑側摑帯尃傪妉摼偡傞傛偆偵側偭偰偄偒傑偟偨丅

丂僇儕僼偼斵傜偺挿偵丄僗儖僞儞乮僒儖僞儞乯偲偄偆徧崋傪偁偨偊傑偟偨丅

丂僇儕僼偑廆嫵忋偺尃埿幰偱偁傞偺偵懳偟偰丄僗儖僞儞偼惌帯忋偺尃椡幰偱偡丅

丂偙偆偟偰丄偙偺帪婜偵偄偨偭偰丄僀僗儔儉殶偵偼丄廆嫵偲惌帯偲偑暘傟傞尰徾偑偼偠傑傝傑偟偨丅

丂僗儖僞儞偺徧崋傪偁偨偊傜傟偨側偐偱偼丄僙儖僠儏僢僋挬乮堦乑嶰幍乣堦堦屲幍擭乯偑傕偭偲傕桳柤偱偡丅

丂僙儖僠儏僢僋偼丄惣偼彫傾僕傾偐傜丄僔儕傾丄僀儔儞傪傊偰丄搶偼惣僩儖僉僗僞儞偵偄偨傞戝椞搚傪巟攝偟傑偟偨丅

丂惞抧僀僃儖僒儗儉扗夞偺偨傔偵丄惣儓乕儘僢僷偱寢惉偝傟偨廫帤孯偲偨偨偐偭偨憡庤偼丄偙偺僀僗儔儉嫵搆偺僙儖僠儏僢僋僩儖僐偱偟偨丅

丂僙儖僠儏僢僋偺惙傫側偺偵偔傜傋偰丄傾僢僷僗挬僇儕僼偺幚尃偼偙偺崰偵偼丄僶僌僟乕僪廃曈偩偗偵偟偐媦偽側偔側偭偰偄傑偟偨丅

丂僀僗儔儉偵夵廆偟偨僩儖僐宯傗僀儔儞宯偺柉懓偼丄傑偨偙偺帪婜偐傜丄僀儞僪偵怤擖偟偼偠傔傑偟偨丅

丂偦偺嵟弶偼丄傾僼僈僯僗僞儞偺僈僘僫偵崻嫆傪偍偔僈僘僯挬乮嬨榋堦乣堦堦敧榋擭乯偱丄儅乕儉乕僪墹偼丄堦乑乑堦擭偐傜壗夞偵傕傢偨偭偰丄僷儞僕儍僽偵怤擖偟丄僸儞僘乕嫵搆偵戝懪寕傪偁偨偊傑偟偨丅

丂偙偺墦惇偺婰榐傪丄傾儖儁儖乕僯乕偲偄偆恖偑丄傾儔價傾暥偱巆偟偰偄傑偡丅

丂傑偨儅乕儉乕僪墹偼丄儁儖僔傾偺帊恖僼僃儖僪僂僔偵傔偄偠偰帺暘偺帠愓偺婰榐傪曇偝傫偝偣傑偟偨丅

丂偦偟偰堦嬪偛偲偵堦僨傿儔儉偺嬧傪偁偨偊傞丄偲偄偆栺懇傪偟傑偟偨丅

丂僼僃儖僪僂僔偼丄嶰廫擭傕偐偐偭偰丄榋枩嬪偐傜側傞嶌昳傪姰惉偟傑偟偨偑丄墹偼偦傟偵偨偄偟偰丄栺懇偳偍傝偺榋枩僨僑僼儉傪偁偨偊偨偩偗偱偟偨丅

丂偟偐偟彮偟偨偭偰丄墹偼偦傟傪夨偄丄廫枩僨僑僼儉傪偍偔傞偙偲偵曄偊傑偟偨偑丄偦偺偍嬥偑僼僃儖僪僂僔偺壠偵偲偳偄偨偲偒丄斵偺瀕乮傂偮偓乯偑栧傪弌傞偲偙傠偩偭偨偲偄偆偙偲偱偡丅

丂僈僘僯挬偵偮偄偱傾僼僈儞恖偺僑乕儖挬乮堦乑巐敧乣堦擇乑榋擭乯偼丄堦堦嬨堦丄擇擭偵僨儕乕傪愯椞偟丄偝傜偵儀儞僈儖抧曽傪傕丄偦偺惃椡壓偵偍偝傔丄杒僀儞僪偵丄偼偠傔偰僀僗儔儉墹挬傪寶偰傑偟偨丅

丂偦偺屻丄杒僀儞僪偵偼丄廫嶰悽婭偐傜廫屲悽婭偛傠傑偱丄偄偔偮偐偺僀僗儔儉墹挬偑嫽朣偟傑偟偨丅 |

僩儖僐宯僀僗儔儉嫵崙僈僘僯挬偺庱搒僈僘僫偺挰 |

丂偦傟傜偺僀僗儔儉墹挬偼丄偄偢傟傕僨儕乕傪搒偲偟偰丄撿僀儞僪傪偺偦偔抧懷傪巟攝偟丄僀僗儔儉偵夵廆偟側偄僸儞僘乕嫵搆偐傜偼丄惙傫偵惻嬥傪偲傝偨偰傑偟偨丅

丂僀儞僪偺幮夛偱丄僀僗儔儉偲僸儞僘乕偺懳棫偑怺崗側宍傪偲傝偼偠傔傞偺偼丄幚偵偙偺帪戙偐傜屻偺偙偲側偺偱偡丅

丂2丂憊乮偦偆乯偺寶崙丂top

|

50擭偵榠傞屲戙廫崙偺棎悽傪摑堦偟偨

憊偺搒丄汴嫗乮傋傫偗偄乯偺偁傝偝傑

|

壢嫇偺庴尡惗傪廂梕偡傞帋尡応乗乗峷堾乮偙偆偄傫乯

|

丂嘆丂姱椈偺崙

丂榖偼丄嵞傃廫悽婭偺拞崙偵傕偳傝傑偡丅

丂偝偰丄屲戙廫崙偺棎悽傪摑堦偵傒偪傃偄偨偺偼丄屲戙嵟屻偺墹挬偺丄廃偺彨孯偱偁偭偨驸鷭堺乮偪傚偆偒傘偆偄傫乯偲偄偆恖偱偡丅

丂斵偼柦傪偆偗偰丄偦偺崰杒曈偵怤擖偟偼偠傔偰偄偨丄宊扥乮偒偭偨傫乯恖摙敯偵傓偐偭偨偺偱偡偑丄偦偺搑拞偱丄晹壓偨偪偺憡択偵傛偭偰峜掗偵偍偟棫偰傜傟偰偟傑偄傑偟偨丅

丂斵偺棫偰偨墹挬傪憊乮偦偆丄嬨榋乑乣堦擇幍嬨擭乯偲偄偄丄斵傪懢慶偲偄偄傑偡丅

丂懢慶偼戝曄恖婥偺偁傞恖偩偭偨偺偱丄汴嫗乮傋傫偗偄乯偵搒傪偝偩傔偰埲崀丄拝乆偲彅曽偺惃椡傪暯掕偟偰備偒傑偟偨丅

丂偦偟偰偦偺巕嫙偺懢廆乮偨偄偦偆乯偺帪戙偵偼丄憊偼拞崙慡搚偺摑堦傪側偟偲偘偨偺偱偡丅

丂懢慶傗懢廆偼丄惙傫偵妛栤傪偡偡傔傑偟偨丅妛栤偲偄偭偰傕丄偙傟偼丄亀榑岅亁側偳偺庲嫵偺宱揟傪曌嫮偡傞偙偲偱偡丅

丂崙柉偵妛栤傪偝偣傟偽丄偦傟偩偗岲愴揑側婥帩偪傪朰傟傞偩傠偆丄偲憊乮偦偆乯偺峜掗偼峫偊偨傢偗偱偡丅

丂峜掗偺姱椈乮栶恖乯傪嵦梡偡傞偵傕壢嫇乮偐偒傚乯偲偄偆妛椡帋尡傪幚巤偟傑偟偨丅

丂偦偺帋尡傪偲偍傜側偗傟偽丄戝恇丄崅姱偵側傟側偄偺偱偡偐傜丄弌悽偟偨偄恖偼偒偦偭偰曌嫮偟傑偟偨丅 |

憊傪寶崙偟偨懢慶偺憸

|

丂偦偆偄偆壢嫇惂搙偼丄憊偩偗偱側偔丄屻偺柧傗惔偲偄偆墹挬傑偱偮偯偄偰峴傢傟傑偟偨丅

丂壢嫇乮偐偒傚乯偺帋尡偵偼壗抜奒傕偁偭偰丄戝曄傓偢偐偟偄傕偺偱偟偨丅

丂偟偐偟桪廏側惉愌偱帋尡傪捠夁偱偒傟偽丄戝偟偨壠暱偺恖偱側偔偰傕丄戝恇傗崅姱偵側傟傞偺偱偡丅

丂偦偺堄枴偱偼丄憊埲屻偺幮夛偼丄偦傟埲慜偺婱懓揑側惈奿偵偔傜傋傞偲丄戝曄丄暯柉杮埵偵側偭偨偲偄偊傞偱偟傚偆丅

丂搨偲憊偺偦偆偄偆偪偑偄偼丄搨偺枛偐傜屲戙偵偐偗偰偺崿棎婜乮嬨悽婭偐傜廫悽婭乯偺偆偪偵堢偭偰偒偨傕偺偱偡丅

丂偟偐偟丄憊埲屻偑暯柉揑偵側偭偨偐傜偲偄偭偰丄偁傜備傞恖偐丄偩傟偱傕惌帯偵嶲壛偱偒傞偲偄偆傎偳偵偼丄摓掙側傝傑偣傫偱偟偨丅

丂傓偢偐偟偄壢嫇傪偆偗傞偨傔偺弨旛傪偡傞偙偲偼丄帪娫偲嬥偺梋桾偺偁傞丄抧庡偲偐戝彜恖偵偐偓傜傟偨偙偲偼丄偄偆傑偱傕側偄偱偟傚偆丅

|

憊弶丄枮廈堦懷偵惃椡傪屩偭偨宊扥恖偺崙壠椛乮傝傚偆乯偺搒偵偁傞敀搩

|

摉帪偺暻夋偵尒傜傟傞惣壞乮偣偄偐乯恖偺晽懎(嵍)偲

娍帤偐傜偮偔傜傟偨撈摿偺惣壞暥帤(塃)

|

丂嘇丂杒曈偺桱偄

丂搨偺傎傠傃傞慜屻偛傠偐傜丄枮廈偺椛壨忋棳抧懷偵丄宊扥乮偒偭偨傫乯恖偺惃椡偑偍偙偭偰偒傑偟偨丅

丂斵傜偼傑傕側偔丄搶曽偺撿奀崙傪傎傠傏偟丄崙崋傪椛乮傝傚偆丄嬨堦榋乣堦堦擇屲擭乯偲柤偯偗偰丄偝傜偵枩棦偺挿忛偺撿偧偄偺抧懷傪傕丄偦偺庤拞偵偍偝傔傑偟偨丅

丂憊偑拞崙傪摑堦偟偰偐傜偼憊丒椛偺娫偵帪乆丄愴憟偑偍偒傑偟偨偑丄堦乑乑巐擭偵偼澶暎乮偣傫偊傫乯偱榓媍偑惉棫偟丄挿忛偐傜撿偺椛偺椞搚傪妋擣偟傑偟偨丅

丂偦傟偲摨帪偵丄憊偼孼丄椛偼掜丄偲偄偆娭學傪偝偩傔丄憊偐傜椛偵枅擭丄嬧廫枩椉丄對擇廫枩旸傪憽傞偙偲偑偒傔傜傟傑偟偨丅

丂挬慛敿搰偱傕丄搨偺柵朣偲慜屻偟偰怴梾偑傎傠傄丄偐傢偭偰墹寶乮偍偆偗傫乯偺偼偠傔偨崅楉偺帪戙偲側傝傑偡丅

丂崅楉偼偼偠傔丄拞崙偺屲戙偺墹挬偲恊枾偵偟偰偄傑偟偨偑丄椛偑嫮偔側傞偵偮傟偰丄崱搙偼椛偵廬偆懺搙傪偲傞傛偆偵側傝傑偟偨丅

丂椛偑枮廈偱嫮偔側偭偰偄偨偙傠丄搶僩儖僉僗僞儞偵偼丄僠儀僢僩宯柉懓偺偮偔偭偨惣壞乮偣偄偐丄堦乑嶰敧乣堦擇擇幍擭乯偑尰傢傟偰偒傑偟偨丅

丂偦偟偰丄偙傟傑偨拞崙傊偺怤擖傪偼偠傔偨偺偱偡丅

丂椛乮傝傚偆乯偲惣壞偺怤擖偵偔傞偟傫偩憊偼丄椛偵憽傞傒偮偓傕偺傪丄嬧擇廫枩椉丄對擇廫枩旸乮傃偒乯偵傆傗偝側偗傟偽側傝傑偣傫偱偟偨丅

丂傑偨丄惣壞偲偺娭學傪丄憊傪孨丄惣壞傪恇壓偲偝偩傔丄敎戝側検偺對傗拑傪偍偔偭偰丄偙傟傪側偩傔傑偟偨丅

丂椛傕惣壞傕丄拞崙偺暥壔傪偳偟偳偟庢擖傟偰備偒傑偟偨偑丄娍帤偺塭嬁偺傕偲偵丄偦傟偧傟偪偑偭偨暥帤傪偮偔傝傑偟偨丅

丂宊扥乮偒偭偨傫乯暥帤偍傛傃惣壞乮偣偄偐乯暥帤偲傛偽傟傞偺偼丄偦傟傜椉崙偺暥帤偺偙偲偱偡丅

丂偮偓偵偍榖偡傞嬥乮偒傫乯偱傕丄彈恀乮偠傚偟傫乯暥帤偲偄偆丄撈摿側暥帤偑娍帤偺塭嬁偵傛偭偰偮偔傜傟偰偄傑偡丅

丂偙偆偄偆偍偝傟偓傒偺懱惃傪傕傝偐偊偦偆偲偟偰丄憊偺戞榋戙栚偺恄廆峜掗乮堦乑榋幍乣堦乑敧屲擭乯偼丄墹埨愇偲偄偆恖傪堷偒偸偄偰丄惌帯偺夵妚傪峴傢偣傑偟偨丅

丂墹埨愇偼惵昪慘乮偣偄傃傚偆偣傫乯偲偄偭偰擾柉偵埨偄棙懅偱帒嬥傪壿偟偮偗傞惂搙傗丄椬慻偺帯埨慻怐偱偁傞曐峛朄丄孯攏傪柉娫偱傗偟側傢偣傞曐攏朄側偳丄夋婜揑側夵妚傪丄師乆偲峴偄傑偟偨丅

丂偙偺墹埨愇偺怴朄偵偨偄偟偰丄姱椈偺側偐偵偼丄傕偲偺惂搙偺傎偆偑傛偄偲偄偆恖偨偪傕弌偰偒傑偟偨丅

丂偦偺戙昞揑側恖偼丄亀帒帯捠娪亁乮偟偪偮偑傫乯偲偄偆楌巎彂傪彂偄偨偺偱桳柤側巌攏岝偱偡丅

丂偦傟埲屻丄憊偺惌帯偼丄怴朄傪庡挘偡傞姱椈偲丄媽朄傪庣傠偆偲偡傞姱椈偺擇攈偵傢偐傟偰丄杒曈偺桱偄傕朰傟偰榑憟偵丄柧偗曢傟偡傞忬懺偵側偭偰偟傑偄傑偟偨丅 |

憊偺惌帯夵妚偵搘椡偟偨墹埨愇(嵍)偲丄

偦偺斀懳幰巌攏岝偑挊傢偟偨亀帒帯捠銘亁乮偟偪偮偑傫乯

|

|

憊戙偺拤恇丄妜旘傪釰傞妜旘昣

|

擃庛奜岎傪偟偨偨傔嵔偱敍傜傟

屻悽傑偱傕怞偟傔傜傟傞恅瀢乮偒傫偐偄乯晇晈偺憸

|

丂嘊丂憊偺悐戅

丂偦偺偆偪丄傗偭偐偄側椛傗惣壞傪捛偄偼傜偆愨岲偺婡夛偑憊偵偍偲偢傟偰偒傑偟偨丅

丂偦傟偼枮廈墱抧偵丄彈恀乮偠傚偟傫乯恖偑嬥乮偒傫丄堦堦堦屲乣擇堦嶰巐擭乯偲偄偆崙傪偨偰偰丄椛偺攚屻傪埑敆偟偼偠傔偨偐傜偱偡丅

丂偲偒偺憊偺峜掗丄婮廆乮偒偦偆丄堦堦乑堦乣堦堦擇敧擭乯偼丄巊偄傪嬥偵偮偐傢偟偰丄嫴寕嶌愴傪採埬偟傑偟偨丅

丂嬥偼傕偪傠傫偙傟偵墳偠傑偟偨丅

丂偙偆偟偰椛偼丄嬥孯偺偼偘偟偄峌寕偵傛偭偰丄偮偄偵堦堦擇屲擭偵朣傃偰偟傑偭偨偺偱偡丅

丂偟偐偟偦偺偁偲丄憊偵偲偭偰偼巚偄偑偗偸帠審偑偍偙傝傑偟偨丅

丂偼偝傒寕偪偲偼偄偄側偑傜丄傎偲傫偳帺暘傂偲傝偺庤偱椛傪傎傠傏偟偨嬥偼丄憊孯庛偟偲尒傞傗丄偦偺暫椡傪丄憊偺搒傊偲恑寕偝偣偰偒偨偺偱偡丅

丂嬥偺峌寕偵偁偭偰偼丄憊偼堦偨傑傝傕偁傝傑偣傫丅

丂堦擇堦幍擭丄搒偺汴嫗乮傋傫偗偄乯偼愯椞偝傟丄婮廆乮偒偦偆乯偲偦偺巕嬙廆乮偒傫偦偆乯偼丄偲傕偵曔椄偲側偭偰丄嬥偵楢傟偝傜傟偰偟傑偄傑偟偨丅

丂偙偆偟偰堦帪丄憊偺墹挬偼偲偩偊傑偟偨偑丄嬙廆偺掜丄崅廆乮偙偆偦偆乯偑椪埨乮傝傫偁傫乯傪搒偵偟偰丄憊傪暅嫽偟傑偡丅

丂偦傟偱偙偺偲偒埲屻傪丄撿憊乮堦擇堦幍亅擇堦幍嬨擭乯偲偄偄丄偦傟埲慜傪杒憊偲傛傄傑偡丅 |

彈恀乮偠傚偟傫乯恖偺晽懎傪

揱偊傞暻夋

|

丂嬥偲撿憊偲偺嫬奅慄偼丄撿杒挬帪戙偲傎傏摨偠偱丄墿壨丄梘巕峕偺拞怱偁偨傝偵偁傝傑偟偨丅

丂撿曽偵偍偟偙傔傜傟偨撿憊偺惌奅偱偼丄嬥傪壺杒偐傜捛偄偩偡傑偱丄揙掙揑偵偨偨偐偆傋偒偐丄偦傟偲傕尰忬偱枮懌偟偰嬥偲榓杛偡傋偒偐丄偲偄偆擇攈偵媍榑偑傢偐傟傟傑偟偨丅

丂庡愴榑幰偱偼妜旘乮偑偔傂乯偲偄偆晲彨偑桳柤偱偡丅

丂斵偼丄拞崙恖偺娫偱偼丄拤岶側傜傃側偒媊巑偲偨偨偊傜傟傞恖偱偡偑丄摉帪偺惌奅偱偼丄恅瀢乮偟傫偐偄乯偲偄偆傛偆側奜岎壠偺島榓榑偑桪惃偱偟偨丅

丂偦傟偱妜旘偼幾杺偵偝傟偰丄偮偄偵巰孻偵張偣傜傟傑偟偨丅

丂堦堦巐堦擭偺忦栺偼丄撿憊偑嬥偵偨偄偟偰恇偲徧偡傞偙偲丄枅擭嬧擇廫屲枩椉丄對擇廫屲枩旸乮傄偒乯傪憽傞偙偲傪偒傔偰偄傑偡丅

丂帺暘偨偪偼拞壺偺柉偩偲偄偭偰丄傑傢傝偺柉懓傪埼壃乮偄偰偒丄栰斬恖乯偲尒偔偩偟偰偄偨娍柉懓偑丄偮偄偵丄偙偙偵帄偭偰丄枮廈恖偺嬥崙偵偨偄偟偰恇偲徧偡傞傛偆側丄孅廬揑懺搙傪偲傜偞傞傪摼側偔側偭偨偺偱偡丅

丂偟偐偟偦偺嬥傕丄傑偨撿憊傕丄偮偓偺帪戙偵偼丄偝傜偵戝偒側惃椡偵傛偭偰撣傒偙傑傟偰偟傑偄傑偟偨丅

丂偦傟偑偮偓偵偍榖偡傞栔屆偱偡丅

|

偡偖傟偨憊戙偺岺寍昳乗乗偆傢偖偡傝傪巊偭偨旤偟偄帴婍椶

|

庨巕偺徧偊偨妛栤(庨巕妛)傪嫵偊偨敀幁摯彂堾

偡偖傟偨奊偺嵥擻傪傕偮旝廆乮偓偦偆乯峜掗偺昤偄偨奊

|

丂嘋丂塰偊傞憊暥壔

丂搨枛屲戙偵傢偨偭偨惌帯偺崿棎婜傕丄拞崙暥壔偺岦忋敪揥偵偨偄偟偰偼丄偝傎偳偺朩偘偲偼側傝傑偣傫偱偟偨丅

丂峕撿抧曽偺暷偺嶻妟偼憹戝偟丄拑丄對怐暔丄摡帴婍偵傕丄奺抧偱偡偖傟偨摿嶻昳偑偱偒傞傛偆偵側傝傑偟偨丅

丂彜嬈偺敪揥偼丄摵慘偺棳捠傪惙傫偵偟傑偟偨偑丄憊戙偵偼傑偨丄庤宍傗巻暭傕偮偐傢傟偰丄彜庢堷偑曋棙偵側偭偰偒傑偟偨丅

丂峐廈乮摉帪偺椪埨乯丄慼廈丄梘廈側偳偺挰偱偼丄彜嬈偑偝偐偊丄墘寍応偑偮偔傜傟偰丄嶨寑偲傛偽傟傞幣嫃偑丄娤媞傪傛傠偙偽偣偰偄傑偟偨丅

丂屲戙偺偙傠偐傜惙傫偵側傝偐偗偰偄偨栘斉報嶞傕丄憊偵擖傞偲傑偡傑偡棳峴偟丄旤偟偄栘斉杮偑偮偔傜傟傞傛偆偵側傝傑偟偨丅 |

丂憊斉偺杮偲偄偊偽丄尰嵼偱偼丄戝曄捒傜偟偄丄婱廳側傕偺偲偝傟偰偄傑偡丅

丂報嶞弍偺恑曕偵傛偭偰丄亀帒帯捠娪亁側偳偺楌巎彂傗丄尦偒側曇嶽彂偑丄師乆偵尰傢傟傞傛偆偵側傝傑偟偨丅

丂憊偵偼丄偺偪偵憊妛偲傛偽傟傞丄堦庬撈摿側妛栤偑偁傝傑偟偨丅

丂撿憊偺庨巕偵傛偭偰戝惉偝傟偨偺偱丄庨巕妛偲傕傛偽傟傑偡丅

丂偙傟偼摉帪棳峴偟偰偄偨慣廆偺塭嬁側偳傪偆偗偰丄庲嫵偺宱揟偱偁傞亀榑岅亁傗亀栃巕亁傪丄摴摽偺嫵壢彂偲偟偰丄怴偟偔尒側偍偦偆偲偟偨妛栤偱偡丅

丂偦傟傑偱丄偦偆偄偆宱揟偼偨偩暥帤偺堄枴偺尋媶嵽椏偱偟偐側偐偭偨偺傪丄庨巕妛偑丄偦傟偵怴偟偄惗柦傪傆偒偙傫偩偺偱偡丅

丂庨巕妛偼偦偺屻丄柧乮傒傫乯丄惔乮偟傫乯偺妛晽偵傕塭嬁傪偁偨偊傑偟偨偑丄偲偔偵奀傪傢偨偭偨傢偑崙偱偼丄摽愳帪戙偵戝偄偵懜廳偝傟傑偟偨丅

丂憊偱偼傑偨丄奊夋偵偡偖傟偨傕偺偑弌偰偄傑偡丅

丂嬥偺曔椄偵偝傟偨婮廆乮偓偦偆乯峜掗偼丄偲偔偵柤恖偲偆偨傢傟傑偟偨丅

丂傑偨嶳悈側偳傪丄怓傪偮偐偹偢偵杗偩偗偱丄偁偭偝傝偊偑偔悈杗夋偺夋晽傕丄偙偺帪戙偐傜惙傫偵側傝傑偡丅

丂嘍丂憊偲擔杮

丂敧嶰敧擭偵丄尛搨巊偑懪偪偒傜傟偰偟傑偭偰偐傜丄擔杮偲拞崙偲偺惓幃偺崙岎偼偲偩偊傑偟偨丅

丂偟偐偟丄柉娫偺彜恖偑拞崙増娸偵傢偨偭偰偄偭偨傝丄憊偺彜恖偑丄攷懡傗擄攇乮側偵傢丄戝嶃乯偵傗偭偰偒偰杅堈偡傞偙偲偼丄捒傜偟偄偙偲偱偼偁傝傑偣傫偱偟偨丅

丂傢偑崙偐傜憊傊桝弌偝傟偨昳偵偼丄嬥丄棸墿丄悈嬧丄洜晽丄搧寱椶偑偁傝傑偡丅

丂傑偨憊偐傜桝擖偝傟偨傕偺偼丄摡帴婍丄嬔怐暔丄撿梞嶻偺崄椏丄彂夋椶丄嬧丄摵慘側偳偱偡丅

丂杅堈慏偵偺偭偰丄憊傊棷妛偵偄偭偨朧偝傫傕偄傑偡丅

丂慣廆傪擔杮偵揱偊偨塰惣丄摴尦側偳偼桳柤偱偡丅

丂廫擇悽婭偺撿憊偺偙傠偼丄擔杮偱偼尮暯崌愴偺帪婜偵偁偨傝傑偡偑丄偼偠傔暯惔惙偑幚尃傪偵偓偭偰偄偨偙傠丄斵偼憊偲偺杅堈傪廳帇偟偰丄嬨廈偺懢嵣晎傗丄暫屔偺杅堈峘傪偟偭偐傝偲彾埇偟偰偄傑偟偨丅 |

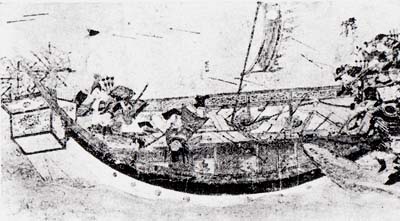

擔杮傪弶傔彅奜崙偲偺奀奜杅堈偱擌傢偆憊偺峘

|

丂偦偺屻丄姍憅枊晎偺帪戙偵側傞偲丄偟偩偄偵柉娫杅堈傪摑惂偟偰丄枊晎傒偢偐傜偺庤偱丄憊傊彜慏傪偟偨偰傞傛偆偵側傝傑偟偨丅

丂堦擇屲嶰擭偵偼丄憊傊備偔杅堈慏傪丄堦擭偵屲惽偲惂尷偟傑偟偨丅

丂摉帪丄憊偐傜傕偨傜偝傟偨傕偺偼丄搨暔偲偄偭偰丄戝曄捒廳偝傟傑偟偨偐傜丄偙傟傪桝擖偡傞恖偺棙塿傕丄戝偒偐偭偨傠偆偲巚傢傟傑偡丅

丂姍憅枊晎嶰戙彨孯偺尮幚挬偑丄憊偺恖丄捖榓嫧乮偪傫傢偗偄乯偵柦偠偰憊偵傢偨傞偨傔偺戝慏傪偮偔傜偣偨榖偼桳柤偱偡丅

丂姍憅偺桼斾偑昹偱慻傒偨偰偨慏傪丄偄偞恑悈偝偣傛偆偲偡傞偲丄墴偣偳傕堷偗偳傕丄傃偔偲傕摦偒傑偣傫丅

丂慏偑偁傑傝偵戝偒偡偓偨偨傔側偺偱偡丅偦傟偱幚挬偼丄傗傓側偔丄憊傊傢偨傞偔傢偩偰傪拞巭偟偨偲偄偆偙偲偱偡丅

丂墮偺岞嬇乮偔偓傚偆乯偵埫嶦偝傟偨偺偼丄偦傟偐傜傑傕側偔偺偙偲偱偟偨丅

丂3丂栔屆偺棐丂top

|

憪尨偺崙儌僂僐掗崙傪嫽偟偨僕儞僊僗娋偺憸

|

憪尨偺塸梇僕儞僊僗娋傪惗傫偩栔屆抧曽偺憇戝側宨娤

儓乕儘僢僷偺搒巗傪峌寕偡傞僶僣偺孯惃

|

丂嘆丂憪尨偺塸梇僕儞僊僗娋

丂憊偲嬥偲偐撿杒偱懳棫偟偁偭偰偄偨偙傠丄栔屆崅尨偱偼丄偟偩偄偵嫮椡側摑堦惃椡偐惗傑傟偐偗偰偄傑偟偨丅

丂偦偺摑堦傪姰惉偟偰丄偦偺屻偺敪揥偺婎慴傪偒偢偄偨恖偑丄儌僂僐晹懓偺僕儞僊僗娋偱偡丅

丂僕儞僊僗娋偲偼亀嫮戝側墹亁偲偄偆堄枴偱偡丅僕儞僊僗娋偺杮柤偼丄僥儉僕儞偲偄偄傑偟偨丅

丂僥儉僕儞偺晝僄僗僈僀偺帪戙偵丄儌僂僐晹懓偼廃埻偺彅晹椃傪傂偒偄傞丄偐側傝戝偒側惃椡傪傕偭偰偄偨偺偱偡偑丄僄僗僈僀偼丄惌揋偺偨傔偵撆嶦偝傟偰偟傑偄傑偟偨丅

丂偦傟偐傜丄偲傝巆偝傟偨僥儉僕儞曣巕偺嬯擄偑偼偠傑傞偺偱偡丅 |

丂彮擭偺僥儉僕儞傪惗偐偟偰偍偄偰偼丄偄偮偐傑偨暅廞偝傟傞偐傕偟傟偸偲峫偊偨揋偼丄媫偵僥儉僕儞偺廧嫃傪偍偦偄丄斵傪偲傜偊偰丄楢傟偝偭偰偟傑偄傑偟偨丅

丂偟偐偟丄岇憲偝傟偰備偔搑拞偱丄僥儉僕儞偼偡偒傪偆偐偑偭偰丄摝偘偩偟傑偟偨丅

丂斵偑摝偘偨偺偵婥偯偄偨恖偨偪偼丄憤弌偱憑嶕傪偼偠傔傑偟偨丅

丂偟偐偟丄僥儉僕儞偼悈偨傑傝偺側偐偵恎傪傂偦傔偰丄傛偆傗偔憑嶕戉偺栚傪偺偑傟傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅

丂偦傟偐傜斵偼丄傓偐偟恊愗偵偟偰偔傟偨恖偺壠傪丄偙偭偦傝偨偢偹偰丄攽傔偰偔傟偲棅傒傑偟偨丅

丂偦偺壠偺庡恖偼傃偭偔傝偟傑偟偨偑丄偦偙偵偄偨抝偺巕偑丄姞傝偲偭偨梤栄傪愊傒偙傫偩幵偵丄斵傪偐偔傑偭偰偔傟傑偟偨丅

丂梻挬丄憑嶕戉偑偙偺壠偵傗偭偰偒偰丄梤栄偺幵偺側偐傕専嵏偟偐偗傑偟偨丅

丂偟偐偟丄抝偺巕偑偆傑偔婥傪偦傜偝偣偨偺偱丄僥儉僕儞偼丄偮偄偵尒偮偐傜偢偵偡傫偩偺偱偡丅

丂偦偆偄偆嬯擄偺側偐偱惉恖偟偨僥儉僕儞偼丄偦偺偡偖傟偨嵥擻偵傛偭偰丄偟偩偄偵彅晹懓傪暈廬偝偣丄堦擇乑榋擭偵丄僕儞僊僗娋乮惉媑巚娋偲傕彂偒傑偡乯偺埵偵偮偒傑偟偨丅

丂偦傟偐傜斵偼丄偝傜偵丄僩儖僉僗僞儞抧懷傪惂暈偟丄僷儈乕儖傪偙偊偰丄惣杒僀儞僪偵傑偱暫傪偡偡傔撿儘僔傾偺堦妏傕丄偦偺惃椡壓偵偍偝傔傞傎偳偺戝妶桇傪偟傑偟偨丅

丂偟偐偟丄偦偺塸梇僕儞僊僗娋傕堦擇擇幍擭偵丄嬥傪峌傔偵傓偐偆搑拞偱丄昦婥偺偨傔偵巰傫偱偟傑偄傑偟偨丅

|

僶僌僟乕僪傪偐偙傫偩僾儔僌偺孯戉

|

|

丂嘇丂奼偑傞栔屆偺椞搚

丂偲偙傠偑丄儌僂僐偺恑寕偺惃偄偼丄僕儞僊僗娋偑巰傫偩偁偲傕丄偍偲傠偊傠偳偙傠偐丄偐偊偭偰傑偡傑偡寖偟偔側偭偰偄偭偨偺偱偡丅

丂僕儞僊僗娋偵偮偯偄偰丄娋乮偐傫丄墹幰偺徧崋乯偺埵偵偮偄偨戞嶰巕偺僆僑僞僀偺帪戙偵偼丄嬥傪傎傠傏偟偰乮堦擇嶰巐擭乯拞崙偺杒敿暘傪愯椞偟偰偟傑偄傑偟偨丅

丂偦傟偲摨帪偵丄僆僑僞僀偼丄墮偺僶僣傪憤巜婗姱偲偟偰丄屲廫枩偺戝孯傪傂偒偄偰丄搒偺僇儔僐儖儉偐傜惣傊傓偗偰弌敪偝偣傑偟偨丅

丂僶僣偼丄撿儘僔傾偐傜儌僗僋儚側偳傪峌棯偟丄偝傜偵僴儞僈儕乕丄億乕儔儞僪偵峌傔偙傒傑偟偨丅

丂儌僂僐偺戝婻暫戉偺媫廝偵丄儓乕儘僢僷偺恖乆偼傃偭偔傝偟偰丄偙傟偼埆杺偺廝棃偐偲丄堦惗寽柦偍婩傝偟偨偲偄偆偙偲偱偡丅 |

|

丂偟偐偟偙偺儓乕儘僢僷墦惇傕丄搑拞偱僆僑僞僀娋巰嫀偺抦傜偣偑偲偳偄偨偺偱丄拞巭偵側傝傑偟偨丅

丂戞巐戙偺儉儞僌娋偺偲偒偵偼丄掜偺僾儔僌傪戝彨偲偟偰丄崱搙偼惣撿傾僕傾偺惇暈偵傓偐傢偣傑偟偨丅

丂偦偺崰偵偼丄偡偱偵惃椡傪幐偭偰偟傑偭偨傾僢僷僗挬僇儕僼偺偄偨僶僌僟乕僪偺挰偼丄僼儔僌偺孯戉偺峌寕偵偁偭偰丄偨偪傑偪娮棊偟乮堦擇屲敧擭乯丄偐偔偰敧悽婭偵偼偠傑偭偨傾僢僶僗挬傕丄柵朣偟偰偟傑偭偨偺偱偡丅

丂偙傟偵偮偯偄偰丄挬慛敿搰偺崅楉傕丄儌僂僐偺懏崙偲側偭偰偟傑偄傑偟偨丅

丂傑偨丄偙傟偲慜屻偟偰丄僼價儔僀偺孯偼丄僠儁僢僩偐傜杒晹僀儞僪僔僫傪惇暈偟傑偟偨丅 |

揱摑偁傞儌僂僐婻暫戉偺撍寕偺偁傝偝傑

|

丂偙偆偟偰丄儌僂僐偺椞搚偼丄惣偼儓乕儘僢僷搶晹偐傜丄搶偼挬慛丄僀儞僪僔僫偵偄偨傞丄傾僕傾偺傎偲傫偳戝晹暘傪愯傔傞傛偆偵側傝傑偟偨丅

丂偦偟偰丄偺偙傞抧堟偼丄撿憊偺搚抧偩偗偲側偭偨偺偱偡丅

|

杒嬨廈偵忋棨偟偰擔杮孯偲岎愴偡傞尦孯偺愴巑偨偪

|

奀忋偺尦偺孯慏偵峌寕傪偟偐偗傞桬姼側擔杮偺晲巑

僕儍儚墦惇偵岦偭偨尦偺孯抍

|

丂嘊丂尦泟乮偘傫偙偆乯

丂儉儞僌娋偑巰偸偲丄偦偺屻宲偓傪傔偖偭偰丄憟偄偑偍偙傝傑偟偨丅

丂偦偺寢壥丄僼價儔僀偑娋埵偵偮偔偙偲偵側偭偨偺偱偡偑丄偙偺帪偐傜丄儌僂僐偺戝椞搚偼丄帠幚忋偄偔偮偐偵暘楐偟偰偟傑偄傑偟偨丅

丂僼價儔僀娋乮堦擇榋乑乣堦擇嬨巐擭乯偺巟攝偱偒偨偺偼丄僩儖僉僗僞儞偐傜搶偺拞崙丄枮廎丄儌僂僐偺抧堟偱偟偨丅

丂僼價儔僀偼搒傪丄儌僂僐偺僇儔僐儖儉偐傜崱偺杒嫗偵偆偮偟偰丄戝搒偲柤偯偗丄崙崋傕拞崙幃偵尦偲傛傇傛偆偵側傝傑偟偨丅偦傟偱僼價儔僀偺偙偲傪丄尦偺悽慶偲傕偄偄傑偡丅

丂僼價儔僀偺偍傕側栚昗偼丄撿憊偺峌棯偵偁傝傑偟偨丅 |

丂墿嬥傪嶻偡傞崙偲揱偊傜傟傞丄傢偑擔杮偵偨偄偟偰丄崅楉傪拠棫偪偲偟偰丄尦偺巊偄偑壗搙傕攈尛偝傟偰偒偨偺傕丄撿憊傪曪埻偡傞栐傪丄偝傜偵屌傔傠偺偑栚揑偩偭偨偺偱偡丅

丂偲偙傠偑姍憅枊晎偺幏尃杒忦帪廆偼丄抐屌偲偟偰丄儌僂僐偵傒偮偓偣傛偲偄偆丄尦偺梫媮傪偼偹偮偗傑偟偨丅偦偙偱婲偭偨偺偑丄暥塱偺栶乮堦擇幍巐擭乯偱偡丅

丂尦偺戝慏抍偼丄懳攏丒堧婒偐傜杒嬨廈傪偍偦偄傑偟偨偑丄偍傝偐傜偺戜晽偵偁偭偰丄栚揑傪払偟摼傑偣傫偱偟偨丅

丂偦偺娫丄僼價儔僀偼撿憊峌寕偺庤傕備傞傔偢丄偮偄偵搒偺椪埨傪偍偲偟偄傟丄峜掗傗峜懢岪傪曔椄偵偟偰偟傑偄傑偟偨丅

丂偦傟偱傕側偍丄撿曽奀娸偵偺偑傟偰丄奟嶳偵棫偰偙傕偭偨恖偨偪傕偄傑偟偨偑丄堦擇幍嬨擭偵偼丄尦偺峌寕傪偆偗偰丄偮偄偵慡堳奀偵恎傪搳偘偰巰傫偩偲偄傢傟傑偡丅

丂偙偆偟偰撿憊傪姰慡偵傎傠傏偟偨僼價儔僀偼丄偁傜偨傔偰戝慏抍傪偔傫偱丄嵞傃擔杮傪峌寕偝偣傑偟偨丅

丂偙傟偑峅埨偺栶乮堦擇敧堦擭乯偱偡偑丄

丂崱搙傕尦偺慏抍偼攷懡壂偱戜晽偵尒晳傢傟丄婣傝偮偔幰傢偢偐偵嶰恖偲偄傢傟傞偔傜偄偺戝嶴攕偵偍傢偭偰偟傑偭偨偺偱偡丅

丂僼價儔僀偼傑偨丄僠儍儞僷乮崱偺僀儞僪僔僫乯傗僕儍儚偵傕墦惇孯傪攈尛偟傑偟偨偑丄擇搙幐攕偟偨擔杮墦惇偺偔傢偩偰偼丄偨傃偨傃恇壓偑偄偝傔偨偺偱丄偮偄偵偁偒傜傔偰偟傑偄傑偟偨丅

丂嘋丂儅儖僐丒億乕儘偺椃峴

丂慜偵傕偍榖偟偨傛偆偵丄儌僂僐偺椞搚偼僼價儔僀娋埲屻斵偺巟攝偡傞尦傗丄僶僣偺巟攝偡傞撿儘僔傾偺僉僾僠儍僢僋娋崙丄僠儍僈僞僀偺帯傔傞丄僩儖僱僗僞儞抧曽偺僠僋僈僞僀娋崙丄僾儔僌偺摑帯偡傞惣撿傾僕傾偺僀儖娋崙側偳偺丄悢抧堟偵暘楐偟傑偟偨丅

丂偟偐偟壗偟傠丄摨偠儌僂僐恖偳偆偟偺偙偲偱偡偐傜丄暘楐偟偨偲偼偄偭偰傕丄偙傟傜偺抧堟傪偮傜偹傞岎捠傗杅堈偼丄慜偺帪戙偲偼斾妑偵側傜偸偔傜偄惙傫偵側偭偨偺偱偡丅

丂僼價儔僀偼丄愯椞偟偨拞崙傪摑帯偡傞偵偁偨偭偰丄傕偪傠傫丄惇暈幰偱偁傞帺暘偨偪儌僂僐恖偺抧埵傪戞堦偵偍偒傑偟偨丅 |

儅儖僐丒儃乕儘偺搶梞椃峴傪昤偄偨摉帪偺奊

|

儓乕儘僣僷偵搶梞傪徯夘偟偨

儅儖僐丒億乕儘

|

| 丂惇暈偝傟偨拞崙恖偼丄尦偺惌帯偵嶲壛偟偰棫恎弌悽偡傞婡夛偑慡偔扗傢傟偰偟傑偭偨偺偱偡丅丂偲偙傠偑丄偦偆偄偆傒偠傔側拞崙恖偺偐傢傝偵丄尦偺惌晎偱傢傝偁偄偵懜廳偝傟偨偺偼丄怓栚恖偲偄傢傟傞丄惣堟偺僀儔儞宯偺恖偨偪偱偟偨丅 |

丂怓栚偲偄偆偺偼丄摰偑儌僂僐恖傗拞崙恖偲偪偑偭偰椢怓傪偟偰偄偨偐傜偱偡丅

丂惣堟偺恖娫偺傒側傜偢丄傕偭偲惣偺儓乕儘僢僷恖傑偱傕丄偲偒偵偼尦偵巇偊偰偄傑偟偨丅

丂僀僞儕傾偺償僃僯僗惗傟偺儅儖僐丒億乕儘偼丄偦偺傛偄椺偱偡丅

丂偙偺恖偺晝傕彜恖偱丄棨楬傪拞崙偵傗偭偰偒偨偙偲偑偁偄傑偟偨偑丄擇搙栚偺搶曽椃峴偺偲偒偼廫幍嵥偺懅巕偺儅儖僐傕偮傟偰偒傑偟偨丅

丂儅儖僐偼偦偺屻擇廫擭偁傑傝傕拞崙偵懾嵼偟偰丄戝曄僼價儔僀偵偐傢偄偑傜傟丄壺撿抧曽偺抦帠偵傑偱擟柦偝傟傑偟偨丅

丂偦傟偱傕儅儖僐偼丄屘嫿偵婣傝偨偄怱傪偍偝偊偑偨偔丄僼價儔僀偵惿偟傑傟側偑傜丄奀楬傪僀儞僪梞宱桼偱婣崙偟傑偟偨丅

丂婣崙屻彂偄偨斵偺亀搶曽尒暦榐亁偼丄摉帪偺儓乕儘僢僷恖偺娫偵戝曄側昡敾偲側偭偰丄斵傜偺傾僕傾偵偨偄偡傞娭怱傪傛傃偍偙偡偒偭偐偗偲側偭偨偺偱偡丅

丂偦偺杮偺側偐偱儅儖儘丒儃乕儘偼丄擔杮傪僕僷儞僌偺搰偲偟偰徯夘偟偙偺崙偵偼墿嬥偑傒偪偁傆傟偰偄傞偲偄偭偰偄傑偡丅

丂尦偲岎捠偟偩偺偼丄儓乕儘僢僷偺彜恖偩偗偱偼偁傝傑偣傫丅

丂拞悽婜偺儓乕儘僢僷偱尃埿偺拞怱偱偁偭偨丄儘乕儅朄墹挕偑巊愡傪尦偵攈尛偟偰偝偊偄傑偡丅

丂傾儔價傾偺楋朄傕偙偺崰丄尦偵揱傢偭偰丄惛枾側楋偑拞崙偱傕偱偒傞傛偆偵側傝傑偟偨丅

丂嘍丂僠儉乕儖偺嵙愜

丂尦傪偼偠傔偲偡傞儌僂僐偺彅娋崙偼丄堦悽婭偽偐傝屻偵偼偳傟傕惃偄偑暠傢側偔側偭偨傝丄朣傃偨傝偟偰偟傑偄傑偡丅

丂尦偺塣柦偼偁偲偱偍榖偡傞偲偟偰丄拞墰傾僕傾偐傜惣撿傾僕傾曽柺偺丄偦偺屻偺摦偒傪丄偙偙偱尒偰偍偒傑偟傚偆丅

丂廫巐悽婭偺側偐偽偛傠丄僠儍僈僞僀娋崙偺堦搚崑偱偁偭偨僠儉乕儖乮偁傞偄偼僞儊儖儔儞丄堦嶰嶰榋乣堦巐乑屲擭乯偲偄偆恖偑惃偄傪摼偰偒傑偟偨丅 |

搶儘乕儅掗崙傪朣傐偟僶儖僇儞傪傕惂埑偟偨

僆僗儅儞僩儖僐偺庱搒僀僗僞儞僾乕儖

|

僩儖僉僗僞儞偵婲偪忋偭偨

僠儉乕儖偺憸

|

| 丂斵偼丄僕儞僊僗娋偲愭慶傪摨偠偔偡傞偲徧偟偰丄搶惣僩儖僉僗僞儞偐傜丄惣撿傾僕傾偍傛傃惣杒僀儞僪丄撿儘僔傾偺堦妏偵偄偨傞抧懷傪惂埑偟晹傪僒儅儖僇僲僪偵偝偩傔傑偟偨丅 |

丂僠儉乕儖偼丄暘楐偟偨儌僂僐惃椡偺嵞寶傪峫偊偰偄偨偺偱丄摉帪丄柧偺偨傔偵丄尦偐拞崙偐傜捛偄偩偝傟偨偺傪巆擮偵巚偄丄偼傞偐搶曽偺柧傪敯偭弨旛傪偲偲偺偊傑偟偨丅

丂偟偐偟丄弨旛偺搑拞偱斵偑媫巰偟偰偟傑偭偨偨傔偵丄寁夋偼偨偪徚偊偲側傝丄偦偺椞搚傕偨偪傑偪暘楐偟偰偟傑偄傑偟偨丅

丂僠儉乕儖偺孯戉偵丄堦帪戝攕偟側偑傜傕丄傛偔偦偺惃椡傪惙傝偐偊偟偰敪揥偟偨偺偑丄儂傾僕傾偵崻嫆傪偍偄偨丄僆僗儅儞丒僩儖僐偱偡丅

丂僆僗儅儞偲偄偆僩儖僐偺堦晹懓偼丄僀僗儔儉嫵搆偱丄偼偠傔僙儖僠儏僢僋丒僩儖僐偵懏偟偨傝偟偰偄傑偟偨偑丄偦偺屻偟偩偄偵椡傪偺偽偟丄廫屲悽婭偵偼偄傞偲丄彫傾僕傾偺懳娸丄僶儖僇儞敿搰偵恑弌傪偼偠傔丄偮偄偵堦巐屲嶰擭偵偼僐儞僗僞儞僠僲乕僾儖傪愯椞偟偰丄愮擭棃偮偯偄偰偄偨搶儘乕儅掗崙傪傎傠傏偟偰偟傑偄傑偟偨丅

丂傾僕傾偲儓乕儘僢僷丄崟奀偲抧拞奀傪傓偡傇丄偙偺廳梫側抧

揰傪妉摼偟偨僆僗儅儞丒僩儖僐偼丄摉帪偺搶惣杅堈傪姰慡偵撈愯偟偰丄惣撿傾僕傾偐傜搶抧拞奀偵偐偗偰丄偵傜傒傪偒偐偡偙偲偵側傝傑偟偨丅

丂偙偺僆僗儅儞丒僩儖僐偵傛傞杅堈偺撈愯偑丄屻偱偍榖偡傞傛偆偵丄惣儓乕儘僢僷偺恖乆傪帺暘偱杅堈偵忔弌偝偣傞偒偭偐偗偲側偭偨偺偱偡丅

丂僆僗儅儞丒僩儖僐偺僗儖僞儞偼丄傑傕側偔丄僀僗儔儉偺廆嫵忋偺拞怱幰偱偁傞丄僇儕僼偺憡懕幰偲偟偰丄傒偲傔傜傟傑偟偨丅

丂偮傑傝僆僗儅儞偺孨庡偼丄僗儖僞儞偲僇儕僼偺擇栶傪偐偹傞尃椡傪偵偓偭偨偺偱偡丅

|

儉僈乕儖挬戞5戙偺墹僕儍乕丒僕儍僷儞偑

垽斳偺巰傪搲傫偰嶌偭偨僞乕僕丒儅僴儖

|

忋亖墌偄僪乕儉偑偦傃偊傞夞嫵偺.帥堾乮儌僗僋乯丅

塃壓亖僀僗儔儉暥壔偺塭嬁偑嫮偄僗儁僀儞偺傾儖僴儞僽儔媨揳撪晹

嵍壓亖尒帠側儂僗儘僂2悽偺庪椔恾乮晜挙乯

|

丂嘐丂儉僈乕儖掗崙

丂偙偙偱偮偄偱偵丄儌僂僐偵墢偺偁傞柤慜傪傕偮掗崙偑丄僀儞僪偵惉棫偟偨偙偲傪弎傋偰偍偒傑偟傚偆丅

丂僠儉乕儖屲戙栚偺懛偺僶乕僽儖偼丄惣僩儖僉僗僞儞偺抧偐傜僷儞僕儍僢僾偵怤擖偟丄偮偄偱僈儞僕僗愳棳堟偵偱偰丄僨儕乕傪愯椞偟傑偟偨丅

丂偦傟傑偱杒僀儞僪偺抧懷偼丄慜偵偍榖偟偨僀僗儔儉宯偺彅墹挬偑巟攝偟偰偄偨偺偱偡偑丄崱傗偦傟偑偨偍偝傟偰怴偨偵儉僈乕儖挬乮堦屲擇榋乣堦敧屲幍擭乯偑偆偪偨偰傜傟傑偟偨丅

丂儉僈乕儖偲偼丄儌僂僐乮偁傞偄偼儌儞僑儖乯偲摨偠宯摑偺尵梩偱偡偑丄惣杒曽偐傜偺怤擖幰傪僀儞僪偱偦偆傛傫偩偵偡偓傑偣傫丅僶乕僽儖偼丄僩儖僐宯偺恖偱偟偨丅

丂懛偺戞嶰戙峜掗傾僋僶儖偼乮堦屲屲榋乣堦榋乑屲擭乯僀僗儔儉嫵搆偱偟偨偑丄僸儞僘乕嫵搆傪傕擣傔傞惌帯傪峴偄傑偟偨丅 |

丂偦偺偨傔偙偺帪婜偵偼撿僀儞僪傪偺偧偄偨僀儞僪偺戝晹暘偑丄儉僈乕儖挬偵廬偆傛偆偵側傝傑偟偨丅

丂偲偙傠偑戞榋戙偺傾僂儔儞僛僽掗乮堦榋屲嬨乣堦幍乑幍擭乯偺偙傠偐傜偼丄傑偨僀僗儔儉嫵搆偵偽偐傝摿尃偑偁偨偊傜傟丄僸儞僘乕嫵搆偐傜偼丄惻嬥傪偲傝偨偰傠傛偆偵側傝傑偟偨丅

丂偦偺偨傔偵丄僸儞僘乕嫵搆偺懡偄撿僀儞僪偺抧懷傪拞怱偵偟偰丄廫幍悽婭偺枛偛傠偐傜丄儉僈乕儖挬偵偨偄偡傞斀棎偑偼偠傑傝傑偟偨丅

丂奜偐傜偺怤擖幰偱丄僀僗儔儉偵尐傪傕偪偑偪側儉僈乕儖挬偺惌帯偼丄偙偆偟偰廫敧悽婭偵擖傞偲丄悐庛偺怓傪傒偣偰偒傑偡丅

丂偪傚偆偳偦偺崰丄儓乕儘僢僷恖偺丄偙偲偵僀僊儕僗偲僼儔儞僗偺僀儞僪恑弌偑丄堦抜偲偼偘偟偔側傝偼偠傔偰偓偨偺偱偟偨丅

丂撪桱奜姵偵偣傑傜傟偰丄儉僈乕儖挬偼丄偮偄偵廫嬨悽婭偺側偐偽丄僀僊儕僗偵傛偭偰攑巭偝傟偰偟傑偄傑偡丅

丂偦偺宱夁偼丄偁偲偱傕偆彮偟偔傢偟偔偍榖偟偡傞偙偲偵偟傑偡丅

丂偟偐偟丄偦偙偵帄傞傑偱偺娫偵偼丄儉僈乕儖偺恖偨偪傕丄偡偖傟偨寶憿暔傗寍弍昳傪嶻傒偩偟傑偟偨丅 |

僀儞僪偵怤擖偟偰

儉僈乕儖挬傪庽偰偨僶乕僽儖掗

|

斖恾傪慡僀儞僪偵奼偘偨傾僋僶儖掗

|

丂儉僈乕儖偺峜掗偼丄戙乆偦偺媨揳傗摴嬶偵旕忢側嬗戲傪恠偟傑偟偨偑丄屲戙栚偺僕儍乕丒僕儍僷儞偑丄垽斳偺巰傪偐側偟傫偱傾僌儔偵寶偰偨丄旤偟偄僞乕僕丒儅僴儖偺楈昣偼丄儉僈乕儖寶抸暥壔偺嵟戝寙嶌偲偄傢傟偰偄傑偡丅

top

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏 |