|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@�����@���

��́@�o�i�i�͂ǂ�����H�\�\�m��ꂴ����E�āE��(�t�B���s��)�̍\�}

�@1 ���I�푈�̑O�N�A��p����

top

�@�����A�o�i�i�́A�l�G��ʂ��Ăǂ�ȓc�ɂł���ɓ���ʕ��ɂȂ����B

�@�l�i�����肵�Ă����ɁA�ʕ��̒��ł͂����Ƃ��������ނɓ���B

�@�^�l���Ȃ��A��������łނ��邩��A�q�������̂���ɂ͊��D�̐H�i�ł���B

�@�o�i�i�����̂悤�ɑ�O�̓���I�ȐH�i�ƂȂ����̂́A���́A���{�s������̐�p�_�����A�t�B���s���암�̃~���_�i�I���ɊJ�����ꂽ���炾�B

�@�J�����n�܂����͈̂��Z�Z�N�㖖������A�܂���O�A�l�N���������Ă��Ȃ��B

�@����ȑO�̓��{�́A��p��A�G�N�A�h�����̑��̒���ď�������o�i�i��A�����Ă����B

�@�a�l��c���Ɍ��シ�钿��ȐH���Ƃ��Ă͂����m�炸�A���i�Ƃ��Ẵo�i�i���ŏ��ɓ��{�ɂ���Ă����̂́A���Z�O�N�i�����O�Z�N�j�A���I�푈�̑O�N�ł���B

�@��p�̖k�[�Ɉʒu�����i�L�[�����j�̔m�ԏ��A�s�������Y�����{�X�D�̐����ۂŎ|���̋������ɋl�߂Ď�������_�˂ɑ������B

�@�u�m�ԁv�́A�o�i�i�̒����ꖼ�ŁA�k�ԁA���ԂƂ������B

�@�s�����ǂ������l�����������܂т炩�łȂ����A�����푈�̌��ʁA�ꔪ��ܔN�ɐV�����A���n�ƂȂ�����p�̕��Y����{�ɑ���o���Ă����f�Տ��������̂��낤�B

�@�o�i�i�̗A�o���n�܂�������̂��Ƃ�����A�u�m�ԏ��v�Ƃ����������́A�����炭�㐢�̖����ł���B

�@�����푈�i�ꔪ��l�`��܁j�Ɠ��I�푈�i���Z�l�`�Z�܁j�ɂ͂��܂ꂽ���̎����́A���{�Љ�̊K���I�Ȗ������������Љ��`�̉^�����g�����������ł��������A�����ɂ܂��A�O�������ւ̊S�����O�̊ԂɐZ����������ł�����B

�@�D�y�������r�A�E�K�[�f���𓌋��E�̌�ȋ��ɊJ���A�_�˂ɖ{�M���̃S���t�ꂪ�J�݂���A����ɍŏ��̗m�������ł������J���������������̂́A����������Z�O�N�ł���B

�@����Ȏ��㑊���A�o�i�i�ւ̊S����̂��낤�B

�@���{�����o�i�i�̎�v���Y�n�́A��p�̍��Y�B�������B

�@���{�̐A���n�ƂȂ��Ă܂��Ԃ��Ȃ�����A�R�ݍK���Y�Ƃ����l�����Y�B�� ���n��Ńo�i�i�͔|���n�߂��B ���n��Ńo�i�i�͔|���n�߂��B

�@�ނ��A���{�l�̚n�D�ɓK�����i��ɉ��ǂ��A���n�ō��Y�ʎ��̏o���̏��Ȃ��l�|�Z�����߂����đ��荞�݁A���̌�A��p�̐��Y�҂��ϋɓI�ɗD�Ǖi��̈琬�ɓw�߂��̂��Ƃ����B

�@��p�o�i�i�Ɠ��{�̋G�߂̊W�́A���͏d�v�ł���B

�@�����A�t�B���s���E�o�i�i�ɂ��Ă������W�������邩�炾�B

�@�~���_�i�I�Y�o�i�i�͋G�߂Ƃ͊W�Ȃ��A��N��ʂ��Ď��n�����B

�@�Ƃ��낪���{�ł́A�ẴX�C�J�A�H�̃J�L�A�~�̃~�J���Ȃǎl�G���肨��̉ʕ�������A�������̚n�D������Ɋ���Ă��邩��A�ǂ����Ă��āA�H�A�~�ɂ̓o�i�i�̎��v�͗�������ł��܂��̂ł���B

�@�o�i�i�Ɏl�G�̕ʂ��Ȃ����Ƃ́A�M�тł͓V�b�������B

�@�̓b�T�o�i�^�s�I�J�͂��ꂩ����B�}�j�I�N�Ƃ������j�A�^���C���A�����C���i�g�����̒��Ԃ̃C���j�ȂǍ��ؗނƂƂ��ɁA���ł���H�̑�p�Ƃ��邱�Ƃ��ł�������ł���B

�@���ꂪ�A��p�̐A���n���ƂƂ��ɁA�l�G�ɂ���ė�v���㉺������{�s��ƌ��т������Ƃ́A��Ɩk�̕s�K�ȊW�̎n�܂�ɂȂ����B

�@�Ȃ��A����̂Ȃ��悤����������ƁA���ׂĂ̔M�щʕ��ɏo��������Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B

�@��N���A�����ɂ������Ȃ��Ƃ��ʕ��̑�\�́A�o�i�i�A�R�R�i�c�A�p�p�C���ł���B

�@�i�R�R�i�c�́A�����Y�ɂ�����������Ƃ邽�߂̗A�o�앨������A�����ɂ͉ʕ��̕��ނɂ͓�����Ȃ����c�c�j�B

�@�t�Ƀh���A���A�}���S�[�Ȃǂ̓V�[�Y���̂���ʕ��ł���B

�@�Ƃ�����o�i�i�̐��Y�Ǝ��v�͐L�тĂ����āA�吳�̖����A����l�N�ɂ͈ړ��ʖ≮���l�Z�Z�ɂ��Ȃ��Ă���B

�@���̔N�A�_�����ȂƑ�p���{�������āA���n�ɂ͖≮���W�߂ĉ�g�����A�Y�n�ɂ͑�p�ʊ�����Ђ�g�D���A�g����h�ɂ���ē����i�𗎎D������悤�ɂ����B

�@�����ł��A���{�̃o�i�i�����l�̑����͑�p�o�i�i���������o���������Ă���B

�@�B���n����̑�p�́A����قǐ[�����݂̓��{�ɂ��e�����c���Ă���B

�@�������đ�p�o�i�i�́A���{�l�̖��o�ɐ[�����݂킽�����B

�@�����t�B���s���������{�s��̋㊄���߂�悤�ɂȂ��������ł��A���S���́u����ς����������p�o�i�i�v�ȂǂƂ킴�킴�\�����Ă���B

�@2 �u���ꂾ���܂��Ă�����˂����v top

�@��X�̃o�i�i�̒@��������A�吳�̖����Ɏn�܂��Ă���B

�@�Ė��̓Ђ���ӂ����A�u���ꂾ���܂��Ă��܂�����˂����v�ƈА��悭�����@���Ȃ���A�o�i�i�����B

�@�H����~�ɂ����ă~�J�����o���邱��A�o�i�i�̓_���s���O���ꂽ�̂������B�������̂��Ȃ����i������A������͔������Ȃ��B

�@�@�����蓯�R�̈����o�i�i�́A�����ł̓X�[�p�[�̖ڋʏ��i�ƂȂ��Ă���B

�@�펞���ł́A���{�̏��D���R�������̗A���ɋ��z���A���������ɓ��Ɍ������ꂽ����A�o�i�i�Ȃǂ͗A�������͂����Ȃ������B

�@�����s�v�c�Ȃ��ƂɁA�ꎞ���̓����ɂ͊����o�i�i���o�܂���Ă����B

�@�ۂ��ƈ�{�̃o�i�i����������A��Z�Z���`�قǂɂ�������́A�F���̃Z���t�@�����ɕ��ł������B

�@���̍����w�����������́A������̍H��ŁA�����Ă܂����͂Ȃ������Ƃ��Ē��̏o�Ă���㕨�ŋ����̂��ł����B

�@�ŋ߁A�o�i�i�𔖂����ėg�����`�b�v�X�̓t�B���s������A�������悤�ɂȂ������A���̊����o�i�i�͂����������Ȃ��B

�@3 ��p�Y����t�B���s���Y�� top

�@���ɂȂ��āA���܁Z�N����u��p�o�i�i�̉�������v���n�܂�B

�@��p�o�i�i�́A�̂��ɒ���Ă��痈���u�L���y���e�B�b�V���v�ȂǂƂ������āA�n��o�i�i�́u��l�v�Ƃ����i��ł���B

�@�o�i�i�͂�����A�����Ă��������܂����Ă��܂����オ�A���̌��Z�N�Â����ƂɂȂ�B

�@�����̑傫���o�i�i�ɂ͗A�������Đ����Ƃ��A���̌���������i����āj�œ]�����ׂ���y�[�p�[�E�J���p�j�[���������B

�@�u�K���|�����v�Ƃ��������������ꂽ�B

�@�Ζ��唄��o���̕������Ɏg�����̋@�B�ŁA�J���J���Ɖă|���Ɣ�яo�����I�ɓ���A�A���̌����āA��ׂ��ł���̂������B

�@�������䕗�̐i�H�ɓ����p�ł͐��Y�ʂɃ����������A�܂����Y�҂����Ɣ_���ł͂Ȃ��l�͔̍|�_�Ƃ���������A�i�������ꂳ��Ȃ������B

�@��������{�̐ʖ≮�́A��p�o�i�i�̕i���ɃN���[�������邱�Ƃ����������B

�@����ł��u�[���͂Â����B

�@���Z�O�N�ɂ͗A�������R������A���ꂪ���������A���Ǝ҂̎v�f���h�������B�@�A���͖��N���債���B

�@����́A�܂��ɍ��x��������̌o�ϔɉh���f���o���Ă���B

�@��p���u�[���̎n�܂������܁��N�ɘZ�Z�Z�Z�g���������A���ʂ́A����N�Ɉ�Z�Z�����Z�Z�g���A���Ɉ�Z�Z�{�̐L�тł���B

�@������㎵�Z�`����N�ɂ́A��p�̑䕗��Q�������āA�G�N�A�h�����̗A������p���𗽉킵���B

�@�Z�Z�N��͂܂��A�A�o���i�Ƃ��Ẵo�i�i���A����ĂŁu�O���X�~�b�`�F���v�킩��u�L���x���f�B�b�V���v��ւƓ]�����ꂽ���ɓ����Ă���B

�@�O�҂͍k��Ɏ肪�����炸�A���R�ɂ܂����Ă����Ă����n�ł��鋭�݂����锽�ʁA��w�N�^�[������̐��Y�ʂ���Z�g���ɂ����Ȃ�Ȃ������B

�@����ɂ������ĐV��̃L���x���f�B�b�V���́A�͔|�ɏn����v���A�������A�����ɑ������₷���̂ʼn������A�o�Ɍ����Ȃ��Ƃ�����_�͂��������A���Y�ʂ͈�w�N�^�[������O�Z�`�l�܃g���ɒB�����B�@�L���x���f�B�b�V���̉������傫�ȗ��_�́A�a���Q�ɋ����������Ƃ��B

�@�V�K�g�J�a�A�p�i�}�a�Ȃǃo�i�i���L�̕a�C���N��ƁA�]���́A�������������h�ň͂ݎl�`��ꃕ���ԁA���Ђ��ɂ����B

�@�L���x���f�B�b�V���̓����ŁA���������c���ȑ�͍s�Ȃ��K�v���Ȃ��Ȃ����B

�@�������A�Z�Z�N�㖖�ɊJ���̎n�܂����~���_�i�I�̔_���ł͍ŏ�����L���x���f�B�b�V�����A����ꂽ����A�y�n�̘J���҂́A���̍r�X�������@��m��Ȃ��B

�@���{�s��ɂ�����A���o�i�i�̌�ւ͌����������B

�@�G�N�A�h��������p���𗽉킵����㎵�Z�N�̂킸���O�N��ɂ́A���x�̓t�B���s�����̗A���ʂ��G�N�A�h������ǂ��������̂ł���B

�@����ăo�i�i�A��p�o�i�i�Őʖ≮�͌n����Ă͂������A�܂����S�Ȃ��̂ł��Ȃ��������A��_���ō͔|�����t�B���s���E�o�i�i�͕i���Ƀ������Ȃ������̂ŁA�ƊE�����}�����B |

|

�@���Z���N�ɗA�o���J�n���A���Z�N�ɓ��{�s��̘Z�E�܃p�[�Z���g���߂Ă���ɉ߂��Ȃ������t�B���s���E�o�i�i�́A����N�ɂ́A�Ȃ�Ǝs��̋��p�[�Z���g��Ȋ������Ɏ������B

�@���ꂪ���{�ɂ�����o�i�i�A���j�̑嗪�ł���B����҂Ƃ��Ă̓��{�l�̊Ⴞ���ł��ǂ��Ă���Ȃ�A���̉��v�ɂ͂�������Ӗ����A�l�@��v��������܂܂�Ă��Ȃ��悤�Ɍ�����B

�@�s���̃o�i�i��������A�A�o������p����t�B���s���Ɉڂ��������ɉ߂��Ȃ��B

�@�����Ȃ��Ƃ��A���{�A��p�A�G�N�A�h���A�t�B���s���Ƃ����ӂ��ɍ��ƒP�ʂōl����A���̂悤�Ɍ�����B

�@�����A����Ŗ{���ɂ悢�̂��낤���\�\�B

�@4 �A���Ƃ��Ẵo�i�i top

�@�Ƃ���Ŗ{���̎���ݒ肷��O�ɁA���������\���m�����d����Ă����K�v������B

�@���ʃo�i�i�̖Ə����āA�l�͕ʂɉ����܂Ȃ��B

�@����ǂ��o�i�i�iMusa paradisiaca�j�́A���m�ɂ́A����ȑ��A���Ȃ킿�o�V���E�Ȃɑ����鑽�N���ł���B

�@���̂悤�Ɍ����镔�����t���ŁA�|�̎q�����̂܂ܐL�т��悤�ɁA�������炪�����Ă���B

�@�_�炩���̂ŁA�t�B���s���̐l�X���{���ƌĂԎR���ňꌂ�̂��Ƃɗ��f�ł��邵�A���ۂɎ��n���́u���v�͂��̂悤�ɏ��������B�@�����āA����ɑւ��č����ɐ�����V��̈�{����ĂĂ������ƂɂȂ�B

�@��ɏo���t����͂�Ă䂫�A�Ō�̗t���l�A�ܖ��ɒB�����Ƃ��A�����M�̕��̂悤���Q�i�ڂ݁j���o��B

�@���̌`��A�t�B���s���l�́g�o�i�i�E�n�[�g�h�ƌĂ�ł���B���������Q�́A�����ɓ��𐂂�A�Ԏ��F�̛����J���A���̂����ɏ��w�قǂ̃o�i�i�̉Ԃ����Ɏp������킷�B

�@�|��̃o�i�i�̎��́A�ŏ��͉��������Ă��邪�A�₪�Ĉ�{�̌s�𒆐S�ɏ�������B

�@���S�ɊJ�Ԍ�������̂ɓ�T�Ԃقǂ����邪�A���̎��A���⒎�Q����ی삷�邽�߂ɁA�S�[���ƂɃr�j�[���̑܂���������B

�@�_���J���҂����́A������g�o�i�i�E�R�\�h�[���h�ƌĂ��i�}2�j�B |

|

�@�o�i�i�́g�S�[�h�Ƃ����̂́A����ɂȂ����������������ɂ��d�Ȃ�������ȂЂƂ����܂�ł���B

�@�o�i�i�͔|�̊��K�ɏ]���āA�������̏���̂ق��́g�n���h�h�ƌĂԂ��Ƃɂ���B

�@�����������ʓX��Ŋ�ɂ���̂́A���̃n���h�Ȃ����A���������ɐؕ��������̂��B

�@�S�[�̏d���́A�l�Z�|�Z�Z�L���O�����ɂ��B����B

�@����قǂ̏d�݂�����̂Ɋ��͏_��Ȃ̂ŁA���n���܂łɕ��œ|��Ȃ��悤�ɁA��{��{���x���Ŏx���A����Ƀr�j�[���R�Ō݂��ɘA������B

�@�t�B���s���ł͂��̎x���ɃC�s���C�s���Ƃ��������g���Ă��邪�A������s�����Ă������߁A���̎��̐A�ю��Ƃ���n�܂��Ă���B

�@����ł����肸�A�����ɃR���N���[�g��������Z�`�����[�g���̓S�p�C�v��ɐA�����݁A�����S���łȂ��Ŏx���ɂ��Ă���Ƃ��������B

�@���̌��i�́A���쌧�Ō�������r�[���p�̃z�b�v���Ɏ��Ă���B

�@���n�͒j��l�A��g�ōs�Ȃ��B��l�������{���Ő�|���A�������P�b�V���������������ʼnʎ����Ƃ߂�B

�@�e����|���ꂽ���ƂɎc�����V��́A���ς��Ĉ�Z������ɂ́A�܂����n�����}����B�����o�i�i�͌̍����������A�V�肩����n�܂ł̊��Ԃ������Ĉ�l�ł͂Ȃ��B

�@�V�����o�i�i����Ƃ��́A�|�̎q�̍������ɂ����悤�ȍ��s���ꗥ�ɖ��߂Ă����̂����A�O�N������ƁA���n�������ɂȂ��Ă��܂��B

�@�o�i�i�̎��n���G�߂���Ȃ��̂́A���̐��i�̂��߂��B

�@�����_���`���̗A�o�ʎ��ł���p�C�i�b�v���Ƃ��A���̓_���قȂ�B

�@�p�C�i�b�v���̏ꍇ�́A�����ƂɎ��n�������悻��܂��Ă���B

�@�o�i�i�́A���̂悤�ɔۉ��Ȃ��펞���n�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA���n��������m�Ԃ̗t�̂Ȃт����ɂ����J���҂���������A���n���̉ʎ����������Ă���B

���̓_�ăo�i�i�́A����߂Ė��ȘJ���W��^�앨�ł���B

�@���Ƃ����́A�o�i�i�͔|�n�̏������l�_�����Ă���B

�@�@�䕗�̐i�H����͂���Ă���A

�@�A���x�A�~�J�ʂɌb�܂�Ă����i�����A�J���̕ʂ͂Ȃ������]�܂����j�A

�@�B�A���ɓK������p�u����ݒu�ł���A

�@�C�n���A�y�낪�K���Ă��邱�ƁA�ł���B

�@5 ������ꂽ�o�i�i�́c top

�@������ꂽ�o�i�i�̖[�́A���̏�ōŏ��̌�������B

�@�d�ʁA�T�C�Y�A�n�x�A�`��A���Q�̗L���Ȃǂ��`�F�b�N����A�K���ɖ����Ȃ����̂́A�S�[�̂܂̂ĂĂ��܂��B

�@�����ɍ��i�����o�i�i�́A�������ʂ悤�N�b�V�����t���̃g���[���[�ō�Ə�ɉ^���B

�@�n���h���Ƃɐ藣����A���A�I�ʂ��s�Ȃ��A���炽�߂ėʂ�Ȃ������B

�@���̍�Ƃ́A���̑�����h�����߂ɁA�o�i�i�𐅑��ɓ���čs�Ȃ����A�����Ă���̂͑啔���A�������B

�@�Ō�ɁA���E�܃L���O�������܂Ƃ߂�ꂽ�n���h�����ꂼ��r�j�[���܂ɓ�����A���{����A�����ꂽ�i�{�[�����i�J�[�g���j�ɋl�߂����i�A�����̖ڌ��蕪�Ƃ��āZ�E�܃L���O�����̗]�T�����Ă���j�B

�@�ꔠ�͕��ς��Č܁E�܃n���h�A�������n���h�͖��E�O�L���O�����ł���B

�@�g���b�N�ς݂��ꂽ�J�[�g������Ђ��Ƃ̐�p�u���ɉ^��A�חg���J���҂̎�ŁA�①�D�ɐς܂��B |

|

�@�D�q���̉��x�́A�ێ���\�ܓx�ɒ�������Ă���B

�@�~���_�i�I���瓌���A���l�A���ȂǓ��{�̊e�`�ɒ����܂łɂ́A�قڌܓ�������B

�@�A�o�앨�Ƃ��Ẵo�i�i�͔|�́A�ȏ�̂悤�Ȍo�߂����ǂ�B

�@����͋ߑ㉻���ꂽ��K�͐��Y�ł����āA�_�Ƃ̒��ɐA����ꂽ�o�i�i�\�\����A�W�A�ł͂ǂ��ł��������邪�\�\�����Y�ʂ𑝂��ė]���A�o����悤�ɂȂ����Ƃ����悤�ȑ㕨�ł͂Ȃ��B

�@�~���_�i�I�̗A�o�o�i�i�́A�ꃕ�������S�A����w�N�^�[���ɂ��y�Ԃ悤�ȍL��ȃv�����e�[�V�����ō͔|�����B

�@���̃v�����e�[�V�����́A�X�y�C�����������i��Z�`��㐢�I�j�ɂ͂��܂����A�W�F���_�Ƃ�����A�^�o�R�A�āA�T�g�E�L�r�Ȃǂ�����_���̌���ł��B

�@�_�n���v���ւāA���܂��_�Ƃ̕��ύk�n�ʐς��قڈ�w�N�^�[���ɂȂ������{�ł͑z�����ɂ������̃v�����e�[�V�������A���́A�_���ƌĂԂ��Ƃɂ���B

�@�A�o�p�o�i�i�͔̍|�ɂ́A���Ȃ�̐ݔ�������K�v�Ƃ���B�d�C�A�����͓��R���B

�@�������̓d�C���A��Ə��_���������ɂ͗��Ă��邪�A�͔|�_���i��q�j�̑����́A���Ȃ��Ζ������v�̎���ł���B

�@�o�i�i���ɂ͏c���ɕ��O���[�g���A�[����E�܃��[�g���قǂ̟��a���@���A�������Ə�܂ŁA��Əꂩ���p�u���܂œ��H���J����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���̂����`�p�ݔ��A��p�D�A����̃r�j�[���H��A�x���̃C�s���C�s���A�т܂œ����ƁA���Ȃ�̎���������v����̂ł���B

�@����́A�Ɨ��_�Ƃ̎�ɂ��܂�K�͂��B

�@6 �l�ލŏ��̔_�ƁH top

�@���̃o�i�i�͉���N�̐l�ގj�̗���̒��ōl����ƁA�͔|�A���Ƃ��ĕs�v�c�ŁA���������炵���ߋ��������Ă���B

�@���������ɂ��ƁA�o�i�i�̑S���E�̐��Y�ʂ͉ʕ��̂Ȃ��ň�ԑ����B

�@�ו�����ƃo�i�i�ɂ͈�Z�Z�ȏ���̎�ނ�����A���̂܂܂ŐH�ׂ邾���łȂ��A�C���̂悤�Ɏς���Ă����肵�āA��H�̈ꕔ�Ƃ��ĐH�ׂ���̂�����B

�@�_�Ƃ̎����p�̗ʂ܂ʼn�����ƁA�����S�A�u�h�E�A���k�ނȂǂ�萶�Y�������A�Ɛ��肳���̂ł���B

�@�o�i�i�����̂悤�ɉʕ��Ƃ��Ă����łȂ���H�̈ꕔ�Ƃ��Ă����p�����悤�ɂȂ������Ƃ̗��ɂ́A�_�Ɛi���ɂ������l�ނ̒m�b���B����Ă���B

�@�o�i�i�͔̍|���̍ŏ��̐i���́A���܂����ԂɗY�Ԃ̉ԕ������Ȃ��Ă��햳���̑傫���ʎ��̂ł��鐫�����������ς�蕨���A�쐶�̒����炳�������������Ƃ���͂��܂����Ƒz�������B

�@�����I��Ō@�����āA�A������ی삵���̂��l�ލŏ��̔_�Ƃ��ƍl����l������v�i���������w�͔|�A���Ɣ_�k�̋N���x��g�V���A���Z�Z�N�j�B

�@�o�i�i���ŏ��ɍ͔|�����ꂽ�̂́A�܁Z�Z�Z�`�ꖜ�N���̂̂��Ƃ��Ɛ��肳��Ă���B

�@�o�i�i�́A�����C���A�^���C���A�T�g�E�L�r�ƕ���ŁA����A�W�A�����Y�n�ł���B�@���ꂪ���Q���ăC���h�A�A�t���J�ɒB���A�₪�ĐV�嗤�ւƈڐA���ꂽ�B

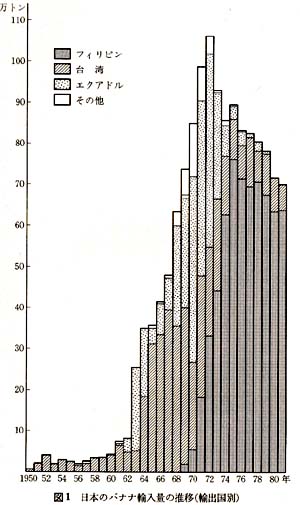

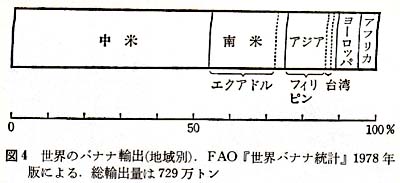

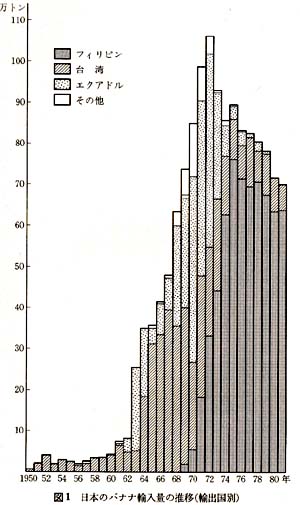

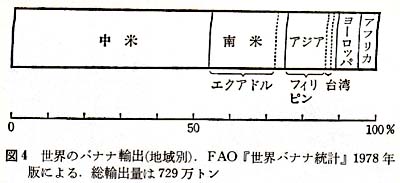

�@�����A�S���E�̃o�i�i�A�o�ʂ́A���̎��Z�����G�N�A�h���𒆐S�Ƃ��钆��ĎY�ł���A�t�B���s���Y�́A��ꁓ���߂Ă����i�}4�j�B

�@�~���_�i�I�ō͔|����A���{���A�����Ă���L���x���f�B�b�V����́A�č��̔_���Y�Ƃ�����Ăʼn��ǂ����i��l�������̂ł���B |

|

�@7 ����͐H�ׂȂ��앨���͔| top

�@�o�i�i�́A�n�����ꏄ���Đ���̋��̓���A�W�A�ɖ߂��Ă����B

�@���̑s��Ȍo�H�́A���c���j�Ⓡ�蓡�����u�����鞽�q�̖��v�ɑ������悤�ȃ��}��������������B

�@�������A�����͂���قǔ������͂Ȃ��B

�@���������{�l�́A���S����X�[�p�[�̓X���̃o�i�i�����āA�M�т̍앨�����Y��L���A�o�����悤�ɂȂ����ƍl���������B

�@�����łȂ����Ƃ́A�ȏ�̌o�߂������Ă���B

�@����������Ă���~���_�i�I�ւɖ߂�Ō�́g�q�C�h�́A�J�k�[��R���e�B�L���ӂ��̔��ɂ��ړ��Ȃǂł͂Ȃ��A�厑�{�������߂��Ăɍs�������̂ł���B

�@�M�т̉ʕ��ɂ��Ē��ׂ��t�B���s���ݏZ�̋g�c�悵�q���،����Ă��邱�Ƃ����A�����A�~���_�i�I�ŃL���y���f�B�b�V�����͔|����J���Ҏ��g�́A��قǂ̂��Ƃ��Ȃ���A�����H�ׂȂ��i�g�c�悵�q�w�M�т̂������́\�\�H�ו��Ɨ����@����x�y�����[�A��㎵���N�j�B

�@��ŏq�ׂ�悤�ȍ͔|�̎��Ԃ�m���Ă��邩��ł����邵�A�L���x���f�B�b�V�������ɍ���Ȃ�����ł����낤�B

�@���}�ɂ����A�A�o�i�i�̓A�����J���{�̎�ɂ���ĕς��Ă��܂����̂��B

�@���n�̐l�X�́A�����������H�ׂȂ��앨���͔|���Ă���̂ł���B

�@�����������D��ŐH�ׂ邱�Ƃ����邪�A�w�ɕ��͂�����ꂸ�������茣�サ���肵�āA���Ꮏ�̐H������Ƃ��Č��ɂ���Ƃ����_�Ɛ��Y�̃p�^�[���́A�̂����E���ɂ��������A�����ł�������B

�@���{�̈��_����������o�������B

�@�����A�~���_�i�I�̃o�i�i�J���҂̏ꍇ�́A����Ƃ͂��Ȃ�َ����B�ނ�͎���H�ׂ������Ȃ��o�i�i������Ă���B

�@����ł̓L���x���f�B�b�V����̃o�i�i�����������O�A�ނ�͉�������Ă����̂��B

�@�����̓R�R�i�c�A�āA��ł���A�A�o�앨�Ƃ��ẴA�o�J����S���A����ɃR�[�q�[�������炩�������B

�@���������ŐH�ׂ���̂̐��Y����H�ׂȂ����̂̐��Y�ւƁA�ǂ����ē]�������̂��B

�@��������ꂩ��q�ׂ悤�Ǝv���B�o�i�i�_�Ƃ�J���҂́A�ǂ������l�����Ȃ̂��\�\�B

�@�~���_�i�I�Y�̃L���x���f�B�b�V������{�ɗA�o���Ă���̂́A�����Њ�Ǝl�Ђł���B

�@�č��́u�f�������e�v�u�L���b�X�����N�b�N�v�u���i�C�e�b�h�E�u�����Y�v�Ɠ��{�́u�Z�F�����v�B

�@���{�Ŕ����Ă���o�i�i�̃u�����h���ł����ƁA���ꂼ��u�f�������e�v�u�h�[���v�u�`�L�[�^�v�u�o�i���{�v�ɂȂ�B

�@���̎l�Ђœ��{�̎s��̋㊄�߂����������Ă���B�r�[���ƊE�قǂł͂Ȃ����A��͂�ɒ[�ȉǐ�̗�ɓ���B

�@�Ȃ��ł��Čn�O�Ђ̔�d�͑傫���A���j���Â��B

�@�u�`�L�[�^�v�̃��i�C�e�b�h�E�u�����Y�Ƃ�����Ђ́A�ꔪ���Z�N�Ƀx�C�J�[�D�������[���̃o�i�i���j���[���[�N�ɉ^���ɂ��̑O�g���n�܂��Ă���B

�@�x�C�J�[�́A�W���}�C�J�E�j���[���[�N���������锪�܃g���̃X�N�[�i�[�D�̑D���������B

�@����Ȍ�A����Ăƃn���C�ŐH�i�앨�͔̍|���ƂɎ����߂��ނ�́A�����A���E�I�Ȕ_���Y���i�A�O���r�W�l�X�j�A�����Њ�Ƃɐ������Ă������B

�@��㎵�ܔN�ɔN�Y��Z���h�����ɒB�������E�o�i�i�Y�Ƃ̎O�܃p�[�Z���g�����i�C�e�b�h�E�u�����Y�ЁA��܃p�[�Z���g���L���b�X�����N�b�N�ЁA��Z�p�[�Z���g���f�������e�Ђ��x�z���Ă����i���i�C�e�b�h�E�u�����Y�Ђ́A��㎵�Z�N�܂Ń��i�C�e�b�h�E�t���[�c�Ə̂��Ă������A�܂���킵���̂Ŗ{���ł͌��݂̖��ׂłƂ����j�B

�@�ނ�́A���܁Z�N�ォ����{�s��̐������Ɋ�����A�Z�Z�N�㖖�ɂȂ��ăt�B���s���̃~���_�i�I�ɓ��{������p�̃o�i�i�_����J�݂����B

�@���Z�Z�|�Z�ܔN�̊��Ԃɖk�Ẵo�i�i���v�͓�{�A���[���b�p�s��͈�E�l�{�̐L�т������̂ɂ������āA��p�o�i�i�́u��������v���Â����{�s��͉��ƘZ�E���{�ɐ������Ă����̂ł���B

�@����ł́A�Ȃ���p�łȂ��~���_�i�I���Čn���{�ɂ���đI�ꂽ�̂��B���R�͂����炭�l����B

�@8 �Ȃ��~���_�i�I���\�\�l�̗��R top

�@���ɁA�t�B���s���͈ꔪ�㔪�N������l�Z�N�܂ŕč��̐A���n�������B

�@���̗]�g���y��ŁA��㎵�l�N�܂ŕČn��ƁA�č��s���́A��Ƃ��ēy�n���p�ɂ��ăt�B���s�������Ɠ����̑ҋ����Ă����B���̏�ꂽ�������Ȃ��A�����́u����ȊW�v�͂Â��Ă���B

�@���ɁA���̃t�B���s���̂Ȃ��ł��A�~���_�i�I�͓���ȓy�n�����B

�@���X�����i�C�X�������k�j�̐����͋����A��㐢�I���܂łÂ����X�y�C���x�z�̎O�܁Z�N�ԁA�Ō�̎l�Z�`�܁Z�N�������đS���������Ȃ������B�č���������ɂȂ��Ă��A�ނ�͌J��Ԃ��������N���Ă���B

�@���Ĉ�ܐ��I�܂Ŏ��Z�Z�N�ɂ킽���ă��X�����̃��[�A�l���C�x���A�������x�z�������A���̍�����J�g���b�N�̃X�y�C���l�́A���X�������y�̂��āu�����v�ƌĂB

�@�Ƃ��낪�A�~���_�i�I�̃��X�����́A�t�ɃN���X�`�����ɂ��������R���������߂ɁA�����Ă��̏̂̕�I�сA�݂�����u�������v�����̂���悤�ɂȂ����B

�@���̃������́A�J�g���b�N�ɋ��������N���X�`�����E�t�B���s�m�̒������{�ɁA�����ł��e�Ղɕ��]���悤�Ƃ͂��Ȃ��B

�@�č��́A�t�B���s����̗L��A�A���n�Ɩ{�����ɂ����鍻���Y�Ƃ̋����̂䂦�ɁA��������Ɨ��t�^���l���Ă���B

�@�����~���_�i�I�����́g���J�̖�ؐl�h�̓y�n�ŁA���{�ɂƂ��Ă̕ʓV�n�������B

�@������A�~���_�i�I��č��̍P�v�I�ȃv�����e�[�V�����̓y�n�ɂ��āA���Ĉ��Z�Z�N��ɃC�^���A����̈ږ����A���X�J�ɓ��������悤�ɁA���l�������A�����悤�ȂǂƂ����c�_������Z�N��̕č��c��ōs�Ȃ��Ă���B

�@���̂悤�ȃ~���_�i�I���ꎋ�͍����܂łÂ��Ă���B

�@��O�ɁA�i�o�҂̊Ⴉ�炷��ƁA�y�n�̓��肪��r�I�ɗe�Ղ��ƍl����ꂽ���Ƃ��B

�@���́A�����ɂ����{�Ƃ̊ԐړI�Ȃ�����肪����B

�@���{���t�B���s���������}�b�K�[�T�[���R�ƂƂ��ɐ�����ݎn�߂��B

�@������̌R�́A���{�ł͔_�n���v���s�Ȃ����̂ɁA�t�B���s���ł͑�n���ی삵�A��Е⏞���Ȃǂ�^���Ă���B

�@���{����p���č��̎w���Ŕ_�n���v���s�Ȃ�ꂽ�̂ɁA�t�B���s���ł͍s�Ȃ��Ȃ������B

�@����́A�Ȃ����B��O����č����{���t�B���s���n��w�ƌ���ł�������A�_�n���v���������Ă��ł��Ȃ������̂ł���B�@�i�܂��m���ȏ؋��͔�������Ă��Ȃ����A���e���ݔ�ČR�̑��i�ߊ��������}�b�J�[�T�[���g�A�ւ��ʁi�_�~�[�j���g���āA�}�j���n��ɓy�n���������Ă����̂ł͂Ȃ����A�Ǝ��͋^���Ă���j�B

�@�����Ƃ��A�n��ɂ�������_���̕s�������Y��`�v���ɂ䂫�����Ƃ�����Ă����č����{�́A���x���_�n���v�Ă����������A�n��w�̎x�z����t�B���s���c��ł�������Ԃ���Ă���B

�@���ܓ�N�́u�n�[�f�B�v�͂��̉��v�Ă̂ЂƂ��B

�@�č��̊w�҂f�E�e�E�e�C���[�́A���́u�v�̎��������v�Ă��t�B���s���Ŏ������Ȃ����������ɂ��āA���{�A��p�̎���Ɣ�r���Ȃ���A���̂悤�ɘ_���Ă���B

�@�w�n�[�f�C�x�́A���łɕč������{�Ŏ��{���A�Ӊ�ΐ�������p�ōs�Ȃ������Ƃ��t�B���s���Ɋ��߂Ă���ɂ����Ȃ��B

�@�������{�ł͕č�����Ό��͂������Ă����B��p�̏ꍇ�������l�x�z�҂͑�p�̒n��w�ł͂Ȃ��������A�ނ玩�g�A�{�y�Ŕ_�n���v��x�点���i���߂ɋ��Y�����������j���s����ꂢ���P���w��ł����B

�@�t�����s���ŕč��̖�l�����������̂́A��y�n���L�Ɉ˂��Đ����o�ς̎�����s���Ă��鏭���G���[�g�w�Ɏ����̒n�Ղ��@�肭�����A�Ƃ������Ƃɂق��Ȃ�Ȃ������v�i�f�E�e�B���[�w�t�B���s���ƃA�m���J�\�\��g�̖��_�x�@���Z�l�N�j |

�@�č��́A�����{�y�̒n�吧�����Y��`�v�����������ƍl���Ă�������A��p�ł͕č���Ƃ̑�_���J�݂��\�Ƃ���悤�ȓ�����v�����Ȃ������B

�@���{�̋Ǝ҂͑�p�A�o�i�i�̕i���Ƀ���������ƕs�����q�ׂĂ��邪�A����������̂͑�p�Ƀv�����e�[�V���������B���Ȃ��������炾�B

�@�����č����A���{�̓X���ő�p�o�i�i�̓t�B���s���E�o�i�i����������������B

�@�킴�킴���S�����u��p�o�i�i�v�Ə��������Ă���̂́A���X�����Ă�����̕������܂����Ƃ�����҂��m���Ă��邩�炾�B

�@����ȂƂ���ɂ��A���Ƃ̋K�i���i�Ə��_�Ƃ��艖�ɂ����Ĉ�Ă��앨�����ꂼ��������ƒZ�����łĂ���B

�@�č���Ƃ��~���_�i�I��I��l�̗��R�́A�������o�i�i�͔|�̓K�n�Ƃ��āA����Ӗ��ł́A���łɎ������݂ł��������炾�B

�@���̎������s�Ȃ����̂́A��O�̓��{�l�_���ł���B�����A�S�~���_�i�I�̃o�i�i�A�t���ʐς̋��p�[�Z���g�́A�k�_�o�I�B�ɏW�����Ă���B

�@���̂�������ɂ͐�O�A���{�l�_���̑��A�o�J���̔_�����h���Ă����B

�@�A�o�J���_���̊g����͌ܖ����Z�Z�Z�w�N�^�[���A�������A�o�i�i�_���͓��Z�Z�Z�w�N�^�[���A�o�i�i�_���͋����_���̂قڔ����̍L�����B

�@���̃A�o�J���iMusa textirio�j�ƃo�i�i�́A���͓����o�V���E�Ȃ̐A���ŁA�ꌩ�����Ƃ��낻�̊O�ς͏������ς�Ȃ��B

�@��Z���Z�N�A�~���_�i�I�ɑ؍݂����p�l�̊C���q�C�҃_���s�G�[���Ȃǂ́A�A�o�J���ƃo�i�i���������Ă������炢�ł���B

�@�����ĐA���w�҂́A�ނ���A�o�J���̕����g�C�ނ��������h�앨���Ƃ����B

�@�Ȃ�A���̒n�Ńo�i�i����Ă��邱�ƂɂȂ����͎̂��R�Ȑ���䂫�ł��낤�B

�@9 ������o�i�i�w�\�\�Ð�`�O�̗\��

top

�@��O�����Ŕ_�����o�c���Ă����Ð�`�O�́A�A�o�J���̓K�n�ɂ��āA�l�����������Ă���B

�@�@�ԓ��߂��ł��邱�ƁB

�@�A�䕗�̌��O���邱�ƁB

�@�}�j�����i�A�o�J���̕ʏ́j�͍����キ�A�䕗�ŏ����|���ɂȂ�₷������A���̌��O�Ȃ邱�Ƃ��K�v�ł���B

�@�B�~�J����N���ʂ��Ă��邱�ƁB�}�j�����͎��n�ł͍������邪�A�K���Ȏ��x��K�v�Ƃ��A�M�ђʗL�̉J���Ɗ����Ƃ��͂�����敪�����n���͕s�K���ŁA���͔̍|�̂��߂̟��H���͗e�ՂłȂ��B

�@�C�ΎR�D�I�y�e�y�낽�邱�ƁB

�@�i�Ð�`�O�w�_�o�I�J��L�x�@�Ð��B������ЁA���ܘZ�N�B�Ȃ��_�o�I�̓A�|�ΎR�̐���ł���\�\�ߌ��j |

�@���̎l�����́A�O�q�̃o�i�i�̎l�����Ƃ悭���Ă���B

�@�č��͓��{�l�_���ɂ�閃�_���̔��W���C�ɂ��Ĕ閧�����Ȃǂ����Ă�������A�Ð��̌������т́A���̕č���Ƃɓ`����Ă����낤�B

�@������w�ъw�ȂŊw�Ð��́A�e�ēI�Ȑl���ŁA������x�A�~���_�i�I��K��A��O����̕Đl�_����Ȃǂɉ���Ă��邩��A���̉\���͏\���ɂ���B

�@���̌Ð�́A�o�i�i�ɂ��ė\���������Ă���B

�@�u�S���_�����Z�Ƃ̋߂��Ƀo�i�i��A���A���̎Y�z�͑����ȋ��z�ɂ̂ڂ邪�A�o�i�i�݂̂̔_���͖w��ǂ�������Ȃ��B�@���炭��p�ɂ���������{�̂悤�Ȏs�ꂪ�Ȃ����߂ł��낤�B�c�c

�@�����������{���t�B���s���Y�o�i�i�̎s��ɂȂ蓾��A���̑�Y�o�́A�͂Ȃ͂��e�ՂŃt�B���s���̈������ɂȂ�ł��낤�B�@�����Ƃ��A�o�p�o�i�i�̎Y�o�ɂ́A��p��@�@���ڐA���ׂ��ł���v�i�Ð�A�O�o�j |

�@�t�B���s���̈������]�X�Ƒ�p��̈ڐA�Ƃ�����_�������A�ނ̗\���͓K�����Ă���B

�@�ނ��w�_�o�I�J��L�x�������������ܘZ�N�ɂ́A���́A�č���Ƃ̐i�o����������悤�Ƃ��Ă����B

�@�t�B���s�����{�́A�ܔ��N�ɗA�o�p�o�i�i�̐��Y�g������肵�Ă���B

�@�č���Ƃƃt�B���s�����{�́u����ȊW�v�̊��s���l����ƁA���̎��_�ōŏ��̑Őf���s�Ȃ�ꂽ�A�Ƃ�������͏\�������ł��낤�B

�@���{�l���A�_�ېM�F�����Z�Z�N�ɓ��{�̎s��͂���ƂƂ��ɁA�~���_�i�I��K��ēK�n�����Ă���B

�@���N�O���ɂ́A�Ǝ҂ƃt�B���s�����{�̍ŏ��̌�����}�j���ŊJ���ꂽ�B

�@����Əd�Ȃ��āA���i�C�e�b�h�E�u�����Y�Ђ��~���_�i�I�����A�l�Z�Z�Z�`�ꖜ�w�N�^�[�����œK�K�͂ł���Ƃ��錋�_���o���Ă���B

�@10 �Γ��i�o���n�܂�܂� top

�@���Z�l�N�A���i�C�e�b�h�E�u�����Y�Ђ́A�t�B���s���@���Ȃ���Y�҂̗��Y�n�i�_�o�I�E�y�i���E�R���j�[�j�Ƃ��Ċm�ۂ��Ă�����Z�Z�Z�w�N�^�[���̈ꕔ��d���悤�Ƃ��Ď��s���Ă���B

�@���ЂɂƂ��Ă͕s�K�Ȏ����݂��Ă����B

�@�ЂƂɂ́A�L���b�X�����N�b�N�Ђ��A�ׂ�̓�R�^�o�g�B�Ő��{�́u�����J�����Ёv�i�m�c�b�j��ʂ��ēw�N�^�[���̓y�n����@�ɑd���A���̖�肪�����A�}�J�p�K���������̋c��Ō������_���Ă����B

�@���B���c�������Ė�k�E�^�j���_��@�c���́A�u��Y�җp�̔엀�ȓy�n���A��̖~�ŕč���Ƃɐi�悷��悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ����v�Ɛ��{�ɔ����Ă���B

�@�������ǁA���i�C�e�b�h�E�u�����Y�Ђ̐\���͋p�����ꂽ���A�L���b�X�����N�b�N�Ђ̃R�^�o�g�y�n�擾�͂܂���Ƃ����Ă��܂����B

�@�����ЂƂ̎���́A���Z�Z�N�ɒ������ꂽ����F�D�ʏ��q�C���ɂ���B

�@���{���{�́A���̏������̗��N�ɔ�y�������A�t�B���s���ł͋c��̖����h�c�����A�傢�ɂ��̔��_���Ă����B

�@���Ȃ킿�A�u���ẮA����ʏ��̕����ƌb��搂��Ă��邪�A���{��Ƃ��t�B���s���ɐi�o����̂Ɠ����䗦�Ńt�B���s�����{�����{�s��ɐi�o���邱�Ƃ͌����ɂ͂��蓾�Ȃ��v�Ƃ����B���_�ł���B

�@�����ē���́u�s�����W�v�ɂ��Ă̋c�_�́A���R�A�Ĕ�̕s�����W�Ɍ��y������Ȃ������B

�@�o�i�i�̏���҂ł�����{�̎������͉I舂ɂ��C�Â��Ȃ��������A�t�B���s���E�o�i�i�̓��{�i�o�ɂ́A����������E�āE���̕��G�Ȏ�������ł����̂ł���B

�@�������̊Ԃɂ��������̐H�~�͖c�����A���Ďl�Ђɂ��o�i�i�_���̊J�݂͘Z�Z�N��㔼�ɐi�s�����B

�@�t�B���s���E�o�i�i�̎����I�ȑΓ��A�o���n�܂����̂͘Z��N�ł���B

�@�����Ƃ����̔N�A����͓��{�s��̎O�Z���g����߂�ɂ����Ȃ��������c�c�B

�@�����A�o�i�i��H�ׂĂ���͓̂��{�̎������ł���A���������Ă���̂̓t�B���s���l�J���҂��B

�@�����A�o�i�i�_�����x�z����l�Ђ̂����A�O�Ђ͕č����{�ł���B

�@�ނ�́A�o�i�i�A�t���ʐς̂قڔ������x�z���Ă���B�č��_���Y�Ƃ̔�d�͂������傫���B

�@���{�̎������́A�t�B���s���l�̘J���̐��ʂ�H�ׂĂ���B

�@�����A���̌����W�ōő�̉��b���Ă���̂́A���͕č���Ƃ̊��傽���Ȃ̂ł���B

�@11 ��l�ЂƂ�̖��Ƃ��Ắu����A�W�A�v

top

�@�g�߂��Ȃ����̉ʕ��ɂ����Ȃ��o�i�i�ɂ��A�قڈ�Z�N�ł��̎傽��A�o������p����t�B���r���ɕς��Ă������A�ɂ́A��悻�ȏ�̂悤�Ȏ������B

�@�������g�߂��ł�������A�X�[�o�[�Ō�������ʕ������炱���A��������߂邱�Ƃɂ���āA���{�Ɠ���A�W�A�A�L�������Α�O���E�Ƃ̊W���A��������l�ЂƂ�ɒ��ڌ��т������Ƃ��ă��A���Ɍ����Ă���̂ł͂Ȃ����B

�@�u���l�v�Ɓu�H�ׂ�l�v�̔�r�I�V���v���łƂ炦�₷���\�}�̂Ȃ��ɁA�č���Ƃ̋���Ȏp���A���R�����яオ���Ă��悤�B

�@�o�i�i�Y����t�B���s���l�J���҂́A�앨�����{�l�̌��ɓ��邱�Ƃ�m���Ă���B

�@�g�����W�X�^�[�E���W�I��A�o�C�N�����{�̃\�j�[��z���_�̐��i�ł��邱�Ƃ��A�ނ�͒m���Ă���B

�@�����ł���Ȃ�A���������{�̎s���̑����A���Ƃ��A���̃o�i�i�ɂ��Ă����炩�̒m���������đR��ׂ��ł͂Ȃ����낤���B

�@���̖{�̃e�[�}�͎��̂悤�Ȃ��̂��B

�@�i1�j�t�B���s���ɂ�����o�i�i�Y�Ƃ̔w�i����j�I�ɂƂ炦�Ă݂�B

�@�i2�j�����ɂ�������Ă����u�t�B���s���l�v�́A�ǂ������l�X�ŁA�ǂ̂悤�ȕ邵�����Ă��邩�A���l���Ă݂�B

�@�i3�j�o�i�i�Y�Ƃɂ���������Ƃ�{�@�ւ��A�ǂ̂悤�Ȑ��i�̂��̂����l���Ă݂�B

�@�i4�j���{�̃o�i�i���ʎY�Ƃ��A�ǂ̂悤�ɕς��Ă����������ǂ��Ă݂�B

�@�o�i�i�ɂ��Ă̒T���́A������O�̐A���n����ɂ܂ł����̂ڂ邱�ƂɂȂ�B

�@�o�i�i�͔|�́A�A���n����̐��Y�l���Ɠy�n���L���Ђ����ł��邩�炾�B

�@�����āA�����Ɏ������̑c���̐���̑��Ղ���Ă��邩��ł�����B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |