|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章

六章 契約農家の「見えざる鎖」――ふくらみ続ける借金

1 入植者たち top

「契約農家」という方式は、ドール社独特の戦略だった。

今日彼らの土地は、南コタバト州に九四一ヘクタール、北ダバオ州に一六八七ヘクタールひろがっている。

合計二六二八ヘクタール、世帯数で三七七軒ある。

平均すると、七ヘクタールの土地持ちだ。日本の常識ではかなりの富農である。

一〇〇ヘクタール以上の大地主も含まれている。

ジェネラル・サントス地区の契約農家の多くは、自営農家剔出法によって、戦後に入植した人々である。

だから所有面積がわりあいと均一していた。

これにたいして、北ダバオの契約農家は、一九三〇年代に自前で入植した人々が多い。

先住のアク族、バゴボ族などと話をつけて、めいめい勝手に土地を開墾し、同郷の後輩や家族の者に貸与したから、自然に小ぶりの地主ができた。

彼らは、同郷者ごとにまとまって住んでいる。

契約農家が多い北ダバオのルナ地区では、北部がイロコス州出身者、中部はロンブロン島の出身者、南部はパナイ島、ネグロス島出身者の土地である。

ロンブロン島は、パナイ島北方の小島である。

出身地ごとにまとまったのは、先に入った者が同郷人を呼びよせたからだし、かなりきわだった方言の相違があったからだ。

バナナが進出してくる以前、農家の多くは、アバカ麻や棉花など換金作物も部分的には作っていたが、それに全面的に頼ることはしなかった。

自分たちの食べられる作物、すなわち米ととうもろこしとココナツを植えつけていた。

(ココナツは、植物油脂の原料としてフィリピンの重要な輸出品になっている。主食代りの重要な作物でもある。

ココナツ椰子は塩風を好むので、これを庭先や畑のすみに植えていない海辺の農家は少ない。これは東南アジア全体を通じてそうだ。

ココナツ専業農家も、今日、貧困に沈んでいっているが、それはバナナに似て、輸出の窓口を政府や地主階級に押さえられていて、農民が価格決定に参加できないからだ)。

ともあれ、バナナ契約農家は、様々な土地からの新しい入植者ではあったが、元々は自分たちの食べる物を自分たちで栽培する農民だった。

2 現金収入も魅力だったが… top

だからドール社とユーチェンコたち提携者は、自営農家をバナナ栽培にひき入れるために、様々な策を講じた。

入植者として土地に執着する彼らにとって、土地を手放さないで済む契約栽培はうってつけの方法だった。

バナナ栽培が始まった六〇年代末から七〇年代初めに、よく使われたのは、甘い餌で農民の気を惹く方法である。

「年にヘクタール当彑二〇〇〇ペソの収入は固い、といって誘われた。

それなら一二ヘクタール持っている自分は、年収三万六〇〇〇ペソになるなと計算して、その気になった。土地を貸さないか、という話もチェッカード農園からあったが、それより自分で栽培農家になろうと考えた」。

北ダバオの契約農家の話である。チェッカード農園も、契約栽培を進めたドール系列である。

農民は、土地を貸すか、自分で栽培するか、ふたつにひとつの選択を強いられた。

バナナ栽培の土地を一ヵ所にまとめたい企業の側は、こうして選択を迫ったのである。

週ごとの現金収入もバナナ契約栽培の魅力だった。フィリピンで小作が増えた最大の原因は、端境期や不時の出費にさいして、高利貸しや地主から借りた借金である。

それが返せなくて土地を失なった。彼らは、そもそも故郷で自分の土地がなくて入植してきたのだから、この事情を身にしみて知っていた。

週給はそれだげ強い魅惑だったのである。残念ながら彼らの期待は裏目に出て、一〇年後には足を抜けない借金を背負いこむことになったのだが……。

最初に契約した農家が会社の勧誘員となって、家々を説得してまわった。

ダバオ農民は「ピクニック」と呼んだが、誘われた農家は一切の費用を会社持ちで、バナナ農家を見学した。

ダバオにもジェネラル・サントスにも、そのためのモデル農家があった。不動産会社の周旋人が客を案内してまわる日本の光景と似ている。

契約栽培の契約の実質は、外資企業が地場農園ととりかわすものと同じである。

農家は自分の土地で栽培したバナナを会社に売り、会社は、技術や肥料、殺虫剤などを提供する。

その交換の差筒が毎週、農家の懐に入る仕組みである。当時のダバオの新聞には次のようにある。

「農家は、自分の労働者を使って自分の土地を耕し、一〇年間保証された価格でバナナをスタンフィルコ社に売る。

これとひきかえにスタンフィルコ社は、苗や灌漑施設や病虫害予防の技術など、必要な援助いっさいを与える。

会社の保証で資金はフィリピン開発銀行が面倒を見てくれる。

この制度は、会社も儲けるが農民の懐もうるおうのである」 |

ローンの提供など、ますます日本の土地会社、マンション業者の手口に似てくる。日本の市場拡大をにらんだバナナ農事産業は、マスコミも利用して大がかりなキャンペーンをはっていたのである。

3 農家の借金はふくらむ一方 top

契約農家はこうした空気にだまされ、目先の利益に負けてしまった。

法律用語に満ち英語で書かれた契約書を、彼らは隅々までじっくり検討していなかった。

私たち調査者は一九七九―八〇年に契約農家を訪れ、毎週の納品書今月ごとの精算書を見せてもらった。

電卓を使いじっくりと見つめていれば、それほどむずかしいものではない。

日本の確定申告の計算より、原理は単純である。しかし、自耕自給で暮してきた農民に、外国語で書かれた契約書の理解を求めるのは無理である。

農家と会社の交換の仕組みは、確かに新聞の報じたとおりである。しかし契約には、農家の見落した点がいくつもあった。例をあげてみよう。

農家は、それまで作っていた米、とうもろこし、ココナツを刈りとり、バナナ苗を植えつけられる畑に作りかえて、会社との契約関係に大らなければならなかった。

バナナ畑に適した道路や灌漑溝も農家の負担になった。単純にいうと、基盤整備のための資本投資の七五パーセントを、農家は背負ったことになる。

これは、彼らが入植してきた最初のジャングル開拓労働にあたる部分だ。

最初の開拓は自分たちだけのためのものだが、バナナのための再開拓は、そのかなりの部分が、バナナを売って儲ける会社のためのものだった。

確かにバナナ畑に作り加える費用は、会社の保証で借りられた。

だが畑はできても、バナナが実るには一〇ヵ月も待だなければならなかった。その間のつなぎの資金が必要だった。こうして、彼らぱ最初から借金を背負って出発した。この借金は、給料から天引きされる月賦のように、バナナの売上げから盖引かれた。

この最初の借金が、彼らのその後の苦境の種になった。

しかも、のちに述べるように、一九七〇j七九年の一〇年間に日本の業者が儲かったのは三年しかなかったほど、バナナの市況は低迷した。

くりかえすが、フィリピンのバナナ栽培が始まった時、日本人はバナナに飽食しかけていた。

企業の関係者は、「相場のよいときには買上げ価格も上げた」というが、実質的には新聞の報じたように、「一〇年間保証された価格」、つまり据置きの価格だった。

そして会社の提供する石油製品は、みるみるうちに値上がりした。

農家は、低迷し固定した価格でバナナを売り、その中から最初の資本投下の借金と、肥料代その他を支払うことになった。

暮しを支えるのに足りるはずはない。どうするかというと、契約農家は親会社へ出かけていって新たな借金をする。

それは現金よりも、外資農園本部の生活協同組合のような購買部から米、油など暮しの必需物資を借りてくる。

その物価は普通の商店の相場より高卜し、利息も計算に入ったが、背に腹は代えられなかった。

こうして契約農家の借金は、どんどん水ぶくれしていった。

4 市場原理が働かず top

六、七ヘクタールほどの契約農家は、普通三、四軒の労働者を抱えている。

二階建てでいくらかましな建物のまわりに小屋掛げの労働者の家がある。

バナナの契約栽培が最初に謳われたようにうまくいっていれば、親農家は子方の労働者に現金で賃金を支払っていただろう。

しかし、今や親方も借金する身になった。

私たちは、こうした栽培農家にいく度か泊めてもらった。親方の家の一角は、例のサリサリ・ストアになっている。

街道筋にはずいぶん品数の多いサリサリもあるが、ここには、米、油、塩、砂糖、酒、タバコなど、本当にぎりぎりの物資だけしかない。

平均七ヘクタールの土地の中心に、この農家がある。外資農園を、こうした契約農家の小集団が囲んでいる。

親方農家のサリサリ・ストアの客は、当然、子方の労働者だけである。 |

|

子方労働者がよそへ足を運ばないのは、遠いということよりも、親方の店ならツケがきくからだ。

ある親方農家に泊めてもらって、その店を見ていたことがある。

ほんの数メートル離れた小屋から、子方が親方のサリサリに米を買いにくる。

親方の娘は、ざら紙をとじた大福帳を出し、「ホセに米三杯」というふうに書きつける。日本の茶碗に三杯ほどだ。

タバコも同様で、二本、三本のツケがたまっていく。

親方が借りてきた物を、子方の労働者がまた借りてゆく。親方は、自分の子方に売る米一杯にも相応の利息をつけているだろう。

苦しみは下へ下へと沈んでいくのである。親方にしても仕方ないことなのだ。

こうした仕組みの根源になっている農家と企業とのバランスシートが、本当のところどのようになっているのか、私たち調査者にも分からなかった。

農家が企業から借りてくる肥料、殺虫剤のコスト計算をしてみようとしたが、できなかった。

飛行機で撒いた殺虫剤いくらというふうにつけ出され、それが借金になってゆく。本当にその薬品が書き出された量だけ撒かれたのかどうか、確かめようがない。

一九八〇年までの傾向をそのまま延長すれば、農家の借金は、これからますます増えるだろう。

会社は、肥料代、米代という形で貸しつけつづけることになる。それでも会社は儲かるのだろうか。

会社の裏帳簿では、あの貸付け金は、もう何かの項目で損金処理されてしまっているのではないか。

そして契約農家をバナナ栽培に縛りつづけるために、貸付け金が利用される……。

そんな疑惑がふっと湧いてくるほど、国際資本の財政の実態は外部からでは確かめにくい。

私たちの買うバナナの値段は、日々動いている。「あそこでは今日は一キロ一五〇円だった」というふうに。

だからスーパーの目玉商品にもなる。バナナは、私たちの側では、それほどに需要と供給、つまり市場の実勢によって動く商品である。

だが、栽培の現場では、契約農家のサリサリがいい例だが、そうした原理は働いていない。

隣りの親方のサリサリの茶碗の方がいくらか大きくても、そこには買いにゆけない。

隣りの親方は、売ってはくれるが貸してはくれない。自分の親方の店だけが、貸してくれるのである。

いま住んでいるところに引越しするとき、私は一度だけ、銀行からごく短期間、カネを借りた。

幸い、前に住んでいたところが売れたのですぐ返そうとしたのだが、銀行は、もっと長い間、借りていないかと勧めた。

だが、そこより金利の安いところがあれば、借り代えるという方法もある。

5 つまりカネそのものに市場原理が働く

top

私の見たバナナ契約農家の経済では、このような貸借の市場原理が全く働いていない。

親方は、どんなに条件が良くても別の外資農園に契約替えすることはできないし、子方の労働者も隣りの親方のサリサリに米を借りにはゆけない。

これは、親方・子方の長いつきあいがあるから具合いが悪いということよりも、経済的に閉じこめられてしまっているのである。

しかし、どこからでもカネが借りられバナナ以外にも有利な作物があったら、バナナ契約農家の経済は、今日のようではなかったにちがいない。

安いところで買い、借りる。高いところに売り、貸す。――この市場原理による選択がまるで働かないように、バナナの生産現場は仕組まれている。

外資企業が、栽培者にたいして市場原理の働かないよう契約を工夫したのは、そのためである。八百屋やスーパーでバナナを買う私たちのカネは、日々の高低によって生産者にまで流れているわげでは全くない。

バナナという市場商品を生産する、ここダバオの契約農家や労働者は、その資本主義の仕組みからさえ切り離され、疎外されている。

こうした分断、疎外が外資企業の利益を確実なものにしている。ここは外資企業のための「格子なき牢獄」であり、借金は生産者を縛る「見えざる鎖」である。

ダペコ流刑地の労働者にたいしては、カネによる「鎖」さえ必要でなかった。

6 借金の原因は生産性の低さに? top

|

一〇年の栽培労働ののち、契約農家の大部分は巨大な借金を抱え込むことになっていた。

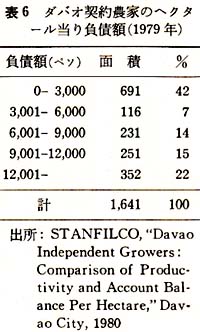

一九七九年、ダバオ地区の契約農家だけで一一五六万五〇〇〇ベソ(三億四六九五万円)の負債をドール社に負っている。 |

|

バナナ農園の末端労働者のこの頃の月収が平均三〇〇ペソ(九〇〇〇円)くらいだから、この負債は、実に、三万八五五〇人の月収にあたる。

これは全バナナ労働者が一・三ヵ月、無報酬で働いて、やっと返せる金額である。

借金をしょいこんだダバオ契約農家の畑は、一六四一ヘクタール、同地区の契約農家面積の九七パーセントに当たる。

世帯数で数えても、同じくらいの比率になるだろう。ヘクタール当りの平均負債額は、七〇四ハペソである。

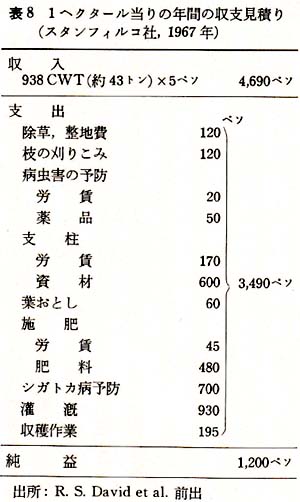

表6の示すとおり、ヘクタール当り一万二〇〇〇ペソより多い負債が、全負債面積の二二パーセントにもなる。

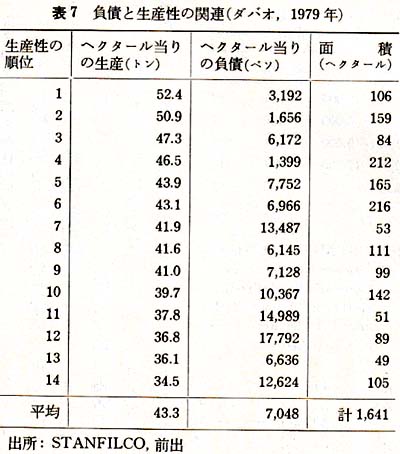

ドール社の側は、負債は契約農家の経営能力、生産性と関連があるのだ、

煎じ詰めていえば彼らの働きぶりが悪いのであり、会社はむしろ彼らの面倒を見ているのだ、といいたいらしく、次のような調査を発表した。

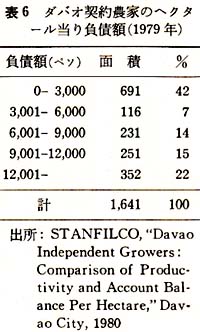

右上の表7は、この統計をヘクタール当り生産高の高いものから、低い方へと順に並べかえたものだ。

確かにいくらかの関連はあるだろう。たとえばヘクタール当り最高の負債一万七七九ニペソのグループは、生産性の順位で下から三番目である。

しかし、かなりばらつきがあるし、統計学的に意味ある関係かどうか、疑問である。 ドール社がヘクタール当りの生産を問題にしているので、各企業系列別、農園別に統計をつくりくらべてみた(五章4、表5の右端)。

ひとつ注意しなければならないことがある。

ここでは生産量は輸出量と同じだとみなしたが、輸出量は各企業が日本の市況の見通しで決定する。

だから市況が悪いときには、納品検査を厳格にして落第バナナを多くする。

ドール社のように、自社農園、地場農園、契約農家と三種類の生産者をもっているときには、自社農園の検査を甘くし、外注部分の検査をきつくすることもあったろう。

ヘクタール当りの生産量は、ユナイテッド・ブランズ社が四三トン、デルモンテ社が四二トン、ドール社が三五トン、住友が二九トンである。

契約農家は、四六トン、いずれの企業集団よりも高い。

もし生産性の低いことだけが借金の原因なら、住友のダバオ・フルーツなどはとうの昔につぶれて、今ごろは、「バナンボ」は日本の市場から消えていたはずである。

7 廃棄率と買上げ価格 top

最大の問題は、契約農家が懸命に働き生産性も高かったのに、なぜ莫大な借金をかかえるようになったか、である。

全体としては、農家のバナナとドール社の技術の交換が、農家の側にひどく不利にできていたということにつきる。

だがそれ以外にも、農家の理解を絶する、ほとんどペテンに近いような方法があった。

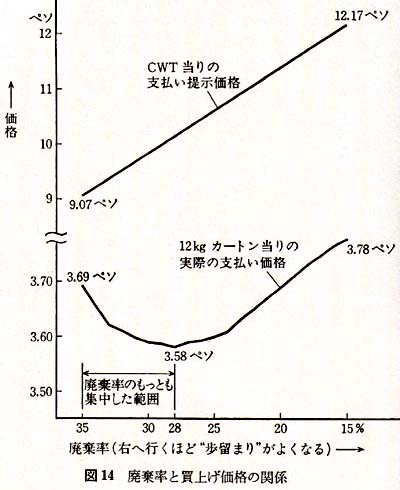

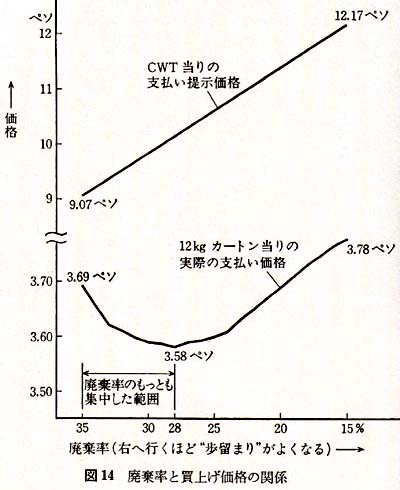

そのひとつは、七八年までドール社が採用していた「ボーナス制度」による価格決定方式である。

簡単にいうと、商品として売れるバナナをたくさん作った農家のバナナは、それだけ高く買い上げるという制度である。

今は、この方式は廃止され、一年を通じて固定した価格でドール社は農家のバナナを買い上げているが、それまでは買上げ価格が成績によって変動した。

バナナは畑に実った全量が売れるわけではない。それはどんな果物でも同じである。

一個五〇キログラムにもなるバナナのかたまり(全房)も、その中心の茎や、商品にならない小ぶりの実は捨てられる。

これがバナナの廃棄率、フィリピンでいうシュリンケージ(ちぢみ)である。 廃棄率が低くなるほど、いわゆる“歩留まり”はよくなる。

廃棄率の低いものほど商品になる量は多いのだから、高い価格で買い上げられる。それがこの制度である。

どのように廃棄率を計算するか。

畑で切り落された農家のバナナは、会社の検量員が二〇パーセントほどのぬきとりで検量し、一全房の重量を平均して全体の納入量を決定する。

それが作業場に運ばれ、「手」(ハンド)ごとに切り離され、段ボール箱に詰めこまれる。

八百屋の店先で見かける、ドール印の入ったあれだ。現場の推定検量と箱詰めされた量との差、つまり捨てられた分の比率が廃棄率、すなわちシュリンケージである。 シュリンケージ一五パーセントといえば、畑で検量したものの一五パーセントは商品にならなかったという意味だ。 ドール社はその当時、バナナ重量の単位をCWT(hundredweight)で計算していた。

一CWTは一〇〇ポンド、すなわち四五・三六キログラムに当る。

同社が示したCWT単位の買上げ価格は、廃棄率三五パーセントの九・〇七ペソから始まって一五パーセントの一二・一七ペソに至るものだった。グラフに描くと右登りのまっすぐな斜線になる。

ところが支払いを受げた実績から逆算すると、納入価格はドール社の約束したようになっていなかった。

廃棄率三五〜二八パーセントの間は、一カートン当りの価格が安くなり、そこからようやく上昇して、全体としては凹型のカーブを描くことがわかった(図14)。 |

|

しかも廃棄率三五〜二八パーセントは、もっとも多くの農家が、実際に達成できる率だった。

結果からすると、彼らは生産性向上をめざして努めれば努めるほど安い価格で買い上げられてしたのである。

こういうことがどうして起ったか、なぜまかりとおったのか、分からないことが多い。

調査を行なった私たちの間でも、いろいろ議論を呼んだ。

農民たちは、カートン箱は一二キログラム詰めだから、CWTからキロヘの換算方式にペテンがあるのではないか、と疑っている。

8 借金という「見えざる鎖」 top

まだ分からないことは多いが、ひとつはっきりしていることがある。

それは、現場のぬきとり検量が、輸出計画を念頭において勝手に行なわれたことである。

ダバオの契約農家M氏は、七四年八月当時の資料を提供してくれた。

それで分かることは、現場の検査員が、ぬきとり検査のサンプルをどのように選ぶかによって、廃棄率も、それに反比例する支払い価格も、自由に操作できるということである。

こうした過程から、大よそ次のように推定できる。

企業はそれぞれの地場農園や契約農家の平均生産量を割り出していて、それを基本に、日本の市況も考慮して、M氏の畑は今週は何箱という具合いにバナナを買いつけたのではないか、と。

大きく福々しくバナナが実った時、農民は豊作を喜んだと考えやすいが、事態はかならずしもそうならなかった。

“豊作貧乏”といわれて、日本でもその関係は野菜農家について知られている。

企業は、豊作になったら廃棄率が低くなる、バナナを高く買う、と教えておいて、実際にはそうしなかった。なぜか。

理由は簡単である。農民、農家をバナナ栽培者の地位にとどめておくためである。

日本の農家のように、キャベツがだめなら大根をとか、カリフォルニア・オレンジが入ってくるなら甘夏蜜柑を改良しようとか、市場原理による自主的な選択の可能性を与えてはならなかった。

選択こそ自由への途であり、農民にとっては企業の支配から逃れるすべだった。

その可能性を教えてはならないし、離脱を許してはならなかったのである。

外資企業によるバナナ生産には、このような工夫がこらされている。

競争という市場原理にはずみをかけてその圧力が直接に農民に当らないように工夫し、また他方では、生産性向上の刺戟を与えている。

利潤が資本主義企業の最高の目的だが、その利潤が労働者、生産者から産み出されることを彼らは知っていた。

だから企業は、農民、農家を借金という「見えざる鎖」で縛り、バナナ栽培から逃がさないようにしたのである。

「会社に借金を負っている契約農家は、前借りをするごとに、会社との契約を更新した気持になっている(R・ダビッド他『多国籍企業とフィリピンの輸出バナナ産業』フィリピン大学・第三世界研究所、一九八一年)。

借金が、契約農家を会社につなぎとめる鎖であることは明らかだ。

9 月収の九六%を引かれて top

|

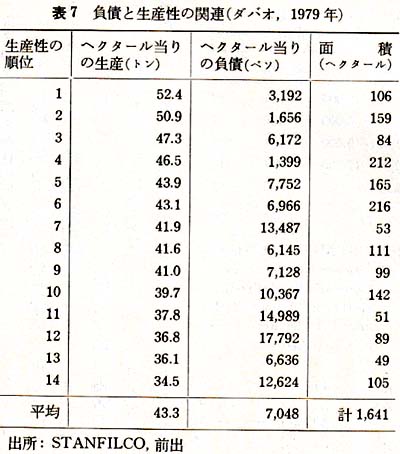

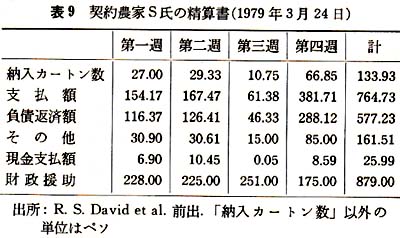

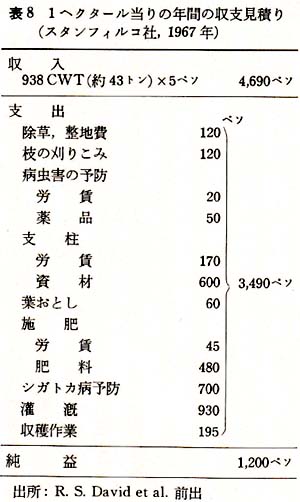

会社が農家をバナナの契約栽培に誘ったとき使った「収支見積り」は、表8のようなものだ。

これは、一ヘクタール当り四三トンというかなり高い収穫を見込んでいたが、契約農家は、全体としては、この期待にこたえた。

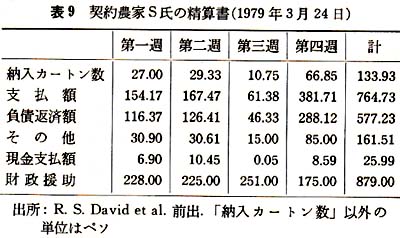

ところが一〇年後の一九七九年、契約農家が四週間ごとに会社から受取った精算書は、無残な結果を示している。

S氏の実例を挙げよう(表9)。

彼の畑はこの時期、風倒にやられたので、収穫はひどく悪く、四週間で一三四箱弱しか納入していない。

彼の受取るべき代金総額は、七六四ペソ強である。

ところが、その中から、「負債返済額」五七七ペソと「その他」一六二ペソが差引かれ、手にするのは二六ペソ弱だけだ。 |

|

なんと、彼は売上げ代金の三・四パーセントしか受取れなかった。

一箱当りにすると、一二キロダラム・カートンが五・七ペソ(約一七一円)。彼はそのうち○・一九ペソ(約五円八〇銭)を受取った。

一キログラムが四八銭である。負債返済額は、あたまから納入代金の四分の三を差引かれる。

「その他」は、技術料、肥料代だ。日本のサラリーマンだって、月給の九六パーセントも引かれては、やってゆけるものではない。

彼の場合は、風倒があったから手取りが特に少ないが、売上げから引かれる比率はどの農家も似たようなものだ。

その点て資本主義経営は厳格だった。こんな手取り収入だけではやってゆけないので、S氏は毎週、前借りしている。

「財政援助」がそれである。「援助」とは、なんと聞えのよいいい方ではないか。

二二八ペソから一七五ペソまで、毎週、同じほどの金額を引出したのは、それが生活費だったことを示している。

つまり彼は、この四週間に、二六ペソを受取り、八七九ペソを借り増した。借金はこうして増えるばかりだ。

10 抗議か節約か top

莫大な借金をかかえることになった農家は、どのように対処しただろうか。

契約農家と面接した調査仲間によると、彼らの学歴と応対ぶりに関連が見られるという。

教育水準の高い栽培者協会の幹部たちは、会社の加えてくる差引きにできるだけ抗議し、あまりにもひどいときには裁判にまで持ち込んだ。

どちらかというと経営面積の大きい農家が多い。費用のかかる訴訟沙汰にも耐えられたのである。

一九七四年には、全農家かバナナ納入を拒否するストライキを計画したが、腰くだけになってしまった。

「契約期間のあいだは、土地を第三者に売ったり貸したりしてはならない」「契約義務を果せない時には、会社のマネジャーが土地を管理する」。

――つまり農家は土地を奪われ逐い出されることが、契約に記されていた。戒厳令下でストライキは禁じられている。

後にも述べるように、支配者側は様々な武装集団を抱えており、睨まれた人間はいつ消されてしまうかしれなかった。

抵抗した人間が闇から闇に消されてしまうことを、土地の人間は「サルベージ」と呼んでいる。

「救い」を語源とする言葉が、無法な抹殺にあてられたのは、なんとも悲惨なブラック・ユーモアである。

教育程度が低く裁判を起す余裕のない農家のとった対応策は、節約である。

日本の私たちの眼からすると、もう削れる余裕はないように見えるが、それでも彼らは切りつめた。

一番、簡単明瞭なのは、子方労働者をクビにすることである。その代りに家の者が畑に出た。

休みの日の子供たちが働くのはもちろん、ぎりぎりになると学校に行かなくなった。

畑に出なければならなくなった人たちは、勉強や家事など、それなりの仕事を分担していた。

それができなくなったのだから、子供たちの勉強は遅れ、住居は、次第に荒れていってしる。庭先の菜園も見放されている。

11 埠頭わきスラムの住人たち

top

ある日、村の祭りの晩に栽培農家に泊めてもらった。

そこへ行きつくのに時間がかかり、もう九時を過ぎていたが、当番に当ったその家の庭先に、女、子供たちが集まり始め、踊りの準備をしていた。

カセットデッキをスピーカーにつないで、やがてにぎやかになった。男たちは、二階のホールで語りあった。

電灯がないので、空きびんの石油がぼうぼうと燃え、浮かび上がった農民の眼が光っていた。

当家の主人はぎしぎしと梯子段を降り、サリサリから大びんのコカコーラとラム酒をとってきて客をもてなした。

夜もふけて、女衆から促され、私たちも階下に降りて祭りに加わった。

私は小学生の男の子と「サタデーナイト・フィーバー」を一曲踊った。バナナ村の祭りは、深まりゆく貧しさの上に成立った華かさだったのである。

この近くには、警察や軍隊の暴力沙汰に耐えきれず、村民がすべて夜逃げをし消えてしまった村が二つほどあった。

夜逃げした村民やクビになった子方労働者がどこへ去ったのか、だれにも分からなし、故郷があればそこへ戻っただろう。

農民として自然な習性である。だがそこにも生きる空間がない時、彼らはダバオの埠頭わきのスラムの住人となった。

借金の重みに耐える村よりも、ここの暮しは一段と凄慘である。

彼らは、農薬の段ボールで作った小屋に住んでいる。「カートン・ハウス」という。

フィリピン人はブラック・ユーモアがうまい。雨が降るごとに「建て直す」。だからいつも[新築]だ。

まっ白に塗ったバナナ・ボート――“ボート”といっても大型の冷蔵船だが――が入るたびに、彼らぱ積荷仕事で働いた。 パキアオ制度で請負師にピンハネされた。

冷蔵船は一昼夜も泊まらないので、積荷労働は夜明けから深夜におよぶ。

それでも仕事があればよい方で、働けない週もある。

六〇を越した独身の労働者にも会った。スラム住人で単身者は珍しい。

東南アジアのスラム住人は、ほとんど家族持ちである。

女、子供まで、他家の手伝い、洗濯婦、街頭のタバコ売り、新聞売りなど「不完全就業」のわずかな収入を足して、身を寄せあって生きている。 |

図15 ダバオ近くのスラム

|

村を逐われた農民はこうして街へ出たが、ここにも選択の幅はいくらもなかったのである。

フィリピンでは就業人口の二五パーセントが失業者だという。もっとも、政府統計では約ハパーセントだ。

「八パーセントが国際社会で容認される上限だから、それに合わせたのだ」。

これは社会学者のブラック・ユーモアである。だれにも確かなことは分からない。社会の底辺で多くの人々が、あれこれと不完全就業で生きているからだ。

村でも街でも、暮しの選択を奪われた人々が無数にいる。農園ゲートの毎朝を見ればよい。

仕事にあぶれた農民が帰ってゆく。選択を失なった人々が、労働予備軍として、繁栄する競争原理の資本主義社会を支えている。

12 コーヒーも外資に押さえられて top

自営農家の村では、元々庭先の畑で野菜をつくり、鶏、豚、山羊を飼い、それが祭りのご馳走の種だった。

だが、それらの家畜もだんだんに減っている。

バナナ畑に駆り出された女、子供たちが世話できなくなったことがひとつの原因である。

それに農薬の影響もあるだろう。

ある契約農家は語った。

「一匹一匹と死んじまうんだ。農薬は山ほど使っているし、やつらは何でも食う。

畑の野菜だって、農薬がかかるから止めてしまった。

家の者を死なせたくはない。当節は何でも買わなければならなくなった」。

買う自由、と見えるものが実は、買わなければならない立場への強制にすぎないという現実は残酷である。

フィリピンはどんな田舎に行っても、コーラとインスタント・コーヒーと「サン・ミゲル」のビールだけはある。

どれも外国資本の製品だ。サン・ミゲルは地場資本だが、当主のソリアノはアメリカ国籍の持主である。

日本のようにコーヒーの木が生えなければ、外資のインスタントも納得できるのだが、東南アジアはとこでもコーヒーが生え、ところによっては輸出もしている。

自分の国で簡単に商品化できる作物の利益をなぜ他国の大資本にやってしまうのか。

最近はカリンガやビコール地方の粉末コーヒーが真空パックでいくらか出まわるようになったが、値段が高い。それを買うのは、金持ちの物好きだけである。

13 人々の食事は…

top

栽培農家の多い北ダバオ州のルナ地区は、ダバオオ市の中心から六〇キロメートルもない。

だがそこへ公共の交通機関で行きつくには、ジープエー(ジープを改造した乗合い自動車)や、八人も一〇人もしがみつくサイドカーつきのオートバイを乗りついで、四時間もかかる。

行きはまだよい。空車の多い街から田舎へ入るのだから。だが、帰りが大変だ。

農園ゲートの前の広場で何十人もの人が、日ざしを避けてじっと待ち、客を運ぶオートバイが来ると、イナゴのように飛びつく。

その村に夜着いて広場で食事をした。村の軽食堂で食べたのは、野菜入りのオムレツとサン・ミゲルのビールだった。

それも同行のフィリピン人研究者が特別に注文してくれた。普通は店先の大鍋や大皿の料理をとりわけてもらう。

フィリピン農家の常食は、米と野菜、魚の簡単な煮つげである。

日本人が佃煮やおこうこで食事をするように、皿の上のご飯におかずをのせ、右手でぱくりと食べる。

村の大きなサリサリで見かけたのは、「ミカド」「アタミ」印など日本の中小企業が作ったサバの水煮の缶詰だった。

バタアン半島の町でも同じことがあった。大きな店で五〇〇ほども品数があり、その半数が外国資本のものだった。

海辺だというのにポルトガルのアンチョビ(片くちいわし)の缶詰まであった。

14 買う自由、買わされることの残酷さ top

日本の私たちが果物の傷みに敏感で黒いしみのないバナナを好むというので、箱詰め作業や輸送ぱきわめて慎重に行なわれる。

箱詰め労働の多くは若い女たちだが、傷をつけるといけないので爪を短かく切らされている。

バナナはそのようにして箱詰めされ、そろそろとトラックで埠頭へ運ばれる。しかし埠頭つまり海辺の魚は、ほとんど村へもどって来ない。

だからこれは商品の一方通行である。資源経済の効率からいえば、“から”のトラックを村に戻すのは無駄だが、生きのよい魚を村に運んでも、そこには買いうけるだけの資力がない。

バナナを日本に運ぶ冷蔵船は、特別にエネルギーを使って摂氏一三・五度に保たれているが、村の人々には魚を入れる冷凍庫も買えない。

従って、バナナは村から波止場ヘ一直線にていねいに運ばれ、トラックは空車で帰る。

人間はサイドカーに乗りつぎ乗りっぎして、村へ戻る。そして食べるおかずは、干物の魚や外国の缶詰めである。

なぜ、農民は生きたバナナをていねいに送りだし、外国でとれた死んだ色を買わなければならな卜のか。

フィリピンにだって生きのいい魚を使う料理はあるのだ。買う自由、買わされることの残酷さとは、このようなことだ。

バナナ農家は、資本主義的な選択の自由を奪おれながら、他国の自由だけが村へ押しよせてくる。

他国の自由が彼らを不自由にし、彼らの不自由が私たちの自由を可能にしている。

15 ペディキュア紅を塗る少女たち top

バナナ農園の女子労働者の寄宿舎を訪れた。わずか一畳ほどの階段ベッドが、彼女らの住まいだ。

裸の電灯、一ヵ所の水道蛇口、外の便所、段ボールの囲い、それが彼女らの生活空間である。

そんなところでも彼女らはおしゃれに敏感で、TシャツやGパンも流行にそって、よく選んでしる。

だがそれも、よく見れば、コーヒーと同じように、国内産でありながら、外資企業の商品である。

貧困線より低い月給三〇〇ペソの彼女たちが、かいこ棚のバンクハウス(小屋)で、足の爪に色をつけるペディキュアをしているのを見たときは、本当に驚いた。

頭のつかえるかいこ棚に身をちぢめて、一人の女が別の女の爪を塗っていた。

私はナショナリストではないが、これはあんまりではないか。

フィリピンの石けんがそうであるように、ペディキュアの紅もフィリピン産の外国商品である。

農家も彼女たちも、つましい収入を外資に奪われ、そして支出もまたこうして持っていかれている。

私をもてなしてくれた農家の主人のラム酒もコーラも、不思議な花見酒経済のなかから、利潤は外国へと流れだしてゆく。

ペディキュアの経済学は、さらに悲惨である。

だれかひとりが町まで行って、――そこへ行くにはすでに述べたようにバナナより手数がかかるが、――ペディキュア紅を買って帰る。

それを段ボール壁のなかで、友人に塗ってやり、いくらかの手間賃をとる。

正当な労働の報酬といってしまえばそれまでだが、これでは貧しいもの同士のむしりあいではないか。

むしりあった経済の利益は、日本かアメリカか、いずれにせよ外へ流れてしまう。

膨大な借金をかかえた農家や労働者たちは、すでに十分に貧しいが、その中から爪に火をともすようにして、いくらかの貯金ができたとする。

しかし、彼らの生活改善のために、それをどこに投資できるだろうか。借金をまず埋めなければならない。

あそこの伯母が病気だったり、こっちのいとこが入学だったりする。

残ったカネは、せいぜい何百ペソもあればいいが、それを生産手段の獲得に使う方法は、ほとんど見当らない。

彼らにとっては、二ペソ、三ペソを投じてコーラやペディキュア紅を買うのが精一杯の楽しみなのだ。

そこに見られるのは、生産の自由と選択が奪われ、消費の自由が強制された経済の仕組みである。

労働者は、生産の原点でありながら、その手段からは切り離されている。

生産の現場に、競争の原理や市場原理がじかに入り込まないように工夫されたのは、そのためである。

一九六〇年代末から七〇年代初めに外資企業と一〇年契約を結んだ契約農家が一九七九〜八〇年の更改期にどうするか、調査の時期にも当っていたので、私たちはじっと見守っていた。

彼らの大部分は契約を更新した。ヘクタール当り七〇〇〇ペソの借金を返さなければ、自由になれないのである。

また元の水田やココナツ畑に変えるには、それだけの投資をし、時を待だなければならない。

それだけの余裕はなかった。借金の鎖は十分に役割を果した。

借金もなく自由な身でありながら、契約を更新した一農家は、次のように語った。

「元の水田に戻すといっても、その米の作り方さえ忘れてしまったからな」

農民たちはバナナに縛りつけられて、バナナ以外の作物をつくる文化さえ奪われてしまった。

top

**************************************** |