|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章

二章 植民地ミンダナオで――土地を奪った者、奪われた者

|

1 少数種族、ムスリム、クリスチャン

top

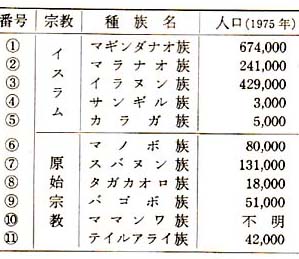

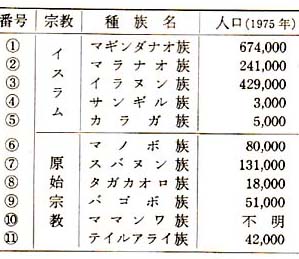

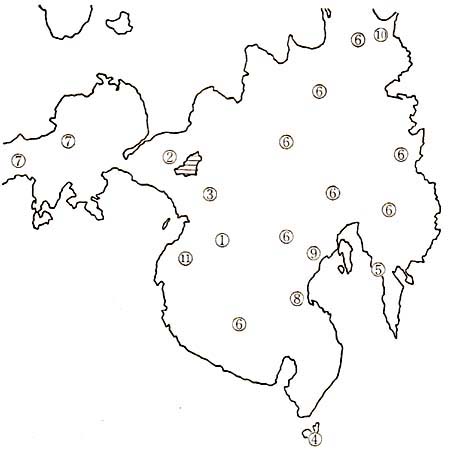

ミンダナオ島の主要種族

ミンダナオには、今日、文化・宗教を異にする三種類の人間がいる。

マノボ族、バゴボ族など精霊崇拝の少数種族――今日、フィリピンでカルチュラル・マイノリティーズといわれる――と、イスラム教徒と、北方の島々から移民したクリスチャン・フィリピノである。

ただし、ごく少数の例外を除いて、人種的には同種だ。

三つの文化集団は、文化伝播の波を代表しており、新しい波が古い波を順次駆逐するという経過をたどった。 |

|

一五世紀にイスラム教が伝わってきたとき、沿岸部の交易種族は、比較的たやすくこれに同化し、同化しない人々は、山奥に入って焼畑や森林物産の採取に従事した。

いまムスリム(イスラム教徒)は、ミンダナオの西南からスルー諸島に集中している。

一般的には沿岸部に多いが、マラナオ族のように、内陸のラナオ湖周辺に定着している種族もある。

ミンダナオの北部には、スペインによる統治の時代すでに、ネグロス島、パナイ島、セブ島などビサヤ諸島からの移民があり、やはり沿岸部に定着していた。

少数種族のマノボ族などは、西南方からのムスリム、北方からのクリスチャンに逐われて内陸の高原やジャングルを移動した。

一九世紀末に米国統治時代に入って以来、ミンダナオでも自営農民育成政策がとられ、クリスチャン・フィリピノの入植者が増大した。

しかし国家の保護下に組織的に入植した農民よりも、食べてゆけなくなって他島から流入した小作や農業労働者、つまり難民と呼ぶべき人々の方が多かった。

ミンダナオは、ルソン島をはじめとする北方の島々の土地所有にかかわる矛盾をなしくずしに“解決”する安全弁の役割を果したのである。

いずれにしろクリスチャン・フィリピノの入植は、ムスリムであれ文化的少数種族であれ、先住諸族の占有する土地を奪い、彼らを押しのげる結果になった。

新しい波が古い波を押しのける趨勢は、今日もつづいていて、決して太古のことではない。

一九一八年にミンダナオのクリスチャンの比率は二二パーセントだったが、七五年には六四パーセントに増えている。

これは布教と入植の結果であるが、逆にいえば、先住異教徒の受けた迫害の激しさを示す数字でもある。

2 ブキッドノン州に開かれた牧場 top

前章で、米国はミンダナオを特殊な土地と考えたと書いたが、その統治時代に行なわれた投資は、中部ルソン、パナイ、ネグロスの諸地方に較べれば僅かなものでしかなかった。

ファイアストーン社、グッドリッチ社のゴム園は規模も小さく成功したものではなかっだから、これを除くと、ここには三種類の植民地主義的農業経営の囲い込みが完成した。

ブキッドノン州の牧場とデルモンテ農場、そしてダバオの日本人麻農園である。規模からすると、日本人の農園が最大のものだった。

アメリカ人の最初の進出者は退役軍人である。

除隊する将校、兵士に現地への定着をすすめる風が、当時の米国軍隊にはあった。

これはフィリピンの他の土地でも同様だった。したがって、多国籍企業による今日の大がかりな資本進出などとは様子を異にして、アメリカ西部の開拓者に似た形をとった。

軍人の多くは騎兵であり、ムスリムのモロ族をアメリカ・インディアンになぞらえる気質の持ち主であったから、牧場経営を思いつくのはまことに自然な成りゆきだった。

こうしてフィリピンはおろかミンダナオの中でも未開の土地だったブキッドノンの高原に、テキサスのそれにも似た牧場が囲い込まれた。

その頃「ブキッドノンはフィリピンのカリフォルニア」と書いたアメリカ人記者もいる。

初期の統治はモロ対策が主要な課題であったから、ミンダナオはマニラの植民地機構(フィリピン行政委員会)からいちおう別格のモロ特別区として軍政が布かれた。

ブキッドノンは少数種族マノボの土地だったから、モロ特別区の、さらに僻地であった。

そんな土地がどうして米軍将校の眼にとまったかといえば、ひとつにはここがまことに牧場に適した高原であり、ふたつにはマノボ族にたいするアメリカ人特有の家父長的保護主義があったからだ。

ここに最初に牧場を開いたのは、ミンダナオにも勤め、マニラ政府の内務長官にたったD・ウースターである。

彼が一九一三年に開いた牧場は、太平洋戦争開戦時には、七〇〇〇ヘクタールの土地に二五〇〇頭の牛を放牧するまでに成長している。

彼がブキッドノンの司令官として採用したフィリピン人、M・フォルティッシの牧場はさらに大きかった。

フォルティッシはセブ島支配層の出身だがここに定着し、その名は今日、町名となっている。

マノボ族は、内陸の少数種族の多くがそうであるように移動しつつ焼畑を営んでいたから、一見すれば原野に見える土地も、実は先祖伝来の縄張りだった。

そこが牧場として何千ヘクタールも囲い込まれだのである。

彼らの一部はムチャーチョ(スペイン語の「少年、召使い」)の蔑称で呼ばれ下級牧童に転落していった。

ウースターは、『フィリピン――過去と現在』(一九一四年)という大著を残しているが、そこには次の一節がある。

| 「フィリピン人は否定しているが、非クリスチャンにたいして全く同情心を持っていないし、彼らのために何かをしてやることもない。 それどころか、機会さえあれば非クリスチャンからしぼりとっている」 |

もっともウースター自身、彼が非難したクリスチャン・フィリピノと実は同罪だった。

アメリカ人の彼とフィリピン人のフォルティッシが、ともにマノボ族の土地をとりあげたのだから。

当時、牧場だった土地は、今日では多国籍企業の手によって、利潤率の高レパイナップル、サトウキビ、パーム椰子などの農園(プランテーション)に再編成されつつある。 マノボ族は、残された土地さえも、暴力によって奪われている。

ウースターやフォルティッシに土地を与えたマノボ族首長の孫が現存しているが、彼は「もうこれ以上は動かない」と、怒りの言葉を記している。

3 デルモンテのパイナップル農園 top

その牧場とほとんど隣接する高原の一角にデルモンテがパイナビブル農園用の八〇〇〇ヘクタールを確保したのは、一九二六年のことである。

その方法は、さらに奸智(かんち)にたけた奇抜なものだ。

米国は、スペイン統治時代に発達した大地主制のプランテーション(アシェンダ)がフィリピン人を苦しめていることを知っていた。

だから、統治開始直後の一九〇三年に公有地法を制定し、法人の所有地を一〇二四ヘクタール、個人の所有地を二四ヘクタールに制限した。

それでは、デルモンテはどうやって八〇〇〇ヘクタールもの土地を確保したのか。

同社は、米軍に働きかけ、ここを海軍基地として指定させ、海軍から土地を租借するという形をとった。

つまり高原に海軍基地ができ(!)、そのなかに私企業のパイナップル農園ができたのである。

その後、一九三四年にフィリピン独立法案が米国議会で成立し、一〇年の準備期間(コモンウェルス時代)をへて四六年にフィリピンは独立することになった。

この一九三四年に米軍は不要の基地をフィリピンに返還したが、デルモンテの土地もそのなかに入った。

困ったデルモンテは、フィリピンの高官に働きかけ、すでに憲法にも組み込まれている土地所有制限をくぐりぬけるために、超法規的な国有企業の「国立開発公社」を設立させ、この公社にかぎり憲法の制限にしばられないことにした。

公社は一九三七年に設立され、デルモンテは翌年首尾よく八〇〇〇ヘクタールの土地を、二五年の長期契約で借り受けた。

契約はなぜか満期になる前の一九五六年に更新されたが、この一八年間に同社が支払った地代は、総計四一〇〇ドルにすぎない。

デルモンテと国立開発公社の憲法をも無視した非道ぶりは、前章で触れた、L・タニヤダ議員がやはり一九六四年に暴露している。

だから今日では多くの書物に記されている。しかし不思議なことに、一九二六年の米軍基地からの土地租借については、追及されたことがない。

私が偶然のことからこれを知り得たのに、最近、土地の人からの聞き書きによって書かれたブキッドノン史の論文によってである。

デルモンテのパイナップル農園は、今日ますます支配面積を広げ繁栄している。

法網をくぐる土地租借については、もはや歴史的過去に属することであるのに、いやそれだからであるのか、分からないことが多い。

ウースターたちの牧場の土地も制限をはるかに越えているのに、史書はその問題について一行も触れていない。

もちろん、アメリカ人であれば誰でも違法な特権を享受したとはいえない。

「土地制限さえなければ進出するのだが……」といって投資をあきらめた米国のタイヤ会社などもあったのである。

フィリピン社会特有の人脈構造を知悉し、有力な伝手をたどることが必要だったようだ。

このことは戦後になっても変っていない。本書でとりあげる現在のバナナ農園にも、それが見られるのである。

4 ダバオ日本人社会の始まり top

戦前、ダバオ麻農園の日本人が一貫して頭を悩ませたのも土地問題だった。

彼らはアメリカ人のようにフィリピンにおける特権階級ではなかったから、なおさらである。

ダバオは、今日でこそマニラ、セブに次ぐフィリピン第三の都市であるが、その歴史は新しい。

麻農園で開けた土地だ。

しかし日本人の開拓農民が入檣する以前に、いくらかの前史がある。

モロ族の勢力が衰退しつつあった一九世紀半ばに、コタバトのスルタン(首長)がダバオの領有権をスペインに譲渡した。

コロンブスが新大陸への艦隊派遣を成功報酬の条件でスペイン王室に請願したように、ダバオにおけるコロニー建設をマニラ総督に請願した男がいた。

本国の政治的抑圧を嫌ってマニラで弁護士として働いていたスペイン・バスク地方出身のホセ・オヤングーレンである。

成功すれば、ダバオの知事として交易の独占権を得るという条件だった。

一八四七年、彼は自己資金で僅かな兵力を率い、ダバオに港を築くことに成功はしたが、永つづきはしなかった。

次のマニラ総督がこの成功報酬の契約を認めず、彼はマニラに召喚されてしまったからである。

この不幸なバスク人は、ダバオ湾の西岸に聳えるフィリピン最高峰の活火山アポに最初の登頂を試みた白人として名を残している。

スペインが、その統治最後の五〇年間にこのダバオで成し得だのは、おそらく人口数百の漁村に近いような港を維持することだけだったろう。

米国統治時代になって、ウッド総督の強い勧めで、一九〇三年、米軍除隊者が五〇人ほど入植し、麻やコーヒーの農園を拓く。

しかし、なにぶんにもマラリアや赤痢の流行る瘴癘(しょうれい)の地で、四抱え五抱えもある大木を倒し農園を拓くのは生やさしい仕事ではない。

日本人の入植が始まった一九〇四年頃、アメリカ人四八名、スペイン人二一名が残っていた。その多くが労働力不足に悩んでいたという。

この状況に応じたのが、東京高商を中退し海外雄飛を夢みてマニラに滞在していた太田恭三郎だった。

一八七六年生れの兵庫県人である。当時、フィリピンを領有したばかりの米国官僚は、マニラの暑気に苦しみ北方バギオ高地への自動車道路の完成を急いでいた。

この碓氷峠にも似た難路「ペンゲッ卜道路」の工事に、沖縄人を主力とする日本人八〇〇人が働きに来ていた。

太田は一九〇五年(明治三八年)、そのうちの一八〇人を連れてダバオに渡る。

彼は、当時の南洋渡航組の多くがそうであったように、邦人相手の雑貨商を開くことを考えていた。

しかし人口の少ない新開拓地ではみずから農園を開設するしがないことを悟った彼は、一九〇六年に農園を拓き、翌年には太田興業株式会社を設立するに至る。

これが後年、「満洲国」にも似た植民地として米国、フィリピンの支配層に恐れられ非難されるようになるダバオ日本人社会の始まりである。

5 バゴボ族らの住んでいた土地を… top

日本人のアバカ麻農園も土地問題に悩んだ、と前に書いた。普通フィリピンで土地問題というと、公有地法や憲法で定められた所有面積の制限に違反していないか、どうかという問題を指す。

しかしこれは、成文法が通用する一部の支配層でだけ論じられる、タテマエの上での問題のたて方である。

トレンズ土地登記法(R・トレンズ卿がオーストラリアで唱え、各国で実施されるようになった登記の方法)がフィリピンで実施されたのは一九〇二年、最初の公有地法制定かその翌年である。

太田の農園開設はそのわずか三年後、ましてミンダナオは特別の軍政地区である。

法律にとらわれず、実際の土地占有者と新来の参入者の関係として土地問題を考えると、政治家たちの論じたのとは別の側面が浮かび上がってくる。

ダバオ一帯は、ムスリムのカラガ族、少数種族のバゴボ族、アタ族、マンダヤ族、タガカオコ族などが共に住んでいた土地である。

モロ族(ムスリム)は、元々異教徒の村落に遠征航海して村民を奪い、奴隷として使役してきた。

この労働力奪取の海賊航海が、スペインと対抗するもっとも激しい戦法となった。

しかしモロは、クリスチャン・フィリピノだげでなくアニミズムの少数種族をも襲ったから、少数種族は普通は山間部に逃げこんでいた。

ところがダバオでぱ、かなり沿岸近くまで彼らがはり出していたのである。

太田が最初に獲得した土地も、バゴボ族の首長インタルと話をつけたものだった。

地名でもあるインタルに太田は、多くの日本人がここに留まるように、との願いをこめて「民多留」の漢字をあて、そう呼ぶように習慣づけ、実際にそれが通用するようになった。

様々な種族が一緒に住んでいる土地に参加した日本人農民は、彼らの言語をさらに自分たちに発音しやすく改変し、共通語とした。「アバカ・スパニッシュ」とユーモアをもって呼ばれたこの合成語は、チャバカノ語ともいうが、戦後の一時期までダバオに残っていた。

日本人農民がアバカ麻園を開いた内陸の土地は「蕃族バゴボーを恐れて、普通の開拓者はなかなか近づかない土地だった、と記録にはしばしば出てくる。

しかしインタルにしても、直線距離で海岸から一三キロしか離れていない。

その程度の奥地であり、未開状況だったのである。

米軍当局は、太田とバゴボ族の直接契約を認めなかった。バゴボ族の土地といえども登記していない以上は公有地であり、公有地はアメリカ人を除く外国人に貸せないという理由である。

だが太田は、この時フィリピン法人として会社を設立すれば土地が租借できることを発見し、太田興業を設立して制限めいっぱいの一〇一五ヘクタール租借に成功する。

これが当局との関係における最初の土地問題である。

法律の定めるこの手続きは、実際の占有者の権利を無視するよう要求するに等しかった。

当時のミンダナオは、大部分が未登記の土地だった。

それを、バゴボ族、アタ族などの占有者にかかわりなく、当局に申請すれば払い下げてもらえることになったのである。

これは日本人と伝統的な諸種族との関係を悪化させる原因となった。

一九一四年(大正三年)頃までは、日本人の開拓者も四〇〇人程度であり、太田を中心とする少数の農園に収まっていたから、それほどの事故も起らなかったが、日本人の増える一九一〇年代末から、邦人殺害事件が頻発するようになる。

6 頻発した米人、邦人の殺害 top

実はこうした紛争は、植民地勢力であるアメリカ人の方がもっと傍若無人だったから、彼らの側に早くから起っている。

一九〇六年、ダバオ地区司令官の米人将校がタガカオロ族に殺された。

その頃ムスリムと精霊崇拝の少数種族が踊り狂う奇妙な風習が流行っている。

扇動の罪で捕えられたムスリム首長は「スペイン人、アメリカ人を追い払い、蛮人(ムスリムも少数種族をこう呼んでいた)とフィリピン人を奴隷にするためにしたのだ」と告白している。

こうした風習は、絶対一神教であるイスラムが精霊崇拝と案外近いところにいたことを想像させる。

同じころ、バゴボ族の間では、八歳の少年が殺されている。少年は眼をつぶされ耳も聞えぬ霊媒たった。

彼は種族に災いをもたらした大神の怒りを鎮めるための人身御供とされたのである。

時に地鳴りを起し熱湯と硫黄を吹きだすアポ火山の山麓に住む諸種族は、この山を恐れ敬っている。

アポは土地の言葉で、「山にまします超絶的な力を備えた祖先神」という意味である。

ダバオという地名も「盛んなる炎」を意味する。

毎年、大神の怒りをなだめるために犠牲を捧げる祭りがあり、参加者は争って、その人間を殺した。

バゴボ族は、こうして不具者の子供を殺したので、美男、美女が多いなどという土地の人もいる。

いちいち例をあげないけれども、このように怪力魔神に頼るような住民の反応は、ウースターの牧場やデルモンテのパイナダブル農園が進出した土地でも起っている。

それは当然暴力による鎮圧を招いたから、土地登記の悲劇とあいまって在来の住民をますます苦しめることになった。

住民の暴力的な反応は、彼らの基本的な生産手段である土地、暮しの源となる収穫、世界を理解する信仰の体系、種族維持の基盤である性の関係にからんで起った。

こうした側面を含んで考えなければ、いわゆる土地問題の全体像は浮かび上がらない。

暴力的な反応は、ダバオの日本人にも及ぶようになった。第一次世界大戦はアバカ麻の高騰を招き、日本人移民と農園の開設が激増した。

一九一八年からの四年間に殺害された邦人は一〇〇名を下らない。

古川義三は「邦人農事会社が公有農地の租借を請願し、その土地のなかに住んでいたバブボ族とうまく話がつかず、彼らを追いだして恨みをかった」と書いている。

一九一八年一月三日、テガト村で邦人九名、華人一一名、フィリピン人二名が一ムスリム兵士に虐殺される事件が起った。

上官の司令官夫人に恋して遂げず絶望に陥り、自分が死ぬ前になるべく多数の異教徒の人間を殺しておくほどすみやかに天国に行けるとの迷信から、ムスリム兵士は殺害に走ったのだという。

もっとも、すべての邦人が、少数種族に恨みをかったわけではない。

吉田円蔵のような人もいる。

福岡県の貧農だった彼は、前に述べたベンゲッ卜道路建設の人夫としてフィリピンに渡り、太田恭三郎と同じく一九〇五年(明治三八年)ダバオに移った。

仲間が襲われるのに悩んだ彼は、バゴボ族の考え方を学ぶためにバヤバス村の大酋長アユキに弟子入りし、奥地で五年を過ごした。

のちにアユキの娘を妻とし、二〇〇〇ヘクタールの大農園主となった。

7 日本の資金と人間がどっと流入 top

第一次世界大戦が終り一時的な不況で邦人の渡航が激減すると、ダバオ社会は静かになる。

しかし世界恐慌の直前、市場の動きが極度にふくらんだ一九二八年には、ダバオの邦人殺害事件一一件、犠牲者一二名を出している。

この時期には土地や信仰秩序の侵害だけでなく、世界市場の動向が民衆を苦しめたりほっとさせたりしていただろう。

一九一五年(大正四年)に、太田興業とともに、ダバオのアバカ麻産業を二分することになる古川義三の古川拓殖株式会社が設立される。

古川は一八八八年、滋賀県の生れで、伊藤忠の創立者である伊藤忠兵衛と丸紅の大番頭たった古川鉄治郎は、ともに近い親戚である。

古川の資金はそこから出ている。

ともあれ、古川以前の日系農園は一二社、耕作面積六〇〇〇ヘクタールにすぎなかった。

邦人人口も四○○人である。

最盛時直前の一九三五年(昭和一〇年)のダバオ日本人社会の規模は、耕作面積五万七〇〇〇ヘクタール、人口一万四〇〇〇に達した。

だから、大正初期の日系農園は、耕作面積で比較して最盛時のほぼ十分の一にしか達していない。

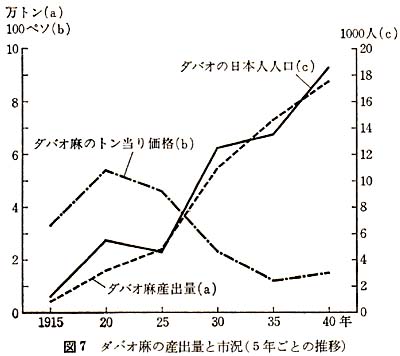

ところが、軽くて水に強いアバカ麻は船のロープが最大の需要先だったから、第一次世界大戦の勃発とともに価格が高騰する。

一九一〇年にアバカ麻の一トン当り平均輸出価格が二五七ペソだったものが、一九一八年には六九六ペソに高騰した。

同じ一九一〇年にフィリピンの麻輸出の○・○四ハーセントでしかなかったダバオ産の麻が、一九年には実に一三パーセントを占めるまでに成長した。

日本国内では戦争成金が輩出する。

まさにこの好況を反映して、日本の資金と人間がどっとダバオに流入したのである。

「短時日の間に、ダバオ州に設立され九日本人の農事会社は総数六五に達した」と古川は書いている。

日本人人口も一九一〇年からの一〇年に七倍に膨張した。

ダバオの土地問題が、マニラの政界で切実な問題になるのは、この時からである。いやマニラだけではない。

原住民との関係においてもそうだった。不幸な殺害事件はこの時期に集中している。

そもそも初期の移住者は、太田を始めとして、邦人や住民との商売で暮そうと考えていた。

だからバゴボ族との関係も大切にしただろう。だが好景気は人の心を荒ませた。その結果が事件の続出である。

一九一九年(大正八年)、公有地法改正案がマニラ議会を通過した。改正の要旨は二点ある。

第一に邦人は一〇二四ヘクタールまでの土地取得を許されるが、その法人はフィリピン人の出資が六〇パーセント以上でなければならない。

44-26

第二に、個人取得の限度、二四ヘクタールも、非クリスチャンの場合は一〇ヘクタールに制約される。

これは日本人と華人を念頭においた改正だった。日本人社会では、法人制限の方が問題になった。

しかし、フィリピン社会にとって不幸だったことは、この規定が同時に非クリスチャンである少数種族にたいする差別になっていることを誰も論じなかったことだ。

これ以後、ダバオの日本人耕作者は、一〇二四ヘクタールの最大面積をいかにして突破して植付け面積を増やしていくか、持株制限の規定以内でどうしたら実質的な土地の支配権を確保できるか、に苦労することになる。

そしてマニラ、ワシントン、東京では、ダバオのバゴボ族や日本人耕作者の苦痛とは全くかかわりのない次元で、それとは別の要因が働いていた。

8 帝国主義の影の下で top

スペイン統治時代のフィリピンは、スペイン領メキシコと中国をつなぐ中継港にすぎなかった。

フィリピンに輸出用物産の生産が始まったのは、ようやく一九世紀半ばのことだ。タバコや麻がその物産である。

ダバオ開拓以前、アバカ麻はフィリピン全輸出の七割を占めていたことがある。それが砂糖に席を譲るようになる。

サトウキビは、自営農家よりもプランテーションに向いた輸出作物だった。

それを支配していたのは、スペイン系の農園主やフィリピン人の大地主である。

一九世紀末以来、フィリピンは米国の領土になったのだから、鹿児島の商品が東京に自由に流れるように、無税で米国へ輸出された。

地主たちは、フィリピンの生産が米国の市場と密接に結びつくことで、ますます太っていったのである。

しかし、安価なフィリピン物産とフィリピン人移民の流入は、米国内の生産者や労働者を苦しめた。

「フィリピンを見捨てるべきだ」「いやそうではない」という帝国主義論争が、米国内でそれぞれの利害を反映して表立ってくるのは一九二〇年代である。

他方フィリピンでは、米国統治になって導入された政党制民主主義のもとで、スペイン時代以来、植民地経済と結びつくことで豊かになった支配層が政治家としてマニラ政界を牛耳っていた。

スペインからの独立闘争がアメリカの支配に終ったことで敗れた民衆の独立への願望が、その頃ようやく高まってくる。

支配層にすれば、この声に応えると同時に、無税輸出の米国市場をいかにして確保するかが最大の関心事だった。

彼らは、経済的に従属したままで政治的にどう独立するか、という難問に直面していたのである。

そして日本は、朝鮮、満州、華北へと侵略の歩幅を広げてゆく。南進論もまた頭をもたげてくる。

植民地保有国としては同じく後発国である米国と日本が、ここで向きあうことになる。

「フィリピン人は自力で守りきれるだろうか」――国内の労働者や生産者を考慮してフィリピンヘの独立付与を考えた米国の政治家たちは、それに悩んだ。

結局、米国内に対する配慮がまさって、フィリピン独立法案が米国議会で可決されたのは一九三四年だった。

アバカ麻も、他の東南アジアの輸出物産に劣らず、世界恐慌で深刻な打撃を受け、トン当りの価格は一九三五年に一二三ペソをつけていた。

だがこの年、ダバオの邦人人口は、一万四〇〇〇人近くになっている。

こうしてダバオ日本人町の発展には、国家の膨張が影を落している。

フィリピン支配層にとっての土地問題は、いかにして日本の植民地主義的膨張を防ぐか、という形で論じられるのである。

米国の報告書には、ダバオの日本領事館分館が満洲、ダバオを同色に塗った地図を掲げていると書かれている。

フィリピン人も、満洲国のマンチュウクォにならってダバオクォと皮肉るようになっていた。

もし「ダバオ国」というものがあるとすれば、その名称は、「バゴボ国」でなければならないはずだったが、そんな配慮はむろん、マニラ、ワシントン、東京にも、そしてダバオの日本人にもなかった。

9 領事館・日本人会による自治 top

日本人農民は、独自の経営方法と初歩的な機械化を完成し、激しく働いて何度かの不況にもめげず、他のフィリピン都市にくらべればはるかに清潔な町をここに建設した。

一九二一年、市況が半値に下落しフィリピンの麻生産が急減したときにも、ダバオだけは僅かながらだが生産を伸ばしている。

ダバオ州の税収の半分は日本人の支払ったものだし、同州の道路の四分の三は日本人が開いたものだった。

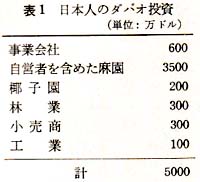

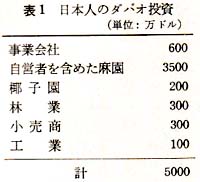

古川は、開戦までの日本人のダバオ投資を五〇〇〇万ドルと推定している。その内訳は表1のとおりだ。

その他の主な施設をあげると、日本領事館(一九二〇年開設)、一九二四年に始まったものを含めて小学校が一三校、病院が四つ、報道機関は日比新聞社、それに仏寺五ヵ所と天理教会、キリスト教会があった。 |

|

日本人の仕事は麻農園だけではなかった。林業、製材業、漁業、牧畜、野菜栽培、製氷、みそ、醤油、うどん、そうめん、豆腐、酢の製造、写真屋、トタン屋、鉄工所、薪炭商、タクシー営業、旅館などを日本人は営んだ。

小売業や食品製造の多くは、日本人と華人が二分している。

醤油、豆腐の製造がその代表例である。

ダバオは新開地だから、パナイ島のイロイロのように古くから華人社会が発展した土地ではない。

だが「万新」「万美」などの農園があったし、一九二三年に太田系が買収したギヒン農園は、西岸パダダ郡のずいぶん辺鄙な土地だが、その名はおそらく、東南アジア一帯で勢力を振った華人の秘密結社、義興会の名を継承したものと考えられる。

華人は日本人とならんで、現地の文化にとけこまずに集団を組むことで悪名が高いが、ここでは実は単独よく奥地に入っていたのである。

日本人の南洋進出につきものの“からゆきさん”は、このダバオでは一九一七年(大正六年)に一三の売春宿が登録されている。

日本人会、領事館の圧力が高まると、フィリピン人の名義を借りて偽装したりしたが、一九二五年には全廃された。

ダバオは、領事館と日本人会が中心になり、自分たちでとりしきった社会だった。

その意味では、「ダバオ国」という名称は当っている。

一九一八〜一九年、バゴボ族その他による邦人殺害事件が頻発したときの日本人の対応を、土地監督官ウォークアップは次のように証言している。

「事件の奇妙な性格は、最初のうちよく理解できなかった点でもあるが、日本人が激昂せずにこれを受入れたことだ。

彼らは声高に論じたり不満をいいたてたりせず、何事も起らなかったように平然としていた。

ちょうど戦場で兵士が倒れたときのように、殺された人間のあとを別の日本人がひきついだ」(C・E・コーディ「戦前期ダバオにおける日本人の生活様式」一九五九年) |

|

|

日本人が怒ったり不安にかられたりしなかったわけではない。

むしろ極度の緊張を内心に秘めていただろう。

日本人会は領事を通じて当局の注意を喚起すると同時に、邦人の軽挙妄動をいましめ、今後は必ず三軒の家がまとまること、戸口の施錠を厳重にすることなどを申し合わせている。

日本人は結束してみずから治めていたのである。

その意味でもダバオは日本人の自治が行なわれた土地だった。

10 法網をくぐって農園拡大 top

まさにこの自治の成功が、米国とフィリピンの支配層を恐れさせたのである。

フィリピン総督だったT・ルーズベルト二世は、一九三二年に報告している。

「ダバオの状況は、群島の安全にとって、潜在的な禍いのもととなっている。フィリピンは日本にとっては見捨てるには忍びない好餌だろう。

この群島は、地味豊かだが軍事的にぱ弱く、日本との距離は近い。

米国の保護の手がひっこめられたら、日本の経済的搾取と政治的浸透は、まことの脅威となるだろう」 |

政治の大状況が、暗くダバオの日本人町に影をさしている。

独立法案にかかわる沸騰した議論も、土地問題をまきこんだ。

一九三四年、農商務長官に任命されたE・ロドリゲスは急進的な改革論者である。

彼は、みずからダバオを調査し、違法な土地の賃貸契約をすべて破棄する措置をとった。

一九一九年の公有地法改正で、土地の取得を阻止された日本人農民は、フィリピン法人を設立して政府に租借を申請しにくくなった。

不慣れな土地で、時には恣意的だった当局の取締りに対処するために、日本人農園主は、早くからアメリカ人、フィリピン人の有力な弁護士を雇っている。

彼らはのちに日本の利益を代弁する秘密ロビイストの役割を果たし、日本とフィリピンの支配膕をつなぐ有力な人脈となった。

農園主と弁護士が協議して考え出した土地取得は、「パキアオ」と呼ばれる伝統的な土地経営法の借用である。

パキアオとは「一括的な下請方式」を意味する。

フィリピン人が租借した公有地の開拓を日本人が請負う。

二年たって麻が成熟した時、その本数に応じて名義人が日本人に開拓料金を支払って麻農園をひきとる約束である。

料金が支払えない場合は、開拓者がそのまま歩合判で二五年間、豊園を経営することになる。

実際には名義人は、どうしたわけか、きまって開拓料金を支払えなくなり、日本人が事実上の農園主となるのだった。

一九一九年の公有地法改正で日本人農園の拡張は制限されたが、この法網をくぐるパキアオの便法がさかんになったのは、二五年に市況が回復し、後述するように「動力ハゴタン」という、麻の繊維を挽きだす機械が開発されたからだった。

不況に耐え栽培と農園経営に熟練した個人農園主は、それまで一世帯平均一・五ヘクタールだった経営規模が八〜一〇ヘクタールにまで拡大する。

こうして土地の需要がふくらみ、好況はフィリピン人の射幸心を刺戟することになった。

名義人となって土地を租借し、日本人にまた貸ししたのは、事情に通じ許可官庁とつながりをもっていたクリスチャン・フィリピノの役人や軍人である。

二八年に再び邦人殺害事件が頻発するのは、こうした背景による。

11 土地論争に欠落するもの top

麻農園の土地問題は、ダバオ、マニラの政争ともからみ、フィリピン政界における大きな論争となっていった。

しかし、昔からの土地の利用者であるバゴボ族、マンダヤ族への配慮は、この論争には見られない。

むしろクリスチャン・フィリピノの少数種族への蔑視観のあらわだ。

日本人が少数種族の無知を利用して、その女を内縁の妻とし彼女名義で土地の租借を得たとの非難が高かった。

そういう例はあり得ただろうが、この種の非難を口にする洋化したフィリピン人には、「未開種族」と通婚した日本人への差別意識が強かった。

こうした非難は、マニラの政界やサロンの議論だったろう。

戦後のダバオでも、反日感情は強かったが、それは占領下、特に末期の日本軍による暴政にたいする憎しみから来ている。

麻農園の日本人への悪印象は少ない。

一九三五年(昭和一〇年)、急進的なロドリゲス農商務長官は、政府と違法な名義人との租借契約の取消しを発令した。

これによって実際の被害を受けるのは、家族、労働者、農園主を含めて日本人三一〇〇名、フィリピン人三二〇〇名だった。

ダバオ日本人小学校に、邦人五〇〇〇名が集まり、抗議集会を開いている。

この時から、ダバオ土地問題は、フィリピン、日本、アメリカを含む国際紛争のタネとなっていった。

しかし、この取消し命令は、実際には発動されなかった。前に引いたルーズベルトの表現に見られるように、米国は日本人の大量進出と成功に強い危惧を抱いていたが、長年のフィリピン独立論争に決着をつけほっとしたところだった。

厄介な問題に再び首を突っこむ気はうすかったのだ。

他方、コモンウェルスの最初の大統領となったケソンも、東方の軍事国家との摩擦を避げるために論争の表面化を避け、結局は取消し命令をなしくずしにしたのである。

|

日本外交官と政治家、弁護士ロビイストとの密接な連携プレーも、問題の鎮静化に役立っている。

ダバオ土地問題は、土地の昔からの利用者のパゴダ族が無視されているという点で、皮相な扱いをうけている。

取消し命令なしくずし後の日本人も、のどもと過ぎれば……の態度だった。

それは、一九三五年以後も日本人の経営面積が実質的に増えつづけたことによっても知ることができる。

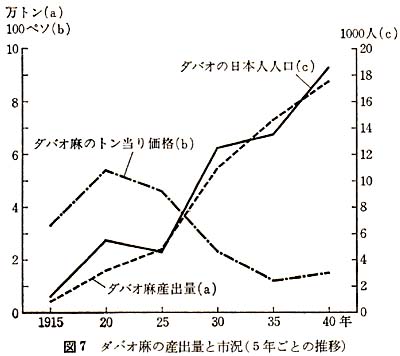

ダバオ麻の生産量も増加している(図7)。

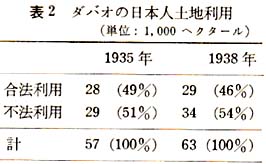

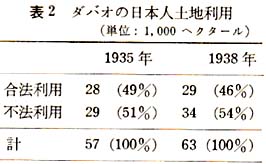

一九三五〜三八年の四年間に日本人の土地利用面積は、六〇〇〇ヘクタール増加している(表2)。 |

|

この増加の大部分は、不法利用つまりパキアオ方式によるものだった。

一九三五〜四〇年にダバオ麻の生産量は、一万五〇〇〇トン、二〇パーセントも増加している。

一ヘクタール当りの平均生産量から逆算すると、この増産は、七七〇〇ヘクタールの植付け面積拡大にひとしい。

それだけパキアオは繁栄しつづけたのだった。

これまで述べてきたように、ごく大まかな見取図でいうと、戦前期のミンダナオに発達した外国資本による植民地農業は、三つの大きな囲い込み地である。

ブキドノンの牧場とパイナップル農園、ダバオの麻農園である。いずれも原住民の土地を大きく囲い込んだ。

その意味では、どこの植民地でも見られる、植民地経営=土地収奪という性格が、ここにもある。

しかし、それだけでは、事態の半面しか明らかにしていない。

見残された他の半面、麻農園の経営、労働、技術の問題を次章で考えてみよう。

本題のバナナに到達するのにかなりの廻り道をするようだが、実は戦後のバナナ農園にもこの両側面がある。

top

**************************************** |