|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章

三章 ダバオ麻農園の姿――経営・労働・技術

1 「自営者」に委託する方式

top

前章で述べたように、太田恭三郎がダバオに入って農園を設立したのは一九〇六年(明治三九年)である。

当初、農園は日本人農民を労働者として雇う会社経営のプランテーションだった。だが、それはすぐに失敗した。

日本人の農園労働者に支払われる賃金は平均より良かったが、全体として労働条件がきつく「ダバオはひどい」という噂がマニラにまで拡がったのである。

「船賃のある者は日本に帰り、無い者はマニラ付近で職を求めて、ダバオヘ来る者は無かった。(古川、前出)。

太田がこの苦境で案出しだのは、かれ自身の言葉によると、日本人の「自営者」に栽培を委託する方式だった。

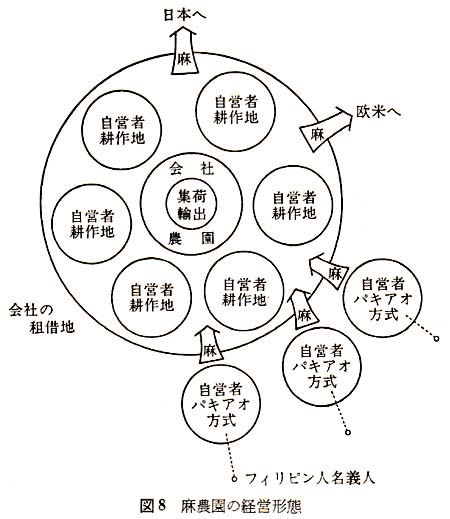

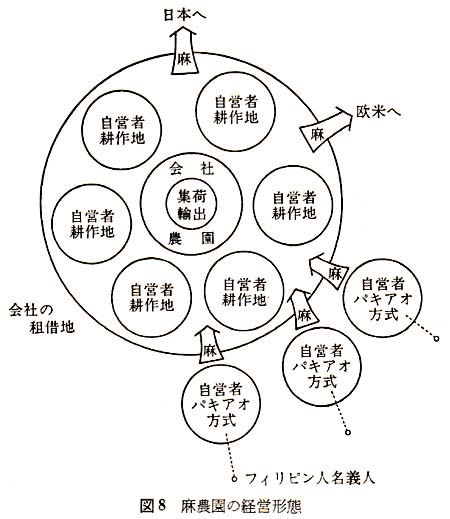

試行錯誤を繰り返しながら整備されていった制度であるが、それを一気に図式化すると次のような具合いだ(図8)。

会社の租借もしくは払下げを受けた土地は、二つの形態に分割される。ひとつは、会社の直営農園である。

ここは同時に、自営者の裁培した麻の集荷と輸出という商社的な役割もはたす。

第二は、自営者に委託され、その自己裁量で経営される農地である。

会社は、地代や小作料をとらない代りに、自営者から購入した麻について、五〜一〇パーセントの手数料をとった。

この基本形態のほかに、パキアオ方式と呼ばれる形態がのちに加わった。 |

|

このパキアオ方式では、麻の流れと土地の名義人が分かれている。

しかし自営者の負担は、同額かどうかは不明だが、基本形態の場合と同質である。

会社のとる手数料の代りに、名義人に地代を支払ったからだ。

一九二四年頃、入植した一邦人農園主がクリスチャン・フィリピノの地主に支払っていた地代は、麻売上げの一〇パーセントだった。

太田は仕事の無理がただったのか、一九一七年、四二歳の若さで亡くなる。

「ダバオ麻農園の成功の秘密は、自営者にある」を口ぐせにしていたという。

確かに、土地の権利者が作物の五〜一〇パーセントの歩合いしかとらないという条件は、当時の小作制度と比較しても、自営者にとって破格の好条件である。

フィリピンでは、土地により相違はあるが、地主が収穫の五〇〜六〇パーセントをとる「刈分け小作」が普通である。

その他に、小作は地主との擬似親子関係による労働サービスを負担した。

会社の手数料が安かっただけではない。自営者は、耕作権を別の日本人に譲渡する自由ももっていた。

譲渡にさいしては、植付けた麻一株についていくらという具合いに評価された。

一ヘクタール=一〇〇〇株の計算が慣例だった。

会社がこのような好条件を与えたので、日本移民も、ダバオに留まり生産性を高めた。

もっとも、会社が薄利に耐え得たのは、他方で輸出業務による利潤を得ていたからである。

だが、古川のような経営者、資本家の記録にも、自営者と会社の間に、麻の購入価格について、対立があったことが読みとれる。

この時(一九二四年)は太田興業の側か折れて、手数料を一五パーセントにひきあげる代りに、麻の購入を公開入札にした。

第三者の仲買人も麻を買えるようにしたのだ。競争原理を導入して耕作者の知りにくい世界市況を反映させるようにしたのである。

開戦直前の最盛時に、ダバオの麻の六〇パーセントを太田、古川二社が扱っていたが、その他にも群小の華人仲買人がいた。

華人は、自営者にとって世界市況のアンテナの働きをしたことになる。

麻栽培における会社と自営者の関係は、バナナにおげる多国籍企業農園と契約栽培農家の関係によく似ている。

バナナ企業が麻企業から学んだことを示す具体的な記録はないが、経営方式では、明らかに麻がバナナの先輩という形になっている。

大きな相違は、バナナの契約栽培農家が輸出の出口を多国籍企業に完全に独占されてしまっていることだ。

2 麻という植物 top

麻は、耕作者の独自の判断と、身を入れた扱いを要する作物だった。

だからこそ、自営者に委託する方式が「成功の秘密」ともされたのである。

たとえば、土壌の性質によって品種を選ばなげればならないし、モザイク病その他、数ある病虫害には思い切った対策を必要とした。

その点でも、一九六〇年代まで人工洪水のような荒々しい病害対策を適用したバナナ(グロスミッチェル種)の場合と似ている。

また除草費(人件費)を少なくし、収穫量を多くするには、細心の注意を要した。

なお、タガロダ語に語源を持ちいまや国際的にも通用するようになった「アバカ麻」は、バショウ科の麻で、「マニラ麻」はその別称である。

本書で用いる「ダバオ麻」とは、「ダバオ地方で産出されるアバカ麻」という意味である。

厄介なのは、麻と俗称され繊維をとる目的の作物には、全く分類を異にする植物が多く含まれていることだ。

アバカ麻以外で私たちが日常、眼にすることが多い麻は、ジュート(シナノキ科。黄麻。麻袋をつくる)、ラミー(イラクサ科。やはりロトフ用)、麻のハンカチというときの亜麻(アマ科)、マリファナの大麻(クワ科)などである。

3 自営者の暮しと労働 top

自営者の暮しのスタイルを古川の著書から引用してみよう。

「自営者は概して耕地の中央部に、経営上最適の位置を選んで住家や仕事場を建て、耕地の監督を容易にすると共に、歩く距離を少なくする。

その型はほとんど一定し、トタン葺の二階家で、二階は家族の寝室居間に、一階は生産麻の倉庫に当て、ひさしの下の土間は料理場および食堂とし、天水をタンクに集めて飲料水にあて、麻挽き小屋を別に建て、動力ハゴタン(後述)およびエンジンを据え、住家の前庭を麻干場とし、近くに別棟を建てフィリピン労働者を住まわしめ、麻搬出のためトラック引き込み道路をつけ、フィリピン人は素足で犬を恐れるから、番犬を飼って自己防衛を計り、なお野菜畑を作り果樹を植え、すこぶる合理的な生活ができるようにする」(古川、前出) |

作業場の様子を除けば、このスタイルもバナナ農家とそっくりだ。

ダバオ開拓の初期には、耕作者は自宅の一部で売店を開いていた。人里離れた耕地で働くフィリピン人労働者の便宜のためだった。

それは手っとり早く現金収入を確保する手段でもあった。

米、油、タバコなどの生活物資が労働者に掛け売りされた。

いくらか定着し近所の住民ともつきあいができるようになると、この売店は、住民からマニラ麻、コプラ(ココナツの果肉)、アルマシガ(松やにに似た樹脂)などを買い集める集荷所にもなった。

太田など最初の日本人は、この売店を営む目的で耕地を開いたのである。

「サリサリ・ストア」と呼ばれるこの売店は、家計補助の手段として、フィリピンでは都会 からかなり離れた田舎にも普及している。

フィリピンの最小の経営単位だ。住居の一部がサリサリになっている形も、麻農家はバナナ農家にそっくりである。

もちろんこうした暮しは、耕作地がやや形を整えてからのことだ。開墾の段階ではさらに粗末な生活が強いられた。

特に沿岸部が耕やしつくされ、パキアオ方式の自営者が入った奥地は、よくもこんな所が開拓できるものだと思わせるほどだった。

自営者は、古川のように背後に大実業家の控えている経営者と違って、無一文の渡航者が多かったから、同郷の会社や自営者を頼ってわらじをぬぎ、三年ほどの経験をつんで、自前の耕地をもつのが常道だった。

彼らは夜明けの四時頃から星の出るまで猛烈に働いた。

内地の小作料にくらべてはるかに安い手数料を支払った残りの売上げ収入は、いっさいが自分のものになるという目標があった。

貧乏農家の形容として“五反百姓”が通用していた時代に、その何十倍もの土地を耕やせる機会があった。

事実、一〇〇ヘクタールの耕地をもつ自営の成功者もあった。五反百姓二〇〇人分である。

市況の騰落は、剌戟にもなったらしい。

「自営者は、好況時の味が忘れられず、本当に欲と二人連れてできたのであった」(古川、前出)。

おそらく錦(にしき)を着て故郷に帰る夢もあっただろう。

経済的刺戟にも敏感に応じて、自営者の生産性は高まった。

古川は、自営者の生産性が会社農園より二倍も高かったと、繰り返し指摘している。

最盛時の彼の状況把握は次のようなものだ。

「四〇〇〇人の自営者が三万ヘクタールの麻園を経営して、四五万俵(一俵は二ピクル、一ピクルは約六三キログラム)すなわちヘクタール当り三〇ピクルを産出し、日本人、米、比人の農事会社その他で五万ヘクタールの麻園を経営してようやく三〇万俵、すなわち一ヘタタール当たり一二ピクルの産出と推定した。

また一自営者の平均耕作面積は七・五ヘクタールで、フィリピン人労働者は、少なくとも二人か三人の割で使用した。

(古川は、別のところでは、殼高時の自営者の耕作面積が一〇ヘクタールだったとしている。私はこの方が事実に近いと思うので、この面積を用いる)」 |

4 「動力ハゴタン」による生産力向上 top

最初の自営者の平均耕作面積は、一・五ヘクタールほどのものだった。それがどうして七倍ほどにも伸びたのか。

ダバオの麻農園で働いたフィリピン人労働者の人口推移は明らかでないが、日本人人口よりもフィリピン人労働者人口が飛躍的に伸びたということはない。

逆にいうと、生産量の増加は、自営者の地主化によってではなく、生産性の向上によって支えられていた。

フィリピン人ともども麻園の生産性は向上したのである。

この生産性の伸びは、初歩的な機械化によって可能となった。それが「動力ハゴタン」である。

芭蕉に似た麻は、刈り倒すと皮をはぎ、その茎をしごいて繊維質だけを抽出する。それが“麻挽き”の作業だ。

長いものほど好まれたから、この作業が乱暴でぶつぶつ切れてしまっては商品価値が低くなる。

だがその作業はきつく、木とナイフを組み合わせたような[手挽きハゴタン」では、一人一日、一〇キログラムを挽くのがやっとだった。

初期の麻園労働者が仕事を嫌がったのも麻挽き労働かきつかったからである。

一人のエジソンの頭脳によってではなく、多くの自営者や労働者が工夫をこらし改良を重ねて、動力ハゴタンが完成されていった。 |

|

普及したのは一九二〇年代の後半である。

動力ハゴタンは、一時間に一五キログラム、手挽きの一二倍の生産力をもった。

この生産力向上が、自営者一人当り一・五ヘクタールから一〇ヘクタールへという耕地面積の拡大を支えていた。

図7(二章11)をもう一度見て欲しい。一九二五年以後、市況価格とダバオ麻の生産量は、全く逆比例している。

価格が安くなったのに生産量が伸びたのはなぜか。

むしろ、これは生産性の向上が、市況低落に耐えることを可能にしたと見るべきなのであろう。

一九三五〜四一年に、麻の市況はいくらか持ち直して「一ピクル当たり一七ペソになったが、以前の三〇〜四〇ベソの時代以上の利益をあげ得るまで、麻園経営がうまくなり、いわゆる苦は楽の種になった」と古川は書いている。

一九三〇年に全フィリピンの麻産出量の三四パーセントを占めていたダバオの麻が、この市況低落の時代に五三パーセントを占めるまでになった。

他地方の麻栽培は、それだけ生産性向上に遅れたことになる。

5 軍艦のロープに、和紙や小間物に top

日本人の麻栽培には、もうひとつ利点があった。日本人独自のアバカ麻の用途をもっていたことだ。和紙と着物用の小間物である。

こうで、みつまたなど、和紙独特の原料を補うために、市場価値のあまりない短く切れた低品質のダバオ麻にも用途があったのだ。

アメリカは植民地本国のゆえに、マニラ麻を無税で輸入する特権をもっていたが、日本はこの製紙法のゆえに、有税でも“くず麻”を拾いあげることができた。

もうひとつは、麻織りの真田紐である。真田紐というのは、元来はもめんの平織りだが、その技法は絹にも転用されて帯じめとなってしる。

この応用の才能が麻織りの真田をも生みだしたのか、かなり早くから真田のためのアバカ麻需要が日本に生れている。

一九一〇年(明治四三年)ころからである。アバカ麻で織られた真田は、欧米への輸出商品だった。

真田用の麻は、世界市況における最高級品の倍近い高値で買いつけられた。

アメリカでのアバカ麻の最大用途は船のロープである。だからアバカ麻の市況は、戦争景気で高騰した。

軍需品だったのだから………。だが日本は、小間物に近い独自の平和需要をもっていた。

先述したように自営者の麻が公開入札となったのは、華人商人が真田用の麻を買い漁ったからである。

もちろん日本でも最大の用途は軍艦のロープだったろう。

一九二六年(大正一五年)に日本向け輸出は、ダバオ麻の一七パーセントだったが、三六年には三〇パーセントに伸びていた。

日本の伝統工芸が、ダバオ麻の有力な支援者だったのである。

水に浮き水を吸わないマニラ麻は、早くから西洋の造船業と結びついている。

だがスペインは自由主義的な商業の発達に遅れをとり、一九世紀、スペイン領フィリピンの交易を実際に扱ったのは、英国、米国の商会である。マニラ麻は早くからイギリス人商会に独占されていた。

米国が初めてマニラ麻の存在を知ったのは、海軍士官ジョン・ホワイトがマサチューセッツ州セーレムにこれを持ち帰った一八二〇年である。

魔女裁判で有名なセーレムは、当時、東洋貿易の拠点で造船業、捕鯨業が発達している。

幕末期に米国が日本の開港を求めたのも、ひとつには、ここの捕鯨業者の要請があったからだ。

この町のすぐ近くに位置するボストンにはロープ工場が発達した。セーレムの貿易博物館には、日本刀や人形や鯨とりのもりが麻ロープとともに雑然と並んでいる。

この港は、東洋の歴史展開に深いかかわりをもった。

やがてダバオに進出することになるバナナのユナイテッド・ブランズ社も、その初めは、一八八五年に設立されたポストン・プルーツ社である。

不思議な因縁といえる。

一九二六年、ダバオ麻の七三パーセントが米国に輸出された。

だが、それを扱ったのはイギリス人商会であり、ロンドンを経由してアメリカに向った。

一九〇二年の米国関税法によって、マニラ麻は無税だったが、ロンドン経由であるため、マニラでいったん輸出税が徴収され、米国に到着した分だけ、輸入業者に払い戻された。

フィリピンの生産者が輸出税を負担していたのだから、米国のロープ・メーカーにとって、この払い戻しは、きわめて巧妙に仕組まれた不労所得である。

ダバオの日本人農園は、植民地支配者の得ていた税法上の利益にあずかれなかったから、不利なハンディキャップを負っていた。

だがそれでも伝統工芸の需要もあって、日本の輸入は増えたのである。

6 麻農園のフィリピン人と日本人 top

日本人の麻農園でどれほどのフィリピン人が働いていたか、正確な数字は残されていない。

しかし、平均で見ると一〇ヘクタールの自営者耕地を、自営者本人、日本人労働者一人、フィリピン人労働者三人、計五人で耕していた。

会社農園では、見習いの日本人労働者の比率が自営者耕地より高かった。

このことを考慮に入れて逆算すると、一九四〇年(昭和一五年)頃、自営耕地三万ヘクタールに九〇〇〇人、五万ヘクタールの会社農園(アメリカ人、フィリピン人の農園を含む)に一万人のフィリピン人が働いていた、と推定される。

ダバオの麻園の人口は、家族を含めて、約六万人である。これは当時のダバオ州人口の二〇パーセントに当たる。 麻農園のフィリピン人労働者の賃金は、全国水準よりかなり高かった。

一九四〇年、全国水準よりずっと高いマニラ地区の日給が一・二ペソだったとき、ダバオの麻農園では、二・五ペソだった。 |

|

彼らの多くは、北方のビサヤ諸島(ルソン、ミンダナオ両島の中間にあるパナイ、ネグロス、セブその他の諸島)からのクリスチャン・フィリピノ移民である。

ルソン島からの移民もいる。ことに南北イロコス州の出身者が多かった。移民社会のひとつの特徴は、男の比率が高いことである。

ちなみに一九世紀半は、マラヤ華人社会では、男一〇人に女一人の割合だった。

戦後一九四八年の統計によると、ダバオでは、男一二人に女一〇人だった。

移民を送りだしているビサヤ諸島ではこの関係が逆転して、男九人に女一〇人となる。

ダバオの日本人農園には、沖縄出身者が多かった。ベンゲット道路工事から入植した最初の集団に沖縄県人が多かったし、太田興業の幹部で沖縄出身の大城孝蔵が親分肌でよく世話をしたのがその一因である。

一九二八年の日本人人口九〇〇〇人の半数以上が沖縄出身者たった。

日本の本土と琉球の間の差別関係が、ダバオの日本人社会にも持ちこまれていたようだ。

沖縄出身者は、結束してこの差別に対抗した。

沖縄県人会は、領事館、太田興業、古川拓殖、自営者の更生会と並んで、五大勢力の一角だった。

「一部の日本人はダバオの不況時代に、なんの因果でかかるところに来たのか、運が悪かったと気を腐らしたが、沖縄県人は蛇皮線を弾き、好きな豚肉を味わい、平気で暮して大きな勢力をなした。

天は誠に公平で恵まれないと見える者にもまた与えられるところがある」(古川、前出) |

沖縄県人と本土出身者の相違は、フィリピン人の眼にもはっきり映っていた。

態度、衣装、肉体的な頑健さが違うだけでなく、両集団の間に差別関係があることを、フィリピン人は知っていた。

これは私の勝手な想像で確実な証拠はないが、沖縄県人の方が、バゴボなど「未開種続」とたやすくうちとけたのではないだろうか。

クリスチャン・フィリピノは少数種族に差別と恐怖感をもっているので、バゴボ族と交際する沖縄県人を軽蔑と畏怖の複雑な感情で眺めていたかもしれない。

ダバオ日本人の勤勉と労働の激しさは、フィリピン人の間でも早くから知られていた。

一九一七年一〇月三一目の英字紙『マニラ・タイムス』は、「ダバオの教訓」と題して次のように報じている。

「フィリピン人労働者の働く農園から日本人労働者の農園へと横切ってゆくと、目を見はるような違いがある。

特に小作制度で運営されている農園では相違が顕著だ。

フィリピン人農園には、作物と同じくらい雑草がはびこっている。

農業生産の効率を高めることに一心不乱の日本人の農園では、下生えが見事に摘まれている。

日本人の間では、シエスタの時間もない(シエスタは、午後二時間ほどとる休息)。

日本人の労働は、夜明けに始まり、日がとっぷりと暮れてようやく終る。

フィリピン人は、一〜二時間遅れて畑に出て、早めに家路につく。

二人の労働者は、同水準の好賃金で働いていながら、これだけの相違があり、しかも日本人労働者は、その賃金のなかから将来のために蓄財しているのだ」 |

日本人の勤勉とフィリピン人の怠惰という紋切り型の文化観は、このように早くから生れている。

私はこれは一種の神話だと考えている。

7 経営と生産技術 top

それでは、そうした文化観を否定した上で、フィリピン社会に、日本人経営の農園ほど生産性の高い麻農園が生れなかった原因をどう考えたらよいのだろうか。

実は、それが本章の主題である。

いわゆる土地問題の性格を理解するためにこの論点を追うのだが、あまりに性急な一般化も誤解をまねく。

フィリピンには元から麻があったのだから、輸出作物として繁栄した時代にも麻栽培に従事したフィリピン人はいた。

一九三五年、日本人の耕作面積が五万七〇〇〇ヘクタールだったとき、アメリカ人、フィリピン人の耕作面積が二万九〇〇〇ヘクタールあった。

そのどれほどが純粋にフィリピン人によるものかは、残念ながら不明だ。アメリカ人によるものの方が多かったろう。

これらの数字は、人口調査や土地台帳によるものだ。自営者は、住民の麻も買いつけていた。

その栽培者の多くは、登記などせず祖先の土地に住みつづけているバブボ族や、彼らの土地を占拠した北方からの新来移民だったろう。

だがこうした奥地の村が、日本人自営者ほどの生産性をもってしなかったことは、道路の未発達ひとつとってみても容易に想像がつく。

フィリピンの専門家によってこれまでなされてきたダバオ研究の多くは、土地問題に終始している。

日本人の土地取得の違法性だけが論じられ、なぜフィリピン人自身の手によって活発な農業生産活動かできなかったか、が解明されていない。

私は、長い眼で見ると、この自己対象化と客観的分析の不十分さが、将来、帝国主義の時代が終り本当にフィリピン民族の夜明けがやってきたとき、彼らにとって新しい困難を生むのでぱないか、と憂える。

土地問題は、もちろん重要ではあるが、麻経済の一面にすぎない。

その不当な誇張は、ナショナリズムの心理に快くはあったろうけれど、他の半面を見落させることになった。

その半面とは、経営と生産技術の問題である。つきつめていうと、経営や生産技術の進歩にうち込む人間主体の問題である。

『ダバオにおける日比関係』(一九六七年)を書いたアメリカ人、G・K・グッドマンも書いている。

「あまた論じられた日本人の策略についての調査は、フィリピン政府と国民が、同じような情熱と意思をもって自分たちの土地を開拓できなかった、その失敗にたいするいいわけの煙幕にすぎなかった。」

(グッドマンも、この失敗の原因を明らかにしていないので、彼の分析にも弱いところがある) |

麻経済の仕組みの中では、フィリピン人の方が有利だったはずだ。

フィリピン人地主(名義人)が、日本人自営者と同じ条件で、フィリピン人労働者を雇い入れることも可能だった。

その場合はパキアオの違法性が生じないから、その分だけ彼らの方が有利だったはずだ。

それではフィリピン人地主は、なぜ日本人と同じ経営法を採用しなかったのだろうか。

前に引用した『マニラ・タイムス』の記者は、「小作制度で運営されている農園」と書いているが、これは彼の重要な見落しである。

一五パーセントの手数料も小作料だといえば自営者も小作人であるが、やはりフィリピン慣行の五分五分の刈分け小作とは大きな違いである。

つまり日本人労働者とフィリピン人労働者は、同一の条件で働いていたのではなかった。

日本人労働者は独立の希望に燃えて乏しい賃金から蓄めたが、フィリピン人労働者に独立の希望はなかった。

勤勉で有名になった日本人労働者は、フィリピン人、アメリカ人の農園でもひく手あまただった。

逆にいうと、フィリピン人の地主は、フィリピン人労働者はそれほど勤勉でないといい、自国民軽視の神話にとらわれていたから日本人労働者に土地を委ねたのである。

フィリピン人労働者が麻農園の経営や栽培技術を自発的に磨いてゆくためには、地主制が本質的なところで解決されていなければならなかった。

だが不幸にして土地問題は、地主制そのものとしてではなく、異邦人同士の問題として扱われたために、その重要な本質が見失なわれたのである。

「民族と階級」という古典的テーマに即していえば、民族だけが不当に誇張された。

民族精神の未成熟という、今日までつづくフィリピン史の課題からすれば、この誇張は歴史に深く根ざした逆説的悲劇だった。

8 サトウキビ農園のパキアオ制度 top

こうした欠落は、パキアオについての議論にも見られる。

パキアオはダバオ土地問題の昂まりのなかで、ほとんど日本人自営者に対するけなし言葉に近いものになっていった。

しかしこの制度は、ネグロス島、パナイ島などのサトウキビ農園(アジェンダ)で発達し、今日でも採用されている残酷な制度である。

サトウキビ農園では、地主の下に管理人、監督の中間職制があり、底辺の労働現場では、親方や請負人が、出来高払卜の詰負制度で労働者を働かせている。

これがパキアオ制度である。

サトウキビのアジェンダには、“ドマアン”という居住労働者と“サカダ”と呼ばれる臨時雇いの季節労働者がいて、特に後者の労働条件の厳しさは、フィリピンで悪名が高い。

そして、今日、ブキッドノンの牧場は、パキアオ制によるサトウキビ農園に置きかえられつつある。

ネグロス島から進出した砂糖貴族たちは、手馴れたサカダ労働者をひきっれてきた。

原住民のマノボ族は、サカダ以下の地位に転落したのである。

パキアオとはこうした制度である。だが一九三〇年代のダバオ土地問題に関連して、サトウキビ農園のパキアオがフィリピン人自身によって批判された形跡は全くない。

こうした不当な見落しは、マニラの国会や新聞社説で日本人自営者のパキアオを非難したフィリピン支配層でさえも、自国社会の本質的課題にまじめに取り組めなかったことを示している。

日本人の土地取得をパキアオだと非難していたのは、主として、インテリや支配階級の政治家たちである。

だが彼らは、自国社会の苛酷な地主制や農民の生産意欲をそいでいる状態については、何も論じなかった。

だから、フィリピン人の麻農園が日本人の農園ほど発展しなかったのは、労働者よりも支配階級の土地所有に関する思想に問題があったのである。

9 防波堤としての流刑地ダペコ top

ケソンが、一九三五年の大統領就任と同時に、革新官僚の発令した土地租借契約取消し命令を押さえて、ダバオ土地問題のなしくずしの鎮静化を図ったことはすでに述べた(五三ページ)。

彼はそれは前に、ミンダナオ開発に関連して、もうひとつ重要な手を打っている。それはきわめて姑息で陰湿な手段だった。

日本人をそこから先には進出させない防波堤として、流刑地を設定したのである。

この流刑地、ダバオ・ペナル・コロニー(略称ダペコ)は、のちに外資系農事産業のバナナ農園開設と重要なかかわりをもつことになる(五章1の図12参照)

ダベコは、当時のダバオでもかなりの奥地だった。

一九三五年頃、ここを見学にいった日本人小学校の教師たちは、トロッコの線路の両側に猿やインコやワニを見かけている。

当時すでに、罪の軽くなった者は家族をよびよせて開拓生活が許された。

重罪者の中には、重い砲丸を足に引きずっている者もいた。

見学者の記録によると、流刑者の中に在留邦人が一人いたという(城田吉六『ダバオ移民の栄光と挫折』長崎出版文化協会、一九八〇年)。

一九三一年(昭和六年)、剛毅清廉をもって知られるホセ・アバド・サントス最高裁判事を団長とする調査団がダバオに派遣され、三四年には、流刑地ダペコが設定される。

所在地は、日本人の麻農園地区の東北方、面積二万九〇〇〇ヘクタールの広大なものだった。

ちなみにアバドロサントス判事は、太平洋戦争勃発とともに、米国へ逃亡するケソン、オスメニヤ一行にも合流できず、さりとてマニラに留まって日本軍に協力するバルガス、ラウレルの道もふまず、セブ島に逃げ、そこで日本軍に捕まり協力を拒否してミンダナオで処刑されている。

彼の名は国民的英雄としてダバオ市はるか南方の小さな町名に残っている。

ダペコ流刑地の初代長官は、陸軍参謀長も務め、調査団の一員でもあったパウリノ・サントス大佐である。

今日彼の名は、ドール社(キャッスル&クック社の子会社)のバナナ農園が拡がる南コタバト州の中心地ジェネラル・サントス市となって生きている。

サントス将軍の拓いた都市という意味だ。

ここは元々はムスリムの雄マギンダナオ族の土地だった。

マギンダナオ語の旧名をダジャンガスという。屈服せずに殺されたアバド・サントス判事の名が小さな町名となり、結果としてはドール社のために土地開発を準備した形になるサントス将軍の名は大きな都市名となったのは、いくらか不公平な待遇である。

フィリピンはまことに不思議な社会ではある。

ダバオ日本人社会を国有事業によって包囲しその拡大を食いとめようという作戦は、その後もつづく。

一九三六年には、南方アポ火山の山麓七万七〇〇〇ヘクタールが国立公園に指定された。

10 急増した北方からの開拓農民 top

包囲作戦は、米軍軍政期以来の懸案だったミンダナオ開発、自営農家(ホーム・ステッド)創出政策とも結びついた。

自営農家創出というと聞えはいいが、実際は中部ルソン、ネグロス、パナイなど大土地所有の発達した土地で地主の搾取に苦しんでいる小作農や農業労働者の放出政策だった。

他地方における大土地所有の矛盾が、ミンダナオに転化されたのである。

原住民パゴダ族たちは、日本人だけでなく、クリスチャン・フィリピノの圧力も受けたことになる。

ミンダナオの土地を利用する自営農家剔出は、米国統治者、フィリピン政治家の鬨で早くから論じられてしる。

それはヒトラーのユダヤ人圧殺政策とさえ響きあった。

五○万のユダヤ政治亡命者の処遇に頭を悩ませたルーズベルト大統領は ユダヤ人二人をフィリピンに派遣し、ドイツ系とオーストリア系ユダヤ人一万人の入植を交渉させている。

使節二人が希望したのは、ミンダナオのラナオ湖周辺の土地である。ここはムスリムのマラナオ族の土地である。

この案が実現していたら、今日のパレスチナよりさらに複雑で厄介な国際紛争のタネとなっていただろう。

帝国主義者とその植民地協力者は、まことに想像力豊かである。

ともあれ北方からのクリスチャン・フィリピノの開拓移民は、一九三五年以降、コモンウェルス時代に急速に増大した。

しかしその多くは、土地開題に苦しむ難民の自然流出だった。

政府の道路、水利灌漑への公共投資の利益は、北方地主の独占するところとなった。

一九四〇年、ダバオ、コタバト地方を視察したベニダノーアキノ農商務長官は、語っている。

「開拓者は現地に着いてがっかりした。道路、灌漑の整った土地は、ルソン、ビサヤの金持に押さえられていたからである」。

ミンダナオ「無住地」は、北方における大地主制解決の便法になるはずだったが、今またここを地主たちが占領した。

一九三六年、土地問題のかまびすしいなかで、ケソン大統領は、ミンダナオを訪れている。

その一行には、ダバオ流刑地長官サントス大佐の姿があった。

彼は、三八年、コタバト、ダバオ、ブキッドノン地方を駈けぬけるように視察旅行している。

翌年には国有地開拓庁が設置され、流刑地設営の功を認められたサントス大佐は、同庁の初代長官に任命された。

彼は、ルソンの開拓農民を率いてみずから南コタバトに入植した。

ここが今日、ドール社のバナナ農園とパイナでフル農園になっている。

11 日本軍占領とゲリラの抵抗 top

太平洋戦争でダバオはどうなったか。

フィリピンはしばしば、南下する日本のわきばらにつきつけられた短刀にたとえられる。

確かに軍国日本にとって、ここは敵国アメリカの支配下にあることだけが問題で、産物の砂糖、アバカ麻、タバコは、欲しいものではなかった。

日本は、石油、鉄をもつインドネシア、マラヤを占領するため、わきばらの短刀をふりはらったのだった。

日本軍による占領は、サトウキビ、タバコなど日本には不要な作物を栽培して暮してきた農民を苦しめることになった。

開戦期に一四〇万トンあった砂糖生産は、終戦時に数万トンに激減している。

暮しの手段を奪われた農民の苦しみがいかばかりであったか、と思う。

各地でゲリラの抵抗がつづいた。

満洲のコーリャン畑が、中国人、朝鮮人ゲリラのよき隠れ家であったように、六メートルも丈のあるアバカ麻の畑は、ミンダナオ・ゲリラに恰好の活動舞台を提供した。

ゲリラに苦しんだ日本軍は、そこを数千ヘクタールも焼きはらっている。

12 戦後、ダバオ麻農園は… top

東南アジアで最大の人命被害を受けたフィリピンは、終戦時、生活物資と食糧の欠乏に苦しみ混乱を起している。

名のみのクリスチャン・フィリピノ地主、元ゲリラ兵、労働者が、日本人の土地に押し入り、成熟していない麻を刈り倒して叩き売っている。

日本人の築いた麻農園は、一瞬にして崩壊したのである。

病虫害もはびこるままだった。いくらか混乱が収まったとき、独立したフィリピン政府は、麻栽培回復の手を打ったが成功しなかった。

戦争中に開発の進んだ化学繊維の影響もある。

一九五七年、フィリピンにおける麻の植え付け面積は、一九三八年より一二パーセント増えているが、産出量は二二パーセント減だった。

古川によると、戦後の経過は次のようになる。

「戦前、フィリピン政府は、マニラ麻のいく分かをフィリピン人の手によって生産せんと囚人を使用してダベコを開拓せしめ、なおいっそうこれを進めんと国立アバカ繊維公団の同地区内にマニラ麻を栽培せしめた。

しかし好結果を得ないので、終戦後、硬質繊維協会の理事長、米人マクダユールの勧めで、その支配地七五〇〇ヘクタールをマースマンのフィリピン・アバカ開発会社に移譲して経営せしめたが、やはり予期の成果をあげ得なかった。

肥料商のメソジーは、マニラ麻の生産を有利と見て、五三年、ダペコ麻園内に機械を据えつけ多額の資金をかけたが、旨く運営し得ず、一年足らずして五五年から休業し、この土地をダペコに引渡した」 |

フィリピン人労働者が麻の栽培にとり組む形態を新たにつくりあげようとしても、その主体の問題をおきざりにして問題は解決されようもなかった。

太田たちが自営者委託を、五〜一五パーセントの低い手数料で実施できたのは、そこが他人の土地だったからである。

地主制の支配する日本だったら太田の名案も通用しなかったに違いない。

「アイ・シャル・リターン」の約束を守ってフィリピンに戻り、日本に進んだマッカーサー将軍によって日本の地主制が廃止されたのは、まことに皮肉な逆説というしかない。

将軍は、最終目的地の日本で採用する政策とは正反対に、フィリピンでは旧地主だもの援助強化に努力する。

古川の述べている戦後ダバオの麻振興も、小作農民を叱咤激励しながら行なわれた。

そしてこの悲劇は、麻の後継者、バナナにも深くかかわることになる。

戦争中、二万を超していたダバオの日本人はどうなっただろうか。

戦争末期、コタバトに上陸した米軍の反攻にさらされ、現地日本人と日系人の男子は、日本軍に根こそぎ召集、徴用された。

女性と子供たちはアポ山中を逃げまどい、旧満洲の開拓民のように、餓死、病死、自殺などが相次いだ、という。

日本人は、終戦後、いっさいの財産を没収されて日本へ強制送還された。

引揚船のデッキで、太田恭三郎とともに早くから入植していた只隈与三郎老人は、「また日本人を必要とする時がきっと来るよ」とつぶやいた(城田、前出)。

だが、バナナ農園が拡がった今日のダバ衣が「必要」としたのは、移民労働力ではなく、日本の市場だったのである。

日本人の強制送還後、フィリピン女性の妻と二世だけが残された。残された人聞の数は分からない。

しかしダバオ小学校の教師を勤めた城田吉六によると、邦人子弟の就学率は、平均して七〇パーセントだったという。

残りの三〇パーセントは、バゴボ族などとの混血児で、半ば意図的に日本人学校に就学しなかったのである。

この比率から推定すると、一九二二年以降、開戦時までに約三一〇〇人の二世が生れていた。

戦後も対日感情は悪く、二世たちは引きつづき山中に隠れ住んだのであった。

その大半は、街頭のたばこ売りをしたり、サリサリを営んで暮している。

彼らの「フィリピン日系人会」がダバオで結成されたのは、ようやく一九八一年八月のことである。

top

**************************************** |