|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@�����@���

���́@���{�ցA�����ĐH��w�\�\���ʃ��[�g�ɉ����N������

�@1 �A�������珬���Ǝ҂܂� top

|

�@�t�B���s���Y�o�i�i�̗A���E���ʂ̑g�D�����{�Ő������ꂽ�̂́A���Z��`���Z�N�ł���B

�@���i�C�e�b�h�E�u�����Y�ЂƏZ�F�́A�A�o���ƗA�����������Ƃł���_�ŁA���̓�ЂƂ͈���Ă����B

�@�������A�A�������牺���̏���҂����ăo�i�i������čs���d�g�݂́A�l��ƏW�c�Ƃ������ł���B

�@���ꂼ��̗A�������A�ʖ≮��g�D���A����̃u�����h���������B���Ƃ��h�[���B |

|

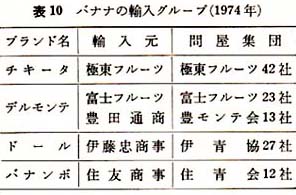

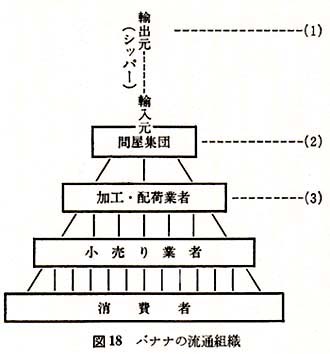

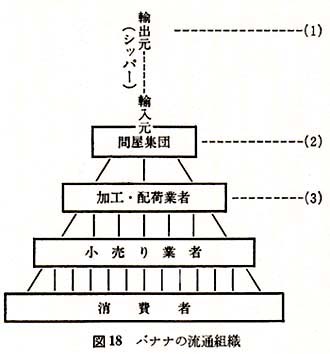

�@�o�i�i�������ɓ��������́A�≮��O�Z�Ђ��W�߂āA�ɓ����ʋ��c���i�ȉ��A�ɐ��Ɨ��j��g�D���A���ꂪ�����o�i�i�����H�E�z�Ǝ҂�ʂ��āA������Ǝ҂ւƗ������i�}18�j�B

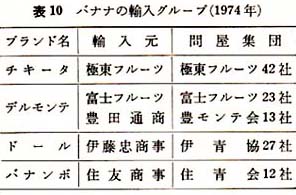

�@�A�����͂����鏤�ЂŁA���ꂪ�ʕ��≮��g�D�����̂ł���B�\10�������悤�ɁA�A�o���͎l���Ƃ��������A�A�����ܑ͌�O���[�v�ɕ����ꂽ�B

�@�f�������e�̃o�i�i��x�m�t���[�c�ƖL�c�ʏ��������������̂ł���B

�@���{�ɒ����āA�`�̕ېőq�ɂŔ����قǎE���̂��߂������i���傤�j�����o�i�i�́A������Η����ɂ��A�A���≮�W�c�̎���o�āA���H�E�z�Ǝ҂ɓn��B

�@�̂��ɏq�ׂ�悤�ɗA���≮�̖����ɂ́A���̓��̎s���ɂ���ĉ��H�E�z�Ǝ҂ɔ�����鉿�i�i�l�l�j�̌���Ƃ����d�������邪�A���ۂɂ͂��̍�Ƃ́A�b�������Ɠd�b�ɂ���z�ōς�ł��܂��B

2 �u���́v���g�ނ�h�ŏn��������

top

�@���H�E�z�Ǝ҂̑��̎d���́A�o�i�i�̏n���i�F���j�ł���B

�@��p�o�i�i�̂��������̎��ォ��A�o�i�i���l�̌��ɓ���ɂ͂��̍�㧂��K�v�������B

�@���{�ł̂��̍�Ƃ́A�g�ނ�h�i�Ǐn���j�ƌĂ�镔���Œg�߂����₵���肵�Čܓ��قǂ�����B

�@���͂���܂Ńt�B���s���ɂ͓�Z��ȏ���s�������A�u�e�̑ォ��̃o�i�i���v�����̂��Ă��鉡�l�́u���M�v�i�݂��̂ԁj�̉������В��̘b���ŋ߂����Ăт����肵���B

�@�u�n��o�i�i�̃��J�^������t�B���s���l���H�ׂ�Ƃ������āA���n�����O�Ŏ���Ĉ�����炢�u���Ă���H�ׂ�������܂���ł��B

�@�v���Ƀo�i�i���̏�Ŋ��n�����Ƃ��ɂ́A�������̐���ɐ����͈ڂ��Ă��܂���ł��傤�ˁB

�@�������A�̏�ŏn�����O�̂��肬��ł����Ă�����������������ł����ˁv�Ƃ������Ƃ��B

�@���{�܂ł̗A�����Ԃ́A���ʃG�N�A�h��������Z���A�t�B���s�������ܓ��A��p�����l��������B

�@�����O�v�܂Ŗ̏�ŏn������Ƃ������Ƃł���A�߂����̃o�i�i�قǂ����������ƂɂȂ�B

�@�������A�ǂ�����ł���A���Ȃ�̎��Ԃ������邩��A�o�i�i�͐������Ɋ���Ƃ��A�m�܂܂łނ뉮����̎�ɂ킽��B

�@���ꂪ�u���́v�ł���B��������F���Ȃ�܂ŏn��������̂����̎d�����B

�@�����A����͗v����ɗL�@���������E�_������ߒ��ł͂Ȃ����A���s�Ɍ����Đi�ނǂ�����u��_���ĐH�ׂ�悢�͂����\�\���͍ŋ߂܂ŁA����Ȃӂ��ɒP���ɍl���Ă����B

�@�Ƃ��낪�l�Ԃ̍D�݂Ƃ������͔̂������B

�@�H����l�Ԃ̌��ɍ��킹�ďn��������ɂ́A�퉷���g�߂������������̂����邵�A��₵�������������̂�����B

�@�������Ȃǂ́A�ǂ��炩�Ƃ����ƁA��₵�ďn��������H���ł���B

�@�o�i�i�̏n���ɂ́A�g�߂�̂Ɨ�₷�̂Ɨ����̍�Ƃ��v��B��܂��ɂ����A�ŏ��͒g�ߎ��ɗ�₷�B

�@�u�̂̂ނ뉮�́A�䏊�ɂ���悤�ȃK�X�R��������������ʼn����A�����Ԃ���ɋN���Ă����āA����̓�����k���A�o�i�i�̎�G��ŏn�������m���߁A���ꂩ��X����ꂽ�B

�@�����Ă���ނ�͎_���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ����邵�A���R�ɃR�����������A�K�X���[�����Ă��邱�Ƃ�����B

�@�悭�������̂��N�������̂ł��v�\�\�������������В����A���Ɗ�ʂɂ₯�ǂ̐Ղ��������B

�@���w�O�́u�c�����v�i���C�v�В��j�́A�u���͉w�O�H���ɓ]�Ƃ����v�Ƃ������A�ꎞ�́m���{��̃o�i�i���グ���ւ����ʕ����n�������B

�@���k�A�k�C���ɋA���q�����́A���ւ̓y�Y�ɂ����Ńo�i�i�����̂ł���B

�@�ނ뉮����o�i�i���d���ꂽ�ʕ����́A�Ƃ��ɂ͎��Ƃނ�ʼn�X�������ďn�����߂����B

�@�u���͋q�̍D�݂��ꗥ�ɂȂ������A�����o�i�i�Ɏ�Ԃ��������Ȃ�����A���Ƃނ�͓��Ă��܂��܂������ˁv�ƁA�o�i�i�ƊE�̎�Ƃ������铌���ʋ���̊���F�h�ږ�͂����B

�@�Y�A�K�X�R��������ɕX���g���ăo�i�i�����܂�����̂��A�ނ뉮�́u���q���`�̋Z�p�v�������B

�@�ނ뉮���ƂɃo�i�i�̖��������������A������͂����m���Ă��Ďd���������߂��B

�@���̓d�C���ŁA�g�߂�̂���₷�̂����R�ɂȂ����̂́A�t�B���s�����̑�ʗA���̎���ł���B

�@���Y�n�̒P��i��E��ʍ͔|���Ə���n�̋@�B���H���������ɐi�s�����B���q���`�̋Z�p���@�B���Ŏ��Ȃ���A

�@����Ȕn���Ȃ��Ƃ����邩�A�ƒQ�����ނ뉮���������Ƃ����B

�@�����̋ߑ�I���ނ�ł��A�J�[�g�����ɓ��ꂽ�܂ܒg�߂ė�₷�Ƃ�����ؓI�ȍH���͐̂Ɠ������B

�@�����ցA�G�`�����E�K�X�Ǝ��C�̒������A�V���ɉ�����Ă���B

�@�G�`�����E�K�X�̗̍p�ŁA�o�i�i�̏n���x�Ƃ͂��܂�W�Ȃ��A�u�܂�Ńy���L��h��悤�ɊȒP�ɐF�����ł���悤�ɂȂ����v�Ƃ����B

�@��p���̓t�B���s������萅�C��H�����B

�@�T�g�E�L�r�̂����ō������p�o�i�i�̃J�[�g�����́A�������z���Ăނ�̒��ŋ���������������B

�@�X�e�����X�̏d�����ŋ��ꂽ���̂ނ낪��Z�����A���l�`�߂��̋����ނ��ŕ���ł���B

�@��㎵�O�N�ɉ��l�s�����z���A������A�s���̉��H�Ǝ҈�Z���������g�������ʼn^�c���Ă���ł��ߑ�I�Ȑݔ��ł���B

�@�����̑��쎺�́A�����炩���d���Ɏ��Ă���B

�@�ނ�̕������ƂɃ��[�^�[������A���݂̉��x�������w�j���ォ�牺����A�������{�̐j���o�āA�����Ə���������Ă���B

�@���Ƃ��A��������l�x����������������ȉ��ɍ~��A�����I�ɒg���������B�������̃h�A�ɂ́u�`�L�[�^�v�̃��x�����͂��Ă������B |

|

�@3 �����肪���C�̌_�� top

�@�A���≮�A���H�̂ނ뉮�A�z�Ǝ҂ɂ́A���ꂼ�ꌓ�Ƃ��Ă���҂����邪�A�����ł͑�܂��ɐ������ĕ���B

�@�����ł����ƁA�A�o���ƗA�����̊ԁA�≮�W�c�Ɖ��H�E�z�W�c�̊ԂɁA��̐[����ڂ�����B

�@�{�͍ŏ��̐}18�́i1�j�Ɓi2�j�̊ԁA�i2�j�Ɓi3�j�̊��ł���B

�@���Ĉ��Z�Z�N�㖖�Ƀ~���_�i�I�Ŕ_�����������n�߂��č���Ƃ��A�A�o���Ƃ��ē��{�̗A�����ɐڐG�������A�O���[�v���Ƃɂ����炩�̑���͂��邪�A�_��ł͎O�̓_�����ʂ��Ă����B

�@�@�����_�������ƁB���Ƃ��h�[���ƈɐ��̌_��́A�X�V�\�̈�Z�N�A�����I�ɂ͓�Z�N�_��ł���B

�@�A�͔|�ʐς��Z�Z�Z�Z�w�N�^�[���i�h�[���Ђ̏ꍇ�j�ɒB����܂ŁA������ł������Ƃ����A�����̋��C�̌_�������ƁB

�@�B���蔃���̉��i�́A���̗]�n�͂��������A���N�̒ʎZ���i�����炩���ߒ�߂����̂��������ƁB

�@�ȒP�ɂ����ƁA�_�������o�i�i���A�O�N�ɖ������i�ł�����ł��������A�������Z�`�N���肩�����Ƃ����_�����B

�@�ǂ����Ă���Ȃɔ��肪���C�̌_�ł����̂��B

�@�i�������������ԂɂȂ��Ďs��̉��i�������錩�ʂ��͂����Ȃ������̂��B

�@���̋^��ɂ��āA���͂��낢��ȃ��x���̋Ǝ҂���b�������A�v����Ɉ��܁Z�`�Z�Z�N��ɑ����Ă����o�i�i�̃u�[�����Ǝ҂����C�ɂ������̂ł���炵���B

�@������u������ł������v�u��Z�N�̒����_��v�ɂȂ����B

�@�u�݂�Ȕ��S���̃I���W������A�������C��������ł��B

�@�O�N�Ɉ�x����A���͎��Ԃ���ƍl���Ă����v�ƌ��≮������������B |

|

�@����Ƀo�i�i�́A�d�ʂ̏�ł����z�̏�ł��A�ő�̗A���ʕ��ł���B

�@���������Ȃ��̂́A�X�̊i�ɂ���������B

�@�ɐ��ɉ�������≮���ʂ̗A���W�c�ɖ�����ʂ邱�ƂȂǂ������������B

�@���x�����̌i�C���A���{�̋Ǝ҂����C�ɂ������B�m���ɓ��{�l�̃o�i�i����ʂ́A��㎵��N�܂ő����Â��Ă����B

�@���{�s��̂��������}�����̍s�������A�o�i�i��ƁA���ɃA�����J�̑����Њ�Ƃ��ǂ̂悤�Ɍ��ʂ��Ă������͕�����Ȃ��B

�@������͏���̑�����ׂ͂ɂ����邾�낤�Ɨ�Âɍl���Ă�����������Ȃ��B

�@�������A����͂Ƃ������A���v�s��̋}���������Y�҂����C�ɂ��������Ƃ͊m���ł���B

�@���{�������x�����ς��܂Ŕ����Ɩ����̂�����A�A�t���ʐς͂ǂ�ǂ��A���͂ŏq�ׂ��悤�Ɍ_��_�Ƃ̊��U���s�Ȃ�ꂽ�B

�@�o�i�i�ׂ͖���Ƃ�����`���A�t�B���s�����{���n��ɒ����̓y�n�_��������邱�ƂɂȂ����B

�@�����_��́A��̓��������Ă���B�ЂƂ͈���Ƃ�����p���B

�@�s��̉��i�����肵�Ă���A�����̌_��́A�t�B���s���̔_�Ɛ��Y�҂ɂƂ��Ă��A���{�̗��ʋƎ҂ɂƂ��Ă��L���ɓ������ɂ������Ȃ��B

�@����́A�����������Ƃ��āA�㗬�i���Y�ҁj�Ɖ����i���ʋƎҁj��ی삷��悤�ɂ��@�\�������낤�B

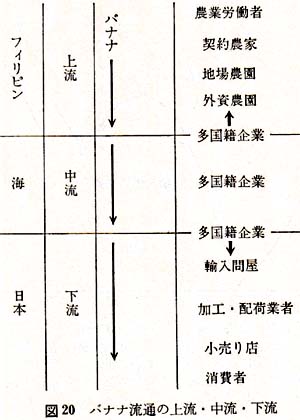

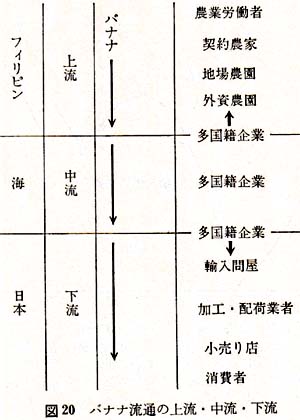

�@�ӂ��߂̍�p�́A�S���t�ɁA���s���ɂȂ����ꍇ�A�㗬�Ɖ����������i�����Њ�Ɓj���瓦����Ȃ��Ƃ����S�����ł����i�}20�j�B

�@�t�B���s���̍`������{�̍`�܂ł��Ȃ��������Њ�Ƃ��A���̕ӂ��ǂ����ʂ��Ă������͕�����Ȃ����A���ۂ̌o�߂��炷��ƁA�����_��́A�㗬�A�����̒����Ǝ҂邩�����ɓ������̂ł���B

�@�͔|�n�Ő��тɂ���č��������グ��Ƃ������Y�h������荞�݂Ȃ���A�s��̓����グ���i�ɔ��f�������A���f�����̂́A���ێ��{�̍I�݂Ȏ���������B

�@4 �A�����i�������l�l top

�@���̎���́A���{�ւ̃o�i�i�����݂ɂ����ĂƂ��B�}18�́i1�j�Ɓi2�j�̊��ŁA�A���W�c�����i�Ńo�i�i������B

�@�Ƃ��낪�A�A���W�c�Ɖ��H�E�z�W�c�̊Ԃł́A�~�J���̂ł�����Ƃ��S�[���f���E�E�B�[�N�O�̓V�C�\��Ȃǂɂ���āA���̓����̓��̑��ꂪ�A���k���Ƃł܂Ƃ܂�B

�@�ׂ��`�ɒ������тɁA�A���≮�Ɖ��H�E�z�Ǝ҂̑�\�����܂��āA�u���x�̃o�i�i�̕l�l�͂�����v�ƌ��߂�B

�@����҂̓������ő�̌��ߎ肾�����B

�@����ɁA�Ԃǂ����̓���N�̂悤�ɁA�u�����́����_���̃o�i�i�͏o�����悢�v�Ƃ����悤�ȓ������炭������ȑ�����������B

�@�A�o�Ǝ҂ƗA���ƎҁA�A���Ǝ҂Ɖ��H�E�z�Ǝ҂̊Ԃɓ�̐[����ڂ�����A�Ɛ�قǏ������B

�@���̐�ڂŗ��N��N�̌_�i�����܂�B

�@���̐�ڂł́A�≮�W�c�Ɖ��H�E�z�Ǝ҂̊Ԃœ��X���i�������B

|

|

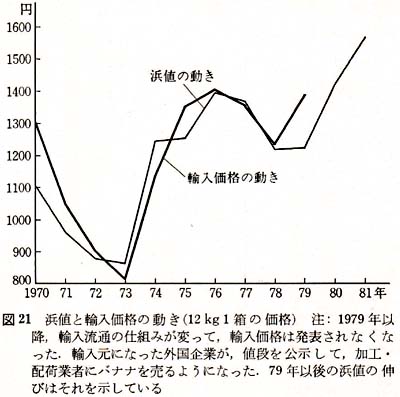

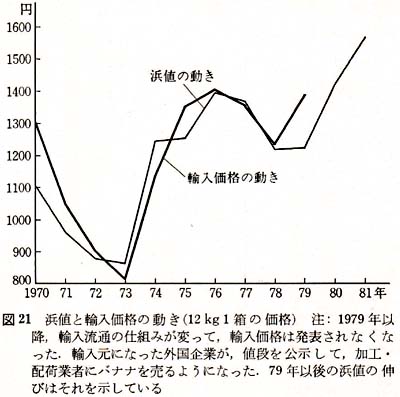

�@�ŏ��̈�Z�N�_��̊ԂɁA�l�l�ƗA�����i�͐}21�̂悤�ɓ������B

�@�i�A�����i�́A���{�̍`�n���̌_�i�ɊłȂǂ𑫂������́B�A���≮�́A������u�����v�Ƃ��Ă���j

�@�l�l�́A�����ΗA�����i����������Ă���B�A���Ǝ҂́A�������l�i�������l�i�ŁA�o�i�i��z�Ǝ҂ɔ������̂ł���B

�@�ׂ����̂ɎO�N�Ŏ��l���~�A�������͎̂��N�ňꎵ�Z���~�A������Z���~�̑�Ԏ��ł���B

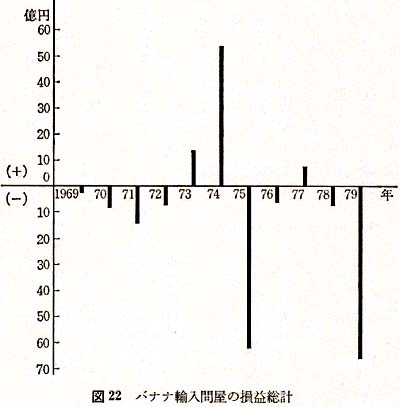

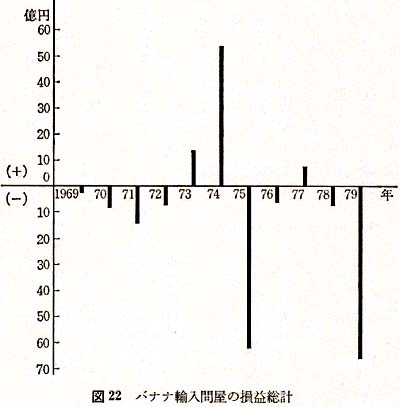

�@�Ԏ��ƍ����̓����́A�}22�̂悤�Ɍ������B�O�o�̋Ǝ҂̎v�f�ǂ���A�u�O�N�Ɉ�x�v�ׂ̖����������A�����̕����͂邩�ɑ傫�������B

�@���������ۂɕ��S�����̂́A�A���W�c�ɎQ�������≮���ł����āA�e���̏��Ђł͂Ȃ��B

�@���Ƃ��A�ɐ��̏ꍇ�A�A�����ʂ͊e�ԊƂ����炩���ߖ��Ă������ɂ���ĕ��z����A�ɓ��������S�����z�ׂ́A���ʂ̎��p�[�Z���g�ɂ����Ȃ��B

�@�ɓ����́A���̕��ɂ��ẮA���̖≮�Ȃ݂ɑ����������낤�B

�@���������Ђ́A�ɐ��̑S�ʂɂ��āA�A���}�[�W�����Ƃ��Ă�������A���R�A���̕��̗��v�̕����傫�������B

�@�l�l�̏㉺�ɂ������Ȃ��A���̗��v�͊m�ۂ���Ă����̂ł���B

�@5 ���Y�͑�����������͌��� top

�@�Ԏ��̌����͒P�����B���{�̏���҂͂��܂�o�i�i��H�ׂȂ��Ȃ����̂ɁA���Y���ǂ�ǂ����̂��B

�@�o�i�i�̏���s�[�N����������N�ɁA���{�l�͈�l��Z�L���O�����\�\�@��{�ꁛ���O�����Ƃ���ΘZ�Z�{�\�\��H�ׂ��̂ɁA���N��̔��Z�N�ɂ́A��l�L���O�����Ɍ������B

�@�t�B���s�����̗A���ȑO�̐����ɖ߂����̂ł���B

�@���{�̏���ҕ����́A��㎵�Z�`���Z�N�ɓ�E�O���{�ɏオ�����B�e�ƒ�̐H��͂���������ē�E�܈�{�ɑ����Ă���B

�@�Ƃ��낪�o�i�i�ւ̎x�o�́A�Z�E����{�Ɍ������B

�@�ŋ߂̓��v�ł́A�L���ȓs�s�l���قǁA�c�ɂ̐l��肪����G���Q���W���i�ƌv�ɐ�߂�H��̊����j�������Ȃ��Ă���B

�@�G���Q���̔��z�ł́A�n�����l�قǐH���ɃJ�l���g��˂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ��������A�����̓��{�Ŏ��Ԃ͋t�ɂȂ����B

�@���{�̉ƒ�́A�o�i�i�������ɁA�����ƒ������j���[�W�[�����h�̃L�E�C��A�����J�̃O���[�v�t���[�c�ɍ��z���J���悤�ɂȂ����̂ł���B

�@�L���ɂȂ��ăo�i�i��H�ׂȂ��Ȃ������{�l�ƁA�o�i�i�Y���ĕn�����Ȃ����t�B���s���l�����т��Ă���B

�@���{�l���L���ɂȂ�ɂ�ăo�i�i�̏���͌���A�����ł̓o�i�i�̐��Y���������B���̂������̕������A�����̉��i�����������B

�@�s��������ɂ́A�@���ʂ����炳�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�L�����Z�������o�債���A���Ǝ҂̗v���ŁA���Y�n�ł́A��㎵���N�ɓ�ܖ��g���A����N�ɘZ���g�����p�������ɂȂ����B

�@���ꂾ����ʂ̃o�i�i���A���ܐ�ɂȂ��Ď̂Ă�ꂽ�̂ł���B

�@��Ƃ́A���~�œ��{�ɗ���Ďs�����������Ȃ��悤�A�������Ď̂Ă��B�܂��Ƃɑ傫�ȎЉ�I�Q��A���ʂ������B

�@�����Ƃ��A���ʂ͑������炠�����B

�@���X��Ƃ́A���{�̕s���v���ɂ͔[�i���������������āA�����Ƃ��͌܊����͂˂Ă�������A���̕��́A�̂Ă��Ă����̂ł���B

�@6 �`����`�܂ł����ێ��{���x�z���� top

�@�o�i�i�̉��i���A�`�n���̉��i����A�����艿�i�܂łǂ̂悤�ɏオ���Ă��邩��ǐՂ��Ă݂悤�B

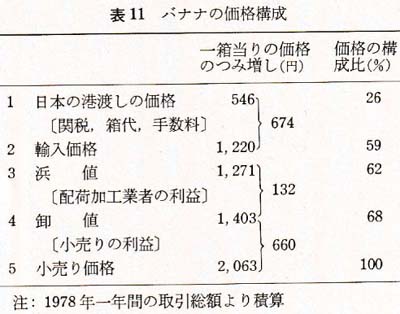

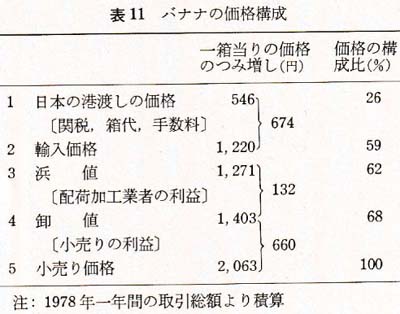

�@�\11�����ė~�����B�e�i�K�̒l�オ�蕪�́A���̒i�K�������Ǝ҂̗��v���B

�@���Ƃ��A���l�Ə����艿�i�Ƃ̊ԂɘZ�Z�Z�~�̒l�オ�肪���邪�A���ꂪ���S���̗��v�ł���B����͈�L���O�����ɂ��Č܌܉~�̗��v�ƂȂ�B

�@�`�n�����i�i�b�s�h�e�g�^���ی������ݓ����i�j�ɒ��ӂ���K�v������B

�@���ێ��{�̔_���Y�Ƃ��A���荞�ݐ�̗A���Ǝ҂ɒ���̂́A�������̍��̒��`�n���̉��i�ł���B

�@���ێ��{�����{�܂ʼn^��ł��Ĕ�����鉿�i���B

�@����ƑΏƓI�ɁA���ێ��{���t�B���s�����ɐ�������Ƃ��Ɏg���̂́A�t�B���s���̍`�n�����i�i�e�n�a���{�D�n�������i�j�������B

�@���ۂɂ́A�t�B���s���`�ɂ������n���́A�����Њ�Ƃ̎q��Г��m�̊Ԃōs�Ȃ���B

�@���Ƃ��A�X�^�b�t�B���R�ЂƃL���b�X�����N�b�N�E���[���h���C�h�ЂƂ����悤�ɁB�i�l��9�̐}11�Q�Ɓj |

|

�@������e�n�a���i�ɂ�����ɂ́A�t�B���s���Ǝ҂͎Q�����Ă��Ȃ��B

�@���̉��i�����p�����̂́A�[�����i���̎��ɁA�O����Ƃ��A�n��_����_��_�ƂɁu�����ɉ�Ђ��ׂ������Ȃ����v���������ꍇ�ł���B

�@���i�ړ]���s�Ȃ��Ă��邩��A�e�n�a���i�́A�t�B���s���͔|�҂ɂ������ĉˋ�̂��̂ł����Ȃ��A���܂����Ƃ��ē����Ă���B

�@�t�ɁA�u���{�o�i�i�A���g���v���A�˂Ɉ��p����̂́A���{�̍`�ɂ�����b�h�e���i�ł���B

�@���{�̍`�܂ʼn������o�i�i�̉��i���B

�@�������{�̋Ǝ҂��ǂ����Ă��o�i�i��~�����āA����܂ŏo�����Ĕ������A�����̑D�Ŏ����A��d�g�݂ɂȂ��Ă�����A�A���g���́A�e�n�a���i�v�̏o���_�ɂ��Ă������낤�B

�@��g�I�ɂ����A���{�̋Ǝ҂ɂƂ��ăt�B���s���E�o�i�i�͂����܂Łu�A�o���ꂽ�o�i�i�v�ł����āu�A�������o�i�i�v�ł͂Ȃ��B

�@�t�Ƀt�B���s���ɂƂ��ẮA����́A���ł��O���������Ă����o�i�i�Ȃ̂��B

�@���Y���Ə���̊ԂŁA���i�̈Ӗ������̂悤�ɋt�]����̂́A�C�݂���C�݂܂ł��A�����Њ�Ƃ��x�z���Ă��邩�炾�B

�@���ꂪ�ނ�̋��݂̂ЂƂ��B�����ЂƂ̋��݂́A�Z�A���͂ŏq�ׂ��悤�ɁA�ނ炪�_�ƂƘJ���҂���̓I�ɔ����Ă��邱�Ƃ��B

�@������x�A�\11�ɖ߂�B����҂��x�����ꔠ��Z�Z�O�~�̂����A��Z�p�[�Z���g�����C�O�ɑ�������Ȃ��B

�@�l���̎O�́A���{�����ɗ�����B���̈Ӗ��ł́A�o�i�i�̉��i�\���̎�v�����͓��{���ɂ���B

�@�������A�����ɗ�������z�́A�`���甪�S���܂ł̊Ԃŕ��U����Ă��܂��A�X�̋Ǝ҂ɂƂ��ăo�i�i�͉c�Ƃ̎�v�������߂Ă��Ȃ��̂ŁA�W�҂́A����𓌓�A�W�A���痬�ꂱ�ޕx�̌b�݂Ƃ͈ӎ����Ȃ��̂��B

�@���Y�n�̌o�c�`�Ԃ͑��l�ł���A���ɊO����Ƃ̃R�X�g���e���s���Ȃ̂ŁA�u�o�i�i�̉��i�\���v�́A���Y�҂������҂܂ōׂ����ς݂����Ă���͕̂s�\���B

�@�������_��_�Ƃ̏ꍇ�A���̎��_�i��㎵���N�j�ŁA�ꔠ�̔[�����i�́A��ꎵ�Z�~�������B

�@����͓��{�̏���҂̎x�������z�̔��E�O�n�[�Z�\�g�ɂ����Ȃ�Ȃ��B

�@�_�Ƃ͂��̂����A�l���̎O��O��̌����߂ɓV���������̂ŁA�ނ炪���ۂɎ�ɂ���͓̂�p�[�Z���g�قǂ��B

�@��w���X�[�p�[�œ�Z�Z�~�̃o�i�i������A���̂����l�~���_�Ƃ̎�ɓ������Ƃ������ƂɂȂ�B

�@���p�[�Z���g�Ɠ�Z�p�[�Z���g�̍��܂�ꔪ�p�[�Z���g���O����Ƃɗ����B

�@���{�����ɗ����鎵�l�p�[�Z���g�Ɋr�ׂ�ƕs���̂悤�Ɍ����邪�A������l�̊�ƁA���ɕč��n�O�Ђ��������Ă���̂�����A�ނ�̎�蕪�͑傫���B

�@�Ɛ�Ƃ������x�����{��`�o�ςł����ɑ傫�Ȗ������ʂ������킩��B

�@7 �A���≮�W�c�͉��U top

�@�ǂ�ȂɗA���≮���y�V�I�ł������C�������Ă��A����ȏ�̑��͕�����Ȃ��Ƃ������E����㎵��N�A��Z�N�_��̍X�����ɗ����B

�@�����Ă��̎��A�ʕ��≮�́A�l���ƂƂ̌_��𓊂��������̂ł���B�≮�W�c�͉��U���A�]���̕l�l���Ȃ��Ȃ����B

�@�l���Ƃ́A�����ׂ̉��D�Œ������тɔ������炾�ƌ������āA�≮�̔������҂��ƂɂȂ����B

�@���{�̎s��ɂ��킹�āA�l���Ƃ�����悤�ɂȂ����̂�����A���x�́A�ނ炪���X�N�S���邱�ƂɂȂ����B

�@���̑傫�ȕω�����㎵��`���Z�N�ɋN�����B

�@���ʂ́A�͂����肵�Ă���B�l���Ƃ̌������i�́A���Z�N�ȍ~�ǂ�ǂ�オ���Ă���B

�@�����Њ�Ƃ́A���ꂾ���o�i�i�̎������݂𐧌������̂ł���B�ɂ̂����Ȃ��o�i�i������A���Y�𐧌�����ȊO�ɂȂ��B

�@�A���W�c�̉��U�ƂƂ��ɁA�A�o�S���Ă��������Њ�Ǝl�Ђ����{�����ɏ�荞��ł����B

�@�����Ƃ��Z�F�͓��{��Ƃ����A���i�C�e�b�h�E�u�����Y�Ђ́A�ŏ�����q��Ђ̋ɓ��t���[�c�ɉׂ��������Ă�������A�����ɂ́A�f�������e�Ђƃh�[���Ђ̓�Ђł���B

�@�l���Ƃ��A����A�����̗��ʕ���̂ǂ��܂Ői�o���Ă���̂��͕�����Ȃ��B�ÁX�Y�X�̏����X�܂ł̑S�o�H���������邱�Ƃ͂ł��Ȃ����낤�B

�@�������A�n�悲�Ƃɉ��G�Z���^�[��݂��A��ʂɈ����X�[�p�[�Ɠ���̂ł͂Ȃ����B���c���Ă���ނ뉮�����́A���������Ă���B

�@�Z�Z�N��ɑS���ɖ��O�Z�Z���������o�i�i�ނ�́A���Z�N�㖖�ɂ́A�Z�Z�Z���Ɍ������B

����������́A���H�̍������ł����āA�j�Y�҂��o���킯�ł͂Ȃ��B���Ƃ��Ή��l�ł́A��Z���̂ނ뉮���A�O�q�̂悤�ɁA�ꌬ�̋ߑ�I�Ȃނ�ɏW���ꂽ�B

�@�A���≮���A�傫�����������X�͂��������A�Ԃꂽ��͏��Ȃ��B�ǂ̖≮���A�o�i�i�����������Ă����̂ł͂Ȃ��������炾�B

�@���H�E�z�Ǝ҂́u���M�v���A��Z�X�̏����蔄�グ���܂߁A�N���\�����~�̂����A�o�i�i�̈������́A�l���ܐ疜�~�قǂɂȂ��Ă��܂����B

�@���S����ʕ��X�ȂǏ�����̒i�K�ł��A�����A�����o�i�i�̗ʂ́A����Ɍ����Ă��Ă���B

�@������̍L���ŁA����ǂ�Ȃɔ���Ă��A���������ꔠ��܁Z�Z�~�̓����B�O���̗��v���݂Ă��A��܁Z�Z�~�ɂ����Ȃ�Ȃ��B

�@�����ʐςł������������A�y���l�A�ܔ{�͉҂���Ƃ����B

�@���ǁA���{�̋Ǝ҂̂Ȃ��ɂ́A��Z�N�_��̃t�B���s���E�o�i�i�����ő��������l�����������A�v�����ɂ͂Ȃ炸�ɍςB

�@���R�͊ȒP�ł���B�o�i�i�����ŐH�ׂĂ���Ǝ҂͂قƂ�ǂ��Ȃ���������ł���B

�@�����Č_��X�������������A�A���≮�́A�l���ƂƂ̊W�������A�댯���S��ԏサ���B

�@�o�i�i�́u�O�N�Ɉ�x����v�̂������͂Ȃ��Ȃ�A�����ɐ����ȗ��v�������Ĕ���n���ȏ��i�ƂȂ��Ă������B

�@8 �Čn�O�Ђ��������H�����ނȂ��� top

�@����ł́A�l���Ƃ͂ǂ��ς������낤���B����܂œ��{�̐ʊԉ��������Ă����댯���S���A�ނ�݂͂�����ׂ����ƂɂȂ����B

�@�������A����܂ł̕l�l�ɓ��鉵�l�i�l���Ƃ̌������i�j�͋}���ɍ������Ă����i��Z��y�[�W�̐}21�Q�Ɓj�B

�@������ނ�́A�m���ɗ��v���蒆�ɂ��Ă���B

�@�t�ɂ����A���X�N����{�Ǝ҂ɕ��킹�Ă��钷���_��̊Ԃ́A�����Ȃ��i������{�s��ɟ������݁A�_�������̓o�i�i�̗����ʂ����炵�āA�s���������ۂ����Ƃ�������B

�@��㎵���N�Ɏ��Z���g���������t�B���s�����̗A���ʂ́A����N�ɘZ�l���g���Ɍ������B

�@���̊ԂɁA���ʐ��x�̕ω����N�������B�l���Ƃ̓��{�s��ɂ�����V�F�A�͂ǂ̂悤�ɕς������낤���B

�@�A�����ʂ͌���������ǂ��A�t�B���s���E�o�i�i�̔�d�͑������B

�@�����Ďl�Ђ̃V�F�A�͎����p�[�Z���g���甪�Z�p�[�Z�\�g�w�ƍ��܂����B

�@���Ƀh�[���Ђ̐L�т͑傫����l�p�[�Z���g����O�j�p�[�Z���g�ւƃV�F�A���g�����B

�@�Z�F�́A���N�x�Ƃ���p�[�Z���g�ŁA���ΓI�ɒ�����Ă���B

�@�A���≮�W�c�̉��U�ƂƂ��ɁA�Čn�O�Ђ����{�s��ւ̐H�����݂������������̂ł���B�@���{���̔s�k�͗�R�Ƃ��Ă���B

�@����ł͒N���E�������̂��B��p���A�G�N�A�h��������d�����炵���B���ɃG�N�A�h���E�o�i�i�̌�����͌������B

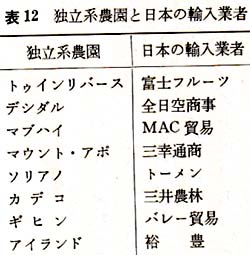

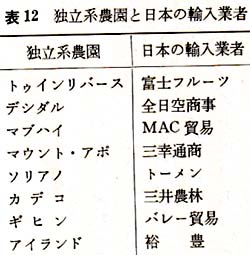

�@�����A�ő�̔�Q�����̂́A�o�i�i���Y�ʂ̏��Ȃ��t�B���s���̓Ɨ��n�_���ƗA���≮�����т�����Q�ł����i�\12�j�B |

|

�@�����̊�ƏW�c�́A�����N�ɂ́A���{�s��̈��p�[�Z���g���߂Ă����B

�@���ꂪ����N�ɂ́A�܃p�[�Z���g�ɗ������B

�@�}�u�n�C�i�l�`�b�f�Ձj�A�f�W�^���i�S�����j�́A�����I�ɏ������~������B

�@�}�E���g�E�A�|�i�O�K�ʏ��j�������ʂ����炵���B

�@�u�f�������e�v�������L�c�ʏ���S�����̂悤�Ȋ�Ƃ��A�o�i�i�����ɓo�ꂷ�邱�Ƃ�s�v�c�Ɏv���l���������낤�B

�@�L�c�͂����܂ł��Ȃ��g���^�A���{�ő�̎����ԃ��[�J�[�����A�S����́A���{�̍������^�q��Ƃ����炾�B

�@�����ɂ͓�Ђ̊�Ɛ헪���B����Ă���B

�@�g���^�́A���{�̃t�B���s����������𗘗p���A�V���̃V���x���I�����̃f���^�ЂƑg��ŁA��p�Ԃ̔̔���L���Ă���B

�@�}�j���ɂ�����ނ�̃G���W�������H��́A�t�H�[�h�Ђ������������点��قǂ̂��̂��B

�@�L�c�ʏ��̃o�i�i�����́A����Ȃ�̗��v�������Ă��邾�낤����ǁA�����炭�͂��ꂪ�{���̖ړI�ł͂Ȃ��A�e��̉ƎY�������ō\������Ă���t�B���s���x�z�w�ɒm�Ȃ��Ԃ₵�Ă������������ł���悤�Ɏv����B

�@�S�������悤�Ȏ���A�S����ɂ�����B�S����́A���{�q�Ɛ肵�Ă��鍑�ې��Ɋ��荞�����ƌՎ�ἁX�Ƒ_���Ă���B

�@���Z�N�ォ�瓌��A�W�A�Ƀ`���[�^�[�ւ����n�߂Ă��邵�A�z�e���ɂ��������Ă���B����܂����ۓI�ȕz�w�̂��߂̏����������Ƃ����悤�B

9 �t�B���s���E�o�i�i�̈�㎵�Z�N��

top

�@���{�̃t�B���s�b�[�o�i�i�s��́A��㎵�Z�N�����Z�N�������Đ�������A�Ō�̔N�A��㔪�Z�N�ɑ傫����炢���B

�@���̏o���ɂ́A����ɐ旧�Z�Z�N��̓��{�o�ς̍��x�����ƃo�i�i�E�u�[�����傫���e�����Ă���B

�@�ЂƎR���Ă悤�Ƃ����≮�̔M�C���A���d�Ȓ����_��B

�@�{���Ȃ���H�E�z�׃}�[�W���ɂ����ÂĂ���ׂ��ނ뉮���Z�Z�N��Ɉ�O�Z�Z�X���������̂́A�M�C�ɂ��Ă�ꂽ�҂��ˋ�̃_�~�[�Ƃ��ēo�^����Ă������炾�Ƃ����B

�@���ꂪ�Z�Z�Z�X�Ɍ������̂́A���̐�����������Ď̂Ă����炾�Ƃ������悤�B

�@���{�̗��ʏ���Ƃƕč��̎O���ƂƂ�����g�Œ����I�Ɍ��āA����ǂ��Ȃ邩�͕�����Ȃ��B

�@�������A���{�̋Ǝ҂��v������Ȃ������̂́A�����ɕ��U�̈��S�ق����������炾���A���{�o�ϑS�̂̔ɉh�����������炾�B

�@�≮�Ƃ��đ��̏��i�̈����ʂ��ӂ₹�����A�ň��̏ꍇ�ł��A�ނ�̓y�n������A�ʂ̏����ɓ]�Ƃł����̂ł���B

�@�����Č��ʂ��炢���A�����Њ�Ƃ́A���{���ʎs��ւ̐i�o���ʂ����B

�@���{�̖≮���u�O�N�Ɉ�x�v�ׂ̖��ɓq�������A�ނ�͂��̓q���ɏ���i���݂�����������Ă����B

�@�������ɔ����Ƃ����ɓ������_��������̂�����B

�@���������Њ�Ƃ́A��Z�N�̊ԂɁA�t�B���s�����Y�҂ւ̎x�z��L���Ă����B

�@�ނ�͖��[���i�𑀍삷���i���l�����Ă����̂ł���B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |