|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@�����@���

�́@�����Њ�Ƃ̐헪�́H�\�\�t�B���s�����{�Ƃ̌��т���

�@�V���̃o�i�i�͔|�́A�A�o�ւ̏o���̂Ƃ���Ŏl���ƂɏW��Ă���B

�@���{�s��܂Ŏ���ɓ���Ē������I�Ɍ���A�o�i�i�Y�Ƃ̎d�g�ݗ����Ɏ����`�ł���B

�@�����������܂ł��Ȃ��l���Ƃ́A�����|�����A���{�s���Ɛ肵�悤�A�Ƌ��������Ă��邩��A���ꂼ��Ǝ��̐헪�����āA���̂�������Ă���B

�@�e�Ђ̏ꍇ�ɂ��āA���ꂩ�珇�Ɋώ@���Ă݂悤�B

�@1 �^�f�R�_���ƌ����i�C�e�b�h�E�u�����Y��

top

�@���i�C�e�b�h�E�u�����Y�Ђ́A���Z�Z�N��͂��߂Ɉ�x�A�_�x�R���Y�n�̓y�n��d���悤�Ƃ��Ď��s�����B

�@���̌v��́A�f�������e�Ђ�h�[���Ђɂ͒x����Ƃ������A���Z��N�A�s�����̂悤�ɑ��𐁂��������B

�@����̓_�y�R���Y�n�ɗאڂ���y�n�̑�n��A���g�j�I�E�t���C�����h�Ǝ�����Ԃ��Ƃɂ���ĉ\�ƂȂ����B

�@���܁Z�N�ɐ������肬��̈�Z��l�w�N�^�[������Ă����t���C�����h�́A�^�f�R�_����A��Ƃ��ăA�o�J�����͔|���Ă����B

�@���@���[�v�̕��y�Ŗ��̐��E�s�������悢��ᗎ���Ă����Z�Z�N��́A���傤�����{�����o�i�i����̖��J���ɂ������Ă����B

�@�ނ͈���Ń_�x�R���Y�n�ƌ_�������œy�n���m�ۂ���Ɠ����ɁA�����ł́A���i�C�e�b�h�E�u�����Y�ЂƂ̊ԂɃo�i�i�̔[���_������B

�@�ނ͔����ڂȂ��h�[���ЂƂ������ė��Ђ�V�т�ɂ����A���̏�Ń��i�C�e�b�h�E�u�����Y�Ђ�I�B

�@�p�i�}����L���x���f�B�b�V������Ƃ�A����������c�����J���Ă���B

�@���͂₱�̎����ɂ́A�_�ے����̃��J�^����o�i�i�̗A�o�͖�����ɂȂ��Ă��܂����B

�@�_�y�R���Y�n�ƃ^�f�R�_���̃W���C���g�E�y���`���A�_��A�����҂̂����u���v���z�_��v�́A�X�V�������̊��Ԉ�ܔN�A�Y�����́u��Y�ҍX���v��v�ɏ]���Ĕ_������Y�҂��ٗp����̂ƂЂ������ɁA���Y�n�̓y�n���J���ł���A�Ƃ������̂������B

�@����Ƀ_�y�R���Y�n�͒n��Ƃ��Ĉ�w�N�^�[���ɂ��N�z��܁Z�x�\�A�o�i�i�ꔠ���L���O�����j�ɂ����E��y�\�̗��v���z���邱�ƂɂȂ��Ă���B

�@�^�f�R�_���́A��Y�҂�J���͂Ɏg���ĉc�����Ƃ��s�Ȃ��A�������O���̑����Њ�ƂƂ��g�A���ɂ��܂�Ȏ��Ƃ������B

�@���Z��N�Ɏ���w�N�^�[���������^�f�R�_���̐A�t���ʐς́A���Z�N�ɂ͎l�܁Z�Z�w�N�^�[���Ɋg�債�Ă���B��Z�{�̐����ł���B

�@�������A���̊g��͌Â�����̏Z���ɋ]���҂B

�@�فX�Ƃ��ēy�n���k���Ă����A�^�����Z�Z���т��A�u�������ҁv�u�s�@�苒�ҁv�Ƃ��āA���̕⏞�����炦���A�����Ă������B |

|

�@����ł͒�����J���҂����łȂ���ē����A�����ł́A���̎d�g�݂��炳���͂����o����Ē���ꂽ�����푰�������̂ł���B

�@���i�C�e�b�h�E�u�����Y�ЂɂƂ��āA���̒�g�͂ʂ��ŖA�������낤�B

�@�Z��N�̒����Ŋ�������y�n���A�������܂Ƃ܂��Ċm�ۂł����B

�@���Y�̓t�B���s�����ɂ܂����A�o�ɐ�O����Ƃ����ŏ��̕��j����ʂ��ꂽ�B

�@���Ђ́A�t���C�����h�̃^�f�R�_���Ƃ����g��ł���B

�@���̈Ӗ��ł́A���Ђ̒n��_���ƌ_���f�������e�Ђ⑽���̌_��_�Ƃ����������h�[���Ђ����A�͂邩�Ɍo�c�������������肵�Ă���B

�@�ł������Ȏ�Y�ҘJ���͂𗘗p�ł��邱�Ƃ��A���Ђ̓��T�ɂȂ������낤�B

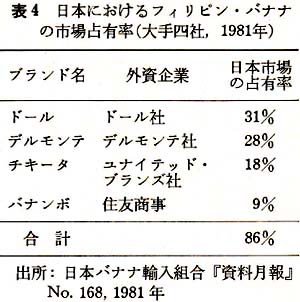

�@���ꂪ���{�s��̈ꔪ�p�[�Z���g���x�z����u�`�L�[�^�v�̐��Y����ł����i�\4�j�B |

|

�@2 ��n��t���C�����h�̉��� top

�@�O���_���̂ǂ���A�h�[���Ђ̎q��ЁA�t�B���s���E�v���~�A���E�v���_�N�c�Ђ̊��傪�����悤�ɁA�������͂Ɛ[�����т��Ă���B

�@�^�f�R�_���́A���̓_�ł��A�����Ƃ��L���Ȑl���W�ɂ���B

�@�t���C�����h�́A�}���R�X�哝�̂Ɠ����A���\�����C���R�X�n���̏o�g�ŁA�]��R�������̎�����Ŏ��ƊE�ɓ������B

�@�_�o�I�ɐ��͂�L�����̂́A���̒n��ɂ�����t�H�[�h�����Ԃ̔̔���������ł���B

�@�^�f�R�_�����̃t���C�����h���ɂ͓l�̏Z�����Z�݁A���ݒn�p�i�{�S�̑I�������E����B

�@�����ăt���C�����h�́A���̒n���ɂ�����^�}�\�\�Ƃ����Ă��A���������̉��Ŗ�}�͕��E����Ă��邪�\�\�̈ψ����ł���B

�@���X�������A�����푰���œ���Y�܂���}���R�X�����ɂƂ��āA�t���C�����h�́A�~���_�i�I�ɂ�����傫�Ȏx�����͂ł���B

�@�^�f�R�_���̊J���ɂ́A���{�@�ւ̃g���N�^�[��g���b�N���ɂ��݂Ȃ��������ꂽ�B

�@�������^�f�R�_���́A�_�o�I�`�ɂ����Ƃ��߂��Ƃ������_������A���̊Ԃ��Ȃ�������y�n�̐l�Ԃ́u�^�f�R�X���v�Ƃ���Ă�ł���B

�@�A���R�X�g�̓_�ł��A�^�f�R�_���́A�����Ƃ��n�̗��Ă���B

�@��㎵���N�̃^�f�R�_���̕����ݎ��{�͎l�Z�Z�Z���y�\�i���~�j�A���̔��l�p�[�Z���g���t���C�����h�v�Ȃ������Ă���B

�@���ܔN�A���_���̊����z���́A�z�ʂ̈�Z�{�������B�t���C�����h�́A���Ɨp�W�F�b�g�@�u�T�C�e�[�V�����v�Ő��E���т��邭�B

�@�d�����Ƃ���Ȃ��_���J���҂̉Ƃ������Ƃ����̂ɁA�^�f�R�̎������ł͊e��̖����@�킪�A��l�̎w�߂ɔ����Ă���B

�@�^�f�R�_���̈�㎵���N�̐A�t�����ʐς͎l�܁Z�Z�w�N�^�[���A���̂����O�l���Z�w�N�^�[�����_�y�R���Y�n�ł���B

�@�����Ŏ�Y�҈�܁Z�Z�l���܂ޘZ�Z�Z�Z�l�̘J���҂������Ă���B

�@3 �f�������e�Ђƒn��_����Ђ̌_�� top

�@����ɂ������ăf�������e�Ђ́A�q��ЁA�t�B���o�b�N���i�t�B���s���E�p�b�L���O�E�R�[�|���[�V�����j��ʂ��Ēn��_����Ђƌ_���B�@�C�z�A�}�[�X�}���A�`�l�r�A�a�b�\���A���o���_�C�A�t�@�[�~���O�^�E���A�G�o�[�O���[���A�f���^�A�m�o�r�X�^�̋�_���ł���B

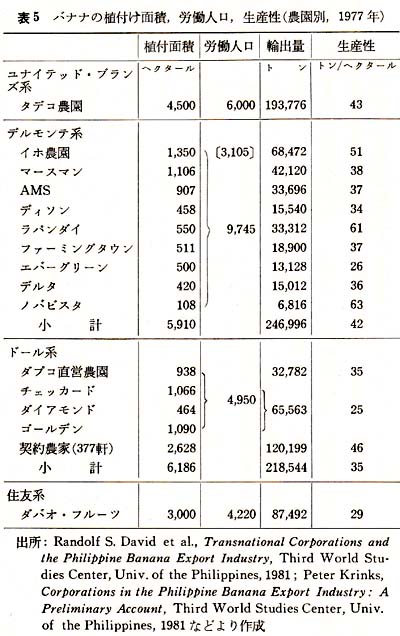

�@�����N��Ђ̐A�t�����ʐς͌܋��Z�w�N�^�[���A�ٗp�J���ҋ㎵�l�ܖ��A�����Y��ܖ��g���������B

�@�f�������e�Ђ́A�O�̌_���ɂ���Ēn��_����ЂƂ̊W���挈�߂Ă���B

�@�@�o�i�i�w�l�_��A

�@�A�Z�p�T�[�r�X�_��A

�@�B�Z���_��A�ł���B

�@�ȒP�ɂ����A��Ђ��[������o�i�i�ƂЂ������ɁA�f�������e�̎q��Ђł���t�B���p�b�N�Ђ��엿�A�E���܁A�o�i�i�E�R���h�h�[���p�̃r�j�[���Ȃǂ̋Z�p�Ƌ��Z�����d�g�݂ł���B

�@���̓_�ŁA�O���_���Ǝ��ۂ̐��Y�҂̊W�́A�ǂ̊�ƌn�������ł���B

�@��_���ƃf�������e�Ђ́A�����Ɣ�����̊W������A���҂̊Ԃɂ́A���R�A�o�i�i�̉��i�ɂ��đΗ�������B

�@�������A���̔[�����i�̌���́A�o�i�i�̎s���������ɔ��f���Ȃ��悤�ɂ��߂��Ă���B

�@��_���ƃf�������e�Ђ́A���N�̔[�����i�������Ď挈�߂�B

�@�����A�����[�������o�i�i�̐��Y�R�X�g���v�Z�����������߂��Ă���B

�@���̕����Ōv�Z�����R�X�g�Ɨ\��[�����̊ԂɈ�Z�p�[�Z���g�ȏ�̂Ђ炫���o�����A���҂͉��i�ɂ��čČ��ɓ���B

�@�[�����i�́A���R�A�����̎s���\�z�����ߋ���N�̎��т��������f����B

�@�Ƃ��낪���Y�R�X�g�́A���̂ǎx����ꂽ�l�����엿��ɂ���Ē�܂�B

�@�엿���l������N�Ԍ_��ł��炩���ߎ挈�߂��Ă���Ȃ�A��_���ƃf�������e�Ђ̌����́A���������������Ƃ����邪�A���ۂɂ͂����ł͂Ȃ��B

�@���Ƃ��Έ�㎵�O�N�̑�ꎟ�Ζ��V���b�N�ȗ��A�Ζ����i�ł���엿��E���܂̉��i�����������B

�@������A���̕����͐��Y�҂̑��ɂ���߂ĕs���ɂł��Ă���B

�@�������\��[�����i�́A���X���X�̎s���f���Ă���̂ł͂Ȃ�����A���Y�R�X�g���[�����i����Z�p�[�Z���g�ȏ�����܂�邱�Ƃ͎��ۂɂ͂��蓾�Ȃ��B

�@���Ƃ��Γ��{�̉ʕ����s��Ńo�i�i�̎��v�������A�s���������������ł��\��[�����i�͂��̎����f���Ȃ��B

�@�]���āA���̕����́A���Y�҂̑�������Z�p�[�Z���g�������ɂ�����������B��Z�p�[�Z���g�ȓ��̑����́A���Y�҂̕��S�ł���B

�@���̑��ɂ��A�n��_���ɕs���ȏ���������B

�@���Ƃ��Ύl�p�[�Z���g�̗A�o�ł́A���Y�҂ł���n��_�������S���Ă���B

�@�O���_���̎�v�ȋ@�\�͗A�o�ɂ���̂ɁA�ł���B����́A�f�������e�Ђɂ����炸�A�ǂ̊�ƌn������l�ł���B

�@�n��_���傪�ǂ����Ă��̂悤�ȕs�����ȕ��S��ۂ̂��A���ɂ͂킩��Ȃ��B

�@�u�o�i�i�i�C�̃o�X�ɏ��x���ȁv�Ƃ����C�����x�z�����Ƃ����l�����Ȃ��B

�@���Y�҂��x�����Z�p�T�[�r�X���̌v�Z���A�ނ�ɕs���ɂȂ��Ă���B

�@�ꔠ�ɂ�������A�Ƃ����`�ł��߂��Ă��邩�炾�B

�@�o�i�i�̐��Y���ɂ͂���߂đ傫�ȍ����o��B

�@��_���̂����A��w�N�^�[������̎��n�̍ō��̓m�o�r�X�^�_���̘Z�O�g���A�Œ�̓G�o�[�O���[���_���̓�Z�g���ł����i�����N�j�B

�@�����A�������������Đ��Y�����߂Ă��A�_�����́A���ꂾ���悯���Z�p�T�[�r�X�����x���킳���B����͐��Y�ӗ~�����������ł���B

�@�������A�t�B���s���̐��Y�҂́A�u�A�o�o�i�i�͔̍|�Z�p�������ɍ��x�Ȃ��̂ł����Ă��A��Z�N������Ίo���Ă��܂����̂��v�Ƃ����Ă���B

�@�܂�Z�p�T�[�r�X���́A�w�Z�𑲋Ƃ��Ă��x�����Â��Ȃ���Ȃ�Ȃ����ӂ̂悤�Ȃ��̂��B

�@���W�r�㍑�̍H�Ɖ��ł́A��i������̋Z�p�ړ]���L�����Ƃ����Θ_�����Ă���B

�@���������ɂ́A�����Њ�Ƃ́A�Z�p�K���ɔ��i�v�I�Ȕ������ۂ��Ă���悤�Ȃ��̂ł���B

�@�s���������ɔ��f���Ȃ����i����������A�Ə������B

�@�������A���{�̗A�����i���ǂ��������ɂ́A���̗��f�����Y�҂ɕ��z���������A���p�ӂ���Ă͂���B

�@���{�̍`�p�n���̉��i����f�������e�Ђ̃R�X�g�������������v����A���̈ꔼ�Y�҂ɊҌ�����̂��B

�@���R�A�s���������������̑����́A���Y�҂����S���邱�ƂɂȂ�B

�@�������A��ŏq�ׂ�悤�ɁA���Z�N�ɓ��{�́A�o�i�i���ʐ��x�����ĕҐ������܂ł́A�A�����i���N�Ԍ_��������A�\�z�O�̗��v���o�����Ƃ͂Ȃ������B

�@4 ���i�ړ]�A�Z�����x top

�@�����ЂƂA���i�ړ]�̖�肪����B

�@����́A�d�C���i�̕��i�A�o�Ȃǂő����Њ�Ƃ���p���闘���B���̎�i�ł���B

�@���Ƃ��A���{�̉Ɠd���[�J�[�`���A���i���p�̎q��Ђa�Ő��Y���A�����Đ��i��g���ĂĂ���Ƃ���B

�@���i�̎����͓��{�̐e�H��ɒ��������̂����A�x�����́A�ŋ��̈������`�̎q��Ђb��ʂ��čs�Ȃ���B

�@��p�̐��Y�R�X�g����Z�Z�~�������Ƃ��āA�a�͍��`�̂b�Ɉ�Z�Z�~�Ŕ���A�b���e��Ђ`�Ɉ�Z�Z�Z�~�Ŕ���B

�@��p�ɂ͈�Z�Z�~�̑����A���`�ɋ�Z�Z�~�����v���~�ς����B

�@���̉��i�ړ]���A�o�i�i�f�Ղł��s�Ȃ��Ă���悤���B

�@�u�悤���v�Ƃ����܂��Ȍ����������ł��Ȃ��̂́A���i�ړ]�������Њ�Ƃ̏d��ȉۑ�ɂȂ��Ă���̂ɁA��������ۂɏؖ�����̂́A����߂Ăނ����������炾�B

�@�[���[���Z�u���������{���������������ېŖ����ł��o�����Ȃ����Ƃɂ́A���S�ȏؖ��͂ł��Ȃ����낤�B

�@�o�i�i�̉��i�ړ]�ɂ��ẮA�ԐړI�ȏ؋�������B

�@�o�i�i��p�̗①�D���_�o�I�Ɠ��{�̊e�`���s�X�g���������Ă��邪�A�ǂ̊�Ƃ��f�Վ�`�̌��ς́A���`�̎q��Ђ�ʂ��čs�Ȃ��Ă���B

�@�t�B���p�b�N�Ђ́u�f�������e�E�C���^�[�i�V���i���Ёv�A�h�[���Ђ́u�L���b�X�����N�b�N�E���[���h���C�h�Ёv�A���i�C�e�b�h�E�u�����Y�Ђ́u�`�L�[�^�E�C���^�[�i�V���i���Ёv�𗘗p���Ă���B

�@�������n�Œ��������ہA�n��_����̂ЂƂ�́A�u�u�����Z����ʂ��Ď������邱�Ƃ����Ă���v�ƌ���Ă����B�@�ǂ����ăx���M�[�����p�����̂��A�����Ȃ�ƒǐՂ͂��Ȃ�ނ��������Ȃ�B

�@�����������i�ړ]�̖�肪���邩��A�f�������e�Ђƒn��_���̊ԂɁA�������z�̕��������܂��Ă��Ă��A�������̂��̂��������m�Ɍv�Z����邩�ǂ����́A����߂ċ^�킵���B

�@�f�������e�Ђ̗Z�����x�ɂ���肪�����B

�@�n��_���́A�_����S�ۂɊ��Ԉ�N�̎�`�Ńf�������e�Ђ���Z������B

�@�����̑��g�����p�[�Z���g���������ɁA�ꔪ�p�[�Z���g���Ƃ�ꂽ���Ƃ��������B

�@��Ђ̂ЂƂf���^�_���́A���̖��Ńf�������e�Ђƍٔ��������N���A���ǎ���N�ɊW��f���Ă��܂����B

�@��_���́A�f�������e�ЂɑR����͂����߂邽�߂ɁA�u�o�i�i�͔|�ҋ���v���������Ă��邪�A�\���ɗ͂����Ă��Ȃ��B

�@�f�������e�Ђɂ������镉���ނ�̔������������邵����߂Ă���B

�@�u���ꂼ�ꍰ�̂����Ԃ������Ɏ���Ă��܂��Ă���v�ƂЂƂ�̔_����͌���Ă����B

�@��㔪�Z�N�̎��_�ŁA�f�������e�Ђɕ���Ȃ��̂́A���o���_�C�_���ƃC�z�_�������ł���B

�@���_���́A��Ђ̂����Ńw�N�^�[������̐��Y���������A���p���_�C���Z��g���A�C�z���܈�g���ł���B�i�\5�Q�Ɓj

�@��n��⎑�{�Ƃɂ��n��_���Ƃ����ǂ��A���Ȃ�ُ�ȓw�͂����Đ��Y�������߂Ȃ��ƁA�����Њ�Ƃɂ͑R�ł��Ȃ��̂ł���B

�@�n��_���̋��ɂ��āA�f�������e���͔��_����B�u�ނ�̃R�X�g�������ނ̂́A�o�c�������I�łȂ����ʂ��������炾�B

�@�o�c�҂̋������������邵�A���������̃o�i�i�_���̎����𑼂ɗ��p���Ă���҂�������v�B

�@�������ɁA�Â��n�労�o�̎�����̂Ȃ��ɂ́A�������������������l���������낤�B |

|

�@5 �n��_���̖��^�\�\���̈�Z�N top

�@��_���̑����́A���{�ւ̃o�i�i�A�o���n�܂������Z��`����N�Ƀf�������e�Ђƌ_���B

�@���̌��Z�N�A�ނ炪�ǂ̂悤�Ȗ��^�����ǂ��������Ă݂悤�B

�@�G�o�[�O���[���_���́A����N�ɐݗ����ꂽ�y���̉ؐl�ƃt�B���s���l�A���ɂ��_���ł���B

�@�܁Z�Z�w�N�^�[���̔_���̂����O�Z�Z�w�N�^�[���قǂ́A����̒������̂ŁA�o�c�҂����́A�c���V���Ɏؒn���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@���_���̐��Y���̓w�N�^�[�������Z�g���Ƌ�_���ł����Ƃ��Ⴍ�A���Z�N�܂ł͂Ȃ�Ƃ����������������A���ǁA�_�����f�������e�Ђ̃t�B���s���l�Ј��ɏ���n���ăo�i�i�͔|����P�ނ����B

�@�����܂ł��Ȃ��A�t�B���s���l�Ј��͉�Ђɖ��`��݂����̂ł���B

�@�t�@�[�~���O�^�E���_�����A�قړ��l�̉^�������ǂ����B���Y�����Ⴍ����������������߁A�����N�ɑ������f�������e�Ђ�����n�̗U�����������Ă���B

�@�f�������e�Ј������`�l�ƂȂ��Ĕ��������������͔̂���N�ł���B

�@���̂��Ƃ���f�������e�Ђƍٔ��ɂȂ��āA�E�������f���^�_�����A�S�����l�̌`���ŕč���Ƃ������I�Ɏx�z����Ƃ���ƂȂ����B

�@�������Ĉ�Z�N�̊ԂɁA��_���̂����O�����A�ʐςŎl���̈�߂����A�f�������e�Ђ̂��̂ƂȂ����B

�@���̌X���͋L���ɂƂǂ߂Ă悢�B

�@�̂��ɏq�ׂ�悤�ɁA������Z�N�A���{�ł͉ߏ�A���ƍ����̏���Q���������܂��Ďs����������A�A���Ǝ҂Ɩ≮�̑����������ɋꂵ��ł�������ł���B

�@���������䗼���̒����Ǝ҂ł������ł���Ƃ��ɁA�������Ȃ��A�o���x�z���Ă��������Њ�ƁA���ɕČn�̎O�Ђ��A���X�Ə㗬���Y����Ɖ������ʕ���ւ̐i�o�������߂Ă����B

�@�n��_���́A���̂悤�ɋꂵ��ł������ɂ��A�t�B���s�����{�̋��͂ȉ���������Ė]�܂Ȃ������B

�@����́A�t�B���s�����{�Ƃ̊ԂɁA�����߉��̐��{���t�B���s���ő�̗A�o�_�Y���ł��鍻���ƃR�R�i�c���i�̗A�o�����Ƃ̓Ɛ�Ƃ����A�ꂢ�L��������������ł���B

�@�L���͌܌܁Z�w�N�^�[���Ƃ��قǍL���͂Ȃ������Y���̍������p���_�C�_���́A���M�ɒl������B

�@����́A�Z�u�̃A�{�C�e�B�X�����ƃA�����E�R�[�|���[�V�����̐ܔ��o���ł���B

�@�A�����ꑰ�́A�t�B���s���ōŌßu��̃X�y�C��㧍����ł���A���R�[�|���[�V�����ɂ́A�O�H��s�A�������ӂ��ގO�H�n��Ǝl�Ђ���Z�p�[�Z���g�̎��{�Q�������Ă���B

�@���w�r���̗ї�����}�j���n��}�J�e�B�X�́A���H���ӂ��߁A�A�����ꑰ�̎��L�n�ł���B

�@�T���E�~�Q���E�r�[���̎���\���A�m�ꑰ�Ƃ����ʊW�ɂȂ�B

�@�A�����ꑰ�́A��������~���_�i�I�����ɊS�����߂����B

�@���ȃ_�o�I�E�C���V�����[�E�z�e���́A�������̏��L�ł���B�o�i�i�ł́A���o���_�C�ȊO�ɃJ�f�R�A�M�q�����_���ɂ��A���������͓������Ă���B

�@6 ������Ǝ��g�h�[���� top

�@�h�[�����i�L���b�X�����N�b�N�̎q��Ёj�̐헪�́A�ǂ̂悤�Ȃ��̂������낤���B

�@����Ѓt�B���s���E�v���~�A���E�v���_�N�c�Ђ��W�F�l�����E�T���g�X�s���ӂɓy�n���l���������̎���ɂ��Ă͂��łɐG�ꂽ�B

�@�L���b�X�����N�b�N�Ђ̃t�B���s���i�o�ɂ́A��ɖ�������Â��w�i������B

�@���Z�O�N�Ƀt�B���s�������E�ł́A���������n���[�E�X�g�[���q���������N�����B

�@�A�����J�l�X�g�[���q�����@�Ԃ�������A�����J�����Ђƌ����ē�R�^�o�g�B�ɖǍ͔|�̓y�n���l�����悤�Ƃ����B

�@�����̖��ɔނ͍��O�ދ��ƂȂ������A���̌��v�̑������L���b�X�����N�b�N�Ђ͌p�����Ă����B

�@�t�B���s���E�v���~�A���Ђ̊���ٌ�m�����́A���̎�������m�̏ゾ�����̂ł���B

�@�L���b�X�����N�b�N�E�h�[���Ђɂ̓t�B���s���ŋ��̉ؐl�����������B���[�`�F���R�W�c�ł���B���[�`�F���R�ꑰ�͉ؐl�����̃V�V�b�v�ꑰ�A���[�E�P�E�^�C�ꑰ�ƁA���ꂼ�ꋤ���o���ƈ��ʊW�łȂ����Ă���B

�@���[�`�F���R��Ƃ̃o�i�i�_���ɂ������铊���́A�ނ�̎x�z�����̋��Z�@�ւ�ʂ��čs�Ȃ�ꂽ�B

�@�u���T�[�����Ƌ�s�v�Ɓu�n�E�X�E�I�u�E�C���x�X�g�����g�v�ł���B

�@���T�[�����Ƌ�s�̊����̘Z�Z�p�[�Z���g����Ƃ̓���A���t�H���\�E�s�E���[�`�F���R���x�z���A�A�����J�́u�R���`�l���^���E�C���m�C�E�i�V���i����s�v�Ɠ��{�́u�O�a��s�v������ɉ�����Ă���B

�@�ނ́u�����C��Ёv�Ƃ̍��ي�Ɓu�p���E�}�����ی��v�̎В��ł���B

�@�n�E�X�E�I�u�E�C���x�X�g�����g�Ȃ铊���@�ւɂ����ۋ��Z���{��������Ă����B

�@�O�o�̃R���`�l���^���E�C���m�C�E�i�V���i����s�ɉ����āA�u�쑺�C���^�[�i�V���i���v�A�u�t�B���f���t�B�A�E�t�B�f���e�B�[��s�v�ƃL���b�X�����N�b�N�Ђł���B

�@7 ���ێ��{�ƒn�ꎑ�{������������������

top

�@�A�����J�n�̔_���Y�ƎO�Ђ́A���ꂼ��̓��F�����ăt�B���s���Ŏd���������߂��B

�@�f�������e�Ђɂ͈���Z�N�ȗ��̐撅�̗����������B

�@���i�C�e�b�h�E�u�����Y�Ђ́A�哝�̂̓����t���C�����h�ƌ���Ń_�y�R���Y�n���p�̓������B

�@�h�[���Ђ��܂������ڂȂ��t�B���s���ő�̉ؐl�����Ǝ��g�̂ł���B

�@���i�C�e�b�h�M�t�����X�Ђƃf�������e�Ђ̏ꍇ�́A�O�����{���A�o�ƋZ�p�A�n�ꎑ�{���͔|�Ƃ�������ɁA�d���̕��S�����Ȃ�͂����肵�Ă���B

�@�����h�[���Ђ̏ꍇ�́A�A�o���x���ł��͔|���x���ł��A���ێ��{�L���b�X�����N�b�N�Ђƒn�ꎑ�{���[�`�F���R�́A��������������������Ă���B

�@�����郌�x���ŗ��W�c�͊��������������Ă���B

�@�h�[���n�ɂ͒n��_�����O�Ђ��邪�A���̏��L�҂́A�����I�Ƀ��[�`�F���R�̃n�E�X�E�I�u�E�C���x�X�g�����g�ł���B

�@���̓����@�ւɃL���b�X�����N�b�N�����łɓ������Ă����B

�@�Z�l�N�ɗ�̃t�B���s���E�v���~�A���E�v���_�N�c�����g���ăh�[���E�t�B���s���Ђɕϐg����h�[���Ђ̎��{�́A�L���b�X�����N�b�N�Ђ���Z�ɂ������ă��[�`�F���R����Ƃ�������ɍ\������Ă���B

�@�h�[���Ђ́A�o�i�i�ƃp�C�i�b�v���̐�啔���Ƃ��ăX�^���t�B���R�Ђ�Z�Z�N�ɐݗ�����B

�@���Ђ̊���́A�Z�Z�p�[�Z���g���L���b�X�����N�b�N�ЁA�O�l�p�[�Z���g�����T�[�����Ƌ�s���B

�@�܂��_���̂ЂƂS�[���f���_���ł́A�L���b�X�����N�b�N�̎������܃p�[�Z���g�A���[�`�F���R�̏o����܃p�[�Z���g�ƂȂ�B

�@���̂悤�ɁA�h�[���Ђ̏ꍇ�́A�O�����{�ƍ������{���A�o�ƍ͔|�̗����x���ŕ��������������т��Ă���B

�@�����炱�̌n��̏ꍇ�́A�u�n�꒷���v�Ƃ����p�ꂪ�����ȈӖ��ł͎g���Ȃ��B

�@���[�`�F���R���A�n�ꎑ�{�Ƃ��������A��Ƃ��đ�p�ƃt�B���s�����z�[���O���E���h�Ƃ��Đ������A���łɃA�W�A�n�����Њ�Ƃ̒i�K�ɂ܂ŒB�������ێ��{�ƌ������������m�ł���B

�@�ނ�̎葫�̓A�����J�ɂ��L�тĂ���B

�@���Ƃ����[�`�F���R�W�c�́A�ŋ߂܂ő��̎l�����ƂƂ��ɁA�Čn�̃t�B���s�������@�ցA�o���R���J����Ђ̎l�܃p�[�Z���g�̊������x�z���Ă����B

�@8 ��R�^�o�g�B�ւ��i�o top

�@�h�[���n��ɂ́A�O��ނ͔̍|�O�M������B���c�̃_�v�R�_���A�n��_���ɂ�����O�_���i�`�F�b�J�[�h�A�_�C�A�����h�A�S�[���f���j�ƓƎ��̌_��_�Ƃł����i��Z��`�O�[�W�̐}11�Q�Ɓj�B

�@�܂��h�[�E���n��ɂ́A���Ԃ̂悤�Ȍ`�ŃT�����K�j�_�����������Ă���B����́A��R�^�o�g�ŌÂ�����X�є��̂Ɩq�{������Ă������Ƃ��o�i�i�͔|�ɐi�o�������̂��B

�@���̔_�������́A�ǂ��m��������Ă�������Ȃ����A�h�[���Ђ�X�^���t�B���R�Ђł͂Ȃ��A�e���̃L���b�X�����N�b�N�Ђƌ_�ăo�i�i��A�o���Ă���B

�@�h�[���Ђ����́A���W�c�Ƃ������āA�o�i�i�͔|�����A�k�_�o�I�B�����łȂ��A��R�^�o�g�B�̃W�F�l�����E�T���g�X�n���ɂ��L�����Ă���B

�@���́A�h�[���Ђ��o�i�i�œK�̓y�n�Ƃ��Ėk�_�o�I��_�����B

�@�����A�f�������e�P���ɉ�������C�z�_�������悤�Ƃ��Ď��s���A����Ƀ^�f�R�_���̃t���C�����h�ɂ��ڐG��������g��f��ꂽ�B

�@���̈Ӗ��ł̓f�������e�Ђ�i�C�e�b�h�E�u�����Y�ЂƂ̋����ɔs�ꂽ�̂ł���B

�@�v�������Ȃ������J�����Ђƌ����ē�R�^�o�g�B�ɐi�o�����̂ɂ́A�����炭�O�q�̃X�g�[���q�������Ƃ̂���݂�����B

�@�X�g�[���q���́A�����Ŗljԍ͔|�����悤�Ƃ��Ă������炾�B����Ƀ��[�`�F���R�����������ɔ_��������Ă������Ƃ���p�����B

�@�k�_�o�I�̕����A�o�i�i�͔|�Ɍ����Ă���̂͊m��������A�h�[���̔_�������n���ɐL�тĂ���B

�@�����A�W�F�l�����E�T���g�X�n���ɂ�����h�[���Ђ̏d�݂́A�����Ė����ł��Ȃ��B

�@�엀�ȃR���i�^�[������ɔ��W�����̂́A�V����������������R�R�i�c�͔|�̎����_�Ƃł���A�傪����ȗA�o�앨�͔|�́A�����߂Ăł���B

�@�A�����J�����̒��ɂ��������V�J�n���A�o�i�i�̓����ɂ���āA�h�[���̏鉺���ɂȂ����B

�@�h�[���͊m���ɁA���H����{�݂ɂ��Ȃ�̎����𓊂������A�u�Љ�I�ӔC�ɂ߂��߂���Ɓv�Ƃ��Ď��Ȑ�`�����̂ł���B

�@�h�[�����̗p�����u�_��_�Ɓv�Ƃ����헪���u���ƂƏ��_�Ƃ��Ƃ��ɔɉh����v�Ƃ����`�Œ��ꂽ�B

�@�_��͔|�Ƃ́A���c�_�Ƃ��h�[���̎w�肷��i����w�肷��Z�p�ō͔|���A�ł����o�i�i���h�[���Ђ��w�����鐧�x�ł���B

�@���{�ł��W���[�X��P�`���b�v�ނ̐H�i��Ђ�A�ŋ߂ł̓X�[�p�[�܂ł������p�̏��i��_�ƂƓ��č͔|���Ă���B

�@�����瓖��O�̂��Ƃ̂悤�ɂ��v����B

�@�o�i�i�̌_��_�Ƃ��ǂ�ȉ^�������ǂ������ɂ��ẮA�_�ƘJ���҂̖��ƂƂ��ɁA���͂ł܂Ƃ߂čl���悤�B

�@9 �Z�F�����ƃ_�o�I�E�t���[�c top

�@�o�i�i�̊�ƏW�c�Ƃ��āA�Ō�ɓo�ꂷ��̂́A���{�̏Z�F�����ł���B

�@���n�̎q��Ж��ł����u�_�o�I�E�t���[�c�v���B

�@�Ƃ���ŁA�ŏ��Ɏw�E���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�����B

�@�o�ϑ卑�ƂȂ����̂ŁA���{�̑������Ђ̋��傳�Ɩ��\���A�]�Ɣ����܂����Ă�����ɘ_�����Ă���B

�@�m���Ɂu���[��������~�T�C���܂Łv���ł������A���������łȂ������ɂ܂Ői�o���Ă��鑍����Ƃ́A���E�ɂ܂�ł���B

�@�������A���ƃo�i�i�Ɋւ��邩����A�����Ă����炭�_���Y�ƑS�ʂɂ��Ă��A���{�̑������Ђ́A�����ċ��͂ȑ��݂ł͂Ȃ��B

�@���̕���ł́A�H�i���H�Ɣ_�Ɛ��Y�����ɏW�����A����̊֘A�����i���Ƃ��ΊC�^�Ɓj�Ɏ���g�������E��Ƃ���������B

�@���Ƃ̔ނ�̕����A���̕���ł́A�g���ł����h�̏��Ђ��͂邩�ɋ����̂��B

�@�Z�F�������A�Čn�O�Ђɂ���ׂĂ����Ă������݂́A����悪���{�{���ł���Ƃ����_�����������낤�B

�@�������A�Čn��Ƃ����{�����ł́A�h�[�����ɓ����Ƒg���A�f�������e���o�i�i��p���Ђ̕x�m�t���[�c�Ǝ������ł����B

�@����ɕ��G�ɍו��������o�i�i�̗��ʋƊE�ł́A���ЂƂ����ǂ�����قNj��͂ł͂Ȃ��B

�@�Z�F�����́A�Čn�O�Ђ���s���ē��{�̎��������߂Ă��܂����̂ŁA�v�����Ȃ��A���Ɛ��Y�܂�͔|����ւ̐i�o�����߂��̂��B

�@�Z�Z�N��ɓ��{�̐ʖ≮�┪�S���ɂ���߂ċ��������u�o�i�i�͐L�т�A�ׂ���v�Ƃ����y�V�I�ȐM���Z�F�̂Ȃ��ɂ��Z�����Ă����̂��낤�B

�@���̌��Z�N�̂��S�邽������ʂ��Ă���A�Z�F�������_���o�c�Ɏ���o���Ȃ�������������Ȃ��B

�@�Z�F�����́A�Z���N�Ɂu�_�o�I�E�t���[�c�E�R�[�|���[�V�����v��ݗ������B�����̕����ݎ��{�͈�Z���y�\�A�Z�F�͂��̎l�Z�p�[�Z���g���������B

�@�ߔ�������́A�C�z�_���A�g�D�C�����o�[�X�_���̏��L�҂ł�����i�E�u�E�A�����̏W�c�ł���B

�@�i�E�u�E�A�����́A�}�j�����ꂾ���A�_�o�I�̐����������A�_�o�I�̎��{�ƂƂ��Ēʂ��Ă���B

�@�O�q�̃A���������Ƃ͊W���Ȃ��B�i�E�u�E�A�����̏W�c�ɂ́A�}�j���̑�n��g�D�A���\�[�Ƃ��Q�������B

�@�Z�F�̃o�i�i�́A�u�`�L�[�^�v�u�f�������e�v�u�h�[���v�ƕ���Łu�o�i���{�v�Ƃ����Ǝ��̃u�����h���Ŕ����Ă���B

�@�������А_�b�Ƃ����܂��āA�g�Z�F�̃_�o�I�E�t���[�c�h�Ƃ����C���[�W�������B

�@�Z�F�������g���A�Čn�O�Ђɂ���������S�̕s�����B���āA���Ƃ��ΎГ���Ɏ��̂悤�Ɂu�_�o�I�E�t���[�c�ɂ݂�킪���̊C�O�����̂�����v�Ƃ������L�����f�ڂ��Ă����i�w�Z���j���[�X�x��㎵�ܔN�����j�B

�@�u�_�o�I�E�t���[�c�́A�_�ƋZ�p�A�_���o�c�́A��ʊǗ��͂��Z�F�����̃I���K�i�C�U�[�͂ƌ��n���S��`�ɂ��o�c���O�ɂ���Č����Ɍ��т����P�[�X�Ƃ�����v�B

�@���n���S��`�Ƃ́A�l��Z�Z�l�̃t�B���s����J���҂��ق��Ă��邱�Ƃ��w���炵���B

�@���Ȃ݂ɂ��̋L���̎��M�҂́A���n�ɏ����˂Ď�ނ��������Ȍo�ώ��̓��{���L�҂ł���B

�@���̖��ᔻ�ȋL���́A�������̑z���͂��h������悤�Ȏ����������Ă����B

�@�u���В��̃I�T�G�^���ٌ͕�m�Ŗ@���ɏڂ������Аݗ��ɂ͓����̍˘r���c���ɋ�g���ꂽ�v�B

�@����́A��O�̓��{�l���_���̌ږ�ٌ�m���������E��������h�[���n��Ƃ̊���ɉ��������G�������ɂ�Ȃ�u���@�I�v�y�n�擾�̍˘r�������Ă��悤�B

�@�������A�_�o�I�E�t���[�c�́A���ۂɂ́A�Z�F�����̊C�O�����Ƃ��Ă����A�A�����W�c�̑��p���헪�̈�ƍl���������悢�B

�@�Z���̏o�����A���ܔN�ɂ͓E�܃p�[�Z���g�Ɍ����Ă���B�A�����W�c�́A�_�o�I�E�t���[�c�̃o�i�i���Z�F������ʂ��ē��{�s��ɔ����Ă���B

�@�����ɃC�z�_���̃o�i�i�́A�f�������e�Ђ�ʂ��Ă���B�f�������e�Ђ̎������͕x�m�t���[�c�ł���B

�@����ɓƗ��n�Ƃ݂Ȃ����g�D�C�����p�[�X�_���ł́A�x�m�t���[�c���O��p�[�Z���g�̊���ł��邱�Ƃ������āA�f�������e�Ђ�ʂ����ɕx�m�t���[�c�ɔ����Ă���B

�@�n�ꎑ�{�Ƃ��Ă̎��含���ێ����錫���ȑ��p�I�o�c�헪�Ƃ����邾�낤�B

�@�_�o�I�E�t���[�c�̓y�n�O�Z�Z�Z�w�N�^�[���́A���ׂĎ肽���̂ŁA�_�o�I�l�����ɕ��U���Ă���B

�@�ꃕ���ɂ܂Ƃ܂邱�Ƃ��v���̃o�i�i�_���ɂƂ��āA����͂��Ȃ�̕��S���낤�B

�@���{�l�̖��_���̓y�n�Ɛ��̃o�i�i�_���̓y�n�͏d�Ȃ�Ȃ��A�ƑO�ɏ������B

�@����ǂ����̓_�o�I�E�t���[�c�����͗�O�ł���B���_���̂������_�o�I�s�����̃J���i���Ɉ�܁Z�Z�w�N�^�[������Ă��邩�炾�B

�@�h�[���Ђ��A�����y�n�Ɋ�����A�l�Z�w�N�^�[���̎������ŕc����Ă����A�����̌��ʁA�y�n�������Ă��邱�Ƃ�m���ēP�ނ��Ă��܂����B

�@�_�o�I�E�t���[�c�̃w�N�^�[������̐��Y�͓��g���A�l��ƏW�c�ł͍Œ�ł���B

�@�Z�F�����́A�v�f�������Ɗ�Ȉ�������A��O�̓��E�����ōr�炵���y�n���������ƂɂȂ�B

�@�����o�V���E�Ȃ̍앨�������s��ɓ��{�l�̎�ʼn^��Ă���̂��B

�@10 �x���Ɏ������������\ top

�@�t�B���s�����{�́A���ܔ��N�ɑ��������{�����o�i�i�U����������߂Ă���B

�@�_�ېM�F�����̐ϋɓI�ȑŐf�ɂ������āA���̂悤�ȉ������������B

�@������O�|�����Ȃ����j�̌p���́A���ʂƂ��Ă͋��R�̏Z�F�����̗�������A�����łՂ�Ɛ�Ă��܂��B

�@���{�s���_�����č���Ƃ�n�傽���̈ÖZ�Z�N��ɂ��肩������邪�A�t�B���s�����{�̓��ꂵ������́A���̌サ�炭�̂��������\����Ă��Ȃ��B

�@���ꂪ�悤�₭���߂��ꂽ�̂́A�����ߌ�̈�㎵�O�N�A�哝�̗ߌܔ����ɂ���Ăł���B

�@�l��ƏW�c�Ƃ��̐��𐮂��A���Y��L���Ă����B

�@���̎w�߂́A�o�i�i�͔|�̖ʐϏ�����Z�Z�Z�w�N�^�[���ƒ�߁A�����_�����ƂɊ����Ă��B�ߏ萶�Y��h�����i�̈����}�邽�߂�����

�@�B��Ƃɂ��͔|�g��̏����́A������Ɋ������Ă������ƂɂȂ�B

�@���O�N�̏���ݒ�Ɠy�n�����ẮA��Ȗ���������Ă����B���ʓI�ɂ����ƁA����N�ɓ��{�l�͂��łɃo�i�i�ɖO�H���A�A���ʂ͓V��ɒB���Ă����B

�@�t�B���s�����͑�p����G�N�A�h�������쒀���Ďs��V�F�A��L�������A���ꂳ�������ܔN�ɖO�a�_�ɒB�����B

�@�����玵�O�N�̐������\�́A���x���Ɏ������̂ł���B

�@�����Ă�ꂽ�y�n������������Ȃ����̂��A�S�̂Ƃ��Ĉ�Z�Z�Z�w�N�^�[�����܂肠�����B

�@�L���b�X�����N�b�N�Ђƒ��ڌ_���O�o�̃T�����K�j�_���̓y�n�́A�h�[���Ђ������Ă����������ꂸ�ɏ��������̂������B

�@���������ɁA�����ĂɊ܂܂�Ȃ��s�@�͔|�̓y�n���]��̓y�n�Ƃقړ��ʐς����������B

�@�܂肠�܂����y�n�Ƒ���Ȃ��y�n�́A�Y�o����o�i�i�̗ʂɊւ��邩���葊�E����Ă����B

�@�������_���P�ʂł݂�ƁA�o�i�i��s�@�ɐA�����Ȃ��_���ƁA�s�@�ɐA���Ă���_�������݂������ƂɂȂ�B

�@11 ��㎵��N�̊����Ēn�g��w�� top

�@��㎵��N�ꌎ�̑哝�̗ߎ���Z���́A����Ɏl�܁Z�Z�w�N�^�[���̒lj������Ă������B

�@�w�߂́u���{�s��ƐV���ɊJ�����ꂽ�����s��ɂ�����t�B���s���A�o�o�i�i�̎��v�����傷�閾���Ȓ�����v�Əq�ׂĂ���B

�@�������A�����ɂ͂���Ȓ���͑S���Ȃ������B�O���_���ł������A���{�s���̒���ŋꂵ��ł����̂ł���B

�@�������Ď҂������A���̂��Ƃ͒m���Ă����͂����B���{�s��́u�l�l�v�́A���X���X�t�B���s���ɓ`����Ă���B

�@�i�l�l�Ƃ́A�̂��ɏq�ׂ�悤�ɁA���X�̎s���f���ď㉺���鉵�l�ł���j

�@���Ȃ��Ƃ��A��ƃ��x���܂ł͂������B�c�O�Ȃ���A���̏��́A�_��_�Ƃ�_�ƘJ���҂̃��x���܂ł́A���B���Ȃ��̂����B

�@����N�̊����Ēn�g��̎w�߂́A���ʂ��炷��ƁA��̓����������B

�@���́A���O�N�̎w�߂ŔF�߂��Ȃ������s�@�͔|�̒ǔF�ł���B

�@���́A���łɏ��Ղ����y�n��V�����y�n�Ɍ�ւ����邱�Ƃ��B�����炭�A���̓����̕����傫���������낤�B

�@�o�i�i�����āA�����Ƃ���ō͔|���Â���A������L�@�A���@�̔엿�������Ă��A��͂�y�n�͍r���̂ł���B

�@��p�̃o�i�i�͔|�ɂ��āA���łɖ����`�����̏����ɂ́A�y�n�̔敾��h�����߂ɁA�T�g�E�L�r�ƃo�i�i���֍삳��Ă��邱�Ƃ�������Ă���B

�@�_�o�I�̃o�i�i�_���ɓ���ƁA���̑傫�Ȕm�Ԃ̗t�̉��ɕ�܂�Ă��܂��āA�������ǂ��ɂ��邩��������Ȃ��Ȃ�B

�@�^�яo���̓��H�␅�H�͂��邪�A���ꂪ�_�Ƃ̂��̂��_���̂��̂��A���f�͂��Ȃ��B

�@�͔|�ʐςɂ��Đ��{���v��_�������҂̔������҂͈��p���邪�A������ǂ��܂Ő��m�Ȃ̂��A�S�ׂ��̂ł���B

�@�o�i�i�͔|�n�̊g����w�߂�������N�̕�A�͔|�Ǝ҂��\�����哝�̂̐e�F�t���C�����h�́A���{�ɂ�����s������𗝗R�ɁA�l�p�[�Z���g�̗A�o�ł̔����𐿊肵�A�F�߂�ꂽ�B

�@�����҂����́A�s���̖O�a��m���Ă����̂ł���B

�@�����������ێ��{�̐l�Ԃɂ���A���R���ƂȂ��݂����Ȃ��琶���Ă䂭���Ƃ�A���n�̘J���҂�L���ɂ��邱�Ƃ����A�������������������L���ɂȂ�A���̉�Ђ������ʂ����Ƃ̕����d�v�������B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |