|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章

四章 バナナ農園の出発――多国籍企業進出の陰に

1 ダバオ市の東北方に top

バナナは、人類の生んだ最古の作物のひとつだが、輸出用バナナの農園は、フィリピンにとって、最新の産業である。

その出発は、家電、自動車の部品組立てなどと時期を同じくしている。

フィリピン政府が農業、工業両部門で同じように外資導入政策を採用したからである。

この最新の輸出用バナナ栽培は、フィリピンのなかのミンダナオ、それも九二パーセントが北ダバオ州に集中している。

残りの八パーセントは、南コタバト州、例のジェネラル・サントス市の郊外にある。

ここに集中したのは、バナナが麻と同じく、風が吹かず、水はけがよい火山灰の土地を好んだからだ。

輸出作物としてバナナは麻の後継ぎだが、バナナ農園が麻農園の跡地にできたわけではない。

いくらかの例外もあるが、両者はほとんど重なっていない。

大まかにいうと、麻農園は、ダバオ市から西南方に拡がっていた。

今日のバナナ農園は、逆に東北方、内陸へと拡がる。

両者の境界地帯に、流刑地ダペコがある。

なぜ二つの土地は重ならなかったのか。二つの理由があった。

ひとつには、旧麻農園の土地は、パキアオ制度のためもあって、細分化されている。

地主や農家から土地を借り集めるには手間がかかりすぎた。

それにたいしてダバオ市東北方には、公有地や大地主の抱え込んだ広大な面積があった。

流刑地ダペコは、そのきわだった例である。

第二に、麻農園は、戦後の荒廃や手抜きもたたって土地がすでに疲れていた。

他方、ダバオ東北方は、この地方でもっとも肥沃な土地である。

バナナ農園は結果的には、ダバオ地方でそれまで米、ココナツ、とうもろこしの豊かに実っていた一帯を占拠することになった。

ミンダナオのバナナ農園は、日本市場の急成長に刺戟されてできた。日本人の食欲を満たすための農園だった。

図1(一章1)を見て欲しい。一九六三年に輸入は急上昇する。この年にバナナの輸入が自由化されたからだ。

この年の輸入量が一一五万トン、その後はピークに達した一九七二年の一一〇六万トンまで一気呵成の急成長である。

このピークの年、日本が輸入したバナナは、フィリピン産が三二パーセント、台湾産が二〇パーセント、エクアドル産が四五パーセントだった。

それが、九年後の一九八一年には、フィリピン産バナナが日本市場の九ニパーセントを占めるまでになった。

なぜそうなったかについては、のちに触れよう。

小麦、鉄鉱石、石油のような物資は、複数の生産国から複数の消費国へと多元的な流れ方をする。

ところかバナナについては、それらと違って、フィリピンの生産と日本の消費がほとんど一対一で結びつくようになったのである。

2 一九六二年――神保信彦の報告 top

バナナ輸出の準備は、フィリピンで一九五八年に始まっている。

この年、フィリピン政府は、日本市場の自由化に備えて、輸出バナナの生産を決定した。

時を同じくして、いくつかの外国企業が日本市場向けにフィリピンでのバナナ栽培を研究し始めた。

ガルシア大統領と協議して一九五八年に交渉を開始した日本のジンボラス商会が、おそらくその最初である。

日系企業が先陣を切ったことには、それなりの事情がある。貿易会社ジンボラスの創立者は、神保信彦(一九七九年没)である。

六二年に神保はフィリピン当局に調査報告を提示し、協議した。

この時の報告は、バナナ栽培の適地として、ルソン島のバギオ高原、マニラ周辺、ミンドロ島の東ミンドロ州、北ミンダナオに各一万ヘタタール、南ミンダナオに三万ヘタタールを挙げた。

品種は在来種バナナのラカタン種(Musa sapientum)てある。

神保報告は、バナナ栽培の専門家であるアメリカの農事産業が考慮に入れなかったバギオ、マニラ、ミンドロなどを挙げたこと、栽培面積を七万ヘクタールと過大に見積ったこと、地場バナナを選んだことなど、すべての点て独自であり、また素人くさくもある。

しかしそこには神保なりの考えが反映しているようである。

実をいえば、私がN・ジンボの名前をその英文報告で発見した時、その名前は、私の知識にあった神保信彦と、すぐには結びつかなかった。

神保信彦中佐(当時)は、戦争の初期、ミンダナオの警備に当った生田支隊の参謀である。

彼は、独立フィリピンの初代大統領となるロハスが開戦時にミンダナオで捕えられ、フィリピン派遣軍参謀部に処刑説が強かった時に、身をもってロハスを救った人物として、戦史に名が残っている(読売新聞社刊『昭和史の天皇』一○巻、「マンゴーの木の下で」の章)。

マヌエル・ロハスはパナイ島カピス州出身の政治家、もっとも若かったがコモンウェルス時代(一九三五〜四六)のケソン大統領、オスメニヤ副大統領とならぶ三巨頭の一人だった。

ケソンはスペイン、オスメニヤは華人の血をひくメスティソ(混血)だったが、ロハスは純粋のフィリピン系であり、容貌、体躯ともにアジア大離れして堂々、民衆の人気があった。

アメリカで教育を受け、マッカーサー将軍と親しかった。

彼は、アメリカに亡命するケソンの一行に加わらず、祖国にふみとどまったのである。

ところで開戦後のフィリピン平定期に、日本軍は二人の重要人物を捕えた。

セブ島で捕えた元最高裁判事ホセ・アバド・サントスとミンダナオで捕えたロハスである。

当時のフィリピン派遣軍には、知米派で、マニラ湾西岸バタアン半島の攻略に手こずっている本間司令官と少壮血気の参謀部派のあいだに対立があった。

後者を代表する辻政信がこの対立に加わり、「バタアン死の行進」も起ったので、両派の対立は、戦後も問題になった。

「死の行進」は、バタアン半島が陥落した一九四二年四月九日、ここにたてこもっていた米比軍五万を収容所に送るために、鉄道のあるサンフェルナンドまで六十数キロを炎天下に歩かせ、大量の死者を出した事件である。

日本軍に「捕虜虐殺」の意図はなく、輸送手段がなくて仕方なかったのだが、マラリアや赤痢のはびこる山中の四ヵ月籠城で身体の弱っていた投降兵は、ばたばた倒れた。

連合軍はこの事件を宣伝戦に利用し、戦後に本間雅晴中将が処刑される要因となった。

ともあれ、アバド・サントス判事は、全く何の理由もなく処刑されてしまう。

彼は、一九三一年にダバオを視察しダベコ流刑地を創設した人物である(七八ページ参照)。

日本軍幹部には、アバド・サントスにつづいてロハスも殺してしまえという乱暴な意見もあり、一時その趣旨の命令も出たが、前に述べたように神保中佐の努力で実施されなかったのである。

ダバオに駐屯していた生田支隊の神保中佐が初めてロハスに会ったのは、古川拓殖の社宅だった。

神保中佐は、ロハスを参謀部強硬派の処刑命令からのがすために、ダバオ湾東岸のピソで麻園をやっていた佐藤静雄にその身柄をあずけようとしたが実現はしなかった。

しかし結局ロハスは生き延びて戦後、独立フィリピンの初代大統領になった。

3 日比友好通商航海条約が凍結されて top

戦後、その神保中佐が商社をたてて日比貿易にたずさわり、バナナ輸入まで研究し、中南米で植民地的なバナナ農園経営の体験をもつアメリカの農事産業からすれば素人くさいと思われるような報告を出したのには、こうした背景があった。

フィリピンには、ラトゥンダソ、セニョリータ、ブンダラン、サバなどの地場バナナがあるが、彼がそのひとつラカタンを選んだのも、土地の文化についての考慮を示している。

その意図は実らなかったげれど、神保中佐は、ダバオ日本人の麻と戦後のバナナをつなぐ象徴的な人物である。

中米から導入するグロスミッチェル種やキャペンディッシュ種を採用せず地場バナナを選んだところには、彼の素朴な志がよみとれる。

神保信彦の名は、その後の日比バナナ史に登場しない。

神保計画の失敗は、フィリピン側の推定によると、彼が親しかったガルシア大統領の落選(一九六一年)によるという。

ガルシアの後を継いだのは、外資導入を哢んだマカパガル大統領である。

それよりも彼の失敗は、日比友好通商航海条約につながっていただろう。この条約は、一九六〇年に締結された。

日本の国会は、野党をふくめてすぐに賛成したが、フィリピンでは議会で凍結された。

一章で述べたように、民族派議員はおろか与党派議員までが、大国日本と小国フィリピンに通商の平等はあり得ないといって、反対したからである。

条約が発効したのは、マルコス大統領の戒厳令下の七四年一月、田中角栄首相のフィリピン訪問の直後である。

通商航海条約がすぐに発効しなかったので、神保信彦のバナナ農園開設計画もつぶれた――そういうふうにも想像できる。

4 ユナイテッド・ブランズ社とドール社の暗躍

top

神保たちの調査と、ほとんど時を同じくして、アメリカの企業がフィリピンで調査を始めていた。

中南米のホンジュラス、パナマ、エクアドルなどを「バナナ・リパビリック」と呼ばせるまでに農園栽培の経験をたくわえていたユナイテッド・ブランズ社とドール社である。

米系の多国籍企業は、犬地主の支配階級と組んでこれらの諸国家を支配していた。

ユナイテッド・ブランズ社は、地場バナナのラカタン種やルソン島のバギオ高原には眼もくれず、ダバオ地区におけるキャベンディッシュ種の栽培を提唱した。

同社は、いまや五万ヘクタールに拡大しているダペコ流刑地のうちの八〇〇〇ヘクタールを借りたい、と申し出てフィリピン政府との秘密交渉に入った。

ユナイテッド・ブランズ社の調査報告(一九六二)年は、いま読みかえしてみると、意味深長である。

その後に現実化されたバナナ経済の状況を実に的確に見通しているからだ。

現実ぱ彼らの望みどおりに運んだのである。

同社はふたつの重要な提案をしている。

第一に、ミンダナオにおけるバナナ栽培は、フィリピン資本がやるべきだ、という。

自分たちは日本への輸出だけを扱う、というのである。

だが第二に、日本がバナナ輸入の自由化をするまでは、栽培農園の土地確保などを始めるな、と主張している。

第二の主張は重要である。フィリピン資本には、「お前たちにまかせるが、まだ手を出すな」といっているくせに、同社は国有地の払い下げを要求しているからである。

しかも日本の「バナナ輸入の自由化がIMF(国際通貨基金)の助言によって、実現するまでは」農園開設を始めるな、と助言している。

日本がいずれはバナナ輸入の自由化をするだろうと見通しているし、そのために国際金融機関TIMFへの働きかけも行なっていたとみられる。

こういう過程を見ると、戦前のデルモンテ以来、この時のユナイテッド・ブランズにいたるまで、米国大企業は、フィリピンの政財界にたいし、万能の発言権をもっているかのような印象をうける。

「昭和三八年(一九六三年)四月、日本政府はIMFの要請等に対処するため、他の品目とともにバナナの輸入の自由化を発表した}(日本バナナ輸入組合『続バナナ輸入沿革史』一九七五年)。

アメリカの農事産業は、早くからIMFに働きかけ、いずれ日本政府がその圧力に屈すると見通していた。

それまでフィリピンは待つべきだが、自分かちには土地をよこせというのだった。

神保信彦たちが、どの程度こうした国際経済の動きを察知していたか、分からない。

しかし、一九六〇年頃、日本市場の自由化をめぐって多国籍企茱の暗躍があったことは確かだ。

ユナイテッド・ブランズ社の競争相手、ドール社も、同年に動き始めている。

まず子会社 「スタンフィルコ」の設立につ卜て、フィリピン政府の協力が要請された。

そして南コタバト州のジェネラル・サントス市近郊がバナナ農園の適地として選ばれた。

こうした経過は、時期おくれになったのちの資料から明らかになった。

5 民族派議員による暴露 top

ユナイテッド・ブランズ社とフィリピン政府のバナナ栽培地協定は、成立寸前までいっていた。

ところが六四年秋に、この秘密交渉を民族派のタニヤダ議員が暴露し、ごうごうたる非難の声がまき起った。

事実、同議員のマカパガル大統領あて公開書簡によると、バナナ栽培地協定は、眼をむくほど米国企業に有利にできている。

その内容は、フィリピン側の立場から見れば、まともに論じることさえ恥ずかしいといった代物である。

法律的な手続きとしては、戦前にデルモンテ社がとったのと同じ方式で、ダペコ流刑地の土地を国立開発公社に移管し、それをユナイテッド・ブランズ社が租借する。

ダペコ詭刑地には、当時、職員が三八七人、受刑者が三八〇〇人、働いていた。

米国の農事産業が眼をつけるだけあって、そこは肥沃な土地で、アバカ麻、コーヒー、カカオ、ココナツ椰子、ゴムがよく育っていた。

その年収は八〇万ペソに達している。その資産は総計八〇〇万ペソと評価された。

こうした価値をもつ土地が地代以外には全くの見返りなく、米国企業に与えられることになっていたのである。

受刑者の移転費用さえ見込まれていなかった。

ごうごうたる非難の声に押されたマカパガル大統領は、ユナイテッド・ブランズ社の申込みを拒否した。

フィリピン支配層が民族独立派と対米宥和派に分裂したのは、この時代からである。

タニヤダ上院議員の暴露演説は、実は、ユナイテッド・ブランズ社の競争相手である米国系二企業、デルモンテ社、ドール社のミンダナオにおける土地獲得をきっかけとしている。

6 ドール社のパイナップル農園づくり top

デルモンテ社がどのようにして戦前からミンダナオ北部のブキッドノン州にパイナップル農園を確保してきたかは、すでに触れた。

ドール社は、それと同じ道をたどったのである。

デルモンテ社の契約相手と同じ国立開発公社と租借契約をかわしたドール社は、六三年、パイナップル農園用の土地五六〇〇ヘクタールを南コタバト州に獲得した。

ユナイテッド・ブランズ社がダペコ流刑地の土地獲得に失敗するその前年、日本が、バナナ輸入を自由化した年である。

タニヤダ議員は、ドール社の一件も、憲法の土地所有制限に違反していると攻撃した。

契約はすでに成立していたのでこれをくつがえすまでにはいたらなかったが、この時の議峅がユナイテッド・ブランズ社批判の下地となった。

ドール社は、ハワイに本拠を置くキャッスル&クック社の子会社である。

南コタバト州におけるパイナダブル栽培と缶詰製造は、マレーシア、オーストラリア、ブラジル、台湾などと較べて生産コストが安くついただけではない。

ヨーロッパヘの船賃が、ハワイから送る場合より半分近く節約できた。

ドール社のこの時の土地はパイナップル用だったが、ここがバナナ栽培の拠点にもなったのである。

ドール社が国立開発公社から租借し九五六〇〇ヘクタールは公有地ではなく、「私有地」を公社が借り上げ、また貸ししたものだった。

そのうち六割強が登記済みであり、残りは未登記ではあるが、政府が自営農家を創設するために入植者を組織的に導入した土地である。

ダペコ流刑地の所長サントス大佐が初代長官となった国有地開拓庁の払下げた土地だ(八一ページ参照)。

政府の払下げた土地が未登記としうのは妙だが、事実である。

タニヤダ議員は、彼のもとに届いたコタバト農民からの手紙を公表している。

ドール社進出後、半年にもならないが、そこには大きな変化が起っている。

「開拓庁の計画による入植者は、苦労して開拓した土地を奪われた。

公有地を租借した農民は、何の相談もなく獣のように逐いだされた。

いつでも育っていたとうもろこしと米が消え失せ、住民は穀類の不足に驚きあわてている。

トラクターに投資した連中は、いまや耕す土地を奪われ、希望をなくしてしまった。

ドール農園で働こうとした農民も、賃金が安く食べられないのでやめてしまった。

いまや多くの農民が山へ逃げ、公有地の森林を焼く焼畑農業に戻っている」 |

ドール社の土地租借を推進した政府高官が主張した理屈は次のようなものだ。

| 「米国がフィリピン砂糖を関税割引きで輸入してくれる特典は、ラウレルトラングレー協定の切れる一九七四年に廃止される。 だから、それまでに他の産物を別の市場に輸出するルートをつけておかなければならない」。 |

ヨーロッパ向けのパイナップル缶詰や日本向けのバナナが米国市場向け砂糖の代役になるという論理だった。

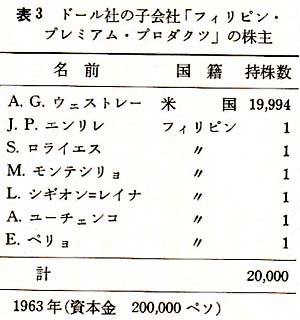

土地を実際に租借したのは、六三年三月に設立登記されたばかりの「フィリピン・プレミアム・プロダクツ」という会社だった。

同社の株主と持株数が表3に示してある。

一万九九九四株の株主の米人ウェストレーという人物は、ドール社の代表である。

そして残りは、ユーチェンコを除いて、マニラで最有力の法律事務所の弁護士である。

フィリピン人筆頭のエンリレも弁護士、七〇年以来、マルコス政権の国防長官になっている。

ユーチェンコは、フィリピン華人系の大財閥の当主であり、こののちのバナナ経済にも顔を出す。 |

|

7 「ミンダナオ全島を貸与する気か」 top

パイナダブル缶詰会社の仕組みはこのようなものである。

だから輸出がアメリカ市場からの自立に役立だないことは明らかだ。

稼いだドルの大半は、本国の出資者に還流するだろう。――そのようにタニヤダ議員は論じた。

ドール社は、二五年の契約期間、一ヘクタールにつき年額六三ペソの地代を国立開発公社に払う取決めだった。

「これは地代の相場よりずっと高い」とドール社は主張した。

しかし、一九六三年に六三ペソは一六・一七ドルの価値をもっていたが、七二年には九・八六ドル、ほぼ半額に下落している。

地代収入が半分になったことになる。物がみな高騰する時代になぜこれほどに長期固定の契約が結ばれるのか不思議なようだが、その点についてはのちに触れる。

ドール社の土地租借契約は、期間二五年、さらに同年数更新可能、つまり実質的には五〇包のものだった。

植民地時代の租界の「九九年租借」に似ている。

しかもこの契約には借主が嫌になったらいつでもやめられ、逆にもっと土地が必要になったら地主(政府)は無条件に貸し与えるという項目もあった。

タユヤダ議員は、マ、ソダナオ全島を貸与する気か」と非難した。

理屈の上では、日本人がバナナの消費を増やしつづければ、そんな事態も起り得たのである。

私たちがバナナの輸入を増やし、食欲を満たしていた時に、フィリピンではこのような状況が進んでいた。

日本市場、つまり私たちの胃袋をめぐって多国籍企業が争っていた。

8 バナナを低コストで top

多国籍企業によるバナナ農園の開発は、生産の次元では、二つの問題がある。第一は、法律上の制限をかいくぐり、どうしたら肥沃な土地をまとまって獲得できるか、という問題である。

バナナは麻よりも、けるかに箱詰めと輸送に手間がかかるので、土地を分散させずになるべくまとめることが重要だった。

第二は、実際の働き手をどのように働かせるか、という問題だった。

働き手は、地主、自営農家、農業労働者、囚人、女、子供、だれでもよかった。

要は、規格に適った、日本人が口に入れるバナナを低コストで栽培することである。

ふたつの問題は、実際には後者に重きが置かれて、ひとつの問題として処理された。

すでに麻の時代に日本人のパキアオ制度でその萌芽が見られるが、生産を完全に支配すればよかった。

土地の所有権は二次的な問題だった。

そして、市場の管理や、そこに到達するルートの支配が、働き手を支配するきめてになっている。

コタバト農民の手紙にあるように、農園の進出が失業者を生み、どんなに低賃金でも日銭さえあればと垣根の外でパイナップルやバナナを見つめている膨大な失業農民の存在が、企業の生産管理をたやすくした。

そして、一〇二四ヘクタールの制限については、その抜け道を助ける弁護半が支配階層に育っている。

こうしてフィリピンのミンダナオには、多国籍企業の問題解決に有利な条件がそろっていた。

しかも彼らは、様々な新しい経営手法を生みだしていったのである。

ミンダナオのバナナは、日本市場というひとつの出口に向うが、この出口のまわりに坐っているのは、四つの外国企業である。

米国のユナイテッド・ブランズ社、デルモンテ社、ドール社と、日本の住友商事だ。

一九七五年、世界バナナ産業は、年産二〇億ドルの規模に達している。

この市場規模の占有率は前述二七ぺしシ)の通りである。

世界市場の七〇パーセントを米国三社が独占している。

ユナイテッド・ブランズ社、ドール社、デルモンテ社は、世界バナナ産業の三強である。

この三強に住友商事を加えた四社が、六〇年代の末には実質的に自営の農園をもち、その周辺に独特の方法で栽培農家を育て始めていた。

9 四つの生産単位 top

|

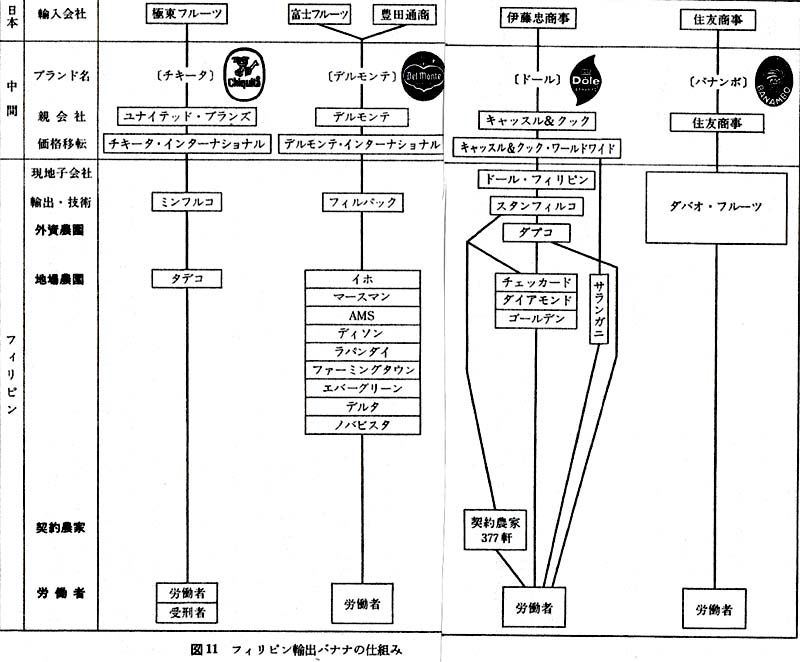

フィリピンの輸出バナナ産業には、四つの生産単位がある(図11)。中核にあるのは、外国企業の直営農園である。

これを「外資農園」と呼ぶことにする。(企業農園という言葉を使いたいのだが、マルコス政権は、従業員五〇〇人以上のあらゆる企業に対して、従業員七人につき一ヘクタールの土地で米かとうもろこしを栽培することを義務づけ、これを企業農園と呼んでいるので、混乱を避けた)

外資農園は、アバカ麻時代の太田興業や古川拓殖と同じく、輸出業者である。

外資農園と名づけたが、実際には、栽培を地場農園にまかせ、自分たちは、技術指導、輸出業務、金融の面倒だけに専念している場合もある。

ユナイテッド・ブランズ社の子会社、ミンフルコ社(ミンダナオ・フルーツ・カンパニーの略)がその例である。

しかしこの場合も、ミンフルコ社の買いとったバナナの輸出は、輸出専門の子会社、チキータ・インターナショナル社が扱っている。

これに対して、住友のダバオ・フルーツ社は、実際に農園を経営している。

外資農園は、キャッスル&クック社→ドール・フィリピン社→スタンフィルコ社がいい例だが、根元の最終的な親会社からいく世代も枝わかれした現地子会社が経営している。

大変まぎらわしいので、バナナのブランド名その他で日本読者に通りやすい名称を用いる。

また発展過程で社名を変えた企業もあるが、これも最新の名称で通す。

バナナ生産の第二の単位は、フィリピン地主や地場資本の大農園である。これを「地場農園」と呼ぼう。

彼らの多くは、外資農園にバナナを売っている。地場農園のかなりの部分が一九七〇〜八〇年の間に経営に失敗し、外資農園の支配を受げるようになっている。

第三の生産単位は、外資農園と契約してバナナを栽培、納入している自営農家である。

ドール社に特に多いこの形式が「契約農家」である。

彼らの多くは、フィリピン政府の自営農家創出法その他で他島から入植したクリスチャン・フィリピノである。

実際のところ、今日の北ダバオ州人口のどれほどを生粋の「ダバオっ子」と呼べるか、疑わしい。

第四の生産単位が、最底辺のフィリピン人労働者である。彼らは、外資農園、地場農園、契約農家のどこにでもいる。

賃金の差はあまり無く、どこでも不安定な身分で、貧困線(最低限度の暮しに必要な食糧と生活必需物資を得られる収入の線)以下の暮しをしている。

六〇年代末に外資農園四社が、栽培体制を整えた時、彼らが獲得した土地の大部分は、公有地、民有地を租借したちのだ。

買いとるより借りる方が、すべての点で、外国企業には都合がよかったのである。

大地主も小地主も土地を手放したがらなかった。租借地の方が、少なくとも心理的には、外国企業は法律違反の追及を受けにくい。

そして何よりも、借りた方が固定資本の投下が少なく、具合いが悪くなった時、たとえば土地が疲れきった時には、いつでも逃げ出せる。

租借地だから土地にかかわる税金も払わないで済んだ。

10 賃貸契約と経営契約 top

外資農園は、二つの方式で土地を借りた。ひとつは単純な賃貸契約である。

だがその場合も、契約は外資農園の社員個人と地主個人の間でとりかわされた。会社が社員の名前を借りていた。

これも有能な弁護士たちが考えだした、法網をくぐる手段である。

フィリピンの自営農家や小地主の多くは、自営農家剔出法という法律によって公有地の払下げを受けるか、事実上いく年も占拠し利用してきた土地の所有を政府に追認してもらうか、いずれかの方法で土地を獲得していた。

これらの土地は、賃貸、売却その他の処分が制限されている。

特に企業の土地獲得については鯱しかった。だが個人間の契約は農業省の承認で許された。

アバカ麻の日本人農民がフィリピン人名義人を使ったのと同じ方式である。

バナナの場合は、外資農園が名義人を社員として企業内部にとり込んでいた。

一九七二年九月の戒鰕令布告ののち、政府は、何度かにわたり土地所有の制限を緩めている。

戒鰕令下に改正された七三年憲法は、制限が旧憲法よりずっとゆるやかになっている。

また七五年の大統領布告七六三号によって、営利用の土地が手に入れやすくなった。

賃貸を渋る地主にたいしては、様々な餌が用意された。地代の五年分前渡しがその一例である。

六〇年代末の地代の時価は、一ヘクタール、年に三〇〇ベソだった。

二ヘクタールの零細農家は、五年分として今まで手にしたこともない三〇〇〇ペソの大金に眼がくらんだ。

郡や村の役所に勤める地主には、一〇年分の前渡しさえあった。

こうした一時収入の大部分は、子供だもの学資や耐久消費財、たとえば冷蔵庫やオートバイの購入にあてられた。

生産財に再投資されなかったから、彼らの多くは、地主でありながら、土地にたいする権利を失なった。

この点はのちにも触れるが、フィリピン農家がカネの利用法に無知なのではない。

苦しいなかからこつこつカネを蓄めても、生産財に投資できる可能性がほとんどないのである。

フィリピン経済は、いわゆる大衆資本主義の社会ではない。

せいぜいの可能性は、家の前でサリサリ・ストアを開店するくらいだ。

これは、村全体では落語の「花見酒」のようなもので、貧しい懐から貧しい懐へと硬貨がゆきつもどりつするだけである。

外資農園の賃貸契約を農地改革逃れに利用したのは、比較的に大きな地主である。

一九六二年の農地改革法を骨子として七三年から実施されている農地改革は、七ヘクタール以上、米ととうもろこしを作付けする土地を対象としている。

だから輸出用バナナへの作付け転換は、農地改革逃れになった。地主たちは、所有権を確保するために、昔からの小作人を解雇し、土地を外資農径に貸し出した。

外資農園が土地の集約に使ったもうひとつの手段は、経営契約という偽装である。

この契約をとりか躬しか農家にたいしては、外資農園が経営者を派遣し、バナナ栽培を監督する。

この方法は、自営農家劍出法の制約(たとえば取得後五年以内の土地は処分できない)で賃貸契約が使えない時に利用された。

農家には、賃貸契約の地代とほぼ見合う金額が毎年支払われた。

ここでも小作人が解雇され、ココナツなどこれまでの作物が刈り倒されて、土地が手渡されたのである。

11 箱詰め・輸送コストを抑えるために

top

こうして、公有地法や旧憲法の土地所有制限の精神からすれば違法以外の何ものでもない手段で、バナナ農園の土地は着々と準備されていった。

法をくぐり抜けたのは、外国企業やその顧問弁護士だけではない。

多くの地主がその共犯者だった。実は政府自身が憲法を踏みにじっていたのである。

国立開発公社を利用した土地の貸与は、政府による憲法無視の実例である。

こうした悪習は、すでに戦前の植民地時代に始まっている。

国立開発公社は、デルモンテ社にパイナップル農園の土地を貸与するため一九三七年に設立された。

六四年のドール社の土地獲得に、公社は再び利用された。

このような歴史的慣行の継続は、私たちにフィリピン独立(一九四六年)の性格について、あらためて考えさせずにはおかない。

外国企業が様々な偽装手段をこらして土地の獲得を図ったのは、植付け面積の拡大だけのためではない。

多国籍企業同士の骨身を削る競争下の農園整備だったから、それもあったろう。しかし輸出バナナ固有の条件も作用していた。

バナナは、外資農園を中心に土地がまとまらないと、箱詰めと輸送のコストがはねあがる。

だから中核の外資農園の周辺では、しゃにむに土地の獲得が図られた。

バナナ農園に足を踏み入れて実感するのだが、そこはとこまで行っても「バナナの木」だけである。

「見渡すかぎりのバナナ畑、風にそよぐ芭蕉の葉」とても形容したくなるが、実際には、飛行機に乗るか、作業場の屋根にでも登らないかぎり「見渡す」ことなどできない。

人は高さ四メートルほどのバナナの根もとにすっぽりと沈んで、西も東もわからなくなる。

もうひとつ見落せないのは、俗な言葉でいうと外国からの間借人が大きな顔をしており、家主のフィリピン入が生産にたいする発言権を失なっていることだ。

輸出作物のプランテーション農業を研究するフィリピンの新進の学者たちが、「もはや土地の所有権は一義的な問題ではなにい」とまで主張しているのは、こうした状況を反映している。

top

**************************************** |