|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 図解コーナー

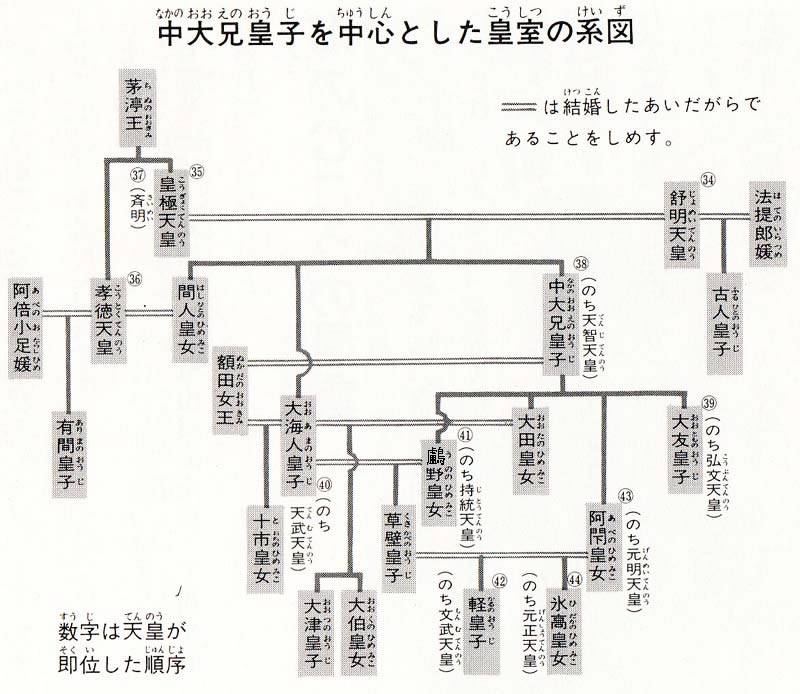

六章 天智天皇と近江の朝廷

有間皇子が悲しい死をえおげたあと、天智天皇を中心として近江の朝廷は栄える。

額田女王も歌をよみ、色どりをそえた。

だが、天皇と大海人皇子との間に対立も芽生えていた。

1 苦しむ有間皇子 top

有間皇子は孝徳天皇のただ一人の皇子である。

こともあろうに、間人皇后までが中大兄皇子について飛鳥に去ってしまったあと、父の孝徳天皇は、ぼんやりと庭をみてすごすことが多くなった。

二十五才になったばかりの間人皇后は、十四才の有間皇子にとって、義理の母というより、姉とよぶほうがふさわしかった。

若く美しい皇后に、あこがれをいだく年頃になった有間皇子には、父の悲しみが胸に痛いほどよくわかった。

けれどもひさしぶりで、誰にもしゃまされずに、父と二人きりの時間をもてるようになったことは、うれしかった。

父は何も語らなかったが、黙っていても男は男どうし、言葉にならないしみじみとした心が、通じあうような気がした。

病気でたおれ、死を前にした父は、

「これからのおまえの人生には、つらいことや苦しいことが、たくさんおこるだろう。

どんな時にも、命は大切にするんだよ」

と有間皇子に言い残した。

有間皇子は亡くなった左大臣の阿倍内麻呂の娘の小足(おたらし)媛を母として、六四〇年にうまれている。 |

有間皇子が最後の歌をよんだ記念碑

和歌山県

|

父の孝徳天皇が亡くなった年には、位をつぐにはすこし若いが、天皇の一人息子なので、天皇となってもおかしくない皇子の一人であった。

しかしすでに中大兄皇子が皇太子となっていたから、孝徳天皇のあとに有間皇子が位につく見込みはうすかった。

皇子自身にも、そのような野心はなかった。

だが意外にも、中大兄皇子は皇太子の地位にとどまった。

前の皇極(こうぎょく)天皇が、再び位について

* 斉明(さいめい)天皇となったのである。

* 再び位につく 一度位をしりぞいた天皇が、ふたたび天皇となった例は、皇極(斉明)天皇のほかには、奈良時代に孝謙天皇が称徳天皇になっただけである。これを重祚(ちょうそ)とよんでいる。

いったん位をしりぞいた天皇が、もう一度、天皇になることは、日本の歴史のうえでも、初めてのことである。

ことによると、妹の間人皇后との恋愛が原因で、中大兄皇子は天皇になれなかったのかもしれない。

同じ母親からうまれた兄と妹が、恋人として愛しあうことは、当時でもあってはならないこととされていたからである。

有間皇子 *

は、父が若い間大皇后のことで、どれほど苦しんでいたかを、よく知っていた。

* 有間皇子 孝徳天皇の皇子。中大兄皇子に油断ならない相手とおもわれ、謀反のうたがいをかけられて殺された。

死の前に歌を2首残している。

「中大兄皇子が天皇になれないのなら、自分がなりたい」

という望みが皇子の胸にめばえても、それは無理のないことであった。

2 女帝は工事が好き top

六五五年、斉明天皇(もとの皇極天皇)は、飛鳥板蓋(いたぶき)の宮で位についた。

ここは、十年前に蘇我入鹿が女帝の目の前で殺されたところである。

血まみれで助けをもとめた、親しい間柄だった入鹿を、女帝は冷たく見捨てて、殺されるままにしたのだった。

入鹿の生きていたころは、まだほんのりと女らしさの残っていた女帝も、いまはもう六十二才である。

二度めの天皇の位は、年とった女帝の肩におもくのしかかってきたが、次々に工事をおこして、それをまぎらわせようとしたのだろうか。

斉明女帝の時代には、土木工事がさかんに行われた。 位についた年の秋には、昔、推古女帝の宮殿のあった小墾田(おわりだ)に、新しく瓦ぶきの宮殿

* をつくる工事を始めた。

* 瓦ぶきの宮殿 このころ、寺院は瓦ぶきであったが。宮殿にはまだ瓦をつかっていなかった。宮殿を瓦ぶきにしようとしたのは、このときが最初である。 |

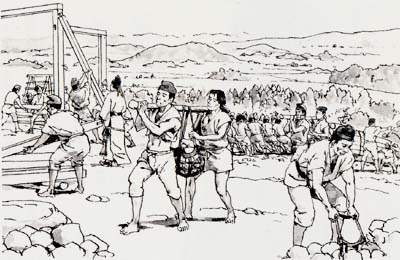

工事にかりだされる人びと

皇極女帝のあいつぐ工事に、人びとの不満はたかまった。

|

これまでの宮殿や朝廷の建物は、カヤ(茅)でふいた屋根や、草のものなど軽い屋根をのせたものが多かった。

重い焼き物の瓦をのせる瓦屋根の建物をつくることは、この頃の日本人の技術ではまだむずかしく、大変な大仕事になった。

このときは、おもい瓦屋根をささえるふとい柱の材料などがあつまらず、工事は中止された。

だが、女帝は中大兄皇子と相談して、つぎの年には、もっと大きな土木工事をおこした。

まず、宮殿を飛鳥の岡本にたてた。ここは夫の舒明天皇も宮殿としたところである。

また、飛鳥の東にそびえる多武峰にぐるりと垣をつくり、峰の頂上に高殿をきずいた。

さらに香具山の西から石上山まで溝をほり、巨大な石の垣をきずこうとして、一〇万人の人があつめられたが、工事は途中でおわった。

この溝は運河のようなもので、溝に船をうかべ垣にする石を運ぼうとしたのだが、人々は「狂心の溝」と悪口をいってあざけった。

けれども、斉明女帝は人々の声に耳をかさず、さらに山ぶかい吉野にも宮殿をつくらせた。

いくら天皇の権威をしめす工事にしても、すこしいきすぎで、駆り出される人々の負担は重すぎた。

人々は、強い反感をもってきた。たてかけの岡本の宮は、何者かに放火され、やけおちた。

六五八年、東北地方では、エゾ(蝦夷)の反乱がおこった。

これをしずめるため、越の国(新潟県)の長官であった阿倍比羅夫

* (あべのひらふ)が、一八〇艘の船で北への遠征の旅にのぼった。

* 阿倍比羅夫 飛鳥時代の武将。斉明天皇のときに東北の蝦夷や粛慎を討ち、天智天皇のとき百済を助けるため朝鮮半島に出兵したが、663年の自村江(はくすきのえ)の戦いで唐の軍に敗れた。

遠征は二度にわたって、行われた。

この遠征のあと、比羅夫は、二〇〇人以上のエゾと四九人の粛慎人(みしはせじん=エゾと同じという説と、ツングース族ではないかという、二通りの説がある)と、生きたクマ二頭、クマの皮七〇枚を、朝廷にさしあげた。

この頃、東北地方や南九州は、まだ朝廷の支配下にはいっていなかったため、たびたび反乱をおこしたのである。

3 だまされた有間皇子 top

六五七年、有間皇子は十八才になった。父、孝徳天皇が亡くなっていらい、皇子の耳には、中大兄皇子の政治をこころよくおもわない人々の、反感や非難の声がはいってくる。間人皇后の噂も聞えてくる。

中大兄皇子の評判が悪くなると、人々はしぜんに、若い有間皇子に期待するようになる。

一方、有間皇子は、吉野で殺された古人皇子のように、自分が危険にさらされていることをしった。

しだいに、ゆううつな、暗い青年になっていった。

当時、有間皇子は、性質がわるがしこく、偽気違いをよそおっていたといわれた。

皇子のおかしな行動は、いつ暗殺されるかとあたりを警戒して、身の危険からのがれるための芝居だったのかもしれない。

もしかしたら、本当に心の病気だったのかもしれない。

とても陽気で、ヘラヘラ笑っているかとおもうと、急にだまりこんで、涙を流したりした。

わけのわからない行動をして、まわりの者を困らせていた皇子だったが、ある時、紀州の牟婁(むろ)の温泉(和歌山県白浜温泉)にいってきてからは、みちがえるように明るくなった。

「どんな病気でも治ってしまうくらい、景色の美しいところだった」と皇子はあう人ごとに話した。

この頃、孫の建皇子 * (たけるのおうじ)の死で悲しみにしずんでいた斉明女帝は、これをきき、自分も牟婁の湯へいって、心の傷をなおしてくることにきめた。

* 建皇子 中大兄皇子と石川麻呂のむすめ遠智娘との子。

うまれつき口が不自由な子供で、祖母にあたる斉明天皇は、たいそうかわいがっていた。

翌年の十月、斉明女帝は中大兄皇子をつれて、牟婁(むろ)の湯に出かけた。

その留守ちゅうのことである。飛鳥の都に残っていた蘇我赤兄

* (そがのあかえ)が、有間皇子をたずねてきた。

* 蘇我赤兄 石川麻呂の弟で、その石川麻呂をおとしいれた蘇我日向の兄にあたる。赤兄は、有間皇子をうらぎった功績によって出世し、左大臣にまでなる。

赤兄は石川麻呂の弟で、石川麻呂が死んだあと、蘇我氏の中心となっている男である。

赤兄はひそひそ声で、皇子に、

「いまの政治には、大きなあやまりがあります。皇子さまが政治を正しくするために立たれれば、味方につく者がたくさんおります」

と謀反(むほん=自分がかわって君主になろうとして兵をおこすこと)をすすめた。

皇子は、赤兄が政府に不満をもち、自分に好意をよせているものと、おもいこんだ。 |

牟婁の湯 有間皇子がはいった温泉。現在の湯崎温泉である。

和歌山県西牟婁郡白浜町

|

ただでさえもえやすい青年の心には、火がつきやすい。

皇子は、日頃から気をつけていた、用心ぶかさを忘れ、つい口をすべらせた。

「私は十九才だ。もう兵をうごかしてもよい年頃だな」

「そうです。男としてたつに充分なお年頃でございます。

皇子にそのお心がおありなら、およばずながらこの赤兄、きっとお力になりましょう」

赤兄は皇子の心をあおりたてた。

そして、その一方では、急ぎの使いを、牟婁の湯にいる斉明女帝のもとに走らせた。そして、

「有間皇子に謀反のくわだてがあります!」と、裏切りの報告をしたのである。

4 有間皇子は殺された top

屋敷をとりかこんだ兵に、有間皇子は、

「なぜだ。どうして、私が逮捕されるのだ」とおこったが、役人は平然として、

「蘇我赤兄(そがのあかえ)さまの命令だ。謀反をおこしたおまえを中大兄皇子さまのところまでつれていく」

飛鳥から牟婁(むろ)まで、いそいでも三日はかかる。

二日間、あるきどおしにあるかされた有間皇子の足にはまめができていた。

まめがつぶれ、血がにじむ足を、ひきずりながら、歩いている皇子に、見張りの下っぱ役人が、

「早くあるけ!」とどなる。

「私は罪人ではない……」

「口をきくな、さっさと歩くんだ」

有間皇子は、赤兄におだてられ、うっかり口車にのった、自分のおろかさがくやしかった。

途中、磐代 * (いわしろ)というところでやすみ、二枚をあかした。

* 磐代 紀伊半島西南部の和歌山県日高郡南部町にあり、現在は岩代とかく。

ここには、有間皇子のよんだ歌を記念して「有間皇子結松記念碑」がたっている。

そのとき、有間皇子は、二首の歌をつくった。

磐代の浜松が枝を引きむすび

真幸(まさき)くあらばまたかへり見む

(磐代の浜にはえているマツの枝をむすんでいくが、さいわいに許されて、再びぶじにここをとおることができたら、そのとき、むすんだマツの枝をみることにしよう)

家にあれば笥(け)に盛る飯(いい)

* を

草まくら旅にしあれば椎の葉に盛る

* 笥に盛る飯 笥とは御飯をいれるうつわのこと。

飯とは、米をむしたもの。神や仏、亡くなった人に御飯をささげる風習は、いまでも残っている。

(家にいる時には、いれものにもってたべる飯を、いまは旅に出ているから、シイの葉にもっている) |

磐代の海岸で最後の歌をよむ有間皇子 大亦観風画。

奈良県立橿原図書館蔵

|

磐代(いわしろ)から牟婁(むろ)まで二十数キロ、あと半日ほどだった。

明日はさばきの庭にひきだされ、運命がきまる。

皇子は、身のしあわせをいのってマツの枝をむすぶ風習に、わずかな希望をつなぐ。

そして小さなシイの葉に飯をもって、土地の神にささけ、ぶじを祈らずにはいられなかった。

牟婁につくと、中大兄皇子は自分で、有間皇子を取調べた。

そのきびしい態度に、有間皇子はすべてをしった。

はじめからこうなるように、筋書きをかいた中大兄皇子に、まんまとだまされたのだった。

いまさら、何をいってもむだだった。

有間皇子は、

「本当のことは、天と赤兄(あかえ)が知っている。私は何もしらない」とこたえた。

有間皇子は、藤白坂(和歌山県海南市)で首をしめられて、殺された。

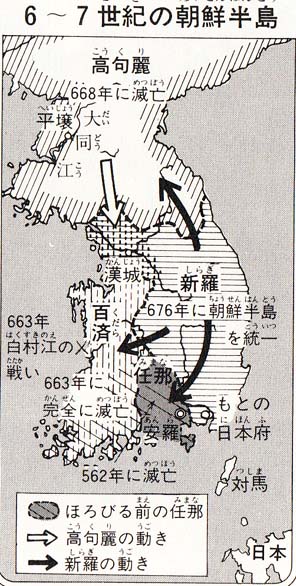

5 海のむこうの風雲 top

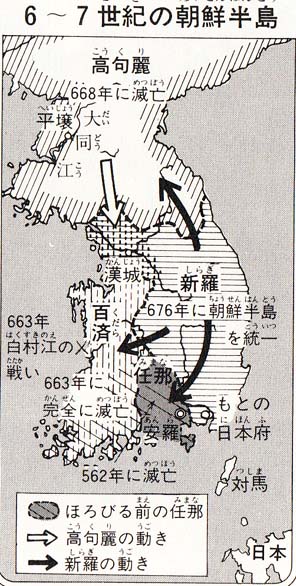

この頃、朝鮮半島では、百済が新羅や中国の唐におされ、日本に救いをもとめてきていた。百済は国王夫妻を唐につれ去られてしまったので、以前に人質として日本におくっていた、王子豊璋

* (ほうしょう)を、かえしてほしいと、たのみこんできた。

* 豊璋 百済の王子。 631年から人質として日本にきていた。

662年には日本軍とともに百済に帰り、百済王となったが、白村江の戦いで敗れ、豊璋は高句麗にのがれた。

日本は五六二年に、すでに、朝鮮半島にもっていた任那(にんな)日本府を失っていたが、さらに今、百済がほろべば、日本は半島への足がかりを、全く失ってしまう。

中大兄皇子は、百済へ王子豊璋をかえすとともに、助けの軍を朝鮮半島におくるという返事をたした。

中大兄皇子は、ただちに斉明女帝をともなって九州まで出むいた。

そして筑紫(福岡県)に本部をおいて、朝鮮へおくる軍の指揮をする決心をした。

十二月二十四日に、斉明女帝の三人の実の子である中大兄皇子・大海人皇子・間人皇女(孝徳天皇の皇后)らは、難波(大阪市)から船にのりこみ、一家をあげて遠征の旅に出発した。 |

九州への船旅 中大兄皇子、大海人皇子、額田女王、

顱野(うの)皇女ら歴史の主人公がそろっての旅だ。

|

|

聖観音像

この仏像は、有間皇子の霊を

なぐさめるため、皇子の姿を

モデルにつくられたといわれる。

国宝。薬師寺藏

|

|

|

6 器量の悪い妹 top

大海人皇子は、兄、中大兄皇子から妃としてもらった二人の皇女をつれていた。

その二人というのは、遠智娘(おちのいらつめ=中大兄皇子に殺された石川麻呂の娘)を母とする、十四才の大田皇女と、十三才の顱野(うの)皇女(のちの持統天皇)である。

姉の大田皇女は色白の美人で、やさしい母の気性を受継ぎ、九州への船旅 中大兄皇子、大海人皇子、額田女王、齡野皇女ら歴史の主人公がそろっての旅だ。皇女は、はげしい父中大兄皇子の性格をそのままうけついでいた。

顱野皇女は姿まで男っぽくて首がみじかく、肩幅のひろい骨ばった身体つきだった。

顱野皇女は年頃になるにつれ、姉とくらべて、自分の器量にひけめを感じるようになった。

それから三年たって、大田皇女は十七才になり、顱野皇女は十六才になっていた。

大海人皇子はまだ未熟で、青っぽい果実のような姉妹を相手にせず、部屋にたずねてくることもなかった。

「さびしいわ。飛鳥のうちへ帰りたい」

ふるさと恋しさに涙ぐむ姉を、顱野皇女はなぐさめ顔でいった。

「誰もこないほうが、気がらくでいいじゃありませんか」

だが、いつもメソメソしていた弱々しい姉が、いつのまにか大海人皇子に愛されるようになっていた。

やがて姉が大海人皇子の子をみごもっていることをしったとき、妹の顱野皇女はひどいショックをうけたのだった。

7 額田女王と二人の皇子 top

船団が播磨の国印南(いなみ=兵庫県明石市)の海をすぎるとき、中大兄皇子は、

香具山 * は 畝傍(うねび)を愛しと 耳梨と 相争ひき 神代より かくにあるらし 古(いにしえ)も 然(しか)にあれこそ うつせみも 妻を 争ふらしき

* 大和三山 香具山・耳成山・畝傍山の三つをあわせて大和三山という。

大和平野のなかに丸くなだらかな姿をみせており、多くの歌によまれている。

(香具山と耳梨山は、畝傍山をかわいいと、とりあって争った。 恋の道にかけては、神代からそうだったにちがいない。

生身の人間も、やはり妻をとりあって争っている) |

とうたった。

男性の香具山と耳梨山(耳成山とも書く)が、女性の畝傍山の愛を争ったという意味である。

このとき中大兄皇子の心にあったのは、額田女王(額田王)をめぐる弟の大海人皇子との、愛の戦いのことだったのだろう。

中大兄皇子は、大海人皇子の初めての妻で、十市(とおち)皇女という娘まである額田女王が、好きで好きでたまらなくなり、いつか奪い取ろうとねらっていた。

そのため、自分の娘を二人も弟の大海人皇子にあたえ、つづいてまた二人、合計四人もあたえている。

額田女王ははじめ、神と天皇に仕える女だった、と考える人もいる。

けれども、額田女王は、大海人皇子との間に、子供までうんでいる。

宮中にいたらしいが、もっと自由な立場で、斉明女帝に仕えていた、身分の高い家の女性だったようだ。

妃たちを幾人ももち、どんな美しい女も心のままになる中大兄皇子が、こともあろうに弟の初恋の人を奪い取ろうとするなんて……。

実の弟を苦しめてまでほしいとおもうほど、額田女王は美しく魅力的な女性だったのだろうか。

姉の鏡王女 *

は、のちに中臣鎌足の妻になった。

* 鏡王女 額田女王の姉。中大兄皇子(天智天皇)の妃であったが、のち中臣鎌足が妻にむかえた。

鎌足はまた天智天皇から、天皇に仕えていた安見子という女性をもらっている。 |

額安寺 額田女王の実家である

額田氏の氏寺といわれている。

奈良県大和郡山市

|

8 姉に負けたくない! top

六六一年、難波(大阪市)を出た船団は正月九日に、吉備(きび=岡山県)の大伯(おおく)の海にさしかかった。

沖の波にゆれる船のなかで、大海人皇子の若い妃となった大田皇女が、女の子をうんだ。

その子は海の名にちなんで、大伯(おおく)皇女と名づけられた。

妹の顱野皇女は、姉にやきもちをかんじた。

「姉にだけは負けたくない」

翌年、網野皇女も、九州の那の津(なのつ=福岡県博多湾)で、草壁皇子をうんだ。

赤ん坊は普通の子より小さく、なき声も弱々しかったが、皇女は「やっと、姉に勝った」と大喜びたった。

けれども、一年たらずで、またも姉の大田皇女は、大津皇子をうんでいる。

戦争は女子供が参加できない、きびしいもののはずなのに、このときは、二人の皇子がそれぞれ、何人もの妃たちをひきつれ、そのうえ、途中で子供までつくりながら、戦いの旅をつづけている。

中大兄皇子たちは、朝鮮半島でのきびしい戦いのようすを、全く理解していなかったのではないだろうか。

その証拠に、額田女王 * (ぬかだのおおきみ)が軍隊の士気をたかめるための歌を、熟田津(にぎたつ=愛媛県松山市堀江のあたりといわれている)でうたった――

* 額田女王 はじめ大海人皇子の妃となり、+市皇女をうんだが、のち中大兄皇子によばれてその妃となった。

2人の兄弟は額田女王をめぐっで対立したといわれる。

熟田津(にぎたづ)に船乗りせむと月待てば 潮もかなひぬ今はこぎいでな

(熟田津から船をだそうと、月の出をまっているうちに、月ものぼり、潮もよいぐあいになってきた。 さあ、もうこぎ出よう) |

も、何かのんびりしている。

松山の道後温泉に仮の宮殿がつくられたのは、難波をたって三週間めの正月十四日のことである。

ここから九州までは一日もかからないのに、船団はゆうゆうとしており、三月二十五日になって、やっと那の津

* (なのつ)にはいっている。大和から九州まで、三か月もかけた船旅である。

* 那の津 いまの福岡市にあった博多湾内の古代の港。古代には、朝鮮半島にむけて船出をする港であった。

9 斉明女帝が亡くなる top

那の津(なのつ=博多湾)に着いた斉明女帝は、はじめ海にちかい仮の宮殿にいたが、五月に南のほうの朝倉橘広庭の宮(福岡県朝倉郡)にうつった。 ここが、朝鮮半島にわたる日本軍の司令部となった。

ここの飛鳥によく似た風景は、年とった斉明女帝のさびしさをやわらげたが、また飛鳥でのさまざまの出来事もおもいかえされたことだろう。

しかし朝倉の宮では、よくないことがあいついだ。

宮殿をつくるのに、朝倉の杜の木をきっだので、朝倉の神のいかりにふれ、鬼火がもえた。

斉明女帝のまわりの人々の中からも、病気で死ぬ者がたくさんでた。 やはり、たたりのためだと、人々は噂した。

ついに斉明女帝も病にたおれ、六六一年七月二十四日に亡くなった。女帝は、舒明天皇の皇后となり、また二回も天皇になって、三十二年間も朝廷の主として生きてきた。

それがいま、旅の疲れと、湿度の高い暑さが、年とったからだにこたえたのだろう。 |

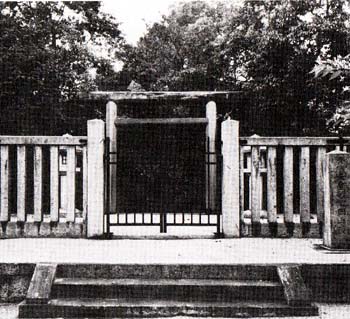

斉明天皇陵 亡くなったのは九州である。

奈良県高市郡高取町

|

初七日に、女帝の遺体はべつの宮殿にうつされることになった。

白衣をまとった役人たちに守られた棺が、悲しみにしずんだ人たちが手に手にかざした、たいまつの輝きのなかをとおり、葬列はすすんでいく。 このとき、異様な光景を人々はみた。

朝倉の山の上から、大きな笠をつけた鬼が、じいっとお葬式の列を見下ろしていたのである。

それは朝倉の抻ではなく、外国のきみょうな神だともいわれた。

しかし中大兄皇子は、大極殿 *

できられた蘇我入鹿が、血だらけの体で女帝の玉座に転がりよった姿を思い出した。

* 大極殿 天皇が政治をとったり、大切な儀式をしたりするところで、朝廷のもっとも中心となる建物。蘇我入鹿は飛鳥板蓋の宮の大極殿でころされた

母の女帝は何事も入鹿にたよりきり、入鹿を愛しているのではないかと、噂されたほどだった。

中大兄皇子には入鹿のたましいが、女帝の葬列がしずかに進むのを、山の上からなつかしそうにみているように思えた。

十月七日、中大兄皇子は、大和へ帰る母の遺体を途中までおくっていったが、あとを弟の大海人皇子にまかせると、朝倉の宮にひきかえした。

中大兄皇子は、斉明女帝の亡くなったあとも、天皇の位につかないで、白い喪服のまま、政治をとった。

実際は、天皇と同じでありながら、位にはつかなかったのである。こうしたやりかたを称制(しょうせい)とよんでいる。

一方朝鮮半島にわたった日本の遠征軍は、二年後の六六三年、唐と新羅の連合軍と百済の白村江

* (はくすきのえ)で戦って、さんざんに敗れた。

* 白村江の戦い 663年8月、日本の水軍と唐の水軍が自村江(錦江)でぶつかった。

日本軍は唐軍にかこまれて400そうの船をやかれ、多くの兵士がおぼれ死んだ。

百済は完全にほろぼされ、日本軍は朝鮮半島からすべてしりぞいた。

しかし、総数三万二〇〇〇といわれる兵のどれだけが、ぶじに帰れたのかわからない。

戦死した人のほかに、捕虜になって唐につれ去られた人も、少なくなかっただろう。 |

|

10 たかまる不満 top

これで戦いはおわったのではなかった。

強力な中国の唐の軍隊が、日本にいつ攻め寄せてくるかわからなかったからだ。

そなえをかためるために、朝鮮にちかい壱岐(いき=長崎県)、対馬(つしま=長崎県)の島々と、筑紫(つくし=北九州地方)の重要なところに防人(さきもり)とよばれる兵士がおかれた。

また、合図をおくるのろし台や、長い土手をもった水城(みずき)がつくられた。

人々は唐から大軍がおそってくるのではないかと、おびえる日々がつづいた。

実際は、唐は朝鮮半島をおさえるのにせいいっぱいで、日本までせめてくる余裕はなかった。

しかし、くわしい情勢がわからない日本では、九州の守りをかため、一方、近畿地方を守るために、生駒山地に高安城をきずいた。

これらの事業へ駆り出された人々は、強い不満をしめし始めた。

もともと、朝鮮半島へ兵をおくることに反対であった人々は、戦いに負けたのは中大兄皇子の政治の失敗のせいであると、悪口を言い始めた。 |

左=水城の跡 たかさ14メートル、ながさ1キロの土手が残る。

福岡県太宰府市

右=神にいのる防人 大亦観風画。奈良県立橿原図書館蔵

|

人々の動揺を防ぐためにも、国内の体制をととのえる必要がつよまった。

百済(くだら)滅亡から一年半ほどたった六六五年、中大兄皇子がかわいがり、そして愛していた間人皇女(孝徳天皇の皇后)が亡くなった。

二月の寒い日であった。

中大兄皇子は二年の間、妹の死を悲しんで喪に服したのち、母の斉明女帝と同じ大和の小市岡上陵(こちのおかのうえのりょう=奈良県高市郡)に葬った。

そしてこの頃、大田皇女も幼い大伯皇女(六才)と大津皇子(四才)をおいて亡くなったのである。

11 大津に都をうつす top

六六七年、中大兄皇子は近江(滋賀県)の大津(大津市)へ都をうつすことをきめた。これが大津京

* である。

* 大津京 その場所については、大津市の南滋賀廃寺のあとあたりではないかといわれている。

都にしては規模は小さく、672年の壬申の乱でやきはらわれてしまった。

近江へ都をうつす計画がたてられたのは、飛鳥の地に根づよく残っている、古い豪族の力がおよばない地へうつり、新しく出なおすことがねらいであった。

大津はふるくからの交通の重要地で、北陸をとおって東北のほうへいく大切な道すじにあたる。

ひろびろとした琵琶湖は船のいききができるので水運に便利であり、また東側の不破の関をこえれば、強い兵と豊かな土地をもつ東国だった。

三方を山にかこまれた西側は全体がかなりの傾斜をもつ丘陵地帯なので、どこからでも前方にひろがる湖が見下ろせる。

大津の都全体が、大きな砦として、きずかれたといえるほどである。

しかし朝鮮半島への出兵につぐ防備の工事に、息つくひまもなく駆り出された人々はいうまでもなく、宮廷の貴族たちも、都がうつることに反対だった。

この頃、反対派の人たちによる放火が、あいついでいる。

都をうつすことを、誰よりも悲しみ嘆いた一人に、額田女王(額田王)がいた。

大和から近江へくだるとき、大和の三輪山 *

を振り返りながらうたった歌には、当時の人々の感情もこめられていたことだろう。

* 三輪山 奈良県桜井市にある信仰の山。ここにある日本でもっともふるい神社の大神神社は、この山を神体としている。

大和朝廷にとってはシンボルのような山であった。

三輪山をしかもかくすか雲だにも

情(こころ)あらなもかくさふべしや

(ああ雲よ、あの三輪山をかくさないでおくれ。

おまえにも心というものがあるのなら、もう一度なつかしい山の姿を、くっきりと私の目にみせておくれ) |

三輪山 三輪山は大和の人びとの心のよりどころであった。

奈良県桜井市

|

三輪山は大和のどこからでもみえるかたちのよい山で、古代大和の信仰のシンボルであった。

その大切な山が、いまみえなくなろうとしている。いよいよ大和と別れるみだ。

振り返ると三輪山は白くかすみ、山の上のほうにわいた雲がひろがって、山の姿をみえなくしている。

額田女王の胸には、夫の大海人皇子と娘の十市皇女と親子三人で、仲よくすごした飛鳥での楽しかった日々が、なつかしくよみがえる。

見知らぬ土地へいかなければならなくなった人たちにとって、足どりはおもく涙が頬をぬらしたことだろう。

|

琵琶湖にしずむ夕日 あたらしい都は、

飛鳥から琵琶湖のそばの大津にうつされた。

|

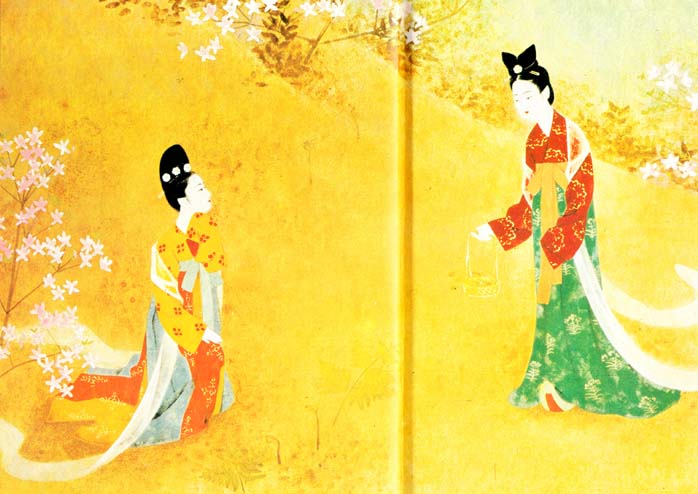

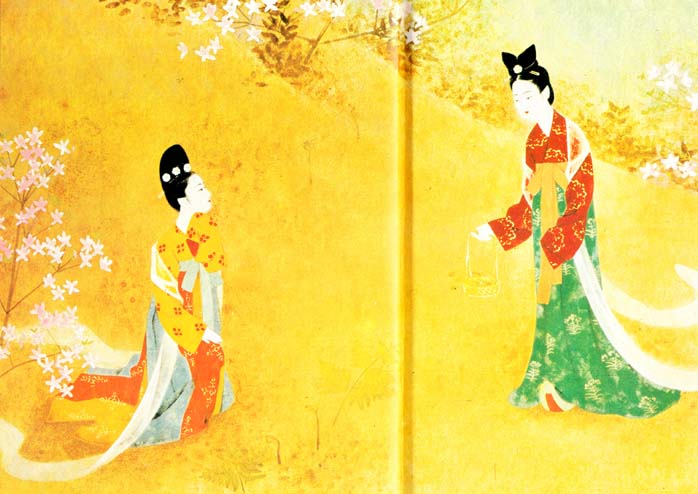

「飛鳥の春の額田女王」 安田靫彦画。

背景に飛鳥の宮や寺、さらに春がすみのむこうに、なだらかな大和の

山々をえがいている。額田女王は、大和の地を愛した歌人であった。

|

12 天智天皇が位につく top

六六八年、一月三日。ついに、中大兄(なかのおおえ)皇子は天皇として即位した。これが天智天皇である。

二十三年間も皇太子としてすごし、ついで「袮制」(しょうせい=実際は天皇と同じだが、位につかない)として七年がたっていた。

大化の改新の若い英雄は、四十三才の働きざかりになっていた。

位につくとともに、皇后がたてられた。かつて、天智天皇に殺された、古人皇子の娘の倭(やまと)姫である。

古人皇子は天智天皇の母ちがいの兄なので、倭姫にとっては叔父と結婚することになる。

天智天皇にはすでに八人の妃がいたが、皇族出身の妃がいなかったので、倭姫がむかえられたのだろう。

だが、姫は父母を殺した男の皇后になることをよろこんだとはおもえない。二人の間には子供はうまれなかった。

天智天皇には、皇子の時代にうまれた者をふくめて、一八人以上の子供がいるが、不幸なことには身分の高い妃からうまれた皇子が、一人もいなかった。 |

天皇がもっとも愛情をそそいだ子は、伊賀の采女(うねめ)の宅子娘(やかこのいらつめ)からうまれた、第二皇子(第一皇子の建(たける)皇子はすでに死亡)の大友皇子であった。

ほかに、大田皇女・顱野(うの)皇女(のちの持統天皇)・阿閇(あべ)皇女(のちの元明天皇)・山辺皇女・川島皇子・志貴皇子などが、天智天皇の子として、歴史のうえに名を残している。

この頃天智天皇は、だれを跡継にするかでなやんでいた。

人々は当然、兄を助けて危機をきりぬけてきた大海人(おおあま)皇子が、つぎの天皇である時めていた。

政治的にもすぐれた能力をもっていたので、大海人皇子自身も、それを当然と思っていた。

しかし正式の皇太子とされないことに、かすかな不安をかんじていた。

そのわだかまりは、兄にうばわれた額田女王(額田王)のことが忘れられなかったためだったのだろうか。

額田(ぬかだ)女王は、宮廷歌人として、華やかな活躍をしている。

近江朝廷の宴会の席には、かかすことのできない美しい花であった。

その人を、とおくからながめていなければならない大海人皇子の心はせつなかった。

天智天皇は、弟の心をみすかすように、大海人皇子と額田女王との間にうまれた一人娘の十市(とおち)皇女を、大友皇子の妃としてむかえさせたのであった。

|

「春丘」 上村松雄画。春の丘で薬草をつむ額田女王たちのすがたが、しのばれる。山種美術館藏

|

13 額田女王(ぬかだのおおきみ)の恋

top

天智天皇が位についた年の五月五日、蒲生野

* (がもうの)で薬草がりの行事があった。

* 蒲生野 現在ここには、額田女王と大海人皇子との歌をきざんだ碑がたてられている。

また百済がほろんだとき、多くの百済人が蒲生野に移住してきた。

蒲生野は琵琶湖の東岸にあり、現在の八日市(ようかいち)市船岡山(ふなおかやま)のちかくて、このあたり一帯にひろがる原野をさしている。

この行事は薬草をとるのがおもな目的だが、ウサギやシカなどの狩りも行われた。

シカは肉をやき、角や肝(きも)を薬にしたのである。

現代風にいうなら、薬草がりをかねたピクニックだった。

天智天皇を先頭に、近江朝廷に仕える人々の一行は、朝はやく大津京を出発し、対岸の蒲生野(がもうの)についた。

野草のしげるままにしている野の一画には、ムラサキグサが栽培されていた。

ムラサキグサ *

は目立たない草だが、あざやかなむらさき色の根から、染料をとるため、大切に育てられていた。

* ムラサキグサ 高さおよそ50センチの多年草で、日あたりのよい草地にはえ、夏に白い小さな花をつける。

むらさき色の染料としてつかわれていた。

ムラサキグサはかれんな白い花をつけていた。

女官たちは、手にさげたかごのなかに薬草をつみとり、男たちは馬で遠くのシカをおっていた。

額田女王(額田王)は三十才をすぎ、すこしふとったので、白い肌がいっそう白く艶やかになり、ふっくらとしたあごが、ちょっとくびれている。

きれながの大きな目、赤い唇のはしに、小さなほくろをつけている。

豊かな髪をたかくゆいあげた姿は、におうばかりの美しさだった。

額田女王のそばで、せっせとムラサキグサをつんでいた十五、六の娘に、通りがかった若い男が、片目をつぶってウインクした。

前から約束していたのだろうか、娘はかごをほうりだすと、男のあとをおっていった。

二人がきえた夏草のしげみのあたりから、じゃれあうような話し声が聞えてくる。

明るいひざしのなかでたわむれているささやきは、額田女王に若い日のことを思い出させた。

そのとき遠くに大海人皇子の姿がみえた。

額田女王は、何度もまばたきをした。

「本当にたったいま、想い返していた、あの方かしら?」と波うつ胸をおさえた。

大海人皇子は額田女王をみると、人目もはばからず袖をふった。

「日ざしが明るすぎるから、あの方は気がおかしくなったのかもしれない。

みんながみているなかで、袖をふったりなさっては……。

もし、天智天皇に見つかったら、どんなおそろしいことになるかわからない。

天皇のはげしいご気性をよくごぞんじのはずなのに……」

と、とまどいながらも、額田女王は、海人皇子の好意がうれしかった。

額田女王自身、せいいっぱい着飾って、野をそぞろ歩きしているのも、昔の夫、大海人皇子に行き会ったとき、あの人の目に、美しくうつってほしいと思う女心からだった。

まぶしそうにみつめている大海人皇子の胸に、そのまま身をなげかけたいおもいをおしとどめ、 |

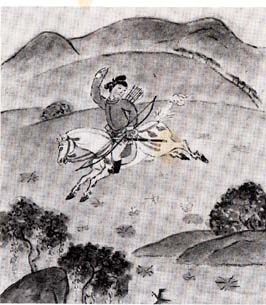

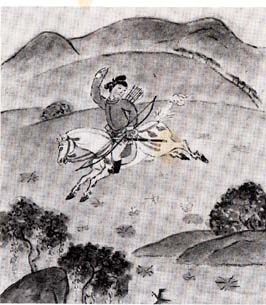

蒲生野の大海人皇子 大亦観風画。

額田女王をみつけた皇子が楽しそうに袖をふる。

奈良県立橿原図書館藏

|

あかねさす紫野ゆき標野(しめの)ゆき 野守はみずや君が袖ふる

* 標野 皇室などがもっている野原のことで、狩りや薬草とりなどがおこなわれた。

一般の人がはいることは禁じられており、野守とよばれる番人がみはっていた。

(ムラサキグサのさくかぐわしい野で、あなたがそでをふってくださるのは、とてもうれしい。

でも、この野原を守っている野守――天智天皇のこと――に見つかったらどうするのです) |

「どうぞ危険なことはなさらないで、大切なお方……」 とよびかけたのだった。

うてはひびくように、大海人皇子の歌がかえってきた。

むらさきのにほへる妹を憎くあらば 人妻ゆえにわれ恋ひめやも

(ムラサキグサの花のように美しいおまえを、私は忘れられない。

憎らしく思っているなら、人の妻であるおまえを、どうしてこんなに恋いこがれるものか) |

大自然のなかで、この恋の歌をとりかわす場面は、情熱的で美しい。

けれどもこの恋歌は、そんなロマンティックなものでなく、とっくに別れた男と女がわりきった気持ちで、宴会の席の座興につくった戯れ歌(ふざけてつくった歌)であると解釈する人もいる。

だが単なるたわむれで、これほど甘く悲しい歌がうたえるとはおもえない。

14 おこった大海人(おおあまの)皇子

top

額田(ぬかだ)女王の娘の十市(とおち)皇女と大友皇子との間に、葛野(かどの)王がうまれた。

額田女王と近江朝廷のかすびつきは、二重、三重と強くなっていく。

すこしのあいだも、忘れることのできない額田女王を、兄の愛人としてながめなければならない、大海人皇子の心はおだやかではなかった。

ある日、天智天皇は役人たちを集め、琵琶湖のほとりの高殿で、酒

* の宴をひらいた。

* 酒 古代には、酒を食うといういいかたがあるように、飲物というより食べものに近かった。

洒が完全な液体となって飲まれるようになっだのは、6世紀になってからである。

宴がたけなわになり、酔いのまわった人々は、にぎやかにうたい、ざわめいていた。

そのとき、突然大海人皇子が立ち上がり、長槍をふりまわしてあばれ、床板をドシン、ドシンとついた。

やり場のない不満が、酒の席で爆発したのだった。

せっかくの楽しい宴会をぶちこわした弟のふるまいに、天智天皇ははげしく怒り、刀をぬいてさし殺そうとした。

二人の間にわってはいり、危ないところをとめたのは、中臣鎌足であった。

15 中臣鎌足(なかとみのかまたり)が死んだ

top

六六九年の秋、中臣鎌足が病にたおれた。

鎌足はいつも天智天皇と大海人皇子の間でいろいろと心をくばり、二人が衝突しないように気を使ってくれていた。

鎌足が治る見込みのないことを知って、天智天皇は見舞いにでかけた。

みるかげもなく、やせおとろえた鎌足の手をにぎり、

「なんなりと、望みを申してみよ」

という天智天皇の言葉に、鎌足はこたえた。

「私のような者に、何を申しあげることがありましょう。ただ一つ、死後の葬儀は簡単にしてください。 百済への出兵以来、人々を兵隊にかりだしたり、国の工事に多くの人々を使ってきました。 みんな疲れています。 この大変な時に、もう働くことのできない私が、みんなに負担をかけるのが、心ぐるしいのです」

五日後、天智天皇は大海人皇子をつかわして、中臣鎌足に大織冠(たいしょくかん)と大臣の位をさずけ、藤原という姓

*

をあたえた。その翌日、鎌足は五十六才の生涯を閉じた。 |

中臣鎌足をみまう天智天皇

天皇はおもい病にたおれた鎌足をみまった。 談山神社蔵

|

* 藤原の姓 中臣鎌足にあたえられた「藤原」の姓は、その子の不比等にうけつがれ、さらに平安時代に道長にうけつがれるなど、一族はおおいに栄えた。

母の斉明天皇や妹の間人(はしひと)皇女(孝徳天皇の皇后)を失った心の痛手が、まだよくなかっていないのに、天智天皇は、またも大切な人を失ってしまった。

悪い時には悪いことがかさなるもので、つぎの年の春、斑鳩の法隆寺がやけた。

聖徳太子が心をこめて建立した寺院は、もえおちてしまったのである。

16 天智天皇、新政策をうちだす top

天智天皇は、積極的な新政策をうちだしていた。

すでに、位についた六六八年には、「近江令」 *

とよばれる法律(国のきまり)がつくられていた。

* 近江令 天智天皇のときに、中臣鎌足が中心になってつくった、日本で最初の法律。

百済からきた貴族たちが協力したのだろう。近江令はなかったという説もある。

これは日本で最初の法律だといわれているが、いまは残っていない。

さらに六七〇年の春には、迷信やあやしげないのりなどで、人をだますことを禁止するふれをだした。

さらに、泥棒や強盗・浮浪者をとりしまった。

また、の年、「庚午年籍」(こうごねんじゃく)とよばれる、日本で最初の全国的な戸籍をつくった。

戸籍とは、その人のうまれたところ、氏名、生年月日、家族との関係などをしるしたものである。

戸籍をつくるねらいは、もれなく税をとりたて人々を兵にかりだすのに、便利なようにするためでもあった。

それから、忘れてならないことは、日本で初めて学校がつくられたことだ。

渡来人の鬼室集斯(きしつしゅうし)という人を校長にしたという。

17 成長した大友皇子 top

天智天皇の皇子、大友皇子は、二十四才になった。

当時の本には、

「頭がよく、たくさんのことを知っているうえに、武術にもすぐれている。

なかなかの美青年で、目もとがすずしく、動作も堂々としていたから、唐の使いがこの人を批評して、『日本のような小さな国にはもったいない皇子だ』といった」

とかかれている。

大友皇子が平凡な青年なら、天智天皇の心も迷わなかったかもしれない。

けれども息子は優秀で、新しい政治の理想にもえていたころの、若い日の天皇自身に顔もかたちもよく似てきた。

自分の手できずいた国を、息子につがせたいという親の情がわいてくるのも、当然だろう。

大友皇子をうんだ母親 *

が、皇族なら問題はないのだが、身分の低い者なので、そのことで反対する者も出てきそうだ。

* 大友皇子の母 大友皇子の母は、伊賀(三重県)の豪族のむすめで、女官として天智天皇にさしだされていた女性だった。

なお天智天皇の皇后の倭姫には子がなかった。

それに天皇の弟の大海人皇子は、功績もあり、多くの人に信頼されている。

やはり弟をさしおいて、息子を皇太子にするわけにはいかないだろう。

息子への愛と弟への感情にゆれうごく天智天皇の心を、蘇我赤兄(そがのあかえ)がいちはやく見抜いていた。

赤兄(あかえ)はこれまで、自分の出世のために、平気で有間皇子をおとしいれた男である。 |

天智天皇画像 百人一首にかかれたもの。

|

陰険な性格を鎌足に嫌われて、九州の大宰府の長官にまわされ、都から遠ざけられていたのである。

鎌足が病に倒れるとよびもどされ、天皇のそばちかく仕えるようになった。

だが、政治家としては、鎌足よりもひとまわりも、ふたまわりも小さな人間である。

それにしても目先のことについては、するといカンをもっていた。

赤兄は天皇の耳に、

「大友皇子を太政大臣になさいませ。そして……」とささやいた。

こうして、鎌足が亡くなったあと、それをおぎなうための新しい役職が発表された。

太政大臣に大友皇子、左大臣は蘇我赤兄、右大臣は中臣金で、大海人皇子は、政治の中心からしめだされていた。

鎌足がもし生きていれば、天皇に意見したであろう。これは、近江朝廷滅亡のもととなるものでもあった。

天智天皇は飛鳥にいたころ、渡来人とともに、時をしらせる機械をつくることに熱中した。

その漏刻 * (ろうこく=水時計)は、近江(滋賀県)でもつくられた。 時刻をみる役人もおかれた。

時間がしるされ、時を告げる鐘と太鼓の音が、たからかに湖岸にひびきわたった。

* 漏刻 一日を48にわけで時をはかった水時計。漏刻博士という時間をはかる役人2人が、守辰丁(ときもり)とよばれる人たち20人を指揮して、目盛りをみて時をしらせていた。 |

漏刻(水時計) 天智天皇が

つくったといわれるものの復元。

滋賀県近江神宮

|

top

****************************************

|