|

****************************************

Index 1

2 3

4 5 6

8 9 10

1 秘密兵器の研究センター

ドイツ人は国民性として、実用的な知識や学問的な努力にたいしては、常に敬意をはらう。

今日でも、東独、西独をとわず、ドイツを訪問する産業人が、「工学士」とか「ヘル・ドクター」〔博士号の肩書き〕と刷りこんだ名刺をだすと、どんなにそれが役にたつかがわかる。

ドイツの伝統のなかで、教育や教養の有無、学術上の地位といったものは、いつも重要な役割をはたしてきている。

こうした傾向は、とくに一九三〇年代に顕著だった。

ナチの宣伝によって大学教授や技術者が、この時期ほど尊敬されたことはなかった。

有能な人間は、すべてこうした職業につこうとしたし、またこの分野で成功した人も多かった。

1 技術者の天下 top

しかし、ヒトラーが権力を掌握し、その影響力を周囲に拡げるにつれて、その重点の置き方が、わずかながら微妙に変わった。

アカデミックな科学者は評判をおとしはじめ、大学教授も少しずつ人気を失った。

しかし、技術者や実用的な科学者や技師たちは、いまだかつて前例のないほど、高い地位にのぼった。

このように、重点の置き方が変わり、とくにたくさんのドイツ人科学者が、おそらく“人種的劣等性”〔ユダヤ系〕の理由で、差別されるようになると、彼らの多くは、みずから住みなれた上地を離れ、集団で国外に逃れていった。

一九三〇年代の終りには、ドイツの学界、産業界はすっかり事情が変わってしまった。

ただゲーリング〔空軍の最高指導者〕だけが、ドイツの知識人をことのほか尊敬し、彼らをフルに利用した。

ゲーリングの協力者の一人に、ミルヒ将軍〔空軍元帥〕がいたが、彼はユダヤ人の血がまじっていたにもかかわらず、順調に空軍省技術局長になった。

ヒトラーにいわせれば“雑種”的人物だったが、ゲーリングは、この男の知的能力と実用的な技術は“血統書つき”の馬のだと考えて、上級ポストにおいたのであった。

だが、ヒトラー政権が頭でっかちの知識人を嫌ったことは、ヒトラーにとって、あるていど望ましい効果をあげた。

それはまず、ドイツ国民が無定見に、アカデミックな専門的知識を盲信するのを防ぐことができたし、またドイツ国民自身も(広く宣伝されたゲルマン民族の“固有の優越性”という理由で)自分たちには高度な専門家は必要はないと信じてしまった。

国民は誰でも、技術的な問題や科学社会に精通できるはずだ、と思いこんだのである。

そして、大ぜいのものが学問的な研究から離れて、次々と技術労働者となった。

純粋な科学研究は、応用科学や設計、開発の分野に移りかわる傾向にあった。

技術の発達を尊重することが一般的風潮となり、これはドイツ人の心にすぐに受入れられ、育てられた。

2 兵器産業を発達させた講和条約 top

ドイツには、高度の技術という伝統があるが、同様に規律をまもり、努力を惜しまないという伝統もある。

だから、多くの大企業は、最新の商品を輸出して巨利をえた。

このなかには、軍需品もふくまれていた。

やがて、大企業を中心とするドイツ産業は、軍需品の面に努力を集中するようになった。

ドイツは、効果的な新鋭兵器を供給できる、数少ない国の一つとなった。

いったい、どうして、こうなったのだろうか?

答えは簡単である。

ドイツ人が積極的に技術開発をしたためだった。

兵器の生産で、大事なことは、最新式であるかどうかということだ。

つまり、兵器製造業者として成功するためには、技術的に最も進んでいなければならないのである。

そのうえ、ナチが軍国主義思想をふきこんだ結果、必然的に、巨大な兵器製造業界が育成されたのである。

兵器産業が発達したのには、もう一つ、別の原因があった。

それは、ベルサイユ条約であった。

これは、ドイツ再軍備にブレーキをかけ、ドイツの新兵器開発を低下させるように意図されていたにもかかわらず、実際には、かえって発展を大幅にうながす結果になった。

この条約でドイツは、大型艦船、高性能飛行機、大口径砲の生産を禁止されていた。

しかし、ドイツ人は、この制限の枠内で効果的な兵器を造ることに、あらたな精力を最大限にそそぎこみ、たちまち、この制限を克服してしまった。

こうして、あるものは、改良すればすぐに戦争に使える火器を手にし、またあるものは、豆戦艦〔ポケット・バトルシップとよばれる一万トン級の小型戦艦〕や、飛行機、グライダーの完成品を見た。

こういう兵器によってナチは、一見したところ避けられないような、ベルサイユ条約の制限を、こっそりと破ってしまったのである。

クルップやモーゼルなどの産業コンツェルンをはじめとする数多くの会社は、兵器と弾薬を外国へ輸出した。

あるときには、遠く南アメリカの国々に製造設備全体を送ったこともあったし、また、多くの取引国のなかには、のちにドイツの敵国となるソ連のような国までもふくまれていた。

3 陸軍兵器実験部 top

第二次世界大戦前に、すでにドイツには陸軍兵器局があり、ここには陸軍兵器実験部として知られる一部門があった。

これは、兵器のテストと改良のために、特別に設けられたものであり、ここから、重要な、新しい兵器の開発や改良の着想がたくさん生みだされた。

この兵器実験部の専門家の一人、カルル・クランツは、のちに、この部門からわかれて、兵器研究部とよばれる独自の権限をもつ組織をつくった。

これが最初の基盤となって、ヒトラー政権下で、さらに発展していったのだ。

クフンツが退任したとき(記録によると七〇歳をこえていた)後任にはシューマン教授が任命されたが、彼は第二次大戦が終るまで、この任にあった。

しかしここでも、それ独自の研究から離れがちな傾向があった。

というのは、この研究所はだんだん権威を失い、指導者はしばしば、のけものにされたからだった。

自分たちの研究所を造る労力と費用を負担したがらない兵器製造業者たちは、研究的な仕事を軍におしつけていた。

だが業者たちは、純粋な研究をなおざりにすれば、利益をうけることも少ないことに気がついた。

しかし軍としても、必要な規模と能力のある研究機関をもっていなかったのである。

のちになって、この分野でいろいろなものが開発されてきたときには、すでに遅過ぎたのであった。

しかし、スペイン内乱のさい、ドイツの兵器を使った戦闘員や戦術家たちが得た経験は、ドイツ製兵器をのちにドイツ軍が実戦に使う上で、貴重な実験となった。

4 海軍兵器実験部 top

海軍でも、多くの重要な新技術をとりいれた。

たとえば、ベルサイユ条約によって、ドイツは排水量一万トンまでの戦艦しか建造してはならないという制限をうけていたが、ドイツの技術者たちは、軽合金や高度のアーク熔接技術などを最大限に使って、こうした条約制限を克服して、強力な一万トン級ポケット戦艦を造り上げのである。

このような研究は、おもに、大もうけをたくらむドイツ軍需産業から投資された、莫大な資金をもとにして進められた。

海軍には、海軍総司令官のポストをしめる大臣の下に、正式な海軍兵器実験部があった。

さらにいくつかの実験機関もあった。

このなかには、化学物理研究所、魚雷研究所、機雷研究所、無線研究所などの施殷がふくまれていた。

研究開発特許局のような施設もあって、これはパテントや法的事務を取り扱った。

海軍の技術開発研究も、ヒトラーの“知識人”ぎらいの制約をうけたが、それにもかかわらずドイツ海軍は、技術の完成と実用化で世界をリードしていた。

5 高水準の空軍技術 top

しかし空軍の場合は、いささか事情が違っていた。

空軍の技術開発研究にたいしては、政府が大きな関心をもっていた。

個々の企業活動に、多くをたよるようなことはせず、むしろ空軍独自の技術開発によって、高度の生産活動ができる水準にまで達していた。

ドイツ空軍省は、一部の政府要人の気まぐれや思い付きに左右されず、いつでも独自の行動がとれる態勢になっていた。そして、そのような無理を拒否するだけの実力をもっていた。このため空軍は、一種の優越的なムードをつくりあげていた。

ドイツは、すでにのべたような理由で、大砲や海軍兵器の生産国として、指折りの名声を博していた。

だが、空軍に関していえば、ほかにも、ドイツと同じ、あるいは、よりすぐれた空軍をもっている国があった。

この分野でドイツだけが、特別にすぐれた立場にあったわけではなかった。

しかしドイツ空軍内部の士気は大いに高く、非常にすすんだ目標を達成したことは事実である。

適切な例として、ロケットの開発研究があげられる。

これは驚くべきことで、まだ前例のない水準にまで達していたのであった。

ドイツがベルサイユ条約を破棄して、空軍力の大々的な再開発にふみきったのは、一九三五年〔昭和一〇年〕だった。

最も、いきなりそうしたわけではなかった。

すでにその何年もまえから、秘密に、しかも全く非合法に準備が整えられ、ドイツ空軍のパイロットは、ソ連との互恵条約に基いて、ソ連空軍による訓練をうけていたのである。 |

ドイツの「ペーネミュンデ秘密ロケット実験センター」の計画図

|

当時のドイツ空軍総参謀長は、ウェファー将軍だった。

将軍は、ナチの拡張政策の一環として、大型の長距離飛行機の開発に異常なほど熱心だった。

当時、世界で最初の全金属製の飛行機――ドルニエX超大型飛行艇など――が製造され、飛行に成功したことや、一九三〇年代のかわりに、数多くの国際競技で、トロフィーや賞金を、ドイツ製飛行機が獲得できたことは、将軍の大変な自慢であったに違いない。

一九三九年四月には、ウェンデル空軍大尉がメッサーシュミット109Rで、時速七五五・一三八キロの記録をつくった。

これは戦後にいたるまで、少なくともプロペラ機では、二度と再び達成できないスピード記録であった。

〔本シリーズ『メッサーシュミット』参照〕

6 最大の秘密兵器、ロケット top

ドイツは、高速飛行機の分野でも、多くの計画を極秘のうちに進めていた。

これらの計画は、のちに西欧諸国全体をビックリさせるものだった。

ジェット推進方式は、この段階ですでに連合国側の知識よりもはるかに進んでいたし、ロケット推進飛行機さえ、すでに設計段階にあった。

ドイツのあらゆる秘密兵器のなかで、最も恐ろしいものはロケットだった。

もちろん、まだ開発の初期であったが、極秘のうちに進められていた。

早くも一九三一年〔昭和六年〕には、デッサウ〔ベルリン南西七〇キロ、現在東独領〕の基地から、最初の液体燃料ロケットを打上げ、約三〇〇メートルの高度に達した。

そしてその後二年間、秘密チームが有人ロケット飛行の可能性について研究していた。

敵陣に到達するための、最も速い方法は空を飛ぶことである。

従って、ロケットのような画期的な、恐ろしい兵器を創造することにおいて、最も進歩していたのが、空軍の研究施設であったことは、当然のことといえよう。

空軍が政府と密接な関係のもとに、技術開発の研究にうちこんでいたのにたいして、陸軍と海軍の場合は、軍需産業界をバックとした別の研究施設をつくり、“ソロバンにのる”新兵器の開発に努力していた。

陸軍と海軍の場合、政府直属の研究所を造ることは意昧のないことだった。

というのは、独立した研究所を二重に造る危険があったからだ。

そのうえ、当時ヨーロッパで、おそらくは世界でも最高の給料をもらっていた技術者や設計技師など、産業界の研究員たちを引き抜くことは、財政的にいってもむずかしいことだった。

しかし、航空機産業はまだ伝統がなかったため、政府は、航空研究にたいする唯一の支持者となった。

このために、ドイツ空軍は空軍省の中央機関により、人員が養成され、任命され、各部門に配置することができた。

すでにのべたように、インテリ好きで、頭脳労働とその成果を高く評価していた空軍総司令官ゲーリングは、しだいに戦争の歴史のなかで、それまでにみられなかった立派な研究機関(現代的な標準からみれば、組織もまずく、また、行き当たりばったりなものだったにせよ)を作り上げ。

この研究機関は、当時としては、信じられないようなものだった。

しかも、それは大きな成果をあげたのである。

こうした施設はどこにあり、またどのようなものだったのか?

大切なことは、こういう巨大な任務にたいして、どんな組織が造られたかである。 |

A3ロケット:

V爆弾の母体となったもので、一九

三七年に発射テストがおこなわれた

|

|

1929年7月におこなわれた初期のロケット・エンジンの噴射テスト

|

7 固体と液体の両ロケット部門 top

陸軍の兵器開発の責任者は、シュペーアの軍需省をつうじて、陸軍兵器実験部の政策全般を管理した。

この実験部と同じレベルに、兵器研究部があった。

この部は目だちそうでいながら(おそらく組織の拙劣さと、戦争がすすむにつれて矛盾した政策決定かだされたためだろうが)実験部のような目立つ存在にはならなかった。

戦争中、多くの学生たちは、兵器研究部が陸軍兵器実験部のなかの一部門だと、実際に考えていた。

しかし組織のうえからいえば、この二つは同等の地位にあった。

二つとも陸軍兵器局という一つの役所のなかで、ベッカー将軍のもとに管理されていたのである。

ベッカー将軍は、開戦初期に死ぬまで、このポストにあった。

死後は、リープ将軍がこのポストをついだ。

そして最後に調達課が兵器実験部と兵器研究部の二部門と協力することになった。

これは、生産人札、原料資材の購入、外部会社への生産委託契約などに責任をもつ営業部門であった。

また、弾薬、兵器、工学全般、信号、光学、通信施設、ロケットなど、いくつにもわかれた研究部門を調査するための下部機構ができた。

ただロケットは、性格が他とちがうので、全体にやや変則的な組織だった。

ある人は、ロケットは本来砲弾の一種であり、弾薬筒がついているというし、また他の人は、ロケットは本当は飛行機であって、ただ翼がみじかく、操縦者がいないだけだと主張する。

このため、陸軍需験部に二つの部門が股間された。

一つは固体燃料ロケット部門、もう一つは液体燃料ロケット部門だった。

ドルンベルガー陸軍少将を総指揮官として、約二五〇人のドイツ中からよりすぐった若い科学者が、開戦前に集った。

彼らは金と地位をあたえられ、さらに世界を震撼〔しんかん〕させるロケット開発のための施設をあたえられた。

このグループは、戦前はクンメルスドルフにいたがこ九三七年、ペーネミュンデの陸軍需験場にうつり、ここで熱心に仕事をはじめた。

のちになってここの施設はブリーヒェローデとコッヒェル〔ミュンヘン南方四〇キロ、チロル国境付近〕に分散された。

連合軍がベーネミュンデのセンターを発見し、ここに爆撃をくわえたからであった。

クンメルスドルフの実験場は、首都ベルリンの近郊にあり、当時は単にロケットと銃砲の射撃実験場として、開設されたものだった。

ここには、一五の別の実験場があったというが、戦争中、これらの施設は利用されなかった。

ドイツの最新式秘密兵器は、それぞれの特色がハッキリわかるまで、ここでテストされ、戦争がすすむにつれ、兵器の評価や実験分析は、ゴットウにある同じような実験場で行われた。 |

1937年、秘密実験所で発射台にのせられたA3ロケット

初期の実験用ロケット・エンジン

|

8 化学兵器にも手のばす top

当時ナチは、史上最も恐ろしい結果をまねく化学戦争についても考えていた。

ナチは、より早く、より致死的な毒物をつくりだす研究に、多くの時間と努力をそそいだ。

そして、戦争末期には、比較的単純な原料で、いくつかの神経ガスを開発した。これら化学兵器の開発と実験をするセンターは、ラウプハンマー付近の試験場にあった。

ここの全施設は注意ぶかく管理されており、カムフラージュされた建物は、連合軍が超低空偵察飛行をやっても発見できなかった。

またこの全設備を支援するために、教育施設、二〇〇以上の大学(大学研宛所)、独立の会社などが、多くの研究をうけもった。

海軍の組織も、根本的には、これと似ていた。

ここでも中心となる海軍省のなかに、いくつかにわかれた下部組織があった。

そして、陸軍の研究所とかなじように、独立した民間会社の協力と支持にたよるところが多かった。

海軍で兵器開発に関連した役所は海軍兵器局で、ここも軍需相シュペーアの管理をうけていた。

いくつかの専門化した下部組織は、いずれも陸軍と似ていて、実験や試験部門にわかれていた。

これらの部門は、開発担当の部門と、サイバネティックス(人工頭脳)のフィード・バック方式で連結されていた。

というのは、実験のさいに生じた小さなトラブルや改良すべき点を、すぐに理論づけし、つぎの開発段階に役だてる必要があったからだ。

“最適のものが残っていく”という、一種の機械的方法で質が維持されたばかりでなく、研究の質が着実かつ、たえまなく改善されていたのである。

|

ロケット研究所を視察するカイテル元帥(左)と、ロケット研究所主任ドルンベルガー少将(右)

|

9 ゲーリングを頂点に top

空軍省の組織は、厖大なものだった。

戦争の準備がはじまったばかりのころは、陸軍や海軍の研究組織とは違っていた。

ゲーリング元帥が、ピラミッドの頂点におり、総合的な政策管理と開発管理を一手ににぎる立場にたっていた。

これは、シュペーアの軍需省の地位より上でさえあった。

そして、彼のすぐ下は、二つの機能にわかれていた。

一つは、本来の空軍であり、もう一つは科学的・技術的部門であった。

そして後者が、とくに秘密兵器の開発を担当していた。

この秘密兵器開発部門で主要な部局の一つが、ベルリンを本拠とする技術局であった。

この重要な部局の長は、最初ツーデット将軍だったが、戦争中は、ほとんどミルヒ将軍がこのポストにあり、のちにディーズィング将軍と交代した。

この部局のスタッフの大半は、軍人であった。

彼らの任務は航空機、航空用兵器、通信施設など、極秘に行われた研究と開発の仕事を組織し、調整することだった。

専門化された部門も、いくつかにわかれていた。

飛行機の機体設計を研究する課や各種航空機エンジンの生産と研究をする課もあった。

また機械と無線通信・レーダー設面の両課は、空軍に兵器一般の最新式施設を提供した。

ここでは、爆弾以外のあらゆる種類の兵器を、大量に開発した。

さらに、新型爆弾と照準機器の開発や地上基地の施設、飛行機から投下される各種機雷の研究をする課もあった。

無線操縦機械課は、V1号有翼爆弾などのロケット研究を担当した。

これは、まえにふれたように、ロケットというものが“操縦士のいない飛行機”と考えられていたためであった。

従って、この研究が空軍省の指揮下で行われるのは当然であった。

そして(V2号のように)基本的に翼をもたない、ミサイルさえも、ここで管轄されていた。

つまり、V1号、V2号という二つのロケット部門の活動が、ここで根本的にむすびつけられていたのである。

これら全部課の活動を調整するのが研究指導課であった。

ここでは四人の主任科学者からなるチームが、常時ベルリンのナチ当局者と協議し、要望に従って、各部課の研究のウエートを調節した。

この重点のおき方は、政府部内でしばしば変わるので、突然研究計画を変えなければならないことも、少なくなかった。

最後に、全研究部門の下ばたらきをする、いくつかの営繕部門があった。

ここは各研究部内の、いくつかの課を管理する理事の監督下におかれていた。

研究指導課は、これら各部課の統一政策を作成した。

お互いに気があった仲間意識をもつようにすること、生活水準を引きあげ、職場の環境をよくすること、豊富な財政的、物質的援助を行うこと、高度の研究を効果的に続けるために必要な理論統一をはかること、などといった仕事をやっていた。

新しい発見があると、これを文書にし公表するセンターの役割をつとめたのが科学記録センターであった。

科学者たちは、秘密部門の仕事をしていたものさえふくめて、すべて、自分かちの仕事の成果を印刷物に従った。

たくさんのレポートが造られ、関係者たちに配布された。

また、中央の指導的な科学者たちが、遠い辺地で働く科学者たちの仕事に目を通すことができるように、数多くの年鑑類も出版された。

このように、士気と能率をたかめるために、あらゆることがなされたのである。

科学者たちは、多くの面で、十分に報われていた。

たとえば給料は、年間五五〇〇ドル相当で、当時のこの額は、今日にしてみれば、極めて巨額なものだった。

これら科学者たちが働いていた環境は、今日の水準からみても、すばらしいもので、まぎれもなく007のジェームス・ポンド的なムードだった。

10 巧妙にカムフラージュ top

プラウンシュワイク〔ブルンスウィックーベルリン西方二〇〇キロ〕近郊に、広大な森林地帯がある。

周囲は広々とした田園で、数少ない農家が点々とちらばっている。

少なくとも空中から偵察すれば、このようにしか見えない。

しかしこの、のどかなドイツの田園が、現実にはカムフラージュされた、全く違った世界だった。

ここは、ゲーリング航空兵器研究所で、最高機密の研究をする、主要なセンターの一つだったのである。

中央部の建物は、すべて樹木のかげの地下にあり、木の枝がこれらの建物入り口を完全におおっていた。

空からはまるで見えなかった。

この一つの研究センターに、少なくとも四〇の秘密兵器研究施設があった。

大部分は、兵器の改良と、弾道飛行物体のテストをやっていた。大きな超音速飛行機用の風洞が建てられたが、通風口は、地形上の理由で、地上におかれていた。

そこで、これを擬装するため、との敷地一帯に、隅から隅まで偽の農家を建てた。

そして、通風口をおいた場所に小さな小屋を建てた。

屋根はスライド式になっていて、その波賀を使うときは、全体がそっくりそのままジェット気流のダクトになった。

使い終ると、再び目立たぬように屋根がもどされ、支柱だけが外に残るという仕組みである。

この仕掛けは、誰にもわからなかった。

この巨大な施設は、誰にも知られずに建てられ、戦争中ずっと、誰にも知られずに運営されていたのである。

最も戦争中、この研究所の近くに二個の爆弾がおとされたことがあっだが、これは近くの町と間違えて爆撃されたものだった。

シュツットガルト〔ドイツ南西部〕から約一三キロほど離れたルイトに、もう一つ、こうした研究所が造られた。

ここも、ゲーリング航空兵器研究所と同様、有名な航空の先駆者の名前をとって、グラーフ・ツェッペリン航空研究所とよばれた。

しかし、ここはやがて連合軍のスパイに発見され、爆撃された。

この研究所がうけもっていたのは、当時の新しい航空力学だった。

ロケットやミサイルなど超高速秘密兵器の模型を、厳密な学問的条件のもとでテストしていた。

|

ペーネミュンデの初期のV2号ロケットの前で、スタッフに説明をする、

ドイツのロケット科学者の第一人者、ティ−ル博士(右から六人目)

|

11 ベーネミュンデの秘密研究所 top

ペーネミュンデには、一億二〇〇〇万ドル以上の費用をかけて、広大な施設が建設された。

ここで働く科学者は、しまいには二〇〇〇人をこえた。

これら科学者たちは、ここでロケットの実験をし、とくにV2号誕生のもとになったAシリーズ計画に従事した(V2号は、A4という名で、科学者たちには知られていた)。

この研究センターは、現在の東ドイツとポーランドの国境にあり、当時はドイツ領だった、オーデル川の河口の島に造られた。

この島は、ウゼドム島という名前である。

最近、筆者はこの地域の上空を飛んでみたが、およそ英国の偵察機が最高機密の研究センターだと見やぶって、関心をはらったとは、とてもおもえなかった。

およそ辺鄙なところで、荒涼としていたからである。

普通の写真でみれば、バラバラにちった建物があるだけで、ドイツの田舎にみられる典型的な開拓地だった。

しかし、こここそ、最も革命的な秘密兵器が、たくさん研究開発された中心地なのである。

この小さな島の北部に、主要な試験場と、発射台があった。

海岸ぞいに生産工場がならび、南部には研究所員たちの住宅区域があった。

そのうしろに軍用バラックがたちならんでいた。

日課のように、連合軍の爆撃がはじまったのは一九四三年で、この地域の大半が破壊された。

しかし、最も重要な研究が進められていた建物は破壊を免れた。

それでも、この年の八月なかばの空襲では、島民八〇〇人以上が死んだ。

その後、施設のいくつかを、ドイツ全土に分散させたほうがよいことがわかった。

そして、理論開発施設は、ガルミッシュ・パルテンキルヘン〔ミュンヘン南方八〇キロ〕に移され、実用技術の開発はノルトハウゼン〔ベルリン南西二〇〇キロ〕とブリーヒェローデで行った。

また、おもな風洞とその補助施設は、ミュンヘン南方のコッヒェルに移された。

ここは水利工事実験施設と名づけられ、当時では、最も完璧な、長距離ロケット開発の研究センターだった。

たとえば、圧力計は、液体のつまった小さなU型チューブを使った。

実験の最中、十数人の技術者が集って、熱心にノートをとり、そのデータをメモにとるが、あとからそのデータを検討できるように、記録をロール祗に残すといった機械的な仕事を誰もしなかった。

そればかりではない。

チューブをあとで調べて正確な判断を下せるように、写真にとっておくということさえ、誰一人考えなかった。

このように実験の結果を記録しなかったため、レポートを読む時間がはぷけたことも事実である。

また、実験それ自体は、常に質の高いものだった。

たとえばコッヒェルでは、衝撃波の写真は、ツァイス社などで特別に造られた最高級光学機械で撮影された。

ドイツの他の風洞もすぐれたもので、最高風速、時速一万二九〇〇キロまでだすことができた。

また建物より数百メートル左筒い工業給水塔まで、一・六キロ以上も岩地をくりぬいて風洞を造る計画をたてた。

しかし、この風洞は、戦争が終るまでには実現しなかった。

もっと壮大な計画もあった。

直径七・五メートルで、音速まで風速をあげることができる風洞だった。

この風洞は、戦争が終ったとき、ババリア州のオッツタールで建造中だった。

|

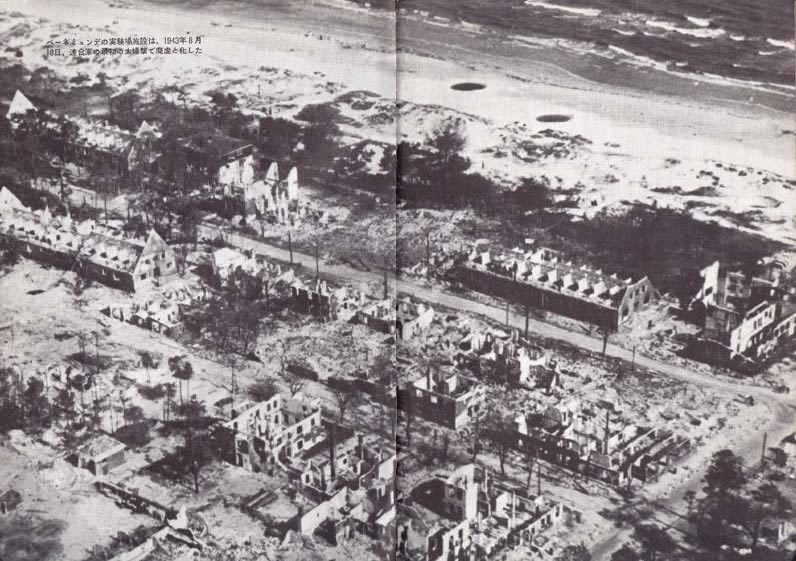

ベーネミュンデの実験場施設は、1943年8月18日、連合軍の最初の大爆撃で廃墟と化した

最初の爆撃で破壊されたベーネミュンデのメーンストリート

|

13 栄光と悲惨の研究 top

また当時、弾道学専門家として指導的な人物だったシャルディンがやっていた空軍技術アカデミーでは、弾道兵器の研究で、多くの有益な成果があげられた。

ここには、全部で一三の研究所があり、物理学、機械工学、飛行機の性能と操縦装置、エンジンの性能など、さまざまな研究をしていた。

また爆薬が形によって、どのようにちがう効果をあげるかという、重要な研究もここで行われた。

形が平べったいもの、球状のもの、凹回状のものによって、爆発効果がいちじるしくことなるという点の研究だった。

これは、たとえばバズーカ砲の弾丸で、どうしたら重戦車の装甲に穴をあけることができるか、という問題にもつながっていた。

以上が、ドイツ各地の秘密兵器研究センターの概要である。

環境も給料もすばらしく、士気は高まっていた。

そして、その成果も、広く認められていた。

そればかりでなく、この変化にとんだ巨大な研究施設の集積体が、戦争の状態にあわせて、合理的に運営された。

そして研究施設は、巧妙にカムフラージュされた。

偽の建物やスライド式の屋根などは、彼らの仕事内容と研究施設の存在を、連合軍ばかりか、ドイツ人自身にさえわからないよう、完全にかくしていた。

こうした施設は、秘密作業を続けるうえで理想的なものであった。

こうして、ドイツの秘密兵器開発計画は、信じがたいような成果と、またある場合には惨たんたる結果を生みながらも、着実に進められたのである。

top

**************************************** |