|

****************************************

Index 1

2 3

4 5 6

8 9 10

8 連合軍を悩ませた水中兵器

“秘密”というものは、それが保持されなければ、全く無意味なものになってしまうが、そのまえに、まず、人に知られないようにしておくだけの価値がなければ、本当の意味で“秘密”とはいえないのである。

戦争の場合、たんに新しい発明をしたとか、新兵器を改良したとか、軍事的に意義のあるものを偶然発見したとか、というだけでは、これを“秘密兵器”とよぶことはできない。

広い分野にわたって、秩序ただしく、不断の努力の積み重ねで研究開発がなされ、その結晶としてうみだされた兵器でなければ、“秘密兵器”の名に価しないのである。

ドイツのこのような開発研究は、実に多種多様であった。冶金工学や化学技術からラジオ、テレビにいたるまで、広い分野にわたっていたのである。

そして、兵器の一部分、あるいは部品などについても、大きな進歩がみられた。

ドイツは、新しいプラスチックを発明したし、レーダー分野では急速な進歩をとげた。

そして、基本的な工学設計の分野でも、多くの成果をあげたのである。

ドイツが開発を計画していた、きばつな異色の兵器について考えてみるまえに、単純で小規模ながらも、実用化された秘密研究について、考えてみたい。

1 ガソリン・エンジン魚雷 top

ここでとりあげたいのは、魚雷の動力の問題である。

ドイツ軍は、高性能で信頼できる魚雷を必要としていた。

そのためには、魚雷用エンジンの改良が第一の問題であった。

魚雷の動力には、どこの国でも圧搾空気や酸素などの気体を使って動力源としていたが、ドイツではガソリン・エンジンを採用して、強力な推進力をえようとしたのである。

ユンカース社は、ワンケル社(戦後、この会社はロータリー・エンジンを開発して世界的に有名になった)で開発されたロータリー・バルブ〔弁〕を使って、この問題を解決した。

まず第一に、エンジンの大きさや重さからみて馬力と経済性の面で、この内燃エンジン方式はすぐれているのではないかと考えられた。

しかし、魚雷は水中をはしるので、内燃エンジンの燃焼に空気を利用するわけにはいかない。

爆薬を満載して、最短時間に最大の出力をださなければならない。

しかも完全に自動的にコントロールして、巨大な魚雷を時速約七〇キロあるいはそれ以上のスピードで進ませなければならないのである。

そのうえ、大きさに制限があったので、普通のロータリー・バルブでは、うまくいかなかったのである。

クランクシャフト〔曲軸〕、ベアリング、トランスミッション・ギア〔変速装置〕その他、すべて軽くて、頑丈なものを造らなければならなかったし、静止状態から急速にスタートする際の急加速に耐えることができなければならなかった。

――静止状態からフル回転まで二秒以内だった――。

またエンジンは、発射直前の点検に便利な構造でなければならない。

一方、各構成部品は一回の使用に耐えるだけの耐用限度があれば十分であった。

このようなやっかいな問題にこたえることができたのが、ユンカースJumoKM8エンジンだった。

これは燃料を燃焼させるのに空気のかわりにエンジン自体の排気ガスを使用し、これに酸素とガソリンをまぜて燃やした。

そして、普通の吸排気装置のかわりに、シリンダー・ヘッドのなかに平らな板をいれ、回転が開始されたときに吸排気の出入り口となる穴と向い合せになるようにした。

2 政府の気まぐれで廃棄さる top

エンジンは水冷式V8型で、圧縮比率は六・六対一、排気量四三四〇立方センチだった。

総重量は約二〇〇キロで、最大出力は四三六〇回転(毎分)のとき、四二五馬力だった。

これにポッシュのマグネット発電機Z18がついていた。

これは各シリンダーのボッシュ・スパーク・プラグ〔点火栓〕と対〔つい〕になっていたものだ。

このプラグは標準型のW240航空機用プラグで、これと単一ジェット式キャブレター〔気化器〕がついていた。

クランク・ケースは進歩した軽合金、おもにアルミニウムとこれに少量のシリコン、マンガン、マグネシウム、銅、亜鉛、チタニウムなどがふくまれた金属で、できていた。

このエンジンは、地上の耐用試験で五〇時間以上、全く故障なく動いた。

このため、これは期待していた以上に成功だったことは、いうまでもない。

これは、工学上の適切な設計で成功したいい見本だった。

そして、もしこの魚雷が完成していたならば、非常に危険な秘密兵器となったことほ間違いない。

ところが、ナチのまぬけな組織のなかでは、しょっちゅう起ったことだが、このエンジン開発は無視された。

当初、一九四五年初めに実戦部隊に配備するよう、何百にもおよぶ注文があったのだが、最後のギリギリになってキャンセルされた。

このため、約八年間にわたった研究開発は、政府当局者の気まぐれによって無視され、完全な無駄に終ってしまった。

あえてつけくわえるなら、連合軍にとっては、儲けものだったといえよう。

3 潜水艦の空気浄化装置 top

ドイツは戦争中に、つねにより新しい、より破壊力のある兵器を開発しようとしたため、各民間会社は、開発の網の目をしだいに拡げた。

たとえばリューベック〔北ドイツ、ハンプルク北東六五キロ〕のドレーガーウェルケ社は、実に多種多様のものを造った。

高々度用パラシュートの酸素器具、与圧高空服、あるいは潜水艦用の空気浄化装置、消音モーター、水中脱出装置、防空壕用ガスマスク、毒ガス探知機、そしてさらには風防ガラスのクリーナー液まで、実に広範囲にわたる技術革新が実をむすんだ。

このグループが開発した技術で、最も進歩していたものは、潜水艦用に開発した空気浄化装置だった。

これは特殊潜航艇の空気浄化を目的に設計されたもので、カルク(石灰ソーダ)パトローネという名で有名な混合物を通して艇内の空気を引きだし、これにボンベから新しい酸素を添加する。

そしてこの混合物はゴムのパイプを通って、再び艇内にもどる、という仕掛けだった。

特殊潜航艇の乗員が、酸素を節約したいときは、チューブの出口についているマスクを使用して、特殊な注入器と石灰ソーダの容器を通して呼吸することができ、一人分に必要なだけの酸素をとれた。

乗員はマスクを通して呼吸した。これには空気が一方にだけしか通れない弁がついていて、汚れたガスはそのまま艇内へ出てしまうようになっていた。

このようにして、酸素の吸入はできたが、艇内に炭酸ガスがたまった。

もちろん、これは石灰ソーダを通して除去された。

これはいい方法ではなかった。

この型で、あとになってできたものでは、吐き出されたガスが、室内に戻ってくるまえに、石灰ソーダを通るようになっていた。こうすれば、艇内の炭酸ガスの量を少なくおさえることができた。

炭酸ガスは、少量でも、実際に呼吸器官を刺激する。そこで小さな艇内での呼吸は、どうしても酸素の消費量が多くなる傾向がある。

こうした種類の開発は、たいしたことがないようにみえるかもしれない。

しかし、秘密兵器を発達させていくうえには貴重な研究だった。

というのはドイツ人は、いろいろな小型――あるものは極度に小さい――潜航艇や人間魚雷を、この研究で開発、生産することができたからである。

そしてこの分野で、いちばん目ざましい開発をしたのは、初期の計画で貴重な経験と知識を蓄えていたドレーガーウェルケ社のグループであった。

4 人間魚雷 top

戦争の初期、はじめて量産された水中秘密兵器は、「ヘヒト」〔かわかます=するどい歯のある川魚〕型の人間魚雷だった。 これは全部で五〇隻ほど造られた。

その大半は試作実験用であったが、一部は作戦用にも使われたようだ。

「ヘヒト」は切離しができる弾頭をつけた魚雷で、性能は余りよくなかったが、電動モーターで動いた。

またすでに説明したような空気浄化装置が、まだ開発されていなかったので、乗員は酸素ボンベとマスクを手放せなかった。

つぎに造られたのは「ネーガー」〔黒人〕(親子魚雷計画)だった。

これは二つの魚雷を組合わせたもので、ガソリン・エンジンをつけた上の魚雷に人間がのり、下には普通の魚雷を取付けていた。 |

「ネーガー」親子魚雷:上部の魚雷にパイロットがのり、

エンジンがつけられ、下部が魚雷の役割をしている

|

この「ネーガー」も乗員は酸素マスクを使用しなければならなかったので、行動は不自由だった。

このため「ネーガー」は改良され、空気を供給する注入装置がつけられた。

この「ネーガー」2型は「モルヒ」〔いもり〕という名前がつけられ、一歩前進した兵器となった。

これと似た「マルダー」〔てん=貂〕という艇も、同じ方式で造られた。

動力には、ネーガー・モルヒ型の内燃機関ではなく電動モーターを使用した。

5 シュノーケルつきの小型潜航艇 top

これらの小型人間魚雷の成功で、設計技師たちは、ミニチュア〔小型〕潜水艦に近いものが造れるという自信をもった。

最初に設計されたのが「ハイ」〔さめ=鮫〕で、これは驚くべき進歩だった。

「ハイ」は量産までいかなかったが、小型潜航艇というものが、実用面でどれだけすぐれたものであるかを証明した。

両側が平らで、ちょうど金属でできた魚のようなこの潜航艇は、内燃機関(ある種のディーゼル・エンジンで、立派に成功した)を動力とし、水中で時速四〇キロのスピードをだすことができた。

この種の潜航艇は機動性にとぼしく、普通、スピードが時速約四一キロくらいまでしかなかったが、「ハイ」は約四〇キロの高速力で、二時間も潜航できたのである。

この潜航艇は、水底に六〇時間ほどじっと止っていることができた。

こんなに長時間潜水できるのは、一種のシュノーケル〔吸気装置〕がついていたからであった。

もし初期の研究がなかったら、この最初の小型潜航艇の実験は不成功に終ったかもしれない。

あるいは、少なくとも、長時間の潜航などおもいもよらず、従って、こうした実験をする必要もなかったのであろう。

その後、小型潜航艇は急速に進歩した。

「ビーバー」〔かいり=海狸〕がそれだ。

最初は一人乗り用に設計されたが、のちになってリューベックのドレーガーウェルケ工場で二人乗りのものが開発された。

船の底のくぼみに二本の電勤式魚雷が取付けられるようになっていた。

|

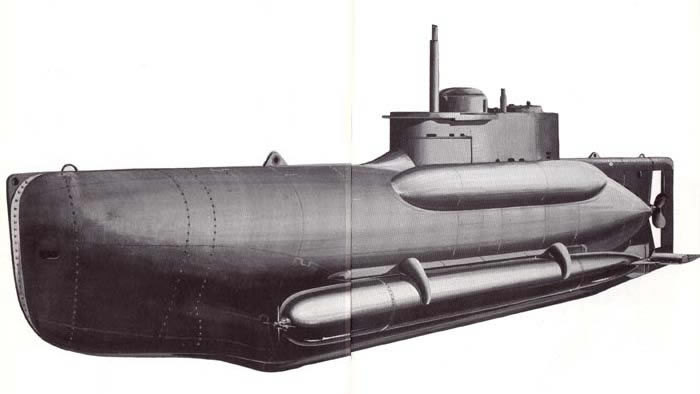

「ビーバー」特殊潜航艇、排水量:6.25トン、速度:6.5ノット、

航続距離:110キロ、乗組員:1、武装:魚雷2

|

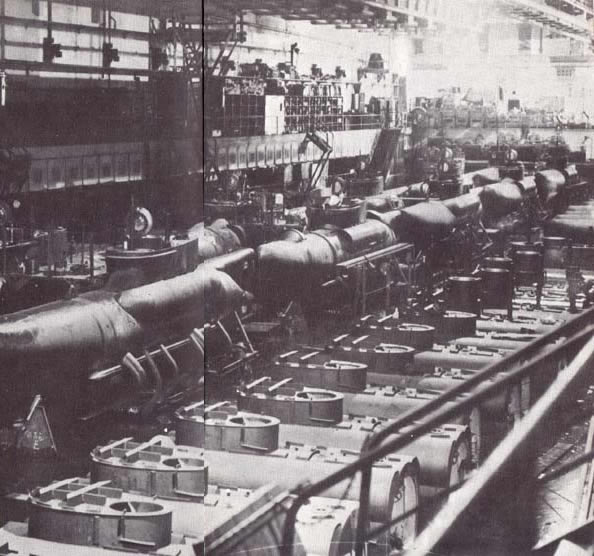

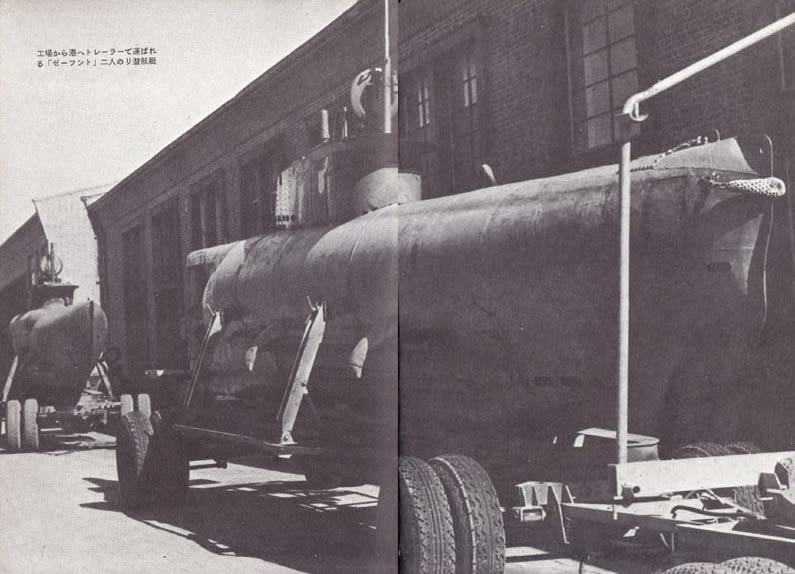

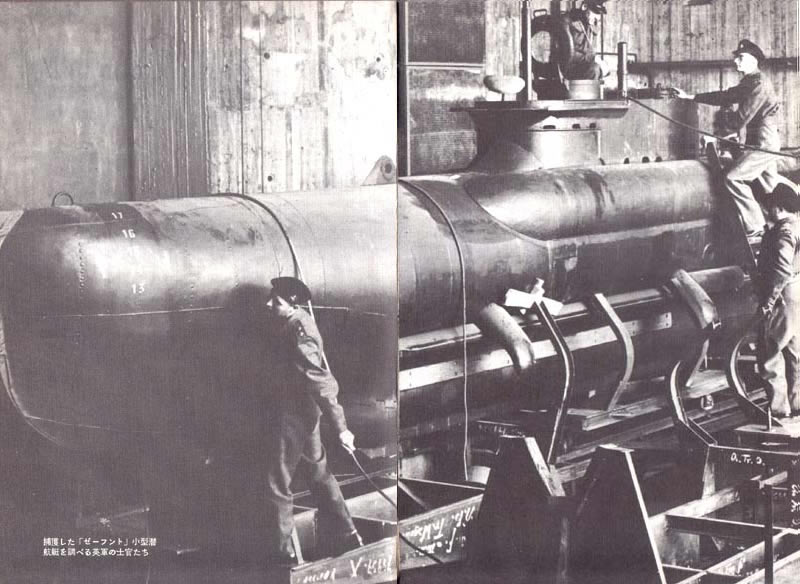

しかし、あらゆる秘密小型潜航艇のなかで、最も成功したのは「ゼーフント」〔あざらし〕だった。

これはノイシュタットのクラインフェアベンデ工場と、キールのゲルマニア造船所で造られた。

この開発計画がスタートしたのは、戦争末期で、開発研究の困難な時期であった。

過酸化水素のロケット・エンジンの設計者、ワルター博士は、ガソリンと過酸化水素の混合燃料を使用するジェット推進式の小型潜航艇を造ろうとしていた。

これは、少なくとも理論上は、水中で時速約一一〇キロぐらいのスピードがだせるはずだった。

いずれにせよ、この計画は“進行中”だったが、実際に動いたのだろうか。

終戦時に、この計画と設計を検討した連合国の専門家たちは、この潜航艇は確かに動いた、という意見だった。

ただ、このアイデアを、もっと広範囲に発展させることができなかったのは、戦局が急速に悪化し、研究開発どころではなくなったからであろうと思われる。

6 役にたたなかった磁気魚雷 top

このようにして、ドレーガーウェルケ社のグループは、各種の研究計画を担当し、Uボート作戦を進める背後で、大きな手助けをすることになった。

海の秘密戦争を研究する人たちには、いろいろな専門家がいた。

そして海上封鎖の必要がどんどん大きくなるに従って、ドイツ海軍の魚雷にたいする期待は、非常に高まったのである。

開戦当初ドイツでは、磁気魚雷の開発が終っていた。

このころの魚雷には、鉄製の船体をとりまく磁場に反応する近接電波信管(魚雷の頭部についた信管で、目標に近づくと爆発する)がついていた。

魚雷は正しいコースに発射されると、二〜三メートルの深さを目標に向って進み、敵艦の真下を通るときに爆発した。

しかし実戦では、これらの特性は、十分には発揮できなかった。

電波信管のシステムが不安定で、深度調整舵がまだ不完全なものだったからだ。

このため魚雷は、目標艦船の下を通るとき、深度が深すぎて爆発しないことがよくあった。

英国の科学者も、やがてドイツの魚雷の磁気感応装置の秘密を発見し、海上の船舶に電気式磁気排除装置をつけた。

これによって船体のまわりの磁気がとりのぞかれ、ドイツの魚雷は全く役にたたなくなってしまった。

ドイツの魚雷を、できるかぎり有効かつ信頼できるものにしようと、いろいろな設計が試みられた。

このなかには、音響で作動する信管や、自動操舵方式などがあった。

潜水艦の魚雷発射装置にも工夫がくわえられ、一定方向でなく、違った角度で同時に数本の魚雷を発射できるものも考案された。

また、船団のあいだをジグザグに通っていくものもあった。

これらの大部分のものは、船から目撃されたし、魚雷の攻撃コースも観察できたので、本当の意味の秘密ではなかった。

英国は、これらの魚雷について、くわしい情報をもっていた。

これは、座礁した魚雷も多く、連合軍がその構造を調べることができたからである。

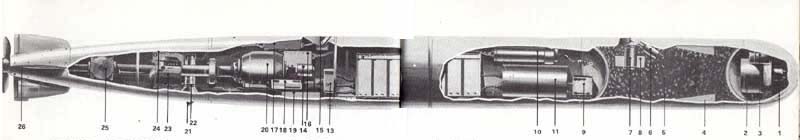

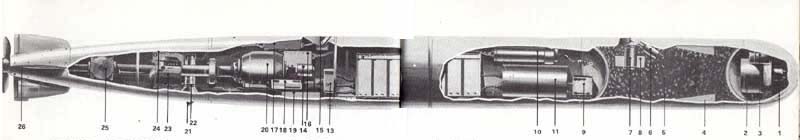

|

ドイツ軍のV型音響魚雷

21 始動スイッチ

22 深度制御装置

23 ジャイロスコープ

24 識別回路

25 プロペラ用ギア

26 尾部装置 |

16 補助発電機

17 主発電機スイッチ

18 起爆装置用変流器

19 起爆装置用配電盤

20 電動推進器 |

6〜10 音響起爆装置

11 起爆用空気ボンベ

12 動力用電池

13 メーン・スイッチ

14 充電用プラグ

15 始動レバー |

1 音響受信器

2 音響増幅器

3 発射用安全回路

4 磁気起爆装置

5 爆薬 |

|

7 音響爆発魚雷 top

それでも、ドイツは新型魚雷をたくさんもっていると宣伝した。

その魚雷のうち多数のものは、音響誘導方式だったが、その秘密も明るみにでていた。

しかし、連合軍はこれにたいして手のほどこしようがなかった。――物音一つたてない船などあるわけはない――ドイツは連合軍艦船に、第三帝国の力を海上でみせつけようとした。

海軍の優秀性をほこる英国にたいする大きな挑戦であった。

魚雷の動力の秘密開発(最初のうちは電動モーターが使われたが、すでにのべたように終戦時には、驚くべき、新しい動力ができていた)と自動誘導装置の開発も進められていた。

この計画でいちばん成功したものは、音波方向探知装置とそれに連動した舵を動かす補助モーターを装備した魚雷だった。

これは敵艦のエンジン音によって誘導され、船体に接触すると爆発をおこした。

この魚雷は命中率が極めて高く、もしこの魚雷がドイツ軍によって、広く使用されていたとすれば(特にハイスピード動力も実用化されていたら)、連合軍艦船の行動はひどく妨害されたことであろう。

英軍情報部は、この最初の実験魚雷が使われる以前に、ドイツの意図を見抜いた。

そして、この誘導装置を混乱させるための、スクォーカー・ブイ(ピーピーと鳴るブイ)を造った。

このブイは連合軍艦船に曳航されて大きな音を発し、ドイツ軍の魚雷は、この間違った目標であるブイに向って誘導されたのだった。

またしてもドイツの計画は裏をかかれた。連合軍は単純で、とるにたらないような小道具を使って、高級な魚雷を使用不能にしてしまったわけだが、これはドイツ軍にとっては残念千万なことであった。

8 シュノーケル装置 top

このように、一番良いものは、一番簡単なアイデアだということは、よくあることだが、これは戦争中、交戦国の双方について、いえたことだった。

特にその一つとして、ドイツのUボートが、海上で断然、優位に立つつことができたのは、初歩的な、費用のかからないアイデアによるものだった。

それが「シュノーケル」である。

このすぐれた装置は、同じくワルター教授の設計だった。

これはUボートが潜航中にディーゼル・エンジンを動かすための空気を取入れ、これによってバッテリーも充電できた。

しかもレーダーで探知される危険もなければ、敵艦から発見されることもない、というものだった。

しかし最初に、この装置を使うことを考えだしたのは、もっと古い。何世紀もまえから、人間が自由に海の底を歩ける方法として、しばしば考えられたものだった。

そして最初の「シュノーケル」は、オランダの最高機密の装置だったようだが、これをドイツ軍は一九四〇年のオランダ侵略のさいに手に入れた。

ワルター教授は、これをもっと進歩した実用的な形のものにした。

海水が艇内に流れ込むのを防ぐ、ボール・バルブ〔球状の弁〕のついた「シュノーケル」を設計し、これを試験的にいくつかのUポートにつけた。

シュノーケルを装備した最初の潜水艦U264は、一九四三年の初め、イギリスの戦艦に撃沈された。

このため、この装置をもっと広く利用するのが遅れた。

しかし一九四四年までに、さらにたくさんのUボートに取付けられ、大いに役だった。

この年の八月、米軍がフランス北西部のブルターニュ半島に進撃したとき、ブレスト〔ブルターニュ半島の港町〕のUポート基地は海上から封鎖されてしまった。

このため潜水艦が、静かに、米軍に探知されずに基地に潜入するには、この「シュノーケル」が大いに役だったのである。

それでも「シュノーケル」に弱点はあった。

ポール・バルブが波のためにひとりでに閉ってしまうと、船内の気圧は、エンジンがたえず作動するため、急激に下り、Uボート内の空気中の酸素は、だんだん一酸化炭素に変わっていった。

そればかりでなく、「シュノーケル」のパイプは、泡〔あわ〕だつ波の跡を水面にのこした。

これは航跡をハッキリとしめし、連合軍の哨戒機に追跡されることがあった。

ドレーガーウェルケ工場のマイヤー・ウィントホルスト博士がやった実験だと、バルブが閉ったままになってしまうと、潜水艦内の気圧は、五分ちょっとで六〇〇ミリバールぐらいまで下がることがわかった。

これは、エンジンによって酸素が消費されるからで、そうなるとエンジンは止ってしまう。

大波や、海流の変化が原因となって起る、普通の気圧低下は、乗員たちもそれほど気にはしなかった。 |

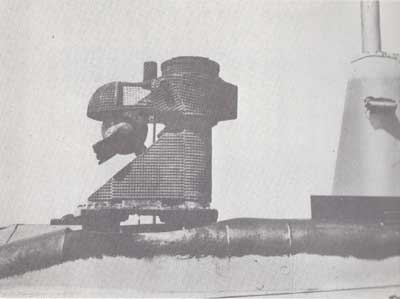

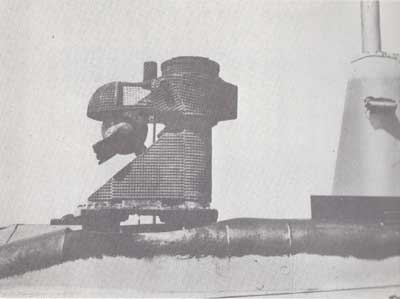

Uボートにつけられたシュノーケル:これのおかげでUボートは

レーダーに探知される危険なしに、バッテリーを充電することができた

海中で使用中のシュノーケル

|

終戦まで、この役にたつ「シュノーケル」は、多数のUボートに取付けられ、ドイツ海軍の作戦に貴重な貢献をした。

通信機の開発も重要な問題だった。

非常に長い波長の電波(二万八○○○メートル)ならば、海水の上層部を浸透できることがわかった。

そして、Uボートが、海面から、一五メートル以内にいれば、地上の基地と無線通信をかわすことができた。

このような、異常なほど長い波長の送信をする無線アンテナは、マグデブルク〔ベルリン南百二一〇キロ〕に建てられていた。

9 Uボート用囮(おとり)兵器 top

最後に“オトリ”の問題があった。

ドイツ海軍は、連合軍がUボートを捜索するのを混乱させるため、あらゆる手段を講じた。

連合軍のレーダーにたいするオトリとしてスズ箔〔はく〕でくるんだおもりのついたブイを、Uボートが逃げるとき切りはなす。

すると、これが水中で垂直に浮揚して、レーダーは、潜水艦の突き出ている司令塔からでる反響音と同じ反響効果がでたのである。

やがて連合軍の哨戒機が現場につくと、そこにはなにもなく、Uボートは、はるか遠くの海中に逃れている。

そしてブイ(短時間で沈むように造られてあった)も消えていた。

この単純で、巧妙な誤魔化しは功を奏し、連合軍を大混乱におとしいれたのである。

Uボートの艦長たちが、特に怖がったのは、ソナー(潜水艦探知機のことで、元々はドイツの科学者が開発した)だった。 これはいったん探知されたら、絶対に逃れるチャンスはない、というやっかいな音波探知機だった。

ひところ、潜水艦の両側に、ワイヤ・メッシュ・グリッド〔金網格子〕というものが取付けられたことがあった。

これは、追跡してくる艦船を混乱させるために、妨害音波をつくる装置だった。

しかし実質的に、もっと効果があったのは、Uボートが戦争の後半でっかった泡のオトリである。

これは、カーバイドで、穴のあいた円筒のような形をしていて、海水にふれると大きな濃密な、アセチレン泡の固まりをつくった。

これはソナー探知機の反響(エコー)電波を受け返し、このオトリの下をUボートが悠々と逃げさることができた。

10 一メートルでもはかれる高度計 top

エコーは、いろいろと違ったことに使われた。

研究と、新機軸の開発の網の目を大がかりに拡げていたドイツは、やがて飛行機の高度計として、地上からのエコーを利用できる、ということに気がついた。

この結果、極秘の音波高度計が生まれた。

これは、前例がないほど正確に、飛んでいる高さを直接に記録した。

従来のアネロイド高度計では、とても正確には測れなかった、一〇メートル以下の超低空飛行でも測れたのである。

この装置は、ミュンヘンのアトラス工場で製作され、ルフト・ハンゼル工場でも製作した。

終戦のとき、何千個ものこの機械が、まだ注文をうけて造られていた。

しかし飛行機に取付けられたのは二五〇個ほどだけだった。

この装置は、ソナー探知機と同じように、音波を地上におくり、地表で反射するエコーをききとる、という仕掛けだった。

この反射に要した時間を測って高度計は、飛行機の高さを、二、三センチの高さまでくわしく測定できた。

送信距離が長くなると時間のズレが大きくなるので、この機械は、せいぜい一五〇メートルまでしかつかえなかった。

だが、のちには、この高度計を使って飛行機が、平らな広い地面の上を、ほとんど一メートルきっかりの高さで飛ぶことができたのである!

この音波高度計は、極めて革新的で役にたつものだった。

この機械は、困難な状況下で、飛行機が着陸するときに、大いに役にたったし、事実、ドイツ軍が連合軍に反撃をくわえるチャンスを多くしたものだ。

その他、兵器の後座〔発射したあと、大砲が反動で後にもどる〕現象を研究し、それを修正する無反動砲架を考えた人もいる。

このおかげで、飛行機に、大口径砲を積みこむことができるようになった。

新しくプラスチックが実用化され、アルベルト・シュミット教授は、実験的に合成繊維を飛行機の外側の材料に使いはじめた。

このようにして、開発の網の目は、どんどん拡げられた。

ほとんどあらゆる技術領域にわたって研究され、ドイツが戦争に勝つための、新しい秘密兵器を発明する必要にこたえて、いろいろな種類の試みがなされた。

11 ドイツ政府の無知で御破算 top

しかし、第三帝国〔ナチ・ドイツ〕は、間抜けなことに、この開発の最中に考えすぎて、網の目に、余りにも大きな穴をあけてしまった。

そして、多くの遠大な開発計画が、そこからすりぬけていってしまった。

多くの人たちは民族的な誇りに燃えたって、新兵器、新戦術、新技術を発見しようと懸命になった。

だが、一方で、気違いじみたナチ政府の無知蒙昧〔もうまい〕さが、こうした人たちの努力を完全に実らせるのを、はばんだのであった。

top

**************************************** |