|

��������������������������������������������������������������������������������

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

1�D���͔�s�ւ̋��ƃ��}��

1 �O���͋C���Ɣ�s�D

�@�l�ނ̒������Ɠ���͋���Ԃ��ƁA�������Ȋw�̔��B�Ȃ��ɂ��̎����͕s�\�������B

�@�ł͂��̑O�ɐ悸�A���l�̕��̂��ɏ��点�Ă݂悤�Ǝ��������̂��t�����X�̃����S���t�B�G�Z��B

�@�ꎵ���O�N�Z���ܓ��A�t�����X�v���Z�N�O�̂��Ƃł���B

�@�����Ǝ҂������ނ�́A���a���Z���[�g���̎��ƕz�ł܂邢�C���Ɏd�グ�A�����̌�����m�̑���R�₵�ĔM���𑗂荞�݁A�A�m�l�[�ō��x�ꔪ�Z�Z���[�g���܂ŏ㏸�������B

�@���̐����ɂ���ē��N�\�ꌎ�A���傫���C���ɓ�l�̒j�����g�݁A�p���̏���Z�Z���[�g�����Z���Ԃɂ킽���āA�M����⋋���Ȃ��畂�g�����̂ł���B

���ݐ���ɍs�Ȃ��Ă���X�J�C�X�|�[�c�̔M�C���ƁA�܂��ɓ����X�^�C�������Z�N���O�ɂł��Ă����킯�ŁA����͂��炵�����Ƃ��������A�܂��C����ړI�n�֎��R�ɑ��邱�Ƃ͂ł����A�����オ���č~��邾���������B

�@�Ȃ�s���͂��Ƃ��Ȃ킹�悤�ƍl���o���ꂽ�̂��A���p�����n�߂����^���C�G���W���t�̔�s�D�ł���B

�@�����S���t�B�G�Z�킩�玵�Z�N��̈ꔪ�ܓ�N�㌎��\�l���A��͂�t�����X�̃A�����E�W�t�@�����A�����l�l���[�g���̖a���`�̐��f�����s�D�ɁA�v���y���t�O�n�͂̏��C�G���W���Ɛl�̏��S���h�������A�������Z�L���Ŕ�щ�����B

�@���������C�G���W���́A����Ԃ��߂ɂ͂�͂�d���������ǂ��Ȃ��B

�@�����ł���ɑウ�Ĕ��n�͂̓d�C���[�^�[��p�����̂��A�V�������E���i�[���ƃA���c�[���E�N���[�u�X�i�t�����X�j�̋������삵���u���[�t�����X�v���������B

�@�����܁Z�E�l���[�g���A���a���E�l���[�g���̐��f�K�X���蔼�d����s�D�ɁA���a�����[�g���̃v���y�����Ĕ�ԗE�p�Ƀt�����X�����͋��삵���Ƃ����B

�@����Ɏh������ăh�C�c�̃t�F���W�i���h�E�t�H���E�c�F�b�y�������݂́A�\��ŗ��R������ފ����A����^�̔�s�D���ɂƂ肩�������B

�@��Z�Z���[�g���ȏ�̒���������������s�D�̌����Ƃ����ނ̌v��ɁA�l�́g�ϐl�j�݁h�ƌĂ�ŗ�����B

�@���̎��ꔪ��Z�N�A�����h�C�c�̃_�C�����[�̊J���������n�̓K�\�����E�G���W���������u�h�C�c�v���������������Ƃ���A�c�F�b�y�������̌v��͂ɂ킩�Ɍ������ꂽ�B

�@�����u�����@�q��D���Ə�����Ёv���ݗ�����A�S������[�g���A���a���E�����[�g���A��Z�n�̓G���W���̑�ꍆ��s�D�����ꂽ�B

�@���Z�Z�N��������A�{�[�f���̕��i�[�ɂ�������o����A�l�l�̏�����悹�ď����g�ɐ��������B

�@�Ƃ��낪���̒���A��ꍆ�D�͖\���ɂ���Ĕj��Ă��܂��B

�@�����āA���̓����Â������ɁA�c�F�b�y�������͑�^�d����s�D�̕��ƌĂ��悤�ɂȂ�B

�@�u���W�����܂�̃p���W�����A�T���g�X�E�f�������͂���܂Ő��삵�Ă����������̔�s�D�̂�������A���d����6�^��s�D�i�S���O�O���[�g���j�ɓ�Z�n�̓K�\�����E�G���W�������A���Z��N�\���\����A�p���x�O�T���E�N�[������p���Ɍ������G�b�t�F������������ċA���A�܋���ܖ��t�������l�������B

2 �����G���^�[���ƃ����O���C�@top

�@����܂ŏq�ׂĂ����C�����s�D�Ƃ����֕��g������敨�i�y�q��@�j�Ƃ͕ʂɁA�@�B�I����Ŕ�s���邱�Ƃ̂ł���A�܂蒹�̂悤�ȉH��������Ă̋�s�@�B�i�d�q��@�j�̃A�C�f�A�ƌ����͌Â����炠�����B

�@���͏��������^�ҋחނ܂ŁA���������݂ɉH���������肠�邢�͍��E�ɐL���āA���R���݂ɔ�щ���Ă���B

�@����ɓn�蒹�͒�������s������Ă̂��A���N�����ꏊ��������s����B

�@��������Ă����l�Ԃ������܂����v���Ɠ����ɁA�����͐l�H�H��������Ĕ��ł݂��邼�Ɛ���Ȃ��킯�͂Ȃ������B

�@���������̂悤�ȉH��������ĉH�������Ƃ���ŁA�d���l�Ԃ������킯�͂Ȃ��A�����w�����킦�Ă��邾���������B

�@���ɂ͐l�Ԃ̗��T�C�h�ɁA��Ԃ��Ƃ̂ł��钴�l�ԁ\�\�V�g�ƈ�����u���A���邢�͔��n�ɉH���₵�ēV�n�Ƃ��A��������ʎv����z���̐��E�ɑ������̂ł���B

�@�Í��̒����I����悤�₭���l�b�T���X���}���A�l����`���N�����ĉȊw�I�_���������肵���B

�@��l�ܓ�N�A�t�C�����c�F�̋߂��ɐ��܂ꂽ���I�i���h�E�_�E���B���`�́A���قȍ˔\�������ĉ�ƁA�����ƁA���z�ƂƂ��Ęr��U��������A���̑����R�Ȋw�A�V���w�A���w�܂Œʋł���}���`�l�Ԃł������B

�@�ނ́u�Ō�̔ӎ`�v�u���i���U�v�Ȃnj㐢�Ɏc�閼���`������A���b����U���u�����Ԋ�B�ƌ��Ȃ��Ȃ�A�l�Ԃ���ׂ��B����̉��ł��邾�낤�v�Ƃ����āA��ׂ��B�̃X�P�b�`��`���Ă���B

�@����͒��ł͂Ȃ��R�E�����̖͕�ŁA���̉H���͓�Ɣ疌�łł��Ă��邩��ƕz�ɂ����₷���A��������ԂʼnH�������悤�Ƃ������̂������B

�@���������݂�Ηc�t�Ȃ��̂����A�܁Z�Z�N�ȏ���O�ɂ����������J�j�Y�����l�����̂͂������ł���B

�@���݂̃w���R�v�^�[�̌��^�Ƃ������ׂ��A�点�u�X�p�C�����v�̃X�P�b�`������B

�@����͂��ē��{�w���R�v�^�[�A���i�̂��̑S����j�̎Џ̓f�U�C���Ƃ��č̗p����Ă�������A�����m�̕��������ł��낤�B

�@�����̔�s�@�B�̍\�z�́A���̌�̖`����q�C�����i�R�����u�X�̖k�đ嗤��������l���A�o�X�R�E�_�E�K�}�̃C���h�q�H��������l�㔪�A�}�[�����̐��E���q����܈��`���j��A�R�y���j�N�X�̒n�����i��l�O�j�A�K�����I�̒n�����̏ؖ��i��Z��Z�j�Ȃǒn����V��̂��ƂŖZ�����A���Ԃ��ƂȂǁA�_�E���B���`���̉Ȋw�҂��o�Ȃ��������ߔ��W���邱�Ƃ��Ȃ������B

�@���ڂ�\�㐢�I���߂ɂȂ��āA�C�M���X�̃W���[�W�E�P���[�i�ꎵ���O�`�ꔪ���j���A�g�͂̌��������Ĉꔪ��Z�N�w��s�̗��_�x�\�����B

�@����́\�\��ԕ����ɑ�����������̊p�x�i�}���p�j��^���Ĕ�s����ɓ�����C�́A��s�����ɕ��s�ȍR�͂ƁA��s�����ɒ��p�ȗg�͂̓����B

�@���̃}�C�i�X�R�͂������������v���X���͂�����A�g�͂ƍR�͂����킹�����͂̕����ɔ����������邱�Ƃ��ł���\�\�Ƃ������_�������B

�@�܂���̎�����������A���͋��オ��̂Ɠ��������ł���B

�@�P���[�͂���ɁA�̒f�ʂ𗬐��^�̗��^�ɂ���A���^�̏㉺�ɕ����ꂽ��C�̗���̏㑤�͗��̂ӂ���݂̂��ߗ��ꂪ�����i���͒Ⴂ�j�z����������i�g�́j���A�����͗��ꂪ�x���i���͍����j�A��ɉ���������͂ƂȂ邱�Ƃ\�����B

�@�܂���s�@�ɂ͏c�����Ɖ������̈����ۂK�v�̂��邱�Ƃ𗝘_�Â��A�ނ̃O���C�_�[�̐v�}�ɂ͔��������Ă���B

�����ĉ�����͂���ɏ㔼�p�i���ʂ��猩���嗃�̓��̒��S���ɑ��A���[�����ւ킸���ɏ�����p�����j�����邱�Ƃɂ���ĕۂ���邱�Ƃ�m��A���ۂɃO���C�_�[�ň��萫���m���߂Ă����B

�@�P���[�̎��ʈ�Z�N���O�A�ꔪ�l���N���h�C�c�l�I�b�g�[�E�����G���^�[�������܂ꂽ�B

�@���N����A�P���[�́w��s�̗��_�x��ǂ݁A�������Ē��̔�ѕ��������A�l�Ԃ̏��O���C�_�[������n�߂�B

�@���̗���͂��āA���̎}�ɖȕz�������������[�g���A�ʐψ�Z�������[�g���̎嗃�Ƃ��A�ꔪ��Z�N����u�̎Ζʂ𗘗p���Ċ�������ɓ������B

�@�P���[�̗��_���̂����A����܂ł̃O���C�_�[�ƈႢ��������A������������Ă��肮��Ɛi�����Ă����B

�@��Z�Z�Z��ȏ���������i��s���Ԃ͍��v�����ԁj�ő勗���l�Z�Z���[�g�����L�^�������A�ꔪ��Z�N�Ɉ�܃��[�g���̍������玸�����Ēė��A���S���Ă��܂����B |

�����G���^�[���̃O���C�_�[

|

�@���ɂ��Ԃ����L���b�v�Ɛ�����������[�v�łȂ��A���~�͓����㉺���邱�Ƃɂ�萅������𝚂܂��đ�����@���l���o�������A���̑��@�Ɏ�Ⴂ�̂��������Ƃ������Ƃ�����B

�@���Ƃ��ƃ����G���^�[���̃O���C�_�[�́A�����牺�����c������i��d�S�ړ����c�����_�������B

�@��������t�����X���܂�̃A�����J�l�A�I�N�^�[�u�E�V���j���[�g���A���t�O���C�_�[�Ŕ�s�������Â��f�[�^���W�߂ďo�ł܂ł��Ă����B

�@���͎Y�Ɗv�����i��ŁA�Ȋw�Z�p�͑啝�ɐi������B

�@�C�M���X�̃��b�g���ꎵ�Z��N�A���C�@�ւ����ǂ���ƁA���ꂪ�D�֎Ԃ⎩���ԂɎ������Č�ʂ̊v���������炵���B

�@�����Ă��̏��^���n�͂̂��̂���s�@�ɂ���������邱�ƂɂȂ����B

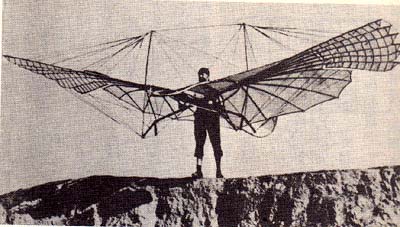

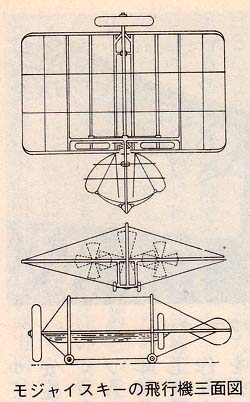

�@���̍ŏ��̂����i�L�^�̂����Łj�̓��V�A�̃A���N�T���h���E�d�E���W���C�X�L�[�i�ꔪ��܁`�ꔪ��Z�j�́A�O�Z�n�͏��C�G���W�����Ƀv���y���O���i��͌������A��͐��i���j��������`���P�t�@�������B

�@�ꔪ����N������\���A�����䂩�甭�i�������̂́A�Ԃ��Ȃ��E�ɉ��]���Ēė���j���A��s�����Ƃ͔F�߂��Ă��Ȃ��B

�@�Ȃ����̃��W���C�X�L�[�͔�s�@�����N�O�A�C�R��ю���Ƀ��V�A�ɓ��͑��i�ߒ����v�`���[�`���i�ʏ��g�ߒc�������C�j�̐����̈�l�Ƃ��ė������Ă���B

�@��D�f�B�A�i�����ɓ��̉��c�ɒ┑���A�ꔪ�l�N�i�������N�j�\�ꌎ�l���A�����̑�n�k�őD����j�A�˓c�i�ւ��j���œ��{�̑D��H�ƂƂ��ɗm���X�N�[�i�[�D�w�_�����������A���̗]�ɂɑ��̐l������`���Ă����B

|

|

�@�̂��ɏ��C��s�@����������̍I�݂ȉ�́A�����������D���y���������قɎ��߂��Ă���B

�@�ꔪ��Z�N�Ƃ��������G���^�[�����O���C�_�[�𑀂��Ċ���������n�߂��N�ł��邪�A���̏\������A�t�����X�̃N���}���E�A�f�[�����R�E�����^�̎嗃�i�_�E���B���`�̈ĂƓ����j����������Z�n�͏��C�G���W���t�������u�G�I���v���ŁA��l�܃��[�g����Ƃ����B

�@����������̓W�����v��s�������Ƃ����̂��ʐ��ɂȂ��Ă���B

�@��������ǂ����A�r�����V���i�l�Z�n�͏��C�G���W���j���ꔪ�㎵�N�\���\�l���i���C�g�Z��̏���s�Z�N�O�j�A��O�Z�Z���[�g����s�����A�������ɔj���Ƃ������؋��ʐ^�͂Ȃ��A�t�����X�l�̈ꕔ���u�l�ޏ��̓��͔�s�̓E�`���v�Ɩ����ɐM���Ă���ɉ߂��Ȃ��B

�@������ꔪ�㔪�N�A���V���g���̃X�~�\�j�A�����������ْ��̃T�~���G���E�s�A�|���g�E�����O���C�������A���C�G���W���t��^�͌^��s�@����蔪�Z�Z���[�g���ȏ������Ƃɐ��������B

�@���C�G���W���͌y���Ȃ��Ă͂������A�\������x������B

�@�����Ĉꔪ���ܔN�A�h�C�c�̃S�b�g���[�u�E�_�C�����[�̔��������l�T�C�N�����K�\�����E�G���W���́A�����ԂɎg���Ȃ�������ƌy���Ȃ�ׂ����������߂Ă���B

�@���悢��@�͏n���������B |

|

3 ���C�g�Z��̗��_�Ǝ��ہ@top

�@�����G���^�[����A�f�[���̃j���[�X���A�Ƃ��ɊS�������ĕ鏬�T�������������B

�@�A�����J�̃I�n�C�I�B�f�C�g���ɏZ�ރE�B���o�[�A�I�[�r���E���C�g�Z���̕ҏW�������ł���B

�@�u����������n�߂������G���^�[���̃O���C�_�[���A�y���G���W��������ׂ��v

�@�u�����ɂ����ă`�����X�͂��邳�A����Ă݂悤����Ȃ����v

�@�T�����̌o�c���@�B�D���ȌZ��́A�v������~�܂炸�ꔪ��l�N�A�����A��҂̊Ԃŗ��s���Ă������]�Ԃɖڂ����A���̐����Ƃ��n�߂��B

�@���]�ԍ�肪�O���C�_�[�Ɣ�s�@���Ƀv���X�ƂȂ邱�Ƃ��������Ă̂��̂������B

�@�܂��ǂ�����āA�����ƂȂ����̂��K�������B

�@���]�Ԃ���邩�����A�V���j���[�g�̏������w��s�@�x����G���^�[���́w���̔�s�x��ǂ݁A��s�̌����ɖv������B

�@�����G���^�[�����Ď����ē�N��̈ꔪ�㔪�N�A�����O���C�����̏��C�G���W���͌^�@�����Z�Z���[�g������Ƃ��A�Z��͂������莆�𑗂��ċ���������B

�@�Z��������҂łȂ��ƌ��������́A����̎�������Č��シ��B

�@���������C�g�Z��́A�����ɔ�s�@����낤�Ƃ͂��Ȃ������B |

|

�@�悸�����t���t�̑��^�O���C�_�[�i������E�܃��[�g���j�Ŏ������n�߁A���̔�s�f�[�^���Ƃ����B

�@���̌��ʂ��ӂ܂��Ĉ��Z�Z�N�A�����܁E�[�g���Ɋg�債�����t�̑�ꍆ�O���C�_�[�삷��B

�@����ɂ͏��~�ǂ̂�������������Ă���A�n�ォ�烏�C���[�ʼn��u����ł���悤�ɂȂ��Ă����B

�@���̉āA�Z��̓m�[�X�J�����C�i�̃L�e�B�z�[�N�ɂ���L���E�f�r���̋u�ɉ^��Ŗ{�i�I�������J�n���A�݂��ɕ����ɂȂ��ď�邱�Ƃ������B

�@���̌��ʂ��Z����������̂ŁA�����Z��N�A������Z�E�����[�g���ɂ����f�ʂ���ւӂ���܂�����O���C�_�[�i��͂蕡�t�j�����A�Ăɑ���̎������s�Ȃ����B

�@��������̏�ɕ����ɂȂ��đ��邱�Ƃ��������A�ǂ�����l�����̃f�[�^�ƈႤ�Ƃ��낪�݂������̂ŁA�����Ȏ���̕����i��������C�̗���𑗂�A�Ȃ��ɒu�������^�ɓ��Ăđ��肷��j���g���Č������Ă݂��B

�@���ꂪ��l�����ƌZ��̈Ⴂ�ƂȂ��Ă������B

�@���̋�C�͊w�i�������̌��t�͂Ȃ������j�̑���͈��Z��N�����܂łÂ����A���̐��ʂ��㌎����̑�O���O���C�_�[�i���t�A������E�����[�g���A���ʐϓ�㕽�����[�g���j�ɍ̂�����ꂽ�B

�@�������c���i�������イ����j�͕����ɂȂ����O�����E�ɂ���A�E�̂��̂͑O�։����č�����A���ֈ����ĉE����A���̂��͈̂����ċ@��グ�A�����ċ@���ƂȂ�B

�@�܂葫���g��Ȃ��̂�����ɂ߂Ăނ��������B

�@����Ɍ��݂̕⏕���ɓ����镔���́A�ƕz�ō���Ă���_��Ȏ嗃�̌㉏���A���E�t�ɝ��i����j�܂��邱�Ƃʼn�����Ɛ�����i�i�����ǁj�����B

�@�����̌��n��s�@�ł͋�����鑀�c�V�X�e�����A���N���ĐV���������I�ȕ��@���J�������ƐF���i���날�j���邱�ƂɂȂ�B

�@����͂Ƃ��������C�g�Z��́A���ߎ�ƂȂ�K�\�����E�G���W���̐���������̍H��̃`���[���Y�E�e�C���[�Z�t�ɗ��B

�@�L�\�ȃe�C���[�͎l�T�C�N���̐��⎮�l�C���G���W���Ɏ��g�݁A�o�͈��n�́A�d�����Z�L���Ɏd�グ���B

�@�������ꔪ��Z�N�̃A�f�[���ɂ��u�G�I���v���̏��C�G���W���́A��Z�n�͂ŘZ�Z�L���ゾ�����Ƃ�������s�v�c�ȋC�����邪�A����i�t���@��j�ȂǃK�\�����E�G���W���̕����R���p�N�g�������̂ł��낤�B

�@���C�g�Z��͑�O���O���C�_�[���A�G���W��������O�̍ŏI�e�X�g�@�Ƃ��Ċe�����ɉ��ǂ��������B

�@�����̌Œ肵���̐�������́A�ꖇ�̉����܂�����ǂƂ����i����j�ݗ��ƘA�������Ă���B

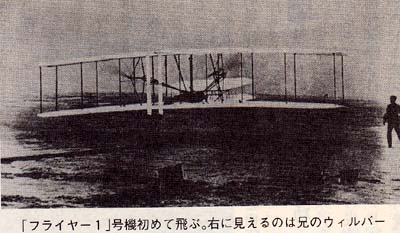

�@�������ė����Z�O�N�A�������Z�Z�N�O�̎����A���͋@�u�t���C���[�[�v�����t�@�̐�����J�n�����B

�@�O�`�͑O�̑�O���O���C�_�[�Ƃقړ����������傫���A�������E�O���[�g���A���ʐώl���E�ܕ������[�g���A���d�ʎl�Z�Z�L����ł������B

�@�G���W���̉�]������`�F�[���ō��E��g�ɕ����A���Ԃ̓�̐��i���v���y�����B

�@���̎����E�t��]������̂ŁA������g���N��ł������i���E�����ꂩ�ɂЂ˂�N�Z���Ȃ��j���ƂɂȂ����B

�@�݂Ȏ��]�Ԃ̋Z�p����������Ă����̂ł���B

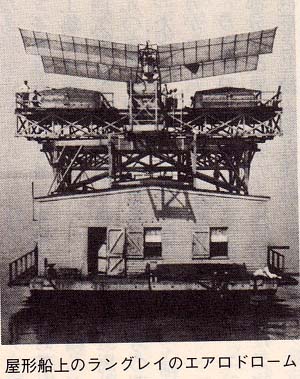

�@�u�t���C���[1�v���@���قڂł�������������A�Z��̎��ɃV���b�L���O�ȃj���[�X����т���ł����B

�@�A�����J���h�Ȃ����s�@�̐����Ƃ��Ĉ�Z���h�����������O���C�������A�}�����[�Z�t�Ɍ܌܃L���̏d���Ōܓ�n�͏o��K�\�����E�G���W������点�A�P�t���^�i�^���f���j��s�@�u�G�A���h���[���v���ɑ������ď\�������A��s�������s�Ȃ��Ƃ����̂ł���B

�@�u����z����Ă��܂��̂��I�v

�@�Ɠ�l����������点�������A�|�g�}�b�N��ɕ����ׂ����`�D�̔��ˑ䂩��ˏo���ꂽ�u�G�A���h���[���v�́A�ꕔ�ˑ�ɂЂ������A����ǂ肤���Đ�ɔ�э���ł��܂����B

�@�u�搶�ɂ͂��C�̓ł������Ɍ��ׂ�����̂��낤�B

�@�G���W���͂悳�����Ȃ̂Ɂc�c�v

�@�ƁA�Z�킪�Ă����ʂ�A�����O���C�����́u�G�A���h���[���v�͗��_����s���A���ۃf�[�^���s�����Ă����B

�@����ł������O���C�͋@�̂��C�����A�ċ����͂������B

�@�u����\�����A�G�A���h���[���ōĔ�s�������s�Ȃ��v

�@�Ɣ��\����ƁA����ǂ͑��v���낤�ƁA�l�X�ƃ}�X�R�~�̒��ڂ��W�܂��āA�{�g�}�b�N��̉��`�D�̎���͑吨�̐l�œ�������B

�@�Ƃ��낪�u�G�A���h���[���v�́A���ƑO�Ɠ����悤�Ɏˏo���ꂽ�Ƃ���A���҂��ނȂ��������Ƀ_�C�v���Ă��܂����̂ł���B |

|

�@�{�X�g���̐V���͕������ɁA

�@�u�ނ��@���t���܂ɂ��Ĕ��i������A�ɕ������������ł��낤�v�@�Ə����Ă��������B

�@�����O���C�����͗��_���A�Ȍ�̔�s������f�O���邪�A���łɃL���E�f�r���̋u�Ɂu�t���C���[1�v�����^�э���ł������C�g�Z��́A�فX�Ƃ��ċ@�̂����Ă����B

�@�����吨�̐l�Ɍ��Ă����Ȃ��Ƃ��ǂ��A���̓��͔�s�����������̎�ʼnʂ����Ηǂ��̂��Ƃ̐M�O�������B

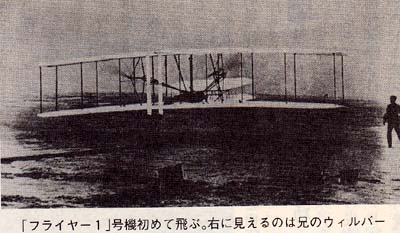

4 ���C�g�Z�평��s�ɐ����@top

�@�����O���C�����̓�x�ڂ̎��s����Z���������\�\�l���A�Z��͑���ڂ̔�s�������s�Ȃ����B

�@�X�^�[�g�͒����ꔪ���[�g���̖ؐ����[���̒[�ɑ���̂��A���̏�ɃG���W���������~�ߒu�����@�̂��A�E�i�₮��j�̏ォ�痎�Ƃ����i������j�ő䂲�Ǝˏo����B

�@�����O���C�����̂����������J�^�p���g�����ł���B

�@�Ƃ��낪�A�ŏ��ɕ����ɂȂ����E�B���o�[�i�O�\�Z�j�́A�䂩�痣�ꂽ�Ƃ��������Ɏ������A���n�ɐK���������Ă��܂����B

�@�ǂ���������Ƃ���������グ�����߂̎��s�������B

�@���̏C���ɓ��������A���̗��\�����A�^���̓��̒����}�����B

�@��̃I�[�r���i�O�\��j�����c�Ȃɕ����āA�G���W������������~�߂Ă������C���[���͂������B

�@�u�t���C���[1�v�͖��b���A�チ�[�g���̌����������đ�𗣂�A�ӂ��ƎO���[�g�����A�������������B

�@�I�[�r���͌Z�̎���ɓ���A����̑��c�����ق�̏����������B

�@�@�X�[�b�Ɖ��������Ƃ���ő��c�������������@����グ��B

�@���̉��̌J��Ԃ��̂̂��@�͍��x�������Ē��n�����B

�@���̊Ԉ��b�A�����O�Z���[�g���ł������B

�@�u�l���悹���@�B���A����̗͂ŋɕ���������A���x�𗎂Ƃ����ƂȂ��O�i���Â��A�o�������Ƃ���Ɠ��������̒n�_�ɒ��������̂́A���E�ŏ��߂Ă������v |

|

�ƁA�I�[�r������ژ^�ŏq�ׂĂ���悤�ɁA�Ȃ�Ƃ����Ă��l�ޏ��̓��͔�s�̗��j�I��u�ł��������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B

�@���ڂ̓E�B���o�[�A�O��ڂ̓I�[�r���A�l��ڂ̓E�B���o�[�A���݂ɔ��ő؋ԂƋ������������L�������A�l��ڂɂ͌܋�b�ԁA��Z�Z���[�g���ɒB�����B

�@���H��A����ɂÂ���\�肾�������A�˕��Œn��́u�t���C���[�v���������ē]�����A��s�����𒆎~�����B

�@���́g�l�ޏ��̓��͔�s�h�̃j���[�X�͗��\�����A�o�[�W�j�A�B�m�[�t�H�[�N�̒n�����o�[�W�j�A���E�p�C���b�g���������Ƃ��ē`���������ŁA��V���͉��̔����������Ȃ������B

�@�Ƃ����̂̓����O���C�����́u�G�A���h���[���v���̏���s�Ȃ�A�}�X�R�~�������l���W�܂��ăj���[�X�ɂȂ�̂����A���]�ԉ��̃��C�g�Z��́u�t���C���[�v�ȂǏ���s����킯�͂Ȃ��ƖَE���Ă������ƁA�y�у��C�g�Z��̂��܂��߂��Ɣ閧��`�����̉���I�ȃj���[�X������߂Ă��܂����Ƃ�����B

�@���������C�g�Z�킪�A�S���K����z���Ă����킯�ł͂Ȃ��B

�@�}�X�R�~�͂�����ЁA�f�C�g���E�W���[�i�����ɖq�t�̕���ʂ��d���͂��Ă���B

�@�܂����x�����ɗ���ŏؐl�Ƃ��Čܐl�ɗ��Ă��炢�i���L���T�������邢�͏��N��l�������Ƃ̐�����j�A���̈�l�_�j�G���X�͓n���ꂽ�J�����ŋM�d�Ȉ�u�������߂Ă���B

�@�������f�C�g���E�W���[�i�������u�ǂ����ʖڂ��낤�v�ƈ���Ԃ��A�����̃o�[�W�j�A���E�p�C���b�g���������������֑̂̌�ł������ȋL���ŕ�����A���c�o�ŐM���������ƌ��߂�����Ă��܂����B

�@�����_�j�G���X�̎B�����ʐ^���Ȃ�������A���Z�O�N�\�\�����Ƃ������_�̌Z��̈̋Ƃ́A�����_���̎�ɂȂ��Ă�����������Ȃ��B

�@�Z��͂��܂��߂��i�����^�o�R�������Ȃ܂����U���������j�A�}�X�R�~���c�p�ɂ��Ƃ������̂ɉ����āA���������̋Z�p�̓������Ƃ��i���ݗ��Ȃǁj�A������������ȂɎ�邱�Ƃɐ�O�����B

�@���ꂪ��l�̐i����j�i�͂j�݂������Âт����̂ɂ��Ă��܂��̂����A��͂�Z��ɂ����������̏���s���A���܂�ɂ������̂Ȃ��������Ƃւ̔��Ȃ͂���A���N��̈��Z�l�N�܌�������ǃ��C�g2���@�ɂ�艽�x�����J��s���s�Ȃ����B

�@��������������������G���W���s���ł��܂���ׂȂ��ł��邤���\���ܓ��A����ɉ��ǂ���3���@�������ăf�C�g���߂��̖q��Ŕ�Ƃ���A�����Ȃ��ϏO�̂Ȃ��ɑ�V���̃j���[���[�N�E�w�����h�g���r���[�����̋L�҂����āA�O�����ԁA�l�܃L���̉���s��ڌ��A�u����͖{�����I�v�Ƌ������ăj���[���[�N�{�Ђɑœd�����B

�@���ꂪ���C�g�Z��Ƃ��̔�s�@��傫���N���[�Y�A�b�v�����A���E�ɖ{�i�I�ɒm�点��ŏ��ƂȂ����̂ł���B

5 �f�������牢�B�����Â��@top

�@�����A���[���b�p�̐�o�҂����ɂ���s�@�Ƃ����A�����W�����v������x�ł܂Ƃ��Ȃ��͈̂���Ȃ������B

�@�����Ń��C�g�Z��̔�s�@�ɂ��A���ۂɊ�Ō��Ȃ����蔼�M���^�ł���A�Ƃ��Ƀt�����X�ł͍q��̃p�C�I�j�A�����F���邠�܂�A�ŏ��̓��͔�s�ɐ��������҂ɎO�Z�Z�Z�t�����̏܋���^����Ƃ�����o�����B

�@�����Ɍ��ꂽ�̂���s�D�̂Ƃ���ŐG�ꂽ�u���W�����܂�̃p���W�����A�T���g�X�E�f�������ŁA14����s�D�̉��̃S���h���ɕ��t���^�̑O���Ǝ嗃���Ƃ�����u14�r�X�v���i�G���W���͐��┪�C���u�^��l�n�͂Ő��i���j�ɏ��A���Z�Z�N�㌎�\����A�p���x�O�̃o�K�e���ŋ��������[�g�����B

�@����ɏ\����\�O���A�o�͂�{�ɂ����G���W���Ŏ��b�ԁA�������Z���[�g���̔�s�ɐ������܋����l�������B

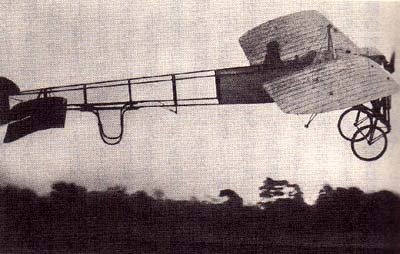

�@�ނ͈ӗ~�I�ŕ��t�̊O�����Ԃɐ�������݂��A����������ǂ����N�\�ꌎ�\����ɂ́A���E��b�Ԃɓ��Z���[�g�����s���A�t�����X�ɂ����铮�͔�s�̒x���H���~�߂��B

�@��������Ĉ��Z�Z�N���X�����s�@�̌��������A���t�O���C�_�[�Ŏ������Ă����K�u���G���A�V�������̃{�A�U���Z��͕��N�����B |

|

�@���������������̓��͔�s���A�Ǝv���Ă����̂Ƀg���r�ɃA�u���Q�������ꂽ�`�ŏ�Ȃ��B

�@������s�Ƃ�ڎw���h���O�����W���Ǝ��g�݁A�{�A�U���E�h���O�����W���T�^��������B

�@����͑O���ɏ��~�ǁA�����ɔ��^���t�̎嗃�A����ɔ��^���t�̔����Ƃ����^���ň��Z���N���߂Ɋ������O���O�\���A�h���O�����W��������ĘZ�b�ԂɘZ�Z���[�g����B

�@������A�����E�t�@���}���i�t�����X���܂�̃C�M���X�l�j�̒����Ń{�A�U���E�t�@���}���T�^���w��ꂽ���A�t�@���}���ɂ��啝�v�ύX������A�����E�t�@���}���T�ƌĂ��B

�@�t�@���}���͂���ɏ���Ĉ��Z���N�ꌎ�\�O���A���[���b�p�ŏ��̎����s���s�Ȃ�������L���ɋy�B

�@�p���̍��ۍq��A���i�e�`�h�j�͂���𐢊E�L�^�ƔF�߂����A���C�g�Z��͓�N�ȏ�O�Ɏl�܃L����s���Ă�������A����͎��掩�^�ł���B

�@�u���C�g�Z��̋L�^�Ƃ����̂��{���Ȃ�A���Ђ����̊�̑O�Řr�O�̒��������Ă��炢�����v

�@�Ƃ��������オ��͓̂��R�ŁA���[���b�p�Ń��C�g3���@��̔��������Ǝv���Ă������C�g�Z��͂���ɉ������B

�@�Z�̃E�B���o�[�͈��Z���N�܌����A�t�����X�ɓn���Ĕ����Z���Ɍ��J��s�����B |

|

�@�킸���Ԃ��������A�t�����X�l�͑f�������C�g�@�̏��̓��͔�s���{�����������Ƃ�F�߂��B

�@���̌��ԓ�Z���A���N��܁Z�L�����s����ɋy��ŁA���̐����͌���I�ƂȂ�B

6 �u�����I�A���^���ƃJ�[�`�X�@top

�@�t�����X�ł̓��C�g�Z��̔�s�@�ɑ傫���x��Ă��邱�Ƃ����ƁA�R�ӎ����߂�߂�ƔR���L�����Ă������B

�@���I���E���o�o�b�X�[���̗���ȒP�t�@�A���g���l�b�g�E�V���[�Y��A���C�E�u�����I�ɂ��u�����I�E�V���[�Y�ȂǁB

�@�����Ĉ��Z��N�����A�{�A�U���A�t�@���}���A���C�g�A�J�[�`�X�A�A���g���l�b�g�A�u�����I�Ȃǂ��W�߂Ẵ����X�i�p���̍x�O�V�����p�[�j���n���̎�s�j�̔�s���ƁA�h�Պ��i�悤��j�̔�s�@���Ȃ�Ƃ����p���̒[���i����j���������Ƃ��鋣������ɓ������̂ł���B

�@���Z���N�\���ɏ���s�����A���g���l�b�g�W�^�P�t�@�́A�����蒅���n�߂��P�t���i���@�̋ߑ�I�`�ԂŁA���p�C���b�g�̃��[�x���E���^���i�p�����܂�̃C�M���X�l�A��\�Z�j�ɑ��c����čD���\�������B

�@�܂��u�����I�P�t�@�����Z�ܔN���玎�s������J��Ԃ��A���Z���N�̂u�^�ŃW�����v��s�ɐ����A���Z��N�ꌎ����s�����l�^������@�ɂȂ����B

�@���̐v�͂̂��ɗL���ƂȂ������C�����E�\���j�G�ɕ����Ƃ��낪�傫�������B |

|

�@���̓�@��́A�`�ԂƂ������\�Ƃ�������蔲����o�Ă����̂ŁA������邼�Ƃ������[�h���������B

�@������O�A�C�M���X�̃f�[���[�E���[�������u�ŏ��̃h�[�o�[�C�����f��s�����҂Ɉ�Z�Z�Z�|���h��v�ƌ��܋��������Ă���A���l�������������Ă������A���Z��N�������߂̎��_�Ŏc�����̂͂�͂����^���̏��A���g���l�b�g�W�ƁA�u�����I���g�̃u�����I�]�T�ł���A���҂̑Ό��͕K�R�I�Ȃ��̂ƂȂ�B

�@�h�[�o�[�C���͍ł������Ƃ����i�h�[�o�[�`�J���[�ԁj�ŎO�\���L�������A�����͗����s����ŊC��ȂNj��낵���Ĕ�Ԏ҂͂��Ȃ������B

�@�������~���D�̔z�u�͂ł��邪�A��قǂ̎��M���Ȃ��Ƃ��̃L�����߂��I��s�͂��Ȃ������̂ł���B

�@�����\������A���[�y���E���^���̓A���g���l�b�g�W�ɏ�薜�S�������ă��[�o���N�i�J���[�̋߂��j�𗣗������B

�@�ނ͈�҂��甒���a�̂��߂��ƈ�N�����������Ȃ��Ɛ鍐����A���ɉԍ炩�����߃p�C���b�g�ҋƂɔ�э��j�ł���B

�@�C��ɏo�ĊԂ��Ȃ��A���g���l�b�g�܁Z�n�̓G���W�����������A�����Ȃ��s���������~�������B

�@�����A������O�̏o�����������B

�@������@��p�ӂ��A��\�ܓ��̌ߑO�l���O�\�ܕ��A�o���_�̏�@�Ɍ��������Ƃ���A�������G���W���i�A���U�j�̓�ܔn�́j�����������t��̃��C�E�u�����I�i���̂��N�����đ������Ă����j�����������Ƃ��낾�����B

�@�u�����I�]�T�͏����ɔ�s���ĊC��ɏo�����A��͂�G���W�����I�[�o�[�q�[�g���A���x���������Ă����ʖڂ��Ǝv��ꂽ�B

�@�Ƃ��낪�X�R�[��������Ă��ăG���W�����p���Ă��ꂽ�̂ŁA�Ăя㏸���ăh�[�o�[�̔����R��ڎw�����B

�@�R�̊���ڂ���h�[�o�[��̉��ɂ���q�ꂪ�����A�����w�u�����I�͂����B

�@�h�[�o�[�C���̏����f��s�̉h�_�͔ނ̏�ɋP�����B�����͎O���L���A��s���ԎO�����ƒZ�����̂��������A�C���͂���ŗ��n���痤�n�֔�Ƃ������т͑傫�������B |

�v�����I�]�T�P�t�@

|

�@�h�[�o�[�̐�w�����ɔs�ꂽ���^���́A����ň������ނ悤�Ȓj�ł͂Ȃ������B

���ꂩ��ꃕ����̔�����\������甪���ԁA�����X�ŊJ���ꖜ���۔�s���Z���Ƀ��^���͂�͂�A���g���l�b�g�Z�ŏo�ꂵ�A�u�����I�]�T�i�u�����I�͏o�ꂹ���j�A�{�A�U���W���^�A�A�����E�t�@���}���V�^�A�A�����J�̃��C�g�`�^�A�J�[�`�X�E�S�[���f���t���C���[�ȂǓ�\���@�Ɣe�������A�Ԉꎵ�����b�Ԃɋ�����l�E�Z�L����s���Đ��E�L�^�����������łȂ��A��Z�Z�L���E�R�[�X�̕��ώ����Z���L���̐��E�L�^�����������̂ł���B

�@���̑��́A�t�����X�̂`�E�t�@���F���哝�́A�C�M���X�̃��C�h�E�W���[�W�������ϐ킵�Ă�������A�����ɐ���Ȃ��̂��������킩��ł��낤�B

�@�Ȃ����^���́A���̌�A�A�t���J�֎�ɏo�����a�������B

�@�h�[�o�[�̉��f��s�ł͕s�^���������A�c�菭�Ȃ��l�����p�C���b�g�Ƃ��Ėڂ����ς��ɐ������A�E�C�ƃ��}���̒j�ł������B

�@�����X�̔�s���ŁA�p�������C�h�E�W���[�W���u��s�@�͂��͂�I���`���ł͂Ȃ��Ȃ����B

�@���ꂩ��V������ʋ@�ւɂȂ蓾��v�ƌ������悤�ɁA��s����L�͎��̌��܋��A�q��T�����i�W����j��ڎw���đ����̐v�҂��s�Ƃ����������Ȃ����s�@�̔��B�𑣂��A���p�Ɋ�������̂ɂ��悤�Ɠw�͂��Ă����B

�@�Ƃ��ɍq��̒��S�I���݂Ǝ��F����t�����X�́A���̂��납��u���Q�[�Z��A�����k�ƃ\���j�G�A�j���[�|�[���A�A�����I�A�R�[�h�����炪���p������킵�A�ނ�̐���@�͑�ꎟ���ɂȂ����Ă������B

�@�C�M���X�ł��`�E�u�E���[�A�f�n�r�����h�����I��s�Ƃ����̃��[�_�[�I�������ʂ����A�n���h���C�y�[�W�A�V���[�g�A�\�b�s�[�X�A���B�b�J�[�X�炪�Â��āA���������ꎟ���̎���ƂȂ�^����S���B

�@�������A�����J�̃O�����E�J�[�`�X�́A���I�ȃ��C�g�Z��ɑ����ď����A�q���ƂȂ�A�����J�q��E�̃��[�h�I�t�E�}���ƂȂ����B

�@���Ȃ킿���Z���N�Z���A�ŏ������t�@�W���[���o�b�O������s������ƁA�����ɂ͈�L���ȏ�̔�s�ɐ����A�܂��l�������B

�@���Z��N�t�ɂ̓A�����J���̍q��@�����ЃJ�[�`�X�E�n�[�����O�Ђ�ݗ����A�W���[���o�b�O�����ǂ����S�[���h�o�b�O��������B |

|

�@����̓��C�g�Z��̝��ݗ��i�������咣�j���g�킸�A���t�̊Ԃɐ݂������ԕ⏕����p���ăR���g���[����ǂ��������A���̌��z�����F���������Ƃ���S�[���h�o�b�O�ƌĂԂ��ƂɂȂ����B

�@���������ɉ��ǂ��A�J�[�`�X�u�]8�܁Z�n�̓G���W���������̂��S�[���f���E�t���C���[�ŁA���Z���N�����̃����X�̔�s���Ńf�r���[�������B���̎����l�E���L���^�����o�����x�܂��Ƃ�B

�@����͗��j�Ɏc���s�������B����Z�N�\���\�l���A��̓o�[�~���K����̓��ݍb���烆�[�W���E�G���C���т��A�S�[���f���E�t���C���[�̉��nj^�ŗ��͂������ƁA����Ɉ����N�ꌎ�\�����A��̓y���V���o�j�A�̌㕔���ݍb�w�G���C�����͂������Ƃł���B

�@���̎��f�b�L�̐����P�[�u���ƁA�@�̃t�b�N�ɂ���~�͂̂��̍q���͒��͋Z�p�̎n�܂�ƂȂ����B

�@�S�[���f���E�t���C���[�̉����^�Ɏ�t���[�g��ƕ⏕�t���[�g������A�J�[�`�X�ŏ��̐���@������ĊC�R�ɂ`-1�Ƃ��č̗p���ꂽ�B

�@����Z�N�ꌎ�\�������\���܂ŁA�A�����J���̔�s�����T���[���X�ŊJ���ꂽ���A�������L�^�͍X�V����Ă������B

�@�t�����X�̃��C�E�|�[�����̓A�����[�t�@���}���@�ō��x��O��Z�Z���[�g���̐��E�L�^��������ق��A�T���t�����V�X�R�`�T���^�E�A�j�^�ԉ������Z�L�����Ԃ��Ĕj���ꖜ�h���̏܋����B

�@����ɓ��N�l����\���`��\�����A�����h���`�}���`�F�X�^�[�Ԗ�Z�L���̃��[�X�ŁA�A�����[�t�@���}���@�ɏ���ėD�����A�f�[���[�E���[�����̏܋��ꖜ�|���h���l���A��s���[�X�̏܋����ƂȂ����B

7 ��̃A���v�X�z���@top

|

|

|

�@�܂��ɂ��̂���A��l�̓��{���R�R�l���t�����X�ƃh�C�c�ɓ��������B

�@�Վ��R�p�C����������s�p�̏K���Ɣ�s�@�̍w���𖽂���ꂽ����D�q�A����F��������ł���B

�@�C���̐�p�I���p�������ɂ��ׂ����A�Ƃ̂�т�l���Ă������R���A����悠���Ƃ����Ԃ̉��Ăɂ������s�@�̐i���ŁA����Ăē�l�����[���b�p�ɔh�������̂������B

�@�������͒����Ƀt�@���}����s�w�Z�ɓ��w���A���ܕ��Ԃ̓����s�i�����̌��ɗ������܂x���ɂ��܂葀�c�������j����Z�����ƁA�ܕ��ԎO��̒P�Ɣ�s�ő��Ƃ���B

�@�w�������̂��������ĂŁA�L�^���b�V���̃A�����E�t�@���}�����t�@�i����Z�N�^�j�y�уu�����I�]�T�P�t�@�ł������͓̂��R�Ƃ����悤�B

�@����A�����т̓h�C�c�ŃO���[�f�P�t�@�ƃ��C�g�`���t�@������A����тƂ������l�\�O�N�i����Z�N�j�\����\�ܓ��ɋA�������B

�@�����͖،͂炵�����~�ɓ��邪�A�ꍏ����������тɌ��J��s�����������R�́A�\�\����A��X�ؗ������Ō��s�𖽂����B

�@���̌��ʁA�����т̓t�@���}���@�ō��x���Z���[�g���A������O�Z�Z�Z���[�g�����A�����т̓O���[�f�@�ō��x�l�܃��[�g���A�������Z�Z�Z���[�g�����сA���{�ŏ��̔�s�ɐ����������Ƃ͂����m�̒ʂ�ł���B

�@���{��s���n�߂̎l�����O�̔����A�C�^���A�ƃX�C�X�����Ԃ��A���v�X�z���̔�s����悳�ꂽ�B

�@�V���v���������͂��݁A�X�C�X���̃O���[�O����C�^���A���̃h���h�b�\���܂ŁA��O�Z�L���̔�s�ł���B

�@�O�N�̃h�[�o�[�C���C�z���̊��Ɣ�r���āA�A���v�X���R�z���ŋ����͒Z�������͖��Z�Z�Z���[�g���A���Ƀ����e�E���I�[�l�i�O�܌O���[�g���j�A���Ƀt���b�`�F�z�����i�O���Z���[�g���j���Ђ����鈫�C���̓�R�[�X���B

�@�Ȃ�ƍ��x�̐��E�L�^���A���̔N�̏��߂Ƀ��C�E�|�[�����̍������O�Z�Z���[�g���i���̊��̈ꃕ����ɓ��Z�Z���[�g���Ɣ��j�Ƃ������ゾ��������A�㌎���߂ɐ��l�����G���g���[�҂��������Ɍ����āA�c�����̂̓A�����J�l�̃��C�}���ƃy���[�l�̃W�F�I�E�V���y�X�̓�l�ɂȂ����B

�@�V���y�X�͌Z�̋�s�̃p���x�X�����������A���C�E�|�[�����̔�s�w�Z�ŗ��K����s�Ə���Ƃ��������i�����т̏����O�j�ł���B

�@�㌎��\������A����܂ʼn����킵�Ă͋C�������������肵�Ė߂��Ă�����l�����A���C�}���͂��ɒ��~�A�c���V���x�X�͓�\�O���ߌ�ꎞ�A�u�����I�]�T�Ńu���[�N�𗣗������B

�@�|�[��������u�����������疾���ɂ�����v�ƃA�h�o�C�X�����̂ɁB

�@�ނ̓V���v���������ǂ��ɂ��z�������A�t���b�`�F�z�����̉��~�C�����u�����I�@�����Ă����B

�@���ʂĂ��V���y�X�́A�V���v�������H�����̒J�Ԃ��悤�₭���������̂́A�I�_�h���h�b�\���̒����ɂ������A�}�ɋ@����������B

�@����������N�������Ƃ���A�嗃�̗��[����܂�Ȃ����Ēė��A�d�����ܓ���Ɏ��S�����B |

|

�@���̎l������̈����N�ꌎ�A�����y���[�l�̃W�����E�r�G���u�`�N�́A�����u�����I�@�ɂ���ăA���v�X�z���𐬌��������B

�@���̎��̓V��͈��肵�Ă������炾���A�V���x�X���t�|�[�����̒������Ă���A���邢�͉h���̓V���x�X�̂��̂�������������Ȃ��B

�@���̃u�����I�@�̋������̂́A�����̋@�̋��x�̎ア���Ƃ������Đl���Ƃł͂Ȃ������B

�@�V���y�X�̒Ď������N������������O�N�i�吳��N�j�O����\�����A�����s�ꂩ��u�����I�@�œ����E�R������̔�s�@�A��s�D�W���ɎQ�������ؑ���l�Y�A���c���ꗼ���R���т́A���̋A�H�A�����ڑO�ɂ��Ď嗃�����[���玝���������Ēė��A���{���̍q�̋]���҂ƂȂ����B

�@�V���y�X�̏ꍇ�ƑS�������������B

�@�u�P�t�@�͊�Ȃ��v�Ƃ������ɉ�����A���t�@������Ԃ����Ƃ���Ȃ��A�A�h���t�E�x�O�[�͊��R�ƃu�����I�@�ň���O�N�㌎��\����A���E���̒��Ԃ��s�𐬌������Ă���B

�@������ȋZ��s�̎n�܂�ł������B���̂���ɂ͋��x�����P����Ă����B

�@�P�t�ƕ��t������ׂ�ƁA��͂�P�t�̕����J�b�R�ǂ������͂�����B

�@�I�[�X�g���A�̃C�S�[�E�G�g���b�q���m�́A�U�m�j�A�E�}�N���J���p�i�V�����̈��j�̉H���̐�������q�����ɕ����̂����ăq���g�A���̌`�����߂Č������P�t�́u�^�E�x�v�삵���B

�@�Ƃ��낪���̌`�Ԃ͎�q�ǂ��납�n�m�i�^�E�x�j��������ŁA�j��ł����Ɏ�����s�@�ɂȂ����B

�@����Ɏx���⒣���������ς����Ă������A��Ԏp�͗D��ł������B

�@���������\�͈ĊO�ǂ��A���Z��N�\�ꌎ�ɏ���s���Ď��Z�L���^���̑��x�Ŏl�E���܃L����B

�@��������ǂ�������Z�N�̇W���@�́A�܌��ɃX�^�C���t�F���g�`�E�B�[���Ԕ��Z�L���A�\���ɂ̓E�B�[���`�z�����ԉ�����Z���L�����i��ԂŁj��їL���ƂȂ�A�I�[�X�g���A���R���R�p�@�Ƃ��ē�Z�@������������łȂ��A�h�C�c�̃����v���[�ł����Y�i�����v���[�E�^�E�x�ƌĂ��j�A�܂��l����̒����������ŏI�I�ɖ�܁Z�Z�@����A�����̃x�X�g�Z���[�ƂȂ�B

�@���̂����̈�@���A���{�ɂ��傫�ȃV���b�N��^���邱�ƂɂȂ����Ƃ͐_�Ȃ�ʐg�̒m��R���Ȃ������i2�D1�Q�Ɓj�B

8 ���O�Ɏl����^�@��ԁ@top

�@�����̔�s�@�̔��B�𑣂����̂́A���܋���g���t�B�[�ɂ��Ƃ��낪�傫���ƑO�ɋL�������A�����N�A�t�����X�̕x���W���b�N�E�V���i�C�_�[������@�ɂ��X�s�[�h�E���[�X�Ɉ�Z�Z�Z�|���h�̃g���t�B�[������B

�@�������i�t���b�v�j�̂Ȃ������A���x���グ�邽�߂ɂ́A���Ƃ��t���[�g�̒�R�͂����Ă����������H��傫���Ƃ�鐅��@���X�s�[�h�E���[�X�ŗL������������ł���B

�@���̃��[�X�͗����R��N����A���N�J�Â���鐅��@�̍��ۃX�s�[�h�E���[�X�Ƃ��Č��������D����J��L�����B

�@�O�A�e����g���t�B�[�̉i�v�A���Ƃ����K�肪���邱�Ƃ��A���M�����闝�R�������B

�@����O�N�l���\�Z���A�앧���i�R�ő��[�X���s�Ȃ�ꂽ�B

�@���̎����[���X�E�v���{�E�i�t�����X�j�̏��h�y���f���T���@�����ώ������O�E�Z�L���ŗD���i�v���{�E�̃~�X�Ŏ��ۂ͋㔪�L���j���Ă���B

�@���̋@�̂͂��Ƃ��Ƃ̓��C�E�y�V�����[�̗���p���[�T�[�ŁA�a�V�I�Ȓ����P�t�ؐ����m�R�b�N�i���v�j���̂ɃO�m�[����l�C����Z���n�͂����A�傫�ȃX�s���i�[�i�v���y�������̐����`�j����ۓI�Ȏ������肵�������@�������B

�@�����N�㌎�A�V�J�S�ł̃S�[�h���E�y�l�b�g�t���[�X�ňꎵ�l�L���^�����o���Ă���A�����̂ǂ̔�s�@������ɂ͂��Ȃ�Ȃ������B

�@����Ƀt���[�g�����ăV���i�C�_�[�E�g���t�B�[�ɂ̂��킯�ŁA���̂���͂܂�����@����R���傫����Z�Z�L���^���ȉ��������̂͂�ނȂ��B

�@���̌܃�����̋㌎��\����A�����X�ł̃S�[�h���E�y�l�b�g�t�Ńv���{�E�͂܂����ヌ�[�T�[�ɏ���Z�O�E���܃L���^���̐��E�V�L�^���}�[�N�A�h�y���f���T���̖��𐢊E�ɂƂǂ납�����B

�@���C�g�̏���s����킸����Z�N�ɂ��āA���x�͓�Z�Z�L���^������܂łɐi���������A��ʋ@�ւ��邢�͍q��A���p�Ƃ��Ă͂܂��c���ɂ��B���Ă��Ȃ��B

�@�Ƃ��낪����O�N�܌��A���ٓI�ȑ�^�@�����Ƃ��ȒP�ɋ�ɕ����ׂ��p�C�I�j�A������A�q���t�����̖����Ƃ��Ė��邭�P�����B���̖��̓��V�A�̃C�R�[���E�V�R���X�L�[�B

�@�ꔪ����N�A�L�G�t�ɐ��܂ꂽ�ނ͏\���̎����ƃ��[���b�p�֗��s�����B

�@���̎����܂��܃E�B���o�[�E���C�g�̔�s��ڌ����[����������B

�@���ꂪ�ނ̐l�������߁A�R���j���i�w���R�v�^�[�̃p�C�I�j�A�̈�l�j�ɂ��Ċw�ԂƓ������]���o���[�^�[�̃w���R�v�^�[�삵�������s�����B

�@����Ńw���̊J���͈ꎞ���~���A�f�E�h�E���u���t�Ƌ��͂��Đ��E���̎l���@����낤�ƌv������B

�@�����N�̏H����o���`�b�N�S���ԗ��H��Ő�����n�߁A���t�p���������̂͗������[�g���A�S����Z���[�g���A���d�ʎl�E��g���A�A���O�X�����Z�Z�n�͎l���i�����A���i���j�Ƃ������l�@�ł������B

�@�ő呬�x�͈�Z�Z�L���^���ł���B

�@���������̑O���Ɍܐl�������ď���o���R�j�[�������i�����܂ܔ�s�����ɂ������낤�j�A���̌��̃L���r���ɕ���̑��c�ȁA�q���i�l���Ȃƃe�[�u���A�g�C���A�X�ߏ��A�����[�g���j���������B

�@�o���R�j�[�ƃL���r������̉�����Γ�Z�l���A���@�ƂȂ�B�܂��ɓ����̃W�����{�@�ł������B

�@����O�N�܌��\�O���i�ؑ��A���c�����т��u�����I�@�Ŏ��̎������Ђƌ�����j�̔���A��Z���Ԃ̏���s�ɂ݂��Ɛ����A�Â��Ĕ�������ɂ̓G���W�����l��Ƃ��������ɉ��߁A�V�R���X�L�[�E�O�����h�Ɩ��Â����l���悹�āA���x���O�Z���[�g���A�ꎞ�Ԍl����s�����B

�@�Ƃ��낪���̏H�A���@�̎��̂ɂ܂����܂�Ĕj�Ă��܂����B

�@�V�R���X�L�[�͋C���������A���N�\����ɑ�^�̂��̂����������B

�@�����O�ꃁ�[�g���A���d�ʎl�E�Z�g���A�G���W���̓O�����h�Ɠ����ŁA�L���r�����L���Ȃ��Ă���B

�@�C�����E���[�����b�c�Ɩ��Â�������l�N�ꌎ����s����ƁA�G���W�����v�O�Z�n�͂ɏグ��2���@�͘Z���\�����A�Z�l���悹�ĘZ���Ԕ���B

�@����ɓ�����\����`�����\����A�Z���g�E�y�e���X�u���N�`�L�G�t�Ԃ̉�����Z�Z�Z�L�����A�A�q�ɔR���⋋�ň�x�������������̈�Z���Ԕ���s�i���̎��@���H���o����Ă���j����ȂǁA�l����^�@�̑c�Ƃ��Ă̎��т͈̑傾�����B

9 �������@�ƃ^�[�r���@�@top

�@��s�@�̉^���Ƃ����̂͂킩��Ȃ��B�`�E�u�E���[�i�C�M���X�j������O�N�����ɏ���s�������A�u��504���^���t�����@�́A���[���g���u�Z�@���炢����������Ηǂ��v�Ǝv���Đv���삵���̂ɁA���N�\�ꌎ�Ɏ�����O�Z�E��L�����o���A����l�N�ɂ͍��x�l�O��܃��[�g���ɒB���Ă��ꂼ��C�M���X�V�L�^�����ƁA�ɂ킩�ɋr���𗁂т�悤�ɂȂ����B

�@��ꎟ��킪�n�܂�ƁA���C�R�q��������ʔ���������A���O���ɂ�������i���{�����Y���j�Ȃ�Ɛ���@���͈ꖜ�@�ȏ�ɋy��ł���B

�@�܂�N�Z���Ȃ��A�����₷���A���₷����s�@�̌��{�ŁA���̑��������K�@�Ƃ��Ďg���āA���펞�̊e�������p�C���b�g�̓A�u��504�j�ɂ���đ������Ă������̂ł���B

�@�����C�̃G���W���́A���E���[����]������C�����Z�n�͂����A��]�����Ƃ����͈̂��Z��N�A�t�����X�̃m�[�����J���������̂ŁA�����̃v���y�����Ɛ��^�V�����_�[���Œ�̃N�����N������ɉ�]����`���ŁA�����]���鑬�x�Ɣ�s���x�������̂ŗ�p���������Ȃ�B

�@�܁Z�`��Z�Z�n�͂��炢�̒�o�͂Ȃ���ɗL���ŁA��ꎟ���܂ł͋��^�G���W���̎嗬�ƂȂ����B

�@�h���i�悤���j���̔�s�@�̂Ȃ��ŁA�������A�b�Ƌ����������肵���^�C�v���o�����Ă���B

�@���̈�͖������@�ŁA�C�M���X�̃W�����E�E�B���A���E�_�����т̃f�U�C���ɂ��B

�@�ނ̓t�@�[���E�{���[�̋C���H���i�������傤���R�̍H��j�ŁA���Z���N�����H���̂悤�ɒ������痃�[�܂œ��������̗��f�ʂ����A��ޗ����t�@��������B

�@��������͏㉺����̗��[�ɂ���A�����̒Z���̂̌�[�ɃG���W�������āA�������S�Ȗ������@�ł������B

�@�e�X�g�@�̈��肪�ǂ������̂ŁA����Z�N�܌��Ɏ��p�^�̂c�E5���O�E�܃L����s�����A����ɉ��ǂ����c-8�i�m�[�����Z�n�́j�͈����N�āA�t�����X�Ŏ������s���܂ރf����s�����Ă݂����B

�@����������A�����J�̍H���o�[�W�F�X�́A�������Ă��̃��C�Z���X���Ƃ萅��@�ɉ����A�J�i�_�ɔ��荞��œ����ŏ��̌R�p�@�Ƃ����B

�@�����_�����P�t�̖������@�܂ŊJ�����Ă���A�]���͂���ɏオ�����ł��낤���A�c�O�Ȃ���a��̂����i���\�l�܂Ő��������j������ʂ������Ƃ��ł����A�ɂ��܂�ĂȂ�Ȃ��B

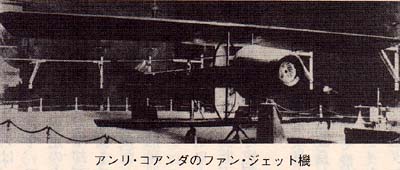

�@������͈ꔪ���Z�N�A���[�}�j�A�̃u�J���X�g�ō��h��b�̑��q�Ƃ��Đ��܂ꂽ�A�����E�R�A���_�̃t�@���E�W�F�b�g�@�\�z�ł���B

�@�ނ̓p���̍q����w�Z�i���C�g�Z��̏���s�O���瑶�݂����j�ɍ݊w���A����Z�N�\���̃p������q��T�����ɃR�A���_�E�^�[�r���@�̎��@���o�i�����B����͌`�ǂ���t���@�i�������㗃�̔��������Ȃ��j�ŁA�ג������̂̋@��ɐ��⎮�N�����W�F����l�C���܁Z�n�̓G���W�������A���̑O�̐�[��������~���`�����̂Ȃ��̃G�A�E�R���v���b�T�[�E�t�@�����쓮����Ƃ������̂ŁA���ꂼ���̃t�@���E�W�F�b�g�@�Ƃ�������̂ł������B |

|

�@���ڂ��ꂽ���A�W�F�b�g����������̑��c�Ȃ��P�����ƂɂȂ�A���ۂɔ�Ԃɂ͂܂���H�v��v����Ƃ��낪�������B

�@�R�A���_�͂���Ɉ����N�A�O�̃^�[�r���@�Ɠ����`���������E�̗��ԂɃm�[�����Z�n���i��]���j���O�����ɑ������A�N�����N������M�A�Œ��p�Ɏl���i�����j�v���y�����쓮����o���@����������A�R�p�@�T�����ɂ͏o�i���Ȃ������B

�@����͂Ƃ������A�{�i�^�[�{�E�W�F�b�g���o������O�̎b��I�t�@���E�W�F�b�g�Ɏ�������ŏ��̃p�C�I�j�A�A�R�A���_�Ɍh�ӂ�\���悤�B

�@���Ĉ���Z�N�i�����l�\�O�N�j�̓��{�ɂ����鏉��s��A���{�̐�o�҂����͂����Ǝ���̔�s�@�Ŕ�т����낤�Ƃ����B

�@�ɉꎁ�L�i�����Ђ�j�j�݂̈ɉꎮ1���A���u���߁v���A�A�c�����Y�́u�v���A����s�̈�l�A����F����т̓��쎮2���A�ޗnj��O���E���Z�m�̓ޗnj���1���Ȃǂł��邪�A���ׂăA���U�j���O�C����ܔn�̓G���W�����p���[�s���Ŋ��������ɏI����Ă���B

�@���������Ȃ��ō��Y�@�ŏ��߂Ĕ�s�ɐ��������̂́A�ޗnj����Z�m�̓ޗnj���2���i�m�[����]���܁Z�n�́j�ŁA�����N�i�����l�\�l�N�j�܌��ܓ��A�J��ꃕ����̏����s��ɂ����č��x�l���[�g���A�����Z�Z���[�g�����L�^���Ă���B

�@���Y�̗��R�@��ꍆ�Ƃ����A�����т��A�����[�t�@���}������ɉ��ǂ������K�p�̉1���ŁA�����l�\�l�N�\����\�ܓ��A�����ю���e�X�g���č��x���܃��[�g���A������Z�Z�Z���[�g�����B

�@��Ƃ͗Վ��R�p�C��������̍Ō�̈ꎚ���Ƃ������̂ŁA���R�͂��̊��ɋy��ł��C���̕��험�p���̂Ă��ꂸ�A��s�@�͂܂��C����艺�ʂɃ����N����Ă����B

�@�A�����E�t�@���}���̒탂�[���X�E�t�@���}�����A�Z�̋@�̂Ɏ������t�@�l�e-1�����Z��N�ɍ��A�T���^���[�h����r���C�E�h�E�h�[���܂ō��x��l�Z�Z���[�g���Ŕ���A���̎��R���p�X�A�n�}�A�V�C�\��𗊂�ɔ�s�����ڂ��ꂽ�B

���̃V���[�Y�̂l�e-7�i����O�N�^�j�y�тl�e-11�i����l�N�^�j����{���R���w�����A��������Ƃ�����������g�����B

�@���̂��ߐi�������x�点�����Ƃ͔ۂ߂Ȃ��B

�@���E�̍q��E�́A���͔�s�܂ł̒������̓��ɏI�~����ł��A��������悤�ɑ����̃f�U�C�i�[�ƃp�C���b�g��y�o���A�L�^��L���n�߂��B

�@�����đO�r���锭�W�Ƀ��}���̍����̂��g���p�I�ȋ�̏敨�h��ڎw���B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |