|

��������������������������������������������������������������������������������

Index 1

2 3

4 5

6 7 8

9

6�D����A���ɂ̃v���y��

1 �D�G��A���b�T�[(�Ɓj�ƃX�s�b�g(�p�j�@top

�@���O��N�㌎����A�i�`�E�h�C�c�R�̓|�[�����h�ɐN���A�d������J�n���Ă��烈�[���b�p�ƃA�W�A�A�����m�S��ɂ܂�����Z�N�Ԃ̑���ƂȂ������A���̉�A�މ�̌R�p�@���m�͏����ł��D�ʂɗ��Ƃ��ƁA���Ă�Z�p�����W���ċ����������B

�@�����Ń��V�v���i�s�X�g���E�e���W���ɂ��v���y���j�@�͋��ɂ̔��B�𐋂���ƂƂ��ɁA�v���y���̂Ȃ��V�����������i���W�F�b�g�G���W���̊J�����i�݁A�قڎ��p�����ă��V�v���@�ƌ�ւ���[�����J�����̂ł���B

�@����@�ɂ��ẮA���łɑ����̏������o�ł��ꂭ�킵���Љ��Ă��邵�A�{���̑O�͂܂łɑ��Q���@�̑��Ԃɂ�����J����Ȃǂ���Ă����B

�@�����ł͊e�@��ɂ��Ẵ��C�o��������G�s�\�[�h�𒆐S�ɁA���B�����ߒ���ǂ��Ă������Ǝv���B

�@�h�C�c�d����̐�N�ƂȂ����̂́A�����J�[�X�iu87�}�~�������@�ł������B

�@�t�⎮�P�����Z�Z�n�́j�t�K���^�ᗃ�P�t�Œ�r�����@�̃K�b�`�������p�̂́A���ꂪ���߂Ăł͂Ȃ������B

�@���Ƃ��Ƃ̓h�C�c��R�Č��̍q��ψ���X���̃G�����X�g�E�E�[�f�b�h�i��ꎟ���ŘZ��@���ẴG�[�X�j���A���O��N����A�����J�Ńw���_�C�u�i�n���ւ̋t���Ƃ����}�~���̂��Ɓj�̃f���E�t���C�g�����Ďv�������Ƃ����A���߃w���V�F���Ђ̂gs123�A���Ń����J�[�X�Ђ����O�ܔN���ɂiu87�Ƃ��Ċ��������B

�@��������O�Z�N����̃X�y�C������ɁA�t�����R�R�����̃h�C�c�E�R���h�������ɔ��@�������A���p�e�X�g���s�Ȃ��Ă����̂ł���B

�@���E��ǂ����邽�ߋt�K�����Ƃ��A�}�~�����x��}����嗃���ʂɃ_�C�u�E�u���[�L�A���ȍ\���ŋ}�~�������̐��x�̍����A�L�����𗧏A���ǂ��ꂽ�a�^���d����Ɏg���h�C�c�R�̋��ٓI�i�����x�����B

�@��������ǂ��i�ނɂ�A���x�ƍq���͂̕s�����ڗ����A��l�Z�Z�n�͂Ƃ����c�^�ɂȂ��Ă����Q���o�����߁A�����ɎO���~���@�֖C�������ΐ�ԍU���@�f�^�ɂȂ����B |

|

�@��������Ŋ������[�e�����т́A����Ō܈�㗼�̃\�A��Ԃ����j�����B

�@�X�c�[�J�ƌĂ��A���v�l��Z�Z�@���Y����Ă���B

�@���J�n��A�����Â����������[���b�p�����l�Z�N�����̃o�g���E�I�u�E�u���e���i�p���{�y�q��j����}�ɔ��M�������B

�@���̃n�C���C�g�́A���Ƃ����Ă����b�T�[�V���~�b�g�af109�i�h�C�c�j�ƃX�[�p�[�}�����E�X�s�b�g�t�@�C�A�i�C�M���X�j�̃��C�o�������ł��낤�B

�@���̂ǂ�����a���̂������͂��łɏq�ׂ��ʂ�ł��邪�A�ᗃ�P�t�������r�̂قۓ����傫���Ȃ���A�Ђ�p�������S�V�b�N���̌`�ԂȂ̂ɑ��A�Ђ␅�ヌ�[�T�[�r�E6�a���甭�B��������ȃX�^�C���ōD�ΏƂ��Ȃ��Ă����B

�@�������G���W���͑�평���̂af109�d�^���_�C�����[�y���c�c�a601�`��ꁛ���n�́A�X�s�b�g�t�@�C�A�lk1�����[���X�E���C�X�E�}�[����2�̈�Z�܁Z�n�͂ŁA��������ʍ����\�ł���B

�@���@�Ƃ��ő呬�x�͌��Z�L���^���A���̓X�s�b�g���܂��邪�A�㏸�͂�_�C�u�J�ł͂af109�����ǂ������B

�@�����ŋ��̌��ʂ́A�p�C���b�g�̗��x�ɂ��Ƃ��낪�傫���B

�@�o�g���E�I�u�E�u���e���J�n���A�h�C�c���̐퓬�@�i�af109�d-3�Ƃaf110�b-1�o���@�j�̏o���\�@���͖���Z�Z�@���������A�C�M���X���̐퓬�@�i�X�s�b�g�lk1�ƃn���P�[��1�j�͖��Z�Z�Z�@�ł���B

�@�������n���P�[���͑Δ����@�p�ŁA�af109�Ƒΐ킵���̂͐��X�s�b�g�t�@�C�A�̈�Z�Z�Z�@�������B

�@�p�{�y�ɐN�U����af109�͍q���͂��Z���i�Z�Z�L���j���ߋ�펞�Ԃ𐧌������i���ܕ��ȓ��j�A����ɔ����@����łȂ�����퓬�@�̂͂��̂af110�܂Ō�q���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�A�n�̗����X�s�b�g�t�@�C�A�Ƃ̋����s���ƂȂ�B

�@���Q�������Ȃ����㌎�\�����A�������̃q�g���[���g���������h�i�p�{�y�㗤���j���������A�����h���ɑ��鍂�X�x�����y�і�Ԕ������ɐ芷�������A���̒���af109�d-3��@���p�{�y�ɕs�����A�����O��I�ɒ��������C�M���X�́A����̎�_�Ⓑ���������B

�@����̓X�s�b�g1���_�C�v�ɓ��������A�}�[�����E�G���W���͂f�i�d�͉����x�j�̉e���ŔR���������X�g�b�v���A�`���[�N�i����j���ۂ��N�����̂ɁA�af109�̃_�C�����[�x���c�c�a601�͔R�����ڕ��ˎ��Ȃ̂ł��ꂪ�S���Ȃ��A�������s��ɃX���[�Y�ɔ������邱�ƁB

�@�܂��ᑬ���ɂ����鑀�c���́A�X�s�b�g�ł͑��ǂ̊��o���y�����A�������ǂ��Ȃ��̂ɑ��A�af109�ł͂��̊��o���ǂ����߂ď\���ɗ������ƂȂǂł������B

�@�������v�����ʂ�A���a�͂af109�̓Z���[�g���ɑ��A�X�s�b�g�͓��[�g���Ƃ͂邩�ɏ������^�����̗ǂ��������Ă����B

�@���Ȃ݂ɓ��{�̗뎮�͐�21�^�͐��a�ꔪ�Z���[�g���ł���B

�@�܂��X�s�b�g1�̕����͂��̂��뎵�E���~���@�e�����i�����Ɋe�l���j�ŁA�af109�d-3�̓�Z�~���E���[�^�[�J�m�����A���E��~���@�e������Ԃ��ܓI�Ȍ��ʂ��������B

�@���_�����ǂ����X�s�b�g�t�@�C�A�lk2�́A�}�[����12�^��Z�n�͂����A�h�e�|�����A�㏸�͂��ǂ��Ȃ��Ĉ��l�Z�N������af109�d-3�͂������A���̉��nj^�d-4�������悤�ɂȂ����B

�@����ƃ��b�T�[�������Ă����Ȃ��B

�@���l��N���߂���e�^�𑗂肱�݁A�e-3�͂c�a601�d��O�Z�Z�n�͂ɋ����A�ő呬�x���Z��Z�L���^���ƂȂ�X�s�b�g2��ǂ��B

�@�����ŃX�[�p�[�}�����Ђ́A�X�s�b�g�[�̋@�̂Ƀ}�[����45��܈�ܔn�͂����ăe�X�g�����Ƃ���A�ő呬�x�܋�Z�L���^���A�㏸���ԘZ��Z�Z���[�g���܂Ŏ����O�Z�b�A�����^���N�����Ă̍q�������ꔪ�Z�Z�L���Ƒ啝�Ȑ��\������݂����̂ŁA�X�s�b�g�t�@�C�A�lk5�Ƃ��Ďl��N�t����o�ꂳ�����B

�@���̂���ɂȂ�ƃX�s�b�g�̕������A���E���~���@�e�����̂`�������Z�~���@�֖C���Ǝ��E���~���@�e�l���̂a���A��Z�~���@�֖C�l��̂b���A�c���͒��~�A��Z�~���@�֖C���A���E���~���@�e����̂d���ƁA�l�ʂ�̉Ί��������������A�p�C���c�g�̍D�݂ɂ���đI�ׂ�悤�ɂȂ����B

�@�Ⴆ�Η��r�`���̃G�[�X�A�_�O���X�E�o�[�_�[�卲�i���@���āj�͔��e�t�̃|�[�J�[�E�n���P�[�����A�A�h���t�E�}�����卲�i�O��@���āj�̓X�s�b�g1�`�A2�`�A5�`�A5�a���g�p���A���҂Ƃ����e���e�ɂ��ߐڐ퓬�ӂƂ��Ă����B

�@�����ɂ������I�ȕ����I�o�@�Ƃ����悤�B

�@�X�s�b�g�t�@�C�A5�́A����܂Ŏg�������C�M���X���U���ɓ]����敺�Ƃ��ă��b�T�[�e�V���[�Y�ɒ��݁A���������C�o���������J��Ԃ����B

�@����ɖk�A�t���J�A�I�[�X�g�����A�A�r���}�ɂ��p�������Ă���B

�@���l��N�i���a�\���N�j�Z���A�j���[�M�j�A�̃|�[�g�����X�r�[�œ��{�C�R�̃��o�E���q����Ƌ������������A���O�Y����i�����j��̗��ɎU�X�Ȗڂɑ����Ă���B

�@�X�s�b�g�����̗ǂ��ɂ��ڂ�ė��Ɣb����s�Ȃ������߁A����ɏ���������̉a�H�i�������j�ƂȂ����̂ł������B

�@�܂��l�O�N���߂ɂ̓|�[�g�_�[�E�B���ŗ��ƁA���N�\���ɂ̓r���}�ňꎮ��E���i�����q�R����j�Ƌ�킵�Ă���B

�@�Ƃɂ����X�s�b�g5�̓��b�T�[����łȂ��A�����m�Ⓦ��A�W�A�܂Ői�o���ăC�M���X���҂̋�̐��������킯�ł���B |

|

2 �q��Z�p�ƍq��H�Ɨ͂̓����@top

�@���l��N�㌎�A�X�s�b�g�t�@�C�A5��Z�@�̓_���P���N���ŁA���z��w�ɂ����h�C�c�V�퓬�@�l�@�ɋ}�P����A�A�b�Ƃ����܂ɎO�@�����Ă���Ă��܂����B

�@���ꂱ���t�H�b�P�E���t�Ђ̂ew190�`-2�̏o���ł������B���ꂪ�a�l�v801�b���^��܁Z�Z�n�͂����A�ő呬�x�Z��Z�L���^���ƒm���āA�q�E�`�E�e�i�p������R�j�̋����͂ЂƂ����ł������B

�@�����ŃX�s�b�g�t�@�C�A5�b�̃G���W�����A�}�[����61��O���Z�n�͂Ɋ��������Ƃ���A�ő呬�x�Z�܁Z�L���^���A���X�x���\�ǍD�ƂȂ�A�lk7�A�lk8���Ƃщz���X�s�b�g�t�@�C�A�lk9�Ƃ��ė��l��N�Ă������ɓ��l�����B

�@���傤�ǂ��̎��A���b�T�[�V���~�b�g�ł��O������̗v�]�łaf109�f�^�����ꂽ�B

�@�c�a605�`�̈�l���ܔn�́A�ő呬�x�Z�܁Z�L���^���ŁA���X�x�p�̗^���L���r�����i�f-0�A�f-3�j���o�Ă����̂��B

�@�����ɐ���������ŃX�s�b�g9���af109�f�A�ew190�`��ɑs��ȓ������J��L����̂����A���͂ȓ�@��X�s�b�g9�ł͖��炩�ɕs���Ȃ悤�ɂ݂���B

�@�������C�M���X�͒n�̗��ƂƂ��ɁA�����������p�����������[�_�[�i�h�C�c�A�A�����J������i��ł����j���t���Ɋ��p���A�����x���A�x���R���g���[���E�V�X�e���Ŗh��͂����߂邱�Ƃɐ������A�h�C�c��R�̐�͂��킢�ł������̂ł���B

�@�X�s�b�g�t�@�C�A�͂��̌�lk6�A�lk7�i�Ƃ��ɍ��X�x�퓬�p�j�A�lk8�i�A�t���J����p�j�A�lk12�i�퓬�����p�j�A�lk14�i�ő呬�x���Z��L���^���j�Ɣ��W���Ă����B

�@�af109���f�V���[�Y�i�f10�̍ő呬�x�Z���܃L���^���j�A�g�V���[�Y�i���X�x�p�łg-1�͍ő呬�x���l�܃L���^���j�A�j�V���[�Y�܂ł���B

�@�ew190�ɂȂ�Ƃ`�V���[�Y�̂��ƈꌩ�A���G���W���ɂ݂���t�⎮�̂c�V���[�Y�i�@�����Ȃ�g�����@�̃h���h�̃j�b�N�l�[���B�c-9�͍ő呬�x���Z�l�L���^���j�A�e�V���[�Y�i�`�Ɠ������G���W���Œn��P���p�j�A�f�V���[�Y�i�퓬�����p�j�ƕ��L���o���G�[�V����������B

�@�X�s�b�g�ɂ���A���b�T�[�V���~�b�g�af109�A�ew190�ɂ���݂Ȃ������肵�����^����̉��Nj��������ŁA�G���W������Z�Z�Z�n�͂����Z�Z�Z�n�͈ȏ�ɑ������Ă̍����\���ł���B

�@�펞���A�q��Z�p����g���Ẵ��C�o���������A�v���y���@�ɋ��ɂ̔��B�������炵���Ƃ����悤�B

�@���j���ɂ�����炸�}���B���Â����s�@���A���Ɗԑ����̋�Ɏg����͕̂s�K�Ȃ��Ƃ����A�܂�������킢�ɗL���ȋ@�B�͂Ȃ��Ƃ����̂��܂������ł���B

�@�����ł��퓬�@����g���đ�G�[�X�ƂȂ����҂͔��ɑ����B |

|

�@����ł��A���E��ɂ��邱�ƂɂȂ����h�C�c�̋�m�̕����͂��̂������A�퓬�@���ĂɂȂ������F���i�[�E�����_�[�X�卲�́A�X�y�C������ň�l�@�A��������ŘZ���@�A��������ŎO�O�@�A�v���܋@�̃X�R�A���������̂��l��N�\�ꌎ�A�q�̂Ŏ��S���Ă���̂��݂Ă��A�w�����擪�̎��H���ʂ����Ă������Ƃ��킩��B

�@����ōō��̌��Đ����������̂��h�C�c�̃G�[���q�E�n���g�}�������ŎO�ܓ�@�i�����ČR�@���@�j�A��ʂ̓Q���n���g�E�o���N�z���������̎O�Z��@�A�O�ʂ̓M�����^�[�E���������̓܋@�A�l�ʂ̓I�b�g�[�E�L�b�e�����т̓�Z���@�A�܈ʂ̓����^�[�E�m�{�g�j�[�����̓�ܔ��@�ƂÂ����A�݂ȓ�������ɂ�����X�R�A�ł���B

�@�݂Ȑ��Ă���s�����A�n���g�}���ƃm�{�g�j�[�ȊO�͏d�����Ă����i�L�b�e���ƃm�{�g�j�[�͐펀�j�B

�@�ނ�̃X�R�A�̑������\�A�̃��N3�A7�A9�A��7�A9�A���\�̂o-39�e�퓬�@�A�h-2�n��U���@�ł��������A����ɑ��Đ����̔�s�@��ܔ��@�i�������@�̓o�g���E�I�u�E�u���e���ł̃X�s�b�g�t�@�C�A�[�A���Ƃ͖k�A�t���J����Ńz�[�J�[�E�n���P�[���A�J�[�`�X�o-40�ȂǑS���ċ@���̎O���̓�j�����l��N�l������펀����l��N�㌎�܂łɌ��Ă����n���X�E���A�q���E�}���Z�C����т́A�h�C�c�̃X�R�A���ʂ��炢���ΎO�Z�ʂȂ���A���قȑ��݂Ƃ����ׂ��ł��낤�B

�@�C�M���X��R�̃G�[�X������ƁA���Đ���ʂ̓}�[�}�f���[�N�E�p�g�������̎l��@�i�����A�M���V�A�ȂǁB�l��N�l���펀�j�A��ʂ͂i�E�d�E�W�����\�������̎O���@�A�O�ʂ͂`�E�f�E���t���卲�̎O�܋@�i��㎀���j�ƂȂ��Ă��āA�h�C�c�̑�G�[�X�Ƃ͔�Ԃׂ����Ȃ��B

�@����̓h�C�c�̃G�[�X�������x�ɂ͂Ƃ�Ȃ�����e����֏o�����J��Ԃ��Ă������̂ɑ��A�C�M���X�ł͈��̃X�R�A���d�˂�ƌ���ɉ����A����w������琬�ɓ����点������ł���A�؉H�l�܂�����ł��]�T���݂��Ă����̂ł���B

�@�A�����J���Q�킵�o-38�A�o-47�A�o-51�̃��[���b�p�i�o�ŁA�h�C�c��R�͑S���]�T���������ł��Ă������B

|

|

�@����A���l��N�i���a�\�Z�N�j�\��������̑����m�푈�́A����ł͓��{�����D�������������̂́A��N���o���ʂ����A���R�̔��U�������A����������Ă��܂����B

�@���{�C�R�̗���A���R�̈ꎮ��E���͂��̗ǍD�ȉ^�����������āA�����̐퓬�ɂ����Ă̓A�����J�C�R�̃O���}���e4�e���C���h�L���b�g�A�u�����[�X�^�[�E�o�b�t�@���[�͍ڐ퓬�@�A�����R�̃x���o-39�A�J�[�`�X�o-40�A�p��R�̃|�[�J�[�E�n���P�[���ȂǂɊ��������B

�@�������q���̒�͂̓O���}���e6�e�w���L���b�g�A���H�[�g�e4�t�R���Z�A�i�ȏ�C�R�j�A���b�L�[�h�o-38���C�g�j���O�A���p�u���b�N�o-47�T���_�[�{���g�A�m�[�X�A�����J���o-51���X�^���O�Ȃǂ̏d�퓬�@���J��o���āA�����̎��d�A���d���A�O����E�A�l����E�����i�͂�āj�ɂ����錄��^���Ȃ������B

�@�O�ɂ��q�ׂ��悤�ɁA�af109�ƃX�s�b�g�t�@�C�A�͏��킩��I��܂ł̘Z�N�ԂŁA��������G���W������Z�Z�Z�n�͂����Z�Z�Z�n�͂֔{�̃p���[�A�b�v�������̂ɑ��A�y�ʂ̗���������Z�Z�n�͂�����Z�Z�n�͂܂ŎO�Z�Z�n�͒������グ���Ȃ������Ƃ����A�q��H�Ɨ͂̍����������̂ł���B

�@�����ɑ���̊e���̐퓬�@�ŁA�ꖜ�@�ȏ㐶�Y���ꂽ���𑽂̂����ɗ��Ă݂悤�B

���A������

�@���N1�A3�A9�V���[�Y�i�\�A�j��O���@

�A�X�[�p�[�}�����E�X�s�b�g�t�@�C�A�i�C�M���X�j�O�܈�@

�B���p�u���b�N�o-47�i�A�����J�j�ꖜ�ܘZ�Z�Z�@

�C�m�[�X�A�����J���o-51�i�A�����J�j�ꖜ�l�����@

�D�J�[�`�X�o-40�i�A�����J�j�ꖜ�O���O���@

�E�|�[�J�[�E�n���P�[���i�C�M���X�j�ꖜ���Z�@

�F���H�[�g�e4�t�i�A�����J�j�ꖜ��Z����@

�G�O���}���e6�e�i�A�����J�j�ꖜ���@

����������

�@���b�T�[�V���~�b�g�af109�i�h�C�c�j�O���܁Z�Z�@

�A�t�H�b�P�E���t�ew190�V���[�Y�i�h�C�c�j��@

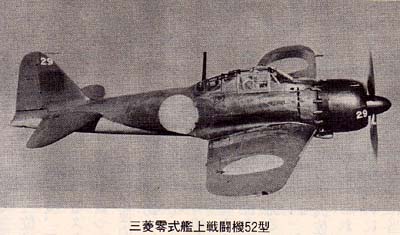

�B�O�H�`6�l�뎮�͐�E�����i���{�j�ꖜ�l��܋@

�@�A�������̈ꖜ�@�ȏ�����킹��ƈ�O���O�O�Z�Z�@�ƂȂ�̂ɑ��āA���������̂���͘Z����Z�Z�@�Ŕ����ɂ������Ȃ��B

�@�������ŏ��s��������̂ł͂Ȃ��ɂ��Ă��A����ł͓��Ƃ̃G�[�X�����������ɗE�핱�����悤�Ɩ����Ƃ������̂ł��낤�B226

�@�m���}���f�B�㗤�i���l�l�N�Z���Z���j�ɍۂ��A�A���R�͉��א퓬�@�l�Z��@�A�d���O�l�Z���@�A���y����Z�l�܋@�A�A���@��O��Z�@�𓊓������B

�@����ɑ��h�C�c�̃m���}���f�B�n�����̑��Z�퓬��s�c�e����͕��͉����̂��ߌ�ނ��Ă���A�㗤�̑O�����V�ǂ��Ȃ����ߌ��s�͂Ȃ��Ƃӂ�ł����B

�@�����ŏ㗤�̕�ɏo���ł����̂̓��[���Ɏc���Ă������Z��s�c���̃v�����[�����ƃ��H�_���c�B�N�y�т̂ew190�`-8��@�݂̂������B�C�݂ߐs�����㗤�p�M���ƘA���R���m�ɁA��@�͉ʊ��ɍU���������Ė����A�҂��Ă���B |

|

3 �o-51�A�o-47�A�o-38�ň��|�@top

�@����ɂ�����ł��D�ꂽ�퓬�@�́H�@�Ƃ����ƁA�K���Ԃ��Ă��铚�̓A�����J�̃m�[�X�A�����J���o-51���X�^���O�ł���B

�@����̓X�s�[�h�͂c�^�i�p�b�J�[�h�u1650�ꎵ��Z�n�́j�ōő厵���L���^���A�㏸���Ԃ͋��܁Z���[�g���܂ň�O���A�ő�q���͎͂O���Z�Z�L���A�����͈��E���~���@�e�Z���ƁA�����̐퓬�@�̍ō������ł���������łȂ��A��퐫�\���ǂ����ׂĂɂ킽��o�����X���Ƃ�Ă������炾�B

�@�o-51�̐��܂ꂽ�w�i���������낢�B

�@��ꎟ��풆�A�}�[�`���Ђɂ����h�i���h�E�_�O���X�͐��A�Ɨ����ă_�O���X�q��@��Ђ�ݗ��������A���̎��ނɂ��Ă������̂��W�F�[���Y�E�L���f���o�[�K�[�ŁA�`�[�t�E�G���W�j�A�Ƃ��ċߑ㗷�q�@�c�b-1�A�c�b-2�̐v��S�������B

�@�g��h�i����j�͑o�t���F���i�G�ł��l�͗c�����D��Ă���̈Ӂj�h�ŁA�ނ͈��O�l�N�i���a��N�j�O�\���̎��A�Ɨ����m�[�X�A�����J���Ђ�n���A���߂ĊJ�������m�`-16���K�@�����R�ɍ̗p������i�̂��̂s-6�e�L�T���̌��^�j�B

�@��킪�n�܂���l�Z�N�l���A�K�Ă����C�M���X�̍q��g�ߒc�ɑ��A�o-40�c�̑���Y�Ȃǂ��₾�ƒf��A�V�����퓬�@���l�����ȓ��ɊJ�����邩�炻����̗p����Ƃ������B

�@�����ă_�O���X�Ђ̂��납��Ƃ��ɓ����Ă������C�����h�E���C�X���Z�t���ɐ����A�Ⴋ�����b�T�[�V���~�b�g�ЂŊ�b���w���i�`�������ēn�Ă��A�A�������h�C�c�l�G�h�K�[�E�V���~�[�h��v��C�Ƃ��āA�V�퓬�@�̓��}�J���ɂ��������B |

|

�@����@�m�`-73�́A�Ȃ�ƈ�ꎵ���Ŋ������l�Z�N�\����\�Z������s���������A�G���W�����A���\�����܁Z�n�͂Ƃ������ߍ��\�������A�C�M���X�ł͐퓬�@�łȂ��n��U����ʐ^��@�Ɏg���Ă��܂����B

�@�����ŃC�M���X���̒�Ăɂ��C�M���X�����[���X�E���C�X�E�}�[����61�������Ƃ���A���Ⴆ��悤�ȍ����\�����A�����J���R�q����̂o-51�ƂȂ����̂ł���B

�@�}�[����61���p�b�J�[�h�ō��Y�����A�l�l�N�̉��ǂc�^�̓��[���b�p����ła-17�A�a-24�����삵������łȂ��A����������q-29�̉���A���邢�͂o-51�݂̂ŕГ����Z�Z�L���̓��{�{�y�U�����s�Ȃ��A�}���`�Ԃ�������B

�@�y�ʉ������g�^�́A�ő呬�x�����l�L���^�����o���A���E�ő��̐퓬�@�̈�ɐ������Ă���B

�@�܂��ނ�Ƌ����������p�C���b�g�̏،����݂Ă��A���̉^�����͌����ĕ��i���Ȃǁj��Ȃ������Ƃ����B

4 ��� vs �O���}���A�G���W���ɍ��@top

�@�����m�푈���n�܂��āA�N���[�Y�A�b�v���ꂽ�͓̂��ĊC�R�̐퓬�@�A���ƃO���}���e4�e�̈�R�ł��ł���B

�@�g�y�ŃX�}�[�g�ȗ���i21�^�j�ɑ��A�Y���O���p�������e4�e�i-4�j�͑��x�A�㏸�́A�^�����Ƃ��ɗ�����������ꂽ�B

�@�e4�e�̎��d���i�@�݂̂̂̏d���j�Ɨ��̑��d�ʂ������ł͓��R�ł������B

�@�������߂̂����͂悩�������A��ǂ̐i�W����ɂꐫ�\���グ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�ƁA�����ʂ荜�g��������h�������\���ɐV���ȕt�����l��݂���]�T���Ȃ������B

�@�܂�G���W���̋����A�h�e���u�i�R���^���N���܂ށj�A�嗃�̕⋭�i�_�C�v�̎��̃V����h���j�Ȃǎv�����������P���ł��Ȃ������̂ł���B

|

|

�@�ĊC�R�͂e4�e�̗��݂�܂ł��Ȃ��A���ĊJ��̔��N�߂��O����O���}���Ђɑ��A�����͍ڐ퓬�@�̊J���𖽂��Ă����B���̂e6�e�͈�N��A��Z�Z�Z�n�̓G���W�������ď���s���A���l�O�N�i���a�\���N�j�㌎�������ɎQ�����Ă���B

�@������x�A�㏸�́A�Η͂Ƃ���������A�^�������݊p�i�����A���52�^��21�^�����j�Ƃ���A�t�]�ւ̓��͊J����Ă����B

�@�Ƃ��낪���{�C�R�́A�o�����X�̂Ƃꂽ�y�ʐ퓬�@�ł��炭�͏�肫���Ǝv���A���̌�p�@�̊J���ɒx����Ƃ����B����퓬�@�u�����v�̗���@���u���d�v�ŁA���̏���s�͎l��N�i���a�\���N�j���ƂȂ�A����ɃG���W���A�r�Ȃǂ̃g���u���Â��Ŏ���ɓ������ꂽ�͎̂l�l�N�\���A�s���̑�p�A�t�B���s���ł���B

�@�ᗃ�������u���d���v�́A���ׂĂe6�e�𗽉��i��傤���j���Ă������A�l�ܔN�t����̐����{�n��h��킾���ł͏Đɐ��������B

�@�e6�e�̐��Y���ꖜ���@�A���d�A���d�����v��l�O�Z�@�Ƃ����̂��A�މ�q��H�Ɨ͂̍����B

�@�������ł͂Ȃ��B

�@���͐��\���������߂e6�e�̌�ƂȂ��Ă����t�K���i�J�����j���̃��H�[�g�e4�t�R���Z�A���A�l�O�N�̓���C�����p�퓬�@�Ƃ��ăK�_���J�i�����Ɍ���A�҈Ђ�U�邢�o�����B

�@�e6�e�Ɠ����G���W���i�o���v��Z�Z�Z�n�́j�ōő呬�x�Z���Z�L���^���́A�x�e�����E�p�C���b�g���قڎ��������{�C�R�ɂƂ��ċ��Ђł������B

�@���͐������P�����ƂƂ��ɔr�C�^�[�r���������A�l�ܔN���߂ɂ͓��{�ߊC�̋@������������{�{�y���P���悤�ɂȂ�B |

|

�@�������l�ܔN�O���\����A�l���n�����P�����e4�t�A�e6�e�A�r�a2�b�i�}�~�������@�j�Ȃǖ��Z�Z�@�́A���R�̊C�R��353�q����i�i�߁E���c���卲�j�̎��d���Ȃnjl�@�̌}�����v�ܓ�@�����Ă��ꂽ�B

�@�����A���q����ɂ͐����c��̃G�[�X�E�p�C���b�g���W�߂��Ă�������ŁA���{���̑��Q�͔팂�Ĉ�Z�@�ƒn�㉊��܋@�������B

�@��͂�p�C���b�g�̋Z�ʂ̍��͑傫���B

�@���d�A���d���ɂ����Ă����������t���b�v�́A���炵����퐫�\�������i�x�e�����E�p�C���b�g�́A����Ȃ��̂ɂ͂قƂ�Ǘ���Ȃ������Ƃ������j���A�_�i�ق܂�j�ꔪ��ܔn�̓G���W���͕s���Ńg���u�������A�ғ����͒Ⴉ�����B

�@���̗_�͒������ŗ��R�����n-45�Ƃ��������A������������R�L-84�A�l���퓬�@�u�����i�͂�āj�v���A���{�̏d��Ƃ��čō��̕]���Ȃ���A�s�������䂦�ɑS�͂��ł��Ȃ������B

�@�ő呬�x�͘Z��l�L���^���ł��邪�A�A�����J�ň�l�Z�I�N�^���R����p���Ẵe�X�g�ł́A���x�Z��Z�Z���[�g���ŘZ����L���^�����}�[�N�����Ƃ����B

�@���l�l�N�i���a�\��N�j�����A�����ɂo-51���o�������Ƃ̕�Ɏl����ɂ���������������ɐi�o�A�o-51�Ɠn�肠���Ă���𐧂��邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ��ؖ������B

�@���̌�A�t�B���s���A����A�{��h��Ɋ������A�G���W������łȂ������̕s�ǁA�p�C���b�g�̋Z�ʕs���ł����Ƒr�����A�O�܁Z�Z�@�̗ʎY���ނȂ��������B

�@���{�̃G���W���͑傫�Ȏ�_�ŁA����E�t��G���W�����肪���Ă������̎O���퓬�@�u���i�Ђ���j�v���A�h�C�c�̃_�C�����[�y���c�c�a601���Z�Z�n�͂̍��Y���Ɏ��s���A���͂��o������Ȃ������B

�@���Y���C������o�Ă�����Ȃ��@�̂ɁA���^�n-112��܁Z�Z�n�͂����Ă݂��Ƃ���A�X�s�[�h�͂���邪�i�ܔ��Z�L���^���j�ǍD�Ȑ��\�����A���퓬�@�Ƃ��Ėh���ɗp�����B

�@�e6�e��o-51��ߑ����āA�ߐڊi����ɂ������߂ΗD�ʂ�ۂĂ邱�Ƃ��킩��A��l�Z�Z�@���{�y���P�@�Ɉ��Ă���B

�@���킪�n�܂��Ă����N���o���Ȃ����l�Z�N�Z���\�l���A�h�C�c�R�̓p���ɖ������邵�t�����X�͒P�ƍ~�������B

�@���̍q�͂��R�p�@�����ԈˑR�ŁA�قƂ�ǒ�R�͂������Ă����B

�@���O�Z�N��O���܂ŁA�q�����ւ��Ă����t�����X�Ȃ̂ɁA������������͂ǂ��������Ƃ��B

�@����͎O�ܔN����A�\�A�ɓ�������l������̊m���ōq��@���[�J�[�̍��L����Z�p�҂̈ړ����������A����ɘJ���^���̐��肠����ŌR�p�@�����ۋ������犮�S�ɕߏo���Ă��܂�������ł���B

�@�����Ńt�����X�ŗD�G�̒P���퓬�@�h�{�A�`���c520�i���Z�n�́A�ő呬�x�O�Z�L���^���A�l�Z�Z�Z���[�g���܂Ŏl���A��Z�~���C���A���E�܃~���e�l���j�́A�l�Z�N�܌��̃h�C�c�R���t�����X�N�����A�����i��Z�@�j�����z������Ă����A����ł͂����ɑP�핱�����悤�Ə����ڂ͂Ȃ������B

�@�t�����X�Ǝ���͈Ⴄ���A�C�^���A���l�Z�N�Z���\���A�p���ɐ��z���������A�����@��܁Z�Z�̂����A�����@����������Z�Z�Z�@�������͂ł���A���̎O���̓����@�ł������B

�@�ŗD�G�̐퓬�@�̓}�b�L�l�b�E200�T�G�b�^�����A�Q�펞��܁Z�@�]�肵���z������Ă��Ȃ������B

�@���������O�l�N�A�l�b�E72���ヌ�[�T�[�Ŏ��Z��E��L���̑��x�L�^��������A���̃}�b�L�Ђ̃}���I�E�J�X�g���f�B���v�������̂����爫���낤�͂����Ȃ��B

�@�Ƃ��낪�G���W���������Z�n�͂ƒႭ�A�ő呬�x���܁Z��L���^���ł���B

�@�^�������ǂ������̂Ńn���P�[���Ȃǂ̘A���R�@�ɑR�ł������̂́A�ǂ������ł���B

�@����̓C�^���A�ɏo�͈�Z�Z�Z�n�͈ȏ�̗ǂ��G���W�����Ȃ���������ŁA�A���t�A�[�����I�A�t�B�A�b�g�Ȃǂ̎����ԉ����ɂ��Ă��̑̂��炭�͂��������B

�@�Q���A����Ăăh�C�c�̉t��_�C�����[�x���c�c�a601��605�����Y�����A�}�b�L�ɑ������Ăl�b�E202�t�H���S�[���i�l��N������j�A�l�b�E205�u�i�ő呬�x�Z��l�L���^���A�l�O�N�Ă���j����������A���̍����q��H�Ɨ͂��キ���ꂼ����܁Z�Z�@�A���Z�Z�@�ɂƂǂ܂�B

�@����ł����{���c�a601�����Y��������Ȃ��ł�����葝���ł������B

�@��������Ń\�A�̐퓬�@�́A�h�C�c�퓬�@�̃X�R�A�������̂悤�Ɏ���Ă��邪�A�����Ă����Ƃ���͂����Ȃ��B

�@���l��N�̓~����l�O�N�̏t�ɂ����ăX�^�[�����O���[�h�U�h�̂Ȃ��o���������{�[�`�L���ka5�͗D��Ă����B

�@�l��N���߂̒ፂ�x�p�S�ؐ��̃��O3�i�l105�o���Z�Z�n�́j�ɁA�l82�`��Z�����n�͂����Ă݂��Ƃ���A���x�A�㏸�́A�^�����Ƃ��ɗǂ��Ȃ����̂łka5�Ƃ��č̗p����g�X�^�[�����O���[�h�̋~����h�ƂȂ����̂ł���B

�@���������ɉ��ǂ����ka5�e�m�́A�N���N�X���ɑ�����������\�A�̌��ĉ���ʂ̃C�����E�R�W�F�h�t�i�Z��@�j�A��ʂ̃A���N�T���h���E�|�N���C�V���L���i�܋�@�j���A���̂ka5�A���e�m�A���B�^�̂ka7�i�ꎵ���ܔn�́A�ő呬�x�Z�Z�܃L���^���j�ŃX�R�A���d�˂��̂ł���B

�@�ka5�̐��̓��b�T�[�af109�e��ew190�`���͂邩�ɗǂ������Ƃ�����B

5 ���\�̃��X�L�[�g�Ƃiu88�@top

�@��^�@�ɑ���}���퓬�ƁA�����@����̒������N�U���˂�����o���̕����퓬�@���A����O�ɊJ�����ꂽ�W�������ł���B

�@�h�C�c�̃��b�T�[�V���~�b�g�af110�A���af210�A�n�C���P���ge219�A�C�M���X�̃u���X�g���E�{�[�t�@�C�^�[�A�f�n�r�����h�E���X�L�[�g�A���{�C�R�̒����E�����i��Z�~���ߏe���j�A���R�̓���E�j���i�Ƃ�イ���a-29�}���p���E���~��������e����j�ȂǏo�������B

�@�A�����J�͂o-38��o-47��p���A�l�l�N����o���̃m�[�X���b�v�o-61�u���b�N�E�E�B�h�E���o��������B

�@���̂Ȃ��ōł��������A�q��j�Ɏc�铭���������f�n�r�����h�E���X�L�[�g���Ƃ肠���Ă������B

�@���O�ɑo�����^�̃��[�T�[�E�R���b�g��A�������l�����^���q�@�A���o�g���X�ȂǁA���j�[�N�ȑS�ؐ��@���肪���Ă����f�n�r�����h�Ђ́A��_�F�Z���Ȃ�n�߂����O���N�����R�ɑ��A�퓬�@��葬���ؐ������@�̊J�����Ă��Ă����B

�@������ؐ��@�ȂǂƓ��ӂ��Ȃ��������A����̎n�܂����O��N�\�A�悤�₭�v�ɂƂ肩���邱�Ƃ��ł��A���̌�A�s�v�s�}�Ƃ����Ȃ�������l�Z�N�\�ꌎ���A����ꍆ�@������s�������B

�@�ő呬�x�Z�l�Z�L���^���A�Д����~�߉��]���Ă݂���Ƃ����y���Ȕ�s�Ԃ���������ǂ́A����ɂ������荛�ꍞ�ݐ퓬�A��@�A�����ȂǑ��p�r�@�Ƃ��邱�Ƃ����߂��B

�@�}���p���[�_�[������Ԑ퓬�@�m�E�e�E2�i�}�[����21��l���Z�n�͓��A�ő呬�x�Z�Z�Z�L���^���j�͎l��N�܌�����A�����A�p�{�y�̖�Ԗh��A�嗤�ւ̒��ԐN�����s�Ȃ��B

�@�����@�Ƃ��Ă̂a�E4���l��N�܌��A�A���Ɠ����ɃR���[�j���̔����ɎQ�����A�h�C�c�퓬�@�̌}���\�������B

�@�܂����Ԑ퓬�����^�̂e�E�a�E6�͎l�O�N�܌�������ɎQ�����A�����^�͌v�܁Z�Z�L���A����^�͌v��g���̔��e���g�s���鑼��Z�~���C�l��A���E���~���e�l����������̂�������̂������B

�@�l�O�N�O������̉p��R�ɂ��u��Z�Z�Z�@�O�a�����i�T�E�U���Y�E�T�[�`�����[�V�����E�{�~���O�j�v���n�܂�ƁA���X�L�[�g�a�E9�i�}�[����72��Z���Z�n�́j�̓����J�X�^�[�����@�̃p�X�t�@�C���_�[�i���[�_�[�q�@�Ŕ�������擱���Ɩ��e�𓊉����Ĕ�����e�Ղɂ���j���Ƃ߂��ق��A���e�q���������ĉ����ɑ傫���ӂ���܂��A��E���g�����e�����[���ďd�������̂��̊���������B

�@���̂a�E9�����ǂ����a�E16�́A�l�l�N���玾���̂��Ƃ���Ԕ������h�C�c���s�s�ɑ��ČJ��Ԃ��A�l�ܔN�ɓ���ƎO�Z��A���x��������P�����s���Č����点�ɓO���A����ł��đ��Q���قƂ�ǂȂ��������ƂŗL���ł���B

�@���X�L�[�g�͖ؐ��̂��߃��[�_�[�ɂ�����ɂ����A���̑f�������U���͓��{���r���}����Œɂ��ڂɂ����Ă���B

�@�m���ɖؐ��\���͓����挩�̖��ł͂��������A�ŋ߂̓J�[�{���t�@�C�o�[��O���X�t�@�C�o�[�ɂ�镡���ނ��Ƃ��đ���A�ؐ��@�͂قƂ�nj����Ȃ��B

�@�����@�Ƃ����A���O�l�N�����t�g�n���U�q��̍����o�����q�@�Ƃ��ăf�r���[�����n�C���P���ge111�́A���߂���߂̉��̊Z�i��낢�j�������Č����Ă����B

�@�������a�^�i�c�a600��Z�Z�Z�n�͓��j�͔����@�Ƃ��ėʎY����A���O���N�̃X�y�C�������ɑ����Ď���e�X�g���d�˂��B

�@���ꂪ����ł��i�`��R�̎�͔����@�ƂȂ����킯�����A���̑P�������͕ʂƂ��āA���������g���ȉ��̔��e�����^�ׂȂ��o�������@�łȂ��A�Ȃ��l���̏d�����@�����Ƃ��Ƃ��Ȃ������̂��B

�@���͈��O�Z�N�㔼����J������Ă����̂����p�b�Ƃ����A���̂����ge111��iu87�}�~�������@�ɂ��Z������Ŏ������Ƃ����ߎ���I�헪�ɂȂ����B

�@�����n�C���P���Ђɂ͂ge177�O���C�t�Ƃ��Ĉ�@��A���j�[�N�Ȏl���@���̂�т�ƍ�点�Ă͂����B

�@���ꂪ����s�����̂͊J���A�O�����߂��o���Ă̂��Ƃ���������c�c�B |

|

�@���j�[�N�Ƃ����̂͂c�a601��O�Z�Z�n�̓G���W�������E�������A��{�̃v���y�������M�A�ň�{�ɂ��ĉƂ������̂ŁA�o�q�G���W���ƌĂꂽ�B����𗼗��Ɏ�����ƈꌩ�o���ɂ݂��邪�A���͎l���ł���B

�@���̌`��e�Ղɑz���ł��邪�A��͂��p�ɖ���������A����s������ĕs�����A���̌���ߔM�A�s��̃g���u�����o�Ŏ��p�����x��A�c�a610�Z�Z�n�͑o�q�G���W���Ƃ����`-5�i�S���O��E�܃��[�g���A���d�ʎO��g���A�ő呬�x�ܘZ�Z�L���^���A���e���g���j���ʎY�ɓ������̂́A�X�^�[�����O���[�h�Ŕs�ނ������Ƃ������B

�@�l�l�N�ꌎ����p�{�y�����ɏo���ge177�́A�قƂ�ǂ��G���W���E�g���u���ň����Ԃ��B

�@���܂�̂Ђǂ������ʂ̎l���@�ɒ������Ƃ���A���炵�������@�ƂȂ������A���̎��푈�͏I������Ƃ������e���B

�@���e���Ƃ����Γ��{���R�́A�㎵���d���̐������낤�܂ł̂Ȃ��Ƃ��ăn�C���P���ge111�����@�ɖڂ����A���Z�Z�@�w�����h�C�c�ɑŐf�������A�푈��\�肵�Ă���O�ő��i�Ă��j�ǂ��f��ꂽ�B

�@���{���R�͑���ɃC�^���A����t�B�A�b�g�a�q20�����@������A�C���d���Ƃ��Ďg�������A��������ʑ�������s�]�ł��������A����E���c�Y�������܂ł������Ă��܂��B

�@�h�C�c�ɂ��C�M���X�̃��X�L�[�g�Ǝ������\�@���������B���O�Z�N���ɏ���s���������J�[�X�iu88�ŁA���ߔ����@�Ƃ��Ăł������B

�@�������Z�Z�n�͑o���̂`�^�͑�풼�ォ��A�����Ĕ��e��`�O�g����ς�Ŋ����̂��A�}�~���u���[�L�����}�~�������@�^�A��@�^�A�����Ăb�^�͐퓬�@�A�f�^�̓��[�_�[���ڂ̖�Ԑ퓬�@�ȂǑ���ɂ킽���ĉ������ꖜ�\�Ԃ�������B

�@�iu88�a�^���甭�B�����iu188�i�嗃�[���ׂ��Ƃ���j���e��p�r�Ɏg���āA�iu88�V���[�Y���ꖜ�܁Z�Z�Z�@�Ƃiu188�V���[�Y���Z�Z�Z�@�́A���X�L�[�g�̑��v���Z�Z�@�̔{�ȏ�ł���B

6 �l���헪�����@�L���̖��Á@top

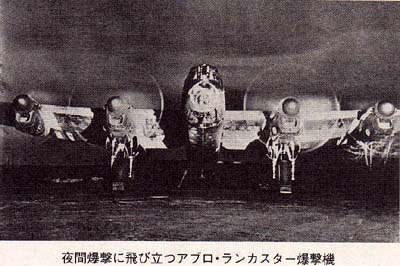

�@�h�C�c�����������́A�A�����J�̃{�[�C���O�a-17�A�R���\���f�[�e�b�h�a-24�A�C�M���X�̃A�u���E�����J�X�^�[�A�n���h���C�y�[�W�E�n���t�@�b�N�X�A�V���[�g�E�X�^�[�����O�ܑ̌�l�������@�ł���B

�@�X�^�[�����O���[�h�̔s��ŗ͂̎�܂����h�C�c�ցA�ꋓ�Ɉ��͂�������ׂ��C�M���X�A�A�����J�̐헪�������n�܂����B

�@�A�����J�̂a-17�A�a-24�͒��ԋ��P�Ńh�C�c�H�Ƃ�j���A�C�M���X�̎O�@��͖�Ԃ��イ�����ŁA�������낦�ΐ��S�@�����Z�Z�Z�@�O�a�����ɂ��m�b�N�A�E�g��@���J��Ԃ��B

�@�a-17�ɂ��Ă͑O�ɂ��킵���G�ꂽ���A�����m�킪�n�܂��Đ��\�@�̂c�^�Ƃd�^�i���������ɔw�r�������A�����e����V�݁j�̓n���C�A�t�B���s���A�W�����łقƂ�ǂ���Ă��܂����B

�@���������o�E���ł͂��Ȃ�З͂�����B���������m�͍q���̖͂��ł��Ƃ��a-24�ɂ܂����A�V�����e�^�A�f�^�i���C�g����n�͎l��A�ő呬�x�l�Z��L���^���A�q�������O��Z�Z�L�������e��g���ŁA���E���~���@�e��O���A���e�l�E��g���A�����Z���A�����Z�Z�@�ʎY�j�����[���b�p�֑����A���ɎO�Z�Z�`�l�Z�Z�@�������Ă���h�C�c�����ɎQ�������B

�@���������Ԕ����̓h�C�c�퓬�@���̉ʊ��Ȍ}�����A�Ƃ��ɓ��ォ��̋}�~���U���Ő��\�@���̑呹�Q�����x�����B

�@�C���ӂ�Ă��܂��a-17�̑�����������o�āA�o��������ƂȂ�Ȃ���A�����S�ō������Ă����B

�@�a-24���a-17�̃p�[�g�i�[�Ƃ��ėǂ��������B

�@�L���Ȕ�s�������ЂȂ̂ŁA�����ɑ������́A�O�ԗ֎��������u�ƕ��ς��ȗ���l�������@�ōq�������͎l���Z�Z�L���i���e��g���Łj�ƒ����A�����A��@�A�A�������Ȃ����B

�@�a-17�̑����Y�����ꖜ��Z�����@�ɑ��āA�a-24�͈ꖜ���ꔪ��@�ƃA�����J�����@���ő��ł��邱�Ƃ��݂Ă��A���̗��������킩��B

7 �h�C�c�{�y���̍U�h�@top

|

|

�@����A�C�M���X�̖�Ԕ����̎���A�u���E�����J�X�^�[�́A��풼�O�ɏ���s�������Ђ̃}���`�F�X�^�[�o�������@�̃��[���X�E���C�X�t��w�^��l�C���ꎵ�Z�Z�n�̓G���W�����s���Ŏ��s�ɏI����������i��Z�Z�@�̂݁j�A�v�������ă}�[������l���Z�n�͎l���ƂȂ������̂����A����͐������Ė�Ԕ������J��Ԃ��s�����E�C�i���肭�j�����B

�@���w�̎l��N�O������I��܂łɁA���v�Z�Z�����Z���g���̔��e�𓊉������̂��A�܃g���A��Z�g�����e�𓋍ڂ��邱�Ƃ��ł�������ŁA�܃g�����e�������ĎO��@�̃����J�X�^�[����̓e�B���s�b�c������������A��Z�g�����e�Ńr�[���t�F���g�����ӂ���ȂǁA�哋�ڗʂɂ��З͂͂��̂����������B

�@���̃����J�X�^�[�����v���O�Z�Z�@����A��������@�̃n���h���C�y�[�W�E�n���t�@�b�N�X�i1�^�̓}�[�������Z�Z�n�́A6�^�̓n�[�L�����[�Y���ꔪ�Z�Z�n�͊e�l��A���e�ő�Ō܁E��g���j�����v�Z�ꎵ�Z�@�A�����Ă�═���ŋ������̂���V���[�g�E�X�^�[�����O�i1�^�̓n�[�L�����[�Y����Z�����n�͎l��A���e�ő�ŘZ�E�O�g���j���v��O���܋@�A�O�@�퍇�v��ꖜ�Z�Z�Z�Z�@�̂��������^��ꖜ��Z�Z�Z�@���A�o�����Ƃɓ����������e�̑��ʂ͈�Z�Z���g������B

�@�C�M���X�ł̓X�s�b�g�t�@�C�A�A���X�L�[�g�y�у����J�X�^�[�����̎O�啐�M�@�Ə̂��Ă���B

�@�G�̈�@����Ƃ��x���������ɂ͓���Ȃ��A�Ɛ�O���ꂵ�Ă����Q�[�����O�����C�M���X�A�A�����J�̎l���A�o�������@�ɓ��݂ɂ����Đɉ��̂Ƃ���A������Ɗ�F�Ɍ��̋C���������B

�@���b�T�[�V���~�b�g�le262�V�������y�E�W�F�b�g�퓬�@�ƁA�������b�T�[�V���~�b�g�le163�R���[�g�E���P�b�g�퓬�@�����l�l�N�̉Ă���o�ꂵ���̂ł���B

�@�le262�W�F�b�g�̓q�g���[�̎����i������j��������āA�ő呬�x�����Z�L���^���A�O�Z�~���C�l��̈З͂ŁA�܂��le163���P�b�g�͍ő呬�x��܁Z�L���^���A��Z�Z�Z���[�g���܂ł̏㏸���ԓ�E�Z���A�O�Z�~���C���A���P�b�g�e�l�������ĉp�Ďl���d���ɑŌ���^�����B

�@�������le262�̃W�F�b�g�G���W���̊��S���p���͂܂��ŁA�g���u���̂��ߐ��S�@���Y���ꂽ�퓬�@�^�͎��̂�ݒn�U���ɂ����Ď����Ă������B

�@�܂��le163�̃��P�b�g�E�G���W���g�v�j509�͂b�t�i�Z�ߎ_�����f���Ɉ���܁j�Ƃs�t�i�Ҍ��܂̐����q�h���W���ƃ��^�m�[���Ƃ̍����h�ɐ��y�є������i�ܓY���j���d�ʔ��Z�ΎO�E�Z�̊����ŕ��˔���������̂����i���͖��g���j�A����܂���t�ɂ�鎖�̂������A�p�C���b�g�̋Z�ʂɍI�ق������Ă킸�������ԂƂ����쓮���Ԃ������ꂸ�A�v�����قǂ̐�ʂ͂������Ȃ������B

�@�������le163�͖�O���Z�@�����400�퓬��s�c�̑��݂́A�p�Ĕ����������|�̃h����ɂ��Ƃ����ꂽ�Ƃ����B

�@���{�ɂ����ƘA���̐����͂��le163�̎����������A���Ă����̂ŁA�a-29�}���p�Ƃ��Ĉ��l�l�N�i���a�\��N�j�������炻�̊J�������C�R�����Ō��܂�A���̊C�R�����p�����ꍆ�@�u�H���v�͎l�ܔN�Z���Ɋ��������B

�@���N���������A�Ǖl��s��ōs�Ȃ�ꂽ����e�X�g�ɗ����}�㏸�����Ƃ���A�b�t�i�le163�ł͂b�t�j�̋����������x�̂��߃X�g�b�v���A��s��ɖ߂�r�������A�E�����{�݂̉����ɐڐG�����Ēė������B

�@�e�X�g�p�C���b�g�̌��ˑ�т͗������ɏ}�E�A���̈�T�Ԍ�ɏI����}���A���{�̂a-29���j�̖��͏������B

�@���̓��{�̏ꓖ����I�ȕ��@�́A�W�F�b�g�퓬�@�̏ꍇ���S�������ŁA�le262�̃R�s�[�ŁE�������U���@�u�k���i�������j�v�͎l�ܔN���������A�ꍆ�@�̃e�X�g��s�ɐ����������A�����\����̑���e�X�g�ŗ����Ɏ��s�A��j���Ă���B

�@�a-29�̔����Łu�k�ԁv�́A�Q�n�����̔_�Ƃ̗{�\�i�悤����j�����ŕ������Y�i�ꍆ�@������Z�@�j���ꂽ�Ƃ����̂��A���{�̔ߎS�ȏ����Ă��悤�B

8 ������������Ăa-29���J���@top

�@�����Řb����풼�O�ɖ߂����B

�@�挩�̖��������{�[�C���O�a-17�a�^���A�O��@�̗ʎY���n�߂����O���N�i���a�\�O�N�j�Z���̎��_�ŁA�{�[�C���O�Ђ͓Ǝ��ɂ���ɑ�^�̍��X�x�����@�̎��Ă�����ނ��v���Ă����B

�@���̂Ȃ��̈�A���f��341�����l�Z�N�ꌎ�ɗ��R�̋��߂��d�l���ƍ��v���A�w�a-29�Ƃ��ē��N�����A���������̂ł���B

�@�܂����{��s��ɓ�������łƂȂ����헪�����@�a-29�́A�����m�푈�̎n�܂��N�O�����O����J������Ă����̂��B |

|

�@����͍��͂̈Ⴂ�Ƃ��킸���ĉ��Ƃ��������B

�@�w�a-29�ɂ͐V�����q��Z�p�ƐV�@�������荞�܂ꂽ�B

�@�X�s�[�h�ƍq���������グ�邽�ߏc�����傫���Ƃ�ג����嗃�i�����l�O�E�ꃁ�[�g���j�Ƃ��A�ꕽ�����[�g��������̏d���i���ʉd�j���O�l�Z�L���i�a-17�͓�O�Z�L���j�Ƃ����B

�@����ł͗��������x���傫���Ȃ��Ċ댯�Ȃ��߁A�ʐς��Z�p�[�Z���g���₹��t�@�E���[�E�t���b�v�i����ֈ����o���鍂�g�͑��u�j���̗p����B

�@����ŃG���W���i���C�g���^�ꔪ�C�����Z�Z�n�́j�l��̌v�����Z�Z�n�͂ōő呬�x�͌܋�Z�L���^���o��v�Z�ɂȂ����B

�@�܂��^���L���r���́A�C�������x��Z�Z�Z���[�g���œ�l�Z�Z���[�g���ɕۂB

�@���������̒����̑傫�Ȕ��e�q�i�ő��g���j�őO��ɕ��f����邽�߁A�L���r����O�A�㕔�̓�ɕ����A���e�q�̏�a���܃Z���`�̃p�C�v�[�g���l���łȂ��A����͂��̂Ȃ����ĉ���������悤�ɂ����B

�@������������h�Ȃ͊��S���A�l��N�㌎�Z���A�܂��e�X�g��s�����Ă��Ȃ��w�a-29�ɑ���܁Z�@�̐����_������̂ł���B

�@�������傫�Ȗ�肪�������B���C�g�q-3350�G���W�����܂����p�����Ă����A���т��уg���u�����N�����Ă����B

�@�l��N�㌎��\����A����ꍆ�@���i���i�K�_���J�i�������߂���U�h��̍Œ��j�B

�@�Ƃ��낪�l�O�N�\�����A����@�̃e�X�g��s���A���G���W���������A����ɍ~�������G���W�����ЁA��s��i�����鎞�����ɏՓ˂��Ēė��A��Z�l���ׂď}�E�����B

�@�l��N����l�l�N�㌎�܂ł̓�Z�����ԂɋN������㌏�̎��̂́A���ׂăG���W���Ђł������B

�@�A�����J�̍q��H�Ɨ͂ɂ��Ă��̎��Ԃ́A��͂��n�̓G���W���̊J���̂ނ����������B

�@��������x�a-29�i��l�@�j�������đ�58������s�c���Ґ�����A�h�C�c�֑�����\�肾�������l�O�N���A�h�C�c�͂a-17�Ƃa-24�����ő���邱�Ƃ��킩��A�a-29�͂��ׂđΓ���p�ɉ�邱�ƂƂȂ�B

�@�������Ă����a-29�̗ʎY���悤�₭�O���ɏ��A��O�Z�@�ɂ���20�������c�͎l�l�N�܌������A�C���h�i�o�����̂������̐��s�ɓW�J�����B

�@���ɘZ���\�ܓ����i�m���}���f�B�㗤��������j�Z�܋@���A�k��B�̔������S�����_�ォ�烌�[�_�[�������i���@�r���j�A���{�{�y����P���s�Ȃ��B

�@����Ǝ��������āA�ČR�̃T�C�p�����̑��}���A�i�����̍U���A�a-29�̊�n���݂ƂÂ��A���N�\�ꌎ��\�l�����瓌����P����ɁA���������ƗʎY�����a-29�̖{�y�e�n�ւ̖Ҕ������J�n���ꂽ�B

�@���\�@����O�Z�Z�@�A�������͌܁Z�Z�@�P�ʂɂ�閳���ʔ����͐r��Ȕ�Q�������炵�A��l�����ɂ킽����{�{�y�ւ̔��e�����ʂ͈ꎵ�����Z�Z�Z�g������B |

|

�@���{�̔s��𑁂߂邽�߂Ə̂��Ă̍L���A����ւ̌��������́A���E�q��j�݂̂Ȃ炸�l�ނ̗��j�ɂƂ��čő�̉��_�Ƃ����ėǂ��B

�@�a-29�͏I�펞�A����Z�Z�@�c���Ă��āA�푈�����т�����Ɍ܁Z�Z�Z�@�̔������o����Ă����Ƃ����B

�@�����ăG���W���̉Ѓg���u���͂قƂ�ǂȂ��Ȃ��Ă����B

�@���Ԑl��ʎE�C�A�����̓����ƈ����̗��Ƃ�����i�����j���Ƃ�Ȃ����A�Z�p�I�ɂ݂�Η^���L���r���t���X�x��^�@�̔͂������A���ɂ������^���ԗ��q�@�̌��^�ƂȂ����Ӌ`�͑傫���B

9 �������@�`-26���L�^��s�@top

�@���q�����ʂ�A����Ńh�C�c�́A�q��j�㏉�߂ăW�F�b�g�@�����p�����Q�킳�����B

�@���̃��b�T�[�V���~�b�g�le262�͓����i�l�l�N�Z���j�����@�Ƃ��āA�Â��Đ퓬�@�Ƃ��Ďg�p���ꂽ���A�{�i�I�ȃW�F�b�g�����@�A���h�`r234���l�l�N�H����A�����A���Ȃ芈�����Ă���B

�@��ފp�̂Ȃ����ʂ̌����i�S����l�E�l���[�g���j�ɐ��͔��Z�Z�L���̃���004�W�F�b�g�o���ŁA���ߍ������X�x�P����@�@�Ƃ��ĊJ�����ꂽ�B

�@�l�O�N�Z������s��A�g���u�����������Ăa-2�^���P�������@�ɍ̗p����A�ő呬�x��Z�Z�L���^���A���e��E�܃g���̈З͂Ńt���b�c�i�d���j�Ɩ��Â�����B

�@���Z�Z�@���l�ܔN���t���珟���ւ�A���R�̓���ɁA�d���̂��Ƃ������Ŕ��e���������A�ꎞ�I�ȗD�z�ɐZ�����Ƃ����B�l���������b�^���J�����ꂽ�������Ԃɍ���Ȃ������B

�@�W�F�b�g�����@�Ƃ͒������Ƃ��A���j�[�N�ȎO���@���ƈɂŊ����B�h�C�c�̃����J�[�X�iu52�^3m�i���O�Z�N�o��j�͑O�ɏq�ׂĂ��邪�A�C�^���A�̃T�{�C�A�E�}���P�b�e�B�r�l�O���V���[�Y�i���O�l�N�ȍ~�A���Z�Z�`��Z�Z�n�́j�́A�s�U�̃C�^���A�R�p�@�̂Ȃ��œƓ��̌�������Ă���B

�@���Ƃ��ƎO���@�́A�o���ł͗͂���߂��邯��ǎl���ɂ���Ƒ傫���Ȃ��ĕs�ցA�Ƃ������Ƃ���A���̒����Ƃ��ċ@��ɃG���W����݂��O���Ƃ������̂ŁA�����@�Ƃ��Ă͋@��ɔ�����Ȃ�O���e�Ȃ�݂����Ȃ��s�ւ͂��邪�A���������Ή��Ƃ������Ƃ͂Ȃ������炵���B

�@�{���̂Ƃ���A���Z�Z�n�͈ȏ�̗ǂ��G���W����������ΎO���ɂ��邱�Ƃ��Ȃ��A�o���ł悩�����̂ł��낤���A�����A�q���i�����ւ����C�^���A�A�t�����X�ł��G���W���̊J�����x��Ă����Ƃ����M�����Ȃ�����������B

�@�����ŃT�{�C�A�A�J���g�A�t�B�A�b�g�Ȃǂ̗L�̓��[�J�[�́A�������ĎO���@�ɂƂт��Ă������B

�@�r�l79�̓R�N�s�b�g���������Ď��E��ǂ����A�X�y�C�������Ŏ��p�e�X�g�����̂��A�C�^���A��R�̎�͗������@�Ƃ��Ċ��������B

�@�o���@�Ƃ��Ăr�l75�A81�A82�A84�Ȃǔh�����A�����A�����A�A���ȂNJe���ʂɗǂ��g��ꂽ���A�r�l75��Z�l���A���@���^�������̂��r�l82�J���O�[���i�J���K���[�j�������B

�@���e�Ȃ�l�g���A�����Ȃ�l�Z���𓋍ڂ��l�Z�Z�Z�L���̍q���͂������Ă���B

�@���̒��������ɒ��ڂ����C�^���A��R���ǂ́A82�o�c�������Ĉ��O��N�i���a�\�l�N�j�����O�\�����甪������ɂ����A���{�̍q���@�̃��R�[�h��j��ꖜ���O�܃L���̎����L�^����点���B

�@����ɂr�l82�̌��^�r�l75�����^�́A���l��N�Ƀ��[�}�����i�p�I�g�E�j���o�ē��{�̕����i�ӂ����j��s��܂ŁA�ꖜ����Z�L�����ЂƂ���т��A���O���N�\�ꌎ�̃��B�b�J�[�X�E�E�F���Y���[�i�C�M���X�j�ɂ��ꖜ��ܓ�Z�L���̒��������L�^��j�������A������̂��ߌ��F����Ȃ������B

�@���ƈɂ����ԃ��[���V�A�A����H�J�݂��A�J���̊O�ɒu����Ȃ��炳�肰�Ȃ��B�����Ă݂����Ƃ���A�O���@�̗L�������݂��Ƃɔ����������Ƃ����邪�A�ނ�̒��������^�C�g���ɓ��{�̊W�҂͑傫�ȃV���b�N����Ɠ����ɁA�V���Ȍ��ӂ��߂Ă����B

|

|

�@���{�̋I����Z�Z�Z�N�ɓ�������l�Z�N�i���a�\�ܔN�j�A��X�̋L�O���Ƃ̈�Ƃ��������V���Ђ̓����`�j���[���[�N�Ԗ������e�P��s�E���E���������L�^��s���s�Ȃ��`�|26�i�`�͒����̓����A26�͓�Z�Z�Z�N�̏��P�^�B���R�@�̔ԍ��L-77�j�̊J�����n�܂�A�l�Z�N�܌����炻�̎���ɂ��������B

�@�Ƃ��낪�����m�푈�ŁA���̌v��͗��R�ɂ����ƊԖ������A����s�ɕύX����A����ꍆ�@���l��N�i���a�\���N�j�\�ꌎ�\��������s�ɐ�������B

�@���̗v�ڂ̓G���W�������n-115��ꎵ�Z�n�́A�S�����E�܃��[�g���A���d�ʈ�Z�g���A�ő呬�x�l�l�Z�L���^���A�q�������ꖜ���Z�Z�Z�L���ŁA���߂͋C�����̗\��ł������B

�@�l�O�N�l���A����@���������A����œ��N���������u�Z����s�v�ƌĂ��V���K�|�[������x�������ւ̖�������s�ɏo�������B

�@�������x���K���p�m��ŁA���ẴL���O�X�t�H�[�h�E�X�~�X���l���������Ă��܂��B

�@���̒��i�Ƃނ炢�j����̈Ӗ��ŁA���l�l�N��������`�l���A�ꍆ�@�������̏������Y�i�@���j�A�c���v�`��Z�������g�݁A���B�̐V���`����q�`�n���r���̎O�p�R�[�X�i������Z�܃L���j���������A�ꖜ�Z�l�O�܃L���i��s���Ԍ����Ԉ�j�̐��E�����s�����L�^�����������B

�@�ꖜ�܁Z�Z�Z�L���E�R�[�X�̕��ϑ��x���E��L���^���������āB

�@����ŎO��N�����̃C�^���A�A�T�{�C�A�r�l82�o�c�̋L�^��啝�ɍX�V�����̂����A�펞���̂��߂e�`�h�i���ۍq��A���j�̌��F��ꂸ���̃��R�[�h�ƂȂ��Ă��܂����B

�@�������L�^�Ƃ��Ă͈��Z��N�i���a�O�\���N�j�܂Ŗ�ꔪ�N�ԁA�j���邱�ƂȂ��ێ������̂ł���B

10 �ِF�̒�@�A�����A�����@�@top

�@��s�@���܂���l�������Ȃ����A��ꎟ���Ɉ����ς�o����Ă̖����͒�@�p�ł������B

�@�Ƃ��낪����ł��A��͂��@�@�͏d�v�ȃ|�X�g���߁A�����ӂ̓G����@�����p��@�@�i�����@���܂ށj�ƁA�G�n������[����@����헪��@�@�������B

�@�G�Ɋւ�����������ɁA�ꍏ�������m�邱�ƂȂ����ċ@��͐������Ȃ��B

�@���̂��ߑ��Q�����̑����͑�^�̐퓬�@�⒆�^�̌y���̍����Ȃ��̂��������Ē�@�ɓ����点���B

�@�A�����J�̃��b�L�[�h�o-38�A�C�M���X�̃f�n�r�����h�E���X�L�[�g�A�h�C�c�̃����J�[�X�iu88�Ȃǂł���B

�@�������ŏ�����헪��@�@�i���{�ł͎i�ߕ���@�@�ƌĂj�Ƃ��ĊJ�������͓̂��{�ŁA���c�Y�U�����̔��Ăɂ��P�������̃L-15�i�̂��̋㎵���i�ߕ���@�@�̎���@�������A���@�u�_���v���j������A���̌��p���F�߂��Ă��̑o���L-46�E��Z�Z���i�ߕ���@�@���J�����ꂽ�B

�@�ɂ߂Đ�������Ă��Ďl��N�i���a�\�Z�N�j�O��������2�^���Z�Z�l�L���^���������̂ɁA�l�O�N�O����3�^�i�n-112�U��܁Z�Z�n�́A�i�Ȃ��L���r���j�ɂȂ�ƘZ�O�Z�L���^���ɐL�т��B

�@�r���}�ł͒ǂ��n���P�[���퓬�@���y�����������g�r���}�̒ʂ薂�h�̃j�b�N�l�[����������B

�@���v�ꎵ�Z�Z�@���Y���ꂽ�B

�@����Ɏl�l�N��4�^�i�l�@�̂݁j�́A�悤�₭���p�����ꂽ�r�C�^�[�r���������x�ꖜ���[�g���ŘZ�O�Z�L���^���������B

�@�l�ܔN��\�����A��@��4�^�͖k�����瓌���܂ł̓�O�Z�Z�L�������������ɏ���ĕ��ώO���ԓ�ܕ��A���ώ������Z�Z�L�����Ĕj���A����@�̍Ŋ��ɉԂ��������B

�@�A�����J�́A�Ƃ�����萢�E�̑o�������@�̂Ȃ��ŁA�ł������������̂Ƃ����m�[�X�A�����J���a-25�~�b�`�F���Ƃ����Ă悩�낤�B

�@���̐��Y�����ꖜ��Z�Z�Z�@�ŁA�h�C�c�̃����J�[�X�iu88�V���[�Y�͑����ꖜ�܁Z�Z�Z�@�Ƃ����Ă������@�Ƃ��ċ�Z�Z�Z�@�ł���Ƃ��납��A�A���e���ł����Ɉ��p����Ă��������킩��B

�@�@�̂��̂��̂͑o���o�ǂ̒����@�ł�����V���͂Ȃ����i���O��N�ꌎ�ɐi��j�A�y���K���i�J�����j���������ŋ��͂ȕ������������E�̊e����Ŗ\�������B

�@�Ƃ��ɂa�^��Z�@�����l��N�i���a�\���N�j�l���\�����A�����哌���C��̕ċ��z�[�l�b�g���痣�͂��ē����A���{��A���É��A�_�˂Ȃǂ���P�����W�~�[�E�h�D���b�g�������w���̂a-25�������́A�q���j��傫�������c�����̂ƂȂ����B

�@�a-25�͗��R�p�����A���̑�����݂��Ƃɂ��Ȃ�����͂������Ă��āA��͂�o-51�퓬�@�����ɂ݂�L���f���o�[�K�[�A���C�����h�E���C�X�A�G�h�K�[�E�V���~�[�h��X�^�b�t�̉p�m���������킹��B

�@�ŏI�ʎY�^�̂i�Ƃ������i�l�O�N�\�ȍ~�j�A���E���~���@�e�����i�Œ�A����Ƃ��j�A��~�����P�b�g�e���A���e��O�Z�Z�L���Ƃ����������ő����m��㔼�ɎQ�����Ă����B

�@��M�@�Ƃ����Έ��O�O�N�O���Ɍ��^������s���A�O�Z�N����������ɔz�����ꂽ�C�M���X�̕��t�����@�A�t�F�A���[�E�\�[�g�t�B�b�V���i�J�W�L�j��Y��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@���킪�n�܂������͂��łɋ����@�ɑ����Ă����̂ɁA���x���x���Ƃ��i�댯�ł��j�����Ƃ������ꐫ�Ƒ��c�������ʊ��Ȋ���������B

�@�h�C�c�̍`�p�{�݁A���^���N�A�D���A�t�{�[�g�A�����ăC�^���A�̃N�����g�R�`��ԍU���A�h�C�c��̓r�X�}���N�����Ȃǂ̑��M�ɋP���Ă���B

11 �n���Ȃc�b-4�Ɣh��Ȃk-049�@top

�@���O�ܔN�̓{�[�C���O�w�a-17�l���d��������s�����Ɠ����ɁA�_�O���X�w�a�k�q-2�i�̂��̂w�a-19����^�����������@�j���J���̒[���ɂ������ł���B

�@�w�a-17�����������錩�ʂ��Ȃ̂ɑ��A�w�a-19�̓o�J�f�J�߂��ċ��͂����邵�_�O���X�ЂɂƂ��ĕs�{�ӂȑ㕨�Ɖ������B

�@������ЂƂ��ẮA�c�b-3�̖��_�ɂ����ĐV������^�A���@���J�����Ȃ���ƍl�����B

�@�����֑��G�A���C���̃��i�C�e�b�h�A�A�����J���A�s�v�`�A�C�[�X�^���A�p���A�����J���̘b�������ɂ�鎟���l���A���@�̋����J���Ă����サ�A�ӂ����_�O���X�͋}���g���̗A���@�h����肠����B

�@��g�[�̗^���L���r���͎l��l���A��l�܁Z�n�͎l��A�S���l��E��[�g���A���d�ʎO��g���̋��l�@�_�O���X�c�b-4�d�́A�O���N�Z����������s����B

�@�������G�A���C���̕]���́u�n�͕s���Ŏ��p���Ȃ��v�Ƃ������������̂������B

�@���̎����@�����{�ɔ���ꂽ���Ƃ͑O�ɋL�����ʂ�ł���B

�@�����Ń_�O���X��4�d�̎��s�Ɋӂ݁A�X�P�[���E�_�E�����Đv�A�c�b-4�`�̊J�����n�߂��B

�@�Ƃ��낪����r���ő��킪�n�܂�A���ԗA���@�Ƃ��Ăł͂Ȃ��R�p�A���@�ɐU��������A����ꍆ�@�͈��l��N�\�l������s�������A���̂��炵���o���ɔ�ׂЂ����肵���s���������Ƃ����B

�@�R�p�^�b-54�i���R�j�A�q5�c�i�C�R�j�Ƃ��Ďl�O�N���߂���A�����A����Z�Z�@�ʎY����l���A�����̗A�����s�Ȃ��A�����̗m�㒷������s�����Ȃ��Ă������B

�@����ŗ���l���@�͔�s���ɑ���A�n�m��H�ɂ��邱�Ƃ������ꂽ�B

�@��풆�A����̑�m���f��s�ŎO�@���������Ă��Ȃ��̂�����c�c�B

�@���l�ܔN�����O�\���A�����m���ʘA���R�ō��i�ߊ��_�O���X�E�}�b�J�[�T�[���������؊�n�֏�荞�̂��b-54�u�o�^�[���v���ł������B

�@���A�b-54�͈�@�ꖜ�h���ŕ����������A���q�@�c�b-4�ɉ�������Ė��ԍq��H�ɏA�q�����B

�@���̂��ߍq�s�̑�O�����ʂ����A���ԍq���̒[����������B

�@�Ƃ��ɖY����Ȃ��̂́A���l���N�l������A�\�A���x�������Ɛ�����̒n��Ƃ̗���A���H���Ւf���A�d��Ȋ�@�Ɋׂ������A�����͘Z����\�Z������b-54�^�q5�c�O�O�Z�@�Ƃb-47�i�R�p�c�b-3�j��Z�܋@���̑����x���������A���ɓ������A���l��N�㌎�O�\���܂łÂ��A�v��O�܁Z�Z�Z�g���̕������^��ŁA�x�������s���̐������x�������Ƃł���B

�@���{�ɂ��q��ĊJ����A���{�q��ɂc�b-4���Z�@����������Ƒ��E�D�y�E���������Ԋ�����H����ł����B |

|

�@�Z�l�`�Z����ȂŃG�A�K�[���i�����̌ď́j�����悵�Ă���B

�@�{�[�C���O�A�_�O���X�ƃr�b�O�X���[�̈ꗃ��S�����b�L�[�h���A��^�l���A���@�̊J���ɖ��S�ł������킯�ł͂Ȃ��B

�@�o-38���C�g�j���O�퓬�@��`-28�n�h�\���A�a-34�x���`�������������@�Ȃǂ̐��Y�ŖZ�����Ȃ��A�ᗃ�P�t�O�ԗ֎��l���̎O��l��藷�q�@�G�N�X�J���o�[�̐v�����Ă����B

�@�����ɂ܂��o�ꂷ��̂���s�@�}�j�A�̕x���n���[�h�E�q���[�Y�ł���B

�@���O��N�A�s�v�`�̎����������ĎВ��̃W���b�N�E�t���C�Ƃ͂���A�A�����J���A���i�C�e�b�h�̓��q���ЂƋ����嗤���f�����w�����q�@����낤�ƁA���b�L�[�h�ЂɃG�N�X�J���o�[�̍Đv�����߂��B

�@����ɂ������ă��b�L�[�h�Ђ̐v�̋S�P���[�E�W�����\���ƃz�[���E�q�o�[�h�́A�嗃�ɂo-38�퓬�@�̂�����g�債�����̂ɂ��A���̂̓T���̂悤�Ȃ��˂�������������ɎO���̗��^�������������Ƃ����A�܂��ɗ���̋ɒv�Ƃ������ׂ����q�@���A�s�v�`�ƃ��b�L�[�h�̉�ɒ�Ă����B

�@�G���W���͍ŋ��̃��C�g���Z�Z�n�͎l��A����E��q�Z�㖼�i�Q��Ȃ�O�l�j�A���d�ʎO��g���A�ő呬�x�l�Z�L���^���A�q�������O���Z�Z�L���A���x�Z��Z�Z���[�g���œ�l�Z�Z���[�g���̋C����ۂ^�����u�t�Ƃ����f�[�^�ɁA�q���[�Y�͚X�����B

�@�u����͗ǂ��B�l�Z�@�ق����ȁB�ǂꂭ�炢�ɂȂ�H�v

�@�u�ꎵ�Z�Z���h�����ȁv

�@�O���X���������ƁA

�@�u���[�ށA�s�v�`���ᖳ�����ȁB�悵�A�I�����o���B�����������Ă���v

�@�q���[�Y�͋������ċ��B�q��E�ɗ����ĂԒj�͌��݂������B

�@�s�v�`�ƃp���i�����炻�ꂼ��l�Z�@�̒����������b�L�[�h�Ђ��A�k-049�R���X�e���[�V�����i�����B�y�K�A�I���I���A�V���E�X�Ȃǂ��ł̐������ɂ��Ȃ@�̂ɂÂ��A���̏W�听�̈Ӗ��Ŗ��Â���ꂽ�j�̐�����n�߂����A�����m�푈���N����B

�@���R�̂��Ƃ��c�b-4�Ɠ����悤�ɐ��Y���C����Œ��p�̉^�������ǂ�A�l�O�N�ꌎ����̏���s�͌R�p�A���@�b-69�Ƃ��Ăł������B

�@�����̃A�����J�̐V�����ʂɂ́u���{�̗���葬���A���@����ԁv�ƌւ炵���ɏ�����Ă���B |

|

�@�X�^�C���͂��炵������A�ݕ��Ȃǂ̎��e�͂ɖ�肪����A���R�����܁Z�@�����̂����I��܂œ��@�����n�����ɂƂǂ܂����B

�@���������̖��ԍq��E�́A�R���X�e���[�V�����̏o�Ԃ�҂��Ă����B

�@���Ђ����Z�O�@���A�l�Z�N����p���i���ɏ��A�q����B

�@���̃f�r���[�́A�n���Ȃc�b-4�ɔ�ז��͓I�ŁA�q��j���ʂ�₩�Ȃ��̂������B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|