|

��������������������������������������������������������������������������������

Index 1

2 3 4

5 6 7

8 9

3�D���p���ڎw���`���J���s

1 �吼�m���f�ƒ�������s�@top

�@��ꎟ��킪�I����ċ}����������s�@�\�\�R�p�@���A����ǂ͏��p�@�Ƃ��Đ��܂�ς�����͓̂��R�̐���s���������B����������͗X�֗A���Ȃǂŏ��蒲�ׂ����A�R���^���N�̑��݂Œ�������s��ڎw�����ƂɂȂ�B

�@�������C�M���X�̐V���f�[���[�E���[�������A���̑吼�m���f��������s�ɑ��Ĉꖜ�|���h���A�t�����X�̕x�����C�����E�I���e�O���j���[���[�N�`�p���ԓs�s�A����������s�ɓ܁Z�Z�Z�h�������Ɣ��\�����B

�@���̏܋����[�X�ɊW�Ȃ��A�A�����J���ΐ������ȂnjR����̖ړI�ŁA�C�R�̃J�[�`�X�m�b��s���i���t�O���j�O�@�\�\�m�b-1�A�m�b-3�A�m�b-4�������N�܌������A�j���[���[�N�����ѐΓ`���̑吼�m���f��s�Ɍ����킹���B

�@�n���t�@�b�N�X�A�g���p�V�[�Ɠr���������Ȃ���A�吼�m�����̃A�]���X�����܂ł������ɂ�-1�A-3���s�����E�����A-4�i���[�h������Z���j�݂̂ƂȂ�A������\�������X�{���ɓ�������B

�@�������ł͂Ȃ����A�j�㏉�̑吼�m���f��s�ł������B

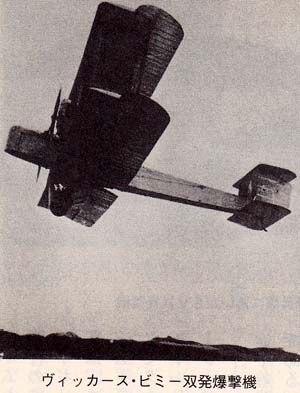

�@���ꂩ��ꃕ�������Ȃ����N�Z���\�l���[���A����ǂ̓f�[���[�E���[���܂�ڎw���āA�C�M���X�̃��B�J�[�X�X�E�r�~�[�o�������@�i�O�Z�Z�n�͓��A�ő呬�x��Z�Z�L���^���j���A�j���[�t�@���h�����h�̃Z���g�W���[���Y���ї������B

�@���g�ނ̂̓W�����E�I���R�b�N����i���c�j�ƃA�[�T�[�E�v�E�u���E�������i�q�@�A�A�����J���Ёj�̓�l�B

�@���C�o���͎O�g�����������Ǝ��s����Ȃ��A��ԏ��������Ĕ�s�𑱂��A���d�@�̃g���u����Z���A�X�J�ɔY�܂���Ȃ���\�ܓ����A�A�C�������h���݂̃N���t�f���̏��n�ɕs���������B

�@��s�����O�Z�l�Z�L���A��s���Ԉ�Z���ԓ��B���̏��̑吼�m���f��������s�ŁA��l�͏܋��ꖜ�|���h���l���A�i�C�g�̏̍����B |

|

�@��s�@�ł͂Ȃ����A���ꂩ��ꃕ�����o���ʎ����������Z���ɂ����āA�C�M���X�̍d����s�D�x�A�[�h���A�q-34���X�R�b�g������O�Z�����悹�āA�p�{�y�C�[�X�g�E�t�H�[�`���[������吼�m���f���j���[���[�N�܂Ŕ�s�����B

�@����ɎO����̋���j���[���[�N���o���A�\�O���v���n���w�A���Ă���B

�@����͏��̑吼�m������s�̐����ł������B

�@�C�M���X�̃��B�b�J�[�X�E�r�~�[�o�������@�́A�܂�����������s�̎���ƂȂ����B

�@�I�[�X�g�����A�̃��X�E�X�~�X��сA�P�[�X�E�X�~�X���т̌Z�킪�A���@�ɂ���Ĉ����N�\�ꌎ�\�������\�\���ɂ����A�w�X�g���i�����h���x�O�j����|�[�g�_�[�E�B���i�I�[�X�g�����A�j�܂ňꖜ�Z�ܓL�����A�r���������Ȃ������Z���ԂŔ�̂ł���B

�@�����Ƃ��Ă͑�ςȒ�������s�ł������B

|

|

�@����Ƃ���ǂ����[���b�p�Ɠ��m�����ԑ��s���v�悳�ꂽ�B

�@���I�Ղ̈��ꔪ�N����������A�r�u�`���@�𗦂��ăE�B�[�����Ɍ���u�푈���������v�̃A�W�r�����T�z�����C�^���A�̔M�����l�K�u���F�[���E�_�k���`�I���A���{�l�W���[�i���X�g�����i�������j�t�g�ƌ����āA�J�v���j�ba41�O�t�O�������@�l�@���r�u�`9�^���@�ɂ���ă��[�}����}���R�|�[���̓������ǂ�A�����ɂ�����K����s�����悤�Ƃ������̂ł���B

�@�J�v���j�ba41�ɂ��Ă͑O�ɏq�ׂ����A�A���T���h�r�u�`�͑�햖���̈��ꎵ�N�ɓo�ꂵ�����t�����̒�@�����@�ŁA������Z�n�́A�ő呬�x���Z�L���^�����o���D�G�@�������B

�@����Z�N�i�吳��N�j�ꌎ�A��w���������܂���ďo�������J�v���j�d���́A�l�@�Ƃ����X�ɍ��܂��A����O���ɂ������[�}���ї������r�u�`�����@���܋@���E���i�J���`�ŕs�������A���n�l�ɏP��ꎀ�S�����҂���j�A�A���c�[���E�t�F�����������ƃJ�b�p�[�j�R���g�y���f�E�}�W�F�������ƃ}���b�g�ޒ��g�̓�@�������A�Z���A���J�A�����A�G���W���E�g���u�������ĕs�������d�˂Ȃ���ꖜ�����Z�L������Z�����ԁA��s���Ԉ��ꎞ�ԁA���ώ�����Z���L�����Ĕj�A�܌��O�\����������E��X�ؗ�����ɒ������̂ł���B

�@���ꂪ���E���̒��������ېe�P��s�ŁA�����̓A�W�A�̒[�ɂ����s�s�Ƃ��ďI�_�ƂȂ�A���̌�����[���b�p���瑽���̐e�P��s�Ƃ��}���邱�ƂɂȂ����B

�@�C�^���A��R�̐���߁A�X�q�A�Ԃ���n�Y�{���p�̎l�l�͑劽�}���A��������U�߂ł��Ȃ����ꂸ�A���̉���܂őg�܂ꂽ�Ƃ����B

�@���ꂩ��ܔN��A����ܔN�i�吳�\�l�N�j�ɒ����V���Ђ̎�ōs�Ȃ�ꂽ�K����s�i�u���Q�[19�^�u�����i�͂����j�v�u�����i���������j�v�̃��[�}�K��j���A���̂r�u�`�K����s�̓���ł������B

�@���Ȃ݂ɂr�u�`�̂r�̓T�{�C�A�A�u�̓x���_�b�W�I�A�`�̓A���T���h�̓������ŁA�݂Ȕ�s�@�v�ҁA��s�@�H���ł���B

�@���̂r�u�`�������\�̖��\�@�Ȃ�A�h�C�c�̓����テ���J�[�X�e�a�͊��ȋ��������^���q�@�ŁA�����̍q��E���\����D�G�@�ł������B

�@�t�[�S�[�E�����J�[�X�����͑�풆�̈���ܔN�\�A�����P�t�S�|���̂i1�������̂��A�����ƑS��������o�ꂳ���Ē��ڂ��ꂽ�B

�@���̗���������Ў������ᗃ�P�t�̂e13�i����ꔪ�ܔn�́A���q���x��l�Z�L���^���A����A��q�l���j�������N�Z������s���A�W�������~���̍��g�ƃW�������~���̔g����Ŋ��Ȃ��߁A�����̍q���Ђ�q��Y�ƂɎg���A���O��N�܂łɎO���@����Ă���B

�@���{���R�������N�A���җA����A���p�ɗA�����A���N�ɂ͓��{�q��A���������i���j������^�e13�˓��C���[�J�����Ɏg���]�����ǂ������B |

|

2 �u���Q�[19�ƃA�����J�䓪�@top

|

|

�@��ꎟ��킪�I��������N�̈����N������O�O�N�܂ł̖��ܔN�Ԃ��u���s�̎���v�Ƃ����Ă��邪�A���̖����������̂͑O�ɏq�ׂ��C�^���A�̂r�u�`�@�ł���B

�@���̌�̑��s�̑������A�t�����X�̍��F�̃u���Q�[19�^���S�����B

�@����͑�����Ɋ����u���Q�[14�^���甭�B�������̂ŁA�����N�ɏ���s�����B

�@��t���̗��g�����E��{���̎x���Ŏx���A����l�܁Z�n�́A�ő呬�x��l�Z�L���^���͏G�łĂ����B

�@��⑾�ڂ̓����i�����j�ɔR������g���ȏ�ς߂�̂ŁA��������s���\�������̂ł���B

�@����ܔN�i�吳�\�l�N�j�A�����V���Ђ�19�`2���@�w�����A�K���@�u�����v�u�����v�Ƃ����B

�@����ɗA������19�a2�𗤌R�ɂ͌y�����@�Ƃ��āA�C�R�ɂ͕��M���������@�@�Ƃ��ĐR�����������A��������s�̗p�ƂȂ�B���R�́u�ǂ��d���v�u���E�������v�Ƃ������ƂŁA���ɓ�����������s�@���������肳�����B

�@�Ƃɂ����u���Q�[19�^�́A���̂悤�ȑ��s�𐬌������Ă���B

�@�@����ܔN�i�吳�\�l�N�j������\�ܓ��`�\����\�����������V���Ђ̖K���@�u�����v�u�����v�������i��X�j���烍�[�}�܂��ꖜ���l�Z�O�L������ܓ��ԁA��s���Ԉ��Z���ԓ�ꕪ���Ĕj�B���{�l�ɂ�鏉�̖K����s�B

�@�A����Z�N�i�吳�\�ܔN�j�\����\�����`��\������R�X�g�A���j���[�i�t�����X�j���p���`�W���X�N�ԌO��Z�L���̒����������L�^�������B

�@�B���N�i���a��N�j�\���\���`�N�l���\�l���R�X�g�A���[�u���i�t�����X�j���u�i���W�j�b�Z�E�R���v���i�O�N�̃p���`�j���[���[�N��s�ōs���s���̃y�A�Ǔ��j�Ńp�����琼���Ńp���w�ܖ����܁Z�Z�L���A����s���ԎO�l�Z���Ԃ̐��E�����s�i�����m�͓��{�X�D�R���A�ۂŗA���j��B���B���@�̐�`��s�������B

�@�C�����N�i���a�l�N�j�㌎��\�����`��\������R�X�g�A�x�����g�i�t�����X�j���p���`�`�`�n���Ԏ���Z�܁E��l�L�����ܓԂŔ�сA���E���������L�^�����B

�@�D���O�Z�N�i���a�ܔN�j�㌎����`������R�X�g�A�x�����g�i�t�����X�j���u�|�A���_���e���K�V�I���v�i�^�╄�j���ŁA�p���`�j���[���[�N�Ԃ̑吼�m�t���f��s���O�����Ԉꔪ���ŒB���B

�@�قƂ�ǖ��p�C���b�g�A�W���h���k�E�R�X�g�̓ƒd��ł��邪�A�ނ͂��̋t���f�̂��ƃj���[���[�N����e�L�T�X�B�̃_���X�܂Ŕ��ŁA�܁Z�Z�Z�h�����B

�@�p���`�_���X�Ԃ�r���ꒅ���Ŕ����҂ɗ^����A�Ƃ����_���X�x���̏܋�����������̂ł���B

�@���͂����邱�ƂȂ���A���ɍK�^�ȃp�C���b�g�������Ƃ����悤�B

�@���s�̎���Ƃ����Ă��A��s�@�͏�ɃX�s�[�h�A�b�v��v�������B

�@����Z�N�ɂȂ��Ă悤�₭�q���i���Ǝ��F����t�����X�ŁA�h���[�W���̐v����j���[�|�[���@�ƃG���u�����̐v����X�p�b�h�@���������������B

�@����Z�N�\�m����A�j���[�|�[�������@�Ƀ��R�A���g�����O��O�L���^�����L�^���A����ɗ����N�㌎��\�Z���ɂ������j���[�|�[���P�t�ŎO�O�Z�E�L���^�����o�����������o���B

�@�q����ڎw���ē����������Ă����A�����J���ق��Ă͂��Ȃ������B

�@�����N�����A���̐험�R�͂ɔ����@���瓊�e���������Ă݂����E�B���A���E�~�b�`�F���y�����A����J�[�`�X�q6�o���t�����@������ē��N�\���\�����A�O�ܔ��E����L���^�����}�[�N�A���̐����ɏ���O�N�\�ꌎ�A�i�E�E�B���A���Y�̓J�[�`�X�����@�ōĂюl���E�Z��L���^�����L�^���A�t�����X�̃X�s�[�h�Ƒ��ɑ҂������������B

�@�A�����J���Ȃ������܂Ńn�b�X���������Ƃ����ƁA����@�̃V���i�C�_�[�E�g���t�B�[�E���[�X�ɁA��㏉�Q���ƂȂ����O�N�������ďo��̃J�[�`�X���ヌ�[�T�[�̐�����i�߂邤���A����^�̋����@����������đ��x�L�^���˂��������ł���B

�@�A�����J�̍q��H�Ƃ��A���̂����肩��͂����Ă����Ƃ����悤�B

�@���̃V���i�C�_�[�E���[�X�͈����N�̑�O����N�̑�Z��܂Œ��܂�Ȃ����[�X���Â��Ă������A��O�N�̑掵��A�����J�̎Q���Ŋ��C�Â��Ă����B

�@���o�����A�����J�̃J�[�`�X�b�q-3�i���b�`���n�E�X����j���D�����A���̓�l�N�͉��������ܔN�̑攪��̓{���`���A�i�A�����J�j�ŊJ�����B�D���͂�͂�A�����J�̃J�[�`�X�q3�b-2�ŁA�O���l�E��L���^�����������A���悵���̂̓W�F�[���Y�E�g�E�h�D���b�g�����R���тł������B

�@���̃h�D���b�g���̖����o���Ă���������邾�낤�B�ނ������l��N�i���a�\���N�j�l���\�����A�ċ��z�[�l�b�g����a-25�o�������@��Z�@�𗦂��Ĕ��͂��A�����A���{��A���É��A�_�˂ȂǓ��{�{�y����P�ɐ��������������̐l�������̂ł���B

�@�ނ͂��łɈ����N�㌎�A�c�g-4�a���Ńp�u���E�r�[�`�i�t�����_�j���烍�b�N�E�F���E�t�C�[���h�܂ł̎O�l���Z�L���̃A�����J�嗤���A�r���ꒅ�����ē�����t���̓�ꎞ�ԓ�Z���ʼn��f��s���Ă���B

�@���̗���O�N�܌��������O���ɂ����A�}�b�N���f�B�ƃP���[�����т��t�H�b�J�[�s-2�Ńj���[���[�N�`�T���f�C�F�S�Ԏl�Z�Z�Z�L�����Z���Ԍ܁Z���Ŗ��������f�����B���̎��ނ͂������B

�@�u���̈ꒅ������ȓ����A�ނ�̖��������f�̕����L�^�I�ɏゾ�v�@�ƁB

�@���̌�A�L�^��s��d�v��s�������ɂ��Ȃ����A���M����ނɂ��ď��߂ďo���錾�t�ł��낤�B

�@������o�����̈�B�攪�[�X���O���l�E��L���^���ŗD�����������A�ނ͍Ăтq3�b-2�ɏ���ĎO�L���E�R�[�X���сA�O��l�L���^���ɒB���Ď���̐���@���x�L�^������ōX�V�����̂ł���B

�@�A�����J�͍q��͐��ʂƂo�q�̎�����߂�����l�N�A���E�ŏ��̊��S���E�����s�ɒ��B

�@�ė��R�͊C�R�p�̃_�O���X�c�s-2���t���������@�i�������p�j���������A�_�O���X�E���[���h�N���[�U�[�Ɩ��Â��l�@�d���Ă��B

�@�}�[�`�������A�l���\���A�E�G�[�g�A�X�~�X�e���тɂ��ꂼ��@�֎m���x�A��g�ݎl���Z���A�V�A�g���̃T���^���j�J���o�������B

�@�A�����[�V�����ȂǓ��`���ɖk�����m�����f����r���A�t�[�`�������@����j���ĒE�����A�O�@�͌܌���\����A�����Y�ɓ�������B

�@����ԋx�{�����̂��Z������o���A���{�A���������o�ė���@�Ƃ��A�J���J�b�^�`�p���`�����h���ƎO�@������Đi���A�A�C�X�����h�ւ̓r���ň�@��j����@���[�Ă�Ƃ������Ƃ�����A�悤�₭�㌎��\�����V�A�g���ɋA�������B

�@�S�q���l���l�O�O�O�L���A�ꎵ�ܓ���������������s���Ԃ͈�Z���̈�ȉ��̎O�܈ꎞ�Ԉ�ꕪ�ł���B

�@�r�������ł͂��邪�ŏ��̑����m���f��s�ł���A�ŏ��̐����吼�m���f��s�ƂȂ����B

�@���̑��s���s�Ȃ��Ă����Œ��̎����A���{�ł͂悤�₭�u�t���v���ɂ�鏉�̓��{�����s�ɐ������Ă����B

�@�k�ɂ͒����ԁA�X�ɕ����ꂽ�Ɋ��r�V�̑�n�ł������B

�@���̖k�ɓ_���ŏ��Ƀ\���œ��B�����̂̓A�����J�̃s�A���[�ŁA���Z��N�̂��Ƃł���B

�@��s�@�̎��p���ƂƂ��ɁA�k�ɂ̉��f��s���\�ƂȂ�A����Z�N�܌�����A�m���E�F�[�̃X�s�b�c�x���Q�������ї������A�����J�̖`����s�ƃ��`���[�h�E�o�[�h�����i�q�@�j�ƃt���C�h�E�y�l�b�g�i���c�j��������ʂ������B

|

|

�@�g�p�@�����萫�ƒ������������ߎ��삳�ꂽ���l��葰�q�@�A�t�H�b�J�[�e-7/3m�O���@�Łu�W���Z�t�B���E�t�H�[�h�v���Ɩ�������Ă����B

�@���̐����łe-7�^3m���e-7b�^3m�Ƃ��ėʎY����A�j�k�l�I�����_�q����͂��ߐ��E�̍q���Ђ��g�p�����B

�@���{�ł������N�i���a�l�N�j��������A���{�q��A���ň�Z�@��A������A���ɏA�q�������B

�@�Ȃ��o�[�h�������k�ɓ_��ʉ߂����O����̌܌��\����A��s�D�u�m���Q�v�����T�������A�����[���i�m���E�F�[�j�ƑD���m�r���i�C�^���A�j�ɂ���ċɓ_�����f�A�A���X�J�������Ă���B

3

�����h�o�[�O�A�j���[���[�N�`�p���Ԍ��߂� top

�@�q��j��A����I�ȑ��s�͂��̂��Ƃ����ɂ���Ă����B�吼�m���������f��s�ɑ���f�[���[�E���[���܂͂Ƃ��ɏI����Ă������A���ē��s�s�p���`�j���[���[�N�Ԗ������A����s�̃I���e�O�܂͂܂��c����Ă���A�����Z�N�߂��o���đ啝�ɐi�����Ă����@�̂������āA����Ƀ`�������W���悤�Ƃ���p�C���b�g�����l�A���g���ꂽ�B

�@�A�����J�ł͈���l�N�A�吼�m���f��s���c�A�[�S�m�[�c���h������A�t�����X���猂�ĉ����l�E�t�H���N�i�X�R�A���܋@�j�������A�V�R���X�L�[�r35���t�O���������@�i�l��Z�n�͎O��A���d�ʈ�O�g���A�l�l���j�u�j���[���[�N�E�p���v���ɂ���Ĕ�s�����悤�Ƃ����B

�@�Ƃ��낪����Z�N�㌎��\������A���[�Y�x���g��s��𗣗����A�⏕�ԗւ��p���N���Ă��̔j�Ђ��K�\�����E�^���N�Ɍ�����������܂ƂȂ��āA�t�H���N�ƕ����c�m�͏������������Ɠ͏Ď����Ă��܂��B

�@�I���e�O���̋]���҂ł������B

�@�t�����X���̃|�[���E�^���\�������i���ŕЋr���������G�[�X�j�ƃt�����\�A�E�R�������i�Ɗ�̖��p�C���b�g�j�̃y�A�y�тl�E�h���[�A���Ƃl�E�����h���̃y�A�͌v��𒆎~���A�A�����J���̃m�G���E�f�[�r�X�����ƃX�^���g���E�E�[�X�^�[���т̃y�A�͈��N�l���A�e�X�g���ɒĎ������B

�@����A�p������̃G���g���[�A�V�������E�i���W�F�b�Z����i���Ŏl�܋@���āj�ƃt�����\�A�E�R�������i�^���\�����тƉ�����j�̃y�A�́A���o�b�X�[���o�k8�P�����t�́u�����v���ň��N�܌������A���E�u�[���W�F��s����o�����t���ɂ߂����吼�m�����f�������̂́A�j���[�t�@���h�����h���ʉߌ�������₦�A�j���[���[�N�ڑO�ɂ��čs���s���ƂȂ����B

�@�j���[���[�N�̃��[�Y�x���g��s��ɂ́A�t�H�b�J�[�e-7b�^3m�u�A�����J�v���̃��`���[�h�E�o�[�h�����i�O�N�ɖk�ɓ_�㉡�f�j��A�y�����J�P�t�u�R�����r�A�v���̃N�������X�E�c�E�`�F���o�����A���C�A���P�t�u�X�s���b�g�E�I�u�E�Z���g���C�X�v���̃`���[���Y�E�`�E�����h�o�[�O�̃A�����J�����ҋ@���A�܌����{�̓V��̗ǂ��Ȃ�̂�҂B

�@�܌���\�����A�吼�m��̓V���������Ƃ̕ɁA�����h�o�[�O�͌ߑO�����\�A�o������C�̂Ȃ����@����ڂɓD�����H���痣�����J�n�����B

�@�������犊���H�̂ւ�ɉ����Ă˂炢�����X���b�g����S�J�ɂ������A���^���̋@�͏d�X�����A�����o�E���h���Đh�������シ��B

�@�x�e�����̃o�[�h�ƃ`�F���o�����́A�u�V��ɑj�܂�ĕ����߂邾�낤�v�Ɨ]�T�̕\������B

�@��\�l�̃����h�o�[�O�́A���ɏo�����Ă͂��Ȃ����A���R�q����ł̌P�����I�����A��̃p�C���b�g�ƂƂ��ɁA�X�֔�s��o�[���X�g�[�~���O�i�ȏ���s�n�����Ɓj������Ă����B

�@���������łɃA�����J�ɂ��A�q��A�����オ�K��悤�Ƃ��Ă���B

�@���낻��]�����͂���˂A�Ǝv�������I���e�O�܂̐��肠����Ɏ������G���g���[���ď܋����������������ɂ��悤�ƌ��S�����B

�@�g�p�@�̓x�����J�P�t��\�肵�����A���łɒ����Ȕ�s�ƃ`�F���o�����ւ̈����n���Œf���A���T���[���X�`�T���f�B�G�S�Ԃ̏��G�A���C�������Ɠ��H�ƓI���[�J�[�A���C�A�����i�T���f�B�G�S�j�ɍs�����B

�@�����P�t�̂l-2���^���q�@�����Ƃɗ�����L���A��]����G���W���u���C�g�E���[���E�B���h�v���O�n�͂����邱�Ƃɂ����B |

|

�@�������q���������Z�Z�Z�L���������炷�R���^���N���A�����̂ق����̑O���̏d�S�ʒu�ɐ݂����̂ŁA���E�̉����ȊO�A�O�����E�̓[���ƂȂ����B

�@�����Ő����͂̐��]���̂悤�ɁA���������o�����ꂵ�đO��������y���X�R�[�v��݂��Ă���B

�@���������̂͏o����Z���O�̌܌��\���B

�@���̕����ꂽ�����`�̓��̂������āA�o���O�u���͊����ɏ���Ĕ�ԁv�Ɛ^�ʖڂȊ�ł������̂́A���M�̗��Ԃ��������ł��낤�B

�@�吼�m����ԃ��C�A���m�x�E�o�i�m�x���j���[���[�N�A�o���p���j�́A��͂�\���舫���V��ɔY�܂��ꂽ�B

�@���A�Z���̂Ȃ������C�R���p�X�ŕېj�A�����ɏP���C�ʂ��ꂷ��܂ō~������B

�@���x���グ�����Ă����X���Ƃ������Ƃ��B

�@��������\����ߌ�A�A�C�������h�ɒB���ď����Ȕ�s�𑱂��A�Ɩ����ɏƂ炳��吨�̎s���̏o�}���郋�E�u�[���W�F��s��Ɍߌ�\����\��ꕪ���������B

�@����s�����ܔ��Z��L���A��s���ԎO�O���ԎO�Z���B

�@�j���[���[�N�`�p�����s�s�����߂Ė�������s�Ō��сA�I���e�O�܂��l����������łȂ��A�吼�m�̒P�Ə����f�Ƃ����^�C�g�����������̂ł���B

�@���̐����͔ނ̖Ȗ��Ȍv��A�Z���g���C�X�̐l�X�̉����A���C�A���Ђ̋��͂�����������ł��邪�A��s�@�͂��łɑ吼�m�̉��f�Ƃ���ȏ�̎d�����ł���\�͂ɒB���n�߂Ă����̂������������B |

|

�@����͐���z���ꂽ�u�R�����r�A�v���̃`�F���o�������A���߂���x�������s���ɕύX���A�����h�o�[�O�̐���������T�Ԍ�̘Z���l���j���[���[�N���o���i�������O�ɃI�[�i�[�̃`���[���Y�E���r���������ɏ��g�ށj�A��Ȃ��吼�m�����f���ăx�������Ɍ������āA�R����Ńx�������x�O�̃A�C�X���[�x���ɒ����������̂́A�Z���l�L���̐��E���������L�^����������Ƃ�������炩�ł���B

�@�������Đi�������������@�ɂ��A��q��ݕ������p�I�ȃR�}�[�V�����y�[�X�ʼn^�Ԃ��Ƃɂ͂��݂������ƂƂȂ����B

�@������ɂ��扽�l���̋��肠���𐧂��āA�����Ƃ��������h�o�[�O�̑��s�����́A���C�g�Z��A�u�����I�Ɏ�������I�ȍq��C�x���g�Ƃ����Ă���B�ނ͑�т��炢���Ȃ�卲�ɏ��i�����B

�@�Ȃ��j���[���[�N�E���[�Y�y���g��s��ɑҋ@���Ă������`���[�h�E�o�[�h�����́A�g���u���Â��Œf�O���Ă��܂������A���ꂩ���N��̈����N�\�ꌎ��\���������\����ɂ����A�t�H�[�h�E�g���C���[�^�[�i�t�H�b�J�[�e-7���^3m�Ɠ��l�̍����O���@�����S�������j�u�t���C�h�E�x�l�b�g�v���œ�Ɍ��̃��g���E�A�����J��n���o�����A��ɓ_���ŏ��̉��f��s�ɐ��������B

�@����Ńo�[�h�����͖k�ɂƓ�ɂ̗��ɓ_����ʉ߂����ŏ��̒T���n�ƂȂ����B

�@�吼�m���f��s�Ƃ����Ă��A�A�����J�����烈�[���b�p�Ɍ����Ĕ�ԓ����ƁA���[���b�p������A�����J�����������Ƃ����āA�n���̎��]�̉e���œ����̕��������h�o�[�O��`�F���o�����̐������݂Ă������ɏ���Ĕ�т₷�������B

�@�����Ő����̐����ɋt����Ĕ�ԁA�吼�m�t���f��s���u�����v���̃i���W�F�b�Z�A�R���g�����܂������ƁA���N���킵���̂��h�C�c�̖`����s�ƃt�H���E�q���[�l�t�F���g�j�݂ł������B

�@�ЖځA�Б����s���R�Ȃ��狭���ӎu�������A�p�C���b�g���тɃX�|���T�[�Ƃ��Ċ������A�����J�[�X�v33�^�ᗃ�P�t�S�������@�i�Z�n�͈��A�ő呬�x��Z���L���^���j�u�u���[�����v�����d���Ă��B

�@���c�m�P�[����сA�@�֎m�X�s���h���[�ƂƂ��Ɉ��N�O����\�Z���A�f�b�T�E��s����o�����ăA�C�������h�̃{�[�h�l���܂Ői���A�@�֎m�̓t���b�b�E���[���X�卲�i�A�C�������h�j�Ɠ��ꊷ���A�Z���Ɛ���̑吼�m���t���f���O�l�Z�Z�L�����O�Z���Ԕ����ŃJ�i�_�̃P�x�b�N�B�O���[�����[�ɏ\�O���s���������B

�@���g�����s����Ȃ��ŏ��̋t���f�́A�P�[���ƃ��[���X�̋Z�ʁA�q���[�l�t�F���g�̗E�C�������i�����܁j�������̂Ƃ��ď]���ꂽ�B

�@�p������j���[���[�N�ւ̓�s�s�A���A�吼�m�t���f��s�Ƀt�����X�̃R�X�g�A�x�����g���A�u���Q�[19�^�u�^�╄�v���Ő��������̂́A�O�q�����悤�ɂ��ꂩ���N����̂��Ƃł���B

4 �����g���R�[�h�j��̃x�K�h top

�@���s���Â��Ȃ��ɁA�����m���������f��s�͂܂��c���ꂽ�܂܂������B

�@���\���グ�Ă�����s�@�Ȃ�A����͕s�\�łȂ����낤�ƁA���T���[���X�̏��H��c���͎O���h���̌��܋�������s�҂ɒ���Ɣ��\�����B

�@�Ƃ͂����A���̋����͖k�����m�̑北�R�[�X�����ǂ��Ă����Z�Z�Z�L������B��͂肢���Ȃ�͖������낤�ƁA�n���C�́h�p�C�i�b�v�����h�n���C�A���E�p�C�i�b�v���В��̃W�F�[���Y�E�h�[�����A�A�����J���݂���n���C�̃I�A�t���z�m�����܂ŁA�O�O�܁Z�L�������i���j��s�����҂ɓ܁Z�Z�Z�h���A�ɂ��ꖜ�h���̏܋���Ƃ����h�[���܂\�����B

�@�����͈��N�i���a��N�j�̔����\�ܓ�����Ƃ������ƂŁA�h�[�������̓��[���b�p����A���Ē���Ċe�n�̐e�P��s���I���������h�o�[�O�ɂ��Q�����Ă��炢���������̂����A�ނ͑S�������Ȃ������B

�@��͂��l������˂���ĎO�Z���G���g���[���Ă������A�����͘r�̉������Ȏ҂ɂ���Ȃ��ȋ@�̂̏W�܂�ɂȂ����B

�@���̂��Ƃ����K��s���ɁA�O�@�O����������B

�@���߂���܂łɈ�܋@�Ɍ���A�����\�Z���I�[�N�����h��s���i�T���t�����V�X�R�̓��j����o���ł����̂͋�@�ł������B

�@����ɁA�������đ����m��ɏo��ꂽ�̂͂킸���l�@�B

�@�V��͈����Ȃ��z�m�����̃{�C���[��s��ɏ\�������A�܂���ɓ��������̂̓A�[�T�[�E�Q�[�x���̏�鍂���P�t�t�F�A�`���C���h�u�E�[�����b�N�v���������B

�@��s���Ԃ͓�Z���Ԉ�ꕪ�B

�@�͒n���o�g�̃}�[�`���E�[���Z���̃��C�A���P�t�i�����h�o�[�O�̂��̂Ɠ��^�j�u�A���n�v���œԒx�ꂽ�B

�@���������̓��O�̘Z����\����A�A�����J���R�̃w�[�Q���o�[�K�[�A���[�g�����h�����т́A�h�[���܂ƑS�������R�[�X���܋��ƊW�Ȃ��A�t�H�b�J�[�e-7���^3m�ɂ���ē���Ԍ܁Z�����Ĕj���Ă���A�ꒅ�̃Q�[�x�����O�Z���㑁���B

�@�h�[���܂��e�̔������݂ɂȂ����Ɠ����ɁA�t�H�b�J�[�O���@�̊�������ɏグ���B

�@���₻�����łȂ��A�����Ɩ`���m���s�����Ă����`���[���Y�E�L���O�X�t�H�[�h�E�X�~�X����i�I�[�X�g�����A�j�́A���@���u�T�U���N���X�v�i��\�����j���ƃ��}���`�b�N�ɖ��Â����N�O��������A�`���[���Y�E�E������ё��ƂƂ����I�[�N�����h�i�J���t�H���j�A�B�j�𗣗������B

�@�n���C�i�J�E�A�C���j�܂ł̓h�[���܂Ɠ����R�[�X�ŎO��Z�Z�L���A���̓t�B�W�[�����̃r�`���u���X�o�܂Ŏl���Z�Z�L���A�������u���Y�x�[���܂��̓��Z�L���v�ꖜ��Z�O�Z�L�����сA����������A���������B |

|

�@��s���Ԃ͔������ܕ��ŁA���̂قƂ�ǂ��\�����Ɍ�����Ȃ���A�ꖜ�L���ȏ�C���s�����̂ł���B

�@�X�~�X��͗��\���A�V�h�j�[�܂Ŕ�уI�[�X�g�����A�̋�̉p�Y�Ƃ��Ď]����ꂽ�B

�@�ނ͏�ɖ`����s��ǂ����߂Ă����B

�@���ꂩ���N��̈��O�Z�N�i���a�ܔN�j�Z����\�l���A�V�����N���[�O�l�ƂƂ��ɂ�͂�u�T�U���N���X�v���ɏ���ăA�C�������h����o���A�吼�m�����f���ăj���[���[�N�Ɍ����������A�Z���̂��ߎ��Ԃ��₵�R���⋋�Ńj���[�t�@���h�����h�̃n�[�o�[�O���[�X�ɕs�������Ă��܂����B

�@����ő����m�͔�ѐΓ`���ɂȂ邪�A�����A�吼���m�����f��s�������̃p�C���b�g�ƂȂ�B

�@�X�~�X��т͂��̌�A�I�[�N�����h�֔�сu�T�U���N���X�v�����Č����������B�V�h�j�[�ɑD�ŋA���ď����ƂȂ�A�������Ă��邪�A�����h�o�[�O�̂悤�Ɉꔭ�����߂Ė`������J���s�ɓ]�����̂ƈ���āA�`���̃��V�������܂�Ȃ��j�ł������B

�@����͂Ƃ������A�t�H�b�J�[�O���@�̓o�[�h�A�X�~�X���`����s�Ƃɂ���Ė��@�̍����l���������A�������|�Ǎ��i�A�ؐ��A���E�H�z����̍\���͌��E�ɂ��Ă����B

�@��s����O�ɉJ���炵�ɂ��Ă����Ə��݂��Ђǂ��Ȃ�A�A���@�Ƃ��Ă̎������Z���Ȃ邩��ł���B

�@���̓_�A�����J�[�X�i�h�C�c�j��X�^�E�g2�`�s�i�A�����J�j�Ȃǂ̋��������q�@�́A�������肵�Ă����Ƃ����邪�A��v���̑���X�}�[�g���Ɍ������x���]���ɂ�����Ȃ������B

�@�R�p�@�ɂ��斯�ԋ@�ɂ���A�܂����t���嗬�ł��������A�؋������̍H������R�ɂł��A�G���W���̏o�͌���ő��x�������サ���V���������P�t�@�̎�����}���A���C�A���A�x�����J�A�t�F�A�`���C���h�Ȃǂ����ƋL�^��s�A�`���J���s�Ɏg��ꐬ�����Ă����B

�@�����Ď��ɓ��p�������̂��A�����J�̃��b�L�[�h�E�x�K�ł���A�t�����X�̃��e�R�G�[��28�ł������B

�@����Z�N�A���b�L�[�h�Ђ��Č�����A��̂r1�X�|�[�c�@����ɍ����P�t�x���Ȃ��̌��邩��ɃX�}�[�g�ȁu�y�K�v�i�D���i����Ђ߁j���j�삵���B

�@���ꂪ���������̂́A�����h�o�[�O�����C�A���@�ő吼�m�P�Ɖ��f���������N�܌��ł������B

�@�������x����x�����Ȃ��̂ŁA

�@�u����Ŕ�т���������A������������܂�Ă��܂���Ȃ����v

�@�u�ƂĂ����C�ɂȂ���v |

|

�@�ƁA�����̒P���ȃp�C���b�g�͊�������߂��B�v�����W�����E�m�[�X���b�v�́A

�@�u���Ⴀ�A������̂̎x�������E��{�����邩�v�@�Ƃ������Ƃ������A���̃m�[�X���b�v���̂��ɁA��i�I�S���@�̌��ЂƂȂ����̂�����u�y�K�v�̗D��Ă����̂����Ȃ����悤�B

�@���̂͋Ȗʂ��قǂ������x�j���̍��ɁA�H�z�����Z�~�E���m�R�b�N�i�Ò��v�j�\���ŁA�嗃���X�v�[���X�i�������Ƃ��Ёj���Ə����Ƀx�j���ƉH�z����A�����ăG���W���̓��C�g�i-5���^���Z�n�͂������B

�@���N�������߁A�Ԃ��h��ꂽ�u�y�K�v1���@�͏���s�ɐ������A�e�ۂ̂悤�Ȕ�s�Ԃ��i�����̕\���j�́A���b�L�[�h�Ђ̖ʁX����łȂ��A�V�����Ƃ���ꂽ�Q�I�E�n�[�X�g�i�T���t�����V�X�R�E�G�O�U�~�i�[���Ў�j�����ꍞ�݁A��ɏq�ׂ��h�[���܃��[�X�ɎQ�������悤�Ɓu�x�K�v1���@��������B

�@����Ɂu�S�[���f���E�C�[�O���v���Ɩ������A�����\�Z���o�����������C��ɏo���܂܍s���s���ƂȂ����B

�@3���@�̓I�[�X�g�����A�̋ɒn�T���ƃq���[�o�[�g�E�E�B���L���X���w�����A����X�L�[�����u���T���[���X�v���Ɩ��������B

�@�p�C���b�g�̃C�[���\���ƂƂ��Ɉ��N�l���A�A���X�J�̃|�C���g�E�o���[����m���E�F�[�̃X�s�b�c�x���Q���܂ł̖k�Ɍ���s�ɏo�����A�Ґ���̂��ߋɓ_�߂��ŕs��������B

�@�ܓ���V���A�����X�s�b�c�x���Q���ɓ��������̂ŁA�u�y�K�͖Ґ���ɑς��k�ɂ𐪂������Ȕ�s�@���v�ƍ����]�����ꂽ�B

�@����ɓ�l�͓�ɂɂ����ŁA�T����s���s�Ȃ����̂Łu��k���ɂ����߂Đ��e������s�@�\�\�y�K�v�Ƃ����P�������^�C�g�������ƂɂȂ�B

�@���̂���u�y�K�v�́A�e�V�����_�[�����ނ��o���̃X�^�C������@��������ۂ�Ƃm�`�b�`�J�E�����O�i�G���W������̕����j�ŕ�݁A�Ȃ��̃G���W�����v���b�g�E�A���h�E�z�C�b�g�j�[�E���X�v�l��Z�n�͂Ɋ������B

�@������u�x�K5�v���邢�́u���X�v�E�y�K�v�ƌĂсA�@�̂ƃ}�b�`���Đ��\���グ���B

�@����ɂ��Đ����Ƃ����\�����҂�����́u�x�K5�v�́A�����N�A�t�����N�E�z�[�N�X��тƂc�E�d�E�O���u�ɂ���ă��T���[���X����j���[���[�N�܂ŎO��Z�Z�L���̕đ嗤���f���ꔪ���ԓ�Ŕ�сA�]���̋L�^����������k�߂��B

�@���̋A��������ɋt����Ă̈�㎞�Ԏ�ŁA����܂��V�L�^�ł���B�g�e�ۃz�[�N�X�h�͘Z����\�����`��\����ƁA�����u�G�A�E�G�N�X�v���X�v�œ����琼�A�����瓌�̑嗤���f�L�^���܂��X�V�A�g���R�[�h�j��̃x�K�h�̖����蒅����B

5 �t�����X�̓���q��H�J�� top

�@�q��E�̈��]�@�ƂȂ�������ܔN�`�O�Z�N��A�@�̍\�������łȂ��Z�p�̐i���������������B

�@�A�����J�C�R���G���W���̎O�Z�Z���ԑϋv�e�X�g���Ăт����A�G���W���E���[�J�[�̉��ǂ��i��œ�Z�Z�n�͓͂��Z�n�͈ȏ�Ɍ��サ���B�[�l�����E�G���N�g���b�N�Ђł͔r�C�^�[�r���ߋ����i��C�̔�������ł��n�͂�ۂĂ�悤��C�����k���ĔZ�����鑕�u�j���J�����ꂽ�B

�@���{�ł͑��킪�I���܂Ŏ��p������Ȃ��������̂ł���B

�@�J�[�`�X�Ђ͋����v���y���̒b���Ɖσs�b�`�E�v���y�����l�Ă����B

�@���̂悤�ȍq��Z�p�i���ւ̓w�͂��A�A�����J�̍q��Y�Ƃ𐢊E��ɓ������Ƃ����悤�B

�@����A�t�����X�q��̎��͂������Ȃ��̂ł������B���łɏq�ׂ��ʂ�u���Q�[19�ɂ�鑽���̒�������s���������ق��A�A�t���J�k�����̃����b�R�A���[���^�j�A�A�Z�l�K���Ȃǂ̐A���n�Ɩ{����A�����邽�߂ɔ�s�@��p�����B

�@��풼��̈���Z�N���烉�e�R�G�[���q���Ђ��u���Q�[14�^�y������T�����\��2�`2�ɂ���āA�t�����X�암�̃g�D�[���[�Y�`�J�T�u�����J�i�����b�R�j�̗X�֔�s���n�߁A�����T�n�������̐��������ăZ�l�K���̃_�J�[���ցA���O�Z�N����̓��e�R�G�[��28�^�i�t���[�g�t�j�œ�吼�m�����f���u���W���̓��[�i�^�[���ɒB����B

�@����Ƀu���W���������o�ē�Đ����A���[���`���̃A���f�X�R�����z���A�����m�݂̃T���`�A�S�ɂ����鑍�����ꖜ�O�l�Z�Z�L���̑����q��H�i����X�ցA�s����l���A���j�ƂȂ����B

�@�p���`�T���`�A�S�Ԃ��l���ԂŌ����A�����Ȃ�܂ł̊J���s�͂܂��ƂɌ��������̂ł������B

�@�J�T�u�����J����_�J�[���ւ̓r���ɃX�y�C���̃��I�E�f�E�I���̃L���b�v�E�W���s�[��s�ꂪ����A���̋ߕӂ͔Z�����������₷���u���Q�[25�^�ȂNj����@�̕s�������ǂ��������B

�@���̂�����̗V�q���[�A�l�͔��l�����̂��߁A�P���ɂ����ĎE����邩�ߗ��ƂȂ��Đg�����v������鋰�낵���n��ł���B

�@�w���̉��q���܁x��w�����s�x�w��Ԕ�s�x�̒���ŗL�����A���g���[�k�E�h�[�T���E�e�O�W���y���͈��N�H�����N�ԁA���̔�s��̎�C���Ƃ߂��̑̌����w�l�Ԃ̑�n�x�Ɋ��ʂ��Ă���B

�@�ނ́w�����s�x�̂Ȃ��Ɂu�����̓��͔����A�q��H�͔�s�@�̎c�[�c�c�v�Ƃ���悤�ɁA�T�n��������̉Ս��ȍq��H�������������p�C���b�g�����A��ĘH���Ɋ����W�����E�������[�Y��A�����E�M�����̖���Y��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@���N�������q��H�Ƀ��e�R�G�[��28�^�i�����P�t�A�t��܁Z�Z�n�́�����A�Z�܁Z�n�́�����A�ő呬�x��O���L���^���A����^��q�����j���A�q���A���̔�s�͊y�Ȃ��̂ɂȂ�B

�@����Ɉ��O�O�N�����A�A�G���|�X�^�����i�����e�R�G�[���Ёj�͑��̎l�Ђƍ��������c�̃G�[���t�����X�ƂȂ��Ĕ��W���Ă������B |

|

�@�Ȃ��������[�Y�́A���O�Z�N�\�A���^�l���i�G���W����O����^�ɂ������̓�g�j�̃��e�R�G�[��300�^��s���u��\�����v���i�����L���O�X�t�H�[�h�̂��̂Ƃ͕ʁj�Ń_�J�[������i�^�[���w������吼�m�ɏo���܂܍s���s���ƂȂ����B

�@�܂��M���������킪�n�܂��Ă����A����s���Ɍ��Ă����B�������e�O�W���y���͈��l�l�N�܌��A�e-5�a�i�o-38�퓬�@�̒�@�^�j�Œn���C���ʂ��ʐ^��@��s�ɏo�����A���̂܂��������Ă��܂����B

�@�����ł��̂���q��E�̘b��ƂȂ����A�����㏸����@�i���݂ł����u�s�n�k�@�j�▯�ԗp���^�@�Ɋ�������Ă݂�ƁA��s�@�̈�ʂւ̊S���[�܂����̂ɉ����Ă��̌����J��������ɂȂ�A���Ȃ�̐����������߂Ă���B

�@���łɃw���R�v�^�[�́A�����̔����Ƃɂ���Ď��s���낪�J��Ԃ���A����O�N�A�t�����X�̃G�~�w���͏\�����^�w���R�v�^�[�ň�L�������x��Z���[�g���ɕۂ������l�Z�b�Ԕ�����B

�@�������ƂĂ����p�I�Ƃ�������̂ł͂Ȃ������B

�@����ɑ��đ��シ���ɁA�|�g���{��s�@�̌��������Ă����X�y�C���̃t�@���E�f�E���E�V�F���o�́A���ʂ̒P���P�t�@�̏d�S�_�̏�ɁA�S�ߎ��̎l���H����]�����x���ŌŒ肵���b-4�^�I�[�g�W���C���������A����O�N�ꌎ�������s�������B

�@�������ɉ��ǂ��d�ˁA�قڎ��p�I�ɂȂ��Ĉ���Z�N�A�C�M���X�ŃV�G���o�Ђ�ݗ��A�b-19�^�ɔ��W�����ăw���R�v�^�[���������Ă������߂�B�@��̃G���W���Ń��[�^�[����]�����Ă����A�N���b�`�őO�̃v���y���ɐ芷����ƈ�Z���[�g�����炸�̊����ŕ��コ���邱�Ƃ��ł����B

�@�嗃�����͂炢���������ɂȂ����b-30�^�őS��������}���A�A�����J�A�h�C�c�A�t�����X�ȂǂŐ��Y���ꂽ�B

�@�R�p�@�̎��v���������āA���ԋ@�̐��Y�ɐU�������ꏬ�^�@�A�y��s�@���l��N���u�Ŏ��Ɨp�@�Ƃ��Ďg�������Ƃ����o�ϓI�ȗ]�T�͏o�Ă������A���݂̂悤�ȋZ�p��Y�������Ȃ����߃R�X�g���ƂȂ�A���������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B

�@������݂ď���������q�R�[�L��Y�A�C�M���X�̃f�n�r�����h����́u����ɂł����₷������y��s�@�v�����b�g�[�Ƃ��Ă��������ɁA���̊J���Ɏ��g�B

�@����O�N�ɂ͒����^�̒ᗃ�P�t�P���@�c�g-53���A���̌�ɓ�`�O�l���̕��t�c�g-51������Ă������A�����߂�����傫�߂�����Ŏ���̗v���ɍ���Ȃ��B

�@�����ł��̒��Ԃ������c�g-60�u���X�v���J�������Ƃ���A�G���W���i�V�[���X-�Z�Z�n�́j�ƃ}�b�`���čD�]�A��s���[�X�ŗD�������萔�X�̋L�^��������B

�@���̌�G���W������Z�Z�n�͂ɉ��߂���ו������ǂ����c�g-82�^�C�K�[���X�A�c�g-80�v�X���X�Ȃǂ����܂�A�c�g-���X�E�V���[�Y�͈ꖜ�@�ȏ㐶�Y�A�S���E�ň��p�����Ƃ����x�X�g�Z���[�ƂȂ����B |

|

�@���{�ɂ���@�A������A�ΐ쓇�ł������ɂq�^���K�@���J���A�q-3�܋@�̂����̈�@���A�w���q��A���̖K���@�u�N���{�v���i���a�Z�N�j�ƂȂ��Ă���B

�@�f�n�r�����h�͑��킪�n�܂������A�����̑S�ؐ��o���퓬�����@�u���X�L�[�g�v���J�����A�u�X�s�b�g�t�@�C�A�v�u�����J�X�^�[�v�ƕ��ԃC�M���X�~���̖��@�Ƃ����B����ɐ��A���E���̎��p�W�F�b�g���q�@�u�R���b�g�v������o���Ă���B

�@�܂��ɐ��������́g�����I�q�R�[�L��Y�h�Ƃ�����ł��낤�B

6 �X�[�p�[�}�������}�b�L�� top

�@��ꎟ���Ƒ���̊��i�����N�`���O��N�j�̓�Z�N�Ԃ��A�P�Ɂg���ԁh�ƌĂ�ł��邪�A���̎����A���p���ԋ@�̔��B�ɔ�ׁA�R�p�@�͑�햖�̋}���Ȑi���̔����y�ьR���k���̂�����ŁA������̍������C���Ȃ������B

�@����͈��O�O�N����܂Ő퓬�@�ɂ��攚���@�ɂ���A�����������P�t�����t�Ő�߂��Ă����̂��݂Ă��킩��B

�@�ᗃ�P�t�����x�X�g�Ƃ͋Z�p�I���n���痝������Ă��Ă��A�\����̖��Ȃǂ������Ă�����ʂ������R�p�ɂ͕��t�̕����ǂ��Ƃ���Ă����B

�@�����ŕ��t�@�̐������i�x���A�����Ȃǒ�R�������炷�j���͂����A��C�͊w�I�ɗL���ȒP�t�@�ɒǂ������낤�Ƃ���w�͂��d�˂��B�Ƃ��ɐ퓬�@�ł́A���t�̉^�����͒P�t���D��Ă����̂ł���B

�@���N�`�O�Z�N�i���a�O�N�`�ܔN�j����̐퓬�@�̍ő呬�x�́A�{�[�C���O�o-12�i�A�����J�j�A�J�[�`�X�o-6�`�z�[�N�i�A�����J�j�A�u���X�g���E�u���h�b�O2�`�i�C�M���X�j�Ȃǂ���������Z�L���^���O��ŁA�����@�ɂ������Ă͑������̂œ�܁Z�L���^�����x�ł���B

�@���̂悤�Ȏ��A���N�A�C�M���X��R�ɓ˔@�Ƃ��ĕ��t�����ł͂��邪�|�[�J�[�E�n�[�g�y�����@���A�g�퓬�@��葬�������@�h�Ƃ����L���b�`�t���[�Y�œo�ꂵ���B

�@���̂���̉t�i����j�G���W���������@��́A��[�Ɋp�^�̕��M������炯�o�����A�s�H�ȃ{�R�{�R�̕����ŕ��ł��邩�ł������̂ɁA�n�[�g�͌��邩��ɗ���ȃX�L�̂Ȃ����C���̌�[�܂ňێ����A�܂��ϐ��̂Ƃꂽ�H���Ⴂ���t�i�㗃���������O�ɏo�Ă���j�ł܂Ƃ߁A����������Ƃ��߂����閣�͂ɂ��ӂ�Ă����B

�@��͂肻�̃g�b�v�E�X�s�[�h�́A���[���X�E���C�X�E�P�X�g�����ܓ�ܔn�͂̎Y���ł��낤���A�O�Z�Z�L���^�����o���퓬�@�ɏP���Ă��_�C�v���Ĕ����邩�A��Ȃ̘A�����E���~���@�e�ʼn����邱�Ƃ��ł���B

�@�����ʼnp��R�͌y���Ƃ��Ă���łȂ������퓬�@�Ⓖ���@�A���\�@�A�������K�@�ւƗp�r���L���A�e�@��̋ߑ㉻�Ɏ����邱�ƂƂȂ�B����ɒᗃ�P�t�̊@�i���������j�ƂȂ����퓬�@�A�|�[�J�[�E�n���P�[����o�ꂳ���A�X�[�p�[�}�����E�X�s�b�g�t�@�C�A�ƂƂ��ɃC�M���X�̋~���̈�p��S�����B

�@���̃X�[�p�[�}�����E�X�s�b�g�t�@�C�A�퓬�@�̒a���Ƃ����̂��A���s���セ�̉A�ɍ炢���V���i�C�_�[�E�g���t�B�[�E���[�X�ł������B

�@���N�㌎�A�x�j�X�ŊJ���ꂽ���Z�[�X�̓A�����J���o��@���Ԃɍ��킷���Ƃ��ł�������āA�C�M���X�ƃC�^���A�O�@���ő���ꂽ���i�܁Z�L������������j�A�C�M���X�̂r�E�m�E�E�F�u�X�^�[��т̏��X�[�p�[�}�����r-5�i�����ܔn�́j���A�l�O�E�܃L���^���ŗD�������B

�@���̎��A�O��D���̃C�^���A�A�x���i���f�B�̓}�b�L�l-52�ŃR�[�X����������A����ڂɃG���W���E�g���u���ŒE���A�܂������l-52�ɏ��`�E�t�F���������������Ă��邪�A���̃t�F�������������N�O�A�r�u�`�@�Ń��[�}���瓌���ɔ��ł����p�C���b�g�ŁA���Ȃ�̃q�R�[�L��Y�������킯�ł���B

�@�Q���@�̒�����痂�N�͋x��ƂȂ�A�����N�㌎�̈���̓C�M���X�̃J���V���b�g�ōs�Ȃ�ꂽ�B

�@��͂�C�M���X�ƃC�^���A���O�@���o�ꂵ�g�E�q�E���O�z�[�����т̏��X�[�p�[�}�����r-6�i���Z�Z�n�́j���A�ܓE�����L���^���ŗD������B

�@�C�M���X�͂������ƓI���ƂƂ��ă��[�X�Q�����������A�X�[�p�[�}�����Ђ̃~�b�`�F���Z�t�̘r�ɓq�����B

�@�����ă��[���X�E���C�X�Ђɂ����n�͂̃��[�V���O�p�G���W�����}���J�����������ʁA���C�o���̃}�b�L�l-52R�i��Z�Z�Z�n�́j�ɏ��Ă��̂ł���B |

|

�@���̈��O��N�㌎�̑����́A�O��Ɠ����ꏊ�ŃC�M���X�i�X�[�p�[�}�����r-6�`�j�A�C�^���A�i�}�b�L�l�b-72�j�e��@�A�t�����X�O�@���Q������͂����������A�C�^���A�͏����s����\���@�̎��̂Œ��~�A�t�����X���܂����̂Â��ŎQ�����Ƃ��߁A�����ɂ�鉄���肢���F�߂�ꂸ�C�M���X�̂r-6�a��@�̂݃u�[�X�}�����т��R�[�X������āA�l���E�O��L���^���Ń��[�X�����߂��B

�@�O�A�e�ɂ��V���i�C�^�[�E�g���t�B�[�̉i�v�l���ł���B

�@���Ƃ��㖡���������ł��������A���[�X��Z����̋㌎��\����A�G���W���o�͂��Z�Z�Z�n�͂ɏグ���r-6�a�ɃX�e�C���t�H�[�X��т�����āA�O�L���E�R�[�X�ŘZ�܌܃L���^���̐��E�ō����x�L�^���������A�X�[�p�[�}�����E���[�T�[�̗D�G�����֎������B

�@�Ƃ��낪�A�����Ńh���}���҂��Ă����B���������܂�Q���������Ȃ������C�^���A�̃}�b�L�l�b-72�ɂ̃`�[���́A�u�܂����E���x�L�^�͎c���Ă��邼�v�Ɠ����S��R�₵���̂ł���B

�@�v�҂̃}���I�E�J�X�g���f�B�́A���[�T�[�l-52�A�l-67�Řr�Ȃ炵�������Ƃl�b-72�ɂ��ׂĂ�q���Ă����B

�@���̌`�Ԃ͂r-6�ȂǂƓ����ᗃ�P�t�o�t���[�g�P���Ă��邪�A�G���W���̓t�B�A�b�g�̈�Z�Z�Z�n�͂���A���^�ɂ����v�O��Z�Z�n���i���^�ɂ���Ɣn�J���X���o��j�ŁA����G���W���̃v���y�����𒆋�Ƃ����Ȃ��ɑO���G���W���̃v���y������ʂ��Č݂��Ƀv���y�����t��]������Ƃ������́B

�@��������ƒP���̋����v���y���E�g���N�i��]�͂̂��ƂŁA�@�̂��v���y���̉�]�����Ɣ��Ε����։��j���ł�������đ��c���y�ɂȂ�B

�@�C�M���X�̃g���t�B�[�i�v�l�������N����̈��O�O�N�l���\���A�l�b-72���[�T�[�̓K���_�Ńt�����Z�X�R�E�A�W�F���y�т��O�L���E�R�[�X����сA�Z����L���^���ɒB���ďh�G�~�b�`�F���̂r-6�a�̋L�^��j�����B

�@����ɗ��O�l�N�\����\�O���ɂ́A��͂�A�W�F���y�т̑��c�Ŏ��Z��E��Z��L���^�����}�[�N���A���E�ō����x�L�^����������A����͐���@�ɂ��L�^�Ƃ��Ė����ɕێ����ꂽ�܂܂ł���B

�@���̂��납��t���b�v�i�������j�����p������A����@�̃X�s�[�h���㏸�����芊�������̖�����������āA����@�ɂ��X�s�[�h�E���[�X�̈Ӌ`�͂Ȃ��Ȃ����B�������X�s�[�h�A�b�v�ւ̍q��Z�p�̎��g�݂́A���ƊԂ̌����������ƂȂ��Đi�ݔ�s�@�̐��\��傫�����コ�����B

�@�Ƃ����X�[�p�[�}�����Ђ̃~�b�`�F���Z�t�́A���ヌ�[�T�[�r-6�V���[�Y�����ǔ��B�����A���[���X�E���C�X�E�G���W���Ƃ̐▭�ȃR���r������퓬�@�u�X�s�b�g�t�@�C�A�v�Ɏd�グ���B |

|

�@���Ԃɂ����邱�̊J���́A����ł݂��ƉԂ��炩�����̂ł���B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |