|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6 7

8 9

2.急成長を促した第一次大戦

1 同調式機関銃の発明 top

二十世紀に入って、帝国主義の諸国はイギリスを中心とする三国協商と、ドイツがリードする三国同盟に分かれ植民地をめぐる争いが激化した。

一九一四年(大正三年)六月二十八日、サラエボでオーストリア皇太子がセルビアの一青年に暗殺されて両国は戦闘状態に入ると、これを切っ掛けとしてフランス、ロシア、イギリス、イタリアなどの連合国とドイツ、オーストリア、トルコなどの同盟国の間で第一次大戦が始まった。

もうこれまでのような古いタイプの戦いではなく、産業革命による近代戦でいかなければならない。

そこにライト兄弟の初飛行からまだ一一年しか経っていないが、飛行機の出番が待ち受けていた。

上空からの敵情偵察、弾着観測、通信連絡などに有効ではないかと、各国はすでに少数の軍用機を発注保有しており、ドイツとオーストリアのエートリヒ・タウベ、フォッカーM-1、イギリスのアブロ504、カナダのバージェス・ダン(D-8の水上型)、フランスのボアザン1、モラヌ・ソルニエM型、I型、ロシアのイリヤ・ムーロメッツなどが存在していた。

軍用として使える飛行機は、フランスに約一五〇〇機、ドイツに約一〇〇〇機、イギリスに約一〇〇機あったのである。

これらはまだ完全に実用化されていたのではないが、とにかく偵察用に使ってみようということになった。

初めは飛行機の扱いに慣れず、騎兵斥候の方が重視されていたが、使ってみると騎兵を問題にしないスピードと高所からの偵察効果がものをいい、重要局面には欠くことができなくなった。

一九一四年八月、ドイツのタウベ機が進撃するロシア軍を発見し、タンネンペルヒ会戦で勝利したのはその好例である。

ところが偵察活動中、出くわした敵の偵察機は邪魔者となる。味方の陣地情況を知った敵機は、そのまま帰すわけにはいかない。

それを排除すべく、互いにピストルやライフルで相手を撃ち落とそうとした。

その“空戦”は、一九一四年十月五日、フランスのボアザン1型がドイツ機を一機撃墜したのをもって最初とされている。

その直後の十月十三日朝、日本の急造陸軍航空隊による青島(チンタオ=中国のドイツ植民地)攻撃で、モーリス・ファルマン二機及びニューポール一機が、迎撃してきたドイツのルップラー・タウペ(プルショウ中尉操縦)とピストルの撃ちあいになった。

しかし決着のつかないまま、スピードと上昇力にまさるタウベは三〇〇〇メートル上空の雲中に隠れてしまう。

その後も何度か陸海軍のモ式が遭遇し、偵察爆撃を邪魔された。

第一次大戦の原始空戦は、ヨーロッパとほぼ同時に東洋でも日独間で行なわれていたのである。

しかしピストルやライフルでは歯がゆいので、機関銃を装備することになったが、プロペラが前にある牽引式より、後方にある推進式の方が前方射手席を設けられるので都合が良い。

そこで推進式のスパッドA-2(フランス)やFE-2b(イギリス)などが登場したが、速度が低く効果も薄かった。

仕方なく牽引式でもプロペラの回転する間を、機首の前向き機銃発射弾中、何割かプロペラに当ってもあとは通過するということから、プロペラに自らの射弾をそらす鋼板カフスを便宜的に取りつけた飛行機が現れた。

フランスのパラソル翼モラヌ・ソルニエL型機で、パイロットは有名な飛行家ローラン・ギャロ中尉。

一九一五年の春に安心して飛んでいたドイツ機をいきなり撃墜、三週間に五機のスコアをあげた。

これは当時の驚異的事件で、彼は単葉のモラヌ・ソルニエNにもこのカフス付プロペラで出撃していたが、同年四月十九日、ドイツ戦線内に不時着して捕虜となった。

ドイツは押収した機体を調べ、フォッカー社に、より優れた装置の開発を命じた。

そこで案出されたのがギアとカムを用い、プロペラの回転する間を縫って弾丸を通過させる同調装置付機関銃であった。

ただこれには後日談があって、モラヌ・ソルニエ社は大戦前の一九一二年夏、すでに同調式の原理を知り、特許もとっていたのだがまだ実用的なものでなかった。

そこで防弾カフスを便宜的につけていたのだが、フォッカー社は同調装置を実用的なものとし、自らのM-5型に装着し単葉単座のフォッカーE-1と改称して送り出したというのである。

これによって一九一五年末まで、ヨーロッパの戦場上空は敵するものなく、フォッカーE-1は戦闘機としてのジャンルを確立した。 |

|

イギリスの推進式複葉複座の戦闘偵察機R・A・F2bなど、赤児の手をひねられるように犠牲となった。

“フォッカーの秣(まぐさ)”といわれた所以(ゆえん)である。

しかしイギリスも負けてはいない。デハビランドDH-2は推進式であるが運動性が良く、一九一六年初めから戦線に現れ制空権を回復した。

またフランスもモラヌ・ソルニエL、M型につづき、一葉半型式で運動性、上昇力抜群のニューポール11型を一九一五年後半から投入し、巻き返していく。インメルマン・ターン(ツバメ返し)で有名となったドイツのマックス・インメルマンも、一九一六年六月十八日戦死した。

ドイツ空軍やや優勢のうちに、同年九月、西部戦線に現れたアルバトロスD-1は、複葉木製モノコック(張殼構造)胴体に水冷一六○馬力エンジンを装備し、最大時速一七五キロ、機銃二挺によって再び連合軍機を圧倒し始める。

エースのオズワルド・ペルケ率いる駆逐第二中隊(サーカス)D-1十数機は、その月の十七日、イギリスのFE-2c二機とFE-2d六機を追いつめ、全機撃墜してしまったが、そのなかにリヒトホーヘンも加わっていて、彼の撃墜第一号を記録した。

ニューポール11で退勢をやや取り戻したフランスは、これを改良進化させたニューポール17を一九一六年夏から投入、イギリスのエース、エドワード・マノック、レイモッド・コリショウ(カナダ出身)もこれでスコアを重ねた。 |

|

一六年秋からのツッピース・パップ(複葉回転式八〇馬力)も、運動性と高空性能の良さからドイツのアルバトロスD-3に高空では優勢だった。

2 回戦闘、偵察、爆撃で主役に top

ツェッペリン伯執念の大型飛行船は、種々の弱点はあるにせよここにきてドイツ期待の戦力となった。

乗客の代わりに爆弾一〜二トンを搭載したZ、L、LZ、SL型が数十隻建造され、ロンドンは一九一五年五月三十一日から、パリは三月二十日から空襲を受け(終戦までにロンドン五一回、パリ三回)、両首都は恐怖のドン底につき落とされた。

英仏の戦闘機は、初め迎撃に失敗を重ねていたが、しだいに損害を与え始め、天候に弱く鈍重な飛行船の犠牲が際立っていく。

56

ツェッペリン飛行船隊最後の英本土空襲は一九一八年八月五日夜、歴戦のシュトラッセル中佐指揮するL70、L53、L56、L63、L65の五隻(爆弾計一五トン)は南部の爆薬工場を爆撃したが、イギリス戦闘機三三機の迎撃を受け中佐の搭乗するL70は、五〇〇〇メートルの高度から海上に墜落、軍用ツェッペリン飛行船の幕を閉じた。

一方、軍用機の役割はしだいに細分化されていった。当初からの偵察機は、砲兵協力用、歩兵協力用(のちの直接協同用)、遠距離偵察用の三種に使い分けられ、作戦にますます不可欠となる。

そこでこれを排除する戦闘機、及びこの戦闘機を駆逐する戦闘機とエスカレートし、華々しい空中戦も展開されて、飛行機はアッという間に近代戦の主役に躍り出た。

さらに敵陣の後方、敵国の軍事基地、都市への爆撃も盛んになった。

その最初は大戦が始まってすぐの一九一四年八月末、ドイツのタウベがパリヘ小型砲弾(矢羽根付)を投下している。

またイギリスのアブロ504が同じころ、西部戦線のドイツ軍陣地を空襲した。

まだ爆撃機としての体裁は整っていなかったが、フランスで開戦当初から弾着観測用に配備されていたボアザン1型が、ウバ車に複葉をつけたような推進式四車輪機ながら性能は意外に良いため、一九一四年の末から六〇キロ爆弾を前部胴体左右につるし、爆撃機として使われ、好成績をおさめた。

3型(一二〇馬力)は毒ガス工場爆撃に活躍し、八〇〇〇機も作られている。

このあと本格的なプレゲー5、同14へと引き継がれるが、イギリスの場合は推進式FE-2bが複葉複座戦闘機として腑甲斐ないため爆撃に回され、デハビランドDH-4偵察・爆撃機の登場(一九一七年)までつなぐという綱渡りを演じた。 |

|

そこへいくとドイツでは、複葉牽引式のアルバトロスC-1偵察・爆撃機が一九一五年から活動して、戦場や後方基地、とくにダンケルクの揚陸基地爆撃(計一七七回)を果敢に行ない、戦いを優勢に導いたのである。

ところが単発の爆撃機では、搭載量も少なく航続力も短い。

それを改善するにはどうしても双発の大型爆撃機がほしい。

ということで一九一五年秋、複葉双発(推進式)のゴータ1型が、翌一六年秋には同2型、3型が登場し、遠距離にある連合軍の後方地区爆撃を開始した。

さらに改良されたG-4型、G-5型(メルセデス二六〇馬力二基、全幅二三・七メートル、全長二一・九メートル、総重量三・八トン、最大速度二一五キロ/時、乗員三名)が一九一七年五月初出撃し、六月十三日からロンドンの昼間爆撃を開始する。この時一四機が七二発投弾して死者一六二名、負傷者四三二名を出した。

英戦闘機九二機が迎撃したが撃墜できなかった。

七月七日には二一機とつづいたのち、九月四日から頻繁に夜間空襲を行ない、ロンドン市民は地下鉄へなだれ込み、一夜三〇万人に及んだ。 |

|

七月二十七日、パリヘも二機が夜間侵入している。

「もういい加減にしろ、ゴータ(Gotha)に負けん双発爆撃機で復讐せよ」とイギリス世論は沸騰して、直ちにゴータとほぼ同じ大きさのハンドレイページO/400双発爆撃機(牽引式二五〇馬力二基)の開発を始めた。しかし活動したのは翌一八年からで、ベルギーにあったドイツの航空基地を爆撃し、後方への撤退を余儀なくさせている。

しかしゴータのパリ爆撃がむずかしかったように、西部戦線上空の通過は危険度高くベルリン空襲はほとんどできなかった。一九一七年末までに、ロンドンを爆撃したドイツ機の延べ機数は六四五機(飛行機四四六、飛行船一九九)に達した。

迎撃したイギリス戦闘機は延ベ一八六一機である。しかし撃墜数はごくわずかで、機上無線の発達していなかった時代、防空戦闘がいかに困難であったかがわかるであろう。

一七年末からはSE-5、ソッピース・キャメル、F-2Bの増援と相互赴援(ふえん)態勢が整い、損害を減らすことに成功している。 |

|

3 軽戦、重戦の死闘と巨人機 top

さて連合軍と同盟軍の戦闘機のツバぜりあいは、ますます白熱化していった。

ドイツのアルバトロス戦闘機はD-1、D-2、D-3と改良されて猛威を振るい、一九一七年四月にはイギリスは三六八機を失い、乗員五〇〇人以上が戦死して“血まみれの四月”となった。

ベルケの指導よろしきを得たリヒトホーヘンは、前の三月に一〇機、この四月になんと二一機のスコアをあげている。しかしイギリスはこれに耐え、新戦闘機の開発を進めていた。 |

|

それはいわゆる一撃離脱型の重戦的RAF=SE-5(複葉、水冷縦型二〇〇馬力、最大速度二〇〇キロ/時)及び巴(ともえ)戦を得意とする軽戦的ソッピース・キャメル(複葉、空冷回転式一三〇馬力、最大速度一八二キロ/時)で一九一七年初夏から、またやや大型の複座戦闘機ブリストルF-2B(複葉、水冷一九〇馬力、最大速度一九〇キロ/時)も同年三月から西部戦線に送り出す。

さららにフランスも一九一六年秋から登場させた重戦的スパッドS-7(複葉、水冷一五〇馬力、最大速度一九〇キロ/時)の好成績により、これをやや大型に強化したS-13(水冷二三〇馬力、最大速度二二〇キロ/時)を一九一七年夏から投入、巻き返しをはかった。

ドイツはイギリスのソッピース三葉機が、すばらしい空戦性能を持っているのをみて、フォッカー社に同じ三葉戦闘機の開発を頼んだ。

これが有名なソッピース三葉機Dr1で、就役早々の一九一七年八月、ウェルナー・フォス(最終四八機撃墜)は二一日間に二二機のスコアをあげる。

その抜群の運動性に対抗できるのは、ソッピース・キャメルだけだった。

いずれも回転式エンジンと、低い翼面荷重(機体重量を主翼面積で割った値)で小回りが利いた。

リヒトホーヘンもDr1を愛機としてスコアを重ねるうち、一九一八年四月二十一日、ソンム上空の空戦でキャメルと果たしあい(地上砲火説もある)、ついに八〇機のスコアをもって終焉を迎えた。

連合軍側は彼の遺体を手厚く葬り、敬意を表わした。

まだ騎士道精神の残る第一次大戦であった。 |

|

国内の労働者がストライキを始め、アメリカも参戦して戦況が悪化するなか、フォッカー(オランダ人だがドイツで飛行機工場を経営していた)は新戦闘機の開発に取り組んだ。

それは失速しにくい厚味のある翼型によるD-7(複葉、水冷一六〇馬力、最大速度一九〇キロ/時)で、リヒトホーヘン戦死時の一九一八年四月に登場させた。

これは第一次大戦最高の傑作戦闘機といわれるだけあって、運動性、上昇力ともにすぐれ、また訓練生にも乗りこなせるやさしさだった。

このD-7の下翼を取り去って、上翼だけのパラソル翼としたのがD-8(空冷一一〇馬力、最大速度一八五キロ/時)で、俊敏な空戦能力のため“空飛ぶカミソリ”のニックネームがついた。

しかし敗戦直前で、その出現は遅きに失した。

|

|

第一次大戦の戦闘機だけに限ってみると、空の戦いの激しさを増した一九一六年後半から戦線に加わった本格的実用戦闘機の数は、ドイツがアルバトロスDシリーズを軸に補助的なファルツDシリーズ、フォッカーDr1(わずか三二〇機)、終盤のフォッカーD-7、同D-8を加えても総計五〇〇〇機前後であるのに対し、イギリスのSE-5、ソッピース・キャメルは合計八〇〇〇機、フランスのスパッドS-7、同S-8が計一万四○○○機、連合国総計二万二〇〇○機にのぼる。

数だけで勝敗が決するわけではないが、この違いは戦いの行方をしっかりみつめ、こうと決めたら怒濤の寄りをみせるアングロサクソンと少数精鋭のゲルマン両民族の性格の差ともみられるであろう。

しかしドイツは、やはり技術にかけては上をいった。

まだ未完成な航空技術ながら、双発爆撃機をさらに大きな多発巨人爆撃機へとエスカレートさせた。

その背景には、大戦前に完全な長距離飛行をしてみせたロシアの世界初の四発機、シコルスキー・グラントという手本があったからだ。

ツェッペリンのベルリン・シュターケン工場で作られたツェッペリン・シュターケンR型複葉は、翼幅四〇メートル(第二次大戦のB-29と同じ)、総重量一二トン(B-29の五分の一)、二五〇馬力エンジン五基で、爆弾は二トン搭載した。

コーダ双発爆撃機編隊の中央に位置して進んだ。

さらにジーメンス・シュッカートとコーダが協同して作ったジーメンス・シュッカートR-8型は、翼幅が五〇メートル弱あり、六発でプロペラ四個を回したが、さすがに数は少なく、またいずれも時速一五〇キロ足らずでは身動き不自由であった。

やはりイギリスもこれに対抗して、ハンドレイページO/400を拡大した夜間長距離巨人爆撃機、ハンドレイページV/1500を作った。

翼幅三八・四メートル、総重量三一トン、三七五馬力水冷エンジン四基(二基を串型(タンデム)に上下翼間に装備)で、爆弾三トンを積み航続一七時間に及んだ。当時としては大き過ぎて、取り扱いに苦しんだようだ。

しかしこうしたお互いの未知に挑む製作技術意欲が、のちの航空機の発達に大きく寄与することになる。

巨匠レオナルド・ダ・ヴィンチを祖とする芸術と科学の国イタリアは、第一次大戦が始まった時、ほとんどが輸入やライセンス生産に頼って、みるべきものがなかったのは意外である。 |

|

「わしの意を汲めんとは情けなや」といったダ・ヴィンチの嘆きが聞こえそうな一九一七年初め、カプロニ社が三発三葉三胴三垂直尾翼のオールトリプル機を作った。三葉の中央翼に真ん中の操縦席のある短胴体と、その左右の尾翼を支える細い胴体を取りつけ、中央胴の後端と双胴の前端に二〇〇馬力エンジンを装備している。

このユニークなCa40(およびCa41)は翌年、エンジンを四〇〇馬力に上げてCa42爆撃機(全幅三〇メートル、総重量七・五トン、最大速度一四〇キロ/時、爆弾一・五トン)となり、二〇機が東部戦線に出て活動している。

このカプロニの三づくしばかりではなく、イタリアはその後、航空界にユニークな業績を残しているが、それについてはのちに述べるとしよう。

4 イスパノ・エンジンの勝利 top

現在はアメリカ空軍、フランス空軍、日本航空自衛隊というように、陸軍、海軍、空軍の三軍をそれぞれ独立させ、陸海軍には戦術的航空隊を付属させているが、第一次大戦当時は陸海軍に航空隊を分属させたままであった。

しかしイギリスは大戦中からこれを不合理と感じ、大戦末期、いち早く両航空隊を統合してイギリス王立空軍(ロイヤル・エア・フォース=R・A・F)として独立させた。

もちろん独立、あるいは分属にはそれぞれ一長一短あるが、分属の場合どうしてもセクショナリズムが発生し、まとまった大きな行動(例えば戦略爆撃)をとれなくなる。飛行機の集中活用こそ将来の空軍のあり方と判断し、近代化につとめた当時のトレンチャード卿らの決断はさすがであった。

フランスは陸軍大国だけに、その航空隊は海軍航空隊を従属させる空軍的存在になっていたが、自ら航空先進国をもって任ずるため飛行機の進歩とパイロットの技量に神経をとがらせた。

戦前に二〇〇キロ/時を超えていたドペルデュサン(プレボウ操縦)にしてもそうで、そのスピードの秘密は一〇平方メートルという小さな主翼で、四五〇キロの総重量を支える、すなわち一平方メートル当たり四六キロの翼面荷重という高い値の機体を、グノーム一六〇馬力(当時の強馬力)で強引に牽引したからに他ならない(大戦初期のドイツ戦闘機フォッカーE-3でも翼面荷重は二五キロ/平方メートル、一〇〇馬力)。

これはドペルデュサン飛行機会社、略してSPAD(スパッド)社の社長、ドペルデュサンが、腕っこきの技師ベシュローに設計させたもので、彼はすでに進歩した木製張殼構造の単座単葉機を作っていたので、それを見込んだうえでのことだった。

大戦が始まってフランスの戦闘機は、一葉半や複葉の小回りの利くニューポール・シリーズが全盛だったから、ドペルデュサンとベシュローは「もっとスピードのある戦闘機を……」と話しあっていた。

ところがドペルデュサン社長が金銭トラブルからスパッド社を退いたため、ルイ・ブレリオ(ドーバー初横断)が立て直しに乗りこんできたのである。

ブレリオは「ドペルデュサン飛行機会社」Societe pour Avions Deperdussion の Avion Duperdussion を Aviation et ses Derives

に改め「航空事業会社」としたので、略称はSPADのままであった。

ベシュローはレーサーのように尖鋭的ではないが、その流れを汲むスマートな戦闘機を設計した。

これがS-7である。 |

|

|

|

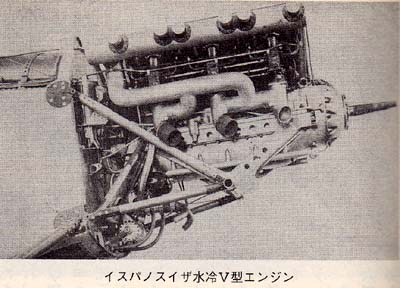

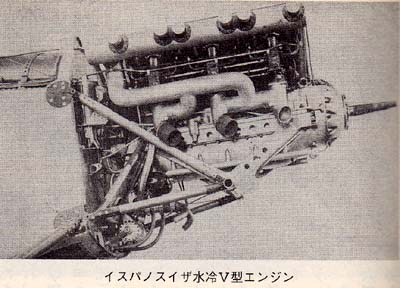

ちょうどこの時―― 一九一五年七月、スペインからイスパノスイザ水冷V型八気筒の優れたエンジンが届いたので、これを装着したところ空冷ロータリー・エンジンのような小回りは利かせられないが、一九二キロ/時の最大速度と上昇力に加え、射撃時の安定が良く頑丈で、のちの一撃離脱型重戦闘機の先駆をなすものとなった。

スパッドS-7が西部戦線に現れたのは一九一六年秋だが、それまでニューポール11、16、17に乗って暴れ回っていたフランスのエースたちも、これを受け取るとその魅力にとりつかれ、コツをのみこんでスコアを重ねた。

有名な撃墜王ルネ・フォンク(最終スコア七五機)、ジョルジュ・ギンヌメル(最終スコア五三機、戦死)もS-7で編成された第12飛行大隊、別名コウノトリ大隊の第103中隊、第26中隊にそれぞれ属し、連合軍恐怖のアルバトロスD-3に立ち向かった。 |

|

この二人に“名人フォンク”、“天才ギンヌメル”のニックネームがつけられたが、フォンクはライバルのギンヌメルをこう評していた。

「彼の戦法は私と逆だ。彼は敵の弾丸に向かっていくが、私は敵の弾丸を避け死角に入って戦う」

それを裏づけるように、ギンヌメルは一九一六年三月十五日ドイツ機五機に囲まれ、左腕に弾丸二発、右頬、瞼、顎に弾片を受けて不時着した。

パリの日本赤十字病院にかつぎこまれ、日本人医師と看護婦の手当てを受け回復は早かった。

なおギンヌメル所属の第26中隊には、一九一六年九月から日本の滋野清武(しげのきよたけ)男爵(バロン・シゲノ)が大尉として入隊しており、機体のコウノトリのマークを丹頂鶴に代えて描き、エース(五機以上撃墜)となったが胃病のため終戦を待たず帰国している。

一九一七年秋から就役したスパッドS-8はイスパノ二○○馬力を装備して、さらに性能を上げた。

驚いたことにプロペラ軸を通して三七ミリ・カノン砲を仕込んだ S-7c-a1 というのがあり、第二次大戦のベルP-39エアラコブラの先輩ともいえる型まであった。

さすがにこれは振動が大きく、フォンクにしてようやく扱える代物ではあった。

S-7が五六〇〇機(イギリスで二二〇機)、S-8が八四七二機も量産されて、連合国のイギリス、アメリカ、イタリア、ロシアなどに供与され大戦後半の空の戦いを有利に導いたことは、大戦で急成長したフランス航空工業力のすばらしさを物語る。

S-7、S-8のイスパノスイザ水冷エンジンは、イギリスのSE-5にも用いられたことは前に述べたが、S-7やS-8とほぼ同等の性能を発揮し軽戦キャメルと互いの短所を補完しあった。

イギリス連邦のエドワード・マノック(最終スコア七三機)、ジェームズ・マッカーデン(最終スコア五七機)、ビリー・ビショップ(最終スコア七二機)らの後半戦からの乗機である。

しかし戦時中、よくあるエンジン量産過程におけるトラプルで、イスパノスイザが機体に追いつかず首なしSE-5の並ぶ様がみられたという。

第二次大戦で日本陸軍の三式飛燕(ひえん)戦闘機がそうであったように……。

飛行機は第一次大戦によって大きく発達した。

まだ足腰がしっかりしないうち、食うか食われるかの争いの場に立だされ、いやおうなしにたくましく成長を遂げたのである。あるいは戦争が生んだ鬼っ子といえるかもしれない。 |

|

では、大戦がもっと長びけば飛行機の発達はさらに大きなものになったかというと、そうはいかなかったであろう。

戦費の増大で開発から生産に支障をきたすばかりでなく、航空技術がともなわず木金混製も限界に達していたからである。何よりも心臓に当たるエンジンの発達が、スローテンポで飛行機の能力を飛躍させるに十分でなかった。

5 大戦終結、民間航空に転換 top

大戦が始まって三年経った一九一七年二月と十月、ロシアに革命が起きて十二月、ロシアとドイツ間の休戦が成立する。

翌一八年七月、西部戦線におけるドイツ最後の抵抗むなしく十一月九日の革命を受けて十一日、ドイツは休戦条約に調印、第一次大戦は終結した。

連合軍の休戦条項のなかに、ドイツに残されているフォッカーD-8戦闘機をすべて引き渡すようにとあったが、終戦直前リヒトホーヘンの残党が、スパッド-8をいきなり三機撃墜しか強烈なイメージで、このような要求になったといわれる。

さらにベルサイユ講和条約は、ドイツの航空工業をいっさい禁止してしまった。

イギリス、フランス、アメリカでは、戦争中からすでにロンドン〜パリ間、ニューヨーク〜ワシントン〜シカゴ間に飛行郵便を始めており、余ったりキャンセルされた偵察機、爆撃機を商業航空に向けるお膳立てはできていた。

ところが郵便、旅客の定期航空輸送をいち早く始めたのは、ドイツのドイッチェ・ルフト・レーデライ(DLR)社で一九一九年二月五日から、ベルリン〜ワイマール間の二〇〇キロを運航したのである。

機体は大戦後期の偵察機LVG-C7やAEGで、旅客はふきっさらしの二座席だった。

ドイツの鉄道がほぼ破壊され、急用は飛行機しかなかった。

|

|

あわてたのかフランスのファルマン社は、DLRの三日後の一一月八日、自社製のファルマンF-60双発爆撃機を改造した「ゴリアット」旅客機(二六〇馬力二基、乗客一三名)によってパリ〜ロンドン間の運航を開始したが、民間航空をまだ認めていないイギリス政府の横槍に、乗れたのは軍人だけで、軍用航空輸送と見なされてしまった。

民間航空の整備に遅れをとったイギリスだが、商用機に転換できる飛行機には事欠かなかった。

高速偵察爆撃機、デハビランドDH-4シリーズの成功作、DH-9Aがそれである。

失敗作だったDH-9を改修した9Aは、エンジンを信頼性あるロールス・ロイス三七〇馬力に換え最大速度も二一○キロ/時となった。

これはドイツのアルバトロスD5a戦闘機も追いつけぬスピードで、高度六〇〇〇メートルを飛び悠々と偵察爆撃を行なった。手合せしたはずのリヒトホーヘンの撃墜リストにも、DH-9Aは載っていない。

DH-4から9Aまでのシリーズは、イギリスで一四五〇機、ライセンス生産したアメリカで四八五〇機、合計して六三〇〇機作られ、戦後残された半数以上の機体は、英米ともに商用機9Bに改造された。

民間航空法規を整えたイギリスは、9Bによる Aircraft Transport & Travel(ATT)社のロンドン〜パリ線を認可し、一九一九年八月二十五日から運航が開始されたが、イギリスはこれをもって世界初の国際定期便としている。

旅客機といってもパイロットはオープン・コクピットのまま、乗客二名は中央上部の銃手席改造出入口から、胴体内の狭いキャビンに入る。

飛行機の実用性が高まったとはいえ、サポート技術はまだ幼く不安はつきまとう。

水盃(みずさかずき)ならぬワインを飲んで、気分をリラックスさせて乗る人は多かった。

割高の運賃(ロンドン〜パリ間二五ポンド)にめげず、何事があっても文句をいわないと誓約して乗った乗客こそ、今日の隆盛を極める航空輸送界の恩人といえるかもしれない。

DH-9Bは間もなく四座席のDH-16となり、客足も伸びたところで一九一九年創立のKLMオランダ航空が、DH-16と乗員をチャーターし、一九二〇年五月十七日ロンドン〜アムステルダム間の営業を始めた。 |

|

ヨーロッパの他のいくつもの航空会社が、現れては消えていくなかで、KLMオランダ航空は統廃合されることなくつづいていく。

これまで戦後の商業航空の様相を見てきたが、定期旅客航空輸送と名のつくものは、何と戦前にあったのである。

それもアメリカで、一九一四年一月一日というから第一次大戦の始まる七ヵ月も前だった。

フロリダ半島のメキシコ湾にのぞむ西岸の商業都市タンパは、タンパ湾をはさんで向かい岸の田舎町セントピータースパークまで、湾岸沿いの鉄道によると半日かかる。

また湾横断の船便でも二時間を要する。これは一日一往復だ。

これに目をつけた「セントピータースバーダ・ダンパ・エアポートライン」社は、七五馬力推進式エンジンの複葉複座ベノイスト飛行艇(全幅一一メートル)を用い二九キロの横断飛行を始めた。

所要時間は船の六分の一の二〇分。

そして一日二往復。複座だからパイロットの他乗客一名のみ。

その乗客第一号は、セントピータースパーク前市長フェイル氏で運賃五ドルのところをなんと四〇〇ドル支払ったという。

しかし乗客がたった一名では採算が合わず、また水上滑走中に水しぶきを浴びるとあってしだいに敬遠され、安い船便に戻ったため三ヵ月でやめてしまった。

蝶ネクタイでハンドルを握っていたパイロットのトニー・ジェイナスはさぞ悔しかったであろう。

このアメリカが、第一次大戦に参戦(一九一七年四月)した時の保有軍用機は、事故多発後でもあり約一〇〇機に過ぎなかった。

先覚者ライト兄弟やグレン・カーチスを生んだ国とは思えない情況といわざるを得ない。

仕方なく軍パイロットは丸腰でヨーロッパに行き、ソッピースやニューポール、スパッドを現地調達して空の戦場にのぞんだ。

そうしたなかにあって、やはり頼りになるヒコーキ野郎はグレン・カーチスであった。

彼はアメリカ航空の一大事と、一九一四年初めイギリスのソッピース社にいたダグラス・トーマス技師をカーチス社に招き、牽引式複葉複座のJ型及びN型(カーチスの意向が入る)を開発させ、双方の良いところをとってカーチスOX九〇馬力のカーチスJNに仕上げる。

JN-2から始まりJN-3を経て操縦装置をハンドル式からスティック式に変えたJN-4が一九一六年七月に完成、これが成功をおさめて量産に入った時アメリカが参戦した。

傑作機ではないが安全で乗りやすく、偵察用としてよりも練習用として重宝がられ、JN−4だけで六四四二機、JNシリーズは総計八〇〇〇機以上作られて、イギリスのアブロ504に次ぐ生産数を誇った。

ここにきてアメリカの航空工業力を初めて見せつけたのである。

JNという文字からジェニー(ジェーン)の愛称がつき、戦争がすんで軍が放出すると一機三〇〇ドルの値で飛ぶように売れた。

これで航空郵便飛行や小さな民間飛行学校を経営したり、除隊した元軍パイロットが機関士とペアを組んで、曲技飛行の地方巡業をして回る“バーンストーマー( barnstormer=旅回り役者)”になった。 |

|

当時の田舎町では、牧場や野原で空中サーカスを見せれば大勢の観衆が集まり、またジェニーに乗せて料金をとることができた。

つまりバーンストーマーたちは、馬を飛行機に代えた新手の西部劇役者であり、モテて追っかけギャルもいたのである。

またサーカス芸人や勇気ある男女を雇い、飛行する翼上での逆立ち、ともに走る自動車から低空飛行する機への乗り移り、あるいはジェニーからジェニーへの乗り移りといったきわどいシーンを見せ、飛行機を身近なものにする効果があった。

しかし、アメリカにおける本格的エアラインの設立運航は、大分遅れてしまった。

というのは大戦で量産した飛行機が、カーチス・ジェニーとトーマス・モースS4戦闘(練習)機及びイギリスのDH-4ライセンス生産しかなく、大型機は全く作っていなかった。

さらにヨーロッパのような隣国同士を結ぶ切実感がない。

そこで小規模な会社によるDH-4などの近距離旅客輸送が主体だったのである。

しかしようやく群小エアラインを統合し、体裁の整ったエアライン・ウェスタン航空、アメリカン航空、ノースウェスト・エアウェイズ、ボーイング航空(ユナイテッド航空の前身)などが設立され、運航を開始したのは一九二五、六年からだった。

そしてその後の発展は非常な早さとなる。航空工業力を持った航空王国の始まりである。

6 曲技飛行家と教官団の来日 top

今もエアショーのなかで、曲技飛行の演技はモテモテだが、アメリカでも大戦帰りのパイロットがバーンストーマーになる以前から曲技飛行家が、骨組だらけのカーチス複葉機などで華麗な演技を観衆に披露していた。

彼らは大戦によって、ヨーロッパやその周辺への遠征興行ができなくなったので、活路を東洋へ求めた。

一九一六年(大正五年)には、航空後進国ながら飛行機に強い関心をよせる日本へ、つぎつぎに訪れることになる。

しかしそれ以前、徳川、日野両大尉による日本最初の飛行の翌年、すなわち一九一一年(明治四十四年)三月には、アメリカのボールドウィン、マース、シュライバーの三飛行士が、大阪や東京でカーチス・プッシャー機による曲技飛行を披露、その翌年にやはりアメリカのアットウォーターがカーチス水上機で横浜、神戸、大阪の海岸から離着水飛行してみせた。

海岸を低空飛行するカーチス水上機に、何十隻と並んだ船がいっせいに汽笛を鳴らし、楽隊が「天国と地獄」を演奏したという。

日本もフランス、アメリカで万国免状を取得した民間の飛行家(当時は鳥人といった)による民間飛行大会が一九一四年(大正三年)、一九一五年と開かれ盛りあがると、その直後の一五年十二月七日、アメリカの宙返り飛行家チャールズ・F・ナイルスが来日、各地でブレリオ単葉機とカーチス推進式複葉機で宙返り飛行を公開する。

息つく間もなく翌一六年(大正五年)三月十八日、アート・スミス(二十三歳)が横浜につき四月四日から三日間、東京・青山外苑で連続宙返りや横転、きりもみなどこれまでにない華麗な曲技を見せて観衆を沸かせた。

飛行を終えて地上に降り立ち、鳥打ち帽を後ろ前にかぶった小柄なスミスは、楽隊の演奏するなか約一〇台のレーシング・カーの先頭車に乗り、ビールをラッパ呑みして二コニコと観衆にこたえる。

このスタイルが当時の日本人を魅了させた。彼は全国各地で飛行大会を催していったが、六月十六日、最後の興行地の札幌で離陸上昇したとたん、エンジンがストップし三〇メートルの高度から墜落、右足骨折の重傷を負う。

この時とっさに観客を避けて、隣りの空地に身を落としたというので人気はさらに上がった。

一年後の一七年(大正六年)三月、こんどは老母をつれ謝恩飛行というふれこみで再来日し、“アーチくぐり”(地上に立てた二本の竿の頂を結んだロープの下をくぐる)、“地上キス”(今でいうタッチ・アンド・ゴー)など新たな演技を見せ、前回に増す喝采を受けた。 |

|

スミスの初来日と再来日の間、すなわち大正五年十二月、アメリカの女性曲技飛行家キャサリン・スチンソン嬢(十九歳)が訪日していた。

若く愛嬌のある美人だが、一九一四年(大正三年)十二月、女性として世界最初の宙返りを成功させていた。

それもそのはずで、彼女はスチンソン飛行学校、同航空機会社を経営した兄のエドワード、妹のやはり女流飛行家マジョリーとともに飛行一家だったのである。

彼女は東京・青山外苑、大阪、神戸、名古屋などで飛行会を催したが、推進式のライト複葉機に乗り、発煙筒でOSAKAの文字を空に描いたり、両翼端からマグネシュームの煙の尾を引きながら宙返り、反転、急降下するなど、女性ながら豪快な妙技を見せ、喝采を浴びた。

プロペラひげの長岡外史将軍(元臨時軍用気球研究会会長)から贈られた着物を着て会場にのぞみ、その上から飛行服をまとって飛んだので人気はさらに上がった。

その後中国で飛行したのち、翌年四月また日本へ立ちよったが、この時スミスが再来日中で、彼女はその飛行ぶりを見ている。横浜でサヨナラ飛行をして五月十日、帰国の途につく。

一九一五年から一七年にかけてのアメリカ曲技飛行家の来日ラッシュは、モーリス・ファルマンを主力とする日本の軍航空と未熟な民間航空に対して警鐘を鳴らした。

「いつまでチョンマゲ(モ式のアダ名)なんだ」という声が上がるなか、ロシア革命で緊迫するシベリアにモ式三一機を急派せざるをえなくなった事態に、陸軍は大いにあわてた。

「先進技術を学んでこい」と一九二八年(大正七年)九月、操縦将校と整備兵一三一名をイタリアに派遣し、航空技術の研修を行なわせた。

さらに戦後、軍事外交面で良い関係にあるフランスに、軍用機の機体、技術など全面的に教えを乞いたい旨伝えると、時の仏首相G・クレマンソーは国費で航空教官団を派遣し全面的に協力するといってきたのである。

約束通り一九一九年(大正八年)一月、フォール大佐ら六三名の航空教官団が来日した。

サルムソン2A2偵察機(のちの乙式1型)、ニューポール81E2(のちの甲式―型)、同83E2(のちの甲式2型)、同24C1(のちの甲式3型)、スパッドS-7、同S-8(のちの丙式―型)各戦闘機、ファルマンF-50、60爆撃機(のちの丁式1、2型)などの機体を教材用(のちにその多くを国産化)として携えてきた。

所沢、各務原、下志津、新居浜など各地で空戦、偵察、爆撃、射撃、整備、工作を九月まで実施し、大戦で体得した軍航空技術をあますところなく伝えてくれた。

所沢や各務原の上空を舞う戦闘機の回転式エンジン特有の響きは、たまらない魅力があり飛行機好きの者にとって天国からの音楽とも聞きとれたという。

教官のなかにはエースも何人かいたが高ぶるところなく、和気満ちて日仏親善の実をあげたため、教習の行なわれた飛行場では見物人によるフランス国歌の合唱が行なわれた程であった。

大正デモクラシーここに現(あらわ)れるといったところであろう。

海軍の東郷平八郎元帥は、フォール教官団の講習にたびたび姿を現し感銘する。

「陸軍航空はこれで大きく進歩するぞ。わが海軍もこれにならってイギリス海軍航空から呼ぶとしよう」

と、教官団の招致を決めた。イギリスではすでに陸海軍を統合して空軍になっていたのだが、海軍航空隊の流れはまだ残っていた。

一九二一年(大正十年)この要望は実現し、センピル大佐以下二九名が来日、四月から霞ヶ浦海軍航空隊で講習が開始された。

翌年の十月までに教材として輸入されたアブロ504K練習機、グロスター・スパローホーク艦上戦闘機、SE-5戦闘機、パーナル・パンサー艦上偵察機、ソッピース・クック1及びブラックバーン・スイフト両艦上雷撃機、F-5双発飛行艇などを用いての指導教育は、日本海軍航空隊の質を大幅に向上させ、自力による発展の礎を築いた。

ここでフランス流の陸軍航空隊と、イギリス流海軍航空隊の性格の違いが出た。

フランスの陽気でエスプリある教官団に比べ、イギリスの教官団は謹厳実直で堅苦しさがあり、この両者の異なったスタイルはそのまま第二次大戦の終わるまでつづいたのである。

top

**************************************** |